- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Mario Braconi

di Mario Braconi

La Rete, come noto, può rivelarsi un luogo pericoloso per i chiacchieroni ingenui che, allentati i freni inibitori, si abbandonano ad elucubrazioni online, dimenticando o sottovalutando il fatto che, una volta trasformate in caratteri battuti su una tastiera, esse diventano di dominio pubblico. A causa di leggerezze di questo tipo sono falliti matrimoni e annientate promettenti carriere.

Capita a tutti i comuni mortali: ma a questa debolezza non sembra essere immune anche a chi la Rete la dovrebbe conoscere bene, visto che è, letteralmente, il suo pane quotidiano: si tratta di Steve Yegge, ingegnere “anziano” di Google, con alle spalle una precedente esperienza professionale presso Amazon.

La sera dell’11 ottobre, Yegge, dal suo account su quel di G+, ha buttato giù un lungo post nel quale esprimeva giudizi assai critici sul suo precedente datore di lavoro, ma soprattutto su G+, il social network del gigante di Mountain View. Yegge ha successivamente scritto che obiettivo della comunicazione era quello di condividere le sue idee di business con colleghi e collaboratori, e che il suo cahier de doléances è stato postato come “pubblico” ovvero visibile da tutti solo per errore.

Con affascinante candore Yegge ha spiegato come è accaduto l’imbarazzante incidente: “... era mezzanotte e non si può certo dire che sia un utilizzatore esperto di Google+, per cui nel tempo che ho impiegato a capire come dovevo fare per pubblicare qualche cosa, ho finito per scambiare un account con un altro (Yegge insomma voleva postare sull’account destinato ai soli colleghi ma per errore ha scritto sul suo account pubblico)”. Un ingegnere di Google che non sa usare G+? Interessante.

Ma ancora più interessanti sono i commenti che Yegge riserva al social network di Google: "Google+ è un riflesso condizionato di Google, un esempio di tatticismo, sviluppato attorno alla nozione erronea che Facebook abbia successo perché i suoi sviluppatori hanno costruito un ottimo prodotto”. Secondo Yeppe, la vera ragione per la quale Facebook ha un numero di utenti di circa 20 volte superiore a quello degli iscritti a G+ è che Facebook ha lasciato ad altri sviluppatori il lavoro faticoso, ovvero progettare e realizzare applicazioni da usare sul social network. Per questa ragione, Facebook rappresenta per ogni utente un prodotto diverso: c’è chi passa le giornate a giocare con Mafia Wars e chi si diverte con Farmville, chi lo usa come fonte per informarsi, chi solo per divertirsi…

Secondo Yegge, il fulcro della diffusione virale del social network di Zuckerberg e soci è stata la capacità di realizzare “una piattaforma”, anziché un prodotto: ed invece, prosegue Yegge nel suo sfogo coram populo, Google+ è “un meraviglioso esempio della nostra totale incapacità di comprendere il concetto di piattaforma; incapacità che è diffusa dai livelli più alti di management (...) fino all’ultimo degli impiegati. Nessuno di noi ci capisce niente”.

Secondo Yegge, il fulcro della diffusione virale del social network di Zuckerberg e soci è stata la capacità di realizzare “una piattaforma”, anziché un prodotto: ed invece, prosegue Yegge nel suo sfogo coram populo, Google+ è “un meraviglioso esempio della nostra totale incapacità di comprendere il concetto di piattaforma; incapacità che è diffusa dai livelli più alti di management (...) fino all’ultimo degli impiegati. Nessuno di noi ci capisce niente”.

Sbaglia chi crede che la leggerezza di Yegge gli costerà il posto: come spiega, ovviamente sul suo G+ pubblico, “le persone delle relazioni pubbliche di Google si sono dimostrate gentili e di grande aiuto”; ci tenevano a chiarire che “la nostra non è un’azienda in cui si sottopongono a censura le opinioni personali dei dipendenti”. In effetti, in passato Google ha fatto qualche titolo di giornale per la sua cattiva abitudine di censurare gli utenti, su “gentile richiesta” di qualche dittatura come quella cinese, ma questa è un’altra storia.

Come scrive Chris Matyszczyk su CNET, le parole di Yegge forniscono una prospettiva unica per valutare lo (scarso) successo di Google nel social networking: ricordiamo infatti gli ingloriosi risultati del suo primo tentativo di spodestare Facebook e Twitter con il disastroso Buzz, finito rapidamente nel dimenticatoio. Con G+, le cose non sembrano andare molto meglio. Secondo le rilevazioni di Chitica, una società che offre pubblicità online ritagliata per specifici target di clientela ma che si occupa anche di ricerche su internet, dopo il fisiologico balzo di tredici volte registrato a settembre (quando G+ è diventato accessibile a tutti), il suo utilizzo da parte degli utenti è sceso del 60%.

Sembra dunque che Yegge colga nel segno quando parla della difficoltà di Google ad orientare la sua offerta su una piattaforma. Gli utenti, inizialmente attratti dal servizio, si sono resi rapidamente conto dei suoi notevoli limiti: ad esempio c’è qualcuno in giro che abbia capito che cosa accade realmente quando si preme il tasto +1?

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Mario Braconi

di Mario Braconi

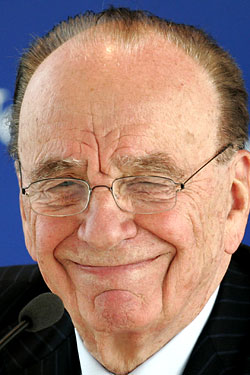

Secondo il giornalista americano Neal Gabler, nel mondo delle comunicazioni di massa Rupert Murdoch ha rappresentato per decenni l’equivalente di Mubarak: come un buon dittatore mediorientale, infatti, il magnate australiano ha sempre mascherato la sua ossessione per il potere da comunanza di sentire con “il popolo”, l’uomo della strada. Sotto il pretesto di un’ipocrita ricerca della “verità”, inoltre, in alcune delle sue testate ha creato le condizioni per sbranare pubblicamente non solo i cosiddetti VIP, ma anche i figli del popolo di cui si è autoproclamato paladino.

Non c’è niente che abbia fermato gli adepti di questa forma di giornalismo degenerato e criminale nella loro gara a chi si rotolava di più nel fango; nemmeno le tragedie personali, anzi.

Non si è trattato, infatti, solo di mettere a nudo i vizi privati di persone con grande esposizione mediatica, sia pure utilizzando metodi vietati dalla legge, dalla deontologia e dal buon senso; si doveva arrivare a ficcare il naso nelle vite bruciate di vittime della violenza urbana o della guerra.

E se alcuni sedicenti giornalisti al soldo di Murdoch si sono spinti ad intaccare l’aura sacra di qualche potente, lo hanno fatto per gettare in pasto una storia di dolore e malattia privata, che tale avrebbe dovuto rimanere (la vittima in questo caso fu la famiglia di Gordon Brown, il cui figlio era malato di fibrosi cistica).

Anche di fronte al dilagare dello scandalo, l’atteggiamento di Murdoch è stato quello di uno dei dittatori recentemente destituiti dai “venti di libertà” mediorientali: dapprima, ovviamente, negazione e denuncia, sui media di famiglia, di un “complotto politico” (in Italia ci siamo abituati, nei Paesi anglosassoni un po’ meno). Poi, le prime, tiepide ammissioni, corredate da scuse tardive e pelose.

Infine, la ribellione “di tutte quelle persone soggiogate dal tiranno che cominciano ad annusare la libertà e a capire che è il momento di prendere la palla al balzo”, con le dimissioni di quattro top manager di News of The World (NoTW) e relativa distribuzione di cerini accesi nelle mani dei sottoposti, che invariabilmente si macchiavano di ogni sorta di nefandezza (hackeraggio, ricatto, corruzione) all’insaputa dei loro capi. Davanti alla Commissione parlamentare britannica che li ha grigliati per ore, i Murdoch si sono detti “sconvolti, disgustati e pieni di vergogna”: tutto, insomma, fuorché colpevoli. Del resto, nota Gabler, “per loro il pesce non puzza mai dalla testa, ma dalla coda”.

E’ chiaro che dietro il tema delle intercettazioni vi sia qualcosa di assai più prosaico di un complesso di questioni che attengono alla democrazia, al rispetto della legge e dei principi deontologici: ovvero il tema del controllo finanziario di BSkyB, cui i Murdoch, attualmente soci di minoranza, aspirano da tempo. Murdoch contava molto sull’aiuto dell’attuale alleato premier Cameron per ottenere il via libera all’operazione.

Un trappolone aveva anche messo fuori lo scomodo ministro liberaldemocratico Vince Cable: a due giovani (ed avvenenti?) donne, rivelatesi in realtà reporter del foglio (conservatore) Daily Telegraph in incognito, il vanitoso Cable affidò i suoi pensieri sull’operazione BSkyB, dichiarando di esserle ferocemente avverso (segno che le pratiche giornaliste non proprio encomiabili non erano appannaggio solo di NoTW).

Tanto è bastato perché Cameron trasferisse la responsabilità della decisione al responsabile della Cultura, Media e Sport, Jeremy Hunt, conservatore. Insomma, i Murdoch ce la stavano per fare. Ma l’esplosione dello scandalo NoTW li ha obbligati a mollare l’osso. In realtà, l’amicizia con Murdoch si sta rivelando un pessimo affare per Cameron, costretto a suo tempo ad assumere come responsabile della comunicazione Andy Coulson, ex direttore di NoTW, che diede le dimissioni 2007, guarda caso in seguito alla prima tornata di rivelazioni sulle intercettazioni illegali.

Tanto è bastato perché Cameron trasferisse la responsabilità della decisione al responsabile della Cultura, Media e Sport, Jeremy Hunt, conservatore. Insomma, i Murdoch ce la stavano per fare. Ma l’esplosione dello scandalo NoTW li ha obbligati a mollare l’osso. In realtà, l’amicizia con Murdoch si sta rivelando un pessimo affare per Cameron, costretto a suo tempo ad assumere come responsabile della comunicazione Andy Coulson, ex direttore di NoTW, che diede le dimissioni 2007, guarda caso in seguito alla prima tornata di rivelazioni sulle intercettazioni illegali.

Una prossimità pericolosa per la stessa sopravvivenza politica di Cameron, oggi costretto ad ammettere con i media che, col senno di poi, l’ingaggio dell’enfant prodige di Fleet Street si è rivelato un errore.

Nonostante gli interessi finanziari e politici in gioco, è pur sempre possibile che dal rogo di Murdoch e Cameron almeno i batteri più pericolosi per la democrazia vengano distrutti. E che si possa continuare a riconoscere serenamente il ruolo sociale che la stampa popolare britannica ed americana hanno avuto storicamente nei rispettivi Paesi. Perché, sull’onda emotiva causata dal disvelamento dell’amoralità di alcuni giornalisti di NoTW, è forte la tentazione di screditare l’intera categoria (per così dire) gettando via il bambino assieme all’acqua sporca.

La pensa così anche Ryan Linkof, professore di Storia all’Università della California del Sud: i giornali popolari e scandalistici dei paesi anglosassoni, infatti, non dovrebbero essere considerati come “una fonte esterna di contagio, che sta contaminando lentamente la stampa ‘seria’, quanto piuttosto una estensione, spesso perfino una caricatura, della logica sostanziale del “news reporting”.

I tabloid rispondono al profondo bisogno popolare di vedere al di là dell’apparenza pubblica, cosa che talora può avere uno scopo di rilevanza sociale (ad esempio, furono i tabloid a scoprire la relazione extra coniugale del candidato presidenziale americano John Edwards); ed è nella loro natura farlo in modo esagerato, sfidando spesso regole morali o deontologiche.

I tabloid rispondono al profondo bisogno popolare di vedere al di là dell’apparenza pubblica, cosa che talora può avere uno scopo di rilevanza sociale (ad esempio, furono i tabloid a scoprire la relazione extra coniugale del candidato presidenziale americano John Edwards); ed è nella loro natura farlo in modo esagerato, sfidando spesso regole morali o deontologiche.

Il tutto finché si rimane nei limiti della legge e del rispetto per le persone meritevoli di tutela. Secondo Linkof, l’ampia copertura che la stampa scandalistica dà alle gesta del principe Edoardo e della sua consorte può essere considerato un modo per abbattere le barriere sociali.

Insomma, “nei limiti delle leggi correnti, il giornalismo dei tabloid ha un ruolo importante nella cultura moderna, quello di alleviare alcune tensioni sociali”. E non è il caso di condannare un intero genere giornalistico per gli errori di un manipolo di giornalisti e politici corrotti.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Luca Mazzucato

di Luca Mazzucato

NEW YORK. L'olografia è il principio più promettente per descrivere la bestia nera della fisica teorica chiamata gravità quantistica. Nel corso dell'ultimo anno, un nuovo punto di vista sta via via prendendo forma nella comunità scientifica: ovvero che l'olografia è un fenomeno molto più generale della teoria delle stringhe, che pure ne ha fornito il primo esempio concreto.

Grazie al dizionario olografico, possiamo tradurre la misteriosa fisica della gravità quantistica in un linguaggio più familiare. Alcuni termini di questo dizionario sono noti da quindici anni. In un recente articolo, il gruppo di ricerca dell'Università di Stony Brook (di cui chi scrive fa parte) ha scoperto un metodo per derivare sistematicamente questo dizionario. E' il primo passo verso la dimostrazione della congettura olografica.

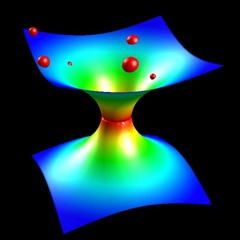

Immaginate un ologramma, come quello nella figura, in cui la Principessa Leyla viene proiettata in tre dimensioni dal robottino di Guerre Stellari. Possiamo guardare all'immagine in due modi: uno è l'eterea immagine tridimensionale di Leyla che fluttua nell'aria, l'altro è la superficie bidimensionale da cui la Principessa viene proiettata (in questo caso un proiettore, che chiameremo matrice). Apparentemente, Leyla e la sua matrice bidimensionale non hanno niente a che vedere, eppure sono due descrizioni identiche dello stesso oggetto: contengono la stessa quantità d’informazione.

Mentre la figura tridimensionale è semplice da riconoscere, la matrice bidimensionale che proietta l'immagine richiede invece una conoscenza di complicate regole ingegneristiche. Se guardiamo la matrice, non abbiamo la più pallida idea dell'immagine che proietterà. Per ricostruire un ologramma tridimensionale, dobbiamo seguire delle particolari istruzioni per realizzare una matrice che proietti l'immagine voluta. Queste istruzioni sono il nostro “dizionario olografico.”

L'esempio di questo ologramma ottico è estremamente utile per capire il suo analogo gravitazionale. Ci insegna che una delle due parti del sistema duale è semplice, mentre l'altra è complicata. Partendo da quest'ultima osservazione, chi vi scrive, insieme a Michael Douglas e Shlomo Razamat, ha attaccato il problema di decodificare il dizionario olografico, nel caso della più semplice tra le possibili “matrici bidimensionali,” derivando a una a una le istruzioni che ci permettono di leggere in questa matrice la teoria “duale olografica.”

La matrice più semplice è nota tecnicamente come teoria di campo scalare libera, cioè un numero infinito di oscillatori armonici disaccoppiati. Un oscillatore armonico non è altro che una biglia messa in una ciotola, libera di oscillare avanti e indietro senza attrito. Immaginate ora di avere un numero infinito di ciotole, ciascuna con una sua biglia oscillante all'interno. Questo è l'analogo della nostra semplice “matrice bidimensionale” da cui proietteremo l'ologramma gravitazionale.

La matrice più semplice è nota tecnicamente come teoria di campo scalare libera, cioè un numero infinito di oscillatori armonici disaccoppiati. Un oscillatore armonico non è altro che una biglia messa in una ciotola, libera di oscillare avanti e indietro senza attrito. Immaginate ora di avere un numero infinito di ciotole, ciascuna con una sua biglia oscillante all'interno. Questo è l'analogo della nostra semplice “matrice bidimensionale” da cui proietteremo l'ologramma gravitazionale.

Per ciascuna biglia, immaginate di avere una bacchettina di legno con cui toccare la pallina, per misurare a che velocità questa sta oscillando avanti e indietro nella sua ciotola. Il punto cruciale è che, se misuriamo cosa succede alla pallina quando si muove ad una certa velocità, possiamo calcolare cosa succederebbe alla pallina se avesse una velocità differente. Il modo in cui il comportamento della pallina cambia, al variare della forza con cui la spingiamo con la bacchetta, si chiama “gruppo di rinormalizzazione.”

In genere, le equazioni che descrivono il gruppo di rinormalizzazione sono complicate ed è estremamente difficile risolverle. L'unico caso in cui si possono risolvere esattamente è quello che abbiamo appena descritto, in cui abbiamo una collezione di biglie che non parlano tra di loro. La soluzione di queste equazioni ci mostra come manovrare la bacchettina di legno se vogliamo studiare come oscilla la biglia ad una certa velocità.

Applichiamo l'olografia a questo sistema. Il significato “duale” della velocità della biglia è una delle poche voci note del dizionario olografico, compresa dai due gruppi di ricerca dell'Institute for Advanced Study e dell'Università di Princeton all'indomani della scoperta del primo sistema olografico da parte di Juan Maldacena. L'energia posseduta dalla biglia oscillante viene tradotta, usando questo dizionario, nella quarta direzione olografica. La bacchetta che usiamo per misurare la velocità della biglia rappresenta una particella “duale” che si muove in questo nuovo spazio olografico, che ha una dimensione in più rispetto al sistema di partenza. In particolare, una bacchetta dotata di due unità di momento angolare o spin, che faccia ruotare la biglia all'interno della ciotola, viene tradotta dal dizionario olografico in un “gravitone,” la particella responsabile della forza gravitazionale.

La geometria dell'ologramma, dove vive il gravitone, è nota come spaziotempo di Anti-de Sitter. Questo spaziotempo è caratterizzato dall'avere una costante cosmologica negativa (di segno opposto a quella, positiva, misurata nel nostro universo) e una geometria molto particolare: lo spazio è racchiuso dentro un bordo, un po' come un'arancia è racchiusa dalla sua buccia. Una particella che si muova nella direzione radiale, dopo una certa distanza incontra la fine dello spazio, una specie di muro invalicabile, che altro non è se non la superficie bidimensionale dove vivono le nostre biglie di partenza.

Il dizionario olografico ci insegna che, per quanto diversi, la collezione di biglie oscillanti in tre dimensioni che vive sul bordo e lo spaziotempo a quattro dimensioni che descrive il “bulk” sono in realtà la stessa cosa. Questa intuizione olografica è stata resa precisa per la prima volta nel nostro recente articolo, pubblicato su Physical Review D. Partiamo dalle equazioni del gruppo di rinormalizzazione, che descrivono il comportamento delle biglie al variare dell'energia. Grazie ad un cambiamento di variabili, è possibile riscrivere queste equazioni in un modo completamente diverso e mostrare che sono equivalenti alle celebri equazioni di Einstein, che descrivono la dinamica del campo gravitazionale.

Le tre dimensioni in cui vivono le biglie, più la quarta variabile energia, vengono trasformate nelle quattro dimensioni dello spaziotempo olografico. In particolare, l'energia delle biglie oscillanti diventa la coordinata radiale di questo spaziotempo a quattro dimensioni. Un'energia molto elevata viene mappata in un punto dello spaziotempo quadridimensionale vicino al bordo.

Le tre dimensioni in cui vivono le biglie, più la quarta variabile energia, vengono trasformate nelle quattro dimensioni dello spaziotempo olografico. In particolare, l'energia delle biglie oscillanti diventa la coordinata radiale di questo spaziotempo a quattro dimensioni. Un'energia molto elevata viene mappata in un punto dello spaziotempo quadridimensionale vicino al bordo.

Un'energia molto bassa viene mappata in un punto all'interno dello spaziotempo, molto distante dal bordo olografico. Le equazioni del gruppo di rinormalizzazione, che ci dicono come si comportano le biglie oscillanti al variare dell'energia, sono le stesse equazioni che descrivono il comportamento di un gravitone nella quarta dimensione “extra.”

Quando una faccia del sistema olografico è semplice, l'altra è molto complicata. Nel caso di Leyla, l'immagine della Principessa ribelle (nella nostra analogia, lo spaziotempo nel “bulk”) è d’immediata comprensione, mentre la matrice da cui è proiettata (che corrisponde all'oggetto sul bordo olografico) è un guazzabuglio di puntini incomprensibili. Nel caso delle biglie oscillanti, accade l'opposto. Una delle due facce della medaglia olografica, le biglie oscillanti sul bordo, è un sistema molto semplice.

La teoria duale di gravità nel “bulk,” purtroppo, è molto complicata e si chiama “teoria di spin elevato”. Oltre al gravitone, questa teoria contiene un infinito numero di particelle di spin sempre più elevato che interagiscono tra di loro. Vediamo all'opera anche questa volta il teorema di conservazione della difficoltà, una scherzosa versione della legge di Murphy applicata alla fisica teorica.

La strada da fare per dimostrare rigorosamente che la gravità quantistica è una teoria olografica e per applicare questa intuizione al nostro universo (molto diverso dal tipo di universo duale descritto più sopra) è ancora molto lunga. Ma la lezione che l'olografia ci ha insegnato è senza dubbio di portata rivoluzionaria, conciliando gravità e meccanica quantistica in modo del tutto nuovo e ortogonale agli sforzi di unificazione, molto popolari tra i fisici del secolo scorso. La ricerca di una teoria unificata, il Sacro Graal della fisica teorica che riunisca in una sola equazione le tre forze del Modello Standard delle particelle elementari e la forza gravitazionale, sembra basata su un’assunzione sbagliata. Cioè che la gravità sia della stessa natura delle altre forze elettromagnetiche e nucleari.

L'olografia ci insegna invece che la forza di gravità ha una natura completamente diversa: non è una nuova forza, ma è una descrizione efficace di un sistema molto più semplice, privo di gravità, che vive sul bordo dell'universo gravitazionale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Eugenio Roscini Vitali

di Eugenio Roscini Vitali

Inaugurato il primo luglio scorso, è stato riaperto a Prora il gigantesco complesso turistico voluto dal regime nazista per i lavoratori tedeschi affiliati al Kraft durch Freude (KdF - Forza attraverso la gioia), l’organizzazione ricreativa associata al Deutsche Arbeits Front (DAF - Fronte Tedesco del Lavoro), il sindacato unitario del Terzo Reich che dal 2 maggio 1933 prese il posto di tutte le associazioni di categorie presenti in Germania in quegli anni.

Per il momento verrà rimesso in funzione il blocco 5, che ospiterà un ostello da 400 posti letto; per i blocchi 1 e 3 è invece in programma la realizzazione di 3.000 appartamenti, mentre il blocco 4 continuerà ad essere la sede del centro di documentazione permanente Macht Urlaub. Costruito sull’isola di Rugen, sul Baltico occidentale, il centro vacanze di Prora venne progettato a Colonia dall’architetto Clemens Klotz, ideatore per il partito Nazista dei campi educativi di Krössinsee, Vogelsang e Chiemsee.

La struttura che avrebbe dovuto stupire il mondo e che restò comunque incompiuta, fu solo l’inizio della politica del tempo libero pensata dal Fuhrer: il Reich aveva in programma la costruzione di 60 navi da crociera, 5 complessi balneari e 20 alberghi da 2.400 letti ciascuno; progetti che non videro mai la luce, nel 1939 scoppiò la guerra e con essa svanirono i piani della KdF.

Dalle vacanze per i lavoratori si passò così a pensare a ben altri problemi, finanche al “progetto Borghild”, le bambole gonfiabili, occhi azzurri e capelli biondi, ordinate dal Fuhrer per i suoi soldati dopo l’allarme lanciato dal capo delle Schutzstaffeln (SS), Heinrich Himmler, che nel 1940 scriveva: «Il pericolo più grande a Parigi sono la diffusione e la presenza incontrollata di prostitute, che adescano clienti in bar, sale da ballo e altri posti. E' nostro dovere impedire ai soldati di rischiare la salute per il piacere di una rapida avventura».

Dalle vacanze per i lavoratori si passò così a pensare a ben altri problemi, finanche al “progetto Borghild”, le bambole gonfiabili, occhi azzurri e capelli biondi, ordinate dal Fuhrer per i suoi soldati dopo l’allarme lanciato dal capo delle Schutzstaffeln (SS), Heinrich Himmler, che nel 1940 scriveva: «Il pericolo più grande a Parigi sono la diffusione e la presenza incontrollata di prostitute, che adescano clienti in bar, sale da ballo e altri posti. E' nostro dovere impedire ai soldati di rischiare la salute per il piacere di una rapida avventura».

La costruzione del complesso turistico di Prora, un gigante che secondo i voleri di Hitler in caso di guerra sarebbe dovuto diventare un ospedale militare, ebbe inizio nel maggio del 1936: quarantotto aziende e 9.000 operai impegnati nella realizzazione di strade, ferrovie e di un porto per le navi da carico, oltre al cantiere per un fabbricato lungo 4,5 chilometri, da costruire sulle rive della baia di Prorer Wiek, tra la laguna di Kleiner Jasmunder Bodden e la spiaggia che unisce il comune di Binz al porto di Sassnitz. Composto da blocchi di sei piani ciascuno, il complesso avrebbe dovuto avere otto ristoranti, un teatro, due piscine e un’arena capace di ospitare i 20.000 ospiti presenti nel complesso.

Secondo il progetto, premiato all’Expo di Parigi del 1937, ogni piano sarebbe stato dotato di bagni e docce in comune e le 10.000 stanze (5 metri per 2,5 attrezzate con 2 letti, un armadio e un lavandino) avrebbero avuto la vista sul mare. Durante una visita ai cantieri il Dr. Robert Ley, leader sindacale del DAF, lo definì il modello tedesco del Butlins British “holiday camps”, la catena di centri vacanze per lavorati inglesi fondata a Skegness da Bill Butlins.

Con lo scoppio della Seconda guerra mondiale Berlino decise di fermare i lavori e gli operai furono trasferiti a Peenemünde, una piccola città sull'isola di Usedom, a circa 50 chilometri da Prora, dove il Generale Dornberger stava traslocando le infrastruttura tecnico-logistiche del progetto Vergeltungswaffe 2 (V2).

Con lo scoppio della Seconda guerra mondiale Berlino decise di fermare i lavori e gli operai furono trasferiti a Peenemünde, una piccola città sull'isola di Usedom, a circa 50 chilometri da Prora, dove il Generale Dornberger stava traslocando le infrastruttura tecnico-logistiche del progetto Vergeltungswaffe 2 (V2).

Le due piscine e l’arena non vennero mai iniziate, mentre gran parte degli edifici, del teatro e del cinema non rimasero che gli scheletri; prima di cadere nelle mani dell’Armata rossa, le poche sezioni completate vennero adibite a rifugio per i civili scampati ai bombardamenti e per gli sfollati fuggiti dalle città distrutte.

Dopo il 1949, con la nascita della Repubblica Democratica Tedesca (DDR), l’isola di Rugen divenne parte della Germania Est e il più gigantesco relitto della storia nazista prese il nome di “Walter Ulbricht Home”. Anche se gran parte del sito venne chiuso ed abbandonato a se stesso, lo Stato socialista, sfruttando il lavoro dei dissidenti, portò a termine la costruzione di alcuni edifici che dopo il 1956 divennero un centro vacanze del il personale militare del Nationale Volksarmee, l’Armata Popolare Nazionale della Germania Est.

Si tornò a parlare del monumentale colosso di cemento dopo la caduta del muro di Berlino, quando una parte dell’opinione pubblica tedesca decise di riportarlo in vita. Per alcuni il centro vacanze di Prora ancora rappresenta, insieme al Reichsparteigelande di Norimberga e all’Olympic Stadium di Berlino, il grande patrimonio architettonico del nazionalsocialismo, un’eredità storica che in qualche modo spiega come mai la Germania rimase così affascinata dal Terzo Reich; per altri il futuro dell’edificio non riguarda soltanto la memoria della repressione nazista, ma anche parte della storia della Germania dell’Est e delle persone che ebbero il coraggio di dire no al regime comunista.

Secondo i più critici la mostruosa struttura in cemento potrebbe diventare altresì un cimelio carico di simbolismo, un’occasione per attirare i fanatici dell’estrema destra e trasformare l’ostello in una reliquia del nazismo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Vincenzo Maddaloni

di Vincenzo Maddaloni

MOSCA. Pjotr Leonidovich Kapitza negli anni bui della dittatura staliniana rifiutò di dedicarsi al progetto della bomba atomica, convinto che la scienza deve essere al servizio dell’umanità. Pagò il diniego con gli arresti domiciliari e con quaranta anni di attesa perché gli dessero il premio Nobel che il suo collega inglese, Paul Adrien Maurice Dirac, ricevette nel 1933. Non mostrò mai di pentirsi di quella sua scelta, che rimane esemplare sebbene desueta ai nuovi mentalismi.

M’è tornato in mente davanti al grande portone dell’Accademia Russa delle Scienze in russo, l'istituto scientifico più importante della Federazione Russa che fino al 1991 era conosciuta come Accademia delle Scienze dell'URSS. Pjotr Leonidovich Kapitza, lo scienziato, con indosso la casacca grigia che gli stava un po’ larga e ai piedi le scarpe di pezza con la suola di corda, nuove. Gli era al fianco la moglie che per tutta la durata del convegno era stata seduta sull’ultimo banco e prendeva appunti su piccoli fogli.

Si erano ritrovati fuori, davanti al portone. Si era unito a loro Paul Adrien Maurice Dirac http://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Dirac che per la sua teoria sull’antielettrone ricevette il premio Nobel appunto nel 1933. Probabilmente la stessa cosa sarebbe accaduta a Kapitza che scoprì la superfluidità dell’elio liquido, se non fosse stato “rapito” nel 1934 da Stalin e per quattro lustri non si seppe più nulla di lui e delle sue ricerche. Tant’è che il Nobel lo ricevette soltanto nel 1978, quaranta quattro anni dopo la sua invenzione.

Sicuramente me l’ha fatto ritornare in mente la recente scomparsa di Elena Bonner, la compagna di Andrej Sacharov, lo scienziato dissidente http://it.wikipedia.org/wiki/Andrej_Dmitrievi%C4%8D_Sacharov del quale ella è stata più della sua metà come disse Gorbaciov http://www.megachip.info/rubriche/34-giulietto-chiesa-cronache-marxziane/6354-e-gorbaciov-sussurro-qe-molto-piu-della-sua-metaq.html. Molto vi hanno influito pure i riccioli dorati e assurdi del tetto dell’Accademia che spaziano da ogni dove sul panorama di Mosca dopo essere sbucati di tra gli alberi delle colline (non so come le hanno ribattezzate oggi) che per me continuano a chiamarsi Lenin.

Kapitza appartiene alla generazione di scienziati precedente a quella di Sacharov. Quando l’incontrai, di questi giorni di trenta anni fa, era già molto avanti nell’età (8 giugno 1894 - 8 aprile 1984), ma era ancora una personalità di spicco non tanto per la sua fama indiscussa di ricercatore, ma piuttosto per la coerenza con le proprie ragioni morali tutte volte a sostegno di una scienza a servizio dell’umanità. E’ un ideale che aveva condizionato da sempre la sua esistenza e lo aveva spinto a gesti clamorosi: si rifiutò energicamente di dedicarsi al progetto della bomba all’idrogeno sfidando le ire di Beria http://it.wikipedia.org/wiki/Lavrentij_Pavlovi%C4%8D_Berija e di Stalin; più tardi confutò con coraggio e lucidità la partijnost, la partiticità del sapere, sicché persino il New York Times dovette riconoscere che « il contributo di Kapitza a favore di una libera scienza russa, contro la rigida sorveglianza degli ideologi marxisti, è stata enorme».

Robert Jungk nel suo libro Destino degli scienziati atomici, apparso in Italia da Einaudi (ora trovabile soltanto su ebay) con il titolo Gli apprendisti stregoni, ne traccia un ritratto singolare, quando parla dei giovani scienziati che lavoravano attorno a Lord Rutherford http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1908/rutherford-bio.html nell’Istituto di fisica di Cavendish, il laboratorio di ricerca più attrezzato del mondo negli anni Venti e Trenta: lì fu scoperto il neutrone. Kapitza era tra i suoi discepoli prediletti perché, spiega Jungk, «egli possedeva la stessa vitalità entusiasmante del suo maestro, la stessa sfrenata vigoria e fantasia, a cui aggiungeva però anche una punta di eccentricità russa. Sia che si avventasse in auto a folle velocità sulle pacifiche strada di campagna inglesi; sia che in un week end, con scandalo dei suoi ospiti puritani, si tuffasse nudo in un fiume vicino e spaventasse i cigni imitando il loro gracchiare, sia che passasse più notti a fare esperimenti con le sue macchine ad alta frequenza senza chiudere gli occhi».

Era il 1921, Pjotr Kapitza aveva lasciato san Pietroburgo per via di un’epidemia che gli aveva ucciso, l’anno prima, la moglie e i due figli. Voleva cambiar vita e scelse Cambridge perché a quell’epoca - come detto - la cittadina inglese era il centro della fisica mondiale. Paul Dirac che lo conosceva dal 1923 raccontava che a Cavendish, ogni giovedì sera, il “russo” aveva l’abitudine di radunare i colleghi per discutere e scambiare pareri ed esperienze. «Ci vediamo - si usava dire tra gli scienziati - al Kapitza club»; anche questo è scritto sui libri di storia. Durò fino al 1934. In quell’anno l’Accademia delle Scienze, trasferendosi da San Pietroburgo (che nel frattempo era diventata Leningrado) a Mosca, volle iscrivere Kapitza tra i suoi soci e l’invitò per celebrare l’avvenimento.

Era il 1921, Pjotr Kapitza aveva lasciato san Pietroburgo per via di un’epidemia che gli aveva ucciso, l’anno prima, la moglie e i due figli. Voleva cambiar vita e scelse Cambridge perché a quell’epoca - come detto - la cittadina inglese era il centro della fisica mondiale. Paul Dirac che lo conosceva dal 1923 raccontava che a Cavendish, ogni giovedì sera, il “russo” aveva l’abitudine di radunare i colleghi per discutere e scambiare pareri ed esperienze. «Ci vediamo - si usava dire tra gli scienziati - al Kapitza club»; anche questo è scritto sui libri di storia. Durò fino al 1934. In quell’anno l’Accademia delle Scienze, trasferendosi da San Pietroburgo (che nel frattempo era diventata Leningrado) a Mosca, volle iscrivere Kapitza tra i suoi soci e l’invitò per celebrare l’avvenimento.

Non era il suo primo viaggio in patria: ci andava ogni anno in compagnia della seconda moglie Anna Aleksejeva, pure lei emigrata nel Venti in Inghilterra per fuggire il contagio, più che per approfondire gli studi di archeologia. Rimanevano ogni volta due, tre mesi, ma in quel settembre del Trentaquattro, quando Kapitza decise di rientrare a Cambridge, gli fu fatto capire che l’Unione Sovietica “non poteva fare più a meno di lui”. Fu - in effetti - bloccato. Soltanto la moglie ritornò in Inghilterra, giusto il tempo per riprendere i figli e portarli a Mosca.

Da allora, ogni anno durante i mesi estivi era Paul Dirac ad andare in Russia per portargli le ultime novità e le scoperte di Cavendish. Erano quelli tempi di fede nell’internazionalità della scienza: Rutherford - è un esempio significativo - visti vani i tentativi di riavere Kapitza, decise di inviargli il laboratorio con tutte le attrezzature. Fu lo stesso Dirac a curarne il trasferimento. Narra Jungk che il Governo sovietico, «per assicurarsi Kapitza non soltanto pagò trentamila sterline dell’epoca per il Laboratorio Mond, ma costruì a Mosca un nuovo istituto sullo stile di una dimora signorile inglese, appositamente per lui. E così Kapitza si arrese nella sua aurea prigionia».

Non si seppe più nulla di lui fino al 1946, all’epoca dell’esplosione di Bikini http://www.youtube.com/watch?v=YKwGtfCtrYM, quando inviò ai suoi colleghi occidentali un appello, invitandoli a non impegnarsi nello sviluppo dell’energia atomica a scopi militari: «Parlare di energia atomica e insieme di bomba atomica è insensato, come se parlando dell’elettricità ci si riferisse principalmente al suo impiego nella sedia elettrica», scrisse. Poi seguirono altri anni d’inspiegabile silenzio, mentre i giornali americani andavano scrivendo di lui che dirigeva l’équipe di costruttori delle bombe atomiche sovietiche. Invece Kapitza - lo si seppe molto tempo dopo - era agli arresti domiciliari a Zvenigorod http://it.wikipedia.org/wiki/Zvenigorod proprio per essersi rifiutato di dedicarsi al progetto della bomba H.

Non si seppe più nulla di lui fino al 1946, all’epoca dell’esplosione di Bikini http://www.youtube.com/watch?v=YKwGtfCtrYM, quando inviò ai suoi colleghi occidentali un appello, invitandoli a non impegnarsi nello sviluppo dell’energia atomica a scopi militari: «Parlare di energia atomica e insieme di bomba atomica è insensato, come se parlando dell’elettricità ci si riferisse principalmente al suo impiego nella sedia elettrica», scrisse. Poi seguirono altri anni d’inspiegabile silenzio, mentre i giornali americani andavano scrivendo di lui che dirigeva l’équipe di costruttori delle bombe atomiche sovietiche. Invece Kapitza - lo si seppe molto tempo dopo - era agli arresti domiciliari a Zvenigorod http://it.wikipedia.org/wiki/Zvenigorod proprio per essersi rifiutato di dedicarsi al progetto della bomba H.

Lo avevano esonerato dalla carica di direttore dell’“Istituto per i problemi fisici”, costruito appositamente per lui, lo avevano privato di tutte le decorazioni, gli avevano dimezzato lo stipendio e lo avevano “rinchiuso” con moglie e figli nella sua piccola dacia di Zvenigorod. Unica concessione, il permesso di costruirsi un piccolo laboratorio, ma gli negarono gli assistenti. Erano gli anni bui del terrore staliniano durante i quali, altri scienziati per il medesimo rifiuto subirono sorti peggiori.

Kapitza era comunque uno studioso troppo prezioso, forse speravano in un suo ravvedimento; gli concessero il laboratorio perché continuasse a sperimentare: così fece, assistito dalla moglie. Tuttavia l’esperimento più audace fu quello di scrivere una lettera a Stalin avvertendolo di stare in guardia da Beria. Ebbe fortuna, Stalin tenne in buon conto il messaggio e intimò a Beria di non toccare Kapitza. Venne così a crearsi una ben strana situazione nella quale Stalin, che essenzialmente avversava Kapitza, divenne in suo maggior protettore contro i tanti nemici che volevano eliminarlo.

Poi, col passare del tempo, gli restituì alcuni privilegi, e gli permise - cosa di cui lo scienziato più soffriva la mancanza - d’incontrasi con altri fisici, e fu per lui quasi un ritorno alla vita normale. Che durò poco, poiché Kapitza si rifiutò di partecipare ai grandi festeggiamenti per il settantesimo compleanno di Stalin. Non glielo perdonarono. Fu di nuovo privato di tutte le concessioni, fu di nuovo isolato nella sua dacia di Zvenigorod dove vi rimase fino alla morte del dittatore. Ricordo che chiesi a Kapitza di parlarmi di quei sette anni - tanto durò il periodo di isolamento - di cosa significasse per un ricercatore vivere in quella situazione e perché scrisse a Stalin. Rispose, con un sorriso candido, che la vita a quell’epoca era sì angosciosa, ma c’era pur sempre il sollievo della ricerca quotidiana. Non scese in particolari, poiché era convito che la vicenda della sua vita non interessasse alcuno.

La moglie Anna Aleksejevna, che l’affiancava, rimase con le labbra strette. Per dire lo stile di quella coppia. Invece parlò Paul Andrien Maurice Dirac, dopo aver premesso che tutto quanto sarebbe andato dicendo gli era stato raccontato da Kapitza, la posizione del quale era diventata ancora più precaria dopo la morte di Stalin perché non aveva alcuno che lo proteggesse da Beria. «Una mattina si presentarono due uomini e gli chiesero di visitare il laboratorio; gli dissero che volevano conoscere nel dettaglio ogni macchinario.

Kapitza comprese presto che quei due individui non erano affatto dei fisici e cominciò a chiedersi cosa volessero da lui. Ma quelli non gli lasciarono tempo per le riflessioni, continuarono a tempestarlo di domande. Poi a mezzogiorno in punto i due dissero di aver già visto abbastanza e si accomiatarono, lasciando Kapitza nel più grande sconcerto.

Tutto divenne chiaro ventiquattro ore dopo, quando sentì alla radio che Beria era stato arrestato alle dodici del giorno avanti: quei due uomini erano venuti per difenderlo nel caso che Beria, nei suoi ultimi momenti di potere, avesse deciso di sopprimerlo», raccontò Dirac mentre la coppia assentiva col capo.

E così Kapitza ritornò a dirigere il suo Istituto e, forte dell’appartenenza all’Accademia delle Scienze, una corporazione così antica e potente da sfuggire persino al controllo del Pcus (era l’accademia che gli pagava lo stipendio durante il periodo di “confino”) divenne leader dell’ intelligencija liberale sovietica. Il timido disgelo krusceviano gli consentì di criticare il dogmatismo ideologico sulle pagine della Ekonomiceskaja Gazeta e su Junost, il giornale della gioventù.

E così Kapitza ritornò a dirigere il suo Istituto e, forte dell’appartenenza all’Accademia delle Scienze, una corporazione così antica e potente da sfuggire persino al controllo del Pcus (era l’accademia che gli pagava lo stipendio durante il periodo di “confino”) divenne leader dell’ intelligencija liberale sovietica. Il timido disgelo krusceviano gli consentì di criticare il dogmatismo ideologico sulle pagine della Ekonomiceskaja Gazeta e su Junost, il giornale della gioventù.

A chi gli prospettava i pericoli di una discussione al di fuori degli schemi di partito rispondeva: «La scienza diviene falsa quando non riconosce l’errore, il quale in sé è dialetticamente necessario. Non bisogna sopra stimare mai il danno dell’errore. Organizzatevi in club, discutete, non stancatevi mai di discutere». Diventò così una sorta di padre spirituale, il punto di riferimento ideale degli scienziati contestatari che ne ripresero poi il messaggio teorico dandogli un contenuto concreto.

Quando nel 1965 il periodo “liberale” ispirato dalla destalinizzazione finì e i dibattiti tornarono ad essere proibiti, quello che prima era tra gli scienziati sovietici un dissenso verbale divenne, per ragioni contingenti, più concreto: cominciò il periodo delle petizioni, delle lettere aperte, delle dimostrazioni, di un diverso modo di criticare il regime ed emersero altri nomi: Sacharov, Medvedev, Turcin, Levic, Calidze. Kapitza si tenne in disparte, e fu anche quella una scelta coerente con il suo esistere: aveva valutato che non ci si poteva spingere oltre, che non si sarebbe mosso nulla. Infatti, Gorbaciov sarebbe arrivato soltanto nel 1985. Kapitza era convinto, e l’aveva già scritto a Rutherford il 18 giugno del 1921 http://kapitza.ras.ru/history/PLKapitza/letter.html, che «alla fin fine noi tutti non siamo che piccole particelle di una massa trascinata da una corrente che chiamiamo destino. Al massimo riusciamo di tanto in tanto a discostarsi dalla nostra via e a nuotare a galla. La corrente ci dirige».

Ma siccome non riusciva a rassegnarsi, continuava a ricordare a ogni occasione ai “falchi” dell’una e dell’altra parte che urgeva innalzare un inno alla pace. «Ricordiamoci di Hiroshima, pensiamo alla pace», continuava a dire a Dirac alto, filiforme, che un po’ piegato in avanti come un punto interrogativo sembrava come ascoltasse quell’esortazione per la prima volta. Era bello vederli muoversi tra una folla anonima di un pomeriggio di luglio del secolo scorso. Così distanti, così diafani. Emozionanti come un cespuglio di arnica su un passaggio di roccia.