- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Mario Braconi

di Mario Braconi

Se c’é un leitmotiv nei Golden Globe Award 2012 è la ricorrente celebrazione della Francia. Non solamente il bizzarro “The Artist" ha ricevuto ben sei nomination, tra cui quella per miglior musical; ma tra i film favoriti si trovano “Hugo” di Martin Scorsese, e “Midnight in Paris” di Woody Allen. La prima pellicola narra con toni poetici e fantasiosi la strana storia di un bambino che vive in una stazione parigina negli anni Trenta; nell’ultimo lavoro di Allen, invece, il protagonista, in visita nella capitale francese dei giorni nostri, subisce un piacevolissimo quanto narrativamente irrisolto trasferimento nella Parigi degli anni ruggenti, dove ha modo di incontrare intellettuali del calibro di Hemingway, Francis Scott-Fitzgerald, Matisse e Picasso.

Una riflessione, come sempre amara, sull’umana aspirazione alla grandezza e sulla tendenza, pure pienamente umana, a collocarla tassativamente in un hic et nunc remoto ed irraggiungibile, che stride in modo problematico con la corrente mediocrità. Perfino il film di Spielberg, “War Horse”, è ambientato per metà nelle trincee francesi nelle quali si stanno consumando gli orrori della Grande Guerra.

Non è casuale il fatto che, mentre “The Artist”, “Hugo” e soprattutto “Midnight in Paris” potrebbero fare razzia di premi, il nome del grande Spielberg non sia risultato nella rosa dei registi papabili per i Golden Globe Award. Sembra, in effetti, che una delle cifre dominanti della kermesse americana, sia quella di una più o meno consapevole fuga da una realtà storica dolorosa, dominata come è dalla crisi economica e politica, dall’incertezza e dal conflitto. Forse la giuria di giornalisti stranieri ha pensato che la crudezza della guerra, che certamente Spielberg deve aver rappresentato da par suo, si confacesse assai poco ad una audience vogliosa soprattutto di sognare.

Sognare, magari, una Parigi immaginaria: non capitale europea in bilico tra grandeur e bancarotta, ma la città del piacere, degli scrittori, dei filosofi e dei pittori appollaiati sulle sedie di fumosi bistrot a discettare delle umani sorti. Per il citato, sano e condivisibile fenomeno di rimozione collettiva, gli 85 giornalisti stranieri che costituiscono la giuria dei Golden Award, hanno forse deciso di non premiare Stephen Daldry, il regista inglese di “The Hours” e di “The Reader”, che questa volta si è esercitato nella riduzione cinematografica di “Molto forte, incredibilmente vicino” di Safran Foer, favola ambientata subito dopo l’undici settembre 2001.

Sognare, magari, una Parigi immaginaria: non capitale europea in bilico tra grandeur e bancarotta, ma la città del piacere, degli scrittori, dei filosofi e dei pittori appollaiati sulle sedie di fumosi bistrot a discettare delle umani sorti. Per il citato, sano e condivisibile fenomeno di rimozione collettiva, gli 85 giornalisti stranieri che costituiscono la giuria dei Golden Award, hanno forse deciso di non premiare Stephen Daldry, il regista inglese di “The Hours” e di “The Reader”, che questa volta si è esercitato nella riduzione cinematografica di “Molto forte, incredibilmente vicino” di Safran Foer, favola ambientata subito dopo l’undici settembre 2001.

Non esattamente un tema metabolizzato dal pubblico americano. Stessa sorte tocca al bizzarro e (troppo) filosofico e pasticciato “Tree of Life” del grandissimo Terrence Mallick, che pure aveva trionfato a Cannes.

Il fatto che in pieni anni Duemila un film come “The Artist”, ovvero una pellicola muta ed in bianco e nero, sia destinato a divenire un successo planetario è solo apparentemente sconcertante: infatti, a spingere su “The Artist” è niente meno che Harvey Weinstein della premiata ditta Miramax, che si è fatta un nome con le sue produzioni capaci di qualità quanto di ritorni finanziari. Si dice peraltro che quando Harvey ha telefonato al fratello e socio Bob per comunicargli di aver appena staccato un assegno “da diversi milioni di dollari” per comprare un film che sembra girato nel 1927, quest’ultimo gli abbia risposto semplicemente: “Tu sei matto!”.

Come scrive Catherine Shoard del Guardian, il film di Michel Hazanavicius sembra proprio studiato a tavolino per compiacere gli americani: il regista, esperto di parodie cinematografiche, “va in brodo di giuggiole per l’era della celluloide, ed eleva le pene di un attore disoccupato al rango di una tragedia greca”. Senza contare, che il tema della crisi del cinema muto causata dalle prime pellicole sonorizzate, era stato già esplorato nel 1952 nell’irresistibile “Cantando sotto la pioggia”.

Come scrive Catherine Shoard del Guardian, il film di Michel Hazanavicius sembra proprio studiato a tavolino per compiacere gli americani: il regista, esperto di parodie cinematografiche, “va in brodo di giuggiole per l’era della celluloide, ed eleva le pene di un attore disoccupato al rango di una tragedia greca”. Senza contare, che il tema della crisi del cinema muto causata dalle prime pellicole sonorizzate, era stato già esplorato nel 1952 nell’irresistibile “Cantando sotto la pioggia”.

Secondo la Shoard, alla fine è proprio “Midnight in Paris” il film che definisce meglio i Globe del 2012: “un prodotto mainstream che porterà molti incassi, nel quale comunque la creatività fa premio sul bieco senso degli affari”. In ogni caso, la scelta dei film sembra in qualche modo segnalare un ritorno del Premio all’attenzione per la qualità del tempo che fu, quando il esso era considerato un buon banco di prova delle produzioni che sarebbero state insignite degli Oscar.

Il fatto di aver preferito, nel corso degli ultimi anni, “Avatar” e “The Social Network” rispettivamente a “The Hurt Locker” della Bigelow e a “Il discorso del Re”, che poi hanno trionfato, quasi a sorpresa, la notte degli Oscar, la dice lunga sulla lungimiranza dimostrata di recente dal circolo della stampa estera di Hollywood, California.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Sara Michelucci

di Sara Michelucci

“Avevano sul volto l’espressione perenne del viaggio”. In questa semplice, ma significativa frase, si innesta tutto il significato dello spettacolo di Mario Perrotta, “Italiani, Cincali”. Una pièce che da ben otto anni Perrotta porta sui palcoscenici dei teatri italiani (l’ultimo in ordine di tempo è il teatro Secci di Terni), mettendo lo spettatore di fronte all’atrocità della vita dei minatori italiani in Belgio, ma anche davanti al concetto più ampio d’immigrazione e a quello di memoria.

Il punto di vista scelto da Perrotta è quello del postino di un paese del Sud Italia, l’unico uomo a non essere partito per “La Belgique” a lavorare, ma che conosce ogni sensazione, ogni umore, ogni paura di quei suoi compaesani lontani, grazie alle lettere che ha il compito di leggere alle mogli, dato che è l’unico nel paese ad avere un minimo di istruzione.

E pare di vederli quei minatori che scivolano nelle fauci della terra, che respirano male, che vorrebbero stare con le loro famiglie, ma che sono costretti a lavorare e a rischiare ogni giorno la pelle per pochi spiccioli e per un sogno promesso, ma che mai si avvererà. In realtà questi uomini sono stati burlati, non da uno ma da due Stati che hanno scambiato il carbone con delle vite umane.

Un monologo di un’ora e mezza che porta dritti nelle viscere della terra e dell’anima, che mette a nudo tutta l’atrocità dell’immigrazione, ma anche del razzismo, in un contesto che pare lontano e passato, ma che in realtà è più vicino di quanto si immagini. Oggi è l’Italia ad accogliere popoli che fuggono da guerre, carestie e povertà. Quel ruolo che un tempo è toccato agli italiani, è stato preso da altri, ma la sostanza non dovrebbe cambiare. Perché siamo figli d’immigrati e perché dovremmo capire cosa si prova ad essere in una terra che non è la propria. E invece non è così e Perrotta lo dice chiaramente alla fine dello spettacolo: “Mi sono sempre chiesto come mai i più razzisti sono quelli che un tempo sono stati emigranti”.

Dall’inverno del 2002 Perrotta si dedica a tempo pieno alla raccolta di testimonianze orali degli ex-emigranti salentini e più in generale italiani, registrando oltre 150 ore di racconti straordinari che costituiranno l’ossatura del Progetto Cìncali. Fondamentale in questo lavoro la collaborazione con il drammaturgo Nicola Bonazzi.

Dall’inverno del 2002 Perrotta si dedica a tempo pieno alla raccolta di testimonianze orali degli ex-emigranti salentini e più in generale italiani, registrando oltre 150 ore di racconti straordinari che costituiranno l’ossatura del Progetto Cìncali. Fondamentale in questo lavoro la collaborazione con il drammaturgo Nicola Bonazzi.

Cìncali, ovvero zingari! È il modo in cui venivano apostrofati gli italiani emigrati in Svizzera. Sembra però, che fosse una storpiatura di cinq, “cinque” nel linguaggio degli emigranti padani che giocavano a morra. Era comunque un modo per schernire questi italiani accusati di togliere il lavoro agli svizzeri.

Quasi un anno di testimonianze, un anno di memorie rispolverate a fatica. “Ho preso la macchina - dice Perrotta che indossa una semplice canottiera bianca e ha un bicchiere d’acqua ai piedi della sedia - e ho girato senza un luogo preciso dove andare, eppure il Sud è tutto uguale, non hai bisogno di sapere dove qualcuno ha preso le valigie ed è partito: basta entrare in un bar, un bar della provincia e chiedere. La risposta è sempre la stessa: “qui tutti siamo emigrat.. me lo racconta?”

Si fanno pregare, un attimo soltanto, poi partono con la loro storia, infinita, che reclama ascolto. Anche il Sud è infinito. Me lo insegna la mia macchina che mi porta di paese in paese, sempre per caso, e s’inerpica tra i paesi montani del nord-est produttivo ed è ancora Sud. Sì! Per i Belgi, gli Svizzeri, i Tedeschi che chiedevano braccia dopo la seconda guerra mondiale, Sud era la Puglia, la Sicilia, la Calabria e Sud era il Veneto, il Friuli: “siamo emigrati tutti qui.. Quattro parole, sempre le stesse”.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Luca Mazzucato

di Luca Mazzucato

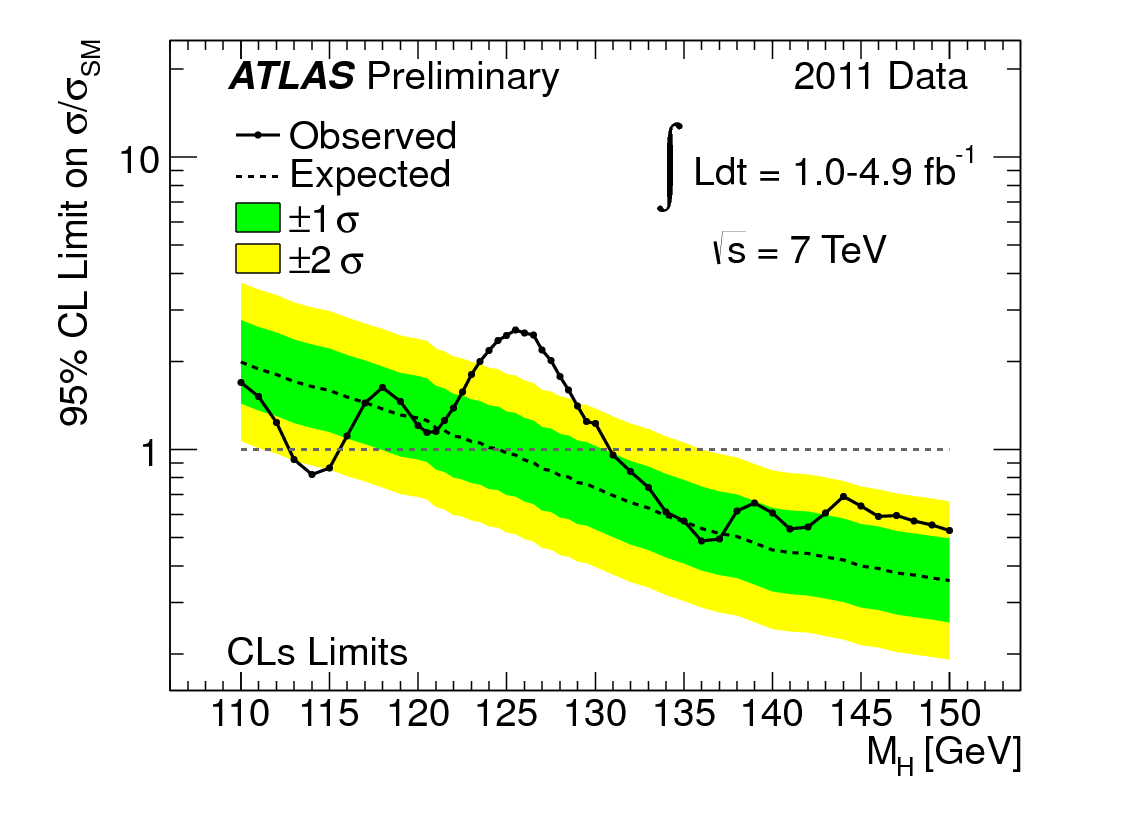

New York. Una piccola gobba nel grafico che riassume la statistica delle collisioni di protoni: ecco il primo “solido indizio” sperimentale dell'esistenza del bosone di Higgs. Nell'attesissima conferenza stampa di martedì al CERN di Ginevra, Fabiola Giannotti e Guido Tonelli, i due portavoce delle collaborazioni ATLAS e CMS al Large Hadron Collider, hanno finalmente dato la notizia che tutti attendevano. Pare che ci sia un eccesso di collisioni (la gobbetta nel grafico), che potrebbero essere spiegate dalla presenza di una nuova particella di massa pari a circa 125 Gigaelettronvolt (secondo ATLAS), più o meno 125 volte la massa del protone. La probabilità che si tratti di un falso, una semplice fluttuazione statistica, è circa una su cinquemila.

È ancora presto per lanciare premi Nobel ad ATLAS, CMS e Peter Higgs (l'inventore dell'omonimo meccanismo che dà la massa al bosone). Per avere la certezza che la gobbetta sia proprio il bosone di Higgs, ci vorrà almeno un altro anno. Nella comunità dei fisici, il margine di errore fatidico perché venga riconosciuta ufficialmente la scoperta è dello 0,0002%, tre ordini di grandezza oltre l'attuale precisione. L'acceleratore LHC resterà inattivo fino ad Aprile 2012, per manutenzione e per raddoppiare la sua potenza. Ma entro l'estate prossima, se il bosone di Higgs si nasconde proprio nella gobbetta appena osservata, i fisici del CERN lo staneranno senza pietà, in tempo per il Nobel 2012...

Il bosone di Higgs è l'ultimo mattoncino predetto dal Modello Standard di Weinberg, Glashow e Salam nei lontani anni Settanta. Tutte le altre particelle, leptoni (elettrone e cugini), quark e gluoni, bosoni W e Z0 sono già noti alle cronache da anni. Il top quark è stato l'ultimo a essere scoperto, più di quindici anni fa. Da allora, tutta la potenza di fuoco degli acceleratori al CERN di Ginevra e al Tevatron di Chicago si è concentrata sul bosone di Higgs, che però si era dato alla macchia. Fino a martedì scorso!

Il bosone di Higgs è la particella che genera la massa delle altre particelle elementari, attraverso il meccanismo di rottura della simmetria elettrodebole. Se confermata, la scoperta di un Higgs con le caratteristiche osservate è gravida di conseguenze. Cerchiamo di capire quali indicazioni ci darebbe sulla struttura fondamentale dell'Universo.

Potrebbe con tutta probabilità trattarsi di un “vanilla Higgs,” ovvero una particella perfettamente compatibile con le attuali predizioni del Modello Standard. Questo scenario sarebbe allarmante e di difficile interpretazione. La grande attesa per LHC si basava sul fatto che, secondo la maggior parte dei modelli teorici, l'attuale Modello Standard è una teoria insoddisfacente, per via dei molti parametri che contiene e per il fatto che non descrive la gravità, ma solo le forze nucleari ed elettromagnetica. Per ovviare a questi problemi, i fisici hanno introdotto nei loro modelli uno zoo di nuove particelle che dovrebbero essere prodotte a LHC. Le teorie rivali hanno nomi altisonanti e curiosi: supersimmetria, technicolor, extra-dimensioni, etc.

Il fatto è che, ahimè, niente di nuovo è stato finora osservato: il Modello Standard resiste caparbiamente a qualsiasi attacco di fasci di protoni. Immaginiamo per un attimo che la scoperta del bosone di Higgs venga confermata l'estate prossima, e che la particella abbia le caratteristiche predette dal Modello Standard. Immaginiamo che LHC non produca alcuna nuova particella oltre al bosone di Higgs. Questo probabile scenario rappresenta il peggiore degli incubi per i fisici teorici. Ci lascerebbe con una teoria, il Modello Standard, che dà predizioni sperimentali di una precisione inaudita, ma che purtroppo è incompleto.

Se non si scopriranno altre particelle oltre all'Higgs, verremo lasciati completamente all'oscuro sulla vera natura dell'Universo alla scala microscopica. Data l'impossibilità pratica (oltre che finanziaria) di costruire un acceleratore più grande di LHC, questa scoperta potrebbe essere l'ultima della fisica delle particelle. Un altro grave problema di questo scenario è che la Materia Oscura, che si crede sia una particella con una massa circa uguale a quella dell'Higgs, resterà per il momento senza spiegazione.

Questo scenario sarebbe un piccolo indizio a favore della teoria del Multiverso, predetto dalla teoria delle stringhe. Immaginate che il nostro universo sia solo uno tra miliardi di miliardi di miliardi di universi paralleli. Ciascun universo è popolato da un numero diverso di particelle e di forze fondamentali. Statisticamente, in alcuni di essi, tra cui quello in cui viviamo noi umani che costruiamo potenti microscopi a fasci di protoni, il contenuto di materia sarebbe precisamente descritto dal Modello Standard e nient'altro. Uno scenario altamente improbabile, ma certamente possibile...

Questo scenario sarebbe un piccolo indizio a favore della teoria del Multiverso, predetto dalla teoria delle stringhe. Immaginate che il nostro universo sia solo uno tra miliardi di miliardi di miliardi di universi paralleli. Ciascun universo è popolato da un numero diverso di particelle e di forze fondamentali. Statisticamente, in alcuni di essi, tra cui quello in cui viviamo noi umani che costruiamo potenti microscopi a fasci di protoni, il contenuto di materia sarebbe precisamente descritto dal Modello Standard e nient'altro. Uno scenario altamente improbabile, ma certamente possibile...

Se al contrario si scoprirà che la gobbetta nel grafico è una semplice fluttazione statistica, che non sopravviverà a misure più accurate, allora la caccia all'Higgs sarà aperta di nuovo. Lo scenario più eccitante, dal punto di vista della nuova fisica, è quello in cui non verrà osservato nessun bosone di Higgs. L'assenza di questa particella sarebbe una ferita mortale per il Modello Standard e porterebbe alla revisione di tutta la fisica delle particelle, con somma gioia dei giovani fisici; una specie di piano Marshall per la fisica.

Che però si scontra con un paradosso tutto mediatico. Lo scenario più rivoluzionario, ovvero l'assenza del bosone di Higgs, sarebbe il più difficile da digerire per i media. Come spiegare la mancata scoperta della tanto attesa “particella di Dio”? Difficile chiedere nuovi finanziamenti per la ricerca nel caso di una mancata osservazione, anche se quest'assenza scardinerebbe le nostre ipotesi sulla struttura microscopica dell'Universo accumulate negli ultimi quarant'anni. Ma con tutta probabilità, il bosone di Higgs verrà scovato proprio in quella piccola gobba. Insieme, si spera, a una miriade di nuove particelle dalle proprietà esotiche e affascinanti...

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Vincenzo Maddaloni

di Vincenzo Maddaloni

L’ascesa dei partiti islamici terrorizza Israele. E così sulla sponda Sud del mediterraneo sono tornati a volare i droni, i velivoli che non hanno bisogno di pilota perché basta schiacciare da lontano un bottone, e la macchina parte e bombarda scatenando le guerre senza uomini. Sono le unmanned wars (così le chiamano) nelle quali traiettorie e bersagli da colpire sono decisi da cerchie di tecnici e politici che sfuggono ad ogni controllo poiché non hanno le salme dei propri soldati di cui devono dar conto.

Tutto accade perché l’Egitto si è affidato ad Allah. L’altro giorno, quando sono stati diffusi dalla commissione elettorale i primi risultati ufficiali delle elezioni che si concluderanno a gennaio, si è profilata una maggioranza assoluta islamista nel futuro parlamento egiziano. Infatti, i gruppi d’ispirazione religiosa hanno stravinto ottenendo più del 65 per cento dei consensi. In corsa da soli i Fratelli musulmani, ufficialmente al bando ma semi-tollerati sotto Hosni Mubarak, http://www.altrenotizie.org/esteri/3827-fratellanza-in-prima-linea.html hanno ottenuto il 36,62 per cento, gli integralisti salafiti di Al-Nur il 24,36 per cento, il moderato Al-Wasat il 4,27 per cento.

Non è possibile ipotizzare quanti seggi otterrà ciascuna coalizione perché con questo sistema elettorale bisogna attendere tutti i dati nazionali per conoscerne la ripartizione. Tuttavia quel che si può desumere dai risultati finora forniti è che il Partito della Libertà e della Giustizia dei Fratelli musulmani ha ottenuto 3 milioni e 560mila voti sui 9 milioni e 730 milioni di voti validi, mentre ai salafiti di Al-Nur sono andati 2 milioni e 370 mila voti e al partito Wasat 415.590 voti.

I numeri, evidentemente, si devono ancora assestare, ma i rapporti di forza nel più popoloso paese arabo confermano che dopo la cosiddetta “primavera araba” c’è la volontà - in tutto il Nord Africa - di realizzare un nuovo ordine sociale su base religiosa. E’ una spinta che proviene dal basso, e - come sostiene Gilles Kepel http://it.wikipedia.org/wiki/Gilles_Kepel - essa rappresenta il rimedio o meglio ancora l’alternativa ogni qual volta le identità imposte dall’alto non soddisfano. Infatti, se nell’analisi dei fatti nei quali sono coinvolte le religioni si accantonano gli strumenti analitici di impostazione cristiana, si scopre che il fondamentalismo prima di ogni altra cosa difende o afferma i valori della fede, la quale non può essere sepolta sotto frasi d’effetto come “il tribalismo rinato” per spiegare gli eventi degli ultimi tempi.

In ogni caso le credenze, islamiche, ebraiche, cristiane, indù, (l’elenco potrebbe continuare) non possono essere svalutate facilmente poiché ciascuna religione non è in una posizione completamente irrazionale dal momento che in ogni caso essa privilegia la ragione. Dopo tutto, la via del dialogo cosmopolita si percorre imparando a conoscere i percorsi storici di ogni singola fede, cercando di coglierne le somiglianze e le differenze.

In ogni caso le credenze, islamiche, ebraiche, cristiane, indù, (l’elenco potrebbe continuare) non possono essere svalutate facilmente poiché ciascuna religione non è in una posizione completamente irrazionale dal momento che in ogni caso essa privilegia la ragione. Dopo tutto, la via del dialogo cosmopolita si percorre imparando a conoscere i percorsi storici di ogni singola fede, cercando di coglierne le somiglianze e le differenze.

In Egitto i risultati seppure parziali indicano comunque l’affermarsi di un blocco religioso che con ogni probabilità conquisterà la maggioranza del Parlamento. I numeri si devono ancora assestare, ma il quadro si è già delineato poiché lo schieramento laico e liberale prevede di riuscire a conquistare non più di un quinto dei voti destinati alle liste di partito. Cosicché, nel giro di qualche mese, le chiavi della politica egiziana saranno custodite nel pretenzioso palazzotto pseudo barocco, costruito in pochi mesi dai Fratelli musulmani nella periferia di Moqattam e pagato, si dice, con i soldi dell' Arabia Saudita (un miliardo di dollari di finanziamenti).

Se poi i Fratelli musulmani per governare dovessero coalizzarsi con i salafiti, potrebbero dover accettare l’introduzione di una buona dose di leggi coraniche. Il che potrebbe voler dire: divieto per donne, o gli appartenenti alle minoranze religiose, di occupare incarichi dirigenziali, divieto di consumare bevande alcoliche, di diffondere l’arte non islamica e il divieto del turismo balneare. Questo accade perché, come ricorda http://www.lawrence.altervista.org/ Lawrence Sudbury, siccome «in tutto il Corano ogni riferimento ad Allah avviene con il pronome di terza persona maschile, risulta chiaramente la qualità evidentemente e prettamente maschilista dell’Islam, che non lascia alcuno spazio ad alcuna forma di femminilizzazione del divino. Almeno apparentemente».

In buona sostanza quella che è stata definita la “primavera araba” è tra i fenomeni più interessanti e disarmanti del mondo del dopo-muro diventato globalizzato. Essa ha conquistato - continuando a mantenerla - la ribalta, sebbene molti autorevoli osservatori culturali occidentali sentenziassero che la religione non avrebbe più giuocato un ruolo importante negli avvenimenti del mondo. Nemmeno l’Iran che ha dato l’avvio al fondamentalismo religioso era stato tenuto in considerazione, poiché s’è continuato per molti anni a considerare quella vicenda come un fenomeno isolato, proprio della componente rivoluzionaria della quale la religiosità sciita si vanta.

Sono valutazioni oggi smentite dagli avvenimenti che delineano la prospettiva di grandi masse governate dall’autorità dei testi sacri. Questo sgomenta in Occidente e altrove. Ne è un esempio recente l’ennesima barriera che Israele sta costruendo lungo i suoi confini. Non a caso il progetto riguarda la frontiera egiziana, che dopo la rivoluzione che ha deposto Hosni Mubarak per le autorità israeliane è diventata potenzialmente molto pericolosa. Esso prevede una barriera alta poco meno di 5 metri e lunga 225 chilometri, tanto misura appunto il confine con l’Egitto da Rafah a Ein Netafim. I lavori proseguono come sono iniziati e cioè con ritmi forsennati. Entro il prossimo gennaio la recinzione (sormontata da filo spinato, torri di controllo alte 30 metri, telecamere di sicurezza e allarmi laser) avrà coperto i primi cento chilometri. Si dovrebbe completare nell’ottobre 2012.

Sono valutazioni oggi smentite dagli avvenimenti che delineano la prospettiva di grandi masse governate dall’autorità dei testi sacri. Questo sgomenta in Occidente e altrove. Ne è un esempio recente l’ennesima barriera che Israele sta costruendo lungo i suoi confini. Non a caso il progetto riguarda la frontiera egiziana, che dopo la rivoluzione che ha deposto Hosni Mubarak per le autorità israeliane è diventata potenzialmente molto pericolosa. Esso prevede una barriera alta poco meno di 5 metri e lunga 225 chilometri, tanto misura appunto il confine con l’Egitto da Rafah a Ein Netafim. I lavori proseguono come sono iniziati e cioè con ritmi forsennati. Entro il prossimo gennaio la recinzione (sormontata da filo spinato, torri di controllo alte 30 metri, telecamere di sicurezza e allarmi laser) avrà coperto i primi cento chilometri. Si dovrebbe completare nell’ottobre 2012.

Una scelta lungimirante quella di Tel Aviv? Secondo l’analisi del Washington Post http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/on-israels-uneasy-border-with-egypt-a-fence-rises/2011/11/28/gIQAZt19JO_story.html la barriera sarebbe un’ulteriore conferma dell’isolamento (sempre più imbarazzante per il governo americano) di Israele in Medio Oriente. Eppure, le affinità culturali e spirituali tra le genti di quella sponda del Mediterraneo ci sarebbero poiché come spiega Lawrence Sudbury, «il Giudaismo è con l’Islam la religione più rigidamente monoteistica: il “tawheed” (la concezione dell’unicità di Dio) è così fondamentale che la prima frase della “Shahadada”, la dichiarazione di fede che costituisce il primo pilastro dell’Islam, proclama, in modo non dissimile dal “Sh’ma Yisrael” ebraico, il più inequivocabile credo monoteistico (“Ash-hadu an laa ilaaha illallah”, letteralmente “io testimonio che non vi è alcun Dio all’infuori di Allah”)».

Naturalmente queste sono citazioni che gli studiosi si scambiano e sono perciò elitarie. Dopo tutto gli aspetti religiosi vanno sempre verificati nei luoghi dove la gente vive e lotta per sopravvivere. Pertanto - per rimanere in tema - Mohamed Morsy il presidente del Partito della Libertà e della Giustizia dei Fratelli musulmani per tutelarsi i consensi dovrà recuperare anche quei militanti che scrivono su Facebook o urlano dai marciapiede che le «donne non possono essere parlamentari perché la carica sarebbe troppo pesante per loro». E che così facendo rischiano di compromettere quell’immagine di Islam moderato che il Partito propaganda per non allarmare l’Occidente.

D’altro canto pure la tradizione cattolica è costretta a inseguire la gente che si muove ansiosa e disorientata - tra mondi tecnologici avanzati e fenomeni come «guarigioni, visioni celestiali, interventi provvidenziali» - alla ricerca di nuove conferme poiché la modernità ha spostato l’attenzione dal passato al presente, o per essere più precisi, il passato è stato messo da parte per dar maggior risalto al tempo reale. Che comunque si dipana sia con modelli di comportamento orientati dal consumismo e dal piacere, sia con modelli di controllo che tengono a freno determinati impulsi o ne sollecitano degli altri. Accade in tutte le comunità con una cultura a prevalenza religiosa in ogni angolo di mondo. Pure questo è un fenomeno nuovo legato alla globalizzazione. Soprattutto in quei luoghi dove a far da fondale sono gli spostamenti di masse di lavoratori che emigrano e di flussi di rifugiati. Costoro rappresentano l’Altro, l’estraneo, l’emarginato sul quale l’attenzione dei religiosi si appunta poiché più di ogni altro essere umano è come la “ruota dentro la ruota “ di Ezechiele, cioè uno strumento di diffusione di un insieme di valori culturali che il mercato, il consumismo inevitabilmente vorrebbe cancellati.

Malauguratamente il mondo dei media si è trovato del tutto impreparato a spiegare il rapporto vero tra modernità e nuova religiosità, tra i sacri testi e il capitalismo informatico. Va pure aggiunto che esso non ha fatto nulla o quasi nulla per aggiornarsi. Tutto è improntato alla superficialità. Infatti, quasi sempre i panorami mediatici sulle religiosità si soffermano sugli aspetti più folclorici, più truculenti, più sensazionali offrendo immagini deformate che si ripercuotono su scala globale. Un esempio tra i tanti è la frase di Manuele II Paleologo: «Mostrami pure ciò che Maometto ha portato di nuovo, e vi troverai soltanto delle cose cattive e disumane, come la sua direttiva di diffondere per mezzo della spada la fede che egli predicava» che Papa Ratzinger ebbe (http://www.controapologetica.info/testi.php?sottotitolo=La gaffe di Ratisbona#) l'infelice idea di citare a Ratisbona, e che rilanciata in maniera esponenziale dai media ancora oggi - cinque anni dopo - scatena violente reazioni nel mondo islamico ogni volta che le circostanze ne stimolano il ricordo. Oppure come è accaduto di recente, ha offerto il pretesto al presidente iraniano Ahmadinejad di ricordare come, malgrado i valori cristiani contengano un ripudio della violenza, «tutte le guerre del XX secolo sono state provocate da nazioni europee e dagli Stati Uniti».

Malauguratamente il mondo dei media si è trovato del tutto impreparato a spiegare il rapporto vero tra modernità e nuova religiosità, tra i sacri testi e il capitalismo informatico. Va pure aggiunto che esso non ha fatto nulla o quasi nulla per aggiornarsi. Tutto è improntato alla superficialità. Infatti, quasi sempre i panorami mediatici sulle religiosità si soffermano sugli aspetti più folclorici, più truculenti, più sensazionali offrendo immagini deformate che si ripercuotono su scala globale. Un esempio tra i tanti è la frase di Manuele II Paleologo: «Mostrami pure ciò che Maometto ha portato di nuovo, e vi troverai soltanto delle cose cattive e disumane, come la sua direttiva di diffondere per mezzo della spada la fede che egli predicava» che Papa Ratzinger ebbe (http://www.controapologetica.info/testi.php?sottotitolo=La gaffe di Ratisbona#) l'infelice idea di citare a Ratisbona, e che rilanciata in maniera esponenziale dai media ancora oggi - cinque anni dopo - scatena violente reazioni nel mondo islamico ogni volta che le circostanze ne stimolano il ricordo. Oppure come è accaduto di recente, ha offerto il pretesto al presidente iraniano Ahmadinejad di ricordare come, malgrado i valori cristiani contengano un ripudio della violenza, «tutte le guerre del XX secolo sono state provocate da nazioni europee e dagli Stati Uniti».

A far da sfondo nello scenario del mondo globalizzato c’è il capitalismo consumistico determinato con tutti i mezzi delle tecnologie della comunicazione ad imporre gli stili di vita consumistici. E’ una cultura che viaggia su spazi incommensurabili dove ha conquistato posizioni prioritarie. Siccome essa mira soltanto al trionfo del profitto, essa non incoraggia la conoscenza della fede, della spiritualità, dei valori culturali. Anzi si adopera per offrirne un’immagine stemperata e distorta nel tentativo non ultimo di far implodere il tempo in un presente perenne, il quale possiede la pericolosa capacità di attenuare la memoria e di svuotare la speranza di significati. Insomma, il mondo dell’istante e dell’immediato è allo stesso tempo il mondo del consumo il quale per principio investe sul futuro.

Stando così le cose, ogni giorno di più sembra di vivere nella commedia dell’assurdo come lo è l’impiego del drone, al quale Obama ricorre assai più sistematicamente di Bush. Infatti l’altro giorno uno di quei velivoli ha sorvolato Iran che l’ha abbattuto. Naturalmente altri velivoli senza pilota volano anche in Afghanistan, hanno volato in Libia e continuano a volare su paesi come la Siria, lo Yemen.

Siccome i droni sono gestiti dalla Cia, ai cittadini è pressoché impossibile bloccare i governi che impartiscono quegli ordini di morte. Va pure detto che le nuove regole imposte dal mercato del consumo s’impongono più rapidamente e con più efficacia eludendo la legge internazionale, sottraendole ai controlli democratici, alimentando i conflitti. Lo scandalo è che nessuna discussione seria è iniziata, tra europei e americani, sul futuro in cui siamo entrati e che la “primavera araba” per molti versi suggella. Eppure ce ne sarebbero di cose da ripensare.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Mario Braconi

di Mario Braconi

La band inglese Florence and the Machine ha fatto un grave passo falso: il video realizzato per promuovere “No light, no light”, il secondo singolo estratto dal loro album “Ceremonials”, ha contenuti fortemente razzisti. Anzi, come nota correttamente il sito Racialicious, è “perfino lievemente sconcertante la quantità d’iconografia razzista che (i produttori) sono stati in grado di stipare all’interno di un video di soli 4 minuti e 15 secondi”.

Questo il plot: una giovane donna esile, pelle diafana e fiammeggiante capigliatura rossa (Florence Welsh, cantante e volto pubblico della band), assume pose melodrammatiche, che probabilmente vorrebbero alludere ad una qualche forma di turbamento erotico o sentimentale; il tutto mentre si mantiene faticosamente in equilibrio…sul cornicione di un grattacielo. Nel frattempo, un gruppo di ragazzini vestiti da preti, prende posto nel coro di una chiesa ed inizia a cantare: per l’esattezza, nella fiction del clip, sono le loro voci ad interpretare i cori dello (splendido) brano dei Florence and the Machine. Finalmente si comprende la ragione del turbamento della donna: su un pavimento a quadri bianchi e neri (si noti il raffinato gusto per la metafora), davanti a una moltitudine di moccoli accesi, si sta agitando uno strano personaggio da Carnevale di New Orleans; atteggiamento tra il grottesco e il minaccioso, braghe sgargianti in netto contrasto l’ebano della pelle.

Quando si toglie la maschera, lo zoom mostra il volto di un nero con gli occhi a fessura, su cui è dipinta una smorfia minacciosa. Non c’è dubbio che qui siamo alla presenza di un essere demoniaco. E, tanto per fugare ogni residuo dubbio, il ragazzo ora si sta esercitando con una bambolina vudù nella quale affonda soddisfatto immensi spilloni, causando contorsioni sempre più violente nella pallida protagonista. La quale, ricordiamo, sia pur vestita da sera, truccata e pettinata come si deve, si trova pur sempre sul bordo di un cornicione. Il perverso rito dell’uomo nero le provoca tali contorcimenti che alla fine, con sollievo dello spettatore, Florence precipita nel vuoto. Nel frattempo scorrono, giustapposte, sequenze che documentano il calvario della “povera” donna bianca perseguitata dalla (o)scura creatura, con tanto di inseguimenti per le strade, nei tunnel della metropolitana, per le scale...

Una vera fortuna per Florence che stia precipitando proprio sopra alla chiesa che abbiamo visto all’inizio, nella quale un piccolo esercito di giovani preti sta inneggiando al Signore, indubitabilmente chiedendogli di risparmiare la vita alla giovane. Circostanza ancora più singolare, la chiesa, di stile gotico, è dotata di un rosone decorato da una vetrata colorata, opportunamente collocato sul tetto, anziché sulle pareti laterali. In questo modo la donna non finisce impalata su una guglia, ma, attraversato il vetro colorato, termina la sua corsa tra le braccia protese dei bimbi-preti, che la accolgono come un telo da salto umano e ne sostengono il lungo corpo sottile.

Insomma, alla fine grazie ai “lumi di chiesa”, il Bene le suona di santa ragione al Male, personificato da quella molesta creatura dalla pelle scura che viene anche immortalata davanti ad un muro imbrattato di graffiti, simbolo che contrasta con la serena austerità che regna nella casa che i buoni bianchi hanno costruita per il loro Dio. Non c’è scampo per il ragazzo nero che, ferito a morte dalla irresistibile bontà dei bianchi, dopo una serie di sgangherate piroette si porta una mano al petto ed esala il suo ultimo respiro. Finalmente Florence può riabbracciare l’amato, un bel giovane di incontaminata razza ariana, che la abbraccia teneramente mentre si riposa dalle sue epiche imprese.

Insomma, alla fine grazie ai “lumi di chiesa”, il Bene le suona di santa ragione al Male, personificato da quella molesta creatura dalla pelle scura che viene anche immortalata davanti ad un muro imbrattato di graffiti, simbolo che contrasta con la serena austerità che regna nella casa che i buoni bianchi hanno costruita per il loro Dio. Non c’è scampo per il ragazzo nero che, ferito a morte dalla irresistibile bontà dei bianchi, dopo una serie di sgangherate piroette si porta una mano al petto ed esala il suo ultimo respiro. Finalmente Florence può riabbracciare l’amato, un bel giovane di incontaminata razza ariana, che la abbraccia teneramente mentre si riposa dalle sue epiche imprese.

A parte la rappresentazione incredibilmente superficiale e distorta della religione vudù (identificare il vudù tout court con la magia nera, ricordiamo, è come identificare il cristianesimo con le crociate), non è chiaro se le intenzioni di Florence fossero o meno razziste e, forse, non è nemmeno troppo importante fare chiarezza su questo punto. Non importa, infatti, se un simile obbrobrio sia stato partorito per superficialità, ottusità morale o piuttosto furbizia commerciale; non sarebbe possibile transigere perfino se si trattasse (come si vorrebbe dal profondo del cuore per la stima che si deve alla Florence musicista) di una rappresentazione ironica tesa a stigmatizzare gli stereotipi mandandoli in corto circuito semantico.

Perché il fatto inequivocabile è che il video dà corpo ad un esecrabile immaginario basato sullo svilimento dei non-bianchi e sulla magnificazione di una fantasmagorica supremazia della razza bianca. Fornisce un indesiderabile passaporto pseudo-artistico a un razzismo che purtroppo sopravvive e si manifesta molto più spesso di quanto si creda. E questo, per un’artista, dotata del soprannaturale potere di entrare in contatto con milioni di persone, è (per lo meno) molto irresponsabile.

Come noto, infatti, il rapporto tra artista e fan non è troppo diverso da quello amoroso: in Rete si possono legger alcuni commenti dei fan dei Florence & the Machine che, accecati dall’amore, finiscono per minimizzare quello che invece è un dato molto grave e che merita una esplicita condanna. In ogni caso, come nota Racialicious, l’inconsapevolezza dei produttori difficilmente potrà essere accampata, specie “se si analizza la faccenda e si pensa al numero di persone che devono aver lavorato allo storyboard, alle coreografie, al casting e alla direzione artistica del video”. Nel frattempo, a dispetto delle petizioni e delle proteste che chiedono che la clip venga ritirata, o girata di nuovo, tanto Florence che l’etichetta discografica non hanno ritenuto di scusarsi, o anche solo di cercare di spiegarsi, con il loro pubblico. E con tutti i non bianchi.