- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Mario Braconi

di Mario Braconi

L’uomo che, in un elegante ristorante parigino, siede davanti a Dorian Lynskey, il critico musicale del Guardian, sembra proprio Prince. O per lo meno una sua versione insolitamente sobria e disciplinata: pantaloni e polo neri, capelli ancora perfettamente neri ed in ordine, unica concessione alla stravaganza, una grande catena d’argento lucido. Anche se il cantante di Minneapolis, a dispetto dei suoi 53 anni, conserva l’aspetto di un ragazzo, l’intervista finisce per rivelare quanto l’uomo sia cambiato con il passare degli anni, al punto da farlo assomigliare ad un Dorian Gray in negativo.

Musicista geniale ed eclettico, in 35 anni di carriera ha pubblicato almeno altrettanti album in studio (80 milioni di copie vendute), muovendosi disinvoltamente tra rock, soul, jazz, r&b, rap, dance, psichedelia. Nell’immaginazione dei fan ha addirittura assunto dimensioni mitiche la cosiddetta “cassaforte” di Prince, ovvero l’archivio del materiale da lui prodotto e mai pubblicato: secondo un musicista che ha curato una raccolta di successi, conterrebbe centinaia di spartiti e di canzoni registrate e remixate, alcune decine di album completi e perfino una cinquantina di video musicali.

Ma Prince non verrà ricordato solo per la sua torrenziale creatività e per il suo talento chitarristico: forse pochi artisti mainstream, ad esempio, hanno saputo impregnare di sesso la loro musica con altrettanta forza ed insistenza. Sono bastati due soli versi della sua “Darling Nikki” del 1984 (“L’ho incontrata nella lobby di un hotel / mentre si masturbava con una rivista”) a provocare un effetto epocale sulla cultura popolare americana.

Per niente divertita dall’incongrua situazione descritta dal testo della canzone, la ex Second Lady Tipper Gore (ex moglie del Al Gore) prese la palla al balzo e si diede, assieme ad altri pudibondi insegnanti e genitori, alla costituzione del Parents Music Resource Center (PRMC), un’associazione esplicitamente dedita alla censura. Tra le altre cose, la PRMC impose l’esposizione dell’etichetta “Parental Advisory - Explicit Content” (“Consiglio per i genitori, contenuti non adatti ai minori in quanto espliciti”) sulle copertine dei CD reputati troppo libertini (a riprova di quanto assurda e ridicola sia questa iniziativa, perfino un album interamente strumentale di Frank Zappa ricevette l’anatema).

Talento musicale a parte, il look kitsch, eccessivo e talora sessualmente ambiguo di Prince era proprio quello che ci voleva per sfondare ai tempi della musica diffusa via tubo catodico. Per dirla con le sue stesse parole: “Michael [Jackson] ed io siamo usciti in un momento in cui non c’era praticamente niente. MTV non aveva nessuno con il look giusto. Ecco, Bowie, magari. Sì, un mucchio di gente faceva buoni dischi, ma andava in giro vestita come se andasse a fare la spesa”.

Talento musicale a parte, il look kitsch, eccessivo e talora sessualmente ambiguo di Prince era proprio quello che ci voleva per sfondare ai tempi della musica diffusa via tubo catodico. Per dirla con le sue stesse parole: “Michael [Jackson] ed io siamo usciti in un momento in cui non c’era praticamente niente. MTV non aveva nessuno con il look giusto. Ecco, Bowie, magari. Sì, un mucchio di gente faceva buoni dischi, ma andava in giro vestita come se andasse a fare la spesa”.

Prince, pur essendo un artista singolarmente inquieto e talora non molto affidabile, può essere considerato l’emblema della ribellione di un artista contro gli eccessi mercantili delle major. Anche i più maliziosi ritengono che a motivare Prince sia più l’ossessione a non farsi sfuggire neanche un centesimo di royalty più che questioni di principio. Celeberrima è stata la querelle che l’ha contrapposto per molti anni alla Warner, colpevole, secondo Prince, di sfruttamento e di scarsa attenzione verso le sue potenzialità artistiche.

Fra i primi a reagire allo strapotere delle società discografiche, Prince fu uno dei primi artisti a vendere le sue canzoni (esclusivamente) via internet. E a tentare in seguito metodi distributivi inediti ed intelligenti, con discreti risultati: ad esempio far pagare il biglietto del concerto 10 dollari in più in cambio di una copia originale dell’album, ovvero distribuire il nuovo disco assieme ad un quotidiano (è successo in Gran Bretagna, dove, a luglio del 2010, il suo disco 20TEN è stato regalato assieme alle copie del Daily Mirror).

Sfortunatamente, quel Prince oggi è scomparso, forse segnato da un evento tragico che ha marchiato la sua vita privata (la morte di un figlio neonato), certamente a causa della sua conversione religiosa (nel 2000 è si è divenuto testimone di Geova). Ha rinnegato il suo passato sexy e provocatore che tanto bene si attagliava ad un soul-man di fine millennio, trasformandosi nel bell’uomo di mezza età dall’eloquio sentenzioso ed oscuro e dalle idee reazionarie.

Basta con internet, fine della musica digitale: “Personalmente, non sopporto la musica digitale. Il suono ti arriva in bits. Va a toccare una parte diversa del cervello [rispetto a quella analogica]. Quando la suoni, non senti niente. Siamo gente analogica, non digitale.”

Basta con internet, fine della musica digitale: “Personalmente, non sopporto la musica digitale. Il suono ti arriva in bits. Va a toccare una parte diversa del cervello [rispetto a quella analogica]. Quando la suoni, non senti niente. Siamo gente analogica, non digitale.”

Prince è particolarmente arrabbiato contro la pirateria, uno dei sottoprodotti indesiderati della musica digitale di cui a suo tempo fu pioniere. La sua “attenzione” maniacale ai diritti d’autore si è spinta a far rimuovere da YouTube un video dei fan che lo ritraeva mentre eseguiva dal vivo una cover di “Creep” dei Radiohead, suscitando le vibrate proteste perfino della band britannica. In generale, se si cerca un video di Prince su YouTube, spesso il sonoro è sostituito con un altro brano mentre un pop up spiega: “audio rimosso perché Prince non vuole la sua musica su YouTube”.

Nell’intervista non manca un momento di catechesi particolarmente indigesto: "Quando sei in un posto dove non ti senti stressato, dove non si sentono allarmi di macchina, né jet che ti rombano sulla testa, capisci che cosa vuol dire inquinamento sonoro. Una società senza Dio, senza un collante sociale, è una forma di rumore. Non possiamo fare ogni volta quello che vogliamo. Cosa succederebbe se non vi fossero confini?”. La frase successiva fa rizzare i capelli non solo ai fan che ancora ricordano un Prince grande estimatore della bellezza femminile: “E’ fico vivere nei paesi islamici, sapere che c’è solo una religione. C’è ordine. Ti metti il burqua. Non c’è scelta. La gente è contenta”. E se ci sono persone non contente, prova a buttar lì l’esterrefatto cronista. “Alcune persone non sono mai contente, è questo il fatto”. A dispetto di tutto, alla fine spunta fuori un po’ della vecchia intelligenza di Prince: “Non è mia intenzione fare comizi. Possiamo star qui a parlare per sempre della mia visione del mondo. Ma io sono soprattutto un musicista”. Fortunatamente, verrebbe da dire...

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Mario Braconi

di Mario Braconi

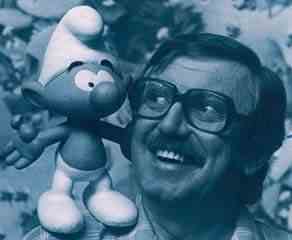

Chi pensa che il 25 giugno 2011 sia stato solo un sabato come gli altri dovrà forse ricredersi: la Sony, impegnata nel lancio del nuovo film in 3D sui Puffi, ha deciso di trasformare quella data nella “giornata globale dei Puffi”. Obiettivo dichiarato della multinazionale, “animare il più grande raduno di persone vestite da Puffo in un periodo di 24 ore”. A conferma del fatto che i meccanismi mentali alla base dell’agire umano sono spesso imperscrutabili, alcune città del globo si sono prestate volentieri alla discutibile celebrazione.

Ad esempio, le abitazioni bianche del villaggio andaluso di Juzcar, dove la pellicola verrà presentata in anteprima mondiale, sono state dipinte in azzurro-Puffo. Mentre la Casa Rossa di Taiwan, un mercato coperto completo di sala cinematografica, si è trasformata in un’improbabile “casa azzurra”, pronta ad accogliere un bel numero di cinesi vestiti da Puffi.

La data scelta dalla Sony per le “celebrazioni” corrisponde con l’anniversario della nascita del papà dei simpatici pupazzetti azzurri, il disegnatore anglo-belga Pierre Culliford, detto Peyo, morto nel 1992. I celebri gnometti nascono come personaggio secondario di un fumetto di argomento cavelleresco realizzato da Peyo alla fine degli anni Cinquanta, dal titolo “Johan & Pirlouit”. In un episodio uscito ad ottobre del 1958, infatti, i due protagonisti evocano dei folletti per aiutarli a trovare un flauto a sei fori.

Per quanto riguarda il buffo modo di parlare dei personaggi (sostituiscono tutti i verbi con il neologismo passepartout “puffare”), la leggenda vuole che esso sia la conseguenza di un piccolo lapsus del disegnatore: un giorno, mentre era a tavola, temporaneamente incapace di pronunciare la parola sale, chiese ad un vicino se gli potesse passare il “puffo” (ovvero la saliera). L’altro, divertito, iniziò uno scambio di battute, rimpiazzando i verbi necessari con declinazioni del polifunzionale “puffare”.

Per quanto riguarda il buffo modo di parlare dei personaggi (sostituiscono tutti i verbi con il neologismo passepartout “puffare”), la leggenda vuole che esso sia la conseguenza di un piccolo lapsus del disegnatore: un giorno, mentre era a tavola, temporaneamente incapace di pronunciare la parola sale, chiese ad un vicino se gli potesse passare il “puffo” (ovvero la saliera). L’altro, divertito, iniziò uno scambio di battute, rimpiazzando i verbi necessari con declinazioni del polifunzionale “puffare”.

Benché conosciuti fuori dal Belgio (anche in Italia) fin dagli anni Sessanta, i Puffi divennero però un successo globale solo quando un produttore americano decise di ricavare dalle strisce una ciclopica serie di cartoni, articolata in 256 episodi, successivamente tradotti in 30 lingue e distribuiti in 120 paesi.

Secondo Veronique Culliford, figlia di Peyo, l’incredibile successo globale delle serie televisive si spiega con la natura fondamentalmente buona dei piccoli protagonisti e con la loro sostanziale neutralità culturale. Come dichiara alla BBC, i Puffi, di solito “non s’interessano di politica o di religione e sono dunque multi-culturali: ogni persona al mondo può identificarsi con uno dei Puffi, riconoscendosi nei loro valori di amicizia, gentilezza e aiuto al prossimo, indipendentemente dalle loro storie personali”.

Ci sono anche delle eccezioni: in un episodio Peyo narra il delirio di onnipotenza di un ambizioso Puffo, che, servendosi di promesse populistiche, dà la scalata al potere, divenendo infine un (piccolo) dittatore azzurro (ricorda qualcuno?), salvo poi tornare a più miti consigli dopo aver rimesso a posto tutti i danni provocati. Una storiella adatta ai piccini, da cui però traspare un chiaro messaggio antiautoritario. E in generale non si può ignorare il significato blandamente politico intrinseco in questa ingenua quanto gioiosa rappresentazione di una comunità priva di denaro e generamente dedita al bene comune più che al tornaconto personale.

Non mancano, però le zone d’ombra, su tutte un chiaro atteggiamento discriminatorio nei confronti delle donne: nel mondo dei Puffi se ne contano infatti soltanto tre, di cui solo una assurge al rango di personaggio di primo piano, Puffetta. Quando arriva al villaggio, la puffa non è altro che uno strumento (inadeguato) nelle mani del cattivo Gargamella; dato che è bruttina e sgraziata, ovvero inadatta al desiderio “puffo”, il Grande Puffo la trasforma con la chirurgia plastica in una bellezza convenzionale (capelli biondi, ciglia lunghe). Ma la femmina continuerà a creare problemi ai maschietti azzurri, fino a che deciderà di auto-esiliarsi.

Non mancano, però le zone d’ombra, su tutte un chiaro atteggiamento discriminatorio nei confronti delle donne: nel mondo dei Puffi se ne contano infatti soltanto tre, di cui solo una assurge al rango di personaggio di primo piano, Puffetta. Quando arriva al villaggio, la puffa non è altro che uno strumento (inadeguato) nelle mani del cattivo Gargamella; dato che è bruttina e sgraziata, ovvero inadatta al desiderio “puffo”, il Grande Puffo la trasforma con la chirurgia plastica in una bellezza convenzionale (capelli biondi, ciglia lunghe). Ma la femmina continuerà a creare problemi ai maschietti azzurri, fino a che deciderà di auto-esiliarsi.

In generale, la caratterizzazione di questo personaggio è basata su un concentrato di luoghi comuni che non è eccessivo definire reazionari. Secondo Willem de Graeve, direttore del Centro Belga del Fumetto di Bruxelles, “questa è la conseguenza dell’educazione cattolica. Ai tempi in cui sono stati ideati i Puffi, non era una cosa dabbene mostrare maschi e femmine che si divertivano assieme vivendo avventure, per quanto innocenti esse fossero”.

E’ comunque un fatto che attorno ai folletti azzurri e alla loro organizzazione sociale si sia sviluppata un’inattesa quantità di riflessioni politiche e culturali. Nella pacifica e maschilista collettività puffesca ognuno sembra vedere ciò che preferisce: dall’esemplificazione di una società anarchica alla condanna del collettivismo.

In un libro a firma di tale Antonello Soro, recensito da Massimo Introvigne del CESNUR, addirittura, il grande Puffo è il Gran Maestro di una loggia massonica (il cappuccio e i pantaloni rossi, colore del fuoco, parlano chiaro…), mentre il nerovestito Gargamella rappresenterebbe un prete o rabbino, combattuto tra la lotta contro l’esoterismo e la fascinazione che esso produce su di lui.

E ancora: le casette dei Puffi assomigliano all’amanita muscaria, un fungo allucinogeno, usato da sciamani per “mettersi in contatto” con l’altro lato; i loro copricapi bianchi alluderebbero alla purezza; i Puffi, infine, “nascono” per cercare un flauto, tema che richiama il Flauto Magico di Mozart, un singspiel di chiaro riferimento massonico. Sembra dunque che saranno moltitudini eterogenee per età, cultura e visioni politiche a festeggiare la creazione dei Puffi. Ma non sarebbe più saggio lasciare che a gioire siano solo i bambini?

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Emanuela Pessina

di Emanuela Pessina

BERLINO. La Grecia rischia il tracollo, e con lei tutto il resto dell’Europa assieme alla moneta unica. I Governi del Vecchio continente non trovano l’accordo per sostenere Atene, e le proposte dei politici sembrano destinate ad arrecare più danno che guadagno, mettendo a rischio le esigenze concrete dei cittadini. Le agenzie di rating scommettono sulla morte finanziaria dei Paesi dell’Unione più deboli, mettendo in evidenza uno strapotere che quasi imbarazza. E, come se non bastasse, alcuni Stati, tra cui la Danimarca, vagheggiano la reintroduzione delle vecchie dogane.

La situazione è difficile, l’Unione europea sembra veramente arrivata al capolinea, ma non tutti si danno per vinti: a proporre soluzioni alternative è Juergen Habermas, uno dei più grandi filosofi tedeschi viventi di tutti tempi, che ha affrontato il tema settimana scorsa in una conferenza all’università Humboldt di Berlino.

Al centro dell’argomentazione di Habermas c’è la crisi dell’Unione europea: da sempre convinto sostenitore del progetto Europa, il filosofo non ha esitato questa volta a tracciarne i limiti e le mancanze.

Tanto per cominciare, all’eurozona manca una politica sociale comune di assistenza che sia orientata a uniformare le condizioni di vita dei cittadini. È un processo indispensabile per creare la “consapevolezza europea”, sostiene Habermas, quel sentimento che si trasforma, con il tempo, in “solidarietà”.

Anche l’Europa ne ha bisogno, così come ogni altra nazione nel senso più tradizionale del termine: la solidarietà tra cittadini è la colla delle nazioni. Senza un forte senso di appartenenza tra i diversi Paesi europei, avverte Habermas, sarà molto difficile affrontare qualsiasi tipo di problema in maniera lineare e concreta.

Perché l’attuale crisi dell’Unione europea non è economica, ma “normativa”. L’Europa sta fallendo di fronte al proprio compito fondamentale, e cioè quello di creare una democrazia sovrana.

Perché l’attuale crisi dell’Unione europea non è economica, ma “normativa”. L’Europa sta fallendo di fronte al proprio compito fondamentale, e cioè quello di creare una democrazia sovrana.

I maggiori responsabili di questo insuccesso sono le élite politiche, così come le corti costituzionali e i media, che hanno spinto verso l’unificazione senza creare lo spirito giusto nei propri cittadini e senza chiedere loro il permesso. Per Habermas il dibattito europeo si riduce a una questione di strategie assolutamente disinteressata alle prospettive sovrannazionali.

Habermas è filosofo della società, uno dei più grandi viventi, e distingue due forme di Europa. La prima è l’Europa dell’idea, che corrisponde alla volontà di superare la limitatezza di vedute delle singole nazioni. La seconda è l’essenza empirica dell’Europa, e ha a che fare con la politica.

È una politica che si svolge “a porte chiuse”, lamenta il filosofo, lontana dai cittadini. Perché, in sostanza, le decisioni europee sono prese da organi separati dalla realtà tangibile dei singoli e mancano di credibilità. Ed è proprio qui che Habermas vede la mancanza di base del progetto europeo: nell’esecutivo di Bruxelles.

Come il “Patto per l’Europa”, stipulato a fine marzo, che ha proposto un controllo a livello europeo delle politiche fiscali dei singoli Paesi: l’entrata in vigore dell’accordo verrà approvata dai singoli Parlamenti, e non da un incontro europeo dei vari Governi. Per Habermas questo è un fallimento della democrazia. L’Unione europea assomiglia sempre più a un organo di amministrazione economica, più che a un promotore della democrazia.

Perché per Habermas è proprio l’Europa a due velocità che ha più bisogno di trovare la convergenza tra situazione sociale e sviluppo economico. L’identità nazionale deve svilupparsi nel sentimento sovrannazionale europeo, incoraggiato dalle politiche sociali. I partiti di estrema destra cercano di presentare il progetto europeo come la deriva delle particolarità nazionali e delle esigenze economiche nazionali: ai cittadini serve la base per difendersi da tale propaganda.

Perché per Habermas è proprio l’Europa a due velocità che ha più bisogno di trovare la convergenza tra situazione sociale e sviluppo economico. L’identità nazionale deve svilupparsi nel sentimento sovrannazionale europeo, incoraggiato dalle politiche sociali. I partiti di estrema destra cercano di presentare il progetto europeo come la deriva delle particolarità nazionali e delle esigenze economiche nazionali: ai cittadini serve la base per difendersi da tale propaganda.

I singoli Stati sono garanti delle diverse culture, ma i cittadini dell’Europa hanno bisogno di un’identità più ampia per sentirsi parte dell’Unione: e senza questo sentimento, purtroppo, è difficile trovare il coraggio per affrontare i rischi concreti di un tale processo. E la politica si riduce a unopportunismo che cerca di difendere un astratto interesse economico.

Potrebbe suonare tutto un po’ fuori dal mondo, ma è la prassi. Già nel 1962 Habermas accusava il discorso pubblico di “neo-feudalesimo”, di rinnovato asservimento ai sistemi capitalisti proprio in riferimento alla crescita della pressione della concorrenza economica e del potere dello Stato.

Sono serviti decenni per renderci conto della grave concretezza di quelle accuse. I filosofi appaiono sempre un po’ visionari, e di solito rimangono tali fino al giorno in cui le loro teorie appartengono al passato, perché solo allora diventano comprensibili al resto del mondo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Mario Braconi

di Mario Braconi

Nelle ultime settimane si è registrata una sequenza impressionante di operazioni di hackeraggio informatico aventi ad oggetto istituzioni ed importanti attori della finanza e dell’industria: tra le vittime illustri, Sony, City (un tempo la più grande banca del mondo), Google, il Fondo Monetario Internazionale, l’impresa di armamenti Lockheed-Martin, il Senato degli Stati Uniti d’America, la “rete” televisiva pubblica americana PBS (Public Broadcasting Service).

Benché non sia ancora possibile capire o conoscere l’entità dei danni provocati dall’incidente che ha coinvolto il FMI, è evidente che esso comporta almeno potenzialmente il rischio di diffusione pubblica di informazioni riservate sulle finanze di vari paesi, alcuni dei quali a rischio di collasso finanziario (Irlanda, Grecia, Portogallo) e soprattutto sulle manovre ipotizzate.

Un vero tesoro per un eventuale “cattivo” (persona o governo) intenzionato a movimentare un po’ i mercati finanziari globali. Il tutto in un momento in cui il Fondo è privo di guida a causa della imbarazzante vicenda sessuale in cui è incappato il suo ex capo Dominique Strauss-Kahn.

Molti dipendenti del FMI (come del resto anche quelli della Lockheed Martin, vittima a maggio di un altro attacco informatico, fallito) hanno in dotazione SecurID, un dispositivo individuale simile ad una minuscola calcolatrice, che alla pressione di un tasto, genera codici numerici sempre diversi e validi per pochi minuti, da usare come password di accesso a siti protetti. Sarà un caso, ma lo scorso marzo anche la RSA, la società che produce i SecurID, ha subito una sgradita visita da parte di qualche mascalzone digitale, che potrebbe aver messo le mani sugli algoritmi che governano il complesso sistema a doppia chiave utilizzato dai suoi clienti.

Secondo il sito Information Week gli hacker hanno violato la rete di RSA lo hanno in modo molto semplice, perfino banale, usando il cosiddetto spear-phishing (pesca con la fiocina). Il metodo si basa sull’invio massccio di messaggi di posta elettronica apparentemente inviati da colleghi, il cui scopo non è tanto rubare l’identità del destinatario, quanto piuttosto penetrare all’interno del sistema informatico aziendale. Nel caso specifico, si è trattato di un attacco in tre mosse.

Secondo il sito Information Week gli hacker hanno violato la rete di RSA lo hanno in modo molto semplice, perfino banale, usando il cosiddetto spear-phishing (pesca con la fiocina). Il metodo si basa sull’invio massccio di messaggi di posta elettronica apparentemente inviati da colleghi, il cui scopo non è tanto rubare l’identità del destinatario, quanto piuttosto penetrare all’interno del sistema informatico aziendale. Nel caso specifico, si è trattato di un attacco in tre mosse.

Uno: invio a due gruppi d’impiegati di un file Excel dal titolo accattivante: “2011 Recruitment Plan” (Piano delle assunzioni per il 2011). Due: intervento del pollo di turno, nel caso specifico un impiegato talmente curioso da ripescare e aprire il file infetto, dopo averlo recuperato dal cestino dello spam. A quel punto entra in gioco un programmino malefico che, sfruttando un bug di Adobe Flash scoperto quello stesso giorno (zero-day bug, in gergo), ha consentito agli hacker di prendere il controllo del computer infettato. Ora basta un keylogger (software che registra tutto quello che si digita sulla tastiera) e il gioco è fatto: sono state rubate così le password di accesso ai sistemi e ai documenti riservati. Tre: trasferimento massivo di dati, prima su un provider e poi sulle macchine degli hacker.

In breve, basta la combinazione di “ingegneria sociale” (l’esca del piano delle assunzioni) e sfruttamento tempestivo di un errore di programmazione per penetrare nella sancta sanctorum di uno dei più importanti fornitori di sicurezza informatica.

Questi attacchi sono simili a quelli denunciati da Google, che ad inizio giugno ha raccomandato agli utilizzatori di Gmail di prestare particolare attenzione a possibili episodi di phishing, aventi ad oggetto personalità politiche si spicco. Secondo la società di Mountain View, tali attività fraudolente sarebbero state generate da macchine collocate nella città di Jinan, in Cina. A Jinan si trova una scuola tecnica dell’esercito della Repubblica Popolare, rapidamente divenuta, grazie alle cronache giornalistiche, il motor immobilis di tutti gli attacchi informatici.

Effettivamente, secondo il giornalista e blogger Brian Krebbs, l’identificativo di una delle tre macchine da cui è partita l’offensiva alla RSA (prc.dynamiclink.ddns.us) ha un nome un po’ inquietante (le prime tre lettere potrebbero alludere a People’s Republic of China). In casi come questi, non è da escludere in effetti lo zampino della Cina, i cui esperti avrebbero potuto addirittura utilizzare la sigla come uno sberleffo: quasi a dire, sì, siamo stati noi, e allora?

Ma una parte almeno dei recenti attacchi sono stati messi a segno da un gruppo di hacker che si fa chiamare LulzSec (un acronimo che può essere tradotto “sicurezza da morire dalle risate”).

Ma una parte almeno dei recenti attacchi sono stati messi a segno da un gruppo di hacker che si fa chiamare LulzSec (un acronimo che può essere tradotto “sicurezza da morire dalle risate”).

Si tratta di geniali buontemponi il cui autentico obiettivo è mettere in luce le contraddizioni in cui si dibatte la società post-industriale: ad esempio, mettendo alla berlina le grandi aziende che costruiscono imperi da miliardi di dollari poggiando su piedi d’argilla, ovvero su architetture di sicurezza informatica fallate o comunque gravemente vulnerabili.

Tra i colpi portati a segno dal collettivo, la penetrazione nei sistemi di Sony, dai quali avrebbero rubato decine di migliaia di profili utente. Un reato? Forse sì. Un delitto? Sembra proprio di no, visto che i dati rubati non sono stati usati fraudolentemente; senza contare che l’incidente ha permesso di conoscere il modo quanto meno superficiale con cui la multinazionale giapponese gestiva i dati dei suoi milioni di clienti, criptando esclusivamente quelle relative alle carte di credito.

E che dire del furto e della pubblicazione di 25.000 nominativi di persone iscritte al sito pornografico Pron.com (compresi i 6 furboni che si erano registrati con account dell’esercito o altra istituzione pubblica), più quelli dei 55 amministratori? In quell’occasione, i discoli di LulzSec hanno reso noto ai loro fan una lista di utenti particolarmente scaltri che usavano come password al sito a luci rosse la loro e-mail, invitandoli ad approfittarne. Sembra proprio che LulzSec stia facendo un gran bene al mondo informatico, obbligando le grandi corporation come i semplici cittadini a prendere sul serio i gravi rischi che un comportamento superficiale può provocare al nostro portafoglio e in generale alla nostra salute digitale. E forse anche a quella psico-fisica.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Vincenzo Maddaloni

di Vincenzo Maddaloni

MOSCA. Chissà cosa direbbe Víctor Ivanovich Gorodash! La prima e ultima volta che l’incontrai (febbraio 1986) me ne disse tante e di così interessanti che l’intervista, considerata l’autorevolezza del personaggio fu ripresa non soltanto dai giornali italiani. Perché venticinque anni fa Víctor Ivanovich Gorodash era ancora il direttore dell’Istituto sovietico dell’ateismo scientifico dell’Accademia delle Scienze e in quell’intervista, per la prima volta, la massima autorità per “la dottrina dell’ateismo”, denunciava l’esistenza di un problema religioso nelle Russie dei soviet.

Certamente, a voler misurare le sue dimensioni esclusivamente politiche per il Cremlino si trattava, a quel tempo, di un problema minore. Sia perché la dirigenza sovietica lo considerava tale; sia perché l’altro possibile protagonista, il patriarcato di Mosca, faceva di tutto per non farlo crescere, a scanso di nuove recrudescenze della persecuzione; sia perché Michail Gorbaciov (da meno di un anno al potere) era impegnato a risolvere questioni di ben più consistente gravità immediata: il ritardo nello sviluppo ecnologico dell’apparato industriale, la persistenza di un focolaio di guerra pericoloso come l’Afghanistan, la complessa trattativa internazionale sul disarmo nucleare, la resistenza opposta da strati di popolazione e di burocrazia statale alla riforma del sistema economico e produttivo, il difficile equilibrio fra l’esigenza di una maggiore libertà di critica e di espressione da parte dell’opinione pubblica, della stampa, dell’intelligentsja in generale e il permanere di un rigido controllo del partito su ogni manifestazione della vita sovietica.

Venticinque anni dopo non é che lo scenario sia cambiato molto in fatto di libertà di opinione e di stampa, ma certamente non esistono più i presupposti che avevano costretto Gorodash ad ammettere che c’era «in Unione Sovietica un crescente interesse per la religione in quanto storia, cultura, politica. E c’è un interesse devozionale che si manifesta con la partecipazione alle funzioni, sicché oggi si può concludere che tra la popolazione c’è una crescita di religiosità. Perché? La rivoluzione tecnico-scientifica ha formulato delle promesse obbligando a scegliere tra materialismo e spiritualità. Ma se le promesse non si concretizzano, si creano degli stati di avvilimento che si traducono in pentimento per la scelta compiuta, e c’è come reazione immediata il ritorno alla sfera spirituale».

Tutto questo accadeva sebbene fosse cresciuto il livello d’istruzione del popolo sovietico e quindi ammetteva Gorodash, «é assurdo sostenere che le chiese le frequentino soltanto gli ignoranti e i rimbambiti. Al contrario è aumentato il numero dei credenti con il titolo di studio. Negarlo vorrebbe dire negare l’emancipazione, il naturale ricambio generazionale. Non si può fare dell’ironia sul fatto che le chiese sono frequentate dai giovani.

«Semmai - spiegava ancora Gorodash - sarebbe opportuno fare delle riflessioni. Marx sosteneva che l’abolizione della religione come felicità illusoria del popolo è necessaria per la sua felicità reale. Aveva fatto coincidere la fine della religione con lo sviluppo della società socialista; cioè la religione sarebbe andata scomparendo, man mano che si fosse affermata la concezione materialista legata al progresso scientifico. Quando questo avverrà, noi dell’Istituto non siamo in grado di stabilirlo: si tratta di un periodo storico di lunga durata. Nemmeno i positivisti dell’Ottocento seppero garantire previsioni al riguardo. Forse ci vorranno dieci anni, cinquant’anni, forse un secolo. Noi abbiamo fede».

Naturalmente, il Direttore dell’Istituto sovietico dell’ateismo scientifico non poteva prevedere che in poco più di un lustro (1992) il disfacimento della struttura di un potere creato dall’ideologia marxista, verificatosi pacificamente e quasi senza spargimento di sangue, avrebbe realizzato in tempi brevissimi quella laicizzazione della società dei credenti che Gorodash non era riuscito a realizzare nello Stato più ufficialmente e graniticamente e possentemente ateo di tutta la Terra.

Egli con grande onestà riconosceva che l’uomo nuovo sovietico non era ancora nato, come invece si aspettavano i rivoluzionari bolscevichi. Infatti, nel 1985 il nuovo segretario del Pcus Michail Gorbaciov aveva tra l’altro ereditato dal suo predecessore e maestro Jurij Andropov l’impegno della salvaguardia della moralità del popolo russo che, appunto, l’applicazione della dottrina marxista doveva garantire.

Nessun segretario del Pcus prima di lui si era soffermato tanto sugli aspetti morali e addirittura “spirituali“ della società socialista, lamentando che essa era rimasta troppo lontana dal livello desiderato. Ricordo, nelle città russe, le code che si formano dopo l’imbrunire davanti a negozi senza insegne: erano le rivendite di alcolici, che per ordine del nuovo segretario Gorbaciov non dovevano attirare più nessun passante con scritte invitanti al consumo di vodka, e dovevano essere aperte soltanto a una certa ora, quando la giornata lavorativa era finita.

Nessun segretario del Pcus prima di lui si era soffermato tanto sugli aspetti morali e addirittura “spirituali“ della società socialista, lamentando che essa era rimasta troppo lontana dal livello desiderato. Ricordo, nelle città russe, le code che si formano dopo l’imbrunire davanti a negozi senza insegne: erano le rivendite di alcolici, che per ordine del nuovo segretario Gorbaciov non dovevano attirare più nessun passante con scritte invitanti al consumo di vodka, e dovevano essere aperte soltanto a una certa ora, quando la giornata lavorativa era finita.

La moralità esteriore che la vita sovietica tentava di assumere nei primi tempi del governo Gorbaciov, a cominciare dai programmi televisivi, era degna di una società puritana. Sicché la tradizione religiosa del popolo diventava per molti versi una preziosa alleata della “riforma“ gorbacioviana.

Dopo tutto la Chiesa ortodossa russa è, insieme a quella cattolica, la più rigida conservatrice della morale famigliare cristiana, essendo essa contraria sia al divorzio sia all’aborto, per citare i primi due esempi. Così operando il socialismo scientifico che prometteva la società ideale, difendeva l’immagine della famiglia pur dilatandola nel collettivo poiché temeva che, con lo stemperarsi della tradizione sarebbe venuto meno il principio di autorità e quindi dello Stato sovietico medesimo.

Il timore, infatti, era che trasformando la famiglia in mero contratto civile, nella semplice conclusione di una storia sentimentale, essa avrebbe perso l’autorevole centralità di “chiesa domestica” che la tradizione culturale della storia delle Russie da sempre le assegnava. Sicché la dirigenza sovietica aveva da tempo compreso che il frantumarsi di una realtà come la famiglia, indispensabile allo sviluppo della società, al di là della sua connotazione fideistica, avrebbe seriamente compromesso il futuro del Paese.

Un pericolo che il direttore Gorodash aveva evidenziato senza esitazioni, quando mi spiegava che, «nella gente è cresciuta la coscienza storica perché mentre cerca di immaginarsi il futuro cerca di ricordarsi il passato. Se noi pensiamo al passato, alla nostra storia passata, non possiamo non pensare alla Chiesa e alla funzione svolta dalla Chiesa nel corso dei secoli.

Un pericolo che il direttore Gorodash aveva evidenziato senza esitazioni, quando mi spiegava che, «nella gente è cresciuta la coscienza storica perché mentre cerca di immaginarsi il futuro cerca di ricordarsi il passato. Se noi pensiamo al passato, alla nostra storia passata, non possiamo non pensare alla Chiesa e alla funzione svolta dalla Chiesa nel corso dei secoli.

Essa è stata l’espressione della grande patria russa. E difficile immaginare che avvenimenti si sono conclusi come si sono conclusi senza la presenza della Chiesa. Così è difficile immaginarsi il futuro senza la presenza della Chiesa. Tutto questo è rinascita religiosa o è presa di coscienza del ruolo della religione? La si chiami come si vuole, ma non si può negare il fenomeno».

Naturalmente Gorodash esternava in tutta tranquillità. Nelle fondamenta della cattedrale del Cristo Salvatore di Mosca http://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_Cristo_Salvatore fatta saltare in aria da Stalin c’era ancora la più grande piscina aperta del mondo fatta costruire da Nikita Krusciov. L’Istituto dell’Ateismo scientifico dell’Accademia delle Scienze che Gorodash, appena quarantottenne, dirigeva poteva ancora contare su tre “filiali” dislocate a Kiev, capitale dell’Ucraina; a Vilnius, capoluogo della cattolicissima Lituania; a Tashkent, sede del direttorato spirituale delle comunità islamiche dell’Unione Sovietica.

Sede centrale e filiali erano suddivise ciascuna in quattro sezioni: studio dell’ateismo scientifico e del fenomeno religioso nel mondo, la prima; studio dell’attività della Chiesa nella società socialista, la seconda;la terza sezione analizzava i problemi sociologici, mentre la quarta si occupava delle attività religiose fuori dell’Urss. L’Istituto curava inoltre la preparazione dei quadri con corsi a vari livelli diretti dai ventidue “collaboratori” i quali rappresentavano il collegio accademico.

Direttore, vicedirettore, docenti, collaboratori, formavano insomma “l’ordine” dei missionari dell’ateismo. A suggello dell’intensa attività c’erano i volumi della collana: “I problemi dell’ateismo scientifico” che, con scadenza annuale, l’Istituto proponeva come “summa” degli studi che si andavano via via elaborando. Mi soffermo su questi dettagli perché meglio di ogni altra cosa danno l’idea dell’assillo della difesa dei principi etici della società, che tormentava i custodi dell’ortodossia ateistica sicuramente molto di più dei monaci della Chiesa russa, se non altro perché il Partito chiedeva loro ogni anno il rendiconto sui risultati raggiunti.

Quando nell’agosto del Duemila - otto anni dopo l’implosione dell’Urss - è stata consacrata a Mosca la cattedrale di Cristo Salvatore, in Russia era già in uso da un pezzo quello che si usa definire lo spontaneismo ultraliberista che, facendo leva sull’immaginario, incoraggia la corsa al materiale con uno slogan di facile presa: più tecnica, più benessere. E’ un invito al quale è difficile sfuggire, sebbene esso non riesca a dare un senso alla vita e alla morte, poiché il valore della persona non può misurarsi soltanto sui riferimenti quantitativi come possono essere il denaro e il potere.

Quando nell’agosto del Duemila - otto anni dopo l’implosione dell’Urss - è stata consacrata a Mosca la cattedrale di Cristo Salvatore, in Russia era già in uso da un pezzo quello che si usa definire lo spontaneismo ultraliberista che, facendo leva sull’immaginario, incoraggia la corsa al materiale con uno slogan di facile presa: più tecnica, più benessere. E’ un invito al quale è difficile sfuggire, sebbene esso non riesca a dare un senso alla vita e alla morte, poiché il valore della persona non può misurarsi soltanto sui riferimenti quantitativi come possono essere il denaro e il potere.

Ma è la corsa al benessere che marca il passaggio dal mondo diviso in due blocchi al mondo dominato da una sola potenza, che da allora lotterà con ogni mezzo per imporre la sua legge all’intero pianeta. L’obiettivo è la realizzazione del villaggio globale, il quale reggendosi sul progresso economico, crea il consenso indispensabile all’evoluzione di un modello politico e sociale del quale gli Stati Uniti rimangono l’unico punto di riferimento.

Stando così le cose, gli abitanti del mondo diventano dei semplici consumatori, sottomessi di volta in volta ai sobbalzi dei mercati, i quali si reggono sulle contrattazioni e quindi sul denaro, a sua volta regolato da quella legge suprema che è la logica del profitto. Pertanto, nel villaggio globale c’è spazio soltanto per una società dove ogni individuo, dovendo inseguire il suo migliore interesse pecuniario, contribuisce in maniera determinante a destrutturare il legame sociale.

Culturalmente è, come si è detto, la prevaricazione dell’ “io” su qualsiasi proposta comunitaria di condivisione, di dialogo, tipica del cristianesimo, dello sciismo, della dottrina marxista inclusa. Se vogliamo dire le cose come stanno veramente e non ricorrere a retoriche ipocrisie, va tenuto a mente che il nuovo modello di capitalismo rilanciato sull’onda dello “scontro di civiltà” di Samuel Huntington, (http://www.vincenzomaddaloni.it/?p=670) che, facendo leva appunto sull’affermazione dell’“io”, propende per la negazione totale delle convinzioni religiose nonché delle dottrine politiche e delle correlate impostazioni etiche.

Culturalmente è, come si è detto, la prevaricazione dell’ “io” su qualsiasi proposta comunitaria di condivisione, di dialogo, tipica del cristianesimo, dello sciismo, della dottrina marxista inclusa. Se vogliamo dire le cose come stanno veramente e non ricorrere a retoriche ipocrisie, va tenuto a mente che il nuovo modello di capitalismo rilanciato sull’onda dello “scontro di civiltà” di Samuel Huntington, (http://www.vincenzomaddaloni.it/?p=670) che, facendo leva appunto sull’affermazione dell’“io”, propende per la negazione totale delle convinzioni religiose nonché delle dottrine politiche e delle correlate impostazioni etiche.

Esso si diffonde attraverso un uso esasperato degli strumenti mediatici impegnati a uniformare a livello globale i desideri e le pulsioni riducendoli a meri scambi d’interesse. In questo scenario dove uno dei messaggi più diffusi è quello che sottolinea l’inutilità di fare affidamento sull’esperienza del passato e l’incapacità di poter prevedere le linee guida del futuro, il principio stesso di autorità (intesa come stima, autorevolezza derivante da superiorità morale, intellettuale, da competenza, dalla tradizione) si deteriora.

Invece si rafforza il principio della “contrattualità”, poiché la logica del profitto genera una società puramente commerciale dove, come ha già affermato Pierre Leroux, «gli uomini non associati non sono soltanto estranei tra loro, ma necessariamente rivali e nemici».

Sicché quella società laicista sognata per quasi un secolo dal Cremlino, è stata realizzata in pochi lustri dal modello americano del “villaggio globale”. La formula è semplice: si creano di continuo nuovi bisogni; si moltiplicano gli stimoli di distrazione e di divertimento; si propaganda l’idea che non esista felicità se non nel consumo; s’inventano proposte commerciali sempre più coinvolgenti.

E’ il trionfo di una cultura impostata sulla dittatura dell’economia, sul feticismo del mercato e sul primato dei valori mercantili. Che tiene in scarso conto l’etica, che ha abolito le distanze e il tempo, ma dove la logica del profitto destrutturando il legame sociale, crea stress mentali che si preferisce non analizzare. Sicuramente in Russia è una delle ragioni del perdurare di una crisi demografica drammatica che ha visto la popolazione del Paese scendere dai 149 milioni del 1991 ai 142 odierni, con previsioni per il 2025 di soli 125 milioni.

E’ il trionfo di una cultura impostata sulla dittatura dell’economia, sul feticismo del mercato e sul primato dei valori mercantili. Che tiene in scarso conto l’etica, che ha abolito le distanze e il tempo, ma dove la logica del profitto destrutturando il legame sociale, crea stress mentali che si preferisce non analizzare. Sicuramente in Russia è una delle ragioni del perdurare di una crisi demografica drammatica che ha visto la popolazione del Paese scendere dai 149 milioni del 1991 ai 142 odierni, con previsioni per il 2025 di soli 125 milioni.

I comunisti atei non l’avevano mai potuto immaginare che si sarebbe giunti a tanto. Perché a ben vedere “l’ordine” dei missionari dell’ateismo diretto da Víctor Ivanovic Gorodash e del quale facevano parte oltre al direttore, il vicedirettore, i docenti, i collaboratori e gli aspiranti collaboratori, si muoveva entro i parametri dei valori etici della cultura millenaria del Paese. Il suo compito era di individuare in ogni manifestazione di fede la “ragione” scientifica che poteva averla provocata, e di trovare poi le argomentazioni da trasformare in convinzioni laiche.

Ma quel materialismo non rinnegava i valori culturali russi, semmai li mediava decorticandoli di ogni forma di trascendenza http://it.wikipedia.org/wiki/Trascendenza, ma sempre tutelandoli, con la stessa caparbietà che era propria dei monaci ortodossi, quasi con il medesimo misticismo che Gobetti colse e poi analizzò nel Paradosso dello spirito russo http://www.leninismo.it/gobetti.html. Del resto, di misticismo erano pervasi ancor prima dei bolscevichi gli anarchici Dostoevskiani che sognavano di far saltare gli zar. http://www.liberospirito.org/Testi/Anarchismo%20religioso/anarchici%20mistici.pdf.

Insomma, da sempre di misticismo è connotata la nazione. Naturalmente su quest’aspetto non si soffermò il santo pontefice quando stilò (19 marzo 1937; XVI dell’éra fascista ) l’enciclica sul comunismo ateo http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19370319_divini-redemptoris_it.html invitando a premunirsi contro le sue insidie e consolidando così l’immagine dei comunisti-mangia-bambini. Che ancora qualcuno di tanto in tanto s’affanna a rinfrescare.