- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Vincenzo Maddaloni

di Vincenzo Maddaloni

Il grande romanzo della vita di Fëdor Dostoevskij si concluse cento e trenta anni fa, alle otto e trentotto del 28 gennaio 1881, in un modesto appartamento a San Pietroburgo. Tre giorni dopo, l0 scrittore fu sepolto nel cimitero del convento di Aleksandr Nevskij. Le esequie furono solenni. La gente era tanto rispettosa e commossa che in chiesa, durante la cerimonia funebre, nessuno fumò. Ricordava la moglie, Anna Grigorevna: «La mattina, quando la servitù fece la pulizia della chiesa, non trovò neanche una punta di sigaretta: cosa che meravigliò i monaci, perché di s0lit0, durante i servizi piuttosto lunghi, la gente negli angoli fumava».

Morì a sessant’anni lasciando una produzione vastissima: «Egli rappresenta», scrisse nel 1920 Nikolai Berdjajev, «una manifestazione mirabile della culture russa: ne é il culmine». Non è un giudizio definitivo, non si è ancora finito di discutere. Mai scrittore fu cosi attentamente scrutato, analizzato, interpretato. La popolarità di Dostoevskij fu sempre grande tra ogni strato di lettori in Russia e, a partire dai primi del Novecento, diventò non meno grande in ogni parte del mondo.

Infatti, particolarmente viva fu la presenza di Dostoevskij nella cultura russa ed europea del primo Novecento, quando le ricerche filosofiche e religiose, le nuove tendenze nel campo letterario e la stessa crisi di valori vissuta dalla intera società, rendevano l’opera di questo scrittore unica per la sorprendente energia con cui il mondo del Ventesimo secolo era stato da esso profeticamente analizzato.

Dopo la rivoluzione russa del Diciassette, la presenza di Dostoevskij si accentua nella vita letteraria e in genere intellettuale dell’Occidente, come si vede dai saggi che all’autore de ”I fratelli Karamazov” dedicarono scrittori come André Gide, Thomas Mann e David Herbert Lawrence, per non parlare dell’influss0 esercitato su infiniti altri.

E adesso? Adesso, dopo cento e trenta anni rimane attuale la domanda di sempre. Dostoevskij da che parte sta? E’ buono o cattivo, saggio o folle, ateo o cristiano? L’ex ergastolano, l‘ex giocatore, l’ex ufficiale dello Zar, l’ex rivoluzionario ha ancora qualcosa da dire alle generazioni del Ventunesimo secolo? Secondo alcuni critici rimangano di grande attualità le opere come “I dèmoni” o certi passi de “I fratelli Karamazov” che sembrano prefigurare spaventosi fenomeni sociali e contemporanei, come sono il terrorismo di regime o quello dell’anarchia rivoluzionaria. Secondo altri, l’attualità di Dostoevskij consiste soprattutto nel fatto che l’uomo di oggi vede nelle sue opere riflesso il proprio dramma personale, che è poi quello della scelta tra la realtà e il sogno, tra il bene e il male, tra Satana e il Credo; una scelta resa straziante dalla debolezza dell’uomo, dalle malattie delle spirito, dalle polivalenze della verità.

Infatti, Dostoevskij é stato un narratore del tutto particolare, un narratore-filosofo, si potrebbe dire, e i suoi romanzi, che costituiscono un’avvincente lettura per un pubblico di ogni livello, hanno una ricchezza intellettuale che li pone tra le opere più intense e originali del pensiero moderno e come tali sono state studiate. Nei romanzi di Dostoevskij vive in tutta la sua drammatica forza quella crisi dell’umanità europea che è stata testimoniata, ad esempio, nel pensiero di Nietzsche.

Dostoevskij raffigura le forme molteplici del nichilismo del nostro tempo, ne indaga le ragioni storiche e colloca le sue vicende in un ampio orizzonte metafisico, senza togliere per questo concretezza ai destini dei suoi personaggi. Il problema del cristianesimo e del socialismo, della tradizione e della rivoluzione, della Russia e dell’Europa trovano nell’opera dostoevskiana una illuminazione problematica e drammatica senza pari. Per questo Dostoevskij é forse il più attuale degli scrittori russi ed europei dell’Ottocento e anche del Novecento, ed é destinato a restare tale anche in questo secolo.

Dostoevskij è stato definito il cronista critico, analitico del tumulto spirituale della Russia prerivoluzionaria, quasi il profeta della rivoluzione russa di cui aveva preannunciato tanti aspetti. E tuttavia per quasi mezzo secolo è stato messo in disparte. Molti dei suoi libri, non più dati in ristampa, erano divenuti inaccessibili per il lettore sovietico. Negli Anni Trenta, nell’Urss non soltanto non vengono più pubblicati studi di rilievo su questo scrittore, ma le sue stesse opere vengono stampate raramente, e alcune, come “I dèmoni”, sono apertamente proibite dalla censura politica.

Dostoevskij è stato definito il cronista critico, analitico del tumulto spirituale della Russia prerivoluzionaria, quasi il profeta della rivoluzione russa di cui aveva preannunciato tanti aspetti. E tuttavia per quasi mezzo secolo è stato messo in disparte. Molti dei suoi libri, non più dati in ristampa, erano divenuti inaccessibili per il lettore sovietico. Negli Anni Trenta, nell’Urss non soltanto non vengono più pubblicati studi di rilievo su questo scrittore, ma le sue stesse opere vengono stampate raramente, e alcune, come “I dèmoni”, sono apertamente proibite dalla censura politica.

Tuttavia non si può dire che Dostoevskij abbia avuto allora la sua sorte peggiore: a una vera e propria campagna di falsificazione l’opera dostoevkiana sarà, infatti, sottoposta nell’ultimo periodo dello stalinismo, dopo la Seconda guerra mondiale, quando la vita culturale sovietica sarà dominata dallo zhdanovismo. Dopo la morte di Stalin si assistette a una crescita d’interesse per Dostoevskij da parte delle case editrici sovietiche e dei critici e storici letterari, segno della grande attualità di questo scrittore.

Ma, nonostante questo indubbio miglioramento della situazione, (persino ai tempi di Gorbacev quand’ero corrispondente a Mosca), Dostoevskij nell’Urss non poté espandersi in tutta la sua forza problematica, poiché l’intera vita culturale di quel Paese era limitata e svigorita dal controllo della censura politica e ideologica.

Questo accadde sebbene Dostoevskij sia uno slavofilo del tutto particolare e la sua filosofia del suolo, come si chiamava la sua particolare concezione dello spirito nazionale russo, costituisca un’originale diramazione dello slavofilismo. Si aggiunga che Dostoevskij, nei vent’anni di attività intellettuale che stanno tra il suo ritorno dalla deportazione e la sua morte, non si mantenne su rigide e statiche posizioni dogmatiche, ma, pur nella fedeltà a certe tendenze di fondo, sviluppò le sue idee al contatto con la realtà. Si tenga presente, infine, che in quel periodo lo slavofilismo vero e proprio aveva compiuto il suo ciclo e l’ambiente politico e intellettuale russo, caratterizzato dalle riforme governative e dalla sovversione rivoluzionaria, era mutato profondamente rispetto a quello in cui, qualche decennio prima, si era formato ed era fiorito lo slavofilismo, e mutato era anche il mondo europeo.

Ricordo tutto questo perché non si deve chiudere il pensiero di Dostoevskij in rigidi schemi ideologici, ma si deve vederlo piuttosto come impegnato in una incessante ricerca. Solo così si possono capire gli aspetti deboli e caduchi del suo pensiero politico, come certe manifestazioni del suo nazionalismo, ad esempio, ma soprattutto si può cogliere anche il nucleo vivo e valido del suo pensiero, liberandolo dalle scorie in cui è avvolto. In questo modo non solo il Dostoevskij romanziere potenzia la sua già indubbia forza poetica e intellettiva, ma anche la sua riflessione contenuta nelle opere pubblicistiche presenta vari aspetti di validità e di modernità. Tant’è che ancor oggi rimane a pieno titolo, e non è un’esagerazione, il profeta delle nostre paure.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Mario Braconi

di Mario Braconi

Secondo Jessie Schell, designer di videogiochi e ricercatore presso l’Entertainment Technology Center, dell’Università Carnegie Mellon della Pennsylvania, la parola del momento è decisamente una sola: “gamification” (potremmo tradurre con “giochificazione”). Alla base di questa bislacca nuova teoria, che sembra eccitare tanto esperti di marketing quanto psicologi e sociologi, l’assunto secondo cui “qualsiasi cosa siamo in grado di percepire può diventare un gioco”.

E oggi la gamma di dati che possiamo conoscere e trasmettere in tempo reale ad altri eventualmente interessati è davvero notevole, grazie all’ampia disponibilità di dispositivi elettronici a basso costo: accelerometri (la “mente” che anima gli airbag, la Wii e l’iPhone), videocamere, localizzatori satellitari, RFID (etichette con trasponder a radiofrequenza).

L’eccitatissimo Schell, sulla rivista britannica The New Scientist, si è prodotto nel seguente esempio: una tazza di caffè di cartone, dotata di RFID, un secondo prima di finire nell’apposito cestino per il riciclaggio, fa a tempo a trasmettere informazioni al nostro smartphone, consentendoci di caricare punti sulla nostra tessera fedeltà, mentre aggiorna il punteggio di un gioco online in cui vince chi smaltisce nel modo corretto la massa maggiore di materiale di scarto.

La gamification prossima ventura, lungi dall’essere una vera novità, è solo la declinazione paradossale e compulsiva di una tendenza psicologica ben radicata nell’uomo moderno: quella che lo spinge a raccogliere e collezionare (dai francobolli ai punti fedeltà del supermercato o dell’operatore telefonico). Il resto lo fanno le potenzialità virtualmente illimitate dei nostri giochini elettronici: ad esempio, chi frequenta un certo bar può guadagnarsi, via smartphone, un “gettone” virtuale di presenza per ogni volta che vi si reca: se sarà riuscito ad ottenerne abbastanza, grazie al suo luccicante medagliere, potrà accreditarsi presso i nuovi frequentatori che non lo hanno mai visto né conosciuto come un habitué cui chiedere informazioni e consigli.

Per la verità, la tendenza al gioco è ancora più antica e profonda, come conferma la biologia evoluzionista: anche nel mondo animale, il gioco viene infatti impiegato come “palestra” per sviluppare capacità utili in altri contesti (cacciare, lottare, procurarsi cibo, stringere relazioni sociali con altri membri del branco eccetera). Il gioco stimola la produzione di dopamina, un neurotrasmettitore coinvolto in attività piacevoli quali mangiare ed accoppiarsi; non c’è dunque da stupirsi che la adulti perdano tanto tempo davanti alla Wii che hanno comprato per i loro figli... Da un punto di vista delle funzionalità del cervello, le attività ludiche attivano una sezione subcorticale, lo striato, legato al sistema delle ricompense. La cosa più interessante è che, per quel componente del cervello, una somma in denaro vale quanto una gratificazione non monetaria, quale ad esempio il riconoscimento sociale.

Per questa ragione, i giochi migliori sono quelli che riescono a motivare chi vi si applica soddisfacendo la triade dei desideri primari messa a punto dagli psicologi Edward Deci e Richard Ryan, dell’Università di Rochester (New York): “Autonomia, competenza e relazione (ovvero bisogno di connessione sociale ed intimità)”. Se il gioco è kosher, ci sono alte probabilità che il giocatore vi resterà fedele. La fantasia è il solo limite ai giochi virtuali disegnati per controllare e dirigere la condotta nella vita reale. Si va da Chore Wars, nel quale si “fa carriera” nel mondo virtuale man mano che si guadagnano punti lavando i piatti o pulendo l’appartemento condiviso con altri compagni (reali, ma anche virtuali) a Epicwin, un gioco di ruolo il cui obiettivo è mantenere organizzata e funzionale l’agenda del giocatore: se ci si sarà ricordati di fare il regalo di compleanno alla vecchia zia, si potrà ottenere una “promozione” nel mondo elettronico.

Per questa ragione, i giochi migliori sono quelli che riescono a motivare chi vi si applica soddisfacendo la triade dei desideri primari messa a punto dagli psicologi Edward Deci e Richard Ryan, dell’Università di Rochester (New York): “Autonomia, competenza e relazione (ovvero bisogno di connessione sociale ed intimità)”. Se il gioco è kosher, ci sono alte probabilità che il giocatore vi resterà fedele. La fantasia è il solo limite ai giochi virtuali disegnati per controllare e dirigere la condotta nella vita reale. Si va da Chore Wars, nel quale si “fa carriera” nel mondo virtuale man mano che si guadagnano punti lavando i piatti o pulendo l’appartemento condiviso con altri compagni (reali, ma anche virtuali) a Epicwin, un gioco di ruolo il cui obiettivo è mantenere organizzata e funzionale l’agenda del giocatore: se ci si sarà ricordati di fare il regalo di compleanno alla vecchia zia, si potrà ottenere una “promozione” nel mondo elettronico.

Non mancano, infine, forme di intrattenimento ludico finalizzate a mantenerci puliti ed in buona salute: si pensi al dispositivo messo a punto alla Yu-Chen Chang of National Taiwan University di Taipei - uno speciale spazzolino da denti dotato di sensori abbinato ad un display, che ha quadruplicato il tempo investito dai bambini-cavia a lavarsi i denti, aumentando del 100% la pulizia complessiva delle loro bocche; o il Gamewalk, che “sblocca” personaggi del Pokemon ai soli bambini “responsabili” che potranno provare (dati alla mano) di aver fatto almeno un po’ di attività fisica.

Alcuni esperimenti dimostrano che l’appeal di una remunerazione certa tende a perdere smalto nel tempo, rendendo questi giochi poco attraenti ed efficaci nel lungo periodo; ma questo, ovviamente, non è il solo problema: una gamification spinta configura un futuro da incubo, funestato da manipolazioni sempre più sofisticate e da un livello di controllo talmente onnipresente ed ineludibile da far sembrare Disneyland il mondo dipinto da Orwell in 1984. E non è tutto: perché c’è qualcuno che, forse sfruttando impropriamente i “bug” del nostro striato, sta cominciando a far passare il concetto che è giusto remunerare con divise virtuali il lavoro vero.

Ad esempio Crowdflower (una società di crowdsourcing, ovvero organizzazione di team temporanei di lavoratori via internet per svolgere “le attività che i computer non svolgono molto bene, come descrivere esattamente che cosa mostra una fotografia”) che in certi casi paga i suoi associati con “buoni” per giocare a Farmville (un gioco sviluppato per Facebook). Forse è poco più un giochino, appunto, ma ad occhio e croce sembra un precedente preoccupante…

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Mario Braconi

di Mario Braconi

La convergenza tecnologica tra immense capacità di calcolo e di archiviazione dati, disponibilità di fotocamere e videocamere ad alta definizione a basso costo e software sempre più raffinati, potrebbe rivoluzionare la nostra vita. Per dirla con Hartmut Neven, informatico e “mente strategica” di Google, citato da Steve Lohrn nel suo pezzo sul NYT del primo gennaio, “senza dubbio le macchine sono in grado di osservarci e capirci meglio; quali siano le conseguenze di ciò è difficile a dirsi, ora”.

Chiunque s’interessi di tecnologia, anche da semplice utente, se ne è accorto: sono diversi i servizi che implicano una qualche capacità della macchina che ci sta davanti di “guardarci” e di “interpretare” il nostro comportamento naturale. I principali servizi di archiviazione foto online (Picasa di Google, Windows Live Photo Gallery di Microsoft, Flickr di Yahoo! e iPhoto di Apple) sono tutti dotati di software in grado di riconoscere i volti (face-recognition).

Lo scorso novembre la Microsoft ha lanciato in tutto il mondo Kinect (evoluzione commerciale del “progetto Natal”), un aggeggio che, collegato alla consolle di gioco della casa di Richmond, consente di interagire con la XBOX senza bisogno di controller: il dispositivo, infatti, è in grado di “registrare” la sagoma della persona che gli si trova davanti e di intercettare ed interpretare i suoi movimenti e i suoi comandi vocali.

Gli ottimisti ad ogni costo potranno anche credere che i giganti informatici si preoccupino esclusivamente di rendere più interessanti le interazioni uomo-macchina, aiutandoci - che so - a trovare nell’hard-disk tutte le foto in cui compare la cara zia Giuseppina, o evitandoci il fastidio del controller. Ma è evidente che queste applicazioni sono il sottoprodotto di una tecnologia studiata per riconoscere, seguire, ed eventualmente colpire (e non virtualmente) un “nemico”: ovvero una tecnologia militare (forse non è un caso se il partner che ha sviluppato la telecamera “a zona” montata da Kinect sia una società israeliana).

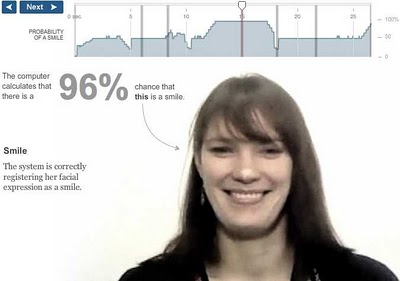

Le applicazioni già possibili con le nuove tecnologie di “analisi facciale” sembrano trasferite di sana pianta da un film di fantascienza: grazie ad una speciale telecamera, un dispositivo messo a punto al Media Lab del MIT di Boston, ad esempio, è in grado di inferire il numero delle pulsazioni della persona osservata, come risulta da una ricerca pubblicata lo scorso maggio da Poh, McDuff e Rosalind W. Picard. Questo perché, grazie a un apposito applicativo, la macchina “vede” il colore della pelle come una combinazione di rosso, blu e verde, ed è in grado di percepire variazioni di colore prodotte dalla contrazione dei vasi sanguigni non percepibili dall’occhio umano.

La professoressa Picard, assieme alla collega Rana el-Kalioubyha, hanno fondato Affectiva, una società che intende sfruttare la tecnologia di riconoscimento facciale a fini commerciali, mettendola a disposizione di esperti di marketing, negozianti e major cinematografiche. Secondo John Ross, capo di Shopper Science, le “facial-analysis” sono molto più efficaci di quanto potranno mai essere analisi di mercato o focus group, perché forniscono la mappatura in tempo reale delle emozioni che conducono all’acquisto, evitando anche quel pizzico di ipocrisia tipica degli intervistati, i quali spesso si sforzano di essere gentili, ammorbidendo i propri giudizi. Non a caso, i servizi della Affectiva sono già utilizzati da un sito di vendite e da uno per cuori solitari, che lo impiegano per studiare quali siano le parole chiave che emozionano di più i loro clienti o visitatori.

La professoressa Picard, assieme alla collega Rana el-Kalioubyha, hanno fondato Affectiva, una società che intende sfruttare la tecnologia di riconoscimento facciale a fini commerciali, mettendola a disposizione di esperti di marketing, negozianti e major cinematografiche. Secondo John Ross, capo di Shopper Science, le “facial-analysis” sono molto più efficaci di quanto potranno mai essere analisi di mercato o focus group, perché forniscono la mappatura in tempo reale delle emozioni che conducono all’acquisto, evitando anche quel pizzico di ipocrisia tipica degli intervistati, i quali spesso si sforzano di essere gentili, ammorbidendo i propri giudizi. Non a caso, i servizi della Affectiva sono già utilizzati da un sito di vendite e da uno per cuori solitari, che lo impiegano per studiare quali siano le parole chiave che emozionano di più i loro clienti o visitatori.

La domanda è ineludibile: questa tecnologia è socialmente benefica? Come ogni volta che si discute di progresso tecnologico, si deve concludere che una risposta univoca non c’è. Non esistono, infatti, tecnologie intrinsecamente “buone” o “malvagie”: solo applicazioni sane o perverse. Prima di stracciarsi le vesti e preconizzare l’ennesima distopia, sarà opportuno ricordare che la sorveglianza informatica avanzata può essere utilizzata per prevenire le risse in un carcere o per ricordare a medici ed infermieri di lavarsi regolarmente le mani dopo aver visitato i pazienti in terapia intensiva, scongiurando la comparsa di infezioni post-operatorie. O che la tecnologia di analisi facciale, la pietra filosofale di tutti i mercanti, è stata spesso impiegata anche per aiutare le persone autistiche a comprendere le espressioni facciali degli altri, per loro spesso difficilmente interpretabili.

E’ doveroso, comunque, essere realisti ed ammettere che un impiego massiccio di tecnologie come quelle descritte potrebbe facilmente trasformare le nostre vite in un incubo dominato dal controllo e dall’ingegneria sociale (a lezione o in ufficio sei abbastanza concentrato?, le foto di gattini ti fanno più tenerezza di quanto dovrebbero?, la muscolosa guardia giurata ti emoziona più della piacente commessa?, eccetera...). La tecnologia deve progredire e sono inevitabili effetti collaterali anche molto sgradevoli: ma la vita digitale è ormai così interconnessa a quella reale che la posta a rischio, qui, è immensa.

E’ accettabile una vita sempre sotto l’occhio vigile delle macchine e di chi le controlla? Come modifica il suo comportamento un essere umano che sa di essere perennemente sotto scrutinio? Ci possono essere elementi positivi - la riduzione della criminalità? - ma che cosa accade ad una società che improvvisamente diventi, come sintetizza Lohrn, “meno spontanea, meno creativa, meno innovativa”?

I tecnocrati, in effetti, hanno in mano un potere enorme e speriamo che le loro scelte siano sempre illuminate come quella di Google, che ha deciso di non dotare Goggles dell’applicativo di riconoscimento facciale. Infatti, poiché il nuovo servizio della società di Mountain View consente di lanciare una ricerca non più sulla base di una query verbale ma di una immagine presa da uno smartphone, e poiché è sempre possibile che una persona possa essere fotografata senza il suo consenso, con il riconoscimento facciale, Goggles avrebbe potuto diventare facilmente l’applicativo ideale per gli stalker. Con la scelta di Google questo pare scongiurato. Almeno per ora.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Carlo Benedetti

di Carlo Benedetti

MOSCA. Mi arrivano, qui, nella Russia fredda e lontana dal Bel Danubio blu, le notizie sulle condizioni di salute di quella grande, bella ed affascinante Zsazsa, l’ungherese che ha fatto e fa sognare intere generazioni di spettatori e che è stata, appunto, il simbolo di una Ungheria tutta cabaret e passeggiate sul Lungodanubio. Capitale di una mitteleuropa fatta di belle donne, di cabaret alla Kalman, di violini tzigani e di feste al Gellert o al Moulin Rouge. Una Ungheria, questa, passata praticamente indenne dalle sale dell’Astoria dei tempi di Horthy alla Vaci utca dell’era di Kadar.

Ed ecco che di lei - Sari Gabor nata nel 1917 a Budapest e poi nota come attrice cabarettista col nome d’arte Zsazsa - si torna a parlare soprattutto qui all’Est, perchè le cronache rivelano che ora è gravemente malata e menomata. Rischia, infatti, l’amputazione di una gamba che è a rischio di cancrena. Zsazsa è caduta, procurandosi una frattura all’anca e le conseguenze sono, come si vede, tragiche.

Tutti ora la ricordano come una icona sexy degli anni Cinquanta. Io - sempre colpito dalla sua bellezza - la ricordo alla fine degli anni ’60 quando ero a Budapest come corrispondente dell’Unità. A quei tempi il governo magiaro prestava grande attenzione nei confronti di tutti coloro che, una volta abbandonata l’Ungheria del potere socialista instauratosi dopo la guerra, rientravano in patria, almeno per una visita. E per la dirigenza kadariana tutto serviva per dimostrare la bontà democratica del Paese. Così avvenne per Zsazsa che gli spettatori avevano ammirata in film con Orson Welles e John Houston.

Si sparse la voce che anche lei era arrivata per un pellegrinaggio nella sua città natale. Un ritorno alla grande e il cronista - sempre memore del fascino procace della bionda bellissima vista però solo nelle finzioni cinematografiche - si precipitò ad incontrarla. Il suo manager fissò l’appuntamento nella hall dell’albergo Gellert, oltre il ponte delle Catene e alle falde della collina di Buda. Ma l’incontro - previsto tra statue in marmo e colonne ornate da allegorie floreali - fallì. E anche in modo clamoroso.

Perché poco prima di entrare nella hall la bella Zsazsa si era scatenata in una delle sue crisi isteriche. Colpita da qualcosa che non si aspettava aveva dato fuoco ai tendaggi dell’albergo. E così ad incontrarla erano stati poliziotti e vigili del fuoco. E il povero cronista, già ampiamente gasato avendo annunciato al giornale una “esclusiva” non legata alla politica, si trovò solo ad assistere alle operazioni di spegnimento mentre l’affascinante attrice rientrava - accennando a un timido gesto di saluto - nella sua suite.

Perché poco prima di entrare nella hall la bella Zsazsa si era scatenata in una delle sue crisi isteriche. Colpita da qualcosa che non si aspettava aveva dato fuoco ai tendaggi dell’albergo. E così ad incontrarla erano stati poliziotti e vigili del fuoco. E il povero cronista, già ampiamente gasato avendo annunciato al giornale una “esclusiva” non legata alla politica, si trovò solo ad assistere alle operazioni di spegnimento mentre l’affascinante attrice rientrava - accennando a un timido gesto di saluto - nella sua suite.

Quel giorno mi torna in mente ora, a Mosca, mentre la stampa del gossip (che nella Russia postsovietica domina) ricorda che Zsazsa convolò a nozze ben nove volte e che il suo primo successo - tra i suoi 60 film - fu “Moulin Rouge” del 1952. Solo ora la bionda ungherese trova posto nella televisione russa. Ma la sua bellezza di un tempo resta impressa nella pellicola. E nei ricordi domina la sua frase simbolo: “Com’è atroce il mio destino! Le altre donne trovano felicità e amore, io nient’altro che delusioni…”.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Chi credeva che internet fosse uno strumento invincibile per la diffusione della democrazia si è dovuto ricredere. Il regime cinese ha sfidato il motore di ricerca più importante del mondo e ha vinto. Almeno per ora, ha sconfitto il web. È quanto emerge da un cablogramma inviato dall'ambasciata Usa di Pechino il 18 maggio del 2009 e reso pubblico nei giorni scorsi da Wikileaks tramite New York Times, El Pais e The Guardian. "Google Cina paga per aver resistito alla censura", questo il titolo del documento.

Nel dicembre 2009 i server americani di Google sono stati colpiti da un violento attacco informatico del tipo DoS (Denial of Service, che consiste nel portare il funzionamento del sito al limite delle prestazioni, fino ad impedirgli di erogare il servizio). Che ci fosse Pechino dietro all'offensiva era cosa nota. Mancavano le prove, ma sospettare del gigante asiatico era più che ovvio. Come spesso accaduto fino ad ora, Wikileaks non ha rivelato verità imperscrutabili, ma ha dato sostanza alle accuse, forma ai particolari della storia.

Secondo quanto riportato dal cablogramma, un contatto cinese informò l'ambasciata americana dell'attacco, descrivendolo come un'azione combinata fra hacker governativi e pirati freelance arruolati da Pechino. La stessa fonte ha rivelato che a coordinare l'attacco è stato Li Changchun, alto funzionario del Politburo (organo esecutivo del Partito Comunista) e responsabile del ministero della Propaganda. Pare che Li abbia deciso di prendere provvedimenti dopo aver compiuto un'azione banalissima. Ha cercato il proprio nome su Google.

Chiunque abbia accesso a internet ha provato a farlo almeno una volta, ma l'alto funzionario cinese è un uomo davvero suscettibile. Non ha potuto sopportare l'idea che "articoli altamente critici su di lui" fossero accessibili a chiunque. Accanto a Li, nella vicenda ha svolto un ruolo di primo piano anche Zou Yongkang, ugualmente membro del Politburo e fra i massimi responsabili della sicurezza del Paese. Non è chiaro in che modo siano coinvolti Hu Jintao e Wen Jiabao, rispettivamente presidente e premier della Cina. Può darsi che l'ordine di dare il via all'attacco sia arrivato da uno di loro, ma su questo punto neanche la fonte più audace ha avuto il coraggio di sbilanciarsi. Il resto è storia: nella Terra del Dragone, la scorsa primavera Google ha chiuso i battenti.

I dissapori fra Pechino e la compagnia di Mountain View sono iniziati diversi anni fa, ma l'escalation decisiva è iniziata nel 2009, quando Google Cina ha disobbedito agli ordini del governo di Pechino, rifiutandosi di oscurare i siti pornografici e di rimuovere dalla home page locale, google.cn, il link diretto a google.com. Naturalmente, il regime prevedeva anche che il motore di ricerca rimuovesse tutto il materiale considerato "scomodo". (Due esempi classici di "scomodità" sono il Dalai Lama e la rivolta di piazza Tienanmen). A tutte le aziende cinesi di telecomunicazione, inoltre, è stato proibito di lavorare con Google.

I dissapori fra Pechino e la compagnia di Mountain View sono iniziati diversi anni fa, ma l'escalation decisiva è iniziata nel 2009, quando Google Cina ha disobbedito agli ordini del governo di Pechino, rifiutandosi di oscurare i siti pornografici e di rimuovere dalla home page locale, google.cn, il link diretto a google.com. Naturalmente, il regime prevedeva anche che il motore di ricerca rimuovesse tutto il materiale considerato "scomodo". (Due esempi classici di "scomodità" sono il Dalai Lama e la rivolta di piazza Tienanmen). A tutte le aziende cinesi di telecomunicazione, inoltre, è stato proibito di lavorare con Google.

Non solo. Nel mirino del Partito c'era anche Google Earth, il programma gratuito che distribuisce rappresentazioni virtuali della Terra ricavate da immagini satellitari. Al governo cinese è sembrato che il software restituisse in maniera troppo nitida le sue strutture governative e militari, potenziali bersagli di attacchi terroristici. Almeno, questa era la scusa ufficiale.

Fatto sta che nel 2006 è partita una comunicazione da Pechino a Washington in cui si chiedeva di ridurre la definizione delle immagini o di prepararsi a subire "gravi conseguenze" nel caso in cui i terroristi avessero tratto vantaggio dal servizio. Imbarazzato, il funzionario americano incaricato di passare la richiesta non ha garantito nulla ai suoi colleghi cinesi, "essendo Google un'impresa privata".

La guerra informatica scatenata dagli hacker di Pechino è andata ben oltre il caso Google, assumendo le dimensioni di un vero e proprio conflitto mondiale del cyberspazio. Dal 2002, attacchi di pirateria sono stati lanciati anche contro i computer di agenzie governative, diplomatici, politici, militari, di gigantesche aziende statunitensi come Yahoo, Symantec, Dow Chemical e Adobe. Per quanto possa suonare assurdo, hanno violato perfino il sistema informatico del Dalai Lama. Nel luglio scorso, Pechino ha inaugurato il primo quartier generale per la guerra cibernetica.

Una strategia che, purtroppo, fin qui si è dimostrata efficace. Tanto da infondere fiducia anche nei più pessimisti fra gli uomini del regime. Secondo un trionfante rapporto sulla regolazione del traffico web presentato la scorsa primavera dall'Ufficio Informazioni del Consiglio di Stato ai vertici del Partito, "in passato, molti funzionari erano preoccupati che la Rete fosse impossibile da gestire". Ma dopo il caso Google sono giunti a una rassicurante conclusione: "Il Web è sostanzialmente controllabile".