- Dettagli

- Scritto da Administrator

di mazzetta

di mazzetta

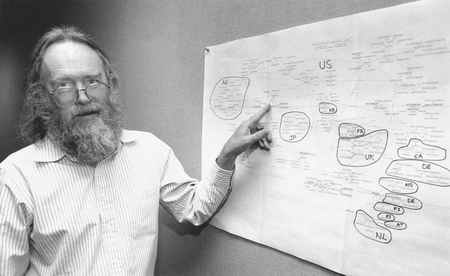

Il nome di Jon Postel (Jonathan Bruce Postel) non dirà molto ai miliardi di persone che navigano su internet oggi e probabilmente nemmeno a quelli del futuro, ma nessuno come Postel ha interpretato la figura dell'immaginario folletto che molti immaginano far funzionare i meccanismi misteriosi che faticano a comprendere. Oggi usiamo una miriade di macchine e programmi dei quali conosciamo a malapena l'interfaccia-utente. Ben pochi sanno cosa succede nel motore di un'automobile, come funzionano i freni e gli ammortizzatori, come i cambi moltiplichino e demoltiplichino i giri dell'albero motore e, spesso, la maggior parte dei guidatori è all'oscuro persino dell'esistenza del motorino d'avviamento.

Se si parla di macchine elettroniche la cosa diventa ancora più oscura e, quando si arriva ai programmi che le fanno funzionare o ai protocolli che permettono loro di comunicare con altre macchine, spesso cala un muro impenetrabile che separa le operazioni più elementari riservate all'utente dalla realtà del funzionamento sottostante. Molti sono diventati famosi grazie alla diffusione dei computer e di internet, tutti conoscono il fondatore di Microsoft o di Apple, tutti hanno sentito parlare degli "inventori" di Google o di Facebook, quasi nessuno conosce i nomi di chi ha fondato e costruito Internet come la conosciamo e di chi, come il folletto ricordato sopra, ha lavorato per anni per crescerla amorevolmente ottenendo poca fama e ancor meno ricchezza.

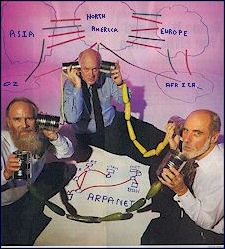

Jon Postel è stato per anni il folletto invisibile che ha retto i destini della rete, che l'ha plasmata e gestita fino a pochi mesi prima della sua morte. Se Vint (Vinton) Cerf è considerato "il padre di Internet", Postel ne è stato sicuramente la levatrice e la madre premurosa dalla nascita della rete fino a quando la morte l’ha colto nel 1998. Diversamente da Cerf e da Steve Crocker; due compagni alla high school e poi alla UCLA, che dalla partecipazione alla nascita della rete hanno raccolto ricchezza ed onori, Postel è stato un esempio di selfless serving, curando la rete e i meccanismi che la sovraintendono e ponendo con il suo esempio le basi di quella che diventerà poi l'etica hacker, senza mai pensare di monetizzare le sue competenze e senza trarre alcun vantaggio dall'essere pioniere tra i pionieri di quella che diventerà negli anni una vera e propria miniera d'oro.

Il valore dell'eredità e del lavoro di Postel sono stati conosciuti e riconosciuti da molti, ma al grande pubblico rimane sconosciuto e solo una frazione infinitesimale di quanti usano la rete ne conosce l'opera e ne ha compreso i meriti. Jon Postel è stato allo stesso tempo motore, garante, facilitatore e artigiano dell'incredibile processo che ha portato alla trasformazione di una rete di computer locale in quella che poi è diventata l'Internet che conosciamo.

Ha incarnato per anni l'autorità per l'assegnazione degli indirizzi di rete (quella che poi diventerà la IANA), è stato l'editor delle RFC (Request For Comments: la lista di discussione che ha sviluppato tecnicamente e formato la rete), è stato il primo socio della Internet Society, fondatore dell'Internet Architecture Board, membro dell'Internet Engineering Task Force (IETF) e per anni l'amministratore del dominio di primo livello ".US". Ma è stato anche il formulatore del "principio di robustezza" che ancora oggi è alla base dei protocolli di comunicazione internet (conosciuto anche come "legge di Postel") e molto altro.

Postel è stato tutto questo, ma soprattutto è stato la persona che ha moderato i rapporti nell'estrosa comunità d'ingegneri e scienziati che nel corso degli anni hanno costruito la rete, l'instancabile facilitatore che ha tirato le fila e dato impulso alle discussioni tecniche e di principio e anche l'artigiano che ha messo le mani nella macchina, da quando era una sbuffante utilitaria fino a quando ha assunto l'aspetto e le prestazioni di una fuoriserie. Per trent'anni Postel ha tenuto il filo e la memoria di tutti i protocolli, gli indirizzi, i nomi, le reti e le discussioni tecniche che nel tempo si sono accumulate nella formazione Internet, oltre a dirigere e fondare molte delle istituzioni e delle società non-profit che si sono occupate dello sviluppo della rete.

Nel suo modesto ufficio alla USC School of Engineering Information Sciences Institute a Marina del Rey Postel ha incarnato a lungo la massima autorità della rete, senza essere stato eletto da nessuno, ma essendo semplicemente il depositario della fiducia di tutti quelli che per tre decenni hanno contribuito alla sua concezione e costruzione. "Se internet ha un Dio, quello è probabilmente Jon Postel", ha scritto a suo tempo l'Economist cercando di descrivere l'enorme lavoro e il potere di Postel sulla rete, potere che gli sarà tolto nel 1998 pochi mesi prima della sua morte, dall'amministrazione Clinton, con un provvedimento che segnerà la fine dell'epoca pionieristica della rete e l'inizio dell'era moderna, caratterizzata dal trasferimento del potere sulla rete governi (in primis quello americano) e dall'influenza delle corporation.

Nel suo modesto ufficio alla USC School of Engineering Information Sciences Institute a Marina del Rey Postel ha incarnato a lungo la massima autorità della rete, senza essere stato eletto da nessuno, ma essendo semplicemente il depositario della fiducia di tutti quelli che per tre decenni hanno contribuito alla sua concezione e costruzione. "Se internet ha un Dio, quello è probabilmente Jon Postel", ha scritto a suo tempo l'Economist cercando di descrivere l'enorme lavoro e il potere di Postel sulla rete, potere che gli sarà tolto nel 1998 pochi mesi prima della sua morte, dall'amministrazione Clinton, con un provvedimento che segnerà la fine dell'epoca pionieristica della rete e l'inizio dell'era moderna, caratterizzata dal trasferimento del potere sulla rete governi (in primis quello americano) e dall'influenza delle corporation.

Jon Postel non era più il garante e arbitro della rete e la rete non sarebbe più stata la stessa, il potere che la comunità degli operatori e scienziati aveva affidato a Postel venne trasferito d'imperio al governo americano e all'influenza delle lobby attirate dal progetto delle "autostrade informatiche" fortemente voluto da Al Gore e dai ciclopici investimenti che prevedeva.

La vita di Postel è sempre stata lontana dai riflettori dei media, se si può dire con certezza che il denaro non era in cima ai suoi interessi, si può affermare con altrettanta certezza che il suo carattere schivo e la sua naturale modestia funzionarono da perfetti antidoti alla sua trasformazione in personaggio iconico. Di lui si ricordano la passione per le lunghe camminate nella natura con uno zaino in spalla, l'amore per i gialli di autori inglesi e il look poco convenzionale tendente all'hippy.

In un ricordo di Ira Magaziner, consigliere dell'amministrazione Clinton per lo sviluppo delle reti, si racconta che l'unico incontro al quale Postel fu invitato alla Casa Bianca cominciò con un ritardo di venti minuti perché gli uomini dei servizi segreti non potevano credere che quell'uomo barbuto che si era presentato in sandali e look da sovversivo fosse tra gli invitati. Magaziner dirà poi che osservando la stanza piena di burocrati incravattati: "Mi ricordo che pensai: Questi uomini sono molto preoccupati del posto che avranno nella storia, ma non c'è nessuno in questa stanza che la storia ricorderà, tranne Jon Postel".

Nella sua breve vita (morirà a cinquantacinque anni per complicazioni cardiache) Jon Postel ha contribuito con la sua opera ad accelerare lo sviluppo della rete di diversi anni, a formarne il carattere unico e a stabilire molti dei principi che la reggono e ne rendono possibile il funzionamento, riuscendo allo stesso tempo a essere l'autorità silente che a reso possibile la collaborazione di menti, interessi e aspirazioni tanto diverse senza mai farsi distrarre dall'interesse personale o dalla brama di ricchezza.

Ma, soprattutto, Postel ha incarnato un esempio ineguagliabile dedizione a un progetto, disponibilità all'ascolto e intelligenza al servizio dell'umanità. Un'eredità che sicuramente merita di essere ricordata e trasmessa ai posteri più delle storie di tanti protagonisti dell'epopea digitale, santificati quasi quotidianamente per la loro capacità d'arricchirsi durante la corsa all'oro delle dot com.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Nessuno ti conosce meglio di Google. Se pensavi di usare quella home page colorata come un diario segreto, ti sbagliavi. Le idee politiche, i gusti letterari, cinematografici, sessuali, la religione, le passioni, la banca dove incassi lo stipendio e le e-mail che mandi a tua moglie e alla tua amante. Google sa tutto, perfino dove sei. Lo sa perché ti spia attraverso un buco della serratura gigantesco, fatto di siti internet, software e cookies (piccoli file testuali usati, fra l’altro, per “tracciare” l’attività di chi naviga).

Dopo di che ti scheda: il tuo profilo rimane conservato per un anno e mezzo in un database infinito, ramificato in 450mila server sparsi nel pianeta. Lo rivelano due inchieste di Repubblica e del Wall Street Journal. Il motivo di tutto questo? Il modo migliore per fare soldi è vendere pubblicità, la pubblicità migliore è quella che ti conosce. Il problema del target non esiste più, in qualsiasi sito tu vada troverai inserzioni di prodotti e servizi che ti calzano a pennello. Lo chiamano "behavioral advertisement": violento, invadente, dannatamente efficace.

Il percorso è stato lungo. Per anni Google resiste alla tentazione di usare metodi aggressivi nella raccolta di dati a fini pubblicitari, ritenendo che possa rivelarsi un boomerang a livello d'immagine. Ma il rapido emergere di concorrenti abituati a tracciare l'attività online degli utenti, per poi rivenderne gli identikit, costringe Google a cambiare politica. A poco a poco i due fondatori, Sergey Brin e Larry Page, si convincono della possibilità di sfruttare l'enorme quantità di dati a loro disposizione senza per questo fare un torto agli utenti. "I fondatori ritengono in questo modo di poter migliorare l'esperienza degli utenti sul web - sostiene Alma Whitten, capo del Privacy Council dell'azienda - ciò che va bene per il consumatore, va bene per l'inserzionista".

In verità, il signor Page ci mette parecchio ad abbandonare le sue posizioni: fino all'ultimo continua a professare il "contextual targeting", che consiste nel pubblicizzare su una pagina web un prodotto coerente con l'argomento trattato nella pagina stessa. Risultato: fino al 2006 Yahoo massacra Google sul mercato della pubblicità online. I top-manager di Mountain View non si danno pace e nel 2007 riescono a far acquistare all'azienda la DoubleClick, impresa regina della pubblicità visuale su Internet. Più di tre miliardi di dollari per far amare i cookies a Mr. Page.

Finalmente Google inizia a istallare i ‘file spioni’ sui pc dei suoi utenti, ma ancora per qualche mese evita di usarli. Nuove resistenze dai vertici. Stavolta non da Page, ormai convertito, ma da Brin. Nel corso di un meeting leggendario fra i dipendenti di Mountain View, i due tycoon arrivano a urlarsi in faccia. Alla fine prevalgono le ragioni della ‘pubblicità personalizzata’. Il servizio parte a marzo del 2009, riservato a un ristretto gruppo di facoltosi inserzionisti.

Se per anni il sito più potente è stato quello con il maggior numero di visitatori, oggi non è più così: il vero leader è quello con il database più ricco. E Google è invincibile. Non solo ha il maggior numero di account schedati, ma anche il maggior numero di informazioni per singolo utente. Nel 2009 l'azienda ha vinto la medaglia d'oro per il fatturato, con 23,7 miliardi di dollari. Più del triplo dei guadagni di Yahoo, medaglia d'argento. Ma la minaccia più seria per Google non viene dagli altri motori di ricerca; il vero nemico è Facebook. Il social network più importante della rete è in grado di vendere pubblicità con target dettagliatissimi dei suoi utenti (più di 500 milioni di persone).

Bisogna correre ai ripari: Google sta già progettando il suo nuovo servizio di social network. Non solo, l'azienda di Mountain View intende copiare da "Facebook" anche qualcosa di più specifico, il bottoncino "Mi piace". Chiunque abbia un profilo in rete lo conosce, anche se di solito lo considera un particolare insignificante, un quadratino su cui cliccare distrattamente per comunicare a qualche centinaio di amici cose come "mi piace il crème caramel", "mi piace lady Gaga". Non è una sciocchezza, ma una vera e propria miniera d'oro. Riuscite ad immaginare quali formidabili profili da "behavioural advertisement" si possano creare con informazioni del genere?

Bisogna correre ai ripari: Google sta già progettando il suo nuovo servizio di social network. Non solo, l'azienda di Mountain View intende copiare da "Facebook" anche qualcosa di più specifico, il bottoncino "Mi piace". Chiunque abbia un profilo in rete lo conosce, anche se di solito lo considera un particolare insignificante, un quadratino su cui cliccare distrattamente per comunicare a qualche centinaio di amici cose come "mi piace il crème caramel", "mi piace lady Gaga". Non è una sciocchezza, ma una vera e propria miniera d'oro. Riuscite ad immaginare quali formidabili profili da "behavioural advertisement" si possano creare con informazioni del genere?

In ogni caso, l'attentato alla nostra privacy non è mortale. Esiste perfino un margine di discrezione. Ad esempio, Google non utilizza i dati raccolti da uno dei suoi servizi per inseguirvi con pubblicità personalizzate in qualsiasi angolo sperduto del Web. E' vero, se avete un account Gmail, Google non si fa problemi a ficcare il naso in quello che scrivete e che ricevete, ma solo per spiattellarvi la pubblicità più azzeccata la prossima volta che aprirete la stessa pagina di Gmail.

Non è questa una gran consolazione e Google lo sa, per questo si affretta ad assicurare che "la maggior parte" delle informazioni raccolte non sono associate all'utente tramite il nome, ma attraverso un codice numerico. Si fa fatica a capire quale dovrebbe essere la parte rassicurante: anche se compariamo sotto forma di numeri, in realtà il nostro anonimato è lasciato al buon cuore di chi ci controlla. Per risalire al nostro nome non ci vuole davvero un hacker; basta un nostro accesso in Facebook o nella posta elettronica e il gioco è fatto.

Com’era prevedibile, la rete è piena di post in difesa di Re Google. Si dice che nel mondo di internet i dati che ti riguardano non sono di tua proprietà finché non ti preoccupi di proteggerli. In effetti, un modo per impedire ai siti di “tracciarti” esiste, ma scoprire quale si è lasciato alla tua abilità. L’obiezione più ragionevole è però quella che pone l’accento sui rapporti economici: se siti come Google, Facebook o Yahoo non avessero fatto pubblicità personalizzata, non avrebbero mai avuto i milioni di dollari necessari a sviluppare i servizi di cui tutti noi oggi godiamo.

Una contropartita c’è, quindi. Ma il punto è che la maggior parte degli utenti non aveva compreso di dover dare qualcosa in cambio. E’ facile prendersela con l’insipienza di molti frequentatori del Web: navigare senza sapere cos’è un cookie - si dice - è come iniziare a fumare senza sapere che fa male. Peccato che sui pacchetti di sigarette sia almeno scritto a caratteri cubitali che “il fumo uccide”, mentre sotto il logo colorato di Google nessuno ha mai specificato “ti sta guardando”.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Mario Braconi

di Mario Braconi

Intelligenza artificiale: è questo il Santo Graal degli scienziati cibernetici, che mettono le loro notevoli intelligenze al servizio dell’ambizioso e prometeico compito di creare una macchina ad immagine e somiglianza del suo creatore, dotata del misterioso crisma dell’autocoscienza, capace di apprendere e, chissà, magari anche di provare emozioni. Una strada impervia, certamente, ma oggi assai meno improbabile di quanto potesse sembrare solo qualche decennio fa: almeno così sostiene la rivista The New Scientist.

In un editoriale del 4 agosto, dal titolo “Evoluzione digitale e senso della vita”, il periodico di divulgazione scientifica dà conto del fallimento dell’approccio “top down”, partendo dal risultato finale: fallimento causato, prima ancora che dall’improba difficoltà del compito, da questioni d’indeterminatezza filosofica. E’ infatti impossibile definire in modo univoco ciò che si intenda, esattamente, con i termini “vita”, “intelligenza”, “coscienza”.

Non essendo chiari e condivisi i presupposti attorno ai quali costruire la potenziale futura “macchina delle meraviglie”, quest’ultima è rimasta prigioniera del mondo iperuranio. Più interessante, nonché fecondo, sembra il percorso “bottom up”, il quale mira a generare l’intelligenza artificiale mettendo al lavoro, mutatis mutandis, i meccanismi evoluzionistici - gli stessi che hanno prodotto l’intelligenza umana. Nessuna meraviglia: anche in questo campo si è finalmente compresa l’utilità delle teorie darwiniane rispetto ai dogmi creazionisti.

Protagonisti di questa storia sono gli Avidian, entità digitali generate dalla mente del professor Ofria, della Michigan State University. Pur essendo “creature” virtuali (stringe di codice, in effetti) gli Avidian si comportano in modo simile a forme viventi autentiche: infatti, fanno a gara per accaparrarsi quanto più “cibo” possibile. Niente paura, non si tratta di vero cibo: gli Avidian non saprebbero cosa farsene di un fumante piatto di lasagne, ma apprezzano immensamente dosi abbondanti di “computing time” (tempo da dedicare al calcolo). In questo almeno sembrano più saggi degli uomini, poiché comprendono quanto sia prezioso e raro il tempo in dotazione, agli uomini come alle macchine.

Desiderosa di mettere alla prova le capacità evoluzionistiche di questi semplici “animaletti” digitali, Laura Grabowski, dell’Università del Texas Pan-American, ha realizzato una matrice nel quale “allevare” gli Avidian. Immaginiamo una specie di condominio virtuale, il cui piano terra è occupato da Avidian: gli appartamenti del piano di sopra hanno dei frigoriferi più capienti e più pieni. E’ stato un successo: gli Avidian, infatti, si sono autoreplicati per circa cento generazioni, ed in quell’intervallo temporale ciascuno di esso è “vissuto” e “morto” nella stessa cella; finché uno di essi si è spostato sulla cella più “ricca”, dove si è “riprodotto” in modo più veloce.

Al termine dell’esperimento, è stato chiaro che gli Avidian tendono a spostarsi nella direzione in cui si trovano maggiori quantità di “cibo”. L’importante risultato sembra dimostrare che essi si evolvono in modo simile ai loro prototipi biologici (cosa che li rende tra l’altro molto utili ai biologi che li possono impiegare come “cavie”).

Per riuscire nel compito di “nutrirsi” sempre meglio, gli Avidian, questi “meravigliosi animali evoluzionisti da compagnia”, hanno dovuto “imparare” a confrontare la quantità di risorse in una certa cella con quella di un’altra, cosa che implica una forma, sia pur molto primitiva, d’intelligenza. La Gabrowski ha successivamente complicato l’esperimento, ad esempio inserendo nelle celle “istruzioni” per trovare le celle più “ricche” e perfino un’istruzione del tipo: “Ripeti quello che hai appena fatto”: gli Avidian sono stati in grado di “ricordare” il loro comportamento precedente.

Le conseguenze di questa scoperta sono notevoli, sia dal punto di vista della biologia che della computer science. Il comportamento degli Avidian permette di comprendere come il primo passo per un organismo chiamato a risolvere semplici problemi di navigazione in uno spazio, sia quello di evolvere una qualche forma di memoria di breve periodo. Allo stesso tempo il comportamento degli Avidian dimostra come la materia inorganica possa sviluppare una minima forma d’intelligenza in qualche modo paragonabile a quella animale ed umana.

Le conseguenze di questa scoperta sono notevoli, sia dal punto di vista della biologia che della computer science. Il comportamento degli Avidian permette di comprendere come il primo passo per un organismo chiamato a risolvere semplici problemi di navigazione in uno spazio, sia quello di evolvere una qualche forma di memoria di breve periodo. Allo stesso tempo il comportamento degli Avidian dimostra come la materia inorganica possa sviluppare una minima forma d’intelligenza in qualche modo paragonabile a quella animale ed umana.

Ironicamente, il progenitore di Avida (il mondo virtuale in cui “vivono” gli Avidian) non è altro che una specie di gioco elettronico per “geek”, Core Wars. Non si pensi a guerre intergalattiche o partite a SuperMario, per carità: qui i partecipanti (tutti programmatori professionisti) si divertivano a scrivere codice il cui obiettivo era quello di “spegnere” quello sviluppato dagli avversari e, chi fosse sopravvissuto, avrebbe potuto fregiarsi del titolo di vincitore.

Il biologo ecologo Thomas Ray intuì l’enorme potenziale di Core Wars per lo studio dei meccanismi evoluzionistici e, sulla sua base, realizzò Tierra, un mondo virtuale popolato da programmi che si auto-replicavano commettendo anche degli errori: i programmi avevano a disposizione un numero limitato di righe per compilare il codice e, una volta esaurito, dovevano sovrascrivere i più vecchi.

La cosa interessante è che, ad un certo punto, i programmi cominciarono a subire una mutazione, risparmiando spazio, comprimendo cioè le istruzioni e “rubando” intere routine di istruzioni da altri programmi concorrenti: è così che un programma di 80 righe si è auto-ridimensionato fino a raggiungere le 45 righe. Tierra è, in effetti, il vero padre di Avidia, anche se quest’ultimo è più complesso e, comunque, somiglia molto di più al mondo reale. Certo, il percorso è ancora lungo e accidentato, ma tra non molti anni potremmo forse vedere le prime vere forme d’intelligenza artificiale. Matrix non è stata mai più vicina.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Cinzia Frassi

di Cinzia Frassi

E' di pochi giorni fa la notizia del lancio entro la fine dell'anno di Newspass, un sistema di raccolta centralizzata di informazione a pagamento. In sostanza, quando faremo una ricerca sul principale motore di ricerca, la s.e.r.p. ci mostrerà una serie di risultati alcuni dei quali bloccati da un filtro di accesso denominato paywall. A questo punto entra in gioco checkout, un servizio di fatturazione che consente agli utenti registrati e con carta di credito, di acquistarli facilmente con un solo click e senza lunghi passaggi. Non più quindi procedure separate che mettono in contatto diretto editori ed utenti, giornali e navigatori, ma una sola porta per le news e per il loro accesso.

Non solo: con questo sistema, Google è ad un passo dal realizzare un grande monopolio sulla transazione di contenuti e acquisti di beni e servizi on line, dato che il sistema offre all’utente le funzioni di chiave universale di accesso, la cosiddetta single on: una sola password per accedere a tutti i contenuti, a pagamento o gratuiti, a tutti i servizi, ad ogni tipo di acquisto e con diverse piattaforme, dal cellulare al iPad e tablet pc di ultima generazione. Sarà anche possibile acquistare una sola news, effettuando un micro pagamento, oppure optare per un abbonamento, e ciò sarà possibile per testi, video, immagini, libri e tutto ciò che può passare dalla rete. Ma i monopoli non hanno mai fatto bene agli “utenti”.

Con questa mossa il colosso di Mountain View dimostra di essere lungimirante e di avere sempre una strategia puntuale come asso nella manica, anticipando i cambiamenti. Da tempo, infatti, i rapporti tra Google e gli editori erano piuttosto tesi e i punti di rottura ruotavano proprio attorno alle news e alla indicizzazione delle stesse. Gli editori, con l'acqua alla gola del mare della crisi, accusavano big G di sfruttare il richiamo delle loro news per raccogliere profitti pubblicitari. In pratica gli editori sostenevano di mettere i contenuti a disposizione della rete senza guadagnarci nulla, mentre il motore di ricerca ne sfruttava l'appetibilità inserendo e guadagnando sulle inserzioni pubblicitarie senza riconoscere nulla agli editori.

Con Newspass però le chiacchiere stanno a zero e l'ascia di guerra è messa sotto terra da un accordo a monte: io pubblico e indicizzo i contenuti offrendo un sistema di pagamento ad hoc, unico e altamente fruibile dalla maggior parte degli utenti, facilitando il passaggio dalla fase news gratuite a quella, sempre più desiderata dagli editori, delle pay per news. Questa opportunità, per gli editori potrebbe essere la manna dal cielo, dato che le difficoltà attorno al pagamento on line delle notizie rendevano abbastanza lenta la crescita degli utenti a pagamento in un settore, quello delle news, sempre più ricco di utenti.

In conclusione: tutti felici. A prima vista potremmo rispondere sì. Secondo l’ultimo rapporto Ocse "The evolution of news and the Internet" dello scorso 11 giugno, il settore giornalistico globale è nel bel mezzo di una crisi profonda. Infatti, il rapporto rileva una flessione importante dei profitti della carta stampata, tendenza ormai in atto da alcuni anni: il calo verticale della raccolta pubblicitaria mette in ginocchio gli editori, anche i grandi.

Il calo sensibile di lettori della carta stampata, con la connessa raccolta pubblicitaria, ha come contrappeso l'aumento sempre costante di utenti on line, probabilmente provocato dalla gratuità dei contenuti, dalla sempre maggiore mole di news disponibili in rete, ma anche dalla varietà di contenuti sviluppati dal web 2.0.

Il calo sensibile di lettori della carta stampata, con la connessa raccolta pubblicitaria, ha come contrappeso l'aumento sempre costante di utenti on line, probabilmente provocato dalla gratuità dei contenuti, dalla sempre maggiore mole di news disponibili in rete, ma anche dalla varietà di contenuti sviluppati dal web 2.0.

Il futuro potrebbe vedere il definitivo superamento dell'informazione tradizionale, ma il passaggio è segnato dalla partita pubblicitaria: attualmente, nonostante la crisi che colpisce la pubblicità su carta, i profitti della pubblicità on line sono ancora molto bassi e non appettibili per gli investitori. Si rileva in sostanza una situazione paradossale, dove i contenuti vanno nella direzione del web, ma la possibilità di finanziamento offerta dalla pubblicità viaggia ancora lungo le vie tradizionali della carta stampata.

Questo scenario, e la sua evoluzione soprattutto, aprono interrogativi importanti che possono essere riassumibili in un unico quesito che il dibattito degli addetti ai lavori ha da tempo rilevato: cosa fare per garantire fonti di informazione il più possibile democratiche? Da un lato i monopoli che attanagliano l’informazione su carta stampata e tv potrebbero essere gli stessi che la faranno da padroni sul web. Dall’altro la forza diffusiva e la libertà di accesso, tipica del web, sarà sufficiente a garantire l’informazione come elemento necessario della società democratica scongiurando la sua riduzione a bene di mercato virtuale?

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Mario Braconi

di Mario Braconi

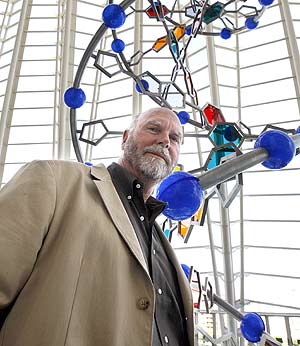

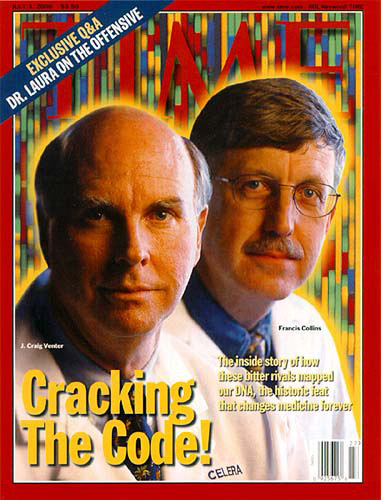

Craig Venter, l'imprenditore-scienziato che nel 2000 ha dichiarato di aver effettuato la prima mappatura del genoma umano, ne ha combinata un'altra delle sue: il 21 maggio su un articolo su Science ha dichiarato di aver progettato, sintetizzato ed assemblato JCVI-syn1.0, una "cellula artificiale" in grado di riprodursi autonomamente. In sostanza, gli scienziati del "J. Craig Venter Institute" hanno rielaborato il genoma del Mycoplasma mycoides, un patogeno che colpisce le capre, dapprima clonandolo e poi eliminando 14 dei suoi geni; hanno poi inserito il genoma sintetico così ottenuto dentro il citoplasma di un batterio simile (il Mycoplasma capricolum) preventivamente "svuotato". Grazie ad un "trucco" segreto, il genoma sintetico è riuscito ad "ingannare" il citoplasma ospitante, "convincendolo" che l'intruso fosse "uno di casa": di conseguenza il genoma sintetico ha cominciato a moltiplicarsi producendo miliardi di cellule del Mycoplasma mycoides modificato.

Si tratta di un risultato sicuramente importante, ma la cui portata è molto inferiore a quanto appare leggendo i titoli dei giornali di tutto il mondo, da cui traspare ingiustificato trionfalismo miscelato a proclami terroristici contro il progresso e contro la scienza in generale. In effetti, nonostante i titoli "strillati" sulle prima pagine la scorsa settimana, Venter non ha davvero creato una "vita artificiale", ma, come riconosce egli stesso in un editoriale comparso su The New Scientist il 26 maggio, "una cellula vivente in grado di autoreplicarsi, che molti microbiologi farebbero fatica a distinguere dalla cellula progenitrice, a meno di non ricostruire la sua sequenza di DNA". L'elemento veramente nuovo qui è che è stato finalmente possibile mettere insieme due risultati (creazione di genoma sintetico, trasferimento del genoma da un batterio ad un altro) che erano stati già conseguiti in passato separatamente.

Come spiega The New Scientist, l'elemento rivoluzionario della scoperta è il successo del "marker" che il gruppo di Venter ha aggiunto al DNA sintetico: questo "passepartout" chimico è infatti riuscito nel suo obiettivo di "convincere" la cella ospite a non distruggerlo con l'apposito enzima "anti-intrusione". Si noti che Venter non ha fornito dettagli sulla natura e il funzionamento del marker, il vero protagonista del suo recente successo. Se Venter, che tutto è fuorché uno che minimizza i risultati che consegue, decide di non parlare, sotto c'è la sua incorreggibile smania da brevetto.

Ed in effetti, brevettare un genoma sintetico, cioè assemblato attraverso un sapiente processo di "cut and paste" a partire da un genoma originale, allo scopo di produrre un "oggetto vivente" pronto ad usi commerciali, non presta il fianco alle critiche di tutti coloro che, scienziati, filosofi o società civile, disprezzano e temono un sistema in cui l'accesso al sapere scientifico è consentito solo a patto di pagare una tassa (”vietato brevettare la vita”).

Venter, persona notoriamente interessata al profitto almeno quanto alla conoscenza, non è particolarmente sensibile a simili argomenti: basti pensare che nell'ottobre del 2006 ha fatto richiesta di brevetto per il "genoma minimo necessario alla sopravvivenza" di un batterio. Allora il gruppo di Venter individuò quei geni del Mycoplasma Genitalium non strettamente necessari alla sua sopravvivenza (89 su un totale di 470) - ecco perché "genoma minimo"; dopodiché, ne produssero una versione sintetica contenente i soli 381 geni indispensabili, inserendolo infine in un micobatterio naturale svuotato del suo materiale genetico originale. Nel brevetto vengono citati possibili usi commerciali di Synthia (la "cosa vivente" brevettata), quali la produzione di etanolo e di idrogeno. A quanto sembra, gli unici a contestare vivacemente l'iniziativa di Venter e soci furono gli attivisti di ETC Group, una ONG di Ottawa che tra i suoi obiettivi istituzionali ha la "il progresso sostenibile della diversità culturale ed ecologica".

Secondo ETC Group, prima di tutto non è ancora provato che Synthia funzionasse veramente al momento in cui è stato chiesto il brevetto; inoltre, secondo una sua rappresentante, Silvia Ribeiro, "i Syn (organismi viventi sintetici) vengono presentati al pubblico come una possibile soluzione ai problemi ambientali per stornare l'attenzione dal fatto che in realtà possono essere impiegati come arma batteriologica"; del resto non è un mistero, da quando, nel 2002, tre scienziati hanno ricreato il virus della poliomelite "in casa" basandosi su informazioni prese da un sito internet ed assemblando coppie di basi che acquistabili contrassegno a 20 centesimi al pezzo, anche i "duri" del Pentagono hanno i sudori freddi al solo sentire la parola "biologia sintetica". Infine, inventare e brevettare Synthia è un sonoro ceffone sulla faccia di tutti i ricercatori convinti che gli elementi e gli strumenti di base della biologia di sintesi debbano rimanere disponibili gratuitamente (si parla in questo caso di modello "open source").

Non c'è da meravigliarsi se i suoi detrattori ritengano che Venter si avvi a divenire per la biologia quello che Bill Gates è stato per l'informatica, un inefficiente monopolista che tiene il mondo in pugno - infatti c'è chi chiama il suo istituto di ricerca "Microbesoft", ovvero la Microsoft dei microbi. L'annuncio ha lasciato freddi i colleghi di Venter, il cui atteggiamento è ben riassunto da Alistair Efflick, direttore del Centro di Ingegneria Biomedica dell'università di Edimburgo: “il risultato è davvero fico ed è costato un sacco di fatica, ma non ci porta molto più avanti dal punto di vista scientifico". Anche se non è escluso che la proverbiale arroganza ed antipatia di Venter non aiutino le sue relazioni con gli altri biologi, è un fatto che in ingegneria biologica si sono ottenuti ottimi risultati con approcci meno ambiziosi di quelli di Venter anche se molto più pratici. Ad esempio, l'impiego dei Biobrick (o mattoni biologici), geni o circuiti di geni con caratteristiche specifiche, pronti per essere installati in bio-dispositivi per ottenere determinati effetti.

Non c'è da meravigliarsi se i suoi detrattori ritengano che Venter si avvi a divenire per la biologia quello che Bill Gates è stato per l'informatica, un inefficiente monopolista che tiene il mondo in pugno - infatti c'è chi chiama il suo istituto di ricerca "Microbesoft", ovvero la Microsoft dei microbi. L'annuncio ha lasciato freddi i colleghi di Venter, il cui atteggiamento è ben riassunto da Alistair Efflick, direttore del Centro di Ingegneria Biomedica dell'università di Edimburgo: “il risultato è davvero fico ed è costato un sacco di fatica, ma non ci porta molto più avanti dal punto di vista scientifico". Anche se non è escluso che la proverbiale arroganza ed antipatia di Venter non aiutino le sue relazioni con gli altri biologi, è un fatto che in ingegneria biologica si sono ottenuti ottimi risultati con approcci meno ambiziosi di quelli di Venter anche se molto più pratici. Ad esempio, l'impiego dei Biobrick (o mattoni biologici), geni o circuiti di geni con caratteristiche specifiche, pronti per essere installati in bio-dispositivi per ottenere determinati effetti.

Richard Ian Kitney, Professore di Ingegneria dei Sistemi biomedici all'Imperial College di Londra, ad esempio, ha costruito un sensore biologico che identifica una certa proteina dai batteri responsabili di certe infezioni del tratto urinario, costituito di tre Biobrick, uno che individua la proteina, un altro che amplifica il segnale e un terzo che fa da indicatore. Questo biodispositivo è poi "montato" sull'Escherichia Coli, anche se Kitney e i suoi colleghi stanno mettendo a punto un nuovo sistema, nel quale i tre geni sono immessi in uno speciale brodo, anziché nel batterio. I progetti di Kitney sono meno altisonanti di quelli di Venter, ma sono molto più utili dal punto di vista pratico (ora il professore sta lavorando su un dispositivo in grado di individuare il batterio dello Stafilococco Aureo): ma Kitney, è chiaro, non ha la prosopopea e l'ufficio stampa di Venter, né i suoi milioni di dollari.