- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Giuseppe Zaccagni

di Giuseppe Zaccagni

Per molte lingue minori è un funerale annunciato. La notizia viene da un gruppo di studio dell’Unesco che in questi anni ha monitorato le diversità linguistiche e culturali del mondo giungendo alla realizzazione di un “Atlante” di quelle lingue sulle quali incombe la minaccia di scomparsa. Ed anche la vecchia Europa segna punti in negativo con circa cinquanta idiomi in via di estinzione.

Ma non c’è solo l’Unesco ad occuparsi di questa situazione etno-culturale. Da Mosca arriva la notizia che l’Istituto di linguistica sta gestendo un progetto per la creazione di una base informativa unica relativa al maggiore numero possibile di lingue. E il filologo Andrej Kibrik - capo del Gruppo di studio russo denominato “Le lingue del mondo” - annuncia che solo negli ultimi decenni la scienza linguistica ha preso coscienza di quanto sia grave il problema delle lingue dei piccoli popoli. Esistono - dice lo studioso - previsioni pessimistiche secondo cui alla fine del XXI secolo il numero delle lingue potrà dimezzarsi. E morendo una lingua significa che ne muoiono i “portatori”.

Kibrik, di conseguenza, lancia l’allarme facendo notare che il problema della scomparsa di lingue non è ancora compreso al livello dovuto dall’umanità e, quindi, non viene risolto a livello statale. Ed anche la Russia - che registra un altissimo numero di lingue minori - non può vantare successi nel campo della preservazione di antichi idiomi. E’ comunque chiaro che è impossibile costringere in maniera artificiale la gente a parlare una lingua che si vuole dimenticare. Occorre che ci sia la comprensione naturale che una lingua - come pure altri aspetti della cultura - possiede un valore assoluto. Andrei Kibrik sostiene che se i piccoli popoli sono preoccupati per il problema della sopravvivenza momentanea, non è il caso di pensare ad un lusso come la conservazione delle lingue. Solo la crescita del benessere e la propria volontà - dice - sono in grado di fare un miracolo. E una lingua che stava morendo può rianimarsi.

Ma il funerale collettivo di tante altre lingue è un fatto ormai scontato. Prendiamo le tante realtà europee segnate dall’aumento del numero degli stati membri dell'UE. Con i recenti allargamenti che hanno portato a 23 le lingue ufficiali, senza contare poi le oltre 60 lingue parlate in alcune regioni e da gruppi specifici. Se a questo si aggiungono i fenomeni di globalizzazione e di migrazione che sempre più frequentemente interessano l'Europa è evidente che la diversità linguistica rappresenta uno dei caratteri distintivi dell'UE.

Gli studiosi del vecchio continente annunciano i funerali di una cinquantina di lingue “europee”. Si parla così della estinzione del “Faroese”, lingua germanica settentrionale parlata da circa 80.000 persone (di cui 48.000 nelle isola Faer Oer, 25.000 in Danimarca e 5.000 in Islanda). In lista d’attesa c’è poi il “Frisian”. E cioè il “frisone settentrionale” parlato in Germania in alcune parti della Frisia Settentrionale e nelle isole di Sylt, Amrum e Fohr e in alcune isolette vicine, in pochi circondari della terraferma ed anche nell’isola di Helgoland. E qui risulta che su 164.000 abitanti delle zone della Frisia Settentrionale, 10.000 parlano ancora frisone. Esistono nove dialetti del “Frisone” settentrionale, ed alcuni di essi sono a rischio d’estinzione. Nella porzione danese della Frisia settentrionale la lingua è ormai praticamente estinta.

Brutte notizie anche dal fronte del Belgio dove entra in agonia la lingua romanza “Vallone” che oltre ad essere ancora parlata in Vallonia trova spazio in Francia, nella zona denominata «botte de Givet» (nel nord delle Ardenne), oltre a qualche piccolo centro del dipartimento del Nord (Cousolre) e negli Stati Uniti in una piccola regione del Wisconsin. C’è poi il “Romansh”, lingua neolatina, parlata in Svizzera e che ha grandi affinità col ladino e con il friulano. Secondo i dati del censimento svizzero nel 1990 vi erano ancora 66.356 persone che parlavano regolarmente “Romansh”, di cui 39.632 come lingua madre. E nel 2000 soltanto 35.095. E sempre in Svizzera stanno morendo il “Sursilvan”, parlato nella valle del Reno anteriore; il “Sutsilvan”, parlato nei territori del Reno posteriore; il “Surmiran” nella valle dell'Albula; il “Putér” nell’Alta Engadina e il “Vallader”, parlato nella Val Mustair.

Ora se le previsioni per le lingue minori europee sono tutte in nero anche quelle che riguardano la lontana Russia mostrano zone di turbolenza. E’ il caso - lo segnala il filologo russo Kibrik - della regione siberiana “Khanty-Mansiskij”. Qui, nella tundra, sta morendo la lingua locale. Era stata “inventata” dai sovietici nel 1930 e sino al 1950 imposta alle popolazioni locali. Funerali collettivi, quindi, in nome di una mondializzazione selvaggia che umilia sempre più particolarità e culture profondamente nazionali.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Liliana Adamo

di Liliana Adamo

Sostiene Giulio Carlo Argan che l’operazione di Lichtenstein è precisa come un’analisi di laboratorio, cui l’oggetto è la struttura dell’immagine nei racconti dei comic strips, un mezzo di comunicazione di massa tra i più moltiplicati. Le figure fumettistiche, diffuse in milioni d’esemplari dalla stampa e dai periodici, non pretendono di rappresentare l’arte tout court: comunicano sinteticamente e visivamente un contenuto narrativo.

La struttura risponde a due esigenze, la riproducibilità con gli ordinari processi tipografici e generare nei lettori un certo trasporto emotivo. Lichenstein isola soltanto una delle immagini seriali, la riproduce a mano, ingigantita, svincolandola dal normale “consumo”; la guarda al microscopio, n’è ripristina il tessuto (in pratica il retino tipografico), con una personale tecnica grafica e pittorica. L’immagine fuoriesce dalla serialità tecnologica e industriale per una pratica esclusivamente artigianale.

Ma l’artista procede anche all’operazione inversa: si appropria di un’immagine esteticamente qualificata (un Picasso o un Mondrian) e la trascrive nel codice segnico della riproduzione seriale e tipografica: bianco, nero, uno o due colori, chiaro, scuro, tutto ridotto a un reticolo punteggiato in parte fittamente. Un’operazione che vuole esaminare un passaggio da una classe di valori a un’altra, senza interessarsi minimamente del contenuto del messaggio, ma solo del modo in cui questo è comunicato, attraverso un medium, anticipando, in un atteggiamento acutissimo, la scoperta del teorico della comunicazione moderna, Mc Luhan, per cui il messaggio è il medium e il medium non comunica altro che se stesso.

Nella bella mostra alla Triennale di Milano (“Meditazioni sull’arte”), Roy Lichtenstein rielabora i dipinti ottocenteschi con scene del far west americano, inoltrandosi fino all’impressionismo di Monet e Cezanne, al futurismo di Carrà, al cubismo di Picasso e Leger, alle geometrie di Mondrian, al surrealismo di Dalì. Tra i noti e celebri dipinti di grandi dimensioni, “Figures in Landscape” (1977), “Sunrise” (1965), “Girl with Tear” (ancora del ’77), s’inserisce l’illuminazione al “classicismo”, nel “Laocoonte” (1988) o l’ispirazione per l’arte orientale, con “Vista with Bridge” (1966).

Particolarmente interessanti alcuni lavori che risalgono agli anni Cinquanta, per la prima volta esposti al pubblico, nei quali Lichtenstein si confronta con la pittura medievale e l’arte americana del primo Ottocento. Capeggia una grande tela (datata 1974), “Red Horseman”, ispirata al “Cavaliere Rosso” di Carrà che ha particolarmente entusiasmato l’assessore alla cultura del Comune di Milano, Massimiliano Finazzer Flory. Presente nelle sale, durante l’anteprima, anche la vedova dell’artista. Grande merito di questo evento eccezionale va soprattutto al curatore, Gianni Mercurio, che, alla Triennale, ha firmato antologie dedicate ad Andy Warhol, Keith Haring, Jean Michel Basquiat.

La mostra è compendiata in un bel catalogo di quattrocento pagine, edito da Skira, che comprende oltre al testo introduttivo del curatore, saggi critici di Demetrio Paparoni, Robert Pincus-Witten, Annabelle Ténèze, Frederic Tuten. L’edizione è completata da una selezione di materiale fotografico in gran parte inedito con un documentario sulla vita di Roy Lichtenstein ed è pubblicato in tre differenti edizioni, in Italiano, Inglese e Tedesco.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Luca Mazzucato

di Luca Mazzucato

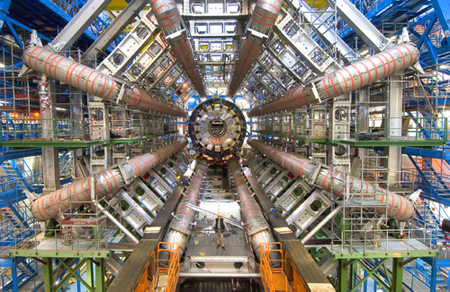

La macchina più potente e precisa mai costruita è stata accesa. Dopo le fuoriuscite di liquido di raffreddamento ed i bombardamenti di baguette da parte di uccelli francesi sabotatori, finalmente i primi dati raccolti dal Large Hadron Collider sono stati pubblicati, confermando che tutto funziona alla perfezione. Ne parliamo con Marco Zanetti, ricercatore del MIT di Boston, che fa parte della collaborazione CMS ad LHC.

Tutti i fisici del pianeta stanno col fiato sospeso, pregustando l'enorme mole di dati che presto inonderà la comunità e svelerà i segreti dell'universo. Ci sono avvisaglie di nuova fisica in questo primo ciclo di collisioni?

La speranza che tutti riponiamo in LHC è quella e di avere evidenza di fenomeni non inquadrati Modello Standard delle particelle elementari. Le prime collisioni tra fasci di protoni non hanno avuto come scopo quello di scoprire nuove particelle, ma capire con precisione il funzionamento della macchina. LHC in dicembre 2009 ha prodotto solo una manciata di eventi ad energia non molto alta, che sono stati molto utili per confrontare le vaste simulazioni al computer con i dati reali. In questo modo abbiamo calibrato le simulazioni Monte Carlo per la parte di interazioni nucleari forti che sono molto difficili da trattare: le interazioni tra i quark e i gluoni prodotti nelle collisioni, che formano dei complicati “jet” di particelle e si depositano nei rivelatori. In questo modo abbiamo testato il funzionamento dei rivelatori.

Quando sono previste le prime collisioni ad energie utili per vedere nuova fisica?

Il piano di battaglia è il seguente. Faremo andare la macchina per 18-22 mesi nel corso di questo e del prossimo anno, ad un energia massima di 7 Teraelettronvolt (TeV) nel centro di massa, che è circa metà della potenza che avrà LHC a pieno regime ma comunque superiore di tre volte e mezzo al record mondiale detenuto attualmente dal Tevatron di Chicago. Alla fine di questo periodo, raggiungeremo una statistica di eventi con la quale contiamo di migliorare i risultati ottenuti dagli esperimenti del Tevatron in termini di comprensione dei limiti del Modello Standard. Per raggiungere le prestazioni di progetto di LHC (14 TeV e 40 milioni di eventi prodotti al secondo) si dovrà aspettare qualche anno, il tempo necessario per consolidare i circuiti superconduttori della macchina. Una volta a regime, l'energia sarà tale per cui se c'è qualcosa di nuovo là fuori, lo scopriremo.

Parliamo di CMS, l'esperimento al quale tu lavori.

Il Compact Muon Solenoid (CMS) è uno dei due esperimenti dedicati a studiare ogni aspetto degli eventi prodotti da LHC (l'altro esperimento si chiama ATLAS). È una sorta di macchina fotografica ad altissima precisione che consente a noi fisici di vedere i prodotti delle collisioni tra i fasci di protoni che girano nell'acceleratore. Analizzando le proprietà delle particelle prodotte si riesce poi a ricostruire la fisica che governa le interazioni fondamentali, che si manifestano nel luogo dell'urto. CMS è dotato del più grande magnete superconduttore mai costruito al mondo: produce un campo magnetico omogeneo di 4 Tesla (circa 100.000 volte quello terrestre) immagazzinando un'energia equivalente a quella necessaria per fondere diciotto tonnellate di oro. Il magnete solenoide è circondato da un giogo di ferro che determina dimensioni (15 m di altezza per 20 m di lunghezza) e peso (12500 tonnellate, circa tre volte la torre Eiffel) dell’esperimento. Il cuore dell’esperimento è il “tracciatore” posto al centro del solenoide composto da 250 metri quadri di rivelatori al silicio che servono a ricostruire la traiettoria delle particelle cariche, prodotte nelle collisioni, con una precisione di circa 10 millesimi di millimetro. In aggiunta a questo, CMS dispone di altri rivelatori, ciascuno dedicato alla misura di una particolare classe di particelle, ossia fotoni ed elettroni (calorimetro elettromagnetico), adroni (calorimetro adronico) e muoni (camere a muoni). I circa ottanta milioni di canali di lettura producono ogni secondo una quantita’ di informazione pari a diecimila enciclopedie (cinquecento Gigabits al secondo). Tali informazioni vengono distribuite nei centri di ricerca di tutto il mondo tramite la tecnologia GRID.

La scorsa settimana è stato pubblicato sul Journal of High Energy Physics il primo articolo della collaborazione di CMS. Di cosa si tratta?

I risultati pubblicati non riguardano nuove scoperte, ma il funzionamento della macchina. Sono risultati molto incoraggianti dal punto di vista sperimentale, che confermano la nostra piena comprensione di come il gigantesco rivelatore funziona. Abbiamo prodotto particelle a più di due Teraelettronvolt, l'energia più elevata mai raggiunta finora. C'è un accordo spettacolare tra i dati raccolti dal rivelatore e le simulazioni al computer del suo funzionamento, su cui abbiamo basato l'analisi dei dati. Capire nei minimi dettagli come funziona la macchina è il requisito necessario per studiare la nuova fisica, data la complessità degli eventi di collisione di particelle che dovremo studiare.

Attorno all'acceleratore sono stati costruiti due rivelatori gemelli, ATLAS e CMS. Perché sono necessarie due copie dello stesso esperimento e quanto costano?

Il costo dei rivelatori è di circa un miliardo di euro ciascuno. Le due collaborazioni che hanno portato alla costruzione di ATLAS e CMS coinvolgono migliaia di persone: sono circa tremilaseicento per CMS. I due esperimenti sono in un certo senso concorrenti, sono stati progettati e costruiti in maniera del tutto indipendente. Lo scopo è di avere una ridondanza delle misure. In pochi infatti si fiderebbero, se un solo esperimento annunciasse la scoperta del bosone di Higgs, come accadde nel precedente esperimento ALEPH, ai tempi dell'acceleratore LEP (nello stesso tunnel dove ora c'è LHC). Che poi si rivelò una bufala. Se entrambi gli esperimenti osserveranno la stessa nuova particella, si tratterà di due conferme indipendenti.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Mario Braconi

di Mario Braconi

"Oltre che di ossigeno e di anidride carbonica, gli esseri umani sono fatti di storie: raccontarle e desiderarle sono elementi imprescindibili della nostra vita. Oggi, però, la questione è “dove” raccontare e “come” trasformarle in denaro sonante senza rischiare di imbastardirle". Con questa frase si conclude il pezzo che qualche giorno fa Paige Williams, giornalista freelance per diverse testate americane, ha scritto per l'edizione americana di Wired.

Anche se non occorreva l'articolo della Williams per spiegare che avere un buon progetto non significa automaticamente trovare qualcuno disposto a crederci (leggi: metterci sopra i suoi soldi) esso dimostra che "un altro tipo di giornalismo è possibile". In effetti, quella che Paige Williams aveva tra le mani era una “storia” formidabile e molto appropriata in tempi schiavi dell'economia e del consumo come i nostri: quella di Dolly Freed (uno pseudonimo), educatore ambientale in Texas. Chi la va a trovare oggi per farsi consigliare, che so, su come installare una serra nel proprio giardino, conosce il suo vero nome e quindi non saprà mai che la signora robusta e brizzolata che ha davanti trenta anni prima è stata un'autrice di successo.

Dolly, a soli 17 anni, pubblicò quello che nei Paesi anglosassoni è divenuto in breve tempo un vero classico “alternativo”: "Vivere come un opossum - vivere bene senza un lavoro e (quasi) senza denaro". In "Possum Living" la Freed raccontava la sua vita accanto al padre Frank (la madre e il fratello costituivano una famiglia separata), un uomo deciso a non venire a compromessi con gli aspetti della società americana che non condivideva: la sostanziale obbligatorietà del lavoro, il denaro, il commercio.

Racconta Paige Williams sul suo sito che, quando Dolly scrisse il suo libro, "l'economia era in recessione, Dolly e Frank erano abbastanza felici di non avere lavoro; loro, infatti, avevano rifiutato l'economia basata sul denaro, tenendosi lontani dalla vita comoda e da quell'atteggiamento competitivo basato sull'acquisto, che rendevano infelici tanti loro connazionali”. Williams cita Freed: "Possiamo ottenere le cose buone della vita in modo talmente facile che sembra assurdo cercare un qualche lavoro stupido, senza senso e frustrante per procurarsi denaro per comprarle. [...] Gli altri chiamano questo “farsi una posizione”, io invece lo chiamo schiavitù. [...] Non viviamo in questo modo per ragioni ideologiche, come qualcuno sembra credere; […] solo perché ci sembra più semplice imparare a fare a meno di alcune delle cose che possono essere acquistate con il denaro che sbattersi per guadagnare i soldi necessari a comprarle.”

Ma Dolly non è solo l'autrice capace di far convivere in armonia nello stesso testo "la ricetta per le polpettine di pesce e citazioni da Diogene, Napoleone, Darwin, Wagner, Demostene, e l'Ecclesiaste”; e sbaglierebbe di grosso chi la considerasse “una specie di hippie, una sgobbona fissata con la natura, la soia e lo yogurt”. Abbandonato il padre (ormai nella fase discendente della parabola che lo trasformò da genio rurale in alcolista violento), divenne ingegnere aerospaziale, lavorando alla NASA per moltissimi anni. Salvo poi mollare tutto e mettere su casa in Texas con marito, un collega dell'Agenzia Spaziale, e ai due figli. Quando Paige Williams è andata a trovarla, Dolly le ha confessato che attualmente il suo regime è "semi-opossum", il che vale a dire che almeno qualche oggetto la simpatica signora lo ha acquistato anziché produrlo in casa.

Seguendo la tassonomia proposta da una scuola di giornalismo, il progetto della Williams sulla Freed potrebbe essere definito un pezzo di "giornalismo narrativo", un genere in crisi per l’ovvia ragione che il lettore medio ha pochissimo tempo disponibile per gli (eventuali) approfondimenti e che comunque viene bombardato da decine di notizie superficiali pronte da consumare.

Per la verità, il New York Times aveva acquistato la storia con l’idea di pubblicarla nella sua corposa edizione domenicale, salvo poi rifiutarne la pubblicazione quando Paige si è impuntata a non voler rivelare l’identità della signora che si nasconde dietro lo pseudonimo di Dolly Freed. La giornalista non si è scoraggiata, anzi: ha assunto un web designer e messo su un sito personale su cui ha pubblicato, oltre ad altri suoi articoli, anche il pezzo sulla Freed. La vera novità è che sul sito ha aggiunto un box attraverso cui i lettori che lo vogliono possono remunerare il lavoro della Williams e del suo piccolo staff con una libera donazione online.

La Williams ha definito questo modello "giornalismo Radiohead", dall'omonimo gruppo rock britannico che ad ottobre del 2007 pubblicò "In Rainbows" bypassando le etichette discografiche e rendendolo disponibile sul sito internet della band: chiunque lo desiderasse poteva scaricare l'album lasciando la propria e-mail e pagando una somma a piacere, senza alcun obbligo (volendo, si poteva legalmente scaricare il disco gratis); risultato, incassi iniziali stimati tra i 6 e i 10 milioni di dollari.

La Williams certamente non ambisce ad arricchirsi, le basta recuperare i circa 2.000 dollari spesi per realizzare il pezzo e metterlo online (viaggi, interviste, foto, web hosting, eccetera); cosa che le è praticamente riuscita, dato che al 14 febbraio ben 160 persone avevano effettuato donazioni sul suo sito, consentendole di raggranellare circa 1.500 dollari. L'esperimento di giornalismo "indie" (indipendente) della Williams è una dimostrazione di come un buon lavoro di ricerca e di scrittura, unito ad una certa scaltrezza commerciale e corroborato dalla potenza virale dei social network (Twitter ha pompato gli accessi al suo sito internet) possa fare miracoli; troppo poco, forse, per fare della Williams il prototipo di un nuovo modello di giornalismo.

Una cosa è certa: se da un lato firmare pezzi per una testata autorevole conferisce credibilità, quando si esplorano le possibilità di quella giungla che chiamiamo Rete in solitaria, bisogna conquistarsi la fiducia dei lettori con standard giornalistici "inviolabili. La storia e il modo in cui la si racconta sono importanti - chiosa la Williams - ma altrettanto importante sono la personalità del giornalista e il fatto che abbia o meno costruito la narrazione su una solida base di informazioni verificate e di integrità.

In effetti, il prestigio di una testata, che normalmente conferisce autorevolezza, talora può funzionare da passepartout per contrabbandare al pubblico le menzogne e i plagi di un numero ridotto, ma pernicioso, di personaggi privi di scrupoli: si pensi al caso di Jayson Blair, ex "star" del NYT rivelatosi un vero e proprio criminale della carta stampata, o a quello, recentissimo, di Zachery Kouwe, giornalista economico del quotidiano newyorkese costretto alle dimissioni dopo essere stato pizzicato a copiare di sana pianta (senza citarli) articoli del WSJ e della Reuters.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Emanuela Pessina

di Emanuela Pessina

La notizia è ufficiale: dopo 75 anni di glorioso matrimonio, la Emi Ltd è costretta a separarsi dagli studi discografici di Abbey Road per raccogliere soldi. I debiti sono altissimi e la società non riesce a far fronte alla situazione. Certo, di questi tempi la notizia potrebbe non sorprendere più di tanto: la recente crisi economica ha abituato a parole come insolvenza, bancarotta e cassa integrazione e ormai nulla sconvolge più, anche quando si parla di case discografiche multinazionali con un giro d'affari immenso come la EMI. Ma il significato artistico di Abbey Road è grandissimo e la sua vendita rischia di acquistare un significato quasi simbolico. Per i grandi appassionati di musica, quasi una cesura con il passato.

Gli Abbey Road Studios sono considerati all'unanimità gli studi discografici più famosi al mondo. Acquistati dalla EMI nel 1929 queste stanze hanno visto la registrazione del primo pezzo rock & roll della storia della musica inglese, "Move it" di Cliff Richards, risalente al 1958; da non dimenticare, tuttavia, i numerosi artisti che ci sono passati ancor prima della nascita del rock inglese, personaggi del calibro di Fred Astaire e Glenn Miller. Ma la consacrazione vera e propria degli studios targati NW8 - dal codice postale dell'aristocratico quartiere londinese di St John's Wood, in cui si trovano - arriva nel 1962, quando i Beatles vi registrano il loro primo successo, Love me do. In queste stanze, i Fab Four hanno registrato il 90% dei loro LP: fino alla pubblicazione dell'LP Abbey Road, nel 1969, che ha strappato la Abbey Road alla storia per consegnarla alla leggenda.

Nel 1969, il fotografo Iain Mcmillian ha ritratto i Beatles sulle strisce pedonali che si trovano appena fuori lo studio. Una foto quasi per caso: tutti in fila, i ragazzi di Liverpool attraversano la strada sulle striscie pedonali con fare deciso, John Lennon in testa con la sua capigliatura leonina, Paul Mc Cartney a piedi nudi in giacca e cravatta, gli altri vestiti secondo i canoni degli anni 60. La foto è diventata la copertina dell'omonimo album Abbey Road, trasformando la via londinese in una meta di pellegrinaggio per i milioni di appassionati della musica rock.

Ma i tempi sono cambiati e la gloria della major EMI non è più quella dei tempi della leggenda di Abbey Road. Tre anni fa, la EMI Ltd. è stata comprata dal gruppo di private equity Terra Firma Capital Partners Ltd. per 4,8 miliardi di euro. La somma pagata, tuttavia, non è risultata adeguata alle aspettative, tanto che ora Terra Firma ha citato in causa la Citigroup con l'accusa di aver gonfiato il prezzo di vendita. A dicembre, la Emi Group accusava una perdita di 2,8 miliardi di sterline e Terra Firma sta ora tentando l'impossibile per salvarla: dopo aver cercato di recuperare nuovi investitori, ora è il momento deilla vendita dei cimeli di famiglia.

Che le maggiori etichette discografiche stiano vivendo oggi una situazione di profonda crisi e trasformazione non è un mistero: per le “grandi” della musica, il problema è la capillare evoluzione del web 2.0. Se dagli anni '40 agli '80 le major costituivano l'unica via al successo per gli artisti, oggigiorno chiunque ha la possibilitá di diventare famoso grazie alla politica di youtube &co. Il ruolo delle etichette è diventato quasi superfluo e la “dittatura” degli anni passati è finita per lasciare spazio all'era del 'broadcast yourself': il digitale (con la masterizzazione selvaggia dei cd) e la facilità di accesso a internet hanno sconvolto l'assetto elitario della musica, favorendo il proporsi del singolo artista e delle etichette indipendenti.

Certo, sentire che lo studio di Abbey Road, una pietra miliare nella storia del rock che ha avuto l'onore di ospitare, dopo i Beatles, musicisti del calibro di Pink Floyd, Queen, Simple Mind, Sting, Muse, U2 e Radiohead, può lasciare un sapore amaro in bocca. Soprattutto in considerazione della melancolica foto che sta sulla copertina di Abbey Road, che fa pensare a magici anni lontani ormai scomparsi. Ma i tempi cambiano e, con i tempi, le esigenze. Anche l'impero romano, con le sue meraviglie, sarebbe oggi totalmente fuoriluogo. Che ci piaccia o meno, gli imperatori hanno dovuto cedere il passo alla meno spettacolare democrazia.