- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Alessandro Iacuelli

di Alessandro Iacuelli

"Gli interventi di bonifica non hanno fatto altro che aggravare la contaminazione dei terreni", si legge nel decreto di sequestro del tribunale di Napoli, quello che i carabinieri hanno presentato presso le aree dell'ex Italsider e dell'ex Eternit di Bagnoli nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli che ipotizza il reato di disastro ambientale. Indagati 21 ex dirigenti della società "Bagnoli Futura" e di vari enti locali.

Una storia vecchia di anni, e che rischia di sfuggire alla comprensione, se non se ne riprendono le fila, a partire dalla chiusura delle attività dell'area industriale occidentale di Napoli. Una zona che da cuore pulsante delle attività produttive si era trasformato in archeologia industriale, poi in area da bonificare a causa della profonda contaminazione sia da parte dell'acciaieria che da parte della Eternit, e poi un fiorire di "piani", di progetti di riqualificazione, di riuso, tutti bloccati da un passaggio necessario: la bonifica dai tanti materiali inquinanti, dagli idrocarburi, all'amianto, ai metalli pesanti.

Bonifica importante, e finanziata profumatamente, tuttavia l'inchiesta condotta dal pm Stefania Buda con il coordinamento dei procuratori aggiunti Francesco Greco e Nunzio Fragliasso, ha portato al sequestro preventivo di un'ampia area, compresa la cosiddetta "colmata" di Bagnoli. Gli esami tecnici disposti dagli inquirenti hanno accertato un notevole inquinamento dell'area: gli interventi di bonifica - secondo la Procura - avrebbero aggravato la già difficile situazione ambientale. Cosa è successo, allora, a Bagnoli, visto che la bonifica risulterebbe ultimata?

Un ingente quantitativo di morchie, residui della lavorazione dei metalli pesantemente inquinatei da idrocarburi, sono stati mescolati al terreno e sotterrati di nascosto nella zona del Parco dello Sport, una delle struttura dell'ex area industriale di Bagnoli. L'illecito sarebbe avvenuto, secondo la ricostruzione dei magistrati, grazie a false certificazioni che qualificavano le morchie oleose come "terreni di riporto". L'interramento clandestino avvenne nel corso di un fine settimana (sabato 6 domenica 7 ottobre 2007). Sussiste un "pericolo ambientale con una immensa capacità diffusiva che coinvolge l'ambiente e l'integrità della salute di un numero non individuabile di persone". È quanto scrivono i magistrati della procura di Napoli nel capo di imputazione, relativo all'ipotesi di disastro ambientale, nell'ambito dell'inchiesta sull'inquinamento a Bagnoli. I pm parlano di "aggravamento dello stato di contaminazione dei terreni all'esito della bonifica rispetto allo status quo ante".

Sussiste un "pericolo ambientale con una immensa capacità diffusiva che coinvolge l'ambiente e l'integrità della salute di un numero non individuabile di persone". È quanto scrivono i magistrati della procura di Napoli nel capo di imputazione, relativo all'ipotesi di disastro ambientale, nell'ambito dell'inchiesta sull'inquinamento a Bagnoli. I pm parlano di "aggravamento dello stato di contaminazione dei terreni all'esito della bonifica rispetto allo status quo ante".

Ciò sarebbe avvenuto "in conseguenza dell'accertato miscelamento e della gestione illecita dei rifiuti pericolosi in corso di bonifica che hanno comportato un incremento del rischio e della pericolosità ambientale e per la salute umana". Questo a causa della "maggiore mobilità delle sostanze pericolose che, se aggregate, risultano più stabili" come accertato dalle analisi effettuate sulle aree che risultano bonificate.

Si è accertato inoltre "non solo che i terreni non sono stati affatto bonificati ma altresì che la contaminazione, all'origine a macchia di leopardo, è stata spalmata su tutte le aree, alle diverse profondità dei terreni, cagionando un danno ambientale rilevante e irrimediabile". Un danno "ulteriormente aggravato dalla mancata messa in sicurezza con lo strato di terreno superficiale" dal momento che tale strato "è ancora più inquinato dei terreni sottostanti".

Tra le accuse mosse ad alcuni indagati nell'inchiesta sul disastro ambientale a Bagnoli, vi è lo sversamento in mare di sostanze inquinanti, in particolare idrocarburi, nel corso di diversi anni. Ciò ha provocato "un disastro ambientale determinando una situazione di pericolo per l'ambiente e per l'uomo derivante dallo sversamento in mare di pericolosi inquinanti cancerogeni provenienti da monte". Gli inquinanti, "confluendo nella vasca di calcestruzzo della colmata, finivano direttamente in mare. Inoltre il telo di copertura che dovrebbe isolare i materiali contaminati, stivati nel corpo della colmata, è risultato in condizioni di degrado in più punti affiorante e lacerato".

Le vicende legate alla bonifica delle aree di Bagnoli, sostiene la Procura, "sono avvenute in un contesto generalizzato di conflitto d'interesse". Secondo i pm, "tutti gli enti pubblici istituzionalmente preposti al controllo dell'attività di bonifica, quali Arpac, Comune e Provincia di Napoli, si sono venuti a trovare" in una situazione di palese conflitto. Secondo le indagini dei carabinieri del Comando provinciale di Napoli e del Noe, l'interscambio dei ruoli tra controllori e controllati e il conflitto di interessi degli enti pubblici, insieme al comportamento dei soggetti responsabili della vigilanza sulla salvaguardia ambientale hanno determinato "il progressivo scadimento degli obiettivi di bonifica e dei controlli ambientali, causando un disastro ambientale". In particolare, sempre secondo l'accusa, gli organismi di vigilanza hanno avallato le scelte procedurali di Bagnolifutura, la società incaricata della bonifica delle aree. Fra le 21 persone indagate vi sono anche due ex vicesindaci del capoluogo campano: Sabatino Santangelo, presidente della Bagnolifutura fino al 2006, e Rocco Papa, presidente della Bagnolifutura dal 2006 al 2010, entrambi vicesindaci di Napoli in giunte presiedute da Rosa Russo Iervolino. Nei riguardi di entrambi la Procura di Napoli ipotizza i reati di concorso in truffa aggravata. Per gli stessi reati ipotizzati nei riguardi degli ex vicesindaci, è indagato anche Gianfranco Mascazzini, ex direttore generale del ministero dell'Ambiente.

Fra le 21 persone indagate vi sono anche due ex vicesindaci del capoluogo campano: Sabatino Santangelo, presidente della Bagnolifutura fino al 2006, e Rocco Papa, presidente della Bagnolifutura dal 2006 al 2010, entrambi vicesindaci di Napoli in giunte presiedute da Rosa Russo Iervolino. Nei riguardi di entrambi la Procura di Napoli ipotizza i reati di concorso in truffa aggravata. Per gli stessi reati ipotizzati nei riguardi degli ex vicesindaci, è indagato anche Gianfranco Mascazzini, ex direttore generale del ministero dell'Ambiente.

Adesso che il pentolone della falsa bonifica è stato scoperchiato, cosa c'è da fare? La situazione attuale è decisamente peggiore rispetto a quella pre-bonifica. In primo luogo, per l'area dell'ex Italsider occorre assolutamente un nuovo progetto di bonifica e di messa in sicurezza permanente che rispetti la destinazione urbanistica come prevista dagli attuali strumenti urbanistici, un intervento che però stavolta sia serio ed efficace.

Alcune indicazioni emergono dalla stessa ordinanza del tribunale: tali interventi dovranno essere ultimati in un arco di tempo tra "i sei e i dodici mesi", la rimozione della colmata viene definita "doverosa", occorre un "recupero di efficienza del complessivo sistema di messa in sicurezza di emergenza già costruito nel 2002 e in parte implementato nel 2008 funzionale a evitare la dispersione degli inquinanti in area o in mare", inoltre bisognerà predisporre "un sistema stabile e continuo di controlli di qualità sulle acque in ingresso e in uscita dal sistema depurativo". Per attuare questi interventi i giudici hanno nominato custode-amministratore l'attuale presidente di Bagnoli Futura, Omero Ambrogi.

La bonifica di Bagnoli, costata 107 milioni di euro, non solo è stata solo "virtualmente effettuata" ma ha di fatto "comportato una miscelazione dei pericolosi inquinanti su tutta l'area oggetto della bonifica con aggravamento dell'inquinamento dei suoli rispetto allo stato pre bonifica". D'altronde, si sa, smaltire i rifiuti tossici regolarmente costa troppo, ecco quindi che si ricorre al vecchio espediente di mescolarli al terreno, e farli ricomparire come terreno di riporto, adatto a riempire e ricomporre aree da bonificare, dove è stato rimosso il terreno contaminato.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Liliana Adamo

di Liliana Adamo

Come in un motion picture le sequenze emblematiche del nostro contemporaneo sembrano sovrapporsi e fissarsi in quella che chiamiamo memoria storica o, per citarne l’opposto, nella “damnatio memoriae”, cancellazione tangibile del senso che i romani applicavano come condanna a dimenticare, cancellarne ogni traccia. E se la riproduzione mnemonica dei fatti non esiste senza oblio collettivo, la memoria sociale tenta di rimuoverlo e contemporaneamente se ne nutre.

Insieme alle scorie della centrale e al sarcofago del reattore numero quattro, una colonna sepolcrale commemora i caduti della seconda guerra mondiale e gli eroi dell'ex Unione Sovietica che combatterono contro i Tedeschi nel 1944. Nello stesso luogo, è stata eretta una lapide monumentale, un grande monolite, simbolo di un'umanità per metà morta e metà dimenticata, completata da tre piastre d'acciaio con lunghe iscrizioni di nomi e date. Duecento nomi sono stati aggiunti nel 2001 e ancora negli anni successivi. Ecco perché i fabbricanti hanno lasciato altre lastre d'acciaio con uno spazio lungo e vuoto: le morti di Chernobyl hanno strane statistiche.

Fukushima era chiamata Shinobu-no-sato, quando Suginome Taru, signore feudale del dodicesimo secolo, vi costruì un castello e così fu che il latifondo cominciò a svilupparsi e a prosperare, grazie alla produzione delle sete e dei preziosissimi tessuti. Ai primi del Novecento, la piccola città nipponica affacciata sull’Oceano Pacifico, ebbe il privilegio di una banca, primo istituto di credito nazionale nella regione di Tòhokui.

E come in tutti i viaggi atemporali e virtuali che si rispettino, le telecamere di Google Street View sono arrivate a registrare, impassibilmente, ciò che resta della spettrale, ex storica prefettura di Fukushima, una volta città della seta, in un remake, quasi un dejà vu a ritroso di ventisette anni, quando tutti i media del mondo inventariarono i fotogrammi della prima tragedia nucleare in tempo di pace, spezzoni e frammenti per ciò che resta di Chernobyl. Secondo gli esperti americani e il New York Times, ci vorranno altri trent’anni per completare la bonifica della No-Go Zone, mentre il sindaco ha voluto che Google documentasse la situazione nelle aree disastrate, che si venisse a sapere, tout court, di una ricostruzione mai iniziata.

Secondo gli esperti americani e il New York Times, ci vorranno altri trent’anni per completare la bonifica della No-Go Zone, mentre il sindaco ha voluto che Google documentasse la situazione nelle aree disastrate, che si venisse a sapere, tout court, di una ricostruzione mai iniziata.

Le telecamere montate su un’auto catturano le immagini a 360°, ecco ciò che resta fra il centro dello shopping e le strade lungo la costa. Se gli effetti dello tsunami che si è abbattuto l’11 marzo del 2011 (palazzi collassati, rottami, una barca da pesca strappata alla furia delle acque…) avanzano visibili come un ammasso vuoto e inerte di materia urbana senza più ragione d’esistere, le sostanze radioattive riversate dai reattori e rilevate fino a 80 km di distanza dalla centrale (i temibili isotopi dello iodio-131), si concentrano del tutto impercettibili nell’aria, nel suolo, nelle acque, temendo, per chi è rimasto (come i lavoratori della Tepco), una sorta d’abitudine alle radiazioni.

Attraverso la testimonianza di un suo operatore giapponese, Greenpeace racconta di come sia strano arrivare in questi villaggi, imbracati da maschere e tute anticontaminazioni e vedere, immediatamente fuori i venti chilometri interdetti dalla centrale, adulti e bambini aggirarsi normalmente per strada “in pantalone corti e maglietta…"Un giorno mi sono fermato a parlare con un signore e mi sono tolto la maschera…. Non sopportavo quella differenza. Il problema è che la maggior parte della popolazione non è informata, non è realmente al corrente dei rischi che corre, non può proteggersi…quando siamo arrivati al villaggio di Iidate, ci guardavano frastornati, qualcuno addirittura ci scattava foto. Mentre noi misuravamo la radioattività loro semplicemente andavano al supermercato…“ (Sakyo e Daisuke. Dai “Racconti di Fukushima”.) La memoria collettiva non esiste senza oblio collettivo. L’emergenza è invisibile ma dannatamente presente; benché siano trascorsi due anni dal disastro di Fukushima, il livello di radiazioni è alto, troppo alto perché si entri all’interno dei tre reattori per intraprenderne lo smantellamento. La somministrazione costante di ioduro di potassio (per evitare d’assimilare le emissioni), continua per chi è rimasto e per i lavoratori della Tepco (Tokyo Electric Power Corporation), che pagano il conto più salato, con l’aggravante di una strisciante discriminazione della popolazione locale.

La memoria collettiva non esiste senza oblio collettivo. L’emergenza è invisibile ma dannatamente presente; benché siano trascorsi due anni dal disastro di Fukushima, il livello di radiazioni è alto, troppo alto perché si entri all’interno dei tre reattori per intraprenderne lo smantellamento. La somministrazione costante di ioduro di potassio (per evitare d’assimilare le emissioni), continua per chi è rimasto e per i lavoratori della Tepco (Tokyo Electric Power Corporation), che pagano il conto più salato, con l’aggravante di una strisciante discriminazione della popolazione locale.

Tutto è partito dai vertici dell’azienda, scaricare le responsabilità sui “Fukushima 50”, dipendenti che, con il loro intervento e a costo della vita, hanno impedito che si producesse la fusione del nocciolo, come invece, è accaduto per Chernobyl. A soli due anni di distanza, sono ormai “eroi” dimenticati, cancellati dalla storia, dall’oblio collettivo.

Oggi, il gruppo dei “Fukushima 50”, insieme ai sessantatrè operai della “Fukushima Daiichi” e ventuno lavoratori precari, sono costretti a operare in condizioni estreme, soffocando nelle maschere di protezione, sfibrati da un lavoro duro e malpagato, spiegando al reporter del Guardian, che la paga si aggira sugli 800 yen l’ora, 6 euro circa, considerando che un bracciante agricolo in Giappone ne guadagna 1500. Per il Ministero della Sanità, molti di questi eroi dimenticati, sono sottoposti a livelli di radiazioni sopra la media consentita. Le statistiche di Fukushima avranno tempi lunghi.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Alessandro Iacuelli

di Alessandro Iacuelli

AVELLINO. Questa non ci voleva per gli abitanti di un popoloso quartiere centrale della città capoluogo dell'area già protagonista del terremoto del 1980. Durante i lavori di scavo in un cantiere nella centrale Piazza Castello, un anno fa, le escavatrici portarono alla luce un'ampia discarica di materiali misti, con presenza di barre di eternit. Discarica, che la stampa locale ha impropriamente definito come abusiva, risalente addirittura agli anni '60. Impropriamente perché all'epoca non vi era alcuna forma legislativa che vietasse il seppellimento di rifiuti in ogni luogo, compresi i sottofondi stradali.

Dopo la scoperta, scattò il sequestro da parte dell'autorità giudiziaria e il via ad un piano di caratterizzazione da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e dell'Università.

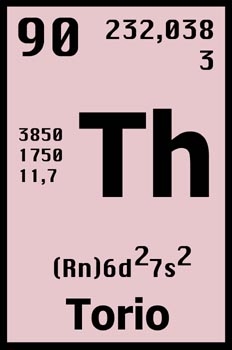

Domenica 10 marzo, gli avellinesi si sono svegliati con la notizia, riportata a tutta pagina dalla stampa locale, che le analisi di caratterizzazione hanno portato alla conclusione che non solo vi è presenza, oltre i limiti consentiti dalla legge, di un paio di metalli pesanti ma che tra quei rifiuti c'è la presenza di Torio-232, isotopo stabile e debolmente radioattivo del pericoloso metallo.

Il Torio-232, che decade mediante radiazione alfa, produce un isotopo del radon, gas radioattivo e pericoloso per la salute. La causa principale di pericolo per la salute, è per ingestione: da solo può provocare danni al fegato; oltre questo, l'esposizione al Torio e la sua inalazione può portare ad un aumento del rischio di cancro ai polmoni, al pancreas, ai reni. Focalizziamo però l'attenzione non sul rischio cancerogeno, ma alla sua pericolosità per ingestione nei confronti del fegato: al di sotto del piano dove è stata trovata la discarica, passano tre grandi condotte idriche, tra cui quella adduttrice che dalle sorgenti del fiume Sorbo porta l'acqua al serbatoio da cui si dirama la rete idrica di tutta Avellino.

Focalizziamo però l'attenzione non sul rischio cancerogeno, ma alla sua pericolosità per ingestione nei confronti del fegato: al di sotto del piano dove è stata trovata la discarica, passano tre grandi condotte idriche, tra cui quella adduttrice che dalle sorgenti del fiume Sorbo porta l'acqua al serbatoio da cui si dirama la rete idrica di tutta Avellino.

La condotta adduttrice risale ai primi anni '60 e, secondo le tecnologie costruttive dell'epoca, è interamente in ghisa, e con una tubatura in ghisa che ha oramai 50 anni, non si può essere affatto certi della sua tenuta.

Col tempo, il Torio si ossida, formando una sostanza detta Toria, che ha uno dei più alti punti di fusione, circa 3300 gradi, di tutti gli ossidi e non è solubile in acqua. Di conseguenza, il primo rischio è che al passare dei decenni, e con l'avanzare nel ciclo di vita delle condotte idriche, si sia potuta produrre qualche microcrepa in grado di far andare dell'ossido di torio in sospensione nelle acque, il che costituirebbe un grave pericolo per i fegati degli avellinesi.

In Italia la prima forma di legislazione in tema di smaltimento dei rifiuti è un Decreto del Presidente della Repubblica del 1982, pertanto materiali depositati negli anni '60, quando ciascun produttore di rifiuti speciali, anche pericolosi, se ne disfaceva secondo proprio gusto e convenienza, non possono essere etichettati come “abusivi”, in quanto il loro smaltimento non è andato contro alcuna legge, anche se sarebbe stato di certo opportuno usare almeno un vincolo etico, in assenza della legge, e non disfarsi di rifiuti pericolosi per la salute usandoli come sottofondi stradali, o sotto le costruzioni.

Tuttavia, da questo punto di vista, la generazione di imprenditori italiani precedente non si è dimostrata affatto diversa da quella attuale: sempre pronti a risparmiare sui costi economici dello smaltimento dei rifiuti delle proprie produzioni, trasformandoli in costi ambientali e sanitari scaricati sulla collettività.

In particolare, in Italia si è fatto uso di Torio per diverse produzioni industriali: leghe di magnesio, elettrodi per saldatura, fili di tungsteno per i catodi delle valvole termoioniche, molto in uso negli anni '60.

Il livello di radioattività è apparentemente basso, molto al di sotto del limite di 1 milliSievert all'anno, e corrispondente a poco più della metà della radiazione assorbita con una radiografia toracica.

Tuttavia, questo dato non è affatto confortante ed il valore basso non deve trarre in inganno: è un livello non pericoloso per esposizioni puntiformi, di pochi secondi, alla radiazione alfa, ma se i futuri controlli dovessero far nascere il sospetto che gli abitanti della zona sono rimasti esposti costantemente, magari per anni, alla radioattività, le cose cambierebbero.

Tuttavia, questo dato non è affatto confortante ed il valore basso non deve trarre in inganno: è un livello non pericoloso per esposizioni puntiformi, di pochi secondi, alla radiazione alfa, ma se i futuri controlli dovessero far nascere il sospetto che gli abitanti della zona sono rimasti esposti costantemente, magari per anni, alla radioattività, le cose cambierebbero.

Nello scorso settembre, l'area di piazza Castello era stata dissequestrata, in modo da permettere la bonifica della discarica emersa dal cantiere stradale. Poi i carotaggi effettuati al fine di caratterizzare i materiali da bonificare e ora la scoperta del Torio, che obbliga a nuovi carotaggi, al controllo delle condotte idriche, a nuove analisi più approfondite e quindi, in definitiva, ad uno slittamento nel tempo della bonifica.

Una bonifica ancora più costosa, complicata e approfondita rispetto a quanto già era stato pianificato: bonificare dal Torio non è la stessa cosa del bonificare dai materiali trovati sul luogo al momento dello scavo nel cantiere.

E a proposito di scavi, questa vicenda riaccende un vecchio sospetto, mai completamente sopito, riguardante i grandi traffici di rifiuti tossici diretti in Campania: se questi sono i materiali sotto la piazza, cosa ci sarà sotto l'adiacente teatro Gesualdo?

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Liliana Adamo

di Liliana Adamo

Quando la passione è più forte del quieto vivere…in tre storie diverse, un unico leitmotiv, l’amore per l’ambiente e la difesa di quel macrocosmo, che, a ragion veduta, il lessico anglosassone interpreta in wildlife, infilando nell’unico lemma, territorio, esseri umani, animali, biodiversità. Queste le persone: Mary Hutton, dall’Australia, cambia la sua vita nel giorno in cui la proiezione di un cortometraggio mostra a ignari telespettatori i soprusi destinati agli orsi costretti a ballare in India, massacrati in Cambogia per ricavarne una speciale zuppa, allevati in Cina al fine d’estrargli la bile. Julie Andersen, originaria di Chicago, Illinois, lascia una promettente (e strapagata) carriera di pubblicitaria, per trasferirsi a Città del Capo, Sudafrica.

Presupposto? La sua grande passione per gli squali e un obiettivo che definisce “personale”: contenerne la mattanza, educando il mondo intero al rispetto del predatore più cacciato dei mari. Infine, una coppia di coniugi, Runa Khan e Yves Marre, francese l’uno, bengalese l’altra, promotori di Friendship, straordinaria ONG che opera nel paese più colpito dal global warming, il Bangladesh.

Tre storie diverse che hanno come primi attori, persone in apparenza uguali a tante altre con sensibilità e determinazione non comuni. Senza eufemismi ci piacerebbe considerarle “eroiche” (si perdoni l’attributo ormai antiquato), spinte da motivazioni interiori inarrestabili, che esigono un’azione in prima persona per non condiscendere alle prevaricazioni e alla sofferenza.

Ecologisti tutto d’un pezzo, fedeli a un’ortodossia massimalista? Ma no, i nostri “eroi” sono lontani anni luce da posizioni intransigenti al pari di gruppi antispecisti eversivi (secondo il Dipartimento di Giustizia americano) - e tanto per citarne gli acronimi: Earth Liberation Front (ELF), Fronte di Liberazione Animale (ALF), il rivoluzionario Celle-Animal Liberation Brigade (RCALB), Rights Militia (ARM)… - a ridosso, invece, di un movimento d’azione diretta che, in Italia, per esempio, trova la sua massima espressione in Occupy Green Hill, il cui “credo” si diffonde a gente “ordinaria”, non solo ad “animalisti tout court” (vedi la storia dell’insegnante e allieva, insieme arrestate per liberare i beagles destinati alla vivisezione).

E se da qualcuno giunge una valutazione superficiale, “sull’onda emotiva di massa”, la protesta unanime di Occupy deborda, anzi, in un’insurrezione popolare che risolutivamente contribuisce alla chiusura dell’allevamento a Montichiari, estendendosi fino alla magistratura e alla richiesta di leggi ad hoc. Enumerando gli arrestati, nel giorno fatidico l’assalto del lager, c’è da restare piacevolmente perplessi: in manette finiscono un integerrimo padre di famiglia, una professoressa, due irreprensibili dipendenti delle poste, un’impiegata del settore pubblico e così via. Quando, in un pomeriggio estivo del ‘92, un servizio televisivo mostra a Mrs. Hutton, gli orsi più a rischio del pianeta, lei, tranquilla casalinga di Perth, non crede ai propri occhi. Il documentario racconta di come, questi meravigliosi animali siano indotti a ballare in India, dopo avergli strappato i denti, incatenati, picchiati, derisi e privati per sempre della loro indole selvaggia, mentre in Cambogia, la strage continua per una zuppa di zampa d’orso e in Cina per ricavarne la bile.

Quando, in un pomeriggio estivo del ‘92, un servizio televisivo mostra a Mrs. Hutton, gli orsi più a rischio del pianeta, lei, tranquilla casalinga di Perth, non crede ai propri occhi. Il documentario racconta di come, questi meravigliosi animali siano indotti a ballare in India, dopo avergli strappato i denti, incatenati, picchiati, derisi e privati per sempre della loro indole selvaggia, mentre in Cambogia, la strage continua per una zuppa di zampa d’orso e in Cina per ricavarne la bile.

La pratica è tra le più cruente inflitte a un animale vivo: Mary Hutton ricorda ancora quel piccolo orso nero asiatico, rinchiuso in gabbia con un catetere di ferro grezzo inserito nella cistifellea per drenargli la bile, utilizzata per infusi “medicamentosi”. L’orsetto, sconvolto dal dolore, seguitava a sbattere la testa contro le sbarre durante il suo martirio. In tutto l’Estremo Oriente c’è un mercato molto fiorente basato sulla tortura degli animali e neppure la fauna selvatica ne è esente.

La tranquilla casalinga di Perth trascorre due settimane a girarsi e rigirarsi fino al momento in cui decide di fare qualcosa. E questa donna minuta, dallo sguardo dolce e solo in apparenza remissivo, comincia con una petizione in un centro commerciale per trasformarsi, dieci anni dopo, nel simbolo vivente per la liberazione e il recupero degli orsi in Asia, anche se, oggi, lei stessa ammette che la fine di questo “triste e ripugnante business” è ancora lontana. Crea un Fondo Bears e un manifesto, Save the bears, meditato a lungo nel garage di casa usato come ufficio. La sua iniziativa, appoggiata dall’intera classe medica veterinaria australiana, si ripercuote perfino il Parlamento.

Quanti orsi ha confiscato e riabilitato la signora Hutton? Migliaia, sebbene il suo impegno le sia costato caro. Nel 2005, quando parte per la Cambogia per affrontare una cultura refrattaria, bracconieri e commercianti senza scrupoli, suo figlio Simon, direttore del progetto Bears, è travolto e ucciso in strada a Phnom Penh. Oggi, Save the bears è un’organizzazione allargatasi in molti paesi, concentrata soprattutto nella riabilitazione degli orsetti orfani in Estremo Oriente e Russia, nel sud est asiatico, in Ecuador, India, Indonesia, Laos, Thailandia e Vietnam.

Raccogliendo sostenitori e donazioni da ogni parte del mondo, i partenariati transnazionali pensati su misura per paesi geograficamente e culturalmente diversi, grazie a una vasta gamma di strategie, perseguono gli obiettivi primari: introdurre mezzi di sussistenza sostenibili, consapevolezza ambientale, maggiore tutela dal punto di vista legislativo per intere comunità d’orsi selvatici. Malgrado ciò, lei, donna priva d’eccessive pretese, che è tornata a vivere a Perth e tira avanti con la modesta pensione militare del marito, minimizza i suoi successi: “Senza l’aiuto e la cooperazione di molte persone non avrei potuto affrontare un’impresa del genere…”.

Julie Andersen non ha esitato un attimo a lasciarsi alle spalle un’allettante carriera di pubblicitaria e seguire la passione per gli oceani, inventandosi dal niente, un lavoro fra i più duri, le public relations al servizio del pianeta: “Dovevo farlo subito, dall’oggi al domani, una decisione così drastica andava presa al volo; se avessi ponderato a lungo questa scelta, avrei rischiato di non partire…”. Con un pragmatismo peculiarmente yankee, la Andersen plasma una vera e propria azione no profit; la mission? Salvare gli squali dall’imminente estinzione. E si butta nella causa con la stessa risolutezza con cui a New York, ha impiantato e lasciato una società con sette milioni di dollari in fatturato, quaranta dipendenti e un business con brands altisonanti, AOL, Porsche, Citibank, Volkswagen. Nella personalità prorompente di questa giovane donna convive una dualità, una sorta di sdoppiamento: imprenditrice in carriera, esperta subacquea, profonda conoscitrice degli oceani e appassionata ambientalista, sviluppa un contatto speciale con gli squali che si è evoluto negli anni, fino a diventare un rapporto di dipendenza reciproca.

Nella personalità prorompente di questa giovane donna convive una dualità, una sorta di sdoppiamento: imprenditrice in carriera, esperta subacquea, profonda conoscitrice degli oceani e appassionata ambientalista, sviluppa un contatto speciale con gli squali che si è evoluto negli anni, fino a diventare un rapporto di dipendenza reciproca.

Julie ama gli squali tigre, nuota con loro, li accarezza, li segue nelle profondità dell’oceano, senza mai provarne orrore o timore. Per la cronaca, Julie non è mai stata attaccata da uno squalo. Quando fa la sua scelta di vita, trasferendo armi e bagagli in Sudafrica, sa innanzitutto di dover agire sul piano comunicativo per restituire al signore dei mari, onore e merito. Una campagna mediatica in cui riversa talento ed esperienze acquisite nell’advertising.

Comincia a produrre un suo environmental trademark, Shark Angels e tre bellissime ragazze (lei compresa), promuovono un espediente, scortare in immersione, gruppi di persone educando all’interazione con gli squali, esorcizzando la paura: squali bianchi, tigre, martello, solo in casi rarissimi e sporadici (se provocati) possono essere pericolosi, il resto è finzione letteraria e cinematografica.

Considerato alla stregua di una belva assetata di sangue, questo formidabile predatore non ha mai suscitato simpatia o attenzione, la sua cattura, normalmente, è vista come una liberazione. In realtà, ogni squalo ucciso genera profitto; pinne, mascelle, denti valgono oro nei mercati di mezzo mondo, particolarmente in quelli asiatici, mentre s’ignora quanto la sua scomparsa, rappresenti una vera e propria minaccia all’intero habitat sottomarino.

Per Julie Andersen e Hannah Medd (biologa fra le più stimate che opera in Sudafrica), leggi e pene severe non bastano; mobilitare l’opinione pubblica, invece, può sgomberare il campo dai pregiudizi, conferendo dignità al ruolo fondamentale che svolge lo squalo nell’equilibrio della fauna oceanica. Se invitare la gente a immergersi, trovandosi faccia a faccia con questo predatore, può apparire come un’adrenalinica e imprudente performance, questa è in realtà un’attività importante per le comunità costiere, che così supplisce a introiti arbitrari, aiutando a difendere gli squali dalla mattanza.

Nel 2012 la Andersen si è resa protagonista di straordinari exploit: fra tutti, le iniziative di Shark Savers e Operation Requiem contro lo "shark finning" (immediatamente dopo la cattura, allo squalo sono tranciate di netto le pinne che saranno utilizzate nella preparazione della "shark fin soup", molto richiesta nei ristoranti asiatici, mentre l’animale, ributtato in mare, è condannato a un’atroce agonia).

Per vanificare l’odiosa pratica con tutti i mezzi, giuridici e di sensibilizzazione verso l’opinione pubblica, Operation Requiem ha prodotto anche un video, girato a Hong Kong e commentato da un popolare Olympic man, molto amato dai cinesi, l’ex cestista Yao Ming, che ostenta, senza mezzi termini, quale evidente brutalità si celi dietro un’antica tradizione culinaria, di cui, oggi, si può fare benissimo a meno…

Per vanificare l’odiosa pratica con tutti i mezzi, giuridici e di sensibilizzazione verso l’opinione pubblica, Operation Requiem ha prodotto anche un video, girato a Hong Kong e commentato da un popolare Olympic man, molto amato dai cinesi, l’ex cestista Yao Ming, che ostenta, senza mezzi termini, quale evidente brutalità si celi dietro un’antica tradizione culinaria, di cui, oggi, si può fare benissimo a meno…

Il germe del progetto “Friendship” ha inizio nel 1994, quando Yves Marre, navigatore solitario, partendo dalla Francia, raggiunge il tropico del Cancro e il Golfo del Bengala. Qui, sulle coste del Bangladesh decide di fermarsi e, a un certo punto, convertire il suo natante in una sorta di pronto soccorso galleggiante per chi, come i più poveri dei bengalesi, non ha accesso a cure mediche.

Percorso da un intricato sistema fluviale tra il Gange e il Brahmaputra, con una particolarissima conformazione morfologica, il Bangladesh è fra i paesi più duramente colpiti dalla fenomenologia a catena legata ai cambiamenti climatici. Dove una volta c’erano campi coltivati, vaste aree coperte da una fitta vegetazione (tipica dei climi tropicali) e villaggi abitati, ora c’è solo acqua.

Nel golfo del Bengala, negli ultimi decenni, inondazioni, tempeste tropicali, cicloni in accelerazione, hanno causato un’inarrestabile erosione del territorio, riduzione d’acqua potabile, depauperamento delle risorse, profughi.

In un territorio fragile e poverissimo, in cui le culture arcaiche legate alla pesca e all’agricoltura cedono il passo alla disgregazione, Yves Marre tenta di persuadere varie organizzazioni non governative e internazionali a realizzare il suo progetto con la possibilità a trasformare la barca in un modello sostenibile per servizi sanitari e di prima assistenza alle popolazioni locali, stremate da carestie e malattie. Poi avviene qualcosa: l’incontro con una principessa bengalese, Runa Khan, che da lì a poco diventa sua moglie, ribalta la prospettiva di un inevitabile fallimento. Grazie al prestigio della “casta” e alle sue competenze, Runa intercede e ottiene i primi finanziamenti dall’Unilever (multinazionale anglo-olandese, nel settore dei generi di largo consumo, che si è distinta in attività benefiche nel terzo mondo con “crescita sostenibile”) e crea insieme al marito, quella che diventerà un’organizzazione ONG di sicuro impatto.

Grazie al prestigio della “casta” e alle sue competenze, Runa intercede e ottiene i primi finanziamenti dall’Unilever (multinazionale anglo-olandese, nel settore dei generi di largo consumo, che si è distinta in attività benefiche nel terzo mondo con “crescita sostenibile”) e crea insieme al marito, quella che diventerà un’organizzazione ONG di sicuro impatto.

La chiameranno Friendship, in onore di una barca giunta dalla Francia e dell’amicizia che accomuna popoli diversi, avviando una collaborazione attiva con gli abitanti delle isole “nomadi” più remote e vulnerabili del Bangladesh.

Elementi indissociabili che contraddistinguono Friendship? Partecipazione, empatia, profonda conoscenza delle radici culturali del popolo bengalese, esperienza sul campo, propensione all’eco sostenibilità resa possibile anche dalla tecnologia.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Michele Paris

di Michele Paris

Nello scorso fine settimana migliaia di manifestanti ambientalisti hanno dimostrato a Washington di fronte alla Casa Bianca per chiedere a Barack Obama di prendere una decisione che potrebbe senza esagerazioni determinare il futuro della lotta al cambiamento climatico in tutto il mondo. La scelta che a breve il presidente democratico sarà chiamato a fare riguarda l’eventuale concessione del via libera alla costruzione di un oleodotto in territorio americano per trasportare verso il Golfo del Messico il petrolio estratto da giacimenti estremamente inquinanti situati nello stato canadese dell’Alberta.

Il progetto dell’oleodotto in questione - denominato “Keystone XL” - sembrava già essere sul punto di essere approvato dalla Casa Bianca poco più di un anno fa quando, a sorpresa, nel gennaio 2012 la decisione venne rinviata. Di lì a poco impegnato nella campagna elettorale per la rielezione, infatti, Obama non se la sentì di ratificare un provvedimento così delicato di fronte alla netta opposizione delle varie associazioni ambientaliste che hanno in gran parte sostenuto la sua corsa per un secondo mandato alla guida del paese.

Il percorso originario dell’oleodotto, inoltre, attraversava delle falde acquifere fondamentali per l’approvvigionamento di acqua potabile di alcuni stati occidentali degli Stati Uniti, in particolare il Nebraska, rendendo insostenibile il rischio di possibili fuoriuscite di greggio.

Tale pericolo risulta poi amplificato dalla natura di questo genere di petrolio, estremamente corrosivo, che si trova nei depositi sotterranei dell’Alberta. Esso appartiene alla categoria delle cosiddette sabbie bituminose (“tar sands”), dalle quali si estrae appunto un prodotto greggio attraverso complessi e onerosi procedimenti di raffinazione. Sia l’estrazione che la raffinazione richiedono ingenti quantità di acqua e di energia, contribuendo enormemente all’emissione di anidride carbonica in atmosfera. Come se non bastasse, i procedimenti di estrazione richiedono lo scavo di una sorta di miniere a cielo aperto, le quali hanno già completamente devastato ampie porzioni di territorio incontaminato nello stato dell’Alberta. L’oleodotto inizialmente progettato dalla compagnia TransCanada aveva incontrato così l’opposizione non solo della maggioranza della popolazione di stati come il Nebraska, ma anche delle autorità locali, non esattamente note per la loro avversione all’industria petrolifera. Il tracciato modificato dell’oleodotto, successivamente sottoposto al governo americano, lo scorso mese di gennaio ha però ottenuto l’OK dal governatore del Nebraska, il repubblicano Dave Heineman, il quale ha invitato la Casa Bianca a fare lo stesso.

L’oleodotto inizialmente progettato dalla compagnia TransCanada aveva incontrato così l’opposizione non solo della maggioranza della popolazione di stati come il Nebraska, ma anche delle autorità locali, non esattamente note per la loro avversione all’industria petrolifera. Il tracciato modificato dell’oleodotto, successivamente sottoposto al governo americano, lo scorso mese di gennaio ha però ottenuto l’OK dal governatore del Nebraska, il repubblicano Dave Heineman, il quale ha invitato la Casa Bianca a fare lo stesso.

Tecnicamente, l’approvazione finale spetta al Dipartimento di Stato americano, dal momento che l’oleodotto da oltre tremila chilometri attraversa anche un paese straniero, ma la decisione definitiva sarà di fatto presa in prima persona dal presidente.

La questione dell’oleodotto Keystone XL ha come previsto assunto dimensioni politiche negli Stati Uniti, con i politici e gli analisti favorevoli alla sua approvazione impegnati a sottolineare l’importanza del progetto sia per svincolare gli Stati Uniti dalla dipendenza energetica da paesi instabili del Medio Oriente o da altri con cui i rapporti sono tutt’altro che amichevoli, come il Venezuela, sia per dare un impulso all’occupazione in tempi di crisi. Per gli oppositori, invece, le ragioni ambientali dovrebbero prevalere sugli illusori benefici immediati che un simile progetto da circa 7 miliardi di dollari potrebbe produrre.

Come ha messo in evidenza qualche giorno fa un’esauriente analisi del professor Michael Klare per il blog TomDispatch, una decisione positiva da parte dell’amministrazione Obama farebbe soprattutto la gioia dell’industria petrolifera canadese e delle grandi compagnie americane che hanno investito massicciamente nelle “tar sands” dello stato dell’Alberta. Per questo motivo, da tempo le lobbies del petrolio stanno intensificando il loro sforzo a Washington per ottenere dalla Casa Bianca un riscontro favorevole ai loro clienti. Per Klare, infatti, in gioco ci sarebbe il futuro stesso delle trivellazioni di depositi di sabbie bituminose, in Canada e non solo. Dal momento che le estrazioni di questo tipo di petrolio richiedono operazioni molto costose, per le compagnie impegnate nel business delle “tar sands” è necessario disporre di un apparato logistico efficiente che consenta loro di esportare agevolmente ingenti quantità di petrolio verso raffinerie adeguatamente attrezzate. In questo senso, le strutture americane nel Golfo del Messico rappresentano la scelta più razionale e vantaggiosa.

Per Klare, infatti, in gioco ci sarebbe il futuro stesso delle trivellazioni di depositi di sabbie bituminose, in Canada e non solo. Dal momento che le estrazioni di questo tipo di petrolio richiedono operazioni molto costose, per le compagnie impegnate nel business delle “tar sands” è necessario disporre di un apparato logistico efficiente che consenta loro di esportare agevolmente ingenti quantità di petrolio verso raffinerie adeguatamente attrezzate. In questo senso, le strutture americane nel Golfo del Messico rappresentano la scelta più razionale e vantaggiosa.

Se il petrolio estratto dalle “tar sands” dell’Alberta, uno stato senza sbocco sul mare, non dovesse ottenere l’accesso ad un oleodotto come quello allo studio del governo americano, le possibili alternative risulterebbero difficilmente percorribili. Le compagnie estrattive dovrebbero cioè, ad esempio, cercare uno sbocco verso ovest per raggiungere il mercato asiatico, dove peraltro scarseggiano le raffinerie adatte a trattare questo greggio, passando attraverso uno stato come il British Columbia dove le resistenze alla costruzione di pericolosi oleodotti è decisamente più ferma rispetto all’Alberta.

Oppure, il greggio delle “tar sands” potrebbe dirigersi sempre verso gli USA ma viaggiando a est, attraverso l’Ontario e il Quebec, per congiungersi agli oleodotti diretti a sud già esistenti. Tuttavia, la diffidenza diffusa tra gli abitanti degli stati canadesi e americani interessati è già risultata evidente nel recente passato e, inoltre, per trovare raffinerie adeguate sarebbe comunque sempre necessario raggiungere l’ancora ben lontano Golfo del Messico.

Di fronte a queste difficoltà, dunque, il greggio proveniente dall’Alberta continuerebbe a dover essere offerto a prezzi decisamente troppo bassi per consentire agli investitori di coprire i costi sostenuti. Secondo alcune stime, le compagnie canadesi ed altre estere come Chevron, ExxonMobil e Shell hanno già investito qualcosa come 100 miliardi di dollari nell’ultimo decennio in questo business e hanno ora tutta l’intenzione di vedere realizzati i loro progetti, ottenendo dalla Casa Bianca il via libera all’oleodotto Keystone XL. Una decisione a loro favorevole, sostiene sempre Michael Klare su TomDispatch, stimolerebbe anche ulteriori investimenti nelle “tar sands”, in Canada e altrove, mentre in caso contrario lo sviluppo dell’intera industria nel breve e medio periodo potrebbe subire un netto rallentamento.

Una decisione a loro favorevole, sostiene sempre Michael Klare su TomDispatch, stimolerebbe anche ulteriori investimenti nelle “tar sands”, in Canada e altrove, mentre in caso contrario lo sviluppo dell’intera industria nel breve e medio periodo potrebbe subire un netto rallentamento.

Quest’ultimo scenario appare peraltro più che auspicabile alla luce del devastante impatto ambientale di questo genere di estrazioni. Vista la tendenza mostrata nell’ambito delle esplorazioni petrolifere dall’amministrazione Obama in questi quattro anni, durante i quali sono state aperte alle trivellazioni nuove vaste aree anche ecologicamente sensibili, come ad esempio in Alaska, le speranze che l’oleodotto Keystone XL possa essere definitivamente messo da parte di fronte alle enormi pressioni degli interessi petroliferi coinvolti appaiono però ridotte.

Qualche gruppo ambientalista continua in ogni caso ad essere fiducioso, come l’associazione Sierra Club, tra le ispiratrici della già ricordata protesta di domenica scorsa a Washington. Per il suo direttore esecutivo, Michael Brune, alla fine il presidente metterà il veto alla costruzione del colossale impianto in territorio americano, poiché con la sua approvazione l’impatto sul cambiamento climatico risulterebbe insostenibile.

Che quella dell’attivista americano sia un’illusione o una speranza fondata risulterà chiaro a breve, quando l’inquilino della Casa Bianca metterà il proprio sigillo su una vicenda che potrebbe lasciare un’impronta indelebile sul futuro del pianeta.