- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Liliana Adamo

di Liliana Adamo

A un certo punto, le immagini della BBC mostrano due persone, un inviato scortato da un ecologista, che si aggirano con aria avvilita sulla battigia di una spiaggia alle Hawaii. L’arenile di Kamilo Beach è tappezzato da infiniti e infinitesimali granellini colorati: un granellino grigio, uno azzurro, l’altro aranciato…

Coriandoli scoloriti venuti da lontano, residui quasi impercettibili dei nostri rifiuti in seguito all’azione delle onde, ormai inestricabilmente amalgamati alla sabbia. L’ecologista ne prende una manciata e la mostra al reporter; scomponendoli uno a uno, comincia la triste conta: “Questo è plastica, questo, invece, è ferro, quest’altro è semplicemente vetro…”.

Il reportage in questione, prodotto appunto dalla BBC e intitolato "Tropic of Cancer - Laos to Hawaii”, è diventato popolare qualche anno fa per aver divulgato attraverso il mezzo televisivo, quel segmento scomodo cui pochi erano informati perché sapientemente “imboscato” dai governi di ben due continenti. E’ chiamata “Pacific Trash Vortex” e Kamilo Beach, su un’isola delle Hawaii, si trova esattamente sulla sua traiettoria. Ha un diametro di 2500 chilometri, una profondità di 30 metri e, negli ultimi anni, quest’immensa discarica galleggiante in pieno oceano, ha raggiunto quasi i 4 milioni di tonnellate.

Se dalla blasonata BBC ci spostiamo a una piccola televisione indipendente che dirama via web“The plastic bag”, vale a dire, la vita immortale di un sacchetto di plastica (cortometraggio di Ramin Bahrani), diventerà lampante cosa sia destinato a sopravvivere dopo di noi. Il video, molto cliccato, mostra le smanie esistenziali di un anonimo shopper (non biodegradabile e non riciclabile), complemento imprescindibile dei consumi urbanizzati, che finisce in pattumiera e poi in discarica. Dopo un imprecisato numero di tentativi, riesce a riprendersi la libertà mentre, sulle ali del vento, vola alla ricerca di colei che l’aveva gettato via, per ricomporre l’origine e trovare il senso immortale della sua esistenza.

Ma ecco il colpo di scena: fuggito dalla discarica, il sacchetto trova un mondo ormai spopolato dall’umanità. La sua inquietudine si placa nel momento in cui, trasportato dalla pioggia fino al letto di un fiume, si ritrova in mare, dove, finalmente, potrà ricongiungersi ai suoi simili nel vortice dei rifiuti nel Pacifico e qui, senza fretta, si lascerà macerare in uno stato d’inesauribile inerzia.

Emblema indistruttibile della civiltà dei consumi nordamericana, l’immondezzaio del “Pacific Trash Vortex” si è formato dal boom economico degli anni Cinquanta, spinto dal Subtropical Gyre che si muove in senso orario a spirale, grazie a un sistema di correnti ad alta pressione. Ipotizzando un modello terrestre, la zona può essere riconducibile a una sorta di deserto oceanico, dove la vita è pressoché scomparsa, un luogo inverosimile evitato da pescherecci e altre imbarcazioni.

Emblema indistruttibile della civiltà dei consumi nordamericana, l’immondezzaio del “Pacific Trash Vortex” si è formato dal boom economico degli anni Cinquanta, spinto dal Subtropical Gyre che si muove in senso orario a spirale, grazie a un sistema di correnti ad alta pressione. Ipotizzando un modello terrestre, la zona può essere riconducibile a una sorta di deserto oceanico, dove la vita è pressoché scomparsa, un luogo inverosimile evitato da pescherecci e altre imbarcazioni.

Come nel caso di Kamilo Beach, il materiale galleggiante finisce fuori portata, terminando la propria vita sulle spiagge delle Hawaii o addirittura in California fino alle coste giapponesi, formando degli strati spessi, alti a tre metri. L’80% dei rifiuti proviene dalla terraferma, mentre il resto è travasato in mare da navi private, commerciali, barche da pesca.

Cosa si è fatto finora? Escludendo sparuti temerari come Charles Moore e Curtis Ebbesmeyer, poco o nulla; il “Pacific Trash Vortex” esiste lì, a commemorare il nostro marchio d’infamia, espandendosi sempre di più. Per la plastica, il 15% dei 100 miliardi di chilogrammi prodotti all’anno o giù di lì, finisce in mare; in parte, opprimendo i fondali degli oceani, distruggendo tutto ciò che incontra, biodiversità marina, barriera corallina e quant’altro, mentre il resto continua a galleggiare, sgretolandosi in particelle destinate allo stomaco di mammiferi e pesci, portandoli alla morte. La plastica si decomporrà, ma solo tra centinaia e centinaia di anni, all’alba di un nuovo eden, chissà…

Se storicamente i rifiuti accumulati nell’oceano, erano spontaneamente sottoposti a biodegradazione, dagli anni Cinquanta l’enorme quantità di plastica mista a rottami, invece di declassarsi, si disintegra in frammenti sempre più piccoli, mantenendo la stessa caratteristica polimerica anche quando raggiunge le dimensioni di una molecola.

Non solo il fenomeno produce un alto tasso inquinante di PCB (policlorobifenili) a lento rilascio, ma l’emersione delle particelle, simili allo zooplancton, inganna la fauna marina che le ingerisce, introducendole dritto nella catena alimentare. Si è visto, attraverso alcuni studi, che campioni d’acqua, hanno una quantità di plastica intrinseca superiore al fattore 6 dello zooplancton, con risultati facilmente immaginabili.

La caduta d’interi container di navi cargo, alimenta ulteriormente il vortice di PCB, con materiale che finisce sulle spiagge circostanti. L’incidente più famoso, causato dalla nave mercantile Hansa Carrier, è datato 1990.

La caduta d’interi container di navi cargo, alimenta ulteriormente il vortice di PCB, con materiale che finisce sulle spiagge circostanti. L’incidente più famoso, causato dalla nave mercantile Hansa Carrier, è datato 1990.

Nell’occasione scivolano in mare 80.000 tra calzature e scarpe di ginnastica a marchio Nike, mandate qua e là, nell’arco di tre anni, fra le spiagge della British Columbia, Oregon e Hawaii. Nel ’92, galleggiano migliaia di giocattoli, nel ’94, attrezzature da hockey e così via. Attraverso i flussi delle correnti oceaniche, il gorgo del “Pacific Trash”, può determinare le sue enormi dimensioni su scala globale.

L’equipe oceanografica di Charles Moore ha analizzato a fondo la diffusione e la concentrazione dei detriti plastici formati da monofilamenti, fibre di polimeri, incrostati di zooplancton e diatomee.

Utilizzando una grande rete a strascico, molti ne sono stati tirati su e Marcus Eriksen, ricercatore della Marine Research Foundation creata da Moore, ha rilevato come, inizialmente, la gente si era fatta l’idea che si trattasse di un’isola di plastica, sulla quale sarebbe stato facile camminare. In realtà, ha spiegato, la marea di rifiuti somiglia sempre di più a “un infinito minestrone di plastica che si estende su un’area grande forse il doppio degli Stati Uniti…”.

L’oceanografo, Curtis Ebbesmeyer, che si è occupato a lungo del problema, paragona il gorgo a un organismo vivente: "Si divincola come un grosso animale privo di guinzaglio. Quando la bestia si avvicina alla terraferma, com’è accaduto alle Hawaii, le conseguenze sono gravissime. La massa di rifiuti rigurgita pezzi e le spiagge si trasformano in un tappeto di plastica”.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

Blocchi stradali e Tiberina bloccata. La reazione dei residenti di Riano Flaminio al progetto d’installazione della discarica non si è fatta attendere. Centinaia e centinaia di persone sono in strada, alcuni incatenati, a combattere quella che viene definita “una battaglia di tutti”. L’ennesima pensata priva di strategia politica e ambientale dell’ennesimo prefetto ha quindi aperto la strada alla mobilitazione di chi non ci pensa proprio a trasformare il proprio territorio in una fabbrica di veleni a cielo aperto. Non vogliono diventare la pattumiera di Roma. E pochi conoscono i rischi e le conseguenze di ambiente e salute che questa decisione porta con sé.

Ma la protesta dei cittadini è sacrosanta; non solo non sono stati consultati, ma nemmeno è stata considerata percorribile una intesa provvisoria, in spregio ad ogni norma comunitaria e ad ogni briciolo di buonsenso. Bruxelles aveva nei giorni scorsi sottolineato come l’attuale conferimento nelle discariche del Lazio dei rifiuti non trattati adeguatamente sia una violazione dei principi comunitari e potrebbe portare a pesanti sanzioni nei confronti del governo italiano. Rimane, dunque, aperto ancora il problema della realizzazione di tutti gli impianti necessari - i cosiddetti Tmb - che dovranno pretrattare i rifiuti romani prima dell’ingresso nella discarica che sostituirà Malagrotta.

Perché comunque Malagrotta, la grande discarica alle porte della Capitale, chiuderà e la decisione non potrà protrarsi oltre la fine dell’anno. La situazione di Roma è sul filo dell’emergenza e l’individuazione dei siti candidati (Monti dell'Ortaccio - Roma, Quadro Alto-Riano e Pian dell'Olmo-Roma rimasti in piedi dopo la provvidenziale decisione di depennare Villa Adriana e la bocciatura di Corcolle) è ormai da questa sera una scelta bella e fatta. Su Quadro Alto si erano peraltro concentrate le maggiori perplessità proprio per la composizione idrogeologica del terreno, caratterizzata da un grado di permeabilità probabilmente non adeguato agli standard di legge previsti. Quale acqua berremo?

Il proprietario della discarica di Malagrotta, Manlio Cerroni, in una lettera aperta al Ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, ha assicurato impegno per la chiusura della discarica e per la raccolta differenziata. E’ questa infatti la grandissima pecca della Capitale e di molto del territorio regionale. Aldilà delle vele itineranti mandate in giro dalla governatrice del Lazio e di qualche Municipio, l’impegno delle Istituzioni locali sul fronte della differenziata è stato pari a zero. Dove sta funzionando il merito va ai Comuni virtuosi e alle singole Giunte.

L’istruttoria per individuare i nuovi siti è partita da tempo, ma l’inerzia delle istituzioni locali e la nomina a commissario del prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, è la prova conclamata di una volontà a far debordare il caso in vera e propria emergenza. Questa la visione severa del Ministro dell’Ambiente Clini che replica alle istituzioni locali rimproverando scarsa efficienza e poca competenza. O semplicemente dalla differenziata si guadagna troppo poco?

L’istruttoria per individuare i nuovi siti è partita da tempo, ma l’inerzia delle istituzioni locali e la nomina a commissario del prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, è la prova conclamata di una volontà a far debordare il caso in vera e propria emergenza. Questa la visione severa del Ministro dell’Ambiente Clini che replica alle istituzioni locali rimproverando scarsa efficienza e poca competenza. O semplicemente dalla differenziata si guadagna troppo poco?

Dal canto loro, Alemanno e Polverini, si erano opposti strenuamente alla scelta provvisoria di Monte Carnevale, ai piedi di Malagrotta, perché considerato un luogo rischioso per la salute dei cittadini per la presenza di falde acquifere facilmente contaminabili. Ecco però che ci aveva pensato l’Ammiraglio Di Paola a smentire la decisione del Ministro dell’Ambiente, negando la disponibilità di quell’area per prossimità a campi elettromagnetici dannosi per i cittadini.

In realtà la premura vera della Difesa è sembrata più quella di stare bene alla larga dal Centro Interforze che si trova nei pressi. Quella dei rifiuti, che come sempre rimane una partita politica difficile e soprattutto un’occasione di business che fa gola a tanti, a Roma, in buona sostanza, è diventata quasi un giallo politico.

Mentre gli abitanti di Riano si incatenano e annunciano proteste bollenti, il Presidente del Colari e proprietario di Malagrotta, Cerroni, durante i giorni del toto–nome dei siti rivendicava una sorta di investitura de facto, data l’esperienza, l’istruttoria avviata e la legge sulla liberalizzazione dei servizi n. 27/2012, ad occuparsi della nuova discarica come un vero e proprio diritto imprenditoriale acquisito sul campo. Al thriller si unisce il grottesco.

Il Ministro dell’Ambiente, interpellato proprio dagli Enti Locali, ha fornito in via definitiva le sue valutazioni a Regione e Comune che, unici deputati a poter siglare il documento finale,hanno rimesso al prefetto la decisione finale. Per reale premura per il diritto alla salute dei cittadini recita la cronaca o perché, più verosimilmente, troppo attenti a chi si occupa del business delle discariche e consapevoli dell’incapacità dimostrata ad avviare quel percorso del rifiuti di cui la discarica rappresenta solo il segmento finale e residuale.

La politica dei rifiuti inizia infatti a monte del processo ed è su questo fallimento pluriennale e totale che Malagrotta scoppierà, mentre le schermaglie politiche si protrarranno sulla pelle dei cittadini. Anch’essi, va detto, resistenti e indifferenti ad adottare comportamenti virtuosi in merito allo smaltimento domestico dei rifiuti.

La politica dei rifiuti inizia infatti a monte del processo ed è su questo fallimento pluriennale e totale che Malagrotta scoppierà, mentre le schermaglie politiche si protrarranno sulla pelle dei cittadini. Anch’essi, va detto, resistenti e indifferenti ad adottare comportamenti virtuosi in merito allo smaltimento domestico dei rifiuti.

Il duello è tra Governo ed Enti Locali, velleità imprenditoriali e vuoti mentali su come inventare e tradurre in opere di fatto le nuove direttive sullo smaltimento dei rifiuti.

A morire insieme a Malagrotta deve essere, infatti, tutto il sistema rifiuti incentrato sulla discarica così come è stato finora. Questo il monito del Governo sulla vicenda. Il recupero di materia ed energia e la differenziata rappresentano l’unica via per non finire come Napoli e per adeguarci alle direttive europee. In una parola per affrontare la questione dei rifiuti nella sua totalità: che è fatta di competenze scientifiche, di responsabilità politiche, di progetti nuovi di zecca.

La discarica come il tappeto sotto cui Berlusconi nascose i sacchetti a Pianura non è più la soluzione. Non è necessario neppure inventare, basterebbe copiare da qualche zelante Paese europeo o da qualche Comune virtuoso. E se le barricate della “monnezza” in Campania hanno mostrato tutta la nullità dello Stato di fronte al potere economico della camorra, l’indolenza delle nostre istituzioni locali ci ha consegnato in bocca all’emergenza. In barba alle perizie, alle voci degli ambientalisti, al monito delle Istituzioni centrali. Ce n’è abbastanza, visto che parliamo del diritto alla salute di migliaia di cittadini, per andare a casa.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Liliana Adamo

di Liliana Adamo

Che c’è di peggio di una crisi economica? Una crisi ambientale, e non è un eufemismo. Cominciamo col dire che l’Europa si appresterà ad affrontare l’ennesima emergenza quando, molto probabilmente, non avrà neanche risolto la metà dei suoi problemi scaturiti dal debito e dalla bolla finanziaria partita nel 2008.

Che i cambiamenti climatici non siano un lapsus propagandato da ecologisti irriducibili, è ormai un dato di fatto; che i rendez-vous annuali fra plenipotenziari di mezzo mondo non riescano a mettere in pratica soluzioni invece di risultati mediocri e di facciata, è altro dato di fatto; che il degrado ambientale prodotto dalle grandi potenze industrializzate ricada soprattutto sui paesi in via di sviluppo, incombendo su popolazioni già prive di risorse, è un ulteriore dato di fatto.

Se il protocollo di Kyoto (con tanti buoni propositi mai condivisi e completamente falliti) stimava una riduzione del 6,5% delle emissioni, l’Italia, giusto per citare un esempio, le ha aumentate del 13%; peggio è toccato al resto del mondo industrializzato, che le ha innalzate fino al 37%. Scoraggiante e scontato rilevare che ci apprestiamo a un punto di non ritorno, con il picco d’inquinamento non più tollerabile per tornare a un eden originario, con fenomeni come scioglimenti dei ghiacciai, aumento volumetrico degli oceani (3,5 mm l’anno), inondazioni, estesi periodi di siccità e altri “inconvenienti” che si moltiplicheranno a ritmi sempre più accelerati.

Il nostro paese non ne sarà indenne: in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, il 27% del suolo si sta velocemente inaridendo, mentre il 10% della Sardegna è già desertificato. Dunque, considerati i presupposti, i conti ambientali non torneranno in pareggio, almeno per prossimi quarant’anni.

Fintanto che le Nazioni Unite studiano la possibilità di rendere ufficiale lo “status di rifugiato ambientale”, senza però approdare a un’entità sul piano della concretezza, si suppone che gli sconvolgimenti del global warming porteranno milioni di persone a bussare alle porte dei paesi occidentali e l’Unhcr, agenzia Onu per i rifugiati, stima 250 milioni di eco-profughi nel 2050, costretti a fuggire (letteralmente) dalle proprie nazioni non più vivibili a causa dei problemi legati al clima.

A questo punto, cosa farà l’Occidente? Respingerà milioni di profughi ai confini? Internerà intere popolazioni cui non ha dato la possibilità di un’inversione di rotta? Dai governanti delle maggiori potenze mondiali da anni si attendono risposte, puntualmente disattese. Il caso clamoroso è quello di Durban, in Sudafrica, durante la 17ma conferenza sul clima del novembre scorso, quando, con un ricorso al “diritto legale” di ritirarsi dal Protocollo di Kyoto, il Canada è uscito ufficialmente dal trattato.

Sotto i riflettori dell’ennesimo circo mediatico globale, mentre il mondo si aspettava l’accordo del Kyoto 2 (in vigore dal 2013 al 2017), il ministro dell’ambiente canadese, Peter Kent, con un escamotage a sorpresa (in realtà molto ben congegnato), eludeva i quattordici miliardi di sanzione sulla mancata riduzione delle emissioni, accusando il governo liberale dell’ex premier Jean Chrétien, d’aver sottoscritto gli accordi di Kyoto senza predisporre i piani necessari affinché si ottenessero i risultati sperati. Insomma, Kent, esponente del nuovo governo di centro destra canadese, ha salvato capra e cavoli (suoi), vanificando l’intera conferenza.

Sotto i riflettori dell’ennesimo circo mediatico globale, mentre il mondo si aspettava l’accordo del Kyoto 2 (in vigore dal 2013 al 2017), il ministro dell’ambiente canadese, Peter Kent, con un escamotage a sorpresa (in realtà molto ben congegnato), eludeva i quattordici miliardi di sanzione sulla mancata riduzione delle emissioni, accusando il governo liberale dell’ex premier Jean Chrétien, d’aver sottoscritto gli accordi di Kyoto senza predisporre i piani necessari affinché si ottenessero i risultati sperati. Insomma, Kent, esponente del nuovo governo di centro destra canadese, ha salvato capra e cavoli (suoi), vanificando l’intera conferenza.

A tirar le somme dalla debacle di Durban, i risultati non possono definirsi tranquillizzanti. Il trattato globale partirà nel 2020 e l'Ue resta in una posizione d'isolamento contro i cambiamenti climatici; Canada, Russia, Giappone non seguiranno gli orientamenti del nuovo trattato, sempre assenti Usa, Cina e India.

Si pensa a un Fondo Verde - 100 miliardi di dollari l'anno, entro il 2020 - che aiuti i Paesi più poveri a ridurre l'immissione di CO2 nell'atmosfera, però non si sa come finanziarlo; un particolare non da poco per i membri del G8 alle prese con una crisi economica senza precedenti.

Intanto, per quel 41% di popolazione mondiale che vive in prossimità delle coste, l’ingrossamento degli oceani provocherà un esodo forzato con conseguenze antropiche, sociali ed economiche gravissime, come già si sta riscontrando in vaste aree costiere del Vietnam, del Bangladesh, nelle piccole isole della Micronesia e dell’Oceano Indiano.

Lo scioglimento dei ghiacci polari che fa crescere il livello dei mari, sommerge intere province, produce una maggiore infiltrazione d’acqua salata che altera le falde acquifere e la qualità d’acqua dolce. In Bangladesh, per esempio, migliaia di persone continuano a spostarsi dalle zone rurali riversandosi in massa nei centri urbani o nella vicina India, per scarsità d’acqua e perdita progressiva del suolo agricolo. Con conseguenze generali facilmente immaginabili.

Secondo un recente studio dell’UNEP (United Nation Environmental Programme), la crescita economica e sregolata di paesi come Cina e India, con la trasformazione d’abitudini alimentari, il boom demografico e cambiamenti climatici, amplificherà lo “stress” idrico del pianeta.

Cina, India e Indonesia, si trovano fin da ora in una fase di criticità, mentre in passato non hanno mai avuto problemi in tal senso. In previsione, la situazione è destinata ad aggravarsi nei prossimi decenni, anche per quelle nazioni che possono ritenersi incolumi, grazie a una cospicua presenza di risorse d’acqua, come il bacino del Nilo, del Volga, addirittura del Colorado.

Lo IOM (International Organisation for Migration), ha stilato, invece, una “classificazione” secondo cui gli eco-profughi saranno suddivisi in tre tipologie. Environmental emergency migrants, migranti “temporanei” che possono allontanarsi solo provvisoriamente dai loro territori per bruschi e imprevedibili disastri ambientali; environmental forced migrants, migranti costretti a lasciare definitivamente i luoghi dove vivono a causa di una recrudescenza nelle condizioni ambientali, con deforestazione, pessima qualità igienico–sanitaria delle risorse idriche; environmental motivated migrants, la parte più “discussa” dell’elenco, ovverossia, migranti “motivati” che scelgono volontariamente di lasciare il paese d’origine per sfuggire a futuri problemi ambientali.

Lo IOM (International Organisation for Migration), ha stilato, invece, una “classificazione” secondo cui gli eco-profughi saranno suddivisi in tre tipologie. Environmental emergency migrants, migranti “temporanei” che possono allontanarsi solo provvisoriamente dai loro territori per bruschi e imprevedibili disastri ambientali; environmental forced migrants, migranti costretti a lasciare definitivamente i luoghi dove vivono a causa di una recrudescenza nelle condizioni ambientali, con deforestazione, pessima qualità igienico–sanitaria delle risorse idriche; environmental motivated migrants, la parte più “discussa” dell’elenco, ovverossia, migranti “motivati” che scelgono volontariamente di lasciare il paese d’origine per sfuggire a futuri problemi ambientali.

Questo “movimento”, come si è detto, è già in atto: popolazioni asiatiche, sub sahariane e del Sudamerica, lasciano spontaneamente le zone rurali dei loro padri, causa il declino della produzione agricola, la costante erosione dei terreni, le falde acquifere inquinate, la desertificazione, il depauperamento degli ecosistemi per le attività estrattive di corporation e multinazionali.

E se gli atolli maldiviani finiranno sott’acqua e lo stato di Kiribati (un’isola del Pacifico), sarà il primo a essere evacuato per effetto del global warming (113mila persone pronte all’esodo), servirà più di un’idea creativa per far fronte alla vera, drammatica crisi migratoria che si presenterà nei prossimi anni. A meno di un’inversione di tendenza che non sembra spuntare all’orizzonte.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Luisa Trojanis

di Luisa Trojanis

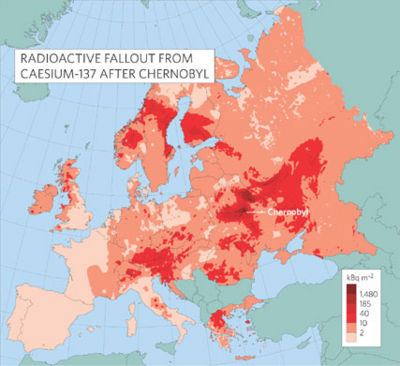

TÄNNDALEN, JÄMTLANDS LÄN, SVEZIA. Ventisei anni dopo il disastro nucleare di Chernobyl si stimano ancora i danni. Pochi giorni fa, la professoressa Birgitta Åhman, dell’Università di Scienze dell’Agricoltura di Oslo, ha diffuso gli ultimi dati. A tutt’oggi ancora molti dei 51 distretti delle popolazioni Sami presenti in Svezia aderiscono al piano governativo di fornire cibo alternativo agli animali per ridurre la presenza di cesio 137 nelle carni destinate ad uso alimentare. Una manovra che costa allo Stato quasi un milione di Euro all’anno. Le campagne di sensibilizzazione del governo invitano i pastori Sami a macellare gli animali prima del consueto scongiurando così ulteriori contaminazioni.

Gli esperti dicono che è ancora presto per valutare i danni causati all’esposizione al Cesio 137 e agli altri composti liberati dalla fissione, poiché il periodo di incubazione varia dai cinque ai trent’anni. Tuttavia, il Governo svedese non sembra darsene pena dal momento che ha ribadito - è storia recente - di voler proseguire l’esperienza nucleare. In Svezia ci sono dieci impianti e quando si saranno esauriti - informa il Governo - se ne costruiranno di nuovi, nonostante il 44 per cento della popolazione, preoccupata anche da quello che è accaduto col disastro nucleare di Fukushima in Giappone, abbia espresso parere contrario.

Eppure anche la tragedia di Chernobyl non è che sia accaduta secoli fa. Era la mattina del 28 aprile 1986 quando Cliff Robinson, un chimico della centrale nucleare di Forsmark, a nord di Stoccolma, si accorse che qualcosa non andava, poiché il detector gli rilevava un’alta concentrazione di radiazioni al di là dell’area che la centrale controllava. Egli non riusciva a credere ai propri occhi. Piu volte inserì e disinserì l’allarme nella convinzione che il sistema si fosse bloccato.

Ma subito si accorse che non era così. Decise allora di chiamare al telefono il suo superiore avvertendolo che qualcosa di grave, secondo i risultati della sua prima indagine era accaduto. Il superiore gli ordinò di fare un ulteriore accertamento sulle ciminiere dell’ impianto per verificare se era la centrale che stava perdendo materiale radioattivo. Ma mentre Robinson verificava che nel sito non c’era alcun danno, le sirene della centrale cominciarono a suonare all’impazzata mentre sui monitor fibrillava l’ordine di “evacuazione immediata”.

Leif Moberg, che a quel tempo lavorava alla “Swedish Radiation Safety Authority” ricorda molto bene la telefonata di quella mattina da parte della Central Nucleare di Forsmark ; e ricorda anche che non fu l’unica. Ben presto altre centrali svedesi rivelarono le medesime anomalie. Le analisi compiute in tempo reale indicarono subito che la contaminazione radioattiva arrivava da Sud Est.

Leif Moberg, che a quel tempo lavorava alla “Swedish Radiation Safety Authority” ricorda molto bene la telefonata di quella mattina da parte della Central Nucleare di Forsmark ; e ricorda anche che non fu l’unica. Ben presto altre centrali svedesi rivelarono le medesime anomalie. Le analisi compiute in tempo reale indicarono subito che la contaminazione radioattiva arrivava da Sud Est.

Non ci volle molto a capire che era Chernobyl. I diplomatici svedesi chiesero spiegazioni a Mosca, ma i sovietici negarono qualsiasi incidente nucleare. Soltanto quando gli svedesi li minacciarono che avrebbero depositato una denuncia all’Autorità Internazionale dell’Energia Atomica, i sovietici si arresero. E la notizia del disastro divenne mondiale.

Il nome di Chernobyl, città dell’Ucraina, divenne famoso in tutto il mondo dopo il 26 aprile 1986 poiché legato a uno dei più gran di disastri nucleari della Storia in seguito a gravi errori del personale, irresponsabilità dei dirigenti ed errori di progettazione durante l'esecuzione di un test nella locale centrale elettronucleare, che causò la fuoriuscita di una grande nube di materiale radioattivo.

L‘aria divenne nera come la pece, irrespirabile: 35 tonnellate di combustibile nucleare si riversarono nell’atmosfera in un raggio di mille e duecento chilometri e Cesio, Stronzio, Plutonio - gli elementi prodotti dalla fissione nucleare - divennero i dominatori incontrastati. Cinque milioni di tonnellate di pietre e piombo - è scritto sui giornali del tempo - furono gettati dagli elicotteri nel tentativo di domare il fuoco che fuoriusciva dalla centrale e che sembrava inestinguibile. L’Apocalisse era in atto.

Il livello delle radiazioni pari a 20 milioni di curie equivalente ad un miliardo di Giga Bequerel (duecento volte superiore a Hiroshima e Nagasaki) fu devastante. Le radiazioni dilagarono su tutta l’Europa e anche la penisola scandinavia ne fu investita. L’ondata di piogge radioattive si riversò ininterrottamente su vaste aree del Nord della Svezia, lungo la contea del Vösterbottened, o come a Uppsala, la quarta città svedese, una delle più antiche del Nord avendo ricevuto lo status di città nel 1446.

Siccome il cinque per cento di Cesio 137 fu assorbito dall’ambiente, l’ottanta per cento delle carni di renna e di altri cervidi come l’alce non tardarono a raggiungere livelli di contaminazione scoraggianti. Infatti, la loro fonte principale di sostentamento di questi animali, i licheni, si era trasformata in un concentrato di radiazioni potentissimo poiché, al pari delle spugne, questi organismi vegetali assorbono il nutrimento non dal terreno, in quanto sono privi da radici, ma dal pulviscolo atmosferico perciò è facile immaginare con quali effetti micidiali.

Siccome il cinque per cento di Cesio 137 fu assorbito dall’ambiente, l’ottanta per cento delle carni di renna e di altri cervidi come l’alce non tardarono a raggiungere livelli di contaminazione scoraggianti. Infatti, la loro fonte principale di sostentamento di questi animali, i licheni, si era trasformata in un concentrato di radiazioni potentissimo poiché, al pari delle spugne, questi organismi vegetali assorbono il nutrimento non dal terreno, in quanto sono privi da radici, ma dal pulviscolo atmosferico perciò è facile immaginare con quali effetti micidiali.

Nella scuola di Funäsdalen, la cittadina dove vivo, ne parlavano tutti. Una nuova parola - Cesio 137 - era entrata nel vocabolario degli scolari Sami, il popolo indigeno del Grand Nord. (http://www.altrenotizie.org/ambiente/4819-una-vita-in-lapponia.html ). Le cronache raccontano che Ulla, dodici anni, tornava a casa con il paniere della merenda intatto e con la testa piena di timori e di domande. Al Cesio 137 si affiancava un’altra parola, ancor più misteriosa per i ragazzi: “bequerel”, ovvero l’unità di misura dei livelli di contaminazione dell’aria. Tra gli alunni era diventato quasi normale interrogarsi a vicenda, di quanti “bequerel” fosse quello che stavano mangiando.

Naturalmente, alle domande dei ragazzi i genitori non sapevano cosa rispondere. Le radiazioni non erano tangibili, non c’era un nemico visibile contro il quale combattere. A ben guardare niente sembrava cambiato. Il cielo aveva lo stesso colore e la purezza dei laghi scandinavi risplendeva come non mai. Cesio 137, il terribile, non appariva, non aveva una forma, una connotazione, un colore, un odore. Attraverso i disegni i bambini espressero la loro frustrazione. Infatti nelle loro tavole la foresta si animava di animali, di renne, di alci, di pesci che “sentivano” Chernobyl, lo “odoravano” e si rifiutavano di mangiare perché le radiazioni avevano “un sapore” cattivo.

Il governo svedese dichiarò che la carne di renna non poteva essere mangiata finché i livelli di radizione presenti nelle carni non fossero scesi. Il limite tollerato per l’alimentazione umana era di 300 bq/kg, ma le carni degli animali macellati superavano di gran lunga queto limite. I Sami, che sono gli unici ad avere il diritto di allevare le renne, videro in poco tempo la loro economia crollare e con essa la disperazione crescere. Si cominciò col marchiare di blu gli animali non destinati all’alimentazione umana, e le loro carni furono trasformate in “foraggio” per essere vendute agli allevatori di animali da pelliccia. Ma era davvero il minimo dei guadagni che si potesse ricavare da quella forzata mattanza.

D’altro canto, va pure detto che per mesi e mesi furono scavate delle fosse comuni dove centinaia e centinaia di renne vennero abbattute e seppellite. Il post- Chernobyl lasciò dietro di sé lo sterminio di 75 mila renne poiché per tutto il periodo 1986-1987 la carne di renna fu dichiarata non idonea all’alimentazione umana.

Ragion per cui, a cominciare dal 1988 i Sami videro il loro stile di vita cambiare drasticamente. La Madre terra alla quale si sentivano di appartenere e che da sempre celebrano con i loro yoik, i loro canti popolari, non era più la stessa ereditata dai loro padri. Sebbene non siano più dei nomadi - solo in estate lasciavano le case per seguire gli animali sulle alture - i Sami sono riusciti a mantenere le loro tradizioni, poiché nascite, vita, morte, tutto ancora si ricollega alle renne e al loro ciclo vitale.

Poiché - sembrerà strano, davvero molto strano - che erano e sono le renne a decidere quando lasciare determinati pascoli e avviarsi verso altri, alla ricerca di cibo. In inverno, ad esempio, rimangono nelle foreste al riparo dai venti fortissimi (siamo vicino al Polo Nord, non va dimenticato) dove i licheni, indispensabili alla loro sopravvivenza, crescono sui vecchi arbusti, sui tronchi vetusti. Invece in estate le renne salgono sulle alture, con il favore del sole, dove ritrovano cibo in abbondanza per far crescere i piccoli. In Sami vanno al seguito per lontane abitudini. Subito dopo Chernobyl, questa catena naturale rischiava di rompersi.

Poiché - sembrerà strano, davvero molto strano - che erano e sono le renne a decidere quando lasciare determinati pascoli e avviarsi verso altri, alla ricerca di cibo. In inverno, ad esempio, rimangono nelle foreste al riparo dai venti fortissimi (siamo vicino al Polo Nord, non va dimenticato) dove i licheni, indispensabili alla loro sopravvivenza, crescono sui vecchi arbusti, sui tronchi vetusti. Invece in estate le renne salgono sulle alture, con il favore del sole, dove ritrovano cibo in abbondanza per far crescere i piccoli. In Sami vanno al seguito per lontane abitudini. Subito dopo Chernobyl, questa catena naturale rischiava di rompersi.

Soltanto nel 1988 , cioè due anni dopo il disastro, il governo svedese, al fine di ridurre il contenuto di radiazioni nelle carni destinate al consumo, avviò un programma di alimentazione delle renne con i licheni non contaminati provenienti da altre aree. Gli animali furono rinchiusi in appositi recinti dove venivano nutriti con quel foraggio “speciale” per almeno le due settimane che precedevano la loro macellazione. Il programma prevedeva anche che l’abbattimento avvenisse in tempi più ristretti, comunque prima della transumanza estiva.

Stando così le cose i Sami videro sempre più la loro vita, le loro decisioni collettive, dipendere dagli ukaze statali. Scrivo ukaze perché nella Russia imperiale così era chiamato il dettame dello Zar, sul quale, ovviamente, non c’era discussione, perché così appariva ai Sami ogni ordinanza governativa. Del resto la loro economia era crollata, non vi erano state campagne pubblicitarie da parte dello Stato svedese per restituire la fiducia sulla carne di renna ai consumatori. Ricevevano sì un indennizzo per ogni renna per ciascuna renna abbattuta, ma pur sempre poca cosa. Vedersi abbattere tutti quegli animali, essere costretti a un cambio di abitudini secolari fu per i pastori Sami più che un trauma, una tragedia.

Perché per un Sami procurarsi del cibo per sostenere la propria famiglia all’interno del suo allevamento di renne è di un’ importanza fondamentale. Non poterlo più fare sarebbe - tuttora - per loro culturalmente inconcepibile. Dell’animale utilizzano tutto - viscere interne, sangue, palchi, zoccoli. Vestiti e scarpe e oggetti di uso quotidiano vengono ricavati dalle pelli e dalle corna delle loro indispensabili renne.

Comprare la carne da allevamenti sicuri - come aveva proposto il Governo - ma privi di viscere, moltissimi fra loro lo ritennero inaccettabile. Così accettarono il rischio della contaminazione e continuarono a nutrirsi con le carni del loro allevamento. Altri Sami, nonostante l’incoraggiamento del governo a mantenere i loro sistemi di pastorizia, si ritrovarono non più liberi di pascolare come lo erano prima. Se gli animali erano contaminati - e questo era un fatto accertato - allora tanto valeva vivere di sussistenza attraverso le sovvenzioni e utilizzare solo gli animali per trasformare le loro carni in foraggio. Gli uomini Sami cominciarono a mangiare carne in scatola anziché pescare e nutrirsi con i frutti raccolti nei boschi, come avveniva prima di Chernobyl, e le donne con i bambini non seguirono più i loro uomini sulle montagne.

Solo nel 2000 il Governo svedese ammise che le precauzioni prese (fissando il limite di tollerabilità a 300bq/kg) per le carni commestibili per l’uomo erano troppo restrittive e che centinaia di migliaia di capi erano stati uccisi per nulla. E’ difficile attraversare e analizzare i vari stati d’ animo che si alternarono in quegli anni. Un fatto è certo: i Sami sentirono rapinati della loro cultura.

Solo nel 2000 il Governo svedese ammise che le precauzioni prese (fissando il limite di tollerabilità a 300bq/kg) per le carni commestibili per l’uomo erano troppo restrittive e che centinaia di migliaia di capi erano stati uccisi per nulla. E’ difficile attraversare e analizzare i vari stati d’ animo che si alternarono in quegli anni. Un fatto è certo: i Sami sentirono rapinati della loro cultura.

Molto vi contribuì anche una campagna di stampa di quegli anni che dava per moribondo il popolo Sami, senza minimamente informare i lettori sulla tragedia vera che quel popolo stava vivendo. Molte madri denunciarono di vedere fotografi scattare immagini ai loro figli per poi pubblicarli sui giornali con titoli altisonanti come “la tragica fine di un popolo”, “il popolo scomparso” e cosi via di questo passo, senza che alcuno si facesse carico di quelle denunce o almeno si prendesse la briga di esaminarle.

La catastrofe di Chernobyl è stata un altro anello che si aggiunge ai numerosi danni provocati all’ambiente, ma si è rivelata una nuova terra promessa per le grandi multinazionali. Infatti, la terra dei Sami - come del resto è accaduto in altre parti del mondo e con altre popolazioni indigene - è terra di conquista. La tundra e la taiga artica fa gola a molti. Multinazionali in primis che non si fanno troppo scrupolo di usarla a loro piacimento.

I Sami devono fare i conti con il progresso che avanza che non vive con la logica della natura, ma del profitto. Così da quell’aprile di ventisei anni fa, queste terre, che erano intatte, sacre, votate alla pastorizia, sono state (e continuano ad esserlo) martoriate, trivellate, inquinate. I pozzi petroliferi, le miniere, le centrali idroelettriche, l’attività forestale indiscriminata, gli arsenali della Nato scavati nelle viscere del terreno con il beneplacito del governo svedese, hanno fortemente segnato l’ambiente e quindi la vita delle genti Sami.

Soltanto di recente costoro sono riusciti a bloccare il tentativo delle multinazionali di trasformare una larga fascia di terreno a loro sacra, che chiamano Suttesaja, in un enorme stabilimento a cielo aperto per l’imbottigliamento di acque minerali destinate al consumo su scala internazionale. Fortunatamente il Consiglio nazionale finlandese per le Antichità è venuto loro in aiuto dichiarando quel territorio, “Heritage” cioè di valore storico e culturale, e pertanto zona protetta.

Tuttavia da vent’anni e passa a questa parte i Sami non hanno ritrovato più la pace alla quale da generazioni erano abituati a difendere e a tramandare da genere razione a generazione. Infatti - è storia di questi giorni - un accordo tra il governo svedese ed una multinazionale specializzata in fonti di energia alternativa sancisce che dentro il 2020 si erigeranno 1101 pale eoliche a Pitea, nel Nord della Svezia, ed esse saranno distribuite su una superficie di 450 chilometri quadrati, la stragrande maggioranza dei quali sono terra di pascolo delle renne dei Sami che in quell’area sono in dodicimila, cioè il 70 per cento della popolazione presente in tutta la Svezia. Sicché penso che se ne tornerà a parlare, e anche presto.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Luisa Trojanis

di Luisa Trojanis

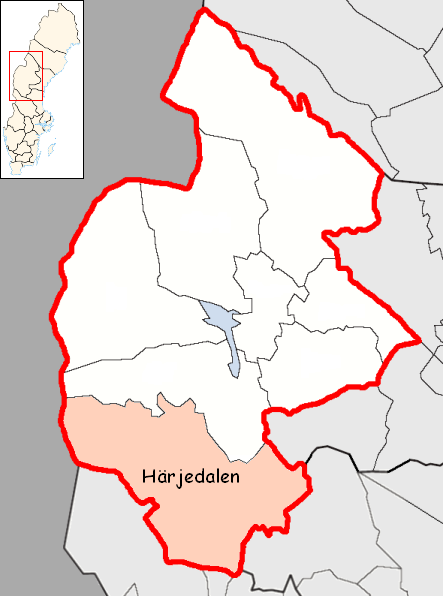

Poche righe di cronaca su un processo durato diciotto anni e una sentenza destinata a far epoca, con la quale si garantisce il libero pascolo delle renne al popolo Sami del villaggio di Tossåsen nello Jämtland - Svezia settentrionale - su quelle aree che gli erano fino a ieri vietate dai proprietari terrieri della zona.

E’ accaduto dalle mie parti, nell’Härjedalen, una delle sei contee svedesi nelle quali è forte la presenza delle popolazioni Sami, che noi in Italia chiamiamo impropriamente “lapponi” dal momento che lapp significa "toppa" in svedese e, da qui la definizione dispregiativa della parola lappone perché significa persona “di pezze”.

Senza sapere che i Sami che nascono nomadi e hanno una storia ricca di tradizioni, sono una popolazione indigena di 70mila persone stanziata nella parte settentrionale della Fennoscandia, in un'area da loro chiamata appunto Sápmi, che si estende dalla penisola di Kola fino alla Norvegia centrale includendo anche le regioni più settentrionali della Finlandia e della Svezia.

Sicché l’area così detta Sápmi è divisa dalle frontiere di quattro stati: Norvegia, Finlandia, Russia e Svezia dove sono rimasti in 17 mila e dei quali tremila si occupano dell’allevamento delle renne. Perché anche qui - come nelle altre nazioni circostanti dove sono presenti - molti sono morti assieme alle renne dopo il disastro di Cernobyl (26 aprile 1986), e a tutt’oggi ci sono ancora vittime di quelle contaminazioni. (http://www.saamicouncil.net).

Sicché l’area così detta Sápmi è divisa dalle frontiere di quattro stati: Norvegia, Finlandia, Russia e Svezia dove sono rimasti in 17 mila e dei quali tremila si occupano dell’allevamento delle renne. Perché anche qui - come nelle altre nazioni circostanti dove sono presenti - molti sono morti assieme alle renne dopo il disastro di Cernobyl (26 aprile 1986), e a tutt’oggi ci sono ancora vittime di quelle contaminazioni. (http://www.saamicouncil.net).

Naturalmente, quella che ufficialmente è definita l’area Sápmi continuo (per la comodità di chi mi legge) a chiamarla Lanche perché la “mia Lapponia” - a dirla tutta - non coinciderebbe con quella disegnata sulle carte geografiche. Poiché questa parola - Lapponia, appunto - quando la si pronuncia riempie la bocca, essa evoca lo scenario di una terra dell’abbondanza, del magico, di lontananze pervase di leggende, come lo potrebbero essere l’isola di Atlantide o persino l’Iperborea , la terra dei ghiacci, con le genti iperboree che tanto “piacevano” ad Aristotele.

Pertanto, le sensazioni che si provano vivendo sulla terra dei ghiacci sono indubbiamente forti, come possono esserle per chi vive sulle grandi distese africane. Almeno così pare leggendo le pagine di Karen Blixen, di “La mia Africa”, dove ella visse dal 1913 al 1918.

Perché anche lì come qua da me del resto, tutto è immutato da diecimila anni e passa a questa parte e si continua a provare quel senso di dolce smarrimento e di pacata euforia insieme, che soltanto i grandi spazi dove il cielo si unisce con la terra riescono a infondere.

Cosicché ha suscitato una certa sorpresa la dichiarazione di Mariam Osman Sherifay del “Centro svedese contro il razzismo”, con la quale ella ha marcato un forte distinguo tra le due realtà affermando che, «in Svezia sembra una cosa normale rappresentare gli africani con caricature che non potremmo mai immaginare per altri gruppi etnici che sono stati perseguitati: come gli ebrei, i rom o i lapponi».

Beninteso, il suo era il commento a un avvenimento piuttosto sgradevole accaduto qualche ora prima al Museo d’Arte moderna di Stoccolma, dove il ministro della Cultura svedese, Lena Adelsohn Liljeroth, si era fatta ritrarre mentre tagliava una torta dalle fattezze di una donna africana - nobile causa a detta degli organizzatori con l’intento di denunciare la pratica dell’ infibulazione - che aveva provocato indignazione e accuse di razzismo, non soltanto in Svezia. (http://www.vincenzomaddaloni.it/2012/04/la-ministra-svedese-nei-guai-per-una-torta/).

Beninteso, il suo era il commento a un avvenimento piuttosto sgradevole accaduto qualche ora prima al Museo d’Arte moderna di Stoccolma, dove il ministro della Cultura svedese, Lena Adelsohn Liljeroth, si era fatta ritrarre mentre tagliava una torta dalle fattezze di una donna africana - nobile causa a detta degli organizzatori con l’intento di denunciare la pratica dell’ infibulazione - che aveva provocato indignazione e accuse di razzismo, non soltanto in Svezia. (http://www.vincenzomaddaloni.it/2012/04/la-ministra-svedese-nei-guai-per-una-torta/).

Tuttavia, non è che anche per i Sami siano sempre “rose & fiori”, come si dice. Ne è un esempio tra i tanti questo processo - nella contea dell'Harjedalen durato, come detto, ben diciotto anni e che ha visto schierati da una parte tredici aziende Sami con cinquemila e cinquecento renne - del villaggio di Tossåsen nello Jämtland - e dall’altra parte quaranta proprietari terrieri svedesi inferociti.

All’origine della vicenda giudiziaria la transumanza delle renne sulle terre dei quaranta proprietari che secondo loro danneggiano - per effetto dello sfregamento delle corna - gli arbusti di conifera appena nati. Non è un problema di poco conto, poiché la pastorizia per i Sami o i Lapponi come volete chiamarli è la loro attività principale e il divieto di pascolare le renne in certe aree (di fondamentale importanza nel periodo invernale, poiché la rigidità dell’inverno permette agli animali di vivere e di nutrirsi nelle aree boschive ricche di licheni che crescono sugli alberi) decreterebbe la fine della sussistenza e dell’economia di questo popolo millenario.

Infatti, i Sami abitano queste terre da tempi immemorabili, ma proprio questa “ assenza di memoria storica scritta”, (soltanto negli ultimi cento anni è stata introdotta la grammatica nella loro lingua) fa di loro un popolo potenzialmente perdente nell’ottenere il riconoscimento dei propri diritti. Perché - ripeto - i Sami non hanno alcuna documentazione scritta da mostrare, né opere da esibire.

Si tenga a mente, che un’accezione negativa come lo può essere le temperatura costantemente sotto lo zero diventa - per chi ha la possibilità di viverci e di sperimentare un’ esistenza fuori dai canoni come da sempre fanno i Sami - un banco di prova, una caratteristica essenziale per misurarsi con qualcosa di primordiale e di ancestrale. Diventa una cultura vera e propria da esibire. Fino a sette anni fa non sapevo nemmeno dove si trovasse la Lapponia. La sua storia, la fauna, la flora, mi erano pressoché sconosciute. Adesso queste distese brulle, dimenticate da Dio, sono parti essenziali del mio essere . D’inverno, in certe aree sembra di osservare una tela disegnata con il carboncino.

Fino a sette anni fa non sapevo nemmeno dove si trovasse la Lapponia. La sua storia, la fauna, la flora, mi erano pressoché sconosciute. Adesso queste distese brulle, dimenticate da Dio, sono parti essenziali del mio essere . D’inverno, in certe aree sembra di osservare una tela disegnata con il carboncino.

Tutto bianco e nero, nero e bianco nel grande regno delle betulle ,con le loro cortecce color argento ma coi rami scuri e secchi, il manto tipico dei mesi invernali. Osservando le betulle avevo da principio la sensazione che tutto si fosse perduto e che da quegli esili rami risecchiti non fosse uscito mai più niente di buono, come se il gelo si fosse portato via la loro linfa vitale. Naturalmente non era così, non può essere così.

Questi pochi cenni sul paesaggio aiutano a capire perché i Sami sono un popolo indigeno e non una minoranza. Qual è la differenza tra un popolo indigeno e una minoranza? I Sami sono un gruppo di minoranza in Svezia, nel senso che ci sono pochi Sami rispetto alla maggioranza della popolazione svedese.

Tuttavia quando si parla dei diritti dei Sami va tenuto a mente che, da un punto di vista giuridico, essi sono un popolo indigeno e non una minoranza. Il diritto internazionale fa una distinzione rilevante tra le minoranze da un lato, e le popolazioni indigene dall'altro. Riassumendo, la differenza più grande sta nel fatto che i popoli indigeni, a differenza delle minoranze, hanno un legame strettissimo con le loro tradizionali aree d’origine.

Questo vale anche per i Sami, i cui tradizionali mezzi di sussistenza, come l'allevamento delle renne, la caccia e la pesca, così come il credo un tempo sciamanico e oggi prevalentemente sincretista , sono direttamente collegati alla terra e alle zone d'acqua che i Sami abitano e utilizzano - ripeto - da tempo immemorabile . Naturalmente, alcuno può stabilire per quanto tempo e in che misura i Sami sono stati presenti su un territorio al punto da poterlo definire territorio del popolo ”Sami''. Ci sono stati molti conflitti tra costoro e gli svedesi (i proprietari terrieri) proprio su questo delicato argomento.

Naturalmente, alcuno può stabilire per quanto tempo e in che misura i Sami sono stati presenti su un territorio al punto da poterlo definire territorio del popolo ”Sami''. Ci sono stati molti conflitti tra costoro e gli svedesi (i proprietari terrieri) proprio su questo delicato argomento.

In alcuni casi essi si sono risolti nei tribunali, come ad esempio i contenziosi sul “ pascolo delle renne” nell’Härjedalen. Va pure aggiunto, per la cronaca, che il governo svedese aveva aperto un'inchiesta e aveva incaricato una commissione ad accertare dove il confine delle aree Sami terminava e quello svedese cominciava.

Questa indagine avrebbe dovuto essere completata entro la fine del 2004, ma siccome si procede a spizzichi e a bocconi, gli accertamenti sono “ancora in corso”. Beninteso i Sami hanno vinto la causa e i quaranta proprietari terrieri sono stati condannati al pagamento di 190 mila euro di spese processuali. Tuttavia hanno guadagnato un compromesso che stabilisce che i Sami si facciano carico dei danni che gli animali posso provocare alle colture.

Nicklas Johansson, Il capo della comunità Sami, si è dichiarato soddisfatto e si è augurato che questo sia l’inizio di una collaborazione tra due realtà così diverse, di modo che «le nuove generazioni possano assicurare una continuità con l’impegno dei loro padri , per il bene delle collettività e della natura che le circondano».

Bella conclusione di una vicenda molto tormentata, ma non c’è dubbio che sulla sentenza avrà influito il timore di un intervento delle Nazioni Unite, sempre molto attente in fatto di violazione dei diritti dei popoli indigeni. Anche perché il professor James Anaya, presentando (20 settembre 2011) la sua relazione sul popolo Sami al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, non si era detto soddisfatto di come gli svedesi trattano i Lapponi, o meglio i Sami, per essere esatti.