di Luisa Trojanis

di Luisa Trojanis

TÄNNDALEN, JÄMTLANDS LÄN, SVEZIA. Ventisei anni dopo il disastro nucleare di Chernobyl si stimano ancora i danni. Pochi giorni fa, la professoressa Birgitta Åhman, dell’Università di Scienze dell’Agricoltura di Oslo, ha diffuso gli ultimi dati. A tutt’oggi ancora molti dei 51 distretti delle popolazioni Sami presenti in Svezia aderiscono al piano governativo di fornire cibo alternativo agli animali per ridurre la presenza di cesio 137 nelle carni destinate ad uso alimentare. Una manovra che costa allo Stato quasi un milione di Euro all’anno. Le campagne di sensibilizzazione del governo invitano i pastori Sami a macellare gli animali prima del consueto scongiurando così ulteriori contaminazioni.

Gli esperti dicono che è ancora presto per valutare i danni causati all’esposizione al Cesio 137 e agli altri composti liberati dalla fissione, poiché il periodo di incubazione varia dai cinque ai trent’anni. Tuttavia, il Governo svedese non sembra darsene pena dal momento che ha ribadito - è storia recente - di voler proseguire l’esperienza nucleare. In Svezia ci sono dieci impianti e quando si saranno esauriti - informa il Governo - se ne costruiranno di nuovi, nonostante il 44 per cento della popolazione, preoccupata anche da quello che è accaduto col disastro nucleare di Fukushima in Giappone, abbia espresso parere contrario.

Eppure anche la tragedia di Chernobyl non è che sia accaduta secoli fa. Era la mattina del 28 aprile 1986 quando Cliff Robinson, un chimico della centrale nucleare di Forsmark, a nord di Stoccolma, si accorse che qualcosa non andava, poiché il detector gli rilevava un’alta concentrazione di radiazioni al di là dell’area che la centrale controllava. Egli non riusciva a credere ai propri occhi. Piu volte inserì e disinserì l’allarme nella convinzione che il sistema si fosse bloccato.

Ma subito si accorse che non era così. Decise allora di chiamare al telefono il suo superiore avvertendolo che qualcosa di grave, secondo i risultati della sua prima indagine era accaduto. Il superiore gli ordinò di fare un ulteriore accertamento sulle ciminiere dell’ impianto per verificare se era la centrale che stava perdendo materiale radioattivo. Ma mentre Robinson verificava che nel sito non c’era alcun danno, le sirene della centrale cominciarono a suonare all’impazzata mentre sui monitor fibrillava l’ordine di “evacuazione immediata”.

Leif Moberg, che a quel tempo lavorava alla “Swedish Radiation Safety Authority” ricorda molto bene la telefonata di quella mattina da parte della Central Nucleare di Forsmark ; e ricorda anche che non fu l’unica. Ben presto altre centrali svedesi rivelarono le medesime anomalie. Le analisi compiute in tempo reale indicarono subito che la contaminazione radioattiva arrivava da Sud Est.

Leif Moberg, che a quel tempo lavorava alla “Swedish Radiation Safety Authority” ricorda molto bene la telefonata di quella mattina da parte della Central Nucleare di Forsmark ; e ricorda anche che non fu l’unica. Ben presto altre centrali svedesi rivelarono le medesime anomalie. Le analisi compiute in tempo reale indicarono subito che la contaminazione radioattiva arrivava da Sud Est.

Non ci volle molto a capire che era Chernobyl. I diplomatici svedesi chiesero spiegazioni a Mosca, ma i sovietici negarono qualsiasi incidente nucleare. Soltanto quando gli svedesi li minacciarono che avrebbero depositato una denuncia all’Autorità Internazionale dell’Energia Atomica, i sovietici si arresero. E la notizia del disastro divenne mondiale.

Il nome di Chernobyl, città dell’Ucraina, divenne famoso in tutto il mondo dopo il 26 aprile 1986 poiché legato a uno dei più gran di disastri nucleari della Storia in seguito a gravi errori del personale, irresponsabilità dei dirigenti ed errori di progettazione durante l'esecuzione di un test nella locale centrale elettronucleare, che causò la fuoriuscita di una grande nube di materiale radioattivo.

L‘aria divenne nera come la pece, irrespirabile: 35 tonnellate di combustibile nucleare si riversarono nell’atmosfera in un raggio di mille e duecento chilometri e Cesio, Stronzio, Plutonio - gli elementi prodotti dalla fissione nucleare - divennero i dominatori incontrastati. Cinque milioni di tonnellate di pietre e piombo - è scritto sui giornali del tempo - furono gettati dagli elicotteri nel tentativo di domare il fuoco che fuoriusciva dalla centrale e che sembrava inestinguibile. L’Apocalisse era in atto.

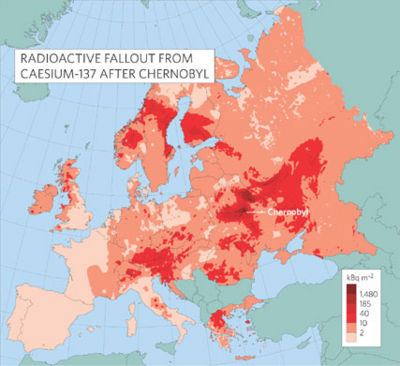

Il livello delle radiazioni pari a 20 milioni di curie equivalente ad un miliardo di Giga Bequerel (duecento volte superiore a Hiroshima e Nagasaki) fu devastante. Le radiazioni dilagarono su tutta l’Europa e anche la penisola scandinavia ne fu investita. L’ondata di piogge radioattive si riversò ininterrottamente su vaste aree del Nord della Svezia, lungo la contea del Vösterbottened, o come a Uppsala, la quarta città svedese, una delle più antiche del Nord avendo ricevuto lo status di città nel 1446.

Siccome il cinque per cento di Cesio 137 fu assorbito dall’ambiente, l’ottanta per cento delle carni di renna e di altri cervidi come l’alce non tardarono a raggiungere livelli di contaminazione scoraggianti. Infatti, la loro fonte principale di sostentamento di questi animali, i licheni, si era trasformata in un concentrato di radiazioni potentissimo poiché, al pari delle spugne, questi organismi vegetali assorbono il nutrimento non dal terreno, in quanto sono privi da radici, ma dal pulviscolo atmosferico perciò è facile immaginare con quali effetti micidiali.

Siccome il cinque per cento di Cesio 137 fu assorbito dall’ambiente, l’ottanta per cento delle carni di renna e di altri cervidi come l’alce non tardarono a raggiungere livelli di contaminazione scoraggianti. Infatti, la loro fonte principale di sostentamento di questi animali, i licheni, si era trasformata in un concentrato di radiazioni potentissimo poiché, al pari delle spugne, questi organismi vegetali assorbono il nutrimento non dal terreno, in quanto sono privi da radici, ma dal pulviscolo atmosferico perciò è facile immaginare con quali effetti micidiali.

Nella scuola di Funäsdalen, la cittadina dove vivo, ne parlavano tutti. Una nuova parola - Cesio 137 - era entrata nel vocabolario degli scolari Sami, il popolo indigeno del Grand Nord. (http://www.altrenotizie.org/ambiente/4819-una-vita-in-lapponia.html ). Le cronache raccontano che Ulla, dodici anni, tornava a casa con il paniere della merenda intatto e con la testa piena di timori e di domande. Al Cesio 137 si affiancava un’altra parola, ancor più misteriosa per i ragazzi: “bequerel”, ovvero l’unità di misura dei livelli di contaminazione dell’aria. Tra gli alunni era diventato quasi normale interrogarsi a vicenda, di quanti “bequerel” fosse quello che stavano mangiando.

Naturalmente, alle domande dei ragazzi i genitori non sapevano cosa rispondere. Le radiazioni non erano tangibili, non c’era un nemico visibile contro il quale combattere. A ben guardare niente sembrava cambiato. Il cielo aveva lo stesso colore e la purezza dei laghi scandinavi risplendeva come non mai. Cesio 137, il terribile, non appariva, non aveva una forma, una connotazione, un colore, un odore. Attraverso i disegni i bambini espressero la loro frustrazione. Infatti nelle loro tavole la foresta si animava di animali, di renne, di alci, di pesci che “sentivano” Chernobyl, lo “odoravano” e si rifiutavano di mangiare perché le radiazioni avevano “un sapore” cattivo.

Il governo svedese dichiarò che la carne di renna non poteva essere mangiata finché i livelli di radizione presenti nelle carni non fossero scesi. Il limite tollerato per l’alimentazione umana era di 300 bq/kg, ma le carni degli animali macellati superavano di gran lunga queto limite. I Sami, che sono gli unici ad avere il diritto di allevare le renne, videro in poco tempo la loro economia crollare e con essa la disperazione crescere. Si cominciò col marchiare di blu gli animali non destinati all’alimentazione umana, e le loro carni furono trasformate in “foraggio” per essere vendute agli allevatori di animali da pelliccia. Ma era davvero il minimo dei guadagni che si potesse ricavare da quella forzata mattanza.

D’altro canto, va pure detto che per mesi e mesi furono scavate delle fosse comuni dove centinaia e centinaia di renne vennero abbattute e seppellite. Il post- Chernobyl lasciò dietro di sé lo sterminio di 75 mila renne poiché per tutto il periodo 1986-1987 la carne di renna fu dichiarata non idonea all’alimentazione umana.

Ragion per cui, a cominciare dal 1988 i Sami videro il loro stile di vita cambiare drasticamente. La Madre terra alla quale si sentivano di appartenere e che da sempre celebrano con i loro yoik, i loro canti popolari, non era più la stessa ereditata dai loro padri. Sebbene non siano più dei nomadi - solo in estate lasciavano le case per seguire gli animali sulle alture - i Sami sono riusciti a mantenere le loro tradizioni, poiché nascite, vita, morte, tutto ancora si ricollega alle renne e al loro ciclo vitale.

Poiché - sembrerà strano, davvero molto strano - che erano e sono le renne a decidere quando lasciare determinati pascoli e avviarsi verso altri, alla ricerca di cibo. In inverno, ad esempio, rimangono nelle foreste al riparo dai venti fortissimi (siamo vicino al Polo Nord, non va dimenticato) dove i licheni, indispensabili alla loro sopravvivenza, crescono sui vecchi arbusti, sui tronchi vetusti. Invece in estate le renne salgono sulle alture, con il favore del sole, dove ritrovano cibo in abbondanza per far crescere i piccoli. In Sami vanno al seguito per lontane abitudini. Subito dopo Chernobyl, questa catena naturale rischiava di rompersi.

Poiché - sembrerà strano, davvero molto strano - che erano e sono le renne a decidere quando lasciare determinati pascoli e avviarsi verso altri, alla ricerca di cibo. In inverno, ad esempio, rimangono nelle foreste al riparo dai venti fortissimi (siamo vicino al Polo Nord, non va dimenticato) dove i licheni, indispensabili alla loro sopravvivenza, crescono sui vecchi arbusti, sui tronchi vetusti. Invece in estate le renne salgono sulle alture, con il favore del sole, dove ritrovano cibo in abbondanza per far crescere i piccoli. In Sami vanno al seguito per lontane abitudini. Subito dopo Chernobyl, questa catena naturale rischiava di rompersi.

Soltanto nel 1988 , cioè due anni dopo il disastro, il governo svedese, al fine di ridurre il contenuto di radiazioni nelle carni destinate al consumo, avviò un programma di alimentazione delle renne con i licheni non contaminati provenienti da altre aree. Gli animali furono rinchiusi in appositi recinti dove venivano nutriti con quel foraggio “speciale” per almeno le due settimane che precedevano la loro macellazione. Il programma prevedeva anche che l’abbattimento avvenisse in tempi più ristretti, comunque prima della transumanza estiva.

Stando così le cose i Sami videro sempre più la loro vita, le loro decisioni collettive, dipendere dagli ukaze statali. Scrivo ukaze perché nella Russia imperiale così era chiamato il dettame dello Zar, sul quale, ovviamente, non c’era discussione, perché così appariva ai Sami ogni ordinanza governativa. Del resto la loro economia era crollata, non vi erano state campagne pubblicitarie da parte dello Stato svedese per restituire la fiducia sulla carne di renna ai consumatori. Ricevevano sì un indennizzo per ogni renna per ciascuna renna abbattuta, ma pur sempre poca cosa. Vedersi abbattere tutti quegli animali, essere costretti a un cambio di abitudini secolari fu per i pastori Sami più che un trauma, una tragedia.

Perché per un Sami procurarsi del cibo per sostenere la propria famiglia all’interno del suo allevamento di renne è di un’ importanza fondamentale. Non poterlo più fare sarebbe - tuttora - per loro culturalmente inconcepibile. Dell’animale utilizzano tutto - viscere interne, sangue, palchi, zoccoli. Vestiti e scarpe e oggetti di uso quotidiano vengono ricavati dalle pelli e dalle corna delle loro indispensabili renne.

Comprare la carne da allevamenti sicuri - come aveva proposto il Governo - ma privi di viscere, moltissimi fra loro lo ritennero inaccettabile. Così accettarono il rischio della contaminazione e continuarono a nutrirsi con le carni del loro allevamento. Altri Sami, nonostante l’incoraggiamento del governo a mantenere i loro sistemi di pastorizia, si ritrovarono non più liberi di pascolare come lo erano prima. Se gli animali erano contaminati - e questo era un fatto accertato - allora tanto valeva vivere di sussistenza attraverso le sovvenzioni e utilizzare solo gli animali per trasformare le loro carni in foraggio. Gli uomini Sami cominciarono a mangiare carne in scatola anziché pescare e nutrirsi con i frutti raccolti nei boschi, come avveniva prima di Chernobyl, e le donne con i bambini non seguirono più i loro uomini sulle montagne.

Solo nel 2000 il Governo svedese ammise che le precauzioni prese (fissando il limite di tollerabilità a 300bq/kg) per le carni commestibili per l’uomo erano troppo restrittive e che centinaia di migliaia di capi erano stati uccisi per nulla. E’ difficile attraversare e analizzare i vari stati d’ animo che si alternarono in quegli anni. Un fatto è certo: i Sami sentirono rapinati della loro cultura.

Solo nel 2000 il Governo svedese ammise che le precauzioni prese (fissando il limite di tollerabilità a 300bq/kg) per le carni commestibili per l’uomo erano troppo restrittive e che centinaia di migliaia di capi erano stati uccisi per nulla. E’ difficile attraversare e analizzare i vari stati d’ animo che si alternarono in quegli anni. Un fatto è certo: i Sami sentirono rapinati della loro cultura.

Molto vi contribuì anche una campagna di stampa di quegli anni che dava per moribondo il popolo Sami, senza minimamente informare i lettori sulla tragedia vera che quel popolo stava vivendo. Molte madri denunciarono di vedere fotografi scattare immagini ai loro figli per poi pubblicarli sui giornali con titoli altisonanti come “la tragica fine di un popolo”, “il popolo scomparso” e cosi via di questo passo, senza che alcuno si facesse carico di quelle denunce o almeno si prendesse la briga di esaminarle.

La catastrofe di Chernobyl è stata un altro anello che si aggiunge ai numerosi danni provocati all’ambiente, ma si è rivelata una nuova terra promessa per le grandi multinazionali. Infatti, la terra dei Sami - come del resto è accaduto in altre parti del mondo e con altre popolazioni indigene - è terra di conquista. La tundra e la taiga artica fa gola a molti. Multinazionali in primis che non si fanno troppo scrupolo di usarla a loro piacimento.

I Sami devono fare i conti con il progresso che avanza che non vive con la logica della natura, ma del profitto. Così da quell’aprile di ventisei anni fa, queste terre, che erano intatte, sacre, votate alla pastorizia, sono state (e continuano ad esserlo) martoriate, trivellate, inquinate. I pozzi petroliferi, le miniere, le centrali idroelettriche, l’attività forestale indiscriminata, gli arsenali della Nato scavati nelle viscere del terreno con il beneplacito del governo svedese, hanno fortemente segnato l’ambiente e quindi la vita delle genti Sami.

Soltanto di recente costoro sono riusciti a bloccare il tentativo delle multinazionali di trasformare una larga fascia di terreno a loro sacra, che chiamano Suttesaja, in un enorme stabilimento a cielo aperto per l’imbottigliamento di acque minerali destinate al consumo su scala internazionale. Fortunatamente il Consiglio nazionale finlandese per le Antichità è venuto loro in aiuto dichiarando quel territorio, “Heritage” cioè di valore storico e culturale, e pertanto zona protetta.

Tuttavia da vent’anni e passa a questa parte i Sami non hanno ritrovato più la pace alla quale da generazioni erano abituati a difendere e a tramandare da genere razione a generazione. Infatti - è storia di questi giorni - un accordo tra il governo svedese ed una multinazionale specializzata in fonti di energia alternativa sancisce che dentro il 2020 si erigeranno 1101 pale eoliche a Pitea, nel Nord della Svezia, ed esse saranno distribuite su una superficie di 450 chilometri quadrati, la stragrande maggioranza dei quali sono terra di pascolo delle renne dei Sami che in quell’area sono in dodicimila, cioè il 70 per cento della popolazione presente in tutta la Svezia. Sicché penso che se ne tornerà a parlare, e anche presto.