- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Liliana Adamo

di Liliana Adamo

Il global warming non si arresterà per conflitti d’interessi in atto: tra paesi occidentali (che un tempo si definivano “ricchi”) e quelli in via di sviluppo; tra attività produttive legate all’archetipo “crescita/PIL” e difesa del pianeta; tra sfruttamento incontrollato di risorse naturali e nuovi concept legati alla cultura del ridotto impatto ambientale. La tecnologia, forse, non ci salverà, come ottimisticamente si auspicava nel decennio trascorso…ma i conflitti d’interessi si scatenano in tutto il loro potenziale durante gli incontri al vertice, a dispetto di una facciata costellata da buoni propositi (da una parte) e senso d’allarmismo sempre più crescente (dall’altra).

A Doha abbiamo costatato l’endemica mancanza di “protagonismo” e contenuti “forti” con posizioni trincerate dietro egoismi nazionali, nessuna condivisione legiferata per realizzare una “governance” mondiale, promesse, attese, lacrime e malcontenti. Perché è difficile ascoltare dalla delegazione filippina che oltre 57mila persone sono state evacuate proprio durante i giorni del summit, a causa di un ciclone di dimensioni apocalittiche (con forza 4-5 della Saffir-Simpson, scala da uno a cinque e venti che hanno superato i duecento km l’ora) e non provare sentimenti di collera e impotenza. Per farla breve, a Doha si è vista la medesima fiera del mélo istituzionale e risultati limitati a possibilità.

Per conto del governo tedesco, il Potsdam Institute ha rielaborato uno studio reso pubblico già un anno fa, provante, qualora ce ne fosse bisogno, che se l'Europa confermasse l'obiettivo del -30% nella riduzione dei gas serra, si creerebbero ben sei milioni di posti di lavoro entro il 2020. Sostanzialmente, l'Unione europea ha già raggiunto il target del 20% al 2020 e può impegnarsi nella fase 2, indicando gli obiettivi da raggiungere, consolidando quel fronte a favore del -30% per le riduzioni. Insieme all’UE, Australia, Norvegia e Svizzera si sono dichiarate pronte a sottoscrivere gli accordi (con obiettivi ancora da individuare), ma l’intesa è depressa dai governi del Canada, Nuova Zelanda, Giappone e Russia, intenzionati a resistere alla non adesione, mentre si attende il 2015, anno nel quale tutti i paesi saranno tenuti a un’unica cooperazione su scala mondiale.

Le difficoltà dei mega-convegni consistono nel fatto che a parteciparvi e verosimilmente attuare provvedimenti (il più delle volte, si risolvono in meri espedienti e rinvii all’infinito), sono soprattutto entità politiche nazionali, mentre, chi prescrive la cura dovrebbe rientrare in un gruppo scelto d’eminenti ecologisti, climatologi, luminari in questioni ambientali; da parte loro, i rappresentanti dei vari governi dovrebbero ascoltare, trovare soluzioni pratiche e agire di conseguenza. Presunzione davvero inattuabile, chimerica, poiché lo stesso gruppo d’ecologisti, climatologi, scienziati, troverebbe il modo di creare, a sua volta, successivi conflitti e malanimo.

Per non parlare della scelta di campo: chi schierare e chi decide cosa? E finché ragion politica, lobby industriali e umana indole non trovano intese unanimemente condivise, l’ambiente fa il suo corso, il cambiamento climatico si espande in potenza, arrecando danni che introducono nuove voci nei bilanci d’ogni paese (380 miliardi di dollari solo nel conteggio del 2011). Il conflitto d’interesse esiste tra il tangibile (aumento delle temperature e dei livelli oceanici, scioglimento dei ghiacciai, eventi meteorologici estremi, siccità, estinzioni della specie, mancanza d’acqua potabile, desertificazione, compromissione del benessere umano) e il sistematico (economia di mercato). Nel sistematico la ragion politica muove le proprie pedine sulla scacchiera secondo ciò che ritiene opportuno: Kyoto 1, Kyoto 2, emissioni sì, emissioni no, quale percentuale fattibile per la propria economia e interesse nazionale, parcellizzando appunto, il problema. A questo servono i summit, non a contrastare sensatamente il surriscaldamento e i suoi effetti sul clima. Al punto che le innumerevoli parate globali e gli accordi mancati, hanno raggiunto dieci gradi in più di parossismo.

Il conflitto d’interesse esiste tra il tangibile (aumento delle temperature e dei livelli oceanici, scioglimento dei ghiacciai, eventi meteorologici estremi, siccità, estinzioni della specie, mancanza d’acqua potabile, desertificazione, compromissione del benessere umano) e il sistematico (economia di mercato). Nel sistematico la ragion politica muove le proprie pedine sulla scacchiera secondo ciò che ritiene opportuno: Kyoto 1, Kyoto 2, emissioni sì, emissioni no, quale percentuale fattibile per la propria economia e interesse nazionale, parcellizzando appunto, il problema. A questo servono i summit, non a contrastare sensatamente il surriscaldamento e i suoi effetti sul clima. Al punto che le innumerevoli parate globali e gli accordi mancati, hanno raggiunto dieci gradi in più di parossismo.

Nel frattempo i messaggi, neanche tanto subliminali, sono chiari, come quel “prepariamoci al peggio” pronunciato dall’ormai ex ministro Clini, riferendosi agli effetti climatici sul nostro sgretolabile territorio. E ci chiediamo come sia possibile, per un titolare del dicastero ambiente, allargare le braccia e ripiegare su un laconico, prepariamoci al peggio… Non si sentirebbe meglio, l’ex ministro di un ex governo “tecnico” se intraprendesse una strada nuova, propulsiva e realistica, giusto per appagare il senso dei ruoli che ha ricoperto dal 1990 a oggi? Da un ex direttore generale del Ministero dell’Ambiente passato a membro del governo, autore di 150 indagini ambientali ed epidemiologiche su impianti energetici, chimici e metallurgici, mediatore d’eccellenza nelle difficili relazioni tra politiche ambientali e industriali ci si sarebbe attesa maggior grinta e determinazione.

E se durante il forum organizzato dalla delegazione cinese (insieme a Xie Zhenhua, leader della commissione cinese alla conferenza, il segretario della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici - Unfccc - Christiana Figures e il rappresentante del Fondo globale per l'ambiente della Banca Mondiale, Naoko Ishii), Corrado Clini ha tenuto a ribadire quali gli sforzi stia compiendo il nostro paese per adempiere gli impegni sottoscritti in sedi internazionali, non si valuta attentamente una contraddizione fondamentale.

L’impegno per l’eco-compatibile che ha portato l’Italia nel 2011 a essere prima al mondo grazie alla capacità energetica del fotovoltaico connesso alla rete, conseguendo il 33% di nuova potenza installata, si riferisce a una politica di sostegno per le rinnovabili (gli incentivi raggiungono i 6,7 miliardi di euro sul solare e i 5,8 sulle altre fonti alternative) ma fa a pugni con il documento di Strategia Energetica Nazionale (Sen), emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, che penalizza le prime, con il rischio di vanificare quanto di buono e meritorio si sia finora concretato. Ancora: su proposta di Clini, la mozione a svincolare dal patto di stabilità quelle risorse necessarie per un piano d’adattamento ai cambiamenti climatici e la messa in sicurezza del territorio, stabilito dall’UE (il documento tout court afferma tra l’altro, i limiti alle costruzioni in zone a rischio, il contenimento nell'uso del suolo, la manutenzione dei corsi d'acqua, il recupero dei terreni abbandonati o degradati…), pur con i suoi risultati encomiabili, contiene di per sé limiti “dialettici”.

Ancora: su proposta di Clini, la mozione a svincolare dal patto di stabilità quelle risorse necessarie per un piano d’adattamento ai cambiamenti climatici e la messa in sicurezza del territorio, stabilito dall’UE (il documento tout court afferma tra l’altro, i limiti alle costruzioni in zone a rischio, il contenimento nell'uso del suolo, la manutenzione dei corsi d'acqua, il recupero dei terreni abbandonati o degradati…), pur con i suoi risultati encomiabili, contiene di per sé limiti “dialettici”.

Dove risiedono le critiche? Il dossier Clini afferma il principio di vietare l’uso a fini residenziali, produttivi, per servizi e infrastrutture, per quelle zone a rischio idrogeologico molto elevato, in conformità a quanto già approvato dai vecchi Pai, che però richiedono un sostanziale ripasso. I Pai (piani di stralcio dei Piani di bacino), si limitano a inventariare e identificare le aree a pericolosità idraulica, mentre la direttiva europea guarda oltre, presumendo l’elaborazione di un piano di gestione per ogni bacino, da attuarsi entro il 2015 con la realizzazione di misure che possano ridurre i rischi secondo criteri di sostenibilità (ad esempio, delocalizzazioni), intervenendo su elementi preesistenti.

In pratica, la strategia alla tutela del territorio non può limitarsi al divieto di costruire il nuovo, ma deve intervenire per la gestione del rischio in zone già edificate e fortemente esposte; ridefinire, nell’ottica della direttiva europea, le nuove criticità, come i flash flood, o tristemente famose “bombe d’acqua”.

Al momento, dopo le dimissioni “forzate” del governo Monti, il documento già in discussione al Cipe potrebbe addirittura essere prorogato, in attesa di nuove elezioni e di un altro Esecutivo; ma un ulteriore ritardo si presenterebbe come inammissibile, per le problematiche intrinseche al nostro territorio e per Bruxelles che non concederebbe dilazioni di sorta.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Liliana Adamo

di Liliana Adamo

Con i suoi fiordi poco profondi, governati dalle maree e protetto da un groviglio di rizomi e piante acquatiche che sembrano voler impedire ogni passaggio umano, Mida Creek è un labirinto di corsi d'acqua dove s’incunea l’Oceano Indiano, luogo eletto dai migratori giunti da Europa e Medio Oriente. Sessantacinque specie d’uccelli, alcuni stanziali (quattrocento le varietà ornitologiche in Kenya), altri nomadi, cicogne, aironi, fenicotteri rosa, trampolieri di palude, marabù, aquile, martin pescatore, l’ibis sacro, come un’apparizione spuntano tra le bizzarrie della vegetazione, si fermano sugli isolotti creati dal riflusso, mentre, fra acqua, sabbia e fango, affiorano numerose varietà d’echinoidei (stelle marine) insieme a crostacei dalle tinte e forme impensate.

Arabuko – Sokoke, per i kenioti, vale a dire foresta pluviale sulla costa, esteso fino a trentacinque km2, Mida Creek è stato designato dall’Unesco come Bird International Zone e Riserva per la Biosfera, perché è qui che si conserva uno dei più grandi ecosistemi di mangrovie al mondo, di cui si contano ben nove tipologie, insieme a trentatré specie di alghe.

Sospeso sulla terraferma, c’è anche un ponte che attraversa un frammento di laguna. A vederlo sembra instabile, invece è pratico e sicuro. Con gli uccelli che volano da una parte all’altra, il dedalo dei canali e le mangrovie, tutto ci riporta a uno scenario di una bellezza primordiale e tuttavia, anche su questo luogo incantato, incombe la minaccia di deforestazione. Un pericolo che i volontari del WMA cercano di contenere destreggiando gli scarsi mezzi a disposizione.

Diventa uno strumento prezioso anche un semplice dissabbiatore con i reimpianti che permettono una ricrescita sana delle piante lungo i canali. Per i volontari, collocare nuovi bulbi (propagules) fra le correnti, si trasforma in una sorta di happening collettivo, un’operazione per l’ambiente certo, ma nel progetto definitivo del Watamu Marine Association c’è di più.

Per esempio, all’iniziativa del giugno scorso, “Clean up Today” (raccolta di plastica e rifiuti sull’intera costa di Watamu, con 3.204 chilogrammi di pattume rastrellato), era stato chiamato in causa il team del WAC (Watamu Against Crime). Eppure l’interesse ha investito la quasi totalità degli abitanti nel piccolo centro: gli alunni delle scuole di Seven Day Adventists e quelli del Watamu Primay School, ad affiancare il personale degli alberghi; gli allievi del Dongo Kundu Primary School a dare man forte al Watamu Turtle Watch e Arocha.

Spontaneamente, sono arrivati tutti, famiglie, giovani, donne e anziani, a rendere questo sforzo uno straordinario modello per la collettività in nome di un bene comune da tutelare. La circostanza si è poi rivelata buona per inaugurare l’uso di una macchina trita - plastica, i cui ricavi, dopo il riciclo e la vendita per usi commerciali dei frantumi prodotti, contribuirà alla sussistenza del WMA Blue, la squadra che si occupa di ripulire settimanalmente gli splendidi litorali e gli slum più poveri di Watamu, con l’aiuto della gente e le varie associazioni locali. Dopo la stagione delle piogge, tra i rami contorti e i cumuli di alghe a Turtle Bay, lunghissima spiaggia che arriva fino a Malindi, le grandi testuggini marine vanno a deporre le uova; ma in questa zona incontaminata è sorto anche un villaggio autogestito di sole donne, fortemente sostenuto dal WMA. “Noi crediamo nel dare e vi sarà dato”, più che una richiesta d’aiuto, è l’esortazione alla reciproca conoscenza, al mutuo soccorso; chiunque è invitato a incontrare il gruppo delle Tushirikiane (attivo dal 2006) e a condividerne l’esperienza. Donne che dal niente creano proprie imprese di dimensioni contenute, shambas di frutta e verdura o produzioni d’es-paw (frutti della passione); il sistema di finanziamento si è sviluppato nel nome di “Merry-go-round”, dove convergono raccolte di fondi, piccoli prestiti a tasso zero per investimenti in start up.

“Noi crediamo nel dare e vi sarà dato”, più che una richiesta d’aiuto, è l’esortazione alla reciproca conoscenza, al mutuo soccorso; chiunque è invitato a incontrare il gruppo delle Tushirikiane (attivo dal 2006) e a condividerne l’esperienza. Donne che dal niente creano proprie imprese di dimensioni contenute, shambas di frutta e verdura o produzioni d’es-paw (frutti della passione); il sistema di finanziamento si è sviluppato nel nome di “Merry-go-round”, dove convergono raccolte di fondi, piccoli prestiti a tasso zero per investimenti in start up.

I volontari del WMA insegnano come coltivare la terra e produrre, ma non solo: “Il nostro obiettivo è incoraggiare le donne a credere nelle loro possibilità, rendersi conto che possono ottenere ciò che vogliono, che l’irrealizzabile (come la rassegnazione), sia un limite che si supera con il lavoro e l’impegno. Puntiamo a un miglior tenore di vita, fornendo lezioni di base, mantenere la pulizia nelle case, prevenire le malattie, difendersi dai soprusi… E al contempo, condividendo con gli altri membri della comunità, la consapevolezza ambientale…”.

Al momento, la comproprietà delle Tushirikiane ospita diciannove orfani e alcune persone colpite dal virus HIV; i dieci ragazzi e le nove ragazze sono stati già collocati presso scuole e in diverse istituzioni. “Un piccolo gruppo fa una grande differenza. Con la premessa ambiziosa di ridurre la povertà, le donne Tushirikiane possono provvedere al proprio benessere sociale e ciò che sono in grado di fare è fonte d’ispirazione per la nostra comunità e per altri gruppi di lavoro…”. Le Tushirikiane sono donne talentuose, la cultura è uno strumento formidabile per allenarsi alla libertà e alla sopravvivenza, c’è chi si specializza in danze tradizionali, chi nell’arte culinaria o nelle pratiche esoteriche, ci sono musiciste e compositrici.

Per difendere l’ambiente, promuovere un turismo di qualità nei confronti di popolazioni formate da etnie diverse e di un patrimonio naturalistico unico, il WMA copre i costi di gestione tramite raccolte di fondi interni ed esteri con l’avvicendarsi di volontari che arrivano da ogni parte del mondo. Lo stesso comitato eletto convoca le agenzie governative a intervenire nei processi decisionali e ciò avviene in virtù del fatto che, qualche anno fa, il Kenya Wildlife Service (che sovrintende anche i grandi parchi nazionali), attivissimo segmento sul fronte ambientale che si è unito a quest’associazione relativamente giovane (nata nel 2007), ha impedito l’assalto della speculazione edilizia imponendosi su una causa giudiziaria e invalidando mire lobbistiche sulla più bella laguna della Riserva Marina.

Prevenire il degrado e la distruzione degli habitat significa anche mettere in piedi un piano di bonifica e una campagna informativa contro metodi di pesca illegali (a strascico) che distruggono barriere coralline e praterie oceaniche di fitoplancton, utili al nutrimento dei pesci e alla loro riproduzione.

Il WMA è dunque un crogiolo d’esperienze, organizzazioni diverse sul piano pratico ma con un unico intento: riconoscere le problematiche, con la volontà a risolvere i conflitti e una scommessa fondamentale, che lavorando assieme si può garantire un futuro al piccolo borgo di pescatori swahili, tutelandone le risorse naturali, affermare una prosperità economica condivisa. Nonostante l’umiltà con cui si presenta l’agenda programmatica (e nuovi progetti), nessuno, tra membri e volontari, sottovaluta l’impegno profuso e le aspirazioni, considerando che, nel paese, va delineandosi un humus sociale e politico più complicato rispetto al passato; a sovraccaricare la situazione, anche le rappresaglie perpetrate dal gruppo terroristico somalo Shaabb, con gli attentati nelle piccole chiese evangeliche, a Nairobi come altrove e malauguratamente, questa è un’altra storia. Qualcuno ha scritto come il Kenya sia terra dai poteri magnetici e come dal momento in cui te ne separi, sopraggiunga un fremito d’innamoramento che stringe lo stomaco, un Mal d’Africa…che si placa inevitabilmente, quando decidi di ripartire. I più scettici dubitano di quest’aura nostalgica, percezione indefinita quanto violenta; scrittori come Hemingway o Karen Blixen ne sono stati vittime e fautori.

Qualcuno ha scritto come il Kenya sia terra dai poteri magnetici e come dal momento in cui te ne separi, sopraggiunga un fremito d’innamoramento che stringe lo stomaco, un Mal d’Africa…che si placa inevitabilmente, quando decidi di ripartire. I più scettici dubitano di quest’aura nostalgica, percezione indefinita quanto violenta; scrittori come Hemingway o Karen Blixen ne sono stati vittime e fautori.

Ma la sconfinata regione dello Tsavo East/West che annovera fra le più alte concentrazioni d’animali selvaggi di tutta l’Africa (dove l’uomo non è ammesso e non vi abita), i territori d’Amboseli e Masai Mara, il fiume sacro del Galana, Mida Creek con i suoi dedali oceanici e la giungla di mangrovie, i canyon cremisi di Marafa, le rovine arabe di Gede (dove baobab secolari, scimmie e piccole madoqua serbano l’enigma di un’antica civiltà evoluta quanto inaccessibile, improvvisamente scomparsa), tutto questo rappresenta un macrocosmo di forza e bellezza, segno primigenio di una cultura umana ancora legata alla natura e alla sua prodigiosa fenomenologia che il mondo intero dovrebbe sostenere e proteggere.

Una consapevolezza che s’infrange intorno all’arcipelago di Lamu, roccaforte araba al confine con la Somalia, dove l’Eni italiana, accodata ad altre multinazionali, compie esplorazioni sottomarine d’alcuni mesi. Il pozzo Mbawa-1, da cui è iniziata la trivellazione, è il primo offshore (in mare aperto), a essere perforato nello stato africano dal 2007. E probabilmente si palesa la fase iniziale di una campagna pluriennale, con l'industria petrolifera che punta a estendere le esplorazioni in Kenya e in Africa orientale, ma anche questo, malauguratamente, è un altro discorso…

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Vincenzo Maddaloni

di Vincenzo Maddaloni

I ribelli che hanno conquistato Goma, la principale città del Kivu settentrionale, una delle province orientali - la più ricca di minerali - della Repubblica del Congo (DRC), si chiamano gli M23. Il loro piano è di marciare fino a Bukavu, la principale città del Kivu meridionale, ultima tappa dalla quale lanciarsi alla conquista di Kinshasa, la capitale del Paese. ll controllo di Goma prima e quello di Bukavu dopo, assieme alla marcia attraverso tutto il paese fino alla capitale rientra in una strategia già collaudata. La prima volta nel 1996. I ribelli che allora si chiamavano l’AFDL (Alliance of Democratic Forces for the Liberation of Congo - Alleanza di forze democratiche per la liberazione del Congo) spodestarono Mobutu Sese Seko che da 32 anni era il capo indiscusso di un regime di rapina e di corruzione.

La stessa tattica fu ripetuta due anni dopo (1998), cambiò soltanto il nome dei ribelli: da AFDL a RCD, (Rassemblement Congolaise pour la Démocratie, Raggruppamento Congolese per la democrazia). Essi presero Goma e tentarono di sbarazzarsi di Laurent Kabila, ma non ci riuscirono poiché Laurent Kabila con l’appoggio dell’Angola e dello Zimbabwe riuscì a bloccare ogni voglia d’invasione.

I guerriglieri RCD e dell’AFDL, come del resto gli stessi M23, sono creati, sostenuti e foraggiati dal Ruanda che dal 1996 controlla la regione orientale del Congo e con essa la gente che vi abita, le terre e naturalmente le miniere ricche di giacimenti strategici indispensabili per fabbricare il coltan che è la combinazione tra la Colomibte e la Tantalite. Il coltan ha l’aspetto di sabbia nera e rappresenta un elemento fondamentale per poter attivare le video camere, i telefonini e tutti gli apparecchi HI TEC (come la playstation). Inoltre serve a ottimizzare il consumo della corrente elettrica nei chip di nuovissima generazione rendendo possibile un notevole risparmio energetico.

Sicché si fa presto a capire che è questo minerale la causa principale della guerre che dal 1998 hanno causato la morte di più di quattro milioni di persone in Congo. Siccome il minerale è uno dei componenti fondamentali per il funzionamento dei cellulari, e quindi più più prezioso dei diamanti, il numero dei morti destinato a crescere e con esso il saccheggio delle enormi risorse del paese. da una delle quali dipende il futuro dell’umanità.

Una di queste è la foresta pluviale dalla quale dipende il futuro dell’umanità poiché questa del Congo è la seconda per estensione dopo quella Amazzonica, una delle principali difese del pianeta contro i cambiamenti climatici. Essa da venticinque anni è assediata dall'industria del legno. Le multinazionali fanno a gara a chi taglia di più sebbene Greenpeace continui a ripetere che “così si rischia la catastrofe ambientale”. I dati sono agghiaccianti: tra il 1990 e il 2007 (ultimo censimento), l‘Africa tropicale ha perduto oltre 55 milioni di ettari di foresta naturale, con un incremento del 25 per cento del tasso di distruzione rispetto all’epoca del Summit di Rio.

I paesi della regione della Foresta Africana dei grandi primati hanno aumentato la loro produzione industriale di legno del 58 per cento dalla metà degli anni ’90. Nello stesso periodo non c’è stata alcuna significativa crescita delle aree di foresta destinate alla conservazione. Al contrario,in questo periodo diversi milioni di ettari di foresta incontaminata sono stati ceduti alle compagnie del legno per l’ estrazione industriale di tronchi. Questo accade - s’è detto - sebbene da venticinque anni si denunci questo scempio.

Ferita a morte la foresta del Mondo Dall’alto, andando verso Bolila, era un mare smeraldo senza un’increspatura, compatto e ininterrotto, inesorabilmente fitto, meravigliosamente opprimente, non una strada o un cortile d’altre tinte, soltanto le barocche serpentine di corsi d’acqua color della prugna. Era il primo marzo del 1986. Volavamo da due orette incontro alla foresta equatoriale per i corridoi di un cielo illuminato da un sole smorto, e la sola cosa viva sull’immensa immobile distesa di giada era la piccola ombra di quell’aquilotto meccanico che sfilava, quattromila piedi in basso, sul fondo della selva, in punta ad alberi calcinati di secoli. La rotta era Nord, definita dalla possente curva del Congo (il fiume di Cuore di tenebra, il romanzo africano di Joseph Conrad), che appena lo si intravvedeva in fondo al verde il quale continuava a non offrire segni di presenza umana.

Dall’alto, andando verso Bolila, era un mare smeraldo senza un’increspatura, compatto e ininterrotto, inesorabilmente fitto, meravigliosamente opprimente, non una strada o un cortile d’altre tinte, soltanto le barocche serpentine di corsi d’acqua color della prugna. Era il primo marzo del 1986. Volavamo da due orette incontro alla foresta equatoriale per i corridoi di un cielo illuminato da un sole smorto, e la sola cosa viva sull’immensa immobile distesa di giada era la piccola ombra di quell’aquilotto meccanico che sfilava, quattromila piedi in basso, sul fondo della selva, in punta ad alberi calcinati di secoli. La rotta era Nord, definita dalla possente curva del Congo (il fiume di Cuore di tenebra, il romanzo africano di Joseph Conrad), che appena lo si intravvedeva in fondo al verde il quale continuava a non offrire segni di presenza umana.

Ma poi Nino, il pilota, puntò il dito sul vetro della cabina e l’aeroplanino bianco e rosso scivolò d’ala e si abbasso. Eccola allora la vera foresta: un groviglio, una inestricabile ragnatela di fogliame profonda centinaia di metri e lunga fin dove arrivava lo sguardo. S’abbassò ancora l’aeroplanino e la sua ombra si posò sulla paglia di una tettoia a lato di una radura cavata di forza alla selva. Qualcuno agitando in alto le braccia segnò la direzione del vento: allora un’altra virata e poi s’appoggiò con un lieve balzo. Nino spense il motore. C’era Hubert che ci aspettava con il fuoristrada. Salimmo. Pochi chilometri lungo un sentiero che terminava su un rettangolo di terra battuta, incassato tra un braccio di fiume e il muro degli arbusti.

Al centro un gruppetto di case prefabbricate: nella più grande, che aveva il tetto conico delle capanne indigene, la tavola era imbandita con la tovaglia a quadratini bianchi e rossi e un ciuffo di giacinti nel mezzo. Intorno sedevano due uomini in silenzio. La vista dava sul fiume; il sole scendeva e l’acqua era viola e rosa e faceva da specchio sicché la sala era in una luce d’arcobaleno. Hubert fece il giro con una pentola di zuppa di cipolle. Fuori una i piroga avanzava, i rematori affondavano le pertiche con fatica, la corrente - si intuiva - era forte e contraria, ma lo sciabordio non filtrava di tra i vetri.

«Viaggiare sul fiume», scrisse Conrad in Cuore di tenebra, «era come tornare ai primordi del mondo, quando la vegetazione esplodeva sul pianeta e i grandi alberi erano sovrani. Un vuoto corso, un gran silenzio, una foresta impenetrabile. L’aria era calda, spessa, pesante, torpida. Non c’era gioia nel brillar del sole. I lunghi tratti di via fluviale passavano, solitari, nella tenebrosità delle distanze di fittissima ombra. Su argentei banchi di sabbia ippopotami e alligatori sonnecchiavano al sole gli unì accanto agli altri. Allargandosi le acque fluivano creando gruppi di isolotti alberati, si poteva perdere l’orientamento come se si fosse in un deserto». Hubert, tedesco di Baviera, non conosceva Conrad, non l’aveva mai letto; in compenso conosceva molto bene la spiaggia di Jesolo dove, ogni estate, passava i quaranta giorni di vacanza, che - confidava - era l’unica cosa che contava nella sua vita di scapolo cinquantenne.

Eppure il fiume non l’aveva deluso quando da Kinshasa, capitale dello Zaire ( che ora si chiama di nuovo Congo) aveva dovuto risalirne il corso in motobarca, fino a qua, per novecento chilometri, impiegando appena una decina di giorni, come mi diceva con una puntina d’orgoglio ricordandomi che Stanley compì lo stesso tratto in quattro settimane.

Hubert, come Stanley, il viaggio l’aveva fatto tutto da solo, o meglio era l’unico bianco tra quindici neri. Sulla motobarca aveva caricato la cucina economica, il frigorifero, la piccola turbina, il bulldozer, le accette e l’attrezzatura di falegnameria, le scatole con i viveri, il watercloset, una tenda, e i suoi due cani, pastori tedeschi, perché, mi spiegò, qua non c’erano che alberi con i loro rami penduli a specchio del fiume. Non esisteva villaggio, neanche una capanna c’era fino al 1984 quando ci aveva messo piede lui, geometra e factotum di una compagnia made in Germany, ma con seguito in ogni continente, specializzata nel disboscamento e nel commercio dei legnami nobili. In stremanti mesi di improbo lavoro Hubert aveva abbattuto gli alberi, livellato il terreno, tirato su i prefabbricati e sistemato il watercloset. Soltanto a “base” ultimata erano arrivati gli altri: Roger, belga, Gerard, francese ( stavano fumando seduti sul divano), con i caterpillar e gli autocarri, le scavatrici e gli spala terra, i neri boscaioli e le loro famiglie, insomma tutto l’armamentario per sferrare un decisivo e redditizio attacco alla foresta.

La storia della base di Bolila, una delle tante nella foresta equatoriale zairese, è un capitolo esemplare dei rapporti Occidente-Africa, è una pagina accorata che potrebbe ben figurare nel dossier denuncia dell’ecologo francese René Dumont il quale, per primo, ha parlato di sudamericanizzazione dell’Africa per spiegare come le pressioni distruttive sono in atto a ogni latitudine. Perché eravamo venuti a Bolila? Per avere un’idea di quel che succede nel più selvaggio dei giardini del mondo. La Fao sostiene che undici milioni e mezzo di ettari di foresta tropicale (su un totale di un miliardo e 950 milioni di ettari) vengono spianati ogni anno nel globo. Questo vuoi dire che ogni dodici mesi sparisce una fetta di giungla grande come la Svizzera. Avverte sempre la Fao che le conseguenze negative del colossale saccheggio, non si esauriscono nell’area direttamente interessata, ma hanno conseguenze sull’assetto dei fiumi: l’acqua non trattenuta e filtrata dalle piante scorre sul terreno limandolo, trascinandolo a valle, causando inondazioni di dimensioni bibliche, e lasciando dietro di sé il deserto.

La Fao sostiene che undici milioni e mezzo di ettari di foresta tropicale (su un totale di un miliardo e 950 milioni di ettari) vengono spianati ogni anno nel globo. Questo vuoi dire che ogni dodici mesi sparisce una fetta di giungla grande come la Svizzera. Avverte sempre la Fao che le conseguenze negative del colossale saccheggio, non si esauriscono nell’area direttamente interessata, ma hanno conseguenze sull’assetto dei fiumi: l’acqua non trattenuta e filtrata dalle piante scorre sul terreno limandolo, trascinandolo a valle, causando inondazioni di dimensioni bibliche, e lasciando dietro di sé il deserto.

Va anche detto che all’origine della distruzione c’è un infernale intrico di povertà e sfruttamento esterno. Almeno centocinquanta milioni di contadini praticano una agricoltura itinerante, basata sul taglio e sull’incendio della foresta seguiti dall’abbandono del suolo, non più fertile dopo appena due anni. Già questo provoca un quarto dei danni globali. Il vero e micidiale distruttore rimane comunque l’uomo moderno. Il quale con il suo armamentario di seghe a motore, di bulldozer e di erbicidi non segue pratiche razionali e conservative, ma spreca mediamente un terzo del legno ricercato e, per accedere ai pochi alberi di maggior valore, arriva a danneggiare e a degradare fino ai tre quarti del tessuto forestale.

Cosicché gli esperti della Fao hanno concluso che le foreste ormai sono erose al ritmo di ventidue ettari al minuto e secondo altri la cifra andrebbe raddoppiata. Comunque sia - è opinione diffusa tra i naturalisti - se la distruzione continuasse in maniera costante e uniforme, in mezzo secolo sarebbero tutte eliminate. La foresta equatoriale dello Zaire, cento milioni di ettari, trova riscontro, per ampiezza e foltezza, soltanto al di là dell’Atlantico, nella analoga foresta amazzonica. I due terzi, cioè sessanta milioni di ettari, sono già destinati all’esportazione; ciò dovrebbe avvenire nel giro di pochi lustri.

Eppure ventisei anni fa, nel buio percorso da caldi vapori, era difficile rendersi conto di come l’attacco si sarebbe sviluppato a ritmi così vertiginosi. Era una notte splendida, carica di stelle, di tutte le stelle, anche la Croce del Sud, tanto basse da sembrare luci di case lontane appena un paio di campi più in là; i grilli cantavano da matti, insieme alle scimmie. Ma il silenzio era più forte, il silenzio della selva che è là dietro l’acqua, da ogni parte, tremendo infinito inferno verde. Hubert aveva sciolto i cani i quali, assicurava, erano addestrati ad addentare soltanto gli indigeni qualora si fossero a penetrare nel recinto del campo.

Soltanto ai primi chiarori dell’alba, che qua compaiono assai prima delle sei, riprendeva la vita con i ritmi propri della civiltà grossolana ed efficientista. Hubert dava i tre colpi di campana, apriva i cancelli del recinto, e mentre i neri salivano sui camion e i guidatori scaldavano i motori, egli preparava la colazione. Alle sei e trenta, puntualità di Germania, partii con Roger per il cantiere. La jeep passò per il centro imbancarellato del villaggio dei boscaioli, proseguì per qualche chilometro lungo il fiume, e poi prese uno stradone nella selva, calvo e dritto, lastricato di tronchi di modo che l’acqua possa filtrare e non si formi il pantano.

A furia di piccoli sobbalzi, tra nuvole di polvere, si arrivò a un largo spiazzo: il cuore del cantiere, già in fermento. Colossali bulldozer afferravano i tronchi e di corsa li accatastavano nel deposito accanto allo stradone. Intanto, in bilico su esili armature di legno, i boscaioli a coppie di sei vibravano colpi d’ascia sui tronchi secolari. Più in là altri con le motoseghe tranciavano i rami e le radici di quelli abbattuti, che poi i bulldozer avrebbero portato via, ultima fase di una catena di montaggio di terribile efficienza. Il rumore era intenso, il mio accompagnatore doveva gridare per spiegarmi che la difficoltà maggiore stava nel pilotare la caduta in modo da non intralciare il programma dei lavori. L’incolumità del personale, mi sembrò che fosse stato un problema secondario.

Ogni albero ha un tronco di una decina di metri di circonferenza e svetta sino a sessanta metri; sotto le sue fronde si apre uno spazio vasto come una cattedrale. Non so spiegare. Provate a immaginarla una mattinata così, in un caldo appiccicoso, nella foresta tropicale, in mezzo a questi uomini organizzati con tecniche moderne: non c’è confronto con i contadini e i cacciatori i quali erano, in passato, i soli abitatori della foresta. Si può stare a guardare e sentirsi lontani, imbarazzati? L’albero veniva giù con l’imponenza di un palazzo, trascinandosi nella rovina il frastagliato fogliame, il carico di liane, e l’impatto con la terra era un rumore cupo, attutito dal sottobosco di muschi e di felci le quali crescono all’altezza del petto di un uomo. Era ed è un’immagine di grande tristezza: il silenzio degli uccelli, gli automezzi con i motori al minimo, gli uomini con lo sguardo fisso e l’ascia in mano, i giochi di luci e di ombra, i vaghi filamenti di caligine, le macchie di colore: il viticcio azzurro della dicindra che teme i raggi del sole, i fiori rossi dell’onoto, i petali gialli delle orchidee. Un mondo che muore e non rinasce.

Mi viene fatto di ricordare il noto studio del biologo Paul Richards, là dove dice che gli alberi della foresta primaria hanno una durata di vita di centinaia d’anni, mentre quelli della foresta secondaria, la quale dovrebbe sostituire la foresta primaria distrutta, hanno un legno poco compatto, crescono rapidamente e di rado raggiungono i vent’anni, sicché le ferite inferte non saranno più rimarginate. Il professor Richards ipotizza pure una sequenza di trasformazioni progressive che riporti tutto alla situazione originaria, ma avverte, con dichiarato ottimismo, che il tempo trascorso dal disboscamento alla restaurazione della foresta primaria dovrà misurarsi probabilmente in secoli, purché sia indisturbato. Chiesi a Roger quanti alberi abbattevano al giorno. «Cinque, sei, dipende», rispose segnando i numeri con le dita delle mani.

La minaccia planetaria più grande Ventisei anni dopo, ma anche prima, i numeri delle piante abbattute li calcola il computer. I metodi di deforestazione sono diventati sempre più rapidi e lucrosi. Moabi, Afrormosia, Bubinga, Ayous, Wengé, tra i legni i più pregiati, vengono individuati e abbattuti in un così grande numero da far temere la loro estinzione. I protagonisti dell’industria del legname nel Congo sono principalmente gli europei, i libanesi, ma anche i grandi gruppi asiatici come Danzer, Sodefor, ITB, Safbois. Su tutti pesa l’accusa infamante di distruttori della foresta e dei loro abitanti.

Ventisei anni dopo, ma anche prima, i numeri delle piante abbattute li calcola il computer. I metodi di deforestazione sono diventati sempre più rapidi e lucrosi. Moabi, Afrormosia, Bubinga, Ayous, Wengé, tra i legni i più pregiati, vengono individuati e abbattuti in un così grande numero da far temere la loro estinzione. I protagonisti dell’industria del legname nel Congo sono principalmente gli europei, i libanesi, ma anche i grandi gruppi asiatici come Danzer, Sodefor, ITB, Safbois. Su tutti pesa l’accusa infamante di distruttori della foresta e dei loro abitanti.

Tuttavia, appena un anno fa, in Aprile, altri 15 milioni di ettari di foresta pluviale pari a cinque volte il Belgio, sono state assegnati alle grandi industrie del legno. A nulla valgono gli appelli di Greenpeace che ha esortato il governo della Repubblica democratica del Congo ad annullare anche i "permessi artigianali di taglio" che spesso vengono utilizzati per coprire le grandi operazioni industriali. Tuttavia, «queste operazioni rimangono al di fuori di qualsiasi controllo o monitoraggio, in un clima di impunità. Ed è così che si uccide la foresta», spiega Juvin Akiak, di Greenpeace Africa.

L’ultimo caso clamoroso è “esploso” trenta giorni fa, quando si è saputo che il governo congolese aveva assegnato vasti appezzamenti di foresta particolarmente ricca di legni pregiati forestali a una impresa controllata da un faccendiere libanese - Ahmed Tajideen - che curerebbe le finanze degli Hezbollah. Le concessioni rilasciate dal Ministero dell'Ambiente del Congo alla Trans-M, così si chiama l’azienda di Tajiedeen, hanno una durata di venticinque anni e comprendono, come detto, centinaia di migliaia di ettari di foresta pluviale.

Ma secondo l’agenzia Reuters, anche potenti uomini d'affari israeliani sono in ottimi rapporti con il presidente Kabila. Come Dan Gertler, un ricco mercante di diamanti che controlla miniere, foreste e gestisce una ampia rete di imprese off-shore. Sicché stando così le cose, secondo gli esperti la foresta pluviale africana sarà dimezzata nel giro di dieci anni. Lo scenario che si prospetta è allarmante, soprattutto per le inevitabili conseguenze che si avranno sul piano climatico, economico e antropologico. I primi dati raccolti annunciano che il solo Congo rilascerà oltre 34,4 miliardi di tonnellate di CO2, una quantità equivalente a quella irrorata dalla Gran Bretagna negli ultimi sessant’anni. Buon vento, che altro aggiungere!

www.vincenzomaddaloni.it

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Liliana Adamo

di Liliana Adamo

In controtendenza rispetto a tutti i report precedenti, il follow up è nato da studi un po’ meno sofisticati che finivano, senza mezzi termini, sulla perdita di biodiversità per l’innalzamento delle temperature globali. La buona notizia è che secondo una nuova ricerca condotta dalle università di York, Glasgow e Leeds, grazie a un pool di scienziati alle prese con materiali fossili e geologici fino a 540 milioni di anni fa, l’evoluzione di nuove specie, normalmente accompagnata dall’estinzione di quelle preesistenti, richiederebbe sì milioni di anni e pertanto l’impatto repentino al fenomeno del surriscaldamento indurrà a una perdita di biodiversità; ma è pur vero e dimostrato, che lo stesso incremento delle temperature favorirà, in modo analogo, la produzione di biodiversità a lungo periodo.

Paradosso? Per Alistair McGowan, esponente della Scuola di Scienze Geografiche ed Ecologiche a Glasgow, il dato irragionevole è celato altrove, nelle trame del precedente credo: impossibile sostenere che fra biodiversità e clima ci fosse, appunto, resistenza dell’uno contro l’altro, quando la biodiversità che aumenta all’equatore dimostra, in linea con i pattern ecologici, esattamente il contrario. Dunque, l’incremento delle temperature produrrebbe estinzione (pensiamo alle grandi calotte polari, agli orsi bianchi), ma anche nascita di nuove forme viventi, peculiari in un’era geologicamente più calda.

Plausibilmente c’è poco da rassicurare, per quanto i tempi evolutivi di riproduzione siano molto, molto lunghi; nei prossimi anni assisteremo a una notevole, inevitabile scomparsa di molte varietà, vittime del global warming e degrado degli habitat. Ci sarebbe da fare di più e in fretta; superfluo, a questo punto, riproporre un concetto che trova sporadiche applicazioni in contesti oggettivi.

La ricerca, divulgata da Proceeding of the National Academy of Sciences, riscontra gli aumenti delle temperature con la biodiversità del pianeta nei vari periodi geologici. Le grandi estinzioni di massa sono seguite da nuove evoluzioni, in un’ottica temporale pari a milioni di anni. In un riscaldamento globale così improvviso e non sequenziale, i trend attuali non presumono una facile rimonta di biodiversità, non ci sarà tempo sufficiente a permettere la progressione di uno sviluppo primariamente naturale. Ma allora la curiosità ci spinge a immaginarla questa biodiversità del futuro, dettata da canoni indotti e da cicli modificati. Che caratteristiche avrà? In questo senso gli studi realizzati fin qui sugli esiti a catena del global warming possono darci un ragguaglio. Di là dai concetti “esoterici” di chi continua a propinarci frottole e idiosincrasie sull’esistenza stessa del fenomeno, l’eccezione basata su teorie cosiddette “catastrofiste” basterà a serbare la memoria dei dinosauri, estinti circa sessantacinque milioni di anni fa.

Ma allora la curiosità ci spinge a immaginarla questa biodiversità del futuro, dettata da canoni indotti e da cicli modificati. Che caratteristiche avrà? In questo senso gli studi realizzati fin qui sugli esiti a catena del global warming possono darci un ragguaglio. Di là dai concetti “esoterici” di chi continua a propinarci frottole e idiosincrasie sull’esistenza stessa del fenomeno, l’eccezione basata su teorie cosiddette “catastrofiste” basterà a serbare la memoria dei dinosauri, estinti circa sessantacinque milioni di anni fa.

La nuova biodiversità dovrà fare i conti con il nostro “vecchio progresso”. Le grandi foreste stanno morendo, gli oceani più profondi subiscono un'emorragia vitale a un tasso che, nelle statistiche parrebbe quasi inimmaginabile; nell'ultima decade lo strato gelato dei picchi più alti si è rapidamente assottigliato a dispetto dei violenti uragani a intervalli ravvicinati e la nostra, verosimilmente, potrebbe essere l'ultima era del ghiaccio. La trasfigurazione avverrà sulla nostra penisola, sulle coste delle Canarie, sui deserti del continente africano, molto più velocemente di quanto la storia possa presagire.

Ma i dubbi permangono: Bjorn Lomborg continua a essere critico sulle valutazioni finora esposte, e, in certo senso, le sue posizioni si avvicinano al follow up dei nuovi studi condotti dal pool inglese. In "The Skeptical Environmentalist" (L'ecologo scettico), le sue tesi si basavano su una sorta di determinismo teorico: la minaccia dei cambiamenti climatici è coerentemente effettiva e di lunga durata, ma il sistema energetico della biosfera, insieme all’equilibrio terrestre, in condizioni di stress cronico, può rivelare inusitati sviluppi d’auto protezione, modificando gli assetti e dunque le conseguenze.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Massimiliano Ferraro

di Massimiliano Ferraro

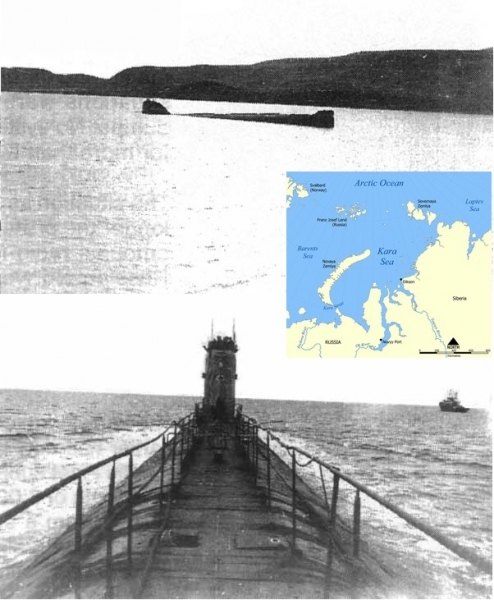

Mentre la Russia continua a costruire nuovi sottomarini atomici, l'incubo della pericolosa eredità sovietica abbandonata in fondo al Mare di Kara torna a riproporre molti interrogativi sulla stoccaggio del combustibile nucleare esausto e degli altri rifiuti radioattivi. Enormi quantità di materiale nucleare giacciono sui fondali poco profondi del Mare di Kara, una porzione del Mare Glaciale Artico a nord della Siberia. La notizia, rilanciata dal quotidiano norvegese Aftenposten tramite la pubblicazione di alcuni documenti forniti dalle autorità russe, sta causando grande preoccupazione nei paesi che si affacciano sulla costa artica.

Diciassettemila fusti di rifiuti radioattivi, diciannove navi contenenti rifiuti tossici, quattordici reattori nucleari (di cui cinque contenenti combustibile nucleare esausto), settecento pezzi di armamenti contaminati e addirittura un sottomarino nucleare con i suoi due reattori, sono il pesante lascito imposto alle gelide acque glaciali dalla corsa agli armamenti portata avanti dall'Unione Sovietica durante la Guerra Fredda.

Voci circa i pericoli per la salute pubblica e l'ambiente nell'area del Mare di Kara erano circolate fin dal 1992. Nel marzo del 1993 la conferma che l'URSS avesse utilizzato per trent'anni questi fondali come discarica nucleare, in palese violazione della Convenzione di Londra del 1972 (firmata anche da Mosca), era stata data direttamente dal governo russo attraverso un dossier contenente dettagliate informazioni sulle pratiche di dumping nei mari artici.

Facevano parte di questa prima lista ben tredici reattori nucleari rimossi dai sottomarini della Flotta del Nord e affondati da Mosca tra il 1965 e il 1988 nei fiordi dell'arcipelago di Novaja Zemlja, ed il sommergibile K-27, con i suoi due reattori carichi di combustibile nucleare fatto colare a picco nel 1981. Successivamente una valutazione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) inserì tra le cause di allarme anche altri tre reattori del rompighiaccio nucleare Lenin, nave ammiraglia della flotta sovietica di base a Murmansk, smaltiti nella zona occidentale del Mare di Kara.

Tuttavia la recente documentazione pubblicata dall'Afternposten fotografa una situazione di gran lunga peggiore di quanto si fosse pensato finora. Secondo il giornale norvegese «nessuno può garantire che le informazioni sul materiale smaltito dai sovietici siano complete» ed è impossibile stabilire con precisione quanta spazzatura radioattiva sia stata effettivamente scaricata in mare. «Ora è compito della Russia procedere alla bonifica dei fondali,è soprattutto loro interesse procedere in questo senso».

Un ostacolo alla conquista dell'Artico - La preoccupazione per la contaminazione radioattiva del Mare di Kola rischia di fungere da paravento per nascondere mastodontici interessi economici. Uno dei futuri progetti ritenuti primari della Russia è infatti l'esplorazione delle riserve di gas e petrolio nei territori artici.

Un ostacolo alla conquista dell'Artico - La preoccupazione per la contaminazione radioattiva del Mare di Kola rischia di fungere da paravento per nascondere mastodontici interessi economici. Uno dei futuri progetti ritenuti primari della Russia è infatti l'esplorazione delle riserve di gas e petrolio nei territori artici.

Un obiettivo che Mosca è pronta a difendere con le armi, ma che oggi si scontra con il problema irrisolto dei rifiuti nucleari sommersi. Alle scoperte significative di gas e petrolio in questo territorio non sono ancora seguite infatti le trivellazioni, anche se già nel 2010 il colosso russo dell'energia Gazprom ha annunciato la sua intenzione di procedere all'estrazione dei circa 38.000 metri cubi di gas e petrolio che si trovano al di sotto del Mare di Kara.

Nasce dunque da qui la necessità di mappare i materiali pericolosi in fondo al mare prima dell'avvio dell'attività estrattiva. In caso contrario, a detta degli esperti, c'è il pericolo che le perforazioni dissotterrino la spazzatura nucleare che i sovietici hanno cercato di isolare in speciali contenitori soggetti oggi a corrosione, con conseguenze disastrose lungo tutta la costa artica.

Nell'ipotesi migliore il rilascio delle sostanze radioattive avverrebbe gradualmente, ma la possibilità di un evento improvviso e catastrofico non lascia dormire sogni tranquilli. È questo uno dei punti salienti della documentazione pubblicata dall'Aftenposten e che riguarda il rischio di un'esplosione dei reattori del sommergibile K-27, finora sottovalutato dalle autorità russe.

Sul fronte norvegese, dopo aver dichiarato di aver ignorato fino ad oggi l'inquietante incognita rappresentata dal vecchio relitto, il ministro dell'Ambiente Bård Vegar Solhjell ha tentato di minimizzare i pericoli connessi alla presenza nel Mare di Kara di materiale: «La gente non deve essere turbata da questi documenti, almeno finché non sapremo se c'è seriamente qualcosa per cui allarmarsi».

Intanto la Russia ha già istituito una commissione speciale che avrà il compito di localizzare e mappare i rifiuti nucleari presenti nelle proprie acque territoriali con una missione in cui lavoreranno fianco a fianco esperti russi e norvegesi. Uno sforzo diplomatico notevole e pressoché inedito per il governo di Mosca, solitamente allergico a far mettere naso nei propri affari agli stranieri. Dunque un grande passo avanti nelle relazioni tra Federazione Russa e Norvegia che secondo altre interpretazioni non sarebbe nient'altro che una velata richiesta d'aiuto dei russi per risolvere un problema troppo grande.