- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Luca Mazzucato

di Luca Mazzucato

NEW YORK. Mono Lake in California è un lago infernale: le sue acque sono acidissime, salatissime e mortali. Contengono infatti un'altissima concentrazione di arsenico, uno dei veleni per antonomasia. In questo lago killer, vive tranquilla una creatura finora sconosciuta. Una nuova forma di vita unicellulare che si basa sull'arsenico invece che sul fosforo. Se confermata, questa scoperta trasformerà per sempre la biologia e ci inizierà forse ai misteri della vita extraterrestre.

Felisa Wolfe-Simon ha annunciato al mondo la sua scoperta giovedì scorso, in una conferenza stampa al Dipartimento di Astrobiologia della NASA, in concomitanza con la pubblicazione dell'articolo su Science. Ma che cosa c'entrano gli alieni con questo batterio? Vediamo di cosa si tratta.

L'arsenico è un veleno micidiale perché interferisce nei meccanismi di respirazione cellulare, sostituendosi al fosforo e bloccando la produzione di ATP, ovvero il carburante delle nostre cellule. La causa della sua tossicità è dovuta al fatto che possiede le stesse proprietà chimiche del fosforo, uno dei mattoncini fondamentali della biologia. Sostituendosi al fosforo, l'arsenico soffoca le cellule e rende impossibile la vita. O almeno questa era la credenza dei biologi fino a giovedì scorso.

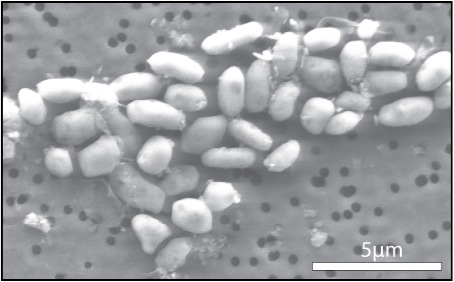

Il batterio GFAJ-1 è un amante dell'arsenico. Prolifera indisturbato in condizioni in cui qualsiasi altro organismo vivente morirebbe all'istante. Questo batterio ha trasformato in una nuova opportunità quello che per tutti gli altri è una condanna a morte istantanea. All'interno della propria cellula, questa piccola creatura ha rimpiazzato l'onnipresente fosfato - che fa parte delle proteine, dei grassi e dell'elica di DNA - con l'arsenato, una molecola simile ma basata sul mortale arsenico. Nelle conclusioni della ricerca, gli scienziati ammettono che il funzionamento del batterio rimane per il momento un mistero. Ma non c'è dubbio che tutta la comunità scientifica si catapulterà a Mono Lake per ottenere qualche campione di questo piccolo alieno unicellulare.

Questa scoperta, se confermata, ci mette di fronte agli occhi quello che si credeva impossibile: una nuova forma di vita basata su una biochimica differente da quella di tutte le altre creature terrestri. Lo sponsor della ricerca è infatti la NASA con il suo Dipartimento di Astrobiologia, la scienza che si occupa dello studio della vita extraterrestre. Finora, bisogna ammetterlo, un po' a corto di ispirazione. Ma GFAJ-1 ci racconta che i mattoncini biologici, che credevamo insostituibili, in realtà possono essere cambiati.

Questa scoperta, se confermata, ci mette di fronte agli occhi quello che si credeva impossibile: una nuova forma di vita basata su una biochimica differente da quella di tutte le altre creature terrestri. Lo sponsor della ricerca è infatti la NASA con il suo Dipartimento di Astrobiologia, la scienza che si occupa dello studio della vita extraterrestre. Finora, bisogna ammetterlo, un po' a corto di ispirazione. Ma GFAJ-1 ci racconta che i mattoncini biologici, che credevamo insostituibili, in realtà possono essere cambiati.

Nel nostro sistema solare ci sono esempi di ambienti che credevamo inospitali, come ad esempio Marte o le lune di Giove e Saturno, ma vagamente simili alla Terra. Per via delle basse temperature, oppure della mancanza di acqua sostituita dal metano liquido, la biochimica terrestre non potrebbe funzionare tale e quale e finora si credeva che questi luoghi non potessero ospitare forme di vita. Tutto questo ci lasciava con la domanda irrisolta se la vita come la conosciamo fosse l'unica possibile o se invece altre architetture biologiche potevano nascere in diversi luoghi del nostro universo.

“L'idea di biochimiche alternative per la vita è molto comune nei libri di fantascienza,” dice Carl Pilcher, direttore dell'Istituto di Astrobiologia della NASA in California, “Finora una forma di vita basata sull'arsenico era del tutto teorica, ma adesso sappiamo che esiste a Mono Lake.” Abbiamo di fronte agli occhi il primo esempio di una nuova biochimica. Se ce ne sono due, perché non tre, o quattro o mille diverse? Abbattuto il tabù dell'unicità della vita, nulla vieta che ce ne possano essere infinite variazioni.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Sara Michelucci

di Sara Michelucci

Coerente fino alla fine, anche nel suo ultimo gesto, quello che l’ha portato ad abbandonare questa vita. Ma probabilmente per un indipendente puro come Mario Monicelli, vedere gli ultimi giorni della sua vita costretto in un letto di ospedale, era un copione che proprio non poteva dirigere. È volato via, Monicelli, e si sa che il volo rappresenta metaforicamente la libertà. Un’emancipazione che ha accompagnato sempre la sua vita personale e artistica, e che l’ha condotto a dirigere veri capolavori, che resteranno indelebili nella storia del cinema italiano.

I soliti ignoti, del 1958, che vanta un cast di grido composto da Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Totò e Claudia Cardinale, che consacra il filone della commedia all'italiana; La grande guerra, con cui si aggiudica il Leone d'Oro alla Mostra del cinema di Venezia del 1959 e sua prima nomination all'Oscar; I compagni con cui arriva la seconda nomination all’Oscar; L'armata Brancaleone del 1966 e Brancaleone alle crociate 1970, attraverso cui Monicelli inventa un "nuovo" e personalissimo Medioevo, condito dal burlesco e dal comico. E non si possono dimenticare titoli come La ragazza con la pistola, terza nomination all'Oscar del 1968, Un borghese piccolo piccolo e Il marchese del Grillo, che consacrano il sodalizio con Alberto Sordi.

Pezzi fondanti di quel cinema tanto amato, ma che negli ultimi tempi l’aveva deluso per la mancanza di quella vera indipendenza che era appartenuta a registi del suo calibro. Di quell’osare, che oggi si ha paura anche solo ad utilizzare come verbo, Monicelli ne aveva fatto un suo tratto peculiare, e non a caso lamentava l’incapacità del cinema di questi tempi di raccontare l'Italia come è.

In fin dei conti l’artista è solo colui che veramente riesce ad andare oltre qualsiasi luogo comune, qualsiasi barriera culturale, spingendo alla critica e alla riflessione lo spettatore e Monicelli ha usato proprio la commedia per farlo. Indimenticabile il suo Parenti Serpenti, dove la famiglia viene denudata di quel buonismo che spesso contorna - più nelle parole che nei fatti - la sua descrizione di nucleo sempre positivo e slegato dalla logica del dare e avere. Un buonismo che di certo non gli apparteneva e per questo, tra molte altre cose, gli siamo grati.

In fin dei conti l’artista è solo colui che veramente riesce ad andare oltre qualsiasi luogo comune, qualsiasi barriera culturale, spingendo alla critica e alla riflessione lo spettatore e Monicelli ha usato proprio la commedia per farlo. Indimenticabile il suo Parenti Serpenti, dove la famiglia viene denudata di quel buonismo che spesso contorna - più nelle parole che nei fatti - la sua descrizione di nucleo sempre positivo e slegato dalla logica del dare e avere. Un buonismo che di certo non gli apparteneva e per questo, tra molte altre cose, gli siamo grati.

Negli ultimi mesi, nonostante la malattia, Monicelli ha appoggiato le proteste del mondo artistico e cinematografico contro i tagli alla cultura dell’attuale governo, non abbandonando nemmeno alla veneranda età di 95 anni quella verve che lo ha accompagnato per tutta la vita, dove la critica politica e sociale ha sempre rappresentato un punto centrale.

Una vita lunga, segnata da tanti avvenimenti, tra cui il suicidio del padre, Tomaso Monicelli noto giornalista e scrittore antifascista, avvenuto nel 1946. “Ho capito il suo gesto. Era stato tagliato fuori ingiustamente dal suo lavoro, anche a guerra finita, e sentiva di non avere più niente da fare qua. La vita non è sempre degna di essere vissuta; se smette di essere vera e dignitosa non ne vale la pena. Il cadavere di mio padre l'ho trovato io. Verso le sei del mattino ho sentito un colpo di rivoltella, mi sono alzato e ho forzato la porta del bagno. Tra l'altro un bagno molto modesto”, aveva detto in un’intervista di alcuni anni fa.

Oggi il rione Monti, dove aveva vissuto per anni e cui era legato da un sodalizio particolare, tanto da dedicargli uno degli ultimi lavori, potrà salutarlo in piazza Santa Maria dei Monti dove, alle 10, dirà addio al grande regista, prima che la salma venga portata alla Casa del cinema per la camera ardente. Il corpo verrà poi cremato. A noi piace ricordarlo per la sua battuta sempre pronta e pungente e per quello sguardo lucido che gli ha permesso di offrirci film che ci hanno aperto gli occhi su bellezze e storture di un’epoca. Grazie Mario.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Mario Braconi

di Mario Braconi

Alla US-China Economic and Security Review Commission è stato necessario produrre un documento di ben trecento pagine per spiegare al Congresso USA che cosa è successo sulla Rete delle Reti lo scorso 8 aprile. Un incidente (errore? sabotaggio?) di dimensioni sesquipedali ed apparentemente senza conseguenze, che può essere così riassunto: per 18 minuti, China Telecom ha “suggerito” ai router percorsi fasulli sulla Rete veicolando circa il 15% del traffico internet globale su server cinesi. Durante quei fatidici minuti, insomma, per scaricare la sua posta da Yahoo!, un qualsiasi ragazzino di Vancouver ha compiuto un demenziale viaggio virtuale verso la Repubblica Popolare per poi rimbalzare verso il nodo più vicino al suo provider, magari a pochi isolati da casa.

Difficile che gli utenti se ne siano accorti perché, per lo stupore dei tecnici, China Telecom è stata in grado di gestire l’abnorme afflusso sui suoi server, che sono stati in grado di trattarlo e poi rispedirlo alla sua effettiva destinazione con ritardi stimati di qualche millisecondo, cioè impercettibili.

Questo accade poiché i router di tutto il mondo possono essere considerati delle agenzie di viaggio specializzate nell’organizzare trasferimenti (di dati) il più veloci ed efficienti possibile: come ogni tour operator che si rispetti, dispongono di una “mappa”, il BGP (Border Gateway Protocol), che indica il percorso più rapido per raggiungere il punto B dal punto A. Riferiscono gli esperti informatici che questo sistema di smistamento e spedizione di dati è basato in gran parte sulla “fiducia”: in altre parole, ci si fida per definizione delle informazioni fornite dal BGP. Il problema è che, quando uno degli attori comincia a sparare rotte fantasiose, non solo il traffico comincia a circolare in modo assurdo, ma esso fa da calamita ad altro traffico: questo spiega per quale ragione l’errore diffuso dai router cinesi ha “infettato” milioni di altre macchine.

Ricorda il sito specializzato "Ars Technica" che un simile incidente si è già verificato nel 2008 quando le autorità pachistane hanno deciso di oscurare l’accesso a YouTube da chi si collegasse dal Paese: anziché raggiungere i server del sito di video, il protocollo instradava il traffico in un “cul de sac” informatico.

Ricorda il sito specializzato "Ars Technica" che un simile incidente si è già verificato nel 2008 quando le autorità pachistane hanno deciso di oscurare l’accesso a YouTube da chi si collegasse dal Paese: anziché raggiungere i server del sito di video, il protocollo instradava il traffico in un “cul de sac” informatico.

I problemi per gli altri Paesi (leggermente) più liberali sono cominciati quando le mappe fallate sono in qualche modo “volate” fino ad Hong Kong, da dove hanno cominciato a propagare le loro informazioni errate nel resto del mondo. Risultato: per un po’ di tempo, chiunque (non solo in Pakistan) desiderasse guardare in streaming un video della propria band preferita, finiva nel buco nero preparato dagli ingeneri al soldo del governo pakistano: pagina bianca e messaggio di errore.

Resta aperta la questione del come un evento di questo tipo si sia potuto verificare. Benché in effetti per spiare il traffico internet non sia affatto necessario prendersi la briga di farlo transitare su server propri, è pur vero che ricondurlo su macchine proprietarie faciliti la vita ai cyber-ficcanaso. A far pensare che di hackeraggio e non di incidente si sia trattato, la lista dei domini da e per i quali il traffico è stato indebitamente dirottato sulle macchine di China Telecom: quelli di Governo, Senato, Esercito, Marina, corpo dei Marines, Aviazione, Ministero della Difesa, Dipartimento del Commercio, oltre a molti altri siti di proprietà dello Stato americani, ma anche quelli di alcuni importanti siti commercaili (Dell, Yahoo!, Microsoft, IBM).

Secondo Dmitri Alperovitch, dirigente della società di sicurezza informatica McAfee, anche egli audito dal Senato americano, grazie al “dirottamento internet” del secolo, gli esperti cinesi sarebbero stati messi in grado anche di decrittare i contenuti del traffico diretto a siti commerciali; più al sicuro, sembrerebbero, i contenuti dei siti militari e in generale quelli di istituzioni pubbliche, generalmente protetti da complessi meccanismi di critpografia.

Secondo il rapporto della Commissione, però, l’incidente è preoccupante. Infatti, la tecnica impiegata dai “dirottatori” potrebbe avere una serie di conseguenze sgradevoli quali: consentire la sorveglianza su un sito o su specifici utenti, inibire l’accesso ad un determinato sito, interrompere transazioni online, facilitare la connessione a siti fasulli che replicano quelli “veri” (“spoof”). Infine, conclude il rapporto, un volume di traffico di quella magnitudine è in grado di creare talmente tanta confusione da coprire eventuali altri tipi di attacco mirato a qualche “nemico”, presunto o reale, del partito comunista cinese.

Secondo il rapporto della Commissione, però, l’incidente è preoccupante. Infatti, la tecnica impiegata dai “dirottatori” potrebbe avere una serie di conseguenze sgradevoli quali: consentire la sorveglianza su un sito o su specifici utenti, inibire l’accesso ad un determinato sito, interrompere transazioni online, facilitare la connessione a siti fasulli che replicano quelli “veri” (“spoof”). Infine, conclude il rapporto, un volume di traffico di quella magnitudine è in grado di creare talmente tanta confusione da coprire eventuali altri tipi di attacco mirato a qualche “nemico”, presunto o reale, del partito comunista cinese.

In effetti, se si considerano le cattive abitudini del Governo cinese in tema di (cyber)libertà e soprattutto l’entità della congiura digitale da esso ordita nel 2008 ai danni dei sostenitori del Dalai Lama (l’hackeraggio di poco meno di 1.300 computer in ben 103 Paesi), l’ipotesi che dietro all’incidente di Aprile vi sia lo zampino del sempre paranoico e dittatoriale partito comunista cinese, non sembra così improbabile.

Sia come sia, questa è l’ennesima prova del fatto che la Rete delle Reti, per definizione strumento di emancipazione e di libertà globali, in effetti sia un gigante dai piedi di argilla. Effettivamente é abbastanza sorprendente scoprire che la differenza tra essere collegati e non dipende dal settaggio di alcuni router sparsi nel mondo o dalla buona disposizione di un pugno di abili tecnici-censori con gli occhi a mandorla.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Mario Braconi

di Mario Braconi

Il Professor Robert Edwards, pioniere della fecondazione in vitro, è stato finalmente insignito del Premio Nobel per la medicina. Il riconoscimento all’ottantacinquenne professore arriva a 32 anni suonati dal suo grande successo: la nascita della prima bambina concepita artificialmente, Louise Brown, avvenuta poco prima della mezzanotte del 23 luglio del 1978. Non che ne facesse una malattia - come dichiarò in un’intervista del 2003 - anche perché, aggiunse in quell’occasione, “sono un socialista molto di sinistra”.

Da quel glorioso giorno di 32 anni fa, grazie a Roberts, si stima che siano circa 4 milioni i bambini nati mediante fecondazione artificiale da coppie che altrimenti il destino avrebbe privato per sempre della gioia di riprodursi (si stima siano circa il 10% del totale). Per ogni persona di buon senso, dunque, il lavoro di Robert Edwards (ma anche quello del collega Steptoe, deceduto nel 1988) è un dono che l’umanità ha tributato a sé stessa, uno di quei risultati che rendono fieri di essere uomini: dopo tutto come specie, sembra, non siamo solamente capaci di violenza e guerre; occasionalmente produciamo individui che, mediante il loro sapere scientifico, finiscono per essere potenti generatori di gioia individuale.

Eppure il mondo non sembra aver capito (non subito perlomeno) la portata delle scoperte dello scienziato di Manchester. Fa bene Beth Kohl a porsi, sulle colonne dell’Huffington Post, la seguente domanda: come mai al Karolinska Instituten è occorso più di un trentennio per dare un riconoscimento formale a Roberts? Forse che il loro contributo alla scienza medica (e conseguentemente alle possibilità di umana felicità) è stato considerato per lungo tempo “troppo modesto o troppo controverso”? Se così fosse, ricorda la Kohl, è utile ricordare che Nobel non inventò la penicillina, ma la dinamite...

O magari si è voluto aspettare che Louise Brown crescesse, diventasse adulta e si riproducesse a sua volta (senza aiuti dalla scienza in questo caso), giusto per assicurarsi che non le spuntasse magari una proboscide o un paio di corna, cosa che una minoranza di bigotti “timorati di Dio” e “ultrà della vita” (a modo loro) allo stesso tempo teme e desidera?

In ogni caso, la festa per il riconoscimento, sia pure tardivo, è stata guastata dalla consueta cacofonia prodotta da rappresentanti del Vaticano e relativi apparatchik: una specie di sinfonia surreale nella quale ognuno fa a gara con gli altri a chi la spara più grossa: padre Gonzalo Miranda, docente di Bioetica, dipinge il povero Edwards come una sorta di dottor Mengele, responsabile di un immenso “spreco di vite umane”; si riferisce agli embrioni sovrannumerari o scartati perché non utili al processo di riproduzione. Non meno duro Lucio Romano, presidente di Scienza e Vita, l’associazione che ha sabotato il referendum abrogativo della mai abbastanza vituperata legge 40/2004 sulla fecondazione assistita, scritta sotto dettatura del Vaticano, che é una collezione di prescrizioni sadiche quanto demenziali.

Per inciso, anche se il referendum non è riuscito a liberare il Paese dalla sua terribile legge sulla procreazione medicalmente assistita, il combinato disposto del regolamento attuativo predisposto in extremis dal Ministro Turco e di una serie di sentenze che ne sanciscono l’incostituzionalità, l’hanno talmente mutilata da renderla simile ad un palazzo bombardato di cui rimane in piedi la sola facciata.

Ma la parte del leone la fa Ignacio Carrasco de Paula, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, il quale, sia pure “a titolo personale”, rovescia su Edwards un fiume di veleno: “Se non vi fosse stato Edwards, i frigoriferi dei centri di riproduzione artificiale non traboccherebbero di embrioni che con ogni probabilità finiranno per “essere abbandonati e morire”. Nel fantasioso racconto che l’arroganza vaticana spaccia come unica interpretazione possibile del mistero della Vita, infatti, un aggregato di cellule potenzialmente in grado di trasformarsi in una persona è persona a tutti gli effetti.

Niente di nuovo: si tratta dello stucchevole gioco delle parti cui i rappresentanti più oscurantisti della Chiesa cattolica si abbandonano con apparente voluttà, confidando nell’ignoranza e nella sostanziale semplicità dell’animo umano; tuttavia, è lecito porsi la seguente domanda: davvero Carrasco de Paula preferirebbe un mondo “a congelatori vuoti”, ma con 4 milioni di bambini di meno? Dilemma interessante, per un’organizzazione politica che non fa che ripetere di essere dalla parte della vita ad ogni costo ed è obiettivamente molto, anche troppo, vicina ai bambini...

Niente di nuovo: si tratta dello stucchevole gioco delle parti cui i rappresentanti più oscurantisti della Chiesa cattolica si abbandonano con apparente voluttà, confidando nell’ignoranza e nella sostanziale semplicità dell’animo umano; tuttavia, è lecito porsi la seguente domanda: davvero Carrasco de Paula preferirebbe un mondo “a congelatori vuoti”, ma con 4 milioni di bambini di meno? Dilemma interessante, per un’organizzazione politica che non fa che ripetere di essere dalla parte della vita ad ogni costo ed è obiettivamente molto, anche troppo, vicina ai bambini...

Avremmo bisogno anche in Italia di giornalisti come Tom Chivers, che dalle colonne di un giornale conservatore a larga diffusione (Daily Telegraph), smonti i dogmi papali a suon di argomenti scientifici. Chissà se i vari Carrasco de Paula sanno che, perfino nel mondo ideale senza fecondazione assistita che vorrebbe Ratzinger per tutti noi, alcuni studi confermano che il 22% delle gravidanze finiscono prima ancora di essere riconosciute come tali e che il 31% delle stesse si interrompe dopo l’impianto nell’utero; che il solo il 42% degli embrioni supera i 12 giorni e che un terzo cessa di esistere dopo l’annidamento nell’utero.

E’ un processo naturale di selezione, che dovrebbe consentire solo gli embrioni più adatti alla sopravvivenza di arrivare agli stadi successivi di sviluppo. Il fatto che in natura questo processo non sempre funzioni, non autorizza la passività fatalista cui la Chiesa vorrebbe condannare l’intera umanità, non solo i suoi fedeli più oltranzisti.

Però qui parliamo di un complotto politico-clericale che ha tentato di vietare con la legge a tutti gli Italiani (credenti bigotti, credenti con il cervello e non credenti) le diagnosi preimpianto anche in caso di alta probabilità di gravi malattie genetiche. Non ci si può, quindi, aspettare che l’Uomo venga messo prima del dogma, per quanto assurdo e ridicolo sia quest’ultimo e per quanto devastanti risultino le conseguenze della cieca osservanza di una regola inventata dagli uomini in nome di Dio nella viva carne delle persone. Ma questi sono i giorni del trionfo di Edwards e, per un attimo, sarà bene dimenticare i papisti, che nel gelo delle loro cripte vuote continuano a biascicare le loro enormità.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Mario Braconi

di Mario Braconi

Uno dei più celebri astrofisici al mondo, il professor Stephen Hawking, in occasione del lancio del suo ultimo libro “The Grand Design” (scritto a quattro mani con il fisico e giornalista americano Mlodinow), ha fatto sapere che, a suo modo di vedere, non è necessario ricorrere al concetto di intervento divino per spiegare le origini dell’Universo. Messa così, la questione non meriterebbe grande attenzione da parte dei media, qual è la notizia? Che un uomo di scienza tra i più famosi al mondo si dichiari materialista non dovrebbe stupire; diverso, e davvero degno di menzione e di analisi, sarebbe stato invece il caso opposto: se, cioè, un Hawking avesse organizzato una conferenza stampa per annunciare la sua conversione al cristianesimo (o altra religione a piacere).

A fare di questa non-notizia un caso (il blasonato Times di Londra del 2 settembre ha addirittura titolato in prima pagina: “Hawking: Dio non ha creato il mondo”) è con ogni probabilità l’imminente (ed assai impopolare) visita ufficiale di Ratzinger in Gran Bretagna. Come noto, nel Regno Unito il Papa non è esattamente atteso a braccia aperte: un’organizzazione, “Protest the Pope” (8.500 associati virtuali su Facebook) è addirittura intenzionata a rendere davvero indimenticabile il viaggio del papa in terra d’Albione a forza di contestazioni più o meno creative e divertenti.

Le ragioni degli oppositori britannici del Papa sono assai più condivisibili dei loro modi, non sempre raffinati: come moltissime altre persone al mondo (in primis tra i cattolici di buon senso) ad irritarli sono gli aspetti più scandalosi della politica della Chiesa di Roma, come la connivenza con i pedofili, la guerra ai condom, l’accanimento contro gli omosessuali, la riabilitazione del vescovo negazionista Williamson. Tutte faccende per le quali i Britannici (beati loro!) dimostrano di avere lo stomaco assai più delicato di quello dei nostri connazionali.

Eppure in Gran Bretagna c’è chi è interessato a difendere l’Indifendibile, in questo caso facendo passare il carnefice per vittima. In questo contesto, le esternazioni per nulla sconvolgenti né sconvenienti di Hawking sono interpretate in modo più o meno aperto come uno “sgarbo” al Papa: meglio, l’epifenomeno di una temperie culturale poco “tollerante” nei confronti dei “valori” cattolici di cui il papa è testimonial. Un pizzico di scandalo, comunque, non farà male nemmeno al professor Hawking, il quale, oltre ad essere un geniale scienziato, è generalmente abbastanza bravo ad autopromuoversi: le polemiche e la passerella gratuita sui giornali di tutto il mondo, ça va sans dire, finiranno infatti per giovare alle vendite del suo nuovo libro, destinato, come il precedente “Dal Big Bang ai buchi neri: breve storia del tempo”, a divenire un classico della divulgazione scientifica.

Secondo alcuni commentatori, non del tutto in buona fede o ingenui assai, quella dello scienziato di Oxford sarebbe un’inversione "ad U". Questo perché nella sua “Breve storia del tempo” Hawking ha incluso la seguente frase sibillina, che ha tanto fatto eccitare gli ultrà religiosi, convinti di rinvenirvi un barlume di fede: “Se fossimo in grado di trovare una teoria in grado di spiegare ogni cosa, si tratterebbe del trionfo assoluto della ragione, perché in questo modo conosceremmo la mente di Dio”.

Secondo alcuni commentatori, non del tutto in buona fede o ingenui assai, quella dello scienziato di Oxford sarebbe un’inversione "ad U". Questo perché nella sua “Breve storia del tempo” Hawking ha incluso la seguente frase sibillina, che ha tanto fatto eccitare gli ultrà religiosi, convinti di rinvenirvi un barlume di fede: “Se fossimo in grado di trovare una teoria in grado di spiegare ogni cosa, si tratterebbe del trionfo assoluto della ragione, perché in questo modo conosceremmo la mente di Dio”.

Questa non è, in tutta evidenza, né una professione di fede, né una generica apertura di credito nei confronti della religione: il riferimento a Dio è senz’altro metaforico, vi ha ricorso a suo tempo un altro genio, Allbert Einstein, cui dobbiamo la meravigliosa immagine di Dio che (non) “gioca a dadi con l’universo”. Non si parla, nell’un caso come nell’altro, di un Dio-persona protagonista delle tre religioni monoteiste, ma di una Entità, come spiega lo stesso Hawking, “alla maniera di Spinoza, che cioè si manifesta nell’armonia ordinata di ciò che esiste, non certo un tale preoccupato del destino e delle azioni del genere umano”.

Roger Highfield, editorialista di The New Scientist, non ha dubbi sull’ateismo di Hawking: cita infatti una intervista del 2001 al Daily Telegraph nella quale il professore così si è espresse: “vi sono determinate leggi che devono essere sempre essere rispettate; se proprio volete, potete chiamarle un’emanazione di Dio. Ma, dal mio punto di vista, questa è più una definizione che una prova dell’esistenza di Dio.” Nel suo “The Grand Design”, Hawking abbraccia la cosiddetta M-Teoria, quella che un profano definirebbe la “portaerei di tutte le dimostrazioni scientifiche”, visto che, combinando matematicamente altre sei teorie, ha la l’ambizione di spiegare ogni cosa (è infatti conosciuta con l’ironico acronimo di TOE - Theory of Everything, ovvero Teoria del Tutto, ma toe in inglese vuol dire anche pollice del piede).

Come scrive Highfield, il fatto che noi tutti siamo in vita è l’effetto di una fortunata combinazione di circostanze, che ha prodotto anche la realtà che ci circonda: riconoscere la fortuna non significa postulare l’esistenza divina. E ciò è coerente con le professioni di ateismo di Hawking, reiterate negli anni: incredibilmente, però, in questi giorni che precedono la visita papale in Gran Bretagna qualcuno si balocca con la storiella dello scienziato credente che cambia idea... solo per far dispetto a Ratzinger!