- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Luca Mazzucato

di Luca Mazzucato

NEW YORK. Preparatevi, governi e imprenditori, perché sta per partire la nuova corsa all'oro. Solo che non si tratta di oro ma di acqua e la corsa si terrà non in California bensì sulla luna! La recente missione LCROSS della NASA sfata il mito della luna satellite arido e desolato e scopre ingenti quantità di acqua intrappolate ai poli, appena sotto la superficie rocciosa, aprendo la strada alla colonizzazione del nostro satellite e all'era dei viaggi interplanetari.

La missione partita il giugno scorso da Cape Kennedy, Florida, è allunata nel cratere Cabeus, vicino al polo sud della luna. Il satellite LCROSS, dopo mesi di avvicinamento in orbita attorno alla terra, ha iniziato la sua discesa in picchiata verso il cratere lunare, ma prima di colpire la superficie ha sparato un proiettile dritto nel centro del cratere. L'esplosione nel centro del cratere ha provocato l'espulsione di una grande quantità di terreno lunare, che il satellite ha potuto analizzare a fondo per più di quattro minuti, prima di seguire la tragica sorte del proiettile e infrangersi sulla superficie lunare.

Quei quattro minuti di raccolta dati potrebbero essere essere ricordati nel futuro come il vero inizio dell'avventura interplanetaria. Perché i risultati delle analisi sono inequivocabili: appena sotto la superficie, il polo sud della luna è pieno di acqua ghiacciata. Secondo gli scienziati della NASA, la quantità di acqua rilevata è abbondante e si potrebbe trattare addirittura di miliardi di tonnellate.

Il nostro satellite, che compie un giro intorno alla terra ogni ventotto giorni, ci mostra però sempre la stessa faccia. L'idea popolare che l'altra faccia della luna, “the dark side of the moon,” sia sempre oscurata è però falsa. Entrambe le facce della luna subiscono il bombardamento della luce solare tutti i giorni. Non avendo l'atmosfera a proteggerla da sole, la luna subisce una terrificante escursione termica, passando dai -150° notturni ai +100° diurni. L'acqua dunque non può trovarsi in superficie, poiché evaporerebbe instantaneamente al contatto con la luce solare.

Le zone più fresche della luna sono i poli, alcuni dei cui crateri sono perennemente in ombra. Per questo è stato deciso di lanciare un proiettile all'interno del cratere di Cibeus, vicino al polo sud, perché è la zona più favorevole per andare a caccia di acqua sotterranea. I ricercatori della NASA si sono dichiarati “estatici” alla vista delle linee spettroscopiche che confermano la presenza massiccia di acqua. Si sospettava da tempo che ci potesse essere acqua al polo sud della luna, a causa delle grosse quantità di gas d'idrogeno che si vi ammassa, ma finora si trattava solo di speculazioni. L'idrogeno, insieme all'ossigeno, è infatti il prodotto della reazione chimica dell'elettrolisi: fornendo abbastanza energia, la molecola di H2O si separa nei suoi due costituenti, ossigeno e idrogeno, e quest'ultimo è stato osservato attorno ai poli lunari.

La scoperta dell'acqua, di grande portata scientifica, porta con sé impressionanti risvolti economici. Per prima cosa, l'acqua è il nutrimento essenziale dell'uomo, dunque qualsiasi progetto di colonizzazione del satellite deve risolvere per prima cosa l'approvvigionamento di acqua: problema ora risolto, a quarant'anni dal primo atterraggio sulla luna. La questione è fondamentale, se pensiamo che il costo del trasporto di un chilo di materiale dalla terra alla luna viaggia intorno al milione di dollari.

Il luogo particolare in cui è stata scoperta l'acqua è un altro fattore di enorme importanza. Il cratere Cibeus, il cui fondo è in ombra, è circondato dai cosiddetti “picchi di luce eterna”, cioè delle montagne lunari le cui vette sono perennemente alla luce. L'amministratore delegato della X Prize Foundation, Peter Diamandis, ha suggerito che la presenza di queste vette illuminate permetterà, sfruttando macchine alimentate ad energia solare, l'estrazione intensiva dell'acqua a ciclo continuo.

Ma c'è dell'altro. Diamandis, la cui fondazione X Prize ha indetto una competizione mondiale per la realizzazione del miglior veicolo motorizzato in grado di scorrazzare sulla luna (il premio è stato consegnato la settimana scorsa), ha lanciato un monito agli agenti immobiliari: “La proprietà più appetibile di tutto il sistema solare è il polo sud della luna!” Non si tratta di una provocazione, ma dell'inizio della corsa all'esplorazione spaziale.

Il carburante preferito dagli astronauti è infatti proprio l'acqua. I propulsori dei razzi che spingono in orbita i nostri satelliti, infatti, utilizzano idrogeno e ossigeno che, messi in contatto, si trasformano in acqua, sprigionando l'enorme quantità di energia necessaria per sfuggire alla forza di gravità terrestre. L'idrogeno e l'ossigeno vengono ottenuti grazie all'idrolisi dell'acqua: proprio come accade al polo sud della luna, utilizzando grosse quantità di energia possiamo separare idrogeno e ossigeno a partire dall'acqua, poi immagazzinarli in serbatoi separati e infine usarli per fare andare i razzi.

Considerando che navicelle spaziali per missioni interplanetarie non possono partire dalla superficie terrestre, ma devono essere costruite e varate al di fuori della nostra atmosfera, l'ostacolo insormontabile all'esplorazione spaziale era finora rappresentato proprio dal costo spropositato del carburante spaziale, ovvero idrogeno e ossigeno. La possibilità di usare la luce solare sui “picchi di luce eterna” sia per estrarre l'acqua che per ricavarne direttamente il carburante per i voli interstellari danno una nuova prospettiva all'incredibile scoperta della NASA.

A chi appartiene l'acqua sulla luna? Forse non tutti sanno dell'esistenza del Trattato dello Spazio Esterno, un accordo ratificato nel 1967 che proibisce l'utilizzo della luna per scopi militari e stabilisce che il territorio lunare è “proprietà comune”, allo stesso modo in cui gli oceani appartengono a tutti. Fino ad ora, l'esplorazione della luna non ha avuto grossi incentivi di carattere commerciale, proprio per via della mancanza di acqua. Ma dopo questa scoperta della NASA le cose cambieranno rapidamente e non è impensabile che già fra dieci anni aziende private oppure i governi di USA, Russia e Cina si contenderanno l'estrazione dell'acqua lunare, ponendo il problema della proprietà dei territori extraterrestri.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Cinzia Frassi

di Cinzia Frassi

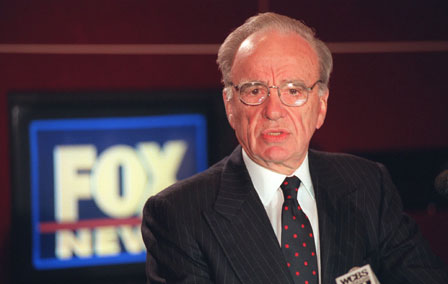

Se i consumatori sono felici di pagare per leggere i giornali di carta non vedo perché non debbano essere altrettanto felici per leggere le stesse notizie online". Ne è convinto Rupert Murdoch, che insiste e continua la sua battaglia contro l'informazione gratuita on line, lanciando l'ultima provocazione contro i motori di ricerca. In una recente intervista a Sky News Australia - parte del suo impero - Murdoch etichetta senza mezzi termini come "parassita e ladro di notizie" l’aggregatore più importante, padrone in sostanza della rete in fatto di indicizzazione di news: Google.

La provocazione di Murdoch sarebbe quella di rendere invisibili al grande occhio i siti web dei suoi giornali, come The Sun, The Times e il Wall Street Journal. Una tale manovra porterebbe in concreto ad una visibilità assai ridotta, limitando gli accessi ai siti targati News Corp alle visite dirette. Ma la navigazione on line, si sa, oggi non funziona così. Essa è fatta di ricerche, aggregatori, links, cioé di un grande passaparola dove i motori di ricerca sono gli strumenti principali degli internauti. Insomma, non è sufficiente mettere on line un sito, un contenuto, una notizia; quello che conta è che esso sia raggiungibile quindi visibile e per esserlo, se parliamo di notizie, Google News è indispensabile.

Il tycoon australiano tuttavia deve inventarsi qualcosa per salvare il salvabile in una fase davvero difficile sia per le testate in edicola che per alcuni investimenti poco azzeccati. Primo fra tutti il buco nell’acqua dei social network con MySpace, affondato dal fenomeno Facebook, che a fine 2008 vantava già 34 milioni di utenti e con un ritmo di crescita impressionante. Il problema principale che Murdoch intende affrontare è il calo delle vendite riscontrato nel settore della carta stampata e la conseguente perdita di raccolta pubblicitaria. A fronte di questa diminuzione di profitti, sul web si registrano invece sempre più visitatori che fruiscono d’informazione on line gratuita. Magari superficiale, generalista, ma liberamente fruibile e gratuita.

Fino ad ora. L'idea di Murdoch è quella di imboccare la strada delle news a pagamento e spostare sul web il guadagno pubblicitario. La provocazione però non è da prendere sul serio. Il fatto è che chiunque operi sul web e per il web sa bene quanto sia importante arrivare alla SERP di Google. Basti pensare agli strumenti - più o meno efficaci ci sarebbe da dire - che mirano a fare in modo che un sito, una pagina o una notizia arrivino proprio davanti agli occhi degli internauti per indurli al click tanto auspicato. Google è in grado di produrre centomila click e fare la differenza tra un sito morto e uno che sopravvive nella vastità della rete.

Per parte sua da Mountain View arriva una risposta facile-facile: “Sono sempre gli editori i proprietari dei contenuti e a loro spetta la gestione delle informazioni. Se un editore non vuole che i contenuti dei suoi siti d’informazione vengano indicizzati da Google News può farlo senza problemi” afferma Simona Panseri, responsabile della comunicazione per Google Italy. Non solo: precisa anche che “Google News è un importante gestore del traffico web che rimanda ai siti circa centomila click al giorno. Ogni click è un potenziale business che l’editore può decidere di utilizzare come crede: con gli abbonamenti, la pubblicità o i micropagamenti. Noi non facciamo altro che individuare contenuti per gli utenti e gestire traffico, nel rispetto delle leggi sul copyright”.

In realtà la trovata di Murdoch sembrerebbe forse puntare a portare il primo motore del mondo al tavolo della trattativa sulla base di una constatazione: se l'aggregatore guadagna sulle notizie, che almeno chi offre la fonte sia ricompensato adeguatamente. Magari con una percentuale di guadagni provenienti dalla pubblicità, derivanti proprio dalla indicizzazione delle notizie stesse. Il magnate dell’editoria però sembra deciso a continuare la sua scommessa e a quanto dichiara, sui siti di proprietà della News Corp, le notizie dalla prossima estate non saranno più free, bensì a pagamento. Il Wall Street Journal ha già saltato il fosso e il progetto è che anche The Australian, il New York Post e The Times lo seguano presto. Se da un lato Murdoch temporeggia dall’altro insiste sul costo che l’editore si assume per fare informazione: “A noi costa molto fare dei buoni giornali e avere dei buoni contenuti”.

Rendersi invisibili agli spider di Google appare un'iniziativa assurda, un salto bel buio, una follia, ma il progetto del tycoon dell'editoria ha in serbo probabilmente altri colpi di scena. Intanto è sicuramente una mossa da leggere come un escamotage per prendere tempo rispetto alla data fatidica del giugno 2010, per la quale sembra non essere pronto. Altri, infatti, hanno già fatto il salto passando al pay per read e altri dichiarano che presto saranno pronti per farlo. E’ il caso di Bloomberg, oggi gratuito ma che dovrebbe costare 600 dollari l’anno per andare oltre la home page. Tra gli europei, ad erigere il pay wall ci sono l’editore della Bild Zeitung, Springer, e il Süddeutsche Zeitung. Un altro elemento da considerare è che tendenzialmente risulta meno rischioso passare dal free al pay per read per quelle testate specializzate che si rivolgono ad un pubblico fatto di manager, professionisti, tecnici.

Il settore dell’informazione, sia su carta che on line, è di fatto nel bel mezzo di una fase di grande trasformazione, anche senza arrivare a posizioni estreme come quella di Murdoch o quelle di chi, al contrario, sostiene che non ci sia futuro se non per un’informazione gratuita. Va da se che questa trasformazione interesserà anche il mondo del giornalismo, sia in termini di qualità che di occupazione. Per quello che si vede ora sembra esserci una grande massa di utenti generalisti, strafatti di social network, che tra blog, Facebook, Twitter e quant’altro, non disdegnano di dare un’occhiata ad una home page di informazioni multimediali gratuite. A fronte c’è una forte domanda d’informazione di settore, l’approfondimento, l’analisi specializzata che deve saper sfruttare gli strumenti di comunicazione più innovativi.

Nella lettera agli azionisti pubblicata nei giorni scorsi, Murdoch ribadiva che "il giornalismo di qualità non è economico" e che "la pubblicità non riuscirà più da sola a pagare i conti dei giornali". Grandi verità da tenere ben presenti, perché l'informazione e la libertà della stessa, sia attiva che passiva, sono elementi fondamentali per una società senza padroni. Grandi verità che tuttavia vengono dalla voce di uno dei grandi monopolisti che divorano tv e informazione a tutto tondo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Mario Braconi

di Mario Braconi

Il primo di ottobre si è aperta alla Tate Modern di Londra la mostra “Pop Life, Art in a Material World”, dove vengono esposti lavori di Keith Haring, Takashi Murakami, Richard Prince, Jeff Koons, oltre agli inevitabili Maurizio Cattelan e Damien Hirst. Tutti artisti il cui lavoro può essere ricondotto alla corrente artistica nota come Arte Pop, movimento culturale sviluppatosi in Gran Bretagna negli anni Sessanta. Non “arte popolare”, ma “arte di massa” - arte che cessa di essere appannaggio di un esiguo numero di eletti estenuati da intellettualistiche elucubrazioni e va per le strade, nei negozi e nei supermercati, entra dentro i cinema, guarda la televisione, legge i quotidiani e perfino i fumetti, per poi vomitare sui suoi fruitori, a loro volta massa, la sua esecrazione per la società dei consumi.

Già il titolo dell’esibizione di Londra è tutto un programma: cita il cantante Prince (Pop Life) ed echeggia un pezzo dei Police (Spirits in a Material World, 1981). Secondo i canoni della Pop Art, anche l’opera d’arte è merce, prodotto, ha un valore commerciale, può essere riprodotta in serie. E qui sta il paradosso di un movimento culturale che, nel tentativo di stigmatizzare una società malata, finisce per cadere nei suoi stessi perversi meccanismi. Da questo punto di vista, la carriera di Takashi Murakami è paradigmatica: nel suo paese, il Giappone, è titolare di una società multinazionale che produce in serie le sue “opere”, anzi si può ben dire che il suo studio contiene una vera e propria catena di montaggio. Tra le tante realizzazioni di Murakami, forse la più curiosa è l’opera di massa “Murakami SUPERFLATMUSEUM” (o Museo Ultrapiatto Murakami): 300.000 riproduzioni in miniatura di dieci lavori di Murakami, incluse come “sorpresa” nelle confezioni di gomme da masticare. Tanto per ribadire che Murakami è un buon manager, ricordiamo che ha collaborato con il marchio francese LVMH reinterpretando il celeberrimo logo LV. Andy Warhol ne sarebbe stato fiero.

Gli organizzatori della mostra sembrano aver chiara l’imbarazzante situazione dei Pop-artisti che potrebbe essere riassunta dal latino: “Grecia capta ferum victorem vicit” - ovvero la società dei consumi e del denaro facile che nasconde il vuoto pneumatico ha conquistato anche i paladini che dicevano di volerla sbeffeggiare. Uno degli artisti che espongono alla Tate Modern, tanto per dire, (si dice Damien Hirst), indispettito dal fatto che per anni la mostra fosse stata intitolata “Sold Out” (tutto venduto / tutti venduti), ha preteso che esso fosse cambiato in quello attuale. Del resto, e non caso, uno degli striscioni all’interno dello spazio espositivo recita: “Good Business is the best Art” (Un business fiorente è la miglior forma di arte) - frammento di una frase di Andy Wahrol (“Fare soldi è arte, lavorare è arte, e un business fiorente è la miglior forma d’arte”). Forse che le prime due frasi sono state censurate per decenza, visto quanto guadagnano gli artisti rappresentati e il modesto sforzo che devono fare per fabbricare le loro opere?

Tra le opere presenti a Pop Life c’è Hiropon (termine slang per “eroina”, la droga, non l’eroe di sesso femminile) del 1997 del citato Murakami: una bambola alta oltre due metri che rappresenta una ragazza sorridente con occhi enormi e capelli rosa raccolti di due codini, un seno immenso, grottesco, a malapena tenuto sotto controllo dal top di un bikini ridicolmente ridotto, che è poi il suo unico indumento. La ragazza è immortalata nell’atto di strizzarsi i grossi capezzoli a forma di pene, dai quali esce un liquido lattescente che disegna una figura circolare che l’abbraccia. Nel suo complesso l’impressione è quella figurina saltata fuori direttamente da un anime (o meglio da un hentai) per venire nel mondo reale a saltare la corda. Un lavoro che, attraverso un nutrito gruppo di clichet (la forma fisica estrema, la sessualizzazione paradossale, l’ambivalenza di genere) è quasi un compendio delle perversioni sessuali maschili. Verrebbe da dire: tutto qui?

E che dire di uno dei pezzi della serie “Made in Heaven” (1989) di Jeff Koons, cui è dedicata un’intera sala della mostra? Al centro, un tableau a tre dimensioni che riproduce, a dimensioni naturali, Koons e l’ex moglie Ilona Staller (in arte Cicciolina) impegnati in un rapporto sessuale. Alle pareti figurano serigrafie del pene di Koons opportunamente masterizzato digitalmente, e una originale stampa di stampo schiettamente pornografico che ritrae l’ano di Cicciolina. Anche qui, quando si chiede all’artista che cosa esattamente desiderava rappresentare, si ottengono salve di luoghi comuni: “Ho visto l’affresco di Masaccio che rappresenta la cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso nella Cappella Brancacci a Firenze e sono rimasto molto colpito. Si vede la colpa e la vergogna che quei due provano. Anche io volevo creare un’opera sulla Caduta, me senza colpa né vergogna”. Forse di colpa e vergogna non ve ne sono, in “Made in Heaven”, ma di furbizia c’é abbondanza...

Il gusto per la provocazione facile si ritrova anche nell’opera “Spiritual America” di Richard Prince, che ha deciso di ristampare una vecchia foto di Brooke Shields ritratta in una sconvolgente posa pedopornografica all’età di 10 anni: certo; riconosciamo che la sua pubblicazione può avere un valore storico e suscitare anche il giusto raccapriccio per quello che è stato fatto all’infanzia della bellissima modella ed attrice americana. Benché la rimozione dell’opera, avvenuta per iniziativa di Scotland Yard il giorno prima dell’apertura della mostra, non sia condivisibile, resta il fatto che non è ancora chiaro se dobbiamo annoverare i Richard Prince tra i testimoni o tra i complici della oscena sessualizzazione di una bambina.

La provocazione a basso costo ricorre anche nel lavoro di Cattelan, consistente in un cavallo imbalsamato sdraiato al suolo con un palo conficcato in un fianco, dove si legge “INRI” (cioè, Gesù Nazareno, Re dei Giudei), la scritta che, secondo la tradizione cristiana, sarebbe stata apposta sulla croce del Redentore. Rimaniamo perplessi, non per la provocazione, che anzi in genere approviamo perché salutare, ma per la pochezza della stessa e per l’immensa arroganza che vi si nasconde dietro.

Questa veloce carrellata lascia un grande vuoto dentro, e anche un pizzico di rabbia (o forse di invidia - non sarebbe riuscito ognuno di noi, con un po’ più di facciatosta fare altrettanto, se non meglio di questi artisti tanto celebrati e soprattutto tanto pagati?). Del resto, come conclude il critico d’arte Adrian Searle, firma del Guardian: “Essere un furbacchione, un genio nelle pubbliche relazioni e aver naso per le opportunità del momento, sono tutte cose buone. Possono certamente aiutare a divenire un artista di successo; ma contribuiscono a fare arte di qualità? Questo è il tipo di domanda cui critici superciliosi rispondono con un’alzata di spalle: esiste solo il successo, dicono; il resto è soggettivo.”

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Alberto Mazzoni

di Alberto Mazzoni

I biologi si fanno un pisolino mentre il loro lavoro viene militarizzato. Questa più o meno la traduzione del titolo di un forte articolo uscito su Nature del 21 agosto 2009. L'autore, Malcolm Dando, professore di sicurezza internazionale presso l'università di Bradford, parte dall'episodio del teatro Dubrovka dell'ottobre 2002, quando le forze dell'ordine intervennero con virilità putiniana per salvare gli ostaggi chiusi nel teatro da un gruppo armato ceceno: per liberare 750 ostaggi gassarono il teatro con un agente chimico e ne uccisero 124. Non si sa esattamente cosa ci fosse nell'agente chimico, ma pare che il preparato fosse a base di fentanyl, un oppioide usato anche come antidolorifico e droga ricreativa. L'episodio ha mostrato come sempre nuove armi biochimiche siano in mano ai governi e come questi non si pongano eccessivi problemi nell'utilizzarle anche se non soprattutto all'interno dei propri confini.

Negli ultimi decenni, infatti, i paesi del G20 hanno affrontato quasi esclusivamente o guerre asimmetriche o rivolte interne e, in entrambi i casi, gli scenari di combattimento sono prevalentemente all'interno delle città (confrontate la durata dello scontro aperto in Iraq con la durata della guerriglia). Conseguentemente, il settore della ricerca volto a sviluppare armi per questo tipo di conflitti è in rapida espansione, mentre la preoccupazione di tutti é rivolta alle armi nucleari. In particolar modo l'articolo di Nature si occupa della ricerca riguardante gli agenti biochimici detti non-letali, anche se spesso queste sostanze si rivelano alla fine letali come mostra il caso del Dubrovka.

Il salto qualitativo che l'autore descrive nello sviluppo di questo tipo di armi è il passaggio da un modello in cui le sostanze venivano sviluppate come medicine e poi se ne trovava un uso militare, a un modello in cui si salta il primo passaggio per sviluppare direttamente sostanze il cui unico uso è militare-poliziesco.

Un esempio di conversione medico-militare è il BZ, che negli anni '50 viene sintetizzato e studiato come farmaco volto a curare i dolori gastrointestinali ma che assunto in dosi forti causa delirio. Nel 1961 l'esercito americano lo sviluppa come arma. Dal 1966 al 1990 l'esercito americano ha a disposizione “munizioni in grado di somministrare BZ”. Il BZ causa allucinazioni e, per alcuni soggetti, blocca il sistema nervoso a livello tale che non si riesce a coordinare i movimenti o a formare pensieri coerenti. Non è chiaro se sia mai stato usato in contesti non-sperimentali.

Adesso la linea guida é direttamente quella di identificare “snodi biochimici cruciali” del sistema nervoso umano e poi sviluppare sostanze in grado di bloccarli. Una review degli usi di varie sostanze psicoattive come armi non letali é The Advantages and Limitations of Calmatives for Use as a Non-Lethal Technique (Lakowski et al. 2000), che si può scaricare via Google Scholar. Ricco d’informazioni al riguardo anche il sito delle conferenze europee sulle armi non letali (www.non-lethal-weapons.com/) con una gustosa introduzione che spiega come la Nato e l'European Defence usino il nome meno minaccioso di Non-lethal capabilities (grosso modo capacità non letali) per descrivere quelle che fino a ieri loro stessi chiamavano armi. Si parla molto di taser ma anche ad esempio di come somministrare per via respiratoria sostanze che blocchino i centri nervosi “per controllare sommosse e manifestazioni” (Relazione V23 del terzo congresso, l'abstract è scaricabile dal sito).

Dando osserva come al proliferare di queste armi corrisponda il grado zero del dibattito tra gli scienziati del settore e un regolamento deontologico - la Chemical Weapons Convention (CWC) del 1997 - che è solo una dichiarazione di intenti e non prevede meccanismi di controllo o sanzioni. A chi dice che le armi non letali salvano vite, Dando fa notare come in realtà tali armi siano state usate soprattutto in combinazione con armi letali, come il gas CS in Vietnam, che veniva usato per far uscire dai rifugi i vietcong sui quali poi usare banali armi da fuoco. E' interessante che l'esempio sia proprio il CS, un gas così tossico che è stato bandito proprio dalla CWC relativamente agli usi di guerra, ma che è tuttora in dotazione alla polizia italiana - come sanno tutti quelli che lo hanno respirato abbondantemente a Genova il 20 e 21 luglio 2001 (compreso chi scrive).

La conclusione è che se da un lato si deve modificare la CWC, rendendola uno strumento serio e soprattutto proibendo anche l'uso domestico e non solo quello di guerra per le armi chimiche, dall'altro è fondamentale che i biologi smettano di “sedersi sulle mani” (come dice Dando), comincino a rendersi conto degli interessi per i quali lavorano e ad agire di conseguenza.

Le conseguenze di un livello di attenzione basso su questi temi si sono viste al G20 di Pittsburgh, dove sono state utilizzate armi sonore per disperdere i manifestanti senza che questi fossero minimamente preparati all'evenienza e senza causare particolari sussulti nell'opinione pubblica. Nate Harper, il capo della polizia di Pittsburgh ha dichiarato al New York Times che questo era il primo test pubblico di armi soniche sul territorio americano, e che le altre polizie presto copieranno la polizia di Pittsburgh, dato che le armi soniche “sono state molto utili al loro scopo”.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Mario Braconi

di Mario Braconi

A dispetto della sua irrilevanza artistica, Lily Allen, stellina britannica del pop, ha ricevuto l'onore della cronaca quando, qualche settimana fa, si è schierata senza mezze misure a favore delle misure draconiane che il governo britannico sta studiando per contrastare il fenomeno del file sharing di musica e film. Il piagnisteo delle case discografiche e di quelle cinematografiche, riverberato sul governo britannico attraverso attività di lobby via via più pesanti, alla fine ha convinto Lord Mandelson, Ministro dell’Economia, a far la voce grossa, includendo il “taglio” della connessione internet tra le possibili misure da prendere nei confronti dei "colpevoli" recidivi.

La ventiquattrenne Allen, nota per le non immortali Smile, LDN, e per i tormentoni Not Fair e Fuck You (sic!), ha rilasciato una dichiarazione che riflette la malcelata invidia di un’artista mediocre più che un solido argomentare logico: “Ritengo che la pirateria musicale stia producendo effetti disastrosi sulla musica inglese, anche se alcuni artisti ricchi e famosi come Nick Manson dei Pink Floyd e Ed O’ Brien dei Radiohead non la pensano così”.

Il riferimento è alle posizioni assunte dalla FAC (Featured Artist Coalition, un’associazione di cantanti britannica che si batte per la riforma della regolamentazione del copyright), che, almeno inizialmente, ha deciso di non lanciare inutili anatemi al download illegale, considerato da alcuni dei suoi membri un’opportunità offerta agli artisti per far conoscere la propria arte e, paradossalmente, un metodo originale per promuovere la vendita regolare (provo gratis, mi piace, lo compro); in ogni caso, a Ed O’ Brien l’idea di punire i colpevoli di pirateria con il distacco dalle Rete è sembrata eccessiva e capace solo di far imbufalire i fan colpiti da questa misura, il cui profilo di legittimità, peraltro, è tutto da dimostrare (in fondo la connettività, almeno nelle democrazie occidentali, potrebbe essere considerata un diritto inalienabile).

Il risultato della boutade della Allen è stato apparentemente devastante: la tempesta di messaggi di protesta che le sono piovuti addosso come sassate la ha costretta a chiudere il suo blog; non prima, però di aver informato i fan che intende piantare la sua carriera musicale per dedicarsi a quella di attrice (dato che è figlia di un attore e di una produttrice cinematografica, c’è da ritenere che continueremo a sentir parlare di lei per un bel pezzo…). Eppure ha prodotto un piccolo miracolo: quello di “far metter la testa a posto” anche agli artisti “ribelli” della FAC, inizialmente più lungimiranti degli altri e comunque decisi a non piegarsi ai diktat governativi.

Infatti, in una dichiarazione del 24 settembre la Coalizione ha espresso solidarietà per la Allen e condannato la campagna “al vetriolo” che si è scatenata nei suoi confronti negli ultimi giorni. Inoltre, e qui viene l’elemento interessante, il FAC comunica che, a seguito di una votazione, è emerso che la larghissima maggioranza degli artisti della Coalizione sono favorevoli alla sanzione del “tre volte e poi sei fuori”, secondo cui, “coloro che reiteratamente scaricano file illegali riceveranno una prima lettera di avviso, poi una seconda comunicazione più decisa, ed infine verranno sanzionati con una restrizione della banda di un livello tale da rendere di fatto impossibile il file sharing pur consentendo le più elementari funzionalità di navigazione internet e posta elettronica”.

Un cambiamento epocale per i “libertari”, che sembravano far campagna per la “riduzione del danno” anziché per la proibizione armata: certo, la posizione del “tre volte e poi sei fuori” è meno forte di quella che vorrebbe Mandelson (taglio della connessione tout-court), ma, come nota la BBC, rappresenta pur sempre un’inversione ad U rispetto alle idee progressiste di cui la FAC si fregiava fino a qualche settimana fa. O’ Brien non crede che si sia consumata una capitolazione. “Sono tutti molto soddisfatti” ha dichiarato al Guardian: “Il risultato è del tutto coerente con l’approccio che abbiamo dato alle nostre discussioni interne; sono stati affrontati i temi che ci preoccupavano”.

Insomma, sembra che Lily Allen cada sempre in piedi: prima mette a segno 3 “numero 1” nella classifica britannica cantando (così così) della musica di bassissima qualità, e poi riesce a portare dalla sua parte anche i nemici giurati del file sharing illegale, tra cui si trovano personaggi che (a differenza di lei) hanno realmente fatto la storia della musica pop e rock.

Possiamo solo immaginare la grande soddisfazione che deve aver provato Lord Mandelson davanti alla apparente capitolazione della FAC. Tutti soddisfatti, dunque, a parte i ragazzini che riempiono i loro i-Pod di roba illegale? Non sembra: tra i grandi scontenti si annoverano le compagnie telefoniche, non proprio eccitatissime all’idea di sottoporre i propri clienti a controlli di tipo poliziesco. E questo non solo per motivi di ordine etico, di solito risolvibili, ma per più prosaiche questioni di costi: secondo John Petter, capo della divisione Privati della British Telecom, l’obbligo di sospendere la connessione a chi scarica illegalmente file musicali potrebbe costare ad ogni singolo fornitore di banda larga un milione di sterline al giorno (o 25 sterline al giorno per ogni cliente ADSL nel Paese). Se questi numeri sono corretti, possiamo stare tranquilli e continuare a servirci tranquillamente (e gratis) della musica che più ci piace.