- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Vincenzo Maddaloni

di Vincenzo Maddaloni

È morto a 79 anni Horst Faas, grande fotografo dell’Associated Press, due volte premio Pulitzer, noto soprattutto per le sue foto durante la guerra in Vietnam come quella che mostra il generale della polizia di Saigon, Nguyen Ngoc Loan, sparare alla testa di un prigioniero vietcong, e quella altrettanto famosa della bambina nuda che scappa dopo un bombardamento col napalm.

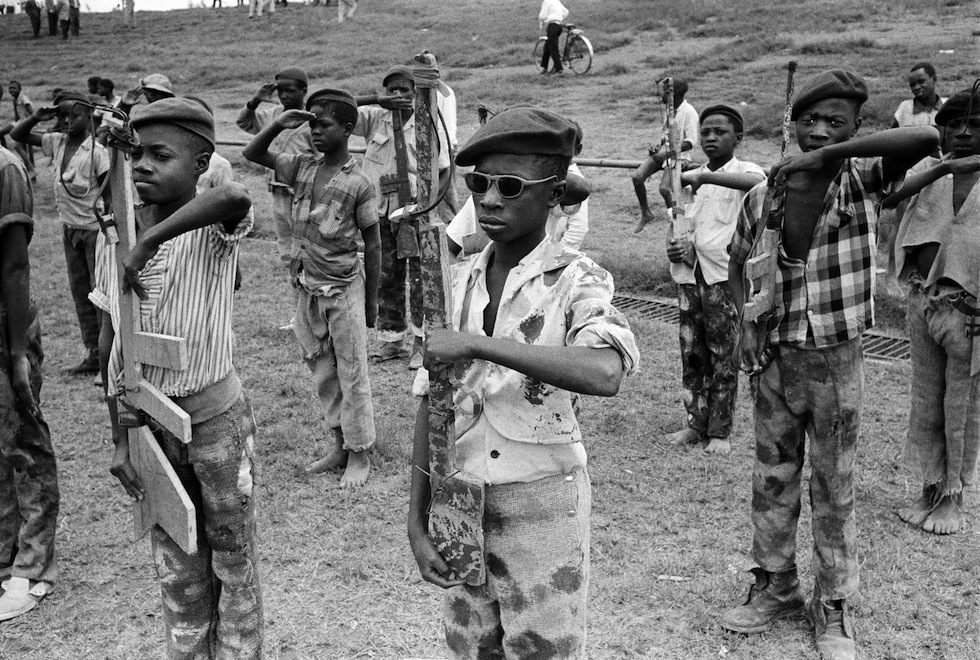

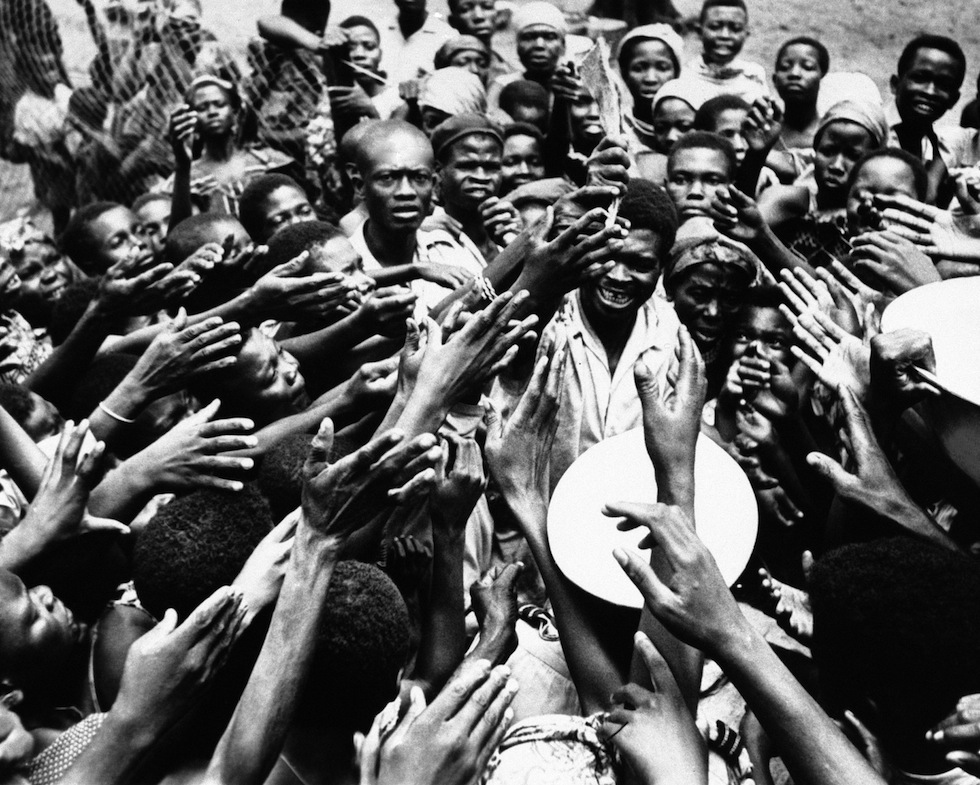

Faas era nato a Berlino, in Germania, nel 1933, e cominciò a lavorare con l’agenzia Keystone da giovanissimo. A 23 anni entrò in Associated Press, e cominciò ad andare nei posti dove pochi volevano andare: Vietnam, Laos, Congo, Algeria, Cambogia, Bangladesh. Personalmente ricordo Horst Faas anche come fotografo del Congo, a quel tempo, come oggi del resto, un Paese dilaniato dalle guerre, tra le quali quella dello Shaba restò nella storia.

Infatti, l’elevato debito estero, l’alto livello di corruzione e la gestione economica poco oculata del governo dello Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo, causarono il 13 maggio del 1978 un tentativo di secessione da parte della provincia dello Shaba (ex Katanga). Esso si concluse il 22 maggio dopo l’intervento, con il supporto logistico dell’Aeronautica militare degli Stati Uniti, di 700 francesi della Legione Straniera e di 1.700 soldati del Belgio, che evacuarono dalla provincia duemila cittadini europei e “liberarono” la città di Kolwezi occupata dai secessionisti, dopo due giorni di combattimenti casa per casa. Malgrado alcune difficoltà nei collegamenti fra i comandi delle forze francesi, belghe e zairesi e la cattiva pianificazione delle operazioni di aviolancio, l’intervento dei Legionari fu considerato un brillante esempio di operazione di soccorso. Ma davvero di soccorso si trattò?

«Gli europei uccisi a Kolwezi dai ribelli katanghesi potrebbero essere oltre duecento, ma per molto tempo sarà impossibile avere un preciso bilancio della tragedia. Le difficoltà sono di vario genere: il mancato censimento delle persone evacuate; l’impossibilità di identificare i molti cadaveri. I legionari francesi si sono ritirati. Nella cittadina mineraria è tornato l’ordine: vigilino i marocchini e gli egiziani». Giovedì 25 maggio 1978, la guerra nello Shaba (ex Katanga), provincia dello Zaire (ex Congo Belga), cominciata dodici giorni prima, era già nelle pagine interne dei quotidiani, in fondo ai titoli dei Telegiornali. Esauriti i racconti degli scampati, le panoramiche sulla città disseminata di corpi massacrati, sui negozi e le case svaligiate e incendiate, l’invasione alimentava ormai soltanto le polemiche internazionali.

Il Washington Post chiedeva all’amministrazione americana di decidersi a intraprendere “operazioni di aiuto militare” nei paesi africani «amici» (e lo Zaire che, ripeto, ora si chiama Repubblica Democratica del Congo è a tutt’oggi uno di questi ) che si trovino in «si trovino in situazione critica». L’ex segretario di Stato Kissinger che all’epoca imperava, denunciò una «perdita di coraggio» della leadership di Carter. Il presidente dello Zaire, Mobutu Sese Seiko, dichiarò che la ribellione era stata appoggiata da Unione Sovietica, Cuba, Germania Orientale, e sottolineò la «rinuncia totale dell’Occidente davanti alle aggressioni totalitarie in Africa».

Il Washington Post chiedeva all’amministrazione americana di decidersi a intraprendere “operazioni di aiuto militare” nei paesi africani «amici» (e lo Zaire che, ripeto, ora si chiama Repubblica Democratica del Congo è a tutt’oggi uno di questi ) che si trovino in «si trovino in situazione critica». L’ex segretario di Stato Kissinger che all’epoca imperava, denunciò una «perdita di coraggio» della leadership di Carter. Il presidente dello Zaire, Mobutu Sese Seiko, dichiarò che la ribellione era stata appoggiata da Unione Sovietica, Cuba, Germania Orientale, e sottolineò la «rinuncia totale dell’Occidente davanti alle aggressioni totalitarie in Africa».

Castro convocò il più importante rappresentante americano all’Avana per negare che nel massacro di Kolwezi ci fosse stato lo zampino cubano. Giscard d’Estaing giustificò l’intervento dei parà della Legione con l’esigenza di difendere l’integrità dei residenti europei. Il premier belga Tindemans propose che le frontiere dell’Angola e dello Zambia (da dove erano arrivati gli uomini del “Fronte di liberazione nazionale del Congo”) fossero sorvegliate da truppe africane con l’appoggio logistico della Cee, sebbene Claude Cheysson, commissario della Cee, avvertisse che la logica dei parà non conveniva all’Europa.

Il 25 maggio di 34 anni fa, Kolwezi era pattugliata dai marocchini, i parà francesi si erano attestati a trecento chilometri, a Lubumbashi, capitale dello Shaba. La zona sembrava tornata alla calma. Ma bastava un niente: troppi interrogativi erano ancora senza risposta. Dietro ai katanghesi c’erano davvero i sovietici, i cubani e i tedesco-orientali? E quelli cosa volevano: la secessione dello Shaba, la paralisi economica dello Zaire, il rovesciamento di Mobutu? E fino a che punto l’Occidente era disposto a sostenere il regime del dittatore africano? Trentaquattro anni dopo, la risposta ancora non c’è, sull’argomento gli storici non si sbilanciano.

Lo Shaba è la più ricca regione mineraria dell’Africa. Qualcuno la definì uno “scandalo ecologico”: cobalto, diamanti industriali, rame, zinco. Tecnici stranieri a migliaia per sfruttare i vasti giacimenti. E quasi un secolo di soprusi e di violenze. Prima la brutale conquista belga, il saccheggio delle ricchezze, poi i l’indipendenza nazionale raggiunta dopo anni di terrore. Lotte tribali, ingerenze straniere, carneficine con la regione dello Shaba sempre in primo piano. Allora si chiamava Katanga, lo Zaire era il Congo Belga, Kinshasa e Lubumbashi erano Léopoldville ed Elizabethville. La secessione del Katanga arriva pochi giorni dopo l’indipendenza del Congo (30 giugno 1960).

Le motivazioni tribali e anche personali (Ciombé contro Lumumba), abilmente manovrate dai potenti interessi stranieri padroni del rame katanghese, incoraggiarono la sfida. Arrivarono i mercenari bianchi del “colonnello” Schramme; il presidente Kasavubu consegnò a Ciombé il suo primo ministro Lumumba. Poi l’assassinio di Lumumba, il nuovo capo del Governo Adula che chiese l’intervento dell’Onu. Ciombé allontanato e poi riproposto come primo ministro. Altro sangue: tra i tanti, morì il segretario generale dell’Onu Hammarskjöld e morirono tredici aviatori italiani a Kindu.

La guerra durò cinque anni. Il 24 novembre 1965 il giovane generale Joseph Desiré Mobutu, comandante dell’Esercito, con un colpo di Stato incruento destituì Kasavubu e s’ impossessò del potere. Nel suo primo discorso disse: «Bisogna finirla con i tribalismi, con i regionalismi e i discorsi sterili dei politici. Rimbocchiamoci le maniche e mettiamoci saggiamente al lavoro. Io vi chiedo cinque anni di fiducia per ricostruire il Paese e ricreare l’unità». Il migliori scatti di quel discorso sono del fotografo Horst Faas che all’epoca era appena trentenne, ma già professionista noto.

Mobutu mise fuori legge le 230 organizzazioni politiche, sciolse il Parlamento e fondò un partito unico a cui « tutti devono essere iscritti fin dalla nascita». Impose il culto della personalità, il mobutismo, mentre predicava la autenticità: «Noi – spiegava - dobbiamo agire come avrebbero agito i nostri padri se non fossero stati vincolati dalle pastoie del colonialismo. Torniamo alle origini, bagniamoci nel fiume della nostra storia e della nostra natura, recuperiamo il senso intatto della nostra cultura».

Mobutu mise fuori legge le 230 organizzazioni politiche, sciolse il Parlamento e fondò un partito unico a cui « tutti devono essere iscritti fin dalla nascita». Impose il culto della personalità, il mobutismo, mentre predicava la autenticità: «Noi – spiegava - dobbiamo agire come avrebbero agito i nostri padri se non fossero stati vincolati dalle pastoie del colonialismo. Torniamo alle origini, bagniamoci nel fiume della nostra storia e della nostra natura, recuperiamo il senso intatto della nostra cultura».

Cambiati i nomi alle città, proibiti gli abiti occidentali, sostituiti i nomi cristiani con quelli autoctoni: Joseph Desiré Mobutu diventò Sese Seko Kuku N’bendu Wa Za Banga che significano la “Terra”, “pepe ardente”, “il guerriero onnipotente che lascia fuoco sulla sua scia e va via di conquista in conquista”. La rivoluzione toccò anche i libri di scuola: Stanley e Livingstone non sono più gli “esploratori di un continente sconosciuto”, ma “l’avanguardia della penetrazione della conquista coloniale”.

Il prezzo del rame alle stelle (a Kolwezi c’è il giacimento più vasto) incoraggiò altre iniziative. Nel 1973 si varò la nazionalizzazione delle imprese commerciali industriali e minerarie. L’Union Minière scomparve assorbita dalla Gécamines, un ente minerario di proprietà statale sostenuto con i finanziamenti e l’assistenza stranieri. Allontanati dalle stanze dei bottoni gli occidentali, comparirono i manager zairesi.

Ma non ci furono dei benefici per la popolazione, i salari non subirono aumenti. Il gruppo manageriale zairese, seguendo l’esempio dei loro predecessori stranieri, gestiva il Paese come un affare personale. Corruzione altissima, ma efficienza zero. L’agricoltura languiva, le città si gonfiavano, la disoccupazione cresceva. Il crollo del prezzo rame aggravò la crisi. Nel 1965 l’indice dei prezzi del minerale era di 160, 163 nel 1974: in dieci anni era rimasto pressoché immutato. Soltanto tra la fine del 1973 e nei primi mesi del 1974, dopo il golpe militare in Cile (il maggior produttore del mondo), il prezzo toccò il punto più alto, 150 sterline la tonnellata. In quell’anno lo Zaire introitò con l’esportazione di rame 858 milioni di dollari.

Durò poco: nei paesi industrializzati, dopo l’aumento del costo dell’energia, soffiava il vento della recessione ( anche allora!), che travolse per primi i paesi produttori di materie prime. L’indice dei prezzi del rame crollò a 80, lo Zaire incassò 532 milioni di dollari nel 1975, per scendere a 300 milioni di dollari un anno dopo. Il passivo della bilancia dei pagamenti passò in due anni da 86 a 135 milioni di dollari. E tuttavia si continuò a spendere.

Una politica economica dissennata, incoraggiata dagli imprenditori stranieri, dirottò gli investimenti su costruzioni di “prestigio”, costose e altrettanto inutili: il palazzo delle Comunicazioni, il grattacielo tutto vetro e cemento del World Trade Center (un centro import-export) il terzo del mondo: ce n’é uno a New York, l’altro è a Londra. Nessun investimento per incrementare la produzione nelle miniere, dove mancavano i pezzi di ricambio per i macchinari e persino il combustibile.

La decolonizzazione portoghese darà un duro colpo alle esportazioni. Lo Shaba s’incunea tra frontiere di Paesi a quel tempo ostili al regime di Mobutu: lo Zambia di Kennet Kaunda; l’Angola di Agostinho Neto. La linea ferroviaria del Benguela, che collega Lubumbashi al porto atlantico di Lobito, lunga duemila chilometri, di cui milletrecento in territorio angolano, era bloccata. Per far uscire il rame dallo Shaba bisognava attraversare lo Zambia, la Rhodesia fino al porto di East London, nel Sud Africa. Con il permesso dei regimi razzisti di Pretoria e di Johannesburg si riuscivano ad esportare soltanto 25 mila tonnellate di minerale al mese. Troppo poche per un’economia che si reggeva quasi soltanto sul rame.

L’inflazione raggiunse l’80 per cento, scarseggiavano i generi di prima necessità, gli investimenti (nonostante l’invito agli stranieri di ritornare nel Paese) ridotti a zero. Le condizioni poste dalle banche occidentali per fornire nuovi crediti erano pesanti. Si accettò l’offerta di una società tedesca, l’Otrag, costruttrice di missili, che affittò centomila chilometri quadrati nello Shaba settentrionale per costruire un razzo per il lancio dei satelliti. Satelliti di che tipo? Angola, Tanzania, Zambia protestarono poiché temevano che gli scopi dell’Otrag fossero militari; l’Unione Sovietica rincarava: «Gli esperimenti rientrano in un complotto della Nato per stabilire una base missilistica nella regione». E Io Shaba ancora una volta era in primo piano.

L’inflazione raggiunse l’80 per cento, scarseggiavano i generi di prima necessità, gli investimenti (nonostante l’invito agli stranieri di ritornare nel Paese) ridotti a zero. Le condizioni poste dalle banche occidentali per fornire nuovi crediti erano pesanti. Si accettò l’offerta di una società tedesca, l’Otrag, costruttrice di missili, che affittò centomila chilometri quadrati nello Shaba settentrionale per costruire un razzo per il lancio dei satelliti. Satelliti di che tipo? Angola, Tanzania, Zambia protestarono poiché temevano che gli scopi dell’Otrag fossero militari; l’Unione Sovietica rincarava: «Gli esperimenti rientrano in un complotto della Nato per stabilire una base missilistica nella regione». E Io Shaba ancora una volta era in primo piano.

Ancora oggi c’è chi sostiene che dietro al generale Nathaniel M’Bumnba, comandante dei katanghesi, ci fossero i tedesco-orientali desiderosi di mandare a monte i progetti dell’Otrag. Ma non è questa la sola ragione: bloccare la produzione di rame e cobalto voleva dire mettere in crisi il regime di Mobutu. Non era una impresa difficile. Si poteva però pur sempre far leva sulle rivalità tribali, soffiare sul fuoco di antichi rancori mai sopiti.

Le tribù Lunda che popolano questa zona nemmeno oggi sono rassegnate a dividere con i Bakongo (che vivono intorno a Kinshasa) le risorse della loro ricchissima regione. Hanno sempre seguito chi potesse favorirne la secessione senza guardare il colore politico. Prima, con Ciombé, hanno difeso gli interessi delle grandi compagnie minerarie e del colonialismo portoghese in Angola. Poi, negli anni Settanta hanno seguito i russi, i cubani, i tedesco-orientali e gli angolani di Agostinho Nieto. Da «ex agenti dell’imperialismo e della Cia» a fomentatori di una rivolta che il sudafricano Vorster definì “marxista” e la Cina “socialimperialista”. Cambiavano le alleanze, ma, come sottolineava con non poco acume Il New York Times, «l’ideologia Lunda rimane solo Lunda».

Negli ultimi quattordici mesi si tentarono due invasioni. La prima nel marzo del 1977 ebbe scarsi risultati. Conquistarono Mutshatsha sulla linea ferroviaria Benguela-Lobito, puntando su Kolwezi. Con ingenti aiuti internazionali e le truppe marocchine Mobutu riuscì a bloccare l’avanzata. Era una strana guerra. Non si precisò il numero dei morti, due soltanto furono i prigionieri katanghesi. Ricordo le testimonianze che raccolsi in quelle giornate a Kolwezi: molti soldati governativi erano stati colpiti dagli stessi commilitoni; l’aviazione mobutista aveva sbagliato diversi obiettivi; e, come sempre, si erano consumate vendette: un militare aveva sterminato una intera famiglia (Lunda) perché gli aveva rifiutato una coperta. Nei quattordici mesi successivi la repressione nella provincia “infedele” aumentò: fucilazioni di “traditori”, vessazioni, operai fermati all’uscita delle fabbriche e costretti a consegnare il salario. Scarseggiavano i viveri, mancavano i medicinali.

Il 13 maggio, quando i cinquemila soldati ex katanghesi si lanciarono all’attacco potevano contare sull’aiuto di una popolazione esasperata. Dirà il comandante dei legionari francesi, il colonnello Erulin: «L’azione era stata preparata con gran cura e coordinata da una quinta colonna che si trovava all’interno della città». L’operazione si iniziò alle sei: in poche ore conquistarono l’aeroporto, la stazione radio, l’ufficio postale, e alcuni soldati “regolari” furono uccisi nel sonno. Molti abbandonarono armi e divise, e fuggirono. Felice Zambetti, Rino Brighenti e Cesare Bottani, tre operai bergamaschi scampati all’eccidio, mi raccontarono: «In un primo momento scambiammo i colpi d’arma da fuoco per esercitazioni. Poi ci accorgemmo che il bersaglio eravamo noi europei».

L’attacco colse tutti di sorpresa. Nessun segno nella notte precedente. Ricordava Rino Brighenti: «Quella sera ero andato a cena da amici. Alle due avevo attraversato la città per tornare a casa. Tutto era tranquillo». Ma c’era un particolare strano in tutta la vicenda: i quaranta tecnici americani che lavoravano alla costruzione della linea elettrica di Inga Shaba riuscirono a mettersi in salvo poco prima dell’attacco. Mi diceva Zambetti: «Qualcuno deve averli avvertiti, saranno venuti a prenderli con gli elicotteri:c’erano la sera prima, alle sei erano già spariti». Aggiungeva Bottani: «Per noi, invece, sono stati sei giorni di inferno, tappati in casa con mia moglie e la figlioletta Mara. Hanno scritto che i bianchi sfruttano i negri. Io ero a Kolwezi perché in Italia non trovavo lavoro».

Raccontava Brighenti: «Un’ora e mezzo dopo l’inizio dell’attacco sono stato fatto prigioniero. Mi hanno fatto togliere le scarpe, trasportato assieme ad altri europei all’aeroporto. Trentasei ore in piedi sotto il sole e nella notte gelida. Ci tenevano svegli con la minaccia dei fucili, poi mi hanno riaccompagnato a casa, mi hanno legato a un albero e hanno cominciato a sparare. Forse volevano farmi morire di paura, non so. Restai in quella posizione una ventina di minuti, e ogni minuto sembrava un secolo. Infine, mi hanno spinto in casa e hanno ricominciato a sparare. Mi sono salvato non so ancora come».

L’eccidio degenerò in un’ orgia di sangue mercoledì sera «quando attraverso la radio vengono a sapere che arriveranno i paracadutisti francesi». Negozi incendiati, uomini, donne e bambini massacrati. Poi, il silenzio. «Alle quindici e cinquanta di venerdì, quando cominciano a scendere i parà, non si sente più un colpo di fucile». Fuggiti tutti, perché? «L’uomo bianco armato fa ancora paura». Chi erano gli invasori? «Non erano di certo i katanghesi dei tempi di Ciombé. C’erano moltissimi giovani, con gli occhi stralunati, dovevano essere drogati». Avete visto i cubani? «No, non se ne sono visti ».

Il fatto che gli uomini di M ‘Bumba fossero stati costretti a ripiegare non significò la vittoria di Mobutu, le miniere restarono bloccate. Senza l’aiuto europeo lo Shaba non marciava, e la crisi economica si aggravava. Ma chi era disposto ad aiutare il regime di Mobutu? Cuba, trentaquattro anni fa, aveva in Africa dai 30 ai 40 mila uomini, quanti erano gli americani in Indocina all’inizio del conflitto in Vietnam, e li manovrava secondo le direttive di Mosca. Se una guerra serviva agli interessi del Cremlino la si appoggiava, come in Angola e poi nello Zaire, altrimenti no. Non era una questione ideologica, ma di conquista di nuovi domini. Il Corno d’Africa ne era all’epoca, un altro esempio. I sovietici non volevano che il Mar Rosso diventasse un mare arabo in cui difficilmente avrebbero trovato basi di appoggio, e pertanto i cubani si schierarono al fianco dei marxisti etiopici contro i marxisti eritrei che combattevano per l’indipendenza.

Il fatto che gli uomini di M ‘Bumba fossero stati costretti a ripiegare non significò la vittoria di Mobutu, le miniere restarono bloccate. Senza l’aiuto europeo lo Shaba non marciava, e la crisi economica si aggravava. Ma chi era disposto ad aiutare il regime di Mobutu? Cuba, trentaquattro anni fa, aveva in Africa dai 30 ai 40 mila uomini, quanti erano gli americani in Indocina all’inizio del conflitto in Vietnam, e li manovrava secondo le direttive di Mosca. Se una guerra serviva agli interessi del Cremlino la si appoggiava, come in Angola e poi nello Zaire, altrimenti no. Non era una questione ideologica, ma di conquista di nuovi domini. Il Corno d’Africa ne era all’epoca, un altro esempio. I sovietici non volevano che il Mar Rosso diventasse un mare arabo in cui difficilmente avrebbero trovato basi di appoggio, e pertanto i cubani si schierarono al fianco dei marxisti etiopici contro i marxisti eritrei che combattevano per l’indipendenza.

Gli americani se ne stettero a guardare, salvarono “in tempo” i loro connazionali, ma non avevano alcun desiderio di crearsi in Africa un altro Vietnam gli orrori del quale il fotografo Horst Faas aveva contribuito a eternare. I francesi volevano riempire il “vuoto americano”, ma erano già impegnati in “guerre di liberazione” nel Sahara occidentale e nel Ciad: fino a quando avrebbero potuto sostenere il regime di Mobutu, sebbene vi si parlasse il francese?

Sicché Cheysson, commissario Cee sentenziò: «Quello che temo di più è che gli occidentali comincino a solidarizzare con i bianchi contro i negri, magari in nome della razza e persino della religione cristiana. Ora io trovo orribile il massacro dei bianchi nello Shaba. Ma non trovo meno orribile il fatto che seicento neri siano stati uccisi dai sudafricani nell’Angola meridionale, o che cinquanta neri siano stati massacrati nello Zimbabwe dagli uomini di Smith. Tutto questo non può essere dimenticato, perché in questo modo daremmo a Vorster un formidabile atout per perpetuare l’apartheid in Sud Africa. E permetteremmo che l’Urss si arroghi da sola il diritto di presentarsi di fronte al mondo intero nelle vesti di unico difensore delle libertà africane».

Fin qui la storia che ho avuto l’opportunità di poter seguire da vicino. Malauguratamente,dopo 75 anni di colonialismo, 52 anni di dittatura neo-coloniale sempre percorsi dalle guerre, il popolo congolese continua a vivere come uno dei popoli più poveri del mondo in un Paese tra i più ricchi di giacimenti del mondo. Quelli che sembrano o che vengono spiegati dai media come conflitti tribali, o di matrice religiosa ed etnica continuano ad essere dei massacri pilotati, per acquisire o mantenere il dominio delle risorse energetiche e quindi strategiche, da potenze estranee all’area dove essi si svolgono. Così l’Africa e la Repubblica popolare del Congo, più di chiunque altra nazione che ne fa parte, pagano con la guerra perpetua il loro contributo alla globalizzazione.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Massimiliano Ferraro

di Massimiliano Ferraro

Esattamente cinquant’anni fa, una nave mercantile con a bordo diciannove marinai italiani scomparve nel nulla nel Canale di Sicilia. «Mare in tempesta forza 8», riferì l’ultimo messaggio inviato via radio. Poi il silenzio. Un silenzio assordante che circonda tutt’oggi la verità sul mistero della nave Hedia, dispersa a largo delle coste del Nord Africa il 14 marzo 1962.

Benché la furia del Mediterraneo ispiri da sempre spaventose leggende che tormentano le notti dei marinai, il presunto naufragio della Hedia venne seguito da illazioni e voci contraddittorie che ipotizzarono il siluramento del bastimento da parte della marina militare francese. Un tragico errore, evidenziato qualche mese dopo da una foto che ritraeva alcuni dei marinai italiani imprigionati in Algeria. Riconosciuti «senza possibilità di equivoci» dai familiari, cercati e mai ritrovati. Forse finiti loro malgrado nelle trame di un intrigo internazionale con sullo sfondo la guerra franco-algerina. A distanza di cinquant'anni è giusto provare a sollevare il velo d’oblio steso troppo frettolosamente sulla sorte toccata a quegli uomini, ripercorrendo la storia dimenticata di quello che Gianni Roghi definì sull’Europeo il «più incredibile giallo marinaro di questo secolo».

Un viaggio tranquillo

Per la nave da carico Hedia, 4300 tonnellate di stazza, bandiera liberiana, doveva essere l'ultimo viaggio. Da Ravenna fino in Spagna e ritorno con uno scalo intermedio a Casablanca. Poi basta, la società armatrice, la Compagnia Naviera General S.A. di Panama, aveva intenzione di farla rottamare. Quarantasette anni in mare erano troppi persino per una robusta barca di fabbricazione svedese, appena revisionata e apparentemente in buone condizioni.

La mattina del 16 febbraio 1962, sotto il cielo grigio della costa romagnola, la Hedia prese il largo con a bordo venti persone: diciannove italiani e un gallese. La cronaca di quei giorni trasmessa puntualmente via radio dal comandante Federico Agostinelli di Fano alla moglie, fece pensare ad un viaggio tranquillo, senza problemi, almeno fino al 5 marzo, quando la nave scaricò come da programma alcune tonnellate di concimi chimici a Burriana, ripartendo successivamente vuota verso il Marocco. Il 10 marzo a Casablanca, i marinai italiani caricarono quattromila tonnellate di fosfati attesi a Venezia e ripartirono per l'ultima volta, incuranti della burrasca che infuriava in quelle ore nel Canale di Sicilia.

Proprio per questo motivo il comandante fece telegrafare all'armatore l'intenzione di non passare per lo Stretto di Messina, ma di seguire invece la rotta che porta a sud della Sicilia. La Hedia passò sicuramente Gibilterra, costeggiò la costa algerina, e poi svanì all'improvviso in prossimità dell'isola tunisina di La Galite il 14 marzo. Nessuna richiesta d'aiuto, nessun apparente segno del naufragio. Anche la radio della signora Agostinelli non ricevette più alcun messaggio dal marito dopo quella data.

Segnali che trovarono un riscontro preoccupante una settimana più tardi, al mancato arrivo della nave in acque italiane. Subito si pensò al peggio, ad un naufragio dovuto al condizioni proibitive del mare. Onde alte cinque metri agitavano ancora il Canale di Sicilia, quando iniziarono le ricerche congiunte delle unità della Marina Italiana con il supporto di una nave militare statunitense. Tentativi imponenti in un tratto di mare tanto piccolo e trafficato, al punto che qualcuno, forse, temette che la Hedia venisse ritrovata per davvero.

Così si spiegherebbe lo strano depistaggio che nove giorni dopo la scomparsa del mercantile portò su una falsa pista proprio mentre si stavano svolgendo le perlustrazioni. «Il Centro radio di Malta, ieri 22 marzo alle ore 19.34» riportò il quotidiano La Stampa «ha intercettato un messaggio a tutti i mezzi naviganti, lanciato dal comando di porto di Tunisi, con il quale si informavano le unità in navigazione che il giorno 21 marzo, alle ore 10.14 il piroscafo Hedia aveva notificato la sua posizione e si trovava in difficoltà a ridosso dell'isola La Galite». Ma era tutto falso. La stessa radio Tunisi messa alle strette dal consolato italiano, prima confermò a parole di aver inviato il dispaccio e poi lo smentì ufficialmente tre giorni dopo. Di dare altre spiegazione nemmeno a parlarne, fine delle trasmissioni.

Il giallo del siluramento

Cosa accadde alla Hedia? Come mai il suo equipaggio, conscio di un’imminente tragedia dovuta a qualsivoglia motivo, non trovò il tempo per lanciare un mayday? Quale evento improvviso e inaspettato li colse di sorpresa? Dodici giorni dopo la scomparsa, sul destino della nave cominciò a pesare l'ombra sinistra del mistero.

Cosa accadde alla Hedia? Come mai il suo equipaggio, conscio di un’imminente tragedia dovuta a qualsivoglia motivo, non trovò il tempo per lanciare un mayday? Quale evento improvviso e inaspettato li colse di sorpresa? Dodici giorni dopo la scomparsa, sul destino della nave cominciò a pesare l'ombra sinistra del mistero.

Finalmente il 26 marzo tre pescherecci di Lampedusa comunicarono di essere in possesso da ben sette giorni di alcuni rottami appartenenti al mercantile disperso: due salvagenti con la scritta “Hedia-Monrovia”, una cintura di salvataggio con la scritta “Milly-Monrovia” (Milly era nome originario della Hedia n.d.a.), e due tavoloni di boccaporto con macchie di nafta e olio. Basta. Troppo poco per avere la certezza che il cargo sia colato a picco. Tuttavia la mancanza di notizie fece lentamente venir meno la speranza dei familiari dei marinai di riabbracciare i propri cari.

Chi si rifiutò di arrendersi ad una evidenza suggerita da molti, non certo indiscutibile, fu Romeo Cesca, padre di Claudio Cesca, marconista diciannovenne della Hedia, che per venire a capo della scomparsa del figlio si mise a tempestare di telegrammi la presidenza della Repubblica, i ministri e la Rai. Fino a quando i1 27 marzo il signor Cesca ricevette una telefonata dal ministero della Marina Mercantile. «Mi dicono che la nave sta lentamente risalendo l’Adriatico» raccontò all'Europeo, «matto di gioia, dopo dieci giorni, corro a Venezia e tutto il 28 e il 29 li passo sul molo. Arrivano navi e navi, e a ogni prua che si affaccia io muoio di speranza. La Hedia non arriva. Ritelefono il 30 al ministero. Mi avvertono che si sono sbagliati, che smentiscono e tanti saluti».

La delusione per l'incredibile errore non scoraggiò però Romeo Cesca, che subito dopo decise di inviare un suo cugino in missione in Tunisia con il compito di battere palmo a palmo l'arcipelago de La Galite in cerca di informazioni sulla nave. Il tentativo si rivelò inutile anche a causa della riluttanza delle autorità tunisine a fornire informazioni. In ultimo il cugino si rivolse direttamente al comandante della base strategica di Biserta, il quale gli suggerì di stendere una relazione da inviare a Parigi. Ma per quale motivo il governo francese avrebbe dovuto essere al corrente della fine della nave liberiana?

Più fortunata sembrò essere l'iniziativa della fidanzata del marconista Cesca, la quale facendo appello alla Croce Rossa riuscì a far interessare al caso il quotidiano tunisino La Presse. Bastò un articolo relegato nelle pagine interne del giornale per suscitare la veemente reazione di protesta del ministero della Guerra francese. «Stupore di chi segue la faccenda», annotò Roghi sull'Europeo, «che c’entra il ministero della Guerra francese? Perché le autorità tunisine e francesi sono tanto suscettibili ogni volta che si parla della Hedia?».

La risposta a queste domande non giunse mai ufficialmente, ma a cinquant'anni di distanza possiamo fare alcune considerazioni. La prima riguarda il falso messaggio di SOS da Tunisi che costrinse i mezzi di ricerca a convergere su La Galite, probabilmente per coprire altre operazioni in atto appena quindici miglia a nord-est, dove sembra accertata la presenza della portaerei francese La Fayette. Meno chiara è invece l’origine delle «luci misteriose sul mare», rosse e bianche che, secondo la Stampa Sera, vennero scorte in quella stessa zona la notte del 23 marzo dai comandanti di due navi in transito, la Malmee (inglese) e la South River (panamense). Potrebbe sembrare che qualcun altro, oltre agli italiani, cercasse la Hedia o ciò che ne rimase. In questo contesto è da ricercare l’origine delle voci che vollero la nave vittima di siluramento.

Forse a causa della tempesta il capitano Agostinelli e i suoi uomini si trovarono fuori rotta, nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Forse, il mercantile liberiano venne scambiato per uno dei bastimenti carichi di armi che rifornivano da sette anni e mezzo gli indipendentisti algerini del Front de Libération Nationale (FLN). Forse delle armi la Hedia le trasportava davvero. Chi lo dice? Voci. Si bisbigliò senza uno straccio di prova delle presenza nella stiva di casse sospette imbarcate in Spagna o in Marocco. Un’eventualità che «non si può escludere», scrisse il nostro Ministero degli Esteri in un esposto ufficiale. Come dire, meglio pensare che i nostri fossero criminali che vittime di un’ingiustizia della quale chiedere conto.

Quel che è certo è che proprio in quei giorni di marzo del 1962 la cruenta guerra franco-algerina viveva ore cruciali. Mentre il 14 marzo la Hedia si trasformava in una nave fantasma, Algeri e Parigi erano pronte al tanto atteso cessate il fuoco deciso dall’accordo di Evian e infine decretato tra tensioni e reciproche diffidenze il giorno 19. Una sospirata tregua dopo i massacri, il terrorismo e il napalm, alla quale non avrebbe certo giovato la notizia di una nave affondata per sbaglio dal grilletto ancora caldo dei francesi.

La polveriera algerina

Vennero mesi d’attesa in Italia e mesi di sangue in Algeria. Nei novanta giorni successivi al cessate il fuoco l’OAS (l’Organisation armée secrète), contraria alla decolonizzazione, tentò in tutti i modi di interrompere la tregua con il FLN.

Nel solo mese di marzo del 1962 scoppiarono nella colonia francese una media di 120 bombe al giorno. Inutili massacri, l’OAS si arrese il 17 giugno e il 3 luglio il presidente De Gaulle proclamò l’indipendenza dell’Algeria. Ma invece di un periodo di serenità, la partenza dei francesi aprì la strada ad un tremendo periodo di anarchia. Settimane in cui il paese africano parve sull’orlo di un’altra guerra, questa volta interna, tra certi militari e l’ufficio politico provvisorio, accusato di sostenere «traditori e neocolonialisti». Nella gravissima situazione per l’ordine pubblico si moltiplicarono i rapimenti dei pochi europei rimasti. Centinaia di persone vennero rinchiuse in campi di prigionia per civili, mentre Algeri e il suo porto vennero trasformati in proprietà privata di un pugno di ufficiali.

Nel solo mese di marzo del 1962 scoppiarono nella colonia francese una media di 120 bombe al giorno. Inutili massacri, l’OAS si arrese il 17 giugno e il 3 luglio il presidente De Gaulle proclamò l’indipendenza dell’Algeria. Ma invece di un periodo di serenità, la partenza dei francesi aprì la strada ad un tremendo periodo di anarchia. Settimane in cui il paese africano parve sull’orlo di un’altra guerra, questa volta interna, tra certi militari e l’ufficio politico provvisorio, accusato di sostenere «traditori e neocolonialisti». Nella gravissima situazione per l’ordine pubblico si moltiplicarono i rapimenti dei pochi europei rimasti. Centinaia di persone vennero rinchiuse in campi di prigionia per civili, mentre Algeri e il suo porto vennero trasformati in proprietà privata di un pugno di ufficiali.

Nel bel mezzo di questo marasma e nonostante fossero trascorsi sei mesi, Romeo Cesca, descritto dalle cronache dell’epoca come «un uomo sereno e obiettivo, di poche parole, non facile alle suggestioni», continuò a nutrire buone speranze di poter rivedere suo figlio. La fiducia sembrò premiata quando un amico, ufficiale di marina, gli fece sapere in via confidenziale che l’equipaggio era salvo. Ma dove? Nella polveriera algerina? Il militare si rifiutò di aggiungere altri dettagli sul luogo trincerandosi dietro la ragion di stato e a «gravi motivi di sicurezza».

«Senza possibilità di equivoci»

Il 14 settembre il Gazzettino di Venezia riferì dei gravi disordini avvenuti in Algeria pubblicando una telefoto d’agenzia scattata da un reporter inglese: «Algeri, il gruppo di prigionieri europei rilasciati dagli algerini attende nei giardini del Consolato francese che si concludano le formalità burocratiche». Fu allora che per uno scherzo del destino la signora Maria Balboni riconobbe tra gli uomini ritratti proprio il marito Ferdinando, cuoco della Hedia. Tra i familiari dei dispersi la notizia della fortunosa coincidenza corse in un baleno per l’Italia, da Chioggia a Sciacca. Così anche la madre del secondo ufficiale Dell’Andrea trovò suo figlio nella stessa foto, e lo stesso accade ai congiunti del fuochista Onofrio, del marinaio di coperta Grafeo e del marconista Cesca. Tutti firmarono il riconoscimento davanti ad un notaio «senza possibilità di equivoci».

Quali avventure condussero i marittimi nelle carceri algerine non è chiaro, ma è possibile che i pochi sopravvissuti al naufragio siano in qualche modo riusciti ad arrivare a riva finendo poi nelle mani dei miliziani indipendentisti.

Improvvisamente la nebbia fitta che attanagliava il destino dei venti marittimi sembrò dissiparsi, ma l’ottimismo e la speranza per la felice conclusione del caso durarono pochissimo. Da Parigi l’agenzia proprietaria della telefoto fece sapere che lo scatto risaliva al 2 di settembre. Dunque perché nessuno di loro riuscì mai a mettersi in contatto con l’Italia dopo la liberazione?

Si scoprì ben presto che il consolato francese di Algeri in cui venne scattata la fotografia fu attaccato quello stesso giorno dai clan delle fazioni belligeranti, e che dei prigionieri presenti in quel momento nell’edificio non si seppe più nulla. Che ne fu di quei superstiti allo sbando nella capitale messa a ferro e fuoco nelle tragiche giornate di guerra civile? Furono giustiziati o caddero incidentalmente, mentre le colonne di camion e cannoni del futuro presidente Ben Bella accerchiavano Algeri?

Ma in questa vicenda contorta i misteri continuarono anche quando ne sembrò prossima la parola fine. Lo testimonia l'avventura di Vitaliano Pesante, giovane giornalista veneziano, che in accordo con la compagnia assicuratrice della nave e con le famiglie dei marinai partì per l'Algeria, ormai pacificata, determinato a venire a capo di una verità nascosta da un clima ostile. Per tutto il suo soggiorno in Nord Africa il ragazzo venne pedinato e perquisito, ma nonostante ciò riuscì a rintracciare un certo Jean Solert, che figurava come primo uomo a sinistra nella fotografia degli ex prigionieri. Costui negò fermamente che nel consolato ci fossero degli italiani e come prova gli suggerì quella che sostenne essere la reale identità del presunto marinaio Grafeo, tale Pierre Cocco, barista di Algeri. Peccato che non si poté contattare direttamente, perché fuggito a Marsiglia senza lasciare un indirizzo. Contattati da Pesante, alcuni conoscenti di Cocco lo riconobbero comunque senza esitazioni nella telefoto comparsa sul Gazzettino, la medesima che «senza possibilità di equivoci» suscitò speranze nei cari dell'italiano Grafeo. In Algeria si trovò anche chi sostenne che l'ipotetico cuoco Balboni rispondesse al nome di Joseph Agnello Cefariello, ex detenuto partito per Tolone. Anch'egli irreperibile.

Contattati da Pesante, alcuni conoscenti di Cocco lo riconobbero comunque senza esitazioni nella telefoto comparsa sul Gazzettino, la medesima che «senza possibilità di equivoci» suscitò speranze nei cari dell'italiano Grafeo. In Algeria si trovò anche chi sostenne che l'ipotetico cuoco Balboni rispondesse al nome di Joseph Agnello Cefariello, ex detenuto partito per Tolone. Anch'egli irreperibile.

In Italia l'esito della spedizione di Pesante venne accolto con rabbiosa incredulità dai parenti dei marinai. Il coro di risposta ai giornali fu unanime: «pensate davvero che non riusciamo a riconoscere i nostri cari dopo solo nove mesi?». Non si seppe più cosa pensare. Dopo qualche mese la Liberia chiese ai Lloyd's la cancellazione della Hedia dal registro navale, l'assicurazione pagò 110 milioni di lire all'armatore, la Cassa marittima versò quattrocentomila lire di assegno funerario per ogni marinaio e il Regno Unito fece sapere di considerare presumibilmente morto l'unico straniero dell'equipaggio, Anton Nerusberg di Cardiff. Infine anche L'Europeo si arrese: «Penso che questa non è un’inchiesta», scrisse sconsolato Gianni Roghi, «che roba può essere? Una storia senza senso».

L'ora della verità

Nell'ultimo atto parlamentare riguardante la Hedia di cui si ha notizia, datato 14 aprile 1965, l'allora ministro della Marina Mercantile Spagnolli concluse così la sua risposta ad una interrogazione: «Benché le probabilità di far luce sulla scomparsa della nave sembrino ormai divenute oltremodo esigue, non si mancherà di svolgere ogni ulteriore indagine qualora dovessero emergere nuovi concreti elementi».

Sono ormai passati dieci lustri e certe risposte, seppur tra evidenti e comprensibili difficoltà, bisognerebbe andarsele a cercare. Pretenderle, per amore di giustizia.

Presidente Monti, ministro Terzi, voi che potete, chiedete ufficialmente alle autorità francesi notizie sulla fine dei nostri diciannove connazionali imbarcati sulla Hedia. Se fanno finta di non sapere insistete, ditegli di cercare bene. È molto probabile che a Parigi sia conservato da qualche parte un fascicolo impolverato che racconta la storia di una nave, colpita e affondata per sbaglio nel Mediterraneo, diciott'anni prima del DC-9 di Ustica.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Sara Michelucci

di Sara Michelucci

Massimo Dapporto è Otello, nello spettacolo teatrale firmato da Nanni Garella, il quale ha deciso di “rivisitare” il capolavoro shakespeariano mettendo in evidenza lo scontro fra Oriente e Occidente. Il Moro di Venezia è una delle figure più celebri del teatro, simbolo di quella fragilità a cui la gelosia può far cedere un uomo, anche se egli rappresenta un valoroso combattente. Dapporto si cala nei panni di un uomo vinto dal dubbio nei confronti della sua giovane moglie, Desdemona, interpretata da Lucia Lavia.

Sicuramente ben riuscita l’interpretazione di Maurizio Donadoni, che è Iago, l'infido alfiere che tenta in vari modi di far destituire il luogotenente Cassio, riuscendoci infine con uno stratagemma, grazie all'aiuto di Roderigo. Attraverso la moglie Emilia, ignara di ciò che suo marito sta architettando, Iago fa arrivare un fazzoletto regalato da Otello a Desdemona, nelle mani di Cassio, convincendo il Moro del tradimento della bella moglie. Le false difese di Cassio da parte di Jago, e le sue studiate reticenze, sono parte di quell’opera di persuasione che poi porterà Otello a uccidere Desdemona nel letto nuziale, accecato dalla gelosia.

“Non una tragedia della gelosia, ma un dramma d’amore, in cui il protagonista si trova preda di un sentimento tanto potente da fargli perdere la ragione”, afferma il regista Nanni Garella che descrive il suo Otello come “un grande dibattito sulla fragilità della natura umana”. Si va oltre, allora, al tradizionale tema della gelosia, toccando argomenti come il pregiudizio razziale, lo scontro tra Occidente e Oriente, la fragilità umana e la complessità dei rapporti di coppia. Due mondi che si contrappongono, allo stesso modo dei punti di vista di Otello e Iago. La bellezza, l’armonia, la nobiltà e la lealtà di Otello si scontrano con la disonestà di Iago, che pensa ad un mondo volgare e senza nessuna ideologia, dove regna l’arrivismo e la smania di potere.

Si va oltre, allora, al tradizionale tema della gelosia, toccando argomenti come il pregiudizio razziale, lo scontro tra Occidente e Oriente, la fragilità umana e la complessità dei rapporti di coppia. Due mondi che si contrappongono, allo stesso modo dei punti di vista di Otello e Iago. La bellezza, l’armonia, la nobiltà e la lealtà di Otello si scontrano con la disonestà di Iago, che pensa ad un mondo volgare e senza nessuna ideologia, dove regna l’arrivismo e la smania di potere.

“Nell’Otello di Shakespeare - scrive il regista nei suoi appunti di drammaturgia - alla fine perdono tutti, i nobili e i malvagi: Desdemona, Emilia, Roderigo assassinati, Otello suicida, Iago travolto dai suoi stessi inganni e dalle sue trame scellerate. Tutti fanno scelte sbagliate. Il mondo non ritrova il suo equilibrio, dopo l’atto estremo di Otello e il sacrificio di sua moglie: come dopo un’eclissi di sole e di luna - stralcio simbolico di una immagine barocca - l’uomo resta sotto un cielo vuoto”. Insomma non ci sono vincitori, ma solo vinti.

Dapporto è stato scelto dalla produzione in sostituzione di Alessandro Haber, cacciato dal cast a pochi giorni dalla prima dopo una furente lite con la Lavia. Forse ci si aspettava un Otello più vigoroso, nonostante Dapporto sia un attore navigato che sa ben dosare gestualità, parole e presenza scenica.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Mario Braconi

di Mario Braconi

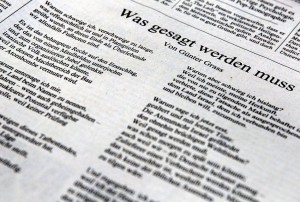

Un recente scritto dello scrittore premio Nobel Gunther Grass, ospitato la scorsa settimana sul quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung, ha provocato un putiferio in Israele: si tratta di un insolito componimento poetico, che in effetti suona più come un breve pamphlet politico, nel quale l’intellettuale ottantacinquenne, partendo dal senso di colpa tedesco legato al disastro nazista, si esercita su quella che egli sente come un’urgenza (politica, ma anche umana, esistenziale): fornire un contributo alla sterilizzazione di quello che egli correttamente identifica come il più pericoloso focolaio di infezione bellica globale, ovvero la recente escalation della tensione nucleare tra Israele e Iran.

Le parole di Grass sono state ricevute nello stato ebraico come il sale su una ferita: non poteva essere diversamente, in un paese, che pur essendo l’unica democrazia del Medio Oriente, sembra al momento ostaggio di un manipolo di politici destrorsi irresponsabili e imbevuti di retorica belligerante, sostenitori del “tanto peggio, tanto meglio”.

Ad aprire le danze, inevitabilmente, il commento del Ministro degli Esteri Avigor Lieberman, che, commentando le scomode esternazioni di Grass, non si è fatto sfuggire la ghiotta occasione per sputacchiare in giro un po’ di paranoia: oggetto della sua esecrazione “l’egoismo dei cosiddetti intellettuali occidentali, che ancora una volta desiderano sacrificare il popolo ebraico sull’altare di pazzi anti-semiti, solo per vendere qualche libro in più ed accreditarsi [come filoarabi doc]”.

Di certo Liberman parla per esperienza personale ed attingendo al suo repertorio politico, quando conclude la sua tirata condannando i “piccoli semi di odio, che accendono grandi incendi”. A nulla sono servite le parole di Grass, che domenica, in un’intervista “riparatrice” ad un giornale tedesco, ha ribadito che obiettivo polemico della sua poesia “Ciò che deve essere detto” non è il popolo ebraico, ma il governo israeliano. Il quale, per tutta risposta lo ha dichiarato “persona non grata”, vietandogli l’ingresso nel Paese.

Tra gli argomenti impiegati senza risparmio da chi intende crocifiggere Grass c’è quello secondo cui una critica al governo israeliano equivarrebbe ad un appoggio incondizionato al governo iraniano. Ad esempio, sulle parole di Grass si è così espresso il ministro degli interni israeliano Yishai: “se Gunther desidera continuare a pubblicare i suoi lavoro falsi e distorsivi, gli consiglio di andare a farlo in Iran, dove troverà un pubblico che lo accoglierà con calore”.

A lui, come a tutti gli altri politici israeliani che gareggiano tra loro a chi è il più oltraggiato deve essere sfuggito il passaggio della poesia di Grass nella quale egli scrive: “Ho rotto il mio silenzio / perché sono disgustato dall’ipocrisia dell’Occidente / e spero pure che molti vengano liberati / dal loro silenzio, e possano chiedere che / i responsabili di questo chiaro pericolo / che stiamo affrontando rinuncino all’uso della forza, / ed insistano a pretendere che tanto il governo / israeliano che quello iraniano autorizzino una autorità internazionale / ad effettuare ispezioni libere ed aperte del potenziale e delle capacità belliche di entrambi i paesi.”

A lui, come a tutti gli altri politici israeliani che gareggiano tra loro a chi è il più oltraggiato deve essere sfuggito il passaggio della poesia di Grass nella quale egli scrive: “Ho rotto il mio silenzio / perché sono disgustato dall’ipocrisia dell’Occidente / e spero pure che molti vengano liberati / dal loro silenzio, e possano chiedere che / i responsabili di questo chiaro pericolo / che stiamo affrontando rinuncino all’uso della forza, / ed insistano a pretendere che tanto il governo / israeliano che quello iraniano autorizzino una autorità internazionale / ad effettuare ispezioni libere ed aperte del potenziale e delle capacità belliche di entrambi i paesi.”

Ciò che però brucia particolarmente ai politici israeliani e a tutti quelli che vogliono apparire campioni dell’amicizia con il governo israeliano indipendentemente dalle misure che esso pone in essere, è ovviamente considerare la democrazia israeliana e la dittatura teocratica iraniana alla stessa stregua. Un’argomentazione in teoria anche sottoscrivibile, se non fosse per un piccolo dettaglio: ovvero che una democrazia si dovrebbe valutare non tanto in base al punteggio ottenuto al club del Primo mondo, quanto piuttosto sulla valenza democratica dei suoi atti politici.

Ecco, pur riconoscendo la positiva peculiarità della presenza di un parlamento in Israele, non si possono passare sotto silenzio i risultati pratici che tale democrazia al momento sta dimostrando di produrre: l'assedio ai palestinesi, sempre al limite di trasformarsi in guerra totale, il sostegno agli insediamenti a dispetto di qualsiasi legalità, e, per finire, la minaccia dell’uso di armi nucleari contro uno stato islamico nemico vicino per... impedirgli di accedere alle medesime tecnologie belliche.

Tutto questo solo per ribadire l'ovvia considerazione che la democrazia è un metodo ideale, che però non garantisce, anzi talora cospira attivamente contro, la pace. Senza contare che, per tornare alla querelle sorta attorno al caso Grass, un paese realmente democratico non dovrebbe temere le idee, anche e soprattutto quelle non confortanti. Non dovrebbe abbassarsi al rango di un qualsiasi regime dittatoriale vietando ad un intellettuale di attraversare i suoi confini per incontrare i suoi cittadini, per dibattere, anche vivacemente se necessario, le sue idee, non importa quanto controverse e/o non gradite esse possano risultare.  Ad esempio, in un altro passo della sua accalorata omelia, Grass chiama a responsabilità i tedeschi, mettendoli in guardia contro i danni che potrebbero provocare rendendosi complici, con le loro esportazioni di materiale bellico in Israele, di un crimine che è già visibile, e la connivenza con il quale non potrà essere respinta in futuro con “le solite scuse”. Non risulta che tali parole abbiano destato particolari reazioni in Germania, né che Grass sia stato sottoposto a qualche forma di censura formale o meno per le sue parole, non meno urticanti rispetto a quelle destinate a Israele e all’Iran.

Ad esempio, in un altro passo della sua accalorata omelia, Grass chiama a responsabilità i tedeschi, mettendoli in guardia contro i danni che potrebbero provocare rendendosi complici, con le loro esportazioni di materiale bellico in Israele, di un crimine che è già visibile, e la connivenza con il quale non potrà essere respinta in futuro con “le solite scuse”. Non risulta che tali parole abbiano destato particolari reazioni in Germania, né che Grass sia stato sottoposto a qualche forma di censura formale o meno per le sue parole, non meno urticanti rispetto a quelle destinate a Israele e all’Iran.

Fermo restando il pieno appoggio allo scrittore tedesco, e la denuncia di ogni forma di censura (di stato o non), resta però un dato: Gunter Grass, la cui biogafia è obiettivamente macchiata dalla militanza giovanile in un corpo nazista, avrebbe certamente reso un miglior servizio alla sua condivisibile causa pacifista se avesse lasciato ad altri intellettuali, ugualmente “visibili” dal punto di vista mediatico, ma meno compromessi storicamente, il suo sfogo appassionato e sincero.

Israele ha infatti avuto gioco facile a ridurre la portata dei ragionamenti di Grass alle esternazioni antisemite di un ex nazista: non a caso, per impedirgli l’accesso al paese, si è fatto leva proprio non sul contenuto delle sue recenti esternazioni, ma su una legge israeliana che prevede questa misura nei confronti di chiunque si sia in qualche modo compromesso con il regime nazionalsocialista tedesco.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Sara Michelucci

di Sara Michelucci

È quel genio pazzo e arrabbiato di Charles Mingus a ispirare il nuovo lavoro dei Quintorigo che propongono un originale melange di suoni e generi: dal classico al rock, dal punk al blues. È la commistione l’elemento che piace ed entusiasma e sui cui il gruppo sapientemente costruisce lo spettacolo, con pezzi che strappano numerosi applausi.

La stessa commistione cara a Mingus, che studia il trombone e il violoncello prima di passare al contrabbasso e che era ossessionato dagli atteggiamenti di razzismo nei suoi confronti, sia da parte dei bianchi che dei neri, viste le sue origini meticce. Questo gli darà una spinta in più che lo condurrà verso il successo.

Quintorigo Play Mingus è l’ultimo spettacolo che Visioninmusica propone, già protagonista di una fortunata tournée nei più prestigiosi teatri e festival d’Italia, con il quale i Quintorigo hanno trionfato nel referendum Top Jazz come migliore formazione jazz, oltre a piazzare il relativo album fra i migliori tre dell’anno. Il gruppo propone al pubblico una rilettura moderna e affascinante di uno dei più innovativi geni del jazz moderno.

Il progetto nasce proprio a 30 anni circa dalla scomparsa del grande contrabbassista e nel concerto vengono proposti gli arrangiamenti in stile Quintorigo dei brani più celebri di Mingus, affiancati dalle letture di alcuni passi significativi della sua autobiografia e alcuni elementi scenografici che danno un quid in più all’esibizione. Quasi un dialogo, quello che si crea, tra i Quintorigo e Mingus, fra jazz e contaminazioni. Un modo altro per offrire anche uno spaccato sulla società americana dell’epoca, con elementi politici, di costume e razziali ben connotati.

La soluzione scenografica porta indietro nel tempo, all’epoca dei jazz club newyorkesi anni ’50 e l’intercalare tra musica e letture aiuta a ricomporre il complesso puzzle Mingus. Un’attenta riflessione, dunque, mossa da un amore incondizionato da parte del gruppo nei confronti del musicista e dell’uomo Charles Mingus.

I tributi al genio del jazz esistono, come quelli di Joni Mitchell e Bill Frisell, ma nessuno ci si era mai cimentato in Italia. Non esiste nemmeno un’opera monografica sul grande compositore, nella sua esperienza artistica ed esistenziale. Per questo il gruppo ha deciso di dar vita a questo progetto organico, con l’intento preciso di far conoscere al vasto pubblico del jazz (e non solo) una consistente parte dell’opera di Mingus. Quintorigo play Mingus è quindi un progetto articolato, che si muove e si sviluppa tra il disco e le esibizioni dal vivo.

I tributi al genio del jazz esistono, come quelli di Joni Mitchell e Bill Frisell, ma nessuno ci si era mai cimentato in Italia. Non esiste nemmeno un’opera monografica sul grande compositore, nella sua esperienza artistica ed esistenziale. Per questo il gruppo ha deciso di dar vita a questo progetto organico, con l’intento preciso di far conoscere al vasto pubblico del jazz (e non solo) una consistente parte dell’opera di Mingus. Quintorigo play Mingus è quindi un progetto articolato, che si muove e si sviluppa tra il disco e le esibizioni dal vivo.

I Quintorigo si fanno conoscere al grande pubblico partecipando al Festival di Sanremo 1999 con il pezzo dal titolo Rospo. Lo stesso anno vincono il Premio Tenco e si presentano nuovamente a Sanremo nel 2001 con Bentivoglio Angelina. Nel 2005 John De Leo (voce) si separa dal gruppo e da questo momento i Quintorigo si dedicano al progetto su Charles Mingus con la voce femminile di Luisa Cottifogli. Dal 2008 inizia la collaborazione con il cantante Luca Sapio.

Fra le collaborazioni più importanti ricordiamo quelle con Roberto Gatto, Franco Battiato, Enrico Rava, Gabriele Mirabassi (presente in uno degli ultimi spettacoli all’auditorium Gazzoli di Terni), Antonello Salis, Carmen Consoli e Ivano Fossati. E, come ha detto il grande Mingus, “Anyone can make the simple complicated. Creativity is making the complicated simple” (Chiunque può rendere complicata una cosa semplice. La creatività è rendere semplice una cosa complicata).