- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Devi tornare al diario vecchio stile, quello fatto di carta e chiuso da un lucchetto, per avere ancora dei segreti. Se invece alla penna preferisci la tastiera del computer, non hai scampo. Sua maestà Google raccoglie le informazioni che tu stesso gli hai dato, ti scheda e usa il tuo dossier per vendere "pubblicità personalizzata". Un meccanismo che da anni mette a rischio la privacy di tutti e contro cui finora nessuno è stato in grado d'intervenire.

Questa settimana però l'Unione europea ha provato a scuotersi dal torpore, dando una leggerissima bacchettata sulle mani enormi del gruppo americano. I Garanti della riservatezza dei Paesi membri hanno scritto una lettera a Larry Page, cofondatore e Ceo del gruppo di Mountain View, per chiedergli di adeguare la nuova politica sulla privacy alla Direttiva europea per la protezione dei dati personali. Un invito garbato, forse un po' troppo timido per indurre il più grande gigante di internet a modificare la pratica con cui ogni anno incassa decine di miliardi di dollari.

Nel mirino dell'Ue c'è soprattutto l'innovazione che Google ha scelto d'introdurre lo scorso marzo senza consultare nessuno. In sostanza, da sette mesi i dati personali che l'azienda ottiene tramite i suoi servizi (motore di ricerca, Gmail, Youtube, Google Maps, il social network Google Plus e altri ancora) vengono incrociati liberamente. Questo - dicono da Mountain View - ha consentito di riunire gli oltre settanta testi relativi alle politiche sulla privacy in un unico documento, rendendo più trasparente la gestione dei dati.

Peccato che, allo stesso tempo, l'interscambio d'informazioni fra siti diversi consenta di ricostruire fin nei minimi dettagli la nostra vita digitale, rendendo Google ancor più appetibile agli occhi di tutte le aziende che vogliano fare pubblicità online. Cosa c'è di più redditizio che conoscere i gusti di ogni potenziale consumatore? Un sogno che il marketing ha da tempo trasformato in realtà grazie ai cookies, piccoli file testuali usati, fra l'altro, per tracciare l'attività di chi naviga.

Insomma, altro che trasparenza: "Google usa i dati degli utenti raccogliendoli in maniera massiva e su larghissima scala - scrivono i Garanti europei - in alcuni casi senza il loro consenso, conservandoli a tempo indeterminato, non informando adeguatamente gli utenti su quali dati personali vengono usati e per quali scopi, e non consentendo quindi di capire quali informazioni siano trattate specificamente per il servizio di cui si sta usufruendo".

Insomma, altro che trasparenza: "Google usa i dati degli utenti raccogliendoli in maniera massiva e su larghissima scala - scrivono i Garanti europei - in alcuni casi senza il loro consenso, conservandoli a tempo indeterminato, non informando adeguatamente gli utenti su quali dati personali vengono usati e per quali scopi, e non consentendo quindi di capire quali informazioni siano trattate specificamente per il servizio di cui si sta usufruendo".

Mountain View dovrebbe chiarire anche "le finalità e le modalità di combinazione dei dati tratti dai vari servizi forniti e mettere quindi a punto strumenti per consentire agli utenti un più stretto controllo sui propri dati personali". A questo scopo, i Garanti raccomandano alla società di adottare "meccanismi semplificati di 'opt out', sia che l’utente sia iscritto o meno ad un servizio, e di ottenere il consenso espresso degli utenti all’incrocio dei dati".

Con "meccanismi di opt out" si intende il procedimento attraverso il quale gli utenti possono opporsi al trattamento dei propri dati personali. Un modo per evitare di essere tracciati da Google quindi esiste, ma è talmente complesso da essere riservato alla cerchia di eletti con competenze informatiche superiori alla media.

Si pone così un problema normativo di fondo: le Autorità di controllo nazionali, anche se riunite a livello di Unione europea, hanno davvero il potere d'imporre al sovrano di internet il rispetto delle proprie regole? Al di là del (limitato) danno d'immagine che uno scontro del genere può comportare per Google, ciò che più conta è come sempre la ragione del business. Solo nel 2011 Mountain View ha fatturato grazie alla vendita di pubblicità qualcosa come 37 miliardi di dollari.

E questo ancor prima dell'innovazione sui "dati incrociati", che con ogni probabilità farà lievitare ancora oltre i profitti. Ora, di fronte a numeri di questo tipo, quali sanzioni dovrebbe temere Google? E' verosimile che rinunci alla sua gallina dalle uova d'oro per paura di una multa dai Garanti della privacy?

questo ancor prima dell'innovazione sui "dati incrociati", che con ogni probabilità farà lievitare ancora oltre i profitti. Ora, di fronte a numeri di questo tipo, quali sanzioni dovrebbe temere Google? E' verosimile che rinunci alla sua gallina dalle uova d'oro per paura di una multa dai Garanti della privacy?

Peter Fleischer, global privacy counsel della società, non sembra poi così intimorito: "Le nostre nuove regole sulla privacy - ha detto - dimostrano il nostro impegno costante nel proteggere le informazioni dei nostri utenti e nel creare prodotti utili. Siamo fiduciosi che le nostra informativa sulla privacy rispetti la legge Europea".

Il rischio è che, fatti due conti, l'azienda accetti eventuali ammende pur di continuare il più possibile a schedare gli utenti come ha sempre fatto. Magari, invece di una lettera, servirebbero provvedimenti un tantino più incisivi.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Massimiliano Ferraro

di Massimiliano Ferraro

«Per venti persone non si può fare una guerra». Rosa Guirreri Graffeo, 95 anni ben portati, si ricorda bene quelle parole pronunciate nel 1963 dall'allora Presidente del Consiglio, Amintore Fanfani, a margine di un incontro con le famiglie dei dispersi del piroscafo Hedia. Cosa volesse dire quella frase lei non l'ha mai capito, ma a dispetto dell'indifferenza, talvolta dell'ostruzionismo mostrato dalle istituzioni, Rosa la sua guerra personale per conoscere la verità sulla sorte toccata a suo figlio, Filippo Graffeo, e agli altri diciannove marinai scomparsi misteriosamente cinquant'anni fa nel Canale di Sicilia l'ha combattuta davvero.

Per cercare conferme alle voci che volevano alcuni membri dell'equipaggio salvi, ma trattenuti in Algeria durante la sanguinosa guerra civile del 1962, Rosa è arrivata dalla provincia di Agrigento fino a Parigi. Qui è stata trattenuta in uno stanzone, perquisita, e identificata solo perché avrebbe voluto porre delle semplici domande. «Per caso, pregiatissimi messieurs, sapete che fine ha fatto la barca su cui viaggiava il mio figliolo? È questo qui, in primo piano in una foto scattata nel vostro consolato di Algeri. Come mai non è ancora tornato a casa?». Ecco cosa avrebbe voluto chiedere Rosa a quei signori con la divisa se solo le fosse stato concesso di parlare. Magari si sarebbe addirittura scusata per averli disturbati: «Je suis désolé génerale, ma deve sapere che in Italia abbiamo dei politici che preferiscono farcire la nostra storia di misteri irrisolti piuttosto che chiarire i fatti». Ma niente, a Parigi nessuna spiegazione le era stata data.

Tornata in Italia, Rosa le aveva nuovamente tentate tutte per avere notizie del figlio. Ma niente. Così sono passati altri anni, tanti, fatti di silenzio e rassegnazione. La vita nella sua casa di Sciacca è inesorabilmente trascorsa riempiendo le stanze con altre fotografie in cui non c'era più Filippo, ma altri suoi figli e nipoti. Finché un giorno uno di loro, Accursio Graffeo, la va a trovare per chiederle notizie di quello zio scomparso. C'è un giornalista su al nord, le dice, che nonostante siano passati tanti anni crede che troppe cose non tornino in quel giallo marinaro rimasto senza una soluzione. È proprio quello che ha sempre pensato anche lei, che in fondo la “guerra” per suo figlio non ha mai smesso di combatterla.

La nave dei fantasmi – Il 14 marzo 1962 il piroscafo Hedia, bandiera liberiana e proprietà panamense, stava trasportando a Venezia un carico di fosfati imbarcato a Casablanca, quando scomparve durante una burrasca con mare forza otto al largo dell'arcipelago tunisino di La Galite. Nessuna richiesta d'aiuto venne lanciata dai venti membri dell'equipaggio, diciannove italiani e un britannico. Le ricerche congiunte effettuate nel Canale di Sicilia da unità della Marina Militare italiana con l'ausilio di una fregata statunitense si rivelarono infruttuose. La Hedia sembrò essersi dissolta in alto mare senza lasciare alcuna traccia. Non vennero ritrovati né corpi, né pezzi della nave, né chiazze di nafta a pelo d'acqua, circostanze che fecero nascere fin da subito moltissimi dubbi e interrogativi su quanto realmente accaduto.

Alcuni mesi dopo il quotidiano Venezia Notte ipotizzò che la motonave fosse «stata silurata con un ordigno esplosivo ad alto potenziale». La Hedia, uscita fuori rotta a causa del maltempo, sarebbe stata scambiata dalla marina militare francese per uno dei bastimenti fantasma che in quel marzo del 1962 seguivano le rotte del contrabbando per rifornire di armi gli indipendentisti algerini. Nei mesi successivi non si ebbero però altre conferme dell'esistenza in vita dell'equipaggio. Finalmente il 2 settembre 1962 un fotografo inglese della United Press immortalò nel cortile del consolato francese di Algeri un gruppo di prigionieri europei, appena liberati dal Front de Libération National. La telefoto, pubblicata il giorno 14 settembre sul Gazzettino di Venezia suscitò gioia e commozione in alcuni parenti dei dispersi che si dissero certi di riconoscere in quegli uomini i loro cari dispersi.

Nei mesi successivi non si ebbero però altre conferme dell'esistenza in vita dell'equipaggio. Finalmente il 2 settembre 1962 un fotografo inglese della United Press immortalò nel cortile del consolato francese di Algeri un gruppo di prigionieri europei, appena liberati dal Front de Libération National. La telefoto, pubblicata il giorno 14 settembre sul Gazzettino di Venezia suscitò gioia e commozione in alcuni parenti dei dispersi che si dissero certi di riconoscere in quegli uomini i loro cari dispersi.

Ma la possibilità che i prigionieri di Algeri fossero davvero i marinai della Hedia si fece concreta solo quando i congiunti di Filippo Graffeo, ritratto proprio in primo piano, firmarono il riconoscimento di fronte ad un notaio «senza possibilità di equivoci». Trascorsi dieci giorni, la grande felicità per i graditi sviluppi venne però smorzata dall'assenza di ogni altra notizia. Si scoprì solo allora che quello stesso 2 settembre il consolato francese era stato attaccato dai miliziani algerini e dato alle fiamme. Nello stato di totale anarchia, mentre le truppe del futuro presidente Ben Bella accerchiavano Algeri, degli europei presenti in quel momento nella sede diplomatica non si seppe più nulla.

Per provare a far luce sull'accaduto Vitaliano Pesante, giovane giornalista veneziano, d'accordo con l'assicurazione della nave e con i familiari degli scomparsi partì per l'Algeria. Qui riuscì a prendere contatto con uno delle persone ritratte nella foto, un certo Jean Solert, il quale negò fermamente la presenza nel consolato di cittadini italiani. Come prova di ciò Solert indicò al giornalista quella che sostenne essere la reale identità del presunto marinaio Graffeo: tale Pierre Cocco, barista di Algeri, già riparato in gran fretta a Marsiglia. Il 16 e il 17 gennaio 1963 il quotidiano La Notte scrisse che le speranze di ritrovare in vita i marinai della Hedia erano perdute e che i prigionieri ritratti nella foto erano tutti francesi. Eppure dal Veneto alla Sicilia l’esito delle indagini venne accolto con incredulità dai parenti dei marinai: «Pensate davvero che non riusciamo a riconoscere i nostri cari dopo solo nove mesi?».

Per cercare conferme sulla reale identità dell'uomo ritratto nella foto di Algeri, alcuni familiari degli scomparsi si recarono prima a Parigi e poi a Marsiglia deve, dopo non poche difficoltà, riuscirono a trovare il discutibile sosia di Filippo Graffeo. Stranamente messieur Cocco si mostrò molto nervoso e poco disposto al dialogo. «Voleva scappare», ricorda Michele Graffeo, fratello dello scomparso. Ma perché? Sapeva forse di non essere la persona ritratta nella telefoto?

Nonostante i tanti lati oscuri che caratterizzavano l'intera vicenda della Hedia, l'assicurazione pagò alla società armatrice l'intera somma assicurata: 110 milioni di lire, malgrado la stessa compagnia non fosse stata in grado di stabilire «la sorte toccata alla nave, all'equipaggio e al carico».

La foto misteriosa – A cinquant'anni di distanza la famiglia di Filippo Graffeo è ancora convinta che la parola fine sul caso della nave scomparsa è stata troppo affrettata. Chi erano i prigionieri fotografati nel consolato di Algeri? L'uomo in primo piano era davvero il marinaio ventenne Filippo Graffeo, oppure era il quarantenne francese Pierre Cocco? I due si somigliavano in quanto a statura e ad alcuni tratti somatici. Inoltre, avere a disposizione solo poche altre immagini dei due, tutte precedenti al 1962 quando erano entrambi più giovani, non aiuta a svelare l'arcano. Ancora oggi, dopo aver mostrato le foto di Graffeo e di Cocco a persone differenti, l'uomo di Algeri ci è stato indicato allo stesso modo talvolta come l'uno e talvolta come l'altro. Per chiarire ogni dubbio esisterebbe nelle cineteche di Parigi il filmato originale della liberazione dei prigionieri: una prova importante che potrebbe essere richiesta dalle nostre autorità. L'esistenza di questa pellicola, rivelata dalla famiglia del marinaio Graffeo, non aveva però finora trovato delle conferme.

Per chiarire ogni dubbio esisterebbe nelle cineteche di Parigi il filmato originale della liberazione dei prigionieri: una prova importante che potrebbe essere richiesta dalle nostre autorità. L'esistenza di questa pellicola, rivelata dalla famiglia del marinaio Graffeo, non aveva però finora trovato delle conferme.

Recentemente, chi scrive è entrato in possesso di un ritaglio di giornale che potrebbe provare l'effettiva esistenza del filmato. Si tratta di una copia della prima pagina del quotidiano francese Le Dépêche du Midi di Tolosa datata 14 settembre 1962, nella quale veniva annunciata la liberazione ad Algeri di 25 europei avvenuta il giorno precedente. Sotto il titolo, una fotografia mostrava ritratti alcuni dei liberati tra i quali è ben riconoscibile l'uomo che compare anche alle spalle del presunto Filippo Graffeo nel noto scatto del 2 settembre.

Chiunque fosse quell'uomo, avrebbe dovuto essere già libero da ben dodici giorni: come mai compare ancora in veste di ostaggio? È possibile che il giornale francese abbia per così dire “riciclato” una foto vecchia di qualche giorno, ma in questo caso il vero motivo di interesse riguardo a questa nuova immagine sarebbe un altro: piazzata proprio di fronte ai prigionieri, è ben visibile la presenza di una telecamera. Ci sono dunque ottime probabilità che il filmato della liberazione sia effettivamente stato girato.

La cattura – Quando scomparve, la Hedia era un vecchio cargo con alle spalle già quarantasette anni di servizio. Troppi. L’eccezionale tempesta che imperversava in quelle ore nel Canale di Sicilia potrebbe senza dubbio aver provocato l’affondamento di una nave del genere, curiosamente revisionata e ribattezzata (da Generous a Hedia) proprio all’indomani del suo ultimo viaggio. Le navi possono affondare per tante ragioni e senza che vi siano come sfondo chissà quali misteri. Ad esempio può capitare che alle condizioni proibitive del mare si aggiunga un carico di molte tonnellate superiore al limite trasportabile. Ma una cosa è certa: se la Hedia non riuscì a tornare da Casablanca non fu per colpa del suo capitano, il quale viene descritto dalle cronache dell’epoca come un comandante esperto, e soprattutto come un uomo tutto d’un pezzo.

Ma se non si trattò di un affondamento voluto, e se non è possibile trovare altri elementi che confermino la teoria del siluramento, cosa accadde davvero il 14 marzo del ’62? Quale altro evento improvviso impedì al marconista della Hedia di lanciare almeno un mayday mentre il vascello colava a picco? È una domanda che finora non ha trovato una spiegazione.

Ma se non si trattò di un affondamento voluto, e se non è possibile trovare altri elementi che confermino la teoria del siluramento, cosa accadde davvero il 14 marzo del ’62? Quale altro evento improvviso impedì al marconista della Hedia di lanciare almeno un mayday mentre il vascello colava a picco? È una domanda che finora non ha trovato una spiegazione.

L’eventualità che la radio fosse in avaria, contemplata in una lettera del 1966 inviata alla famiglia Graffeo dal console italiano a Casablanca, non tenne conto della presenza a bordo di un’altra ricetrasmettente di riserva né del segnale di SOS automatico: sarebbe bastato pigiare un bottone ed in qualsiasi momento sarebbe potuta partire una richiesta d’aiuto. Lo sparo di un siluro potrebbe certamente giustificare l’assenza del mayday, eppure a casa Graffeo ritengono più probabile la cattura dell’unità liberiana da parte della marina francese.

Esistono delle testimonianze che confermino ciò? Sì, esistono. La prima è quella di Salvatore Rubino, un marinaio imbarcato sulla nave SS African, il quale sostenne di aver appreso dalla radio di bordo della «cattura del piroscafo Hedia». Ma la salvezza dell’equipaggio sarebbe stata confermata anche dall’armatore della nave nel corso di un colloquio con un altro marittimo, Alessandro Petruzzelli, imbarcato sul piroscafo Giuseppe Emilio.

Inoltre non essendosi trovati né i corpi delle presunte vittime, né altri segni dell’avvenuto naufragio, la capitaneria di Porto Empedocle comunicò in data 28 novembre 1962 che il Ministero della Marina Mercantile non si era «mai pronunciato in senso negativo» sulla possibilità che i componenti l’equipaggio del piroscafo Hedia fossero ancora in vita. Tuttavia nello stesso documento si precisò che «l’amministrazione marittima italiana non ha potuto né può svolgere alcuna inchiesta in ordine al presunto sinistro della nave, trattandosi di unità non italiana».

Tutto ciò sembrerebbe confermare la teoria che la nave sia stata catturata, eventualità per altro già rivelata in via del tutto confidenziale al padre di uno dei marinai da un anonimo ufficiale della Marina Militare: l’equipaggio italiano sarebbe stato portato in salvo (ma da cosa?) e poi trattenuto in una località segreta per «gravi motivi di sicurezza». Si potrebbe pensare che Filippo Graffeo e gli altri uomini della Hedia possano essere finiti loro malgrado nella polveriera algerina, proprio all’indomani degli spaventosi conflitti che portarono il paese africano sull’orlo della guerra civile. Poi però dove sono finiti?

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Vincenzo Maddaloni

di Vincenzo Maddaloni

Non è detto che coloro i quali hanno il labbro superiore glabro e la barba lunga siano inesorabilmente dei salafiti, sebbene il look sia quello, e così appaino anche nel trailer di “Innocence of Muslims”, quei quattordici minuti di trailer che denigrando il profeta Maometto hanno scatenato la rabbia islamica e hanno fatto ritornare sulle prime pagine dei giornali i salafiti (The Salafi moment).

Poiché costoro si sono rivelati i veri protagonisti di queste drammatiche giornate, forti di un consenso popolare che si erano conquistati durante i processi di democratizzazione, come dimostra quel 25 per cento di voti strappato ai Fratelli Musulmani alle elezioni egiziane.

Naturalmente la mobilitazione contro il trailer di “L’innocenza dei musulmani” è per il movimento salafita un’occasione guadagnare anche gli spazi che Al Qaeda con la sua pochezza ideologica e strategica non riesce più a mantenere. Si profila così lo scenario di una “mezzaluna salafita” che si estende dal Golfo Persico al Nord Africa sul quale si è scatenato un columnist come Robin Wright, che ha partecipato in un editoriale sul New York Times tutto il suo terrore per la proliferazione dei movimenti dei salafiti definendoli "uno dei prodotti più sottovalutato e inquietante delle rivolte arabe", e quindi, “più pericoloso di qualunque altro per gli interessi occidentali in Medio Oriente”.

“Salaf” da cui viene il termine salafiti, significa “fede antica” quella che caratterizza il mito fondativo dell’Islam incentrato sull’assoluta coincidenza tra religione e politica. Il movimento dei salafiti propugna quindi un ritorno alle origini, alla purezza dell'insegnamento dell'Islam scarnificato da tutte le influenze provenienti dal mondo occidentale cristiano e, peggio ancora, ateo.

Sicché il movimento non può esser considerato nazionalista, perché esso si batte contro i nazionalismi, in sintonia con i precetti dell'Islam che non si plasmano su questa o quella realtà nazionale, bensì sono diffusi dagli aridi deserti dell'Arabia ai campus universitari europei. Pertanto la visione dei salafiti è tutta internazionalista, dal momento che Allah non fa distinzioni fra le nazioni, in quanto l'Islam non è la religione di un solo popolo, ma dell'intera umanità.

Sicché il movimento non può esser considerato nazionalista, perché esso si batte contro i nazionalismi, in sintonia con i precetti dell'Islam che non si plasmano su questa o quella realtà nazionale, bensì sono diffusi dagli aridi deserti dell'Arabia ai campus universitari europei. Pertanto la visione dei salafiti è tutta internazionalista, dal momento che Allah non fa distinzioni fra le nazioni, in quanto l'Islam non è la religione di un solo popolo, ma dell'intera umanità.

Inoltre, essi ritengono legittimo soltanto in alcune circostanze il jihad ("La guerra di religione con coloro che non credono nella missione di Maometto..”). Non è per essi, come invece lo è per i qaedisti, l’attività esclusiva, sebbene conservino gelosamente il richiamo storico di bin Laden quando all’indomani dell’attentato dell’11 settembre disse: “Ciò che gli Stati Uniti provano oggi è ben poca cosa rispetto a ciò che noi abbiamo provato per decine di anni. La nostra comunità (Ummah, cioè l’insieme del mondo musulmano) ha provato questa umiliazione e disprezzo per più di 80 anni”.

Perché 80 anni? E’ opinione diffusa che la diatriba Islam-Occidente sia nata con la creazione dello Stato di Israele, che risale a poco più di 60 fa. In realtà bin-Laden si riferiva ad un altro fatto che è praticamente dimenticato in Occidente, ma ha avuto e continua ad avere nel mondo islamico un impatto traumatico. Si tratta della sconfitta dell’Impero Ottomano in seguito alla prima guerra mondiale, dalla quale quando bin-Laden parlò erano passati appunto un’ottantina di anni.

Infatti, fino al 1918 Il “sultano”, ovvero il capo temporale della Sublime Porta (Bâb-i ‘Alî), si fregiava anche del titolo di “califfo”, una parola araba (“khalifah”) che vuol dire “successore”, o “vicario”, naturalmente del Profeta Maometto. Era dal 1774 che il sultano ottomano (turco) era considerato l’erede legittimo dei due grandi califfati arabi di Damasco (“Ommiadi”, 661-750) e Baghdad (“Abbasidi”, 750-1258). Si tenga a mente che il suo potere di sovrano era racchiuso entro i confini dell’impero, ma come “califfo”, cioè come autorità spirituale, governava su tutto l’Islam sunnita, dal Marocco all’Indonesia, sicché egli poteva arrogarsi il titolo di “amir ul-mu’minin” (“guida dei credenti”), di (tanto per capirci) “Papa” dell’Islam. Tutto questo durò - si è detto - fino alla sconfitta e poi alla caduta dell’Impero Ottomano, nel 1918 appunto. Stando così le cose meglio si capisce come il filmato sacrilego a firma americana abbia offerto il pretesto ai salafiti di richiamare alla memoria delle genti la “vergogna” storica che gli occidentali inflissero ai musulmani. Con il risultato che il numero dei simpatizzanti del movimento è salito vertiginosamente.

Tutto questo durò - si è detto - fino alla sconfitta e poi alla caduta dell’Impero Ottomano, nel 1918 appunto. Stando così le cose meglio si capisce come il filmato sacrilego a firma americana abbia offerto il pretesto ai salafiti di richiamare alla memoria delle genti la “vergogna” storica che gli occidentali inflissero ai musulmani. Con il risultato che il numero dei simpatizzanti del movimento è salito vertiginosamente.

Avevamo appena scritto qualche giorno fa (http://www.altrenotizie.org/esteri/5060--egitto-e-iran-un-rapporto-nuovo.html) dell’impegno condiviso e declamato urbi et orbi dall’Iran sciita e dall’Egitto sunnita sul ruolo che essi intendono svolgere in Medio Oriente. La loro era la nuova risposta religiosa all’ambiguo laicismo sventolato dagli americani e dai loro alleati, al rigorismo settario dei sauditi, a Israele che incoraggia il massacro in Siria e pretende una resa dei conti con l’Iran. Malauguratamente la loro iniziativa s’è incenerita davanti all’ambasciata di Bengasi con un danno in più per i Fratelli Musulmani, indicati dai Salafiti come dei “revisionisti islamici” che hanno abbandonato l’integrità dei principi in nome della realpolitik.

Non a caso il movimento che si richiama al Salaf, alla “fede antica”, è quello che registra la crescita più rapida non soltanto in Egitto e in Tunisia bensì in tutto il Medio Oriente. Poiché come spiega Mustafa Salama sul Daily News, l’unico quotidiano egiziano in lingua inglese, “la galassia salafita è composita. Ha accettato anche di misurarsi con i processi elettorali dalle Primavere arabe, dimostrando così di non essere contrari alla democrazie.

Diciamo che la loro preoccupazione prioritaria è di salvare l’Islam delle origini”. Infatti, un pezzo da novanta come Sheikh Salman Al-Ouda, autorevole membro dell'Unione internazionale degli studiosi musulmani, dalla sede nell’Arabia saudita ha spiegato sulla sua pagina di facebook cos’è la democrazia nel “salafita style”: “Essa non può essere il sistema ideale, ma è il meno dannoso, e può essere sviluppato e adattato per rispondere a delle esigenze locali, o a delle circostanze”.

Pertanto il richiamo alla purezza dell’Islam dei primordi da parte di un movimento come quello dei salafiti che conta oltre un secolo di Storia non è argomento di poca suggestione per tutti quei credenti che devono confrontarsi con la corruzione, le storture del consumismo, e l’incubo dei droni.

Dopotutto, la politica di aggressione economica e militare che Obama non ha sconfessato e alla quale l’aspirante presidente Romney promette di ridare un nuovo impulso, nasce dalle deformazioni del capitalismo che è nato in Europa, e vi si è sviluppato nei secoli. Di qui si è esteso al resto del mondo, anzi questa estensione è stata proprio una delle forme di sottomissione del mondo all’Occidente che ha prodotto l’America imperiale. Sicché davanti agli occhi di milioni di musulmani, si dipana un Occidente in larga parte incomprensibile.

Dopotutto, la politica di aggressione economica e militare che Obama non ha sconfessato e alla quale l’aspirante presidente Romney promette di ridare un nuovo impulso, nasce dalle deformazioni del capitalismo che è nato in Europa, e vi si è sviluppato nei secoli. Di qui si è esteso al resto del mondo, anzi questa estensione è stata proprio una delle forme di sottomissione del mondo all’Occidente che ha prodotto l’America imperiale. Sicché davanti agli occhi di milioni di musulmani, si dipana un Occidente in larga parte incomprensibile.

Poiché quelle società non lottano contro un capitalismo, un “modello americano” che ignorano, bensì per la loro conservazione, per tutelare quell’equilibrio tra le diverse forze sociali che l’impegno religioso sovrintende e regola. Pertanto il controllo salafita delle moschee, delle scuole, dei costumi, delle aree di contropotere, è cresciuto in questi giorni in maniera esponenziale. Molto vi coopera pure il confronto tra i due candidati alla presidenza americana i quali facendo leva sul “The Salafi moment” elargiscono nuove, terribili ansie agli americani e al resto dell’umanità.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Massimiliano Ferraro

di Massimiliano Ferraro

Sono tutte lì, negli occhi della signora Rosa, novantacinque anni, le domande rimaste senza risposta sulla fine del piroscafo Hedia e sulla sorte toccata ai suoi marinai. Occhi che si riempiono ancora di lacrime quando nella sua casa di Sciacca, tra i vecchi documenti che raccontano l'enigma della nave scomparsa nel Canale di Sicilia nel marzo del 1962, spuntano fuori le ultime lettere inviatele da suo figlio Filippo. Filippo Graffeo era uno dei venti marinai svaniti nel nulla dopo il presunto naufragio della Hedia. Un affondamento avvenuto senza testimoni, senza che venisse lanciata nessuna richiesta d'aiuto via radio e spiegabile, almeno apparentemente, con le cattive condizioni del mare.

Ma se come sosteneva Tiziano Terzani, il dovere del giornalista è quello di vedere se c'è una verità alternativa dinnanzi a quella ufficiale, nel caso del piroscafo Hedia non si può ignorare l'ipotesi che il bastimento sia stato silurato per sbaglio dalla marina militare francese: una nave scambiata per un'altra, una di quelle che in quei mesi contrabbandavano armi destinate ai miliziani algerini lungo le coste del Nord Africa. Un errore che sarebbe stato svelato solo alcuni mesi dopo dalla foto di alcuni dei marinai italiani imprigionati in Algeria. Riconosciuti «senza possibilità di equivoci» dai familiari, cercati e mai ritrovati. Forse finiti loro malgrado nelle trame di un intrigo internazionale con sullo sfondo la guerra franco-algerina.

Quella della Hedia è dunque una storia che dopo cinquant'anni attende ancora un finale. Una tragedia di cui la politica si è completamente dimenticata, avvenuta diciotto anni prima di Ustica e compiuta forse dalla stessa mano: quella francese. Sospetti apparsi e poi svaniti dalle cronache di un'Italia distratta dal sogno del boom economico, voci contraddittorie sepolte dalla confusione di un paese africano assetato di indipendenza e altrettanti silenzi custoditi probabilmente tuttora in un archivio, da qualche parte, a Parigi.

Un inestricabile giallo - «Sono il nipote dello scomparso Filippo Graffeo di Sciacca», si presenta così Accursio Graffeo, perito industriale elettrotecnico di quarantadue anni, attualmente dipendente presso un'azienda ospedaliera, dopo aver letto un articolo di chi scrive. Un pezzo che aveva riproposto, a cinquant'anni di distanza, il mistero della sparizione nel Mediterraneo del piroscafo Hedia e con esso anche un po' la storia della famiglia Graffeo. «Sapevo della scomparsa di zio Filippo dal racconto vago di mio padre, ma oggi attraverso il suo articolo ho scoperto delle notizie interessanti ad incominciare dal nome della nave».

Nel 1961 Filippo Graffeo aveva 19 anni ed era alla ricerca del suo primo imbarco su una nave mercantile. Siciliano di Sciacca, era arrivato a Venezia nel mese di settembre con il fratello maggiore Luigi, marinaio già con diversi anni di lavoro sulle navi petroliere. Dopo alcuni giorni passati nella Casa del Marinaio in attesa di trovare l’aspirato imbarco, nonostante fosse più inesperto fu proprio Filippo a trovare per primo un lavoro. Fortuna del principiante, direbbe chi sa poco della fortuna e nulla di questa vicenda.

Il giovane Graffeo venne assunto 16 ottobre 1961 dall'armatore Nello Patella, rappresentante italiano della Compagnia Naviera General di Panama, per imbarcarsi come marinaio di coperta sulla nave Generous, una vecchia imbarcazione da carico battente bandiera liberiana. I primi viaggi toccarono i porti di Ravenna, San Antioco, Benisaf (Algeria), Messina, Fiume (Jugoslavia) e Siviglia (Spagna). Poi, nel mese di febbraio del 1962, la Generous effettuò dei lavori di manutenzione al termine dei quali venne ribattezzata con un nuovo nome: Hedia. Il piroscafo Hedia salpò il 6 febbraio 1962 con a bordo venti persone: diciannove italiani e un gallese. Viaggio da Ravenna fino in Spagna e ritorno con scalo intermedio in Marocco.

Il 10 marzo a Casablanca, i marinai italiani caricarono quattromila tonnellate di fosfati e ripartirono facendo rotta verso Venezia, incuranti della burrasca che infuriava in quelle ore nel Canale di Sicilia. Proprio per questo motivo il comandante Federico Agostinelli fece telegrafare all’armatore l’intenzione di non passare per lo Stretto di Messina, ma di seguire invece la rotta che porta a sud della Sicilia. La Hedia costeggiò la costa algerina e poi scomparve in prossimità dell'arcipelago tunisino di La Galite il 14 di marzo. Nessuna richiesta d’aiuto, nessuna traccia di un incidente. Subito si pensò al peggio, ad un naufragio dovuto alle condizioni proibitive del mare. Onde alte cinque metri agitavano ancora il Canale di Sicilia, quando iniziarono le ricerche congiunte delle unità della Marina Italiana con il supporto di una nave militare statunitense. Tentativi imponenti in un tratto di mare tanto piccolo e trafficato, al punto che qualcuno, forse, temette che la Hedia venisse ritrovata per davvero. Così si spiegherebbe lo strano depistaggio che nove giorni dopo la scomparsa del mercantile portò su una falsa pista proprio mentre si stavano svolgendo le perlustrazioni. Il comando del porto di Tunisi informò infatti che il 21 marzo, cioè sette giorni dopo la scomparsa della nave, il piroscafo Hedia «aveva notificato la sua posizione e si trovava in difficoltà a ridosso dell’isola di La Galite». Ma era tutto falso. La stessa radio Tunisi messa alle strette dal consolato italiano smentì ufficialmente il messaggio, rifiutandosi però di fornire delle spiegazioni. Stranezza nella stranezza, anche un dispaccio ufficiale del nostro ministero della Marina Mercantile che dava la nave in salvo nell'Adriatico venne incredibilmente smentito dopo tre giorni. Finalmente il 26 marzo tre pescherecci di Lampedusa comunicarono di essere in possesso di alcuni rottami appartenenti al mercantile disperso: due salvagenti con la scritta “Hedia-Monrovia”, una cintura di salvataggio con la scritta“Milly-Monrovia” (Milly era il nome originario della Hedia prima ancora di Generous n.d.a.), e due tavoloni di boccaporto. Basta. Troppo poco per avere la certezza che il cargo sia colato a picco.

Così si spiegherebbe lo strano depistaggio che nove giorni dopo la scomparsa del mercantile portò su una falsa pista proprio mentre si stavano svolgendo le perlustrazioni. Il comando del porto di Tunisi informò infatti che il 21 marzo, cioè sette giorni dopo la scomparsa della nave, il piroscafo Hedia «aveva notificato la sua posizione e si trovava in difficoltà a ridosso dell’isola di La Galite». Ma era tutto falso. La stessa radio Tunisi messa alle strette dal consolato italiano smentì ufficialmente il messaggio, rifiutandosi però di fornire delle spiegazioni. Stranezza nella stranezza, anche un dispaccio ufficiale del nostro ministero della Marina Mercantile che dava la nave in salvo nell'Adriatico venne incredibilmente smentito dopo tre giorni. Finalmente il 26 marzo tre pescherecci di Lampedusa comunicarono di essere in possesso di alcuni rottami appartenenti al mercantile disperso: due salvagenti con la scritta “Hedia-Monrovia”, una cintura di salvataggio con la scritta“Milly-Monrovia” (Milly era il nome originario della Hedia prima ancora di Generous n.d.a.), e due tavoloni di boccaporto. Basta. Troppo poco per avere la certezza che il cargo sia colato a picco.

Cosa accadde alla Hedia? Non è facile far sparire una nave e la leggenda del vascello fantasma non è adatta per raccontare i dettagli di un naufragio avvenuto in pieno XX secolo. Cinquant'anni dopo a casa Graffeo le opinioni sono discordanti. «Mio padre Luigi è convinto che la nave sia affondata per via del mare forza 8», riassume Accursio Graffeo, «secondo lui la nave era piccola e non dovevano navigare con il vento in poppa, ma io la penso diversamente». In seguito alla scoperta della storia di suo zio Filippo, Accursio è ora intenzionato a far luce sulla sparizione dell'equipaggio della Hedia. Il fatto che siano stati ritrovati pochissimi pezzi del piroscafo non lo convince: «Quello che hanno ritrovato i pescherecci di Lampedusa è davvero poco, il salvagente con su scritto il nome della nave, mi sembra qualcosa già visto in qualche film». Poi aggiunge: «È capitato anche a me di ritrovare dopo una mareggiata dei salvagenti o delle pedane di legno, ma non mi pare che appartenessero a navi affondate».

Ma nell'intricatissimo mistero della Hedia c'è anche dell'altro a destare dei dubbi. In primo luogo la già citata ostilità delle autorità tunisine si manifestò nuovamente nel momento in cui uno dei parenti dei marinai dispersi cominciò a battere palmo a palmo l’arcipelago de La Galite in cerca di informazioni sulla nave. Fu in questa occasione che il comandante della base strategica di Biserta suggerì all'uomo di stendere una relazione da inviare a Parigi. Ma per quale motivo il governo francese avrebbe dovuto essere al corrente della fine della nave liberiana? E soprattutto, perché nei giorni che seguirono bastò un solo articolo sulla Hedia pubblicato dal quotidiano La Presse per far andare su tutte le furie il ministero della guerra francese?

Sembrò evidente che le autorità tunisine e francesi fossero inspiegabilmente molto suscettibili riguardo alla scomparsa della Hedia. In questo contesto è da far risalire l’origine delle voci che vollero la nave vittima di un siluramento. Forse a causa della tempesta il capitano Agostinelli e i suoi uomini si trovarono fuori rotta, nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Forse, il mercantile liberiano venne scambiato per uno dei bastimenti carichi di armi che rifornivano da sette anni e mezzo gli indipendentisti algerini del Front de Libération Nationale (FLN). Quel che è certo è che proprio in quei giorni di marzo del 1962 la cruenta guerra franco-algerina viveva ore cruciali. Mentre il 14 marzo la Hedia si trasformava in una nave fantasma, Algeri e Parigi erano pronte al tanto atteso cessate il fuoco decretato tra tensioni e reciproche diffidenze il giorno 19. Una sospirata tregua dopo i massacri, il terrorismo e il napalm, alla quale non avrebbe certo giovato la notizia di una nave affondata per sbaglio dal grilletto ancora caldo dei francesi.

Naufragata, silurata o catturata? –Trascorsero sei mesi senza che in Italia giungessero notizie della Hedia e del suo equipaggio: Federico Agostinelli di Fano (comandante), Colombo Furlani di Fano (primo ufficiale), Elio Dell’Andrea di Venezia (secondo ufficiale), Otello Leonardi di Fano (capo macchina), Michele Marangia di Molfetta (secondo ufficiale macchina), Claudio Cesca di Trieste (marconista), Giorgio Bandera di Mestre (capo fuochista), Giuseppe Orofino di Catania (fuochista), Ferdinando Balboni di Venezia (cuoco), Filippo Graffeo di Sciacca (marinaio di coperta), Nicola Caputi di Molfetta (marinaio), Corrado Caputi di Molfetta (ingrassatore), Cosimo Gadaletta di Molfetta (marinaio), Damiano Bufi di Molfetta (marinaio), Giuseppe Uva di Molfetta (giovinotto), Giovanni Pagan di Chioggia (marinaio), Dino Bullo di Chioggia (marinaio), Giovanni Salvagno di Chioggia (marinaio), Edoardo Nordio di Chioggia (marinaio), Anton Narusberg di Cardiff (macchinista). L'attesa diventò angosciante. Nonostante ciò i Graffeo e gli altri parenti dei marinai continuarono a nutrire la speranza di poter riabbracciare i loro cari. Una fiducia che sembrò essere stata premiata quando il padre di uno degli scomparsi, Romeo Cesca, riuscì a sapere in via confidenziale da un ufficiale di marina che i venti uomini erano salvi e tenuti in una località segreta. Ma dove? Il militare si rifiutò di aggiungere altri dettagli sul luogo, trincerandosi dietro la ragion di stato e a «gravi motivi di sicurezza». Finalmente in settembre alcuni marinai italiani vennero riconosciuti in un gruppo di prigionieri ritratti in una telefoto scattata nel cortile del consolato francese di Algeri e pubblicata per caso sul Gazzettino di Venezia. Così la signora Maria Balboni riconobbe tra quegli uomini proprio suo marito Ferdinando, cuoco della Hedia e lo stesso accadde per i parenti del secondo ufficiale Elio Dell’Andrea, del fuochista Giuseppe Orofino e del marconista Claudio Cesca. Anche a Sciacca esultarono firmando il riconoscimento di Filippo Graffeo davanti a un notaio fuor di ogni dubbio. «Ma oggi siamo divisi», ammette Accursio, «non tutti in famiglia dicono che l'uomo nella foto gli somiglia, anche se noi nipoti siamo convinti che quello della foto può essere zio Filippo». Se così fosse, non è chiaro quali avventure condussero i marinai italiani nelle carceri algerine. È possibile che i pochi sopravvissuti al naufragio o al siluramento siano in qualche modo riusciti ad arrivare a riva finendo poi nelle mani dei miliziani indipendentisti e infine tornati o ritornati nelle mani dei francesi. Rimane comunque da chiarire perché nessuno di loro riuscì mai a mettersi in contatto con l’Italia dopo la liberazione anche se esiste una spiegazione plausibile.

Finalmente in settembre alcuni marinai italiani vennero riconosciuti in un gruppo di prigionieri ritratti in una telefoto scattata nel cortile del consolato francese di Algeri e pubblicata per caso sul Gazzettino di Venezia. Così la signora Maria Balboni riconobbe tra quegli uomini proprio suo marito Ferdinando, cuoco della Hedia e lo stesso accadde per i parenti del secondo ufficiale Elio Dell’Andrea, del fuochista Giuseppe Orofino e del marconista Claudio Cesca. Anche a Sciacca esultarono firmando il riconoscimento di Filippo Graffeo davanti a un notaio fuor di ogni dubbio. «Ma oggi siamo divisi», ammette Accursio, «non tutti in famiglia dicono che l'uomo nella foto gli somiglia, anche se noi nipoti siamo convinti che quello della foto può essere zio Filippo». Se così fosse, non è chiaro quali avventure condussero i marinai italiani nelle carceri algerine. È possibile che i pochi sopravvissuti al naufragio o al siluramento siano in qualche modo riusciti ad arrivare a riva finendo poi nelle mani dei miliziani indipendentisti e infine tornati o ritornati nelle mani dei francesi. Rimane comunque da chiarire perché nessuno di loro riuscì mai a mettersi in contatto con l’Italia dopo la liberazione anche se esiste una spiegazione plausibile.

Da Parigi, l’agenzia proprietaria della telefoto fece sapere che lo scatto risaliva al 2 di settembre, proprio il giorno in cui il consolato francese venne attaccato e dato alle fiamme dai clan delle fazioni belligeranti algerine. Dei prigionieri presenti in quel momento nell’edificio non si seppe più nulla. Che ne fu dunque di quei superstiti allo sbando nella capitale messa a ferro e fuoco nelle tragiche giornate di guerra civile? Furono giustiziati o caddero incidentalmente, mentre le colonne di camion e cannoni del futuro presidente Ben Bella accerchiavano Algeri?

Vitaliano Pesante, giovane giornalista veneziano, cercò di svelare l'arcano e partì per l’Algeria, ormai pacificata, determinato a venire a capo di una verità nascosta da un clima ostile. Arrivato sul posto venne costantemente pedinato e perquisito, ma nonostante ciò riuscì a rintracciare un certo Jean Solert, che figurava come primo uomo a sinistra nella fotografia degli ex prigionieri. Costui negò fermamente che nel consolato ci fossero degli italiani e come prova di quanto affermato gli rivelò la vera identità del presunto marinaio Graffeo, tale Pierre Cocco, barista di Algeri. Peccato che non lo si poté mai contattare direttamente, perché fuggito a Marsiglia senza lasciare un indirizzo. Rintracciati da Pesante, alcuni conoscenti di Cocco lo riconobbero comunque senza esitazioni nella telefoto comparsa sul Gazzettino, la medesima che «senza possibilità di equivoci» suscitò tante speranze in quel di Sciacca. In Italia l’esito di queste indagini sul campo venne accolto con rabbiosa incredulità dai parenti dei marinai: «Pensate davvero che non riusciamo a riconoscere i nostri cari dopo solo nove mesi?». Non si seppe più che cosa pensare. «Sono cadaveri che le correnti trascinano sui fondali marini?», domandò Nicola Adelfi dalle colonne de La Stampa, «oppure fantasmi suscitati dall'amore dei congiunti! O uomini vivi, creature di carne e ossa, che circostanze a noi ignote rendono muti?».

Di lì a poco la Liberia chiese ai Lloyd’s la cancellazione della Hedia dal registro navale, la Cassa marittima versò quattrocentomila lire di assegno funerario per ogni marinaio e il Regno Unito fece sapere di considerare presumibilmente morto l’unico straniero a bordo, Anton Narusberg di Cardiff. Inoltre, secondo la risposta scritta data in Parlamento il 14 aprile 1965 dal ministro della Marina Mercantile, Spagnolli, il 17 agosto 1964 l'assicurazione Vittoria di Milano pagò alla società armatrice «l'intera somma assicurata ammontante a 110 milioni di lire, aggiungendo che, malgrado le laboriose indagini svolte, non era stata in grado di stabilire la sorte toccata alla nave, all'equipaggio e al carico». Telenovela finita? Nemmeno per sogno. «È questa una storia maledetta», scrisse ancora La Stampa, «un'altalena continua tra le speranze che rasentano la certezza e i dubbi più laceranti».

Estate 2012 – Da Sciacca, dove è tornato dal Nord per trascorrere le sue vacanze, Accursio Graffeo si dà un gran da fare. Dieci lustri trascorsi senza alcuna novità sulla sorte dell'equipaggio della Hedia non lo scoraggiano. Raduna i parenti, fa domande a genitori, zii, conoscenti e va a trovare sua nonna Rosa (madre dello scomparso Filippo Graffeo) nella speranza di conoscere altri dettagli su questa vecchia storia di famiglia. Ed ecco che il suo impegno fa riemergere un particolare fino ad ora inedito: uno dei fratelli dello scomparso, Michele, riuscì a rintracciare in un paese vicino a Marsiglia Pierre Cocco in persona, ovvero il presunto sosia di Filippo Graffeo. Sosia? «Trovare Pierre Cocco fu un'impresa ma alla fine si scoprì che era un uomo di quarant'anni e che non poteva essere certo scambiato per un ragazzo di venti». L'ennesimo depistaggio? «Un altro particolare da non trascurare», continua Accursio, «è che questo signor Cocco si mostrò molto nervoso, voleva scappare, come se fosse a conoscenza di qualcosa...». Sapeva forse di non essere la persona ritratta nella telefoto? Secondo la famiglia Graffeo nelle cineteche di Parigi dovrebbe esserci il filmato originale della liberazione dei prigionieri di Algeri, una prova importante che potrebbe essere richiesta dalle nostre autorità.

Ora il nipote di Filippo Graffeo sta pensando alla possibilità di fondare un'associazione per riaccendere i riflettori sul giallo della Hedia. Sarà dura: «Dopo tutto questo tempo, in tanti ci avranno messo una pietra sopra e magari i più anziani, che vorrebbero sapere, non hanno dimestichezza con internet». Proprio come la signora Rosa, che dopo cinquant'anni aspetta ancora di sapere cos'è successo a suo figlio, in quel lontano preludio tormentato di primavera.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Sara Michelucci

di Sara Michelucci

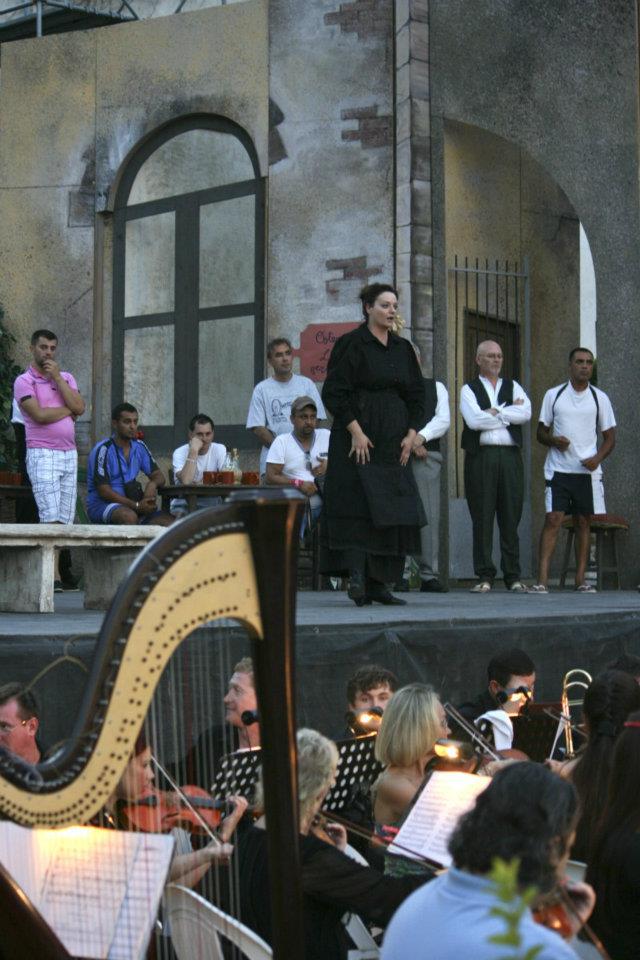

L’opera si trasferisce all’aperto con la rappresentazione di Cavalleria rusticana di Mascagni. La rappresentazione è stata organizzata lo scorso 3 agosto da OTV Terni - Associazione Orchestra del Teatro Verdi all’Anfiteatro romano della città umbra. “La ferma volontà da parte della direzione artistica di offrire al più vasto pubblico la possibilità di assistere a più numerose rappresentazioni, che si stanno già organizzando per l’anno venturo, nasce proprio da questo: l’apprezzamento che per primo il pubblico ha manifestato per questo evento”, fanno sapere gli organizzatori.

Di grande coinvolgimento la prova canora degli interpreti, che hanno fatto vivere momenti di grande tensione emotiva, regalando al termine dell’opera un lungo bis che ha visto eseguite alcune tra le più celebri pagine del melodramma italiano, con l’Inno di Mameli che ha chiuso la serata.

Dopo 12 anni di assenza, la più celebre fra le opere di Pietro Mascagni, è tornata a Terni con un cast qualificato di cui fanno parte Angela Bonfitto (Lola), tra l’altro interprete di ‘Così Fan Tutte’ nello storico allestimento di Giorgio Strehaler diretto da A. Bosman. Il tenore Antonio De Palma - Premio Mascagni 2009 ed il baritono Carmine Monaco, a Terni, provenienti da prestigiose apparizioni nei maggiori cartelloni in corso.

Tutti gli interpreti sono stati guidati dalla vibrante bacchetta di Leonardo Quadrini che a capo di prestigiose compagini come l’Orchestra sinfonica di Praga, gli Archi de La Scala, l’Orchestra di Seoul vanta una lunga ed intensa carriera internazionale oltre che una nutrita produzione discografica.

Cavalleria rusticana è un'opera in un unico atto, andata in scena per la prima volta il 17 maggio 1890 al Teatro Costanzi di Roma, su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, tratto dalla novella omonima di Giovanni Verga. Viene spesso rappresentata a teatro, o incisa su disco, insieme a un'altra opera breve, Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Iniziatore di questo singolare abbinamento fu lo stesso Pietro Mascagni, che nel 1926, al Teatro alla Scala di Milano, diresse, nella stessa soirée, entrambe le opere.

Cavalleria rusticana è un'opera in un unico atto, andata in scena per la prima volta il 17 maggio 1890 al Teatro Costanzi di Roma, su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, tratto dalla novella omonima di Giovanni Verga. Viene spesso rappresentata a teatro, o incisa su disco, insieme a un'altra opera breve, Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Iniziatore di questo singolare abbinamento fu lo stesso Pietro Mascagni, che nel 1926, al Teatro alla Scala di Milano, diresse, nella stessa soirée, entrambe le opere.

La storia è di quelle dense di passione e furore, un racconto di amore, gelosia e coltelli che si si svolge in un paese siciliano (ispirato a Vizzini) durante il giorno di Pasqua. Ancora a sipario calato, si sente Turiddu, il tenore, cantare una serenata a Lola, sua promessa sposa che durante il servizio militare di Turiddu ha però sposato Alfio.

La scena si riempie di paesani e paesane in festa, giunge anche Santa, detta Santuzza, attuale fidanzata di Turiddu, che non si sente di entrare in chiesa perché pensa di aver commesso un grave peccato. Parla allora con mamma Lucia, madre di Turiddu, chiedendole notizie del figlio.

Lucia dice a Santuzza che Turiddu è andato a Francofonte a comprare il vino, ma Santa sostiene di aver visto Turiddu che si aggirava sotto la casa di Lola. Lucia chiede allora a Santa di entrare in casa, infatti ha paura che qualcuno la possa ascoltare, ma quest'ultima si rifiuta perché si sente disonorata. La notizia arriva anche ad Alfio, che ignaro di tutto va a trovare Lucia.

A questo punto Santuzza svela a Lucia la relazione tra Turiddu e Lola. Egli ormai l'ha disonorata per ripicca contro Lola, alla quale prima di andare soldato aveva giurato fedeltà eterna, e che ora continua a frequentare sebbene sia sposata. Giunge dunque Turiddu che discute animatamente con Santa; interviene anche Lola che sta per recarsi in chiesa, e le due donne si scambiano battute ironiche.

A questo punto Santuzza svela a Lucia la relazione tra Turiddu e Lola. Egli ormai l'ha disonorata per ripicca contro Lola, alla quale prima di andare soldato aveva giurato fedeltà eterna, e che ora continua a frequentare sebbene sia sposata. Giunge dunque Turiddu che discute animatamente con Santa; interviene anche Lola che sta per recarsi in chiesa, e le due donne si scambiano battute ironiche.

Turiddu segue Lola, che è sola perché il marito lavora. Santuzza augura a Turiddu la ‘malapasqua’ e, vedendo arrivare Alfio, gli confida la tresca amorosa della moglie. Dopo la messa, Turiddu offre vino a tutti i paesani per stare più tempo con Lola. Alfio entra in scena e Turiddu gli offre il vino, ma rifiuta. Turiddu getta il vino e morde l'orecchio ad Alfio sfidandolo a duello. Turiddu corre a salutare la madre e, ubriaco, le dice addio e le affida Santuzza. Subito dopo si sente un vociare di donne e popolani. Un urlo sovrasta gli altri: "Hanno ammazzato compare Turiddu!".

Il successo di Cavalleria Rusticana fu grande già dalla prima volta in cui venne rappresentato al Teatro Costanzi di Roma, il 17 maggio 1890, e tale è rimasto fino a oggi. Basti pensare che ai tempi della morte di Mascagni, avvenuta nel 1945, l'opera era già stata rappresentata più di quattordicimila volte solo in Italia.