- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Sara Michelucci

di Sara Michelucci

Nel 2013 cade il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi (1813-2013). Tante le iniziative a livello nazionale che fanno rivivere in teatro le opere del grande maestro. Rigoletto, Il Trovatore e La Traviata sono i tre titoli previsti all’anfiteatro romano di Terni. La prima opera, andata in scena lo scorso 27 luglio, ha offerto al pubblico il melodramma in tre atti per la regia di Massimo Patroni Griffi, direttore Marco Gatti. Tra gli interpreti, Antonio De Palma nel ruolo del Duca di Mantova, Mauro Augustini nel ruolo di Rigoletto e Fernanda Costa nel ruolo di Gilda.

Rigoletto è una delle opere più conosciute e apprezzate di Verdi, centrato sulla drammatica e originale figura di un buffone di corte. Sulla scena si alternano i temi della passione, del tradimento, dell’amore tra padre e figlia e della vendetta. Rigoletto crea una perfetta simmetria di ricchezza melodica e potenza drammatica, senza dimenticare i temi sociali e la subalterna condizione della donna.

Una rappresentazione della realtà nella quale il pubblico ottocentesco poteva rispecchiarsi. Intense le interpretazioni dei cantanti, che offrono pathos e grande talento a un’opera già di per sé impeccabile. Il Tema della maledizione, dal punto di vista musicale, si ripete in maniera costante, con la nota Do in ritmo puntato. La scena è ambientata a Mantova e dintorni nel XVI secolo. I personaggi principali sono il duca, il buffone, Gilda (la figlia del buffone), Sparafucile e la sorella Maddalena. L’opera è composta in tre atti, dove i lirici interpretano la maledizione del Rigoletto, il buffone di corte. La prima del Rigoletto ebbe luogo l'11 marzo 1851 al Teatro La Fenice di Venezia. A portare in scena le opere, grandi interpreti del canto e registi affermati, insieme al Coro lirico di Brasov e Craiova, Romania, e all’Orchestra sinfonica ‘Tchaikovsky’ della Repubblica di Udmurtia, Russia.

I personaggi principali sono il duca, il buffone, Gilda (la figlia del buffone), Sparafucile e la sorella Maddalena. L’opera è composta in tre atti, dove i lirici interpretano la maledizione del Rigoletto, il buffone di corte. La prima del Rigoletto ebbe luogo l'11 marzo 1851 al Teatro La Fenice di Venezia. A portare in scena le opere, grandi interpreti del canto e registi affermati, insieme al Coro lirico di Brasov e Craiova, Romania, e all’Orchestra sinfonica ‘Tchaikovsky’ della Repubblica di Udmurtia, Russia.

Il 30 luglio alle ore 21 andrà in scena ‘Il trovatore’, dramma lirico in quattro atti per la regia di Mariano Rigillo, direttore Leonardo Quadrini. Tra gli interpreti, Mauro Augustini, nei panni del Conte di Luna, Francesca Rinaldi, nei panni di Leonora e Ambra Vespasiani, nel ruolo di Azucena.

Infine, sabato 3 agosto alle ore 21 andrà in scena La traviata, melodramma in tre atti per la regia di Enrico Stinchelli, direttore Massimo Gualtieri. Tra gli interpreti, Maria Dragoni nel ruolo di Violetta Valéry, Ambra Vespasiani nel ruolo di Flora Bervoix, Francesco Malapena nel ruolo di Alfredo Germont ed Ettore Nova nel ruolo di Giorgio Germont.

La stagione lirica 2013 è stata organizzata dall’associazione Otv Terni, Orchestra del Teatro Giuseppe Verdi, a Terni, ad opera di Marco Gatti e Massimo Gualtieri, e realizzata anche grazie al contributo della Regione Umbria, dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Terni e della Fondazione Carit.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Vincenzo Maddaloni

di Vincenzo Maddaloni

MOSCA. Su quella stessa piazza di Mosca dove oggi sorge la cattedrale di Santa Caterina, duecento anni fa giunse Golovatij, il capo, l'ataman dei cosacchi Zaporoghi, col suo mantello vermiglio sulla cerkeska nera, la lunga barba e in testa il colbacco di astrakan da combattimento. Prese il sale e il pane che una fanciulla bionda gli porgeva come segno di benvenuto sulla nuova terra e sguainò la spada davanti ai suoi soldati.

Lui che aveva combattuto mille battaglie e aveva pianto la morte di Pugacev il ribelle, il condottiero che per i cosacchi era stato lo "zar della speranza"; il temerario che aveva osato sfidare Caterina la Grande mettendo le Russie a fuoco e fiamme finché non era stato catturato e condotto davanti a San Basilio a Mosca sul Lobnoie Mesto, il cippo di marmo dove venivano eseguite le condanne. La sua testa cadde per prima con un colpo di mannaia, poi il suo corpo smembrato in quattro parti fu trascinato dai cavalli intorno alla piazza perché chi non avesse visto potesse capire quale sorte spettava a chi osava ribellarsi all'Imperatrice.

Ma oramai erano passati dall'esecuzione vent'anni e l'armata cosacca, che si era coperta di nuova gloria sul Mar Nero, nella guerra contro i turchi della Sacra Porta, aveva ricevuto le terre del Kùban, nel Nord del Caucaso, e il metropolita aveva alzato la mano per benedire l'ataman Golovatij, i suoi Zaporoghi ed Ekaterinodar, il "Dono di Caterina", cioè la terra sulla quale sarebbe sorta la città fortezza con 43 villaggi che quei figli di nomadi della steppa si apprestavano a costruire, 1792 anni dopo la nascita della Santa Rus'. E che nel 1920 sarebbe sta ribattezzata col nome di Krasnodar dato che, in russo la parola krasnij può intendersi con i tre diversi significati di rosso, di bello e di splendido dei quali ciascuno potevano andar bene nel Paese della rivoluzione rossa.

Ma dovettero trascorrere settant'anni e passa prima che potessero ricomparire (giugno 1992) nella piazza di Krasnodar i cosacchi. Per primo vi giunse Aleksandr Gavrilovich Martynov, quarantenne piccolo e tarchiato, direttore dell'autorimessa n. 14 di Mosca, assieme ai capi dei cosacchi del Don e del Kùban, della Siberia e dell'Ussuri, del Dnepr e degli Urali. Si erano ritrovati per celebrare la rifondazione degli Zaporoghi del Kùban, dopo che il primo presidente del periodo post sovietico Boris Eltsin con un decreto li aveva riabilitati considerandoli "vittime della repressione sovietica".

E così rifondandosi in gran pompa, con una certa alterigia e un ostentato vigore, da allora i cosacchi sono tornati ad essere la reincarnazione della fede-nazione, della russificazione storica e patriottica dei particolarismi etnici che agitano l'immenso Paese dentro i suoi confini. Il loro compito è diffondere tra le genti russe quel coraggio necessario per rinsaldare la rete degli interessi comuni capace di frenare le spinte centrifughe. Così li vuole Putin, perciò li incoraggia e li sostiene. Essi gli servono. Fino a ieri li aveva usati solo nella guerra vera, durante l' invasione del territorio georgiano nel 2009, inviando battaglioni cosacchi in Ossetia e Abkhazia del Sud. Adesso li utilizza per incutere timore agli integralisti islamici di Cecenia, Daghestan e Kabardino Balkaria e anche ai giovani piccolo borghesi delle grandi città che da qualche tempo hanno preso l' abitudine di inscenare grandi manifestazioni di piazza contro il potere.

Così li vuole Putin, perciò li incoraggia e li sostiene. Essi gli servono. Fino a ieri li aveva usati solo nella guerra vera, durante l' invasione del territorio georgiano nel 2009, inviando battaglioni cosacchi in Ossetia e Abkhazia del Sud. Adesso li utilizza per incutere timore agli integralisti islamici di Cecenia, Daghestan e Kabardino Balkaria e anche ai giovani piccolo borghesi delle grandi città che da qualche tempo hanno preso l' abitudine di inscenare grandi manifestazioni di piazza contro il potere.

Infatti, a Mosca capita spesso di vederli aggirarsi pure nelle ore notturne, come ronde di quartiere in uniforme storica, pronti a dare una lezione a qualche ubriaco un po' troppo sguaiato o a segnalare rabbiosamente alla polizia eventuali «comportamenti immorali» sui marciapiedi di periferia. Marziali e spavaldi. Forgiati nelle loro nuove accademie, centri di addestramento, scuole religioso-militari protette, benedette, e gestite dal Patriarca ortodosso in persona, il quale non vuole perderne la tutela dal momento che persino Tolstoj ebbe ad affermare che «furono i cosacchi a creare la Russia».

In fondo, questo inizio di Ventunesimo secolo è agitato dalla stessa ansia del Diciottesimo, che portò Caterina a rimettere ordine nell'impero con molte ingiustizie e contraddizioni, poiché anche allora, come ricorda l'acuto cronista dell'epoca Vinskij, «il problema sta soprattutto nella mancanza di personale competente». A Vladimir Putin gli uomini con i pantaloni blu dalle bande rosse che un tempo indicavano l'esenzione dalle tasse, gli vanno benissimo, sebbene i cosacchi non siano proprio una garanzia di fedeltà assoluta allo Stato, come constatarono nei secoli molti zar preoccupati dalla turbolenta e intermittente obbedienza dei loro migliori cavalieri.

Ma a Putin, ansioso di "bonificare" le difficili aree del Caucaso islamico e separatista, e impegnato a tenere sotto controllo le piazze, essi gli diventano indispensabili. Sono per lui un efficiente spauracchio da ostentare anche durante le recenti manifestazioni che hanno agitato le piazze di 28 città della Russia in seguito alla condanna del giovane blogger Navalnyj e al tentativo di Putin di chiudere per sempre la bocca al dissenso.

Dopotutto da secoli, come si legge sui libri di storia, ogni qualvolta è arrivato in Russia il vento del cambiamento, i cosacchi, in sintonia con la loro natura ribelle, non sono mai stati dalla parte del nuovo, e meno ancora del dissenso. Hanno sempre difeso e con tenacia la conservazione, anche se da sempre nell'organizzazione dei clan applicano una sorta di socialismo con la proprietà collettiva nelle stanitze, cioè i villaggi; e una democrazia rappresentativa con l'elezione dell'ataman, il loro capo, a suffragio universale. Non vanno oltre. Infatti la storia li dipinge come il braccio armato dello zar. Sono loro che sopprimono le rivolte, e sono ancora loro che combattono i bolscevichi, e l'ultima cavalleria, le ultime cariche dei "bianchi" sono proprio quelle dei cosacchi.

Infatti la storia li dipinge come il braccio armato dello zar. Sono loro che sopprimono le rivolte, e sono ancora loro che combattono i bolscevichi, e l'ultima cavalleria, le ultime cariche dei "bianchi" sono proprio quelle dei cosacchi.

E quando nel 1944 l'ataman del Don, l'ex generale zarista Piotr Nikolaevic' Krassnov, dal suo esilio in Francia lancia l'appello, riecco alcuni reggimenti con le famiglie e i carriaggi, le armi e i cavalli, schierarsi in Bielorussia a fianco dei tedeschi per combattere una guerra che li porterà dopo la ritirata dalla Russia di Stalin, nel Kosakenland Nord Italien, come la Carnia era stata ribattezzata dalle autorità hitleriane.

Le quali avevano imposto ai «residenti degli agglomerati italiani - considerati politicamente ostili - di lasciare le case delle quali fruiranno i cosacchi, in particolare quelli del Don». Vi soggiorneranno dieci mesi. Poi, molti moriranno durante la ritirata, in una disperata fuga attraverso il fiume Drava, incalzati dalle truppe scozzesi che consegneranno poi i superstiti ai sovietici che li interneranno.

Dopo sessantanove anni i russi, che li guardano ogni qualvolta sfilano splendenti di alamari e di medaglie sull'uniforme da parata, non si pongono affatto problemi di ricorsi storici. Il pubblico russo sembra gradire, quasi gustare questo "risveglio di guerrieri" che non poteva essere più inaspettato, più repentino e più totale.

Sono tutti giovani che non chiedono scusa alla Storia, non sono guerrafondai, né "signori della guerra" come i loro antenati, sanno di rappresentare la tradizione russa che è sopravvissuta a tutti i regimi del loro tormentato Paese. «Noi vogliamo la rinascita dello spirito della Santa Rus', siamo schierati a fianco dell'Ortodossia. Non crediamo alle promesse dei governanti, ma a quelle del Sacro Sinodo. Nei nostri villaggi abbiamo aperto le scuole di catechesi: i nostri figli devono sapere dov'è la verità», come mi diceva con un lampo negli occhi Nikolai Liasenko, agronomo del villaggio Zelenciukskaia di Krasnodar e ora ufficiale in servizio permanente dei cosacchi a Mosca. La divisa - confida - gli assicura nella Mosca dei pochissimi ricchi e dei tantissimi poveri, una vita dignitosa all'ombra della bandiera verde, rossa e azzurra, dove il verde sta a indicare i cosacchi delle Repubbliche asiatiche, l'azzurro quelli dell'Ucraina e il rosso al centro quelli della Russia.

Ogni domenica i pope benedicono la coda dei “guerrieri” che entrano e baciano tre volte l'immagine di Gesù nella cattedrale di Santa Caterina a Mosca, poi chinano la fronte sul vetro della teca segnandosi tre volte. Benedicono la bandiera che s'ammaina sotto le volte dipinte in onore e in ricordo del dono dell'imperatrice e indicano il vessillo alla folla, quasi a voler significare con quell' aspersione benedetta che attorno ad essa è raccolta una forza capace di infondere nuove energie morali in un Paese ormai simile alla Spagna di Filippo IV e all'Inghilterra di fine Ottocento, imperi insieme formidabili, ma fradici all'interno. Eppure come non provare timore e inquietudine per questo sistema di fede testimoniato dalla tradizione più che dal desiderio di rinnovamento, conservato nei segni antichi di una fedeltà religiosa che, nonostante tutto, continua a tramandarsi da più di quattro secoli, cioè da quando gli Zaporoghi ne fecero l'insegna nella guerra contro i cattolici-polacchi.

Eppure come non provare timore e inquietudine per questo sistema di fede testimoniato dalla tradizione più che dal desiderio di rinnovamento, conservato nei segni antichi di una fedeltà religiosa che, nonostante tutto, continua a tramandarsi da più di quattro secoli, cioè da quando gli Zaporoghi ne fecero l'insegna nella guerra contro i cattolici-polacchi.

«La difficoltà maggiore sta nel fatto che in settant'anni il potere comunista ha cercato con tutti i mezzi di cancellarci e nel contempo di screditarci agli occhi del popolo», ha scritto Nikolai Ozerov, docente di Storia, e capitano dei cosacchi del Don. «Non a caso dal 1992 ci siamo imposti il motto "Rinascita", poiché siamo come un albero che è stato sradicato. Se non avessimo avuto la religione non avremmo avuto di che nutrire le nostre radici. L'Ortodossia rimane il nostro sostegno, senza di essa non saremmo rinati».

Mi ricordo quella domenica di giugno del 1992 a Krasnodar, dove si celebrava la prima festa della riabilitazione cosacca. Erano in tantissimi che si avviavano verso la Casa della Cultura, dove avrebbero tenuto la loro prima assemblea pubblica.

Quei "guerrieri" che avevano dimenticato come si andava a cavallo, che avevano preso a prestito pugnali e spade dai teatri, poiché «se la polizia avesse trovato nelle nostre case una divisa o peggio ancora una lama, sarebbe stata per noi la prigione», si muovevano sicuri e padroni tra le automobili e gli autobus e puntavano al caffè della cooperativa nella ricerca vana di una bottiglia di vodka.

La gente che faceva ala al corteo li guardava mentre mangiavano le salsicce, che secondo loro erano le migliori del mondo: li osservava e forse ravvisava, nelle cartucciere cucite sul petto della cerkeska, gli involucri d'alluminio dei sigari “Avana" che un tempo si riuscivano a comperare nelle tabaccherie sovietiche al prezzo di 85 copeki e che in quel 1992, in piena perestrojka, non si trovano più. Oppure riconosceva la pelle nera degli stivali da donna ritagliata per fare il nabor, cioè la cintura con dieci borchie trovate negli scarti della fabbrica; o magari rivedeva sulle spalline i nastri di lamé che servivano per abbellire gli abiti da sposa e che si trovavano nei magazzini a 60 copeki al metro e che in quel giugno al mercato nero non valevano meno di sei rubli.

A quel tempo non c'erano ancora negozi per questo look della nostalgia e bisognava arrangiarsi da soli, cominciando a raccattare quanto serviva per rifare l'uniforme, per essere pronti quando si annunciava il raduno. E questo far da sé dei cosacchi faceva parte della loro singolare capacità di star fuori e dentro la società sovietica, uscendone - dopo che gli fu loro permesso - quando volevano: bastava mettersi in testa il papacha e allacciarsi la sciabola. Cosa che accade anche ora nella Russia di Putin.

Mi ricordo Pantelei Ivanovich (non chiedetemi dopo vent'anni il cognome nda) che scuoteva la testa e diceva che i cosacchi della nuova generazione che non sapevano andare a cavallo non gli infondevano fiducia. Lui abitava nella stanitza Pash- kovskaia che il pittore Ilia Rèpin scelse come fondale per la sua famosa tela “I cosacchi scrissero una lettera al sultano ottomano”. Abitava in una casina di legno con la moglie Aleksandra Semionovna, il nipote Igor, due cavalli bai e molti topi che gli avevano rosicchiato il vecchio album con le fotografie. Ma i ricordi di Pantelei Ivanovich rimanevano vivissimi e così singolari che facevano tornare in mente quelli dei cosacchi del romanzo di Babel, perciò li conservai nel taccuino degli appunti. Raccontò: «Quando partii per il fronte mio padre mi disse di ritornare col petto coperto di medaglie, altrimenti era meglio che mi facessi tagliare la testa dietro un cespuglio. Combattei nel "Reggimento Sterminio", il cui compito era di fiaccare i tedeschi in ritirata. Ci lanciavamo alla carica dopo l'intervento dell'aviazione, nel fragore di sessantamila zoccoli e nel luccichio di quindicimila spade. Allora che ero ben saldo nelle gambe e avevo molta forza nelle braccia con un colpo solo di sciabola riuscivo a fare di un cristiano due metà. Avevo una cavalla, Ciaika, cioè gabbiano, l'avevo chiamata così tant'era agile, benché fosse nera come la notte sulla steppa cosacca».

Ma i ricordi di Pantelei Ivanovich rimanevano vivissimi e così singolari che facevano tornare in mente quelli dei cosacchi del romanzo di Babel, perciò li conservai nel taccuino degli appunti. Raccontò: «Quando partii per il fronte mio padre mi disse di ritornare col petto coperto di medaglie, altrimenti era meglio che mi facessi tagliare la testa dietro un cespuglio. Combattei nel "Reggimento Sterminio", il cui compito era di fiaccare i tedeschi in ritirata. Ci lanciavamo alla carica dopo l'intervento dell'aviazione, nel fragore di sessantamila zoccoli e nel luccichio di quindicimila spade. Allora che ero ben saldo nelle gambe e avevo molta forza nelle braccia con un colpo solo di sciabola riuscivo a fare di un cristiano due metà. Avevo una cavalla, Ciaika, cioè gabbiano, l'avevo chiamata così tant'era agile, benché fosse nera come la notte sulla steppa cosacca».

Non so se Pantelei sia ancora vivo, se lo fosse avrebbe quasi novant'anni. Quello che so, avendolo letto sulla rete, è che Aleksandr Gavrilovich Martynov (classe 1942) è ancora l'ataman di Krasnodar. «Noi contiamo molto sullo sviluppo delle cooperative cosacche, cercheremo di fare in modo di portare un nuovo benessere, sviluppando i commerci, poiché il dinamismo e lo spirito d'avventura sono le nostre doti naturali», così diceva Martynov.

Se egli ha conservato il “posto” significa che qualcosa è riuscito in questi vent'anni a realizzare per la sua comunità. Impresa ardua in una Russia collassata dal disagio sociale, con un processo di accumulazione selvaggia da parte di una ristretta minoranza che è riuscita ad approfittare della disgregazione dell' Unione sovietica per arricchirsi a dismisura. Si aggiunga poi la frustrazione dell’esercito che si considera imbattuto sul campo di battaglia, le diaspore, i tumulti, le repressioni poliziesche, le manifestazioni di piazza contro il potere. E’ in questo scenario che i cosacchi - con la devozione totale alla Madonna del Don loro protettrice e con una lista di nemici che mette i brividi: musulmani, ebrei, atei e sobillatori dell' ordine costituito - si sono riappropriati degli antichi fasti. Tra i pochi eletti a godere sulle macerie del postcomunismo.

www.vincenzomaddaloni.it

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Luca Mazzucato

di Luca Mazzucato

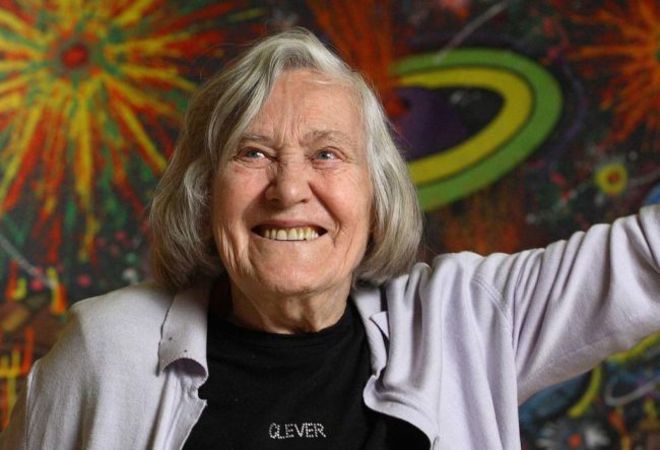

Ci lascia a novantun anni Margherita Hack, matriarca dell'astronomia italiana, punto di riferimento della sinistra italiana e delle battaglie per i diritti civili, senz'altro la più amata tra i cittadini triestini. Con la sua forza instancabile, la schiena dritta e l'inconfondibile accento fiorentino, le sue crociate per la laicità dello Stato e l'accesso ai saperi hanno acceso l'entusiasmo di generazioni dopo generazioni di scienziati, attivisti e compagni in tutto il Paese.

Dopo essere andata in pensione dalla cattedra di Astronomia dell'Università di Trieste, a metà degli anni Novanta, invece di ritirarsi a vita privata, decise di dedicarsi anima e corpo all'attività politica e alla divulgazione scientifica, per lei due facce della stessa medaglia.

Per un caso del destino, fummo vicini di casa per alcuni anni a metà del decennio scorso, durante gli anni in cui conseguivo un dottorato in Fisica a Trieste. Tutte le mattine, mentre io accendevo la vespa per andare a Miramare, puntuale come un orologio, l'ottuagenaria Margherita Hack inforcava la bicicletta e affrontava le colline di Trieste, decana del club di ciclismo triestino. E affrontava la vita come se ogni momento fosse una volata. Fino agli ultimi giorni, “Rallentare il ritmo?” confessava in un'intervista, “Sì che ci avevo pensato. Ma quando sono andata in pensione, la mia attività è diventata frenetica.”

Nel dicembre del 2012, in un'intervista a Il Piccolo, il quotidiano di Trieste, l'astronoma aveva lasciato nero su bianco una sorta di testamento biologico: “La morte non mi fa paura, la perdita dell'autosufficienza sì.” All'indomani della diagnosi di un grave problema cardiaco, decise di non farsi operare: “L'idea mi è venuta di notte, semplicemente. Mi sono resa conto che in ospedale mi mancavano la mia attività, mio marito, i miei animali, privacy compresa. Una vita a metà. Qui a casa vivo. Magari al rallentatore, ma faccio le cose normali. E allora, ho pensato: un’operazione a rischio, un’altra degenza e poi una lunga convalescenza? No: come va, va... Meglio campare poco ma bene che male per anni.”

Fino alla fine, Margherita Hack ha continuato a battersi instancabilmente per l'accesso pubblico ai saperi, per l'educazione scientifica della cittadinanza come pilastro della convivenza civile. Nella sua ultima intervista, rilasciata l'Aprile scorso, si batteva per la riapertura dell'Osservatorio solare “Urania Carsica” di Basovizza, la cui costruzione fu una delle sue prime opere da direttrice dell'Osservatorio di Trieste nel 1964, che, come prima direttrice donna in Italia, elevò a rinomanza internazionale. Dalle colline sopra Trieste, per quasi cinquant'anni la specola ha sorvegliato l'attività radio della nostra stella e attirato migliaia di curiosi, studenti, astronomi dilettanti con la sua vigorosa missione divulgativa, ma fu chiuso tre anni fa per mancanza di fondi. Dopo aver assunto la carica di direttrice, Margherita Hack trasformò l'Istituto di Astronomia in un Dipartimento di Astronomia. Grazie a lei, la scuola triestina è diventata un polo d'avanguardia internazionale nella ricerca in Astrofisica e Cosmologia. Il ruolo centrale che l'Italia oggi detiene nelle missioni satellitari dell'ESA e della NASA è senz'altro figlio della sua visione, che la comunità astrofisica ha voluto riconoscere battezzando l'asteroide 8558Hack in suo nome.

Dalle colline sopra Trieste, per quasi cinquant'anni la specola ha sorvegliato l'attività radio della nostra stella e attirato migliaia di curiosi, studenti, astronomi dilettanti con la sua vigorosa missione divulgativa, ma fu chiuso tre anni fa per mancanza di fondi. Dopo aver assunto la carica di direttrice, Margherita Hack trasformò l'Istituto di Astronomia in un Dipartimento di Astronomia. Grazie a lei, la scuola triestina è diventata un polo d'avanguardia internazionale nella ricerca in Astrofisica e Cosmologia. Il ruolo centrale che l'Italia oggi detiene nelle missioni satellitari dell'ESA e della NASA è senz'altro figlio della sua visione, che la comunità astrofisica ha voluto riconoscere battezzando l'asteroide 8558Hack in suo nome.

Ma il suo impegno pubblico non era certo confinato alla scienza e alla responsabilità civile dello scienziato. Margherita Hack rivendicò sempre con coraggio la sua fede comunista, atea e anticapitalista. Le sue lotte per i diritti civili, a favore dell'eutanasia, contro la legge 130 sulla procreazione assistita, la superstizione religiosa e l'ingerenza del Vaticano nella politica italiana si intensificarono ancor di più dopo il suo pensionamento.

Dopo aver compiuto ottant'anni si candidò con i Comunisti Italiani, con la Federazione della Sinistra e altre liste di sinistra. Fu eletta tre volte alle elezioni politiche e regionali, ma rinunciò sempre al suo seggio, per tornare a dedicarsi a tempo pieno all'astronomia e alle sue battaglie politiche sul campo, le due passioni di una vita. “La vita è nostra e dobbiamo essere liberi di scegliere, nel momento in cui diventa un peso insopportabile, se vogliamo davvero continuarla. Essere laici significa lasciare a ciascuno le proprie credenze e rispettarle senza voler imporre le proprie.”

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Sara Michelucci

di Sara Michelucci

La vita è un punto di vista e, di conseguenza, la realtà delle cose dipende dallo sguardo di chi la osserva, anche se si decide di scrutarla analiticamente, appuntando su un diario tutti gli avvenimenti che accadono. E da questo concetto che parte Reality, spettacolo teatrale ideato da Daria Deflorian e Antonio Tagliarini a partire dal reportage del giornalista polacco, Mariusz Szczygiel.

Reality ha chiuso, venerdì scorso, il ciclo di kermesse di teatro contemporaneo al Secci di Terni, all’interno della Stagione di Prosa 2012/2013. I due attori (Deflorian e Tagliarini) mettono in scena la storia di Janina Turek, donna polacca che per oltre cinquant’anni ha annotato minuziosamente i dati della sua vita. Dal bere un caffè nero, alle domeniche passate a casa a guardare la televisione, dalla rottura del telecomando alla descrizione dei pasti.

È un elenco di cose, numeri e azioni che la donna ha voluto mettere nero su bianco per catalogare la realtà, la sua esistenza, quasi a volersi spiare. Ogni cosa, però, appartiene sempre ad un punto di vista che rende la realtà qualcosa di soggettivo. Il reality che va in scena al Secci è lontano da quei programmi televisivi a cui, ormai, siamo fin troppo assuefatti.

È uno spettacolo, quello di Janina, senza pubblico, solitario, dove la quotidianità della propria esistenza la fa da padrona, dove qualsiasi cosa può essere speciale o banale allo stesso tempo. Una casalinga di Cracovia che dai 20 agli 80 anni ha deciso di mettere la sua vita in un diario, ma senza scrivere le emozioni, ma solo elencando i fatti, applicandosi così a registrare la realtà senza interruzioni.

Una casalinga di Cracovia che dai 20 agli 80 anni ha deciso di mettere la sua vita in un diario, ma senza scrivere le emozioni, ma solo elencando i fatti, applicandosi così a registrare la realtà senza interruzioni.

Una vita dove le domeniche sembrano tutte uguali, dove si sogna anche un noioso pranzo di famiglia, pur di non restare soli. E dove c’è sempre quel nodo alla gola che certe mattine non le permette nemmeno di mandare giù un caffè.

Mariusz Szczygiel scrive nel reportage: «Nella routine quotidiana succede sempre qualcosa. Sbrighiamo un’infinità di piccole incombenze senza aspettarci che lascino traccia nella nostra memoria, e ancor meno in quella degli altri. Le nostre azioni non vengono infatti svolte per restare nel ricordo, ma per necessità.

Col tempo ogni fatica intrapresa in questo nostro quotidiano affaccendarsi viene consegnata all’oblio. Janina Turek aveva scelto come oggetto delle sue osservazioni proprio ciò che è quotidiano, e che pertanto passa inosservato».

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Vincenzo Maddaloni

di Vincenzo Maddaloni

NAPOLI. L’ultima disgrazia in ordine di tempo caduta su Napoli è l'incendio alla Città della Scienza, il museo interattivo che si trova nel quartiere di Bagnoli. Un “gioiello culturale” ridotto a uno “scheletro sul mare” - ha scritto Roberto Saviano - del quale dopo che è stata accertata l’origine dolosa del rogo non se ne parla più se non su Il Mattino, il quotidiano della città. Eppure l’ufficialità come sempre l’augurio l’ha formulato. “Napoli ce la farà”, aveva concluso il ministro della Giustizia, Paola Severino dopo aver detto che “questa cenere deve rappresentare un faro su quello che è accaduto e su quello che non deve più accadere”.

Napoli è da anni, se non da decenni, che si sente ripetere queste promesse e ora più di ieri le raccoglie con i toni smorzati e le luci fioche, quasi smarrita dall’incapacità di riuscire a mobilitare le risorse, le idee, le energie, la cultura necessarie per affrontare il degrado ambientale, le incurie, o peggio ancora, a stoppare l’elenco dei morti ammazzati. L’incendio di Bagnoli diventa “poca cosa” a confronto, perché non c’è più quartiere o rione in cui poter essere sicuri di non finire nella traiettoria di una pallottola, o peggio ancora sotto la lama del coltello di turno.

Ed è vero: “Ultimamente i morti in agguati camorristici, o le semplici vittime dell’aggressività e dei raptus di follia sono aumentati in maniera esponenziale”, confidava una lettrice sul sito di Repubblica. Sicché a Napoli più che altrove la verifica delle capacità delle istituzioni ha un valore simbolico, di annuncio all’intero Paese. Poiché è qui, nella disastrata capitale del Sud, che si gioca la sfida più dura per il ripristino della legalità, della sicurezza, della convivenza civile. Il suo fallimento coinvolgerebbe tutti. Riusciranno Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio col Movimento 5 Stelle, a voltar pagina? Non credo proprio. Ci vuol poco a capire che qui la sfida è epocale, il fardello pesante perché a Napoli si rispecchia intera l’Italia malata.

Non a caso per ritrovare l’Europa dopo una grande assenza Henry Miller rivisitò, dopo Parigi, non Milano e tanto meno Roma, bensì Napoli. Pensava che Parigi e Napoli da sole ne riassumessero l’essenziale. L’autore dei Tropici vedeva in esse pagine vive, complementari e contrastanti di quell’universo che va dall’Atlantico agli Urali. A Napoli scoprì immagini latino-slave e tracce d’Oriente extraeuropee, per dire del modo di vivere diverso da ogni abitudine di un capoluogo che più di qualsiasi altro in Italia ha diritto al nome di metropoli, nel senso di capitale universale e unica che moltiplica nelle sue prospettive l’antico, il mitico, l’esotico come una macchina teatrale.

Siamo di fronte a uno scenario nel quale Dostoevskij - perseguitato dai debiti di gioco e dalle infedeltà di Paolina Suslova - trovò conforto, poiché la dolcezza della terra e il colore delle acque del golfo nelle giornate seminuvolose e ventose gli ricordavano San Pietroburgo. Dopotutto, si può rifare a San Pietroburgo, l’ex Leningrado, la passeggiata di Raskolnikov che si recava a uccidere l’usuraia verso Piazza del Fieno, avendo la sensazione che da lì parte una lunga strada che attraversando le Russie raggiunge l’Italia e si arresta a Napoli.

Infatti, in questo poema del nichilismo Dostoevskij descrive una società in rovina, dove i legami si sciolgono, si spappolano, si disintegrano, e ognuno diventa soltanto “un’anima”, cioè un fantasma che “si agita, si sdoppia, si batte con se stesso, ferisce, e invita a farsi ferire”. Ma che c’entra tutto questo con Napoli?

C’entra perché è una città frammentaria dove ciascuno vive del suo. La borghesia dentro le sue nostalgie, i suoi privilegi. Gli intellettuali nello sforzo di salvare il loro decoro, la loro intelligenza. Il popolo che ha smesso di sperare da quando è venuto meno il voto di scambio. La divisione è economica; è urbanistica; è antropologica; è politica; è culturale.

C’entra perché è una città frammentaria dove ciascuno vive del suo. La borghesia dentro le sue nostalgie, i suoi privilegi. Gli intellettuali nello sforzo di salvare il loro decoro, la loro intelligenza. Il popolo che ha smesso di sperare da quando è venuto meno il voto di scambio. La divisione è economica; è urbanistica; è antropologica; è politica; è culturale.

Ci sono tre realtà che non hanno voglia di stare insieme e di esigere qualcosa di comune perché ciascuno vuole vivere dentro la propria rassegnazione, il proprio arrangiamento. Cosicché il “nuovo” a Napoli riprende quasi sempre i suoni antichi, in sintonia con un’abitudine italiana, soltanto che qui i toni sono più forti spesso assordanti.

Per decenni Napoli è stata governata da una borghesia lazzarona che ha gestito tutte le immense risorse che lo Stato erogava, le ha intercettate e ne ha fatto un uso distorto come è emerso dalle indagini dei magistrati. Adesso i politici possono pure cambiare, ma le famiglie che si sono arricchite - per esempio i costruttori - con i miliardi del terremoto, sono rimaste a piede libero; hanno i soldi e sono tornate di nuovo governare.

Il gioco è perverso. Succede a Napoli e meno a Milano perché vi si è conservata una mentalità e una struttura feudale difesa strenuamente da uomini potentissimi. Sicché rimane valido l’avvertimento di Romano Prodi quando sosteneva che «la criminalità deriva dall’inquinamento della vita economica, del mondo degli affari, dalla violazione continua della legge».

Non per nulla Benedetto Croce nella sua Storia del Regno di Napoli, sostiene che la borghesia nel Meridione ha sempre dimostrato uno scarsissimo senso morale. Anzi, «non ha nessun senso morale», scriveva Croce ritenendola la responsabile di «sei secoli di anarchia e di miseria».

Naturalmente, anche adesso è ben difficile prevedere un mutamento dì tendenza perché le mobilitazioni dei sindacati, gli appelli del governo, non sono recepiti come un’idea-forza a cui riferire propositi e comportamenti; perché gli intellettuali con i loro silenzi hanno pur sempre aiutato la borghesia a saccheggiare le casse dello Stato; perché la borghesia “non si è mai mossa di un filo di capello”, nemmeno quando alcuni intellettuali coraggiosi, rompendo il silenzio ne hanno denunciato i soprusi e le malversazioni.

Sono attitudini che a Napoli hanno origini lontane. Avveniva anche ai tempi di Silvio Spaventa (anno 1876) che così spiegava: «Quando in un paese trovansi riuniti in mano di pochi cittadini mezzi così ragguardevoli di forza e di potenza, senza alcun controllo da parte dello Stato, i timori che questo nuovo feudalesimo fa nascere sono più che giustificati», perché, «è probabile che possedendo essi monopoli giganteschi, influenze formidabili, audacia senza limiti, vogliano, calpestando le leggi, giovarsi del loro potere per i loro interessi personali».

E dunque la disfatta pubblica, il disastro sociale, lo stravolgimento della città non sono stati ancora sufficienti a spingere i napoletani - meglio sarebbe dire la borghesia, gli intellettuali - a cambiar registro.

E dunque la disfatta pubblica, il disastro sociale, lo stravolgimento della città non sono stati ancora sufficienti a spingere i napoletani - meglio sarebbe dire la borghesia, gli intellettuali - a cambiar registro.

Sicché ogni cosa che vediamo di Napoli, e in genere del Sud è come una pelle ferita e mai rigenerata. Ecco perché qui, più che altrove, molto è passato per la sconfitta per la delusione e per la resa. E ora si esteso al resto dell’Italia.

Lo stesso criterio dell’assistenzialismo parla da sé: non si cura una società elargendo sussidi quasi sempre interessati, cioè strumentali e ricattatori.

Così molto è fallito. Raccontare e penetrare nei fallimenti di Napoli è impresa senza fondo. Le grandi reti infrastrutturali, il disinquinamento del golfo, lo sviluppo dell’area metropolitana, il centro Direzionale, ogni pretesto è stato inventato per succhiare il denaro allo Stato. Naturalmente, ora l’intellighentja partenopea s’interroga e si strugge.

I pomeriggi meridionali sono lunghi, vuoti d’impegni, e la presenza del testimone esterno venuto a constatare la misura dell’abbandono produce un effetto eccitante, dà la stura alle diagnosi, alle prognosi ai lamenti. Ne è un esempio recente la Città della Scienza che prima di essere distrutta dal fuoco di «nemici ne ha avuti, fin dal primo giorno di apertura. Nemici politici, nemici imprenditoriali, nemici pronti a mettere il bastone tra le ruote alla giovane struttura ancora in sviluppo», come ha scritto Alessandro Iacuelli . http://www.altrenotizie.org/cultura/5366-citta-della-scienza-via-coroglio-104.html Grillo con tutti i grillini e il suo guru può continuare a promettere, a rassicurare, ma poi “che farà”? La gente esterna qualche giudizio equilibrato, qualche catastrofismo, molto pessimismo, molta malinconia, molti scenari cupi, alimentati da quel senso di rabbia che tutti sembrano portarsi addosso e che sarebbe piaciuto a Miller, figlio di Brooklyn e amante, come s’è detto all’inizio, delle sensazioni forti e contrastanti.

Grillo con tutti i grillini e il suo guru può continuare a promettere, a rassicurare, ma poi “che farà”? La gente esterna qualche giudizio equilibrato, qualche catastrofismo, molto pessimismo, molta malinconia, molti scenari cupi, alimentati da quel senso di rabbia che tutti sembrano portarsi addosso e che sarebbe piaciuto a Miller, figlio di Brooklyn e amante, come s’è detto all’inizio, delle sensazioni forti e contrastanti.

Infatti, se da una parte Napoli alloggia i più prestigiosi istituti di cultura e di ricerca d’Italia, dall’altra parte c’è Il 10 per cento dei 15.383 studenti napoletani che abbandona definitivamente gli studi. E altrettanto alto è il tasso di bocciati che riguarda almeno uno studente su cinque, ovvero il 22,6 per cento del totale.

I “desaparecidos” della scuola pubblica napoletana sono ragazzini delle medie, e soprattutto dei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado, che nel bel mezzo dell’anno scolastico decidono che la loro carriera scolastica può considerarsi conclusa. Picchi di abbandono scolastico si registrano soprattutto nei quartieri della periferia est e nord: Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio, Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno, Piscinola, Marianella, Chiaiano e Scampia, sicché si capisce perché molti di questi ragazzi diventano facile manovalanza del crimine, qui portato a forma d’impresa.

Dunque neppure Dostoevskij si sarebbe stupito della Napoli di oggi; ancora una volta gli avrebbe ricordato la sua Pietroburgo: il palcoscenico dì tutti i demoni, di tutti i derelitti, di tutti i Raskolnikov che avevano costituito il suo mondo. L’accostamento può sembrare forzato, impietoso. Ma basta ascoltare le voci degli uomini che vivono da vent’anni dentro la città, e la conoscono nelle rughe, nei cunicoli, nei labirinti, le voci dei volontari delle Ong che operano nella città. Spiegano che nel carcere di Poggioreale la maggior parte dei reclusi ha un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, una media che s’è notevolmente abbassata negli ultimi anni a testimonianza del degrado civile della metropoli. Aggiungono anche particolari strazianti: ogni sera i dormitori pubblici accolgono decine e decine di giovani che spesso hanno un diploma, persino una laurea. «Giovani che», spiegano i volontari delle Ong, «non vogliono far ritorno a casa, nel proprio quartiere perché si vergognano di non avere un posto di lavoro». Ma non pensateli come una turba di sfaccendati, di malavitosi. C’è una generosità, uno spirito di abnegazione in questi giovani che non mancano di stupire. I centri di volontariato sono di una vivacità straordinaria.

Aggiungono anche particolari strazianti: ogni sera i dormitori pubblici accolgono decine e decine di giovani che spesso hanno un diploma, persino una laurea. «Giovani che», spiegano i volontari delle Ong, «non vogliono far ritorno a casa, nel proprio quartiere perché si vergognano di non avere un posto di lavoro». Ma non pensateli come una turba di sfaccendati, di malavitosi. C’è una generosità, uno spirito di abnegazione in questi giovani che non mancano di stupire. I centri di volontariato sono di una vivacità straordinaria.

Soltanto dove mancano le istituzioni c’è tutto che si sfalda, poiché si corrompe la moralità collettiva, si pregiudica la fiducia nello Stato. La criminalità si alimenta di questo degrado.

Conclusioni di questo tipo, sullo sfondo di cinque decenni di malgoverno partenopeo, suscitano nella gente, anche la più umile, un’ira furibonda che subito però si placa e si traduce in un atteggiamento di indifferenza e di rifiuto per qualsiasi cosa che sa di politica, M5S incluso.

Ed è questo che sgomenta, perché la disaffezione per tutto ciò che sa di politica ha in questa città le sue radici che con gli anni si sono estese al resto d’Italia. Sono, come detto, radici profonde. Grillo, che è sopraffatto dalle proprie idee, dall'urlo della polemica, non rappresenta una soluzione ai mali. E’ come nelle cartoline il pennacchio di fumo sulla punta del Vesuvio che rammentando un pericolo (no al governo dei partiti) fa soltanto folclore. La crisi è molto di più.

Beninteso, governare il Paese da sempre è stato un problema. Adesso più che mai perché il mondo nel frattempo è cambiato, e attestarsi sullo status quo delle cronache logore delle schermaglie politiche romane, del sottobosco partitico, del gergo interno dei palazzi, è una follia che servirebbe soltanto a moltiplicare i consensi al M5S di Grillo.

Quasi una iattura, perché non è in queste condizioni di fretta, di ansia, di assedio, che si affronta il fardello di problemi che affliggono gli italiani. Come ad esempio il futuro dei giovani, che rischiano di non avere la pensione al termine di una vita di lavoro (o meglio “di lavori” anche molto diversi) in prevalenza “flessibile” e precaria. Napoli non fa caso a sé, è l’Italia che è così.

www.vincenzomaddaloni.it