Politica

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

Non ci sono nemmeno le casse da morto sufficienti per i corpi innocenti che il mare vomita sull’isola. Lampedusa, un incanto naturale, si è trasformata in un cimitero a cielo aperto. L’ipocrisia delle forze politiche, il cinismo burocrate dei militari e lo sdegno dei media hanno disegnato un immenso mantello destinato a riparare le spalle al nostro paese, che come ultima infamia ha dovuto sopportare anche le oscenità di Matteo Salvini.

L'esponente leghista ha definito “clandestini” bambini di un anno, indicandoli così come autori di un reato. Ebbene sì, l’Italia annovera tra i suoi esponenti politici anche uno come Matteo Salvini, un bauscia ignorante assurto a dirigente della lega Nord per meriti xenofobi sul campo.

D’altra parte, diventare leader di un partito razzista che ritiene di dover sparare addosso ai pescherecci che trasportano uomini, donne e bambini, che - come le inchieste hanno evidenziato - ruba su tutto e a tutti, compra lauree finte per i propri rampolli, idolatra l’acqua del Po e manda in giro i suoi militanti con elmi da imbecilli, racconta di converso abbastanza bene le qualità intellettive che deve avere chi lo dirige. Il leghismo italiano è la versione padana del Ku-Klux Klan, è il sonno della ragione, è la riprova di come, diversamente che con la scarlattina, la cultura non si attacca.

L’Italia porta la responsabilità di questi morti. Li porta per aver promulgato leggi come la Bossi-Fini, che prive di qualunque concetto di filosofia del diritto, incuranti di quanto l’ordinamento internazionale dispone a salvaguardia dei diritti umani - tra questi quello della mobilità - assimilano vittime e carnefici in un solo reato. Non è un caso che solo in Italia vi sia il reato di immigrazione clandestina: il resto dell’Europa non ha avuto vent’anni al governo una destra rozza e xenofoba, che considera lecita la corruzione e il privilegio per poi scoprire il law and order nei confronti della devianza sociale e di tutto ciò che non riesce a comprendere.

Pretendere un contratto di lavoro per chi ancora non ha mai messo piede in Italia e, nello stesso tempo, il permesso di soggiorno per stipulare quello stesso contratto, è un modo ipocrita di impedire che venga e, nel contempo, un modo per alimentare le irregolarità e la corruzione nella trafila che intraprende chi è determinato a lasciare il proprio paese. Ha ragione la presidente Boldrini: ritenere che chi fugge alla morte o alla fame si fermi in presenza di un'ipotesi di reato, è pura fantascienza. Impedire con la forza di sbarcare sulle nostre coste o rifiutare il soccorso in mare è un approccio vergognoso ed ignorante al tema della migrazione dei popoli. Ancora più assurdo quando non considera le ricadute sul piano delle migrazioni del rovesciamento parziale delle realtà geopolitiche, sociali ed economiche del sud del mondo, e non tiene conto della crisi degli assetti statuali dei paesi del Nord Africa, che hanno prodotto un ulteriore riduzione del controllo alle frontiere.

Impedire con la forza di sbarcare sulle nostre coste o rifiutare il soccorso in mare è un approccio vergognoso ed ignorante al tema della migrazione dei popoli. Ancora più assurdo quando non considera le ricadute sul piano delle migrazioni del rovesciamento parziale delle realtà geopolitiche, sociali ed economiche del sud del mondo, e non tiene conto della crisi degli assetti statuali dei paesi del Nord Africa, che hanno prodotto un ulteriore riduzione del controllo alle frontiere.

Stabilire che nel toccare il suolo italiano o si è cadaveri oppure si è indagati, significa voler confondere le responsabilità diversissime tra loro dei mercanti di uomini e di coloro che fuggono dall’inferno delle guerre, della fame e della paura.

Dice di combatterli, ma oggettivamente agisce condominio con gli scafisti, perché essi prosperano proprio in presenza di una legge che vieta l'approdo. In presenza di una regolamentazione solidale ed equilibrata, nessuno ricorrerebbe ai loro sporchi e costosissimi servizi, regalando denaro e la stessa vita per ottenere quello che potrebbe chiedere legittimamente. Solo quando un diritto si proibisce per legge hanno spazio quelli che ti offrono di aggirare quella legge.

Adesso il governo Letta dice che con l’aiuto dell’Europa cambieremo la Bossi-Fini. Ma di quale aiuto c’è bisogno, visto che riceviamo meno della metà delle richieste di visto rispetto ad altri paesi europei? Nel 2012 il 70% delle richieste di asilo sono state inoltrate a Germania (70.000), Francia (60.000), Svezia (44.000) Belgio e Gran Bretagna (36.000 cadauna). L'Italia arriva molto dopo. L’Europa critica duramente le nostre politiche carcerarie, le lentezze della nostra giustizia e l’assurdità di certe leggi come, appunto, la Bossi-Fini. Ma ascoltiamo l’Europa solo quando si discute delle politiche economiche, mai dei diritti.

Non c’è bisogno di Bruxelles per cancellare la legge indecente sull’immigrazione, non c’è bisogno di Strasburgo per mandare in soffitta norme che insultano la logica e l’intelligenza. Nessuno propone di trasformare l’Italia in terra d’asilo per tutto il bacino del Mediterraneo e il Corno D’Africa; non sarebbe giusto e nemmeno possibile. Ma una legge che volesse combattere il fenomeno di massa dell’immigrazione clandestina può trovare applicazione solo se questa riesce a governare un fenomeno, non se pensa di reprimerlo.

In questo senso certo che c’è bisogno di politiche europee. Certo che non può ricadere tutto sulle fragili spalle dell’Italia, ma non ci si può nemmeno nascondere dietro una presunta assenza dell’Europa quando il problema è comunque nostro e andrebbe affrontato con lungimiranza politica e attenzione sociale.

In questo senso certo che c’è bisogno di politiche europee. Certo che non può ricadere tutto sulle fragili spalle dell’Italia, ma non ci si può nemmeno nascondere dietro una presunta assenza dell’Europa quando il problema è comunque nostro e andrebbe affrontato con lungimiranza politica e attenzione sociale.

Tutte qualità che mancano alla classe politica italiana e che certo non possiede il governo, ostaggio ancor più di prima della destra che si smarca dal cavaliere quando teme di perdere la poltrona, non certo quando c’è da confermare l’humus razzista che la caratterizza.

Per cancellare la Bossi-Fini servirebbe un Parlamento conscio dell'urgenza e un PD che utilizzasse la maggioranza di cui dispone e la smettesse di correre dietro alla destra nel cercare i voti assecondando il ventre molle reazionario del Paese.

Eppure ragionare non dovrebbe essere difficile. Nessun paese sviluppato del mondo è mai riuscito ad impedire i fenomeni di migrazione dal sud verso il nord. Perché sono le politiche economiche internazionali che impediscono al Sud di diventare un Nord, che garantiscono al Nord di continuare ad esserlo e di avere un suo Sud pieno di risorse da saccheggiare e mano d’opera a prezzi stracciati a disposizione.

Pensare di fermare il movimento di milioni e milioni di persone, che hanno come noi il diritto di ambire ad una vita migliore, significa voler svuotare il mare con un secchiello. Il che, oltre che impossibile, diventa tremendamente penoso, dal momento che quel mare non riporta indietro i suoi naufraghi, ma sferza le nostre coste con le sue onde con le quali ci restituisce i cadaveri delle vittime e la vergogna di diventare, oggettivamente, carnefici.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

E’ lutto nazionale in Italia, un lunghissimo minuto di silenzio nel giorno di un santo, Francesco D’Assisi, simbolo assoluto della rivoluzione del bene e del cristianesimo. Mentre il Papa si appresta a celebrarlo, sommozzatori e soccorsi della nostra Guardia Costiera sono all’opera per strappare al mare i cadaveri arsi da una coperta bruciata che doveva servire ad illuminare 500 eritrei e somali nel cuore della notte. Il molo Favaloro è una grande camera mortuaria sotto al cielo, moltissimi i cadaveri di donne e bambini. E la celebre spiaggia dei Conigli è coperta da una processione di lenzuoli bianchi. Come le tombe a terra dove finiscono i naufraghi.

Alle cinque del mattino quando già 460 persone erano state soccorse, è arrivato l’orrore di un altro barcone: profughi aggrappati alle onde per non annegare e tanti altri rimasti incastrati nel relitto sul fondale. Individuato lo scafista e accusato di omicidio plurimo, i sopravvissuti accusano tre pescherecci di averli ignorati nei momenti in cui era in corso la tragedia.

La denuncia di questo orrore e forse anche la responsabilità collettiva che ci sospinge a sentirla come una ferita di tutti ha visto parole durissime da parte di Giorgio Napolitano, di Papa Francesco e del Ministro Alfano che si è recato a Lampedusa, denunciando l’assenza e l’abbandono dell’Europa sulle politiche per l’immigrazione che contestando la Bossi-Fini come inefficace non ha mai messo in campo alcuna azione a sostegno di un Paese ponte quale è l’Italia.

L’ecatombe non ha evitato che la Lega, in testa Umberto Bossi, si affannasse a individuare i colpevoli morali dell’immigrazione clandestina: il Ministro Kyenge e la Presidente della Camera Boldrini. Meschinerie gravissime di una sottopolitica che persino di fronte ad un massacro di così grandi proporzioni non riesce a trattenere la pancia e gli istinti più bassi. Quel pezzo vergognoso di Parlamento che vuole su tutto e ad ogni costo respingere il messaggio dell’accoglienza, nell’illusione peraltro che questa sia la ricetta per evitare la storia di Lampedusa, i centri che scoppiano di immigrati divenuti prigionieri, soprattutto lo scarso peso che il nostro Paese riesce ad avere sui tavoli delle politiche internazionali mostrando quando non è mediocre, la voce grossa di qualche xenofobo in camicia verde.

Miserie mentali di chi non coglie che non è sulla terra di approdo che si gioca la partita politica e morale di questa pagina di storia e che non sarà una leggina di circostanza o le pallottole della polizia a fermare gli immigrati, i rifugiati, i profughi di ogni terra. Perché non basta nemmeno l’incubo di un mare affrontato su una zattera senza acqua e senza più nulla. Questo è l’epilogo a puntate di un mito di opulenza crollato da tempo ormai, fuori dai nostri confini e anche dentro il cortile di casa nostra. Una disfatta che per ora pagano ancora una volta i più poveri e più disperati denunciando però con un martirio tutto contemporaneo che le mancanze, le colpe e le inadempienze della nostra parte non saranno gratis per nessuno. E che la politica è la parte più piccola di un tribunale che assegnerà più che colpe sovvertimenti di civiltà.

Questo è l’epilogo a puntate di un mito di opulenza crollato da tempo ormai, fuori dai nostri confini e anche dentro il cortile di casa nostra. Una disfatta che per ora pagano ancora una volta i più poveri e più disperati denunciando però con un martirio tutto contemporaneo che le mancanze, le colpe e le inadempienze della nostra parte non saranno gratis per nessuno. E che la politica è la parte più piccola di un tribunale che assegnerà più che colpe sovvertimenti di civiltà.

Per questo le lacrime che più toccano sono quelle dei nostri soccorritori: tramortiti, disorientati. Le lacrime di quella - romantica per alcuni, rivoluzionaria per altri - responsabilità di sentire come proprio il dramma di qualsiasi uomo in qualsiasi luogo. Specie per quanti non sappiamo nemmeno più salvare, ma rinchiudere nei centri d’espulsione.

Alfano accusa la UE di mancanza di aiuti: dimentica però, Alfano, che l’Europa non può risolvere gli errori e gli orrori che producono le leggi inutili, prima ancora che xenofobe, promulgate dai suoi amici di partito. E dimentica anche che altri paesi – Germania, Spagna, Belgio persino – ricevono un numero di richieste d’immigrazione molto più elevate di quelle che arrivano all’Italia, senza per questo chiedere aiuto all’intera Europa. Altrove si sono costruite politiche per l’immigrazione, da noi solo urla e business.

L’Italia dei berlusconiani-leghisti ha preferito chiamarli colpevoli di clandestinità pur di non porsi le domande fondamentali, pur di non fare della politica qualcosa di più nobile che la scienza dell’ultimo affare o degli accordi di carta con la Libia ai tempi gloriosi del rais. L’emergenza è umanitaria e il prezzo che ora pagano queste vittime è già scritto sulla nostra terra, sotto le mille croci senza nome in cui è sepolto il Sud del Mondo. E’ questo l’Inferno della nostra nuova Commedia.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Antonio Rei

di Antonio Rei

Da dentro a fuori, da fuori a dentro. Tutto in meno di 24 ore. E’ una piroetta degna del miglior Nureyev quella in cui si esibito ieri Silvio Berlusconi, ma a quanto pare non basta a tenere insieme i cocci del Pdl. Intervenendo al Senato, il Cavaliere ha stupito tutti con la marcia indietro della marcia indietro: “Abbiamo deciso, non senza travaglio interno - ha annunciato l’ex Premier - di esprimere un voto di fiducia a questo Governo”.

Non ci sarà quindi bisogno del Letta bis: il Letta primus è stato promosso a Palazzo Madama con 235 voti favorevoli, 70 contrari e nessun astenuto (scontato il sì della Camera, dove grazie al Porcellum il Pd ha la maggioranza assoluta). Questa però non è una sorpresa. Che l’Esecutivo avrebbe trovato i numeri per sopravvivere era chiaro ormai da giorni, come prova l’andamento positivo dei mercati (compreso lo spread) nel corso delle ultime sedute.

Il dato politico più significativo è proprio la capriola di Berlusconi, che solo sabato scorso aveva cercato d’imporre le dimissioni ai ministri pidiellini e ancora martedì si scagliava contro la prosecuzione delle larghe intese. Il clamoroso ripensamento dell’ultimo minuto segna la resa incondizionata del Cavaliere al fuoco amico delle colombe e degli stessi ministri, contrari alla crisi.

La spaccatura ha imboccato una strada apparentemente irreversibile: da una parte i berlusconiani fondamentalisti come Sandro Bondi e Maria Stella Gelmini, dall’altra i “diversamente berlusconiani” capitanati dal segretario Angelino Alfano, che nel pomeriggio hanno chiesto e ottenuto di formare un gruppo autonomo alla Camera, apprestandosi a fare altrettanto al Senato.

Di questo scenario si possono dare diverse letture. La prima è che Berlusconi abbia perso il controllo di una parte dei suoi uomini, e si sia convinto a votare la fiducia soltanto quando ha avuto la certezza che il sì sarebbe passato comunque, grazie ai 23 senatori pidiellini che avevano garantito il proprio appoggio. Pur ammettendo che sia così, è certamente scorretto interpretare la frattura del partito come una banale divisione fra berlusconiani e antiberlusconiani.

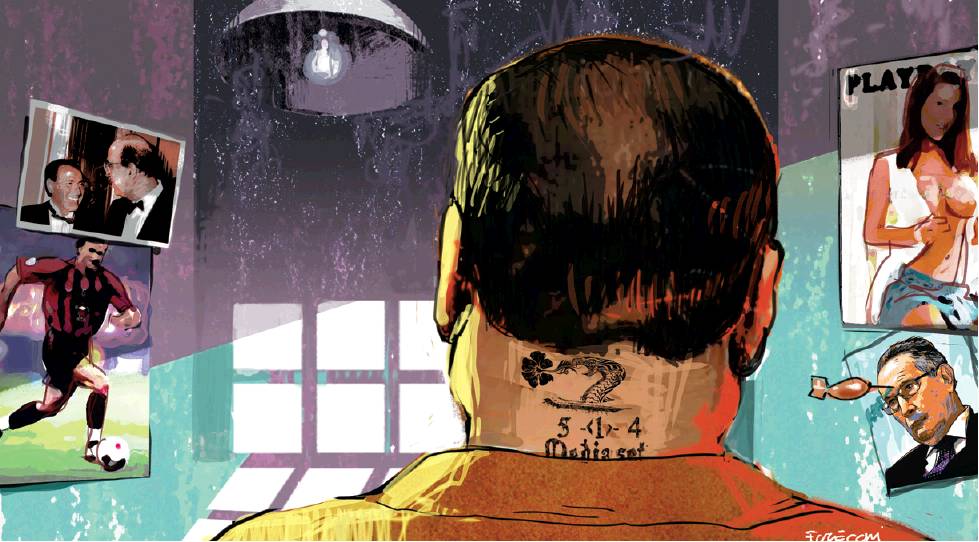

Il Pdl non è mai esistito a prescindere dagli interessi economici, finanziari e giudiziari del Capo di Arcore. Non si è mai visto alcun progetto politico, alcuna ispirazione ideologica: l’unica professione di fede concessa agli affiliati è sempre stata l’obbedienza alla voce del Padrone, tesa esclusivamente all’autoconservazione in cambio di favori e prebende di varia natura.

Ora, è verosimile che questo sistema di potere consolidato - e apparentemente senza alternativa nel centrodestra italiano - sia collassato in meno di una settimana? Le risposte possibili sono almeno due. La prima ipotesi è quella dell’istinto di sopravvivenza. Da questa prospettiva, la distanza tra falchi e colombe si misura nel differente modo d’interpretare i propri interessi personali. I berlusconiani puri sarebbero individui che non vedono per il proprio avvenire alcuna alternativa disgiunta dal Cavaliere, e magari auspicano di batter cassa in futuro facendo valere la lealtà di oggi.

La prima ipotesi è quella dell’istinto di sopravvivenza. Da questa prospettiva, la distanza tra falchi e colombe si misura nel differente modo d’interpretare i propri interessi personali. I berlusconiani puri sarebbero individui che non vedono per il proprio avvenire alcuna alternativa disgiunta dal Cavaliere, e magari auspicano di batter cassa in futuro facendo valere la lealtà di oggi.

D’altra parte, gli alfaniani sarebbero in prevalenza parlamentari ampiamente soddisfatti della posizione che ricoprono, alcuni magari incerti sulla possibilità di essere rieletti o perfino ricandidati, in ogni caso indisponibili a rischiare tutto per una battaglia persa, ovvero la decadenza di Berlusconi.

Il fulcro della questione è proprio questo. Ora che l’Iva è aumentata (un rincaro che peraltro si poteva evitare con un decreto dell’ultimo minuto, accantonato proprio a causa del colpo di teatro berlusconiano dello scorso fine settimana), non esiste alcuna giustificazione politica o economica per un’eventuale crisi. Il discorso pronunciato ieri da Letta in Parlamento non contrasta in alcun punto con gli obiettivi del centrodestra. Far cadere il governo sarebbe stato agli occhi di tutti (elettori compresi) soltanto un gesto di reazione all’ormai inevitabile espulsione del Cavaliere dal Parlamento.

Un gesto peraltro sommamente inutile, e non solo perché Berlusconi tornerà in ogni caso a essere un comune cittadino. Cancellare l’attuale maggioranza significa in primo luogo diventare responsabili del ritorno dell’Imu, perché l'abrogazione della seconda rata e la creazione della famosa “service tax” dipendono da provvedimenti che si dovranno scrivere nei prossimi mesi. Inoltre, se Giorgio Napolitano fosse costretto a sciogliere le Camere prima della riforma elettorale, potrebbe mantenere la promessa di dimettersi, e a quel punto i pidiellini rischierebbero di trovarsi al Quirinale Romano Prodi o Stefano Rodotà. A ben vedere, quindi, il centrodestra non ha mai avuto alcun motivo razionale per far cadere il governo Letta.

La seconda ipotesi è un tantino dietrologa, ma potrebbe avere un qualche fondamento. Tutto quello che è accaduto nell’ultima settimana potrebbe essere solo una grande commedia, tesa, ancora una volta, a tutelare gli interessi di Berlusconi. Secondo Alessandro Campi, editorialista de "il Messaggero", la costituzione di un nuovo gruppo a Palazzo Madama imporrà “il ricalcolo su base proporzionale della composizione della Giunta per le autorizzazioni del Senato”, l’organo che il 4 ottobre si deve esprimere sulla decadenza del Cavaliere. Il procedimento richiederà settimane (con prevedibili ostruzionismi), facendo slittare il voto sull’espulsione dell’ex premier.

E’ possibile che per prolungare di poco la tutela dell’immunità parlamentare Berlusconi sia disposto a screditare a tal punto la propria immagine? Forse no. In ogni caso, il Cavaliere ha dato per la prima volta l’impressione di non essere il regista del centrodestra. Di essere un leader sconfitto, superato, abbandonato. Chissà se in futuro i suoi elettori saranno disposti a dimenticare anche questo. Dopo l'ultima giravolta, in effetti, manca solo di vederlo tifare Inter.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Giovanna Musilli

di Giovanna Musilli

Diciamo le cose come stanno: un pregiudicato che ancora non ha ben chiaro il fondamento primo del liberalismo, cioè la divisione dei poteri dello stato, ha deciso di punto in bianco di far cadere il governo. A parte Gasparri e la Gelmini, nessuno dei dimissionari o degli yes-men in Parlamento crede davvero che il problema sia l’IVA. Perfino il fido Cicchitto ha mostrato qualche dubbio, seguito immediatamente dal “saggio” Quagliariello. Ma ci ha pensato il poeta Bondi a porre fine agli equivoci: è per “affetto e riconoscenza” che cade il governo.

Riconoscenza, soprattutto. Del resto, quale di questi personaggi, sempre oscillanti fra il grottesco e il delinquenziale, avrebbe mai fatto carriera politica senza B? Ha dato loro soldi, potere e immunità, chiedendo in cambio servitù: posto che l’alternativa sarebbe stata lavorare, la scelta è stata banale. Il risultato è un partito padronale dove si serrano le fila e si eseguono gli ordini. È così da vent’anni, non c’è da stupirsene.

Chi poteva pensare sul serio che il PDL sarebbe rimasto al governo dopo che la giunta per le elezioni avesse votato la decadenza del padrone? L’ormai celeberrimo “senso di responsabilità” è andato a farsi friggere di fronte ai problemi personali di un anziano signore che ha passato gran parte della vita a frodare il fisco, pagare tangenti, corrompere giudici, accumulare fondi neri e (solo in vecchiaia?) a divertirsi con le minorenni.

Nell’immediato le conseguenze sono che i cittadini italiani pagheranno l’Imu, l’IVA aumenterà di un punto, lo spred è già a 263, i cassaintegrati e gli esodati da gennaio rimarranno senza copertura, non c’è ancora la legge di stabilità e non ultimo il porcellum rimane lì. In un paese normale, di fronte a tutto questo, il Pd convocherebbe subito il congresso e a breve giro le primarie, farebbe una campagna elettorale con un programma comprensibile, in alleanza con Sel.

Invece cosa fa? Cinguetta sull’irresponsabilità del Pdl, bacchetta i ministri dimissionari quasi supplicandoli di ripensarci, versa commoventi lacrime per la perdita del prezioso alleato e, come sempre, tira fuori dal cilindro la mossa migliore per perdere le prossime elezioni: propone un Letta-bis.

In realtà in un paese normale nessun partito sarebbe rimasto alleato con un personaggio condannato in via definitiva per frode fiscale, ma visto che viviamo nel paese alla rovescia, siamo costretti ad assistere alla patetica pantomima dei questuanti piddini che implorano il delinquente di rimanere loro alleato e del pregiudicato che manda videomessaggi alla tv di stato, farneticando di incredibili persecuzioni giudiziarie, per poi ordinare improvvisamente ai ministri di dimettersi senza nemmeno interpellarli. Adesso il Presidente della Repubblica tenterà inspiegabilmente di formare un nuovo governo, magari in virtù del cosiddetto “scouting” che il Pd sta già facendo con i senatori dei cinque stelle e delle defezioni che s’annunciano tra le fila del PDL stesso; se l’operazione (degna del più bieco trasformismo) non dovesse riuscire, come è verosimile, torneremo di nuovo alle urne.

Adesso il Presidente della Repubblica tenterà inspiegabilmente di formare un nuovo governo, magari in virtù del cosiddetto “scouting” che il Pd sta già facendo con i senatori dei cinque stelle e delle defezioni che s’annunciano tra le fila del PDL stesso; se l’operazione (degna del più bieco trasformismo) non dovesse riuscire, come è verosimile, torneremo di nuovo alle urne.

A questo punto, mentre il Pdl si conquisterà i voti uno ad uno strillando quotidianamente che il governo è caduto perché “il Pd è il partito delle tasse” (la rozzezza del messaggio è sconcertante, ma efficace in un paese dove la pressione fiscale è alle stelle), il Pd continuerà a concentrarsi con accanimento su questioni cruciali come le regole per le primarie, la data del congresso, il ruolo di Letta nel partito, senza dimenticare l’indefesso impegno di tutti i dirigenti di sempre a togliere di mezzo l’unico candidato che può vincere le elezioni, cioè Matteo Renzi.

Questo epilogo sarebbe evitabile? In linea teorica forse sì, ma la strada pare davvero troppo impervia. Che il Pd si ravveda e diventi un partito serio e di sinistra nell’arco di due mesi sembra improbabile, l’unica speranza restano i cinque stelle. Il che significa appunto che non c’è speranza, perché con il porcellum se non si fanno alleanze non si va al governo.

Unica nota positiva è che per il momento è archiviato il pericoloso progetto bipartisan di modificare l’articolo 138 della Costituzione, quello che detta il complesso iter per tutte le modifiche costituzionali. Un Verdini padre costituente sarebbe stato la beffa oltre il danno.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

La lettera di dimissioni firmata dai ministri berlusconiani ha sostanzialmente aperto la crisi di governo. Con la visita dovuta del premier Letta al Presidente Napolitano di ieri sera ha così avuto inizio la ritualità consueta delle crisi parlamentari. Inutile dilungarsi qui sul cosiddetto “senso di responsabilità nazionale” che dovrebbe avere e che non ha Berlusconi: chiedere a chi ha spolpato il paese per arricchire la famiglia un sussulto di responsabilità politica è come chiedere al boia di abbassare dolcemente la leva della ghigliottina.

Sotto la probabile regia di Letta zio, i distinguo dei berlusconiani comincino a manifestarsi - Lorenzin, Lupi, Quagliarello, Di Girolamo e lo stesso Alfano in qualche modo prendono le distanze dal cavaliere in scadenza- ma non è certo possano invertire il destino del governo. In alternativa, il ritorno alle urne appare inevitabile e, per alcuni, auspicabile.

C’è però, a complicare gli auspici di chi vorrebbe le elezioni immediatamente, una questione di tempistica della crisi. A giorni dovrebbe cominciare la discussione sulla legge fondamentale, quella di Bilancio, della quale entro il 5 Ottobre la Ue dovrebbe ricevere la bozza. Va approvata entro il 31 Dicembre, pena la sostanziale messa in amministrazione controllata da parte di Bruxelles dell’Italia. Come la si potrà varare in piena campagna elettorale?

Sempre entro Dicembre, poi, la Consulta dovrà pronunciarsi sulla costituzionalità della legge elettorale vigente: che succederebbe se si andasse a votare con il Porcellum e poi, in piena coda di campagna elettorale la consulta la dichiarasse incostituzionale? Va ricordato che dallo scioglimento delle camere, la legge prevede 52 giorni di campagna elettorale.

E’ in corso un grande lavorìo, con la regia di Napolitano, al fine di trovare una maggioranza alternativa al Senato per dare modo al governo di andare avanti. Martedì il governo chiederà la fiducia in aula e nell'occsione si conteranno le divisioni interne al PDL e alle altre forze politiche. Un Letta-bis potrebbe anche disporre dei numeri, ma difficilmente del consenso politico se volesse presentarsi con un programma che ambisse ad andare oltre l'emergenza.

Perché ammesso e non concesso che tra le fila berlusconiane ci siano significative defezioni e che Casini (la cui unica linea politica è quella di cercare i transfughi degli altri per provare ad avere qualcosa di suo) riesca a comporre uno straccio di schieramento da pronto soccorso del governo, non è detto che il PD accetterebbe un rattoppo del già lacero vestito. Epifani ha già dichiarato l'indisponibilità del suo partito a "governicchi", ma un governo a tempo e di scopo, che presenta la legge di stabilità, finanzia la cassa integrazione e mette ai voti la nuova legge elettorale, potrebbe in qualche modo tentare il PD a sostenere il nuovo Esecutivo.

Certo, l’incubo di tornare a votare con il Porcellum potrebbe spingere stomaci forti ad ingoiare qualunque minestrone, ma l’approssimarsi del Congresso e la spinta di Renzi, deciso a staccare la spina alle larghe intese, potrebbero avere la meglio sull’ansia stabilizzatrice.  Peraltro, a buttare cera sulle ali delle larghe intese, c’è anche uno scarso entusiasmo per l’operato del governo. Difficile infatti valutare positivamente il lavoro del governo Letta. L’opinione generale è che abbia proseguito sulla scia di quello Monti ma, indipendentemente dalle affinità con il disastroso esperimento del bocconiano borioso e incapace a Palazzo Chigi, non c’è dubbio che i risultati del governicchio del conte zio siano stati un disastro da qualunque angolazione lo si voglia scrutare.

Peraltro, a buttare cera sulle ali delle larghe intese, c’è anche uno scarso entusiasmo per l’operato del governo. Difficile infatti valutare positivamente il lavoro del governo Letta. L’opinione generale è che abbia proseguito sulla scia di quello Monti ma, indipendentemente dalle affinità con il disastroso esperimento del bocconiano borioso e incapace a Palazzo Chigi, non c’è dubbio che i risultati del governicchio del conte zio siano stati un disastro da qualunque angolazione lo si voglia scrutare.

Letta ha espresso un governo privo di autorevolezza politica, ostaggio del collegio di difesa del caimano e privo di spinta riformatrice. Non solo i dati macroeconomici strutturali sono peggiorati ma persino sotto l’aspetto delle riforme politiche - prima fra tutte quelle della legge elettorale - il segno che ha caratterizzato l’esperimento delle larghe intese è fortemente negativo.

L’Italia guidata da Enrico Letta e dalla sua rissosa compagine è messa ancor peggio di quando il nipote illustre varcò il portone di Palazzo Chigi. L’emergenza economica si è acuita. Lo spread sui titoli di Stato è tornato a livelli preoccupanti e rischiamo un nuovo declassamento del debito; è aumentato il differenziale nel rapporto tra deficit e PIL nonostante una ulteriore contrazione della spesa pubblica; la disoccupazione ha avuto una ulteriore impennata verso l’alto, così come il numero delle imprese che hanno chiuso in questi ultimi sei mesi. Ciliegina sulla torta l’inerzia di fronte alle vicende Alitalia, Telecom, Ilva. L’azione del governo è risultata sterile ed approssimativa.

Nessun prelievo straordinario sui patrimoni, nessun intervento per modificare il cuneo fiscale in modo da ridurre il costo del lavoro, nessun intervento per modificare in profondità le norme vergognose della riforma Fornero sul sistema pensionistico.

La contrazione dei consumi è stata ulteriormente approfondita dall’assenza totale di manovre di stimolo all’economia e lo sperpero di denaro pubblico per le opere inutili come la TAV, le missioni militari all’estero e l’acquisto degli F35 hanno contraddistinto la continuità con l’esecutivo guidato da rigor montis.

La contrazione dei consumi è stata ulteriormente approfondita dall’assenza totale di manovre di stimolo all’economia e lo sperpero di denaro pubblico per le opere inutili come la TAV, le missioni militari all’estero e l’acquisto degli F35 hanno contraddistinto la continuità con l’esecutivo guidato da rigor montis.

Abbiamo assistito ad un balletto sull’Imu durato mesi e conclusosi indecorosamente, senza cioè la tassazione sulle case di lusso, per affibbiarci in cambio l’aumento di un punto dell’IVA che aggrava ulteriormente la crisi dei consumi e produce recessione. Per non tassare i milionari, si sceglie d’impoverire i più poveri.

La campanella di Wall Street, del cui suono si è inebriato Letta, squillava pochi giorni addietro, proprio mentre i parlamentari PDL firmavano la lettera di dimissioni. Più che il suono di una campanella di benvenuto nel tempio della finanza speculativa mondiale, erano forse i primi rintocchi della campana a morto del suo governicchio.