- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

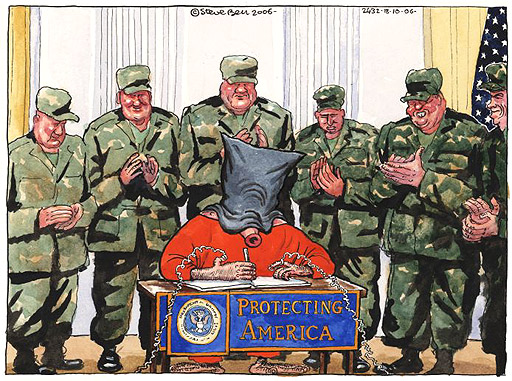

Con un ennesimo voltafaccia, qualche giorno fa l’amministrazione Obama ha annunciato la rinuncia a qualsiasi tentativo di garantire un processo equo a cinque detenuti nel carcere di Guantánamo accusati di aver progettato gli attacchi dell’11 settembre 2001. Il cambiamento di rotta della Casa Bianca nega ai presunti terroristi la garanzia di un giudizio di fronte ad un tribunale civile e, invece, rimette in moto il discutibile sistema fondato sui tribunali militari istituito da George W. Bush, i cui sistemi di “lotta al terrore” il presidente democratico ha ormai finito per abbracciare completamente.

La decisione, che ha di fatto smentito quanto da lui stesso stabilito poco più di un anno fa, è stata resa nota dal Ministro della Giustizia americano (Attorney General), Eric H. Holder, in una conferenza stampa. Dietro sua indicazione, i pubblici ministeri militari di Guantánamo potranno ora presentare le loro accuse di crimini di guerra contro gli imputati.

L’accusato di spicco è Khalid Sheikh Mohammed, pakistano membro di Al-Qaeda, ritenuto una delle menti degli attentati alle Torri Gemelli. Con lui saranno alla sbarra anche gli yemeniti Waleed bin Attash, accusato di essere a capo di un campo di addestramento in Afghanistan, e Ramzi bin al-Shibh, sospettato di aver selezionato le scuole negli USA dove i dirottatori presero lezioni di volo.

Insieme a lui anche il pakistano Ali Abd al-Aziz Ali (ovvero Ammar al-Baluchi), accusato di aver facilitato l’ingresso degli attentatori negli Stati Uniti e di aver trasferito loro circa 120 mila dollari per far fronte alle spese, e il saudita Mustafa al-Hawsawi, anch’egli sospettato di aver aiutato economicamente e materialmente gli autori degli attacchi.

Nel novembre 2009 era stato appunto lo stesso Holder a deliberare che il processo a questi cinque imputati doveva essere celebrato in una corte civile di New York, sollevando immediate polemiche da più parti. Nei mesi successivi, il Congresso, con l’appoggio di parlamentari repubblicani e democratici, aveva allora approvato una serie di provvedimenti per impedire lo stanziamento di fondi per trasferire i detenuti di Guantánamo sul suolo americano.

Di fronte alla dura opposizione bipartisan, l’amministrazione Obama aveva così fissato una serie di procedure per dare una parvenza di legalità al sistema dei tribunali militari. Ai primi di marzo, poi, era giunta la decisione del presidente di annullare l’ordine da lui emanato due anni prima e che fermava gli stessi procedimenti militari contro i presunti terroristi.

Di fronte alla dura opposizione bipartisan, l’amministrazione Obama aveva così fissato una serie di procedure per dare una parvenza di legalità al sistema dei tribunali militari. Ai primi di marzo, poi, era giunta la decisione del presidente di annullare l’ordine da lui emanato due anni prima e che fermava gli stessi procedimenti militari contro i presunti terroristi.

Il più recente annuncio di Holder, infine, ha suggellato la definitiva rinuncia da parte del governo americano di smantellare l’edificio pseudo-legale costruito da Bush per combattere il terrorismo dopo l’11 settembre e che Obama aveva fortemente criticato durante la campagna elettorale per la Casa Bianca.

Lo stesso proposito iniziale dell’attuale amministrazione prevedeva in realtà un doppio approccio alle sorti dei detenuti di Guantánamo. Il dirottamento verso i tribunali civili doveva riguardare infatti soltanto alcuni casi, mentre per i prigionieri più problematici - cioè quelli troppo pericolosi per essere eventualmente rilasciati e allo stesso tempo difficilmente perseguibili in sede civile - rimaneva l’opzione della detenzione indefinita senza alcun processo.

Il tentativo, ora definitivamente abortito, di istituire alcuni procedimenti civili non era insomma nient’altro che una manovra esteriore, adottata per dimostrare la volontà di prendere le distanze dagli eccessi della precedente amministrazione. Nonostante l’ordine firmato da Obama all’indomani del suo insediamento nel gennaio 2009, infatti, non si è mai andati nemmeno vicini alla chiusura del carcere di Guantánamo e, in ogni caso, le detenzioni senza fondamento legale sono proseguite.

Mentre i repubblicani e buona parte dei democratici al Congresso hanno applaudito al voltafaccia di Obama, le associazioni a difesa dei diritti umani hanno mostrato tutto il loro sdegno. Il direttore dell’ACLU (American Civil Liberties Union), Anthony Romero, ha definito “il cambio di rotta del Ministro della Giustizia devastante per il sistema legale” americano.

Nel dicembre 2008, Khalid Sheikh Mohammed e gli altri quattro co-imputati avevano espresso l’intenzione di dichiararsi colpevoli anche di fronte ad un tribunale militare. L’arrivo di Obama alla Casa Bianca poco più tardi aveva però bloccato il lavoro delle commissioni di Guantánamo, ordinando la revisione dell’intera politica del suo predecessore.

Per gli oppositori dei processi civili nei confronti dei presunti ideatori dell’11 settembre i timori principali sembrano essere legati a motivi di sicurezza. Soprattutto, però, a destare preoccupazioni tra i falchi dell’antiterrorismo negli USA è la possibilità che gli stessi imputati possano anche non essere condannati in sede civile, come accadde in parte ad Ahmed Khalfan Ghailani, accusato degli attentati alle ambasciate americane in Kenya e Tanzania del 1998 e prosciolto da ben 280 capi d’accusa da un tribunale civile di New York.

Per gli oppositori dei processi civili nei confronti dei presunti ideatori dell’11 settembre i timori principali sembrano essere legati a motivi di sicurezza. Soprattutto, però, a destare preoccupazioni tra i falchi dell’antiterrorismo negli USA è la possibilità che gli stessi imputati possano anche non essere condannati in sede civile, come accadde in parte ad Ahmed Khalfan Ghailani, accusato degli attentati alle ambasciate americane in Kenya e Tanzania del 1998 e prosciolto da ben 280 capi d’accusa da un tribunale civile di New York.

Il ricorso esclusivo alle commissioni militari, in definitiva, rappresenta un sistema di dubbia legalità per avere la certezza che gli imputati non potranno sfuggire ad una condanna. Un obiettivo quest’ultimo troppo incerto con un procedimento civile che fornisca pieni diritti alla difesa.

In un tribunale civile, inoltre, esiste il rischio concreto di mettere in piazza ancora una volta i sistemi brutali impiegati in questi anni nei confronti dei detenuti con l’accusa di terrorismo, per non parlare degli oscuri legami tra l’intelligence d’oltreoceano e gruppi terroristici come Al-Qaeda.

Le cosiddette prove di colpevolezza sono state infatti frequentemente estorte tramite tortura o grazie a testimonianze tutt’altro che affidabili. Metodi insomma non ammissibili per la giustizia civile. Lo stesso Khalid Sheikh Mohammed, come ammesso dal governo americano, è stato sottoposto a “waterboarding” in ben 183 occasioni.

Con la ratifica dei tribunali militari per i detenuti definiti “nemici combattenti illegittimi” dal Military Commissions Act firmato da Bush nel 2006, l’amministrazione Obama continua così a negare ai sospettati di terrorismo i diritti costituzionali previsti dal sistema legale statunitense e assicura tristemente la permanenza in vigore di quei sistemi aberranti che hanno segnato una delle pagine più nere della storia americana.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Roberto Giardina

di Roberto Giardina

BERLINO. Arme Angela, povera Cancelliera. La sua Germania è stato il primo paese a uscire dalla crisi, i disoccupati continuano a scendere (tra qualche mese saranno meno di 3 milioni, livello mai raggiunto dalla riunificazione) l´industria è in pieno boom, i tedeschi esportano di tutto e fanno fatica a far fronte alle ordinazioni, soprattutto verso India e Cina. Per il 2011, è previsto un aumento del Pil del 3,5, il triplo di quello italiano. Eppure la coalizione di Frau Merkel, alle elezioni regionali a metà legislatura va incontro a una disfatta dopo l´altro. Sono folli questi tedeschi?

Anche all´estero, Frau Bundeskanzlerin raccoglie solo critiche, per la sua ostinazione a non seguire i partner europei, tanto da essersi guadagnata il soprannome di “Madame Non”. Due anni fa, in piena crisi, rifiutò di partecipare a un piano comune: “Ci metteremo anni a trovare un accordo. Intanto faccio da me”. A quanto sembra, non ha avuto tutti i torti. Oggi, è disposta ad aiutare i “cattivi”dell´euro, la Grecia, l´Irlanda, e il Portogallo, ma aggiunge: “Non siamo gli ufficiali pagatori della Comunità. Adesso bisogna cambiare le regole.” Dura, ma irragionevole?

Più grave ancora, il “No” reciso a partecipare alla campagna di Sarkozy e di Cameron contro Gheddafi. Berlino ha voltato le spalle agli alleati, per unirsi alla Cina e alla Russia di Putin, l´hanno accusata. Berlino ha rotto l´asse con Parigi e si è isolata in Europa. E´un torto finire in minoranza se si ha ragione, come l´andamento della situazione in Libia sta dimostrando?

La Merkel deve tener da conto i suoi elettori. “Abbiamo tagliato gli aiuti ai disoccupati e ai poveri e oggi troviamo miliardi per le banche e per i greci”, accusa Die Linke, il partito dell´estrema sinistra. Qualche dichiarazione demagogica va messa in conto. Poi dovrebbero contare i fatti, e la Germania si dimostra europeista, al di là delle parole. Solo il 55 % dei tedeschi giudica positivamente la moneta unica, il che in fondo non è poco, e Frau Angela li ammonisce: “La nostra prosperità dipende anche dall´euro”.

La Merkel deve tener da conto i suoi elettori. “Abbiamo tagliato gli aiuti ai disoccupati e ai poveri e oggi troviamo miliardi per le banche e per i greci”, accusa Die Linke, il partito dell´estrema sinistra. Qualche dichiarazione demagogica va messa in conto. Poi dovrebbero contare i fatti, e la Germania si dimostra europeista, al di là delle parole. Solo il 55 % dei tedeschi giudica positivamente la moneta unica, il che in fondo non è poco, e Frau Angela li ammonisce: “La nostra prosperità dipende anche dall´euro”.

Lei paga soprattutto il cedimento degli alleati liberali. L´FDP che due anni fa aveva sfiorato il 15 %, se si votasse domani rischierebbe di non superare nemmeno lo sbarramento minimo del 5. Colpa di promesse elettorali non mantenute, anche a causa della crisi (investire il 15 % del Pil nell´istruzione). I tedeschi non dimenticano. A guadagnare non sono i socialdemocratici, che continuano a perdere ovunque, ma i “verdi” che stanno diventando un partito a larga base popolare, approfittando dei guai altrui.

Non sono tutti di sinistra, come si ritiene all´estero. E i “Grünen” sono stati favoriti anche dalla tragedia nucleare in Giappone. Oggi accusano la Merkel di aver prolungato la vita delle centrali lo scorso settembre. Ma il loro Joschka Fischer, quando era vicecancelliere e ministro degli esteri con Gerhard Schröder, prese pragmaticamente la stessa decisione.

Nelle elezioni del Baden-Württemberg, 37mila kmq e 11 milioni di abitanti, un Pil quasi pari a quello del Belgio, e da sempre una roccaforte cristianodemocratica, i verdi per la prima volta guideranno la nuova coalizione insieme con l´SPD, sia pure per un solo seggio (36 a 35). Ma il loro primo ministro, Winfried Kretschmann, 62 anni, non è affatto un ribelle. Severo professore di liceo, non ama le decisioni avventate e idealistiche, tanto da essere stato a lungo contestato dal suo stesso partito.

Se si votasse la prossima domenica, Frau Merkel sarebbe costretta a sloggiare. La sua CDU/CSU otterrebbe un modesto 33%, l´FDP rischierebbe di non entrare al Bundestag e i socialdemocratici potrebbero riformare la coalizione con i verdi, come nel 1998 (fino al 2005). Paradossalmente, potrebbe risultare un vantaggio il continuo cedimento dell´SPD, a cui mancano personalità di rilievo. Secondo i sondaggi otterrebbero appena il 26 % contro il 24 dei Grünen. Quasi un testa a testa.

Se si votasse la prossima domenica, Frau Merkel sarebbe costretta a sloggiare. La sua CDU/CSU otterrebbe un modesto 33%, l´FDP rischierebbe di non entrare al Bundestag e i socialdemocratici potrebbero riformare la coalizione con i verdi, come nel 1998 (fino al 2005). Paradossalmente, potrebbe risultare un vantaggio il continuo cedimento dell´SPD, a cui mancano personalità di rilievo. Secondo i sondaggi otterrebbero appena il 26 % contro il 24 dei Grünen. Quasi un testa a testa.

Ma se fra due anni avvenisse un sorpasso come a Stoccarda? Al voto nazionale, i tedeschi potrebbero avere il timore di ritrovarsi con un Cancelliere verde. E quale? I vecchi leaders nazionali sono diversi dagli ecologisti della provincia, più arroganti e imprevedibili. Inoltre, in questi due anni i verdi dovranno saper gestire il potere. Come chiudere le 4 centrali nucleari che forniscono il 60 % dell´energia al Baden - Württemberg, la regione più avanzata e innovativa d´Europa, che ospita industrie come Daimler, Porsche, Bosch?

Si brucerebbero 5 miliardi di euro, rischiando migliaia di posti di lavoro. A Stoccarda i Grünen hanno anche promesso di bloccare la costruzione della nuova stazione che, secondo loro, sconvolge il cuore della città, e devasta la zona con le linee per i treni superveloci. Kretschmann è un realista ed è in grado di giungere a un compromesso. Sarà sufficiente per gli elettori?

La Merkel confida nel tempo ed è più che probabile che nel 2013, dopo anni di potere, possa tornare a guidare una Grosse Koalition insieme con i socialdemocratici. Senza escludere la possibilità di un´alleanza tra cristianodemocratici e Grünen, come ad Amburgo. “Madame Non” non è ancora matura per la pensione.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Benedetti

di Carlo Benedetti

MOSCA. Tutto era nell’aria, ma in Russia nessuno aveva avuto il coraggio di parlarne per primo. Così ci ha pensato lui, il presidente Medvedev (classe 1965) da sempre considerato un lilliput di Putin. Sembrava un quisling fedele e privo di iniziative. Prono. Ed eccolo invece impegnato a sparare una serie di raffiche contro i vertici del potere organizzato da Putin. Tutto questo va in onda ad appena 12 mesi dalle prossime presidenziali.

La storia, vista dalle rive della Moscova, riporta indietro a quel 1934, quando con il pretesto dell’assassinio per mano di presunti trotzkisti di Sergej Kirov, Stalin, per rafforzare ulteriormente la propria egemonia, diede avvio a una stagione di epurazioni interne.

E così chiunque fosse sospettato di essere oppositore veniva allora imprigionato e quindi deportato in Siberia o direttamente eliminato. Le “purghe” staliniane andarono a colpire soprattutto i membri del Comitato centrale del Partito comunista, tra cui importanti dirigenti come Zinov’ev, Bucharin e gli ufficiali dell’Armata Rossa. I tempi sono fortunatamente cambiati. Nessuna vittima, nessuno spargimento di sangue. Ma i furbetti del quartiere moscovita finiscono da parte. Ci pensa il professor Medvedev che con la sua aria sbarazzina si dichiara stanco di assecondare il duro Putin. E passa all’attacco.

Ha cominciato, nei mesi scorsi, cacciando a calci il potente sindaco della capitale, Jurij Luskov, re di tangentopoli e massacri urbanistici stratosferici (coadiuvato da Elena Baturina, una moglie palazzinara) ed ora in fuga all’estero. Ed ecco che, dopo aver sistemato alla guida di Mosca il siberiano Sergej Sobjanin (che ha messo a nudo scandali faraonici legati anche a quel tempio che è la metropolitana della capitale) passa alla seconda fase delle purghe che assumono un significato strategico.

Rotolano così molte teste doc sui sanpietrini della Piazza Rossa. Sono allontanati, sospesi, cacciati, sostituiti personaggi che sembravano intoccabili e che avevano dato vita ad una nuova casta post-sovietica. Personaggi tutti di scarsissimo valore. Spesso usciti dalle caserme della sicurezza (ex Kgb). Ambiziosi che si erano sistemati soprattutto nei gangli delle aziende di Stato.

Il Cremlino scarica così una sfilza di decreti che escludono dai vertici ministri e vice primi ministri dai consigli di amministrazione delle aziende pubbliche. Si tratta di veri e propri oligarchi che si erano sistemati sotto le ali protettive dell’attuale premier Vladimir Putin. Personaggi accolti bene anche in Italia e introdotti negli ambienti della nostra economia, pubblica e privata.

Il Cremlino scarica così una sfilza di decreti che escludono dai vertici ministri e vice primi ministri dai consigli di amministrazione delle aziende pubbliche. Si tratta di veri e propri oligarchi che si erano sistemati sotto le ali protettive dell’attuale premier Vladimir Putin. Personaggi accolti bene anche in Italia e introdotti negli ambienti della nostra economia, pubblica e privata.

E parte l’elenco dei nomi. Viene cacciato quel vice primo ministro Igor Sechin (classe 1960) da sempre considerato il braccio destro di Putin e soprannominato “zar del petrolio” ed “eminenza grigia del governo”. Una delle figure più enigmatiche del vertice russo. E via anche Viktor Zubkov, primo vice ministro e presidente di quella piovra economica che si chiama “Gazprom”. Fuori dal Cremlino anche Anatolij Serdyukov, titolare del dicastero della difesa. Viene cacciato senza gli onori delle armi.

Assieme a tutti questi uomini dell’alta nomenclatura vengono colpiti dall’ukaz di Medvedev anche diversi altri personaggi che non possono essere però ricondotti al gruppo dei silovikì, come vengono chiamati gli uomini che provengono dai ministeri «armati», cioè difesa, interno, Fsb (ex Kgb). Tra questi, il ministro delle Finanze Alexei Kudrin una figura estremamente ambigua. Un personaggio legato ai mondi della finanza degli Usa e di Israele.

E mentre il palazzo russo si agita per questi improvvisi cambiamenti ci si interroga sul significato di questi ukaz che hanno tutti il sapore di purghe. Non si è, ovviamente, ad un nuovo Russiagate, quello scandalo che sconvolse il mondo della politica russa e che sembrò destinato ad allargarsi a macchia d'olio, con uno sfondo che andava dalla mafia alla finanza alla nomenclatura del Cremlino.

Ma è certo che si è ad una fase di estrema delicatezza. Proprio perché la mossa di Medvedev anticipa nuove lotte di potere e nuove soluzioni. Si è ad una riedizione di quel “periodo dei torbidi” per la Russia? E cioè quegli anni d’interregno dominati da una anarchia assoluta e così ben narrati dallo storico Karamzin e dal Puskin del “Boris Godunov”? Si dirà: altre epoche, altri uomini. Ma il Cremlino - con i suoi attuali inquilini - sembra sempre lo stesso.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Giuliano Luongo

di Giuliano Luongo

Una delle caratteristiche più condivise tra tutti numerosi paesi dell’ex Unione Sovietica, accanto ad amenità come corruzione dilagante, instabilità delle regioni di confine e fallout nucleare, è quella degli omicidi politici. Mentre tutti abbiamo ancora negli occhi e nelle orecchie le “finezze” al polonio di Putin, ultimamente dobbiamo riconoscere che il primo posto nella top ten dei complotti omicidi va alla nomenklatura dell’Ucraina indipendente, con in testa l’ex-Presidente Leonid Kuchma.

Questo schietto individuo, in carica dal 1994 al 2005, è stato recentemente accusato di essere il mandante dell’omicidio - con tanto di sequestro e decapitazione postuma - del giornalista Georgiy Gongadze, ultimo atto in uno scandalo che ha già colpito numerose alte cariche politiche dell’Ucraina e che potrebbe rivelarsi critico per il futuro di un paese tanto geostrategicamente importante quanto instabile. Diviene dunque interessante ripercorrere le tappe di questo caso, tanto noto oltre l’ex cortina di ferro quanto sconosciuto a chi non s’interessi degli affari di quell’area geografica.

Correva l’ormai lontano anno 2000: Kuchma, da poco rieletto Presidente, si accingeva a caratterizzare anche la sua seconda legislatura con forti legami con Mosca in politica estera e con una politica de facto dittatoriale sul territorio nazionale. La strategia del governo Kuchma era fondamentalmente basata su quella eltsiniana dei primi anni ’90, costruita su di una serie di privatizzazioni “pilotate” per creare un establishment di potere condiviso tra oligarchi, politici e leaders veri, presunti e potenziali del crimine organizzato.

La repressione della libertà di stampa era all’ordine del giorno, quasi ci fosse ancora il regime: il governo infatti non gradiva molto che le sue azioni volte a favorire le lobbies di oligarchi “locali” e gli interessi del “jet set” di imprenditori legati alla mala orbitanti attorno ai governi di Kiev e Mosca.

Il giornalista Gongadze, originario della Georgia, si era trasferito in Ucraina doveva aveva iniziato la carriera, già alla base parzialmente tarpata da un ambiente politico come detto non propriamente lieto di vedere attaccate verbalmente le proprie attività. Gongadze riuscì a portare ad un alto livello la propria attività con la fondazione del giornale online Ukrainska Pravda, testata indipendente al 100% agli antipodi delle posizioni governative. Fu l’interesse di Gongadze non solo per le attività illecite del governo in politica interna, ma anche in politica estera a segnare probabilmente la sua tragica dipartita.

Il giornalista Gongadze, originario della Georgia, si era trasferito in Ucraina doveva aveva iniziato la carriera, già alla base parzialmente tarpata da un ambiente politico come detto non propriamente lieto di vedere attaccate verbalmente le proprie attività. Gongadze riuscì a portare ad un alto livello la propria attività con la fondazione del giornale online Ukrainska Pravda, testata indipendente al 100% agli antipodi delle posizioni governative. Fu l’interesse di Gongadze non solo per le attività illecite del governo in politica interna, ma anche in politica estera a segnare probabilmente la sua tragica dipartita.

Durante la primavera del 2000, il giornalista stava seguendo l’intensificarsi delle relazioni del governo di Kiev con numerosi “soggetti interessanti” della politica del Medio Oriente e un caso di omicidio (a sfondo probabilmente politico) avvenuto nell’area portuale di Odessa, quando alcuni ufficiali della SBU - il servizio di sicurezza dell’Ucraina indipendente, il nuovo “KGB locale”, per intenderci - iniziarono ad effettuare forti pressioni materiali ai danni suoi e dei suoi collaboratori, featuring, minacce fisiche e alla sua reputazione.

Lo stesso Gongadze denunciò sia alle autorità competenti che sulle pagine del suo giornale questa serie di avvenimenti a metà giugno del 2000: solo qualche mese dopo, per la precisione il 16 settembre, il giornalista non tornò a casa dal lavoro, per essere poi ritrovato ben due mesi dopo in un’area boscosa a 70km dalla capitale, decapitato e carbonizzato. Le indagini furono condotte in maniera a dir poco fallace, a cominciare dal fatto che le stesse forze di polizia diedero la conferma dell’identità del cadavere quasi 3 anni dopo dal suo ritrovamento.

Nel 2003, grazie alle rivelazioni dell’ex-bodyguard di Kuchma, Mikola Mel’nichenko, fu rivelata la possibile causa scatenante dell’omicidio: stava per venire alla luce nei dettagli una serie di trattative illecite in tema di traffico d’armi tra il governo ucraino e Saddam Hussein, e Gongadze poteva avere un ruolo di spicco nella diffusione di queste informazioni.

Le conseguenze politiche dell’omicidio e di questo scandalo ad esso legato furono importanti per l’evoluzione politica del paese, rafforzando il fronte popolare antipresidenziale che culminò nella “Rivoluzione Arancione” del futuro Presidente Viktor Yushchenko, che fece sua la causa di Gongadze e promise di assicurare i colpevoli alla giustizia una volta eletto. Dopo aver fatto incriminare e poi “suicidare” un sospettato (l’ex Ministro dell’Interno Kravchenko), come prevedibile non fece un tubo, a parte sfruttare l’onda di consenso scaturita dal sostenere la causa di un uomo morto per la libera informazione; il caso, negli anni a venire, scivolò nel dimenticatoio, almeno fino alla nuova campagna elettorale. Nel 2009, a circa sei mesi dalle elezioni politiche, Yushchenko decise improvvisamente di far riaprire il caso, proprio in concomitanza del suo crollo verticale nei sondaggi (dal 50% al 2% dei consensi) e del ritorno sulle scene del rivale Yanukovich, ex-protetto di Kuchma.

Tale strategia riuscì solo ad attirare un vago interesse dei media stranieri e poco di più, mentre l’opinione pubblica ucraina rimaneva alquanto perplessa, vedendo in tutto ciò solo una deprimente manovra elettorale (conclusasi poi con la disfatta tragicomica di Yushchenko in favore di Yanukovich). Nonostante tutto, furono fatti due passi avanti: l’arresto di uno dei membri del gruppo di poliziotti che uccise il giornalista ed il macabro ritrovamento della testa di quest’ultimo. E dopo queste note di “colore”, più nulla. Fino a due settimane fa.

Tale strategia riuscì solo ad attirare un vago interesse dei media stranieri e poco di più, mentre l’opinione pubblica ucraina rimaneva alquanto perplessa, vedendo in tutto ciò solo una deprimente manovra elettorale (conclusasi poi con la disfatta tragicomica di Yushchenko in favore di Yanukovich). Nonostante tutto, furono fatti due passi avanti: l’arresto di uno dei membri del gruppo di poliziotti che uccise il giornalista ed il macabro ritrovamento della testa di quest’ultimo. E dopo queste note di “colore”, più nulla. Fino a due settimane fa.

Nonostante un qualsiasi importante scontro elettorale sia lontano nel tempo, il nuovo Presidente Yanukovich ha spinto la Procura a riavviare le indagini, per poi far mettere in stato d’accusa il suo stesso ex-mentore Kuchma. La riapertura del caso sollecita una domanda sia tral’opinione pubblica che tra gli opinionisti: perché proprio ora? Stando ad alcuni analisti, quest’ultimo “guizzo” della procura farebbe parte di un ampio progetto per rinsaldare la leadership politica dell’attuale Presidente Yanukovich.

I vantaggi arriverebbero su due piani strettamente legati. In primo luogo Yanukovich potrebbe ottenere quel recupero d’immagine in tema di trasparenza e legalità che gli manca dalle accuse di brogli elettorali ricevute durante la Rivoluzione Arancione, proprio mentre la prima oppositrice politica Yuliya Timoshenko finisce sotto accusa per uno scandalo di fondi neri. Inoltre, “seppellire” definitivamente Kuchma significherebbe mandare dietro le sbarre una parte importante del passato recente dell’Ucraina e dei più torbidi affari legati all’ex-madrepatria Russia: affari, questi, nei quali molto probabilmente Yanukovich aveva le mani in pasta fino al gomito.

Non solo: nel mirino dei giudici potrebbero finire influenti politici che hanno mantenuto il potere durante il susseguirsi dei governi, tra cui Volodimir Lytvyn, segretario dell’amministrazione presidenziale sotto Kuchma e speaker del Parlamento sotto Yushchenko; e la lista potrebbe allungarsi, in una “purga legalizzata” che lascerebbe al potere i meglio visti dall’amministrazione attuale e dunque, indirettamente da Mosca. Fantapolitica? Conoscendo gli standard dell’Europa orientale, probabilmente no.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di mazzetta

di mazzetta

Mentre il “mondo libero” correva alla liberazione dei poveri libici dal tallone di Gheddafi con la benedizione della Lega Araba, in Bahrein si spegneva la luce per l'opposizione e per il movimento non-violento che aveva chiesto una monarchia costituzionale e il licenziamento dello zio del re, primo ministro da quarant'anni. In Bahrein c'è una monarchia assoluta e molto business-friendly, una società fino a ieri abbastanza aperta e cosmopolita, composta di circa mezzo milione di locali e altrettanti lavoratori stranieri.

Come altri emirati, il Bahrein funge da valvola di sfogo per i cittadini sauditi e gli espatriati nel regno dei Saud, che ne alimentano l'economia in cerca di svaghi severamente proibiti e repressi a pochi chilometri di distanza. A rafforzare il legame tra i due paesi c'è il fatto che la dinastia regnante, di origini saudite e imparentata con altre dinastie del Golfo, comanda su una popolazione prevalentemente sciita. E i sauditi considerano gli sciiti una minaccia a prescindere.

I manifestanti però non ne facevano una questione religiosa o settaria e hanno anche respinto con decisione la solidarietà imbarazzante dell'Iran o degli Hezbollah libanesi. Volevano solo maggiori libertà e una monarchia parlamentare. Hanno visto cosa è successo in Egitto e in Tunisia e d erano fermamente convinti di avere buone possibilità di ottenere una riforma del regno.

Ancor di più si sono convinti dopo che gli Stati Uniti hanno fermato la mano assassina degli al Khalifa, che aveva sgomberato l'ormai famosa Rotonda della Perla sparando di notte sui manifestanti inermi, accampati e addormentati. Promesse di riforme, i carri armati rientrati nelle caserme, la Rotonda della Perla occupata in permanenza in una riedizione non solo simbolica della piazza Tahrir al Cairo.

Poi gli Stati Uniti si sono venduti i manifestanti ai sauditi in cambio dell'appoggio della Lega Araba (che ha espresso però solo 9 voti a favore su 22 membri) all'attacco alla Libia. Dalla sera alla mattina il regno è stato invaso da truppe saudite e altre forze provenienti dagli emirati vicini. Come se un corpo di spedizione di duecentoquarantamila uomini entrasse in Italia.

Le monarchie del Golfo non possono permettere che l'autorità reale sia messa in discussione. A parte il Qatar, che ha avviato da tempo riforme abbastanza credibili e un vero trasferimento dei poteri o l'Oman, dove il sovrano sembra aver per ora ceduto alla piazza, la monarchia assoluta di stampo medioevale è il modello comune e non può essere messo in discussione, pena il rischio di un vero e proprio effetto-domino in tutta la penisola. I sauditi sono in prima fila nell'organizzare questa resistenza e non hanno esitato a ricorrere a misure draconiane per prevenire qualsiasi assembramento di scontenti.

Rincuorato dalla presenza delle armate inviate dai parenti e dal via libera di Washington, al Khalifa ha gettato la maschera e ha rivelato una natura spietata, con spiccati tratti isterici, più degna di un Kim nordcoreano che dell'affabile anfitrione che accoglieva nel lusso e nella cordialità il gran mondo della Formula Uno e della finanza. Decine di uccisi, centinaia di feriti, un migliaio d’incarcerati.

Rincuorato dalla presenza delle armate inviate dai parenti e dal via libera di Washington, al Khalifa ha gettato la maschera e ha rivelato una natura spietata, con spiccati tratti isterici, più degna di un Kim nordcoreano che dell'affabile anfitrione che accoglieva nel lusso e nella cordialità il gran mondo della Formula Uno e della finanza. Decine di uccisi, centinaia di feriti, un migliaio d’incarcerati.

Una retata generale cominciata dai villaggi e poi proseguita nella capitale Manama. L'unico giornale d'opposizione chiuso d'imperio e risorto a distanza di due giorni con un editore diverso. Sulla Rotonda della Perla, al Khalifa si è accanito con la stizza di un bimbo indispettito. Ha dichiarato “profanato” il monumento che la decorava e l’ha fatto abbattere d'urgenza, con tale foga che uno dei suoi bracci in cemento armato è caduto su una macchina impegnata nella demolizione e ha ucciso un lavoratore pachistano, ennesima vittima della rivoluzione. Ma ad al Khalifa non è bastato; l'immagine del monumento appare anche sulla moneta da 500 Fils e allora ne ha disposto il ritiro.

Ora al posto dell'enorme monumento, fatto costruire dagli al Khalifa negli anni '80 per celebrare proprio il Consiglio di Cooperazione del Golfo, c'è una distesa di terra brulla e presto la sua immagine sparirà anche dalle tasche dei sudditi; una vera e propria condanna all'oblio, una rimozione della memoria tipica delle peggiori dittature.

Tale è la brutalità della reazione che il panorama si arricchito di posti di controllo, durante i quali gli sciiti passano brutti momenti e anche la tradizionale rilassatezza negli aeroporti è diventata un ricordo. Gli stranieri in arrivo sono sospettati di essere giornalisti in cerca di scandalo, fotografie e riprese nei punti caldi della rivolta sono assolutamente proibite e punite.

A nche i cittadini libanesi, che al regno hanno fornito esperienza e impulso imprenditoriale, sono finiti nella hit parade dei sospettati dopo la solidarietà di Hamas. Un livello di paranoia tipico dei regimi più sanguinari e una serie d'azioni che dovrebbero iscrivere di diritto al Khalifa tra i peggiori dittatori del pianeta. Ma poi qualcuno potrebbe chiedere di bombardare anche lui e questo non si può.

nche i cittadini libanesi, che al regno hanno fornito esperienza e impulso imprenditoriale, sono finiti nella hit parade dei sospettati dopo la solidarietà di Hamas. Un livello di paranoia tipico dei regimi più sanguinari e una serie d'azioni che dovrebbero iscrivere di diritto al Khalifa tra i peggiori dittatori del pianeta. Ma poi qualcuno potrebbe chiedere di bombardare anche lui e questo non si può.

Oggi, mentre la repressione continua e si teme che la polizia metta le mani sulle comunicazioni in rete dei giorni della rivolta per colpirla ancora più a fondo, del Bahrein non parla nessuno. Tace al Jazeera, emanazione del sovrano del Qatar che si è unito ai volenterosi liberatori di libici e che ovviamente sarebbe molto disturbato da servizi che mostrassero le condizioni dei poveri manifestanti massacrati in Bahrein.

Ma soprattutto tacciono tutti, i media come i politici, in Occidente. Nessuno offre solidarietà alle vittime della repressione, nessuno intima al sovrano di rispettare le vite e i diritti dei suoi sudditi, le grandi democrazie le hanno vendute in cambio dell'intervento in Libia e ora appartengono ai sovrani del Golfo.