- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Braconi

di Mario Braconi

A costo di scontentare gli “esportatori di democrazia” (quelli di vecchia data e quelli di recente conversione), occorre chiarire che le operazioni militari orchestrate dalla cosiddetta “coalizione dei volenterosi” 2011 hanno poco a che vedere con la protezione dei civili e tutto rappresentano fuorché il contributo delle democrazie occidentali al vento di libertà che da qualche mese sta portando scompiglio nei Paesi Arabi.

Seunas Milne, editorialista del Guardian noto per le sue posizioni di estrema sinistra, spiega perché in un suo vibrante articolo pubblicato il 23 marzo sulle colonne del quotidiano: l’intervento militare degli Alleati in Libia preoccupa ed irrita non solo in quanto esempio di applicazione di un doppio standard morale da parte dei “liberatori”, ma anche perché esso è politicamente devastante, dal momento che tarpa le ali a qualsiasi ipotesi di un sistema di protezione dei diritti umani internazionalmente riconosciuto; un tema ancora aperto e sul quale occorrerebbe invece una seria discussione.

Se davvero gli occidentali fossero così interessati alla protezione dei civili, infatti, non si capisce perché non abbiano fatto sentire la propria voce di fronte agli scempi che si stanno consumando, ad esempio, in Bahrein e in Yemen, dove decine di civili che manifestavano pacificamente contro i regimi autoritari al potere sono stati uccisi o feriti dalle forze speciali locali, addestrate, armate e supportate in ogni modo dai paesi occidentali. Il tutto senza voler considerare il desolante track record delle truppe alleate in materia di danni collaterali (leggi: uccisioni di civili) in Iraq e in Afghanistan e Pakistan.

In sintesi, “gli interventi umanitari à-la-carte, come quello attuale in Libia” - scrive Milne - non sono sicuramente studiati facendo riferimento alla loro fattibilità o alla gravità delle sofferenze o della repressione provocate alla popolazione civile, quanto sulla loro maggiore o minore affidabilità dei regimi.” E’ da rigettare, insomma, l’argomento per cui la “lezione” data a Gheddafi costituirebbe un deterrente per altri tiranni dell’area: lo sanno bene quelli che spadroneggiano in Arabia Saudita, che possono dormire sonni tranquilli almeno fino al giorno in cui i loro regimi cominceranno a vacillare sotto i colpi della rabbia popolare, divenendo pertanto meno utili agli interessi strategici dei paesi occidentali.

Ed in effetti lascia parecchio a desiderare il modo in cui l’interesse degli Alleati ad assicurarsi un posto in prima fila tra i futuri amici della Libia è stato “vestito” per renderlo politicamente più digeribile, complice - forse - anche l’improvvisa fretta a mostrare i muscoli. Inoltre, l’organizzazione strategica delle operazioni è talmente caotica e grottesca che avrebbe potuto ispirare lo Stanley Kubrick del “Dottor Stranamore”. Viviamo in effetti in queste ore l’incredibile paradosso di una missione che prevede il bombardamento di un paese straniero (arabo) senza che sia ben chiaro, né ai cittadini né alle stesse forze alleate in campo, chi sia effettivamente al comando delle operazioni né chi lo assumerà una volta terminati i raid.

L’aspetto nuovo di questa guerra per le risorse, in effetti, è lo spettacolo desolante dei rappresentanti dei 28 paesi membri della NATO che, in modo non troppo dissimile a una banda di litigiosi monelli impegnati in un gioco da cortile, da tre giorni discutono a Bruxelles su chi dirigerà la missione, senza peraltro venirne a capo. Da un lato gli Stati Uniti, combattuti tra il loro riflesso condizionato a metter bocca ovunque si possano riscontrare anche vaghi interessi nazionali (ovvero in tutto il mondo conosciuto) e l’ansia di passare al più presto il cerino acceso a qualche altro; due guerre non particolarmente brevi e di successo contro due paesi arabi possono bastare, Obama lo sa.

L’aspetto nuovo di questa guerra per le risorse, in effetti, è lo spettacolo desolante dei rappresentanti dei 28 paesi membri della NATO che, in modo non troppo dissimile a una banda di litigiosi monelli impegnati in un gioco da cortile, da tre giorni discutono a Bruxelles su chi dirigerà la missione, senza peraltro venirne a capo. Da un lato gli Stati Uniti, combattuti tra il loro riflesso condizionato a metter bocca ovunque si possano riscontrare anche vaghi interessi nazionali (ovvero in tutto il mondo conosciuto) e l’ansia di passare al più presto il cerino acceso a qualche altro; due guerre non particolarmente brevi e di successo contro due paesi arabi possono bastare, Obama lo sa.

Dall’altro la Francia che, contraria ad un coinvolgimento NATO, vista la scarsa popolarità di quel “brand” nel mondo arabo, per motivi non chiari (interesse specifico, calcolo elettorale?) stupisce il mondo con una sconcertante fuga in avanti verso la guerra; cosa che non ha mancato di infastidire gli americani, comprensibilmente stupiti e irritati per essere arrivati secondi al momento di menare le mani.

In ogni caso, Parigi resta convinta della necessità di condurre all’interno della coalizione dei volenterosi qualche paese arabo, uno qualsiasi, sia pur strategicamente irrilevante, per ovvie finalità di marketing bellico. Per la cronaca, da quel versante fino ad ora si è visto ben poco: i quattro aerei del Qatar, generiche disponibilità dell’Arabia Saudita e qualche promessa di cooperazione logistica da Kuwait e Giordania, giunte peraltro per bocca del premier britannico Cameron. Non si può certo dire che l’operazione abbia scaldato i cuori delle dittature arabe...

Problematica anche la questione della Turchia, desiderosa di ritagliarsi un ruolo nella Libia del post-Gheddafi anche grazie alle sue importanti relazioni commerciali con quel paese: favorevole ad un intervento sotto il cappello NATO, ma solo dopo la fine dei bombardamenti, ovvero dopo che qualcun altro abbia portato a termine il lavoro sporco. Sullo sfondo, ad inasprire ulteriormente i contrasti con la Francia, il veto di quest’ultima all’ingresso di Ankara nella Unione Europea. Secondo l'agenzia Reuters, a valle di una serie di riunioni a tre (Francia, Gran Bretagna, USA), la posizione di Sarkozy sembra si vada ammorbidendo e che un accordo sia prossimo. E intanto nei paesi arabi stabili, dove si riesce ancora a fare business senza grandi difficoltà, gli innocenti continuano a morire.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Eugenio Roscini Vitali

di Eugenio Roscini Vitali

Davanti al centro congressi Binyanei Haouma, lungo la strada che da Gerusalemme porta a Tel Aviv, alle 15:15 del 23 marzo, in un momento della giornata in cui i mezzi pubblici sono normalmente molto affollati, una bomba, sistemata in una borsa posta accanto ad un telefono pubblico, è esplosa nei pressi di un’affollata fermata di un autobus. Lo scoppio, che ha investito l’autobus che serve la linea 74 e alcune auto di passaggio, ha provocato la morte di una donna di 59 anni, deceduta dopo il trasporto all’ospedale Hadassah Ein Kerem, e il ferimento di altre 35 persone, in gran parte giovani, alcuni dei quali versano in gravi condizioni.

Erano circa tre anni che la città santa non veniva investita da un atto terroristico, dal massacro del 6 marzo 2008, costato la vita a otto studenti della scuola talmudica Mercaz Harav. L’attentato dello scorso 23 marzo esplode in un momento di stallo dei negoziati di pace israelo-palestinesi e in un periodo nel quale si registra un forte aumento della tensione con la Striscia di Gaza.

Anche se tuttora non ci sono state rivendicazioni, la polizia ha definito l’esplosione un "attacco terroristico" e, secondo il ministro della Sicurezza interna, Yitzhak Aharonovitch, sarebbe stata usata una carica di quasi due chilogrammi, collegata a un traliccio della linea telefonica. Nei quasi cinquanta attacchi dinamitardi che tra il 1990 e il 2012 hanno colpito la città santa, hanno perso la vita 260 persone; l’ultimo contro un mezzo pubblico risale al 14 febbraio 2004, 8 morti ed oltre 60 feriti causati dall’esplosione di un autobus della linea 14 saltato in aria a poca distanza dall’Hotel King David e dell’Inbad Hotel, mentre percorreva la grande via di comunicazione di Emek Refaim. Solo pochi giorni prima, il 29 gennaio, un kamikaze delle Brigate dei Martiri di al-Aqsa si era fatto esplodere all’interno di un altro mezzo pubblico, un bus della linea 19 che dall’ospedale Hadassah Ein Kerem porta al Monte Scopus: 11 morti e 48 feriti.

L'esplosione di Binyanei Haouma avviene a pochi giorni dal vile massacro di Itamar e coincide con un aumento delle violenze lungo il confine con Gaza. E’ per questo che il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, ha rinviato la visita programmata in Russia preferendo intervenire alla Knesset per promettere “ferma determinazione” contro “le organizzazioni terroristiche”.

L'esplosione di Binyanei Haouma avviene a pochi giorni dal vile massacro di Itamar e coincide con un aumento delle violenze lungo il confine con Gaza. E’ per questo che il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, ha rinviato la visita programmata in Russia preferendo intervenire alla Knesset per promettere “ferma determinazione” contro “le organizzazioni terroristiche”.

Parlando all’Army Radio il vice primo ministro, Silvan Shalom, ha ricordato che la situazione sembra simile a quella che il 27 dicembre 2008 portò all’offensiva Piombo fuso; ai microfoni della radio dell’esercito israeliano, Shalom ha affermato che «Israele potrebbe dover considerare una nuova offensiva contro Gaza, anche se mi rendo conto che una cosa del genere di certo degraderebbe la situazione regionale, rendendola ancor più infiammabile».

Dall’inizio dell’anno dalla Striscia di Gaza sono stati lanciati 54 razzi e centinai di colpi di mortaio, ai quali Israele ha replicato con incursioni via terra, fuoco diretto e bombardamenti aerei. Tra il 20 e il 23 marzo quattro missili BM-21 (Grad) hanno colpito le città di Ashkelon, Ashdod e Beersheba, il più grande centro urbano della regione meridionale del Negev. Gli attacchi, rivendicati dalle Brigate al-Quds, braccio militare del Jihad islamico, e dalle brigate Abu Ali Mustafa, ala militare del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, hanno causato il ferimento di cinque persone; pesante l’uso dei razzi Qassam e dei mortai da 120 mm che da molti giorni stanno colpendo obbiettivi militari e civili nei nafot (sotto-distretti) di Sha’ar Hanegev, Eshkol e Sdot Hanegev.

La rappresaglia israeliana non si è fatta attendere e tra il 23 e il 25 marzo le incursioni terrestri e i raid aerei hanno messo sotto pressione l’intera Striscia di Gaza: fonti palestinesi parlano di 9 arabi uccisi in meno di 48 ore - tre dei quali bambini - e di oltre 40 feriti; i colpi di cannone e gli elicotteri Apache avrebbero centrato le abitazioni civili di Gaza City, il campo di calcio del quartiere di ash-Shuja’iyah, l’area orientale di Nahal Oz e il quartiere meridionale di az-Zaytuna.

La rappresaglia israeliana non si è fatta attendere e tra il 23 e il 25 marzo le incursioni terrestri e i raid aerei hanno messo sotto pressione l’intera Striscia di Gaza: fonti palestinesi parlano di 9 arabi uccisi in meno di 48 ore - tre dei quali bambini - e di oltre 40 feriti; i colpi di cannone e gli elicotteri Apache avrebbero centrato le abitazioni civili di Gaza City, il campo di calcio del quartiere di ash-Shuja’iyah, l’area orientale di Nahal Oz e il quartiere meridionale di az-Zaytuna.

Gli F15 avrebbero poi bombardato i tunnel al confine con l’Egitto e un’area agricola ad est di Gaza City, bersagliato la rete elettrica e causato il blocco dell’erogazione di energia; le forze speciali dell’esercito sono entrate in territorio palestinese da Beit Lahiya e si sono insediate nell’area settentrionale di Borah Abu Samrah. Nell’area di Shaiykh ‘Ajilyn, lungo la strada costiera a nord ovest di Gaza City, un velivolo da ricognizione ha colpito un grande ritratto dello Sceicco Ahmed Yassin, fondatore del Movimento di resistenza islamica palestinese, e un’immagine raffigurante il premier Isma’il Haniyah.

Con parole particolarmente severe il premier dell’Autorità Nazionale Palestinese, Salam Fayyad, ha definito l’attentato di Gerusalemme un’operazione terroristica totalmente incompatibili con le legittime istanze di libertà del popolo palestinese: «Ritengo vergognoso che si trovino ancora palestinesi disposti a giustificare tali episodi dopo tutti i torti che da azioni simili sono derivati alla causa del nostro popolo». Simile la posizione del presidente Abu Mazen, che al contempo ha però ribadito la denuncia contro le recenti rappresaglie israeliane a Gaza.

Secondo alcuni analisti la dirigenza dell’Autorità Palestinese e i vertici di Fatah starebbero cercando un riavvicinamento con Hamas; la scorsa settimana Abu Mazen aveva dichiarato di voler porre fine alla spaccatura che divide i palestinesi e di essere pronto a recarsi di persona nella striscia di Gaza. L’obiettivo sarebbe creare un governo palestinese di unità nazionale e di preparare lo Stato Palestinese a nuove elezioni presidenziali e parlamentari, aprendo alle richieste che vengono dal basso, pressioni che a Gaza e in Cisgiordania spingono affinché i due tronconi della dirigenza palestinese mettano finalmente da parte ogni divergenza.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La previsione fatta lo scorso gennaio dal presidente siriano Bashar al-Assad, che il suo paese non sarebbe stato toccato dal vento della rivolta nel mondo arabo, è stata smentita in questi ultimi giorni dall’ondata di proteste che sta interessando anche questo paese mediorientale. Come quasi tutti gli altri regimi arabi, la risposta del regime di Damasco ha unito alcune concessioni di facciata alla repressione dalle forze di sicurezza. Una reazione durissima quella del governo siriano che in pochi giorni ha già lasciato sul campo decine di morti tra i manifestanti.

A differenza di altri paesi mediorientali e nordafricani, la Siria sembrava in effetti non dover vedere episodi particolarmente gravi o minacciosi per il regime. Alcune manifestazioni avevano avuto luogo nelle principali città del paese durante i primi mesi dell’anno, ma l’esiguo numero delle persone che avevano avuto il coraggio di scendere in piazza aveva permesso alle autorità di polizia di avere rapidamente la meglio senza troppo clamore.

Nell’ultima settimana i disordini si sono però improvvisamente intensificati, concentrandosi in particolare a Dara’a, cittadina meridionale con poco meno di 80 mila abitanti nei pressi del confine con la Giordania. Solo lo scorso mercoledì la polizia siriana ha causato una dozzina di morti tra i rivoltosi che a Dara’a avevano dato fuoco alla sede locale del partito Ba’ath del presidente Assad, tra cui un medico che stava prestando soccorso ai feriti. Poco più tardi, le forze di sicurezza hanno sparato anche su una folla di persone nel corso di un corteo funebre.

Seguendo il modello dei loro vicini arabi, i movimenti di opposizione siriani hanno organizzato per venerdì il “Giorno della Dignità”. Anche nella capitale in centinaia hanno così sfidato le autorità, marciando per le strade ed esprimendo il loro sostegno ai dimostranti di Dara’a. A Damasco sono intervenuti i sostenitori del regime e le forze di sicurezza hanno operato numerosi arresti. Nella stessa località nel sud del paese, dove i giornalisti sono stati tenuti lontani, e in altre città siriane, la polizia ha sparato nuovamente sulla folla, facendo alcune vittime almeno a Latakia e a Homs. Complessivamente, le cifre relative ai morti varierebbero finora da una cinquantina, secondo le fonti della Reuters, a oltre cento, da quanto scritto invece da Al Jazeera.

Ai propri cittadini che anche in Siria chiedono democrazia, giustizia sociale, stop alla corruzione e libertà per i prigionieri politici, il Presidente Assad aveva risposto qualche giorno fa con una serie di concessioni. Alla promessa della fine dello stato di emergenza, imposto fin dal 1963, hanno fatto seguito l’aumento degli stipendi per i dipendenti pubblici, maggiore libertà per i media, il riconoscimento dei partiti politici e la liberazione di quanti erano stati arrestati durante le proteste dei giorni precedenti.

Ai propri cittadini che anche in Siria chiedono democrazia, giustizia sociale, stop alla corruzione e libertà per i prigionieri politici, il Presidente Assad aveva risposto qualche giorno fa con una serie di concessioni. Alla promessa della fine dello stato di emergenza, imposto fin dal 1963, hanno fatto seguito l’aumento degli stipendi per i dipendenti pubblici, maggiore libertà per i media, il riconoscimento dei partiti politici e la liberazione di quanti erano stati arrestati durante le proteste dei giorni precedenti.

Qui come altrove si è riproposto il dilemma dei regimi autocratici arabi, se le aperture servano cioè a placare la rabbia dei rivoltosi o se non rappresentino piuttosto un invito a chiedere nuove e più importanti concessioni. Dal momento che anche in Siria le concessioni sono giunte dopo la violenta repressione del regime, il rifiuto al compromesso dei manifestanti è apparso scontato. Tanto più che le promesse fatte oggi da Assad sono molto simili a quelle del 2005 e che non ebbero praticamente alcun seguito.

Nonostante la pretesa diversità sostenuta da Assad tra Siria e Tunisia o Egitto, il suo paese condivide con gli altri del mondo arabo molti problemi, a cominciare dalla mancanza di libertà, disoccupazione diffusa, povertà e disparità sociali sempre crescenti, sia pure a fronte di dati ufficiali che indicano una crescita economica sostenuta negli ultimi anni. Nella regione nord-orientale, inoltre, vive una minoranza curda inquieta, che per il momento non ha tuttavia manifestato la volontà di unirsi alle proteste contro il governo centrale.

Secondo la valutazione di Assad, il suo governo non doveva correre rischi perché sostanzialmente in sintonia con il popolo. Una tesi quest’ultima basata soprattutto sulla politica estera di Damasco, tradizionalmente anti-americana e anti-israeliana e vicina invece a Iran, Hezbollah e Hamas. La collocazione internazionale della Siria e la bandiera del nazionalismo arabo hanno dato finora al regime una qualche legittimità, a differenza ad esempio del caso egiziano dove l’ex presidente Mubarak veniva giustamente dipinto come un burattino agli ordini di Washington.

Facendo appello a questo sentimento, il governo Assad subito dopo l’inizio delle manifestazioni dei giorni scorsi ha bollato infatti le proteste come un tentativo straniero di colpire la Siria in quanto “pilastro della resistenza contro il Sionismo e le trame degli Stati Uniti”. In realtà, quello siriano è di fatto un regime di polizia, governato per quarant’anni da un’oligarchia formata dalla famiglia Assad, (Bashar al-Assad è succeduto al padre Hafez dopo la sua morte nel 2000) dai militari, dai membri del partito Ba’ath e da una ristretta cerchia di uomini d’affari, tutti in gran parte facenti parte della minoranza religiosa degli Alauiti in un paese a maggioranza sunnita.

Pur non presentando sacche di povertà estrema come l’Egitto o lo Yemen, recentemente la Siria ha visto crescere le differenze sociali, così come il numero di abitanti spinti al di sotto della soglia di povertà. Questa evoluzione in un paese guidato da un regime che nominalmente fa riferimento a principi socialisti, è andato di pari passo con le aperture volute dal presidente Assad verso gli Stati Uniti e l’Europa. Una svolta che anche qui si è accompagnata all’arrivo di capitali esteri e alle privatizzazioni di compagnie pubbliche.

Sul fronte diplomatico, Damasco ha poi cercato un accordo con Israele per riottenere le alture del Golan, conquistate da Tel Aviv durante la Guerra dei Sei Giorni del 1967. Allo stesso tempo, è iniziata una certa collaborazione con i servizi d’intelligence occidentali sul fronte della lotta al terrorismo. Da parte sua, Washington ha risposto con qualche tiepido segnale distensivo, soprattutto per cercare di sganciare la Siria dall’Iran, come la recente nomina di un ambasciatore americano dopo che George W. Bush lo aveva ritirato nel 2005 in seguito all’assassinio dell’ex primo ministro libanese Rafik Hariri, per il quale venne inizialmente accusato proprio il regime siriano.

Sul fronte diplomatico, Damasco ha poi cercato un accordo con Israele per riottenere le alture del Golan, conquistate da Tel Aviv durante la Guerra dei Sei Giorni del 1967. Allo stesso tempo, è iniziata una certa collaborazione con i servizi d’intelligence occidentali sul fronte della lotta al terrorismo. Da parte sua, Washington ha risposto con qualche tiepido segnale distensivo, soprattutto per cercare di sganciare la Siria dall’Iran, come la recente nomina di un ambasciatore americano dopo che George W. Bush lo aveva ritirato nel 2005 in seguito all’assassinio dell’ex primo ministro libanese Rafik Hariri, per il quale venne inizialmente accusato proprio il regime siriano.

Ciononostante, la Siria rimane sulla lista americana degli stati che promuovono il terrorismo, mentre le sanzioni economiche nei suoi confronti sono state ribadite da poco dall’amministrazione Obama. Per questo motivo, la situazione di Assad appare quanto meno delicata. Come dimostra il caso della Libia, un’eventuale escalation delle proteste e della conseguente repressione potrebbe provocare la reazione occidentale fino all’adozione di possibili misure per rovesciare un regime poco gradito.

A conferma dei timori siriani, la risposta di Washington alla repressione di Damasco é stata molto dura, a differenza delle tiepide dichiarazioni di circostanza dopo le violenze anche più gravi commesse dalle forze di sicurezza dei regimi di Bahrain e Yemen, entrambi alleati irrinunciabili per gli americani in Medio Oriente.

La gravità della situazione in Siria è confermata dal fatto che proteste così prolungate sono state estremamente rare negli ultimi decenni. Il ricordo di molti va al massacro del 1982, quando l’allora presidente Hafez al-Assad represse nel sangue la rivolta dei Fratelli Musulmani ad Hama, causando decine di migliaia di morti e radendo al suolo la città.

Ad alimentare la rivolta sembrano essere state anche le voci, sia pure smentite dal regime, di un possibile appoggio militare alle forze fedeli a Gheddafi in Libia. La Siria, assieme all’Algeria, è stata infatti l’unico membro della Lega Araba ad aver votato contro la richiesta di adottare una no-fly zone sulla Libia poco prima della risoluzione 1973 del Consiglio di Sicurezza ONU che ha aperto la strada all’aggressione militare attualmente in corso.

Come in altri paesi arabi, infine, le tensioni settarie sono presenti in una certa misura anche in Siria. Mentre circa i tre quarti della popolazione è sunnita, come già ricordato, la famiglia Assad e le élites politiche ed economiche appartengono alla minoranza Alauita. Anche qui però non si vede alcuna connotazione settaria in un movimento di protesta il cui impatto sul futuro prossimo di un paese così importante per gli equilibri mediorientali sarà ancora tutto da valutare.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

E’ opinione diffusa, tra gli analisti di politica estera che non indossano l’elmetto, che questa contro la Libia è una di quelle guerre che è già difficile stabilire come siano cominciate, ancor più complicato è prevedere come andranno a finire. Sono sostanzialmente due gli scenari macro che si propongono: quelli che vedono il regime di Gheddafi mantenere il potere e quelli che vedono invece lui e la sua famiglia abbandonare la Libia, vivi o morti che siano.

In realtà, ognuno di questi scenari ne prevede molti altri, ad aumentare ulteriormente l’incertezza. Proviamo quindi a prefigurarne alcuni, cominciando a leggere i curriculum dei protagonisti in campo.

A differenza delle altre rivolte che negli ultimi due mesi hanno scosso in profondità i regimi arabi, i rivoltosi libici non sono studenti e lavoratori esasperati dalla povertà e dalla mancanza di democrazia che, spontaneamente, prendono le piazze e decretano la fine politica di un regime. La vicenda libica non è questa. Infatti, l’opposizione libica filo-monarchica non conta con un sostegno popolare diffuso in lungo e largo per il Paese. Li possiamo chiamare insorti, ma sono sostanzialmente la massa di manovra di un colpo di Stato pianificato da Londra e Parigi con il consenso di Washington.

I consiglieri militari di questi paesi, infatti, (aiutati dagli egiziani) hanno addestrato e armato alcune centinaia di persone legate alle famiglie senussite della Cirenaica, storica regione all’opposizione di Gheddafi non solo perché il colonnello caccìò il cirenaico Re Idriss, longa manus inglese in Libia, con il colpo di Stato del 1969, ma anche perché le tribù cirenaiche sono da sempre ostili a quelle della Sirte (da dove viene la tribù di Gheddafi), della Tripolitania e, in parte, del Fezzan.

Il Premier britannico Cameron, del resto, ha svelato tre giorni addietro che le SAS inglesi (reparti d’elite degli incursori di sua maestà) si trovavano in Cirenaica da più di due mesi per organizzare la rivolta. Sarkozy non è stato altrettanto sincero, ma gli uomini dei suoi servizi d’intelligence hanno persino preceduto gli inglesi. Il che spiega abbastanza lo svolgersi delle operazioni sul campo nei primi giorni della rivolta, quando i rivoltosi sembravano inarrestabili e conquistavano città come in un war-games.

Il fatto che alla guida degli insorti ci siano personaggi con le mani grondanti sangue (come l’ex ministro degli Interni) e che i senussiti abbiano offerto centinaia di combattenti islamici all’Irak e all’Afghanistan, non turba più di tanto i sonni dei sinceri democratici. Come già avvenne proprio per l’Afghanistan, dove la sconfitta dei sovietici evidentemente valeva l’armare e finanziare quelli che più tardi diventarono in parte i Talebani e in parte l’esercito di Al-queda, quando l’Occidente stabilisce che la convenienza immediata è irrinunciabile, non si preoccupa del futuro che ne verrà.

Combattenti islamici ed ex-militari del regime formano la struttura militare degli insorti. E del resto, a meno di non voler ritenere che in pochi giorni dei civili possano sconfiggere un esercito e spontaneamente combattere e percorrere quasi mille chilometri occupando città, armati di tutto punto, si può più ragionevolmente pensare che questo gli insorti siano truppe al servizio di un colpo di stato concepito a Parigi (precisamente nello scorso Ottobre) e che, per modalità operative, ha attecchito più dalle tecniche di guerriglia insurrezionale che non dalle teorie classiche della presa del potere tramite putch organizzata dai vertici dello stesso.

Combattenti islamici ed ex-militari del regime formano la struttura militare degli insorti. E del resto, a meno di non voler ritenere che in pochi giorni dei civili possano sconfiggere un esercito e spontaneamente combattere e percorrere quasi mille chilometri occupando città, armati di tutto punto, si può più ragionevolmente pensare che questo gli insorti siano truppe al servizio di un colpo di stato concepito a Parigi (precisamente nello scorso Ottobre) e che, per modalità operative, ha attecchito più dalle tecniche di guerriglia insurrezionale che non dalle teorie classiche della presa del potere tramite putch organizzata dai vertici dello stesso.

La rivolta contro Gheddafi ha quindi retroterra, motivazioni e modalità completamente diverse da quelle che ormai quasi ovunque, nel mondo arabo, disegnano la primavera democratica. D’altra parte, la DGSE francese, l’MI-5 e la CIA non distribuiscono armi e addestramento militare per beneficienza. Già da ora gli insorti dichiarano riconoscenza eterna per chi li ha aiutati (Francia e GB) ed è facile immaginare come questa verrà erogata. Il fatto di prestarsi a divenire un paese occupato non è motivo d’imbarazzo: fino alla fine di re Idriss la Libia era un’estensione coloniale inglese.

La risoluzione, è ovvio ormai, è diventata infatti la coperta legale per chi ritiene di dover abbattere il regime di Gheddafi tramite una coalizione internazionale che elimini il rais e faccia della Libia il prossimo protettorato di Francia e Gran Bretagna. Il petrolio libico, di ottima fattura perché meno solforoso e quindi meno necessario di alcuni processi di raffinazione, è l’obiettivo ormai nemmeno occulto delle smanie di Sarkozy e Cameron. Quarantaquattro miliardi di barili di greggio e i nuovi giacimenti di gas nella Sirte valgono qualunque "effetto collaterale". E le royalties più alte per le compagnie straniere sono l'essenza di ciò che s'intende per "intervento umanitario".

Tutto quanto detto proprio per delineare un quadro meno propagandistico circa l’ansia di libertà e democrazia dei rivoltosi, pur senza nulla togliere all’odiosità di un regime dinastico che è stato tutto e il contrario di tutto, alleandosi con amici divenuti nemici, tradendo ed essendo a sua volta tradito dalle mille piroette che ha effettuato per mantenersi a galla nel corso degli ultimi 30 anni. Sia chiaro: il fatto che la Libia abbia goduto di un sistema di distribuzione orizzontale dei proventi del petrolio, che abbia avuto il sistema di welfare più avanzato e la minore incidenza dell’integralismo islamico, è certamente un merito dell’esperimento politico del gheddafismo, ma non può nascondere un sistema di dominio imperniato su una persona e la sua famiglia che non ha esitato davanti a nulla per perpetrare il suo comando assoluto sul Paese.

E anche a livello internazionale non è andata meglio: dopo aver finanziato ogni leader occidentale, nel tentativo di accaparrarsene i favori (scelta non proprio lungimirante, si direbbe), le sue politiche di espansione in Ciad e il suo tentativo di rappresentare la guida politica dell’OUA sono stati fallimenti sonori, anche per il ruolo regionale che la megalomania di Gheddafi aveva immaginato. Mentre invece, per quanto attiene al ruolo di “tappo” nei confronti dei flussi migratori verso l’Europa, il regime libico, con il trattamento riservato ai migranti, ha scritto le sue pagine peggiori in termini di diritti umani.

Questi i protagonisti interni al Paese. Ma se proviamo ad allungare lo sguardo in prospettiva, possiamo immaginare come la dinamica possibile nell’evoluzione del confronto militare sul campo preveda, appunto, due scenari. Il primo vede un sostanziale stallo della situazione, dovuto ad una più misurata azione bellica della Nato causa proteste internazionali diffuse che chiedano l’applicazione corretta della Risoluzione Onu e non l’ennesima guerra coloniale per il riassetto degli equilibri energetici dell’area.

Questi i protagonisti interni al Paese. Ma se proviamo ad allungare lo sguardo in prospettiva, possiamo immaginare come la dinamica possibile nell’evoluzione del confronto militare sul campo preveda, appunto, due scenari. Il primo vede un sostanziale stallo della situazione, dovuto ad una più misurata azione bellica della Nato causa proteste internazionali diffuse che chiedano l’applicazione corretta della Risoluzione Onu e non l’ennesima guerra coloniale per il riassetto degli equilibri energetici dell’area.

La stessa Russia - che, come la Cina e gli altri paesi astenutisi al Palazzo di Vetro - non avrebbe nulla in contrario a vedere la fine del rais libico, non potrebbe assistere silente davanti a una vera e propria conquista coloniale del gas e del petrolio libico che modificherebbe sensibilmente lo stoccaggio di risorse di Francia e Gran Bretagna, rendendo così meno strategico il flusso energetico russo.

E comunque, se nelle prossime settimane la Nato non avesse ragione del regime libico, le cose si complicherebbero notevolmente: le polemiche interne al blocco occidentale e la posizione di alcuni dei 28 paesi Nato (tra cui Germania, Turchia e Norvegia) renderebbero il quadro complicato. Lo sforzo bellico e finanziario (cento milioni di euro a settimana) sarebbe ingente e in una situazione internazionale controversa non sarebbe semplice gestire gli eventi a medio-lungo termine. A oggi, almeno, non pare.

In questa situazione Gheddafi potrebbe tentare di rimanere in sella. A quale prezzo per l’Occidente, però? Diverrebbe l’icona del mondo arabo che lo vedrebbe come colui che ha sconfitto i nuovi crociati. Insomma, tutto quello che il rais ha sempre sognato di essere senza aver mai potuto diventarlo. Sarebbe un colpo gravissimo persino per il ruolo della Nato e il suo proporsi come garante dell’ordine internazionale. Beneficiari di questa soluzione sarebbero sostanzialmente Russia e Cina (e, in qualche misura, l’Iran), verso i quali, per inevitabile vendetta, Gheddafi potrebbe indirizzare forzieri e rubinetti, condotte del gas e finanze, con conseguente alterazione del quadro economico complessivo nell’area di riferimento.

Il secondo scenario vede invece la sconfitta del rais. E qui ci sono solo due vie d’uscita: la prima è quella che lo vede in esilio da qualche parte, il che gli cucirebbe addosso un’immagine devastante, peggiore di quella pur pessima di cui ha sempre goduto. Alla prima ipotesi sembra che ci si stia lavorando con alcuni uomini dell’entourage del Colonnello, ma non può essere escluso che queste informazioni siano prodotto della propaganda di guerra. Nel caso però fossero veritiere e si concretizzassero, per il rais libico sarebbe il cupio dissolvi. Altro che icona della resistenza: ridotto a vegetare in un esilio dorato, diverrebbe oggetto di barzellette in tutto il mondo arabo. Forse sarebbe peggio che morire.

Nel secondo caso, invece, può prevedersi la sua morte sul campo, raggiunto da un Tomawack che, comunque, lo eleverebbe al rango del capitano che muore sul ponte della nave, lasciando agli arabi l’ennesima icona di una resistenza sconfitta: un altro Saddam, insomma. Diverso sarebbe, per lui e l’immagine che ne passerà alla storia, se venisse eliminato direttamente dal suo stesso entourage.

Nel secondo caso, invece, può prevedersi la sua morte sul campo, raggiunto da un Tomawack che, comunque, lo eleverebbe al rango del capitano che muore sul ponte della nave, lasciando agli arabi l’ennesima icona di una resistenza sconfitta: un altro Saddam, insomma. Diverso sarebbe, per lui e l’immagine che ne passerà alla storia, se venisse eliminato direttamente dal suo stesso entourage.

Sempre nell’ambito delle ipotesi possibile per la fine di Gheddafi c’è poi un’altra possibilità, che è quella della sua cattura da parte di un reparto d’elite Nato che, esattamente come avvenne con Saddam, approfittò della taglia sulla sua testa che spinse alcuni suoi uomini di fiducia a tradirlo. In questo caso, un biglietto di sola andata per Washington non glielo toglierebbe nessuno.

La tappa successiva, dopo che la Cia se lo fosse lavorato a fondo, sarebbe l’Aja, per celebrare il trionfo ipocrita dell’Occidente democratico che processa i dittatori. Solo quelli che non gli servono però, gli altri se li tiene stretti. Questo epilogo rappresenterebbe un ottimo colpo propagandistico per l’Occidente e la discesa nell’indifferenza generale per Gheddafi.

E comunque nel caso, come che avvenga, dell’uscita di Gheddafi dalla Libia, certamente si apre una nuova era. Per la Libia, certo, e per l’Occidente. La Libia non sarà facile da governare: atteso che appare improbabile la presenza di un corpo d’occupazione (modello Kossovo) per “costruire le condizioni d’instaurazione della democrazia” (elegante eufemismo per dire che si saccheggia e si dirige dove e come si vuole il paese occupato), il Paese sarebbe spaccato in 3 o 4 parti, dal momento che la sua identità sociale più profonda - e quindi anche politica - è rappresentata dalle Tribù più importanti.

Dal momento che delle 140 tribù che vivono in Libia solo una parte accetterebbe la presenza internazionale occupante, è possibile che prenda vita un’opposizione che, in prospettiva, potrebbe prendere a modello quella algerina, che sconfisse le truppe francesi d’occupazione.

Dal momento che delle 140 tribù che vivono in Libia solo una parte accetterebbe la presenza internazionale occupante, è possibile che prenda vita un’opposizione che, in prospettiva, potrebbe prendere a modello quella algerina, che sconfisse le truppe francesi d’occupazione.

Ma anche senza arrivare alla prefigurazione di questo scenario, è possibile immaginare come la divisione del paese per regioni porterebbe la Libia ad assomigliare alla Somalia. Con la differenza che “i signori della guerra” somali qui sarebbero le tribù libiche.

In questo contesto, l’alleanza di Francia e Gran Bretagna con le tribù della Cirenaica, avrebbe due effetti: da un lato quello di rinforzare nel breve-medio periodo i senussiti; dall’altro quello di coagulare nel lungo periodo tutte le altre tribù della Tripolitania, Sirte e Fezzan contro i cirenaici. perché sebbene le principali tribù abbiano scaricato Gheddafi, questo non comporta minimamente che tra loro siano poi disposte a trovare un'accordo equilibrato. Secoli di inimicizia non si compongono per volere della Total o della BP.

E' chiaro che l’obiettivo di francesi e inglesi è quello di riuscire nel breve a volgere verso i loro interessi le risorse energetiche e finanziarie libiche, riducendo al minimo il ruolo dell’Italia e ridisegnando così la mappa di approvvigionamento energetico interno alla stessa Europa e ristabilendo anche una gerarchia politico-militare in ambito Nato e Ue.

Ma oltre alla necessità (non semplice da attuarsi) per Parigi e Londra di organizzarsi consensualmente la spartizione del bottino, appare difficile riproporre nel terzo millennio un protettorato stile Porto Rico sulle sponde del Mediterraneo. Più probabilmente, le truppe anglo-francesi dovranno tentare di condizionare dall’esterno le nuove alleanze con il nuovo regime libico. Sempre che, naturalmente, riescano a formarlo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

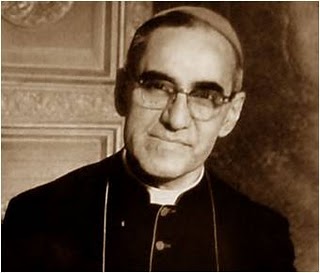

Erano le 18,00 del 24 marzo del 1980, quando Monsignor Romero veniva ucciso mentre serviva messa. Trucidato per mano di un miliziano del colonnello D'Abuisson, il capo dagli squadroni della morte del governo militare di El Salvador, Romero venne immolato sull’altare davanti agli occhi di un popolo di fedeli. Una scena di terrore che è diventata il canone di un’ultima cena dei nostri tempi, attualizzata nell’inferno dell’ingiustizia di una dittatura e nelle carni di un prete che nasceva mistico e quasi conservatore diventando però poi un profeta di giustizia e di coraggio.

Lo ricordano come martire le Chiese protestanti, mentre quella cattolica apre la pratica di beatificazione soltanto nel 1997, quasi costretta dalle pressioni dei credenti. Al suo funerale è proprio Wojtyla, il pastore supremo della sua Chiesa, a non essere presente. Lo stesso che gli aveva sempre negato l’appoggio della Curia per la critica che il Monsignore rivolgeva al governo genocida amico di Washington; Roma interpretava ciò come una pericolosa vicinanza delle sue posizioni alla teologia della liberazione e lo aveva lasciato con distacco e imperturbabilità nelle sue suppliche di aiuto.

Romero era solo un vescovo che aveva scelto il popolo, “la mia profezia” come diceva lui, contro la feroce repressione imposta dagli assassini del regime militare instauratosi nel paese. La sua formazione, inizialmente mistica e molto distante dal cristianesimo sociale, si capovolge in una seconda conversione. Nelle omelie, dai microfoni della radio diocesana Ysax e nelle missive alla Chiesa di Roma, Romero denuncia le violazioni dei diritti umani, le torture, la repressione politica e la violenza perpetrata dall’esercito e dall’estrema destra al potere.

Tutto questo mentre gli Stati Uniti, prima con Carter e poi ancora di più con Reagan, davano man forte a stroncare ogni sovversione ai poteri militari di tutto il Sudamerica e a mantenere il comodo status quo. Romero è un prete che il potere considera comodo; un uomo di studi che invece si trasforma in un vescovo che denuncia le atrocità del regime del generale Carlos Humberto Romero, salito al governo nel 1977. L’episodio scatenante è l’assassinio dell’amico gesuita Rutilio, da sempre impegnato con i più poveri e con i perseguitati del paese.

Romero denuncia, arriva a scrivere all’allora presidente Carter e diventa per il popolo salvadoregno l’icona di una rivoluzione cristiana. Romero non può più pregare dio senza pregare per il suo popolo. Romero e la sua gente, insieme a tanti sacerdoti perseguitati dal regime, si lanciano come Davide contro Golia contro gli orrori praticati dalla Guardia Nacional, dalla Policía de Hacienda, ma soprattutto dall’organizzazione paramilitare “Orden”. La sintesi della sua pastorale è la più fedele traduzione per ogni credente del Vangelo di Gesù di Nazareth. Un’evidenza che solo agli interessi della Santa Sede è rimasta finora poco chiara.

Romero denuncia, arriva a scrivere all’allora presidente Carter e diventa per il popolo salvadoregno l’icona di una rivoluzione cristiana. Romero non può più pregare dio senza pregare per il suo popolo. Romero e la sua gente, insieme a tanti sacerdoti perseguitati dal regime, si lanciano come Davide contro Golia contro gli orrori praticati dalla Guardia Nacional, dalla Policía de Hacienda, ma soprattutto dall’organizzazione paramilitare “Orden”. La sintesi della sua pastorale è la più fedele traduzione per ogni credente del Vangelo di Gesù di Nazareth. Un’evidenza che solo agli interessi della Santa Sede è rimasta finora poco chiara.

A ricordare la sua morte, nella cripta dove è sepolto il Santo di tutta l’America Latina, insieme all’attuale arcivescovo di San Salvador si è recato ieri anche il Presidente Obama. Non c’è dubbio che la visita del presidente americano rappresenti un importante riconoscimento non solo alla figura di Romero, ma all’America Latina e al popolo cui egli ha sacrificato la vita.

Che ci sia dietro il corso di una nuova politica estera degli USA verso il Sudamerica vorremmo pensarlo dopo le parole spese a Rio de Janeiro sul modello del Brasile e sul proposito di ricucire i rapporti tesissimi dell’era Bush con tutto il Sudamerica, forse più per ragioni commerciali - va detto contro ogni tentazione romantica - che non rigorosamente politiche. Anche perché così come già nei giorni scorsi in Cile, dove il presidente Usa non ha ritenuto di doversi scusare a nome del suo Paese per aver organizzato e finanziato il colpo di Stato del 1973, che uccise il Presidente Salvador Allende e diede il via alla terribile dittatura di Pinochet, Obama ha perso un’occasione anche ieri a San Salvador, quando ha ritenuto di non dover chiedere perdono per aver addestrato, armato, sostenuto e poi protetto gli assassini di Romero.

La Chiesa indiana festeggia addirittura il Romero Day, mentre a Roma ci sarà la commemorazione a Santa Maria in Trastevere. Chissà se il nuovo papa riserverà un messaggio speciale per un profeta dell’amore che attende ancora di salire agli onori degli altari, in coda a tanti come il Cardinale Alojzije Viktor Stepinac, il prelato croato che accolse la conquista della Croazia da parte dei nazisti e degli ùstascia fascisti e a tante altre santificazioni lampo assai discutibili, celebrate dal suo precedessore.

Questa burocrazia di santi ci dice che anche dopo la sua morte Romero continua a non aver bisogno d’investiture dall’alto e a sfidarle con il conforto di avere la forza della sua gente. Ma ci dice che ancora oggi questo simbolo di rivoluzione profonda è considerato un pericolo. Intanto Oscar Romero è già santo, ben oltre i confini di El Salvador. Ed è una di quelle santità che più assomiglia alla sua vita: essere un prete che si è fatto popolo e che per questo ancora vive.