- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

A ormai quasi un anno dalla fine ufficiale delle operazioni di combattimento NATO in Afghanistan, le condizioni del paese centro-asiatico continuano a rimanere estremamente precarie, con gli “insorti” Talebani che sembrano rappresentare sempre più una seria minaccia per il governo-fantoccio di Kabul. Le forze che si battono contro l’occupazione americana hanno suggellato un 2015 caratterizzato da considerevoli progressi sul fronte militare con un attentato suicida nella giornata di lunedì che è stato il singolo episodio più grave per le truppe USA da quasi tre anni e mezzo.

L’attacco ha preso di mira un convoglio, composto da soldati americani e dell’esercito afghano, che stava attraversando un villaggio nei pressi dell’aeroporto di Bagram, a una cinquantina di chilometri dalla capitale, dove sorge la più grande base USA del paese. Le vittime sono state alla fine sei - tutte americane - e tre i feriti.

Poche ore più tardi, i Talebani hanno lanciato almeno tre razzi su Kabul, due dei quali sono esplosi rispettivamente in un quartiere che ospita ministeri e rappresentanze diplomatiche straniere e non lontanto dalla super-fortificata ambasciata americana.

Queste e altre iniziative dei Talebani hanno significativamente seguito di alcuni giorni una visita a sopresa in Afghanistan del segretario alla Difesa USA, Ashton Carter, proprio per discutere con gli alti ufficiali americani il deteriorarsi della situazione nel paese occupato dal 2001. Un paio di mesi fa, d’altra parte, il presidente Obama aveva annunciato il rinvio del ritiro delle forze armate dall’Afghanistan per lasciare quasi 10 mila uomini almeno fino alla fine del prossimo anno.

L’attentato di Bagram è avvenuto nel pieno di un’altra offensiva Talebana nella provincia meridionale di Helmand, tradizionalmente considerata una roccaforte degli “insorti”. Già da domenica scorsa i Talebani controllerebbero la città di Sangin, assieme al 65% del territorio dell’intera provincia, almeno secondo quanto affermato nei giorni scorsi dal numero uno del consiglio provinciale di Helmand, Muhammad Kareem Atal.

Il senso di panico diffuso tra le autorità locali, assieme allo stato confusionario in cui versano le debolissime istituzioni afghane, è apparso evidente da un disperato appello lanciato domenica dal vice-governatore della provincia di Helmand, Mohammad Jan Rasulyar. Quest’ultimo, sostenendo di non avere a disposizione altri mezzi di comunicazione con Kabul, ha pubblicato un messaggio su Facebook per chiedere al presidente afgano, Ashraf Ghani, di inviare rinforzi ed evitare che la provincia cada interamente nelle mani dei Talebani.

Il giorno successivo, un portavoce del ministero della Difesa di Kabul ha poi assicurato che a Helmand era arrivato un contingente delle forze speciali afgane per condurre una controffensiva contro i Talebani. Martedì, nella base di Camp Shorabak sono giunti anche alcuni soldati britannici, in aggiunta a quelli americani già presenti a Helmand da qualche settimana.

La costante presenza di forze NATO a sostegno dell’esercito afgano, com’è evidente, smentisce la versione di Washington, secondo la quale i militari stranieri rimasti nel paese svolgerebbero soltanto il ruolo di consiglieri o addestratori.  In 14 anni di guerra, comunque, molti distretti della provincia di Helmand sono stati segnati da violente battaglie e le località che sfuggono per il momento al controllo Talebano sono state più volte minacciate, specialmente negli ultimi mesi. Secondo i media americani, la stessa capitale provinciale, Lashkar Gah, sarebbe ora nel mirino dei Talebani, assestati ai confini della città in previsione di un possibile assalto.

In 14 anni di guerra, comunque, molti distretti della provincia di Helmand sono stati segnati da violente battaglie e le località che sfuggono per il momento al controllo Talebano sono state più volte minacciate, specialmente negli ultimi mesi. Secondo i media americani, la stessa capitale provinciale, Lashkar Gah, sarebbe ora nel mirino dei Talebani, assestati ai confini della città in previsione di un possibile assalto.

Le vicende di Helmand ricordano quelle recenti nella provincia settentrionale di Kunduz, dove i Talebani avevano per alcuni giorni occupato l’omonima capitale prima di operare una ritirata strategica di fronte al contrattacco dell’esercito di Kabul e delle forze speciali statunitensi.

Durante l’intervento, un aereo AC-130 americano aveva bombardato a lungo un ospedale di Medici Senza Frontiere a Kunduz, uccidendo 42 persone tra pazienti e staff medico, in quello che è apparso a tutti gli effetti come un crimine di guerra.

L’aggravarsi della situazione in Afghanistan è stato confermato pochi giorni fa anche dal Pentagono. Un rapporto del dipartimento della Difesa USA ha descritto come le perdite subite dalle forze di sicurezza afgane siano aumentate di quasi il 30% rispetto all’anno precedente, già considerato tra i più sanguinosi dal 2001.

Inoltre, il punto critico rimane sempre lo stato dell’esercito e della polizia indigeni, secondo il Pentagono bisognosi di “maggiore assistenza per diventare una forza capace, credibile e indipendente”. Gli “insorti”, infatti, “stanno perfezionando le loro capacità nell’individuare e sfruttare i punti deboli delle forze afgane, rendendo la situazione ancora precaria in alcune aree chiave e a rischio di deterioramento in altre”.

Nella già ricordata provincia di Helmand, ad esempio, secondo alcune stime nel corso del 2015 sarebbero morti circa duemila soldati afgani. Per le autorità locali, inoltre, l’avanzata dei Talebani sarebbe facilitata dall’elevato numero di militari che decidono di disertare e, spesso, di unirsi agli stessi “insorti”. Tutto questo accade nonostante gli Stati Uniti continuino a spendere ogni anno più di 4 miliardi di dollari per addestrare ed equipaggiare le forze di sicurezza afgane. La loro sostanziale inefficacia, causata principalmente dall’estraneità se non dall’aperta ostilità all’occupazione americana e della NATO, fornisce d’altronde la giustificazione per continuare a mantenere decine di migliaia di soldati stranieri nel paese a oltre 14 anni dall’inizio della guerra.

Tutto questo accade nonostante gli Stati Uniti continuino a spendere ogni anno più di 4 miliardi di dollari per addestrare ed equipaggiare le forze di sicurezza afgane. La loro sostanziale inefficacia, causata principalmente dall’estraneità se non dall’aperta ostilità all’occupazione americana e della NATO, fornisce d’altronde la giustificazione per continuare a mantenere decine di migliaia di soldati stranieri nel paese a oltre 14 anni dall’inizio della guerra.

La situazione militare al limite del disastro, infine, non è diversa da quella economica e sociale. Come ha spiegato il rapporto di fine anno dell’ONU sull’Afghanistan diffuso questa settimana, sono i civili a pagare le conseguenze più pesanti dell’interminabile conflitto, visto che il numero di vittime continua a salire, così come quello di coloro che sono costretti ad abbandonare le proprie abitazioni.

Inevitabilmente, un simile panorama si traduce in indicatori economici sempre più allarmanti, con povertà e disoccupazione in aumento anche a causa della progressiva riduzione del flusso di aiuti internazionali dai quali l’economia dell’Afghanistan è da tempo in larga misura dipendente.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Le elezioni di domenica scorsa per il rinnovo dei due rami del Parlamento spagnolo (Corti Generali) hanno stravolto completamente il sistema bipartitico che ha dominato il paese iberico fin dal ritorno alla democrazia nel 1977. I due principali partiti che si erano fino a oggi spartiti alternativamente il potere - Partito Popolare (PP) e Partito Socialista (PSOE) - saranno così costretti a cercare più di un partner se vorranno provare a governare per i prossimi quattro anni. Qualsiasi esecutivo dovesse nascere, scongiurando l’ipotesi di nuove elezioni, sarà tuttavia quasi certamente caratterizzato da una profonda instabilità.

La scelta degli elettori spagnoli di punire i due partiti alla guida di governi che negli ultimi otto anni hanno adottato durissime misure di rigore è tutt’altro che sorprendente ed è anzi un dato comune a molti altri paesi europei. L’esempio più simile e recente è quello del vicino Portogallo, dove qualche settimana fa è nato un governo di centro-sinistra nonostante il partito di centro-destra al governo avesse ottenuto la maggioranza relativa dei seggi in Parlamento, come ha fatto appunto il PP spagnolo.

L’altro aspetto simile tra i due scenari iberici è l’incapacità dei Partiti Socialisti all’opposizione - il PSOE spagnolo e il PS portoghese - di capitalizzare l’ostilità popolare verso i rispettivi governi e l’austerity imperante. Incapacità, appunto, legata al fatto che entrambi i partiti avevano avviato queste stesse politiche anti-sociali sotto la supervisione europea, successivamente proseguite e intensificate da governi di centro-destra.

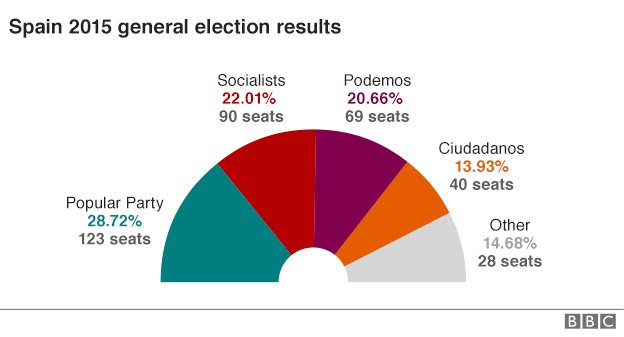

Complessivamente, il PP e il PSOE erano soliti raccogliere circa l’80% dei consensi nelle precedenti elezioni spagnole, mentre in questa tornata hanno a malapena superato il 50%. Il PP del primo ministro, Mariano Rajoy, si è fermato al 28,7%, che si traduce in 123 seggi sui 350 totali della Camera bassa (Congresso dei Deputati), vale a dire un terzo in meno di quelli conquistati nel 2011.

Se possibile, ancora più pesante è stata la batosta patita dai socialisti, i quali sono riusciti a peggiorare la già disastrosa prestazione di quattro anni fa al termine dei due mandati di governo di José Luis Zapatero. Il moderato entusiasmo mostrato nei commenti dopo la chiusura delle urne dal leader del PS, Pedro Sánchez, non si giustifica con gli appena 90 seggi ottenuti (22%), ovvero il peggior risultato della storia elettorale socialista, ma piuttosto con la vaga possibilità di poter guidare un esecutivo di coalizione di centro-sinistra.

Come ampiamente previsto, l’emorragia di voti dal PP e dal PSOE è finita per favorire due partiti/movimenti più o meno nuovi sulla scena nazionale: Podemos (Possiamo) e Ciudadanos (Cittadini). Il primo, nato pochi anni fa dal movimento degli “Indignados” e con un orientamento anti-austerity e di sinistra - peraltro attenuato considerevolmente negli ultimi mesi - assieme ad alcuni alleati a livello regionale ha ottenuto 69 seggi (20,7%).

Ciudadanos era sorto invece con un’agenda pro-business negli ambienti anti-separatisti catalani ed è diventato oggi il quarto partito spagnolo con 40 seggi e il 13,9% dei consensi. Questo risultato è decisamente al di sotto di quello che veniva attribuito al partito dai sondaggi prima del voto e l’incapacità di ottenere il successo previsto è dovuta probabilmente allo scarso appeal di un programma economicamente di destra in un paese profondamente segnato da anni di austerity.

Il risultato inferiore alle aspettative di Ciudadanos ha fatto in ogni caso svanire la possibilità di un governo di centro-destra formato da questo partito e dal PP. Il leader di Ciudadanos, Albert Rivera, aveva mostrato di essere disponibile a valutare una simile eventualità, sempre che il premier Rajoy venisse rimosso dal suo incarico visti gli scandali in cui è stata coinvolta la sua leadership.

Salvo complicate intese o alleanze, l’unica possibilità per Rajoy e il PP di rimanere al potere sembra essere un governo di minoranza con il consenso almeno del PS. Questa ipotesi sarebbe però difficilmente digeribili per i residui elettori socialisti, così che i vertici del partito lunedì hanno garantito che il partito voterà contro un eventuale governo guidato dal PP.

A sua volta, il numero uno di Podemos, Pablo Iglesias, sempre lunedì ha lasciato intendere di poter valutare una qualche collaborazione con il PSOE, essendo il primo obiettivo del partito/movimento quello di impedire al PP di rimanere alla guida del paese e di intraprendere un percorso di “transizione” per cambiare la Spagna. Teoricamente, il PSOE e Podemos potrebbero dar vita a una coalizione di governo con una maggioranza in Parlamento se ai loro seggi dovessero aggiungersi i 2 di Unità Popolare (UP) - l’alleanza in cui è confluita Sinistra Unita (IU) - e almeno una parte dei 26 andati a vari partiti su base regionale.

Albert Rivera di Ciudadanos, invece, ha invitato il PSOE all’astensione in un prossimo voto di fiducia al nuovo governo di minoranza PP. Secondo la Costituzione spagnola, se un esecutivo non ottiene al primo voto la maggioranza assoluta del Parlamento, 48 ore più tardi è prevista una nuova votazione nella quale è sufficiente conquistare la maggioranza dei deputati presenti. A complicare ulteriormente la situazione c’è stata infine la conquista da parte del PP della maggioranza assoluta dei seggi al Senato. Alla Camera alta del Parlamento spagnolo non viene richiesto il voto di fiducia ai governi ma, in caso di nascita di un gabinetto di centro-sinistra, potrebbe rappresentare un ostacolo all’approvazione delle leggi avanzate da quest’ultimo.

A complicare ulteriormente la situazione c’è stata infine la conquista da parte del PP della maggioranza assoluta dei seggi al Senato. Alla Camera alta del Parlamento spagnolo non viene richiesto il voto di fiducia ai governi ma, in caso di nascita di un gabinetto di centro-sinistra, potrebbe rappresentare un ostacolo all’approvazione delle leggi avanzate da quest’ultimo.

Le trattative per arrivare a un accordo di governo dureranno comunque alcune settimane ma il dato più importante emerso dalla consultazione elettorale appena terminata è senza dubbio la crisi del sistema di governo bipartitico post-franchista.

I nuovi scenari spagnoli sono emersi come altrove in Europa in seguito al tracollo economico iniziato nel 2008. Soprattutto, le politiche implementate indistintamente dai governi di destra e di “sinistra” per salvare i sistemi capitalistici nazionali hanno prodotto una crisi di legittimità delle classi dirigenti tradizionali, chiamate dai centri del potere economico-finanziario ad adottate politiche di impoverimento di massa.

In un paese relativamente stabile dal punto di vista politico negli ultimi quattro decenni come la Spagna, questa situazione ha portato a un’insolita frammentazione che un movimento come Podemos, nonostante si fosse proposto come alternativa all’austerity, agli scandali di corruzione, allo strapotere delle banche, è riuscito a capitalizzare solo in parte.

Anzi, poco prima del voto, il partito di Iglesias era precipitato nel gradimento dei potenziali elettori, in conseguenza forse del brusco risveglio seguito alla sostanziale accettazione dei diktat di Bruxelles da parte del governo di Syriza in Grecia, che Podemos ha sempre sostenuto in maniera decisa. Podemos, inoltre, nell’ultimo anno aveva fatto una parziale marcia indietro rispetto a molte proposte con un’impronta di sinistra, anche se non propriamente rivoluzionarie, presentate nel manifesto del gennaio 2014. Per darsi probabilmente un’immagine più accettabile agli occhi dei centri di potere in Spagna e in Europa, nell’ultimo periodo Podemos aveva sostanzialmente abbandonato alcune proposte “radicali”, come ad esempio la nazionalizzazione delle banche e delle principali aziende spagnole, la revisione del debito pubblico, l’uscita dalla NATO, l’abbassamento dell’età pensionabile e l’aumento degli assegni erogati ai pensionati.

Per darsi probabilmente un’immagine più accettabile agli occhi dei centri di potere in Spagna e in Europa, nell’ultimo periodo Podemos aveva sostanzialmente abbandonato alcune proposte “radicali”, come ad esempio la nazionalizzazione delle banche e delle principali aziende spagnole, la revisione del debito pubblico, l’uscita dalla NATO, l’abbassamento dell’età pensionabile e l’aumento degli assegni erogati ai pensionati.

Allo stesso modo, erano apparsi appelli al patriottismo, all’unità della Spagna e ai valori cattolici che hanno permesso a Podemos di ricevere una qualche copertura positiva sui principali media.

La natura e la residua attitudine al cambiamento di Podemos sarà testata in ogni caso nelle prossime settimane, visto l’innegabile peso della rappresentanza parlamentare conquistata. Nel frattempo, le procedure del dopo voto prevedono l’insediamento del nuovo Parlamento il prossimo 13 gennaio, in seguito al quale il sovrano, Felipe VI, chiederà al leader del partito con il maggior numero di seggi - Rajoy del PP - di provare a formare il nuovo governo.

In caso di fallimento, ogni scenario appare ad oggi percorribile, inclusa la possibilità di nuove elezioni già nei primi mesi del nuovo anno.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Tra le cause delle tensioni latenti all’interno dell’Unione Europea e tra la prima economia del continente la Germania - e gli Stati Uniti, figura il progetto di costruzione di un’aggiunta al gasdotto Nord Stream che da qualche anno collega già in maniera diretta la Russia con il territorio tedesco attraverso il Mar Baltico. Quello che è stato battezzato come Nord Stream 2 consiste in un raddoppio dell’infrastruttura esistente e della quantità di gas naturale russo trasportato verso il mercato europeo, con conseguenze economiche e strategiche facilmente immaginabili.

Il piano sta provocando un’accesa disputa nell’UE, soprattutto in seguito a una recente visita a Mosca del vice-cancelliere e ministro dell’Economia tedesco, il Socialdemocratico Sigmar Gabriel, durante la quale ha sostenuto che la nascita del Nord Stream 2 è “nell’interesse” del suo paese e che sulle procedure per la realizzazione non dovranno esserci “interferenze politiche”.

Il Nord Stream 2 dovrebbe aggiungere 55 miliardi di metri cubi di gas all’anno agli altrettanti già forniti dalla Russia alla Germania attraverso l’impianto esistente. Il colosso pubblico russo dell’energia Gazprom detiene il 50% del nuovo progetto, mentre una fetta del 10% è attribuita a ognuna di queste cinque compagnie europee: l’anglo-olandese Royal Dutch Shell, le tedesche E.ON e BASF/Wintershall, l’austriaca OMV e la francese Engie (ex GDF Suez).

A partire dall’annuncio fatto qualche mese fa da Gazprom circa il lancio della joint venture, sono emerse subito posizioni contrastanti in Europa e oltreoceano. Il progetto è caldamente sostenuto da Mosca, da dove si scorgono vantaggi politici, strategici ed economici nella sua realizzazione. La Russia, innanzitutto, nonostante i proclami, gli sforzi e i progressi effettivi per espandere i legami energetici con l’Asia, resta tuttora vincolata all’Europa per le proprie esportazioni di gas e petrolio.

Il Nord Stream 2 garantirebbe così uno sbocco importante ed entrate sicure nei prossimi anni, annullando virtualmente le varie criticità venutesi a creare con l’esplosione della crisi in Ucraina e il raffreddamento dei rapporti con l’Occidente.

In particolare, sul finire del 2014 Bruxelles aveva bocciato il progetto South Stream, cioè il gasdotto che doveva collegare la Russia all’Italia attraverso i Balcani, ufficialmente perché contrario alla normativa energetica europea che prevede il divieto fatto a un unico operatore di possedere sia il gas sia gli impianti con cui viene trasportato. In questo caso, l’operatore in questione era sempre la russa Gazprom.

Il presidente Putin aveva poi deciso di sostituire il South Stream con un altro progetto di gasdotto per raggiungere l’Europa meridionale, questa volta attraverso la Turchia. Il recente scontro tra Mosca e Ankara sulla Siria dopo l’abbattimento di un jet russo da parte turca ha però sospeso anche questa iniziativa. Il governo tedesco, da parte sua, non ha ancora annunciato la propria posizione ufficiale in merito al Nord Stream 2, anche se il già ricordato Gabriel e il ministro degli Esteri, Frank-Walter Steinmeier, si sono detti favorevoli o, più in generale, hanno parlato pubblicamente della necessità di collaborare con la Russia in ambito energetico.

Il governo tedesco, da parte sua, non ha ancora annunciato la propria posizione ufficiale in merito al Nord Stream 2, anche se il già ricordato Gabriel e il ministro degli Esteri, Frank-Walter Steinmeier, si sono detti favorevoli o, più in generale, hanno parlato pubblicamente della necessità di collaborare con la Russia in ambito energetico.

La classe dirigente tedesca è comunque divisa sull’atteggiamento da tenere nei confronti di Mosca, con ad esempio gran parte dei media che sostengono da tempo la necessità della linea dura, mentre il mondo degli affari auspica al contrario la fine delle sanzioni.

In molti chiedono ora alla cancelliera Merkel di far conoscere gli orientamenti della Germania in questo senso e la questione dell’allargamento del gasdotto è con ogni probabilità all’ordine del giorno del vertice UE in programma tra giovedì e venerdì a Bruxelles.

Quella del Nord Stream 2 è una vera e propria patata bollente in mano a Berlino, dove il governo si ritrova a doversi districare tra una selva di interessi contrastanti e scelte strategiche estremamente delicate. Le tensioni maggiori sono legate appunto al fatto che alcune delle più influenti multinazionali europee spingono per la realizzazione del nuovo gasdotto malgrado i loro governi appoggino ufficialmente le sanzioni economiche applicate contro la Russia.

La questione s’intreccia ovviamente anche con la crisi ucraina. La quantità di gas trasportato annualmente dal Nord Stream 2 sarebbe simile a quella che dalla Russia transita attraverso l’Ucraina per giungere in Europa. Kiev verrebbe così tagliata fuori da un traffico redditizio che, per un’economia già in stato comatoso, frutta circa due miliardi di dollari l’anno in diritti di transito.

Inoltre, se la Germania e l’Unione Europea dovessero avallare il nuovo progetto, si rischierebbe di mettere la parola fine sulla politica unitaria nei confronti del regime ucraino, ufficialmente sostenuto contro la presunta “aggressione” russa e allo stesso tempo colpito duramente nei suoi interessi economico-strategici con il via libera a un progetto favorevole a Mosca. Il presidente ucraino, Petro Poroshenko, e il primo ministro, Arsenyi Yatseniuk, hanno infatti inviato messaggi molto chiari a Bruxelles per invitare l’Unione a boicottare il progetto Nord Stream 2.

Le contraddizioni relative all’Ucraina sono state citate anche in una recente lettera inviata da alcuni paesi UE alla Commissione Europa per sollecitare la bocciatura del nuovo gasdotto nel Mar Baltico. Paesi come Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia si sono detti preoccupati per la minaccia alla “realizzazione di una politica europea unitaria con alleati e partner tradizionali”. Inoltre, prosegue la lettera, “è nell’interesse strategico dell’UE conservare il transito [di gas russo] dall’Ucraina, non solo dal punto di vista della sicurezza energetica, ma anche per il mantenimento della stabilità in Europa orientale”.

Secondo quanto riportato martedì dal Financial Times, anche il premier italiano Renzi si sarebbe aggiunto al coro dei contrari al Nord Stream 2 nell’UE durante un vertice della settimana scorsa, evidenziando il doppiogiochismo di Berlino in relazione alla Russia e, soprattutto, la disparità di trattamento tra questo progetto e l’ormai naufragato South Stream.

Secondo alcuni commentatori, l’iniziativa di questi governi sarebbe stata quanto meno coordinata con Washington. Gli Stati Uniti hanno espresso finora riserve nei confronti del Nord Stream 2 solo attraverso dichiarazioni di diplomatici che occupano posizioni relativamente minori.

L’ostilità dell’amministrazione Obama a questo progetto, tuttavia, si può agevolmente dedurre, poiché la sua realizzazione rinsalderebbe ancor più i legami energetici tra l’Europa - in particolare la Germania - e la Russia nel quadro di un’integrazione economico-strategica che gli USA vedono come una delle minacce in assoluto più gravi ai propri interessi.

L’ambiguità mostrata fin qui da Bruxelles sul Nord Stream 2 è ad ogni modo rivelatrice delle tensioni e delle incertezze che attraversano la classe dirigente europea, divisa tra l’abbraccio a un progetto economicamente e strategicamente sensato e la necessità di salvare un’apparenza di armonia all’interno dell’Unione e di non danneggiare i rapporti con gli Stati Uniti. Il commissario UE per il clima e l’energia, Miguel Arias Cañete, ha da parte sua assicurato che il Nord Stream 2 verrà approvato solo se sarà in linea con la legislazione europea. Un’eventuale decisione finale da parte di Bruxelles sarà però prettamente politica, tenendo anche in considerazione che la già citata norma che impedisce il possesso da parte di un unico soggetto del gas e dei gasdotti è in questo caso non facilmente applicabile a Gazprom vista la joint venture che dovrebbe lavorare al progetto.

Il commissario UE per il clima e l’energia, Miguel Arias Cañete, ha da parte sua assicurato che il Nord Stream 2 verrà approvato solo se sarà in linea con la legislazione europea. Un’eventuale decisione finale da parte di Bruxelles sarà però prettamente politica, tenendo anche in considerazione che la già citata norma che impedisce il possesso da parte di un unico soggetto del gas e dei gasdotti è in questo caso non facilmente applicabile a Gazprom vista la joint venture che dovrebbe lavorare al progetto.

A complicare la decisione dell’UE vi è poi la perentoria presa di posizione di Berlino per voce del ministro Gabriel, il quale ha garantito a Putin che, “in merito alle questioni legali”, la Germania si adopererà affinché “il tutto rimanga di competenza delle autorità tedesche”.

L’apparente unità dell’Unione Europea e di questa con l’alleato americano, insomma, rischia di andare clamorosamente in frantumi sulla spinta di forze centrifughe prodotte da interessi divergenti e da scelte di politica estera irrazionali sempre meno sostenibili.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Le prime settimane del nuovo governo conservatore in carica in Polonia stanno creando accesissime polemiche sulle tendenze autoritarie già mostrate dal partito al potere, protagonista in questi giorni anche di una crisi costituzionale che nello scorso fine settimana ha portato nelle piazze delle principali città del paese decine di migliaia di manifestanti.

Le proteste sono state organizzate da un’organizzazione indipendente e dai due principali partiti di opposizione. L’obiettivo delle manifestazioni è stato appunto il governo del Partito Diritto e Giustizia (PiS) della premier, Beata Szydlo, e il presidente e compagno di partito di quest’ultima, Andrzej Duda, al centro di uno scontro frontale con il Tribunale Costituzionale polacco.

Subito dopo essersi insediato lo scorso mese di novembre, il nuovo governo di destra si era mosso per annullare le precedenti nomine di tre giudici del Tribunale Costituzionale, procedendo invece con la scelta di candidati più graditi alla nuova maggioranza. La decisione aveva subito provocato uno scontro istituzionale, aggravatosi dopo che l’esecutivo venerdì scorso aveva bloccato la pubblicazione sulla versione polacca della Gazzetta Ufficiale di due sentenze dello stesso Tribunale, che dichiaravano legali le nomine del precedente governo e incostituzionali quelle più recenti favorevoli al PiS. La mancata pubblicazione ha reso le sentenze di fatto inapplicabili.

In seguito, un esponente del nuovo governo aveva assicurato che esse sarebbero state pubblicate ma, nella serata di venerdì, il leader del PiS, l’ex primo ministro Jaroslaw Kaczynski, ha escluso del tutto questa possibilità, dal momento che le sentenze non sarebbero valide perché emesse senza il quorum necessario di giudici votanti previsto dalla legge. Kaczynski ha poi aggiunto che il suo partito sta preparando una riforma complessiva del Tribunale Costituzionale, senza fornire ulteriori dettagli.

Martedì sera, il primo ministro è a sua volta apparsa in diretta televisiva per difendere la posizione del governo. La Szydlo ha fatto appello all’unità del paese e ha attribuito la responsabilità della disputa in atto allo stesso Tribunale Costituzionale e al partito europeista di centro-destra Piattaforma Civica (PO), al potere fino alla vigilia delle elezioni di ottobre, colpevoli entrambi di volere bloccare una “buona riforma” della giustizia polacca.

La determinatezza con cui il governo di Varsavia sta affrontando la questione dei giudici costituzionali è dovuta all’importanza della posta in gioco. Infatti, la scelta di giudici compiacenti risulta fondamentale per evitare che il più alto tribunale polacco possa bloccare la riorganizzazione dello Stato in senso autoritario nei piani del PiS, tramite, tra l’altro, modifiche alla Costituzione.

I leader dei partiti di centro-destra all’opposizione - Piattaforma Civica (PO) e Polonia Moderna – hanno fatto riferimento a questa evoluzione nel corso della manifestazione tenuta a Varsavia sabato scorso. Tomasz Siemoniak di PO ha parlato di “guerra allo stato di diritto”, mentre il numero uno di Polonia Moderna, Ryszard Petru, ha puntato il dito contro il leader incontrastato del PiS, Jaroslaw Kaczynski, accusandolo di aspirare a “imporre la propria volontà sulla Polonia”.

Quest’ultimo, fratello del defunto presidente polacco Lech Kaczynski, vittima di un incidente aereo in Russia nel 2010, è considerato la massima autorità nel suo partito, pur non ricoprendo alcun incarico di governo a causa di un’immagine pubblica non esattamente immacolata visti gli scandali e la deriva autoritaria che avevano segnato l’esecutivo da lui stesso guidato tra il 2006 e il 2007. La stessa tendenza all’erosione dei principi democratici è apparsa evidente fin dall’inizio del nuovo mandato di governo del PiS. Sul modello del governo del premier Viktor Orbán in Ungheria, Kaczynski e il suo partito intendono sostanzialmente adottare una serie di misure per ridurre lo spazio del dissenso interno e accentrare nelle mani dell’esecutivo tutti i poteri dello Stato, indebolendo il principio di separazione fissato dalla Costituzione.

La stessa tendenza all’erosione dei principi democratici è apparsa evidente fin dall’inizio del nuovo mandato di governo del PiS. Sul modello del governo del premier Viktor Orbán in Ungheria, Kaczynski e il suo partito intendono sostanzialmente adottare una serie di misure per ridurre lo spazio del dissenso interno e accentrare nelle mani dell’esecutivo tutti i poteri dello Stato, indebolendo il principio di separazione fissato dalla Costituzione.

Solo un paio di giorno dopo l’insediamento del nuovo governo, ad esempio, era stato convocato un vertice tra la premier Szydlo, Kaczynski e i direttori delle quattro agenzie di intelligence del paese. Poco dopo la riunione, questi ultimi hanno rassegnato le proprie dimissioni, ufficialmente in maniera “volontaria”.

Le nomine dei sostituti hanno beneficiato personalità vicine al PiS, mentre come capo dei servizi segreti polacchi è stato scelto Mariusz Kaminski, ex numero uno dell’agenzia anti-corruzione. Kaminski era stato condannato a tre anni di carcere e all’interdizione dagli incarichi pubblici per dieci anni per abuso di potere lo scorso mese di marzo, ma il presidente Duda, secondo molti andando al di là dei suoi poteri, gli ha concesso la grazia subito dopo essere stato eletto, spianando la strada per la sua successiva nomina.

Il Pis ha poi limitato le facoltà di controllo sui servizi segreti assegnate ai partiti di opposizione, riducendo il numero dei membri dell’apposita commissione parlamentare e abolendo la regola che prevede la rotazione della presidenza tra esponenti della maggioranza e della minoranza.

La sovrapposizione tra Stato e Chiesa è un altro dei tradizionali obiettivi del PiS, assieme alla censura dei media e della cultura polacca. Una recente iniziativa del ministro della Cultura, Piotr Glinski, aveva avuto qualche eco anche al di fuori dei confini del paese dell’Europa orientale. L’esponente del governo aveva cercato cioè di impedire la rappresentazione di una commedia della drammaturga premio Nobel austriaca, Elfriede Jelinek, presso il teatro di Breslavia a causa della natura considerata “pornografica” di alcune scene.

Quando, in un’intervista televisiva, una giornalista della rete pubblica TVP aveva poi chiesto al ministro se la sua decisione fosse contraria alla libertà di espressione, quest’ultima era stata sospesa dalla conduzione, verosimilmente dietro pressioni del governo. Lo stesso ministro Glinski avrebbe poi dichiarato che la libertà di espressione artistica non va applicata alle pubblicazioni e alle istituzioni culturali finanziate dallo stato.

Preoccupazioni per i tentativi del governo di Varsavia di restringere la libertà di stampa sono state manifestate in questi giorni anche dalla Federazione Europea dei Giornalisti. Per questa organizzazione, il PiS sarebbe intenzionato a propagandare i valori tradizionali cattolici in Polonia, nonché a esercitare maggiore controllo sui servizi pubblici di informazione.

Per l’Associazione dei Giornalisti Polacchi sarebbe già iniziata una sorta di “caccia alle streghe” nella televisione pubblica. Citando l’esempio della reporter televisiva protagonista dello scontro verbale con il ministro della Cultura, l’associazione ha denunciato il governo per avere già deciso i nomi dei giornalisti che “dovrebbero sparire dallo schermo”.

Il nuovo governo intende anche modificare le modalità di stanziamento dei fondi per la cultura. Ciò che si prospetta è una serie di iniziative all’insegna della promozione del nazionalismo più spinto e dei valori tradizionali basati sulla storia e l’identità polacche.

Il ritorno al potere del PiS a Varsavia ha segnato infine anche una svolta in politica estera. Il nuovo governo e la nuova maggioranza parlamentare hanno fatto subito registrare toni ancora più aggressivi nei confronti di Mosca rispetto alle posizioni già sufficientemente estreme in questo senso del precedente gabinetto di centro-destra.

Questo partito, al contrario di PO, è attestato su posizioni critiche verso l’Unione Europea, come ha chiarito il recente tentativo di respingere il programma di accoglienza di profughi e immigrati stabilito da Bruxelles. Il PiS auspica invece una maggiore integrazione della Polonia nella NATO e una partnership più solida con gli Stati Uniti.

Questo orientamento è apparso chiaro un paio di settimane fa quando il vice-ministro della Difesa, Tomasz Szatkowski, aveva lasciato intendere che il suo governo potrebbe essere interessato a ospitare ordigni nucleari NATO in territorio polacco. L’auspicio di Varsavia sarebbe dettato dai timori per la presunta crescente aggressività russa, anche se il giorno successivo una nota ufficiale del ministero ha negato che il governo intenda muoversi in questo senso. Al di là delle smentite, però, è innegabile che la classe dirigente polacca stia manovrando per ottenere il dispiegamento di un numero maggiore di armi e di uomini dell’Alleanza entro i propri confini. Questa tendenza era emersa già durante il precedente governo e, prevedibilmente, sarà ancora più evidente con il nuovo esecutivo guidato dal PiS. Allo stesso tempo, il carattere anti-europeista del partito lascia intravedere crescenti frizioni con l’Unione.

Al di là delle smentite, però, è innegabile che la classe dirigente polacca stia manovrando per ottenere il dispiegamento di un numero maggiore di armi e di uomini dell’Alleanza entro i propri confini. Questa tendenza era emersa già durante il precedente governo e, prevedibilmente, sarà ancora più evidente con il nuovo esecutivo guidato dal PiS. Allo stesso tempo, il carattere anti-europeista del partito lascia intravedere crescenti frizioni con l’Unione.

Nonostante la larga maggioranza con cui il PiS ha vinto le elezioni di ottobre, i suoi vertici sono consapevoli di come in Polonia esista ben poco sostegno per le politiche autoritarie che stanno perseguendo. Il successo alle urne dopo la disastrosa esperienza di governo del 2006/2007 è dovuto in gran parte all’insofferenza per le politiche di austerity dei governi di Piattforma Civica che Kaczynski e i suoi fedelissimi hanno promesso di attenuare, se non di invertire del tutto.

Una volta scemato il credito elettorale conquistato, è perciò probabile che le tensioni sociali e l’opposizione all’esecutivo di Beata Szydlo aumenteranno rapidamente. Anche per questa ragione, e visto il precedente che vide protagonista Jaroslaw Kaczynski quasi un decennio fa, il partito di governo a Varsavia intende procedere al consolidamento del potere in tempi brevi.

Per quanto riguarda le forze di opposizione, la loro credibilità nella difesa della democrazia in Polonia è vicina allo zero. Le formazioni nominalmente di sinistra sono ampiamente screditate e non sono riuscite a conquistare un solo seggio in Parlamento.

L’opposizione “moderata” è composta invece dai già ricordati PO e Polonia Moderna. Il primo è stato appunto punito dagli elettori nelle ultime elezioni per le sue politiche liberiste e anti-sociali, mentre il secondo ha un’agenda totalmente pro-business. Tutti, infine, manifestanto la propria opposizione al nuovo governo facendo appello all’Unione Europea, ovvero all’istituzione che ha sostenuto e continua a sostenere quelle stesse politiche anti-democratiche che hanno favorito l’ascesa di una forza ultra-conservatrice e con inclinazioni dittatoriali nella Polonia odierna.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Il discorso di lunedì del presidente americano Obama al Pentagono ha preceduto di poche ore l’arrivo a Mosca del segretario di Stato, John Kerry, per una visita, a detta del Cremlino, voluta dalla stessa Casa Bianca allo scopo di testare la possibilità di proseguire i negoziati per una soluzione politica della crisi in Siria. I toni usati da Obama sono stati però tutt’altro che pacifici e la sua apparizione presso il centro nevralgico della macchina da guerra USA è apparso a molti come un tentativo di placare gli animi dei “falchi” che all’interno della classe dirigente americana chiedono un intervento più incisivo in Medio Oriente, ufficialmente per sconfiggere lo Stato Islamico (ISIS/Daesh).

La presunta efficacia dei bombardamenti dei jet americani e degli alleati di Washington contro l’ISIS/Daesh nelle ultime settimane è stata al centro del discorso del presidente, assieme alla promessa di colpire ancora più duramente i fondamentalisti che continuano a controllare una porzione significativa di territorio tra la Siria e l’Iraq.

I media ufficiali hanno descritto l’intervento di Obama come una sorta di nuova dichiarazione di guerra all’ISIS/Daesh, senza interrogarsi sugli oltre dodici mesi di conflitto già trascorsi con risultati oggettivamente trascurabili.

Il discorso di Obama ha comunque suggellato un’escalation interventista iniziata almeno dall’attentato di Parigi del 13 novembre scorso e che ha avuto un’ulteriore impennata dopo la strage di San Bernardino, in California, a inizio dicembre. Dopo la decisione presa dalla Casa Bianca di inviare nella regione altre truppe delle Forze Speciali, attualmente attive in territorio siriano, Francia, Gran Bretagna e Germania hanno approvato l’intervento delle rispettive forze aeree nel paese sconvolto dalla guerra contro il regime di Assad.

L’intensificazione del conflitto annunciata sinistramente da Obama questa settimana mette dunque di fronte sempre più nel teatro di guerra in Siria un numero crescente di potenze con interessi contrastanti, rendendo complicato anche solo l’avvio di un percorso diplomatico.

La questione più scottante riguarda sempre il futuro del presidente siriano Assad e il ruolo che dovrebbe svolgere nel potenziale processo di transizione che si sta cercando di negoziare. Lo scontro sulla posizione del leader alauita (sciita) consiste in realtà nell’orientamento strategico che la nuova Siria dovrà avere, se rimarrà cioè allineata all’Iran e alla Russia o diventerà invece un altro fantoccio filo-americano.

Washington e i regimi sunniti mediorientali intendono ovviamente liquidare Assad, anche se soprattutto gli Stati Uniti sembrano avere ammorbidito la loro posizione in proposito, lasciando intendere che il presidente siriano potrebbe rimanere al suo posto durante il periodo iniziale della transizione politica.

Molto meno concilianti sono al contrario la Turchia, l’Arabia Saudita e le altre monarchie ultra-reazionarie del Golfo Persico, le quali gradirebbero un’uscita di scena immediata di Assad, preferibilmente in maniera volontaria oppure attraverso la forza delle armi dei gruppi fondamentalisti che esse stesse appoggiano. Questa identica posizione è stata assunta recentemente anche da svariate formazioni dell’opposizione siriana, riunitesi a Riyadh per trovare un accordo su una linea comune in vista dell’avvio delle trattative con i rappresentanti del governo di Damasco. Nonostante la dichiarazione congiunta emessa al termine dei lavori, il summit è stato caratterizzato da aspre divisioni interne all’opposizione, a conferma della sostanziale impossibilità di creare un fronte unito che possa presentarsi come interlocutore credibile nel processo di pace.

Questa identica posizione è stata assunta recentemente anche da svariate formazioni dell’opposizione siriana, riunitesi a Riyadh per trovare un accordo su una linea comune in vista dell’avvio delle trattative con i rappresentanti del governo di Damasco. Nonostante la dichiarazione congiunta emessa al termine dei lavori, il summit è stato caratterizzato da aspre divisioni interne all’opposizione, a conferma della sostanziale impossibilità di creare un fronte unito che possa presentarsi come interlocutore credibile nel processo di pace.

Questa difficoltà deriva dal fatto che praticamente nessuno dei gruppi che combattono contro Assad dispone di una reale base popolare in Siria, essendo piuttosto e in larga misura guerriglieri e mercenari al servizio di potenze straniere o fondamentalisti ugualmente sovvenzionati da Ankara, Abu Dhabi, Doha o Riyadh. Non a caso, infatti, sia il governo russo che quello iraniano hanno condannato il meeting nella capitale saudita, dove a loro dire erano presenti anche i rappresentanti di organizzazioni terroristiche.

Il futuro di Assad è stato in ogni caso discusso martedì a Mosca tra Kerry e il suo omolgo russo, Sergey Lavrov, e tra il numero uno della diplomazia USA e il presidente russo Putin. Sia Kerry che Lavrov hanno auspicato il raggiungimento di un compromesso tra Stati Uniti e Russia, visto che almeno a livello ufficiale entrambe le potenze considerano l’ISIS/Daesh come una minaccia globale.

Per il Cremlino, inoltre, l’attitudine dell’amministrazione Obama sarebbe cambiata negli ultimi tempi e risulterebbe evidente una minore ostilità nei confronti della Russia, con implicazioni potenzialmente positive riguardo la situazione in Siria.

In realtà, la relativa moderazione della Casa Bianca, a fronte delle spinte per scatenare una nuova guerra totale provenienti dal Partito Repubblicano e da molti anche tra quello Democratico, nasconde l’intenzione di giungere tramite il negoziato allo stesso obiettivo finora mancato con la forza. E questo obiettivo – la rimozione di Assad – continua a essere diametralmente opposto a quello perseguito dalla Russia.

I tentennamenti di Obama e le oscillazioni del suo governo tra gli sforzi diplomatici e una strisciante escalation militare vanno letti probabilmente secondo un’ottica interna. Se, da un lato, l’attenzione della Casa Bianca sembra essersi posata in gran parte sulla competizione con la Cina in Asia orientale e l’appetito per trascinare gli Stati Uniti in un nuovo conflitto rovinoso in Medio Oriente con decine di migliaia di soldati sul campo è decisamente scarso, dall’altro Obama deve far fronte in qualche modo alle pressioni interne e mostrare il proprio impegno a risolvere la crisi siriana senza sacrificare gli interessi americani.

Ad ogni modo, la fluidità della situazione è confermata dal fatto che fino a martedì non era ancora chiaro se il prossimo round di negoziati sulla Siria, previsto per il fine settimana a New York, avrebbe avuto luogo. La decisione di procedere in questo senso è giunta solo in seguito al vertice di Mosca, anche se già la prima questione sulla quale servirà un’intesa per fare qualche passo avanti rischia di mandare in crisi l’intero processo. Come stabilito nel precedente incontro di Vienna, i governi coinvolti nelle discussioni dovranno accordarsi su una lista comune di formazioni terroriste operanti in Siria che saranno escluse dai negoziati. Il compito di stilare questo elenco è stato assegnato alla Giordania, sul cui governo in molti stanno esercitando forti pressioni per includere i gruppi preferiti o escludere quelli sgraditi.

Come stabilito nel precedente incontro di Vienna, i governi coinvolti nelle discussioni dovranno accordarsi su una lista comune di formazioni terroriste operanti in Siria che saranno escluse dai negoziati. Il compito di stilare questo elenco è stato assegnato alla Giordania, sul cui governo in molti stanno esercitando forti pressioni per includere i gruppi preferiti o escludere quelli sgraditi.

Anche tra USA e Russia sembra esserci poco accordo su questo punto. Una delle critiche che Washington rivolge puntualmente a Mosca è infatti quella di bombardare forze anti-Assad diverse dall’ISIS/Daesh, tra le quali spiccano però formazioni integraliste violente come il Fronte al-Nusra - filiale ufficiale di al-Qaeda in Siria - Ahrar al-Sham e altre di importanza relativamente minore, ovvero una galassia jihadista, spesso propaganda come “moderata”, utilizzata più o meno apertamente dagli Stati Uniti e dai loro alleati come forza d’urto per abbattere il regime di Assad a Damasco.