- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

La rivendicazione dell’Isis della strage in California apre un altro capitolo nello scontro tra Stati Uniti e fondamentalismo religioso, ma ciò non impedisce ad Obama di continuare a mettere sullo stesso piano la lotta contro il terrorismo del Califfato e quella per la cacciata di Assad, che del Califfato è il nemico principale, oltre ad essere l’unico che può sconfiggerlo sul terreno.

All'iniziativa militare di Parigi si è sommata Londra e anche Berlino annuncia un suo impegno, ma ad oggi, se si deve misurare l'efficacia militare, la Russia di Putin rimane l’unico autentico avversario militare dello stato islamico. Ma nel caso dei russi l'essere nemici dell’Isis pare non basti a non essere nemici della Casa Bianca. A giudicare dalla Turchia, invece, sembra piuttosto che essere amici dell’Isis e della Casa Bianca nello stesso tempo sia più semplice.

La Turchia, che continua ad immaginare un suo ingresso nella Ue, resta ad oggi il più importante membro della Nato nell'area e di questo ruolo si fa scudo a protezione della sua ambiguità politica, che vede come sommamente pericolosa la ripresa del dialogo tra Washington e Mosca.

Eppure, alcuni analisti ritengono che l’intemerata politico-militare turca contro la Russia non avrebbe avuto luogo senza una previa consultazione di Ankara con Washington. Altre letture suggeriscono invece l’ipotesi che sia stata l’arroganza del Sultano Erdogan a mettere il mondo a rischio di una guerra ben più ampia di quella siriana. Ma è evidente come Ankara tenti di trascinare l'intero blocco militare Nato nel conflitto siriano, per poter utilizzarlo in funzione dei suoi interessi politici.

E’ verosimile che, comunque, Erdogan sia subito corso a chiedere l’aiuto statunitense dopo essersi reso conto di averla fatta grossa. Non è un caso che Obama abbia definito “legittima” la difesa da parte della Turchia del suo spazio aereo, mentre tace, imbarazzato, sulle prove che Mosca ha consegnato al mondo sui traffici che Ankara - e, significativamente, la rapace famiglia presidenziale - tiene in piedi con l’Isis. Con il quale condivide almeno due obiettivi (la cacciata di Assad e dei kurdi) ed una identità religiosa (quella sunnita).

Appare chiaro come il Sukoy russo sia stato abbattuto perché colpiva i raparti turcomanni che Ankara utilizza per sorvegliare il confine da dove passano armi, denaro, petrolio ed opere d’arte, e i cui proventi sono destinati ad arricchire la famiglia Erdogan.

Il tentativo di Ankara di spostare in ambito Nato il conflitto in Siria, assumendo così anche formalmente un ruolo decisivo, per ora è fallito, ma non è detto che non ci saranno altri strappi. Dall’ottica di Erdogan se la Nato decidesse d’intervenire il ruolo di Mosca sarebbe limitato alla difesa delle sue basi e, conseguentemente, il dopoguerra vedrebbe Mosca in una situazione più defilata di quanto al momento si stima. Per questo Ankara ha tutto l’interesse ad inasprire il conflitto e ad evitare un coordinamento politico, oltre che militare, tra Russia e Occidente.

Una soluzione politica della guerra in Siria che vedesse invece il governo di Damasco, Mosca e Teheran al tavolo delle trattative, potrebbe portare anche ad affrontar, anche solo come "effetto collaterale", la questione della riunificazione della diaspora kurda nel quadro di un accordo internazionale sul riassetto della regione. Cosa che, letteralmente, fa impazzire Ankara, che per i kurdi prevede la stessa sorte degli armeni. Quale che sarà l’evoluzione del conflitto (pero ora economico e commerciale oltre che politico) con Mosca, è evidente che la già scarsa credibilità del regime turco è stata ulteriormente menomata, così che l’abbattimento del Sukoy russo si è rivelato un pessimo affare, economicamente e politicamente. Mosca invece (su cui si può scommettere che cercherà la vendetta nel momento più propizio) per ora ha dimostrato freddezza e abilità politica, proseguendo nella sua attività militare e diplomatica.

Quale che sarà l’evoluzione del conflitto (pero ora economico e commerciale oltre che politico) con Mosca, è evidente che la già scarsa credibilità del regime turco è stata ulteriormente menomata, così che l’abbattimento del Sukoy russo si è rivelato un pessimo affare, economicamente e politicamente. Mosca invece (su cui si può scommettere che cercherà la vendetta nel momento più propizio) per ora ha dimostrato freddezza e abilità politica, proseguendo nella sua attività militare e diplomatica.

Ma, parallelamente, continuando nel suo percorso di comunicazione che salta di pari passo le catene dell’intermediazione insite nel dialogo tra stati, rivolgendosi in modo diretto all’opinione pubblica mondiale, come già fece un anno fa, per stoppare l’attacco USA alla Siria.

A questa nuova strategia di comunicazione il Cremlino sembra voler ora ricorrere sistematicamente. Un fatto inedito nella storia della comunicazione politica, a maggior ragione per un paese come la Russia e che procura all’Occidente inediti problemi. A cominciare dalla capacità di contribuire alla ormai diffusa certezza nell’opinione pubblica internazionale che Usa e alleati non hanno nessuna intenzione d combattere l’Isis finché gli serve ai suoi scopi.

Ma quello tra Russia e Turchia è solo un aspetto, pur pericoloso, del conflitto in Siria. Il risiko che abbiamo sotto gli occhi è la conseguenza di un disordine generalizzato causato dalle scelte folli della politica statunitense nella regione, con interventi diretti e sostegni militari e politici utili alle sue necessità energetiche e di controllo della movimentazione del greggio, come a sostenere il nuovo protagonismo politico-religioso dei paesi del Golfo, Arabia Saudita e Qatar in testa. Quali che siano le opinioni circa la fondatezza o meno delle politiche della Casa Bianca, una cosa è certa: se Washington decidesse di chiudere il conflitto, esso finirebbe nel volgere di poche settimane, politicamente o militarmente.

Le capitali occidentali continuano a recitare la litanìa della cacciata di Assad. Si dovrebbe poter pensare che c’è una strategia dietro la proposta. E’ così? Non sembra. Perché omettono di dire chi dovrebbe prendere il suo posto. Ovvero: chi governerebbe la Siria se domattina Assad si dimettesse e, per esempio, chiedesse asilo politico a Mosca?

Tre sono i soggetti siriani in campo: il regime di Assad, l’Isis e Al-Nusra. E allora? Chi dovrebbe governare a Damasco? Il Califfo Al-Baghdadi? O i fantomatici ed inesistenti jahidisti moderati? Cominciamo col dire che quelli che chiamano “moderati” sono Al-Nusra, ovvero la costola siriana e libica di Al-queda. Si possono considerare moderati? E comunque sono ininfluenti, non arrivano nemmeno a cento unità. Di nuovo: e allora? E’ il vuoto di potere totale l’obiettivo? Ovvero la riduzione della Siria ad una nuova Libia o a una nuova Somalia?

Alcuni opinionisti ritengono che gli USA siano eccessivamente defilati ed imputano alla debolezza politica di Obama l'assenza di un'iniziativa militare più decisa; ma non considerano che, vista da Washington, la priorità è più spostata in funzione degli interessi della Nato. Anche Obama conclude ogni dichiarazione di guerra all’Isis ricordando che Assad deve lasciare. Dal momento che sono due soggetti in guerra tra loro, le dichiarazioni del presidente USA ad un esame superficiale potrebbero apparire un controsenso o un equilibrismo, a seconda dei punti di vista. In realtà, però, rappresentano una linea politica: mentre la guerra all’Isis è divenuta una necessità inderogabile (a parole, però), la cacciata di Assad è stata e continua ad essere il centro della vera strategia statunitense. Che nella fine di Assad vede sì un aiuto ai suoi alleati storici (Ryadh e Tel Aviv) contro alcuni nemici storici (Iran e sciiti) ma soprattutto vede la fine dell’alleanza militare storica con la Russia. E Mosca, più che Damasco, l’obiettivo nel mirino politico di Washington. Mosca, infatti, ove la Siria cadesse in mano ai sunniti guidati dagli Emirati, perderebbe le sue uniche basi nel Mediterraneo e vedrebbe ridursi senz’appello la sua capacità d’influenza internazionale.

Mosca, infatti, ove la Siria cadesse in mano ai sunniti guidati dagli Emirati, perderebbe le sue uniche basi nel Mediterraneo e vedrebbe ridursi senz’appello la sua capacità d’influenza internazionale.

In una tenaglia continua che propone l’ingresso nella Nato a tutti i paesi dei Balcani, dopo aver già inserito nei suoi ranghi alcune ex repubbliche sovietiche come Estonia, Lettonia e Lituania, e in attesa di aggiungervi l’Ucraina, oltre ai paesi ex appartenenti al Patto di Varsavia, priva delle basi siriane la Russia verrebbe di fatto circondata e Mosca vedrebbe ridursi alla sua esclusiva dimensione nazionale o poco più il suo posizionamento nella scacchiera geostrategica.

Qui, e non altrove, sta l’interesse statunitense per la caduta di Assad. Che continua, in Europa come nel mondo arabo, a ritenere la Russia come un suo nemico strategico, come l’unica minaccia alla sua leadership politica e supremazia militare assoluta. Per questo sostiene, come la Turchia e l’Arabia Saudita, sia l’Isis che tutti coloro che si battono per la caduta di Assad. La guerra per procura fatta dai jiahidisti è lo stumento scelto per mandare in porto l’operazione.

Del resto, se questo è il core business dell’impegno USA in Siria, anche il sostegno ad Arabia Saudita e Israele, storici alleati di Washington, ha un peso determinante. Tel Aviv, come Ryadh, ritiene che la rottura dell’alleanza militare di Damasco con Teheran sia in principio un obiettivo strategico generale di riferimento e, oltre a ciò, sa che la fine di Assad comporterebbe una serissima difficoltà per Hezbollah in Libano ed Hamas nei Territori Occupati.

C’è da ricordare che Hezbollah ha duramente sconfitto l’esercito israeliano nell’invasione del Libano di qualche anno addietro e che ha garantito con il suo aiuto militare la sopravvivenza dell’esercito siriano; e sa anche che il legame di Hezbollah con Hamas ha permesso ai palestinesi di ridurre l’impatto del blocco operato da Israele verso Gaza.

La caduta di Assad, quindi, produrrebbe un effetto a catena di proporzioni decisive per tutto il riassetto della regione e, da solo, porterebbe a risultati impensabili da ottenere scegliendo invece uno ad uno gli obiettivi contro i quali, di volta in vota, Ryadh e Tel Aviv dovrebbero misurarsi. Se per i turchi la Siria rappresenta la possibilità di estendere il suo territorio e la sua influenza fino al confine con Israele, oltre che di eliminare sul nascere l’ipotesi della riunificazione della diaspora kurda, per l’Arabia Saudita e gli altri Emirati la caduta di Assad rappresenta la fine dell’asse militare, politico e religioso con l’Iran, che impedirebbe in prospettiva immediata anche la presa di controllo di Teheran sull’Irak, e la definitiva affermazione del wahabismo e dei salafiti sui sunniti siriani, maggioranza nel Paese.

Se per i turchi la Siria rappresenta la possibilità di estendere il suo territorio e la sua influenza fino al confine con Israele, oltre che di eliminare sul nascere l’ipotesi della riunificazione della diaspora kurda, per l’Arabia Saudita e gli altri Emirati la caduta di Assad rappresenta la fine dell’asse militare, politico e religioso con l’Iran, che impedirebbe in prospettiva immediata anche la presa di controllo di Teheran sull’Irak, e la definitiva affermazione del wahabismo e dei salafiti sui sunniti siriani, maggioranza nel Paese.

Nel frattempo, mentre la Siria è ormai un supermarket di guerra, dove si può trovare di tutto, oltre tremila uomini del Califfo Al Baghdadi sono entrati in Libia per farne la seconda capitale del Califfato dopo Raqa. Così, mentre non riesce a chiudere quella in Siria, l’Occidente ne vede una nuova che sta per scatenarsi: la guerra di Libia.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

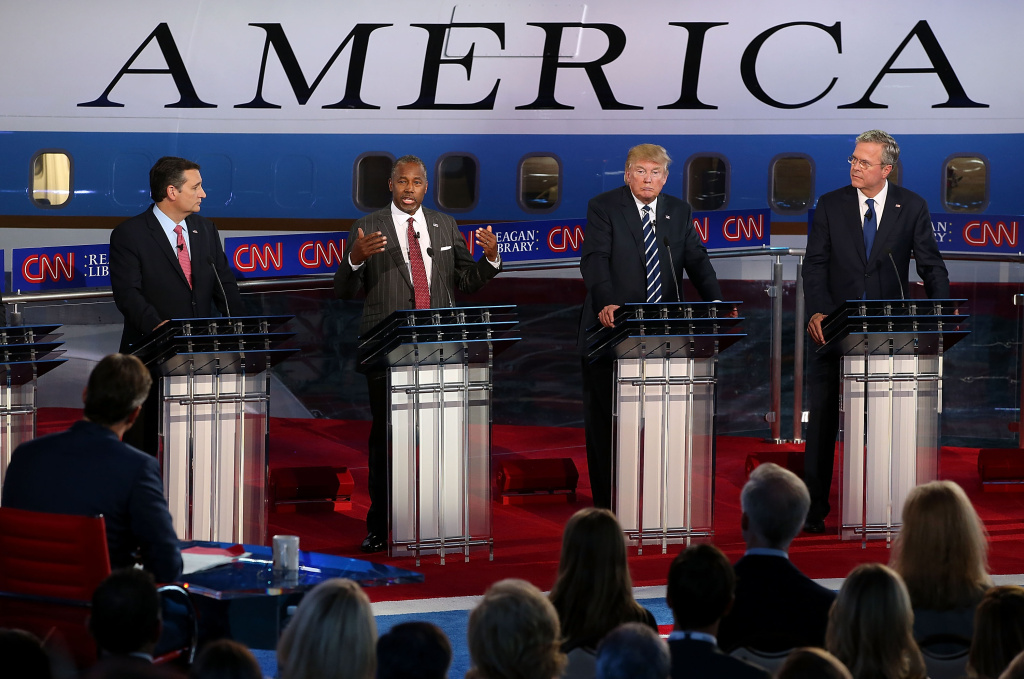

La parabola di Donald Trump a circa due mesi dall’inizio delle primarie Repubblicane per la Casa Bianca non sembra essere ancora in declino nonostante le previsioni e le speranze di molti dentro e fuori il suo partito. Anzi, dopo un momento di flessione, in questi giorni il miliardario imprenditore newyorchese è tornato nettamente in testa ai sondaggi, capitalizzando la persistente inconsistenza evidenziata da quasi tutti i suoi rivali alla ricerca della nomination.

La competizione interna al Partito Repubblicano in questa tornata elettorale ha già di gran lunga superato i limiti della decenza, con i candidati che stanno facendo a gara nel sollecitare i sentimenti più retrogradi di una fetta di elettorato molto ristretta, e dominata dal fondamentalismo cristiano, com’è appunto quella che partecipa solitamente alle primarie del “Grand Old Party”.

Inoltre, in un clima di fortissime tensioni sociali e con le sempre più evidenti conseguenze del militarismo americano - tra cui l’aumento della minaccia terrorista percepita - le sezioni più reazionarie della classe dirigente USA hanno rispolverato l’arma della retorica populista, così come della demagogia e del nazionalismo, favorendo la concentrazione da parte dei candidati Repubblicani su una manciata di temi apparentemente cruciali per la salute della società, primo fra tutti quello del presunto pericolo di un’immigrazione denunciata come fuori controllo.

L’altra questione che sta modellando queste prime fasi della corsa alla nomination in casa Repubblicana è poi la generale freddezza, per non dire ostilità, nei confronti dei politici legati all’establishment di Washington. In questo quadro, la fortuna raccolta almeno per ora da individui come Donald Trump risulta perciò un po’ meno sconcertante.

Il successo di Trump sta comunque preoccupando non poco i vertici del Partito Repubblicano, in ansia non tanto per le sue posizioni ultra-reazionarie se non esplicitamente fasciste, quanto per l’impossibilità a farsi eleggere per un candidato che mostri in manierà così aperta tutto il suo disprezzo per le minoranze etniche, per le donne e, in fin dei conti, per tutti coloro che guadagnano meno di lui.

Che quello Repubbicano sia il partito dei ricchi reazionari, in prevalenza bianchi, è ampiamente risaputo, ma le inclinazioni ideologiche che lo contraddistinguono non devono essere proclamate troppo apertamente per conservare quel poco di legittimità che rimane agli occhi degli elettori.

Come ha confermato un articolo apparso questa settimana sul New York Times, i leader repubblicani si trovano ad affrontare un dilemma per quanto riguarda l’approccio a Trump. Da un lato appare evidente il nervosismo per il possibile successo nelle primarie di un candidato che, nel caso dovesse correre per la Casa Bianca nelle elezioni del prossimo novembre, protrebbe causare una pesantissima sconfitta per il partito. Le conseguenze negative dell’effetto Trump potrebbero farsi sentire non solo sulle presidenziali ma anche sul voto per il Congresso e a livello locale, annullando i progressi fatti segnare dai repubblicani in questi anni.

D’altro canto, però, in pochi sembrano disposti ad assumersi il rischio di condurre un attacco frontale contro Trump, vista la sua predisposizione allo scontro, nonché all’insulto puro e semplice, che gli ha portato finora evidenti benefici invece di metterlo in difficoltà. Non solo, un’eventuale campagna anti-Trump dall’interno del partito rischierebbe di alienare ancor più l’elettorato Repubblicano e accentuare la corsa già in atto verso candidati ritenuti “outsider”. L’analisi del Times ha rivelato come un vero e proprio senso di panico sia ormai diffuso soprattutto tra i senatori che dovranno difendere i propri seggi in stati tradizionalmente in equilibrio tra Repubblicani e Democratici. Questo è il caso, ad esempio, dell’Illinois, del New Hampshire, della Pennsylvania, del Wisconsin e dell’Ohio.

L’analisi del Times ha rivelato come un vero e proprio senso di panico sia ormai diffuso soprattutto tra i senatori che dovranno difendere i propri seggi in stati tradizionalmente in equilibrio tra Repubblicani e Democratici. Questo è il caso, ad esempio, dell’Illinois, del New Hampshire, della Pennsylvania, del Wisconsin e dell’Ohio.

In quest’ultimo stato, uno “stratega” del partito ha ricordato il precedente delle elezioni del 1964, quando a correre per la Casa Bianca per i Repubblicani fu l’ultra-conservatore Barry Goldwater, considerato su posizioni troppo estreme per attrarre un numero sufficiente di consensi. In quell’anno, infatti, Lyndon Johnson vinse con una maggioranza schiacciante e i Repubblicani furono trascinati nel baratro da Goldwater, perdendo ad esempio ben 36 seggi alla Camera dei Rappresentanti.

Il timore che la nomination possa andare a Trump fa correre brividi lungo la schiena a molti tra i vertici Repubblicani soprattutto per le potenziali ripercussioni sul fronte dei finanziamenti. Il senatore della South Carolina, Lindsey Graham, anch’egli candidato alla Casa Bianca, ha spiegato come un paio di sostenitori molto generosi gli abbiano manifestato recentemente la loro preoccupazione per la resistenza mostrata da Trump nei sondaggi, sollecitando il partito ad agire e lasciando probabilmente intendere che una sua vittoria nelle primarie potrebbe determinare uno stop alle donazioni per i candidati ad altre cariche.

Uno dei punti di forza di Trump sembra essere d’altra parte la possiblità da parte sua di sostenere il costo della campagna elettorale grazie alle proprie ingenti finanze e alle donazioni degli elettori normali. Ciò ha permesso al 69enne magnate di attaccare i suoi rivali nella corsa alla nomination su un punto molto delicato, vale a dire la loro dipendenza da finanziatori miliardari che esercitano un’influenza eccessiva sulla politica di Washington.

Ad ogni modo, in un recentissimo sondaggio diffusamente citato negli Stati Uniti, il gradimento di Trump è passato dal 24% al 27% nell’ultimo mese. A fare le spese della sua risalita è stato soprattutto l’ex neurochirurgo di colore, Ben Carson, altro “estraneo” della politica che fino a poche settimane fa era appaiato con Trump al primo posto nelle intenzioni di voto dei potenziali elettori delle primarie.

Carson sembra avere pagato non tanto una serie di commenti denigratori nei confronti degli immigrati, sostanzialmente ribaditi in forma più blanda durante una sua recente visita ai rifugiati siriani in Giordania, quanto la totale estraneità alle questioni di politica estera in un momento in cui le crisi internazionali sono tornate a trovare ampio spazio nel dibattito politico USA.

Per i giornali d’oltreoceano, ciò avrebbe favorito i due senatori di estrema destra, Marco Rubio della Florida e Ted Cruz del Texas, attestati secondo la stessa recente indagine attorno al 16-17%. Pur facendo parte del circolo più esclusivo dell’élite politica americana - il Senato di Washington, appunto - entrambi sono riusciti a costruirsi un’immagine artefatta di candidati anti-establishment, cavalcando la tendenza che sembra caratterizzare l’attuale ciclo elettorale.

Più che altro, comunque, la competizione Repubblicana indica il persistere di una certa volatilità, determinata indubbiamente dal fatto che l’inizio delle primarie resta ancora relativamente lontano, ma anche dalla sostanziale assenza di una vera e propria base elettorale su cui possono contare i vari candidati. Visto anche il carattere reazionario e talvolta apertamente razzista delle loro posizioni, nessuno degli aspiranti alla Casa Bianca può vantare un seguito popolare consistente. Gli eventuali progressi evidenziati nei sondaggi, ancorché riferiti a campioni ristretti di un bacino elettorale altrettanto limitato, sono dovuti così a pochi ricchissimi finanziatori e allo spazio decisamente sproporzionato rispetto al loro spessore che trovano sui media “mainstream”.

Visto anche il carattere reazionario e talvolta apertamente razzista delle loro posizioni, nessuno degli aspiranti alla Casa Bianca può vantare un seguito popolare consistente. Gli eventuali progressi evidenziati nei sondaggi, ancorché riferiti a campioni ristretti di un bacino elettorale altrettanto limitato, sono dovuti così a pochi ricchissimi finanziatori e allo spazio decisamente sproporzionato rispetto al loro spessore che trovano sui media “mainstream”.

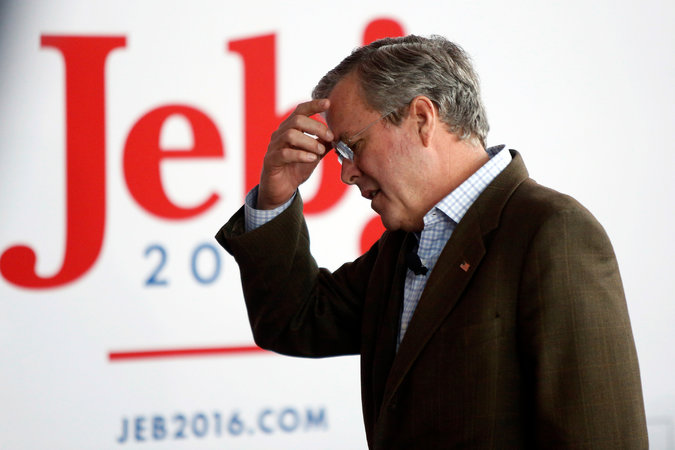

Il dato forse più significativo riscontrato finora, e che smentisce almeno in parte la tendenza appena descritta, è infine il flop della campagna di Jeb Bush. Considerato precocemente come il favorito d’obbligo per la nomination, l’ultimo rampollo di una delle famiglie più screditate d’America a correre per la Casa Bianca secondo gli ultimi dati raccoglierebbe un misero 5% tra gli elettori Repubblicani.

Pur essendo il candidato meglio finanziato tra quelli in corsa, almeno per ora l’ex governatore della Florida sembra scontare non solo il peso del suo cognome ma, anche e soprattutto, la fondamentale incapacità di rendere esteriormente accettabile un progetto politico ormai logoro e un passato non esattamente trascorso a combattere i poteri forti che decidono le sorti della “democrazia” americana.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’ennesimo episodio di violenza contro un cittadino di colore per mano della Polizia americana sta gettando nel panico l’amministrazione democratica della città di Chicago, guidata dall’ex capo di gabinetto del presidente Obama, Rahm Emanuel. La vicenda in questione riguarda in realtà un assassinio avvenuto più di un anno fa, anche se accuse, polemiche e proteste popolari sono scoppiate solo dopo la recente pubblicazione dell’autopsia sul corpo della vittima e, soprattutto, di un filmato registrato da un’auto della Polizia della metropoli dell’Illinois che documenta l’accaduto e che le autorità avevano cercato in tutti i modi di tenere nascosto.

Il video mostra come l’agente Jason Van Dyke la sera del 20 ottobre 2014 avesse sparato ben 16 colpi di pistola, tra cui la maggior parte dall’alto verso il basso, contro il 17enne Laquan McDonald. Quest’ultimo, dopo una serie di eventi non ancora chiariti, stava camminando al centro di una strada a quattro corsie e si stava chiaramente allontanando da Van Dyke e dai suoi colleghi senza evidenziare alcun comportamento minaccioso.

La ricostruzione visiva degli ultimi secondi di vita di McDonald ha smentito completamente la versione fornita dalla Polizia dopo la sua uccisione più di dodici mesi fa. In quell’occasione, il portavoce di un sindacato della Polizia di Chicago aveva sostenuto che il giovane afro-americano si stava dirigendo verso l’agente Van Dyke con la chiara intenzione di assalirlo.

Un comunicato del Dipartimento di Polizia della città raccontava invece di come lo stesso McDonald avesse ignorato l’ordine degli agenti di gettare a terra un coltello che teneva minacciosamente tra le mani. Secondo l’ufficio del procuratore della contea di Cook che sta conducendo le indagini, sulla scena era stato ritrovato un coltello con una lama di quasi 8 centimetri riposta però nella propria custodia. Alcuni giornali, citando informazioni provenienti dalla Polizia, avevano inoltre riportato che McDonald era stato ucciso da un singolo colpo di arma da fuoco al petto.

Subito dopo l’esecuzione di quest’ultimo, l’amministrazione comunale e i vertici della Polizia di Chicago hanno iniziato un’operazione di insabbiamento durata 13 mesi e scoperta solo grazie agli sforzi di due giornalisti free-lance. Attraverso cause legali, i due reporter sono riusciti a ottenere i risultati dell’autopsia del medico legale, che rilevava appunto 16 fori di proiettile sul corpo di McDonald, e la diffusione del filmato.

Le nuove prove hanno subito innescato manifestazioni spontanee di protesta nelle strade della città, mentre l’agente Van Dyke è stato inevitabilmente arrestato con l’accusa di omicidio di primo grado. Gli sviluppi degli ultimi giorni hanno lasciato tuttavia in sospeso più di una questione relativa alla responsabilità di coloro che hanno tentato di coprire l’agente assassino, con un approccio a una simile tragedia comune peraltro a praticamente tutte le città americane interessate dagli oltre mille omicidi che in media ogni anno vengono commessi per mano della Polizia.

Ad esempio, il filmato che il Dipartimento di Chicago ha dovuto rendere pubblico risulta insolitamente senza audio. Secondo la stessa Polizia, le telecamere installate sulle auto degli agenti sono in grado di registrare anche le tracce audio, ma, singolarmente, nella serata del 20 ottobre 2014 i dispositivi di tutte le vetture presenti sul luogo dell’assassinio di McDonald sarebbero stati interessati dallo stesso guasto tecnico.

Un testimone che era apparso di fronte al Gran Jury incaricato dell’indagine sulla sparatoria aveva poi ipotizzato la possibile manipolazione di un video di sorveglianza da parte della Polizia. L’uomo era il direttore di un Burger King nei pressi del luogo sove sono avvenuti i fatti e aveva affermato che alcuni agenti erano entrati nel suo ristorante chiedendo di visionare il nastro della telecamera di sorveglianza.

L’analisi delle immagini era durata quasi due ore e, successivamente, quando gli impiegati del Burger King avevano a loro volta guardato il filmato avrebbero riscontrato un buco di 90 minuti in concomitanza con l’orario nel quale Laquan McDonald è stato ucciso. La telecamera era posizionata in modo tale che non sarebbe stata in grado di registrare l’esecuzione, ma avrebbe potuto forse chiarire le circostanze che hanno portato al drammatico epilogo. Il procuratore della contea aveva comunque assicurato che il nastro era stato esaminato accuratamente durante l’indagine e non erano state riscontrate manipolazioni. Dopo che il video proveniente dall’auto della Polizia ha fatto il giro degli Stati Uniti e non solo, le pressioni sul sindaco democratico di Chicago, Rahm Emanuel, sono cominciate a salire. Tanto più che il veterano degli ambienti politici e finanziari dell’Illinois e di Washington aveva favorito il raggiungimento di un accordo con la famiglia del giovane assassinato, secondo il quale la sua amministrazione accettava di sborsare cinque milioni di dollari a patto che il filmato fosse rimasto segreto.

Dopo che il video proveniente dall’auto della Polizia ha fatto il giro degli Stati Uniti e non solo, le pressioni sul sindaco democratico di Chicago, Rahm Emanuel, sono cominciate a salire. Tanto più che il veterano degli ambienti politici e finanziari dell’Illinois e di Washington aveva favorito il raggiungimento di un accordo con la famiglia del giovane assassinato, secondo il quale la sua amministrazione accettava di sborsare cinque milioni di dollari a patto che il filmato fosse rimasto segreto.

Il patteggiamento era avvenuto una settimana dopo la rielezione di Emanuel grazie alla vittoria di misura nel secondo turno delle elezioni, avvenuto il 7 aprile scorso. Durante la complicata campagna elettorale, il sindaco si era anche adoperato per non far trapelare la notizia dell’esistenza del filmato che documentava l’omicio di McDonald a opera della Polizia.

Per salvare, almeno per il momento, la sua poltrona, martedì Emanuel si è visto costretto ad annunciare il licenziamento del capo della Polizia di Chicago, Garry McCarthy, con la motivazione che quest’ultimo non godeva ormai più della fiducia degli abitanti della città. La decisione, secondo i giornali USA, sarebbe il sintomo della situazione estremamente delicata del sindaco, abituato a tenere in massima considerazione i buoni rapporti con i suoi fedelissimi e poco propenso a sacrificarli per i propri interessi di carriera.

Il più che probabile coinvolgimento di Emanuel nei tentativi di occultare le responsabilità dell’agente di Polizia che ha ucciso Laquan McDonald ha fatto comunque in modo che in molti continuino a chiederne le dimissioni. L’ex uomo di fiducia di Obama alla Casa Bianca, che ora esprime rammarico per la morte del 17enne di colore, fino a poche settimane fa non esitava a mostrarsi strenuo difensore della Polizia, denunciando anzi i presunti effetti deleteri delle proteste contro i metodi violenti delle forze dell’ordine registrate in varie località degli Stati Uniti.

L’indagine sulla morte di McDonald è comunque ancora in corso, ha fatto sapere la Procura, lasciando intendere che nel prossimo futuro potranno essere annunciate nuove incriminazioni, magari legate ai tentativi di insabbiamento. Un’eventuale condanna per ostruzione della giustizia comporta una pena massima pari a 20 anni di detenzione e una sanzione da 250 mila dollari.

Rahm Emanuel, in ogni caso, appare ben intenzionato a resistere alle pressioni e, per provare a sviare le accuse nei suoi confronti, dopo avere sollevato dal proprio incarico il capo della Polizia di Chicago, ha creato anche una speciale “task force” per indagare sui metodi delle forze dell’ordine della città.

Questa commissione dovrà preparare un rapporto entro il prossimo mese di marzo, anche se quella presa dal sindaco è una tipica iniziativa della classe dirigente americana per dare l’impressione di voler agire contro malefatte portate a conoscenza del pubblico ma che ha in realtà come vero obiettivo quello di evitare il coinvolgimento dei veri responsabili dell’accaduto. In attesa della nomina di un nuovo capo della Polizia, Emanuel ha scelto come rimpiazzo temporaneo del rimosso Garry McCarthy il suo vice, John Escalante. Quest’ultimo è in servizio da quasi tre decenni in un Dipartimento che è considerato tra i più corrotti, violenti e indisciplinati degli Stati Uniti. A partire dal 2004, infatti, la città di Chicago ha speso qualcosa come 500 milioni di dollari per risarcire le vittime degli abusi della Polizia.

In attesa della nomina di un nuovo capo della Polizia, Emanuel ha scelto come rimpiazzo temporaneo del rimosso Garry McCarthy il suo vice, John Escalante. Quest’ultimo è in servizio da quasi tre decenni in un Dipartimento che è considerato tra i più corrotti, violenti e indisciplinati degli Stati Uniti. A partire dal 2004, infatti, la città di Chicago ha speso qualcosa come 500 milioni di dollari per risarcire le vittime degli abusi della Polizia.

La violenza della Polizia USA è comunque una piaga che interessa tutto il paese e minaccia non solo i cittadini di colore. La brutalità e il ricorso a metodi repressivi, spesso simili a quelli impiegati dalle Forze Armate americane all’estero, sono legati alla necessità di contenere le tensioni sociali esplosive che caratterizzano una società che ha raggiunto livelli di disuguaglianza abnormi a causa delle politiche “pro-business” messe in atto sia a livello nazionale che locale.

In questo senso, l’amministrazione di Chicago, guidata dall’ex banchiere d’investimenti Rahm Emanuel, appare emblematica. L’ex capo di gabinetto di Obama ha infatti presieduto all’implementazione di pesanti misure anti-sociali in questi anni, come la chiusura forzata di decine di scuole pubbliche nei quartieri più disagiati della città dell’Illinois.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

L’imminente voto parlamentare in Gran Bretagna per autorizzare il governo Cameron ad allargare i bombardamenti aerei contro l’ISIS/Daesh al territorio siriano ha nuovamente evidenziato le profonde divisioni che attraversano il Partito Laburista sotto la guida del nuovo leader di “sinistra”, Jeremy Corbyn. La decisione presa lunedì di lasciare libertà di coscienza ai propri deputati nel voto sulla guerra in Medio Oriente ha mostrato però soprattutto la vera natura dello stesso Labour, la cui distanza incolmabile dai suoi potenziali elettori ha assicurato un altro successo alle forze di destra in Gran Bretagna.

La capitolazione della leadership laburista appare ancora più clamorosa se si considera che il Partito Conservatore non disponeva probabilmente dei voti sufficienti per fare approvare la risoluzione che consentirà ai caccia britannici di operare raid aerei sulla Siria. Cameron, infatti, dopo avere sfruttato gli attentati di Parigi del 13 novembre scorso per rispolverare la propria agenda militarista in Medio Oriente, aveva affermato che un voto su tale questione alla Camera dei Comuni sarebbe stato chiesto solo se ci fosse stata la certezza di avere i numeri necessari per l’approvazione.

Sul fronte laburista, Corbyn si era detto fermamente contrario alle bombe sulla Siria ma questa posizione è apparsa da subito in contrasto con quella sostenuta dalla maggioranza dei membri del suo governo-ombra, orientati a votare a favore della risoluzione di guerra avanzata dal primo ministro.

Per cercare di imporre la propria volontà sul resto del partito, venerdì scorso il leader laburista aveva pubblicato una lettera aperta nella quale ribadiva la sua contrarietà ai bombardamenti in Siria. Il primo ministro non era stato in grado di portare argomenti convincenti a favore dell’allargamento dell’impegno militare di Londra e, nella giornata di domenica, Corbyn aveva poi rivendicato il diritto del leader a imporre la linea del partito su una questione così delicata.

Queste iniziative di Corbyn avevano però sollevato un’ondata di polemiche tra le fazioni del Labour che vedono con estremo sospetto il nuovo leader del partito. Lo stesso Corbyn, verosimilmente, dietro le quinte stava peraltro già preparando la resa, sotto forma di un accordo negoziato con il numero due del partito, Tom Watson, e il ministro-ombra degli Esteri, Hillary Benn, per lasciare libertà di coscienza ai deputati laburisti.

A nulla era servita anche la presentazione di una recentissima consultazione tra circa 100 mila iscritti al partito che mostrava come il 75% di essi si fosse dichiarato contrario alla guerra in Siria. Le riunioni del governo-ombra e dei membri del Parlamento laburisti si sono concluse alla fine con l’esito auspicato dalla destra del partito, smaniosa di dare la propria approvazione a una nuova avventura bellica della Gran Bretagna. In cambio, Corbyn ha ottenuto la possibilità di emettere una patetica quanto inutile dichiarazione che stabilisce la contrarietà alla guerra in Siria come posizione ufficiale del Partito Laburista. In maniera altrettanto misera, Corbyn ha indirizzato a Cameron una richiesta per spalmare su due giorni il dibattito sulla risoluzione di guerra. Il primo ministro Conservatore ha però respinto l’istanza, limitandosi ad allungare di qualche ora la discussione in aula, la quale sarà seguita da un voto dall’esito scontato già nella serata di mercoledì.

In cambio, Corbyn ha ottenuto la possibilità di emettere una patetica quanto inutile dichiarazione che stabilisce la contrarietà alla guerra in Siria come posizione ufficiale del Partito Laburista. In maniera altrettanto misera, Corbyn ha indirizzato a Cameron una richiesta per spalmare su due giorni il dibattito sulla risoluzione di guerra. Il primo ministro Conservatore ha però respinto l’istanza, limitandosi ad allungare di qualche ora la discussione in aula, la quale sarà seguita da un voto dall’esito scontato già nella serata di mercoledì.

Secondo i giornali britannici, tra i 10 e i 15 deputati della maggioranza dovrebbero votare contro la risoluzione presentata dal loro stesso leader. Defezioni di questa portata avrebbero messo a serio rischio l’approvazione, ma, grazie alla resa di Corbyn, addirittura un centinaio di deputati laburisti potrà correre in soccorso del governo e garantire il passaggio della risoluzione di guerra.

L’esito del dibattito interno al Labour ha inoltre provocato non pochi malumori tra gli stessi sostenitori di Corbyn, sia nel partito sia tra le organizzazioni che gravitano attorno ad esso, come il potente sindacato Unite e il gruppo pacifista Stop the War Coalition, di cui il leader laburista è stato presidente fino a poche settimane fa.

Com’è accaduto in varie altre occasioni in questi primi mesi della dirigenza Corbyn, il neo-leader laburista ha dunque voluto nuovamente evitare lo scontro con l’opposizione interna al partito, formata in buona parte da seguaci dell’ex premier e potenziale criminale di guerra, Tony Blair.

La volontà di Corbyn di sottrarsi a una sorta di resa dei conti interna e di cedere sostanzialmente a una manciata di deputati guerrafondai profondamente screditati e che godono di una relativa popolarità solo sui media ufficiali, può apparire a molti incomprensibile. Infatti, a settembre Corbyn era stato eletto con una maggioranza schiacciante dai simpatizzanti e dagli iscritti al Labour proprio per le sue credenziali di “sinistra”.

Una volta assunta la guida del partito, però, Corbyn ha tutt’al più difeso in maniera blanda le sue posizioni, privilegiando il compromesso con una maggioranza interna ostile e pronta fin da subito a boicottare la nuova leadership. La prova di questa strategia perdente si è avuta con le nomine dei membri del governo-ombra, tra i quali figurano numerosi nomi di irriducibili oppositori di Corbyn e della sinistra del partito.

Nel caso del voto sulla guerra in Siria, forte di un consistente mandato popolare, Corbyn avrebbe indubbiamente potuto imporre la decisione di votare contro il governo Conservatore, costringendo i suoi rivali interni a sfidare il loro stesso partito con una mossa politicamente rischiosa.

La stessa minaccia, prospettata fin dalla sua elezione, di adottare una qualche iniziativa per rimuovere Corbyn sarebbe stata inoltre difficilmente percorribile, visto che l’opposizione interna al Labour avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di portare a termine un golpe contro un leader eletto a larghissima maggioranza allo scopo di allineare il partito alle posizioni dei Conservatori. Quella andata in scena lunedì a Londra è quindi una pesante sconfitta per la leadership di Jeremy Corbyn ma, soprattutto, dimostra l’illusione, avanzata da quest’ultimo, di poter trasformare dall’interno il Labour in un partito autenticamente progressista dopo un lunghissimo processo degenerativo segnato dall’asservimento al capitalismo britannico e alle sue ambizioni imperialiste.

Quella andata in scena lunedì a Londra è quindi una pesante sconfitta per la leadership di Jeremy Corbyn ma, soprattutto, dimostra l’illusione, avanzata da quest’ultimo, di poter trasformare dall’interno il Labour in un partito autenticamente progressista dopo un lunghissimo processo degenerativo segnato dall’asservimento al capitalismo britannico e alle sue ambizioni imperialiste.

In verità, contro Corbyn si erano da subito schierate forze formidabili, a cominciare dall’apparato militare e della sicurezza nazionale, giunto a minacciare apertamente la ribellione nel caso di un futuro successo elettorale laburista che avrebbe portato il nuovo leader del partito alla guida del governo britannico.

Come si è visto, anche all’interno del Labour stesso l’opposizione alla linea politica teorica della nuova leadership continua a essere fortissima, ma Corbyn ha mostrato da subito scarso interesse a fare l’unica mossa che avrebbe potuto garantire una minima possibilità di successo al suo progetto politico, ovvero fare appello alla mobilitazione di centinaia di migliaia di elettori che lo hanno scelto per guidare il partito dopo il culmine della deriva destrorsa negli anni del blairismo.

Se Corbyn e i suoi sostenitori hanno perciò evitato per il momento la guerra civile all’interno del Labour attorno all’autorizzazione della campagna militare in Siria, l’arrendevolezza mostrata ancora una volta dalla nuova leadership potrà fare ben poco per contratare il persistente dominio sul partito dei suoi oppositori di destra.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Mentre l’Unione Europea al termine di una riunione di emergenza nel fine settimana annunciava un oneroso accordo con il governo della Turchia per tenere gli immigrati fuori dai confini del vecchio continente, in quest’ultimo paese andava in scena l’ennesimo gravissimo giro di vite sui diritti democratici in nome delle manovre strategico-militari condotte dal presidente Erdogan e dal primo ministro Davutoglu. Un’intesa che era già stata prefigurata alcune settimane fa è stata suggellata a Bruxelles, dove i vertici UE hanno confermato il pagamento ad Ankara di una cifra pari a tre miliardi di euro che, nelle parole della cancelliera tedesca Merkel, dovrebbe contribuire a “far restare i migranti nella regione [mediorientale]” e, soprattutto, fuori dall’Europa.

Oltre al denaro, l’Europa intende offrire alla Turchia la ripresa dei vertici bilaterali, ma anche un’accelerazione sull’abolizione del visto d’ingresso nei paesi UE per i cittadini turchi e il ritorno al tavolo delle trattative per l’ingresso a pieno titolo di Ankara nell’Unione.

L’accordo, al di là delle rassicurazioni, dà in sostanza carta bianca a un regime sempre più autoritario per contrastare i flussi migratori, con modalità che, quasi certamente, provocheranno un numero maggiore di morti e il dilagare delle violazioni dei diritti umani di coloro che fuggono da situazioni disperate, la cui responsabilità, per quanto riguarda soprattutto la Siria, è da attribuire peraltro proprio alla Turchia e ai governi occidentali.

Se la decisione dell’UE risponda a un’illusoria convinzione che Erdogan sia in grado o abbia la volontà di stoppare gli immigrati diretti in Europa, sia pure con metodi repressivi, o risulti piuttosto un costoso espediente per favorire un’escalation del conflitto in Siria non appare del tutto chiaro. Quel che è certo, però, è che difficilmente i governi europei e i burocrati non eletti di Bruxelles siano all’oscuro sia della deriva autoritaria del governo Erdogan-Davutoglu sia dei metodi proposti da questi ultimi per fermare l’esodo di profughi dalla Siria.

Lo stesso presidente Erdogan, nel corso di una visita a Bruxelles ai primi di ottobre, aveva ad esempio esposto “tre passi” da compiere per risolvere la crisi migratoria in Medio Oriente. Il contenuto di tutte e tre le iniziative (illegali) smascherava in realtà le intenzioni di un governo molto più interessato a perseguire il cambio di regime a Damasco, visto che l’addestramento e la fornitura di armi all’opposizione anti-Assad, la creazione di una “zona di sicurezza” lungo il confine con la Turchia e l’imposizione di una “no-fly zone” nella stessa area non farebbero altro che alimentare ulteriormente il caos in Siria.

Il denaro che sarà erogato dall’Unione Europea potrebbe così essere impiegato da Ankara a questi scopi, anche se la presenza della Russia oltre il confine meridionale rende per il momento complicate le ultime due proposte di Erdogan. Per questa ragione, il governo turco potrebbe finire soprattutto per intensificare il proprio sostegno finanziario, militare e logistico ai gruppi armati in Siria, inclusi quelli di orientamento jihadista come lo Stato Islamico (ISIS/Daesh).

Ad ogni modo, l’imbarazzo generato dall’accordo da tre miliardi di euro tra Bruxelles e Ankara è stato tale che quasi tutti i media ufficiali in Occidente hanno dovuto dedicare almeno un breve commento sull’apparente contraddizione tra la difesa dei valori democratici che guiderebbe le politiche dell’Unione e il deterioramento del clima democratico in Turchia.

Un qualche imbarazzo lo ha mostrato la stessa Merkel, quando, alla domanda di un giornalista curdo circa le violazioni dei diritti umani che si stanno moltiplicando sotto il governo dell’AKP, non avendo risposte adeguate a portata di mano, ha replicato che “questo argomento non è stato discusso a lungo” durante il vertice UE. Nonostante la poca sorprendente indifferenza per l’argomento diritti umani della cancelliera tedesca, un qualche approfondimento degli eventi dei giorni scorsi in Turchia da parte dei governi dell’Unione sarebbe stato illuminante. Se non altro, ciò avrebbe potuto rappresentare un promemoria sulla doppiezza delle politiche di Bruxelles, caratterizzate da un lato da sanzioni a un paese come la Russia, intervenuta in Ucraina orientale indubbiamente per difendere i propri interessi ma comunque in risposta alla minaccia rappresentata dall’installazione di un regime golpista a Kiev da parte di Washington e Berlino, e dall’altro da una pioggia di denaro su un governo, come quello turco, responsabile di una lunga serie di violazioni dei diritti umani e delle norme del diritto internazionale.

Nonostante la poca sorprendente indifferenza per l’argomento diritti umani della cancelliera tedesca, un qualche approfondimento degli eventi dei giorni scorsi in Turchia da parte dei governi dell’Unione sarebbe stato illuminante. Se non altro, ciò avrebbe potuto rappresentare un promemoria sulla doppiezza delle politiche di Bruxelles, caratterizzate da un lato da sanzioni a un paese come la Russia, intervenuta in Ucraina orientale indubbiamente per difendere i propri interessi ma comunque in risposta alla minaccia rappresentata dall’installazione di un regime golpista a Kiev da parte di Washington e Berlino, e dall’altro da una pioggia di denaro su un governo, come quello turco, responsabile di una lunga serie di violazioni dei diritti umani e delle norme del diritto internazionale.

Le vicende di due autorevoli giornalisti e di tre alti ufficiali turchi hanno infatti portato nuovamente all’attenzione dell’opinione pubblica internazionale le tendenze repressive di Erdogan e del suo governo. Giovedì scorso, il direttore e il responsabile della sede di Ankara del quotidiano Cumhuriyet, rispettivamente Can Dündar e Erdem Gül, sono stati arrestati dopo un lungo interrogatorio a Istanbul per avere pubblicato nel mese di maggio alcune immagini che documentavano automezzi carichi di armi inviati in Siria sotto la supervisione dei servizi segreti turchi (MIT).

Le accuse formulate dalla giustizia turca nei confronti dei due giornalisti sono sbalorditive e includono: spionaggio, rivelazione di documenti riservati e affiliazione a un’organizzazione terroristica. Secondo il giornale turco il materiale era diretto verso alcuni gruppi fondamentalisti dell’opposizione siriana, com’è noto utilizzati da tempo dalla Turchia per cercare di abbattere il regime di Assad a Damasco.

La Gendarmeria turca, ovvero la sezione delle forze armate che si occupa dell’ordine pubblico interno, nel gennaio del 2014 aveva intercettato in due occasioni alcuni veicoli pesanti in seguito a soffiate su possibili carichi illegali di armi da trasferire in Siria. Il governo, da parte sua, aveva smentito questa accusa, sostenendo che gli automezzi in questione trasportavano carichi “umanitari” destinati ai ribelli siriani di etnia turcomanna.

Accuse di spionaggio e di tradimento sono state dunque rivolte ai due giornalisti di Cumhuriyet, ma anche ai vertici della Gendarmeria turca che avevano autorizzato l’intercettazione dei carichi che sarebbero dovuti giungere ai terroristi attivi in Siria.

Anche due generali e un colonnello in pensione sono stati arrestati domenica a Istanbul con le accuse di avere “ottenuto informazioni confidenziali a scopo di spionaggio politico o militare, rivelato informazioni segrete relative alla sicurezza nazionale a scopo di spionaggio, tentato di rovesciare il governo della Repubblica turca o di impedirne il funzionamento, fondato o guidato un’organizzazione terroristica armata”.

Sul caso era già intervenuto anche Erdogan, il quale aveva definito l’indagine allora in corso ai danni dell’MIT un atto di “tradimento e spionaggio” da parte dei procuratori coinvolti, a loro volta sottoposti a indagine.

Soprattutto l’arresto dei due giornalisti ha suscitato indignazione anche tra la popolazione turca, già segnata da una campagna contro la libertà di stampa che, solo nelle ultime settimane, aveva registrato la chiusura di un gruppo editoriale vicino all’opposizione a pochi giorni dalle recenti elezioni anticipate vinte dall’AKP. Nella giornata di domenica, una folla composta soprattutto da giornalisti ha sfilato per le strade di Istanbul per esprimere solidarietà a Can Dündar e Erdem Gül e per chiederne la scarcerazione. Il portavoce di un’associazione della stampa turca è stato tra coloro che hanno parlato durante l’evento, sottolineando come il governo stia trasformando il giornalismo – “necessità fondamentale per una società civile” – in un’attività criminale.

Nella giornata di domenica, una folla composta soprattutto da giornalisti ha sfilato per le strade di Istanbul per esprimere solidarietà a Can Dündar e Erdem Gül e per chiederne la scarcerazione. Il portavoce di un’associazione della stampa turca è stato tra coloro che hanno parlato durante l’evento, sottolineando come il governo stia trasformando il giornalismo – “necessità fondamentale per una società civile” – in un’attività criminale.

Alla manifestazione era presente anche il segretario generale di Reporter Senza Frontiere (RSF), Christophe Deloire, il quale ha ricordato come la Turchia occupi il 149esimo posto su 180 paesi elencati nella classifica della libertà di stampa stilata dalla stessa organizzazione con sede in Francia.

Deloire ha poi assicurato che RSF continuerà a esercitare pressioni sull’Unione Europea per adoperarsi per il rispetto del pluralismo e della libertà dei media in Turchia. Simili appelli ai governi europei sono giunti dagli stessi giornalisti di Cumhuriyet in carcere ma, anche considerandoli in buona fede, risultano pericolosamente illusori visti i precedenti dell’UE e lo stesso recente accordo tra Bruxelles e Ankara sui migranti.

A ben vedere, infatti, la legittimazione di Erdogan e del suo regime da parte europea non deve sorprendere alla luce del collasso delle forme di governo democratiche che sta avvenendo in gran parte dei paesi del vecchio continente.

A questo processo di erosione dei diritti democratici più fondamentali si è assistito drammaticamente proprio nella gestione della cosiddetta “emergenza” legata ai migranti, che Bruxelles chiede oggi alla Turchia di contribuire a risolvere, ma anche nell’implementazione in Francia di misure da stato di polizia dopo gli attentati di Parigi, versione finora più estrema di un assalto diffuso alle libertà civili e giustificato, come sempre, dalle necessità della “guerra al terrore”.