- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

Alla fine, sebbene a denti stretti, anche l’Egitto sta per ammettere quello che ormai tutta la comunità dell’Intelligence da per certo: l’Airbus 321 russo precipitato la settimana scorsa nel Sinai, nel quale hanno perso la vita a 224 persone, è stato vittima di un attentato terroristico. L’ordigno che ne avrebbe causato l’esplosione sarebbe stato confezionato - stando alle intercettazioni ed all’attività investigativa - dalla cellula egiziana dell’Isis.

L’esplosivo sarebbe arrivato in stiva contenuto in una bombola da sub, probabilmente anche grazie ai controlli insufficienti dell’aeroporto di Sharm El-Sheikh. La riluttanza egiziana ad ammettere che di attentato si è trattato ha almeno un paio di spiegazioni: la prima è che Il Cairo è perfettamente consapevole che indicare il suo territorio come destinazione possibile di attentati metterà in seria crisi il turismo, che ad oggi continua ad essere la prima voce delle entrate finanziarie per l’Egitto.

La seconda spiegazione è che l’eventuale conferma di un attentato mette in difficoltà l’autorevolezza del governo egiziano, dimostrando che egli potrà anche aver piegato con la forza i Fratelli Musulmani, potrà anche aver vinto elezioni militarizzate e aver stretto ulteriormente gli spazi per l’iniziativa islamista, ma l’area riferibile direttamente all’Isis in particolare, e al radicalismo islamista in generale, dispone di energie e risorse per costituire una minaccia grave per il paese dei faraoni.

La rivendicazione dell’attentato da parte dell’aspirante califfo d’Egitto, Abu Osama Al Musri, che ha già officiato il rito di sottomissione ad Abu Bakr Al-Baghdadi, ripropone con forza la presenza di una miscela di radicalismo e terrorismo egiziano che punta a costituire un ponte con l’attività militare del califfato in Siria e Iraq. L’ipotesi che possa trattarsi di millanteria allo scopo di farsi pubblicità e di accreditarsi presso Al Baghdadi non viene considerata plausibile, mentre vengono accreditate le tracce che porterebbero proprio ad Al Musri nell’organizzazione del criminale attentato.

E’ una seconda pessima notizia per le ambizioni del governo di Al Sisi, giacché almeno per quanto si riferisce alla capacità di controllo interno, il suo governo non può certo presentarsi come affidabile. Di conseguenza, il ruolo di gendarme anti-Isis al quale l'Egitto aspirava, viene quantomeno ridimensionato. E anche per quanto attiene alla politica estera la situazione è tutt’altro che brillante: la strategia del governo egiziano di unirsi alla coalizione militare anti-Isis e, nel contempo, cercare di riannodare i rapporti con l’Arabia Saudita, non pare risolutiva, almeno a fini interni.

Ovvio che in un momento di ridefinizione generale degli equilibri di potere nella Regione, l'Egitto non possa permettersi un profilo di secondo piano, visto il peso militare, politico e culturale del Paese in tutto il mondo arabo. Ma aggiungersi alla coalizione occidentale - dove ci sono Turchia e Arabia Saudita, che in realtà appoggiano l’Isis per motivi diversi - ha ulteriormente sollecitato l’attivismo interno degli islamisti e ha riproposto in forma evocativa le scelte di politica del regime di Mubarak, riavvolgendo così il nastro della politica egiziana a prima delle Primavere arabe e fornendo armi alla propaganda terroristica.

Anche la Russia aveva evitato di riconoscere l’attentato immediatamente, giacchè l’assenza di riscontri e il parziale danneggiamento della scatola nera del velivolo rendevano arduo il formarsi di un convincimento netto al riguardo. E anche perché Mosca ha piena consapevolezza di come l’eventuale conferma dell’attentato cambi decisamente lo scenario e il contesto del suo intervento in Siria. Mosca, con questo attentato, passa infatti dall’essere soggetto attivo nell’attacco alle postazioni islamiste in Siria al ruolo di vittima del terrorismo islamico.

E’ probabile che la risposta russa non si farà attendere ed è ipotizzabile che i pur positivi risultati dei colloqui internazionali con gli altri protagonisti della guerra siriana, che hanno riconosciuto alla Russia un ruolo di primo piano, alla luce di questo attentato non potranno che far crescere il suo peso nell’area. In fondo, l’incremento della presenza militare statunitense sul teatro siriano, ha anche l’obiettivo di non lasciare troppo campo ai russi.

Ma da ora sarà ancor più difficile limitare l’intervento russo attestandolo sulla difesa delle sue basi e della capitale. L’attentato subìto, in questo senso, cambia il quadro generale e la stessa legittimazione dell’intervento militare di Mosca risulta maggiore. Se infatti l’intervento in Siria faceva leva sulle necessità geopolitiche della Russia, ora il tema della sicurezza russa diverrà parallelo a quello della sicurezza mediorientale, diventando la seconda gamba su cui far marciare le truppe moscovite. Sul piano interno, Putin potrà far leva sul nazionalismo russo: pur essendo scenari e conflitti completamente diversi, la memoria del conflitto ceceno è ancora viva nel Paese e dover contare le vittime civili del terrorismo islamico non potrà che far crescere il già ampio consenso popolare alle scelte del Cremlino. Viene superato, in sostanza, l’intervento a sostegno di Assad e per la cacciata del terrorismo islamico dalla Siria; l’attentato alla sua aviazione civile porta anche formalmente la Russia in guerra aperta contro il terrorismo islamista in tutto il Medio Oriente.

Sul piano interno, Putin potrà far leva sul nazionalismo russo: pur essendo scenari e conflitti completamente diversi, la memoria del conflitto ceceno è ancora viva nel Paese e dover contare le vittime civili del terrorismo islamico non potrà che far crescere il già ampio consenso popolare alle scelte del Cremlino. Viene superato, in sostanza, l’intervento a sostegno di Assad e per la cacciata del terrorismo islamico dalla Siria; l’attentato alla sua aviazione civile porta anche formalmente la Russia in guerra aperta contro il terrorismo islamista in tutto il Medio Oriente.

Sarà dunque maggiore il ruolo che la Russia rivendicherà nelle scelte di riordino dell’area, ma sarà anche l’elemento che comporterà un diverso agire. Se il Cremlino pensava che l’intervento in Siria potesse essere di breve durata e intensità, ora dovrà rivedere i calcoli.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il governo Conservatore britannico ha presentato questa settimana in Parlamento un nuovo progetto di legge sulle intercettazioni e la sorveglianza delle comunicazioni elettroniche e del traffico internet di tutti i cittadini del Regno. Il provvedimento, battezzato “Investigatory Powers Bill”, rappresenta un attacco diretto ai diritti democratici della popolazione, come sempre dietro il paravento della necessità di dotare le forze di sicurezza dei mezzi necessari a combattere la minaccia del terrorismo.

La legge dovrebbe essere approvata e implementata entro la fine del 2016. Punta, da un lato, ad allargare drammaticamente i poteri di controllo sui cittadini da parte dello Stato e, dall’altro, a garantire in maniera retroattiva un quadro pseudo-legale per le attività di spionaggio già messe in pratica in questi anni con l’autorizzazione del governo.

I punti centrali del provvedimento sono sostanzialmente due. I provider di servizi internet dovranno in primo luogo conservare per dodici mesi i dati di navigazione sul web di tutti gli utenti britannici, rendendoli disponibili alle forze di polizia e ai servizi segreti. Questi ultimi, poi, avranno facoltà di penetrare clandestinamente computer, smartphone e telefoni di chiunque rappresenti una teorica minaccia alla sicurezza del paese.

Il pacchetto di misure è stato presentato dal ministro degli Interni, Theresa May, davanti a una Camera dei Comuni quasi deserta e sostanzialmente inerte di fronte a uno dei più deliberati tentativi di smantellare diritti democratici consolidati da secoli nella società britannica.

La May ha affermato che, per contrastare “trame terroristiche e il crimine organizzato”, lo Stato “deve avere la possibilità di intercettare il contenuto delle comunicazioni per ricavare informazioni sensibili” e di utilizzare “questi poteri per identificare le minacce più gravi contro il Regno Unito provenienti dall’estero e stabilire rapidamente collegamenti con i sospettati nel nostro paese”.

Le agenzie governative avranno ora la possibilità di conoscere senza richiedere alcun mandato l’URL di un sito web visitato da qualsiasi utente. Per accedere all’intera cronologia di navigazione, come ad esempio tutte le pagine visitate di un determinato sito, sarà invece necessario ottenere un mandato.

Anche in quest’ultimo caso, le garanzie per la protezione della privacy e dei diritti civili degli utenti, che Theresa May ha affermato saranno assicurate, risultano però del tutto inefficaci. A differenza di quanto accade attualmente, non sarà più sufficiente un’autorizzazione del ministro degli Interni, ma sarà necessario un mandato sottoscritto da un giudice.

Tuttavia, secondo la legge a occuparsi delle richieste sarà uno speciale “commissario”, ovvero un giudice, nominato dal primo ministro. Questa figura collaborerà con altri giudici che a loro volta avranno l’autorità di firmare un mandato.

In casi ritenuti “urgenti”, inoltre, il ministro degli Interni potrà autorizzare l’accesso ai dati sensibili prima che i giudici abbiano il tempo di considerare la richiesta. In qualsiasi caso, lo stesso ministro potrà fare appello contro una richiesta di mandato respinta, riferendosi direttamente al “commissario” di nomina governativa, il quale sarà verosimilmente esposto a enormi pressioni per ribaltare la decisione.

In casi ritenuti “urgenti”, inoltre, il ministro degli Interni potrà autorizzare l’accesso ai dati sensibili prima che i giudici abbiano il tempo di considerare la richiesta. In qualsiasi caso, lo stesso ministro potrà fare appello contro una richiesta di mandato respinta, riferendosi direttamente al “commissario” di nomina governativa, il quale sarà verosimilmente esposto a enormi pressioni per ribaltare la decisione.

L’intera procedura ricalca grosso modo quella in atto da tempo negli USA, dove a valutare le richieste di intercettazione è uno speciale tribunale che si riunisce in segreto e che acconsente alle istanze presentate dalle agenzie governative praticamente nel 100% dei casi.

Questo sistema di “supervisione” delle attività di spionaggio domestico dei servizi britannici è stato criticato da molte organizzazioni a difesa della privacy e dei diritti civili, così come dal relatore ONU sull’anti-terrorismo e i diritti umani, Ben Emmerson, secondo il quale l’emissione di un mandato deve essere affidata esclusivamente a un “giudice indipendente”, cosa non prevista dalla legislazione appena presentata dal governo Cameron.

In merito all’autorità conferita ai servizi di sicurezza di violare i computer e i telefoni cellulari di sospettati di terrorismo, come già ricordato, la nuova legge si propone di legalizzare attività che, per stessa ammissione del governo, sono state finora condotte clandestinamente. Sotto l’occhio dei servizi segreti britannici, ha assicurato infine il ministro, potrà finire chiunque, inclusi gli stessi membri del Parlamento.

Nel suo intervento, Theresa May ha poi fatto una dichiarazione eccezionale, quando ha rivelato per la prima volta al Parlamento che, sulla base del Telecommunications Act del 1984, tutti i governi di Londra a partire dal 1994 hanno emesso ordini segreti per costringere le compagnie di telecomunicazioni a consegnare i dati delle comunicazioni elettroniche e telefoniche di cittadini britannici ai servizi di sicurezza.

Per giustificare azioni palesemente illegali da parte di questi ultimi e dei governi, il ministro May ha garantito che i dati così acquisiti hanno contribuito a sventare svariati attacchi terroristici in Gran Bretagna. Prevedibilmente, l’autorevole membro del gabinetto Conservatore ha ritenuto di non dover presentare alcuna prova in merito.

L’Investigatory Powers Bill è la versione modificata di un provvedimento simile presentato nel 2012 dal precedente governo Cameron e bollato ironicamente come “Snoopers Charter” (“Carta degli Spioni”). Il livello di violazione della privacy previsto da quella legge era tale che lo stesso partner di governo dei Conservatori - il Partito Liberal Democratico - si era sentito in dovere di respingerlo. Senza i numeri in Parlamento e sull’onda dell’opposizione manifestata da moltissimi in Gran Bretagna, il Partito Conservatore aveva alla fine ritirato la proposta di legge.

La necessità di mettere nelle mani delle forze di sicurezza vastissimi poteri di sorveglianza, in un clima di forti tensioni sociali e di crescente ostilità alle politiche di austerity e alla deriva autoritaria della classe dirigente del Regno, ha però riportato all’ordine del giorno la legge. I cambiamenti rispetto al 2012 sono in larga misura cosmetici e riguardano quasi esclusivamente i debolissimi meccanismi di “supervisione” giudiziaria che sono stati inseriti, così da consentire al governo di sostenere di avere rispettato le principali garanzie democratiche.

Come hanno fatto notare vari giornali in questi giorni, la nuova legge che sarà discussa in Gran Bretagna rappresenta il più ambizioso tentativo in Occidente di fissare nuove regole sui metodi di sorveglianza dei cittadini dall’inizio delle rivelazioni su queste attività dell’ex contractor dell’Agenzia per la Sicurezza Nazionale americana (NSA), Edward Snowden, nel 2013. Snowden aveva fatto conoscere a tutto il mondo i metodi criminali del governo americano, attuati in collaborazione con i suoi più fedeli alleati, come la Gran Bretagna grazie alle attività del GCHQ (Government Communications Headquarters). Da allora, però, le iniziative allo studio o adottate da vari governi sono andate in direzione esattamente opposta a quella richiesta da popolazioni giustamente allarmate per l’erosione dei diritti democratici.

Snowden aveva fatto conoscere a tutto il mondo i metodi criminali del governo americano, attuati in collaborazione con i suoi più fedeli alleati, come la Gran Bretagna grazie alle attività del GCHQ (Government Communications Headquarters). Da allora, però, le iniziative allo studio o adottate da vari governi sono andate in direzione esattamente opposta a quella richiesta da popolazioni giustamente allarmate per l’erosione dei diritti democratici.

Più precisamente, come conferma la nuova legge britannica, i governi hanno sfruttato il dibattito generato dalle rivelazioni di Snowden per codificare azioni di sorveglianza anti-democratiche messe in atto da tempo in modo clandestino dai servizi segreti, spacciandole come iniziative a difesa della privacy in seguito all’inclusione di sterili misure di supervisione pseudo-giudiziarie.

Se i governi occidentali - e non solo - hanno potuto mettere in atto un’offensiva di questa portata contro le libertà civili e i diritti democratici non è certo a causa di uno scarso interesse da parte delle popolazioni o di una mancanza di disponibilità alla mobilitazione. Piuttosto, ciò è reso possibile dalla complicità dei partiti di “sinistra” e delle organizzazioni che ruotano attorno a essi.

In Francia, una legge da stato di polizia sulle intercettazioni è stata recentemente adottata dal governo e dalla maggioranza del Partito Socialista. In Gran Bretagna, invece, il Partito Laburista ha garantito il pieno appoggio alla proposta dei Conservatori. Mentendo spudoratamente sui contenuti della legge, il ministro-ombra degli Interni, Andy Burnham, ha infatti assicurato che il provvedimento “non è né una ‘Carta degli Spioni’ né un piano per la sorveglianza di massa” della popolazione britannica.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

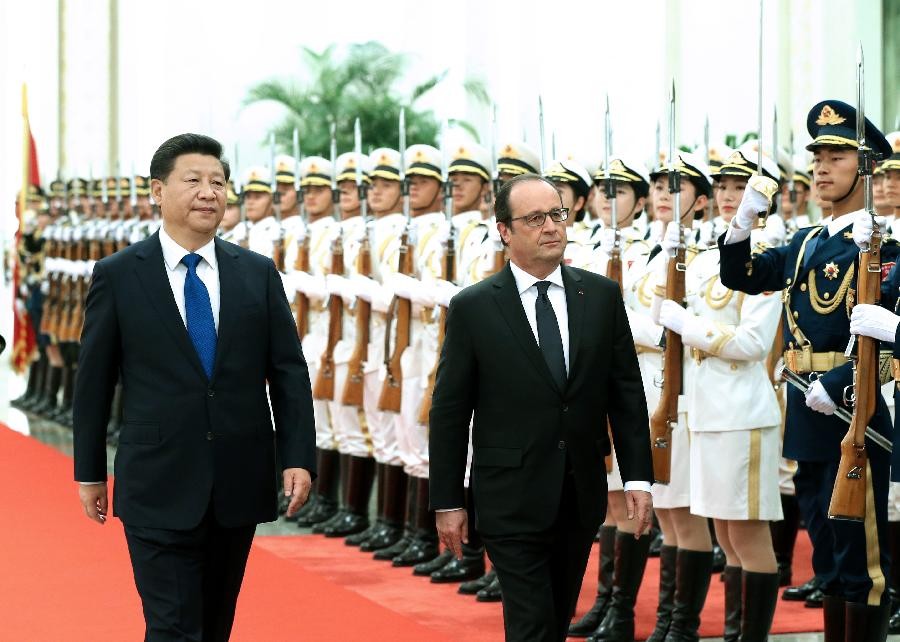

Nelle ultime settimane, i leader di tre delle principali economie europee sono stati protagonisti di incontri ad altissimo livello con esponenti del governo cinese a riprova dei crescenti legami economico-finanziari tra Pechino e il vecchio continente. Questo processo di avvicinamento si sta evolvendo singolarmente in parallelo all’inasprirsi delle tensioni tra la Cina e gli Stati Uniti, tornate di recente al di sopra dei livelli di guardia in seguito a una nuova provocazione di Washington nel Mar Cinese Meridionale.

L’ultimo in ordine di tempo a visitare la Cina è stato il presidente francese, François Hollande, preceduto di alcuni giorni dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel. Ancora prima, era stato il presidente cinese, Xi Jinping, a recarsi in Gran Bretagna, dove aveva ricevuto una caldissima accoglienza come quella riservata poco più tardi ai suoi ospiti europei.

La visita di Hollande ha seguito il tradizionale schema delle missioni occidentali di questi anni in Cina. Il leader socialista si è cioè presentato con una schiera di rappresentanti del business transalpino e ha presieduto alla firma di sostanziosi accordi commerciali e di altro genere per il valore di svariate decine di miliardi di euro. Soltanto una singola intesa nell’ambito dei rifiuti delle centrali nucleari ha superato i 20 miliardi di euro.

La delegazione tedesca aveva a sua volta sottoscritto accordi economici per una ventina di miliardi di euro, mentre a Londra il presidente Xi e il governo conservatore avevano concordato investimenti cinesi nell’economia britannica per oltre 100 miliardi. Sia con la Gran Bretagna sia con la Francia, inoltre, sono state gettate le basi per una più solida collaborazione in ambito finanziario, nel quadro dei tentativi di Pechino di creare mercati off-shore su cui scambiare la propria valuta.

In tutti i casi, le relazioni commerciali e finanziarie tra la Cina da una parte e, dall’altra, Francia, Germania e Gran Bretagna, hanno fatto segnare aumenti spesso esponenziali nell’ultimo decennio. La Germania resta il principale partner commerciale europeo della Cina, anche se, come fanno notare molti osservatori, il modello di sviluppo meno impetuoso che Pechino intende perseguire e la necessità di accedere ai mercati finanziari internazionali prefigurano un intensificarsi dei rapporti soprattutto con la Gran Bretagna nel prossimo futuro.

La questione dell’atteggiamento da tenere nei confronti della Cina indica dunque divisioni sempre più evidenti tra gli Stati Uniti e i loro alleati in Europa. Quest’anno, proprio il governo britannico aveva preso una decisione che ha in qualche modo inaugurato in maniera ufficiale il convergere degli interessi economici europei con la strategia di espansione cinese.

Nel mese di marzo, Londra aveva per prima annunciato l’adesione come membro fondatore alla Banca Asiatica per gli Investimenti nelle Infrastrutture (AIIB) promossa da Pechino. Dopo la Gran Bretagna erano arrivate le adesioni di svariati altri paesi alleati degli Stati Uniti, nonostante le pressioni e il parere contrario dell’amministrazione Obama.

Emblematico di questi nuovi scenari è anche il caso della Francia. Oltre alla visita di Hollande in Cina, va rilevato il mancato appoggio pubblico da parte dell’Eliseo agli USA nell’ambito del recente scontro diplomatico tra Washington e Pechino, scaturito dalla decisione americana di inviare una propria nave da guerra all’interno dei limiti territoriali stabiliti dalla Cina al largo di un atollo rivendicato anche da altri paesi nel Mar Cinese Meridionale. Più in generale, Parigi appare sempre più impaziente nei confronti degli Stati Uniti, la cui politica estera all’insegna del confronto con Cina e Russia si scontra con gli interessi strategici ed economici francesi. Significative in questo senso sono state le recenti dichiarazioni dell’ex presidente Sarkozy, il quale, dando probabilmente voce alle preoccupazioni non sempre espresse pubblicamente dal governo Socialista, ha condannato le sanzioni economiche applicate alla Russia dall’Europa - dietro pressioni americane - per la vicenda ucraina.

Più in generale, Parigi appare sempre più impaziente nei confronti degli Stati Uniti, la cui politica estera all’insegna del confronto con Cina e Russia si scontra con gli interessi strategici ed economici francesi. Significative in questo senso sono state le recenti dichiarazioni dell’ex presidente Sarkozy, il quale, dando probabilmente voce alle preoccupazioni non sempre espresse pubblicamente dal governo Socialista, ha condannato le sanzioni economiche applicate alla Russia dall’Europa - dietro pressioni americane - per la vicenda ucraina.

Com’è ovvio, a spingere verso una progressiva integrazione eurasiatica è anche e soprattutto Pechino, principalmente sotto forma della cosiddetta “Nuova Via della Seta”. Denominata anche “One Belt, One Road”, quest’ultima è una colossale iniziativa che include tra l’altro progetti per infrastrutture destinate a favorire la creazione di rotte commerciali che colleghino i mercati cinesi e quelli europei passando attraverso l’Asia centrale e il Medio Oriente.

Questo ambiziosissimo disegno cinese è da sempre osteggiato in maniera ferma dagli Stati Uniti, impegnati a impedire l’integrazione economica del continente europeo con una potenza rivale - come Cina o Russia - che possa esercitare la propria influenza sugli sconfinati e strategicamente cruciali territori centro-asiatici.

Queste dinamiche sono però in buona parte favorite proprio dagli Stati Uniti e dal loro riallineamento strategico verso l’Asia. Da qualche anno, la dottrina della “svolta asiatica” ha determinato un’offensiva economica, diplomatica e militare da parte di Washington che si traduce in una concreta minaccia nei confronti delle rotte commerciali marittime vitali per la Cina che attraversano l’Oceano Indiano.

Ciò ha spinto quindi Pechino o, quanto meno, una parte della classe dirigente del regime a guardare con estremo interesse alle rotte terrestri verso occidente e, di conseguenza, a cercare di costruire rapporti più profondi con i paesi europei.

Se la propaganda cinese non manca di sottolineare il livello qualitativo raggiunto dai rapporti con l’Europa, a Pechino vi sono allo stesso tempo ben poche illusioni circa gli ostacoli sulla strada verso la creazione di una vera e propria alleanza con il vecchio continente, nonostante gli enormi interessi economici in gioco.

I legami diplomatici ed economico-finanziari tra UE e USA restano ovviamente molto solidi, così come i vincoli militari assicurati dalla NATO. Inoltre, è altrettanto evidente che l’evoluzione dei rapporti internazionali che vedono la Cina protagonista difficilmente lasceranno indifferenti gli Stati Uniti.

Anzi, l’intensificarsi dei contatti tra la Cina e i paesi europei contribuisce all’irrigidimento delle posizioni americane nei confronti di Pechino, come risulta chiaro dagli eventi di questi ultimi giorni, con effetti destabilizzanti su scala globale.

La già ricordata provocazione americana nel Mar Cinese Meridionale della scorsa settimana ha suscitato la dura risposta da parte del regime cinese e ha avuto riflessi tutt’altro che rassicuranti anche sul biennale summit dei ministri della Difesa dell’Associazione delle Nazioni del Sud Est Asiatico (ASEAN), in corso questa settimana a Kuala Lumpur, in Malaysia. I paesi di quest’area vivono in maniera diretta le conseguenze della crescente rivalità tra la Cina e gli USA, in molti casi rispettivamente il loro principale partner commerciale e l’alleato strategico e militare più importante. All’interno dell’ASEAN, perciò, si manifestano tradizionalmente le tensioni tra le due superpotenze.

I paesi di quest’area vivono in maniera diretta le conseguenze della crescente rivalità tra la Cina e gli USA, in molti casi rispettivamente il loro principale partner commerciale e l’alleato strategico e militare più importante. All’interno dell’ASEAN, perciò, si manifestano tradizionalmente le tensioni tra le due superpotenze.

Come già accaduto nel recente passato, così, sullo sfondo delle persistenti provocazioni di Washington, della reazione di Pechino e delle divergenze circa i rapporti con Cina e USA tra i paesi membri, mercoledì i ministri ASEAN non sono riusciti ad accordarsi sul contenuto della consueta dichiarazione congiunta che suggella la fine dei lavori.

Il punto del contendere è stato l’inclusione nel comunicato di un riferimento alla situazione nel Mar Cinese Meridionale. Per la delegazione americana all’ASEAN, Pechino avrebbe insistito per omettere qualsiasi riferimento all’area contesa, mentre la Cina ha accusato indirettamente gli USA - e il Giappone - di voler forzare la mano ai paesi del sud-est asiatico per includere una dichiarazione che manifestasse preoccupazione per l’escalation della crisi nelle aree marittime contese.

La disputa ha visto alcuni paesi schierarsi a fianco di Washington in maniera chiara, come le Filippine e il Vietnam, mentre altri, come la Malaysia, hanno assunto un atteggiamento più cauto, ben attenti a valutare possibili impatti negativi sui loro rapporti economici con Pechino.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

A meno di cinque mesi dalla peggiore performance elettorale da oltre un decennio, il partito islamista turco per la Giustizia e lo Sviluppo (AKP) del presidente, Recep Tayyip Erdogan, ha riconquistato la maggioranza assoluta nel Parlamento di Ankara grazie a una nettissima vittoria nel voto anticipato di domenica. I nuovi risultati sono dovuti in primo luogo al clima di tensione e paura alimentato ad arte dagli stessi vertici del partito al potere e, per quanto decretino la prosecuzione del governo monocolore in Turchia, difficilmente contribuiranno alla stabilizzazione di un paese diviso e segnato a fondo dalle scelte di politica estera dei suoi leader.

La nuova tornata elettorale era stata decisa dopo il voto del 7 giugno in seguito all’impossibilità di raggiungere un accordo tra l’AKP e almeno uno degli altri partiti per la formazione di un nuovo esecutivo di coalizione. A spartirsi ora i 550 seggi a disposizione saranno ancora quattro partiti, come nel giugno scorso, ma a cambiare sono gli equilibri tra queste formazioni. L’AKP ha recuperato qualcosa come quattro milioni di voti e più di otto punti percentuali, assestandosi a un 49,4% che si traduce in ben 316 seggi.

I risultati degli altri tre partiti spiegano alla perfezione il significativo recupero dell’AKP. Il Partito Popolare Repubblicano (CHP), di ispirazione laica e kemalista, non è riuscito a intercettare i consensi di coloro che sembravano dover voltare le spalle a Erdogan e al primo ministro, Ahmet Davutoglu. Il CHP si è fermato a poco più del 25%, cioè solo un lievissimo incremento dei propri voti rispetto a giugno, confermando le difficoltà ad affermarsi come alternativa all’AKP, non da ultimo a causa della scarsa credibilità delle proprie proposte in ambito economico alla luce di un passato come strumento della borghesia turca.

I voti riconquistati dall’AKP sono arrivati però da una parte degli elettori che nella scorsa tornata avevano appoggiato il Partito del Movimento Nazionalista (MHP) di estrema destra e il Partito Democratico Popolare (HDP) curdo. Il primo, dopo avere rifiutato un’alleanza di governo con l’AKP, è precipitato dal 16% a poco meno del 12%, mentre l’HDP è passato da un record del 13,2% a circa il 10%, appena sufficiente a superare l’antidemocratica soglia di sbarramento prevista dalla legge elettorale turca per l’ingresso in Parlamento.

Sul rilancio dell’AKP ha influito in maniera decisiva il deteriorarsi della situazione interna alla Turchia e nella regione mediorientale, con un’escalation di violenze la cui responsabilità va in gran parte attribuita al governo e al presidente Erdogan.

Il conflitto tra le forze di sicurezza turche e quelle del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) nelle aree sud-orientali del paese è ripreso dopo una tregua che aveva suscitato parecchie speranze per una risoluzione pacifica della questione curda. La guerra con il PKK, secondo alcuni, sarebbe stata voluta da Erdogan sia per creare un clima di emergenza e accreditare l’AKP come unica forza politica in grado di fronteggiarla sia per dividere il fronte curdo e minare la popolarità dell’HDP.

Tra questo partito e il PKK sono infatti apparse evidenti le divisioni, riflesso anche dell’ostilità di buona parte della popolazione curda alla ripresa degli attacchi contro il governo e le forze di sicurezza turche in un clima già esplosivo a causa della situazione in Siria. Molti elettori laici e della classe media hanno poi probabilmente ritenuto che l’HDP non avesse preso a sufficienza le distanze dalle violenze del PKK, ripiegando perciò sull’AKP, ritenuta l’unica forza in grado di garantire la sicurezza nel paese.

Sedi ed eventi di organizzazioni curde e del partito HDP sono stati inoltre bersaglio di attentati nei mesi scorsi, attribuiti dal governo quasi sempre allo Stato Islamico (ISIS) anche se molti vi hanno visto la mano dello stesso governo, sostenitore peraltro in maniera più o meno diretta dell’ISIS. L’episodio più grave era stato registrato il 10 ottobre scorso, quando un attacco suicida aveva fatto più di 100 morti nella capitale durante una manifestazione a favore del ritorno al dialogo tra il governo e la minoranza curda. Il cupissimo clima venutosi a creare in Turchia che ha spianato la strada al nuovo successo elettorale dell’AKP è stato alimentato anche dalle centinaia di migliaia di rifugiati siriani presenti nel paese e intenzionati a raggiungere l’Europa.

Il cupissimo clima venutosi a creare in Turchia che ha spianato la strada al nuovo successo elettorale dell’AKP è stato alimentato anche dalle centinaia di migliaia di rifugiati siriani presenti nel paese e intenzionati a raggiungere l’Europa.

Il recente accordo con l’Unione Europea che ha assegnato un ruolo importante ad Ankara nel bloccare i profughi in cambio di qualche miliardo di euro in aiuti può avere favorito Erdogan e il suo partito, tanto più che alla vigilia del voto la cancelliera tedesca Merkel era stata in visita in Turchia elogiando il governo dell’AKP.

Da non dimenticare sono infine i consueti metodi repressivi promossi da Erdogan. Oltre a usare la propria posizione, teoricamente super partes, per fare campagna elettorale a favore dell’AKP, il presidente turco e il suo partito hanno condotto una vera e propria guerra contro le rimanenti voci giornalistiche non allineate o vicine all’opposizione, come dimostra ad esempio la chiusura del gruppo editoriale Koza-Ipek pochi giorni prima del voto.

Erdogan sembra essere riuscito in sostanza a trasformare le elezioni anticipate in una sorta di referendum monotematico sulle misure di sicurezza da adottare e già adottate di fronte a una situazione di emergenza.

Nonostante il successo elettorale, Erdogan e la sua agenda politica e diplomatica rimangono fortemente impopolari tra ampie fasce della popolazione turca a causa delle evidenti tendenze autoritarie, del deteriorarsi dell’economia e dei preoccupanti sviluppi della crisi in Siria.

Il leader indiscusso dell’AKP avrà però ora a disposizione il nuovo mandato appena ottenuto per consolidare un sistema di governo ancora più autoritario, soprattutto se riuscirà ad aggiungere una manciata di voti a quelli a disposizione del suo partito in Parlamento per far approvare modifiche costituzionali di vasta portata, a cominciare dalla creazione di un sistema presidenziale.

Sul fronte curdo, invece, Erdogan potrebbe addirittura intensificare la guerra al PKK, oppure, secondo vari commentatori, decidere al contrario un ritorno al tavolo delle trattative, visto l’obiettivo ormai raggiunto di ridimensionare la rappresentanza parlamentare dell’HDP.

Le forze scatenate in questo ambito non saranno però facili da fermare e rischiano anzi di aggravare le tensioni regionali e non solo. Ankara si trova nel pieno di una guerra anche con la milizia curda siriana YPG (Unita di Protezione Popolare), colpita più volte con raid aerei oltreconfine nelle scorse settimane ma considerata dagli Stati Uniti come uno dei principali partner nella presunta guerra all’ISIS.

Oltre alle tensioni con Washington, vanno valutate quelle con paesi come Russia e Iran, cioè i due principali alleati di Damasco, mentre restano freddi i rapporti con Israele ma anche con l’Arabia Saudita dopo le divergenze sull’Egitto e l’appoggio garantito dalla Turchia al governo dei Fratelli Musulmani, rovesciato dai militari con il pieno appoggio di Riyadh. Il sostegno assicurato da Ankara alle formazioni integraliste violente attive in Siria contro il regime di Assad ha infine destabilizzato l’area mediorientale, producendo anche in ambito economico conseguenze negative che vanno ad aggiungersi a quelle causate dagli stenti dell’Europa, ovvero il principale mercato dell’export turco.

Il sostegno assicurato da Ankara alle formazioni integraliste violente attive in Siria contro il regime di Assad ha infine destabilizzato l’area mediorientale, producendo anche in ambito economico conseguenze negative che vanno ad aggiungersi a quelle causate dagli stenti dell’Europa, ovvero il principale mercato dell’export turco.

La Turchia che si appresta a guidare anche per i prossimi quattro anni il presidente Erdogan e il governo del premier Davutoglu è in definitiva un paese immerso sempre più nelle contraddizioni ed esposto a pericolose tensioni sociali, aggravate da scenari regionali altrettanto minacciosi.

Che la leadership dell’AKP sia in grado di districarsi da tutti questi ostacoli dopo aver precipitato il paese nel caos rimane in forte dubbio, nonostante le manovre apparentemente vincenti che hanno consentito al partito islamista di incassare una nuova indiscussa maggioranza dopo gli stenti dello scorso mese di giugno.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’instabilità politica in Portogallo seguita alle elezioni di inizio ottobre, rischia di prolungarsi ulteriormente dopo i più recenti sviluppi che già prospettano una crisi di governo per un esecutivo non ancora nato. Nel voto per il rinnovo del Parlamento di Lisbona, la coalizione di centro-destra al potere, composta dal Partito Social Democratico (PSD) e dal Centro Democratico Sociale-Partito Popolare (CDS-PP), aveva ottenuto il numero più alto di consensi ma si era vista sfuggire la maggioranza assoluta che le aveva permesso di governare negli ultimi quattro anni.

I partiti di sinistra e di centro-sinistra, invece, avevano conquistato complessivamente 122 seggi sui 230 totali ma, alla chiusura delle urne, il leader della principale formazione di opposizione - António Costa del Partito Socialista - aveva escluso un’intesa con le altre forze, lasciando intendere che l’ipotesi più probabile fosse la creazione di un governo di minoranza PSD/CDS-PP guidato dal primo ministro uscente, Pedro Passos Coelho.

Quest’ultima coalizione era stata punita dagli elettori portoghesi per avere implementato senza scrupoli la solita durissima ricetta imposta dall’UE e dai mercati finanziari in cambio di un pacchetto di “salvataggio” da circa 80 miliardi di euro. Se risulta impopolare tra la maggioranza degli elettori, il governo di Passos Coelho è al contrario gradito alla classe dirigente indigena e a livello internazionale, visto che si era impegnato a continuare a rispettare le prescrizioni all’insegna dell’austerity anche di fronte alla vasta opposizione nel paese.

Pochi giorni dopo le prime dichiarazioni di Costa, però, il Partito Socialista e le altre formazioni di sinistra - Partito Comunista (PCP), Verdi (PEV), Blocco di Sinistra (BE) - hanno annunciato a sorpresa il raggiungimento di un’intesa per far nascere un nuovo governo. Dal momento che queste formazioni dispongono di una maggioranza assoluta in Parlamento, la logica suggeriva che il presidente portoghese, il Social Democratico Anibal Cavaco Silva, avrebbe conferito l’incarico di primo ministro a António Costa.

Il capo dello Stato, al contrario, la settimana scorsa ha finito per assegnare nuovamente a Passos Coelho e alla sua coalizione di minoranza la responsabilità di formare il nuovo gabinetto. La decisione di Cavaco Silva è stata bollata da molti come una sorta di golpe, anche se il presidente si è giustificato facendo riferimento alla consuetudine portoghese di assegnare l’incarico di governo al partito con il maggior numero di seggi, nonché alle passate esperienze di governi di minoranza nel paese.

Inquietante è stata però la giustificazione fornita da Cavaco Silva, esposta oltretutto in diretta televisiva. Il presidente portoghese ha di fatto dichiarato inutile il voto popolare, visto che il desiderio di invertire le politiche di austerity diffuso nel paese va contro le incontestabili disposizioni delle istituzioni internazionali che detengono il controllo sul Portogallo, e non solo.

Cavaco Silva ha affermato che “questo è il peggior momento per un cambiamento radicale delle fondamenta della nostra democrazia”. Identificando la democrazia con la dittatura dei mercati, il presidente portoghese ha poi spiegato che, “dopo avere completato un oneroso programma di assistenza finanziaria con pesanti sacrifici, nei limiti dei miei poteri costituzionali, è mio dovere fare tutto il possibile per impedire che vengano inviati segnali sbagliati alle istituzioni finanziarie, agli investitori e ai mercati”.

Inoltre, per motivare la sua scelta, Cavaco Silva ha aggiunto che, dal ritorno alla democrazia, il Portogallo non ha mai avuto una coalizione di governo formata da partiti anti-europeisti, come lo sono il Partito Comunista e il Blocco di Sinistra, a confermare che l’unica strada percorribile rimane quella del rigore ordinata da Bruxelles. Simili affermazioni mostrano in maniera inequivocabile la vocazione “democratica” di praticamente tutta la classe politica europea, per la quale risulta impossibile accettare una strada alternativa al rigore finanziario e ai sacrifici imposti a lavoratori e classe media. Non a caso, infatti, vari leader europei sono intervenuti nella crisi politica in atto a Lisbona, tra cui il premier spagnolo, Mariano Rajoy, e la stessa cancelliera tedesca, Angela Merkel, impegnata a far sapere che la prospettiva di un governo anti-austerity in Portogallo - sostenuto da una maggioranza scelta democraticamente dagli elettori - sarebbe “estremamente negativa”.

Simili affermazioni mostrano in maniera inequivocabile la vocazione “democratica” di praticamente tutta la classe politica europea, per la quale risulta impossibile accettare una strada alternativa al rigore finanziario e ai sacrifici imposti a lavoratori e classe media. Non a caso, infatti, vari leader europei sono intervenuti nella crisi politica in atto a Lisbona, tra cui il premier spagnolo, Mariano Rajoy, e la stessa cancelliera tedesca, Angela Merkel, impegnata a far sapere che la prospettiva di un governo anti-austerity in Portogallo - sostenuto da una maggioranza scelta democraticamente dagli elettori - sarebbe “estremamente negativa”.

Lo scenario politico delineatosi e Lisbona è stato criticato dai partiti di centro-sinistra che hanno prospettato un voto di sfiducia per il nascente governo di Passos Coelho fin dalla sua prima apparizione in Parlamento. Il prossimo 9 novembre, il primo ministro incaricato e il suo gabinetto dovranno presentare il proprio programma di governo per i prossimi quattro anni, ma, in assenza di una maggioranza, potrebbero cadere già il giorno successivo.

Questa settimana, i leader del Partito Socialista e delle altre formazioni alleate hanno infatti annunciato che voteranno contro il governo di minoranza, rimettendo così le sorti del paese nelle mani del presidente. In previsione del voto di sfiducia, intanto, il centro-sinistra qualche giorno fa ha bocciato il candidato dei Social Democratici alla carica di presidente del Parlamento, eleggendo invece il Socialista Eduardo Ferro Rodrigues.

Con una crisi di governo precoce, Cavaco Silva potrebbe ricredersi e assegnare l’incarico di primo ministro al centro-sinistra mentre, in caso contrario, si aprirebbero scenari decisamente incerti. Per cominciare, la Costituzione portoghese prevede che tra un’elezione e l’altra debbano passare almeno sei mesi, ma un presidente al termine del suo mandato non può sciogliere il Parlamento. Cavaco Silva dovrà lasciare il suo incarico il prossimo gennaio, così che l’eventuale decisione di indire nuove elezioni dovrà essere presa dal suo successore, il quale però a sua volta sarà obbligato ad attendere sei mesi prima di fissare una data per il voto.

Un’ulteriore ipotesi da considerare, nel caso Cavaco Silva dovesse continuare ad opporsi a un incarico al Socialista António Costa, è che l’attuale governo uscente di centro-destra resti in carica con poteri limitati fino a che sarà costituzionalmente possibile andare alle urne. Questo ipotetico governo di transizione, però, senza una maggioranza parlamentare sarebbe praticamente paralizzato e impossibilitato a mettere in atto qualsiasi iniziativa politica o economica di rilievo.

Lo scontro in atto in Portogallo appare ad ogni modo significativo alla luce del fatto che, nonostante una campagna elettorale contro l’austerity e i diktat degli ambienti finanziari internazionali, il Partito Socialista e gli altri partiti di sinistra che dovrebbero entrare a far parte del governo hanno più volte assicurato di volere rispettare gli impegni finanziari presi con l’Unione Europea.

Inoltre, a negoziare il “bailout” da 79 miliardi di dollari per un Portogallo sull’orlo della bancarotta nel 2011fu proprio un governo Socialista, quello del premier José Socrates, il quale aveva in precedenza già implementato una serie di pesanti misure caratterizzate dall’aumento del carico fiscale e da tagli alla spesa pubblica.

A Bruxelles e a Berlino, evidentemente, dopo il faticoso accordo per la prosecuzione delle politiche di austerity in Grecia, si continua a temere che forze politiche anche solo moderatamente contrarie al rigore possano non tanto minare il predominio dei mercati, quanto alimentare speranze di cambiamento tra la popolazione e innescare una qualche mobilitazione contro la dittatura finanziaria che domina oggi in Europa. Il muro contro muro a Lisbona, in ogni caso, è secondo alcuni più sfumato di quanto appaia a prima vista e, se così fosse, quella del presidente Cavaco Silva e del premier Passos Coelho potrebbe essere una tattica dilatoria. All’interno del Partito Socialista è infatti presente una fazione che si oppone all’alleanza con le sinistre e vede con favore la nascita di un governo di minoranza di centro-destra.

Il muro contro muro a Lisbona, in ogni caso, è secondo alcuni più sfumato di quanto appaia a prima vista e, se così fosse, quella del presidente Cavaco Silva e del premier Passos Coelho potrebbe essere una tattica dilatoria. All’interno del Partito Socialista è infatti presente una fazione che si oppone all’alleanza con le sinistre e vede con favore la nascita di un governo di minoranza di centro-destra.

Il prolungarsi dello stallo politico, perciò, potrebbe portare ancor più allo scoperto quest’ultima fazione Socialista ed attrarre consensi e voti preziosi per il governo di minoranza di Passos Coelho, tanto più che il persistere della paralisi a Lisbona provocherebbe un crescendo di critiche e pressioni internazionali per trovare al più presto una soluzione che garantisca il ritirono alla “stabilità”.