- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

In parallelo alle manovre diplomatiche in corso per esplorare una soluzione pacifica al conflitto siriano, l’amministrazione Obama sta preparando una nuova strategia di guerra che potrebbe prevedere l’impiego di forze di terra in Siria e in Iraq. Ufficialmente per combattere in maniera più efficace lo Stato Islamico (ISIS) ma in realtà come diretta conseguenza dell’intervento militare della Russia in Medio Oriente.

A dare l’annuncio dei possibili nuovi svilupppi è stato il numero uno del Pentagono, Ashton Carter, nel corso di una recente apparizione al Senato di Washington, durante la quale ha affermato che gli USA “non esiteranno ad appoggiare partner adeguati negli attacchi contro l’ISIS o a condurre missioni in maniera diretta”, sia con “bombardamenti aerei” sia con “azioni dirette sul campo”.

La notizia era stata anticipata da varie rivelazioni concesse appositamente dal governo ad alcuni dei principali giornali americani. Il Washington Post aveva ad esempio ipotizzato l’invio di membri delle Forze Speciali “embedded” con formazioni curde e dell’opposizione araba al regime di Assad nell’Iraq settentrionale e in Siria. I componenti di questi team dovrebbero agire da “consiglieri” militari dei gruppi a cui si unirebbero e facilitare i bombardamenti dell’aviazione americana.

Un’altra ipotesi allo studio è quella di utilizzare un certo numero di elicotteri da combattimento Apache. Il ricorso a questi velivoli, spiega il Wall Street Journal, comporterebbe un incremento notevole di personale USA in Medio Oriente, visto che sarebbero necessarie centinaia di altri soldati, tra piloti e addetti alla protezione e alla manutenzione dei mezzi. Attualmente, nel quadro della guerra all’ISIS, sono presenti in Iraq circa 3.500 soldati americani.

In maniera particolarmente insidiosa, anonimi esponenti dell’amministrazione Obama hanno distribuito alla stampa rassicurazioni circa il possibile aumento dell’impegno militare in Iraq e in Siria. La Reuters ha riportato le confidenze di due fonti governative che hanno garantito come la nuova strategia USA avrà obiettivi limitati in Iraq e in Siria, mentre non vi sarà alcun dispiegamento di massa di truppe da combattimento in nessuno dei due paesi.

Queste promesse appaiono difficilmente credibili, non solo perché gli Stati Uniti sono già di fatto impegnati a tutto campo nel complicato e ambiguo conflitto mediorientale, ma il lancio di nuovi piani di intervento, ancorché relativamente limitati, servono di solito a spianare la strada a un coinvolgimento maggiore delle forze armate americane negli scenari di guerra internazionali.

L’ipotesi più controversa e dalle conseguenze più gravi per imprimere una svolta allo scenario attuale rimane quella dell’imposizione di una no-fly zone sui cieli della Siria settentrionale. Uno scenario, quest’ultimo, che viene da tempo invocato soprattutto dalla Turchia e che trova molti sostenitori all’interno della classe dirigente di Washington, anche se, almeno ufficialmente, non alla Casa Bianca.

Oltre a rappresentare un’altra mossa illegale, visto che le probabilità di ottenere un’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza ONU sono pari a zero, una no-fly zone farebbe aumentare seriamente le possibilità di uno scontro diretto con le forze russe, impegnate nei bombardamenti contro i gruppi terroristi che operano in Siria in appoggio al governo leggitimo di Damasco. Lo stesso Carter ha escluso che nell’immediato possa essere implemenentata una no-fly zone in Siria, ma ha lasciato intendere che questa è una delle ipotesi che il Pentagono continua a considerare per il futuro, nonostante richieda uno sforzo militare decisamente più consistente di quello attuale.

Lo stesso Carter ha escluso che nell’immediato possa essere implemenentata una no-fly zone in Siria, ma ha lasciato intendere che questa è una delle ipotesi che il Pentagono continua a considerare per il futuro, nonostante richieda uno sforzo militare decisamente più consistente di quello attuale.

Tutte queste iniziative rappresentano ad ogni modo la reazione statunitense alla campagna militare russa in Siria, in seguito alla quale sono stati messi in piena luce tutti i tentennamenti e le ambiguità dell’approccio alla questione dell’ISIS da parte di Washington.

Che il governo e i militari USA abbiano in mente Mosca nel delineare le nuove strategie per la Siria e l’Iraq è apparso evidente proprio dalle parole del Segretario alla Difesa nell’audizione al Senato di qualche giorno fa citata in precedenza. Carter ha denunciato infatti l’aumentato impegno russo a fianco di Assad, mettendo in guardia anche dai recenti sviluppi relativi all’Iraq e che indicano un rafforzamento dei legami tra Mosca e Baghdad.

La fallimentare strategia americana in Medio Oriente, basata sull’appoggio a formazioni integraliste armate violente, tra cui l’ISIS, per operare il cambio di regime a Damasco, molto difficilmente potrà essere invertita. Anzi, con l’evolversi della situazione sembra moltiplicarsi il grado di confusione generata dalla volontà di dominio USA dell’intera regione.

Il segnale più recente in questo senso è stato il bombardamento operato questa settimana dall’aviazione turca sulle postazioni dell’Unita di Protezione Popolare curda (YPG) nel nord della Siria.

I raid sono giunti poco dopo la dichiarazione da parte del braccio politico della milizia - il Partito dell’Unione Democratica (PYD) - circa l’inclusione della città siriana di Tal Abyad, al confine con la Turchia, nella regione curda semiautonoma creata de facto dopo l’esplosione della guerra contro Assad.

Visti i legami tra il PYD e l’YPG con il PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan), Ankara teme un contagio delle spinte autonomiste o indipendentiste che si stanno diffondendo in Siria e, pur facendo formalmente parte della “coalizione” anti-ISIS promossa dagli USA, vede come minaccia di gran lunga superiore le formazioni curde rispetto ai gruppi terroristi attivi in Siria, che ha peraltro armato e finanziato.

La milizia YPG è però uno dei principali partner “sul campo” degli Stati Uniti in Siria e continua a essere identificata come una delle formazioni più efficaci nella guerra all’ISIS, tanto che buona parte delle decine di tonnellate di armi recentemente paracadutate dagli americani in territorio siriano sembra essere finita nelle mani dei combattenti curdi. A complicare ulteriormente il quadro c’è infine il binario diplomatico che, paradossalmente, ha fatto registrare qualche apparente passo avanti nelle settimane seguite all’intervento russo in Siria. Infatti, a inizio settimana gli Stati Uniti hanno acconsentito per la prima volta a invitare l’Iran ai colloqui di pace sulla Siria che si terranno a Vienna venerdì. All’invito, Teheran ha risposto nella giornata di mercoledì, comunicando la presenza nella capitale austrica del ministro degli Esteri, Mohammad Javad Zarif.

A complicare ulteriormente il quadro c’è infine il binario diplomatico che, paradossalmente, ha fatto registrare qualche apparente passo avanti nelle settimane seguite all’intervento russo in Siria. Infatti, a inizio settimana gli Stati Uniti hanno acconsentito per la prima volta a invitare l’Iran ai colloqui di pace sulla Siria che si terranno a Vienna venerdì. All’invito, Teheran ha risposto nella giornata di mercoledì, comunicando la presenza nella capitale austrica del ministro degli Esteri, Mohammad Javad Zarif.

Nonostante l’impegno militare in aumento, i negoziati di pace vengono perseguiti dagli Stati Uniti sia in risposta alle pressioni internazionali per una soluzione politica alla crisi sia per tenere aperto un canale alternativo nell’impasse mediorientale in presenza di scarsi progressi sul campo e, comunque, di persistenti divisioni sulla questione siriana all’interno della classe dirigente USA.

Al di là dei presunti progressi diplomatici, in ogni caso, l’opzione militare continua a risultare dominante, mentre le trattative, ancora in fase embrionale, dovranno superare ostacoli formidabili per mandare in porto una transizione pacifica a Damasco, primo fra tutti la totale divergenza di interessi tra la Russia e l’Iran, da una parte, e, dall’altra, gli Stati Uniti e i loro alleati in Europa e nel mondo arabo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Vincenzo Maddaloni

di Vincenzo Maddaloni

Berlino. Parlare di Ttip (Transatlantic Trade and Investment Partnership), l’accordo transatlantico di libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti e dire che ci avvelenerà, poiché liberalizzerà in Europa il commercio delle sostanze chimiche nocive per l’uomo e l’ambiente, non sembra affatto esagerato.

Anche perché in fatto di standard ambientali e sanitari gli Stati Uniti sono decisamente di manica molto larga, da sempre. E quindi, ogni volta che se ne parla torna in mente la mistura di erbicidi e di defolianti del micidiale agente Orange, che piovve sui quattro milioni e ottocento mila vietnamiti tra il 1961 e il 1965. Tant'è che a distanza di decenni, ancora troppa gente vive in realtà contaminate e si nutre con cibi infetti. Moltissimi figli delle persone colpite soffrono di malattie e di malformazioni.

Dagli effetti dell’Agente Orange dipende - ancora oggi - la sorte degli uomini e delle donne in Vietnam e dei veterani negli Stati Uniti. La vita di molte persone s’è accorciata, altre la consumano nella malattia, nella disabilità, nella disperazione. Quando si dice che l'America è sempre di “manica larga”, significa che in guerra o in pace, essa non cambia in nulla. Infatti, nemmeno all'11° ciclo di negoziati - a porte chiuse - del Ttip che si è concluso venerdì 23 ottobre a Miami, in Florida sembra aver dato delle risposte rassicuranti su questo tema, sebbene il settore della chimica sia uno dei più pericolosi da liberalizzare.

Perché l'Ue è ancora esitante? Eppure parla chiaro l'ultimo rapporto di Friends Of the Earth Germany, secondo il quale con l'approvazione del trattatato, i consumatori nel Vecchio continente potrebbero essere esposti ad agenti chimici cancerogeni. Infatti, con l'entrata in vigore del Ttip verrebbe smantellato il Reach, il regolamento sulla registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. adottato a livello europeo, che impedisce finora la commercializzazione di oltre mille e trecento additivi chimici nella cosmetica e vieta più di ottanta pesticidi. Tutte sostanze legali, invece, negli Stati Uniti.

Si tenga a mente che il libero scambio regolamentato dal Ttip porterebbe ad un aumento delle esportazioni reciproche, includendo sicuramente anche questi prodotti benché dagli europei giudicati cancerogeni. Naturalmente, quel che si chiama “il principio di precauzione” verrebbe aggirato con l’adozione del “mutuo riconoscimento”, che obbliga all’accettazione reciproca dei prodotti fabbricati dal partner commerciale, anche se le prescrizioni sono diverse da quelle di ciascuna Nazione.

Insomma, l'Europa avrebbe tutto da perdere e le grandi Multinazionali tutto da guadagnare. Per questo sabato 9 ottobre a Berlino, la sinistra tedesca era scesa in piazza. Duecentocinquanta mila persone erano passate davanti alla porta di Brandeburgo, reggendo cartelli contro il Ttip e sventolando le bandiere della Confederazione dei Sindacati tedeschi, la Deutscher Gewerkschaftsbund (Dgb), ma anche quelle rosse con la falce e martello e il pugno alzato.

Tuttavia i grandi media italiani a cominciare dalla televisione avevano dedicato poche immagini e poco spazio a quell'evento. Come del resto è avvenuto con l'incontro di Miami: soltanto poche righe di cronaca e alcun commento. E in Italia non c'è giornale di grande tiratura che sostenga con vigore la battaglia contro il Ttip, facendone una campagna vera e propria.

Tuttavia i grandi media italiani a cominciare dalla televisione avevano dedicato poche immagini e poco spazio a quell'evento. Come del resto è avvenuto con l'incontro di Miami: soltanto poche righe di cronaca e alcun commento. E in Italia non c'è giornale di grande tiratura che sostenga con vigore la battaglia contro il Ttip, facendone una campagna vera e propria.

Eppure stiamo parlando di un Trattato che è un vero e proprio attacco alla democrazia. Basta leggersi le “Risoluzioni delle controversie tra investitori e Stato” (Isds) che autorizzano le aziende a querelare i governi nel caso in cui le loro politiche determinassero una perdita dei loro guadagni. Tradotto in pratica significa che le multinazionali possono invalidare le leggi approvate dai governi democraticamente eletti.

Infatti, oltre che premiare l'apertura dei mercati ai servizi, una delle caratteristiche centrali degli accordi di libero scambio, come lo è il Ttip, è la loro capacità di incidere efficacemente sulle liberalizzazioni e le privatizzazioni - passate e future - indipendentemente da quello che sia l'orientamento del governo liberamente eletto o quello che sia il mandato o politico ricevuto.

Il settore della sanità pubblica è uno degli obiettivi principali dei lobbisti delle multinazionali che sostengono il Ttip e che sperano di capitalizzare la crescente spesa sanitaria guidata dall'invecchiamento della popolazione sia in Europa che negli Stati Uniti, dal momento che i settori della sanità pubblica continuano a soffrire per i continui tagli ai finanziamenti imposti dai governi in carica per far quadrare i bilanci.

Cosicché il Ttip permetterà agli investitori domiciliati in Nord America di sfruttare le liberalizzazioni già intraprese nei settori della sanità pubblica in Europa, per imporre ulteriori aperture del mercato e per mettere mano sulle privatizzazioni passate. Com’è stato ben spiegato dal settimanale economico inglese “The Economist”, lo Isds consegna alle corporations nell’UE e negli USA il potere di denunciare i governi di fronte a un tribunale di avvocati aziendali. Potranno, inoltre, contestare le leggi che non gradiscono e anche ricevere un risarcimento milionario se pensano che quest’ultime possano influenzare i loro "profitti futuri", come per esempio vietare la pubblicità delle sigarette, tutelare l'ambiente o prevenire una catastrofe nucleare.

Un altro esempio? L'azienda del tabacco Philip Morris ha denunciato l’Australia e l’Uruguay, con trattati simili al Ttip, per i loro tentativi di scoraggiare il fumo. Gli Stati Uniti intanto hanno già in mente di far togliere tutti gli avvertimenti contro il fumo sui pacchetti delle sigarette che, a Ttip siglato, saranno in vendita anche in Europa.

Naturalmente le multinazionali del tabacco si sono cautelate con normative ormai collaudate, molto simili a quelle che negarono ai soldati americani veterani del Vietnam l’invalidità da avvelenamento con la diossina, e quindi sono stati privati delle cure mediche, delle medicine e di tutto quello che rientra nell’assistenza pubblica o nei loro contratti con le compagnie di assicurazione.

Naturalmente le multinazionali del tabacco si sono cautelate con normative ormai collaudate, molto simili a quelle che negarono ai soldati americani veterani del Vietnam l’invalidità da avvelenamento con la diossina, e quindi sono stati privati delle cure mediche, delle medicine e di tutto quello che rientra nell’assistenza pubblica o nei loro contratti con le compagnie di assicurazione.

In un mondo caratterizzato da una competizione globale sempre più dura, senza proposte credibili sul piano della crescita, e con le misure espansive di tipo keynesiano tradizionale che si presentano ardue da praticare nel contesto attuale, c'è da chiedersi se la minaccia di essere dominati in un futuro molto prossimo, dalla “legge” delle multinazionali diventi veramente concreta. Dopotutto anche il sostegno di alcuni sindacati, terrorizzati dalla legislazione sfavorevole, non appare sufficiente per accantonare questa tragedia.

Eppure il Ttip - è provato - è un distruttore della democrazia. Va combattuto. In Germania la Sinistra ha mobilitato la società civile che, sebbene spesso ce ne si dimentichi, è il “mandante” vero della politica, è la ragione per cui la politica esiste. Malauguratamente in Italia la politica non la tiene in gran conto. Come il Ttip, del resto.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Le elezioni di domenica scorsa per il rinnovo del Parlamento polacco hanno registrato il netto successo di un’altra formazione di estrema destra euroscettica e di orientamento xenofobo. Il Partito Diritto e Giustizia (PiS) ha surclassato quello di governo di centro-destra, Piattaforma Civica (PO), anche se la conferma dell’eventuale conquista della maggioranza assoluta dei seggi giungerà solo in seguito all’annuncio dei dati definitivi nella giornata di martedì, dopo che vari exit poll diffusi alla chisura delle urne avevano delineato un quadro contrastante.

I dati più recenti sono sembrati assegnare al PiS tra il 37% e il 38% dei consensi che dovrebbero riflettersi in un numero appena superiore alla metà dei 460 seggi complessivi della camera bassa di Varsavia (Sejm). Il PO dell’attuale premier, Eva Kopacz, e del suo predecessore, Donald Tusk, si è fermato invece a meno del 24%, facendo segnare una perdita di sessanta seggi rispetto alle elezioni del 2011.

La valanga che ha investito il PO nel fine settimana era stata in qualche modo annunciata dalle elezioni presidenziali del maggio scorso, quando il candidato del PiS, Andrzej Duda, aveva superato quello favorito dal partito di governo, il presidente in carica Bronislaw Komorowski.

Se anche il partito uscito vincitore dal voto di domenica non dovesse raggiungere la maggioranza assoluta, già lunedì è emersa concretamente la possibilità di un’alleanza di governo con il movimento “anti-establishment” Kukiz’15, fondato dall’ex rock-star polacca Pawel Kukiz. Quest’ultimo aveva già corso nelle recenti presidenziali ed era giunto sorprendentemente terzo con il 21% delle preferenze.

Questo partito si è assicurato circa il 9% dei voti e disporrà di una quarantina di seggi nel nuovo Parlamento. Secondo quanto affermato lunedì dagli esponenti del PiS e dai suoi più stretti alleati, se Kukiz’15 dovesse declinare l’offerta di entrare nell’esecutivo, la Polonia potrebbe anche assistere alla nascita di un governo di minoranza.

Al di là del fatto che il PiS dell’ex primo ministro, Jaroslaw Kaczynski, possa riuscire a governare da solo o abbia bisogno del sostegno di almeno un altro partito, il quadro politico che ha reso possibili questi risultati appare sufficientemente chiaro.

Se il governo di PO e degli alleati del Partito Popolare Polacco (PSL) viene generalmente acclamato dalla stampa occidentale per essere riuscito a far crescere in maniera relativamente sostenuta e senza significative interruzioni l’economia del paese dell’Europa orientale negli ultimi otto anni, il prezzo pagato da buona parte della popolazione è stato e continua a essere molto alto.

I governi di Tusk e Kopacz hanno infatti anch’essi implementato pesanti misure di austerity che hanno determinato una crescita della disoccupazione e delle disuguaglianze sociali parallelamente a una stagnazione persistente delle retribuzioni. La lunga serie di leggi volte a favorire le élite del paese include poi un aumento sostanziale dell’età di accesso alla pensione, la privatizzazione di industrie statali in settori chiave dell’economia e di parte del sistema sanitario, con tutte le prevedibili conseguenze in termini di costi e accesso alle cure, nonché ripetuti attacchi al sistema scolastico pubblico.

A queste iniziative ne vanno aggiunte altre di orientamento simile, come l’aumento dell’IVA, deciso nel 2011, e la deregolamentazione del mercato del lavoro a partire dal 2009 che, in Polonia come altrove, ha allargato drammaticamente il numero di contratti di lavoro temporanei e praticamente senza alcun diritto né benefit. Tutto ciò, assieme alla “prudenza fiscale” perseguita costantemente, ha quasi sempre assicurato a Varsavia le lodi degli ambienti finanziari internazionali ma, come ha dimostrato il voto di domenica, la realtà modellata dai governi guidati da Piattaforma Civica non è apparsa particolarmente gradita alla maggioranza degli elettori polacchi.

Tutto ciò, assieme alla “prudenza fiscale” perseguita costantemente, ha quasi sempre assicurato a Varsavia le lodi degli ambienti finanziari internazionali ma, come ha dimostrato il voto di domenica, la realtà modellata dai governi guidati da Piattaforma Civica non è apparsa particolarmente gradita alla maggioranza degli elettori polacchi.

Il Partito Diritto e Giustizia è riuscito così a sfruttare le frustrazioni diffuse nella società polacca con una serie di proposte di impronta populista, in modo da orientarle a favore della propria agenda di estrema destra. Tra l’altro, il PiS ha prospettato un incremento dei sussidi destinati alle famiglie con figli, l’assistenza sanitaria virtualmente gratuita per i più anziani, l’abbassamento dell’età pensionabile e l’aumento dello stipendio minimo. Inoltre, come ha confermato il partito lunedì, una delle prime mosse una volta al potere potrebbe essere l’imposizione di una modesta tassa a carico delle banche.

In realtà, in campagna elettorale anche PO aveva lanciato varie proposte per alleviare le condizioni di vita delle fasce più povere della popolazione, ma la natura delle politiche adottate in due mandati di governo ha completamente distrutto la credibilità di simili promesse.

In molti, ad ogni modo, temono che il PiS possa rapidamente consolidare un sistema tendente all’autoritarismo in Polonia, sul modello della vicina Ungheria del primo ministro, Viktor Orbán. L’esperienza al governo di questo partito tra il 2005 e il 2007 con Jaroslaw Kaczynski primo ministro fu infatti segnata da proclami reazionari e anti-democratici che potrebbero essere rispolverati a breve e che andavano dalla drastica riduzione del diritto all’aborto all’introduzione della pena di morte, fino alla dissoluzione dei confini tra stato e chiesa cattolica.

Inoltre, a fronte delle promesse all’insegna della giustizia sociale, le misure di rigore del precedente governo restarono sostanzialmente inalterate, mentre venne ad esempio ridotto il carico fiscale sui redditi più elevati. Anche in questa occasione, d’altra parte, il PiS ha già fatto sapere che il nuovo governo manterrà l’impegno con l’UE per contenere il deficit di bilancio entro il 3% del PIL polacco.

Il successo del Partito Diritto e Giustizia su queste basi è dovuto anche al continuo discredito dei social-democratici e all’incapacità delle altre formazioni di sinistra nel contrastare lo strapotere della destra in Polonia. A dare l’idea del fallimento registrato dopo il voto di domenica, per la prima volta dal 1989 i partiti legati alla galassia post-comunista polacca potrebbero non occupare nessun seggio al Parlamento di Varsavia. L’alleanza Sinistra Unita non avrebbe infatti superato nemmeno lo sbarramento dell’8% per ottenere una qualche rappresentanza parlamentare.

Il ritorno al potere di Jaroslaw Kaczynski, fratello dell’ex presidente Lech, deceduto in un incidente aereo nel 2010 in Russia, non è stato comunque accolto in maniera particolarmente positiva dai mercati finanziari, visti i timori per il possibile ritorno a politiche di spesa “irresponsabili”, anche se il fatto che i risultati erano previsti ha forse contribuito a contenere i danni.

I timori maggiori provocati da un governo guidato dal PiS e dalla premier in pectore, Beata Szydlo, sono però legati più che altro a ragioni di politica estera, visti gli orientamenti parzialmente diversi di questo partito rispetto alla coalizione uscente. Innanzitutto, Piattaforma Civica è un partito fortemente ancorato all’Unione Europea, mentre il PiS vede con estremo scetticismo possibili ulteriori legami con Bruxelles ed è contrario all’adozione della moneta unica.

I suoi leader sono anche molto critici verso le politiche UE relative all’immigrazione, ancor più del governo uscente, il quale nelle scorse settimane aveva respinto e poi accettato a stento la quota di migranti assegnati al proprio paese. Il PiS ha comunque cavalcato con successo la propaganda xenofoba promossa dallo stesso governo Kopacz, aggiungendo svariate uscite apertamente razziste da parte dei suoi leader. In ambito militare e delle alleanze internazionali, infine, il PiS è orientato a rafforzare il ruolo della NATO e i legami di Varsavia con gli Stati Uniti, ma anche a promuovere una certa integrazione delle forze armate di vari paesi dell’est europeo, principalmente in funzione anti-russa.

In ambito militare e delle alleanze internazionali, infine, il PiS è orientato a rafforzare il ruolo della NATO e i legami di Varsavia con gli Stati Uniti, ma anche a promuovere una certa integrazione delle forze armate di vari paesi dell’est europeo, principalmente in funzione anti-russa.

Questo partito condivide invece con PO l’atteggiamento aggressivo nei confronti della Russia, in particolare in relazione alla vicenda ucraina, ma auspica una politica estera maggiormente indipendente, soprattutto dalla Germania. Questa tendenza della formazione politica che ha appena dominato le elezioni in Polonia riflette le divisioni esistenti all’interno della classe dirigente del paese dell’Europa orientale e rischia di alimentare altre tensioni in ambito europeo e sul fronte interno, considerando anche che la Germania è il principale partner commerciale di Varsavia.

La diffidenza polacca nei confronti della Germania ha ovvie radici storiche ma è anche dovuta al ritorno di Berlino a una politica estera sempre più aggressiva negli ultimi anni. Ciò ha avuto riflessi evidenti nell’atteggiamento di un partito di stampo nazionalista come il PiS, la cui retorica anti-tedesca è risultata infatti particolarmente accesa in questi ultimi anni.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

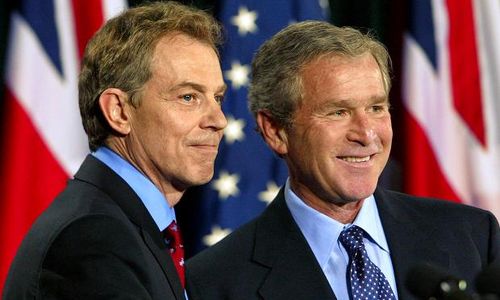

Tony Blair vuole cambiare posizione nella vecchia fattoria della storia militare. Ai tempi dell'invasione in Iraq, l'ex Primo ministro laburista era noto in patria come "il barboncino di Bush". Ora che il collare non serve più, è tempo delle lacrime da coccodrillo. In un'intervista alla Cnn, "Bush's Poodle" risponde con un mea culpa al giornalista che gli chiede se la seconda guerra del Golfo sia stata uno sbaglio, visto che la storia delle armi di distruzione di massa si è rivelata una menzogna.

"Mi scuso per il fatto che le informazioni di intelligence che avevamo ricevuto fossero sbagliate - dice Blair - perché anche se Saddam le armi chimiche le aveva usate largamente contro il suo popolo e contro altri, quel programma non esisteva. Chiedo scusa per alcuni errori di pianificazione e, certamente, per i nostri errori di valutazione di quello che sarebbe successo una volta rimosso il regime".

L'intervistatore chiede allora se proprio quella guerra sia stata la principale causa dell'ascesa dell'Isis. Secondo Blair, anche in questa affermazione "ci sono elementi di verità", perché (si noti il virtuosismo retorico della doppia negazione ndr) "non si può dire che chi ha deposto Saddam nel 2003 non abbia responsabilità per la situazione del 2015".

In ogni caso, pur ammettendo che il pretesto era un'invenzione e che le conseguenze sono state tragiche, l'ex Premier britannico non arriva a rinnegare la guerra in sé: "Trovo difficile chiedere scusa per la rimozione di Saddam - è la chiosa -, penso che anche oggi, nel 2015, la situazione sia migliore senza di lui piuttosto che con lui".

A quanto pare l'ex numero uno di Downing Street considera un danno collaterale accettabile il milione di civili uccisi fra il 2003 e il ritiro delle truppe Usa a fine 2011, pari al 5% dell'intera popolazione irachena (numeri tratti da "Body Count", rapporto pubblicato quest'anno da tre gruppi di scienziati sui costi della "guerra al Terrore").

Rimane però da chiarire perché mai Blair abbia rilasciato proprio ora un'intervista simile. Secondo Nicola Sturgeon, primo ministro di Edimburgo e leader del Partito nazionale scozzese, quella dell'ex numero uno laburista è una difesa preventiva, in attesa delle critiche che pioveranno su di lui quando saranno pubblicati i risultati della Chilcot Inquiry, un'inchiesta istituita nel giugno 2009 dall’allora primo ministro Gordon Brown sul coinvolgimento della Gran Bretagna nella guerra in Iraq.

Questa interpretazione lascia qualche dubbio, perché secondo molti commentatori la commissione d'inchiesta presieduta da Sir Chilcot - i cui membri non sono né indipendenti né politicamente eterogenei - confermerà i problemi nel determinare le cause della guerra e le carenze nella pianificazione, ma non accuserà il governo di allora di aver mentito al Parlamento o di aver agito illegalmente.

Semmai, a preoccupare Blair potrebbe essere la crociata infinita del Daily Mail, giornale popolare e conservatore da sempre contrario alla guerra in Iraq. In una recente edizione domenicale, il quotidiano ha scritto che l'ex Premier si era detto pronto a inviare truppe in Iraq addirittura un anno primo dell'inizio del conflitto, quando ancora ripeteva in televisione di voler cercare una soluzione diplomatica alla crisi.  A riprova di tutto ciò, il giornale ha pubblicato una mail segreta inviata il 28 marzo 2002 da Colin Powell al Presidente americano: Blair, scrive l'allora segretario di Stato Usa, "sarà con noi" nell'intervento armato e assicura che "il Regno Unito seguirà la nostra guida". Da una seconda e-mail emerge invece che Bush avrebbe infiltrato alcune spie nel partito laburista britannico per aiutare Blair a manipolare l'opinione pubblica in favore della guerra.

A riprova di tutto ciò, il giornale ha pubblicato una mail segreta inviata il 28 marzo 2002 da Colin Powell al Presidente americano: Blair, scrive l'allora segretario di Stato Usa, "sarà con noi" nell'intervento armato e assicura che "il Regno Unito seguirà la nostra guida". Da una seconda e-mail emerge invece che Bush avrebbe infiltrato alcune spie nel partito laburista britannico per aiutare Blair a manipolare l'opinione pubblica in favore della guerra.

Secondo il Mail on Sunday, questi documenti farebbero parte di un gruppo di messaggi segreti conservati nel server di posta elettronica usato da Hillary Clinton fra il 2009 e il 2013, quando l'attuale candidata alla Casa Bianca era segretario di Stato nelle prima amministrazione Obama.

E' possibile che Blair tema la pubblicazione di carteggi ancor più compromettenti? Forse. Di sicuro, ormai il guinzaglio da barboncino non è più utile come un tempo e chiedere scusa per le decisioni scellerate di inizio millennio non fa male a nessuno. Male che vada, è inutile.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La visita di questa settimana in Gran Bretagna del presidente cinese, Xi Jinping, è stata contrassegnata da un’eccezionale accoglienza riservata sia dal governo Cameron sia della casa reale, a conferma dell’importanza dei crescenti legami commerciali e finanziari tra coloro che possono essere considerati rispettivamente l’alleato più fedele e il principale rivale degli Stati Uniti.

Dopo l’arrivo all’aeroporto di Heathrow nella serata di lunedì, Xi è stato ricevuto il giorno successivo dalla regina Elisabetta, dal duca di Edimburgo e dal primo ministro, David Cameron, per poi essere accompagnato dalla stessa sovrana nella carrozza reale fino a Buckingham Palace, dove è stato ospitato assieme alla moglie per tutta la sua permanenza a Londra.

Martedì, poi, il leader cinese ha preso parte a un “banchetto di stato” con i membri del governo e della famiglia reale, ad esclusione del principe Carlo, secondo i media britannici tenuto lontano per evitare imbarazzi all’ospite d’onore, visto il sostegno espresso più volte dall’erede al trono per la causa tibetana. Nella giornata di mercoledì, invece, Xi ha incontrato Cameron, prima di volare a Manchester per visitare alcuni progetti di investimento assieme al Cancelliere dello Scacchiere, George Osborne.

Sempre martedì, Xi ha parlato ai membri delle due camere del Parlamento britannico, affermando come i due paesi stiano diventando “sempre più interdipendenti” e dando vita a “una comunità di interessi condivisi”. Il presidente cinese ha fatto inoltre riferimento a due questioni cruciali nei rapporti bilaterali, l’adesione come membro fondatore della Gran Bretagna alla Banca Asiatica di Investimenti nelle Infrastrutture (AIIB) e la scelta di Londra come primo mercato di bond cinesi in yuan al di fuori della madrepatria.

Il governo conservatore britannico si è ritrovato esposto a critiche e pressioni a causa della cordialissima accoglienza riservata a Xi Jinping, tanto che vari esponenti del gabinetto hanno cercato di giustificare il consolidamento dei rapporti con Pechino. Il Ministro degli Esteri, Philip Hammond, ha ad esempio sostenuto in un’intervista alla BBC che “i legami con la Cina sono decisamente nel nostro interesse” e che il suo governo guarda a questo paese per assicurarsi “investimenti in infrastrutture”.

Per il governo Cameron, un rapporto più solido con la Cina potrebbe d’altra parte sbloccare fino a 30 miliardi di sterline in accordi commerciali e investimenti in Gran Bretagna, creando circa 4 mila nuovi posti di lavoro in vari settori.

La visita di Xi e gli affari conclusi questa settimana erano stati in parte preparati da una trasferta in Cina a settembre di Osborne, durante la quale il ministro conservatore aveva assicurato che la Gran Bretagna intende diventare il “partner occidentale numero uno” di Pechino. Come per molti altri paesi, dunque, la Cina rappresenta anche per la Gran Bretagna una straordinaria opportunità dal punto di vista economico, in particolare sul fronte degli investimenti diretti. Attualmente, la Cina è già il secondo paese da cui la Gran Bretagna importa il maggior numero di prodotti, dopo la Germania, mentre l’export britannico verso la Cina è più che raddoppiato tra il 2010 e il 2014, salendo a quasi 16 miliardi di sterline.

Come per molti altri paesi, dunque, la Cina rappresenta anche per la Gran Bretagna una straordinaria opportunità dal punto di vista economico, in particolare sul fronte degli investimenti diretti. Attualmente, la Cina è già il secondo paese da cui la Gran Bretagna importa il maggior numero di prodotti, dopo la Germania, mentre l’export britannico verso la Cina è più che raddoppiato tra il 2010 e il 2014, salendo a quasi 16 miliardi di sterline.

Allo stesso modo, negli ultimi tre anni gli investimenti cinesi in Gran Bretagna sono aumentati a ritmi vertiginosi, mentre le interconnessioni finanziarie tra i due paesi hanno raggiunto livelli decisamente consistenti, come conferma il fatto che le banche del Regno hanno un’esposizione verso la Cina superiore a quella combinata verso USA e UE. Secondo il Tesoro britannico, infine, la Cina dovrebbe superare gli Stati Uniti come secondo partner commerciale di Londra entro i prossimi dieci anni.

La presenza di Xi in Gran Bretagna è stata così l’occasione per promuovere vari accordi, tra cui spiccano quelli relativi agli investimenti cinesi nel settore dell’energia atomica. Londra intende cercare finanziamenti per una serie di progetti di reattori nucleari per un valore di un centinaio di miliardi di sterline nel prossimo decennio. Prevedibilmente, più di un giornale britannico ha ricordato come l’afflusso di capitale cinese in questo ambito abbia implicazioni per la sicurezza nazionale del paese, tanto che sezioni delle forze armate e della comunità dell’intelligence sembrano avere espresso le proprie perplessità.

Il crescente orientamento di Londra verso la Cina è comunque un dato di fatto acquisito per il governo Cameron. La conferma di ciò era giunta tra l’altro con il già ricordato annuncio qualche mese fa della partecipazione della Gran Bretagna all’AIIB, nelle intenzioni cinesi vera e propria alternativa a istituzioni come la Banca Mondiale o la Banca Asiatica per lo Sviluppo, tradizionalmente dominate dagli Stati Uniti. La decisione era stata presa nonostante il parere contrario e le pressioni di Washington e aveva scatenato una corsa tra i paesi occidentali ad aderire al nuovo istituto internazionale patrocinato da Pechino.

Come dimostra la nascita dell’AIIB, la capacità della Cina di attrarre nella propria orbita economico-finanziaria molti paesi alleati degli Stati Uniti produce significative conseguenze strategiche, emerse chiaramente nel dibattito scaturito dalla visita di Xi Jinping a Londra. Tanto più che l’avvicinamento a Pechino di paesi come Gran Bretagna o Australia, tradizionalmente allineati agli interessi dell’imperialismo USA, si sovrappone alla cosiddetta “svolta” asiatica di Washington, ovvero la serie di iniziative e progetti diplomatici, economici e militari per contenere l’espansionismo cinese che, spesso, si basano o dovrebbero basarsi sulla collaborazione con questi stessi paesi.

I malumori degli Stati Uniti per questa evoluzione devono essere stati presi in considerazione dal governo Cameron, come confermano le dichiarazioni del primo ministro e di alcuni membri del suo gabinetto per garantire che la “relazione speciale” con Washington non esclude la costruzione di una “solida partnership” con la Cina. Il fatto che il governo britannico, nonostante le rassicurazioni, abbia ritenuto di dovere intraprendere un percorso di avvicinamento così deciso verso Pechino contro le indicazioni USA testimonia a sufficienza di quali interessi siano in gioco nella competizione per intercettare il capitale cinese o penetrare nello sterminato mercato del colosso asiatico.

Il fatto che il governo britannico, nonostante le rassicurazioni, abbia ritenuto di dovere intraprendere un percorso di avvicinamento così deciso verso Pechino contro le indicazioni USA testimonia a sufficienza di quali interessi siano in gioco nella competizione per intercettare il capitale cinese o penetrare nello sterminato mercato del colosso asiatico.

Questi processi suggeriscono anche e soprattutto una tendenza verso l’inasprimento delle relazioni internazionali, anche tra paesi alleati, a causa della crisi strutturale del capitalismo. Un deterioramento dei rapporti che, tra USA e Gran Bretagna, appare ancora relativamente trascurabile, anche se, a ben vedere, l’insofferenza di Washington nei confronti dell’atteggiamento fin troppo accondiscendente di Londra verso la Cina si è intravista in maniera chiara in questi giorni.

Sempre il Financial Times, ad esempio, questa settimana ha citato un anonimo ex membro “molto influente” del governo americano, il quale ha sostenuto senza mezzi termini che l’eccessiva “deferenza” del governo Cameron nei confronti di Xi “potrebbe in futuro creare più di un problema per la Gran Bretagna”.