- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’imminente probabile implementazione dell’accordo internazionale sul programma nucleare dell’Iran sta incontrando una serie di ostacoli e imprevisti che indicano il permanere di forti resistenze, soprattutto negli Stati Uniti, al relativo riavvicinamento tra Washington e Teheran. Il più recente episodio dai contorni significativi in questo senso si è chiuso apparentemente mercoledì con la liberazione da parte dell’Iran di dieci marinai americani che il giorno prima erano a bordo di due navi finite nelle acque della Repubblica Islamica nel Golfo Persico.

Le due imbarcazioni stavano navigando dal Kuwait al Bahrain quando, secondo i vertici militari USA, almeno una di esse avrebbe avuto un guasto meccanico che l’ha fatta finire fuori rotta. A come anche la seconda nave sia entrata nelle acque territoriali iraniane non è stata data spiegazione.

Martedì, i media ufficiali negli Stati Uniti hanno riportato la vicenda dando ampio spazio ai tentativi dei militari e dell’amministrazione Obama di minimizzare l’incidente. Il New York Times, però, pur senza trarre conseguenze ha spiegato che “le acque attraversate dalle due navi sono in un luogo nel quale gli USA, l’Iran e molti paesi del Golfo [Persico] raccolgono spesso informazioni di intelligence”.

Le imbarcazioni sono state sequestrate dalla divisione navale delle Guardie della Rivoluzione (IRGC) e i membri dell’equipaggio messi in stato di fermo sull’isola di Farsi, dove sorge un’importante base militare iraniana.

Fonti del governo americano avevano subito assicurato che i propri uomini sarebbero stati liberati in tempi brevi e che i due paesi erano in costante contatto per risolvere la mini-crisi. Lo stesso segretario di Stato, John Kerry, avrebbe discusso telefonicamente della vicenda con il suo omologo, Mohammad Javad Zarif, il quale, secondo la stampa iraniana, ha a sua volta chiesto a Washington scuse formali.

Nella mattinata di mercoledì, alcuni siti di news hanno riportato dichiarazioni di esponenti dell’IRGC che lasciavano intendere possibili ritardi nella liberazione dei marinai americani. Alla fine, questi ultimi sono potuti invece tornare ai loro reparti, verosimilmente solo con qualche ora di ritardo rispetto a quanto ipotizzato dai media negli Stati Uniti.

La gestione della vicenda da parte iraniana suggerisce un possibile conflitto tra i vari centri di potere della Repubblica Islamica, tanto più che il comandante della marina dell’IRGC, ammiraglio Ali Fadavi, aveva sostenuto che la portaerei americana Truman, localizzata nel Golfo Persico, aveva “agito in maniera provocatoria e non professionale” dopo il sequestro delle due navi. Lo stesso comandante ha tuttavia alla fine confermato la versione del guasto tecnico per spiegare lo sconfinamento.

La possibile provocazione americana potrebbe in definitiva avere alimentato lo scontro interno all’Iran circa l’atteggiamento da tenere nei confronti degli USA, con le Guardie della Rivoluzione considerate su posizioni critiche verso l’intesa sul nucleare, negoziata dal governo del presidente, Hassan Rouhani.

Se delle eventuali spaccature interne alla Repubblica Ismanica se ne è avuto soltanto il presentimento, la questione appena risolta nel Golfo Persico ha invece messo ancora chiaramente in evidenza quelle che caratterizzano la classe dirigente americana. Già lo stesso sconfinamento non autorizzato nelle acque di un paese sovrano potrebbe indicare un’iniziativa non coordinata con un’amministrazione Obama pronta a iniziare il processo previsto dall’accordo sul nucleare sottoscritto a Vienna lo scorso mese di luglio.

Soprattutto, però, l’azione sostanzialmente legittima della marina iraniana ha innescato una valanga di reazioni isteriche, quanto insensate, della destra Repubblicana a Washington. Svariati candidati alla presidenza e i soliti “falchi” del Congresso hanno tuonato contro la Casa Bianca, mettendo in guardia Obama dal trattare la liberazione dei marinai, che avrebbe dovuto essere immediata e senza condizioni, o dall’esibire nuovamente debolezza di fronte all’Iran. Praticamente nessun giornale “mainstream” americano ha fatto notare come, in presenza dell’ammissione della violazione delle acque territoriali iraniane da parte dei vertici militari USA, la responsabilità dell’accaduto è da attribuire interamente alla marina statunitense che, oltretutto, da tempo mantiene una presenza minacciosa al largo delle acque della Repubblica Islamica.

Praticamente nessun giornale “mainstream” americano ha fatto notare come, in presenza dell’ammissione della violazione delle acque territoriali iraniane da parte dei vertici militari USA, la responsabilità dell’accaduto è da attribuire interamente alla marina statunitense che, oltretutto, da tempo mantiene una presenza minacciosa al largo delle acque della Repubblica Islamica.

La destra Repubblicana rappresenta d’altra parte quelle sezioni dell’apparato di potere negli Stati Uniti che vedono con estrema diffidenza la distensione con l’Iran. Ogni passo in questo senso, secondo loro, rappresenta una deviazione inaccettabile dall’obiettivo di sottomettere Teheran senza condizioni alle necessità strategiche americane, anche per non mettere a repentaglio le relazioni con alleati già abbastanza irritati, come Arabia Saudita e Israele.

Proprio queste frange, riferibili alla galassia “neo-con”, sono dietro ad altre iniziative e dichiarazioni che hanno animato il fronte anti-Iraniano di Washington nell’ultimo periodo. Il tempismo di simili interventi è tale da coincidere con la delicata fase che dovrebbe segnare l’entrata in vigore dei termini dell’accordo sul nucleare.

Proprio a inizio settimana, ad esempio, l’Iran avrebbe pressoché ultimato la disattivazione del reattore installato nel controverso impianto nucleare di Arak, come previsto appunto dall’intesa. In precedenza, più di 11 tonnellate di uranio a basso arricchimento in possesso della Repubblica Islamica erano state inviate in Russia.

Se l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) certificherà, come dovrebbe fare già nei prossimi giorni, il rispetto da parte iraniana degli obblighi iniziali previsti dall’accordo, avrà inizio la fase dell’allentamento delle sanzioni economiche internazionali che gravano da anni su Teheran.

In molti, dagli Stati Uniti a Israele alle monarchie del Golfo Persico, intendono però cercare di sabotare l’accordo. Se a Tel Aviv i toni anti-iraniani sembrano essersi relativamente attenuati, quanto meno a livello pubblico, il regime saudita è nel pieno di una campagna provocatoria per far naufragare il processo di distensione, come ha dimostrato tra l’altro l’esecuzione del religioso sciita Nimr al-Nimr a inizio anno.

A Washington, invece, gli oppositori dell’amministrazione Obama sul fronte iraniano stanno provando ad attuare un nuovo pacchetto di sanzioni, nella speranza di provocare la reazione di Teheran e spingere la Repubblica Islamica ad abbandonare l’accordo.

Al Congresso, sia i Repubblicani sia una buona parte dei Democratici sono decisi a votare un pacchetto di misure punitive in risposta al recente test con missili balistici condotto dall’Iran. Deputati e senatori si sono inoltre lamentati con la Casa Bianca, colpevole a loro dire di voler ritardare o impedire del tutto l’adozione delle sanzioni per il timore di far saltare l’accordo sul nucleare. In realtà, lo stesso dipartimento del Tesoro USA sembrava essere sul punto di mettere sulla lista nera altre compagnie e cittadini privati iraniani per i loro legami con il programma di missili balistici, ma il Dipartimento di Stato sarebbe in seguito intervenuto per eliminare ogni ostacolo all’entrata in vigore dell’accordo di Vienna. Quest’ultimo, in ogni caso, non fa alcun riferimento alla questione dei missili balistici dell’Iran.

In realtà, lo stesso dipartimento del Tesoro USA sembrava essere sul punto di mettere sulla lista nera altre compagnie e cittadini privati iraniani per i loro legami con il programma di missili balistici, ma il Dipartimento di Stato sarebbe in seguito intervenuto per eliminare ogni ostacolo all’entrata in vigore dell’accordo di Vienna. Quest’ultimo, in ogni caso, non fa alcun riferimento alla questione dei missili balistici dell’Iran.

Se, dunque, l’annosa disputa sul programma nucleare di Teheran appare sempre più vicina a imboccare l’inizio del percorso che dovrebbe teoricamente portare alla sua pacifica soluzione, gli ostacoli che restano sono ancora numerosi.

Inoltre, anche se l’amministrazione Obama e i suoi partner che hanno negoziato l’intesa a Vienna sembrano decisi a seguire per il momento la strada della diplomazia, il conseguente reintegro a tutti gli effetti dell’Iran nei meccanismi strategici ed economici internazionali non sarà privo di complicazioni, vista la persistente divergenza di interessi in Medio Oriente e su scala globale dei (quasi) ex rivali di Washington e Teheran.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

I fatti accaduti nella notte dell’ultimo giorno dell’anno a Colonia stanno continuando ad alimentare in Germania un acceso dibattito politico che ha visto intervenire in maniera decisa una serie di forze interne alla classe dirigente tedesca, ben intenzionate a sfruttare gli eventi per una precisa agenda politica reazionaria.

Il dato principale relativo alla vicenda svoltasi poco prima della mezzanotte del 31 dicembre nella piazza tra la Stazione Centrale e la Cattedrale della città della Renania Settentrionale-Vestfalia sembra essere a tutt’oggi la scarsa chiarezza in merito a quanto è avvenuto. Ancora da spiegare, al di là di un tentativo di nascondere le responsabilità di coloro che avrebbero dovuto garantire l’ordine, è ad esempio la dichiarazione emessa dalla Polizia della città il primo giorno dell’anno, nella quale si sosteneva che i festeggiamenti erano stati condotti in un’atmosfera “generalmente pacifica”.

Solo in seguito hanno iniziato a emergere testimonianze di episodi di molestie sessuali di massa ai danni delle donne che si trovavano nella stazione e nella piazza. Com’è ormai ben noto, i responsabili sarebbero stati identificati come individui di origine araba, tra i quali figurava un numero più o meno significativo di possibili rifugiati giunti in Germania con le più recenti ondate migratorie.

La stessa Polizia di Colonia, dopo avere smentito la propria dichiarazione iniziale, ha parlato di aggressori dall’apparenza “araba o nord-africana”, anche se il 5 gennaio il sindaco di Colonia, la Cristiano-Democratica Henriette Reker, aveva assicurato che non vi erano prove del fatto che i responsabili erano rifugiati residenti in città.

Malgrado le presunte violenze e gli abusi non debbano essere sottovalutati o minimizzati e nonostante l’eventuale responsabilità di immigrati o cittadini tedeschi di origine araba o di fede islamica possa indicare un gesto non casuale, diretto contro i governi occidentali responsabili della loro stessa sorte, il quadro che ne è emerso agli occhi di decine di milioni di tedeschi ed europei è abbastanza chiaro. Ovvero, ciò che è successo a Colonia e minaccia la Germania sarebbe da collegare a un’orda di musulmani, spesso dipinti con tratti tra il barbaro e il disumano, che intende distruggere la democrazia e la civilità occidentali.

Soffocati da ipotesi di questo genere o poco meno estreme, i media tedeschi ed europei che hanno esplorato possibili alternative sono stati pochissimi. Der Spiegel, tra di essi, pur assecondando a tratti la campagna anti-immigrati in corso, ha provato a ricordare che, almeno inizialmente, la Polizia aveva considerato di indagare negli ambienti della piccola criminalità di Colonia. Secondo il magazine tedesco, le zone della città adicenti la Stazione Centrale sono interessate da tempo da furti commessi da individui, non di rado di origine nordafricana, che cercano di distrarre le loro vittime ostentando atteggiamenti festosi o fingendo molestie.

Qualcun’altro, inolte, ha fatto notare come siano tutt’altro che infrequenti le degenerazioni in episodi di piccola criminalità durante eventi di massa, soprattutto quando vi è un’abbondante circolazione di alcolici. Basti pensare, per rimanere in Germania, alle denunce che seguono solitamente la Oktoberfest di Monaco di Baviera, dove lo scorso anno quelle per molestie sessuali sono state una ventina.

In ogni caso, le segnalazioni giunte alla Polizia in relazione ai fatti della notte di Capodanno sono salite a più di 500, di cui meno della metà per presunte molestie sessuali. Le autorità avrebbero individuato più di trenta sospetti, inclusi molti rifugiati, ma al momento non sono stati segnalati arresti. Come ha rilevato un commento apparso martedì sul sito web della CNN, infine, è singolare che esistano pochi o nessun video e immagini dei fatti o che, in presenza di un assalto di massa alle donne nella piazza, gli uomini tedeschi presenti non siano intervenuti contro gli assalitori stranieri.

L’incertezza sui contorni dell’accaduto non ha comunque impedito alla stampa e ai politici di orchestrare una campagna che, nelle parole di molti giornali, avrebbe fatto degli eventi di Colonia “un punto di svolta” nel modo in cui i tedeschi si confrontano con la questione dell’immigrazione e dei rifugiati.

La presunta “svolta”, poi, sarebbe favorita dalle iniziative di varie pubblicazioni in Germania che, in questi giorni, sono tornate a far ricorso in maniera inquietante a stereotipi razziali di marca nazista, descrivendo i migranti di origine araba come una sorta di predatori pronti a insidiare le donne “nordiche”.

Secondo gli stessi media, tuttavia, l’attitudine della grande maggioranza della popolazione tedesca nei confronti di migranti e rifugiati è stata, almeno finora, decisamente positiva : di conseguenza, risulta evidente che, a parte gli ambienti più disorientati dell’estrema destra, non vi è, in Germania come altrove, alcun sostegno diffuso per una campagna dai toni razzisti come quella in atto.

Piuttosto, come quasi sempre accade, i sentimenti intolleranti e xenofobi vengono alimentati per scopi precisi dalla classe dirigente e dai media, impegnati a ingigantire e a distorcere i contorni di determinati eventi, anche se di essi non se ne conoscono ancora tutti i dettagli precisi. Come minimo, il dibattito esploso in questo inizio di 2016 dopo il caos di Colonia, ha l’obiettivo di indebolire il sentimento di solidarietà mostrato dalla maggior parte dei tedeschi verso i migranti, mettendo al centro della discussione domande fuorvianti come quelle che ha proposto recentemente il già ricordato Der Spiegel, cioè se la Germania “è realmente certa di poter gestire l’afflusso di rifugiati” e se “ha il coraggio e il desiderio di diventare il paese europeo con il maggior numero di immigrati”.

Come minimo, il dibattito esploso in questo inizio di 2016 dopo il caos di Colonia, ha l’obiettivo di indebolire il sentimento di solidarietà mostrato dalla maggior parte dei tedeschi verso i migranti, mettendo al centro della discussione domande fuorvianti come quelle che ha proposto recentemente il già ricordato Der Spiegel, cioè se la Germania “è realmente certa di poter gestire l’afflusso di rifugiati” e se “ha il coraggio e il desiderio di diventare il paese europeo con il maggior numero di immigrati”.

All’interno delle stesse formazioni politiche di governo, d’altra parte, in molti ritengono troppo accomodanti le politiche relative ai migranti della cancelliera Merkel. Di questa agitazione e della volontà di utilizzare l’immaginaria minaccia degli immigrati per raffozare l’apparato della sicurezza dello Stato se ne è avuto prova proprio nei giorni scorsi.

Sabato, infatti, l’Unione Cristiano Democratica (CDU) ha emesso la cosiddetta “Dichiarazione di Mainz”, nella quale sono state elencate alcune proposte di misure repressive nei confronti di rifugiati e richiedenti asilo in Germania. Principalmente, la “Dichiarazione” del partito della Merkel chiede la privazione del diritto di asilo o l’espulsione per coloro che vengono condannati di un qualsiasi crimine. Attualmente, questi provvedimenti sono previsti soltanto in caso di condanne ad almeno due anni di carcere.

Martedì, il ministro della Giustizia, Heiko Maas, ha poi annunciato una prossima “riforma” delle norme sulle deportazioni degli immigrati, che potrebbero essere rese meno stringenti per chi si macchia di reati sessuali.

Maggiori poteri dovrebbero anche essere assegnati alle forze di Polizia, tra cui quello di condurre perquisizioni e controlli casuali sull’identità dei fermati a fini “preventivi”. Il numero degli stessi agenti operativi in Germania verrà poi aumentato considerevolmente nel prossimo futuro, così come saranno installate ulteriori videocamere attorno a stazioni ferroviarie e luoghi connessi al trasporto pubblico.

Sempre nella “Dichiarazione di Mainz” si prospettano altre misure che vanno nello stesso senso, come la privazione di quella tedesca per coloro che hanno doppia cittadinanza e fanno parte di milizie terroristiche all’estero, nonché la facilitazione dello scambio di informazioni sui cittadini tra le varie agenzie di intelligence del paese.

L’obiettivo finale della CDU e, presumibilmente, anche del governo è quello di “ridurre il numero di rifugiati”, come ha confermato la stessa Merkel nel fine settimana. Il Partito Social Democratico (SPD) si è detto favorevole in linea di principio ad alcune misure contro i rifugiati, mentre membri della stessa opposizione dei Verdi e de La Sinistra (Die Linke) hanno spesso rilasciato dichiarazioni che lasciano intendere il proprio sostegno quanto meno alle proposte relative all’allargamento delle competenze delle forze di sicurezza.

La retorica anti-immigrati finisce così inevitabilmente per favorire le frange dell’estrema destra, come ha mostrato in maniera chiara la manifestazione, avvenuta sabato scorso a Colonia, del movimento Pegida. La dimostrazione contro le politiche sull’immigrazione del governo è stata alla fine dispersa dalla Polizia dopo che i partecipanti avevano inneggiato ad Adolf Hitler e attaccato agenti e giornalisti con petardi e bottiglie. Più in generale, la vera e propria mobilitazione contro gli immigrati e la minaccia del “terrorismo” islamista è collegata agli sforzi che da alcuni anni i vertici delle istituzioni tedesche, assieme a una parte di giornalisti e “intellettuali”, stanno mettendo in atto per superare le resistenze popolari allo svolgimento da parte della Germania di un ruolo più attivo nelle questioni internazionali.

Più in generale, la vera e propria mobilitazione contro gli immigrati e la minaccia del “terrorismo” islamista è collegata agli sforzi che da alcuni anni i vertici delle istituzioni tedesche, assieme a una parte di giornalisti e “intellettuali”, stanno mettendo in atto per superare le resistenze popolari allo svolgimento da parte della Germania di un ruolo più attivo nelle questioni internazionali.

Dopo l’astensione nel voto all’ONU del 2011 sulla Libia, Berlino ha cambiato rapidamente il proprio orientamento strategico, allineandosi in modo sostanziale all’alleato americano. La Germania ha così sostenuto il colpo di stato anti-russo in Ucraina, sia pure al prezzo di profonde divisioni interne in merito alle relazioni con Mosca, ha partecipato alle manovre NATO sempre in funzione anti-russa e ha inviato contingenti militari in Mali e in Siria.

Queste iniziative sono dettate dalle necessità del capitalismo tedesco di avere sempre maggiore accesso alle risorse energetiche e ai mercati internazionali in un clima di crescente competizione su scala globale. Il rivolgimento della propria attenzione oltre i confini nazionali da parte della classe dirigente della Germania, come conferma tristemente la storia del XX secolo, minaccia però di accompagnarsi ancora una volta all’incoraggiamento di biechi sentimenti razzisti e alla creazione di un regime di stampo sempre più autoritario.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Per la prima volta dalla fine dell’Unione Sovietica nel 1991, il governo di Mosca ha esplicitamente nominato in un documento strategico ufficiale gli Stati Uniti e la NATO come minacce alla sicurezza nazionale della Russia. L’asserzione sembra essere la logica conseguenza degli eventi internazionali di questi ultimi anni e conferma come l’aggressiva politica occidentale nei confronti di minacce strategiche reali o percepite abbia fatto aumentare significativamente il rischio di un conflitto globale dalle conseguenze incalcolabili.

Il documento in questione - “Sulla Strategia per la Sicurezza Nazionale della Federazione Russa” - è stato firmato dal presidente Putin l’ultimo giorno del 2015, rendendo i suoi contenuti politica ufficiale del governo. La precedente dichiarazione strategica russa risaliva al 2009, durante la presidenza Medvedev, e non faceva alcun riferimento agli USA o all’Alleanza Atlantica.

Le minacce alla Russia, si legge nel documento, sono legate agli sforzi di Washington e dei suoi alleati per “mantenere il dominio sugli affari internazionali”. Il riesplodere delle tensioni è così dovuto all’impegno sempre più evidente di Mosca “nel risolvere i conflitti globali”. In effetti, la ripresa della Russia dopo la grave crisi del periodo seguito al crollo dell’URSS ha portato questo paese a svolgere nuovamente un ruolo di primo piano sullo scacchiere internazionale, diventando inevitabilmente una minaccia all’egemonia americana.

Per questa ragione, prosegue il documento strategico russo, la prosecuzione delle politiche che rafforzano la posizione di Mosca a livello internazionale produrranno probabilmente ulteriori “pressioni politiche, economiche, militari e di propaganda” sulla Russia.

L’attenzione dell’analisi strategica siglata dal Cremlino viene posta in primo luogo sulla crisi in Ucraina e sugli effetti che essa ha avuto sugli equilibri in Europa orientale. Il colpo di stato dell’estrema destra ucraina favorito dall’Occidente è stato seguito dalla “intensificazione delle attività militari dei paesi membri della NATO”, nonché dalla “ulteriore espansione dell’Alleanza” ai confini con la Russia, dove si è registrato il “movimento di infrastrutture militari”. Tutto ciò, com’è ovvio, rappresenta una nuova minaccia alla sicurezza nazionale russa.

La designazione di un determinato paese o entità militare come “minaccia alla sicurezza nazionale” comporta una serie di conseguenze che includono la possibilità, da parte del paese o governo minacciato, di fare ricorso alla forza militare e, nel caso della Russia, al proprio arsenale nucleare, in funzione difensiva.

Nonostante Mosca continui a mostrare la propria disponibilità per una possibile distensione con la NATO e gli Stati Uniti, i concetti espressi nell’ultimo documento strategico russo corrispondono a un’ammissione del grave deterioramento dei rapporti con l’Occidente e, soprattutto, che a tutt’oggi l’eventualità di una guerra è un’ipotesi reale. Come già accennato, la Russia indica in particolare l’Ucraina come “fonte di instabilità nel lungo periodo in Europa” e direttamente ai propri confini. La crisi in questo paese, promossa deliberatamente dagli USA e dai loro alleati in Europa, ha infatti innescato un processo di espansione delle forze NATO.

Come già accennato, la Russia indica in particolare l’Ucraina come “fonte di instabilità nel lungo periodo in Europa” e direttamente ai propri confini. La crisi in questo paese, promossa deliberatamente dagli USA e dai loro alleati in Europa, ha infatti innescato un processo di espansione delle forze NATO.

L’Alleanza ha aumentato il numero di soldati e di mezzi militari posizionati sul territorio dei paesi membri in Europa orientale, a cominciare da quelli baltici, i cui governi continuano ad alimentare l’isteria anti-russa. Nei mesi scorsi si sono poi moltiplicate le provocazioni e le esercitazioni militari ai confini con la Russia, provocando frequentemente la reazione stizzita di Mosca.

Inoltre, se i legami economici tra molti paesi europei e la Russia hanno talvolta mitigato i toni dello scontro da questa parte dell’oceano, oltre l’Atlantico si è spesso ammesso apertamente che i nuovi scenari strategici possono condurre a una guerra aperta nel prossimo futuro. Anzi, in più di un’occasione, esponenti dell’amministrazione Obama e del Pentagono hanno prefigurato la possibilità di utilizzare attacchi nucleari “preventivi” contro la Russia nel caso di un aggravamento della situazione.

In maniera significativa, il documento strategico russo non cita invece il conflitto in Medio Oriente, dove nel teatro di guerra siriano si stanno scontrando, sia pure in maniera indiretta, i due fronti guidati da Mosca e da Washington con i loro rispettivi alleati. Lo scenario mediorientale è però senza dubbio in cima ai pensieri degli strateghi russi, soprattutto dopo il recente abbattimento, probabilmente deliberato, di un aereo da guerra russo da parte dell’aviazione della Turchia. In seguito a questo episodio, il governo di Ankara aveva appunto cercato il sostegno della NATO contro la presunta invasione del proprio spazio aereo.

Correttamente, Mosca elenca come uno dei fattori di rischio per la propria stabilità anche i tentativi da parte americana di istigare in Russia una nuova “rivoluzione colorata”, sull’esempio di quelle che portarono al cambio di regime, ad esempio, in Georgia nel 2003 e in Ucraina tra il 2004 e il 2005.

I governi occidentali intendono cioè continuare a minacciare “l’integrità territoriale” e a “destabilizzare il processo politico” in Russia attraverso il sostegno “a organizzazioni radicali che utilizzano ideologie nazionaliste e religiose estremiste, a ONG straniere e a cittadini privati”.

Tutte queste dinamiche sono comunque destinate a intensificarsi, dal momento che l’obiettivo del governo di Mosca rimane quello di “consolidare lo status di potenza mondiale della Federazione Russa, le cui azioni sono dirette ad assicurare la stabilità strategica e [a costruire] partnership reciprocamente vantaggiose nel contesto di un pianeta multi-polare”.

Simili obiettivi sono però messi in discussione da un contesto economico tutt’altro che entusiasmante e che, esso stesso, costituisce una minaccia alla sicurezza e alla stabilità della Russia. Il documento elenca infatti i numerosi problemi della Russia capitalista post-sovietica, dalla “vulnerabilità del sistema finanziario” al “logoramento delle risorse del sottosuolo” al dilagare della “corruzione e delle attività criminali”.

Tutte condizioni di debolezza strutturale, queste ultime, che facilitano le manovre occidentali per cercare di isolare e destabilizzare la Russia, come si è visto appunto con le sanzioni applicate in seguito alla crisi in Ucraina.

Il nuovo documento strategico russo, in definitiva, non fa che prendere atto della nuova realtà emersa dall’intensificarsi dei conflitti internazionali e della competizione tra le varie potenze sulla spinta della crisi del capitalismo globale e, soprattutto, statunitense.

Questi fenomeni sono strettamente collegati alla crescita esponenziale del peso economico e strategico di paesi come Russia e Cina, considerati sempre più come una minaccia esistenziale per gli USA, i quali, di conseguenza, ricorrono ad aggressive politiche di contenimento che rischiano seriamente di sfociare in conflitti su larga scala.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

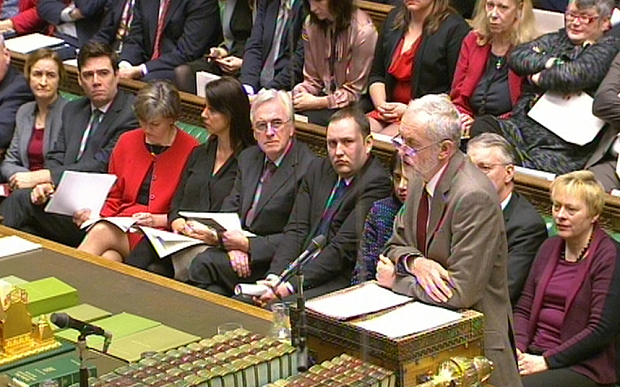

La leadership di Jeremy Corbyn continua a produrre accesi scontri e animate contese all’interno del “Labour” britannico, tanto che le divisioni emerse recentemente in seguito al voto in Parlamento sull’intervento militare in Siria hanno spinto il numero uno del partito a operare un mini-rimpasto del governo-ombra, tradizionalmente formato dalla principale forza di opposizione in Gran Bretagna.

A livello ufficiale e, verosimilmente, come auspicava la maggioranza dei potenziali elettori del Partito Laburista, l’iniziativa di Corbyn sarebbe dovuta servire a regolare i conti con l’opposizione interna, ovvero la destra del partito, attestata su posizioni molto simili a quelle dei Conservatori in materia di economia e di “sicurezza nazionale”, nonché in gran parte legata all’ex primo ministro Tony Blair.

I parlamentari laburisti che si oppongono alla leadership di Corbyn avrebbero cioè dovuto essere messi fuori dal governo-ombra a causa del loro comportamento nelle recenti vicende politiche che ha indebolito e screditato l’uomo scelto solo pochi mesi fa con una valanga di consensi per guidare il partito.

Lo stesso Corbyn e il suo entourage hanno però ancora una volta evitato di adottare provvedimenti incisivi, finendo in definitiva per accettare un compromesso con gli oppositori interni, esponendosi parallelamente allo scherno dei Conservatori e dei media che gravitano attorno al partito di governo o che simpatizzano con la destra del Labour, come ad esempio il Guardian.

Le stesse modalità del rimpasto e i quasi due giorni impiegati a decidere e annunciare i cambiamenti nel governo-ombra hanno infatti sollecitato molti commentatori ad attaccare Corbyn per la sua debolezza e per l’incapacità di imporre il proprio volere sul partito. Allo stesso tempo, non pochi sono stati coloro che hanno comunque dipinto i cambiamenti decretati dal leader laburista come una sorta di vendetta contro quanti avevano contestato la linea politica ufficiale del partito.

Per cominciare, il presunto principale obiettivo del rimpasto, il ministro-ombra degli Esteri, Hilary Benn, ha finito per conservare il proprio incarico. Il più volte ministro durante i governi di Tony Blair e Gordon Brown aveva dato voce all’opposizione interna al Labour a inizio dicembre, quando, al termine del dibattito alla Camera dei Comuni sull’autorizzazione ai bombardamenti in Siria, aveva parlato dopo Corbyn manifestando il proprio sostegno al governo Cameron.

Assieme ad altri 11 membri del governo-ombra laburista e a 65 compagni parlamentari, Benn aveva votato così a favore della guerra in Siria, condotta ufficialmente contro lo Stato Islamico (ISIS/Daesh), permettendo all’esecutivo Conservatore di incassare il via libera all’allargamento del conflitto in Medio Oriente.

La presa di posizione contro la leadership del suo partito da parte di Benn con queste modalità era apparsa oggettivamente clamorosa ma, in realtà, era stata consentita dallo stesso Corbyn. Di fronte alle frenesie guerrafondaie di molti membri del governo-ombra, quest’ultimo aveva infatti accettato un compromesso con la destra del partito per evitare spaccature, lasciando libertà di voto e autorizzando eccezionalmente Hilary Benn a tenere il discorso di chiusura del dibattito sulla guerra in Siria. Un altro compromesso Corbyn lo ha sottoscritto nei giorni scorsi prima di procedere con il “rimpasto”. Se Benn fosse stato rimosso dal suo incarico, una decina di ministri-ombra avrebbe dato le dimissioni, così che a uno dei suoi più accesi oppositori interni è stato permesso di rimanere al proprio posto, in cambio soltanto della vaga promessa di appoggiare il leader del partito nel prossimo futuro.

Un altro compromesso Corbyn lo ha sottoscritto nei giorni scorsi prima di procedere con il “rimpasto”. Se Benn fosse stato rimosso dal suo incarico, una decina di ministri-ombra avrebbe dato le dimissioni, così che a uno dei suoi più accesi oppositori interni è stato permesso di rimanere al proprio posto, in cambio soltanto della vaga promessa di appoggiare il leader del partito nel prossimo futuro.

Eventuali dissensi nei confronti delle politiche stabilite da Corbyn potranno essere espressi da Benn solo nella veste di semplice parlamentare e non di ministro-ombra. In definitiva, l’ex ministro ha assicurato che continuerà a svolgere il proprio incarico “esattamente come prima”.

Alla fine, il rimpasto di Corbyn è stato decisamente modesto. A perdere il posto sono stati soltanto due fermi oppositori della leadership: il ministro-ombra della Cultura, Michael Dugher, considerato anche tra i più strenui difensori di Israele nel Labour, e quello per gli Affari Europei, Pat McFadden.

Quest’ultimo era stato protagonista a dicembre di un intervento in Parlamento nel quale aveva chiesto al primo ministro Cameron di respingere le tesi che interpretano gli attacchi terroristici sempre come risposta alle azioni dei governi occidentali, con un chiaro riferimento proprio a Corbyn che aveva appunto sollevato qualche critica nei confronti della politica mediorientale della Gran Bretagna e dei suoi alleati.

Un altro provvedimento ha riguardato inoltre il ministro-ombra della Difesa, Maria Eagle, spostata al dicastero-ombra della Cultura a causa del suo sostegno al progetto del governo per il rinnovo del programma “Trident”, relativo al mantenimento e allo sviluppo dell’arsenale nucleare britannico, a cui Corbyn si oppone. Al suo posto è stata nominata Emily Thornberry, la quale risulta allineata alle posizioni della leadership in ambito militare.

La prudenza di Corbyn e le rassicurazioni circa la consensualità delle decisioni prese in merito al rimpasto non hanno comunque calmato gli animi all’interno del partito. Anzi, l’atteggiamento fin troppo remissivo del numero uno laburista ha convinto l’opposizione interna ad andare all’attacco.

Tre membri relativamente di secondo piano del governo-ombra hanno infatti rassegnato le loro dimissioni, accompagnandole con dichiarazioni pubbliche fortemente critiche di Corbyn. Il ministro-ombra dei Trasporti, Jonathan Reynolds, e Stephen Doughty, una sorta di sottosegretario-ombra agli Esteri, si sono dimessi addirittura in diretta TV. Il terzo a lasciare è stato infine Kevan Jones, sottosegretario-ombra alla Difesa, in polemica con il provvedimento che ha colpito la sua superiore, Maria Eagle. Jones ha affermato che nel rimpasto di Corbyn non vi è stato nulla di “onesto o trasparente”.

L’ennesimo polverone registrato in casa laburista a pochi mesi dall’elezione di Jeremy Corbyn conferma in ogni caso sia la natura del nuovo leader e del partito stesso sia quella dei suoi oppositori e del sistema politico britannico.

Corbyn ha confermato nuovamente la sua incapacità di capitalizzare il massiccio sostegno popolare manifestato per l’agenda progressista con cui si era presentato agli elettori laburisti. A ogni attacco della destra del partito, Corbyn ha fin qui risposto in maniera docile, mostrandosi più disposto a mediare tra le anime del Labour che ad affrontare in maniera decisa un gruppo di dirigenti e parlamentari in larga misura screditati e con pochissimo seguito al di fuori di certi ambienti dei media e della classe dirigente d’oltremanica.

L’attitudine di Corbyn è d’altra parte legata alla sua fedeltà al partito ancor prima che agli elettori che lo hanno scelto come leader del Labour. La volontà di preservare l’unità ed evitare spaccature, cedendo progressivamente terreno alla destra pro-business e sostenitrice dell’imperialismo britannico, non può perciò che condurre a una sconfitta politica del progetto Corbyn.

D’altra parte, al di là delle questioni di predisposizione personale, la stessa ambizione di tornare a fare del Labour un partito dei lavoratori o della classe media appare sempre più come una mera illusione, alla luce della sua trasformazione in uno strumento dei grandi interessi economici e finanziari del Regno. I costanti attacchi portati da più parti contro la leadership di Jeremy Corbyn in questi mesi denunciano tuttavia un certo timore nella classe dirigente britannica, al di là dei toni spesso sarcastici e dell’insistenza sull’irresolutezza del numero uno laburista.

I costanti attacchi portati da più parti contro la leadership di Jeremy Corbyn in questi mesi denunciano tuttavia un certo timore nella classe dirigente britannica, al di là dei toni spesso sarcastici e dell’insistenza sull’irresolutezza del numero uno laburista.

L’ansia che si nasconde dietro le critiche impietose e l’ostentazione del dominio assoluto dei Conservatori di fronte a un Labour ipoteticamente spostato a sinistra e, perciò, presumibilmente tagliato fuori da ogni ambizione di governo, ha a che fare non tanto con le effettive doti politiche di Jeremy Corbyn quanto con i segnali di mobilitazione popolare che hanno portato alla sua elezione.

L’irruzione, dopo molti anni, di proposte progressiste sulla scena principale della politica britannica, ancorchè per il momento limitate agli angusti confini di partiti interamente “mainstream” come quello Laburista, potrebbe indicare cioè una possibile coagulazione della crescente ostilità popolare nei confronti del pensiero unico che anima i sistemi politici occidentali attorno a un movimento indipendente e portatore di un cambiamento finalmente autentico, quanto meno in prospettiva futura.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La lotta contro l’immigrazione “clandestina” con metodi difficilmente definibili come democratici, di questi tempi non è una prerogativa di un’Unione Europea allo sbando. Anche negli Stati Uniti, l’amministrazione democratica del presidente Obama continua a perseguire politiche anti-immigrati estremamente dure, come confermano le discusse iniziative messe in atto in questi primi giorni del nuovo anno.

Gli agenti dell’ufficio governativo deputato al controllo dell’immigrazione (ICE, Immigration and Customs Enforcement) hanno cioè condotto una serie di raid lo scorso fine settimana che, nell’arco di poche ore, si sono risolti con 121 adulti e minori presi in custodia in Georgia, North Carolina e Texas per essere avviati verso l’espulsione.

A dare notizia dei blitz delle autorità federali è stato qualche giorno fa il segretario alla Sicurezza Interna, Jeh Johnson, il quale ha cercato di spiegare come le incursioni durante le primissime ore del mattino nelle case dove vivono gli immigrati “irregolari”, spesso con i loro figli di pochi anni, e le successive deportazioni in paesi latino-americani a rischio sarebbero coerenti con i “valori americani e i principi fondamentali di moralità, giustizia e umanità”.

Gli obiettivi dei raid delle autorità federali nei giorni scorsi sono state in particolare famiglie che avevano in precedenza richiesto lo status di rifugiati dopo essersi consegnate agli agenti dell’immigrazione al momento dell’arrivo negli Stati Uniti. Molti migranti provenivano appunto da paesi come Guatemala, Honduras e El Salvador, piagati da elevatissimi tassi di violenza, ed erano passati regolarmente, ma senza successo, attraverso il processo per la richiesta di asilo negli USA.

In molti casi, gli immigrati le cui richieste erano state respinte, sono stati costretti a indossare braccialetti elettronici per essere reperibili in qualsiasi momento. Dopo essere state prese in custodia dall’ICE, le famiglie interessate saranno “ospitate” in centri di detenzione federale per essere poi deportate nei rispettivi paesi di origine.

Secondo l’organizzazione a difesa dei migranti #Not1MoreDeportation, durante gli arresti di massa nei pressi di Atlanta, in Georgia, gli agenti federali che hanno fatto irruzione nelle abitazioni non hanno nemmeno mostrato un mandato del tribunale e hanno preso in custodia madri con i loro figli spesso di neanche quattro anni. Per il direttore della Georgia Latino Alliance for Human Rights, i bambini destinati ai centri di detenzione erano talvolta così piccoli che necessitavano dei seggiolini speciali per essere trasportati sulle auto degli agenti federali.

Il ministro Johnson, evidentemente consapevole dei metodi impiegati, si è sentito in dovere di provare a rassicurare i critici della sua amministrazione, garantendo che i raid sono in linea con le priorità fissate dalla Casa Bianca in materia di immigrazione. Come ha spesso fatto nel recente passato anche il presidente Obama, il numero uno del Dipartimento della Sicurezza Interna non ha poi nascosto le tendenze reazionarie che animano il governo di Washington e la volontà di strizzare l’occhio alla destra. La questione dell’immigrazione “irregolare” continua d’altra parte a essere al centro della campagna elettorale per le presidenziali, soprattutto in casa Repubblicana, a meno di un mese dall’inizio delle primarie.

La questione dell’immigrazione “irregolare” continua d’altra parte a essere al centro della campagna elettorale per le presidenziali, soprattutto in casa Repubblicana, a meno di un mese dall’inizio delle primarie.

Johnson ha così ostentato i poco invidiabili record dell’amministrazione Obama, la quale, a partire dall’estate del 2014, ha “rimosso e rimpatriato migranti verso l’America Centrale con un ritmo crescente”, operando “in media 14 voli a settimana”.

Dal 2009, Obama ha presieduto all’espulsione del maggior numero di immigrati “irregolari” rispetto a qualsiasi altra amministrazione americana. I migranti deportati dal presidente Democratico durante i primi sei anni della sua permanenza alla Casa Bianca sono stati di più di quanti abbiano fatto la stessa fine in tutti gli otto anni della presidenza Bush e addirittura il doppio di quelli registrati nei due mandati di Bill Clinton. Il 2013, poi, è stato il singolo anno con il numero più alto di espulsioni nella storia USA, ben 438.421.

Per quanto riguarda i blitz nelle case degli immigrati dei giorni scorsi, l’amministrazione Obama aveva prefigurato l’iniziativa con una strategia particolarmente crudele, facendo cioè intendere qualche settimana prima che a inizio anno sarebbe partita una nuova campagna di deportazioni. Ciò ha fatto trascorrere agli immigrati un periodo di feste nel terrore di essere colpiti dai provvedimenti di espulsione.

I blitz dell’ultimo fine settimana sono comunque soltanto l’inizio di una nuova campagna di detenzioni ed espulsioni, visto che il Dipartimento della Sicurezza Interna ha fatto sapere che coloro che hanno visto respingere la richiesta d’asilo sono almeno 15 mila.

La presunta legalità delle operazioni condotte dagli agenti dell’ICE è stata messa in discussione da molti, come l’American Civil Liberties Union. Quest’ultima organizzazione ha sostenuto che “molte delle madri e dei bambini [deportati] non hanno un avvocato perché non possono permetterselo”, perciò, “senza una consulenza legale e traumatizzati, i rifugiati non sono in grado di comprendere quello che accade in tribunale”, così che la loro richiesta di asilo non viene valutata in maniera adeguata.

L’indifferenza del governo americano per le situazioni individuali dei migranti espulsi, che contrasta con la recente commozione ostentata da Obama per le vittime delle armi da fuoco negli USA, era stata confermata da un’indagine di qualche mese fa del britannico Guardian, il quale aveva documentato come, in più di un caso, i migranti tornati nei loro paesi di origine in Centro-America erano finiti assassinati poco dopo essere rimpatriati forzatamente.

Lo scorso anno, l’amministrazione Obama era già finita al centro di polemiche per la propria durissima politica migratoria dopo che migliaia di bambini non accompagnati dai genitori erano stati trasferiti in centri di detenzione al confine col Messico, spesso in condizioni estremamente precarie, in attesa di essere deportati in America Centrale. Quelle immagini avevano fatto il giro del mondo, spingendo il presidente a proporre una serie di misure che avrebbero teoricamente dovuto ridurre il numero delle espulsioni. Obama era però consapevole delle difficoltà che la sua iniziativa avrebbe successivamente incontrato, sia di fronte a un Congresso a maggioranza Repubblicana sia nei tribunali. Infatti, la situazione negli USA in questo ambito è rimasta pressoché immutata, come confermano appunto gli sviluppi dei giorni scorsi.

Quelle immagini avevano fatto il giro del mondo, spingendo il presidente a proporre una serie di misure che avrebbero teoricamente dovuto ridurre il numero delle espulsioni. Obama era però consapevole delle difficoltà che la sua iniziativa avrebbe successivamente incontrato, sia di fronte a un Congresso a maggioranza Repubblicana sia nei tribunali. Infatti, la situazione negli USA in questo ambito è rimasta pressoché immutata, come confermano appunto gli sviluppi dei giorni scorsi.

Allo stesso tempo, però, l’amministrazione Obama ha continuato senza sosta nel processo di militarizzazione del confine meridionale degli Stati Uniti, in modo da scoraggiare e provare a impedire l’arrivo nel paese di nuovi disperati dall’America Latina.