- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La prevista sconfitta nelle primarie del New Hampshire della favorita per la nomination Democratica, Hillary Clinton, per mano del senatore del Vermont, Bernie Sanders, è arrivata puntualmente martedì con dimensioni ancora più consistenti rispetto a quelle indicate dai sondaggi. Sul fronte Repubblicano, invece, Donald Trump ha finalmente capitalizzato l’onda anti-establishment che sta animando l’elettorato americano, lasciando i suoi sfidanti a contendersi il ruolo di candidato alternativo attorno a cui dovrebbero coalizzarsi i vertici del partito.

Pur considerando le dimensioni del piccolo stato del New England e, probabilmente, la scarsa rappresentatività che qui si riscontra circa la varietà demografica degli Stati Uniti, la portata dell’affermazione di Sanders sembra difficile da sopravvalutare. Per la prima volta nella storia degli USA, un candidato auto-definitosi “socialista” ha vinto un’elezione primaria per uno dei due principali partiti e lo ha fatto sia mobilitando un numero di elettori Democratici e “indipendenti” di gran lunga superiore a quello registrato negli anni scorsi, sia raccogliendo la maggioranza dei consensi in tutte le fasce demografiche e sociali, a eccezione di quelle che includono i più ricchi e i più anziani.

Il 60% dei voti andato a Sanders contro poco più del 38% per Hillary Clinton testimonia dell’interesse di ampie fasce della popolazione per soluzioni progressiste - se non esplicitamente di impronta socialista - ai problemi legati alle differenze sociali e di reddito, alla disoccupazione e alla sotto-occupazione, all’educazione e all’assistenza sanitaria universale.

L’allargamento del margine tra Sanders e Hillary evidenziato dai risultati finali in New Hampshire rispetto alle previsioni è poi anche la conseguenza della reazione dello staff, dei sostenitori e della famiglia dell’ex segretario di Stato alla crisi in cui è piombata la sua campagna elettorale dopo il virtuale pareggio nei caucuses dell’Iowa della scorsa settimana.

Con ogni probabilità, gli attacchi più o meno diretti rivolti a Sanders e ai suoi potenziali elettori hanno infatti finito per avere l’effetto contrario, spostando gli equilibri della competizione ancor più a favore del 73enne senatore. Nei giorni precedenti l’apertura delle urne in New Hampshire, l’ex presidente Bill Clinton aveva usato toni insolitamente duri nel criticare Sanders, mentre in un comizio della sua consorte, l’ex segretario di Stato, Madeline Albright, e la nota femminista, Gloria Steinem, avevano denunciato non troppo garbatamente le donne intenzionate a votare per il rivale di Hillary.

Se l’entusiasmo generato dalla campagna di Sanders è il risultato di un genuino desiderio di rompere con un sistema politico bloccato ed espressione unica dei poteri forti, è però impossibile considerare seriamente il veterano senatore come un elemento rivoluzionario. I temi da lui promossi sembrano appartenere a un’agenda di estrema sinistra solo per gli standard odierni di un panorama politico americano spostatosi drammaticamente a destra.

Le proposte avanzate da Sanders sono in realtà riconducibili alla tradizione “liberal” del Partito Democratico, all’interno del quale svariati candidati nell’ultimo secolo hanno rappresentato candidature di “sinistra”, sostanzialmente per intercettare ed estinguere i segnali di rivolta sociale diffusi negli Stati Uniti.

La prova incontrovertibile della natura di Sanders, peraltro allineato in gran parte alla delegazione Democratica del Congresso negli ultimi due decenni nonostante lo status nominale di indipendente, è data dalle sue posizioni in politica estera. Anche se su questi temi ha prevalso per il momento la vaghezza, Sanders ha più volte mostrato di essere virtualmente indistinguibile da Obama o dalla stessa Hillary, proponendosi, in caso di conquista della Casa Bianca, come difensore dell’imperialismo americano, sia pure in una versione relativamente moderata.

Visto che le avventure belliche e la politica estera egemonica di Washington sono la logica conseguenza delle politiche di classe sul fronte interno, perseguite dal Partito Repubblicano così come da quello Democratico, all’interno del quale Sanders intende operare, appare a dir poco improbabile che anche solo alcune delle misure “radicali” promesse dal senatore del Vermont possano concretizzarsi in caso di vittoria nelle elezioni di novembre. Il team di Hillary ha sostenuto di avere preventivato la sconfitta in New Hamsphire, ma in realtà la ex first lady ha condotto una campagna elettorale piuttosto intensa in uno stato che l’aveva vista vincere su Obama nelle primarie del 2008 dopo la batosta dell’Iowa. Per i commentatori americani, Hillary sarà comunque favorita nei prossimi due appuntamenti di febbraio, cioè nei caucuses del Nevada il giorno 20 e in South Carolina sette giorni più tardi.

Il team di Hillary ha sostenuto di avere preventivato la sconfitta in New Hamsphire, ma in realtà la ex first lady ha condotto una campagna elettorale piuttosto intensa in uno stato che l’aveva vista vincere su Obama nelle primarie del 2008 dopo la batosta dell’Iowa. Per i commentatori americani, Hillary sarà comunque favorita nei prossimi due appuntamenti di febbraio, cioè nei caucuses del Nevada il giorno 20 e in South Carolina sette giorni più tardi.

Media e sostenitori di Hillary hanno già iniziato a giocare la carta razziale in vista delle sfide a venire, evidenziando i presunti precedenti di quest’ultima nel promuovere i diritti e la condizione delle minoranze.

In Nevada e in South Carolina vi è una forte incidenza tra gli elettori Democratici rispettivamente di ispanici e neri, considerati finora al di fuori della portata di Sanders, in grado di far segnare risultati positivi in stati in prevalenza bianchi come Iowa e New Hampshire. Non a caso, subito dopo la chiusura delle urne martedì, Sanders si è recato a New York per incontrare uno dei leader storici della comunità di colore, Al Sharpton.

In Nevada, poi, una parte importante dei votanti nelle primarie Democratiche è costituita dagli iscritti ai sindacati - soprattutto della ristorazione e del gioco d’azzardo - i cui vertici sono allineati all’establishment del partito e, quindi, appoggiano la candidatura di Hillary Clinton.

Alla luce dell’esito delle primarie in New Hampshire, gli strateghi della Clinton si sono visti costretti a puntare tutto sulle prossime date. Così facendo, però, anche una vittoria della loro candidata con margini ridotti rispetto a quelli previsti dai sondaggi rischierà di trasformarsi in una mezza sconfitta, come in Iowa, e di dare un ulteriore impulso alla campagna di un Sanders che già dispone di risorse finanziarie ormai paragonabili a quelle di Hillary.

In casa Repubblicana, a determinare la prevista vittoria di Donald Trump sono state in sostanza le stesse apprensioni rilevate tra gli elettori Democratici, anche se in questo caso in forma populista e marcatamente reazionaria. Il miliardario newyorchese era arrivato al voto in New Hampshire dopo un dibattito con gli altri candidati Repubblicani nel fine settimana nel quale aveva fornito una delle prestazioni più sconcertanti tra quelle già abbastanza discutibili registrate finora.

Nel rispondere a una domanda dei moderatori sulla “guerra al terrore”, Trump si era detto favorevole all’utilizzo di metodi di tortura - “waterboarding e molto di più” - negli interrogatori di sospettati di terrorismo. L’uscita di Trump, in maniera forse ancora più inquietante, non ha suscitato la minima condanna dei colleghi di partito, né della stampa ufficiale o dei candidati Democratici alla Casa Bianca.

Razzismo, nazionalismo, esaltazione della ricchezza, del militarismo e di forme autoritarie di governo costituiscono i tratti principali della campagna elettorale di Donald Trump, in grado di far leva sulle paure delle fasce più disorientate della popolazione americana dopo anni di guerre e stenti sul fronte economico.

In New Hampshire, il margine di vantaggio di Trump sul secondo classificato ha comunque sfiorato i venti punti percentuali. Le prestazioni degli altri aspiranti alla nomination hanno di nuovo fatto tremare i vertici del partito, poiché il candidato dell’establishment che sembrava avere le migliori credenziali per contrastare Trump dopo i caucuses dell’Iowa, il senatore della Florida Marco Rubio, è stato protagonista di una prova anonima.

Rubio aveva rimediato una figuraccia nel dibattito di sabato scorso dopo gli attacchi di alcuni suoi rivali. Di fronte soprattutto all’offensiva del governatore del New Jersey, Chris Christie, Rubio aveva mostrato tutta la sua inconsistenza, peggiorando inoltre le cose quando durante e dopo il dibattito aveva cercato di reagire ripetendo in modo meccanico una serie di frasi e concetti chiaramente studiati a tavolino.

Al secondo posto in New Hampshire è giunto così l’outsider John Kasich, attuale governatore “moderato” dell’Ohio, ma la sua performance ha fatto ben poco per confortare quanti all’interno del partito ritengono che l’eventuale nomination di Trump sia una garanzia di sconfitta nelle presidenziali di novembre. Kasich è poco conosciuto a livello nazionale e ha condotto finora una campagna di basso profilo, così che difficilmente potrà essere considerato il cavallo su cui puntare per impedire il successo di Trump. I Repubblicani dovranno perciò attendere ancora per veder prevalere un candidato gradito all’establishment in grado di raccogliere il sostegno dei grandi donatori e provare a contrastare l’attuale favorito.

Kasich è poco conosciuto a livello nazionale e ha condotto finora una campagna di basso profilo, così che difficilmente potrà essere considerato il cavallo su cui puntare per impedire il successo di Trump. I Repubblicani dovranno perciò attendere ancora per veder prevalere un candidato gradito all’establishment in grado di raccogliere il sostegno dei grandi donatori e provare a contrastare l’attuale favorito.

Dietro a Trump, infatti, la situazione è apparsa molto incerta in New Hampshire. A parte Kasich, il senatore del Texas, Ted Cruz, vincitore a sorpresa in Iowa e visto oltretutto anch’esso con diffidenza dai vertici del partito, Jeb Bush e Marco Rubio hanno raccolto ciascuno tra il 10,5% e poco meno del 12%.

Il calendario delle primarie prevede ora il voto in alcuni stati meridionali, dove il prevalere di un elettorato di tendenze conservatrici potrebbe ulteriormente premiare Trump e Cruz, ritardando ancor più il processo di selezione tra gli altri candidati. I vari Rubio, Kasich, Bush e Christie, nel caso quest’ultimo dovesse decidere di proseguire la sua campagna dopo il pessimo risultato in New Hampshire, sono poi quasi tutti ben finanziati, rendendo improbabile il loro abbandono della corsa se non in presenza di ripetute prestazioni più che deludenti.

A differenza del Partito Democratico, quello Repubblicano terrà le prossime primarie il 20 febbraio prossimo in South Carolina e il 23 i caucuses nel Nevada, dove i sondaggi danno Trump in vantaggio, per poi passare al tradizionale appuntamento del “Super-martedì” il primo giorno del mese di marzo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Dopo le storiche elezioni dello scorso 8 novembre in Myanmar, vinte a valanga dalla Lega Nazionale per la Democrazia (NLD) del premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, erano subito iniziate frenetiche trattative per trovare un equilibrio nella gestione del potere nel paese del sud-est asiatico, dove i militari continuano a svolgere un ruolo di primo piano. I negoziati tra questi ultimi e la NLD sono ancora in corso e, secondo alcune notizie provenienti dalla ex Birmania, potrebbero risolversi in un clamoroso via libera all’elezione alla presidenza della stessa San Suu Kyi.

Capitalizzando la profondissima ostilità nei confronti di una giunta militare che ha governato il paese con il pugno di ferro per decenni, la NLD aveva ottenuto quasi l’80% dei seggi del Parlamento (Assemblea dell’Unione) in palio. I militari, però, grazie alla Costituzione approvata prima di indire “libere” elezioni, si erano riservati il 25% dei seggi e l’assegnazione di alcuni ministeri-chiave, come quello della Difesa e degli Interni. Per emendare la Costituzione è necessario un voto favorevole del 75% più uno dei membri del Parlamento.

Inoltre, con il preciso scopo di impedire ad Aung San Suu Kyi di diventare presidente, era stato stabilito che alla massima carica del paese non poteva accedere chi avesse parenti stretti di nazionalità diversa da quella birmana. Com’è noto, il marito - deceduto - e i due figli della 70enne premio Nobel hanno cittadinanza britannica.

Il nuovo Parlamento si è ad ogni modo insediato la settimana scorsa nella capitale, Naypyitaw, e alcune delle prime iniziative della nuova maggioranza guidata da San Suu Kyi hanno dimostrato l’esistenza di intense discussioni tra la NLD e il Partito Unito per la Solidarietà e lo Sviluppo (USDP) dei militari. Anzi, la NLD ha mostrato ampia disponibilità a collaborare con i militari. Ad esempio, il deputato del USDP, T Khun Myat, è stato eletto vice-presidente della Camera dei Rappresentanti, mentre l’ex “speaker” ed ex generale Shwe Mann, già numero uno del USDP, è stato messo a capo di una potente commissione parlamentare.

Queste e altre concessioni, secondo alcuni, potrebbero rientrare in un accordo per consentire ad Aung San Suu Kyi di essere eletta presidente del Myanmar. Due esponenti di spicco della NLD hanno rivelato qualche giorno fa al New York Times che il partito ora di maggioranza è pronto a offrire ai militari posizioni di rilievo nel governo in cambio di una modifica costituzionale.

Vista la sensibilità di un’iniziativa di questo genere, la stampa locale e internazionale sta ipotizzando che vi sia allo studio in questi giorni la possibilità di ricorrere a un espediente per ottenere lo stesso obiettivo, quello cioè di “sospendere” l’articolo 59(f) della Costituzione, che vieta appunto a personalità politiche nella condizione famigliare di San Suu Kyi di correre per la presidenza.

Questa eventualità è stata smentita seccamente dal portavoce del gruppo parlamentare del USDP, generale Tin San Naing, il quale ha addirittura escluso che siano in corso discussioni con la NLD sull’argomento. In generale, anche i vertici della NLD stanno evitando di parlare dei negoziati con i militari, tanto che a fine gennaio, poco prima di un incontro con il comandante delle Forze Armate birmane, generale Min Aung Hlaing, avevano emesso una direttiva che autorizzava la sola San Suu Kyi a parlare pubblicamente delle questioni legate al processo di “transizione”.

La prudenza di entrambe le parti è comprensibile. I militari, da un lato, non intendono mostrare segnali di debolezza nonostante la batosta subita alle urne, mentre per la leader della NLD la rivelazione dei dettagli sulle trattative per la spartizione del potere con coloro che l’hanno costretta a una lunga prigionia potrebbe macchiare l’immagine attentamente costruita di “icona” democratica.

D’altra parte, i militari birmani, riservandosi la possibilità di intervenire nelle vicende politiche del paese, intendono salvaguardare i propri interessi, soprattutto economici, anche se ufficialmente in minoranza e, per questa ragione, eventuali concessioni alla NLD sulla questione della presidenza dovranno essere ricambiate in maniera adeguata.

Un altro segnale che le discussioni stanno proseguendo è giunto proprio in questi giorni, con l’annuncio del rinvio delle nomine dei candidati alla presidenza al prossimo mese di marzo. Secondo la Costituzione, i nomi dei tre possibili presidenti devono essere proposti dalle due camere che compongono il Parlamento e dalle Forze Armate. Una seduta congiunta del Parlamento è chiamata poi a scegliere il presidente, mentre i due candidati perdenti diventano automaticamente i nuovi vice-presidenti.

Per lo spostamento delle nomine al 17 marzo prossimo non sono state fornite motivazioni ufficiali, né dai militari né dalla NLD. Il fatto che vi siano trattative delicate in corso è confermato però dall’insolita vicinanza di questa data a quella prevista per l’insediamento del nuovo governo, ovvero il primo di aprile, prima della quale dovrà essere eletto il prossimo presidente. Cinque anni fa, in seguito al voto boicottato dalla NLD, al Parlamento bastarono pochi giorni dopo l’insediamento per eleggere presidente l’ex generale Thein Sein. Le vicende seguite al ritorno alla politica attiva della NLD e di Aung San Suu Kyi in Myanmar non sembrano dunque per il momento rispettare del tutto le aspettative democratiche degli elettori birmani che, con entusiasmo, avevano salutato l’arrivo di una nuova era. Il premio Nobel, già prima delle elezioni, aveva agito come una sorta di portavoce della giunta militare, visitando vari paesi occidentali per chiedere ai loro governi di credere nel processo di transizione in atto nel suo paese e revocare le sanzioni economiche applicate nei confronti del regime.

Le vicende seguite al ritorno alla politica attiva della NLD e di Aung San Suu Kyi in Myanmar non sembrano dunque per il momento rispettare del tutto le aspettative democratiche degli elettori birmani che, con entusiasmo, avevano salutato l’arrivo di una nuova era. Il premio Nobel, già prima delle elezioni, aveva agito come una sorta di portavoce della giunta militare, visitando vari paesi occidentali per chiedere ai loro governi di credere nel processo di transizione in atto nel suo paese e revocare le sanzioni economiche applicate nei confronti del regime.

Con vari esponenti di quest’ultimo, poi, San Suu Kyi ha stabilito in fretta rapporti molto cordiali, mostrando una certa sicurezza nella possibilità di ricoprire un ruolo tutt’altro che simbolico nel panorama politico birmano. Tuttora citata dai media di mezzo mondo è la sua dichiarazione di qualche mese fa, con la quale aveva assicurato che chiunque sarebbe stato scelto come presidente dalla NLD, soltanto a lei sarebbero spettate le decisioni più importanti per il paese.

Il comportamento di Aung San Suu Kyi è stato criticato da molti anche all’interno del suo partito in Myanmar, sia per la spregiudicatezza con cui ha deciso di trattare con i militari sia, in questo caso soprattutto dall’estero, per la sostanziale indifferenza nei confronti della minoranza musulmana Rohingya che vive nel paese, sottoposta a una durissima repressione, se non a un vero e proprio genocidio, da parte delle autorità e della maggioranza buddista.

Agli osservatori non intossicati dalla propaganda occidentale, tuttavia, questa sorta di evoluzione non risulta particolarmente sorprendente. Come molti altri martiri della democrazia o presunti tali in Asia e altrove, anche Aung San Suu Kyi rappresenta uno degli strumenti dei governi occidentali, a cominciare da quello americano, per penetrare e promuovere i propri interessi in paesi guidati da regimi ostili o strategicamente non allineati.

In questo quadro, le battaglie democratiche di personalità come il premio Nobel birmano si risolvono in larga misura nell’apertura dei rispettivi paesi agli investitori stranieri e all’integrazione nei circuiti del capitalismo internazionale. I benefici di questi processi sono raccolti quasi esclusivamente da una classe borghese relativamente ristretta, a cui partiti come la NLD fanno riferimento, mentre la gran parte della popolazione può aspirare tutt’al più a diventare manodopera a bassissimo costo per le multinazionali.

Questa è naturalmente l’evoluzione che ci si attende da un Myanmar in fase di transizione. Una transizione avviata proprio dal regime militare, i cui membri hanno utilizzato Aung San Suu Kyi per riavvicinarsi agli Stati Uniti e all’Occidente dopo molti anni segnati dall’isolamento internazionale e da una partnership politica ed economica quasi esclusiva con la Cina. Gli USA, da parte loro, hanno intravisto la possibilità di sottrarre un paese strategico come la ex Birmania all’influenza di Pechino dopo il lancio della cosiddetta “svolta” asiatica da parte dell’amministrazione Obama, ricorrendo come di consueto sia a minacce che a incentivi per convincere il regime a cambiare rotta.

Gli USA, da parte loro, hanno intravisto la possibilità di sottrarre un paese strategico come la ex Birmania all’influenza di Pechino dopo il lancio della cosiddetta “svolta” asiatica da parte dell’amministrazione Obama, ricorrendo come di consueto sia a minacce che a incentivi per convincere il regime a cambiare rotta.

Anche e sorattutto con la fine degli arresti domiciliari di Aung San Suu Kyi, letteralmente dall’oggi al domani il Myanmar è passato così da paria a paese in transizione democratica, quando l’unico vero cambiamento era stato il riorientamento strategico del regime da Pechino a Washington, sia pure con tutte le sfumature del caso.

Le prime elezioni “libere” dello scorso novembre hanno poi contribuito a legittimare il cambiamento agli occhi della comunità internazionale, anche se i negoziati tra la NLD e i militari di queste settimane, oltre a metterne di nuovo in dubbio la credibilità, rivelano il persistere di tensioni interne che minacciano di mettere a repentaglio l’intero processo accuratamente preparato da tutte le parti in causa, dentro e fuori i confini della ex Birmania.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

A volte quello che si dice va calibrato nel contesto nel quale lo si dice e non c’è dubbio che l’incontro tra la Cancelliera Merkel e il Primo Ministro turco Davutoglu ha fornito l’occasione giusta per Berlino di rispolverare una qualche funzione nello scacchiere internazionale. All’uopo la Cancelliera Merkel si dice “disgustata” dai raid russi in Siria. Sì, disgustano i raid di Mosca sulle truppe dell’Isis e, ancor più, sulle piste che i macellai di Al-Baghdadi utilizzano per il trasporto di petrolio, armi e rinforzi che, con l’aiuto diretto in molti casi e la compiacenza in altri, vedono il sostegno della Turchia al Califfato.

Si deve quindi prendere atto che il sostegno al regime genocida di Ankara ed alle sue pretese di conquista sulla Siria produce una inedita emotività tedesca, visto che in tutti questi anni, mentre la Siria veniva devastata dai raid dell’Occidente, Berlino non aveva provato uguale disgusto.

Ovviamente la Merkel non si dice disgustata per l’ormai impresentabile volto del regime turco, autentico buco nero del diritto e della democrazia. E’ del resto inutile ricordare i legami profondi tra la Germania e la Turchia, anche solo per i 18 milioni di turchi che vivono (e molti votano) in terra tedesca. Negli ultimi tempi, a seguito dell’impennarsi dei flussi migratori e sotto la pressione della destra xenofoba tedesca, che accusa la Merkel di debolezza per la scelta di lasciar passare i profughi siriani (non a caso quelli più preparati), il governo della Cancelliera, preoccupato per il calo di consensi interni, ha scelto di muoversi per fermare i flussi non alle proprie frontiere ma impedendone l’arrivo.

E l’unico modo era quello di coinvolgere l’alleato turco, impegnato da mesi in uno scontro al calor bianco con Mosca. La finta indignazione di queste ore verso i raid russi in territorio siriano è quindi solo il sostegno politico con la quale Berlino paga Ankara affinché blocchi i profughi diretti in Germania.

Ma non solo di sostegno politico si tratta. Berlino sì tutela i suoi confini chiedendo ad Ankara di fungere da filtro per i migranti che hanno scelto la Turchia e quindi i Balcani come passaggio verso l’Europa continentale, particolarmente verso Austria e Germania. Ma il vorace Erdogan non muove un dito senza la moneta che corre, ed ha quindi prontamente battuto cassa, sapendo di trovarsi in una posizione privilegiata verso Berlino. In cambio dell’opera di filtro - che sostanzialmente consiste in un vero e proprio blocco turco che impedisce ad una parte significativa dei migranti di proseguire verso l’Europa - la Germania ha quindi accettato di sostenere anche economicamente il regime di Erdogan con tre miliardi di Euro supplementari a sostegno dell'impegno turco con i migranti. Sembrerebbe quindi esserci un cambio di strategia rispetto al passato, anche quello più recente, quando all’Italia che chiedeva aiuti economici per fronteggiare l’ondata migratoria sulle sue coste, quei finanziamenti venivano negati proprio da Berlino, Londra e Parigi.

Sembrerebbe quindi esserci un cambio di strategia rispetto al passato, anche quello più recente, quando all’Italia che chiedeva aiuti economici per fronteggiare l’ondata migratoria sulle sue coste, quei finanziamenti venivano negati proprio da Berlino, Londra e Parigi.

Nemmeno si volle finanziare la missione Mare Nostrum, che funzionava, utilizzando cavilli politicisti e giuridici in forza dei quali si è scelto di dare vita a Triton, che non soccorre i migranti ma difende i confini, trasformando il soccorso in mare in un blocco in mare.

Ora, come sempre succede per ogni singolo aspetto delle politiche europee, quando la Germania si muove lo fa nel suo unico interesse e, particolare non secondario, mentre raccoglie i crediti, accolla al resto della UE le relative spese.

Prova ne sia che dei tre miliardi promessi Berlino spenderà solo per la sua quota parte, pur essendo quei miliardi a diretto beneficio di Berlino. Proprio su questi aiuti ha alzato la voce Renzi alla vigilia dell’incontro con la Cancelliera, salvo poi mettersi la coda tra le gambe quando la stessa gli ha ricordato che il diritto di voto italiano è roba da dibattito accademico, non altro.

E a dimostrare come sia l’interesse tedesco e non una malintesa preoccupazione per i diritti umani, si può sottolineare come il disgusto della Cancelliera sia davvero passeggero. Se infatti Berlino volesse davvero dimostrare la sua lontananza da Mosca, sarebbe sufficiente che annullasse o congelasse il progetto North-Stream. Un progetto che prevede il passaggio del gas russo attraverso l’Est Europa per finire poi in Germania, da dove successivamente - ed al prezzo che Berlino riterrà congruo - giungerà agli altri paesi europei.

Il North Stream è nato per iniziativa tedesca dopo che il South Stream, che vedeva invece tutt’altro percorso per le pipeline e che coinvolgeva anche l’Italia, è stato congelato come effetto delle sanzioni europee e statunitensi verso la Russia a causa della crisi Ucraina.

Si potrebbe obiettare che la Germania insiste però nel mantenimento delle sanzioni verso Mosca. Ma anche qui è solo convenienza. Berlino insiste nelle sanzioni contro Mosca perchè esse colpiscono in minima parte l’import-export della Germania rispetto a quello dell’Italia o della Francia; e soprattutto, il mantenimento delle sanzioni permette il permanere del congelamento del South Stream e, di converso, l’accelerazione verso il North Stream.

Notizia gradita anche per gli USA, che nelle sanzioni verso Mosca vedono uno stop alle esportazioni russe, un isolamento politico del Cremlino ed un consistente contributo alla decrescita russa. Peraltro, l’eccesso di offerta di petrolio fornisce una ulteriore ragione di convenienza a chi ritiene che, dato anche il recente ritorno dell’Iran sul mercato del greggio, ridurre le esportazioni russe aiuti a contenere l’offerta e a non far così abbassare ulteriormente il prezzo del barile.

Notizia gradita anche per gli USA, che nelle sanzioni verso Mosca vedono uno stop alle esportazioni russe, un isolamento politico del Cremlino ed un consistente contributo alla decrescita russa. Peraltro, l’eccesso di offerta di petrolio fornisce una ulteriore ragione di convenienza a chi ritiene che, dato anche il recente ritorno dell’Iran sul mercato del greggio, ridurre le esportazioni russe aiuti a contenere l’offerta e a non far così abbassare ulteriormente il prezzo del barile.

C’entrano poco quindi le preoccupazioni sulla sorte della popolazione siriana, ancora una volta usata come arma di propaganda da chi prima gli ha scatenato una guerra per procura, poi cerca d’impedire che fugga dall’orrore, e infine la utilizzi sopra e sotto il tavolo dei suoi interessi. Una maggiore decenza s’imporrebbe, ma al momento la si può trovare solo schiacciata sotto teutonici tacchi.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

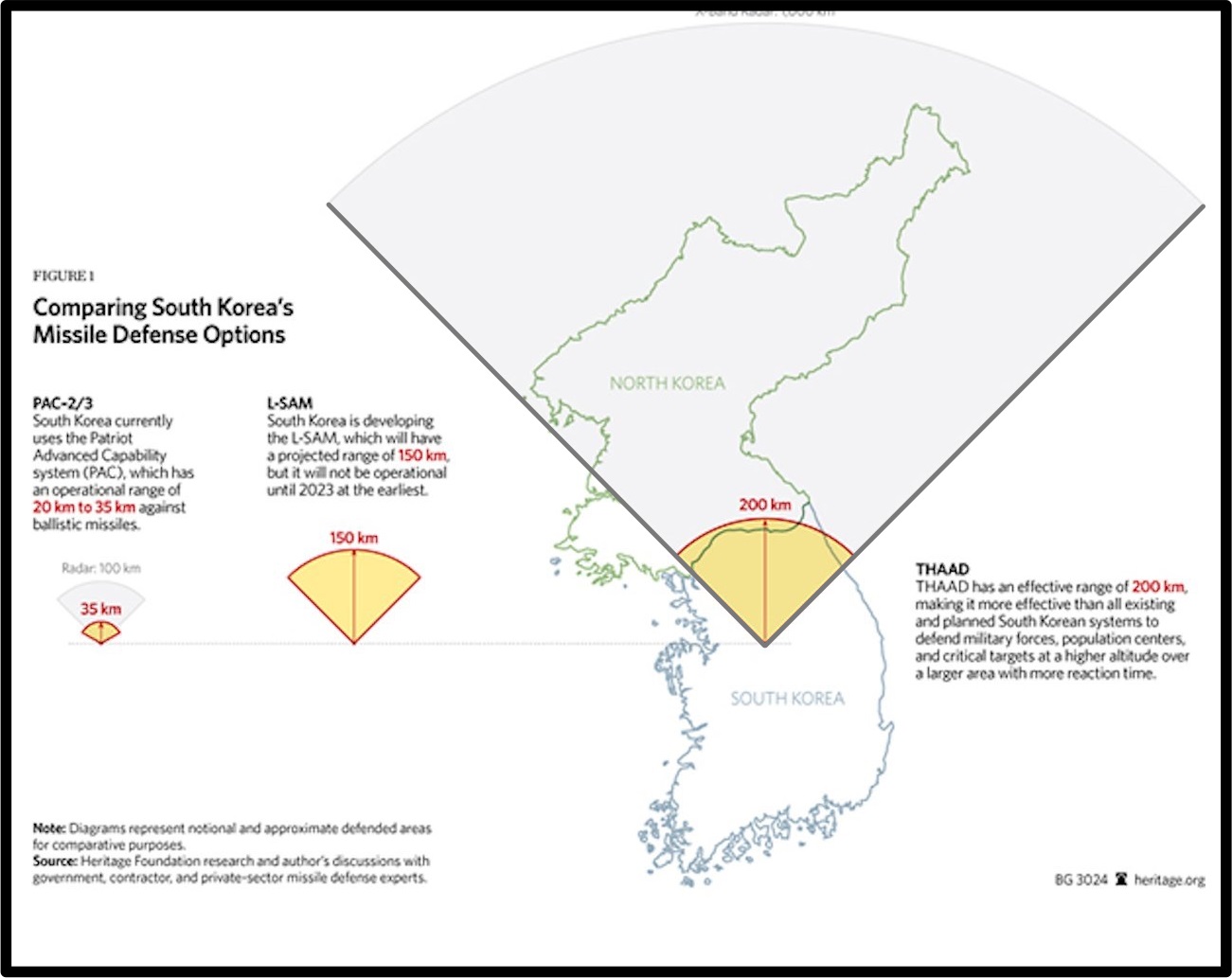

Il lancio di un satellite in orbita nella mattinata di domenica da parte della Corea del Nord ha fornito l’occasione agli Stati Uniti e al governo di Seoul di annunciare in maniera ufficiale l’avvio di negoziati tra i due paesi alleati attorno al posizionamento di un nuovo sistema di difesa missilistico sul territorio della Corea del Sud. Questa iniziativa è stata condannata in maniera molto dura dalla Cina, il cui regime ritiene correttamente che il sistema “difensivo” in questione - denominato THAAD (“Difesa d’area terminale ad alta quota”) - sia diretto in primo luogo proprio contro Pechino.

A livello ufficiale, il THAAD dovrebbe contribuire alla difesa del territorio sudcoreano, le cui forze armate non dispongono di un sistema di intercettazione missilistico, dalla minaccia proveniente dal vicino e rivale settentrionale.

Esso è testato per intercettare e distruggere missili di breve e medio raggio all’interno o appena al di fuori dell’atmosfera durante la fase terminale del loro tragitto, mentre su quelli di lungo raggio, come quello presumibilmente sperimentato domenica dalla Corea del Nord, la sua efficacia è ancora tutta da verificare.

Non solo, come hanno spiegato vari esperti militari in questi giorni, se lo sviluppo di missili balistici di lungo raggio richiede il lancio di un satellite in orbita, quest’ultima operazione non si risolve necessariamente in un test missilistico. La testata on-line in lingua inglese del Partito Comunista Cinese, Global Times, ha insistito su questo punto in un editoriale apparso nella giornata di domenica, nel quale vengono elencati svariati requisiti e misure che dovrebbero essere adottate a questo proposito e di cui il regime nordcoreano ne è sprovvisto o non ne possiede la tecnologia per metterle in atto.

Ciò rende molto probabile l’ipotesi che Pyongyang abbia proceduto con l’ennesima iniziativa provocatoria, nel tentativo disperato di convincere gli Stati Uniti a tornare al tavolo delle trattative per raggiungere un accordo che metta fine all’isolamento internazionale di questo paese. L’amministrazione Obama, così come quella precedente di George W. Bush, continua però a chiedere lo smantellamento del programma nucleare nordcoreano come condizione preliminare per la ripresa del dialogo.

Quanto sia distorta la visione strategica del regime di Kim Jong-un è comprensibile dalle pressioni cinesi per evitare ulteriori provocazioni e dalla reazione negativa di Pechino ai due recenti test. La Cina è infatti perfettamente consapevole di come le iniziative di Pyongyang siano accolte con una certa soddisfazione dagli USA, i quali vedono nella dissennatezza di Kim e della sua cerchia di potere la giustificazione per far procedere una serie di progetti strategico-militari legati precisamente al contenimento cinese.

In quest’ottica, l’annuncio da parte di Washington e Seoul di volere accelerare sulla questione del sistema anti-missilistico THAAD è anch’esso una provocazione diretta alla Cina. Che Pechino lo intenda a questo modo è apparso chiaro dal già citato commento ai fatti di domenica di Global Times.

Già dalle prime righe si viene messi in guardia dal fatto che “la decisione di Seoul [di discutere formalmente l’impiego del THAAD in Corea del Sud] complicherà ulteriormente gli scenari legati alla sicurezza dell’Asia nord-orientale”. Infatti, continua l’editoriale, “gli esperti militari ritengono che, una volta installato, il THAAD avrà tra i suoi obiettivi di sorveglianza anche i missili cinesi” e ciò, inevitabilmente, rappresenterà una minaccia alla “sicurezza nazionale della Cina”. Le rassicurazioni di USA e Sudcorea sul fatto che il sistema di difesa missilistico americano sarebbe rivolto unicamente alla minaccia nordcoreana sono definite “deboli e inutili” dal sito web cinese, il quale ricorda come Seoul, di fronte all’opposizione di Pechino, aveva fin qui declinato le offerte di Washington, mostrandosi soltanto “disponibile” a valutarne il dispiegamento.

Le rassicurazioni di USA e Sudcorea sul fatto che il sistema di difesa missilistico americano sarebbe rivolto unicamente alla minaccia nordcoreana sono definite “deboli e inutili” dal sito web cinese, il quale ricorda come Seoul, di fronte all’opposizione di Pechino, aveva fin qui declinato le offerte di Washington, mostrandosi soltanto “disponibile” a valutarne il dispiegamento.

La cautela della Corea del Sud era dovuta al desiderio di non provocare la rabbia di un paese, come appunto la Cina, che è diventato ormai il proprio partner commerciale numero uno. Con l’aumentare della rivalità tra Washington e Pechino e l’intensificarsi dell’impegno americano in Estremo Oriente, però, il relativo equilibrismo perseguito da Seoul risulta sempre più difficile da mantenere.

La funzione destabilizzante non tanto della Corea del Nord quanto degli Stati Uniti è ad ogni modo confermata da altre affermazioni del Global Times e, quindi, del regime cinese, il quale avverte che, l’eventuale dispiegamento del THAAD in Corea del Sud trasformerà questo sistema in quello che viene descritto, con un palese eufemismo, come “un obiettivo di ricerca delle forze armate cinesi, sia nella dimensione strategica che tattica”.

Il comportamento della Corea del Nord sta provocando profondi malumori tra la leadership cinese, costretta a fare i conti in questo avvio di 2016 con le nuove pressioni americane per richiamare all’ordine il proprio alleato. Grazie anche ai media ufficiali in Occidente e nei paesi alleati degli Stati Uniti in Asia, che puntualmente amplificano la minaccia nordcoreana, Pechino si trova così di fronte a un delicato dilemma strategico.

Gli USA e i loro alleati chiedono alla Cina di dare il proprio assenso a un nuovo round di sanzioni economiche contro il regime di Kim, da studiare all’interno del Consiglio di Sicurezza ONU. A Pechino, nonostante il risentimento verso l’alleato, vi è però il forte timore che qualsiasi iniziativa che finisca per peggiorarne la situazione interna possa destabilizzare il regime e precipitarne la caduta, con la prospettiva ben poco incoraggiante di ritrovarsi con forze armate ostili – americane e sudcoreane – alle porte o, nella peggiore delle ipotesi, di assistere allo scoppio di una nuova guerra nella penisola di Corea.

La situazione in Asia orientale resta dunque estremamente tesa. Secondo alcuni osservatori citati dalla stampa intrenazionale, ad esempio, anche il Giappone dopo il test nordcoreano di domenica potrebbe valutare l’impiego del sistema anti-missile THAAD, malgrado le smentite del governo di Tokyo. Il missile lanciato da Pyongyang ha infatti sorvolato la prefettura giapponese di Okinawa prima di precipitare nell’oceano.

Da parte americana, poi, c’è da aspettarsi qualche nuova iniziativa provocatoria, diretta sia alla Corea del Nord sia alla Cina. Dopo il test nucleare dello scorso gennaio, il Pentagono aveva fatto volare sulla penisola coreana un velivolo B-52, in grado di trasportare testate nucleari.

Sempre in merito al THAAD, invece, in seguito a un altro scontro con Pyongyang nel 2013 il governo USA aveva deciso di posizionare uno di questi sistemi anti-missile nel territorio amministrato da Washington di Guam, nell’Oceano Pacifico, dove sono basate numerose unità navali americane da impiegare in un eventuale conflitto in Estremo Oriente.

Sempre in merito al THAAD, invece, in seguito a un altro scontro con Pyongyang nel 2013 il governo USA aveva deciso di posizionare uno di questi sistemi anti-missile nel territorio amministrato da Washington di Guam, nell’Oceano Pacifico, dove sono basate numerose unità navali americane da impiegare in un eventuale conflitto in Estremo Oriente.

Lunedì, infine, le tensioni nella penisola sono tornate ai massimi livelli, quando dalla Corea del Sud sono stati sparati colpi di avvertimento contro una pattuglia navale del Nord che avrebbe oltrepassato il confine marittimo tra i due paesi. L’imbarcazione nordcoreana avrebbe sconfinato nelle acque del Mar Giallo per poi fare marcia indietro una ventina di minuti più tardi in seguito ai colpi esplosi dal Sud e ad avvertimenti lanciati attraverso altoparlanti.

Visto il clima che si respira nella regione, insomma, qualsiasi incidente protrebbe facilmente sfociare in uno scontro più ampio e finire fuori controllo, fino a scoppiare in una guerra catastrofica tra potenze dotate di ordigni nucleari.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il quasi fallimento dei negoziati di pace sulla Siria dopo appena un paio di giorni dal loro inizio continua a essere seguito da recriminazioni e scambi di accuse tra le parti coinvolte, in attesa di una nuova improbabile convocazione verso la fine di febbraio. La sospensione dei colloqui ancora nella fase preliminare da parte dell’inviato speciale dell’ONU, Staffan de Mistura, è giunta in concomitanza con i nuovi successi sul campo delle forze armate di Damasco e dell’aviazione russa, che hanno con ogni probabilità spinto i rappresentanti dei “ribelli” a boicottare di fatto l’incontro di Ginevra e a cercare di farne ricadere la responsabilità sul regime di Assad e i suoi alleati.

A impedire lo sblocco dell’impasse nella città elvetica è stata l’insistenza del comitato dell’opposizione siriana nel chiedere l’implementazione da parte di Assad di alcune condizioni preliminari, peraltro non collegate all’avvio delle trattative nemmeno dalla risoluzione ONU che ha gettato le basi del sempre più lontano processo di transizione in Siria. Per i negoziatori dei “ribelli”, verosimilmente dispensati da qualsiasi concessione, Damasco e Mosca avrebbero dovuto in sostanza cessare le operazioni militari in corso, ovvero mettere fine ai cosiddetti “assedi” di varie città siriane controllate dai gruppi armati anti-Assad.

In particolare, l’avanzata delle forze governative ad Aleppo e la minaccia di interrompere le linee di rifornimento dei “ribelli” dalla Turchia hanno generato il panico tra i rappresentanti dell’opposizione presenti a Ginevra e i regimi che li sostengono. I nuovi equilibri sul campo, in definitiva, hanno messo di fronte lo schieramento anti-Assad all’impossibilità non solo di raggiungere i loro obiettivi in Siria, ma anche di ottenere concessioni di rilievo al tavolo delle trattative.

In altre parole, come hanno chiarito gli sviluppi del già abortito processo di pace battezzato “Ginevra III”, per il fronte anti-siriano lo scopo del negoziato era e rimane lo stesso perseguito finora con le armi: giungere alla rimozione di Assad e instaurare un nuovo regime meglio disposto verso gli interessi americani e delle potenze alleate con Washington nella regione.

Davanti al probabile naufragio di questo piano, principalmente a causa dell’intervento russo a partire dallo scorso autunno, l’identico fine si è provato allora a raggiungerlo tramite il negoziato o la parvenza di esso, utilizzando un mix di pressioni, escalation militare e dichiarazioni di disponibilità a trattare. I pesanti rovesci inflitti in queste settimane ai “ribelli” hanno però rafforzato la posizione di Damasco, rendendo alquanto improbabile la possibilità di fare concessioni, a cominciare da quelle legate al futuro ruolo del presidente Assad.

La linea dura degli uomini sostenuti da Washington e Riyadh ha rivelato così il proposito di far fallire i negoziati per evitare un ulteriore consolidamento delle posizioni delle forze siriane nel quadro di un’eventuale tregua. Vista la logica indisponibilità di Mosca e Damasco a piegarsi a richieste che indebolirebbero la posizione del governo legittimo, l’unica alternativa rimasta ai “ribelli” spediti a Ginevra è sembrata essere quella di far saltare il tavolo delle trattative e farne ricadere la colpa sul regime e i suoi alleati.

Dietro a un simile atteggiamento vi è il tentativo, in corso da tempo, di trascinare ancor più nel conflitto siriano, per combattere direttamente le forze di Assad, l’Occidente, la Turchia e le monarchie ultra-reazionarie del Golfo Persico, tutti già attivi ufficialmente contro lo Stato Islamico (ISIS). Se Ginevra III finirà dunque per affondare definitivamente, gli scenari ipotizzabili saranno essenzialmente due. O Assad e la Russia riusciranno a indebolire la galassia fondamentalista che combatte il regime tanto da risolvere militarmente la crisi o, in maniera più verosimile, per dettare da una posizione ancora più favorevole i termini di un accordo di pace, oppure gli sponsor dei “ribelli” intensificheranno il loro impegno per salvare gli investimenti di questi anni, a rischio però di scatenare una guerra di portata molto più ampia. A questo proposito, giovedì il governo russo ha messo in guardia da possibili preparativi da parte della Turchia per una possibile “incursione” militare in territorio siriano.

Se Ginevra III finirà dunque per affondare definitivamente, gli scenari ipotizzabili saranno essenzialmente due. O Assad e la Russia riusciranno a indebolire la galassia fondamentalista che combatte il regime tanto da risolvere militarmente la crisi o, in maniera più verosimile, per dettare da una posizione ancora più favorevole i termini di un accordo di pace, oppure gli sponsor dei “ribelli” intensificheranno il loro impegno per salvare gli investimenti di questi anni, a rischio però di scatenare una guerra di portata molto più ampia. A questo proposito, giovedì il governo russo ha messo in guardia da possibili preparativi da parte della Turchia per una possibile “incursione” militare in territorio siriano.

Ad ogni modo, la versione di governi e media occidentali per i quali sarebbe la campagna militare russa a rappresentare l’ostacolo a una soluzione pacifica della crisi, è un ribaltamento della realtà. Le manovre e l’insistenza per rovesciare il regime di Assad hanno infatti un peso determinante nell’alimentare il conflitto in Siria e impedire uno sbocco diplomatico; senza contare poi come le fasi preliminari di Ginevra III siano state caratterizzate da una vera e propria escalation militare da parte degli Stati Uniti, dei loro alleati in Europa, della Turchia e di vari paesi arabi, sia pure nominalmente per combattere l’ISIS.

L’intervento di Mosca, legalmente legittimo anche se ovviamente dettato da necessità strategiche, è stato al contrario di natura difensiva, vista la fondamentale importanza della sopravvivenza di un regime alleato in Medio Oriente, tanto più in un clima di crescente rivalità con gli Stati Uniti. Poco sorprende, perciò, che anche di fronte alle minacce e alle pressioni subite a Ginevra, la Russia abbia fatto sapere senza esitazioni di avere tutta l’intenzione di proseguire nell’impegno militare a fianco di Assad.

Surreale, in questo senso, è apparsa l’accusa rivolta alla Russia dal segretario di Stato americano, John Kerry, il quale ha affermato che Mosca intende cercare una soluzione militare e non politica alla guerra in Siria. La devastazione di questo paese è infatti dovuta in primo luogo proprio agli Stati Uniti, responsabili di avere creato, direttamente e indirettamente, forze fondamentaliste violente per forzare l’abbattimento di un regime che ostacola gli interessi americani in Medio Oriente.

Che l’interesse di USA, Arabia Saudita, Turchia e Qatar non risieda nel cosiddetto processo di pace è confermato anche dalla decisione di inviare a Ginevra una delegazione fatta in buona parte di esponenti di formazioni islamiste, le quali avrebbero prevedibilmente adottato posizioni intransigenti nei confronti del governo di Damasco.

Oltre a non avere in pratica nessuna base di sostegno tra la popolazione siriana, alcuni gruppi, come Jaish al-Islam e Ahrar al-Sham, sono poi, a ragione, addirittura considerati terroristi dalla Russia e da altri paesi. Il comitato reponsabile delle trattative per l’opposizione sponsorizzata da Riyadh ha inoltre provocatoriamente scelto come capo negoziatore proprio il leader politico di Jaish al-Islam, Mohammed Alloush. La composizione delle formazioni rappresentate a Ginevra spiega quindi i timori manifestati per le vicende belliche in atto in Siria, a cominciare dalla situazione di Aleppo, visto che in questa città come altrove la Russia e le forze di Assad stanno in larga misura combattendo contro gruppi fondamentalisti - l’ISIS, ma anche la filiale di al-Qaeda in Siria, il Fronte al-Nusra, e le formazioni ad essa legate - che tutte le parti aderenti all’iniziativa di pace sostengono di volere sconfiggere.

La composizione delle formazioni rappresentate a Ginevra spiega quindi i timori manifestati per le vicende belliche in atto in Siria, a cominciare dalla situazione di Aleppo, visto che in questa città come altrove la Russia e le forze di Assad stanno in larga misura combattendo contro gruppi fondamentalisti - l’ISIS, ma anche la filiale di al-Qaeda in Siria, il Fronte al-Nusra, e le formazioni ad essa legate - che tutte le parti aderenti all’iniziativa di pace sostengono di volere sconfiggere.

L’altra questione che ha contribuito a evidenziare lo scarso interesse per una risoluzione politica della tragedia siriana di una delle parti coinvolte è infine l’esclusione di rappresentanti importanti di gruppi e formazioni coinvolte nel conflitto. L’esempio più macroscopico è in questo caso quello dei curdi del Partito dell’Unione Democratica (PYD) e il suo braccio armato, le Unità di Protezione Popolare (YPG).

Le forze curde, al di là di come si giudichi la loro condotta nella guerra, continuano a svolgere un ruolo di primo piano, anche e soprattutto contro l’ISIS, riconosciuto e appoggiato dagli stessi Stati Uniti. Inoltre, PYD e YPG controllano un ampio territorio nel nord della Siria e sono in buoni rapporti con la Russia.

L’assenza dei curdi a Ginevra, dovuta ai timori della Turchia per la possibile formazione di un’entità curda che potrebbe includere una parte di territorio entro i propri confini, è perciò incomprensibile nel quadro di uno sforzo autentico per la pace in Siria e rappresenta una delle tante incongruenze registrate in un negoziato nemmeno iniziato e già sull’orlo del fallimento.