- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Nonostante la ferma opposizione della maggioranza Repubblicana al Senato, qualche giorno fa il presidente americano Obama ha nominato ufficialmente il proprio candidato per la sostituzione alla Corte Suprema del giudice ultra-conservatore Antonin Scalia, morto improvvisamente il 13 febbraio scorso. La scelta del giudice capo della Corte d’Appello del District of Columbia, Merrick Garland, è stata dettata in larga misura da un calcolo politico ben studiato, il quale potrebbe però non essere sufficiente a superare le manovre che cercano di modellare gli equilibri del più alto tribunale degli Stati Uniti.

Secondo la Costituzione americana, il Senato deve confermare i giudici della Corte Suprema nominati dal presidente. Le tradizionali audizioni dei candidati di fronte ai senatori dovrebbero assodare le loro competenze oppure eventuali motivi di gravità tale da impedirne l’insediamento. Il voto al Senato dovrebbe essere perciò influenzato soltanto da questi fattori, essendo la scelta dell’orientamento ideologico dei giudici a discrezione del presidente in carica.

L’imminenza delle elezioni presidenziali, lo scontro in atto tra Repubblicani e Democratici, ma soprattutto la natura e la rilevanza politica del ruolo dei giudici della Corte Suprema hanno però avvelenato il clima dopo la morte di Scalia, tanto che le probabilità che il suo successore riesca ad assumere l’incarico entro il 2016 sono ad oggi pochissime.

I leader del Partito Repubblicano avevano fatto sapere da subito che il nono giudice della Corte scelto da Obama non sarebbe stato nemmeno preso in considerazione. Sul sostituto di Scalia, a loro dire, dovrebbe piuttosto esprimere il proprio parere il popolo americano. Per questa ragione, malgrado la Costituzione assegni unicamente al Presidente la facoltà di nomina e in passato ci siano stati esempi di giudici insediati alla vigilia di un’elezione, per i Repubblicani sarà necessario attendere la scelta di un candidato da parte del prossimo inquilino della Casa Bianca a partire dal gennaio 2017.

Di fronte a questa resistenza, Obama e il suo entourage hanno deciso di procedere ugualmente con la nomina, optando prevedibilmente per un giudice con un curriculum pressoché inattaccabile, dalle posizioni generalmente moderate e ampiamente gradito ai membri Repubblicani del Congresso.

La scelta è finita così sul giudice Garland, secondo la stampa USA già preso seriamente in considerazione nel 2009 e nel 2010, quando Obama fu chiamato a scegliere due nuovi membri della Corte Suprema. In entrambe le occasioni, a Garland erano stati preferiti altri candidati, rispettivamente Sonya Sotomayor ed Elena Kagan, le quali, in quanto donne e, la prima, ispanica, garantivano quel rispetto della “diversità” di genere e di razza che non poteva offrire un giudice maschio e bianco.

La posta in palio con il seggio vacante alla Corte Suprema è dunque enorme, non soltanto per i poteri di questo tribunale e la delicatezza delle cause su cui dovrà esprimersi nel prossimo futuro. Soprattutto, con la morte di Scalia, Obama e i Democratici si ritrovano a portata di mano l’occasione di alterare l’equilibrio tra giudici conservatori e “liberal” che è stato per anni sostanzialmente favorevole ai primi.

Il percorso verso la conferma di Merrick Garland, come già spiegato, appare però molto complicato. Secondo la maggior parte dei commentatori d’oltreoceano, quella di Obama sarebbe allora una mossa prevalentemente politica volta a favorire i Democratici nelle elezioni presidenziali e, soprattutto, per il Senato, mettendo in risalto l’ostruzionismo Repubblicano. Il mero calcolo politico di Obama è apparso chiaro nel corso della presentazione pubblica di Garland alla Casa Bianca la settimana scorsa. Il presidente non ha fatto alcun riferimento alla possibilità che la nomina del suo candidato possa mettere in minoranza la maggioranza conservatrice alla Corte Suprema e quindi favorire la difesa dei diritti democratici, esposti a un processo di erosione in questi anni proprio per mano di questo stesso tribunale. Al contrario, Obama ha insistito nel ricordare come svariati membri del Congresso Repubblicani avessero in passato espresso pareri molto lusinghieri per Garland, facendo apparire perciò la loro opposizione di natura esclusivamente politica.

Il mero calcolo politico di Obama è apparso chiaro nel corso della presentazione pubblica di Garland alla Casa Bianca la settimana scorsa. Il presidente non ha fatto alcun riferimento alla possibilità che la nomina del suo candidato possa mettere in minoranza la maggioranza conservatrice alla Corte Suprema e quindi favorire la difesa dei diritti democratici, esposti a un processo di erosione in questi anni proprio per mano di questo stesso tribunale. Al contrario, Obama ha insistito nel ricordare come svariati membri del Congresso Repubblicani avessero in passato espresso pareri molto lusinghieri per Garland, facendo apparire perciò la loro opposizione di natura esclusivamente politica.

Merrick Garland era stato ad esempio confermato giudice della Corte d’Appello di Washington a larga maggioranza dal Senato nel 1997 e con gli elogi di alcuni Repubblicani che siedono oggi nella commissione Giustizia, di fronte alla quale devono testimoniare i candidati alla Corte Suprema.

Uno di questi ultimi è il veterano senatore dello Utah, Orrin Hatch, tra i pochi Repubblicani disposti finora ad appoggiare l’idea che Garland sia almeno preso in considerazione dalla commissione. I senatori Repubblicani possibilisti risultano essere più che altro quelli che a novembre saranno impegnati in un voto molto competitivo per la loro rielezione. Alcuni di essi settimana scorsa avevano ipotizzato anche un possibile voto sulla nomina di Garland dopo le elezioni di novembre in caso di vittoria del Partito Democratico.

Quest’ultima proposta è stata avanzata per evitare che il prossimo eventuale presidente Democratico possa finire col nominare un nuovo giudice di orientamento più “liberal” rispetto a quello scelto da Obama. Il leader di maggioranza al Senato, Mitch McConnell, ha però escluso un voto su Garland, prima o dopo le elezioni, ribadendo che il nono giudice della Corte Suprema dovrà essere scelto dal 45esimo presidente degli Stati Uniti, ovvero il successore di Obama.

In maniera significativa, McConnell ha anche denunciato apertamente le presunte posizioni ideologiche del giudice Garland, ritenuto a suo giudizio troppo “di sinistra”. Questo parere conferma ancora una volta il drastico spostamento a destra del baricentro politico americano negli ultimi anni, tanto da far apparire, almeno agli occhi del Partito Repubblicano, un giudice del tutto moderato e con alcuni precedenti di sentenze poco meno che reazionarie come una sorta di attivista “liberal”.

In effetti, la carriera giudiziaria di Merrick Garland, a detta di molti, sembra riflettere precisamente la sua ambizione di ascendere alla Corte Suprema, visto che quasi mai il giudice 63enne ha assunto posizioni che potessero far riconoscere un suo netto posizionamento ideologico e, di conseguenza, favorire critiche e accuse da parte della parte politica opposta nel corso di un possibile processo di conferma.

Pur tenendo un atteggiamento cauto per decenni, il passato di Garland è ben noto e include alcuni anni di praticantato prima al fianco di un noto giudice della Corte d’Appello di New York e del giudice della Corte Suprema, William Brennan, poi come assistente dell’ultimo ministro della Giustizia del presidente Carter, Benjamin Civiletti.

Con l’arrivo di Reagan alla Casa Bianca nel 1981, Garland si dedicò alla pratica privata, entrando in uno studio legale di Washington che rappresentava gli interessi di varie grandi aziende, tra cui Philip Morris. In seguito, durante l’amministrazione Clinton, diventò pubblico ministero, occupandosi di casi di grande impatto mediatico, come quello di “Unabomber” e l’attentato contro un edificio federale di Oklahoma City per mano di Timothy McVeigh che nel 1995 fece 168 vittime. Da 19 anni, infine, Garland siede nell’influente Corte d’Appello del District of Columbia, tradizionalmente chiamata a valutare numerose cause che coinvolgono il governo e le sue agenzie. Gli esperti legali americani citati dai media riconoscono una sua tendenza a favorire queste ultime, mentre vi sarebbero poche tracce di servilismo nei confronti del mondo degli affari.

Da 19 anni, infine, Garland siede nell’influente Corte d’Appello del District of Columbia, tradizionalmente chiamata a valutare numerose cause che coinvolgono il governo e le sue agenzie. Gli esperti legali americani citati dai media riconoscono una sua tendenza a favorire queste ultime, mentre vi sarebbero poche tracce di servilismo nei confronti del mondo degli affari.

Garland viene anche talvolta elogiato per avere emesso sentenze favorevoli alle regolamentazioni relative al rispetto dell’ambiente. Allo stesso tempo, però, ha mostrato maggiore simpatia per l’accusa nei casi in cui sono in gioco i diritti degli accusati di un qualche crimine. Una delle cause di maggiore rilievo che ha presieduto si era conclusa inoltre con un verdetto favorevole all’amministrazione Bush in merito alla legittimità della detenzione di alcuni prigionieri del lager di Guantánamo.

Le vicende attorno alla nomina di Merrick Garland alla Corte Suprema, in ogni caso, accompagneranno tutta la stagione elettorale 2016 negli Stati Uniti. A riprova degli interessi in gioco e del livello di politicizzazione del tribunale costituzionale americano, i favorevoli e i contrari alla conferma del nuovo giudice stanno già affilando le armi e organizzando campagne pubbliche, durante le quali – come in un’elezione a una carica di spicco – saranno raccolti e spesi parecchi milioni di dollari.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

Ottantotto anni dopo l’ultima visita di un Presidente degli Stati Uniti, Barak Obama arriva a Cuba. Un viaggio il cui svolgimento in sé rappresenta un evento storico che in qualche modo ne relativizza la stessa agenda, per quanto importante. La visita di Obama prevede infatti incontri con Raul Castro ed attività di varia natura, compresi un intervento pubblico che la Tv cubana manderà in onda integralmente e anche un breve incontro con i cosiddetti “dissidenti”. Ma nulla a che vedere con la forza delle immagini che illustreranno l’omaggio del Presidente degli Stati Uniti al mausoleo di Josè Martì, padre della Cuba ribelle e simbolo della lotta per l’indipendenza dell’isola e dell’intera America Latina.

Cuba si appresta a ricevere l’illustre ospite con serenità e disponibilità al dialogo, il suo arrivo segna comunque una tappa importante nel processo di normalizzazione delle relazioni tra i due paesi. Tappa che, da parte di Cuba, ci si aspetta possa determinare una spallata importante al blocco economico e commerciale che gli Stati Uniti hanno deciso unilateralmente dal 1961. Ma, nei desiderata di Obama, il suo viaggio dovrebbe rappresentare anche una scossa robusta all’impianto del sistema politico cubano, ipotetica medaglietta con la quale lasciare la Casa Bianca passando direttamente alla storia.

E’ però facile pronosticare come entrambi gli auspici siano destinati a rimanere tali, sebbene nel caso del blocco è evidente che l’arrivo di Obama potrà comportare un ulteriore impulso verso la sua revisione totale. Revisione e non cancellazione, dal momento che lo strumento legislativo è per ora inibito, non godendo Obama di maggioranza né al Congresso né al Senato e non avendo dimostrato, fino ad ora, l’intenzione di aprire un vero e proprio confronto con il partito repubblicano (e anche buona parte del partito democratico) alla ricerca di una soluzione politica all’obbrobrio giuridico che compone il blocco più inutile ed anacronistico mai visto nella storia del consesso delle nazioni.

Un blocco che agli Stati Uniti è costato sì la condanna dell’intero pianeta, ma a Cuba il prezzo pagato é stato di migliaia di vittime e centinaia di miliardi di dollari in danni diretti ed indiretti. Tanti da ipotecarne il modello di sviluppo, costringendo il paese a drenare risorse importantissime per destinarle ad arginare gli effetti del blocco.

In attesa di conoscere quali saranno le conseguenze politiche della visita di Obama, si può intanto notare l’intensificarsi degli sbarchi di imprenditori e uomini d’affari, accompagnati dal consueto stuolo di avvocati, maneggioni e squali d’ogni genere che fiutano il business che verrà. C’é da dire che la vista e l’olfatto cubano non sono da meno e dunque, in assenza di normalizzazione delle procedure finanziarie, dello sblocco del sistema bancario cubano e della riammissione delle transazioni internazionali in divisa, fino ad ora oggetto di pesanti multe extraterritoriali inflitte da Washington ai paesi terzi, cocktail e interpreti saranno gli unici ad agitarsi.

Molti degli osservatori si domandano cosa dirà Obama avendo l’occasione di parlare al popolo cubano e sembrano nutrire illusioni mal riposte circa l’impatto che le sue parole potranno avere sulla popolazione dell’isola. Sognano catarsi improbabili e s’immaginano scenari fantascientifici. Sarebbe ingenuo, da parte di Obama, pensare di riuscire dove nemmeno Woytila poté, ovvero fornire una spalla ideale per utilizzare le difficoltà e le contraddizioni di un paese alle prese con il suo rinnovamento per trasformarle in dissenso politico di massa.

Non a caso il governo ha deciso di lasciare microfoni e telecamere aperte; segno evidente di quanto sia ampio il sostegno politico di cui gode. Ovviamente Obama ribadirà i suoi concetti, la sua idea di democrazia, ma gli argomenti di cui dispone sono fiacchi e ampiamente collaudati nel loro fallimentare realismo. E del resto, che cosa potrebbe dire Obama ai cubani? Qual lezione di democrazia potrebbe impartire?

Non a caso il governo ha deciso di lasciare microfoni e telecamere aperte; segno evidente di quanto sia ampio il sostegno politico di cui gode. Ovviamente Obama ribadirà i suoi concetti, la sua idea di democrazia, ma gli argomenti di cui dispone sono fiacchi e ampiamente collaudati nel loro fallimentare realismo. E del resto, che cosa potrebbe dire Obama ai cubani? Qual lezione di democrazia potrebbe impartire?

Rivendicare le elezioni multipartitiche come segno di democrazia? Difficile, visto che negli USA è illegale la presenza politica per comunisti, socialisti e anarchici. Potrà spacciare il suo modello elettorale come migliore, quando votano a malapena il 35% degli aventi diritto contro il 96% dei cubani che esercitano il voto con regolarità? Eviterà accenni sull’indipendenza del potere politico dal potere finanziario?

Difficile possa convincere qualcuno, visto che i poteri forti e Wall Street decidono chi e come governa, mentre a Cuba lo decidono i cittadini. Potrà raccontare di un modello sociale migliore? Improbabile, visto che le percentuali di disoccupati, homeless, malati psichiatrici, tossicodipendenti e carcerati negli USA sono le più alte del mondo e quelle di Cuba sono al punto più basso delle statistiche internazionali.

Potrà identificare il suo modello di protezione sociale come rispondente all’universalità dei diritti? Farebbe comicità involontaria, mentre a Cuba l’inclusione sociale è l’essenza pura del modello politico. O potrebbe parlare di diritti umani, quando Cuba rappresenta uno dei pochi paesi a rispettare l’indice GINI? Meno che mai di repressione, quando lo normalità per le forze dell’ordine statunitensi è uccidere i neri, la tortura è denunciata da molti organismi indipendenti e Guantanamo rappresenta l’essenza del modello. O magari potrebbe lanciarsi in discorsi sulla libertà di espressione, quando gli Stati Uniti con il Patrioct Act hanno raggiunto il punto più alto del controllo di massa della loro popolazione?

E potrà rivendicare il contributo alla pace del mondo di un paese come gli Stati Uniti che hanno promosso e sostenuto 63 guerre negli ultimi trent’anni, e che nella loro storia poco più che bicentenaria hanno lanciato le loro truppe in operazioni all’estero per 221 volte?

Cuba, invece, può vantare le missioni internazionaliste che hanno contribuito in maniera determinante alla decolonizzazione dell’Africa dal colonialismo europeo. Di quale ruolo nel mondo potrebbe parlare Obama a Cuba, con i suoi droni che scaricano bombe, quando L’Avana può ricordare l’opera gratuita dei medici cubani che si recano nei luoghi più sperduti della terra e che sono oggi numericamente più numerosi che tutti quelli inviati dall’OMS?

O potrebbe parlare del sistema sanitario? A Cuba è tra i primi del mondo, per antonomasia il più includente, mentre in un ospedale statunitense si può morire se sprovvisti di assicurazione medica. E potrà invece Obama sottolineare il rispetto per la sovranità nazionale dei paesi terzi con l’NSA che spia tutti i governi, amici compresi, di fronte alla Cuba che altro non ha fatto se non difendersi dall’attività di spionaggio statunitense? O disserterà sul rispetto della volontà popolare quando da 61 anni gli USA destinano una parte del bilancio statale alla promozione della sovversione interna a Cuba? I colloqui tra Obama e Raul si fonderanno su quello che i rispettivi staff discutono da ormai un anno, ovvero dei modi e dei tempi con i quali favorire progressivamente il processo di normalizzazione. D’altra parte, paradossalmente, Cuba ha fretta, ma Obama ancor di più. Il Presidente degli Stati Uniti ha poco più di sette mesi di mandato innanzi a sé e se non vuole annoverare un'altra incompiuta dei suoi otto anni, deve per forza chiudere le questioni salienti con Cuba entro la prossima estate.

I colloqui tra Obama e Raul si fonderanno su quello che i rispettivi staff discutono da ormai un anno, ovvero dei modi e dei tempi con i quali favorire progressivamente il processo di normalizzazione. D’altra parte, paradossalmente, Cuba ha fretta, ma Obama ancor di più. Il Presidente degli Stati Uniti ha poco più di sette mesi di mandato innanzi a sé e se non vuole annoverare un'altra incompiuta dei suoi otto anni, deve per forza chiudere le questioni salienti con Cuba entro la prossima estate.

Cuba, dal canto suo, ritiene di dover concludere un accordo generale prima del voto di Novembre, dal momento che se una eventuale vittoria di Hillary vedrebbe Washington sulla stessa scia di Obama per quanto attiene al dossier Cuba, diversissimo sarebbe lo scenario di fronte ad una ipotetica vittoria di Trump.

E dunque lo sforzo dovrà essere reciproco, ma non va dimenticato che lo scenario di questa normalizzazione si è dato perché gli Stati Uniti hanno cambiato la loro politica verso Cuba prendendo atto del suo fallimento, mentre L’Avana non ha cambiato nemmeno una virgola della sua posizione. Dunque toccherà a Obama fare un ulteriore passo verso l’apertura: suo é il problema, non cubano.

Se per Obama questa visita rappresenta direttamente ed indirettamente l’ammissione di una politica cieca ed inconcludente, discorso opposto vale per Raul Castro. In questo senso, anche la scelta di aprire i voli statunitensi per Cuba ma impedire ancora i voli cubani per gli USA, non aiuta, perché rappresenta una idea cialtrona e mercantile di quello che gli USA intendono per reciprocità. E’ solo un esempio di una mentalità coloniale che difficilmente il viaggio di Obama riuscirà ad estirpare. Un annuncio in direzione di un ulteriore cambio di atteggiamento sarebbe però auspicabile e segnerebbe con decisione una impronta politica realista e sostenibile anche negli stessi USA.

Cuba dal canto suo ha le idee chiare su quali debbano essere i passaggi per arrivare alla normalizzazione completa delle relazioni diplomatiche e pone alcune precondizioni affinché di possa procedere speditamente verso la strada della collaborazione. In premessa va garantito il principio di reciprocità tra i due paesi e il rispetto delle diversità e specificità di ordine politico e culturale, ovvero il reciproco rispetto di due sistemi che sono per natura opposti ma che possono riconoscersi e rispettarsi.

Nel concreto Cuba chiede la fine delle politiche destinate a produrre sovversione nell’isola; la restituzione di Guantanamo, l’abolizione progressiva delle misure finanziarie che impediscono lo sviluppo delle attività commerciali import/export dell’isola sono passi che, nella loro concretezza, segnerebbero davvero la svolta attesa.

Cuba vive da qualche anno un processo profondo di cambiamento. L’applicazione delle riforme economiche fa dell’isola un laboratorio aperto nella sperimentazione di un percorso di rinnovamento pur nella conservazione del sistema. I processi produttivi, l’organizzazione del mercato del lavoro, l’ampliamento significativo dei settori destinati all’economia privata, si sposa però indissolubilmente con il carattere pubblico ed universale della sfera dei diritti sociali e questo conferisce autorevolezza e credibilità ad un processo che in molti si ostinano a leggere come un progressivo cedimento.

Difficile poter definire in base alle teorie economiche classiche il modello in corso di sperimentazione; per la prima volta, sembra che possa delinearsi un modello tutto cubano, calibrato sulle necessità e possibilità del paese e non importato dalle dottrine altrove pensate ed applicate. Una forma di sperimentazione suscettibile di cambiamenti continui, ma con una bussola che orienta bene. Che mostra con chiarezza senza renderli incompatibili il Nord e il Sud nel disegno di un futuro possibile.

Difficile poter definire in base alle teorie economiche classiche il modello in corso di sperimentazione; per la prima volta, sembra che possa delinearsi un modello tutto cubano, calibrato sulle necessità e possibilità del paese e non importato dalle dottrine altrove pensate ed applicate. Una forma di sperimentazione suscettibile di cambiamenti continui, ma con una bussola che orienta bene. Che mostra con chiarezza senza renderli incompatibili il Nord e il Sud nel disegno di un futuro possibile.

L’isola del resto non fa mistero, anzi lo ripete quotidianamente, di essere la Cuba che ha resistito con la forza delle sue idee a 61 anni di guerra non dichiarati, non mancando mai al suo dovere storico in patria e fuori da essa. Qualunque ipotesi esterna che prevedesse lo scambio tra normalizzazione con gli USA al costo della messa in disparte del sistema di valori che dal 1959 l’ha formata e determinata, sarebbe una pura illusione.

Per Cuba la normalizzazione delle relazioni con gli Stati Uniti rappresenta di per sé un ulteriore conferma di come 55 anni di resistenza non sono stati vani; le aperture già determinatesi con l’evoluzione del socialismo cubano troveranno ulteriore rafforzamento da questo passaggio. Il cui significato sarà soprattutto politico, fino a quando non si accompagnerà alla fine formale del blocco economico, ma il cui valore simbolico rappresenta la fine di un’era e l’inizio di un nuovo corso della storia.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Questa settimana, il Cancelliere dello Scacchiere del governo Conservatore britannico, George Osborne, ha presentato alla Camera dei Comuni di Londra il piano per il nuovo bilancio del Regno. In perfetta coerenza con le politiche marcatamente di classe di questi ultimi anni, la proposta prevede ulteriori sacrifici per i redditi più bassi in modo da finanziare tagli al carico fiscale dei ricchi e delle grandi aziende.

Questa nuova tornata di misure di austerity e di regali alle classi più agiate giunge in un frangente segnato dal peggioramento delle condizioni economiche della Gran Bretagna e non solo. Le previsioni di crescita per questo paese sono scese al 2% dal 2,4% per l’anno in corso e al 2,2% dal 2,5% per il 2017.

L’intenzione manifestata da Osborne di raggiungere comunque l’obiettivo fissato di cancellare il deficit di bilancio entro il 2020 avrà perciò pesanti conseguenze sulla spesa pubblica e sul welfare, malgrado il governo abbia ammesso di non poter rispettare il tetto di spesa annuale auto-imposto per quest’ultima voce. Osborne, inoltre, ha confermato come il rapporto tra debito e PIL sia destinato a salire per l’anno fiscale che si concluderà alla fine del mese di marzo.

Quello imposto alle classi più disagiate britanniche da parte dei governi Conservatori è dunque ormai un regime di austerity permanente, senza fine in vista. Una delle iniziative più odiose incluse nella più recente bozza di bilancio è il taglio di oltre 4 miliardi di sterline da qui al 2020 ai fondi destinati al sostegno dei portatori di handicap (Personal Independence Payments, PIP), peraltro già privati di poco meno di 30 miliardi negli ultimi cinque anni.

I tagli saranno implementati attraverso il cambiamento dei criteri con cui vengono assegnati i punteggi per valutare il livello di disabilità di coloro che beneficiano degli aiuti. Secondo i calcoli del Partito Laburista, 640 mila persone perderanno del tutto la quota standard annuale di 2.865 sterline, mentre il resto dei beneficiari passerà da questa cifra ad appena 1.414 sterline l’anno. La natura di classe delle misure adottate dal governo Conservatore risulta evidente da quelle previste per proseguire il processo di trasferimento di ricchezza verso il vertice della piramide sociale. Mentre i disabili rischiano di perdere poche decine di sterline erogate settimanalmente, così come i pensionati dovranno contribuire maggiormente di tasca propria per i servizi pubblici, ai più ricchi viene regalato un abbassamento delle tasse pari a 523 sterline l’anno. Questo risultato sarà ottenuto aumentando di oltre 2.500 sterline il limite della fascia di reddito per il quale è prevista l’aliquota fiscale più alta.

La natura di classe delle misure adottate dal governo Conservatore risulta evidente da quelle previste per proseguire il processo di trasferimento di ricchezza verso il vertice della piramide sociale. Mentre i disabili rischiano di perdere poche decine di sterline erogate settimanalmente, così come i pensionati dovranno contribuire maggiormente di tasca propria per i servizi pubblici, ai più ricchi viene regalato un abbassamento delle tasse pari a 523 sterline l’anno. Questo risultato sarà ottenuto aumentando di oltre 2.500 sterline il limite della fascia di reddito per il quale è prevista l’aliquota fiscale più alta.

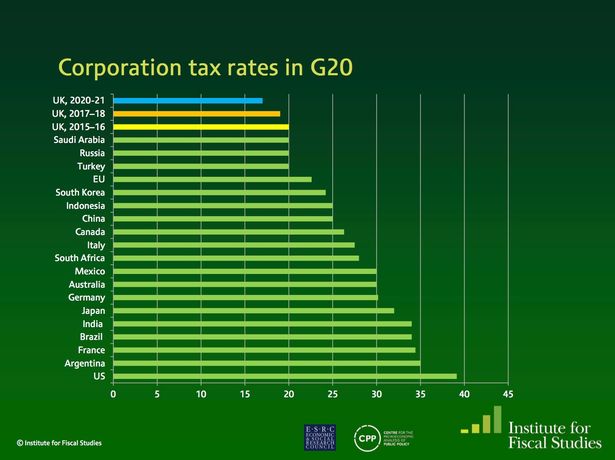

Non solo, la tassa nominale sulle imprese (Corporate Tax), già a livelli irrisori in Gran Bretagna, scenderà dal 20% al 18%, con la promessa di passare addirittura al 17% nel 2020. A questo proposito, Osborne ha affermato con orgoglio che la tassazione delle imprese nel suo paese sarà la più bassa tra tutti i membri del G-20.

Ancora, l’aliquota sui redditi da capitale sarà tagliata dal 18% al 10%, mentre verrà abolita una tassa del 35% sui profitti delle compagnie petrolifere e dimezzata – dal 20% al 10% – una sovrattassa ugualmente applicata a questi ultimi.

Poco più che simbolica è invece la decisione di applicare una tassa sui produttori di bevande zuccherate. La nuova imposta entrerà in vigore solo nel 2018 e, oltretutto, sarà prevedibilmente scaricata sui consumatori. Nei piani di Osborne non potevano mancare infine le solite promesse di combattere l’evasione fiscale delle grandi aziende per compensare in parte la riduzione del gettito.

L’istituto di ricerca britannico Resolution Foundation ha condotto uno studio complessivo sulle misure contenute nella proposta di bilancio di Osborne, giungendo alla conclusione che, entro il 2020, i nuclei famigliari più poveri perderanno in media 550 sterline l’anno, mentre quelli più ricchi ne guadagneranno 250.

Lo stesso “think tank” con sede a Londra ha poi calcolato che, per raggiungere l’attivo di bilancio, i nuovi tagli alle tasse per i più ricchi obbligheranno il governo a trovare 32 miliardi di sterline per l’anno fiscale 2019-2020. Dove si andrà a cercare il denaro per coprire questo buco non è difficile prevederlo. La risposta in Parlamento dei Laburisti al “budget” di Osborne è stata affidata al leader del partito, Jeremy Corbyn. Quest’ultimo ha attaccato il governo Conservatore per avere proposto un bilancio “ingiusto” e “pagato da coloro che meno se lo possono permettere”. Corbyn ha inoltre elencato i fallimenti del governo Cameron, tra cui ha incluso lo sforamento del tetto di spesa per il welfare.

La risposta in Parlamento dei Laburisti al “budget” di Osborne è stata affidata al leader del partito, Jeremy Corbyn. Quest’ultimo ha attaccato il governo Conservatore per avere proposto un bilancio “ingiusto” e “pagato da coloro che meno se lo possono permettere”. Corbyn ha inoltre elencato i fallimenti del governo Cameron, tra cui ha incluso lo sforamento del tetto di spesa per il welfare.

Questo riferimento conferma tristemente come anche il Labour britannico sia sostanzialmente a favore dell’austerity, visto che, come ha assicurato recentemente il Cancelliere del governo-ombra, John McDonnell, un futuro governo guidato dal suo partito non aumenterà di una sterlina la spesa sociale, drasticamente tagliata dai Conservatori in questi anni, bensì farà di tutto per “mantenere il debito a un livello sostenibile”.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Dopo che la metà degli stati americani ha ormai votato nelle primarie del Partito Democratico e di quello Repubblicano per la scelta dei rispettivi candidati alla Casa Bianca, i favoriti per la conquista della nomination appaiono ormai virtualmente irraggiungibili dai loro rivali. Se la marcia di Donald Trump potrebbe però incontrare ancora più di un ostacolo prima dell’incoronazione alla “convention” della prossima estate, tra i Democratici le cinque vittorie di martedì di Hillary Clinton su altrettante sfide hanno quasi certamente spazzato via le ambizioni presidenziali del suo unico sfidante, il senatore del Vermont Bernie Sanders.

Per restare a galla, Sanders era atteso da una prova da molti giudicata decisiva dopo la sorprendente vittoria della scorsa settimana in Michigan. Martedì erano chiamati a votare altri due importanti stati industriali del Midwest con caratteristiche demografiche ed economiche simili a quelle del Michigan, così che la piattaforma progressista con cui Sanders si è presentato agli elettori sembrava dover favorire proprio quest’ultimo.

Sanders ha invece perso di misura in Illinois e piuttosto nettamente in quello che era lo stato forse più cruciale della giornata elettorale, l’Ohio. In entrambi gli stati, i sondaggi indicavano un Sanders vicinissimo a Hillary, ma il sorpasso non si è alla fine materializzato nonostante l’aggressiva campagna messa in atto negli ultimi giorni.

Non solo, Sanders ha finito col perdere per una manciata di voti anche in Missouri, ovvero l’unico stato dove era dato per favorito. Per completare la disfatta, a queste tre sconfitte si sono poi aggiunte quelle ampiamente previste di Florida e North Carolina, dove Hillary si è imposta rispettivamente con 32 e 14 punti percentuali di vantaggio.

Gli exit poll diffusi a urne chiuse hanno sostanzialmente confermato la distribuzione dei voti osservata finora nelle primarie Democratiche. Sanders ha prevalso tra i giovani, i bianchi e i redditi più bassi, mentre Hillary tra i più benestanti, i più anziani e gli appartenenti alle minoranze etniche. A fare la differenza è stato l’insufficiente livello di mobilitazione dei potenziali elettori di Sanders e probabilmente, come ha suggerito la testata on-line Politico.com, il sostegno più massiccio garantito alla Clinton in Ohio rispetto al Michigan dalle organizzazioni sindacali.

La ormai sempre più probabile vittoria di Hillary Clinton e il relativo fallimento di Bernie Sanders, il quale partiva in effetti da una posizione decisamente svantaggiata, confermano in maniera poco sorprendente l’impossibilità di creare all’interno del Partito Democratico un movimento per il cambiamento in senso progressista del sistema politico e della società americana.

Il team di Sanders ha cercato martedì di proiettare comunque una certa fiducia malgrado la collezione di sconfitte della serata. Teoricamente, i prossimi appuntamenti in calendario consistono in competizioni in grandi stati dove il senatore del Vermont potrebbe fare bene, anche se, in realtà, la brusca battuta d’arresto di questa settimana e, soprattutto, la matematica rendono illusorie le ipotesi su un possibile percorso per lui ancora aperto verso la nomination.

Hillary Clinton ha infatti un vantaggio in termini di delegati ormai incolmabile, visto anche il fatto che le primarie del Partito Democratico prevedono l’assegnazione di essi col metodo proporzionale. Anche giungendo eventualmente dietro a Sanders nelle più importanti sfide che restano, l’ex segretario di Stato sarebbe dunque in grado di ottenere un numero significativo di delegati e impedire la chiusura del divario che la separa dal rivale.

Com’è noto, nelle primarie americane i candidati dei due partiti competono per aggiudicarsi il sostegno della maggioranza dei delegati in palio in ogni singolo stato. Questi delegati voteranno poi per assegnare formalmente la nomination del partito nel corso della “convention” in base ai risultati delle primarie o dei caucuses. Oltre al gruppo dei delegati con vincolo di voto (“pledged delegates”) ne esiste un altro meno numeroso i cui membri hanno totale libertà di voto (“superdelegati” o “unpledged delegates”) e sono solitamente corteggiati dai candidati per ottenere il loro sostegno.

Secondo il conteggio tenuto dalla Associated Press, la Clinton ha ad oggi in tasca l’appoggio di 1.599 delegati, di cui 467 “superdelegati”, contro gli 844, di cui appena 26 “superdelegati”, di Sanders. Per assicurarsi matematicamente la nomination Democratica è necessario un totale di 2.383 delegati.

Per il Partito Repubblicano, Donald Trump ha allungato la sua serie di vittorie, cedendo martedì soltanto l’Ohio all’attuale governatore di questo stato, John Kasich, e mancando perciò la probabile occasione di chiudere quasi definitivamente i giochi per la nomination. Per Kasich si tratta della prima vittoria in queste primarie e, se anche gode del favore di molti all’interno dell’establishment Repubblicano, la sua campagna elettorale può solo fungere da elemento di disturbo nei confronti di Trump oppure da strumento per le sue ambizioni, verosimilmente per la nomina a candidato alla vice-presidenza. Oltre che sull’Ohio, gli occhi della stampa e della politica USA erano puntati martedì sulla Florida, dove il senatore di questo stesso stato, Marco Rubio, ha incassato l’ennesima umiliazione, e senza dubbio la più pesante, della sua infelice corsa alla Casa Bianca. Qui, Rubio ha accusato un distacco di ben 19 punti percentuali da Trump e ha inevitabilmente finito con l’abbandonare in maniera ufficiale la competizione.

Oltre che sull’Ohio, gli occhi della stampa e della politica USA erano puntati martedì sulla Florida, dove il senatore di questo stesso stato, Marco Rubio, ha incassato l’ennesima umiliazione, e senza dubbio la più pesante, della sua infelice corsa alla Casa Bianca. Qui, Rubio ha accusato un distacco di ben 19 punti percentuali da Trump e ha inevitabilmente finito con l’abbandonare in maniera ufficiale la competizione.

L’addio di Rubio lascia il suo partito in uno stato di panico e confusione. Trump sembra infatti inarrestabile e i due sfidanti rimasti in gara non offrono molte garanzie a una leadership che vede con apprensione la candidatura del miliardario di New York. Il senatore ultraconservatore del Texas, Ted Cruz, unico fin qui in grado di battere Trump in un numero significativo di stati, è ugualmente poco gradito ai vertici del partito e ai suoi principali sostenitori, mentre Kasich, come già ricordato, non ha chances di recuperare terreno.

I mesi che mancano alla convention di luglio, perciò, potrebbero essere segnati per i Repubblicani da un crescente conflitto interno tra coloro che intendono provare a impedire che Trump ottenga la nomination, magari ribaltando il verdetto delle primarie se quest’ultimo non dovesse ottenere la maggioranza assoluta dei delegati, e quelli che sembrano più disposti ad accettare la sua candidatura in vista del voto di novembre.

L’emergere di Donald Trump e Hillary Clinton come i probabili candidati alla Casa Bianca rappresenta ad ogni modo la chiara manifestazione della profonda crisi di legittimità che avvolge il sistema politico degli Stati Uniti. Il dilagante malcontento, per non dire la rabbia, che attraversa ampie fasce della popolazione americana, non trovando alcuno sbocco autenticamente progressista, ha finito col favorire una sfida per la presidenza che, salvo clamorose sorprese, sarà caratterizzata da due candidati tra i più a destra della storia di questo paese.

Proprio per questa ragione, come ha ammesso con una certa apprensione mercoledì anche il New York Times in un articolo dedicato all’analisi del voto del giorno precedente, con Trump e Hillary forse per la prima volta in assoluto a contendersi la presidenza USA saranno due candidati verso i quali la maggioranza della popolazione nutre un aperto disprezzo.

L’eventuale nomination di Trump sarebbe probabilmente la prima ottenuta per uno dei due principali partiti americani da un candidato con tratti e proposte di natura palesemente fascista. Con Hillary, invece, se pure i precedenti candidati Democratici alla Casa Bianca non spiccavano per credenziali progressiste, si assisterebbe al culmine della deriva reazionaria del suo partito, visti i tratti profondamente guerrafondai e il totale asservimento ai grandi interessi economico-finanziari che caratterizzano da sempre la ex first lady e la sua famiglia.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Da almeno un decennio, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti opera in maniera sostanzialmente segreta un programma per l’utilizzo di velivoli senza pilota (droni) sul territorio americano. La notizia è trapelata la scorsa settimana in seguito all’accoglimento di una richiesta presentata dalla Federazione degli Scienziati Americani in base a quanto previsto dalla legge sulla Libertà di Informazione.

La rivelazione del dispiegamento di droni, con compiti di monitoraggio e non solo, da parte del Pentagono è contenuta in un rapporto sull’argomento, stilato lo scorso anno dall’ufficio del cosiddetto “ispettore generale” del Dipartimento della Difesa, ovvero l’organo indipendente incaricato di sorvegliare i programmi e le operazioni dei militari negli USA.

Il rapporto non chiarisce del tutto le modalità dell’impiego dei droni del Pentagono sul fronte domestico, ma indica “meno di venti” occasioni in cui questi velivoli sono stati richiesti tra il 2006 e il 2015 da altre agenzie governative e da autorità locali o federali. Non in tutti i casi le richieste sono state approvate.

Delle richieste accolte ne vengono elencate e spiegate nove, sei delle quali relative all’ultimo anno, a conferma del sempre più frequente ricorso ai droni negli Stati Uniti. In alcuni casi, i droni sono stati utilizzati nel corso di disastri naturali, come inondazioni, mentre altre volte hanno preso parte a esercitazioni, sempre per far fronte a catastrofi ambientali, così da testare il livello di coordinamento tra i militari e agenzie o forze dell’ordine locali, statali e federali.

Le conclusioni del rapporto dell’ispettore generale del Pentagono sono prevedibilmente rassicuranti, visto che l’uso dei droni sarebbe avvenuto nel pieno rispetto della legge. Le ragioni del programma avrebbero poi ufficialmente a che fare esclusivamente con la protezione e la sicurezza dei cittadini americani.

Le recenti rivelazioni sui droni rappresentano piuttosto un altro passo nel processo di rafforzamento dei poteri di controllo sulla popolazione da parte del complesso della sicurezza nazionale negli Stati Uniti. Per quanto riguarda i velivoli senza pilota, il programma dei militari si aggiunge inoltre a quelli già noti dell’FBI e di altre agenzie governative.

L’impiego dei droni descritto nel rapporto in questione, se anche dovesse essere avvenuto finora nei limiti indicati, è con ogni probabilità solo un’anticipazione di quanto potrebbe accadere nel prossimo futuro. Già nel 2012, ad esempio, un rapporto del Pentagono destinato al Congresso di Washington indicava più di cento basi adatte a ospitare droni militari sul territorio americano. In maniera inquietante, la ragione principale di questa possibile espansione era la necessità di addestrare piloti a distanza, visto il crescente utilizzo di droni all’estero nell’ambito del programma di assassini mirati del governo.

Il rapporto reso noto nei giorni scorsi ripropone poi la legittimità delle operazioni militari all’interno degli Stati Uniti, di fatto proibite dal Posse Comitatus Acts del 1878. La legge originale prevedeva in realtà alcune eccezioni e le amministrazioni Bush e Obama ne hanno poi ulteriormente indebolito il dettato. Come nel 2002, quando per la prima volta in assoluto era stato creato un Comando Settentrionale, responsabile delle operazioni militari in territorio USA, sia pure a “sostegno” delle autorità civili. Proprio a questo Comando fu attribuita nel 2006 la responsabilità di promuovere la cooperazione dei militari con le agenzie domestiche, all’interno della quale vi era appunto l’incoraggiamento all’utilizzo dei droni sul fronte domestico. Le norme che dovrebbero ispirare questa collaborazione sono descritte in un apposito programma, denominato “Defense Support of Civilian Authorities” (DSCA), il quale prevede l’intervento dei militari negli USA, tra l’altro, in caso di “emergenze” o “eventi speciali”.

Le norme che dovrebbero ispirare questa collaborazione sono descritte in un apposito programma, denominato “Defense Support of Civilian Authorities” (DSCA), il quale prevede l’intervento dei militari negli USA, tra l’altro, in caso di “emergenze” o “eventi speciali”.

Il collegamento a “emergenze” relative a episodi di “terrorismo” è evidente e, per quanto riguarda i droni, va ugualmente riferito ai precedenti dell’amministrazione Obama in questo ambito. Secondo il parere legale del Dipartimento di Giustizia, il presidente degli Stati Uniti ha infatti la facoltà di ordinare l’eliminazione fisica, in qualsiasi parte del pianeta e senza alcun procedimento giudiziario, di chiunque venga considerato come una minaccia.

Se al momento non vi sono prove di pareri legali o prese di posizione ufficiali di esponenti del governo circa la validità di questa politica sul territorio americano, nel 2013 l’allora ministro della Giustizia, Eric Holder, in una lettera indirizzata a un senatore Repubblicano non si era sentito di escludere la possibilità che il presidente, “in circostanze eccezionali”, avesse il potere di “autorizzare l’uso della forza militare in maniera letale” anche all’interno degli Stati Uniti.

Svariati giornali americani hanno provato ad assicurare che le regole stabilite dal Pentagono forniscono garanzie sufficienti a evitare abusi circa l’impiego dei droni sul suolo statunitense. Ad autorizzare eventuali missioni con scopi di sorveglianza o per altre ragioni deve essere ad esempio il segretario alla Difesa, mentre gli stessi velivoli senza pilota non possono essere dotati di armi, a meno che le operazioni non siano di prova o di addestramento.

Queste norme sono però prodotte internamente al Dipartimento della Difesa e non sono sanzionate da una legge del Congresso, essendo quindi esposte ad agevoli variazioni. Sul fronte legale, in ogni caso, la direzione intrapresa da Washington in questo ambito prefigura un’ulteriore erosione dei diritti democratici e della privacy dei cittadini.

Le conseguenze dell’integrazione tra militari e agenzie domestiche negli Stati Uniti, infine, si sono già potute osservare in varie occasioni negli ultimi anni, segnati da una deriva marcatamente repressiva. Le forze di polizia locali sono state infatti fornite di equipaggiamenti militari provenienti dal Pentagono e impiegati solitamente in teatri di guerra. Con questi mezzi a disposizione, le forze dell’ordine sono intervenute in varie occasioni per soffocare manifestazioni di protesta, come nei casi di Ferguson, nel Missouri, o di Baltimora, dopo gli omicidi di cittadini di colore disarmati commessi da agenti di polizia. In entrambi i casi, il governo aveva impiegato dei droni con funzioni di sorveglianza, così come contro i manifestanti era intervenuta la Guardia Nazionale, ovvero la forza fatta di riservisti sotto il comando del Dipartimento della Difesa.

Con questi mezzi a disposizione, le forze dell’ordine sono intervenute in varie occasioni per soffocare manifestazioni di protesta, come nei casi di Ferguson, nel Missouri, o di Baltimora, dopo gli omicidi di cittadini di colore disarmati commessi da agenti di polizia. In entrambi i casi, il governo aveva impiegato dei droni con funzioni di sorveglianza, così come contro i manifestanti era intervenuta la Guardia Nazionale, ovvero la forza fatta di riservisti sotto il comando del Dipartimento della Difesa.

Proprio questi eventi hanno chiarito come le misure di rafforzamento dell’apparato della sicurezza nazionale USA da oltre un decennio e la crescente militarizzazione delle agenzie operanti sul suolo domestico non sono rivolte tanto a contrastare la minaccia del terrorismo, quanto a soffocare agitazioni e possibili rivolte in un paese segnato sempre più da tensioni sociali pronte a esplodere in qualsiasi momento.