Politica

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Mariavittoria Orsolato

di Mariavittoria Orsolato

La questione morale, invocata a gran voce dopo la sequela di scandali che hanno scosso la politica nostrana in modo pressoché bipartisan, e le imminenti elezioni regionali stanno costringendo il governo a escogitare delle misure che, almeno in apparenza, tutelino l’onorabilità e soprattutto la credibilità delle istituzioni. Se il provvedimento anti-corruzione - varato in tutta fretta per metter una pezza agli affaires Bertolaso e Di Girolamo - non ha per ora oltrepassato la linea di fuoco del Consiglio dei Ministri, a tentare di redarguire i molti che hanno fatto della politica una ghiotta occasione di lucro dovrebbe arrivare ora un inaspettato giro di vite sull’eleggibilità dei condannati.

Il disegno di legge approvato in questi giorni in Parlamento è stato in realtà elaborato ben 15 anni fa dal giudice calabrese Romano De Grazia e dal penalista professor Mario Alberto Ruffo, e riguarda il divieto per i sorvegliati speciali di svolgere propaganda elettorale “in favore o in pregiudizio di candidati e simboli”. Se di per sé il testo non aggrava le sanzioni per i malavitosi dediti agli intrallazzi politici (già privati del diritto di voto attivo e passivo), il ddl Lazzati va però a colpire quei politicanti che in ragione di una vittoria agognata si appellano ai suddetti soggetti per ampliare il consenso: per loro il nuovo ordinamento prevede la reclusione da 1 a 6 anni e, se la sentenza passa in giudicato, è contemplata l’ineleggibilità del candidato per un periodo non inferiore a 5 anni e non superiore a 10. Inoltre, nel caso in cui il candidato sia stato effettivamente eletto attraverso il cosiddetto voto di scambio, l’organo istituzionale di appartenenza ha il dovere di dichiararne la decadenza formale dall’incarico.

Che questo sia uno dei pochissimi “mirabili atti” del governo Berlusconi quater sono in molti ad ammetterlo ma, dal momento che il lupo pur perdendo il pelo non necessariamente perde il congenito vizio, l’approvazione del disegno di legge ha scatenato una vera e propria diaspora all’interno del Popolo delle Libertà e della già fragile coalizione con la Lega; uno scontro in cui - come da copione - vediamo giustapposte l’ala finiana e i forcaioli padani contro la parte forzitaliota che ha fatto del garantismo la sua necessaria ragione di sopravvivenza e consenso.

La battaglia era già cominciata in Commissione Affari Costituzionali dove i commissari incaricati di valutare la costituzionalità della proposta, avevano discusso animatamente sui requisiti necessari alla decadenza del candidato colluso: i dubbi riguardavano soprattutto l’incertezza nel definire quale comportamento del candidato costituisse il discrimine tra la consapevolezza e la leggerezza.

Le remore però sono state messe da parte in nome di una rapida approvazione, volta soprattutto a dare un segnale concreto di contrasto alla criminalità dei colletti bianchi in vista delle delicate elezioni regionali, che si terranno tra meno di un mese ma che potrebbero rivelare l’effetto boomerang di una siffatta misura.

Al momento della votazione a Montecitorio si consuma infatti l’ennesima rottura tra i deputati della defunta AN e i leghisti, determinati ad arrivare ad un’approvazione in tempi rapidi, ed i pidiellini fedeli alla linea di Arcore che, forti della loro storia partitica, vedevano nella convalida del testo una “clava giudiziaria da armeggiare da parte di un Ciancimino qualsiasi”. Se a questo si aggiunge il fatto che Lega ed ex An premono per estendere il ddl Lazzati a tutti i candidati iscritti nelle liste per le regionali, ben si capirà l’agitazione che serpeggia tra i banchi della maggioranza.

Siamo quindi alle solite, con una parte del governo che attacca i magistrati e con l’altra che li difende, con un presidente della Camera che crede che “una destra con la bava alla bocca non piaccia” e con un premier che, ormai incontenibile e incontentabile, paragona i pm ai talebani di Al Quaeda. Che nel Popolo delle Libertà non esistesse più una linea politica condivisa lo avevano svelato gli atteggiamenti di aperta sfida che Fini aveva adottato nei confronti delle derive berlusconiane; ma su questa delicata questione è evidente che ormai le distanze non sono più tanto sul piano della mera tattica, quanto piuttosto toccano i principi fondamentali e gli assunti che stanno alla base dell’idea di centrodestra attuale.

Una versione della politica che ha una fisionomia sprezzante e che non può e non vuole ricorrere a figure di garanzia interposte - come appunto i magistrati - per avvalorare la bontà del suo operato, ma che si fonda sul consenso aprioristico creato da interminabili sequele di annunci ad effetto e dall’innegabile forza centripeta della figura di Mr. B., prova vivente della fallacia di una giustizia forzatamente portata da essere, se mai fosse possibile, ancor più intempestiva.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Nicola Lillo

di Nicola Lillo

La Cassazione ha emesso la sua sentenza. “Il reato è prescritto”. Il processo a David Mills, consulente Fininvest per la finanza estera inglese, si conclude così. Secondo i titoli del Tg1 delle 13.30 l’avvocato inglese è assolto. Libero, invece, titola direttamente: “Silvio assolto”. Il Giornale non è da meno: “vittoria di Berlusconi”. Siamo sicuri? Non è proprio così. La sentenza cancella la condanna di Mills a 4 anni e mezzo, ma lo riconosce in sostanza come un corrotto. E, se esiste un corrotto, a rigor di logica dovrà pure esserci un corruttore. Mills commise, infatti, falsa testimonianza a favore di Berlusconi, per ricevere in seguito il pagamento per il favore fatto al nostro Premier. Una corruzione definita “susseguente”.

La Suprema Corte si è soffermata sul momento consumativo di quella “corruzione in atti giudiziari susseguente”. Secondo il pg Gianfranco Ciani, il periodo è il novembre 1999, quando Mills ricevette i soldi promessi dal top manager di Fininvest, Carlo Bernasconi (oggi scomparso). Secondo l’accusa del pm Fabio De Pasquale, invece, il giorno era il 29 gennaio 2000, cioè quando Mills li staccò e se li intestò. Questa differente lettura giuridica fa cambiare, e di molto, le sorti dei due imputati. I tre mesi di scarto, infatti, modificano i tempi di prescrizione. Seguendo la linea dell’accusa, ad oggi, il reato non sarebbe prescritto. Visione, però, non seguita dalla Suprema Corte, che al contrario ha deciso di annullare la condanna ai 4 anni e mezzo in Appello.

Questo è anche il risultato di una delle tante leggi ad personam: la ex-Cirielli del 2005, secondo cui i tempi di prescrizione sono gli stessi della pena massima del rispettivo reato per cui si è imputati. Per la corruzione si passa dunque dai 15 anni di prescrizione ai 10, il massimo di anni, appunto, che possono essere inflitti ad un imputato per questo reato. La condanna per Mills sarà ora, esclusivamente, pecuniaria. Le statuizioni civili disposte in Appello di 250 mila euro alla Presidenza del Consiglio, come “danni arrecati all’imparzialità dell’amministrazione della giustizia, rappresentata da Palazzo Chigi, tramite l’avvocatura dello stato” (Corriere della Sera).

E le conseguenze per Berlusconi? Bene, ma non benissimo. È probabile, infatti, che il processo a carico del Presidente del Consiglio arrivi ad una condanna in primo grado, cosa che il Premier non desidera. Nel 2011, poi, si prevede anche per lui la prescrizione. “Favolose” le dichiarazioni, rilasciate al Corriere, dall’avvocato Ghedini: “La Cassazione non ha detto che Mills è colpevole, ma ha detto che la sua sentenza di condanna va annullata perché il reato è prescritto, e cioè perché sono passati più di dieci anni dal momento in cui sarebbe stato compiuto. Tutto qui: nessun accertamento di responsabilità”.

Purtroppo per l’avvocato e per il suo assistito non è così. In primo luogo, nel caso in cui, la Cassazione non avesse “accertato alcuna responsabilità”, detta alla Ghedini, avrebbe ammesso che il fatto contestato non è reato, dunque assolto. Ma questo non è avvenuto. In secondo luogo, il risarcimento alla Presidenza del Consiglio c’è, sintomo che nel civile una condanna si è verificata. In terzo luogo bisogna dire che per prescrizione si intende l'estinzione di un reato sul presupposto del trascorrere di un determinato periodo di tempo. Traduzione: trascorsi un definito numero di anni il processo non può più andare avanti, ed il reato si ritiene estinto.

Questo, però, non implica il fatto che i crimini contestati non siano stati commessi. Mills, infatti, secondo la sentenza della Suprema Corte, è un corrotto; ma non lo si può condannare, poiché la legge (voluta dal suo corruttore) impedisce di proseguire il processo. Se c’è il corrotto, c’è anche il corruttore, come detto prima. Cioè Silvio Berlusconi, che intestò all’avvocato inglese 600.000 dollari come “ringraziamento” per “aver tenuto Mr. B. fuori da un mare di guai” (parole di Mills).

In previsione del processo che porterà, molto probabilmente, alla condanna in primo grado del Premier, si prevedono fuochi d’artificio: delegittimazione delle toghe, leggi e leggine pronte ad impedire qualsiasi condanna. Su tutti il processo breve. Il legittimo impedimento, infatti, congela i tempi del processo, non risolvendo il problema. Il ddl sul processo breve, invece, risolve eccome tutti i patemi di Mr. B. Non risolve però i numerosi problemi della giustizia. Anzi. Lui intanto è per l’ennesima volta salvo. La mandria di azzeccagarbugli-parlamentari servirà pure a qualcosa, no?

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Ilvio Pannullo

di Ilvio Pannullo

È da un po’ di tempo che la questione del futuro della Fiat sta tenendo banco sulle prime pagine dei giornali. Dopo gli interrogativi sul futuro di due centri di produzione di Termini Imerese e Pomigliano d’Arco, nevralgici per le rispettive economie locali, i problemi occupazionali adesso incominciano a presentarsi anche al Nord. Dopo le due settimane di cassa integrazione per 30 mila operai, a cavallo tra febbraio e marzo - la prima è già cominciata - l’azienda di Torino ha stabilito altre due settimane di cassa integrazione agli Enti Centrali della Fiat. Non solo operai, dunque.

Il calo degli ordini per le vetture del Gruppo Fiat ha spinto l'azienda, già ferma sul piano produttivo, a bloccare per due settimane il lavoro degli impiegati. Secondo quanto riferiscono i sindacati, i “colletti bianchi” degli Enti centrali di Mirafiori sono stati posti in cassa integrazione dal 22 al 28 marzo e dal 5 all'11 aprile. Nello specifico, alla Fiat Group Automobiles, saranno in cig 1200 persone nella prima settimana e 2400 nella seconda. Alla Powetrain di Torino Stura saranno 400 nella prima settimana e 800 nella seconda, mentre all'ufficio Acquisti saranno 100 nella prima settimana e 400 nella seconda.

"Temiamo che anche per i colletti bianchi questo sia solo l'inizio", ha detto il segretario generale della Fiom torinese, Giorgio Airaudo. "La Fiat continua ad adeguarsi al mercato con il ricorso alla cassa integrazione", ha aggiunto. In ogni caso ad andarci di mezzo sono sempre i lavoratori che - è bene ricordarlo - svolgono le loro mansioni in stabilimenti tutti costruiti con soldi pubblici. Che la situazione sia paradossale è cosa, infatti, nota a tutti. Nonostante nel corso degli anni l’industria automobilistica torinese sia stata ricoperta di soldi pubblici, al punto da mettere lo Stato nelle condizioni di rilevarne la proprietà se solo ve ne fosse stata la volontà, ad oggi a tirare i fili del gioco sono ancora gli eredi della famiglia Agnelli.

E sarebbe difficile il contrario visti i loro antagonisti: davanti alla chiara volontà, manifestata dai vertici dell’azienda, di delocalizzare la produzione con effettivi catastrofici per le aree dove esistono gli stabilimenti, il governo ha opposto il ministro dello Sviluppo Claudio Scajola. Proprio a lui, l’unico ministro italiano che, il 29 aprile 2009, diceva: "L’accordo tra Fiat e Chrysler consentirà di trainare quegli stabilimenti in Italia, come Pomigliano d’Arco o Termini Imprese che oggi soffrono ancora".

In questa crudele partita tra l’azienda di Torino e il governo, i ruoli appaiano abbastanza definiti: l'amministratore delegato Sergio Marchionne interpreta il ruolo del poliziotto cattivo che a più riprese grida ai mercati e ai lavoratori la volontà chiara dell'azienda di chiudere Termini Imerese e il totale disinteresse di questa per eventuali ulteriori incentivi, mentre il presidente Luca di Montezemolo gioca il ruolo del poliziotto buono, che cerca di salvare rapporti con la politica, rapporti di cui il Lingotto continuerà ad avere comunque bisogno. Alle loro spalle, più regista che spettatore, silenzioso ma sempre presente, c'è il grande azionista: John Elkan, vicepresidente di Fiat.

Per capire il ruolo di Elkan in questa fase bisogna partire da una scelta tattica che è stata letta come un errore di comunicazione. Lunedì 25 gennaio il consiglio di amministrazione Fiat annunciava di aver chiuso l'anno 2009 con una perdita netta di 848 milioni di euro ma che, nonostante questo, nonostante un indebitamento netto a 4,4 miliardi di euro, verrà distribuito un dividendo complessivo di 237 milioni. Due giorni dopo Marchionne metteva in cassa integrazione 30.000 dipendenti del gruppo per il calo della domanda gennaio.

La concomitanza dei due eventi - dividendo e cassa integrazione - contribuisce ragionevolmente a far infuriare gli operai che in alcuni stabilimenti, soprattutto Termini Imerese, organizzano scioperi spontanei. C'è stato chi ha sostenuto che quei soldi servissero all'erede dell'avvocato per sistemare i conti della Juventus, ma alla Exor, la finanziaria che controlla la Fiat, camera di compensazione degli eredi Agnelli di cui Elkann è presidente e che incasserà 67 milioni dei 237 del dividendo, danno un'altra spiegazione: Marchionne - come rilevato anche dal quotidiano La Stampa - sta per invadere gli schermi americani con gli spot delle nuove Chrysler firmate Fiat. Aveva quindi bisogno di lanciare un messaggio di credibile ottimismo ai mercati finanziari, ancora non tutti convinti che l'espansione internazionale del Lingotto, si rivelerà davvero un successo.

In questo scenario è molto importante comprendere le intenzioni del grande azionista e soprattutto capire quale sia la sua idea per il futuro dell'azienda, un'azienda - non bisognerà mai smetterlo di ripetere - che oggi esiste solo grazie ad una serie infinita di incentivi, agevolazioni, sconti ed intermediazioni sopportate dalle tasche del contribuente italiano. John Elkann, da presidente Exor, sostiene in prima persona la linea di apertura internazionale della Fiat. Si racconta che è sempre più spesso in Asia, quasi sempre in Cina. I primi risultati degli interessi asiatici del rampollo della famiglia Agnelli si sono visti a luglio, quando la Fiat ha siglato una joint venture con la Guangzhou Automotive Company per la produzione di 140.000 vetture e 220.000 motori all'anno, un investimento da 400 milioni di euro nello stabilimento di Changsha, provincia dello Hunan, operativo dall'autunno 2011.

Si comprende bene, dunque, che tutto questo frutto di una scelta strategica, che ha alla base il convincimento che in Italia avviare nuove iniziative sia semplicemente inutile. Se vi fosse giustizia, davanti ad un simile progetto, che per l’Italia significherebbe un tracollo totale di alcune aree importanti del paese, il governo dovrebbe imporre alla Fiat la restituzione di tutto quanto indebitamente ottenuto in questi anni. Ma questa - si sa - è pura utopia, tra simili non si mordono.

È il mercato a fare le regole e produrre in Cina è sicuramente meno costoso e logisticamente più efficiente. Il punto è che le carte sono regolari solo perché è il tavolo da gioco ad essere truccato. La delocalizzazione della produzione da parte di una società che senza il poderoso aiuto del contribuente italiano oggi non esisterebbe, è possibile solo grazie all’intreccio d’interessi tra Governo e Confindustria. Le due facce della stessa medaglia.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

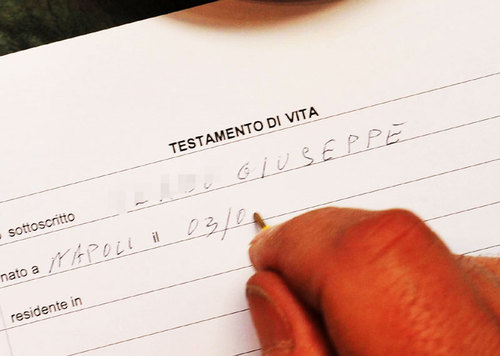

Il disegno di legge, arrivato alla Camera dei Deputati, cambia sensibilmente. Il governo sembra concedere tutte le modifiche che non spostano granché dell’impostazione di fondo. Il testo Calabrò perde alcuni dei suoi paletti proibizionisti, lasciando forse più insidie di quelle che dovrebbe sanare. Idratazione e alimentazione potranno essere sospese qualora "risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo".

Una definizione sibillina che ruota intorno al significato dell’efficacia. Siamo d’accordo che la nutrizione forzata è necessaria per mantenere le funzioni biologiche di alcuni pazienti: un’evidenza per la medicina e per il buon senso comune di chi ha provato a immaginarsi la condizione di Eluana e dei tanti come lei. Ma non è l’efficacia il cardine che ha mosso la necessità a legiferare sulla fine della vita. Ben altri i termini in gioco. Libertà di scelta, volontà personale, qualità della vita. Nulla che possa essere ricondotto all’efficacia del trattamento di nutrizione e idratazione artificiale.

Il dato che rimane intoccabile è che questa terapia- non terapia non può essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) e, conseguentemente, potrà essere decisa solo dai medici coinvolti. Un finale coerente con lo scenario di un paese che non riesce ancora ad affrancare la cultura medica e i quesiti bioetici dal paternalismo medico e che depaupera i pazienti di ogni possibilità d’intervento sulla propria esistenza.

Il relatore Di Virgilio, che ha raccolto non a caso il consenso della neo UDC Binetti, nell’emendamento che allarga la platea dei destinatari della legge dai pazienti in stato vegetativo a quelli incapaci di intendere e volere, parla di aperture del testo di legge senza cambiare nulla del divieto categorico di decidere come si vuole vivere e morire. L’unico tema di cui avrebbe dovuto occuparsi seriamente il nostro Parlamento. E anche l’unica domanda che la storia emblematica della famiglia Englaro ha lasciato alla riflessione comune.

La legge che verrà sarà una legge per i soli cittadini che vogliono vivere in quelle condizioni che altri non vogliono e sarà un modo garbato di imporre a tutti l’accanimento terapeutico raccontandocene la sospensione come l’anticamera dell’eutanasia. La verità la dice il Sottosegretario Eugenia Roccella, quando di fronte alle modifiche e all’allargamento della platea dei destinatari si dice attenta a che tutti i cambiamenti siano coerenti e non snaturino il senso centrale del disegno di legge. Chissà se il Partito Democratico, finalmente libero dal cilicio, se ne accorgerà in tempo utile per non cercare convergenze a tutti i costi.

Il lavoro di commissione arriverà in aula dopo le regionali e il PDL su mandato di Berlusconi rivendica la propria libertà di coscienza. La loro, s’intende. Perché a tutti coloro che non avranno la loro stessa libertà di coscienza la legge toglierà tutto. Non ci sarà la nostra volontà, la nostra idea della vita, la parola dei nostri cari e di chi ci ha conosciuto profondamente. A decidere per noi ci sarà un medico. Magari e quasi sicuramente uno di quegli obiettori che nelle strutture pubbliche potranno esercitare indisturbati l’abuso di lasciarci vegetare in nome e per conto del loro dio.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Mariavittoria Orsolato

di Mariavittoria Orsolato

L’uccisione di un ragazzo egiziano da parte di coetanei sudamericani, ha scatenato lo scorso sabato una vera e propria rivolta in via Padova a Milano. L’esplosione di collera e rabbia cieca non poteva non portare alla memoria quello che abbiamo potuto vedere solo un mese fa a Rosarno, dove i migranti sfruttati e costretti a vivere come bestie, si ribellavano in nome di una visibilità sempre negata. I due fatti di cronaca possono apparire diversi nelle motivazioni e negli esiti ma in realtà condividono gli stessi presupposti: un’integrazione inesistente e una sete di giustizia che inevitabilmente si risolve in una disperata affermazione di forza.

La questione dei migranti è una realtà sempre più evidente ed è pacifico che tutto il legiferare fatto in questi anni non ha sortito nemmeno uno degli effetti che prevedeva ma che, anzi, grazie alle politiche marcatamente xenofobe e alla caccia alle streghe scatenata nei periodi di artefatti allarmi sicurezza, ha finito per isolarli sempre di più. Così, ad oggi, la figura dell’immigrato, pur essendo un attore fondamentale dell’economia nazionale, è relegata a quell’immaginario criminalesco ed oltremodo ottuso secondo cui chiunque non è italiano, è necessariamente un incivile e potenzialmente un delinquente. Che il ragionamento sia lo stesso degli eugenisti che contribuirono al successo di Hitler, pare non interessare a nessuno.

Nella vana attesa che dal mondo politico arrivino risposte seriamente in grado di affrontare il problema – e che soprattutto non si riducano a criminalizzare ulteriormente la condizione sociale di migrante - sono in molti quelli che si sono attivati affinché la voce delle persone che, loro malgrado, occupano il posto più basso nella nostra scala sociale, possa essere sentita. Nate su internet, dai sindacati e dall'associazionismo, queste iniziative hanno il pregio di essere molte ma mancano di quella sostanziale unità di cui abbisognano cause come quella dell’integrazione.

La più attesa di queste manifestazioni è quella prevista per il primo marzo: dopo essersi chiesti cosa succederebbe se i quattro milioni e mezzo di immigrati che vivono in Italia decidessero di incrociare le braccia per un giorno, il movimento Primomarzo2010 ha lanciato uno sciopero nazionale dei migranti “per far capire all'opinione pubblica italiana quanto sia determinante l'apporto dei migranti alla tenuta e al funzionamento della nostra società”. Senza la badante moldava che si preoccupi che il nonno non rimanga senza ossigeno nella bombola, senza i muratori marocchini a costruire in così poco tempo tutte quelle graziose villette a schiera, senza i braccianti senegalesi, polacchi, ivoriani e ghanesi a raccogliere la frutta e la verdura che noi mangiamo, l’Italia andrebbe nel caos più totale.

E se tutti quelli che vorrebbero “mandarli a casa o in galera” non fossero arrivati a capirlo, la mobilitazione prevista tra 10 giorni servirà a ribadire quanto siano irrisori i 7 miliardi di euro spesi per la criminalità, a fronte dei 141 miliardi di euro che gli immigrati con il loro lavoro (regolare ma soprattutto in nero) arrivano a produrre per la nostra moribonda economia.

L'idea dello sciopero non ha però convinto i sindacati che, pur aderendo moralmente, sono ben lungi dall’appoggiarlo realmente: la Cisl ha fatto sapere che il discorso è troppo vago e che certe cose non si possono improvvisare perché “è inutile parlare alla pancia degli immigrati” e la Uil ci ha steso sopra il suo velo pietoso, perché “gli italiani non capirebbero questo genere di sciopero”. La Cgil, su cui pesavano le speranze e le attese degli organizzatori, ha anch’essa declinato l’invito rilanciando il 12 marzo come giornata di mobilitazione unitaria in cui non siano solo i migranti l’oggetto dello scioperare: “Che gli immigrati un giorno si fermino tutti e facciano pesare la loro utilità è una bella suggestione, ma difficilmente realizzabile perché - sentenzia Piero Soldini, responsabile delle Politiche migratorie della Cgil - essi lavorano in condizioni di assoggettamento, soggezione, neo-schiavismo in alcuni casi. Subiscono una forte ricattabilità e questo rende arduo che possano mettersi d’accordo e, anche solo per un giorno, alzare la testa”.

Dalle risposte fornite dai sindacati si può facilmente evincere il disorientamento e la totale anacronisticità del loro atteggiamento: se infatti i licenziamenti, la cassa integrazione, la difficoltà a permettersi una casa sono diventati problemi anche per quella che fu la classe media, per gli immigrati gli effetti della crisi sono ancora più disastrosi, poiché per il tipo di lavoro che svolgono e per la condizione di non-cittadini in cui si trovano, non usufruiscono nemmeno di quei miserabili ammortizzatori sociali previsti per la maggioranza dei lavoratori italiani. Inoltre, la perdita del lavoro significa spesso ripiombare nella condizione di clandestinità, in quanto legge Bossi-Fini lega il possesso del permesso di soggiorno al mantenimento di un’occupazione. In questo contesto la solidarietà tra lavoratori non può essere né un vezzo, né una semplice velleità: la giustizia sociale non ha colore.