Politica

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

Don Andrea Gallo ci ha lasciati. Una perdita immensa per il popolo dei giusti e dei senza diritti, per tutti coloro che cercano, attraverso la coscienza di ciò che si è e con lo strumento della ribellione individuale e collettiva, la via per ottenere giustizia o, almeno, il modo di non sentirsi umiliati, oltre che sconfitti. A 84 anni, il miglior sacerdote della storia italiana ha concluso una vita dove oltre la tonaca ha indossato gli abiti più nobili: partigiano durante la Resistenza antifascista e antifascista per sempre, scrittore di libri splendidi e fustigatore dell’arroganza dei potenti.

Fu oppositore della gerarchia cattolica, che nel 1970 lo sospese, accusandolo di essere “di sinistra” e lo privò della sua parrocchia senza però riuscire a privarlo dei suoi fedeli. Seppe denunciare guerre e diseguaglianze come i peggiori elementi del nostro tempo, fu leader spirituale di ogni battaglia politica e sociale per migliorare le vite degli altri.

Per chi ha fede, don Gallo apparteneva a quella schiera di anime, sante già in terra prima che in cielo, per cui Gesù non ha bisogno di aspettare il paradiso per rivelarsi. Infatti, la rivoluzione della giustizia e della purezza, quella scritta con rigore nel Vangelo, inizia da quaggiù. Per questo il prete semplice come un novello Francesco d'Assisi non poteva smettere di ricordarci che i più reietti e disperati andavano accolti, aiutati, inclusi. Ancor prima della carità cristiana, il dramma dell'uomo è nella mancanza di umanità. In questo cristianesimo di carne e sangue credeva don Gallo. Da cristiano impenitente chiedeva di ripartire dall'umanità per arrivare alla santità. Il suo è il cristianesimo della Maddalena e dell'incredulo. Del dubbio e del peccato. La croce un attimo prima della resurrezione. In quell'inferno lì Don Gallo riusciva a portare Gesù.

Da cristiano impenitente chiedeva di ripartire dall'umanità per arrivare alla santità. Il suo è il cristianesimo della Maddalena e dell'incredulo. Del dubbio e del peccato. La croce un attimo prima della resurrezione. In quell'inferno lì Don Gallo riusciva a portare Gesù.

In lui si fondevano straordinariamente fede religiosa e laicità dei comportamenti, in un ideale sguardo verso il cielo che in qualche modo poteva darsi solo tenendo le mani in terra. Un sacerdozio mai disgiunto dall’impegno verso i più svantaggiati, gli emarginati, i senza parola e senza diritti. Così riuscendo a tenere insieme la politica, scienza tra le scienze della trasformazione sociale e culturale, con la fede, luogo dell’animo e della ricerca dell’assoluto, ambito per definizione privo di ogni suggestione della logica.

Con la sua comunità genovese di San Benedetto al porto, l’uomo, il sacerdote, il comunista, seppe costruire un ritrovo senza padroni, un luogo dove ognuno era residente anche se ospite. Quale che fosse il disagio, quali che fossero gli handicap, Don Gallo era il porto sicuro, l’accoglienza voluta, le braccia aperte, come quelle di un Cristo riportato nelle piaghe del vivere di coloro che non trovano udienza nei salotti e nemmeno nelle chiese.

Un sacerdote di frontiera, lo avrebbero definito, non fosse altro che don Gallo, di frontiere, non voleva sentir parlare. Aveva abbracciato la fede in Cristo da Salesiano e il destino degli sfruttati da comunista e il legame inscindibile con il messaggio evangelico autentico é stata, insieme ad una coscienza politica limpida e lucida, la miscela di amore che ne ha caratterizzato la vita e le opere. A voler cercare un po’ di ottimismo circa la bontà genetica del genere umano, don Gallo poteva essere uno spunto utilissimo. Una vita intera spesa al lato degli ultimi con passione, intelligenza, competenza, senza risparmiarsi mai.

A voler cercare un po’ di ottimismo circa la bontà genetica del genere umano, don Gallo poteva essere uno spunto utilissimo. Una vita intera spesa al lato degli ultimi con passione, intelligenza, competenza, senza risparmiarsi mai.

Completamente sordo ai doveri ufficiali cui Santa Romana Chiesa obbliga i suoi sacerdoti, aveva le antenne sempre dritte verso ogni luogo e ogni essere umano che ne richiedesse il suo impegno. Non c’è stata causa giusta che l’abbia annoverato tra gli assenti, non c’è stata battaglia politica dalla quale abbia disertato.

Uomo di passione e fede, polemico e ironico, la voce sempre roca, il basco sulla testa e il sigaro tra le labbra, disponeva di empatia naturale, di quella rara capacità di essere amato dagli amici e rispettato dai nemici. Ci mancherà questo sacerdote così pieno di fede e passione, esempio per tutti coloro che intendono riempire con coraggio e coerenza, con scelte nette e idee forti, quello spazio di tempo che la natura ci assegna.

I popoli fortunati, diceva il grande Bertold Brecht, non hanno bisogno di eroi. Forse aveva ragione, ma se la religione in cui don Gallo credeva dice il vero, siamo sicuri che sarà già in Paradiso, dove un posto per lui è certamente pronto. Magari in basso, ma certamente a sinistra.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

A quanto pare lo odiano tutti, ma lui, il mostro, è ancora lì. E ci sbeffeggia da tre legislature, salvato per otto anni dall'ipocrisia bipartisan del Parlamento. Pochi giorni fa però al club "nemici del Porcellum" si è aggiunto un nome pesante, quello della Cassazione. I giudici della Suprema Corte hanno depositato un'ordinanza in cui definiscono "rilevanti" le "questioni di legittimità" sollevate in un ricorso contro la legge elettorale partorita nel 2005 da Roberto Calderoli (il quale a suo tempo liquidò come "una porcata" la sua stessa creatura). In ballo c'è la conformità del provvedimento alla Costituzione italiana e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. A questo punto gli atti passano alla Corte costituzionale, chiamata ad esprimere il verdetto finale.

Nel mirino ci sono in particolare i due aspetti più mostruosi del Porcellum: il premio di maggioranza e le liste bloccate. Il primo è deleterio soprattutto alla Camera, dove si affida un oceano di seggi (340 su 630, il 55%) alla coalizione che ha vinto le elezioni, il tutto senza soglia di sbarramento. Traduzione: basta un voto in più rispetto agli avversari per surclassarli a Montecitorio. Il secondo aspetto invece sancisce l'impossibilità di segnalare preferenze per i candidati in cabina elettorale. A scegliere chi va in Parlamento sono solo i partiti.

Per la Cassazione "è dubbio che l'opzione seguita dal legislatore costituisca il risultato di un bilanciamento ragionevole e costituzionalmente accettabile tra i diversi valori in gioco". Ovvero la distribuzione dei seggi non rispecchia correttamente il risultato del voto e questo rischia di compromettere la "sovranità popolare", garantita dagli articoli 1 e 67 della Carta.

Il giudizio più articolato dei giudici è quello sul premio di maggioranza: "Si tratta di un meccanismo premiale - scrivono nelle motivazioni - che, da un lato, incentivando (mediante una complessa modulazione delle soglie di accesso alle due Camere) il raggiungimento di accordi tra le liste al fine di accedere al premio, contraddice l'esigenza di assicurare la governabilità, stante la possibilità che, anche immediatamente dopo le elezioni, la coalizione beneficiaria del premio si sciolga o i partiti che ne facevano parte ne escano (con l'ulteriore conseguenza che l'attribuzione del premio, se era servita a favorire la formazione di un governo all'inizio della legislatura, potrebbe invece ostacolarla con riferimento ai governi successivi basati un coalizioni diverse); dall'altro esso provoca un'alterazione degli equilibri istituzionali, tenuto conto che la maggioranza beneficiaria del premio è in grado di eleggere gli organi di garanzia che, tra l'altro, restano in carica per un tempo più lungo della legislatura". Ecco spiegata "l'irragionevolezza" della misura, che lede "i principi di uguaglianza del voto e di rappresentanza democratica". Com'era prevedibile, il parere della Cassazione ha dato il via all'ennesimo valzer del finto pentimento. I rappresentanti degli stessi partiti che hanno scritto, approvato e poi lasciato al suo posto il Porcellum mentre la crisi affossava il Paese, oggi se ne tirano fuori. Come se la colpa fosse di qualcun altro.

Com'era prevedibile, il parere della Cassazione ha dato il via all'ennesimo valzer del finto pentimento. I rappresentanti degli stessi partiti che hanno scritto, approvato e poi lasciato al suo posto il Porcellum mentre la crisi affossava il Paese, oggi se ne tirano fuori. Come se la colpa fosse di qualcun altro.

"Abbiamo una legge elettorale su cui grava un sospetto d'incostituzionalità, sarebbe bene quindi che la politica dimostrasse di non voler cincischiare e risolvesse il problema prima della magistratura", ha detto Gaetano Quagliariello, ministro pidiellino delle Riforme e ex membro dei saggi (l'unico a suggerire per l'Italia un sistema presidenziale). "È evidente e noto che abbiamo una legge elettorale probabilmente incostituzionale", gli ha fatto eco Anna Finocchiaro, senatrice di quel Pd che non ha mai corretto l'abominio prodotto dagli avversari nell'illusione di trarne vantaggio al primo giro di giostra favorevole.

Come ne usciremo? Il Partito Democratico vorrebbe tagliare la testa al toro ripristinando il Mattarellum (perfino Calderoli sarebbe d'accordo...), ovvero la legge precedente, che prevedeva un sistema maggioritario al 75% e proporzionale al 25%, senza premi di maggioranza. Il Pdl però non ci sta e per voce di Renato Brunetta propone una serie di "ritocchi light" al Porcellum, ma senza toccare le liste bloccate. Dicono che si rischi di cadere nella trappola del voto di scambio, ma fanno finta di non vedere che il sistema attuale è il miglior incentivo possibile alla compravendita di deputati e senatori, visto che i partiti sono in grado di garantire a chi vogliono una rielezione sicura.

A questo punto il rischio è che proprio sulla modifica della legge elettorale i berluscones concentrino le loro minacce di far cadere il governo. Il ricatto dovrebbe essere semplice: o un leggero makeup, oppure niente. Come se si potesse sconfiggere il mostro mettendogli il rossetto.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Giovanni Gnazzi

di Giovanni Gnazzi

Il prossimo week-end andranno in abbazia. Per concentrarsi. Per isolarsi. Per ritrovare se stessi. Per fare squadra. In Toscana, che il verde aiuta, si mangia bene, l’aria è fresca e il rumore scarso. «Programmare, conoscersi, fare spogliatoio». Questi gli obiettivi indicati dal Presidente del Consiglio. Più che un governo sembra una squadra di atleti in crisi, più che un premier Letta somiglia ad un coach. Ci provò prima di lui, nel 1997, l’allora Premier Romano Prodi, trasferendo la sua rissosa brigata a Gorgonza, meta lussureggiante sconosciuta ai più, anche all’epoca con lo scopo di “fare squadra”, di meditare, discutere, approfondire. Non portò bene, ci pare di ricordare.

Il malanno, dunque, non è nuovo. C’è questa mentalità, a mezza via tra i boyscout e i bocconiani, che tra un ritiro spirituale e un bullet point, s’inebria di idiozia e luoghi comuni che sembrano voler indicare chissà quale approccio metodologico, una sorta di fusione ideale tra mente e corpo, una cultura di gruppo che in realtà è solo un’americanata da quattro soldi.

Addirittura, alcune aziende statunitensi invitano il loro management a giorni di vita tra le foreste, campeggi, ritiri con sacco a pelo e tende lontani dagli smartphone; alcune arrivano persino a proporre corsi di sopravvivenza e amenità simili. L’intento, anche qui, è fare squadra, familiarizzare, conoscersi. Se non altro, le coltellate che si scambiano (vedi la voce competition is competition) da quel momento in poi gli sembreranno più familiari.

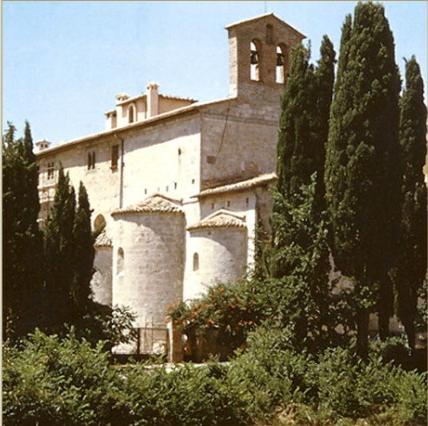

Per quanto riguarda la scampagnata dei Letta boys veniamo però (sobriamente) informati che il costo della trasferta verrà suddiviso tra i partecipanti. I ministri, immaginiamo, perché la benzina nelle auto che li accompagneranno in questo viaggio per ritrovar se stessi e gli straordinari che dovranno essere riconosciuti agli uomini adibiti alla sicurezza invece saranno pagati con quelli soliti di Pantalone. D’altro canto, la mancanza di fondi per la manutenzione delle volanti non pare sia tema previsto nell’agenda taoistica del gruppetto. Costruita nell'XI secolo nella campagna di Sarteano (SI) l’abbazia di Spineto è circondata da una proprietà di oltre 800 ettari e dispone di 98 camere distribuite tra l'Abbazia e gli 11 antichi poderi della Tenuta. Riflessioni a cinque stelle vere, insomma, altro che quelle di Grillo. Eppure Palazzo Chigi abbonda di sale riunioni dove persino un governo così numeroso e rumoroso può trovare comodamente posto senza dover scomodare agenti di scorta e pieni di benzina. Ad esempio la Sala Verde di Palazzo Chigi sarebbe perfetta; vi troverebbero posto persino i portavoce e le segretarie di ogni ministro e sottosegretario. Nel centro di Roma, nel chiuso di un antico e nobilissimo palazzo, dotati di ogni confort, immaginiamo rendano possibili anche grandi e veloci movimenti neuronici.

Eppure Palazzo Chigi abbonda di sale riunioni dove persino un governo così numeroso e rumoroso può trovare comodamente posto senza dover scomodare agenti di scorta e pieni di benzina. Ad esempio la Sala Verde di Palazzo Chigi sarebbe perfetta; vi troverebbero posto persino i portavoce e le segretarie di ogni ministro e sottosegretario. Nel centro di Roma, nel chiuso di un antico e nobilissimo palazzo, dotati di ogni confort, immaginiamo rendano possibili anche grandi e veloci movimenti neuronici.

Domandare ci sembra lecito: cosa mai sarà possibile pensare in Toscana che a Roma non riuscirebbe? Quali orizzonti mai potrebbero aprirsi nelle menti raffinatissime di questa compagine governativa che sembra avere lo spirito di un CRAL aziendale in gita? Forse che la Lorenzin nella campagna senese dal colore così particolare troverà l’Eureka che salverà l’equilibrio tra conti e prestazioni del Servizio sanitario nazionale? Scoprirà il valore dell’universalità della prestazione e quello spiritualmente infinitamente minore delle convenzioni con i boss privati della salute? Oppure la ministro Di Girolamo troverà la soluzione alla crescente riduzione della produzione agricola che per paradosso si associa alla piaga sempre più purulenta del caporalato nei campi?

Da buon tifoso del Milan Letta crederà magari alla favola di Padre Eligio, il consigliere spirituale dei rossoneri durante gli anni 70. Era il Milan di Rivera, che era un fenomeno con i piedi però, non con l’animo. L’animo, se c’era, era quello di Giusy Farina, presidente finito in manette e che portò il Milan in serie B. Vatti a fidare dello spirito e dello spogliatoio. Ad ogni modo, meditare non è mai una cattiva idea. Ma lo si può fare persino da casa propria. E poi Testaccio non è meno cool della Toscana.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

Passato attraverso due guerre mondiali, sette papi, la monarchia, il fascismo, la Liberazione, l’Assemblea Costituente, la prima e la seconda Repubblica, per sette volte presidente del Consiglio (dal ’72 al ’92) e ventidue volte ministro (Difesa, Esteri, Finanze, Bilancio, Tesoro e Interni) Giulio Andreotti è stato, quale che sia il giudizio che si voglia dare sul suo operato, un protagonista assoluto della storia politica italiana e in qualche modo lo specchio riflesso delle idiosincrasie del nostro paese.

Per alcuni un divo, per altri un diavolo, Andreotti è stato un leader politico a tutto tondo. Insieme ad Aldo Moro e Amintore Fanfani ha rappresentato l’anima più profonda della storia della Democrazia Cristiana e, per certi aspetti, nella parte conclusiva della sua attività, il tentativo meglio riuscito, pur se mai vincente, di dare un respiro autonomo sul piano delle politiche internazionali.

Per tutta la prima parte della sua infinita stagione politica, Andreotti è stato uomo fedele al Patto Atlantico e fedelissimo a Oltretevere. Nella seconda parte della sua vita politica, invece, il rapporto con il Vaticano rimase a prova di fedeltà assoluta mentre lo stesso non poté dirsi di quello con gli Stati Uniti. Da anticomunista deciso si adoperò con ogni mezzo per impedire l’arrivo del PCI al governo, non lesinando sforzi nella stessa costruzione di Gladio, la struttura clandestina anticomunista che venne creata per far fronte sul piano militare ad una eventuale vittoria elettorale del PCI. Partecipò attivamente alla costruzione del muro che doveva impedire lo sfondamento delle sinistre in Italia e si dedicò con ogni energia al raggiungimento dell’obiettivo, così come del resto prevedeva la divisione del mondo in sfere d’influenze sancita con il Trattato di Yalta.

Non era Dossetti e la stessa scuola di De Gasperi gli andava stretta. Machiavelli era il mentore ideale. Come disse Indro Montanelli, "quando andavano in chiesa insieme, De Gasperi parlava con Dio, Andreotti col prete". Il potere, la sua stabilità, la capacità di gestire, con Andreotti conobbero la dimensione dell’obiettivo in sé. Il potere non come mezzo per governare, ma il governare come strumento per raggiungere e conservare il potere. Il potere che "logora chi non ce l'ha", come disse.

In questo senso non si fece troppi scrupoli a costruire e rafforzare la sua corrente interna alla DC quali che fossero i rapporti da tenere: da Lima a Ciancimino per il rapporto con la mafia, così come Gava per quello con le parti meno nobili della Campania e poi Sbardella nel Lazio, tanti altri ovunque. Che Andreotti fosse l’anello di congiunzione tra Roma e Palermo è cosa ormai accertata, pur non essendo ancora del tutto chiaro chi usava chi. Forse sarebbe utile, per capire, mettere le mani sui 3.500 faldoni che, dal 1944 in poi, custodiscono i suoi “appunti riservati”. I segreti inconfessabili di quasi sessant’anni di potere, se li è portati con lui.

Restò fermamente anticomunista anche nella prima metà degli anni ’70, quando il PCI varava il compromesso storico e iniziava la separazione da Mosca, scontrandosi duramente con Aldo Moro che avviava la stagione delle cosiddette “convergenze parallele”. Per Andreotti invece il problema non era coinvolgere il PCI nell’area di governo, ma salvaguardare il ruolo centrale della Democrazia Cristiana. Sul piano dell’elaborazione politica coniò la strategia dei due forni, che vedeva la Dc al centro del sistema politico e che, di volta in volta, sceglieva il "panettiere" più conveniente tra sinistra e destra.

Per rafforzare il suo potere, non esitava a scegliere qualunque tipo di terreno. E, così come sul piano della raccolta dei voti non guardava per il sottile, nell’ambito di questa strategia non si sottraeva a nessun tipo di compagine governativa: dal monocolore all’alleanza con la destra, dal pentapartito a quella con i socialisti, fino all’unità nazionale che, poche ore dopo il rapimento di Aldo Moro, vedeva la nascita di un monocolore democristiano con Presidente Andreotti grazie all’astensione del PCI. Nei primi anni '80, giudicando ormai sostanzialmente superato il rischio di una presa del potere da parte dei comunisti, Andreotti si convinse che era giunto per l’Italia il momento di allentare i cordoni che tenevano il paese nella dimensione del protettorato Usa e si adoperò, per il resto della sua vita politica, ad un disegno strategico che tendeva a inglobare il PCI ormai lontanissimo da Mosca e da qualunque ipotesi di conquista del potere e, nel contempo, a sviluppare una politica estera improntata al dialogo con i paesi del Medio Oriente.

Nei primi anni '80, giudicando ormai sostanzialmente superato il rischio di una presa del potere da parte dei comunisti, Andreotti si convinse che era giunto per l’Italia il momento di allentare i cordoni che tenevano il paese nella dimensione del protettorato Usa e si adoperò, per il resto della sua vita politica, ad un disegno strategico che tendeva a inglobare il PCI ormai lontanissimo da Mosca e da qualunque ipotesi di conquista del potere e, nel contempo, a sviluppare una politica estera improntata al dialogo con i paesi del Medio Oriente.

Andreotti pensava che una forza come il PCI non poteva rimanere a lungo vittima della conventio ad excludendum e che più utile sarebbe stato farla approdare con decisione nell’alveo europeo delle sinistre moderate piuttosto che tenerla ai margini del sistema nel quale, peraltro, il PCI costruiva la sua forza, governando tutte le principali città italiane e molte delle sue regioni. Come disse una volta, “senza il PCI la Camera non può fare nemmeno gli auguri di Natale”. Dell’appoggio del PCI c’era bisogno sia per governare l’Italia, sia per un ruolo determinate italiano in Europa.

Sedette alla Farnesina dal 1983 al 1989 svolgendo in prima fila il ruolo di collegamento e dialogo politico tra Occidente e Oriente. Fu protagonista indiscusso dell’apertura al dialogo con l’Est europeo e svolse con assoluta efficacia il ruolo sempre in sintonia con le posizioni vaticane. Aveva un disegno di politica estera preciso: riteneva che la salvaguardia degli equilibri geopolitici dell’area del Mediterraneo era la sola strada possibile per la costruzione di una Europa che avesse un senso politico oltre che economico e che, in tale contesto, l’Italia doveva e poteva svolgere un ruolo di cerniera importante con la sponda mediorientale.

Proporsi come interlocutore privilegiato in Medio Oriente era da lui ritenuto il viatico principale per il riconoscimento della funzione fondamentale italiana, altrimenti ridotta a dimensione minore nel contesto europeo, visto lo strapotere politico, diplomatico, militare ed industriale di paesi come la Francia, la Gran Bretagna e le stessa Germania.

L’Unione dell’Europa era un progetto al quale l’ex esponente democristiano credeva (è sua la firma italiana sul Trattato di Maastricht, peraltro) e la crescita poderosa della Germania ricostruita lo inquietava a sufficienza, al punto che tra le sue battute più celebri si ricorda quella successiva alla riunificazione tedesca. Al giornalista che lo intervistava chiedendogli un parere sulla riunificazione, rispose con l’abituale ironia: “Amo così tanto la Germania che preferirei fossero due”. La ostpolitik verso i paesi arabi gli valse però lo scontro frontale con la strategie statunitense, che culminò nel fronteggiamento dei VAM italiani con la Delta Force USA sulla pista dell’aereoporto militare di Sigonella, dove Reagan aveva ordinato di farsi consegnare Abu Abbas e Andreotti e Craxi decisero di opporsi. Si scontrarono due idee ormai contrapposte di quale dovesse essere il ruolo dell’Italia in Medio Oriente: se gli USA pensavano al nostro Paese come ad una sostanziale loro portaerei, alla propaggine ultima del loro impero, Andreotti (e anche Craxi) ritenevano invece che, pur senza mai mettere in discussione la scelta atlantica, per Roma era giunta l’ora di elaborare e condurre una propria politica estera nel Mediterraneo, contesto geopolitico di riferimento.

La ostpolitik verso i paesi arabi gli valse però lo scontro frontale con la strategie statunitense, che culminò nel fronteggiamento dei VAM italiani con la Delta Force USA sulla pista dell’aereoporto militare di Sigonella, dove Reagan aveva ordinato di farsi consegnare Abu Abbas e Andreotti e Craxi decisero di opporsi. Si scontrarono due idee ormai contrapposte di quale dovesse essere il ruolo dell’Italia in Medio Oriente: se gli USA pensavano al nostro Paese come ad una sostanziale loro portaerei, alla propaggine ultima del loro impero, Andreotti (e anche Craxi) ritenevano invece che, pur senza mai mettere in discussione la scelta atlantica, per Roma era giunta l’ora di elaborare e condurre una propria politica estera nel Mediterraneo, contesto geopolitico di riferimento.

E, insieme a ciò e forse prima di ciò, che la politica estera dovesse accompagnarsi ad una politica economica che vedesse nell’import-export con i paesi mediorientali un’occasione importante per cementare reciproca fiducia politica, crescente interdipendenza economica e crescita esponenziale della nostra industria, oltre che garanzia di salvaguardia delle forniture energetiche.

Gli Stati Uniti, che non hanno mai apprezzato l’indipendenza altrui, fecero pagare caro ad Andreotti e Craxi quella ribellione, quello spunto di autonomia arrivato qualche decennio dopo Enrico Mattei. Non è un caso che i sei processi per mafia subìti da Andreotti (che vi partecipò da imputato senza mai chiedere leggi ad personam o legittimi impedimenti) sul piano accusatorio siano stati montati anche grazie alla collaborazione del FBI che manovrò a dovere Tommaso Buscetta.

La P2 e l’uccisione di Pecorelli (il direttore di OP), Sindona, Calvi e Marcinkus; nessuna delle vicende più oscure del potere italiano lo vide estraneo, ma nessuna condanna venne pronunciata. Venne sconfitto a un passo dalla Presidenza della Repubblica nel 1992; troppi i nemici non dichiarati rispetto agli amici presunti. Del resto Andreotti non fu certo un santo e la sua passione per il potere (unica, oltre a quella per la Roma) ne ha fornito costantemente un’immagine cinica, accostandolo ora a Machiavelli, ora a Belzebù. Difficile stabilire a chi assimilarlo, forse a entrambi o forse a nessuno dei due. Perché se l’esistenza del diavolo è una grande invenzione della chiesa cattolica, smentire l’esistenza del diavolo è il capolavoro del diavolo stesso.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

Come previsto ma con velocità imprevista, ottenuta la fiducia delle Camere, Letta si è recato a rendere omaggio a Berlino. Nemmeno un passaggio veloce al Quirinale, che non è tempo di proconsoli: direttamente a corte, a riferire e a chiedere, rigorosamente in ginocchio, un via libera al suo programma e, soprattutto, un’apertura, anche minima, verso una nuova fase.

Solo così, infatti, il neonato governicchio potrebbe trovare un qualche sostegno dai mercati. Unione bancaria, fiscale, economica, politica: le parole con le quali Letta prova a dimensionare strategicamente un governo che non ha nemmeno spessore tattico, sono puro artificio retorico, termini obbligati per distrarre dalla polvere accumulata sulle ginocchia. Che la Cancelliera Merkel si faccia convincere a invertire o anche solo modificare le politiche rigoriste, che hanno garantito il maggiore surplus della storia per la Germania a danno delle altre economie europee appare decisamente comico.

La partita vera si gioca su due tavoli, uno a breve e l’altro a medio termine. Si gioca nell’immediato sulla richiesta di aiuti per ovviare alla ridotta liquidità se si volesse operare sulla riduzione o abolizione dell’IMU, come chiede Berlusconi, azionista di maggioranza del governo insieme ad operazioni contabili (già suggerite da Monti) per migliorare il quadro d’insieme nei parametri tra debito e PIL.

L’altro si gioca su una riduzione delle misure di tenuta sotto controllo del debito che causano recessione; viene declinata sotto forma di sostegno alla ripresa, ma in realtà si tratta di un’impresa disperata, stabilito che la forza politica dell’Italia, della stesa Francia e degli altri paesi europei non trova terreno unitario, essendo ancora dominante il virus monetarista che impedisce di affrontare il differenziale tra PIL e debito aumentando il primo invece che riducendo il secondo. Le politiche per la crescita, lo sanno tutti, prevedono un allentamento della psicosi inflattiva, giacchè non vedono un punto o due in più d’inflazione come minaccia mortale; anzi, lo ritengono inevitabile per costruire la ripresa economica, unico volano per migliorare nel breve, medio e lungo termine, la condizione dell’economia europea. Prevedono altresì un sostegno diretto all’occupazione, necessario per riequilibrare socialmente i diversi paesi e fondamentale per far ripartire i consumi, unico volano per ricostruire il ciclo vitale di produzione, distribuzione e consumo.

Le politiche per la crescita, lo sanno tutti, prevedono un allentamento della psicosi inflattiva, giacchè non vedono un punto o due in più d’inflazione come minaccia mortale; anzi, lo ritengono inevitabile per costruire la ripresa economica, unico volano per migliorare nel breve, medio e lungo termine, la condizione dell’economia europea. Prevedono altresì un sostegno diretto all’occupazione, necessario per riequilibrare socialmente i diversi paesi e fondamentale per far ripartire i consumi, unico volano per ricostruire il ciclo vitale di produzione, distribuzione e consumo.

Non c’è più spazio per manovre recessive e, pur essendo urgente un riordino della spesa pubblica con il taglio di quella improduttiva (fatta di corruzione, sprechi e clientele, enti inutili e consulenze d’oro, dotazioni costose e vergognose), è arrivato il momento di considerare il recupero dell’attività produttiva con investimenti pubblici e la riduzione del cuneo fiscale (unica via praticabile per la riduzione del costo del lavoro) per i privati che riaprano il mercato del lavoro, cui prima la speculazione poi i dotti incapaci dei Monti-boys hanno sferrato pugnalate mortali.

Sarà il governo di Letta nipote ad approntare le misure necessarie? I curricula di molti dei suoi ministri sfuggono con destrezza al rigore delle competenze con il quale ci hanno decantato negli ultimi venti anni la cosiddetta autoregolamentazione del mercato del lavoro. In un paese nel quale persino il personale ausiliario nei servizi deve esibire titoli e certificazioni, il governicchio Letta propone senza cenno di vergogna ancelle improbabili del merito. A cominciare dalla signora Lorenzin, spedita ad amministrare una delle due gambe fondamentali della spesa pubblica, la sanità, senza avere non solo le competenze specifiche, ma nemmeno la cultura generica, essendo priva di laurea e di ogni altro certificato che ne attesti cultura generale e competenze tecniche, a meno di non voler considerare la sua attività di segretaria di Paolo Bonaiuti come formativa per governare l’Italia.

A cominciare dalla signora Lorenzin, spedita ad amministrare una delle due gambe fondamentali della spesa pubblica, la sanità, senza avere non solo le competenze specifiche, ma nemmeno la cultura generica, essendo priva di laurea e di ogni altro certificato che ne attesti cultura generale e competenze tecniche, a meno di non voler considerare la sua attività di segretaria di Paolo Bonaiuti come formativa per governare l’Italia.

La Meg Ryan de’ noantri (l’attrice americana ci perdonerà) dovrà gestire una macchina da circa 110 miliardi di Euro l’anno senza aver avuto mai nessuna esperienza nel settore.

Lo stesso dicasi per Nunzia Di Girolamo, ormai nota come signora Boccia, che va ad occuparsi di un altro settore strategico, quello dell’agricoltura, vitale per la ripresa produttiva e per altre “banalità”, tipo la riduzione del differenziale tra import ed export. Quale competenza ha nel merito la signora? Nessuna. Non si tratta di non voler difendere la democrazia paritaria nei generi, ma le stesse donne impallidiscono a leggere funzioni e curricula. E l’elenco potrebbe estendersi lungamente.

Dunque Letta potrà recarsi in Europa a dire che serve l’unità di tutti i governi per invertire il ciclo e, contemporaneamente, dimostrare come l’Italia per prima non crede che i governi siano il luogo più alto della capacità politica e gestionale di un paese. Accettare i diktat del PDL sui nomi, oltre che sulla linea politica, è in fondo la premessa per accettare le bacchettate tedesche al primo segno di movimento delle dita per liberarsi dalla morsa. Sono il primo e il secondo tempo di una partita già persa. In fondo, la differenza tra un cristiano e un democristiano è tutta qui: il cristiano s’inginocchia davanti a dio, il democristiano davanti a tutto.