- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

A pochi mesi dal ritiro delle proprie truppe, i preparativi per le elezioni parlamentari del prossimo 7 marzo in Iraq continuano ad essere motivo di seria preoccupazione per gli occupanti americani. Dopo le profonde divisioni emerse sul finire dello scorso anno tra le varie forze politiche locali, intorno all’approvazione di una nuova legge elettorale, nuovi e più gravi conflitti stanno caratterizzando la campagna elettorale scattata da pochi giorni. Oggetto dello scontro è la controversa decisione di una commissione parlamentare irachena di escludere dalle liste svariate centinaia di candidati - in gran parte sunniti in corsa contro la coalizione di governo - a causa di presunti legami con il Partito Ba’ath del deposto Saddam Hussein, dichiarato illegale nel 2003.

A inizio gennaio, una sorprendente delibera della Commissione Responsabilità e Giustizia del Parlamento di Baghdad - incaricata di epurare i fedeli del dittatore giustiziato nel dicembre del 2006 e chiunque promuova il movimento baathista - aveva decretato l’estromissione di 515 candidati dalle prossime votazioni per il rinnovo del Parlamento. Nonostante la ratifica della decisione da parte dell’Alta Commissione Elettorale Indipendente, i numerosi ricorsi e le polemiche innescate avevano determinato una sentenza di una Corte d’Appello che il 3 febbraio stabiliva il reintegro di tutti i candidati nelle liste elettorali, rimandano la decisione definitiva sulla legittimità della loro eventuale elezione a dopo il voto.

Quest’ultimo verdetto è stato tuttavia duramente contestato dal Primo Ministro, Nouri Kamal al-Maliki, il quale pare abbia fatto immediatamente pressioni sulle alte sfere dell’apparato giudiziario iracheno, ottenendo pochi giorni fa la conferma dell’esclusione di quasi tutti i candidati in questione. Secondo fonti interne alla Commissione Elettorale, sarebbero stati accolti gli appelli di appena 26 candidati. Una soluzione che, se definitiva, non solo mette in mostra la promiscuità delle istituzioni irachene, ma rischia di delegittimare in anticipo una tornata elettorale considerata in Occidente come un momento cruciale per la riconciliazione interna e il trasferimento della piena sovranità alla politica locale.

Come già anticipato, quasi tutti i candidati colpiti dal bando appartengono alla minoranza sunnita e fanno parte di partiti e aggregazioni che minacciano la coalizione che sostiene l’attuale Primo Ministro sciita (Alleanza Nazionale Irachena). Una situazione che sta impensierendo non poco gli Stati Uniti e i diplomatici occidentali. Il malumore diffuso tra la popolazione sunnita e i loro rappresentanti politici, potrebbe infatti portare ad un boicottaggio delle elezioni simile a quello del 2005, da molti ritenuto la causa principale dell’esplosione della violenza settaria che ha insanguinato l’Iraq nei due anni successivi.

Il provvedimento della Commissione Elettorale irachena colpisce anche esponenti politici di primo piano, come il Ministro della Difesa Abdul-Kader Jassem al-Obeidi e soprattutto Saleh al-Mutlaq, leader del Fronte Iracheno per il Dialogo Nazionale. Coalizione formata da partiti sunniti e secolari, il Fronte sembrava avere ottime possibilità di raccogliere un vasto consenso tra l’elettorato sunnita, spazientito dal Partito Islamico Iracheno che sostiene il governo in carica.

Mutlaq, 61enne uscito dal Partito Ba’ath di Saddam Hussein nel 1977, vanta un ampio seguito nelle province sunnite del paese ed è una figura di un certo rilievo nel panorama politico iracheno, come dimostra la sua partecipazione alla riscrittura della Costituzione dopo l’invasione anglo-americana del 2003. Proprio la sua assenza nelle prossime elezioni - così come quella di un altro leader del Fronte, Dhafir al-Ani - potrebbe materializzare lo spettro che le forze alleate hanno cercato in tutti i modi di allontanare per prevenire nuove tensioni settarie: il senso di espropriazione da parte degli iracheni sunniti del loro diritto ad una piena rappresentanza politica.

Se anche alcuni dei partiti maggiormente colpiti dall’esclusione dei rispettivi candidati al Parlamento hanno annunciato una sospensione temporanea delle loro operazioni di campagna elettorale, a molti osservatori appare improbabile un nuovo boicottaggio sunnita nelle elezioni di marzo. Dopo il voto del gennaio 2005, infatti, la minoranza sunnita venne pressoché totalmente esclusa dal governo del paese, una prospettiva desiderata oggi da pochi all’interno dei partiti di opposizione. Anche senza un vero e proprio boicottaggio, però, l’intera vicenda sta già causando un terremoto politico in Iraq, minando seriamente le speranze americane di stabilizzare il paese in vista del ritiro delle proprie truppe da combattimento entro il settembre di quest’anno e di tutto il personale militare entro la fine del 2011.

A segnalare un inasprimento della situazione interna negli ultimi mesi, oltre a centinaia di arresti di sostenitori dei partiti espressione dell’elettorato sunnita, c’è il ritorno di gravi attentati e sporadici episodi di violenza riconducibili alla competizione politica in corso. Secondo molti in Iraq e in Occidente, d’altra parte, i due principali blocchi sciiti in corsa nelle elezioni starebbero da tempo sfruttando le paure di un possibile ritorno sulla scena dei baathisti a fini propagandistici.

Gli stessi attentati terroristici che recentemente hanno colpito la capitale sono stati attribuiti dal governo ai fedelissimi baathisti di Saddam, la cui attività rappresenterebbe, appunto, una seria minaccia da scongiurare con il voto di marzo. Questo nonostante ci sia quasi totale accordo tra i diplomatici e i vertici militari occidentali circa l’estraneità degli ex baathisti alle operazioni condotte presumibilmente dai gruppi islamici estremisti.

Gli appelli anti-baathisti, che si sono concretizzati nella messa al bando di centinaia di candidati sunniti, oltretutto in seguito a riscontri alquanto discutibili, trovano terreno fertile soprattutto nelle province meridionali a maggioranza sciita del paese. Qui, d'altronde, la brutalità del regime di Saddam Hussein si era fatta sentire in modo particolare, tanto che tra l’elettorato i timori per una rinascita del partito dell’ex dittatore sovrastano di gran lunga qualsiasi sconforto nei confronti del governo per le mancate promesse di sviluppo economico e di lotta ad una corruzione dilagante.

L’ingigantimento del pericolo baathista da parte dei partiti sciiti sembra rispondere insomma alla necessità di fermare il pur incerto superamento della politica settaria responsabile delle violenze che hanno causato migliaia di morti fino a poco più di due anni fa. Una tendenza che si era percepita durante le elezioni provinciali dello scorso anno e che prometteva di punire le coalizioni islamiche sciite, che pure dovrebbero rappresentare la maggioranza della popolazione dell’Iraq.

Il duro colpo assestato alle speranze di pacificazione dalla Commissione Elettorale irachena, con la complicità del governo, mette in luce anche il fallimento della politica di riconciliazione voluta dagli Stati Uniti a quasi sette anni dall’inizio di una guerra ingiustificata. Una politica che ha condotto un Primo Ministro sempre più impopolare a trasformarsi - per cercare di rimanere al potere - da docile esecutore del volere di Washington ad accanito nazionalista anti-americano e che rischia ora di rimettere indietro le lancette dell’orologio ad un recentissimo passato fatto di stragi settarie e bagni di sangue.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Benedetti

di Carlo Benedetti

Mosca. Dicono che la storia si scrive sempre due volte. Ma per le vicende legate a Stalin le riscritture non si contano. Aumentano di giorno in giorno. Ed è quanto avviene ora in una Mosca che, pur da molti e molti anni post-sovietica, vede dominare il tema relativo al ruolo del generalissimo Josif Vissarionovic Stalin. Scontri e polemiche che dividono l’intera opinione pubblica russa sono all’ordine del giorno, perché il Comune di Mosca (dominato da un oligarca che si chiama Jurij Luskov) ha deciso di far installare, in tutta la capitale, il 9 maggio - in occasione del 65mo anniversario della vittoria sulla Germania nazista - pannelli, foto e testi che ricordano lo Stalin della guerra. E su questo, già da oggi, è battaglia.

Due gli schieramenti che si affrontano in una società che ha già avviato un processo di ricomposizione della sua memoria lacerata. Da un lato, con il sindaco, s’impegnano i veterani che - superando i traumi del XX congresso kruscioviano - hanno trovato il sostegno del presidente Medvedev, il quale ha dichiarato che “i delitti di Stalin non possono sminuire l’eroismo di un popolo che ha vinto la Grande guerra patriottica”.

Via libera, quindi, alle gigantografie staliniane. E già sono all’opera i cartellonisti del Comune - diretti da Vladimir Makarov - i quali presenteranno nelle maggiori piazze della capitale lo Stalin dei momenti più salienti della guerra: dall’inizio sino alla storica parata della Vittoria. Si vedranno le foto dei soldati che sfilavano nella piazza Rossa salutando Stalin e avviandosi direttamente al fronte; verranno riprodotte le immagini del comizio che si svolse nella stazione “Majakovskij” della metropolitana. E compariranno nelle strade della capitale i pannelli dedicati ai grandi della coalizione antihitleriana e ai generali dell’Armata, da Jukov a Konev, da Rokossovski a Rybalko.

Intanto sul fronte dello schieramento del “niet” si trovano i figli e gli orfani della perestrojka gorbacioviana. Tutti guidati da Ludmila Alekseeva, che è alla testa del movimento dei “Diritti umani”. E’ lei che dalla Radio Eco di Mosca parla dei crimini di Stalin e invita alla rivolta, proponendo manifestazioni di protesta. Si accoda lo speaker della Duma (il Parlamento), Boris Grizlov, che è uno dei massimi esponenti del partito di Putin “Russia unita”.

L’obiettivo di queste forze del fronte antistalinista consiste nel mantenere viva la drammaticità del passato, squarciando le cortine di silenzio costruite dopo il primo rumore del disgelo kruscioviano. In pratica, una riedizione di una vera propria campagna antistalinista alla vigilia di un avvenimento nazionale e internazionale come sarà il 65mo della Vittoria. E così è chiaro che, chi teme il riapparire dei manifesti con l’immagine di uno Stalin vittorioso alla testa dei popoli sovietici, teme soprattutto che si riconoscano anche i meriti di Stalin e si riducano le sue gesta criminali a semplici “abusi di potere”. E che, di conseguenza, non si debba mettere in discussione quell’Unione Sovietica da lui guidata nel nome di una natura socialista.

Si va quindi verso la festa della Vittoria in un clima di rottura nazionale, mentre sono in molti a ricordare quei celebri versi del 1962 - “Nasledniki Stalina”, gli eredi di Stalin - che Evtusenko aveva dedicato al Mausoleo della Piazza Rossa. Chiedeva allora il poeta che fosse rafforzata la guardia alla tomba di Stalin, perché era sempre vivo il pericolo di un suo ritorno. In questo clima si arriva anche a parlare di un nuovo stalinismo, vedendo nei futuri manifesti una prima e strisciante riabilitazione con la figura del Generalissimo e con il suo nome, oggetti di una pressochè unanime e religiosa venerazione.

Ora, mentre ci si appresta a celebrare la giornata della Vittoria, sono in molti, tra le nuove generazioni del Paese, a chiedersi perchè la data prescelta sia quella del 9 maggio, quando in tutto il mondo la festa avviene l’8. Il fatto è - spiega con tono pedagogico la radio moscovita - che l’atto di capitolazione venne firmato l’8 maggio alle ore 23,43 orario dell’Europa Centrale. Ma in Russia erano le 0,43 del 9 maggio. Quindi nessun ritocco della storia. Nessuna “rilettura” degli eventi. Solo un fatto di orario. Destinato allora a cambiare il mondo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Giuseppe Zaccagni

di Giuseppe Zaccagni

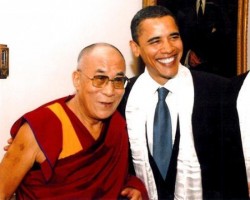

Il ping-pong diplomatico tra Washington e Pechino si blocca per una impennata di Obama sulla questione tibetana. A nulla valgono le sceneggiate americane su un Dalai Lama, che invece di essere ricevuto in pompa magna nello Studio Ovale del Presidente, è stato accolto nell’ala esecutiva della Casa Bianca - la “West Wing” - presentata come una sorta di anticamera riservata agli ospiti di secondo o terzo grado. E se da Pechino filtrano valutazioni che individuano nel protocollo minore osservato nella visita un parziale risultato delle pressioni diplomatiche cinesi, il gesto resta e rivela l’esistenza di una situazione conflittuale che non può finire nel fondo della scena, perché viene giocata su zone incerte e pericolose. C’è in atto, infatti, una triangolazione geostrategica che segna un confronto-scontro tra la nuova amministrazione americana, la dirigenza cinese e il “governo” tibetano del Dalai Lama.

Tutto avviene (come rileva anche il South China Morning Post) con il leader degli Usa che vuole mostrare al suo paese e al mondo di non aver paura del gigante cinese e, quindi, di non voler sottostare a nessun diktat. I cinesi di Pechino, dal canto loro, non possono accettare l’esistenza di un governo tibetano che, in concreto, spinge per una secessione nel quadro di caotiche aspirazioni.

Il Dalai Lama, in questo contesto, dal suo esilio dorato di Dharamsala, la “Piccola Lhasa” nello Stato indiano settentrionale dell’ Himachal Pradesh, si veste da capo-spirituale; ma sotto il mantello arancione nasconde velleità di ambizioso leader politico che, ovviamente, pensa ai vantaggi terreni più che alle gioie celesti. E così è avvenuto che non appena il Dalai Lama ha posato il piede all’interno della Casa Bianca, la Cina ha protestato in modo vigoroso per l’incontro. E subito una nota del ministero degli Esteri cinese ha minacciato “gravi danni” ai rapporti tra Washington e Pechino per il summit con l’esponente di Lhasa, che la Cina ha cercato in tutti i modi di evitare.

Ma se sul piano diplomatico - bene o male - tutto rientra nei normali canali, è in Cina che si hanno le maggiori reazioni. Perchè a Rebkong, che i cinesi chiamano Tongren, i monaci buddisti che vivono nel luogo di nascita del Dalai Lama hanno atteso il buio per celebrare l’incontro fra il loro leader e il presidente americano. Lo hanno fatto di notte per sfuggire ad eventuali repressioni, considerati i pesanti divieti che il governo di Pechino impone alla Regione autonoma del Tibet.

Non importa, hanno detto i seguaci del Dalai Lama, con quale forma è stato ricevuto da Obama. “Il fatto che anche questo governo americano – hanno aggiunto - non si è fatto intimidire dalla Cina, vuol dire moltissimo per noi”. Così si è espresso uno dei monaci di un monastero della contea tibetana di Amdo, che per motivi di sicurezza ha chiesto alla stampa l’anonimato. La zona in cui vive è sotto il ferreo controllo della polizia sin dagli scontri di Lhasa, avvenuti nell’estate del 2008: tuttavia i religiosi sono riusciti persino a sparare dei fuochi di artificio per sottolineare l’importanza della missione americana del Dalai Lama.

Le speranze riposte nel meeting di Washington, pertanto, riguardano più che altro la percezione internazionale della causa tibetana: “I cinesi parlano sempre molto male di noi tibetani, dicono che siamo riottosi e indipendentisti: ma questo non è vero, e il mondo lo deve sapere. Speriamo che questo incontro serva a far capire che noi vogliamo soltanto la pace”. Tuttavia, l’interlocutore tibetano non si lascia sfuggire l’occasione per una provocazione: “D’altra parte, i cinesi sono un miliardo e trecento milioni e non hanno neanche un premio Nobel. Noi siamo sei milioni e il nostro leader ha vinto quello per la Pace. Vorrà dire qualcosa, no?”.

Intanto dagli Stati Uniti le agenzie di stampa (riprese anche dal quotidiano cinese di lingua inglese China) e le fonti diplomatiche si affrettano a far sapere che il religioso tibetano, non appena uscito dalla West Wing, ha cercato subito di allentare le tensioni. Lui e Barack Obama hanno parlato di pace, non di politica, ha detto il tibetano ai giornalisti che lo aspettavano fuori. In realtà nella visita del leader spirituale di Lhasa tutto era politico, soprattutto agli occhi dei funzionari cinesi oltraggiati dall’incontro.

Lo stesso comunicato finale della Casa Bianca non è piaciuto a Pechino. Perchè il presidente Usa non ha parlato di generici valori, ma ha sottolineato che occorre “preservare l’identità religiosa, culturale e linguistica del Tibet e proteggere i diritti umani dei tibetani all’interno della Repubblica popolare cinese”. E ha poi lodato il Dalai Lama per il suo approccio non violento alla difesa del suo popolo. Obama, quindi, non si è tenuto fuori dalla disputa nata nel 1950 con l’invasione cinese del Tibet. Ma ha invitato le due parti a continuare il dialogo.

Ora gli osservatori che seguono la geopolitica dell’Asia rilevano che il gesto più politico di tutti Obama l’aveva già fatto: era stato lo stesso invito al Dalai Lama alla Casa Bianca in un momento di tensioni con la Cina, nonostante Pechino avesse più volte definito la visita una “violazione degli affari interni cinesi”. Obama - è noto - aveva inizialmente ceduto alle pressioni, rinunciando a vedere il Dalai Lama alla vigilia del suo viaggio nella Repubblica Popolare, ma questa volta è andato fino in fondo, come del resto tre presidenti americani prima di lui.

Ora, da questa nuova partita di ping-pong il Dalai Lama esce sicuramente vincitore. Il suo prestigio nella Cina tibetana aumenta notevolmente (come riconosce il magazine di Pechino Sanlian Shenghuo Zhoukan) e fa anche breccia nella società cinese in generale che, sulla base delle informazioni lanciate dai media mondiali, comincia a conoscere le posizioni del “governo” di Lhasa. Che sono quelle relative ad un “No” all’indipendenza, ma a garanzie per l’identit? culturale e religiosa tibetana.

“Il fatto che la questione sia viva e che la comunità internazionale se ne interessi in maniera crescente - ha sottolineato più volte il Dalai Lama - è già un risultato. Non ho dubbi che la giusta causa del Tibet prevarrà, se continueremo a seguire il cammino della nonviolenza”. Come dire che, per la Cina comunista, il “Tallone d’Achille” è quello dei monaci avvolti nei mantelli color arancione.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di mazzetta

di mazzetta

È ormai uno scandalo di dimensioni internazionali l'assassinio a Dubai di Mahmud al-Mabhuh, importante esponente di Hamas, tra i fondatori dell'ala militare del partito islamico palestinese. La vittima è stata raggiunta e uccisa nella sua camera d'albergo il 20 di gennaio scorso, da un commando del Mossad, il servizio segreto israeliano. Se l'operazione ha conseguito il suo scopo, non così si può dire del suo successo strategico, visto che il commando ha operato malamente e oggi Israele è sul banco internazionale degli imputati, non solo per il reato di omicidio. L'operazione è indiscutibilmente andata male e in Israele c'è già chi ha chiesto le dimissioni del capo del Mossad. Un brutto colpo all'immagine d’Israele, che nel portare a termine l'iniziativa ha calpestato numerose leggi (anche alcune non scritte) e la sovranità nazionale di altri paesi.

Dubai, nonostante i recenti rovesci economici, è un paese all'avanguardia nel controllo del territorio e delle presenze dei gentili ospiti. Gli Emirati Arabi Uniti sono diventati, da tempo, un campo neutro per l'elite arabo-musulmana e a Dubai vivono - e spesso prosperano - profughi palestinesi, uomini d'affari iraniani, libanesi, egiziani, iracheni, pachistani, afgani, indonesiani, malesiani e via elencando. Vivono in pace accanto ad occidentali, mano d'opera asiatica e alle maggiori aziende mondiali, attirate dalla leggera fiscalità offerta dagli emiri. Una coesistenza che si fonda sia sulla buona dotazione di forze di sicurezza private e pubbliche, presente negli Emirati, che sul sostanziale rispetto del paese come zona neutra, nella quale possono convivere e fare affari anche persone che nei loro paesi sono mortali rivali.

Non solo vi hanno trovato rifugio politici in disgrazia, reali in esilio e ogni genere di persona di peso con grossi problemi in patria, ma con essi convive la crema delle corporation mondiali, senza che succeda assolutamente niente. Non succede niente nemmeno ai dipendenti di Halliburton, l'azienda che rappresenta il supporto logistico dell'esercito americano, impegnato in Iraq a poche centinaia di chilometri di distanza. I rari fatti di sangue vengono passati al pettine e l'unica impunità sembra riservata alla famiglia regnante; l'occhio si chiude solo per le intemperanze dei locali nei confronti dei numerosi stranieri arruolati come manodopera generica.

Le capacità investigative delle autorità di Dubai si erano già rivelate nella risoluzione dell'omicidio di una giovane artista, uccisa da un sicario inviato da un ministro egiziano, un delitto passionale che ha tenuto banco a lungo in Medioriente. In questo contesto, il servizio israeliano ha inviato una squadra nel paese, di fatto consegnando l'identità dei killer alle autorità degli Emirati. La squadra è stata individuata analizzando le riprese delle numerose telecamere che punteggiano l'albergo scena del delitto e più in generale tutta la città di Dubai.

Entrando nel paese i sicari hanno anche registrato l'immagine della loro iride e copie dei loro passaporti: così, in meno di un mese, le autorità di Dubai sono riuscite a ricostruire i loro movimenti, le identità usate e i dati utili alla loro identificazione non contestabile. Hanno quindi diffuso e pubblicato tutto questo materiale e forse questa è stata la mossa che ha spiazzato di più chi ha pianificato l'azione. Mai si era visto un tale diluvio d'immagini montate come un film a ricostruire la trama dell'agguato, mai si era visto un paese buttare in piazza tali e tanti dettagli di una investigazione in corso.

Si è scoperto così che molti del commando hanno usato passaporti europei falsi, principalmente britannici, con numeri e identità reali, sottratte a ignari cittadini di questi paesi residenti in Israele. Una circostanza che rende ancora più inverosimile l'ipotesi residuale secondo la quale l'operazione possa essere stata un regolamento di conti tra palestinesi. Sarebbe davvero una notizia clamorosa se una delle fazioni palestinesi fosse in grado di organizzare un'operazione del genere e darne la colpa al Mossad. Circostanza che ha sollevato l'ira della Gran Bretagna, che già nel 1987 aveva reagito male in una situazione simile, strappando al governo israeliano la “promessa” che incidenti del genere non si sarebbero ripetuti.

È abbastanza intuitivo che se Israele usa passaporti inglesi perché ritiene che di fronte a quei documenti i controlli siano meno pressanti, dopo un evento del genere i cittadini inglesi (ed europei) nei paesi arabi saranno passati ai raggi X ad ogni frontiera; ed è altrettanto chiaro che nessun inglese ci tenga particolarmente a viaggiare per i mondo inseguito dal sospetto di essere un agente del Mossad.

Israele ufficialmente non commenta, non nega e non conferma casi del genere, per scelta politica maturata ormai da anni. Ma il ministro degli esteri, Lieberman, ha rilasciato la dichiarazione-standard con un ghigno significativo e in Israele il dibattito pubblico ospita solo dubbi formali, con l'opinione pubblica già divisa tra quelli che è come se la nazionale avesse segnato un gol e la debole opposizione che s'interroga sull'utilità intrinseca dell'operazione e sulle conseguenze del suo evidente fallimento. Israele è un paese piccolo e già alcuni degli esponenti del commando, le cui foto stanno su tutti i giornali del mondo, sarebbero stati riconosciuti. Solo questo significa aver “bruciato” una dozzina di agenti per concludere un'operazione di dubbia utilità, visto che in passato ogni figura nemica eliminata attraverso gli omicidi (più o meno) mirati è stata velocemente rimpiazzata, spesso da elementi più professionali e determinati nella lotta a Israele.

Un omicidio di dubbia utilità, che porterà numerosi agenti israeliani nelle liste dei ricercati dall'Interpol e numerosi problemi politici, visto che all'irritazione della Gran Bretagna si è aggiunta quella dell'Irlanda, degli Stati Uniti e, ovviamente, quella degli Emirati, che pure con Israele conservano discreti rapporti. In fondo gli Emirati temono l'Iran, tanto da aver accettato una base militare permanente francese, la prima in Asia dal tempo della fuga dall'Indocina. Da oggi, però, temono anche Israele e la sua determinazione nel violare la loro sovranità nazionale pur di conseguire i suoi piani.

Sulla bontà dei piani il dibattito è aperto e furioso, essendo chiaro che un'operazione del genere non può che essere autorizzata dai vertici del governo, in questo caso da Netanyahu, che ha già un precedente specifico avendo ordinato in passato il fallito avvelenamento in Giordania di un altro esponente di Hamas, avvelenato e poi salvato spedendo l'antidoto una volta che i killer si erano fatti prendere dai giordani. Operazione bollata come un fallimento, perché la vittima sfuggì all'attentato, mentre quella odierna in teoria sarebbe da considerare un successo. Probabilmente, l'idea era di alludervi e trarne vantaggio politico senza rivendicarla apertamente.

Il fallimento nella chiusura dell'operazione ha invece proiettato Israele sul banco degli imputati e il governo nel pieno della polemica, con il realistico pericolo che numerosi ufficiali israeliani si vadano ad aggiungere (insieme agli agenti) alla lista internazionale dei ricercati. Il Mossad è finito in televisione: sono finiti i tempi nei quali organizzava operazioni simili nel segreto più assoluto ed è evidente che l'errore è stato scegliere come teatro dell'agguato un paese nel quale si abbonda nell'uso di telecamere di sorveglianza.

La tesi secondo la quale “si sono fatti riconoscere” nel realizzare una manovra intimidatoria è risibile; potevano ottenere lo stesso risultato senza bruciare la squadra e i loro contatti tra i palestinesi che hanno permesso di tracciare Mahmud al-Mabhuh fin nella sua stanza a Dubai. Contatti che ora saranno estradati a Dubai, dove gli interrogatori sono decisamente al di sotto degli standard umanitari minimi, con il rischio che le loro confessioni peggiorino ulteriormente le cose. Anche il fatto che si tratti di uomini di Dahlan depone a favore della pista israeliana, visto Dahalan è stato sicuramente uno strumento israeliano nel precipitare la crisi di Gaza.

Si tratta dunque di un clamoroso fallimento, sia per la sostanziale inutilità tattica della soppressione dell'esponente di Hamas, che per il disastro provocato sul piano strategico, sul quale a fronte della soddisfazione di un estremista attivo, il governo vede minacciata la sua stessa sopravvivenza, la reputazione del Mossad umiliata dalla polizia di Dubai e le diplomazie di molti paesi estremamente seccate dalla futile arroganza e dalla sventatezza delle iniziative del governo Netanyahu.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Benedetti

di Carlo Benedetti

Mosca. Quaranta anni dalla prima pietra che gettò le basi di una moderna industria automobilistica nell’Urss. Allora avvenne sotto l’egida di un italiano entrato nel mito della storia sovietica - Piero Savoretti, uomo della Fiat - e di un sovietico come Alexei Kosighin, allora primo ministro del Cremlino. Nasceva, in quei tempi, sulle rive del fiume Volga (e con la benedizione dei due) la città di “Volgograd” destinata ad ospitare l’azienda automobilistica che avrebbe prodotto le “Gigulì”, versione sovietica delle nostre“Fiat 124”.

Passano gli anni e la Fiat perde la corsa in quella Unione Sovietica che si appresta al trapasso. Intanto, con la Russia, arrivano fabbriche, auto, sedi di rappresentanza e vendita da ogni parte del mondo... Renault, Mercedes, Toyota, Volvo, Volkswagen, Nissan, Peugeot, Smart. La Fiat segna il passo. Ma ora, sulla scia di Savoretti, compare Sergio Marchionne. E’ lui che - a nome dell’industria torinese - sigla con il Cremlino una nuova joint venture, che non prevede soltanto l’assemblaggio di un veicolo Fiat (la “Linea”, progettata per i mercati emergenti), ma anche una vera e propria piattaforma di ultima generazione per sfornare nove nuovi modelli in fase di individuazione: auto Fiat dei segmenti B, C e D, Suv e Jeep della Chrysler. Il tutto grazie all’ampliamento dello stabilimento di Città Togliatti, che ora ha una capacità produttiva di 75mila veicoli l’anno e un parco tecnologico per la realizzazione della componentistica (cambi e motori).

Il nuovo partner si chiama Sollers, che fa parte del gruppo russo Severstal e con il quale nel 2005 il Lingotto aveva già stretto un’alleanza per distribuire le auto italiane. La nuova joint venture paritetica siglata nella città di Naberezhni Cielni, nella Repubblica autonoma del Tatarstan - mille chilometri a est di Mosca - prevede l’assemblaggio della “Linea” e di altri nove modelli FiatChrysler. La nuova joint venture è basata sullo scambio tra il know how tecnologico italiano e i preziosi finanziamenti statali russi.

Ora al posto di Kosighin c’è Putin, che segna un punto a suo favore avviando la nuova era dell’industria automobilistica. E al posto del mitico Savoretti c’è Sergio Marchionne. Il premier russo benedice un’intesa da oltre due miliardi di euro per produrre fino a 500mila veicoli Fiat-Chrysler all’anno entro il 2016, facendo dell’alleanza Fiat-Sollers il secondo gruppo automobilistico in Russia, dietro a Avtovas-Renault.

«La presenza della Fiat in Russia ha un lungo passato alle spalle che, con alterne fortune, risale a quasi cento anni fa», dichiara Marchionne davanti a Putin, nella fabbrica della Sollers. «Ma la giornata di oggi - aggiunge l’amministratore delegato del Lingotto - segna anche una svolta nella presenza della Fiat e della Chrysler in Russia perché getta le basi per un solido futuro». «Si tratta - dice - di una delle più grandi alleanze raggiunte dal nostro gruppo, una vera alleanza globale, in uno dei mercati con il più alto potenziale di sviluppo». «Questa partnership s’inserisce nella strategia del nostro rafforzamento internazionale e ci offre l’opportunità per valorizzare il know how delle nostre aziende, espandere la loro presenza geografica, aumentare l’offerta di prodotti e contenere i costi», spiega poi il manager del Gruppo torinese, reduce dalla presentazione della nuova Fiat 500 in Messico.

L’obiettivo ora consiste nel portare l’attuale esigua quota nel mercato russo (1%) fino al 17% entro il 2016, inseguendo Avtovas- Renault, ora al 25%. Ma per Marchionne non è una replica della finale Italia-Francia ai mondiali di calcio del 2006. Per questo insiste: «Vorrei vincesse la Russia, siamo qui per far ripartire la sua industria automobilistica». Piuttosto è «una questione di orgoglio» perché «hanno scelto noi, riconoscendo le nostre capacità».

Intanto sulla scena automobilistica della Russia si affaccia un chiacchierato oligarca locale. Il suo nome è Michail Prochorov che sbatte in faccia al Cremlino di Putin i suoi miliardi (un capitale privato che secondo la rivista russa Finans raggiunge 14,1 miliardi di dollari) dicendo di essere pronto ad avviare la produzione di un’auto elettrica “per le masse”. Dovrebbe essere “una berlina compatta, grande quanto una Fiat Bravo o una Volkswagen Golf e con la carrozzeria in plastica”. Prezzo previsto quello di 8.800 euro. E Prochorov sarebbe intenzionato a finanziare in prima persona il progetto per i primi due anni. Si dice che Putin abbia ascoltato attentamente le linee annunciate dall’oligarca.

Ma rimane da definire il sito produttivo. La compagnia di Prochorov, la Onexim Group, al momento non risulta proprietaria di alcuno stabilimento automobilistico. Ancora, quindi, è da chiarire se il miliardario russo stia pianificando delle acquisizioni o se, invece, abbia intenzione di trovare un partner industriale. Infine, nessun dettaglio è trapelato circa possibili concessioni di denaro pubblico.

Nel frattempo Anastasya Aksenty, portavoce della Yarovit (un’azienda produttrice di camion di San Pietroburgo) dichiara che sarà proprio la sua azienda a occuparsi della produzione e che Prochorov sarà l’investitore principale. E su questa mole d’informazioni relative all’eventuale sviluppo dell’industria dell’auto arrivano i dati statistici. Si apprende che dopo il crollo del 49% registrato nello scorso anno le vendite di auto in Russia dovrebbero crescere del 2,7% a 1,5 milioni nel 2010. Lo afferma l'Associazione delle imprese europee. Si tratta di un risultato simile a quello del 2009, quando le vendite dei veicoli raggiunsero quota 1,46 milioni. Allora furono la diminuzione dei redditi reali e il balzo dei tassi attivi le ragioni del calo delle vendite. Ed ora ecco che riparte - sotto l’occhio vigile di una Fiat targata Marchionne - l’avventura automobilistica della Russia.