- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Elena Ferrara

di Elena Ferrara

I “dalit” agitano l’India. Sono circa 200 milioni e rappresentano il 17% della popolazione. Scendono in piazza, protestano e lanciano la loro sfida pacifica al potere di Delhi. Stanchi di essere discriminati, offesi, umiliati, repressi. Sono i cristiani dell’India - la categoria più in basso nel sistema castale - e vengono sempre più penalizzati per la loro fede religiosa. La situazione è ad un alto livello di conflittualità e si rischiano nuove e forti rivolte di massa.

Esclusi dal mondo del lavoro e dalle attività sociali, i “dalit” registrano ogni giorno il peso delle discriminazioni: i loro bambini, a scuola, devono sedersi in fondo alla classe e sono trattati senza rispetto da insegnanti e compagni. Le loro baracche e abitazioni vengono speso distrutte o bruciate. Sono oggetto di aggressioni, insulti e propaganda razzista. E nonostante la legge punisca le affermazioni razziste, nessun giornale o politico è mai stato condannato per aver seminato odio contro di loro.

Le donne, quando restano sole, sono oggetto di violenze o stupri. La gente non stringe la mano a questa “minoranza” indiana né gli consente di mangiare o di comprare oggetti di uso domestico. Anche nei templi indiani si attua la discriminazione, vietando l'ingresso ai “dalit” e i sacerdoti chiamano la polizia quando li vedono mendicare nei pressi dei luoghi di culto. Il 66% dei “dalit” sono analfabeti. La loro mortalità infantile è la più alta fra tutti i gruppi etnici o sociali dell'India, mentre la speranza di vita media è la più bassa. Quando è concesso loro di lavorare, vengono costretti a condizioni di semi-schiavitù. Le istituzioni non forniscono acqua, servizi igienici, corrente elettrica, assistenza sociale. Questa è la realtà.

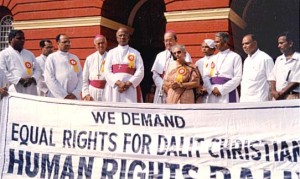

Intanto monta la protesta. A Chennai (capoluogo dello Stato del Tamil Nadu) una pacifica marcia a sostegno dei diritti dei “dalit” è degenerata nei giorni scorsi nell'arresto, per alcune ore, di centinaia di cristiani, tra cui tre presuli cattolici. La marcia aveva preso le mosse il 10 febbraio dalla città di Kanyakumari e in varie tappe, lungo un percorso di ben ottocento chilometri, era approdata a Chennai (città culla della cristianità indiana) dove ai manifestanti si erano uniti i membri della comunità locale.

L'iniziativa – che ha visto l'adesione di migliaia di persone – ha avuto come obiettivo quello di sensibilizzare le autorità statali sulle discriminazioni subite dai cosiddetti "fuori casta". Ma quando il corteo si è snodato per le vie di Chennai, la polizia ha reagito compiendo numerosi fermi. Tra questi, anche vari prelati cattolici. In un comunicato della “Catholic Bishop's Conference of India (Cbci)” si sottolinea che "questo è il modo con il quale il governo del Tamil Nadu e quello centrale rispondono alle legittime e democratiche istanze di pace e di amore della comunità cristiana".

La questione dei “dalit” è ora al centro dell'assemblea della Cbci a Guwahati. La marcia, si sottolinea, era un'iniziativa annunciata da tempo e, proprio per questo, conosciuta da parte delle autorità e le forze dell'ordine. I leader della comunità cristiana hanno aperto un'indagine su quanto avvenuto evidenziando che, nonostante gli arresti, continueranno a sostenere i diritti dei “dalit”. La lotta per l’affermazione dei diritti, comunque, si fa sempre più difficile e complessa. Si registrano ritardi nell'iter di approvazione di un provvedimento legislativo che consenta un uguale trattamento tra i “dalit” delle varie minoranze presenti nel Paese. Ai "fuori casta" cristiani e musulmani, per esempio, è tuttora inibito l'accesso al lavoro e ai servizi di base, concesso invece ai “dalit” indù; oppure i “dalit” che si convertono al cristianesimo o all'islam perdono ogni diritto goduto in precedenza.

In pratica, i “dalit” cristiani e musulmani chiedono al governo centrale di cancellare il terzo paragrafo del “Constitution Scheduled Castes Order” del 1950, che concede lo status e i diritti previsti per i fuori casta solo a indù, buddisti e sikh. Peraltro, la commissione nazionale per le minoranze linguistiche e religiose ha definito la norma discriminatoria e contraria ai dettami della Costituzione. In occasione delle celebrazioni per il 60° anniversario della proclamazione della Repubblica e dell'entrata in vigore della Costituzione, avvenuti il 26 gennaio 1950, il presidente della Cbci, il cardinale arcivescovo di Bombay, Oswald Gracias, aveva affermato: "In India, la Chiesa cattolica è sempre stata al servizio della nazione per realizzare il bene comune. Dopo lo Stato, la Chiesa è la principale istituzione che provvede all'istruzione per formare persone che possano dare un effettivo contributo alla società e al Paese. I cattolici sono promotori del dialogo per costruire ponti di comprensione, fiducia e armonia tra persone di ogni casta, credo politico e religioso e appartenenza etnica".

Intanto, nei giorni scorsi a Sagar, nel Madhya Pradesh, si è svolta un'altra manifestazione di sostegno per i diritti delle donne, alla quale, fra gli altri, ha partecipato un gruppo di religiose. In particolare, la protesta verteva sull'esigenza di migliorare l'accesso al sistema scolastico. Anche se il governo indiano ha espresso un forte impegno verso l'istruzione a favore di tutti, senza distinzioni tra sessi, il Paese risulta ancora tra quelli con l'indice di analfabetizzazione più alto tra le donne.

Per quanto riguarda infine l’aspetto prettamente politico della questione “dalit”, va ricordato che esiste un’organizzazione che fu fondata nel 1970 da Kanshi Ram, il “Messia degli intoccabili”, e cioè la “All India Backward and Minority Employess Federation”, dalla quale è poi scaturito un partito che ha dato ai “dalit” la possibilità di alzare la voce nei confonti di Delhi. Ed è chiaro che oggi, nel momento in cui monta la protesta, l’intera questione della “minoranza” diviene un fatto nazionale destinato, forse, a sconvolgere il sistema castale, scatenando un serrato confronto a livello politico.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Luca Mazzucato

di Luca Mazzucato

New York. “Come spendiamo i vostri soldi” è il riassunto degli sforzi dei repubblicani e delle proposte per le prossime elezioni, presentato al loro consiglio di amministrazione, ovvero l'assemblea dei finanziatori del partito. Un affare interno: nella relazione trimestrale il capo dell'Assemblea Repubblicana spiega di aver raccolto ottanta milioni di dollari convincendo gli americani a “salvare il paese dal socialismo e dall'Impero del Male,” cioè l'amministrazione Obama. Il tutto corredato da foto ritoccate di Barack Obama travestito da Joker.

La politica americana è ormai lanciata verso una deriva italiota, almeno per quanto riguarda la proposta politica della destra. Nonostante gli argomenti utilizzati dai repubblicani siano spesso puerili, è raro che i giornalisti nelle trasmissioni televisive più seguite calchino la mano sulle insostenibili contraddizioni degli esponenti conservatori. Il resoconto del congresso repubblicano è un documento assai interessante, perché mostra come, all'interno del ristretto consesso di finanziatori e dunque tra gli addetti ai lavori, i repubblicani non facciano alcun mistero del fatto che la loro tattica politica è basata sulla malafede, la paura e l'ipocrisia.

Ecco come i repubblicani hanno raccolto fondi nel 2009. I grandi donatori sono fuggiti dal partito in maniera “disastrosa,” abbandonando il comitato finanziatore. I piccoli donatori sono diventati la vera forza del partito, grazie al movimento ultra-conservatore dei “Tea Party.” Secondo la presentazione ufficiale in Powerpoint, la modalità seguita da questi piccoli donatori è la “donazione viscerale,” la cui motivazione può essere “reazionaria,” dovuta a “sentimenti estremamente negativi verso l'Amministrazione,” o in una sola parola: “la paura.” L'unico modo escogitato per tenersi stretti i grandi donatori è invece quello di offrire loro “soggiorni lussuosi nella contea del vino in California” oppure biglietti per “combattimenti agonistici a Las Vegas.” Oppure semplicemente “appellarsi alla loro ego.” Di politica, non se ne vede nemmeno l'ombra.

Per tener fede alla popolare T-shirt “Republicans for Voldemort,” i senatori repubblicani non si stancano di ripetere in aula che “è venuto il momento per i cittadini di levare i loro sguardi a Dio e chiedere un aiuto soprannaturale, sull'orlo di quest'abisso.” L'abisso essendo non la crisi economica devastante, ma il piano per il lavoro proposto da Barack Obama. Ma la pubblicazione di questo nuovo documento ha già spinto alcuni donatori, soprattutto religiosi, a ritirare il proprio sostegno al partito citando la propria contrarietà per la strategia della paura, con buona pace dell'ipocrisia.

Ecco alcuni esempi di malafede sbugiardata. L'anno scorso Barack Obama ha varato un piano di stimolo per l'economia di quasi ottocento miliardi di dollari, seguito la settimana scorsa dall'approvazione del nuovo pacchetto per il lavoro. L'opposizione repubblicana ha alzato le barricate al grido di “responsabilità fiscale,” ovvero bloccare qualsiasi legge che aumenti il deficit statale. Dimenticando ovviamente che, negli otto anni di W. Bush, il saldo positivo ereditato da Clinton è stato trasformato in una voragine di trilioni di dollari grazie ai tagli delle tasse ai redditi più elevati e alle due guerre, passati senza alcuna copertura di bilancio.

Assistiamo in continuazione ai rappresentanti repubblicani a Washington e in televisione stracciarsi le vesti per l'aumento del deficit provocato dai piani di sostegno all'economia. L'ultima mossa è stata l'ostruzionismo per bloccare l'estensione degli assegni di disoccupazione, con un redivivo Tom DeLay (ancora sotto processo) ad argomentare che chi è disoccupato se lo merita, perché è uno scansafatiche che non vuol cercar lavoro. Ma quando tornano nei loro distretti elettorali, ecco gli stessi repubblicani vantarsi dei finanziamenti strappati a Washington grazie al piano di stimolo. In prima fila l'astro nascente repubblicano Bobby Jindal, che nel suo distretto in Florida tuona contro gli aiuti statali proprio mentre distribuisce a famiglie e parrocchie bisognose assegni extra-large (di quelli lunghi due metri che si vedono nei film) con la sua firma, ma che provengono proprio dal piano di stimolo.

L'altro fronte su cui la “paura” come arma elettorale viene brandita senza pietà è la battaglia per la riforma sanitaria. I repubblicani al congresso si vantano, a porte chiuse, di aver fatto un ottimo lavoro. Sono infatti riusciti ad inventare, complici le assicurazioni sanitarie, la più grande campagna di bufale nella storia americana (dal primo tentativo di riforma sanitaria tentato da Clinton quindici anni fa). A cominciare dai “comitati di morte,” che con la riforma avrebbero ucciso i cittadini anziani iscritti al voto come repubblicani, fino al monito ripetuto in continuazione come un mantra e rivolto ad Obama: “Giù le mani del governo da Medicare!” Il sistema sanitario che cura tutti i cittadini sopra i sessantacinque anni negli Stati Uniti è pubblico e si chiama Medicare: i repubblicani sono riusciti non solo a convincere gli anziani che Medicare è privato e per quello funziona bene, ma che il governo Obama vuole nazionalizzarlo prima per smantellarlo poi. Un vero capolavoro.

Ma c'è di peggio. L'estenuante negoziato lungo un anno tra i democratici e i repubblicani sulla riforma sanitaria si è svelato per quello che tutti immaginavano (l'unico che ci credeva è il presidente Obama). Nonostante tutte le proposte repubblicane siano state incluse nella proposta di legge democratica, i senatori del GOP hanno tenuto finora in stallo i democratici, minacciando l'ostruzionismo e infine chiedendo che la proposta venga stracciate per ricominciare da capo il negoziato. Viene da chiedersi perché, ma per fortuna un senatore repubblicano l'ha spiegato candidamente ad un suo comizio: “Se non ci fossimo stati noi a far finta di discutere per tutto l'anno, a quest'ora avreste già la riforma approvata!”

Il più clamoroso esempio di malafede è la novità del giorno: la nemica giurata della riforma sanitaria, Sarah Palin, ha candidamente confessato alla tv canadese di essersi spesso recato in Canada per curarsi, attraversando il confine dall'Alaska, perché oltreconfine le cure prestate sono migliori che negli Stati Uniti. L'ammissione viene dopo mesi in cui la Palin denigra giornalmente la sanità pubblica canadese come inefficiente e basata sui “comitati della morte.”

La politica della paura gioca però contro il successo del partito stesso. La base ultra-conservatrice che viene aizzata contro il “presidente socialista” si presenta compatta alle primarie per votare immancabilmente il candidato più a destra, che dopo aver vinto le primarie non avrà però alcuna possibilità di vincere le elezioni contro il tipico candidato moderato democratico. Non ci resta che attendere con trepidazione il momento in cui un'analoga presentazione Powerpoint trapelerà dalle celebri scuole per veline, svelandoci il segreto del successo del Popolo della Libertà.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Eugenio Roscini Vitali

di Eugenio Roscini Vitali

Per ora si tratta di mera provocazione, ma l’atteggiamento siriano e la risoluta presa di posizione dello Stato ebraico ci riportano alla primavera del 1967, a pochi mesi dall’attacco preventivo con il quale Israele diede il via alla Guerra dei sei giorni. Allora le dinamiche che portarono al conflitto furono certamente diverse da quelle attuali, come diversi erano gli equilibri internazionali e gli attori pronti a giocarsi il controllo del vicino Medio Oriente, ma l’impegno a voler trasformare una crisi politica in un nuovo conflitto sembra ancora la stessa.

Lo dimostrano i fatti delle ultime settimane, l’attrazione dimostrata da Damasco verso la strategia iraniana e l’appello lanciato a Teheran per una difesa comune; il rinnovato sostegno a Hezbollah e il vertice di Damasco, organizzato a pochi giorni dall’appello con il quale il segretario di Stato americano, Hillary Clinton, esortava la Siria a “prendere le distanze” dalla Repubblica Islamica.

La tensione tra Damasco e Gerusalemme è ogni giorno più evidente e, al di là delle dichiarazioni, la possibilità di un conflitto non è più solo un’ipotesi. Sul delicato tema della sicurezza regionale, l’approccio diplomatico tentato dagli Stati Uniti a metà febbraio con la Siria non sembra aver ottenuto risultati tangibili. La cena organizzata a Damasco la sera del Natale musulmano, alla quale hanno partecipato il presidente Bashar Assad, il suo omologo iraniano, Mahmoud Ahmadinejad e il segretario generale del movimento Hezbollah, Hassan Nasrallah, è la prova di come il paese arabo non abbia alcuna intenzione di interrompere un rapporto che con Teheran dura ormai da trent’anni e che, in funzione anti-israeliana, fa dell’organizzazione sciita libanese il suo partner privilegiato.

Secondo quanto pubblicato dal quotidiano Haaretz, la Siria starebbe addestrando i combattenti dell’organizzazione paramilitare sciita sull’uso dei sistemi missilistici a corto raggio S-75 Dvinà (SA-2 Guideline) e Romb (SA-8 Gecko). Un training che evidenzia l’intenzione di Hezbollah di difendere le batterie di lancio dei razzi da 107 mm e 122 mm dagli attacchi dell’aviazione israeliana e che spiega perché Damasco, tra le armi che continuerebbe a contrabbandare verso il Libano, avrebbe incluso un numero non precisato di sistemi missilistici di difesa antiaerea trasportabili a spalla (MANPAD).

La notizia diventa di particolare interesse se poi si pensa che questa volta il materiale consegnato ad Hezbollah è di ultima generazione: in un articolo pubblicato dal Washington Institute's Web site si parla infatti di missili IGLA-S, armamenti a corto raggio di fabbricazione russa etichettati dalla NATO con il codice SA-24 Grinch.

Prodotto nella città di Kolomna dall’industria bellica KB Mashynostroyeniya (KBM), l’SA-24 è già stato adottato dall’esercito russo in sostituzione dei modelli SA-16 Gimlet ed SA-18 Grouse, sviluppati negli anni Ottanta dalla stessa KBM. Tra i migliori sistemi MANPAD oggi prodotti, l’IGLA-S appartiene all’ultima generazione dei sistemi missilistici antiaerei trasportabili a spalla e per le sue caratteristiche tecniche rappresenta un vero pericolo per le forze aeree israeliane (IAF).

Capace di operare anche in ore notturne e di colpire obiettivi di qualsiasi dimensione, è una minaccia per velivoli UAV, come lo Sky Warrior e l’MQ-9 Predator B/Reaper Hellfire, per elicotteri da combattimenti, quali l'AH-64D Apache Longbow e l’UH-60 Black Hawk, e per aerei ad ala fissa come il Lockheed AC-130H Spectre, l’AC-13U Spooky gunships e il Northrop Grumman A-10 Thunderbolt II “Warthog”, utilizzati nelle missioni si supporto ravvicinato alle operazioni di terra (CAS).

Gli IGLA-S consegnati ai miliziani di Hezbollah sono solo parte dei sistemi di difesa aerea che negli ultimi mesi, nonostante l’embargo e le varie Risoluzioni Onu, stanno rovinando il sonno del vertici militari israeliani. Non è infatti ancora chiaro se la Almaz Scientific Industrial Corporation (ASIC) abbia sospeso la fornitura dei sofisticati sistemi di difesa aerea a medio raggio S-300, che per l’Iran e la Siria già si parla dell’S-400 Triumf, nome in codice NATO SA-21 Growler. Ma per lo Stato ebraico il primo nemico rimane ancora Hezbollah: il ministro della Difesa israeliano, Ehud Barak, è certo che, in barba alla Risoluzione Onu 1701, il movimento sciita può ormai contare su un arsenale di 45.000 razzi, il triplo di quelli che aveva a disposizione alla vigilia del conflitto scoppiato nel 2006.

Mentre la Siria provoca Israele sul piano militare e prepara Hezbollah a difendere le sue roccaforti, Teheran spiazza la comunità internazionale con una mossa a sorpresa: recentemente il governo iraniano avrebbe deciso di portare in superficie gran parte delle scorte di uranio a basso arricchimento (LEU) prodotto negli impianti di Natanz. La notizia, contenuta in un recente rapporto stilato dagli ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (IAEA) e pubblicata la settimana scorsa dal New York Times, parla di circa 1.950 chilogrammi di combustibile nucleare con una concentrazione di U235 tra il 3% ed il 5%, prelevati dai bunker sotterranei della centrale di Fordo, vicino alla città di Qom, e portati in siti dove potranno essere trattati per l’arricchimento al 20%. Una decisione che mette il “prezioso” materiale alla mercé di sabotaggi e devastanti attacchi aerei e che anche agli occhi dei più sprovveduti appare come un’evidente provocazione nei riguardi di Israele: quello che in gergo viene chiamato “bull's-eye on stockpile”.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

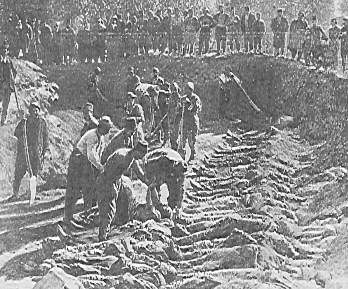

La recente condanna, da parte di una commissione parlamentare del Congresso americano, del genocidio di un milione e mezzo di armeni in Turchia nel 1915, è giunta in un momento molto delicato nei rapporti tra Washington e Ankara. Oltre a mettere a rischio la collaborazione turca su cui contano gli USA in più di una questione in Medio Oriente e in Asia sud-occidentale, il voto della scorsa settimana minaccia contemporaneamente di far saltare il complicato processo di distensione in corso tra Turchia e Armenia.

Ad agitare le acque è stato il voto (23 favorevoli e 22 contrari) con cui la Commissione Esteri della Camera dei Rappresentanti americana giovedì scorso ha bollato come “genocidio” il massacro della popolazione armena durante la Prima Guerra Mondiale. Secondo la Turchia, quei fatti non rappresenterebbero invece uno sterminio di massa deliberatamente progettato, ma andrebbero piuttosto inseriti nel caos del conflitto mondiale e del crollo in atto dell’Impero Ottomano, assediato da più parti, inclusa una ribellione interna armena appoggiata dalla Russia.

La risoluzione, promossa dal deputato democratico della California Howard Berman, dovrebbe così invitare il presidente degli Stati Uniti a impiegare la parola “genocidio” per descrivere la strage del 1915 nel corso del consueto discorso annuale che si terrà il prossimo mese di aprile. Per ottenere la definitiva approvazione, tuttavia, l’iniziativa della Commissione Esteri dovrà prima assicurarsi il voto dell’aula, ipotesi piuttosto improbabile alla luce delle reazioni che essa ha immediatamente suscitato.

Per impedire il passaggio della risoluzione sul genocidio armeno, il governo turco del Primo Ministro Recep Tayyip Erdogan aveva inviato a Washington alcuni parlamentari del partito di maggioranza ed era ricorso anche ai servizi di una nota compagnia americana di pubbliche relazioni per influenzare i politici coinvolti nel processo di voto. Nonostante gli sforzi é arrivata però l’approvazione e Ankara ha proceduto con il richiamo del proprio ambasciatore negli USA, promettendo ritorsioni più gravi in caso di un prossimo voto dell’intera Camera dei Rappresentanti sulla questione.

“Siamo seriamente preoccupati che il voto di condanna possa danneggiare le relazioni tra Stati Uniti e Turchia e impedire gli sforzi di normalizzazione nei rapporti tra Turchia e Armenia”, ha riassunto una nota dell’ambasciata turca a Washington. Le stesse preoccupazioni devono aver turbato anche il presidente Obama e il segretario di Stato, Hillary Clinton, entrambi impegnati nel vano tentativo di impedire il voto in commissione - sia pure tardivamente e nonostante il loro parere favorevole alla definizione di “genocidio” espresso in campagna elettorale nel 2008.

Con l’aumentare della sua influenza su scala regionale, d’altra parte, gli USA fanno affidamento sulla Turchia in relazione a molteplici questioni, a cominciare dalla pace tra palestinesi e israeliani, per passare al nucleare iraniano, al ripristino di normali rapporti con la Siria e alla stabilizzazione dell’Afghanistan. In quest’ultimo paese, inoltre, Ankara ha da poco incrementato il proprio contingente militare, mentre consente agli americani l’accesso ad alcune basi militari sul proprio territorio per facilitare i collegamenti logistici con l’Iraq occupato.

La potente comunità armena che vive negli Stati Uniti aveva già ottenuto qualche risultato parziale in passato sulla strada verso il riconoscimento del genocidio del 1915. Nel 1975 e nel 1984 la Camera dei Rappresentanti aveva approvato risoluzioni simili, le quali non avevano però mai raggiunto il Senato. Più recentemente, nel 2007, la Commissione Esteri della Camera si era espressa ancora una volta a favore, ma la fortissima opposizione proveniente dalla Casa Bianca occupata da George W. Bush aveva impedito il voto definitivo dell’aula.

A far sentire il proprio peso in quell’occasione era stata un’altra lobby molto influente dall’altra parte dell’oceano, quella israeliana. Un’influenza pro-turca sul Congresso che era iniziata sul finire degli anni Ottanta in concomitanza con la costruzione dell’alleanza strategica tra Israele e Ankara. Il deteriorarsi dei rapporti tra i due paesi negli ultimi tempi – a partire almeno dall’operazione “Piombo Fuso” lanciata a Gaza da Israele a fine 2008 e duramente condannata dal governo di Erdogan – può in parte spiegare il nuovo voto sulla condanna del genocidio armeno. Tanto più che lo stesso deputato Berman, e altri membri della Commissione Esteri che hanno appoggiato la mozione, risultano tradizionalmente vicini alle lobby israeliane in America.

Come a Tel Aviv, in molti ambienti filo-israeliani negli USA si guarda infatti con crescente preoccupazione al sempre maggiore coinvolgimento della Turchia nelle vicende del mondo arabo. Allo stesso modo, i settori neo-conservatori vicini a Israele ritengono che il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo (AKP) che governa ad Ankara stia pericolosamente indebolendo il tradizionale secolarismo delle istituzioni turche, facendo scivolare il paese verso una deriva islamista.

D’altro canto, altre associazioni filo-israeliane di destra, come l’Istituto Ebraico per la Sicurezza Nazionale (JINSA), e giornali conservatori, come il Wall Street Journal, si sono invece opposti alla condanna del genocidio armeno, precisamente per timore di un possibile ulteriore inasprimento dei rapporti con la Turchia, un alleato troppo importante per Israele e Stati Uniti. Una divergenza di opinioni che potrebbe aver diviso il fronte pro-israeliano e dato il via libera alla condanna del genocidio.

L’altro e più immediato effetto del voto in America sulla questione armena, come già anticipato, potrebbe riguardare il congelamento del processo di riavvicinamento tra Yerevan e Ankara. Da qualche tempo, il governo di Erdogan aveva mostrato una certa disponibilità nei confronti del vicino orientale per rivedere i sanguinosi eventi del 1915. Il nuovo atteggiamento aveva portato lo scorso settembre al ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra Turchia e Armenia e alla riapertura dei rispettivi confini, chiusi fin dal 1993.

Con la mediazione della Svizzera, e con il sostegno di Washington, era stato anche raggiunto un accordo per un trattato tra i due paesi, vincolato in ogni caso alla risoluzione della disputa territoriale tra Armenia e Azerbaijian - paese alleato della Turchia - per l’enclave territoriale del Nagorno-Karabakh. Il voto alla Commissione Esteri della Camera americana ha però spinto Ankara a bloccare la ratifica dell’accordo, assestando potenzialmente un colpo letale alle prospettive del già difficile processo di riconciliazione turco-armeno.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Benedetti

di Carlo Benedetti

Mosca. In sigla è “Glonass” e sta a significare “Global Navigation Satellite System”: un sistema di navigazione satellitare in grado di scrutare la terra, dal cosmo, con una precisione di circa 6 metri. Tutti, quindi, allertati per questo occhio vagante che è in grado di scovarci in ogni punto del globo. E la novità riguarda ora Mosca, che dalla fine degli anni ‘80 gestisce un proprio sistema di posizionamento globale il “Glonass” e che ora sferra l’attacco finale: il momento-chiave dell’intero programma. La Russia, infatti, sta per mettere in orbita dieci nuovi satelliti che abbracceranno tutti i continenti e che faranno del “Glonass” il supercontrollore dei nostri giorni.

Attualmente sono 23 i satelliti russi del sistema (gli ultimi 3 funzionano in regime sperimentale dal 2 marzo scorso) che coprono tutto il territorio nazionale, con un segnale abbastanza forte per definire dove si trova una persona o un oggetto. A spiegare questa strategia da “grande fratello” è Aleksandr Vorobiev, capo dell’ufficio stampa della “RosKosmos”, l’Agenzia spaziale russa: ”Al momento - dichiara - senza questi tre ultimi satelliti la precisione sulla quale possiamo contare è di circa 6 metri, per la superficie terrestre, e di 4,8 metri per il territorio russo.

Gli strumenti di individuazione sistemati nelle nostre basi terrestri hanno un margine di intervento pari a 4 o 5 metri e il navigatore è sempre pronto ad indicare se bisogna girare a destra o a sinistra. In Russia attualmente, la copertura è del 98 %. Fra i vantaggi del “Glonass” di Mosca c’è il fatto che il segnale non viene disturbato appositamente, a differenza del sistema americano, che per motivi di sicurezza, riduce la potenza del segnale nei luoghi strategicamente importanti. Il che si avverte particolarmente nei porti settentrionali”.

Quanto alla “commerciabilità” del sistema russo, l’esponente del “Glonass” ne ricorda le “origini” militari, ma rileva che oggi si è sul piano di una completa demilitarizzazione. Tanto che l’eventuale mercato per i navigatori utili nella ricerca di auto rubate, persone disperse e per definire possibili deformazioni di ponti e di dighe, è pari a 7 milioni e non si limita soltanto alla Russia.

Sono ora interessati al sistema molti paesi dell’Oriente e dell’America Latina che non immaginano il loro lavoro senza il segnale del sistema russo che ha già rivoluzionato le tecniche di rilievo topografico. Infatti la continua evoluzione del sistema, l'innovazione tecnologica dei ricevitori, le nuove metodologie V.R.S. (Virtual Reference Station), l'ingresso del rilievo GPS nel Catasto Italiano (Pregeo 8), hanno contribuito a far crescere l'interesse da parte dei tecnici operanti nel settore topografico verso questa tecnologia, facendo entrare l’acronimo GPS nel loro frasario comune.

Ma il sistema GPS non è l’unica costellazione di satelliti esistente. E’ alla fine degli anni ’80 che l’Unione Sovietica, infatti, sviluppò il sistema “Glonass” che - gestito dalle Forze Spaziali russe (Vks) - aveva come base di lancio il cosmodromo di Baikonur nel Kasachstan. Da allora, su tutta l’attività di questo programma strategico è caduto il “top-secret”, accresciuto dal fatto che i gruppi terroristici possono agire con un’incredibile precisione - nemmeno immaginabile fino a pochi anni fa - sfruttando le innovazioni nel campo dei sistemi di guida satellitare; innovazioni di cui possono usufruire, appunto, grazie al Global Positioning System americano o al russo “Glonass” o ancora a Galileo, il sistema satellitare europeo.

Ed ora, per la Russia - allenata alle vicende degli 007 - si apre un nuovo campo commerciale: il “Glonass” diventa un “settore” d’esportazione di alto profilo strategico.