- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Incidenti causati dalla polizia locale, stragi ai posti di blocco americani, torture disumane nelle carceri. Più di 109 mila morti, di cui oltre 66 mila civili. Uno scempio consumato fra il 2004 e il 2009. Fino a venerdì scorso, il mondo non ne sapeva nulla. A tre mesi dalla pubblicazione dei file segreti sull’Afghanistan, torna a farsi sentire la voce di Wikileaks. Il sito internet creato dall’australiano Julian Assange stavolta punta il dito contro l’altra guerra degli Stati Uniti, quella in Iraq.

Nei 400 mila nuovi documenti sottratti al segreto militare si ricostruiscono operazioni sconosciute e incidenti insabbiati, con tanto di date e coordinate geografiche. Soprattutto, si dà l’elenco completo delle vittime. Nomi e cognomi dei morti, anche di quelli buttati nelle fosse comuni. Gli Stati Uniti avevano sempre negato di tenere un registro dei civili uccisi. Mentivano, ora quel registro è su internet.

Il nuovo materiale pubblicato è frutto del lavoro coordinato di Wikileaks, New York Times, Washington Post e associazioni di attivisti come “Iraq Body Count”. Alcune rivelazioni del dossier sono state anticipate dalla tv araba al-Jazeera, che ha costretto Assange ad organizzare di corsa una conferenza stampa a Londra. “Vogliamo correggere la verità - ha detto il fondatore di Wikileaks - questi documenti rivelano sei anni di guerra in Iraq con dettagli dal terreno. Le truppe sul territorio, ciò che vedevano, facevano e dicevano”. Parliamo di “un numero di vittime cinque volte superiore all’Afghanistan”.

Fra le atrocità rivelate, le più impressionanti sono quelle sulle torture inflitte ai prigionieri. Uomini frustati, appesi a ganci, fulminati da scariche elettriche, violentati sessualmente. Gli abusi sono confermati dai referti sanitari. Almeno sei persone sono morte in questo modo per mano dei soldati iracheni. Sevizie che continuarono indisturbate anche dopo lo scandalo di Abu Ghraib, nel 2004.

Fra le atrocità rivelate, le più impressionanti sono quelle sulle torture inflitte ai prigionieri. Uomini frustati, appesi a ganci, fulminati da scariche elettriche, violentati sessualmente. Gli abusi sono confermati dai referti sanitari. Almeno sei persone sono morte in questo modo per mano dei soldati iracheni. Sevizie che continuarono indisturbate anche dopo lo scandalo di Abu Ghraib, nel 2004.

Migliaia poi le vittime di esecuzioni sommarie. Gli Stati Uniti sapevano, ma hanno scelto il silenzio. Anche quando hanno appreso che i poliziotti loro alleati avevano amputato tutte le dita a un prigioniero, per poi scioglierle nell’acido davanti ai suoi occhi. Secondo il New York Times, su alcuni episodi gli americani hanno svolto delle indagini, ma la maggior parte delle segnalazioni è stata semplicemente ignorata.

Il dossier degli orrori rivela anche che i soldati americani erano soliti usare civili iracheni come “apripista”. Vale a dire, li mandavano avanti sulle strade e sui campi infestati dalle mine antiuomo. Tra i casi specifici, quello dell’elicottero Apache: lo stesso mezzo da guerra coinvolto nell’uccisione di due giornalisti della Reuters, documentata da Wikileaks in estate, avrebbe ucciso con raffiche di mitragliatrice due miliziani iracheni che si erano già arresi.

Il sito di Assange svela alcuni particolari perfino sulla morte di Nicola Calipari, l’agente italiano del Sismi ucciso nel 2005 da un soldato americano ad un checkpoint vicino Bagdad. In macchina con lui c’era Giuliana Sgrena, la giornalista del Manifesto sequestrata e da poco tornata in libertà. Nei file di Wikileaks è riportato l’interrogatorio cui i servizi segreti giordani hanno sottoposto Sheik Husain, ex leader della cellula di Al Qaeda a Bagdad. Husain avrebbe rivelato che per la liberazione di Sgrena sarebbe stato pagato un riscatto di 500 mila dollari.

Lui stesso, dopo aver incassato il denaro, avrebbe telefonato al ministero dell’Interno iracheno, dicendo che la macchina su cui la giornalista e Calipari viaggiavano verso l’aeroporto era imbottita d’esplosivo. Un motivo sufficiente a far premere il grilletto di un marine. Ma un particolare non torna ed è quello del colore della macchina: nei nuovi documenti si parla di una Chevrolet blu, ma Calipari è morto in una Toyota Corolla bianca.

Quali reazioni ha suscitato tutto questo? Le più prevedibili in assoluto. “Nessuna sorpresa - secondo il ministro dei Diritti Umani di Bagdad - avevamo già dato notizia di molte cose che sono accadute”. Anche il Pentagono sceglie il low profile, cercando di minimizzare: “Molti episodi - si legge in una nota - erano stati a suo tempo ampiamente riportati in servizi di cronaca”.

Quali reazioni ha suscitato tutto questo? Le più prevedibili in assoluto. “Nessuna sorpresa - secondo il ministro dei Diritti Umani di Bagdad - avevamo già dato notizia di molte cose che sono accadute”. Anche il Pentagono sceglie il low profile, cercando di minimizzare: “Molti episodi - si legge in una nota - erano stati a suo tempo ampiamente riportati in servizi di cronaca”.

Il segretario di stato Hilary Clinton, invece, opta per la seconda soluzione retorica normalmente usata contro il giornalismo di guerra, condannando “la divulgazione di documenti che mettono a rischio la vita di soldati e cittadini americani”. Forse non si sono accorti della contraddizione. Se non è uno scoop, perché dovrebbe mettere in pericolo qualcuno?

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Si chiama Edl, Engish Defence League. È un movimento xenofobo nato in Inghilterra circa un anno fa e piace tanto a naziskin e hooligan. Ha una forte base territoriale e fa della violenza sulle strade il suo principale strumento diplomatico. Il programma politico non poggia su grandi architetture filosofiche. In sostanza, sono nemici dell’Islam.

A sentir loro, non sono affatto razzisti. Non se la prendono a priori con il Corano, anche perché probabilmente non l’hanno mai letto. Dicono di essere contro il fondamentalismo e, soprattutto, contro il famigerato processo d’islamizzazione che minaccia la cultura occidentale. Un’ossessione che ultimamente serpeggia dalla Svezia all’Olanda, dal Belgio all’Austria, fino agi Stati Uniti. In questi paesi gli xenofobi sono già riuniti in forze politiche rilevanti, se non di governo. Ma attivisti di estrema destra fremono anche in Francia, Germania e Svizzera.

Sfruttando il vento favorevole, l’Edl inglese ha in progetto di creare una forza islamofoba continentale. L’acronimo resterà lo stesso, cambierà solo il significato della prima lettera: si chiamerà European Defence League. Il nuovo movimento vedrà la luce il prossimo 30 ottobre, quando si concluderà il processo per incitamento all’odio razziale contro Geert Wilders, capo della destra ultraconservatrice olandese e autentico guru dell’anti-islamismo. Difficile immaginare un leader più carismatico di lui per la nuova formazione.

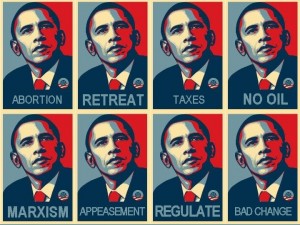

In attesa della palingenesi europea, gli inglesi dell’Edl stringono i rapporti con i cugini statunitensi del Tea Party, un partito che si colloca a destra dei repubblicani più assatanati e che avrà un ruolo di primo piano alle prossime elezioni americane di medio termine (suoi i candidati in Delaware e nello stato di New York). Nati dalla rabbia che la crisi economica ha generato, quelli del Tea Party hanno inizialmente sfogato il loro becero populismo mediatico contro le grandi banche e l’amministrazione che le ha salvate.

Ora che Goldman Sachs e Citybank non fanno più notizia, i nazionalisti hanno spostato il mirino su un altro bersaglio facile: i mefistofelici islamici. Quest’estate, la controversa vicenda della moschea a Ground Zero ha dato loro un’altra grande occasione di cavalcare l’onda dell’emotività popolare e di allargare la propria base di consenso oltre ogni limite immaginabile.

Proprio ad articoli infuocati contro la moschea deve la sua notorietà (e, chissà come, la sua credibilità) Pamela Geller, la blogger di New York che, secondo un’inchiesta del settimanale britannico The Observer, sarebbe il tramite principale fra il Tea Party e l’Edl.

Proprio ad articoli infuocati contro la moschea deve la sua notorietà (e, chissà come, la sua credibilità) Pamela Geller, la blogger di New York che, secondo un’inchiesta del settimanale britannico The Observer, sarebbe il tramite principale fra il Tea Party e l’Edl.

La donna ha incontrato a Manhattan i leader del partito inglese e ha scritto su internet di condividerne “l’ideologia”. A loro volta, i razzisti inglesi hanno espresso sincera ammirazione nei confronti di Pamela e della sua santa crociata.

Non solo, l’Edl ha anche invitato a Londra il rabbino Nachum Shifren, impetuoso oratore del Tea Party, che nella terra della regina dovrebbe tenere una conferenza sulla Sharia dai toni prevedibilmente non morigerati.

Naturalmente, tutte queste smancerie hanno anche una spiegazione economica. Se è vero che il Tea Party è finanziato dai dollari dei milionari americani ultraconservatori, la nuova alleanza potrebbe consentire all’Edl di investire maggiori risorse nel reclutamento e nell’attivismo.

Ma questi ragionamenti elementari forse sono già dei sofismi per gli standard degli attivisti Edl. Per capirne davvero lo spirito, occorre vederli all’opera. Due settimane fa, col volto coperto dalla santissima croce di S. Giorgio (protettore dell’anonimato?) hanno costretto la polizia di Leicester, cittadina inglese con una nutrita enclave musulmana, alla più grande operazione negli ultimi 25 anni.

In seguito ad una manifestazione cui il ministro degli Interni aveva negato l’autorizzazione, si sono scontrati con 13 squadre delle forze dell’ordine e con gli acerrimi nemici di Unite Against Fascism, un’organizzazione di estrema sinistra. Alcuni portavano cartelli e striscioni con scritto “La legge della Sharia distruggerà la Gran Bretagna e tutti i nostri valori britannici”. Evidentemente, vogliono pensarci loro.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Rosarita Catani

di Rosarita Catani

AMMAN. Ad un anno esatto dallo scioglimento del Parlamento, in Giordania è iniziata la nuova campagna elettorale per le prossime elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati (Màjlis an-Nuwwàb) del Regno di Giordania (al-Màmlaka al-Urdunìyya al-Hàshimiyya). In vista della scadenza, fissata per il prossimo 9 Novembre, gli aspiranti parlamentari stanno gareggiando per accaparrarsi ogni angolo disponibile per le strade di Amman per "appendere" i loro manifesti e striscioni e slogan di clichè. I cittadini sembrano scoraggiati e si lamentano vedendo gli stessi volti e gli stessi slogan delle precedenti elezioni che non riflettono i bisogni della comunità.

Le elezioni del 2007 videro una vittoria schiacciante dei candidati vicini al Governo, candidati "indipendenti" ed espressione dei vari clan ('ashà'ir) del Paese,mentre l'opposizione islamista (Jàbhat al-àmal al-Islàmiyya - Fronte Islamico del Lavoro, vicino ai Fratelli Musulmani)sosteneva che i risultati furono falsati dalla corruzione di molti elettori da parte di elementi vicini al governo.

Un inviato di Al Jazeera assistette direttamente alla compravendita di voti davanti ai seggi elettorali della circoscrizione al-Balqà’ 4. La legge elettorale giordana vieta ai candidati di offrire regali agli elettori per garantirsene il voto: la condanna può essere il carcere o una multa. Tuttavia, la compravendita dei voti è un fenomeno diffuso in Giordania, dovuto anche alla scarsa partecipazione popolare a causa della diffusa sfiducia dei cittadini nei confronti del Parlamento.

Di recente, il Re Abdullah II ha promulgato una nuova legge elettorale. La nuova legge innalza il numero di seggi della Camera dei Deputati da 110 a 120 e mantiene il sistema di voto "un uomo - un voto" per il quale un cittadino può votare solo per un candidato. La nuova legge, inoltre, rinomina i distretti in “zone elettorali”. Ciascuna di esse é divisa in un seggio unico per ogni sottodistretto e il numero totale dei seggi per

la zona elettorale è equivalente al numero dei seggi controllati dai vecchi distretti, eccezione fatta per le quattro zone elettorali dove sono stati aumentati i seggi.

Per esempio, il terzo distretto di Amman aveva cinque seggi. Secondo la nuova legge, il nuovo distretto è diviso in cinque sotto-distretti. Il governo asserisce che il nuovo sistema dovrebbe tenere a freno il tribalismo perché non specifica i confini geografici per i sotto distretti. Gli elettori saranno registrati nelle zone elettorali e saranno in grado di votare dei candidati in lizza per ciascuno dei loro sotto-distretti delle zone elettorali.

I candidati, dall’altro canto, devono scegliere un sotto-distretto in cui candidarsi e, teoricamente, non dovrebbero essere in grado di determinare chi voterà per loro nel loro sotto-distretto. Però da questo potrebbe ottenersi l’effetto contrario, e cioè che con i sotto-distretti più piccoli, i candidati potrebbero fare affidamento più sulle loro affiliazioni tribali e fare campagna elettorale tra un più piccolo gruppo di votanti familiari, rispetto a prima.

Il Parlamento, nella nuova versione espansa, comprende quattro seggi addizionali per le città di Amman, Zarqa e Irbid. I seggi non sono stati aggiunti per adattarsi ai cambiamenti della popolazione, ma per venire incontro, almeno in parte, ad una delle richieste chiave avanzate dai riformatori. Essi hanno a lungo chiesto un aggiustamento per la distribuzione dei seggi che tendono ad essere più a favore

delle aree più tribali, rurali, e poco popolate - dove il supporto per il governo è forte - e contro le aree urbane densamente popolate, dove islamisti e giordani di origini palestinesi tendono a vivere.

L’aumento dei seggi ne riserverebbe sei aggiuntivi per le donne, innalzando il livello della rappresentanza femminile in Parlamento al 9%, che é il livello medio negli altri paesi arabi. La reazione pubblica nei confronti della nuova legge è stata quasi silenziosa; i giordani rimangono disinformati sulle opzioni della legge elettorale e sull’inadeguatezza dell’attuale sistema. Inoltre, anche all’interno dei riformisti non vi è consenso su quale sia il miglior sistema elettorale da adottare e quindi non c’è alcun chiaro messaggio che possa essere tradotto in una campagna di sensibilizzazione per educare l’elettorato.

Il governo avrebbe potuto fare di più per riformare la legge elettorale senza minare lo status quo di un parlamento docile con poteri legislativi limitati. Esso avrebbe potuto fare una piccola concessione, ad esempio accettando le richieste dei riformisti di tornare a un sistema elettorale misto. Aggiungendo perfino 10 seggi al Parlamento, per essere scelto da un sistema di rappresentanza proporzionale - avrebbe potuto dare sia ai partiti politici, sia ai leader tribali, un incentivo a lavorare collettivamente sui programmi politici.

Un tale cambiamento non avrebbe alterato la composizione demografica del Parlamento; anzi, avrebbe rappresentato un positivo passo avanti nel supportare una cultura democratica e nel far corrispondere la retorica riformistica del governo ad un’azione concreta. Ma nonostante ciò in alcune parti del paese si sente la voglia, sia nella società che nelle autorità, di dare una svolta al sistema politico giordano, che dimostri

come la democrazia nel vero senso del termine non é solo elezioni ed urne.

Il cambiamento del nuovo modo di fare politica sta nascendo a piccoli passi a Shafa Badran, un sobborgo di Amman, dove la campagna elettorale del candidato Ziad Al Hajjaj, viene condotta dall'Arch. Hmoud Awwad Al Hajjaj, laureato in Italia all’UAV di Venezia ed attivista politico già ai tempi dell'Università. Realizzazione di dibattiti pubblici e convegni, campagne di informazione su argomenti di interesse per i cittadini tramite manifesti e volantini, un sito del candidato aggiornato costantemente dove i cittadini possono lasciare i loro commenti, sono le caratteristiche dell’attività che sta svolgendo per il candidato l’Arch. Hmoud Hajjaj.

Il cambiamento del nuovo modo di fare politica sta nascendo a piccoli passi a Shafa Badran, un sobborgo di Amman, dove la campagna elettorale del candidato Ziad Al Hajjaj, viene condotta dall'Arch. Hmoud Awwad Al Hajjaj, laureato in Italia all’UAV di Venezia ed attivista politico già ai tempi dell'Università. Realizzazione di dibattiti pubblici e convegni, campagne di informazione su argomenti di interesse per i cittadini tramite manifesti e volantini, un sito del candidato aggiornato costantemente dove i cittadini possono lasciare i loro commenti, sono le caratteristiche dell’attività che sta svolgendo per il candidato l’Arch. Hmoud Hajjaj.

Questo modo di fare politica é nuovo per la popolazione giordana, abituata a sontuosi pranzi offerti da aspiranti parlamentari nelle loro campagne elettorali. Ma la campagna condotta dall'Arch.Al Hajjaj per il candidato della 5 circoscrizione, ha un volto nuovo che non vuole essere solo un strumento d'informazione, ma soprattutto l'occasione per coinvolgere i cittadini e stimolarli a segnalare problemi, preoccupazioni, per avvicinarli sempre di più ai lavori della campagna elettorale. Per Al Hajjaaj “la politica é innanzitutto la capacità di ascoltare la gente ed é per questo che attraverso la nostra campagna d'informazione per la presentazione del candidato abbiamo un efficace strumento per ascoltare, capire e rispondere alle richieste dei cittadini”.

Concetti ribaditi anche in altre occasioni: “Le analisi più attente e lungimiranti della situazione attuale in Giordania, insistono nel ricordarci che il mondo non può più funzionare secondo gli schemi dei decenni passati, in cui ha consumato più di quanto potesse distruggendo risorse e incrementando le distanze tra ricchi e poveri, tra sud e nord, lasciando a terra innanzitutto le nuove generazioni”. “Niente sarà più come prima. Dobbiamo e possiamo raccogliere questa sfida positivamente, interrogandoci sul modo in cui la nostra comunità funziona, e quale contributo d’idee e di azioni possiamo dare, per far sì che le nostre risorse materiali e umane non si disperdano per diventino invece la ricchezza possibile delle vite future. Discutere e crescere insieme; non per demolire o distruggere, ma per costruire”.

Al momento sembrano posizioni che sintetizzano l’aria nuova che si respira ad Amman. “Senza ricambio e senza idee forti e passioni - ha proseguito Hmoud Al Hajjaj - pur nella difesa di antichi valori, non si può contrastare l’involuzione politica che tanto pesantemente si è abbattuta sulla Giordania nelle ultime elezioni politiche. Non possiamo, con vecchie logiche, ipotecare il futuro e sacrificare le prospettive di una politica nuova e progressista; bisogna rilanciare e rinvigorire a livello locale le prospettive di un buon governo delle nostre amministrazioni affrontando con spirito adeguato le nuove sfide”.

Vedremo tra pochi giorni quanto questo nuovo approccio sarà penetrato in un elettorato abituato fino ad ora con una logica tradizionale e di retroguardia a cimentarsi con le scadenze politiche del regno. Se insomma, un refolo di vento nuovo saprà togliere la sabbia di una presunta democrazia dagli occhi dei giordani.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

In ogni campagna elettorale americana che si rispetti, le ultime fasi sono quelle in cui si tira fuori il coltello e si combatte all’ultimo sangue. Non è un gioco raffinatissimo, ma di solito funziona. E stavolta ce n’è davvero bisogno. Alle elezioni di mid-term del prossimo 2 novembre sono in ballo tutti i 435 seggi della Camera, 37 dei 100 seggi del Senato e 39 delle 54 poltrone da governatore. Ce n’è abbastanza da giustificare la mattanza pre-elettorale. In particolare, gli scontri più efferati degli ultimi giorni si sono concentrati nelle due più importanti metropoli del Paese, Chicago e New York.

Nella Grande Mela continua a far parlare di sé Carl Paladino, candidato repubblicano alla carica di governatore. Alla tenera età di 64 anni, Carl si è buttato in politica sotto il segno dell’agguerritissimo Tea Party, frangia estremista del partito dell’elefante. Pubblicamente, è un bigotto irreprensibile: contrario all’aborto anche in caso di stupro e nemico giurato di chiunque non sia cristianamente eterosessuale. Ma, quando si tratta di business, per il ricco imprenditore è un’altra storia.

Il New York Post e il Daily News hanno però rivelato agli elettori che uno dei locali di Carl è affittato da una clinica in cui si distribuisce la pillola abortiva RU486. Altri due stabili del repubblicano fondamentalista sono occupati da discoteche per omosessuali. Allora Carl rincara la dose. Per ribadire che la sua moralità puritana va aldilà degli affari, arriva a sostenere che “i gay possono fare il lavaggio del cervello” e “i bambini non dovrebbero essere esposti a uno spettacolo terribile come il Gay Pride”. Il giorno dopo, il New York Post pubblica la foto di un membro dello staff paladino. È a torso nudo, in mezzo alla parata omosessuale. E una bellissima lesbica gli lecca la faccia.

La guerra continua a Chicago, dove a contendersi il seggio che fu di Obama sono rimasti il democratico Alexi Giannoulias e il repubblicano Mark Kirk. Invece di una radura nebbiosa, i due scelgono un programma tv di prima serata per prendersi a stilettate. Dapprima, Kirk accusa Giannoulias per l’istituto di credito di cui è proprietario. Non solo in tempi di crisi la “Broadway Bank” eroga prestiti che i poveri contribuenti americani non riescono a restituire, ma finanzia addirittura la malavita locale.

Non spiccioli riciclati per i ladruncoli, ma miliardi dollari finiti nelle tasche di oscuri gangster. Alexi suda freddo, arrabatta una giustificazione improponibile. Poi passa al contrattacco e svela al Paese le bugie che l’ufficiale di Marina Kirk ha scritto sul curriculum. Non è mai stato nominato “ufficiale d’intelligence dell’anno”, non ha mai combattuto nel Golfo, né in Iraq. Il candidato repubblicano non prova neanche a replicare e si accartoccia in un goffo mea culpa.

Nel frattempo, il presidente Obama fa di tutto per recuperare consensi. L’obiettivo principale sono i giovani. Se nel 2008 sono stati il pilastro del successo alle Presidenziali, oggi il gli under 30 sono delusi. Dal riformismo del “Yes we can” si aspettavano qualcosa di più e alle prossime elezioni potrebbero decidere di tornare al “come eravamo”. Obama sa di doverli riprendere per i capelli e si scatena. Va in giro per università a tenere discorsi in maniche di camicia, compare sulla copertina della rivista “Rolling Stones” e rilascia interviste a Mtv e ad altre reti musicali. Imperversa su Facebook e Twitter.

Nel frattempo, il presidente Obama fa di tutto per recuperare consensi. L’obiettivo principale sono i giovani. Se nel 2008 sono stati il pilastro del successo alle Presidenziali, oggi il gli under 30 sono delusi. Dal riformismo del “Yes we can” si aspettavano qualcosa di più e alle prossime elezioni potrebbero decidere di tornare al “come eravamo”. Obama sa di doverli riprendere per i capelli e si scatena. Va in giro per università a tenere discorsi in maniche di camicia, compare sulla copertina della rivista “Rolling Stones” e rilascia interviste a Mtv e ad altre reti musicali. Imperversa su Facebook e Twitter.

Non appena il presidente sembra imboccare la strada giusta, subito spuntano fuori nuove beghe a distrarlo. Stavolta la seccatura arriva dai californiani. Lo stesso giorno delle elezioni, quei libertini vogliono votare anche per legalizzare la marijuana. Non una vera rivoluzione, ma una leggina che consenta di portarsi in tasca appena 30 grammi d’erba. L’iniziativa è riuscita a mettere d’accordo Obama e il “governetor” della California Arnold Swarzenegger, entrambi contrari. Il ministro della Giustizia Eric Holder ha fatto sapere che Fbi, polizia federale, Dea e antidroga in nessun caso permetteranno “la coltivazione, il trasporto o la vendita di marijuana”.

Scaramucce a parte, le ultime settimane hanno segnato per i democratici la parziale resurrezione politica. La clamorosa affermazione del Tea Party alle primarie, indebolendo i repubblicani, ha ridato al partito di Obama la fiducia smarrita. Resistere è possibile, bisogna conservare i numeri per continuare con le riforme. Secondo un sondaggio nazionale eseguito per Abc e Washington Post, fra metà settembre e metà ottobre il vantaggio repubblicano si è più che dimezzato, passando dal 13 al 6%. Alla Camera servono 218 seggi per avere la maggioranza: i repubblicani sono certi di averne almeno 204, i democratici si fermano a 184. Ma altri 39 sono in bilico. La partita è ancora aperta.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Emanuela Pessina

di Emanuela Pessina

BERLINO. Al congresso di partito dei giovani dell'Unione Cristianodemocratica, tenutosi sabato alle porte di Berlino, la Cancelliera Angela Merkel ha dato per fallito il concetto abituale di società multiculturale. Secondo la Merkel, la multiculturalità è stata considerata finora come la banale convivenza di diverse culture, che si dispongono una accanto all'altra in uno stesso paese e cui non sono richiesti ulteriori sviluppi. Quest'idea è, di per sé, troppo semplicistica e la Merkel la dà già per "fallita": la società tedesca ha bisogno di una nuova prospettiva sociale che cresca sulla base di un modello multiculturale più complesso in cui le differenti tradizioni interagiscano attivamente.

Una linea molto ambiziosa, quella della Cancelliera, che prevede innanzitutto l'integrazione assoluta degli immigrati per garantire un loro ruolo attivo nella società tedesca. Per Angela Merkel, gli immigrati devono ambire all'integrazione totale e la lingua e l'istruzione sono i primi, imprescindibili passi in questo processo. Porte aperte anche agli immigrati già specializzati e istruiti, quindi, che possono andare a supplire a quella mancanza di ingegneri, dottori e tecnici specializzati registrata in Germania negli ultimi anni.

Il ragionamento della Cancelliera non farebbe una piega, non fosse che i requisiti per entrare a far parte del prototipo avanzato di società multiculturale sono troppo alti e non tutti gli immigrati e emigranti hanno le possibilità materiali per acquisirli. Padronanza della lingua, titoli di studio e integrazione sociale, per quanto basilari, costituiscono spesso mete irrangiungibili, rese ancora più lontane dalla difficoltá quotidiane.

Ma quel che sorpende di più è che la voce di Angela Merkel va a inserirsi in un dibattito, quello sull'integrazione, che sta occupando le prime pagine di tutti i giornali da un mese a questa parte, e che ha già suscitato polemiche da ogni parte. E la Cancelliera sembra proprio avere preso le parti di Horst Seehofer (CSU), il presidente della consorella bavarese della CDU, conosciuto per la sua poca sensibilità in materia immigrazione.

Seehofer ha di recente espresso i suoi dubbi riguardo la politica migratoria prospettata dal Governo e lo ha fatto in maniera tanto esplicita quanto discutibile, suscitando parecchio imbarazzo tra le fila dell'opposizione e non solo. "La Germania non è un Paese di immigrati- ha sottolineato con veemenza Seehofer- e l'Unione cristiano-sociale difende la cultura tedesca contro la multiculturalità". A questo proposito, Seehofer ha precisato che non sarà l'eventuale mancanza di forza lavoro specializzata a rendere plausibile l'mmigrazione incontrollata. Per Seehofer il modello multiculturale è irrimediabilmente "morto".

Seehofer ha di recente espresso i suoi dubbi riguardo la politica migratoria prospettata dal Governo e lo ha fatto in maniera tanto esplicita quanto discutibile, suscitando parecchio imbarazzo tra le fila dell'opposizione e non solo. "La Germania non è un Paese di immigrati- ha sottolineato con veemenza Seehofer- e l'Unione cristiano-sociale difende la cultura tedesca contro la multiculturalità". A questo proposito, Seehofer ha precisato che non sarà l'eventuale mancanza di forza lavoro specializzata a rendere plausibile l'mmigrazione incontrollata. Per Seehofer il modello multiculturale è irrimediabilmente "morto".

Ma per l'opposizione le critiche di Seehofer sono limitate e vanno a toccare solo gli immigrati turchi e quelli arabi, quei popoli, quindi, di tradizione musulmana. Le sue idee costituiscono un muro culturale, un ostacolo psicologico immenso a quella che è l'integrazione effettiva di culture di base diversa da quella tedesca. A livello più ampio, inoltre, se il Governo esige istruzione e integrazione da parte degli immigrati, deve anche fornire a tutti i mezzi necessari per raggiungerli, ha accusato l'opposizione. Altrimenti, come al solito, la politica di immigrazione si va a risolvere in una selezione dei più meritevoli fra i benestanti, che hanno la possibilità di studiare a priori. I corsi di lingua, ad esempio, devono essere accessibili a tutti.

In particolare, le parole velenose di Seehofer erano per il ministro dell'Economia Rainer Bruederle (FDP) e la sua proposta di semplificare il processo di acquisizione di esperti dall'estero. Secondo il ministro dell'Economia, nel 2009 la mancanza di personale specializzato ha causato al Paese quasi 15 miliardi di euro di perdita e la semplificazione dell'ingresso di personale specializzato potreebe far fronte alla mancanza. Tanto per cominciare, il ministro proporrebbe di abbassare il reddito minimo richiesto agli specializzati extracomunitari per avere il permesso di soggiorno defintivo da 66mila euro a 40mila per anno.

I cambiamenti effettivi, comunque, si rimandano a metà novembre, quando la Coalizione si riunirà ufficialmente per discutere la questione delle forze lavoro specializzate. In calendario c'è, in particolare, la discussione circa i titoli di studio acquisiti all'estero: la proposta del ministro del Lavoro Annette Schavan (CDU ) prevede il riconoscimento delle specializzazioni ottenute nei rispettivi Paesi d'origine a oltre 300mila immigrati, concesso finora solo a quelli di provenienza comunitaria.