- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Braconi

di Mario Braconi

L’ex primo Ministro australiano Howard lo aveva detto chiaro e tondo nel 2001: “decideremo noi chi verrà a vivere nel nostro Paese e le circostanze in cui lo fa”. La traduzione politica di questa affermazione è stata la cosiddetta “Pacific Solution” (amabile gioco di parole, Soluzione Pacifica, ma anche Soluzione del Pacifico): sette anni di repressione dell’immigrazione “clandestina”, basata sulla geniale soluzione di spostare i richiedenti asilo in paesi vicini, il cui unico obiettivo era assicurarsi che le loro richieste venissero “processate” fuori dal Paese (Nauru o Papua Nuova Guinea). Soluzione che ovviamente ha messo in allarme le associazioni che si occupano di diritti umani (Amnesty International e Human Rights Watch, tra le altre).

Il Governo conservatore ha sostenuto che per anni, grazie alla sua politica rigorosa (impietosa?) nei confronti dei boat people, il numero dei richiedenti asilo provenienti via mare si è sostanzialmente azzerato; niente affatto, ribatte Elaine Pearson, di Human Rights Watch, secondo cui i dati sbandierati dall’esecutivo non tengono conto delle imbarcazioni “dissuase” prima di liberarsi del loro carico umano, né del fatto che la gran parte dei “clandestini” sbattuti a Nauru hanno finito per ottenere comunque l’asilo politico in Australia - insomma, questa è la politica “dura” della destra australiana: vellicare il lato peggiore degli Australiani e complicare sadicamente l’iter per ottenere asilo politico.

Putroppo l’ossessione di una immaginaria invasione di immigrati, agitata anche da alcuni quotidiani scandalistici, trova un terreno fertile nell’opinione pubblica australiana: infatti perfino l’attuale premier laburista Julia Gillard, che quando era all’opposizione non aveva esitato a definire la “Soluzione Pacifica” una “farsa costosa ed insostenibile”, una volta al potere ha finito per proporre la seguente “alternativa”: un nuovo centro di “processamento” delle richieste di asilo dei clandestini diretti in Australia, opportunamente sistemato a Timor Est.

Tuttavia nessuno poteva immaginare che il governo inciampasse sul caso di due immigrati clandestini, noti ai media come con due orribili sigle, M61 e M69, i quali, grazie ai loro legali, sono riusciti a demolire un intero edificio di ipocrisia e di ingiustizia. Nell’ottobre del 2009, i due, cingalesi che sostengono di rischiare la vita a causa della persecuzione dell’esercito dello Sri Lanka in quanto presunti sostenitori delle Tigri Tamil, sbarcano su Christmas Island, un Territorio Non Autonomo australiano.

Grazie al Programma Soluzione Pacifica, dal settembre 2001 (e fino al 2008), Christmas Island è stata estromessa dalla cosiddetta Australia Immigration Zone, ovvero dalla zona in cui una persona che vi arrivi senza autorizzazione ha comunque diritto di chiedere un visto: insomma M61 e M69, assieme agli 89 richiedenti asilo che sono con loro, cadono nel trappolone ordito dal governo Howard ai danni dei disperati come loro.

Grazie al Programma Soluzione Pacifica, dal settembre 2001 (e fino al 2008), Christmas Island è stata estromessa dalla cosiddetta Australia Immigration Zone, ovvero dalla zona in cui una persona che vi arrivi senza autorizzazione ha comunque diritto di chiedere un visto: insomma M61 e M69, assieme agli 89 richiedenti asilo che sono con loro, cadono nel trappolone ordito dal governo Howard ai danni dei disperati come loro.

A quel punto, il destino dei due è nelle mani di “contractor” privati assoldati dal Governo australiano per condurre il processo di Valutazione dello Status di Rifugiato - si immagini con quale livello di indipendenza. Sfortunatamente, il modo in cui i due dipingono le loro tribolazioni in Sri Lanka non è coerente con le informazioni ufficiali che il governo di Canberra ha deciso di credere su quel paese, per cui la loro richiesta viene respinta.

Potrebbe anche finire qui se non fosse per l’intervento di alcuni legali esperti che decidono di prendere di petto il governo e far scoppiare il caso: prima di tutto, sostengono, è discutibile che a decidere su una questione di vita o di morte sia un soggetto diverso da una Corte australiana. Inoltre, mentre a chi arriva in Australia in aereo e con un visto turistico è consentito chiedere asilo ed eventualmente ricorrere in appello contro un eventuale responso negativo, simili possibilità sono escluse per chi arriva, altrettanto illegalmente, via mare.

Un’altra circostanza, infine, contestano gli avvocati dei due richiedenti asilo (un collegio di professionisti di altissimo livello, che hanno prestato la loro opera gratis): le persone che attendono una decisione sul loro status di rifugiati politici lo fanno da detenuti. Poiché la detenzione è possibile solo nei casi prescritti dalla legge e poiché l’intera procedura è disegnata proprio per liberarsi del fastidioso obbligo di rispettarla, la detenzione nel caso di specie è da considerarsi illegittima ed arbitraria.

L’11 novembre il verdetto dell’Alta Corte australiana ha dato ragione ai due richiedenti asilo politico: i suoi sette giudici, all’unanimità, hanno concluso all’unanimità che ai due è stata “negata una procedura equa”. Raggiante David Manne, uno dei loro avvocati: “E’ fallito il tentativo di mantenere queste persone al di fuori della legge australiana e delle garanzie previste dai nostri tribunali”. Un verdetto che rinfranca quelli che credono che anche agli ultimi sia concesso, almeno ogni tanto, di vivere un happy ending. Meno entustiasta il governo, che adesso dovrà affrontare la “grana” di migliaia di ricorsi da parte di persone detenute arbitrariamente dopo viaggi della speranza in mezzo ad indicibili sofferenze.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

A più di otto mesi di distanza dalle elezioni parlamentari, la situazione di stallo nelle trattative per la formazione del nuovo governo iracheno sembra essere finalmente giunta a termine. Il nascente gabinetto di coalizione, guidato ancora dal primo ministro uscente Nouri al-Maliki, si fonda tuttavia su un accordo di spartizione del potere lungo linee settarie ed etniche alquanto fragile. Voluta fortemente da Washington, l’alleanza che proverà a governare l’Iraq nei prossimi mesi dovrà fronteggiare da subito numerose contraddizioni, apparse evidenti già poche ore dopo la firma dello stesso patto di governo.

Secondo le condizioni stabilite a Baghdad, l’Alleanza per lo Stato di Diritto, cioè il partito del premier Maliki, continuerà ad avere il controllo dell’esecutivo. Il leader dei curdi, Jalal Talabani, rimarrà presidente dell’Iraq, mentre alla coalizione sunnita Iraqiya sono stati garantiti due incarichi di minore importanza come la presidenza del Parlamento e di un consiglio non ancora ben definito, ma che dovrebbe vigilare sulle questioni relative all’economia e alla sicurezza nazionale.

Il raggruppamento Iraqiya, guidato da Ayad Allawi, sciita secolare, ex primo ministro e uomo della CIA, ottenne il maggior numero di seggi nel voto dello scorso 7 marzo - 91 su 325 - ma nei mesi seguenti non è stato in grado di mettere assieme una maggioranza per assicurarsi la guida di un nuovo governo. Le rivalità interne al mondo politico e alla stessa società irachena hanno impedito anche agli altri partiti usciti vincitori dalle elezioni di raggiungere un accordo: l’Alleanza per lo Stato di Diritto con 89 seggi, l’altro blocco sciita, Alleanza Nazionale Irachena, dell’ex premier Ibrahim al-Jaafari con 70 seggi e i nazionalisti curdi con 43 seggi.

Dai risultati era emersa subito l’impossibilità per entrambe le coalizioni con il maggior numero di seggi di formare un governo senza l’appoggio sia dei curdi che dell’Alleanza Nazionale Irachena, all’interno della quale il peso maggiore è esercitato dal Movimento Sadrista di Muqtada al-Sadr, fondatore della milizia che dal 2003 ha combattuto strenuamente l’occupazione americana dell’Iraq. Inizialmente contrari ad affidare l’incarico di governo sia a Maliki che ad Allawi, i sadristi hanno alla fine rinunciato al veto sul reincarico al premier in carica, verosimilmente dietro suggerimento di Teheran, spianando di fatto la strada all’accordo per il nuovo governo.

Il giorno successivo alla stipula del patto, le spaccature tra i vari protagonisti sono però immediatamente emerse. Giovedì scorso, a nemmeno tre ore dall’inizio della sessione parlamentare e dopo l’elezione di Osama al-Nujayfi a presidente del principale corpo rappresentativo iracheno, la maggior parte dei colleghi di quest’ultimo, facenti parte della coalizione Iraqiya, hanno abbandonato l’aula. Le loro richieste di votare sul rilascio di detenuti sunniti e sulla cancellazione di alcune deliberazioni prese dalla cosiddetta commissione per la “de-baathificazione”, incaricata di impedire la partecipazione alla vita politica agli ex membri del partito che fu di Saddam, erano, infatti, state respinte poco prima.

Senza i membri della coalizione Iraqiya, la rielezioni del presidente Talabani non è stata possibile al primo voto, nel quale sono necessari i due terzi dei deputati, ma solo al secondo tentativo grazie ad una maggioranza semplice, come previsto dalla legge. Una volta riconquistata la presidenza, Talabani ha affidato l’incarico per la formazione del nuovo gabinetto a Maliki, atteso ora da intense consultazioni che potrebbero durare anche parecchie settimane. Oltre alle richieste dei vari neo-alleati per ottenere posizioni di potere, Maliki dovrà tener conto delle pressioni degli Stati Uniti, da dove si farà di tutto per emarginare il movimento di Muqtada al-Sadr.

Senza i membri della coalizione Iraqiya, la rielezioni del presidente Talabani non è stata possibile al primo voto, nel quale sono necessari i due terzi dei deputati, ma solo al secondo tentativo grazie ad una maggioranza semplice, come previsto dalla legge. Una volta riconquistata la presidenza, Talabani ha affidato l’incarico per la formazione del nuovo gabinetto a Maliki, atteso ora da intense consultazioni che potrebbero durare anche parecchie settimane. Oltre alle richieste dei vari neo-alleati per ottenere posizioni di potere, Maliki dovrà tener conto delle pressioni degli Stati Uniti, da dove si farà di tutto per emarginare il movimento di Muqtada al-Sadr.

Il fragile risultato raggiunto a Baghdad è peraltro il frutto delle sollecitazioni statunitensi e di quelle dell’Iran, la cui influenza sulla politica irachena è aumentata considerevolmente negli ultimi anni. Mentre da Washington si spingeva per assegnare ad Ayad Allawi un ruolo di primo piano nel nuovo governo, da Teheran si è cercato, e ottenuto, di proiettare Maliki verso un nuovo mandato. Come già ricordato, è stato in sostanza il via libera dei sadristi a quest’ultimo a permettere il raggiungimento di un accordo, ovviamente in cambio di concessioni non specificate da parte del primo ministro in pectore.

Nelle ultime settimane di negoziati, i principali esponenti delle coalizioni si erano recati nelle capitali dei paesi confinanti, a dimostrazione delle contrastanti influenze esterne esercitate sulla vita politica dell’Iraq. A Iran, Siria e Turchia Maliki ha garantito l’impegno di contenere il movimento separatista curdo, mentre ai paesi a maggioranza sunnita ha ribadito la sua volontà di raggiungere un accordo con la minoranza sunnita irachena. Lo stesso Allawi è rimasto ben poco a Baghdad negli ultimi mesi, finché pochi giorni fa sembra essere stato convinto a fare un passo indietro da una telefonata del presidente Obama in persona.

In Iraq, il vice-presidente americano Joe Biden e, tra gli altri, gli influenti senatori John McCain e Joseph Lieberman avevano poi tentato, senza successo, di convincere i nazionalisti curdi a cedere la presidenza ai sunniti della coalizione Iraqiya. Ad Allawi rimarrà allora la guida di un consiglio le cui competenze, oltre che la denominazione ufficiale, restano ancora da stabilire. Se secondo gli americani il consiglio dovrà bilanciare i poteri del premier, Maliki ha già fatto sapere che non intende sottoporre le decisioni del proprio governo a nessuna autorità.

La sostanziale sconfitta degli USA nella promozione del nuovo esecutivo iracheno, come è stato sottolineato dagli stessi media americani, contrasta viceversa con l’importante successo strategico conseguito dal vicino Iran. La posizione subordinata che ancora una volta avrà la minoranza sunnita nel governo Maliki minaccia comunque già da ora la sopravvivenza dell’esile maggioranza parlamentare e di scatenare così nuovi scontri nel paese.

La sostanziale sconfitta degli USA nella promozione del nuovo esecutivo iracheno, come è stato sottolineato dagli stessi media americani, contrasta viceversa con l’importante successo strategico conseguito dal vicino Iran. La posizione subordinata che ancora una volta avrà la minoranza sunnita nel governo Maliki minaccia comunque già da ora la sopravvivenza dell’esile maggioranza parlamentare e di scatenare così nuovi scontri nel paese.

Le tensioni che attraversano la realtà politica irachena già si sono manifestate recentemente in varie violenze settarie che hanno ucciso 58 persone in una chiesa cattolica di Baghdad, 113 in una serie di attacchi coordinati nella stessa capitale e altre 11 in seguito a esplosioni nelle città sacre agli sciiti di Najaf e Karbala.

In questo scenario, e con il recente annuncio del boom petrolifero nei giacimenti del sud del paese, da Washington si stanno moltiplicando le voci di quanti chiedono un prolungamento della permanenza dei soldati americani in Iraq oltre la scadenza del dicembre 2011, come fissato dall’accordo stipulato tra Maliki e George W. Bush due anni fa.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di mazzetta

di mazzetta

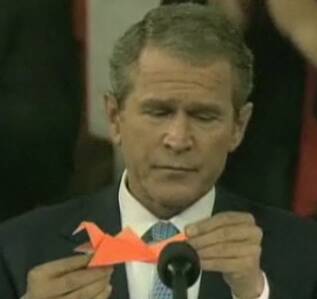

George W. Bush ha appena cominciato il lancio del suo libro di memorie e già si è procurato guai grossi. Lancio saggiamente ritardato a dopo le elezioni di midterm per il veto del partito repubblicano al gran completo. Tutti temevano che avrebbe ricordato agli americani alcuni episodi sgradevoli della loro recente storia e quanto il partito repubblicano abbia sostenuto tutte le scelte sbagliate e spesso sciagurate della sua amministrazione. Scelte che hanno impantanato gli Stati Uniti in diverse guerre in giro per il mondo, mentre si ponevano le basi per il più clamoroso crack finanziario della storia, puntualmente giunto sul finire della presidenza Bush.

Il libro è una banale apologia degli anni da presidente, ma contiene alcune affermazioni non scontate e gravide di conseguenze. La più evidente è la rivendicazione della decisione di autorizzare il waterboarding e altri metodi di tortura. Lasciando da parte la penosa giustificazione fornita da Bush, già dimostrata falsa da prove documentali interne alla stessa amministrazione, perché il reato di tortura non ammette scriminanti come lo stato di necessità e nemmeno può essere vanificato dal parere di un legale istruito dal vicepresidente, figurarsi invocare l'ignoranza o l'errata comprensione della legge.

Bastava una ricerca bibliografica per rendersi conto, gli Stati Uniti hanno impiegato una serie di pratiche che in passato avevano denunciato come tortura ai danni di soldati americani o alleati. Che oggi potrebbero essere torturati da nemici, che a loro volta si potrebbero giustificare dicendo che l'hanno dovuto fare per salvare vite dei loro, l'ha detto Bush che si può, lo fanno anche gli americani. E siamo alla barbarie.

La circostanza non è sfuggita ad Amnesty International e ad altre decine di associazioni per la protezione dei diritti umani, tra le quali l'ACLU (American Civil Liberties Union) che si è messa alla testa di un coro che chiede la nomina di un procuratore che indaghi se il presidente Bush ha violato la legge federale che proibisce la tortura. Le affermazioni di Bush non sono nuove, già aveva sostenuto la stessa posizione sul waterboarding in una trasmissione televisiva, ma stampate nero su bianco sul suo libro diventano della prova a carico meno contestabile, la confessione scritta.

Una confessione che a rigor di leggi nazionali e internazionali potrebbe, e in alcuni casi dovrebbe, portare all'arresto di George W. Bush, privato cittadino e non più capo di stato, non appena atterri in uno dei numerosi paesi che hanno siglato la convenzione ONU contro la tortura o in quelli che hanno sancito la giurisdizione universale nel caso di crimini contro l'umanità. Un problema relativo per Bush, che prima di diventare presidente non era mai stato all'estero, ma un problema serio per le istituzioni statunitensi, visto che l'accusa si potrebbe estendere ad altre personalità coinvolte nella pratica, dai generali fino a chi faceva davvero il lavoro sui detenuti, in questo gioco non vale nemmeno rispondere “ho solo obbedito agli ordini”.

Una confessione che a rigor di leggi nazionali e internazionali potrebbe, e in alcuni casi dovrebbe, portare all'arresto di George W. Bush, privato cittadino e non più capo di stato, non appena atterri in uno dei numerosi paesi che hanno siglato la convenzione ONU contro la tortura o in quelli che hanno sancito la giurisdizione universale nel caso di crimini contro l'umanità. Un problema relativo per Bush, che prima di diventare presidente non era mai stato all'estero, ma un problema serio per le istituzioni statunitensi, visto che l'accusa si potrebbe estendere ad altre personalità coinvolte nella pratica, dai generali fino a chi faceva davvero il lavoro sui detenuti, in questo gioco non vale nemmeno rispondere “ho solo obbedito agli ordini”.

Fino a oggi l'amministrazione Obama aveva affrontato il problema di possibili giudizi criminali sull'amministrazione precedente, nascondendosi dietro lo slogan “noi guardiamo avanti, al futuro e non al passato”. Idea bizzarra, accolta la quale vorrebbe dire che nessun crimine sarebbe mai censurabile, se non si guarda al passato i crimini cessano di essere tali non appena sono consumati.

Sofismi a parte, la confessione scritta di Bush pesa moltissimo, perché se il sistema si astiene dal giudicarlo una volta confessata la sua responsabilità, si lede gravemente la costituzione americana e si procura un colpo terribile alla credibilità del ceto politico, già abbastanza compromessa dall'aver assecondato proprio le politiche di cui Bush è stato alfiere per due mandati, quelle stesse che i neoconservatori sostengono e perseguono da decenni con stile inimitabile e sempre uguale.

La confessione di Bush offre l'attesa occasione per verificare se c'è traccia di volontà politica di sanzionare le plateali infrazioni delle leggi americane e internazionali commesse dall'amministrazione precedente. Un'occasione che probabilmente gli Stati Uniti perderanno, la crisi economica che corre verso nuove depressioni sminuirà sicuramente l'attenzione sulla faccenda, Bush rischia veramente solo se a un certo punto dovesse montare la voglia di punirlo per una crisi economica sempre più lunga e severa.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Era qualche anno che nel Regno Unito non si vedeva una scena simile. Trenta, forse quarantamila studenti in strada, a Londra, marciano davanti a Westminster. Poi proseguono fino alla Millbank Tower, sede del partito Conservatore (per intenderci, una versione prestigiosa di via dell'Umiltà). Urlano, cantano, spiegano striscioni, alzano cartelli. Un corteo pacifico, poi una frangia di manifestanti più agitati dà inizio al caos. Alcuni oggetti vengono dati alle fiamme. Nella confusione qualcuno riesce a entrare nel grattacielo dei Tory e, dal tetto, bersaglia i poliziotti. Per strada è scontro, almeno nove i feriti portati via in ambulanza. Nelle stesse ore, anche davanti alla sede dei Libdem di Clegg qualche automobile va a fuoco.

In nessun caso la violenza è giustificabile. Anche Aaron Porter, leader della National Students Union e principale organizzatore della manifestazione, ha definito "inaccettabile" il comportamento di chi ha spaccato vetrine o ha usato l'accendino per qualcosa di diverso dalle sigarette. Superando la solita condanna morale, tuttavia, è innegabile che il disordine moltiplichi la visibilità. Ora tutta Europa sa quello che il governo di Cameron vuole fare ai giovani inglesi.

La riforma presentata dai conservatori prevede di triplicare le tasse universitarie. In principio fu Blair, che alzò il tetto di spesa da mille a tremila sterline l'anno. Ora, procedendo per via esponenziale, si progetta di arrivare a novemila sterline: quasi undicimila euro per un anno di università. Pubblica. Il migliore degli studenti spenderebbe in tutto fra i quaranta e i cinquantamila euro per laurearsi. A questo, si aggiungono tagli a quasi tutte le borse di studio.

La riforma presentata dai conservatori prevede di triplicare le tasse universitarie. In principio fu Blair, che alzò il tetto di spesa da mille a tremila sterline l'anno. Ora, procedendo per via esponenziale, si progetta di arrivare a novemila sterline: quasi undicimila euro per un anno di università. Pubblica. Il migliore degli studenti spenderebbe in tutto fra i quaranta e i cinquantamila euro per laurearsi. A questo, si aggiungono tagli a quasi tutte le borse di studio.

Come è possibile che si arrivi a questo proprio nel Paese che ha inventato lo Stato Sociale? Purtroppo la spiegazione è semplice. Dalla crisi la Gran Bretagna è uscita con un debito pubblico da rapina a mano armata. L'unica soluzione è imbracciare la scure da tagliaboschi e abbattere la spesa pubblica. In particolare, nell'ambito dell'educazione superiore, si prevede di arrivare a un taglio del 40%. Di fatto, quasi una privatizzazione, che costringerebbe i ragazzi a indebitarsi oltre ogni limite concepibile per studiare. Un po' come avviene negli Stati Uniti. Sennonché oltreoceano di borse di studio ne hanno a volontà e le università pubbliche, quantomeno, esistono.

I Tory si giustificano dicendo che non si tratta di un'ingiustizia. I giovani potranno infatti iniziare a pagare le tasse al termine del loro ciclo di studi, quando saranno entrati nel mondo del lavoro e avranno raggiunto uno stipendio di almeno ventunomila sterline l'anno. La logica è questa: più studi oggi, più guadagnerai domani, quindi è giusto che paghi di più. Ed è qui il marcio.

L'unica ragione per cui valga la pena studiare, nella mente dei vecchi amministratori, è quella di accumulare grana. Non immaginano che uno studente possa perder tempo sui libri spinto da qualcos'altro. Magari dalla passione? Niente da fare, il solo modello che hanno in mente è il manager tirato a lucido nella London School of Economics.

Il risultato non è difficile da prevedere. Saranno privilegiati i corsi di studio che consentono l'accesso a professioni ad alto reddito, mentre nelle facoltà umanistiche avanzerà la desertificazione. Si moltiplicheranno ingegneri e medici senza alcuna vocazione. Figurarsi gli aspiranti banchieri. E i poveri? È vero, il pagamento dei debiti sarà differito. Ma non sembra difficile pronosticare che molti ragazzi in difficoltà economiche, di fronte alla prospettiva di dover pagare una cifra così alta e in chissà quanti anni, si scoraggino in partenza e decidano di lasciar perdere.

Il risultato non è difficile da prevedere. Saranno privilegiati i corsi di studio che consentono l'accesso a professioni ad alto reddito, mentre nelle facoltà umanistiche avanzerà la desertificazione. Si moltiplicheranno ingegneri e medici senza alcuna vocazione. Figurarsi gli aspiranti banchieri. E i poveri? È vero, il pagamento dei debiti sarà differito. Ma non sembra difficile pronosticare che molti ragazzi in difficoltà economiche, di fronte alla prospettiva di dover pagare una cifra così alta e in chissà quanti anni, si scoraggino in partenza e decidano di lasciar perdere.

La nuova riforma pone inoltre un problema politico tutt’altro che secondario. In campagna elettorale, infatti, i Liberaldemocratici si erano impegnati a non aumentare le tasse universitarie. Se adesso votassero a favore della riforma Tory, con ogni probabilità direbbero addio per sempre a buona parte dell'elettorato under30. Per i Conservatori, d'altro canto, è impensabile cambiare strategia in corso d'opera. Non solo per banale coerenza, ma anche per non sfiduciare il mercato e le aziende che da più parti reclamano il pugno di ferro.

Nel frattempo, i disoccupati aumentano. Si prevede che entro il 2012 sfonderanno il muro dei tre milioni. Ma non sembra che i ragazzi abbiano intenzione di aspettare in silenzio. Forse esagera chi incautamente si precipita a scomodare il '68 e il '77. Però l'orgoglio inglese contro la riforma dell'università (come già quello francese contro la riforma delle pensioni) dimostra quanto sia stupido il luogo comune secondo cui ogni popolo ha il governo che si merita.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

Il VI Congresso del Partito Comunista di Cuba, convocato per il prossimo Aprile, non sarà un congresso di routine. Segnerà, in qualche modo, una decisa svolta nella storia della Rivoluzione cubana, che ha scelto di non rimanere ferma davanti all’inevitabile riassetto socio-economico per salvaguardare la continuità del processo politico. E, come sempre, diversamente da quanto afferma la vulgata generale circa una scarsa democrazia in voga sull’isola, l’appuntamento congressuale avrà tutte le caratteristiche di una discussione che pervaderà in lungo e largo il Paese.

Certo non sarà una discussione tra le elites. Prima seminari nazionali con dirigenti e specialisti dei temi economici, quindi seminari in tutti i municipi dell’isola per preparare i quadri che parteciperanno alle riunioni con le comunità popolari. In seguito, dal 1 Dicembre al 28 febbraio, la discussione attraverserà tutta la popolazione per poi raccogliere, entro l’11 marzo, proposte, emendamenti e opinioni sulla base delle quali si procederà alla stipula del documento congressuale.

La discussione congressuale entrerà nel merito dei provvedimenti in qualche modo già annunciati. L’attualizzazione del modello economico e le sue inevitabili ripercussioni su quello sociale, saranno affrontate con una discussione le cui linee saranno indicate dal documento programmatico che tra qualche giorno circolerà nel Paese. Nell’annunciare il Congresso, il Presidente Raul Castro ha indicato nella “ battaglia economica” il centro nevralgico della discussione, “perché da essa dipendono sostenibilità e preservazione del nostro sistema sociale”.

I media internazionali stampati su carta dell’impero, specializzati nel non voler riconoscere l’isola e le sue ragioni, hanno scritto a profusione su improbabili mutazioni genetiche del socialismo cubano. Cuba, infatti, accusata fino a ieri di essere inguaribilmente socialista, da qualche giorno è accusata di non esserlo più abbastanza. Le annunciate, profonde modificazioni dell’organizzazione del lavoro sull’isola, hanno avuto, come effetto secondario, quello di spiazzare i celebrati “esperti” che, dai bar di Little Habana a Miami, scrivono di Cuba.

Almeno nelle critiche c’è un tratto di coerenza: rimproverata per non aver mai aderito alla moda imperante del modello unico, l’isola subisce ora le reprimende per voler continuare a perseguire un unico modello. I suoi detrattori - almeno quelli non ingaggiati armi e bagagli con la mafia di Miami - l’accusavano fino a ieri come minimo di insostenibilità del modello, prodotto inevitabile dell’inapplicabilità del sistema. In sostanza, le colonne dei giornali che fino a ieri spiegavano l’inutilità di un’economia sussidiata dall’estero e sussidiante verso l’interno, oggi grondano di nostalgia per i sussidi.

Tra le tante obiezioni dei critici a tempo indeterminato, una delle più frequenti si riferiva all’insopportabilità sistemica della piena occupazione e del livellamento salariale, considerati due tra gli elementi da imputare all’utopia. Seppure simbolici di una concezione egualitaria e socialista della società, proprio in ragione della loro insostenibilità essi sarebbero luogo privilegiato della crisi della struttura economica del paese e, con ciò, primi nemici proprio delle aspirazioni di partenza.

Ponendo ipocritamente Cuba in alternativa a Cina e Vietnam, la sovrapposizione del sistema socialista e del modello cubano era utilizzata strumentalmente per declamare ragione e conseguenza della crisi del progetto di società scelto dall’isola caraibica. Confondendo fino ad ora i due termini (modello e sistema) e ciò che essi significano, i critici di cui sopra dimostrano di capire poco del sistema, del modello e di Cuba stessa.

La riforma del mercato del lavoro cubano, pur ripetutamente annunciata da ormai qualche anno, è certamente un fatto nuovo; apre scenari difficili da prevedere in tutta la loro portata e rompe schemi consolidati, cari all’ortodossia di nemici e amici. Ma appare, in buona sostanza, come un tentativo necessario di far fronte ad una crisi economica che va aggredita. L’intenzione evidente è semplice: far funzionare quello che non funziona. Inefficienze e disorganizzazione pesano troppo su un’economia che già patisce un blocco economico di quasi cinquant’anni, inumano ed anacronistico, che ha provocato oltre 751 miliardi di dollari di danni diretti e molti di più indiretti.

La riforma del mercato del lavoro cubano, pur ripetutamente annunciata da ormai qualche anno, è certamente un fatto nuovo; apre scenari difficili da prevedere in tutta la loro portata e rompe schemi consolidati, cari all’ortodossia di nemici e amici. Ma appare, in buona sostanza, come un tentativo necessario di far fronte ad una crisi economica che va aggredita. L’intenzione evidente è semplice: far funzionare quello che non funziona. Inefficienze e disorganizzazione pesano troppo su un’economia che già patisce un blocco economico di quasi cinquant’anni, inumano ed anacronistico, che ha provocato oltre 751 miliardi di dollari di danni diretti e molti di più indiretti.

L’impossibilità di realizzare affari con Cuba, se si vuole farlo anche con gli Stati Uniti, produce una contorsione ulteriore della già difficile partita dell’import-export tra l’isola e i fornitori di prodotti. Le importazioni di Cuba (che non gode di linee di credito a medio e lungo termine garantite dagli organismi finanziari internazionali) sono pagate subito e a caro prezzo, mentre le esportazioni dei suoi prodotti, sulla base dei prezzi internazionalmente imposti dal Wto, risentono sia del livellamento verso il basso del valore di scambio dei prodotti che della diminuzione della produzione nazionale, risultato di un’organizzazione interna del mercato del lavoro ormai insufficiente e superata.

Questo è uno dei punti chiave del problema. Con i nuovi provvedimenti, i privati, organizzati in cooperative, potranno lavorare nell’edilizia, nella falegnameria, nei trasporti nei servizi in generale; insomma potranno fare tutto quello che già - illegalmente e affrontando il rischio di multe - fanno. Si trasformerà insomma in diritto ciò che è già presente in fatto, eliminando sostanzialmente il mercato nero dei prodotti e delle prestazioni, che pure tanto danno reca alla già fragile economia e che tanta diseguaglianza intrinseca produce proprio nella patria dell’egualitarismo.

E se con la riforma del sistema valutario (nel 1994, quando fu legalizzato il possesso dei dollari) si mise una pietra tombale sul mercato nero della valuta, ora si spera che la legalizzazione di attività lavorative esercitate da privati riduca al minimo lo svolgimento delle stesse attività in nero. L’obiettivo finale è che tutto questo contribuisca a rendere minore la distanza tra la domanda di beni e servizi della popolazione e la possibilità dello Stato di soddisfarla. Sprechi, inefficienze e abusi possono essere fortemente ridotti proprio da politiche economiche premianti e calibrate sulle necessità del consumo interno.

In particolare il trasporto pubblico e la manutenzione degli edifici, due tra i maggiori problemi dei cubani, possono ricevere una soluzione da queste aperture. In parte già permesso da alcuni anni per le auto d’epoca, l’utilizzo della propria vettura come mezzo adibito al trasporto pubblico può generare impiego e ridurre le file. Sarebbe necessario che l’autorizzazione venisse estesa anche alle auto di recente fabbricazione e ai microbus, che potrebbero coprire rotte precise urbane ed extraurbane, sempre quando il servizio fosse organizzato e gestito da cooperative.

E’ chiaro che cambiare molto non sarà semplice né rapido. Milioni di cubani andranno formati ed ulteriori ampliamenti della presenza internazionale negli investimenti sull’isola saranno inevitabili. Il welfare stesso - fiore all’occhiello del socialismo cubano - dovrà essere parzialmente finanziato dall’aumento delle entrate tributarie derivante dal lavoro privato, giacché il proseguimento del livello (altissimo) di assistenza non può poggiare solo sulla fiscalità generale che, unica al mondo, ha nelle entrate una dimensione ridicola rispetto alle uscite.

E’ chiaro che cambiare molto non sarà semplice né rapido. Milioni di cubani andranno formati ed ulteriori ampliamenti della presenza internazionale negli investimenti sull’isola saranno inevitabili. Il welfare stesso - fiore all’occhiello del socialismo cubano - dovrà essere parzialmente finanziato dall’aumento delle entrate tributarie derivante dal lavoro privato, giacché il proseguimento del livello (altissimo) di assistenza non può poggiare solo sulla fiscalità generale che, unica al mondo, ha nelle entrate una dimensione ridicola rispetto alle uscite.

Cuba ha bisogno di riassestare in profondità l’organizzazione del lavoro e deve farlo incamminandosi verso un’economia mista (pubblica e privata) che generi il gettito fiscale necessario anche per la copertura del welfare. Verranno quindi concesse licenze per lo svolgimento di attività private destinate ai servizi e ogni impresa che assumerà lavoratori dovrà pagare la quota stabilita di salario, assistenza e previdenza. I profitti verranno tassati per aumentare le entrate statali.

A questo si aggiunge la necessità di riprogrammare il cosa e il quanto lo Stato deve produrre e, quindi, la forza lavoro che ha bisogno d’impiegare. Perché in nessun manuale di socialismo é scritto che il lavoro artigianale non possa essere privato. Che un barbiere sia un impiegato pubblico, invece che un artigiano privato, non assegna patenti di autenticità socialista o, viceversa, ne riduce. Affidare ai privati la produzione di servizi destinati al consumo interno appare invece come un utile passo verso una modernizzazione del paese in un contesto di rinnovamento senza abiure.

Sarà un cammino faticoso, doloroso, irto di ostacoli, suscettibile di sollecitazioni ora difficili da prevedere e anche di ulteriori cambi di passo in corsa. L’istruzione, la salute, la difesa e la grande produzione industriale rimarranno nelle mani dello Stato, ma andrà formata una cultura del lavoro che non preveda l’impiego “a prescindere” dalle mansioni effettivamente svolte e che le stesse siano “indifferenti” alla domanda di consumo interno. Per questo Cuba è oggi obbligata a ristabilire un principio: il valore del lavoro dev’essere riflesso in quello del salario.

Ed è proprio la chiara intenzione di modernizzare e adeguare, invece che demolire, l’aspetto che scatena il sarcasmo e il livore scribacchino dei columnist che non trovano pace con Cuba e nemmeno con se stessi. Avrebbero preferito che Cuba dichiarasse la fine del suo sistema, l’insostenibilità del suo modello, il venir meno della sua utopia; tra le tante, l’unica ad aver avuto applicazione concreta. Si aspettavano, insomma, una resa senza condizioni, l’abdicazione dei princìpi prima ancora che l’azzeramento di un sistema. Sono delusi: da ciò dipende l’acrimonia.

Cuba ha scelto di rinnovarsi invece che di restare sotto l’albero con le mani in mano. Ha scelto di cambiare quello che non funzione proprio per non essere costretta a cambiare tutto. Ha scelto, insomma, di accettare la sfida solitaria. Una sfida che prevede l’adeguamento del suo modello economico alle necessità interne e alla congiuntura internazionale e offre un’apertura di credito verso la capacità di rendere il modello più efficiente come segno evidente di profonda fiducia nello stesso.

Cuba ha scelto di rinnovarsi invece che di restare sotto l’albero con le mani in mano. Ha scelto di cambiare quello che non funzione proprio per non essere costretta a cambiare tutto. Ha scelto, insomma, di accettare la sfida solitaria. Una sfida che prevede l’adeguamento del suo modello economico alle necessità interne e alla congiuntura internazionale e offre un’apertura di credito verso la capacità di rendere il modello più efficiente come segno evidente di profonda fiducia nello stesso.

Il socialismo cubano, che potrebbe essere definito un combinato disposto di giustizia sociale e indipendenza nazionale, ha bisogno di essere in linea con questi due elementi proprio per rilanciare il suo modello; perché il miglioramento dell’economia è un passaggio inevitabile per il mantenimento del modello e perché, salvare il sistema, passa proprio dal riuscire a riformare il modello.

Riformare, sburocratizzare, modernizzare: niente di tutto ciò significa tornare indietro. Al contrario, modernizzare e sbloccare, innovare e riformare, sono propedeutici al perdurare. Per tutto quello che ha significato e significa Cuba, per tutto quello che significa la presenza di un modello di società diversa, vale quindi la pena provarci.

Cambiare non significa tornare indietro. L’isola socialista si vestirà elegante per questo appuntamento con la terza fase della sua storia, mentre a Miami continueranno a sognare un’impossibile restaurazione. Ma moriranno di rancore e di nostalgia guardando la baia dell’Avana nelle notti prive di foschia.