- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

Carlo Musilli

Carlo Musilli

Anche se a luglio dovrebbe iniziare il ritiro delle truppe, in Afghanistan stanno per sbarcare altri 1.400 marines. La notizia era sta anticipata dal Wall Street Journal e puntuale è arrivata la conferma dal Pentagono: il segretario alla Difesa americano, Robert Gates, ha approvato l'invio dei rinforzi. Si tratta per lo più di reparti di fanteria da schierare in prima linea. Né tecnici specializzati né addestratori, ma uomini addestrati al lavoro sporco. Arriveranno a metà gennaio nel sud del paese, nella provincia di Helmand e soprattutto nella zona di Kandahar, dove gli americani hanno stanziato la maggior parte delle loro truppe.

Da Washington sottolineano che i rinforzi serviranno a "consolidare i progressi fatti negli ultimi mesi e al tempo stesso a mettere ancora più pressione sul nemico". Peccato che il nemico non se la passi poi così male. Nel 2010 i talebani hanno ucciso oltre 700 uomini della missione Isaf, il numero più alto dall'inizio del conflitto, nel 2001. Per il momento si trovano a svernare nei caldi e accoglienti rifugi pakistani. Come ogni anno, la guerra vera riprenderà in primavera, quando si scioglierà la neve nei passaggi fra le montagne e i ribelli potranno così facilmente tornare in patria.

E' proprio questa prospettiva a spaventare i vertici militari Usa, consapevoli che i prossimi sei mesi saranno decisivi. Bisognerà, infatti, dimostrare al mondo di aver finalmente compiuto dei progressi significativi nel controllo del territorio. Soprattutto, i nuovi attacchi dei talebani non dovranno far mettere in discussione per l'ennesima volta la strategia del Pentagono. Non più. La "deadline" di luglio è sempre più vicina e l'inizio del ritiro non dovrà sembrare una ritirata.

Per questa ragione l'esercito Usa sta valutando l'ipotesi di aumentare ulteriormente il numero dei soldati sul suolo afgano. Ai 1.400 già autorizzati se ne potrebbero aggiungere degli altri, che porterebbero il computo dei rinforzi a sfiorare le 3.000 unità. Ad oggi, in Afghanistan sono presenti circa 97 mila soldati americani, anche se non è chiaro quanti di loro siano attivamente impegnati nelle operazioni di combattimento. Secondo alcune fonti citate dalla stampa americana, tuttavia, i comandi militari starebbero da tempo facendo pressioni per sostituire diverse unità logistiche e di supporto con nuovi reparti da impiegare al fronte.

Non esattamente uno scenario rassicurante. Eppure, il mese scorso Obama ha dichiarato che sono stati fatti sufficienti passi avanti per confermare l'avvio del ritiro in estate e il definitivo passaggio del testimone alle forze armate afghane nel 2014. Un'affermazione leggibile in chiave di politica interna, considerando l'aria infuocata che da qualche settimana si respira in Congresso, dove il Presidente si trova a dover gestire una situazione che ha del paradossale.

Non esattamente uno scenario rassicurante. Eppure, il mese scorso Obama ha dichiarato che sono stati fatti sufficienti passi avanti per confermare l'avvio del ritiro in estate e il definitivo passaggio del testimone alle forze armate afghane nel 2014. Un'affermazione leggibile in chiave di politica interna, considerando l'aria infuocata che da qualche settimana si respira in Congresso, dove il Presidente si trova a dover gestire una situazione che ha del paradossale.

Molti dei suoi fratelli Democratici sono assolutamente contrari all'invio di altri ragazzi in Afghanistan. Ma, ironicamente, la loro opinione non è più la prima preoccupazione di Obama. In virtù delle elezioni di medio termine del novembre scorso, infatti, da qualche giorno il Congresso è passato nelle mani dei Repubblicani. Proprio loro, gli avversari di sempre, potrebbero rivelarsi molto più collaborativi sulla questione, forse con una lacrima di nostalgia per il "surge" iracheno del beneamato Bush Jr. I conservatori ritengono perfino che bisognerebbe dare all'esercito tutte le risorse necessarie per prevalere sul nemico, senza angosciare i generali con inutili scadenze.

E' significativo che i Repubblicani, dicendo di voler tagliare le spese dello Stato per 100 miliardi di dollari, abbiano subito specificato che non sarebbero state toccate le spese militari (le più pesanti in percentuale sul bilancio). Purtroppo per loro, Gates ha da poco annunciato che il Pentagono sosterrà un programma di tagli alla Freddy Kruger: 178 miliardi di dollari in cinque anni. Com'è ovvio, non verranno toccati i fondi per la guerra in Afghanistan, ma la pesantezza del provvedimento la dice lunga su quanto sia importante per gli Stati Uniti evitare di rinviare ulteriormente il ritiro.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Luca Mazzucato

di Luca Mazzucato

NEW YORK. “Spero che tutti in America siano arrabbiati come lo sono io e credo che sia venuto il momento, come Paese, di guardarsi dentro e riflettere.” Così lo sceriffo Clarence Dupnik, responsabile delle indagini sulla strage in Arizona, che prosegue: “La propaganda al vetriolo urlata giorno dopo giorno dalla radio e dalla TV diventa il modo in cui i nostri figli vengono cresciuti. Questa non è più la nazione pacifica in cui siamo cresciuti”.

Mentre reazioni scomposte si rincorrono in tutto il Paese, nella conferenza stampa della polizia, a poche ore dalla strage in Arizona, lo sceriffo della piccola città dove si è consumata la tragedia annunciata, ha le idee molto chiare sulle cause della violenza. “In giro ci sono molti squilibrati, che subiscono le istigazioni al vetriolo provenienti dai media, che incitano a fare a pezzi il governo. La rabbia, il furore, il bigottismo che sta crescendo in questo Paese porta a conseguenze orribili. Purtroppo l'Arizona è diventata la capitale del pregiudizio e del bigottismo. Se continuiamo a minacciare e uccidere i nostri rappresentanti, fra poco non riusciremo più a trovare persone decenti e motivate che vogliano servire la nazione”.

Lo sceriffo si riferisce al fenomeno delle talk radio, trasmissioni radiofoniche di carattere politico, in cui commentatori ultra-conservatori istigano alla violenza e alla resistenza armata contro il governo federale. Il campione indiscusso è Rush Limbaugh, il cui programma fa milioni di ascoltatori ogni giorno e che secondo molti è il vero ispiratore della politica repubblicana. In un'intervista a Fox News, lo sceriffo Dupnik afferma che secondo lui proprio Rush Limbaugh è il responsabile morale della strage con “il suo comportamento assolutamente irresponsabile e infiammatorio.”

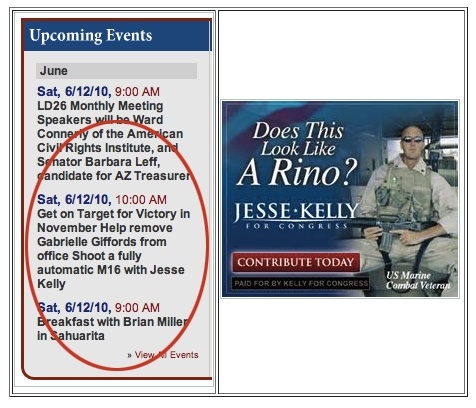

Dal microfono del suo programma radiofonico, Limbaugh tuona contro il Presidente e il governo federale, chiamando letteralmente alle armi per sconfiggere la deriva “socialista” in cui sta sprofondando il Paese. Il commentatore repubblicano della radio locale della cittadina dove si è compiuta la tragedia aveva ripetutamente chiamato i suoi concittadini a eliminare Gabrielle Giffords, la parlamentare vittima del tentato omicidio in cui sono morti un giudice federale e altre cinque persone.

Dal microfono del suo programma radiofonico, Limbaugh tuona contro il Presidente e il governo federale, chiamando letteralmente alle armi per sconfiggere la deriva “socialista” in cui sta sprofondando il Paese. Il commentatore repubblicano della radio locale della cittadina dove si è compiuta la tragedia aveva ripetutamente chiamato i suoi concittadini a eliminare Gabrielle Giffords, la parlamentare vittima del tentato omicidio in cui sono morti un giudice federale e altre cinque persone.

Ma c'è di peggio. La Chiesa Battista di Westboro ha annunciato che picchetterà i funerali delle sei vittime dell'attacco e distribuirà volantini dal titolo “Ringraziamo Dio per l'attentatore: 6 morti! Dio ha scelto questo bastone per punire i vostri peccati!” Il pastore battista si compiace per la morte del giudice federale, colpevole di aver portato in tribunale la Chiesa di Westboro e conclude il volantino con un augurio: “La Chiesa di Westboro prega per la vostra distruzione!”. Per impedire che la Chiesa crei tensione alle esequie, alle quali parteciperà anche Obama, il governatore ha dovuto passare un decreto in fretta e furia per rendere illegali i picchetti ai funerali. Ma la nuova legge sicuramente non fermerà gli estremisti cristiani.

Con l'accusa diretta e frontale dello sceriffo si schierano tutti i commentatori progressisti e i Democratici. L'ala progressista del Partito Democratico spera di poter usare lo shock in cui è precipitata la nazione per mettere in discussione le leggi sull'acquisto e il possesso di armi. In Arizona si possono comprare armi da guerra semi-automatiche senza alcun controllo e, al contrario di molti altri Stati, non è richiesto alcun permesso per portare la propria arma nascosta. Persone con precedenti penali come l'attentatore possono non solo acquistare un vero e proprio arsenale senza problemi, ma addirittura girare armati fino ai denti di nascosto. Tutto questo nel pieno rispetto della legalità!

Per la prima volta in molti anni, potrebbe essere giunto il momento di riformare l'acquisto di armi. Il senatore repubblicano Peter King ha presentato martedì una proposta di controllo delle armi e il sindaco di New York, Michael Bloomberg, ha colto l'occasione per presentare nuove proposte. Forse la strage porterà a un accordo bipartisan, anche perché la NRA si è per il momento astenuta dal commentare l'accaduto.

L'acquisto di armi negli Stati del Sud è talmente deregolamentato che i cartelli criminali messicani vanno a fare la spesa all'ingrosso nei negozi al di qua del confine, per poi tornare in Messico e scatenare la guerra narcoterrorista. Decine di migliaia di armi di provenienza americana vengono di continuo sequestrate dalla polizia messicana e il governo di Città del Messico continua a implorare il vicino statunitense di bloccare questo mostruoso afflusso di armi. Ma la NRA, potentissima lobby dei fabbricanti di armi, fa scorrere fiumi di finanziamenti elettorali bipartisan su Washington, garantendosi la fedeltà dei legislatori.

La disponibilità illimitata di armi, da sola, certo non basta a creare la violenza politica. Ma in combinazione con una incessante campagna mediatica di odio, certamente sì. Questo il messaggio dello sceriffo Dupnik. I media nazionali hanno messo sotto accusa direttamente la nuova destra conservatrice per il clima di violenza, citando un rapporto segreto dell'FBI che, all'indomani dell'elezione presidenziale del 2008, individuava nell'estremismo di destra la più pericolosa forma di terrorismo all'interno degli Stati Uniti, più grave persino del terrorismo islamico. Nello stesso rapporto, l'FBI denunciava i gruppi di suprematisti bianchi (a cui pare che aderisse anche il responsabile del recente massacro) come principale minaccia, a fronte dell'elezione di un presidente di colore.

All'epoca, il rapporto dell'FBI non venne reso pubblico, riporta ora l'Huffington Post, in seguito a pesanti pressioni di John Boehner, l'attuale leader repubblicano e nuovo speaker del Congresso. La leadership repubblicana ha puntato tutto sugli estremisti bianchi del Tea Party per vincere le elezioni di medio termine, accusando Obama alternativamente di socialismo, stalinismo, nazismo e islamismo. Alcuni parlamentari repubblicani, tra cui Michele Bachmann, spronano i loro sostenitori ad “armarsi contro il governo”; dunque non sorprende se qualcuno alla fine queste armi le usi effettivamente.

All'epoca, il rapporto dell'FBI non venne reso pubblico, riporta ora l'Huffington Post, in seguito a pesanti pressioni di John Boehner, l'attuale leader repubblicano e nuovo speaker del Congresso. La leadership repubblicana ha puntato tutto sugli estremisti bianchi del Tea Party per vincere le elezioni di medio termine, accusando Obama alternativamente di socialismo, stalinismo, nazismo e islamismo. Alcuni parlamentari repubblicani, tra cui Michele Bachmann, spronano i loro sostenitori ad “armarsi contro il governo”; dunque non sorprende se qualcuno alla fine queste armi le usi effettivamente.

Il fuoco concentrico dei media si è puntato in particolare su Fox News, la rete ammiraglia di Rupert Murdoch, e su Sarah Palin. In riposta, l'amministratore delegato di Fox News Roger Ailes afferma che “ogni tentativo di collegare le morti in Arizona al Tea Party o a Fox News è una stronzata.” Ma ha aggiunto di aver “detto a tutti i nostri uomini di chiudere il becco, abbassare i toni e presentare i loro argomenti in maniera più intellettuale.” Insomma, una piena ammissione di colpa. Ma la morale della storia viene svelata da David Frum, l'uomo che scriveva i discorsi di George W. Bush: “I Repubblicani credevano all'inizio che Fox lavorasse per loro. Ora stiamo scoprendo che siamo noi a lavorare per Fox!”

Sarah Palin invece l'ha fatta grossa. Il giorno della strage in Arizona, la Palin ha chiuso in fretta e furia uno dei suoi siti web, sulla cui homepage campeggiava una mappa degli Stati Uniti con in bella evidenza i parlamentari democratici da eliminare “a qualsiasi costo.” Ciascun distretto elettorale era posto al centro di un mirino, con la scritta “facciamoli fuori.” Un bel mirino era puntato anche su Gabrielle Giffords, obiettivo dell'attacco. Un messaggio difficile da equivocare. Nonostante la chiusura tempestiva del sito, la Palin non è riuscita a farla franca e tutti i media (eccetto Fox News) stanno sparando a zero sulla follia di questo tipo di propaganda avvelenata, che peraltro sta facendo crollare la popolarità della Palin nei sondaggi.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Benedetti

di Carlo Benedetti

MOSCA. Il Papa tedesco non molla. Sin dal primo momento della sua gestione vaticana Joseph Ratzinger ha parlato ed operato per raggiungere prima Mosca (per gettare un ponte tra l’oltretevere e l’ortodossia) per poi oltrepassare la grande muraglia e raggiungere Pechino al fine di aprire spazi per accordi distensivi. Ed è per questi motivi che è sempre nei pressi del check-in romano in attesa di cogliere un volo lastminute. La scelta decisiva, intanto, riguarda la Russia di Putin-Medvedev dal momento che tra il Palazzo apostolico e il Patriarcato ortodosso di Mosca e di tutte le Russie si moltiplicano i segnali di reciproca stima. Pur se in questo nuovo spazio d’azione si tratta, al momento, di sole parole ma è pur significativo il fatto che nell'edizione di Natale l'Osservatore romano ha pubblicato il messaggio augurale del patriarca russo Kirill.

Ed è anche importante che a Mosca il canale Russia-24, network internazionale al diretto servizio del Cremlino, ha dedicato un lungo servizio dedicato al Vaticano, con interviste ai cardinali Lajolo, Turkson, Ravasi, al portavoce vaticano Federico Lombardi e al “ministro degli esteri” del patriarcato moscovita Ilarion, che è proprio il personaggio che in questi mesi sta tessendo i rapporti diplomatici tra Roma e Mosca.

Emerge, quindi, una sorta di filo conduttore (distensivo) di una vicenda religiosa e politica. Tenendo sempre conto che sarà necessario superare quelle “difficoltà” che si riferiscono a quelle questioni sollevate dagli ortodossi che si indicano con i nomi impropri di “unianismo” e “proselitismo” dei quali sono accusati i cattolici.

Intanto nell’agenda dei lavori c’è la decisione che il Papa dovrà prendere in queste settimane su chi inviare in Russia come nunzio apostolico. L'attuale ambasciatore del Papa, monsignor Antonio Mennini, sta per lasciare il paese per prendere funzione come nuovo nunzio in Gran Bretagna. Visto da Mosca il suo “ministero” è stato un successo. Durante gli anni come diplomatico presso il Cremlino, Mennini ha conquistato la fiducia di Putin prima e di Medvedev poi. Quest'ultimo, ricevuto in Vaticano a fine 2009, ha deciso di perfezionare le relazioni diplomatiche bilaterali innalzando a livello di ambasciata la sede diplomatica presso il Palazzo apostolico. E così, pur se attraverso negoziati difficili e complessi, le aspirazioni per un dialogo hanno preso il sopravvento.

A quanto sembra vince ora il pragmatismo. Perché in Russia, da anni, c'è anche un'altra fondamentale presenza cattolica. Si tratta di monsignor Paolo Pezzi, ciellino, profondo conoscitore della realtà russa e, dal 2007, arcivescovo metropolita di Mosca. L'obiettivo ultimo cui lavora in questi anni la diplomazia vaticana è, quindi, l'incontro tra Ratzinger e Kirill.

Il Papa tedesco da segni d’impazienza. E nel recente libro-intervista 'Luce del mondo' manda a dire che "l'opinione pubblica ortodossa in Russia va un poco preparata. Infatti è ancora diffusa una certa paura della Chiesa cattolica. Bisogna attendere con pazienza, non precipitare nulla. In ogni caso, da entrambe le parti c'è volontà che l'incontro avvenga, e matura sempre più il contesto in cui potrà avvenire".

Il Papa tedesco da segni d’impazienza. E nel recente libro-intervista 'Luce del mondo' manda a dire che "l'opinione pubblica ortodossa in Russia va un poco preparata. Infatti è ancora diffusa una certa paura della Chiesa cattolica. Bisogna attendere con pazienza, non precipitare nulla. In ogni caso, da entrambe le parti c'è volontà che l'incontro avvenga, e matura sempre più il contesto in cui potrà avvenire".

Su questa complessa e delicata vicenda di diplomazia religiosa interviene il cardinale Segretario di Stato, Tarcisio Bertone, il quale, nel corso di un viaggio in Kazakhstan, fa notare che i rischi del secolarismo avvicinano cattolici e ortodossi: "Garantire un posto a Dio nella nostra vita - dice - è uno sforzo congiunto del Patriarcato di Mosca, della Chiesa cattolica romana e dei leader religiosi musulmani".

Ed ecco sulla scena una nuova fase distensiva tra le due Chiese. Avviene che l’'Istituto Europeo dell'Accademia Russa delle Scienze” conferisce la laurea di “dottore honoris causa” in scienze storiche all'arcivescovo Loris Francesco Capovilla, già segretario di Papa Giovanni XXIII ed artefice di quel dialogo a distanza tra il Papa e Krusciov. La decisione del prestigioso riconoscimento si deve al direttore dell'Istituto accademico Nicolaj Shmeliov (esponente storico della generazione del disgelo kruscioviano) già consigliere del presidente Mikhail Gorbaciov, che l'ha resa pubblica attraverso il professor Anatoly Krasikov direttore del Centro studi socioreligiosi dell'Istituto.

La proposta della concessione della “laurea” ha richiesto alcuni mesi di approfondimento dei testi redatti dall'ex segretario di Papa Giovanni XXIII e di lavoro amministrativo oltre che di traduzioni. La laurea è stata conferita - si legge nella motivazione - “in riconoscimento del suo apporto personale allo studio dell’eredità spirituale del Sommo Pontefice Giovanni XXIII, protagonista della storia del Novecento, promotore del dialogo delle religioni con il mondo contemporaneo, grande operatore di pace”.

C’è, quindi, un intenso lavoro che tende a cucire rapporti più intensi. Il Vaticano, intanto, sta organizzando altri viaggi nei confronti dei quali la diplomazia del Cremlino (e quella della Chiesa ortodossa) mostra grande attenzione. Si sa, infatti, che sono quattro i viaggi internazionali che il Papa compirà nel corso dell’anno, tre in Europa e uno in Africa. Ci saranno così precisi programmi che riguardano il vecchio continente: in Croazia (4-5 giugno), in Spagna per la Giornata mondiale della gioventù di Madrid (18-21 agosto) e in Germania (Berlino, Erfurt e Friburgo dal 22 al 25 settembre).

Il quarto viaggio si svolgerà in Africa, dove Benedetto XVI visiterà il Benin dal 18 al 20 novembre. E così da quando è stato eletto, nel 2005, Benedetto XVI potrà dire di aver toccato tutti i continenti con le sue visite. Solo l'Oriente, in particolare l'estremo Oriente, restano fuori dalla geografia delle sue visite, se si escludono i viaggi in Turchia (2006), in Terra Santa (2009) e a Cipro (2010). Ma è a Oriente che il Palazzo apostolico guarda più insistentemente.

Il quarto viaggio si svolgerà in Africa, dove Benedetto XVI visiterà il Benin dal 18 al 20 novembre. E così da quando è stato eletto, nel 2005, Benedetto XVI potrà dire di aver toccato tutti i continenti con le sue visite. Solo l'Oriente, in particolare l'estremo Oriente, restano fuori dalla geografia delle sue visite, se si escludono i viaggi in Turchia (2006), in Terra Santa (2009) e a Cipro (2010). Ma è a Oriente che il Palazzo apostolico guarda più insistentemente.

La politica estera vaticana sarà molto impegnata nel corso dell'anno anche sul fronte cinese. Ma Ratzinger - come notano a Mosca gli esponenti dell’ortodossia impegnati nello studio delle mosse vaticane e delle sfide poste dal nuovo millennio - dovrà prima ricucire quello strappo delle ultime settimane con Pechino. Perché lo scorso 20 novembre l'ordinazione di un vescovo senza l'approvazione apostolica - Giuseppe Guo Jincai nella provincia dell'Hebei - provocò una prima, dura reazione della Segreteria di Stato vaticana.

Altrettanto dura la reazione della Cina, che a sua volta accusò il Vaticano di "limitare la libertà" religiosa. In pratica con Pechino - al contrario di quanto avvenuto con la Russia - ci sono stati veri e propri passi indietro. A partire dal 1951, quando Vaticano e Cina interruppero i rapporti diplomatici in seguito alla presa del potere di Mao Tse-tung.

Dopo un lunghissimo silenzio, solo in anni recenti sono ripresi contatti informali e discreti accompagnati da segnali distensivi come i concerti offerti dalla Filarmonica di Pechino al Papa o le missioni di maggiorenti cattolici a Shangai per ricordare la figura del missionario Matteo Ricci. Una lettera del Papa ai cattolici cinesi, pubblicata da Ratzinger nel 2007, accelerò poi la politica di pacificazione. Lo strappo delle ultime settimane rivela ora che i contatti si sono improvvisamente interrotti.

Ma accanto alla durezza delle prese di posizione, in Vaticano c'è chi pensa all'appeasement. La recente nomina di un sacerdote cinese moderato come segretario della congregazione vaticana per l'Evangelizzazione dei popoli, il salesiano Savio Hon Tai-Fai, sembra andare in questa direzione e il processo di distensione rivela che c’è pur sempre un pluralismo d’interessi che riguarda le varie Chiese: Roma, Mosca, Pechino.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Braconi

di Mario Braconi

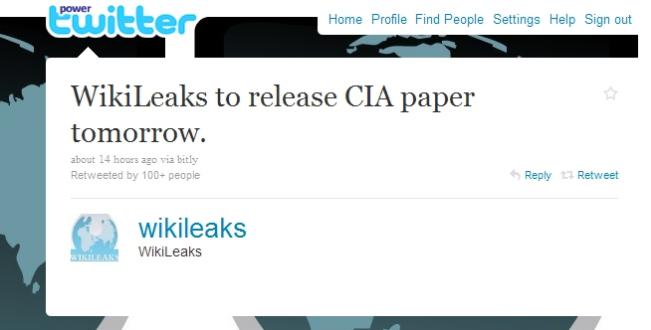

La giustizia degli Stati Uniti sta procedendo segretamente con l’ipotesi di spionaggio contro Assange e Bradley Manning, il militare americano sospettato di aver sottratto dai sistemi informatici della Difesa e girato a Wikilealks decine di migliaia di documenti riservati. Lo si è saputo ufficialmente solo quando, lo scorso 8 gennaio, il NYT ha pubblicato una “storia” secondo la quale gli investigatori degli Stati Uniti si sono rivolti a Twitter (la piattaforma di microblogging) per ottenere dati relativi agli account delle seguenti persone (oltre ovviamente ad Assange e Manning): Rop Gonggrijp (un hacker olandese), Birgitta Jonsdottir e Jacob Appelbaum (cittadino americano, sviluppatore per TOR, software che protegge la privacy di chi naviga su internet in modo anonimo, registrato sul social network con lo pseudonimo “ioerror”).

Le pretese avanzate dai pubblici ministeri americani lo scorso 14 dicembre sono brutali: infatti intimano a Twitter di rivelare generalità ed indirizzi elettronici collegati alle utenze oggetto di indagine, lunghezza dei collegamenti, IP impiegati (anche se temporanei), dati relativi a all’account (ad esempio gli indirizzi email e indirizzi IP dei destinatari). In poche parole, quello che gli inquirenti vogliono è: primo, carpire in qualche modo l’identità di chi ruota attorno al mondo di Wikileaks (sembra quindi stiano mirando ad identificare anche tutti gli altri utenti del social network che “seguono” Wikileaks); secondo, grazie all’analisi dei dati di collegamento, comprendere dove i membri e gli “amici” di Wikileaks si trovano (l’indirizzo IP, il provider, il fatto che ci si colleghi con una chiavetta o in wi-fi oppure alla LAN di un albergo sono infatti elementi rivelatori in questo senso).

Come conclude eufemisticamente l’elegante NYT “non è del tutto chiaro a prima vista in che modo i dati richiesti potrebbero essere di utilità agli investigatori”, mentre sembra che abbia colto nel segno Mark Stephens, l’avvocato di Assange in Gran Bretagna, quando ha dichiarato alla BBC: “Gli americani stanno scuotendo l’albero elettronico, nella speranza che alla fine un qualche capo di accusa finisca per cader loro vicino”. Cosa che segnala una disperata frustrazione.

Che gli Americani siano abituati a non andare troppo per il sottile quando si tratti di argomenti che ritengono loro interesse nazionale è cosa talmente nota da essere diventata un cliché. Un piccolo esempio che denota quella pericolosa miscela di sciatteria e cieca determinazione per cui la loro amministrazione è nota in tutto il globo: lo spelling del nome di uno delle persone sotto indagine è stato scritto male. Ma questa volta, forse si sono spinti un po’ oltre: non si sono resi conto, sembra, che Birgitta Jonsdottir è una rappresentante del Parlamento dell’Islanda, un Paese che non risulta essere un possedimento coloniale degli Stati Uniti d’America.

Che gli Americani siano abituati a non andare troppo per il sottile quando si tratti di argomenti che ritengono loro interesse nazionale è cosa talmente nota da essere diventata un cliché. Un piccolo esempio che denota quella pericolosa miscela di sciatteria e cieca determinazione per cui la loro amministrazione è nota in tutto il globo: lo spelling del nome di uno delle persone sotto indagine è stato scritto male. Ma questa volta, forse si sono spinti un po’ oltre: non si sono resi conto, sembra, che Birgitta Jonsdottir è una rappresentante del Parlamento dell’Islanda, un Paese che non risulta essere un possedimento coloniale degli Stati Uniti d’America.

E in effetti l’irata reazione del ministro degli Esteri islandese Oessur Skarphedinsson non si è fatta attendere: “A quanto mi risulta dai documenti in mio possesso, una parlamentare di questo paese è indagata senza alcuna ragione nell’ambito di un procedimento penale negli Stati Uniti”, ha dichiarato alla radio pubblica islandese. “E’ intollerabile che un rappresentante regolarmente eletto venga trattato in questo modo”, ha aggiunto. Tuttavia, pei rappresentanti della giustizia americana, la Jonsdottir è tutt’altro che innocente: ci sarebbe, infatti, anche il suo zampino dietro la pubblicazione sul web del primo (e migliore) degli scoop di Wikileaks: la video-testimonianza dell’assassinio di una dozzina di civili iracheni il 12 luglio 2007 da parte dell’equipaggio di un Apache americano, pubblicato dalla creatura di Assange il 5 aprile 2010.

Motivo sufficiente per muovere l’artiglieria pesante, ignorando bellamente le garanzie che normalmente spettano a un parlamentare in qualsiasi Paese. E’ appena il caso di rilevare lo strabismo della “giustizia” americana, tanto aggressiva nei confronti di cittadini stranieri, quanto renitente se si tratti di crimini commessi da militari americani fuori dal sacro suolo a stelle e strisce (si pensi solo alle assurde mistificazioni cui si è stati costretti ad assistere nel caso Calipari e in quello della strage del Cermis, per i quali, grazie alla “giustizia” made in the USA, nessun militare americano ha pagato per i suoi errori).

A ben vedere, fa pensare anche lo strumento tecnico impiegato dal Giudice Theresa Buchanan di Alexandra, una cittadina della Virginia di sole 150.000 anime. Innanzitutto, la richiesta d’informazioni a Twitter del 14 dicembre era concepita per rimanere segreta; tuttavia, probabilmente a seguito dell’offensiva di rimando dei legali di Twitter, decisi a dimostrare l’illegalità del mandato (subpoena, in inglese), la Buchanan ha dovuto cedere e consentire la sua pubblicazione, in modo che le persone coinvolte ne fossero portate a conoscenza.

L’iniziativa dei legali di Twitter è stata lodata ufficialmente da uno degli indagati, l’hacker olandese Gonggrijp (“Gongrijp”, secondo il documento americano). Questo il suo commento al NYT: “Sembra che Twitter, per policy interna, si attenga alla corretta procedura di informare i suoi utenti quando uno di questi personaggi bussa alla porta. Solo Dio sa quanti altri (ISP, social network, eccetera…ndr) hanno ricevuto mandati di questo tipo senza che lo sapessi e i provider hanno trasmesso in silenzio tutto quello che mi riguardava”. Il che, per inciso, dimostra come la maggior parte delle invasioni governativa nella privacy dei cittadini su internet avvengano senza reazione semplicemente perché gli interessati non ne sanno nulla.

L’iniziativa dei legali di Twitter è stata lodata ufficialmente da uno degli indagati, l’hacker olandese Gonggrijp (“Gongrijp”, secondo il documento americano). Questo il suo commento al NYT: “Sembra che Twitter, per policy interna, si attenga alla corretta procedura di informare i suoi utenti quando uno di questi personaggi bussa alla porta. Solo Dio sa quanti altri (ISP, social network, eccetera…ndr) hanno ricevuto mandati di questo tipo senza che lo sapessi e i provider hanno trasmesso in silenzio tutto quello che mi riguardava”. Il che, per inciso, dimostra come la maggior parte delle invasioni governativa nella privacy dei cittadini su internet avvengano senza reazione semplicemente perché gli interessati non ne sanno nulla.

Il giudice Buchanan, infine, ha impiegato una fattispecie di subpoena (il 2703 d), che prevede letteralmente l’obbligo di fornire “tutti i record” e “tutta la corrispondenza” da e per gli account sotto osservazione: questo sembrerebbe includere anche il contenuto di messaggi come quelli che si mandano su Twitter o post (“tweet”, o cinguettii, in gergo) inviati da un account non pubblico. Pare che questo elemento offra il fianco a una possibile incostituzionalità del subpoena 2703 (d), come del resto stabilito dal pronunciamento di una Corte d’Appello americana dello scorso dicembre: in quel caso, la Corte decise che l’impiego del 2703 (d) nei confronti di un tale signor Warshak - milionario grazie al suo “magico” prodotto per l’estensione del pene, rivelatosi non proprio efficacissimo - era illegale, a meno che non fosse preceduto da un mandato di perquisizione.

La cosa che insospettisce è che, stranamente, il pronunciamento citato non è vincolante né in Virginia (dove il subpoena è stato emesso), né a San Francisco (dove ha sede Twitter). Insomma, anche se chi sta cercando di farla pagare ad Assange non è propriamente uno sprovveduto, pare che di questo passo non riuscirà a fare molto di più che rinfocolare il diffuso sentimento antiamericano.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

Quanto accaduto in Arizona propone con forza una domanda: fin dove può arrivare la follia della destra americana? C'é da dire che il contesto nel quale si è consumata la strage ad opera del fanatico razzista è terribile. L’Arizona, che ha da poco legiferato una legge sull’immigrazione dichiarata illegale dagli stessi tribunali statunitensi, è ormai la patria del fanatismo ideologico razzista; una miscela di segregazionismo, antistatalismo e darwinismo condita da una retorica bellica antisistema. La sua stessa comunicazione elettorale invita all’uso delle armi contro gli avversari politici, giammai riconosciuti come portatori di progetti diversi (e nemmeno poi così spesso) ma rapidamente etichettati come “socialisti”.

E’ la pancia profonda di un sistema in crisi che non cerca risposte praticabili ma propone uno stato di guerra permanente contro tutto e tutti. Non si tratta solo dell’estremismo liberale, della deformazione ignorante delle tesi antistataliste per l’autoregolamentazione del libero mercato, del rifiuto delle politiche d’integrazione e della salvaguardia dei diritti collettivi sanciti dalla Costituzione. La nuova destra è fanatica e oltranzista, infarcita di razzismo e d’integralismo religioso.

Certo, c’è chi con il giochetto del Tea-party si arricchisce, chi si costruisce carriere politiche altrimenti impensabili anche in un paese così analfabeta, dove la comunicazione è talmente elementare e priva di senso da far impallidire anche i leghisti nostrani. Ma soprattutto emerge una rappresentazione concreta di un settore della società americana che è divenuta famosa con il marchio del Tea-party, ma che in realtà è un concentrato di fascismo sociale difficile da riscontrare altrove.

Negli Stati Uniti si può morire per essere favorevoli all’aborto, per difendere l'ambiante, per essere contrari alla libera vendita delle armi o anche solo per chiederne l’obbligo di registrazione. E’ l’America del proliferare continuo delle sette religiose, aiutate dalla crisi d’immagine che ha colpito il Vaticano a seguito degli scandali della pedofilia. E’ la proliferazione delle aggregazioni locali fondate sul secessionismo negli stati del Sud, dove organizzazioni apertamente naziste e ripristinatori del Ku-Kux-Klan si fondono.

Sono organizzazioni identitarie, che nel loro dichiarare guerra ad ogni manifestazione della vita democratica del paese, lanciano una chiamata alle armi contro il virus della modernità. Modernità che per loro è sintomo minaccioso della partecipazione popolare che può colpire nel profondo l’America bianca, ricca e armata. proprio quella alla quale appartiene Jesse kelly, l'ex marine avversario della Giffords, che invitava i suoi elettori a farla fuori "scaricando un caricatore di M-16".

Sono organizzazioni identitarie, che nel loro dichiarare guerra ad ogni manifestazione della vita democratica del paese, lanciano una chiamata alle armi contro il virus della modernità. Modernità che per loro è sintomo minaccioso della partecipazione popolare che può colpire nel profondo l’America bianca, ricca e armata. proprio quella alla quale appartiene Jesse kelly, l'ex marine avversario della Giffords, che invitava i suoi elettori a farla fuori "scaricando un caricatore di M-16".

Certo, la follia estremista della destra americana viene da lontano e non ha esclusivamente la cittadinanza USA. La degenerazione politica e ideale determinata da una globalizzazione priva di governance non riguarda solo gli Stati Uniti: la crescita dell’odio xenofobo e l’ulteriore diffondersi del revisionismo storico, che favorisce la rinascita dei gruppi nazisti, è questione che riguarda anche l’Europa, che insieme alla memoria sembra perdere anche la decenza.

Del resto, se un governo come quello ungherese promulga una legge che vieta le opinioni alla vigilia del suo semestre di presidenza della Ue, se quello turco (che chiede di entrare nella stessa Ue) seppellisce sotto anni di carcere i curdi che non riesce a seppellire sotto terra e quello lituano rimembra con nostalgia il passato ustascia, non è responsabilità della crisi americana. Perlomeno, non solo. Ma ovunque appare conclamata la fine di un’identità dei moderati e dei conservatori e questo, comunque, è un elemento che trova comunanze e simmetrie europee con il contesto socio-politico statunitense.

Quella che sembra non trovare più spazio in Europa, ma soprattutto nella politica oltreoceano, è infatti proprio l’esistenza di una destra moderata. Ma la crisi profonda della leadership internazionale statunitense, che per i repubblicani ha anche significato la sconfitta elettorale, ha trascinato i conservatori - che di quella destra sono stati laboratorio e pensatoio, si pensi ai newcon - in una crisi politica alla quale hanno scelto di reagire cavalcando la destra oltranzista americana. Lo scopo è tornare quanto prima al governo, costi quel che costi.

La destra ha deciso che, vista la decadenza dell’impero e vista anche la retromarcia delle sue proposte, s’imponeva riformulare il proprio messaggio politico proprio su quella decadenza, per trasformare quel popolo fanatico e disperato nel nuovo ancoraggio elettorale su cui poggiare la riscossa anti-Obama. Il razzismo intrinseco degli stati del Sud è stato uno degli elementi sui quali la riscossa repubblicana ha puntato particolarmente. Georgia, Texas, Mississipi, Luisiana, Arizona, New Mexico, sono Stati nei quali il razzismo verso i neri e gli ispanici ha radici secolari. Ed anche nella crisi economica, le politiche anti-migratorie sono state condite tanto dalla necessità di mantenere nell’illegalità mercato del lavoro, così da poterlo sfruttare meglio, quanto da un odio viscerale per “lo straniero”, chiunque esso sia e da qualunque parte esso provenga.

Di razzismo becero e ignorante si tratta. Potremmo approfondire ulteriormente l’analisi storica e sociologica sugli stati del Sud, dalla storia del latifondo e della schiavitù fino alla conquista dei diritti costituzionali per i neri, ma di razzismo e di odio di classe si tratta. Non a caso uno dei catalizzatori di odio verso l’inquilino della Casa Bianca è proprio il colore della sua pelle. Centinaia di editoriali hanno spiegato in questi due anni scorsi quanto fosse maturata ed evoluta l’America che sceglieva un colored per la Casa Bianca, dimenticandosi però di sottolineare come proprio l’America più profonda veda nel consegnare la Casa Bianca ad un uomo di origini africane a religione musulmana come il definitivo affronto all’identità americana bianca e cristiana. Da qui la fine di ogni possibile mediazione, la testimonianza in sé dell’avvento dell’Apocalisse.

Di razzismo becero e ignorante si tratta. Potremmo approfondire ulteriormente l’analisi storica e sociologica sugli stati del Sud, dalla storia del latifondo e della schiavitù fino alla conquista dei diritti costituzionali per i neri, ma di razzismo e di odio di classe si tratta. Non a caso uno dei catalizzatori di odio verso l’inquilino della Casa Bianca è proprio il colore della sua pelle. Centinaia di editoriali hanno spiegato in questi due anni scorsi quanto fosse maturata ed evoluta l’America che sceglieva un colored per la Casa Bianca, dimenticandosi però di sottolineare come proprio l’America più profonda veda nel consegnare la Casa Bianca ad un uomo di origini africane a religione musulmana come il definitivo affronto all’identità americana bianca e cristiana. Da qui la fine di ogni possibile mediazione, la testimonianza in sé dell’avvento dell’Apocalisse.

Solo in una cornice come questa poteva trovare spazio un personaggio di infimo ordine come Sarah Palin, che spiegava come la Giffords fosse una dei venti seggi da conquistare apponendo immagini da mirino di fucile. Un caso, certo, ma a quale persona normale sarebbe venuta in mente una simile associazione tra il mirino di un fucile ed un avversario politico? E stiamo parlando di colei che sarebbe potuta diventare Vicepresidente degli Stati Uniti!!

La crisi profonda del suo sistema valoriale (o il suo emergere senza ipocrisie) accompagna la crisi di leadership internazionale, vittima delle sconfitte del suo presidente che è, oggettivamente, risultato incapace di mantenere anche solo la metà di quanto promesso. E non ci si riferisce solo all’aspetto onirico della sua comunicazione politico-elettorale, ma proprio alle indicazioni programmatiche aventi per oggetto l’economia, la politica estera, i diritti civili.

Dall’Iraq non si esce e in Afghanistan si aumenta il contingente. Guantanamo non si chiude e i rapporti con l’America Latina sono privi di qualunque novità positiva. La diplomazia (messa alla berlina da Wikileaks) e l’intelligence collezionano figuracce a livello planetario. Le crisi internazionali sono dove e come Obama le aveva trovate. Le banche vengono salvate e i posti di lavoro non arrivano. La riforma sanitaria si è concretizzata come un aumento poco significativo delle risorse a disposizione della sanità pubblica, mentre il bilancio delle spese militari ha raggiunto il record storico proprio l’anno scorso.

L’amministrazione di Barak Obama, che al momento appare in preda a difficoltà insormontabili, stante l’abilità del manovratore, rischia di presentare nel secondo biennio del suo primo mandato un conto salato da pagare al sogno e all’illusione che a Washington poteva iniziare un’altra epoca per la storia del gigante a stelle e strisce. La crisi di popolarità di Obama la si coglie anche tra i delusi dall’attesa di un cambiamento che non è mai giunto, tra coloro che pensavano fosse arrivato l’uomo giusto al momento giusto per cambiare davvero.

Per invertire la tendenza, per mettere all’angolo le forze oscure della reazione americana, Obama dovrebbe dimostrarsi capace di politiche sociali e di rotture significative con l’establishment e i gruppi di potere che comandano a Washington. Al momento, però, sembra impossibile uno scatto di reni da parte di Obama, prigioniero delle lobbies e degli equilibri di potere. Resta perciò l’amarezza per quello che è, così diverso da quello sembrava potesse essere. Per un presidente che in campagna elettorale appariva un visionario e che dopo due anni si rivela solo un discreto funzionario.