- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Nel corso delle festività appena trascorse, Barack Obama ha provveduto a rimpiazzare alcuni esponenti di spicco della sua amministrazione che hanno lasciato la Casa Bianca dopo i primi due logoranti anni del mandato presidenziale. Come già si era intravisto nelle ultime settimane del 2010, anche nell’assegnazione dei nuovi incarichi Obama ha confermato il pericoloso spostamento a destra che prenderà la sua azione politica nei mesi a venire. Una svolta annunciata che prefigura ulteriori benefici per i grandi interessi economico-finanziari americani, mentre nuovi sacrifici attendono i ceti più disagiati, poco o per nulla sollevati dalle difficoltà di una crisi tuttora in corso.

La posizione più importante da coprire era senza dubbio quella del capo di gabinetto (“chief of staff”), resa vacante dall’addio dell’ex leader di maggioranza alla Camera, Rahm Emanuel, dimessosi lo scorso ottobre per correre alla carica di sindaco di Chicago. In un intreccio tra i prodotti della macchina politica democratica della metropoli dell’Illinois, Emanuel sarà sostituito da William Daley, fratello del sindaco uscente della stessa Chicago dopo ben sei mandati. Negli ultimi tre mesi, le mansioni di Emanuel erano state svolte da un capo di gabinetto ad interim, Pete Rouse, uno dei più stretti collaboratori di Obama.

Milionario e uomo d’affari, Daley personifica alla perfezione la simbiosi esistente tra l’America dei poteri forti e gli ambienti politici di Washington. Negli anni Novanta, come molti altri veterani democratici riciclati da Obama, Daley ha lavorato per l’amministrazione Clinton con l’incarico di consigliere speciale del presidente. In tale veste ha contribuito in maniera decisiva alle negoziazioni e all’approvazione del famigerato trattato di libero scambio nordamericano (NAFTA) tra Stati Uniti, Canada e Messico, per essere poi promosso segretario al Commercio.

Con il cambio della guardia alla Casa Bianca a inizio secolo, “Bill” Daley ha seguito poi le orme di una schiera di politici democratici e repubblicani che hanno sfruttato l’esperienza e i contatti ad alto livello stabiliti nella capitale per intraprendere una ben più redditizia carriera nel settore privato. Nel mondo degli affari, il neo “chief of staff” di Obama ha debuttato nel settore delle telecomunicazioni per approdare poco più tardi ad una delle più grandi banche d’investimento americane, JPMorgan. Per il colosso finanziario di Wall Street, fino al 2007 Daley ha gestito le operazioni nel Midwest, prima di passare al cosiddetto Ufficio per la Responsabilità Sociale d’Impresa, in realtà nient’altro che la sezione incaricata di gestire le attività di lobby a Washington.

Proprio in questa veste, il prossimo braccio destro del presidente si è adoperato per ostacolare la riforma finanziaria approvata lo scorso anno dal Congresso, opponendosi strenuamente anche alla creazione di una commissione per la protezione degli investitori. Le sue connessioni a Washington gli hanno permesso di mantenere rapporti continui non solo con i legislatori, ma anche con quello che sarebbe diventato il suo predecessore, Rahm Emanuel, e con una delle più influenti voci all’interno dell’amministrazione Obama, la consigliera Valerie Jarrett. Per i suoi servizi a JPMorgan, nonostante la mancanza di cifre ufficiali, pare sia stato pagato tra i 3 e i 5 milioni di dollari l’anno, mentre ora dovrà accontentarsi dei 170 mila dollari previsti per la carica di capo di gabinetto.

Il primo evidente conflitto d’interessi che riguarda l’imminente nuova pagina della carriera di William Daley avrà dunque a che fare con il suo ruolo nella stesura delle regolamentazioni definitive all’interno della riforma del sistema finanziario. La sua presenza nel consiglio di amministrazione di almeno altre due corporation con in gioco interessi miliardari a Washington - Boeing e il gigante farmaceutico Abbott Laboratories - rendono poi ancora più discutibile la scelta di Obama.

Il primo evidente conflitto d’interessi che riguarda l’imminente nuova pagina della carriera di William Daley avrà dunque a che fare con il suo ruolo nella stesura delle regolamentazioni definitive all’interno della riforma del sistema finanziario. La sua presenza nel consiglio di amministrazione di almeno altre due corporation con in gioco interessi miliardari a Washington - Boeing e il gigante farmaceutico Abbott Laboratories - rendono poi ancora più discutibile la scelta di Obama.

Difficile ad esempio pensare che l’opinione tutt’altro che disinteressata di Daley possa risultare ininfluente sull’assegnazione di un colossale appalto di fornitura di aerocisterne all’aviazione USA, per il quale sono in corsa Boeing e l’europea EADS. Oppure, sull’eventuale applicazione di una tassa a carico dei produttori di equipaggiamenti medici prevista dalla riforma sanitaria e che potrebbe costare ad Abbott Laboratories qualcosa come venti miliardi di dollari nel prossimo decennio.

La nomina di William Daley è stata accolta ovviamente con grande piacere dalle associazioni imprenditoriali statunitensi. L’ennesimo segnale di sottomissione al business a stelle e strisce lanciato da Obama ha fatto seguito ad altre iniziative dettate dalla sconfitta democratica nelle elezioni di medio termine, come il prolungamento dei tagli alle tasse volute un decennio fa da George W. Bush per i redditi più alti e il solenne incontro del presidente con i venti principali leader delle corporation americane a Washington lo scorso mese di dicembre.

Il presunto disgelo con i poteri forti di un’amministrazione che nei primi due anni non ha in realtà fatto altro che perseguire una politica pressoché esclusivamente “business-friendly”, sarebbe così il rimedio necessario ad un atteggiamento troppo “liberal” da parte della Casa Bianca e della maggioranza democratica al Congresso. Come aveva dichiarato alla stampa lo stesso Daley dopo il tracollo elettorale dell’autunno scorso, i democratici sono stati puniti perché hanno erroneamente visto uno spostamento a sinistra dell’elettorato americano. Nel 2008, a suo dire, il voto per il cambiamento avrebbe indicato piuttosto un movimento verso il “centro-sinistra” dopo otto anni di presidenza Bush.

Queste posizioni di esponenti democratici definiti generalmente “liberal” dalla stampa istituzionale indicano a sufficienza lo spostamento a destra del quadro politico d’oltreoceano negli ultimi anni. La propagandata necessità di politiche moderate e l’approvazione incondizionata di soluzioni legislative bipartisan da parte dell’intellighenzia pseudo-progressista e degli stessi politici ritenuti di “sinistra” nasconde a malapena un sostegno diffuso, se non un aperto incoraggiamento, per nuove iniziative pro-business. Il tutto, immancabilmente, accompagnato da tagli alla spesa pubblica per contenere il deficit e da un’ulteriore compressione dei diritti del lavoro per aumentare la competitività delle aziende.

Nelle prossime settimane, infine, Obama dovrà sostituire altri pezzi importanti del suo staff, come il vice-capo di gabinetto Jim Messina e il portavoce Robert Gibbs. Scelto invece il successore del discusso Larry Summers, già segretario al Tesoro di Bill Clinton e ormai ex direttore del Consiglio Economico Nazionale (NEC), destinato a tornare alla carriera accademica ad Harvard. A capo dell’organo esecutivo incaricato di coordinare la politica economica e fiscale arriverà al suo posto Gene Sperling, anch’egli con un curriculum appropriato alla svolta decisa dalla Casa Bianca.

Nelle prossime settimane, infine, Obama dovrà sostituire altri pezzi importanti del suo staff, come il vice-capo di gabinetto Jim Messina e il portavoce Robert Gibbs. Scelto invece il successore del discusso Larry Summers, già segretario al Tesoro di Bill Clinton e ormai ex direttore del Consiglio Economico Nazionale (NEC), destinato a tornare alla carriera accademica ad Harvard. A capo dell’organo esecutivo incaricato di coordinare la politica economica e fiscale arriverà al suo posto Gene Sperling, anch’egli con un curriculum appropriato alla svolta decisa dalla Casa Bianca.

Ex consulente di Goldman Sachs e fino a pochi giorni fa consigliere del segretario al Tesoro Tim Geithner, Sperling ha appena svolto un ruolo decisivo nell’accordo con i repubblicani per il prolungamento dei tagli alle tasse. Come se non bastasse, negli anni Novanta, già alla guida del NEC nell’amministrazione Clinton, fu anche protagonista e promotore dello smantellamento delle regolamentazioni del settore finanziario risalenti al New Deal che ha condotto sull’orlo del collasso l’intero sistema poco più di due anni fa.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Giuliano Luongo

di Giuliano Luongo

Ad ormai più di due settimane dall’attentato di Alessandria ed ancora memori del più recente attentato ai danni di alcuni copti a bordo di un treno, la questione dei cristiani d’Egitto pare aver ripreso il posto che da sempre i media internazionali le concedono: uno spazioso loft nel dimenticatoio. Probabilmente il silenzio stampa si protrarrà fino ai prossimi due “eventi” legati al caso, ossia la riunione a livello europeo dei Ministri degli Esteri, per decidere se e come implementare le ideone di Frattini e Sarkò su come organizzare le nuove crociate e soprattutto il prossimo vis-à-vis tra Berlusconi e Hosni Mubarak.

Uno dei problemi principali del come sia stata affrontata tale situazione dall’Occidente è proprio il punto di vista miope e limitato solo ad un eventuale problema che potrebbe colpire anche gli europei, quello della responsabilità di Al Qaida (per nulla confermata, anzi). L’attentato di Alessandria ha suscitato con tutta probabilità forti reazioni solo perché inquadrato nella “guerra al terrorismo” dai sempre più labili confini e nella serie di attacchi ai cristiani organizzati in varie parti del mondo da gruppi fondamentalisti islamici.

Quello che non è stato minimamente toccato o ricordato è il fatto che un tale attentato rientra in uno schema ben preciso di atti di violenza effettuati ai danni dei copti per indebolirne la comunità: questo avviene da tempo immemore, ma accade con forza rinnovata proprio da quando è iniziata la presidenza Mubarak, che pure ha avuto forti basi giuridiche ed istituzionali per contribuire a creare una situazione di grave discriminazione.

Ma quali sono i punti chiave dell’istituzionalizzazione della religione come punto di riferimento per cittadini ed enti statali? Tutto iniziò con la legge 462 del 1955, che portava all’abolizione delle corti confessionali e conformava la legge sullo statuto personale alla legge islamica. Tale legge riconosce ufficialmente tre religioni, islam, cristianesimo (diviso in tre riti, a loro volta classificati in tre sette) ed ebraismo; tutte le religioni (o riti o sette) che non sono incluse in quest'elenco non hanno alcun riconoscimento, e sono previste conseguenze legali per chi dovesse seguire un culto “non autorizzato”.

Se si pensava che uno Stato presente per molto tempo nell’orbita dell’Unione Sovietica fosse lontano da gravi derive religiose, ci si sbagliava alla grande: la modifica del 22 maggio 1980 all’art. 2 della costituzione pone la Shari'a come “fonte principale della legislazione”. Tradotto in fatti, ciò significa che la legge di origine parlamentare viene abolita nel caso dovesse trovarsi in contraddizione con l'islam.

Non va dimenticato che la Shari'a è una legge personale, non territoriale, pertanto renderla territoriale significa considerare il territorio a tutti gli effetti islamico. Questa modifica alla Costituzione ribalta completamente la dimensione della cittadinanza dei non-musulmani ed ha infiniti effetti sulla legislazione, che ora deve aggiornare di volta in volta le normative in contraddizione con l’articolo 2. Numerosi sono i casi che ancora chiedono una sentenza definitiva presso l'Alta Corte costituzionale circa l’articolo 2 o l’art. 46 sulla libertà religiosa, casi di reati considerati come gravi, tipo apostasia o omosessualità.

Sì, l’apostasia, ossia il “rinnegare” la religione islamica per un’altra (una qualsiasi, da quelle “autorizzate” come il Cristianesimo e fino al Voodoo) è considerato atto illegale. Essa viene punita come reato dalla Corte di Cassazione sulla base della legge generale, come reato contro l'ordine pubblico e in base al famigerato articolo 2 di cui sopra. Per intensificare il peggioramento della situazione, una sentenza del gennaio 2008 ha interpretato il diritto alla libertà religiosa come inapplicabile per i cittadini che abbandonano l'Islam, un’antinomia che conferma il cretinismo giuridico fazioso di chi sta agli scranni di governo.

Sì, l’apostasia, ossia il “rinnegare” la religione islamica per un’altra (una qualsiasi, da quelle “autorizzate” come il Cristianesimo e fino al Voodoo) è considerato atto illegale. Essa viene punita come reato dalla Corte di Cassazione sulla base della legge generale, come reato contro l'ordine pubblico e in base al famigerato articolo 2 di cui sopra. Per intensificare il peggioramento della situazione, una sentenza del gennaio 2008 ha interpretato il diritto alla libertà religiosa come inapplicabile per i cittadini che abbandonano l'Islam, un’antinomia che conferma il cretinismo giuridico fazioso di chi sta agli scranni di governo.

Se, dunque, da una parte è impossibile abbandonare l'Islam, abbracciarlo è estremamente facile, con la conversione che ha effetto immediato. In più, i figli di coppie miste devono seguire “la religione migliore dei genitori” affermando la superiorità dell'islam sulle altre confessioni. Questo vale anche in caso di conversione: i figli seguono la religione del genitore convertito all'Islam, senza ulteriori fronzoli superflui, come il lasciare libera scelta sul tema.

Ma le meraviglie del sistema non finiscono qui: esiste un gruppo di avvocati e giudici, noto come “shaykh al-takfir” (takfir = accusa di apostasia) o “gruppo della hisba”, con l’abitudine del ricorso alla via legale della hisba, una sorta di azione popolare volta alla difesa dell'islam. E' grazie al tale istituto che, ad esempio, sono coinvolti i tribunali affinché applichino gli effetti civili dell'apostasia.

Negli ultimi anni è evidente un trend di statalizzazione di numerose istituzioni musulmane, tra cui Al-Azhar, noto centro religioso dell’Islam sunnita. Il gran Muftì viene nominato dal governo e le più alte cariche musulmane vengono inglobate a tutti gli effetti nell’organico dei funzionari di stato, portando di fatto l’ordinamento amministrativo e di governo ad uno specchio di quello della linea di comando della comunità religiosa islamica. Tutto questo stupisce meno, se si pensa che per legge il capo dello stato dev’essere di fede islamica. A margine, si deve ricordare che al governo - come agli alti livelli della pubblica amministrazione - non c’è alcun copto.

Va poi rammentata una nota sulla cittadinanza: nel 2007, durante un progetto di revisione costituzionale, Rif’at al-Sa’id, segretario generale dello Hizb al-tagammu’ (partito di opposizione di sinistra) propose di ridefinire la voce “cittadinanza” presente nella Costituzione con l'inciso “totale uguaglianza tra i cittadini a prescindere da sesso, religione o provenienza sociale”. Cosa successe? Che la proposta fu respinta clamorosamente.

Queste sono solo alcune note sul come l’intellighenzia egiziana lasci funzionare il paese, mandando allo sbando i copti e le altre minoranze, fomentando gli integralismi e lasciando atterrita la stragrande maggioranza della popolazione, vicina ai propri fratelli di credo diverso ma incapace di opporsi ai subdoli eccessi di una leadership accentratrice.

A rendere ancora più ridicola la situazione, c’è il fatto che non solo l’Egitto è dietro solo ad Israele per finanziamenti dagli USA per “promuovere sviluppo e democratizzazione”, ma è anche legato alla nostra cara UE con un accordo programmatico del 2005, nel quale si parla non solo di cooperazione economica, ma anche di partnership per la promozione dello stato di diritto e della democrazia. Senza contare il vincolo attivo e passivo in termini di “law enforcement”, che, come visto dopo gli attentati alle minoranze - e gli attacchi di squali - é fuffa.

I nostri cari ministri, pertanto, dovrebbero decidersi, una volta incontratisi sia a Bruxelles che con Mubarak, a forzare per una buona volta verso una vera legittimazione dello Stato secondo il principio di cittadinanza e non lasciare correre il tutto verso un baratro di delirio autocratico dietro la facciata della legittimazione religiosa.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Benedetti

di Carlo Benedetti

MOSCA. L’hanno ucciso di notte a colpi di coltello, lasciandolo nella neve del periferico parco moscovita di Ostankino, tra il boschetto di betulle e il lago della villa dei conti Sceremetiev. Una zona tranquilla, dominata dall’enorme complesso degli studi tv. Roman Nikiforov (25 anni), ha concluso così la bella carriera di giornalista. Era andato a lavorare negli studi televisivi per montare un servizio della sua società di produzione - la “Red Media” una delle più grandi della Russia - così come faceva regolarmente ogni giorno. Al momento le indagini si limitano alla ricostruzione della dinamica del delitto. Non si hanno notizie di testimoni e la polizia - come dichiara la portavoce dei servizi di sicurezza, Viktorja Zyplenkova - mantiene un assoluto riserbo.

Si fanno comunque varie ipotesi. Tra queste c’é il fatto che il gruppo privato “Red Media” in questi ultimi tempi, estendendo notevolmente il raggio delle sue attività (“Interesnoje tv”, “Kuknia tv”, “Tv boulevard”, “355dnej tv”, “Avtoplus tv”, “India tv”, “Komedja tv”), è divenuta una holding capace di monopolizzare l’arco televisivo della Russia. La compagnia, infatti, è specializzata nella creazione e vendita di format di “basso” contenuto per televisioni satellitari e via cavo. All'attivo dell'azienda finora ci sono tredici progetti che vanno dai canali specializzati in cinema indiano alla creazione del primo canale erotico russo. Entrano quindi in gioco anche questioni di pubblicità e di concorrenza diretta con le reti pubbliche.

Un fatto è comunque certo: nella capitale russa la professione di giornalista sta divenendo sempre più rischiosa. E non è un caso se la memoria collettiva torna all’uccisione di Anna Politovskaja e a tutte le relazioni politiche connesse a quel caso, tra l’altro segnato ancora da tinte nere. Si può quindi dire che giornalisti e informazione sono veramente al livello di guardia.

E proprio un fatto dei giorni scorsi aveva contribuito ad alzare l’allarme. Quando cioè un corrispondente russo del quotidiano Kommersant (un quotidiano che non teme di riferire sulle lotte di potere al Cremlino) era stato aggredito da alcuni sconosciuti, bastonato a sangue e mandato in ospedale. Il giornalista - Oleg Kashin - a quanto sembra si era occupato di alcune manifestazioni svoltesi a Mosca e tutte di segno contrario a Putin.

Commentando l’avvenuto il direttore del Kommersant, Michail Michailin, non aveva avuto dubbi nel sostenere che “gli aggressori non amano quello che si dice e si scrive”. Tra l’altro Kashin si era occupato anche di una nota vicenda relativa ad interessi economici legati ad un progetto di costruzione di una arteria che dovrebbe distruggere uno dei maggiori boschi di Kimki, quello che circonda Mosca.

Commentando l’avvenuto il direttore del Kommersant, Michail Michailin, non aveva avuto dubbi nel sostenere che “gli aggressori non amano quello che si dice e si scrive”. Tra l’altro Kashin si era occupato anche di una nota vicenda relativa ad interessi economici legati ad un progetto di costruzione di una arteria che dovrebbe distruggere uno dei maggiori boschi di Kimki, quello che circonda Mosca.

E c’è, sempre in merito a quest’ultima aggressione, anche il caso di Mikhail Beketov, un giornalista aggredito due anni fa, che si occupava del sistema di appalti e corruzione legati sempre alla costruzione dell’arteria. A lungo in coma, ora vive da invalido su una carrozzella: citato in giudizio per diffamazione dal sindaco di Kimki, Beketov è stato condannato a una multa di 5mila rubli.

Intanto in tutta la Russia si segnalano manifestazioni di protesta e conferenze sul tema della libertà di stampa. Il Cremlino di Putin e Medvedev, in un certo senso, si sente assediato da questa campagna che va assumendo sempre più un carattere politico e sociale. E così nella capitale si comincia a scendere in piazza nonostante l’ondata di freddo che non accenna a diminuire.

Un gruppo di giornalisti e blogger si sono radunati davanti al quartier generale della polizia dando vita a una manifestazione spontanea nata da un tam-tam per chiedere che sia condotta un'accurata inchiesta per trovare esecutori e mandanti dell’uccisione del redattore di “Red media” e dell’aggressione del giornalista di “Kommersant”.

Nascono intanto le statistiche di questa escalation del terrore contro la stampa. Risulta che sono almeno 35 i giornalisti assassinati tra il 2000 e il 2009 e l'International Press Institute mette il Paese al quinto posto tra i più pericolosi per i giornalisti, dopo Iraq, Filippine, Colombia e Messico. Si può proprio dire che in Russia la stampa si sta tingendo sempre più di giallo. E di rosso sangue.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Eugenio Roscini Vitali

di Eugenio Roscini Vitali

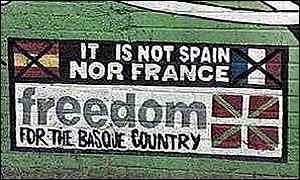

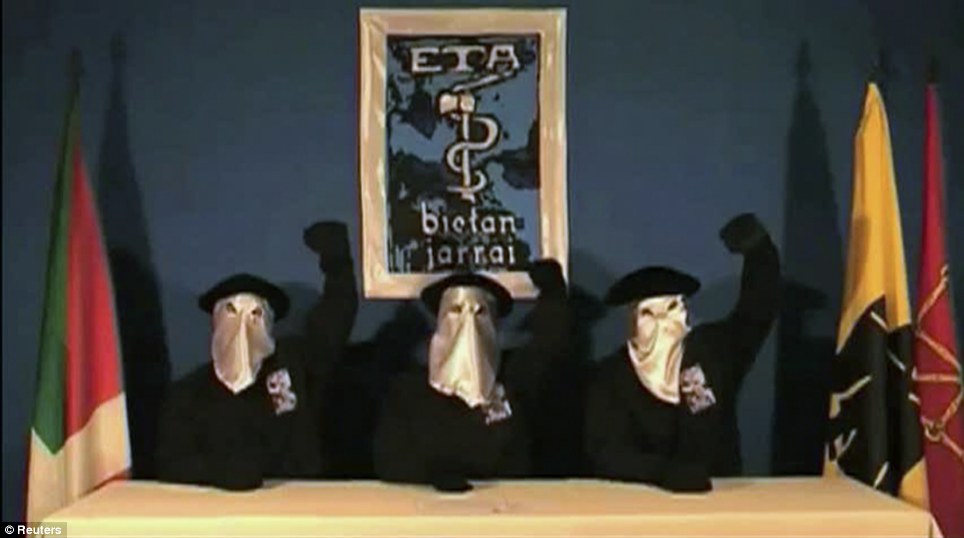

Il 10 gennaio scorso, con un video diffuso su web dal quotidiano basco Gara ed un comunicato stampa in lingua inglese, l’organizzazione separatista basca, Euskadi Ta Askatasuna (ETA), ha annunciato che la tregua avviata il 5 settembre 2010 sarà trasformata in un cessate il fuoco permanente e generale. Una soluzione duratura che permetterà la fine del confronto armato e consentirà il raggiungimento degli obiettivi del movimento separatista basco, dai diritti della regione alla sua indipendenza: «È arrivato il tempo di comportarsi con responsabilità storica.

L’ETA chiede ai governi di Spagna e Francia di mettere fine a tutte le misure repressive e lasciare da parte una volta per tutte le loro posizioni di negazione della nazione basca. L’ETA continuerà la sua infaticabile battaglia per promuovere e portare a conclusione il processo democratico fino a che nella nazione basca non ci sarà una situazione realmente democratica». Il documento arriva all'indomani della manifestazione a favore dei diritti dei terroristi detenuti e a quattro mesi dal video messaggio consegnato alla BBC, nel quale si annunciava una tregua con l’obiettivo di mettere in moto un processo democratico per l'indipendenza dei paesi baschi e si chiedeva alla comunità internazionale di «prendere parte ai negoziati per trovare una soluzione giusta e democratica a questo secolare conflitto politico».

La prima reazione del governo è stata quella del ministro degli Interni, Alfredo Perez Rubalcaba, che giudica la dichiarazione non conforme con quanto richiesto dalle autorità e non sufficiente a garantire la fine della lotta armata nei Paesi Baschi: «L’unico comunicato che vogliamo leggere è quello in cui ETA dichiara la fine della lotta armata ed è evidente che ciò non è successo; se mi chiedete se ciò rappresenti la fine dell’organizzazione separatista direi proprio di no: è una buona notizia, ma non è la notizia. Chiaramente non è quanto la società spagnola sperava».

In una intervista all’emittente Antena 3 lo stesso primo ministro, Josè Luis Rodriguez Zapatero, ha dichiarato che i vertici dell’organizzazione separatista devono prendere iniziative molto più convincenti e definitive: «Nessuno pensi che il governo abbasserà la guardia, non intendiamo consentire alcun inganno. Senza alcun dubbio, all’orizzonte c’è la fine della violenza, ma ci vorrà tempo e dobbiamo restare uniti. Sappiamo che sarà un processo duro e costoso».

Scettico pure il principale partito di opposizione, il Partido Popular (Pp) di Maria Dolores de Cospedal, che si è detto pronto ad accettare solo lo scioglimento definitivo del gruppo e per ora ha definito la tregua come una semplice pausa delle attività terroristiche. L’allusione avanzata nel comunicato a un possibile referendum sull’indipendenza, ipotesi peraltro già respinta in passato dal Parlamento spagnolo, è stata comunque accolta positivamente da gran parte della sinistra abertzale, i movimenti indipendentisti baschi di estrazione nazionalista che da diverso tempo premono su ETA perché annunci una tregua permanente e verificabile.

Scettico pure il principale partito di opposizione, il Partido Popular (Pp) di Maria Dolores de Cospedal, che si è detto pronto ad accettare solo lo scioglimento definitivo del gruppo e per ora ha definito la tregua come una semplice pausa delle attività terroristiche. L’allusione avanzata nel comunicato a un possibile referendum sull’indipendenza, ipotesi peraltro già respinta in passato dal Parlamento spagnolo, è stata comunque accolta positivamente da gran parte della sinistra abertzale, i movimenti indipendentisti baschi di estrazione nazionalista che da diverso tempo premono su ETA perché annunci una tregua permanente e verificabile.

Il movimento indipendentista basco Herri Batasuna, considerato da molti il braccio politico dell’ETA e dichiarato illegale dal 2003, ritiene che l’annuncio del gruppo sia un fatto di “portata storica”, una decisione senza precedenti che «apre in forma chiara e inequivocabile l’opportunità di avanzare in forma irreversibile verso un orizzonte di pace e di soluzioni democratiche».

L’ETA, nata il 31 agosto 1959 per volontà di un gruppo di studenti di Bilbao fuoriusciti da Eusko Gatedi Indarra, l’organizzazione dei giovani del Partito nazionalista basco (Pnv-Eaj), è stata per anni una spina nel fianco del regime di Franco. Un’anomalia nel panorama politico europeo e un movimento di liberazione che ha tratto alimento dalla cultura basca e dalle sofferenze della guerra civile, un conflitto che Euskal-Herria (Paesi Baschi) ha pagato con 25.800 morti, 15.000 dei quali uccisi dai bombardamenti, 21.780 fucilazioni, 49.500 feriti, 86.550 prigionieri, 150.000 esiliati e quasi 600 mila perseguitati.

La volontà franchista di annientare l’identità basca, la militarizzazione totale delle province spagnole di Vizkaya, Alava, Guipuzcoa e Navarra, le schedature, le detenzioni preventive e i maltrattamenti, furono per anni la cornice alla mancanza dei diritti civili più elementari; ed è in questo clima che tra i giovani matura la convinzione che contro la violenza di regime l’unica soluzione possibile è la lotta armata.

La volontà franchista di annientare l’identità basca, la militarizzazione totale delle province spagnole di Vizkaya, Alava, Guipuzcoa e Navarra, le schedature, le detenzioni preventive e i maltrattamenti, furono per anni la cornice alla mancanza dei diritti civili più elementari; ed è in questo clima che tra i giovani matura la convinzione che contro la violenza di regime l’unica soluzione possibile è la lotta armata.

Si faceva riferimento alle esperienze di Cuba e al Fronte di liberazione algerino, alle condizioni di vita della classe operaia e alla coincidenza tra lotta nazionale e lotta di classe, una riflessione che porterà l’ETA a definirsi socialista, termine che ritroveremo nello slogan “Gora Euskadi socialista” (viva Euskadi socialista) e in chiusura di tutti i documenti ufficiali che, al contrario di quanto si pensa, non termineranno mai con l’aggettivo comunista o marxista-leninista.

Il cammino dell’ETA non si concluse neanche dopo il 1973, quando per problemi di salute il Generalissimo Franco nominò capo di Stato supplente Juan Carlos I di Spagna, e neanche dopo la morte del Caudillo de Espana (19 novembre 1975), quando il potere passa dalle mani della neonata monarchia costituzionale. In 52 anni di storia l’ETA è stata ritenuta responsabile della morte di 829 persone, un escalation di operazioni militari che hanno devastato la Spagna.

Dalla prima vittima, Meliton Manzanas, capo della polizia politica della provincia di Guipuzcoa ed ex-informatore della Gestapo, fulminato il 2 agosto 1968 da una pallottola sulla porta di casa, fino all’attentato del 30 luglio 2009 a Maiorca con due agenti della Guardia Civile uccisi, passando per la spettacolare azione dinamitarda nella quale viene assassinato l’ammiraglio Carrero Blanco, capo del governo e delfino designato del Caudillo.

Un percorso che l’organizzazione separatista ha comunque pagato duramente anche dopo la transizione spagnola alla democrazia, ma che non si è fermato neanche di fronte alle ondate di arresti e alla falcidia sofferta dall’intera struttura direttiva: tra il 1978 e il 1998 si contano 2.770 azioni, 6.585 arresti e 1.448 detenzioni.

L’annuncio del 10 gennaio non giunge del tutto inaspettato: le difficoltà di Eusko Alkartasuna (EA), il partito nazionalista basco nato il 4 settembre 1986 da una scissione interna al Pnv-Eaj, e la messa al bando di Batasuna, hanno spinto i leader politici della cosiddetta sinistra “abertzale” a promuovere «un negoziato per via politica e pacifica» e, nel marzo scorso, hanno invitato pubblicamente il gruppo armato ad abbandonare la strada della lotta armata.

L’annuncio del 10 gennaio non giunge del tutto inaspettato: le difficoltà di Eusko Alkartasuna (EA), il partito nazionalista basco nato il 4 settembre 1986 da una scissione interna al Pnv-Eaj, e la messa al bando di Batasuna, hanno spinto i leader politici della cosiddetta sinistra “abertzale” a promuovere «un negoziato per via politica e pacifica» e, nel marzo scorso, hanno invitato pubblicamente il gruppo armato ad abbandonare la strada della lotta armata.

Le valutazioni dell’opinione pubblica spagnola restano comunque caute e molti analisti sono convinti che si tratti solo di una prima offerta, una svolta sulla quale pesa soprattutto la raffica di arresti dello scorso anno, 68 tra dirigenti e militanti, tra i quali Ibon Gogeascoechea, nome di battaglia “Arronategui”, ricercato dal 1997, e Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, noto come “Ata”, presunto responsabile dell’ala militare dell’organizzazione. Se ciò fosse vero quello che alcuni hanno già definito “la fine della fine” è ancora ben lungi dall’arrivare.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Giuliano Luongo

di Giuliano Luongo

Un solo faccione dominava le colonne del Wall Street Journal di ieri, quello del Presidente della Repubblica Popolare Cinese Hu Jintao: il leader cinese ha rilasciato una lunga serie di dichiarazioni sul futuro delle relazioni bilaterali e della cooperazione tra il suo Paese e gli Stati Uniti, proprio con una manciata di ore di anticipo sul suo prossimo incontro con il Presidente americano Obama. Hu Jintao però, nonostante il generale tono di diplomazia, ha rivolto numerose critiche sia alla politica economica del rivale a stelle e strisce che al ruolo delle istituzioni finanziarie internazionali.

Ma conviene andare per ordine: le dichiarazioni di Hu Jintao - non possiamo parlare di discorso, in quanto abbiamo per le mani solo delle risposte in forma scritta a quesiti posti da alcune testate statunitensi - sono partite con un tono alquanto generico, facente riferimento a delle non meglio identificate “differenze e problematiche” che rallentano l’avvicinamento tra i due paesi, senza far riferimento a manovre non propriamente di “buon vicinato” da parte americana, come la fornitura di armi a Taiwan.

Sono seguiti alcuni commenti negativi alla strategia della Federal Reserve al fine di stimolare la crescita attraverso ingenti acquisti di bonds per mantenere bassi i tassi d’interesse a lungo termine, una strategia che la Cina ha già criticato in passato, additandola come prima causa di incremento dell’inflazione nelle economie emergenti, inclusa la stessa Cina.

Il Presidente cinese ha detto che la politica monetaria americana “ha un forte impatto sulla liquidità e sui flussi di capitale globali, e perciò la liquidità del dollaro deve essere mantenuta ad un livello stabile e ragionevole” e ha inoltre smorzato le accuse americane alla propria politica economica, nonostante il fatto che il problema del valore dello yuan sarà di sicuro al centro delle discussioni con l’omologo d’oltreoceano.

L’influente politico asiatico ha quindi ribadito la convinzione della Cina riguardo al fatto che la crisi abbia rispecchiato “l’assenza di regolamentazione nell’innovazione finanziaria” ed il totale fallimento delle istituzioni finanziarie internazionali “nel riflettere il nuovo ruolo dei paesi in via di sviluppo nell’economia e nella finanza mondiale”. Ha poi invocato, con modalità un filino trite ma pur sempre d’effetto, un sistema finanziario che sia più “giusto, corretto e ben gestito”.

Fino a questo punto, sembrerebbe dunque di essere di fronte alle ennesime dichiarazioni-fuffa vuote di contenuti degne del peggior politico, ma invece Hu Jintao ha saputo dare una stoccata molto forte con le sue parole, una volta davanti al tema del dollaro come valuta di riserva internazionale: “Il sistema valutario internazionale è un prodotto del passato”. Poche parole, pesanti come piombo: le generiche accuse al sistema finanziario mondiale ed al “piove, governo ladro” si concretizzano in un attacco diretto ad una direttrice dalla quale l’economia mondiale non ha mai saputo allontanarsi, ossia quella dello strapotere della valuta americana e della sua irrinunciabilità come intermediario degli scambi internazionali e come misura di valore.

Ma le affermazioni “ad effetto” non si sono fermate qui. Hu Jintao ha richiamato l’attenzione sul fatto che la Cina voglia affermare la propria valuta come punto di riferimento per l’economia internazionale; affermazione, questa, non da poco ma nemmeno eccessivamente nuova, visto che tanto gli addetti ai lavori quanto gli amateurs più interessati ben sanno che già da qualche anno la Cina è intenta a studiare le eventuali applicazioni dell’uso internazionale dello yuan nell’area del sud-est asiatico.

In ogni caso, nonostante Hu stesso ammetta che la “internazionalizzazione” della moneta cinese sarà un processo lungo, il guanto della sfida sembra lanciato: non più - o almeno non solo - una minaccia al dollaro che si concretizza nello spostare le preferenze su di un’altra valuta (l’euro, oramai da identificare come il fesso di turno dell’economia), ma anche nell’atto di offrire, seppure in futuro, una nuova valuta di riserva.

Non resta dunque che vedere in che modo la questione economico-monetaria verrà affrontata e trattata una volta giunti al tavolo delle trattative, o se da Washington diverse strategie spingeranno verso un ordine del giorno con differenti priorità. Va ricordato che le note testate di cui sopra riportano anche le prospettive della Casa Bianca riguardo il prossimo importante incontro al vertice col rivale asiatico. Hilary Clinton esordisce con più entusiasmo rispetto al leader cinese, parlando di “accordi promettenti”, “futuro roseo” et similia.

Non resta dunque che vedere in che modo la questione economico-monetaria verrà affrontata e trattata una volta giunti al tavolo delle trattative, o se da Washington diverse strategie spingeranno verso un ordine del giorno con differenti priorità. Va ricordato che le note testate di cui sopra riportano anche le prospettive della Casa Bianca riguardo il prossimo importante incontro al vertice col rivale asiatico. Hilary Clinton esordisce con più entusiasmo rispetto al leader cinese, parlando di “accordi promettenti”, “futuro roseo” et similia.

Andando più nel concreto, l’amministrazione Obama punta a lanciare sul piatto altri argomenti scottanti come il caso Corea del Nord, il premio Nobel per la pace Liu Xiaobo ed i problemi legati al regime di tutela del diritto d’autore sul territorio cinese. Accanto a questo, Washington vuole anche dimostrare le proprie capacità nel produrre occupazione nonostante la disoccupazione oltre il 9% e, soprattutto, vuole riaprire anche il dialogo al livello di coordinamento militare: non dimentichiamo infatti il “no” secco di Pechino all’avvio di eventuali esercitazioni coordinate tra le forze armate dei due paesi.

Sulla base di questi elementi, non resta che fare alcune riflessioni sulla possibile agenda di questo tanto atteso meeting che riporta Hu Jintao sul suolo statunitense 5 anni dopo la sua ultima visita del 2006. Ebbene, bisogna essere consci del fatto che la Cina arrivi ormai al tavolo delle trattative come grande potenza non solo economica, non più come un semplice PVS territorialmente obeso.

Gli USA, invece, partono clamorosamente svantaggiati dal punto di vista dell’economia, trovandosi a dover “limitare i danni” nel dialogo con un paese che, in quanto a dinamismo, impartisce severe lezioni. Si misurerà la spinta statunitense a svalutare il dollaro con la volontà di freno dei cinesi ad attuare questa strategia: se gli USA svalutano troppo, a Pechino ci si ritroverà con miliardi di dollari di nessun valore…ma comunque dalla Cina si potrà sempre prendere la decisione di “staccare la spina” al debito americano.

Il campo è alquanto minato, Washington rischia più di Pechino vista la situazione di crisi nera: se vuole raggiungere qualche vago successo o almeno cercare di rafforzare la propria posizione, lo Zio Sam deve far leva sui cosiddetti problemi “etici” e di geostrategia, si veda appunto il tema dei diritti ed il delirio nordcoreano. Il “piccolo” problema è che, specie dopo il benedetto scandalo Wikileaks, gli USA si pongono ormai anche davanti all’opinione pubblica meno smaliziata, solo come una diversa potenza con un grado di oppressività appena minore ma meglio dissimulato rispetto all’avversario.

Non siamo dunque di fronte ad un momento storico per la sola Cina, che si presenta alle porte dell’America come (potenziale) “vincitrice”, ma siamo davanti ad un’occasione fondamentale per gli Stati Uniti, l’occasione per dimostrare di poter essere ancora la superpotenza di riferimento o, almeno, un grande partner con cui il confronto e la ricerca di un accordo sono obbligatori.