- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Nella serata di mercoledì è andato in scena negli Stati Uniti il primo vero importante dibattito pubblico tra i contendenti alla nomination del Partito Repubblicano per le presidenziali del 2012. A dominare l’incontro dai toni accesi sono state le critiche nei confronti della politica del presidente Obama e, soprattutto, gli attacchi reciproci tra i due principali sfidanti che animeranno la competizione nei prossimi mesi.

Il dibattito repubblicano si è svolto presso il Ronald Reagan Museum and Library di Simi Valley, in California, ed ha in sostanza confermato l’evoluzione all’interno del “GOP Party” che era apparsa evidente già nelle ultime settimane. Il recente ingresso nella corsa alla nomination del governatore del Texas, Rick Perry, ha cioè sconvolto le dinamiche della competizione rispetto ai primi mesi di campagna elettorale e, di conseguenza, ha sancito che la sfida per la leadership del partito sarà, salvo sorprese, una questione limitata allo stesso Perry e a Mitt Romney.

A dimostrazione di ciò, gli scambi di battute tra questi ultimi hanno praticamente monopolizzato le quasi due ore di diretta televisiva, durante le quali gli altri candidati presenti hanno faticato a trovare spazio. Oltre a Rick Perry e all’ex governatore del Massachusetts, hanno partecipato al dibattito la deputata del Minnesota Michele Bachmann, il deputato libertario del Texas Ron Paul, l’ex speaker della Camera dei Rappresentanti Newt Gingrich, l’ex governatore dello Utah e già ambasciatore in Cina per l’attuale amministrazione John Huntsman, l’ex senatore della Pennsylvania Rick Santorum e l’imprenditore di colore Herman Cain.

Il confronto tra Perry e Romney non ha in realtà rivelato significative differenze nei contenuti dei rispettivi programmi, quanto piuttosto una diversità di stile e di toni. In ogni caso, il governatore del Texas presenta posizioni leggermente più conservatrici rispetto a Romney, relativamente moderato almeno rispetto agli standard della politica di Washington, il cui baricentro negli ultimi anni si è spostato notevolmente a destra. Lo scontro tra i due, così, si è risolto in uno scambio di accuse reciproche relative al loro passato e alle precedenti esperienze politiche.

Le questioni più calde del dibattito sono state quelle legate alla situazione economica americana, alla riforma sanitaria di Obama e ai programmi pubblici di assistenza (Social Security), per tutti o quasi da smantellare o ridurre drasticamente. Su tutti i punti i candidati hanno espresso il loro disaccordo con quanto fatto finora da Barack Obama.

L’aspetto più sentito è stato quello della creazione di nuovi posti di lavoro, affrontato a loro modo dai repubblicani proprio alla vigilia del discorso del presidente al Congresso per presentare il proprio piano di rilancio dell’economia. Tutte le ricette GOP prevedono ovviamente misure pro-business, come i tagli all’aliquota fiscale delle corporation, sostenuta recentemente dallo stesso Mitt Romney nel suo programma economico, o la soppressione di molte regolamentazioni nel settore privato.

L’aspetto più sentito è stato quello della creazione di nuovi posti di lavoro, affrontato a loro modo dai repubblicani proprio alla vigilia del discorso del presidente al Congresso per presentare il proprio piano di rilancio dell’economia. Tutte le ricette GOP prevedono ovviamente misure pro-business, come i tagli all’aliquota fiscale delle corporation, sostenuta recentemente dallo stesso Mitt Romney nel suo programma economico, o la soppressione di molte regolamentazioni nel settore privato.

I candidati hanno messo in discussione le capacità dei rispettivi avversari di creare nuovo impiego. Rick Perry ha sostenuto di aver creato un numero maggiore di posti di lavoro nell’ultimo anno in Texas rispetto a quanto fatto da Romney durante i suoi quattro anni alla guida del Massachusetts, senza ricordare peraltro che il primo stato conta 25 milioni di abitanti contro i 6,5 del secondo.

Sulla sanità Mitt Romney ha dovuto nuovamente far fronte alle critiche di Rick Perry e degli altri compagni di partito che lo accusano di aver creato in Massachusetts un programma di assistenza che sarebbe servito da modello alla riforma votata dal Congresso lo scorso anno. Il miliardario mormone ha replicato annunciando di volere abrogare la riforma di Obama in caso di successo nel 2012 e difendendo comunque la legge adottata in Massachusetts, a suo dire non replicabile nel resto degli Stati Uniti.

Pur avendo fatto irruzione sulla scena politica nazionale con una macchina elettorale ben finanziata ed essendo in vantaggio nei sondaggi tra gli elettori repubblicani, la figura di Rick Perry - ex democratico, diventato repubblicano nel 1989 - suscita non poche perplessità anche all’interno del suo stesso partito. Alcune sue posizioni risultano infatti decisamente troppo estreme per trovare un vasto sostegno nell’elettorato americano. Nel dibattito di ieri, ad esempio, Perry ha ribadito il suo giudizio sul sistema pensionistico, definito nient’altro che uno “schema Ponzi”, mentre ha nuovamente negato che il riscaldamento globale sia opera dell’uomo, mostrandosi contrario a qualsiasi intervento governativo per limitare le emissioni in atmosfera.

Se è vero che gli elettori repubblicani che votano nelle primarie sono in genere quelli più conservatori, essi tendono comunque a tenere in considerazione la cosiddetta “eleggibilità”, la capacità cioè del candidato scelto di fare appello ad una fetta più larga di elettorato - principalmente agli indipendenti - per avere concrete possibilità di battere l’avversario democratico. Questo problema di Perry potrebbe emergere nel corso della campagna, tanto più che un sondaggio di agosto della CNN ha evidenziato come il 57 per cento degli stessi elettori repubblicani sia contrario a modifiche sostanziali di “Social Security” e del programma di assistenza sanitaria per anziani, Medicare.

Su questa debolezza del rivale interno imposterà la propria campagna Mitt Romney, il cui appeal risulta comunque tutt’altro che irresistibile. Quest’ultimo, durante il dibattito in California, ha inoltre accusato Perry di essere un politico di carriera e di non avere esperienza nel settore privato, requisito necessario a suo dire per risollevare l’economia americana. Il curriculum di Romney include invece alcuni anni al vertice di una compagnia d’investimenti, grazie alla quale si è arricchito smantellando aziende e licenziando centinaia di persone.

Su questa debolezza del rivale interno imposterà la propria campagna Mitt Romney, il cui appeal risulta comunque tutt’altro che irresistibile. Quest’ultimo, durante il dibattito in California, ha inoltre accusato Perry di essere un politico di carriera e di non avere esperienza nel settore privato, requisito necessario a suo dire per risollevare l’economia americana. Il curriculum di Romney include invece alcuni anni al vertice di una compagnia d’investimenti, grazie alla quale si è arricchito smantellando aziende e licenziando centinaia di persone.

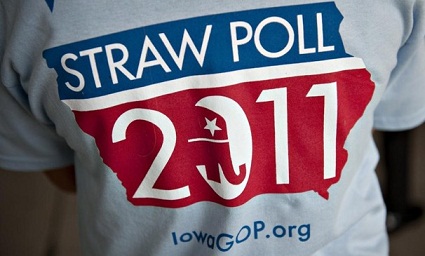

La corsa a due che si prospetta in casa repubblicana ha inferto un colpo quasi mortale alle ambizioni di Michele Bachmann, la carismatica deputata ultraconsevatrice beniamina dei Tea Party, come ha dimostrato la sua difficoltà a farsi notare durante il dibattito. La Bachmann nel mese di agosto aveva vinto il cosiddetto “straw poll” dell’Iowa, cioè un voto nel quale una manciata di elettori repubblicani è chiamata a scegliere il proprio candidato preferito, sperando così di dare un impulso alla propria campagna elettorale. L’arrivo di Perry, invece, sembra averla privata improvvisamente di gran parte dell’appoggio dell’ala conservatrice del partito, relegandola ad un ruolo di secondo piano nella corsa alla nomination.

Il basso profilo complessivo dei candidati repubblicani alla Casa Bianca o le posizioni estreme sostenute da alcuni di essi sembrano giocare oggi in favore del presidente Obama. La pericolosa china verso cui sembra incamminata ancora una volta l’economia americana, nonché il conseguente malcontento diffuso per l’Amministrazione democratica, potrebbe però offrire una seria occasione al candidato repubblicano che si aggiudicherà la nomination, rischiando di complicare i piani di Obama per quella che sembrava una facile corsa verso la conquista del suo secondo mandato.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Braconi

di Mario Braconi

“Credo che il Presidente Obama dovrebbe dirlo chiaro e tondo: [noi Americani] dobbiamo porre il nostro veto sulla questione”. Così Ileana Ros-Lehtinen, capo repubblicano della United States House Committee on Foreign Affairs, ha risposto al giornalista Reuters che al telefono le ha sollecitato un commento sulla questione della richiesta palestinese di vedere riconosciuto lo status di “stato non membro” ONU di fronte alla imminente Assemblea Generale (14 settembre).

Ros-Lehtinen ha addirittura presentato un progetto di legge che prevede il taglio dei contributi a favore di qualsiasi organizzazione ONU che eventualmente riconosca alla Palestina il cambio fomale di status da “entità” a “stato non membro”. Un modo non proprio elegante (ricattatorio, perfino) per far pesare il suo ruolo del suo Paese, principale finanziatore dell’Organizzazione internazionale: gli USA, infatti, finanziano il 22% dei suoi costi amministrativi e un quarto dei costi delle missioni di peacekeeping.

D’altra parte, la storia della Ros-Lehtinen parla chiaro: estremista di destra, sostenitrice attiva dei terroristi cubanoamericani Orlando Bosh e Luis Posada Carriles, amica entusiasta del golpista hondureno Micheletti, ha dedicato la sua carriera politica ai legami con i peggiori arnesi dell’ultradestra internazionale. Reginetta dei gusanos cubanoamericani di Miami, è impegnata nel sostegno attivo del terrorismo contro l’isola caraibica e ha ripetutamente chiesto agli Usa di entrare in guerra contro Cuba e Venezuela. Che un personaggio come la signora Lehtinen possa arrivare alla guida della Commissione Esteri del Senato americano, la dice lunga sul degrado dell’istituzione stessa.

Del resto, diversi anni fa prima di lei al suo posto sedeva Jessie Helms, ultra falco repubblicano, amico intimo di Pinochet e Suharto e di una lunga serie di personaggi simili. Nel nome della lotta al comunismo, l’ultradestra reazionaria statunitense ha ormai da tempo travalicato gli ambiti delle legittime posizioni politiche; lo stesso Tea Party è espressione di questa deriva inarrestabile alla quale, ormai sempre più spesso, s’ispirano i malati di mente dal grilletto facile.

Ma la Ros-Lehtinen incarna in profondità lo spirito reazionario americano e la sola idea che in Medio Oriente possa trovare spazio la soluzione politica dei “due popoli e due stati” innesca una reazione furibonda. Non che sul versante del governo USA le cose siano troppo diverse: oltre al senatore Lieberman, nemico giurato di Cuba, Venezuela e Palestina, Esther Brimmer, vice Segretario di Stato con delega alle organizzazioni internazionali, ha dichiarato che l’Amministrazione Obama continuerà a “combattere con forza contro ogni tentativo di “usare le Nazioni Unite come luogo” in cui promuovere lo Stato palestinese.

Ma la Ros-Lehtinen incarna in profondità lo spirito reazionario americano e la sola idea che in Medio Oriente possa trovare spazio la soluzione politica dei “due popoli e due stati” innesca una reazione furibonda. Non che sul versante del governo USA le cose siano troppo diverse: oltre al senatore Lieberman, nemico giurato di Cuba, Venezuela e Palestina, Esther Brimmer, vice Segretario di Stato con delega alle organizzazioni internazionali, ha dichiarato che l’Amministrazione Obama continuerà a “combattere con forza contro ogni tentativo di “usare le Nazioni Unite come luogo” in cui promuovere lo Stato palestinese.

A dispetto della palese e netta contrarietà statunitense al progetto e delle complicazioni formali che il suo eventuale successo porterebbe con sé, Mahmoud Abbas continua per la sua strada: non si può biasimarlo, considerato il lungo stallo dei negoziati con Israele e l’attuale silenzio assordante degli USA sulla questione israelo-palestinese.

Lo sforzo negoziale di Obama in queste ore si è limitato all’invio a Ramallah di due inviati allo scopo, pare, di limitare i danni di un possibile scambio abrasivo a mezzo stampa. Da un punto di vista dei numeri in assemblea la cosa è fattibile: basterebbe infatti una maggioranza di due terzi, 129 voti su 193. Un obiettivo tecnicamente a portata di mano, a dar retta al negoziatore palestinese Nabil Shaath, che il 4 settembre si vantava pubblicamente di aver contato ben 140 stati pronti a votare a favore.

Ma ai Palestinesi servirebbe davvero divenire “stato non membro dell’ONU, come il Vaticano? Benché, come chiarito dall’inviato di Abbas, Ryad Mansour, l’obiettivo finale sia quello di ottenere lo status di “stato membro”, la fermata intermedia a “stato non membro” porterebbe con sé qualche dividendo non solo politico. Secondo alcuni diplomatici europei sentiti da Bloomberg sotto condizione di anonimità, una volta divenuta Stato Non Membro, l’Autorità Palestinese potrebbe ad esempio firmare il Trattato di Roma. Cosa che le consentirebbe di adire alla Corte Penale Internazionale per cercare un ristoro agli abusi perpetrati dalle truppe israeliane, ad esempio nel corso di quella collezione di crimini di guerra che va sotto l’Operazione Piombo Fuso.

La strada “giudiziaria” internazionale non è tutta in discesa, comunque. La Corte Penale Internazionale, spiegava ieri su Haaretz il professor Robbie Sabel, esperto di diritto internazionale ed ex consigliere del ministero degli Esteri israeliano, fa parte di una giurisdizione complementare: il che vuol dire che non interviene nei casi in cui la denuncia per crimini di guerra è stata già presa in carico, ad esempio da una corte israeliana. Ma nei casi in cui non c’è un’inchiesta per crimini di guerra con degli imputati, la Corte Penale Internazionale potrebbe dire la sua: un caso tipico potrebbe quello degli insediamenti israeliani.

La strada “giudiziaria” internazionale non è tutta in discesa, comunque. La Corte Penale Internazionale, spiegava ieri su Haaretz il professor Robbie Sabel, esperto di diritto internazionale ed ex consigliere del ministero degli Esteri israeliano, fa parte di una giurisdizione complementare: il che vuol dire che non interviene nei casi in cui la denuncia per crimini di guerra è stata già presa in carico, ad esempio da una corte israeliana. Ma nei casi in cui non c’è un’inchiesta per crimini di guerra con degli imputati, la Corte Penale Internazionale potrebbe dire la sua: un caso tipico potrebbe quello degli insediamenti israeliani.

Secondo Sabel, inoltre, potrebbe risultare problematico per i palestinesi ottenere la procedura per fatti avvenuti prima del riconoscimento dello stato palestinese: con il più classico dei cavilli giuridici, si potrebbe argomentare che la richiesta all’ONU di essere riconosciuta come stato costituirebbe evidenza sufficiente a sostenere che prima di quel momento la Palestina non era uno stato, e quindi non aveva ragioni di adire il Tribunale. La portata pratica della mossa palestinese, insomma, è molto discutibile. Ma vale come segnale della crescente frustrazione palestinese per l’inazione americana.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Dopo quasi sei mesi dalla durissima repressione delle manifestazioni democratiche in Bahrain, il movimento di protesta nel piccolo regno del Golfo Persico sembra aver riacquistato un certo vigore negli ultimi giorni. Con l’attenzione della comunità internazionale rivolta al soccorso dei “ribelli” in Libia, un silenzio pressoché assoluto era calato sulle sorti dell’opposizione in Bahrain, dove la casa regnante alleata degli Stati Uniti aveva così avuto il via libera per soffocare il dissenso con metodi brutali.

A segnare la ripresa delle tensioni in Bahrain è stato l’annuncio da parte di due detenuti di iniziare uno sciopero della fame per protestare contro la loro carcerazione motivata politicamente. L’attivista per i diritti umani Abdulhadi al-Khawaja e il membro del partito Haq dell’opposizione, Abduljalil al-Singace, erano stati arrestati durante le proteste nel mese di marzo e a giugno sono stati condannati all’ergastolo assieme ad altri sei detenuti. Nel comunicare la decisione alla stampa, la figlia di al-Khawaja ha rivelato che il padre è stato più volte picchiato durante la sua detenzione.

Il 30 agosto, poi, nel corso di una manifestazione pacifica nella località di Sitra, gli animi si sono accesi tra la popolazione in seguito all’uccisione del 14enne Ali Jawad, colpito in pieno volto da un candelotto lacrimogeno sparato da breve distanza dalle forze di sicurezza del regime. Nonostante il governo abbia negato che la polizia era impegnata a Sitra nel momento in cui è avvenuta la morte del giovane manifestante, il giorno successivo nella città nord-orientale del Bahrain sono scese in piazza dieci mila persone per protestare contro il regime.

Ancora più recentemente, infine, nuove manifestazioni sarebbero andate in scena domenica scorsa, dopo che la maggioranza sciita della popolazione, secondo quanto riportato dall’iraniana Press TV, avrebbe reagito all’ennesima promessa fatta dal sovrano in diretta televisiva di graziare i detenuti politici e risarcire i familiari delle vittime degli abusi durante le proteste di febbraio e marzo.

Il ritorno di proteste diffuse nel paese appare in ogni caso ancora incerto, anche se l’opposizione sembra aver già riacquistato fiducia, come dimostra una recente intervista rilasciata all’agenzia di stampa iraniana FNA da Saeed al-Shihabi, esponente del Movimento per la Libertà del Bahrain, il quale prevede addirittura la caduta del regime della famiglia al-Khalifa nelle prossime settimane.

La primavera araba aveva travolto anche il Bahrain a partire dal febbraio scorso, quando centinaia di migliaia di persone - in un paese che conta 1,2 milioni di abitanti - avevano invaso le strade della capitale, Manama, e degli altri principali centri urbani. L’avversione per il monarca, Hamad bin Isa al-Khalifa, e il suo entourage che detiene le leve del potere era finalmente esplosa dopo decenni di tensioni e conflitti latenti. Nonostante le proteste fossero scaturite dal malcontento della maggioranza della popolazione sciita (70 per cento), discriminata dalla casa regnante e dalla minoranza sunnita, le manifestazioni non assunsero un carattere settario.

La primavera araba aveva travolto anche il Bahrain a partire dal febbraio scorso, quando centinaia di migliaia di persone - in un paese che conta 1,2 milioni di abitanti - avevano invaso le strade della capitale, Manama, e degli altri principali centri urbani. L’avversione per il monarca, Hamad bin Isa al-Khalifa, e il suo entourage che detiene le leve del potere era finalmente esplosa dopo decenni di tensioni e conflitti latenti. Nonostante le proteste fossero scaturite dal malcontento della maggioranza della popolazione sciita (70 per cento), discriminata dalla casa regnante e dalla minoranza sunnita, le manifestazioni non assunsero un carattere settario.

La propaganda del regime fece però di tutto per dipingere il movimento come una cospirazione alimentata dal vicino Iran, anche se l’influenza di quest’ultimo paese non arabo sugli sciiti del Bahrain è in realtà limitata, in quanto essi tendono a guardare piuttosto verso le autorità religiose di centri come Kerbala o Najaf, in Iraq.

Le manifestazioni vedevano infatti sfilare assieme sciiti e sunniti, mentre le richieste principali comprendevano maggiori diritti democratici, giustizia sociale ed una più equa distribuzione dei proventi petroliferi. Di fronte al rapido dilagare delle proteste, il regime promise dapprima di voler procedere con una serie di riforme del sistema per poi intraprendere apertamente la strada della repressione più violenta.

La reazione dei regnanti del Bahrain ottenne la più o meno tacita approvazione di Washington e il sostegno materiale dell’altro principale sponsor, l’Arabia Saudita, che il 14 marzo inviò 1.200 soldati per soffocare definitivamente la rivolta. Il timore dei sovrani sauditi era il possibile contagio delle proteste nella regione orientale all’interno dei propri confini dove vive una consistente minoranza sciita. Allo stesso modo, l’eventuale caduta della monarchia al-Khalifa e un governo espressione del popolo avrebbe potuto rappresentare una pericolosa espansione dell’influenza iraniana nel Golfo Persico.

In questa operazione militare, patrocinata dai paesi membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), tutti legati a doppio filo con Washington, vennero assassinati decine di manifestanti, mentre centinaia furono gli arresti e i successivi casi di percosse e torture da parte delle forze di sicurezza del regime. Secondo i dati raccolti dalle organizzazioni a difesa dei diritti umani, circa due mila dipendenti pubblici vennero licenziati per aver preso parte alle manifestazioni e numerosi medici e infermieri che fornirono assistenza ai rivoltosi feriti finirono sotto processo per tradimento proprio mentre le forze di sicurezza prelevavano dagli ospedali i manifestanti feriti, finiti poi in carcere o spariti nel nulla.

Nelle settimane successive vennero demolite numerose moschee sciite, così come in precedenza era stato abbattuto nel centro di Manama il monumento che rappresentava una gigantesca perla, diventato il ritrovo e il simbolo stesso della protesta. Dal mese di marzo sono stati inoltre istituiti speciali tribunali militari che hanno emesso pesanti condanne contro gli attivisti e i membri dell’opposizione più o meno ufficiale. Puntualmente, i detenuti si sono visti negare l’accesso ai loro legali e le torture sono state all’ordine del giorno.

Al contrario di quanto accaduto in Libia, la repressione in Bahrain ha provocato solo isolate dichiarazioni di circostanza da parte dell’Occidente. La condanna ufficiale delle violenze si è accompagnata al sostegno alla monarchia regnante per il dialogo e il cosiddetto processo di riforme promesso. L’amministrazione Obama, in particolare, pur chiedendo al regime di ascoltare le richieste dell’opposizione, ha continuato a mantenere stretti rapporti con il governo di un paese strategicamente fondamentale e che ospita la base della Quinta Flotta statunitense.

Al contrario di quanto accaduto in Libia, la repressione in Bahrain ha provocato solo isolate dichiarazioni di circostanza da parte dell’Occidente. La condanna ufficiale delle violenze si è accompagnata al sostegno alla monarchia regnante per il dialogo e il cosiddetto processo di riforme promesso. L’amministrazione Obama, in particolare, pur chiedendo al regime di ascoltare le richieste dell’opposizione, ha continuato a mantenere stretti rapporti con il governo di un paese strategicamente fondamentale e che ospita la base della Quinta Flotta statunitense.

Mentre la repressione infuriava in Bahrain, esponenti di spicco del governo americano manifestavano la loro solidarietà con il regime, come confermano le visite a partire dal febbraio scorso a Manama, ad esempio, dell’allora Segretario alla Difesa Robert Gates e del capo di Stato Maggiore, ammiraglio Mike Mullen. A giugno, poi, Obama ha accolto con tutti gli onori del caso alla Casa Bianca il principe ereditario del Bahrain, Salman al-Khalifa, elogiandolo per l’impegno della sua famiglia nel processo di “riforma” in atto.

La doppiezza dell’approccio americano nei confronti della primavera araba è emerso dunque con particolare evidenza proprio dalle vicende di questo minuscolo paese arabo dall’importanza apparentemente trascurabile. Per Washington, insomma, il sostegno agli ideali di democrazia che avrebbero pervaso le proteste in Libia o quelle in corso in Siria si ferma rigorosamente dove iniziano i propri interessi strategici.

Per Washington, e per l’alleato saudita, un Bahrain al di fuori della propria sfera d’influenza, e consegnato all’Iran, appare del tutto impensabile, al punto da autorizzare di fatto l’annientamento di qualsiasi rigurgito di protesta. Una repressione senza scrupoli andata avanti per mesi nel disinteresse quasi totale dei media occidentali ma che rischia di radicalizzare ancora di più l’opposizione nel paese e di far riemergere nuovi scontri in un’area cruciale per gli equilibri mediorientali.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Eugenio Roscini Vitali

di Eugenio Roscini Vitali

Pressato dalla questione turca e dall’eterno problema israelo-palestinese, Netanyahu deve fare i conti con la più grande protesta sociale della storia dello Stato ebraico. Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza in almeno 16 città israeliane, da Tel Aviv a Gerusalemme, da Haifa a Eilat, gente decisa ad ottenere dall’establishment cambiamenti reali per una politica economica e sociale più solidale.

Il movimento, nato per iniziativa di un gruppo di militanti dell’Unione degli studenti universitari con il primo grande sit-in del 23 luglio scorso a Tel Aviv, ha ormai coinvolto l’intero Paese, mobilitando in modo trasversale la generazione giovanile e la classe media, persone che chiedono a gran voce più equità e meno liberismo.

Lo scorso 6 agosto gli indignados israeliani avevano portato in piazza 300 mila studenti; domenica pomeriggio i dimostranti sono stati 450 mila, più delle metà dei quali riuniti nella sola Kikar Hamedina, la grande piazza di Tel Aviv all’incrocio tra viale Jabotinsky e viale Weizman, motore di una protesta simboleggiata dalle tende piantate in Rothschild boulevard, nel cuore della città; 50 mila nella Paris Square di Gerusalemme, 40 mila ad Haifa, 12 mila ad Afula, 7 mila a Rosh Pina.

C’è chi crede che la protesta potrebbe non produrre gli effetti sperati, soprattutto a causa della scarsa coesione del fronte sociale: la gran parte di questi “nuovi israeliani” manifesta contro il carovita, per ottenere sgravi fiscali e maggiore attenzione all’edilizia popolare; ci sono quelli che attaccano le grandi aziende e le banche, prodotto delle scelte neoliberiste degli ultimi anni, chi chiede di tornare al sistema socialista abbandonato 20 anni fa e al modello del welfare state e dell’istruzione a portata di tutti.

Ma c’è anche chi si interroga su settori fino ad oggi reputati intoccabili, su questioni centrali come i costi dell’occupazione dei Territori palestinesi, il peso delle sovvenzioni alle colonie e l’enorme budget riservato alle spese militari, il 6,3% del PIL, una cifra destinata ad aumentare visti programmi legati alla sicurezza e la continua minaccia a cui è sottoposto il Paese.

Prima ancora degli studenti di Rothschild boulevard a giugno la protesta popolare aveva preso spunto dall’aumento del prezzo del formaggio fresco, cresciuto del 75% in un anno. La mobilitazione, organizzata via internet, si era rivelata un autentico successo e il Governo, che inizialmente aveva snobbato chi esortava al boicottaggio del prodotto, era stato costretto a prendere posizione contro le imprese casearie per indurle a rivedere i prezzi a ribasso.

La crisi del formaggio era stata significativa ed in qualche modo antesignana della profonda inquietudine che attraversa Israele; aveva rappresentato con chiarezza le preoccupazioni legate all’indebolimento del potere d’acquisto e alla fragilità di una classe media in balia della variazioni dei costi, in un Paese con un salario minimo garantito di 5 euro l’ora e una città, Tel Aviv, tra le 15 più care al mondo.

Una fetta consistente della piazza protesta per la situazione della sanità, della scuola pubblica e dei trasporti. Medici e personale paramedico scarseggiano e i pochi rimasti trovano lavoro all’interno del settore privato, cliniche che offrono cure e servizi a chi ha sufficienti coperture assicurative; gli altri, la minoranza più povera composta non solo di arabi israeliani, pagano le conseguenze di ospedali statali che corrono dietro ai tagli e alle difficoltà organizzative. Stessa cosa per la scuola, con classi sempre affollate e con pochissimi insegnanti di ruolo a disposizione, e per il trasporto pubblico, caro ed inefficiente, con treni che impiegano almeno tre ore per percorrere i 70 chilometri che separano Gerusalemme da Tel Aviv.

Se da una parte si vuole ridimensionare un modello sociale, dall’altra resta comunque la paura di un Paese assediato: durante la manifestazione non è mai stato toccato un argomento spinoso come quello dell’occupazione della Cisgiordania, neanche da parte di uno dei leader del movimento, Daphni Leef, regista di venticinque anni ed eroina della rivolta che del rifiuto posto nel 2002 al servizio militare nei Territori occupati aveva fatto una coraggiosa ragione di lotta.

Se da una parte si vuole ridimensionare un modello sociale, dall’altra resta comunque la paura di un Paese assediato: durante la manifestazione non è mai stato toccato un argomento spinoso come quello dell’occupazione della Cisgiordania, neanche da parte di uno dei leader del movimento, Daphni Leef, regista di venticinque anni ed eroina della rivolta che del rifiuto posto nel 2002 al servizio militare nei Territori occupati aveva fatto una coraggiosa ragione di lotta.

Se è vero infatti che la giustizia sociale passa anche da un modo nuovo di vedere il problema israelo-palestine, è anche vero che non si capisce come la Leef, che durate il comizio del 3 settembre ha dichiarato di sentirsi «fiera di essere israeliana da 7 settimane a questa parte», in una recente intervista televisiva abbia ammesso di non aver potuto adempiere agli obblighi di leva perché affetta da epilessia.

Secondo la maggior parte degli osservatori quello di domenica è stato un test decisivo per le sorti di un movimento che, nonostante gli sforzi, non ha ancora prodotto risultati sociali evidenti. Dopo la pausa di fine agosto, imposta dall’ondata di violenza che ha travolto il sud del Paese, la protesta avrebbe ripreso vigore proprio grazie allo scetticismo scaturito dall’offerta di dialogo del premier, poco convincente perché basata sulla creazione di una commissione di esperti guidata dall’economista Manuel Trajtenberg, che secondo molti non sarebbe in grado di dare risposte concrete ai problemi posti dalla piazza.

Benjamin Netanyahu ha comunque annunciato una serie di provvedimenti che per sua stessa ammissione non saranno però in grado di soddisfare tutte le richieste avanzate dai manifestanti ed è quindi ovvio che la piazza potrebbe tornare a farsi sentire; ma se questa nuova fase non dovesse essere confermata dai numeri vorrebbe dire che a vincere sarebbe stato quel 50% della popolazione per cui la sicurezza è ancora in cima alla lista delle priorità. D’altronde, in agenda ci sono la questione turca e l’imminente voto ONU sul riconoscimento della Palestina come Stato Autonomo; due punti che potrebbero funzionare da deterrente e rinviare l’esame delle rivendicazioni interne a data da destinarsi.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Le metropoli indiane sono tornate nel mirino del terrorismo questa mattina, quando una violenta esplosione in un tribunale della capitale, Nuova Delhi, ha causato la morte di almeno 9 persone. Alle 10.17 locali, la deflagrazione ha investito l’area d’ingresso dell’Alta Corte di Nuova Delhi, particolarmente affollata nella giornata di mercoledì, tradizionalmente dedicata alle cosiddette “udienze di pubblico interesse”.

L’esplosivo sarebbe stato piazzato in una valigetta all’interno del tribunale con circa 4 chili di nitrato di ammonio. Secondo il quotidiano indiano Hindustan Times, i morti sarebbero già saliti a 10, mentre sono una cinquantina i feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche. La stessa Alta Corte della capitale indiana era già stata bersaglio di un attentato pochi mesi fa. Lo scorso 25 maggio, infatti, una piccola bomba lasciata in un’auto parcheggiata di fronte al tribunale esplose senza fare danni.

Questo precedente ha già contribuito al riaccendersi delle polemiche sull’adeguatezza delle misure prese dalle forze di sicurezza indiane per prevenire attentati terroristici. Tanto più che il paese da qualche anno è stato colpito da una serie di sanguinosi attentati, il più eclatante nel novembre 2008 a Mumbai dove persero la vita 160 persone.

Se la matrice del terrorismo islamico sembra molto probabile, il ministro degli Interni indiano, Palaniappan Chidambaram, ha detto che le autorità sono ancora nelle fasi iniziali delle indagini e perciò non sono ancora emerse piste percorribili. Nessuna rivendicazione è finora giunta alle autorità. Il segretario del ministero, R. K. Singh, ha tuttavia affermato che l’esplosione porta tutti i segni di un IED (ordigno esplosivo improvvisato) predisposto da un gruppo terroristico.

A suscitare ulteriori perplessità sulla competenza delle forze di sicurezza è stata un’altra dichiarazione dello stesso ministro Chidambaram, il quale ha confermato come Nuova Delhi sia da tempo nel mirino di gruppi terroristici e perciò gli obiettivi sensibili della capitale dovrebbero essere sorvegliati con particolare attenzione. L’intelligence indiana, ha continuato poi il ministro, condivide costantemente le informazioni a propria disposizione con la polizia di Delhi e l’ultimo rapporto è stato trasmesso solo lo scorso mese di luglio.

A suscitare ulteriori perplessità sulla competenza delle forze di sicurezza è stata un’altra dichiarazione dello stesso ministro Chidambaram, il quale ha confermato come Nuova Delhi sia da tempo nel mirino di gruppi terroristici e perciò gli obiettivi sensibili della capitale dovrebbero essere sorvegliati con particolare attenzione. L’intelligence indiana, ha continuato poi il ministro, condivide costantemente le informazioni a propria disposizione con la polizia di Delhi e l’ultimo rapporto è stato trasmesso solo lo scorso mese di luglio.

L’esplosione, se verrà confermata la pista islamica, rischia anche di incrinare i già difficili rapporti con il Pakistan, dove secondo l’India hanno trovato appoggio nel recente passato molti degli autori degli attentati commessi nel paese.

L’indagine è stata affidata all’unità antiterrorismo NIA, agenzia federale istituita dal governo indiano all’indomani degli attentati di Mumbai del 2008 per cercare di combattere più efficacemente il terrorismo sul territorio indiano.