- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

La Grecia ha votato come la Ue voleva, ma se Bruxelles e Berlino applaudono, le Borse non si eccitano più di tanto. La reazione dei mercati al voto greco, infatti, non è stata quella che molti si attendevano e il segno meno sugli indici ha caratterizzato il day-after di Atene. Sul piano generale le Borse sembrano comunque intenzionate a non offrire segnali di apertura in attesa delle conclusioni del vertice del G20 a Los Cabos, ma nello specifico dello scenario europeo non traggono particolari elementi di ottimismo dalla vittoria del centrodestra ellenico.

I dubbi degli investitori non sembrano però addebitabili ad incertezze sul piano politico, essendo scontata la formazione di un governo di larghe intese tra Nuova Democrazia e Pasok con Syriza all’opposizione. Paradossalmente, semmai, alla luce delle performances di Borsa di ieri, si potrebbe dire che proprio il ritorno al governo di Nuova Democrazia non promette niente di buono agli occhi dei mercati.

Perché se dal punto di vista di Bruxelles i vincitori delle elezioni non costituiscono un ostacolo all’osservanza del memorandum con il quale l’Unione europea ha preso per la gola la Grecia, i mercati hanno la memoria lunga e ricordano che fu proprio il governo guidato da Nuova Democrazia a truccare i conti pubblici per ottenere investimenti e aiuti internazionali che si rivelarono successivamente impagabili.

Il Pasok, sotto il cui governo è esplosa la Grecia, fu in realtà corresponsabile solo in parte, giacché nemmeno i suoi esponenti erano a conoscenza dei trucchi contabili effettuati dal precedente governo di destra e rigorosamente avallati dalle agenzie di rating, le stesse che spacciano la loro assoluta indipendenza nella formulazione delle pagelle a stati e banche in giro per il mondo.

Colpe che ha puntualmente ricordato Paul Krugman, Nobel per l’economia, in un articolo sul New York Times, ricordando che “la Grecia non è senza colpe per la situazione nella quale si trova”, ma che gran parte delle responsabilità “sono da attribuire all’arroganza dei dirigenti europei, per lo più dei paesi ricchi, convinti di poter far funzionare una moneta unica senza governo unico”. Krugman indica in “Bruxelles, Berlino e Francoforte “le origini di questo disastro”, sottolineando come “la soluzione a questa crisi - se mai arriverà - dovrà venire proprio da queste stesse località”.

Peraltro si capisce benissimo che anche senza la vittoria di Syriza il Memorandum dovrà comunque essere rinegoziato, vista l’inesigibilità del debito contratto da Atene. Si pensa già a due anni di proroga per i piani di rientro e, contemporaneamente, ad una forte iniezione di liquidità da parte della BCE, tramite banche private, che compreranno titoli pubblici per far affluire liquidità nelle casse dello Stato ellenico.

Peraltro si capisce benissimo che anche senza la vittoria di Syriza il Memorandum dovrà comunque essere rinegoziato, vista l’inesigibilità del debito contratto da Atene. Si pensa già a due anni di proroga per i piani di rientro e, contemporaneamente, ad una forte iniezione di liquidità da parte della BCE, tramite banche private, che compreranno titoli pubblici per far affluire liquidità nelle casse dello Stato ellenico.

D’altra parte rinegoziare è inevitabile: Berlino può anche strepitare sul rigore di bilancio ma tirare la cinghia sembra oggi più problematico, perché i titoli tossici grechi riempiono le casseforti delle banche tedesche e francesi. Dunque se Berlino vuole evitare una crisi di alcuni istituti di credito e il conseguente declassamento delle sue banche da parte delle agenzie di rating, non ha altra strada che accettare una spalmatura temporale del debito greco.

La contrapposizione tra Euro e Dracma nello scontro tra la sinistra e la destra in Grecia era soprattutto una forzatura ideologica e mediatica voluta da chi riteneva un governo delle sinistre un pericolo ancora maggiore del debito. Perché con Syriza al governo poteva aprirsi una fase nuova nella relazione tra Ue e singoli stati che avrebbe messo alle corde il rigore monetarista tedesco (ma non solo). Sarebbe stato l’inizio di una nuova discussione sulle finalità dell’unione continentale, che avrebbe coinvolto strumenti, trattati, politiche e ruoli di tutti gli attori europei. Comprensibile quindi, che la Merkel abbia effettuato ogni tipo d’ingerenza sul voto greco.

Nuova democrazia ha vinto, dunque, ma è tutto da vedere se questo porterà la Grecia fuori dal precipizio. Perché questa crisi ha responsabilità endogene ed esogene, ma la sua soluzione non può essere esclusivamente greca. Non a caso Krugman, nello stesso articolo sul NYT, afferma che “le elezioni in Grecia non hanno risolto nulla. L’unico modo in cui l’euro potrebbe essere salvato è qualora i tedeschi e la banca Centrale europea comprendessero che sono loro quelli che devono cambiare comportamento, spendere di più e accettare il rischio d’inflazione. Se non lo faranno - ha concluso il premio Nobel per l’economia - la Grecia affonderà nella storia come la vittima dell’arroganza di altre persone”.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

La Francia dà piena fiducia a François Hollande e allontana i fantasmi della paralisi politica. Al ballottaggio delle elezioni legislative che si è tenuto domenica, il Partito socialista guidato dal neo Presidente della Repubblica è riuscito a portare a casa 300 seggi all'Assemblea nazionale (la Camera Bassa). Ben 11 in più rispetto alla quota necessaria per avere la maggioranza assoluta.

Sommando tutti i voti della sinistra si arriva a 346 seggi, contro i 226 della destra. Un bel margine, anche se non consente di toccare la fatidica soglia dei 3/5 (378 seggi), necessaria per dare il via libera a riforme costituzionali. Con ogni probabilità Hollande non potrà quindi concedere agli stranieri il diritto di voto alle elezioni municipali, una delle promesse più sbandierate in campagna elettorale. Ma ha davvero di che consolarsi. Il risultato consegna al nuovo inquilino dell'Eliseo un ampio spazio di manovra su due tavoli: da una parte il governo nazionale, dall'altra il braccio di ferro con la cancelliera tedesca Angela Merkel.

Sul fronte interno, i socialisti hanno scongiurato i rischi della cosiddetta "coabitazione", che nel sistema presidenziale francese si verifica quando il Capo dello Stato appartiene a una parte politica diversa rispetto a quella che guida la maggioranza parlamentare (circostanza che crea evidentemente enormi difficoltà d'azione). Ma non basta.

Cosa ancor più importante, il partito di Hollande è riuscito ad ottenere da solo la maggioranza assoluta, al netto di tutte le alleanze. Una posizione che consentirà al nuovo Presidente di governare in autonomia, senza dover far ricorso all'appoggio dell'estrema sinistra (il Front de gauche), che rischiava di condizionare pesantemente la sua linea politica. Era proprio questa l'incognita fondamentale alla vigilia del voto.

D'altra parte, avere le mani libere in patria significa anche aumentare il proprio potere contrattuale in sede internazionale. Un particolare decisivo in vista della fitta serie d'appuntamenti in agenda: il G20 messicano in corso, il vertice a quattro del 22 giugno a Roma (cui parteciperanno anche la Merkel e i premier di Italia e Spagna, Mario Monti e Mariano Rajoy) e soprattutto il Consiglio europeo in calendario per il 28 e 29 giugno.

Da quest'ultima riunione i mercati si aspettano provvedimenti concreti per rilanciare il Pil europeo. Per questo è così importante che Hollande, autoproclamatosi alfiere della crescita, non abbia bucato l'appuntamento delle legislative. A questo punto la cancelliera maniaca del rigore è definitivamente isolata nel quadro della politica estera che conta.

Dopo aver perso per strada il suo alunno prediletto, l'accondiscendente Nicolas Sarkozy, Merkel pregava che il Front de gauche (credere nell'Ump gaullista era velleitario) riuscisse a spuntare l'arma in mano al Presidente francese. Così non è stato e la cancelliera ora è costretta a mediare. Non solo con Hollande, ma anche (se non soprattutto) con il presidente americano Barack Obama. Il capo della Casa Bianca, in piena campagna elettorale per la rielezione, esercita una pressione fortissima sui leader d'oltreoceano perché si decidano a prendere provvedimenti seri, così che il lento spegnersi dell'economia europea non annacqui troppo la ripresa americana.

Dopo aver perso per strada il suo alunno prediletto, l'accondiscendente Nicolas Sarkozy, Merkel pregava che il Front de gauche (credere nell'Ump gaullista era velleitario) riuscisse a spuntare l'arma in mano al Presidente francese. Così non è stato e la cancelliera ora è costretta a mediare. Non solo con Hollande, ma anche (se non soprattutto) con il presidente americano Barack Obama. Il capo della Casa Bianca, in piena campagna elettorale per la rielezione, esercita una pressione fortissima sui leader d'oltreoceano perché si decidano a prendere provvedimenti seri, così che il lento spegnersi dell'economia europea non annacqui troppo la ripresa americana.

Su questa strada l'Eliseo è l'alleato più importante di Washington, che però conta anche sulla mediazione di Roma per smuovere i tedeschi. In fondo, Monti è ideologicamente il più vicino alla Merkel, quindi è naturale che il suo ruolo non sia secondario. Dal canto suo, la cancelliera può solo sperare che al Bundestag la sua maggioranza non si faccia venire troppi mal di pancia e che l'opposizione socialdemocratica non sia troppo brava a usare contro di lei l'isolamento internazionale in cui è finita la Germania.

In ogni caso, questo scenario rivoluzionato rispetto a pochi mesi fa non sembra dar vita a un revival della guerra franco-prussiana. Anzi. Venerdì scorso, durante la sua prima visita a Palazzo Chigi, Hollande ha dimostrato un'incredibile diplomazia nei confronti della cancelliera: “Dobbiamo trovare meccanismi per proteggere gli stati virtuosi - ha detto - che non possono essere esposti alla speculazione”. Parole che confermano come ormai il Presidente francese abbia rinunciato agli eurobond, lo strumento più inviso ai tedeschi, terrorizzati all'idea di dover garantire i debiti pubblici dei Paesi meno affidabili. Le tanto invocate obbligazioni comunitarie vengono oggi subordinate a una fantomatica Unione politica, il che significa lasciarle scivolare a data da destinarsi. Gesto distensivo o calcolo politico? Comunque sia, la partita a scacchi continua. E ora tocca a Berlino.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Liliana Adamo

di Liliana Adamo

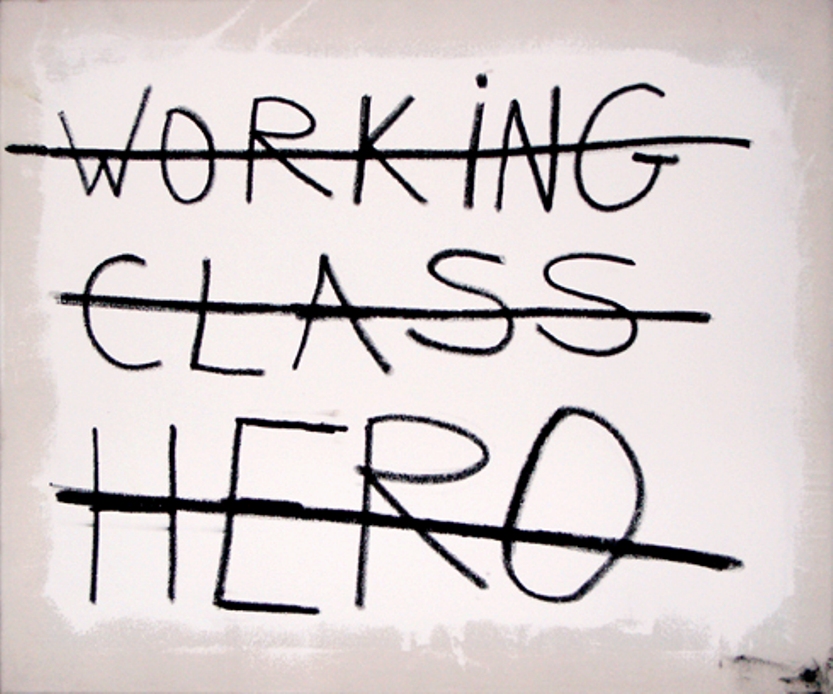

Sulla scia di quel nuovo socialismo di stampo americano tanto propagandato nei primi anni della presidenza Obama, la proposta di legge voluta dal City Council di New York, poteva considerarsi un segno poco trascurabile di “giustizia sociale” per una parte della working class, o invece, come sostengono i puri e crudi del liberismo, ennesimo ricorso allo statalismo occupazionale che aggrava i costi, per l'appunto quando le crisi alzano il numero dei disoccupati?

La legge intendeva imporre un tetto minimo salariale per quei lavoratori impiegati in progetti di grandi dimensioni, creati da sovvenzioni pubbliche (dal milione di dollari in su, per intenderci), con un limite di 11,50 dollari l’ora (appena 4 d’aumento rispetto al precedente), più 10 di benefici sul piano contributivo.

Ma, se il diavolo si nasconde nei dettagli, ecco che il plurimilionario sindaco newyorkese, Michael Bloomberg, è intervenuto drasticamente (col potere di veto), a stralciare questo pezzo di legislazione, minacciando addirittura di ricorrere ai tribunali qualora il presunto “salario di sussistenza” fosse stato convertito in norma federale.

La polemica sembra aver liquidato le attese elettorali concentrate sul “re di New York”, con le attenzioni repubblicane (Romney in testa a tessergli le lodi) e le “avances” del presidente Obama. Viceversa, la situazione si è ribaltata all’indomani del suo no al salario minimo e Bloomberg, da leadership empatico per l’opinion poll, si è presto trasformato in “Sindaco Faraone”, giusto per citare l’appellativo più moderato da parte dei newyorkesi.

Di per sé, la mozione del City Council non minacciava impennate radicali, nulla di così “soviet”, dal momento in cui si era provveduto ad “annacquarla” come si deve, una volta portata sulla scrivania del “Faraone”. Secondo il quotidiano The Guardian, la stessa legge avrebbe riguardato un numero esiguo di lavoratori americani, mentre Bloomberg ha inveito per il danno certo alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Di per sé, la mozione del City Council non minacciava impennate radicali, nulla di così “soviet”, dal momento in cui si era provveduto ad “annacquarla” come si deve, una volta portata sulla scrivania del “Faraone”. Secondo il quotidiano The Guardian, la stessa legge avrebbe riguardato un numero esiguo di lavoratori americani, mentre Bloomberg ha inveito per il danno certo alla creazione di nuovi posti di lavoro.

In tutta questa diatriba si sono formate due opposte fazioni (o correnti di pensiero, come si vogliano chiamare). L’una incentrata sull’opportunità d’applicare pesantemente alle leggi sul lavoro, il “tecnicismo del libero mercato” (nell’idea di sanare una crisi originata da tutt’altro che l’economia reale); l’altra, più semplicemente, fa i conti in tasca al sindaco plurimilionario e al suo entourage di “starnazzanti” imprenditori.

Bloomberg è fra i venti uomini più ricchi al mondo, il suo patrimonio conta, fra l’altro, un’intera stazione sciistica nel Colorado, grandi possedimenti terrieri, svariate proprietà immobiliari alle Bermuda, a Londra e nella stessa New York City.

Eppure, è stato pronto a porre il veto su un tetto di 11,50 dollari l’ora a garanzia di una “sussistenza” per la classe operaia della sua città, già provata da una crisi economica senza precedenti, da un lungo periodo di ristrettezze e inoccupazione. Un aumento di salario che sarebbe stato concesso solo nel caso di aziende finanziate da cospicui fondi pubblici.

Membro indiscusso di quell’elite finanziaria che ha portato al tracollo l’economia di mezzo mondo, anche Bloomberg si appassiona al tema della nuova “lotta di classe”, mettendo in mostra lacrime d’ipocrisia sui mancati posti di lavoro per la classe media americana.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

Le elezioni sono finite, l'incertezza no. A una quarantina di giorni dalle ultime consultazioni che non avevano prodotto alcuna maggioranza parlamentare, la Grecia è tornata al voto. I conservatori di Nuova Democrazia (al 30%) si confermano primo partito del Paese, tallonati però da Syriza (26%), formazione di sinistra radicale guidata dal 37enne Alexis Tsipras. Molto distanti i socialisti del Pasok (12%), che si piazzano a terzo posto, seguiti con meno di 10 punti da Greci Indipendenti, Alba dorata, Sinistra Democratica (Dimar) e Partito Comunista (Kke).

In tutto, oltre 9 milioni di elettori (su una popolazione complessiva di poco superiore agli 11 milioni di persone) sono stati chiamati a scegliere fra 21 partiti e 4.815 candidati. Lo scorso 6 maggio l'astensionismo era arrivato al 35% e il 18% delle schede si era disperso fra una miriade di partitini che non era riuscita a superare la soglia di sbarramento, fissata al 3%. Alla vigilia del voto bis, tuttavia, il 40% dei greci (secondo un sondaggio della Metron Analysis) aveva intenzione di esprimersi in maniera differente.

In effetti, dopo il fallimento del mese scorso, stavolta il voto si è polarizzato in maniera più netta, come se invece di elezioni politiche si fosse trattato di un referendum a favore (Nd) o contro (Syriza) l'accordo d'austerity firmato da Atene con Ue e Fmi in cambio degli aiuti da 130 miliardi. Anche grazie alla generosità del sistema proporzionale greco, che prevede un premio di maggioranza particolarmente ampio (50 seggi sui 300 del Parlamento), oggi per creare una nuova maggioranza di governo è sufficiente l'alleanza fra Nd e Pasok. Gli stessi partiti che per anni hanno falsificato i conti pubblici portando il Paese allo sfacelo attuale.

Sull'insuccesso di Tsipras ha pesato un'impostazione manichea secondo cui Nuova democrazia voleva dire euro, mentre Syriza era sinonimo di dracma. In molti hanno fatto passare questa equazione, troppo lineare e semplice per convincere fino in fondo. La prima furbetta sulla lista è stata la cancelliera tedesca Angela Merkel, che sabato ha auspicato dalle urne greche "un risultato per cui quelli incaricati di formare il governo dicano sì al rispetto degli impegni". In altre parole: cari greci, votate Nuova Democrazia e finitela di seccarci.

Evidentemente nessuno ha spiegato a frau Merkel che per ora non gode di una grandissima popolarità in terra ellenica (come già in Francia, dove sostenne apertamente la ricandidatura di Sarkozy...). L'interferenza gratuita ha suscitato più sdegno che ossequio, e Tsipras si è permesso di ricordare alla cancelliera che nei Trattati Ue non c'è alcun articolo che prescriva l'adesione all'austerity per rimanere nell'Eurozona. Tanto meno a un Paese che in quattro anni ha visto il Pil crollare del 20% e la disoccupazione schizzare al 22%.

Evidentemente nessuno ha spiegato a frau Merkel che per ora non gode di una grandissima popolarità in terra ellenica (come già in Francia, dove sostenne apertamente la ricandidatura di Sarkozy...). L'interferenza gratuita ha suscitato più sdegno che ossequio, e Tsipras si è permesso di ricordare alla cancelliera che nei Trattati Ue non c'è alcun articolo che prescriva l'adesione all'austerity per rimanere nell'Eurozona. Tanto meno a un Paese che in quattro anni ha visto il Pil crollare del 20% e la disoccupazione schizzare al 22%.

Certo, se le prossime tranche di aiuti internazionali non arrivassero, Atene non riuscirebbe più a pagare pensioni e stipendi pubblici già dal 20 luglio. Peccato che il successivo default sarebbe una mannaia sui conti delle banche di mezza Europa e gli istituti tedeschi ne risentirebbero più degli altri, esposti come sono sul debito greco. Ormai quindi non c'è bluff che tenga: la rinegoziazione del memorandum è data per certa.

Anche perché adesso non c'è più solo Syriza ad invocarla. Con un occhio ai sondaggi elettorali, anche Antonis Samaras, leader di Nd, si è convinto della necessità di chiedere a Bruxelles condizioni meno disumane per i cittadini greci. L'Europa sembra disponibile a qualche concessione: ridurre i tassi sul maxi-prestito, allungare di un paio d'anni i tempi per gli impegni di bilancio, garantire interventi infrastrutturali della Bei e rivedere gli 11 miliardi di nuovi tagli previsti entro fine giugno. Il resto dell'accordo però dovrà essere confermato in via definitiva.

Tsipras avrebbe voluto ben altro: dalla nazionalizzare del sistema bancario all'aumento dello stipendio minimo, passando per la cancellazione delle norme più pesanti in tema di lavoro, pensioni e fisco. Purtroppo per i greci, invece, a Samaras le condizioni di Bruxelles potrebbero bastare.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’amministratore delegato di JPMorgan Chase, Jamie Dimon, ha testimoniato mercoledì di fronte alla commissione bancaria del Senato USA nell’ambito dell’inchiesta sulla recente colossale perdita causata da operazioni speculative ad alto rischio condotte dall’ufficio londinese della banca d’affari americana. L’apparizione pubblica di uno dei più potenti banchieri di Wall Street, più che in un interrogatorio, si è risolta in un mortificante spettacolo di servilismo da parte di un gruppo di membri del Congresso eletti dal popolo ma che, in realtà, risultano pressoché interamente al soldo della stessa JPMorgan e delle principali istituzioni finanziare del paese.

Di fronte alla commissione del Senato, Dimon avrebbe teoricamente dovuto fare chiarezza sul comportamento dei vertici della sua banca in operazioni finite male e che sono costate ai suoi clienti due miliardi di dollari. Secondo la stampa finanziaria, la perdita complessiva per JPMorgan, annunciata pubblicamente ai primi di maggio, potrebbe arrivare a toccare addirittura gli otto miliardi di dollari.

L’audizione di mercoledì fa parte dell’indagine condotta dagli organi americani addetti alla regolamentazione del settore finanziario, nonché dall’FBI. Alla commissione bancaria, in ogni caso, Dimon sapeva benissimo di non correre alcun pericolo, dal momento che avrebbe avuto a che fare con un gruppo di senatori che egli stesso e la sua banca hanno finanziato abbondantemente in questi anni con centinaia di migliaia di dollari in contributi elettorali.

Pur scusandosi per l’errore commesso, definito un “evento isolato” la cui responsabilità è da attribuire ai suoi subordinati, Dimon ha difeso strenuamente JPMorgan, della quale si è detto “orgoglioso”, ostentando la solidità conservata durante la crisi finanziaria. Come previsto, nessuno dei 22 membri della commissione ha provato a porre a Dimon una qualche domanda scomoda nel corso delle due ore dell’udienza.

Da parte di qualche senatore democratico c’è stato un timido tentativo di sollevare la questione dell’eccessiva deregolamentazione del settore bancario, anche se nessuno ha nemmeno lontanamente accennato al comportamento criminale di JPMorgan. La maggior parte dei membri e, in particolare, i senatori repubblicani, ha invece fatto a gara nell’elogiare il banchiere che lo stesso presidente Obama ha recentemente definito come “uno dei più in gamba del paese”.

Tra i più entusiasti è stato il senatore repubblicano della Carolina del Sud, Jim DeMint, il quale ha lodato la situazione finanziaria di JPMorgan prima di finire quasi per scusarsi con Dimon per la sua convocazione di fronte alla commissione, visto che, a suo dire, “molti di noi sono manager bancari frustrati che vorrebbero gestire il vostro business al vostro posto”. Il collega repubblicano del Tennessee, Bob Corker, ha invece definito Dimon “giustamente celebre per essere uno dei migliori CEO del paese”.

L’arroganza di Jamie Dimon è emersa in un breve battibecco con il senatore democratico dell’Oregon, Jeff Merkley. Quando quest’ultimo ha sostenuto che JPMorgan è stata salvata nel 2008 grazie al denaro pubblico, Dimon ha ribattuto prontamente, accusando il senatore di essere disinformato e di aver fatto un’affermazione “di fatto sbagliata”.

L’arroganza di Jamie Dimon è emersa in un breve battibecco con il senatore democratico dell’Oregon, Jeff Merkley. Quando quest’ultimo ha sostenuto che JPMorgan è stata salvata nel 2008 grazie al denaro pubblico, Dimon ha ribattuto prontamente, accusando il senatore di essere disinformato e di aver fatto un’affermazione “di fatto sbagliata”.

Dimon ha anche avuto a disposizione una platea per criticare quelli che secondo lui sono i troppi vincoli applicati dalla politica all’industria finanziaria. Dopo aver ricordato come abbia appoggiato alcune misure contenute nella debole riforma finanziaria approvata dal Congresso nel 2010 (“Dodd-Frank law”), Dimon ha nuovamente attaccato la cosiddetta “Volcker rule”, inserita nella legge per vietare in teoria alle banche come JPMorgan, i cui depositi sono garantiti dal governo federale, di fare investimenti speculativi per il proprio profitto con il denaro dei propri clienti.

La “Volcker rule”, dal nome dell’ex governatore della Fed e già consigliere economico di Obama, è stata da subito fortemente avversata da Wall Street e perciò sensibilmente attenuata dalla Casa Bianca qualche mese fa per permettere alle banche di continuare le pratiche rischiose che sarebbero dovute essere bandite.

Quasi a giustificare la condotta della sua banca, Dimon ha poi detto che nel primo trimestre del 2012 JPMorgan ha accumulato 400 miliardi di dollari in maggiori depositi e che ha definito “denaro in eccesso” da investire in qualche modo. Con le piccole imprese sempre più in difficoltà nell’accedere al credito e i devastanti tagli alla spesa pubblica messi in atto in questi anni dal governo federale e dagli stati per far fronte ai buchi di bilancio, il sistema che permette a istituti come quello diretto da Jamie Dimon di prosperare fa dunque in modo che una montagna di “denaro in eccesso” possa essere impiegato in nuove rischiose operazioni speculative per aumentare il livello dei profitti.

Il trattamento riservato dal Senato al CEO di JPMorgan appare ancora più sconcertante alla luce delle sue evidenti responsabilità nella perdita da due miliardi di dollari e del comportamento tenuto per cercare di nascondere le conseguenze provocate dalle attività dell’ufficio di Londra (Chief Investment Office, CIO). Come hanno messo in luce alcune indagini giornalistiche, tra cui questa settimana quella pubblicata da Bloomberg News, il CIO era stato creato proprio da Dimon nel 2005 con il compito di incrementare il più possibile i profitti della banca piazzando scommesse ad alto rischio.

Il CIO era un’entità separata dal resto di JPMorgan e a coloro che vi operavano era espressamente consentito prendere rischi maggiori del dovuto per raggiungere gli obiettivi fissati. Come se non bastasse, sono emersi forti indizi che indicano come i vertici dell’istituto abbiano manipolato i bilanci per cercare di nascondere la perdita. JPMorgan, inoltre, avrebbe utilizzato tutta la propria influenza politica per evitare fastidiose ingerenze dei regolatori negli affari del CIO.

I segnali d’allarme all’interno di JPMorgan relativi alle operazioni fallimentari del CIO erano iniziate a circolare già dal mese di marzo. Il 13 aprile, tuttavia, nel corso di una conference call Dimon affermò che i timori sollevati erano solo “una tempesta in un bicchiere d’acqua”. Quando mercoledì il presidente della commissione bancaria, senatore Tim Johnson (democratico, Sud Dakota), ha chiesto a Dimon il motivo della sua affermazione avventata, quest’ultimo ha semplicemente ammesso di aver commesso un errore.

Jamie Dimon è uno dei banchieri di Wall Street con i maggiori legami a Washington e la sua banca ha influito in maniera decisiva sull’indebolimento della riforma finanziaria del 2010, soprattutto grazie ad un’aggressiva attività di lobby costata più di 7 milioni di dollari. Spendendo più di qualsiasi altro istituto finanziario per questo scopo, JPMorgan è stata in grado di assoldare abili lobbisti che, come di consuetudine a Washington, vantano precedenti legami con i membri del Congresso e, in particolare, con i senatori della commissione bancaria.

Jamie Dimon è uno dei banchieri di Wall Street con i maggiori legami a Washington e la sua banca ha influito in maniera decisiva sull’indebolimento della riforma finanziaria del 2010, soprattutto grazie ad un’aggressiva attività di lobby costata più di 7 milioni di dollari. Spendendo più di qualsiasi altro istituto finanziario per questo scopo, JPMorgan è stata in grado di assoldare abili lobbisti che, come di consuetudine a Washington, vantano precedenti legami con i membri del Congresso e, in particolare, con i senatori della commissione bancaria.

Secondo i dati del Center for Responsive Politics, inoltre, nella campagna elettorale 2012 JPMorgan ha finora sborsato 344 mila dollari a favore di candidati a cariche federali, di cui il 59% repubblicani e il 41% democratici.

Tra i maggiori beneficiari figurano proprio i membri della commissione che avrebbe dovuto mettere sotto torchio Dimon durante l’audizione dell’altro giorno. Il presidente Tim Johnson ha ad esempio incassato quest’anno da JPMorgan 39.000 dollari, Richard Shelby (repubblicano, Alabama) 73.000, Mark Warner (democratico, Virginia) 109.000, Jack Reed (democratico, Rhode Island) 30.000, il già citato Bob Corker 61.000 e Michael Crapo (repubblicano, Idaho) 34.000.

Anche lo stesso Dimon, il quale dopo aver sostenuto Hillary Clinton nelle primarie democratiche del 2008 staccò un assegno da 50 mila dollari per Obama, contribuisce personalmente alle campagne elettorali dei politici che occupano le posizioni più ambite a Washington, indipendentemente dall’affiliazione di partito, tra cui appunto i due membri più importanti della commissione bancaria del Senato, Tim Johnson e Richard Shelby.