- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

NEW YORK. In concomitanza con l’aggravarsi della situazione in Siria e con la crescente minaccia di una soluzione militare esterna per rovesciare il regime di Damasco, la retorica bellicista del governo israeliano nei confronti dell’Iran, il principale alleato del presidente Assad, negli ultimi giorni sta assumendo toni sempre più minacciosi. Anche se importanti esponenti dell’apparato militare e dell’intelligence israeliana si sono mostrati contrari ad un attacco unilaterale contro le installazioni nucleari della Repubblica Islamica, il premier Netanyahu e il suo ministro della Difesa, Ehud Barak, sembrano intenzionati a ricorrere all’uso della forza in tempi brevi.

Un’operazione militare contro l’Iran, tuttavia, secondo molti analisti non risulterebbe nell’annientamento delle capacità di Teheran di giungere alla realizzazione di un’arma nucleare, bensì ritarderebbe questo processo di un periodo compreso tra sei mesi e un anno. Dal momento che Israele non dispone del potenziale bellico per raggiungere l’obiettivo finale, vale a dire il cambio di regime a Teheran con il pretesto dell’inesistente minaccia nucleare, il governo di estrema destra guidato da Netanyahu punterebbe dunque a trascinare in un conflitto con l’Iran gli Stati Uniti, cioè l’unica potenza teoricamente in grado di assestare danni permanenti a questo paese.

Per raggiungere questo scopo di fronte ad un’amministrazione Obama che non intende intraprendere nuove avventure militari prima del voto di novembre, secondo un articolo apparso martedì sul quotidiano israeliano Haaretz, il governo Netanyahu starebbe studiando un piano ben preciso. In sostanza, nell’immediata vigilia delle elezioni presidenziali americane, verosimilmente in una situazione di equilibrio tra Barack Obama e Mitt Romney, Israele potrebbe decidere di sferrare un attacco contro l’Iran.

In questo modo, l’inevitabile risposta iraniana causerebbe numerose vittime civili tra gli israeliani, costringendo il presidente democratico ad intervenire nel conflitto per non essere accusato dal suo sfidante di abbandonare a se stesso un alleato così importante e, con ogni probabilità, finire per perdere le elezioni.

In questo modo, l’inevitabile risposta iraniana causerebbe numerose vittime civili tra gli israeliani, costringendo il presidente democratico ad intervenire nel conflitto per non essere accusato dal suo sfidante di abbandonare a se stesso un alleato così importante e, con ogni probabilità, finire per perdere le elezioni.

Nel caso invece Obama decidesse di non mobilitare le proprie forze armate contro l’Iran, la scommessa di Netanyahu prevede appunto la vittoria elettorale del repubblicano Romney, il quale una volta insediato alla Casa Bianca si affretterebbe a concludere le operazioni militari contro Teheran.

L’impazienza del premier israeliano è risultata d’altra parte evidente da svariate dichiarazioni e prese di posizione nel recentissimo passato. La settimana scorsa, ad esempio, Netanyahu ha riferito al Segretario alla Difesa americano, Leon Panetta, che la strategia delle sanzioni non è stata in grado di fermare il programma nucleare iraniano e che ora sono necessarie azioni concrete.

Lo stesso concetto era stato anticipato qualche giorno prima dallo stesso Netanyahu a Romney nel corso della visita di quest’ultimo in Israele. In un’intervista televisiva, inoltre, il primo ministro conservatore ha affermato di non tenere in grande considerazione le resistenze dei vertici delle forze di sicurezza israeliane ad un’aggressione contro l’Iran, poiché in ultima istanza è il governo che deve prendere una decisione finale sulla questione.

Nonostante la sicurezza mostrata da Netanyahu, il parere contrario ad un intervento armato di personalità come il capo di stato maggiore, Benny Gantz, o il numero uno del Mossad, Tamir Pardo, nonché quello del presidente Shimon Peres, potrebbe pesare sulle decisioni del governo. Le differenze di vedute tra Netanyahu e Barak da una parte e i vertici militari e dell’intelligence dall’altra non vanno però sopravvalutate, dal momento che, oltre al fatto che questi ultimi hanno assicurato di volersi sottomettere all’autorità civile, la loro opposizione è più che altro di natura tattica. La contrarietà espressa nei confronti di un attacco contro l’Iran non sembra infatti di principio, visto che un’aggressione militare sarebbe vista positivamente, ad esempio, se concordata e messa in atto assieme agli Stati Uniti.

La stessa amministrazione Obama, inoltre, ha sempre sostenuto che riguardo alla questione iraniana “ogni opzione rimane sul tavolo”, compresa quella militare, e nei vertici sul nucleare degli ultimi mesi tra i rappresentanti di Teheran e quelli dei cosiddetti P5+1 (USA, Gran Bretagna, Francia, Russia, Cina e Germania) gli Stati Uniti si sono adoperati per far naufragare ogni possibilità di negoziato, così da prolungare la situazione di stallo e giustificare un’eventuale prova di forza contro la Repubblica Islamica.

La stessa amministrazione Obama, inoltre, ha sempre sostenuto che riguardo alla questione iraniana “ogni opzione rimane sul tavolo”, compresa quella militare, e nei vertici sul nucleare degli ultimi mesi tra i rappresentanti di Teheran e quelli dei cosiddetti P5+1 (USA, Gran Bretagna, Francia, Russia, Cina e Germania) gli Stati Uniti si sono adoperati per far naufragare ogni possibilità di negoziato, così da prolungare la situazione di stallo e giustificare un’eventuale prova di forza contro la Repubblica Islamica.

L’intera vicenda costruita attorno al programma nucleare dell’Iran sta assumendo toni sempre più paradossali, dal momento che Teheran è da tempo il bersaglio di una incessante campagna mediatica del tutto fuorviante volta a dipingere il paese mediorientale come una minaccia imminente alla sicurezza di Israele e degli stessi USA.

In realtà, oltre a condurre una campagna di destabilizzazione più o meno segreta, questi ultimi stanno perfezionando un vero e proprio accerchiamento militare del territorio iraniano, mentre Israele, come è noto, è l’unico paese della regione a disporre di un arsenale nucleare, sia pure non dichiarato, senza mai aver sottoscritto il Trattato di Non Proliferazione, come ha invece fatto l’Iran.

La strategia americana nei confronti dell’Iran è da mettere in relazione alla crisi siriana in corso e fa parte di un più ampio disegno volto a sostituire governi che non intendono piegarsi ai diktat di Washington con regimi meglio disposti verso le mire egemoniche statunitensi in un’area fondamentale per il controllo di buona parte delle risorse energetiche del pianeta.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

Cuba non assassina. Non tortura. Non sequestra. Non conosce desaparecidos. Non ci sono renditions. Non ci sono detenuti all’insaputa dei familiari. Non ci sono esecuzioni extra-giudiziali. Per tutto questo, o malgrado questo, è una dittatura che patrocina il terrorismo internazionale. Firmato: Dipartimento di Stato USA.

Potrebbe ben essere questo il testo della deliberazione con la quale gli Stati Uniti, pochi giorni orsono, stilando la loro classifica annuale dei paesi che non combattono il terrorismo, hanno inserito Cuba. L’isola socialista, che di terrorismo s’intende visti i tentativi d’invasione, le migliaia di vittime (3 478 morti e 2 099 feriti) e le centinaia di miliardi di dollari di danni subìti grazie proprio al terrorismo filo-statunitense che in Florida si organizza e vive con la copertura delle agenzie federali e locali statunitensi, subisce così la beffa oltre il danno.

Appare quantomeno singolare che gli Stati Uniti, il paese cioè che da 53 anni investe miliardi di dollari e ogni tipo di azione terroristica per sovvertire Cuba, accusi l’Avana di non combattere sufficientemente il terrorismo. Proprio a Washington dovrebbero sapere, invece, come e quanto Cuba è impegnata con successo contro il terrorismo, viste le innumerevoli figuracce che la Cia da più di cinquanta anni raccoglie nella maggiore delle isole delle Antille.

Ed è quantomeno stravagante che gli Stati Uniti, che scatenano guerre, invasioni di altri stati, bombardano popolazioni inermi con aerei con e senza pilota, che torturano e sequestrano i sospetti, che tengono aperti dei lager come Guantanamo e che rifiutano di uniformarsi alle più elementari norme del diritto internazionale, non riconoscendo né le sentenze della Corte Internazionale di Giustizia quando le sono avverse (mine nei porti del Nicaragua) né il Tribunale Penale Internazionale per i crimini di guerra, assegnino pagelle al resto del mondo in termini di affidabilità nella lotta al terrorismo.

L’accusa di quest’anno formulata nei confronti di Cuba è che il suo sistema bancario non sarebbe trasparente e, con ciò, si presterebbe al riciclaggio del denaro sporco. E’ un’accusa ridicola nel suo contenuto e penosa negli scopi che nasconde. Solo pochi giorni orsono, infatti, il Dipartimento del Tesoro USA ha sanzionato tre banche (una olandese, un’altra svizzera e una terza australiana) accusandole di aver operato transazioni finanziarie con L’Avana.

L’accusa di quest’anno formulata nei confronti di Cuba è che il suo sistema bancario non sarebbe trasparente e, con ciò, si presterebbe al riciclaggio del denaro sporco. E’ un’accusa ridicola nel suo contenuto e penosa negli scopi che nasconde. Solo pochi giorni orsono, infatti, il Dipartimento del Tesoro USA ha sanzionato tre banche (una olandese, un’altra svizzera e una terza australiana) accusandole di aver operato transazioni finanziarie con L’Avana.

Dunque in cosa consisterebbe la scarsa trasparenza se è possibile individuare le operazioni bancarie del paese sull’ estero? Eppure, il problema è proprio questo: gli Stati Uniti vorrebbero che Cuba documentasse a Washington tutti i suoi movimenti bancari, così da rendergli più semplice e agevole comminare sanzioni a chi, operando con gli USA, opera anche con Cuba.

Washington lamenta una scarsa cooperazione con L’Avana sui movimenti bancari, cioè un difetto di comunicazione (unilaterale) di Cuba nei confronti degli Usa, come se questo fosse obbligatorio e non una pretesa imperiale. In realtà Cuba ha proposto inutilmente agli USA (l’ultima volta nel febbraio 2012) un programma bilaterale di lotta al terrorismo, ma la Casa Bianca non ha mai risposto. Fa bene dunque L’Avana a ricordare che sono gli USA il principale centro internazionale di riciclaggio del denaro sporco e che la loro ipocrita richiesta di trasparenza bancaria è una presa in giro, visti gli scandali dei suoi istituti di credito che hanno determinato dal 2008 la crisi finanziaria più grave della storia. La misura statunitense, invece, è ovviamente destinata a rendere più complicata l’attività commerciale dell’isola, perseguitando i suoi affari in ogni dove del pianeta e non ha nulla a che vedere con le norme sulla trasparenza bancaria.

C’è poi da ricordare un antecedente illuminante in termini di cooperazione tra Cuba e USA: quando Cuba decise di consegnare agli Stati Uniti un dossier sui terroristi in Florida, che organizzavano attentati contro Cuba e nell’intero panorama latinoamericano, il FBI non solo ignorò la denuncia, ma anzi decise immediatamente di arrestare i cubani residenti negli USA che si occupavano di smascherare la rete occulta terroristica e che avevano procurato le informazioni contenute nel dossier.

Condannati con processi farsa a pene detentive mostruose, i cinque cubani sono ancora prigionieri (uno è in libertà vigilata) e nemmeno la relazione di Gabriela Knaul, relatrice della commissione dell’Onu che analizza l’indipendenza dei giudici e degli avvocati e che si è pronunciata con critiche severe verso i processi sommari che si sono susseguiti contro i cinque cubani, ha avuto ascolto. Con quale coraggio si chiede "collaborazione"? Una ingenuità basta e avanza.

Quanto alla obiettività della lista non c’è niente di nuovo rispetto a quella degli anni precedenti e serve solo a costruire processi mediatici e politici funzionali a ulteriori sanzioni. Nello scorrere la lista dei cattivi, si può infatti facilmente notare come essi siano, casualmente, tutti paesi che non obbediscono a Washington, che non ne apprezzano la leadership indiscussa a livello planetario. Che non hanno cioè consegnato le loro ricchezze e la loro sovranità alla Casa Bianca e, soprattutto, che non riconoscono la volontà politica statunitense come fondamento del nuovo diritto internazionale de facto.

Quanto alla obiettività della lista non c’è niente di nuovo rispetto a quella degli anni precedenti e serve solo a costruire processi mediatici e politici funzionali a ulteriori sanzioni. Nello scorrere la lista dei cattivi, si può infatti facilmente notare come essi siano, casualmente, tutti paesi che non obbediscono a Washington, che non ne apprezzano la leadership indiscussa a livello planetario. Che non hanno cioè consegnato le loro ricchezze e la loro sovranità alla Casa Bianca e, soprattutto, che non riconoscono la volontà politica statunitense come fondamento del nuovo diritto internazionale de facto.

Eppure non c’è angolo del pianeta dove le bombe e le truppe statunitensi non abbiano operato. Non c’è avversario degli USA che non abbia conosciuto embarghi, terrorismo e invasioni militari. E non c’è episodio di brutalità gratuita contro le popolazioni civili commesso dai suoi soldati che sia stato giudicato e sanzionato. Ciononostante, con una sfacciataggine degna di un impero (in decadenza), Washington assegna pagelle agli altri paesi in termini di democrazia, rispetto dei diritti umani e di lotta al terrorismo.

Un paese che in poco più di duecento anni di storia ha utilizzato armi atomiche contro i civili, che ha inviato le sue truppe fuori dai suoi confini duecentosedici volte, che spaccia il suo espansionismo con il ristabilimento della democrazia e che definisce le vittime innocenti della sua foga imperiale come “danni collaterali”, meriterebbe di essere imputato perenne per reati di terrorismo e crimini contro l’umanità, più che ergersi giudice di altri. E’ questa la confusione che alberga: nell’unipolarismo coatto dei nostri tempi, il colpevole diventa giudice e la vittima diventa il colpevole. La traccia più evidente del paradosso esistente nell’era nefasta del nuovo disordine mondiale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

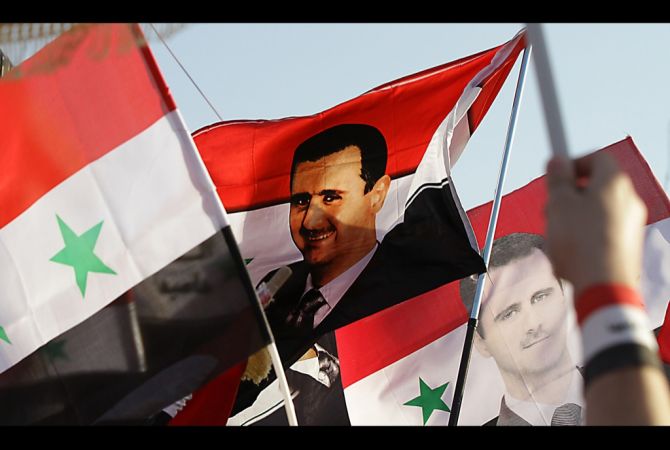

Aleppo sembra diventare la Bengasi di Siria. Bombardamenti ed evacuazioni, profughi e propaganda, controffensiva e mercenari. La guerra di Siria prova l’allungo sull’onda dell’indifferenza generale dell’opinione pubblica e la complicità delle cancellerie europee e statunitense che hanno dato semaforo verde al cosiddetto Esercito libero siriano, armato e finanziato da Qatar e Arabia Saudita allo scopo di rovesciare il regime alawita-sciita d’ispirazione baathista guidato dalla dinastia Assad.

Le monarchie del Golfo non sono mai state esempi di democrazia per nessuno, e il fatto che i loro regimi sanguinari ed oppressivi non vengano menzionati negli annuali rapporti con i quali il governo Usa e le sue controllate (Freddom House su tutte) elencano i paesi identificati come dittature, dipende solo dal fatto che i dollari e il petrolio sui quali si poggiano permettono agli Usa lauti ingressi e, soprattutto, la presenza militare sul crocevia delle rotte del petrolio.

Successivamente sarà la volta del Libano (perché anche Israele chiede la sua parte di bottino) ma l’obiettivo finale è l’Iran. Cacciare Ahmadinejiad e gli Ayatollah non risponde ad un inedito sentimento libertario occidentale, ma alle quotazioni del greggio una volta che anche le riserve iraniane, dopo quelle libiche, saranno nelle disponibilità delle monarchie del Golfo. Più che l'indice di democrazia è l’indice del Brent quello che muove le pedine dell’Occidente.

L’intenzione delle monarchie del Golfo è però anche quella di sbarazzarsi della Siria così come si sono sbarazzati dell’Iraq prima e della Libia poi. Per azzerare quanto restava (pur se in una versione ormai macchiettistica) della storia del panarabismo, serviva e serve distruggere qualunque impronta laica nei governi arabi, consegnando così ogni possibile sogno di riscatto alla dimensione religiosa e non a quella politica dell’unità continentale. Cominciarono con i Talebani che mossero guerra al primo governo laico della storia dell’Afghanistan, proseguirono con i combattenti islamici in Bosnia-Herzegovina e, da allora, è stato un crescendo di pressioni politiche, finanziamenti ed armi in ogni luogo del pianeta, per ogni focolaio di terrorismo o guerriglia che avesse come obbiettivo finale la caduta dei regimi laici ovunque si trovassero.

Le mani saudite sull’11 settembre sono note e arcinote, soprattutto agli Stati Uniti che hanno dapprima subito e poi cinicamente e sapientemente utilizzato l’attacco alle Torri gemelle. Sull’onda dello sconcerto e del dolore internazionale, hanno deciso di muovere le loro pedine per liberarsi dei nemici dei loro amici, lanciando guerre ed offensive diplomatiche, embarghi e istruttori dei guerriglieri islamici mentre al mondo intero proclamavano la guerra al terrore. La consegna ai satrapi sauditi degli equilibri regionali è, in qualche modo, il chip da pagare al controllo dei flussi di petrolio del pianeta e al focolaio politico più pericoloso.

Non c’è quindi da stupirsi se la punta di diamante dei combattenti antigovernativi in Siria sia Al-queda. E’ lei la longa manus delle monarchie del Golfo, la mano occulta del loro desiderio espansionista. In un reportage pubblicato ieri dal Guardian, si legge che Al Qaida opera al fianco dei ribelli siriani nell' est della Siria, mettendo a disposizione la propria esperienza in ordigni e autobomba. Il corrispondente del quotidiano britannico dalla provincia di Deir Ezzor ha incontrato i combattenti che hanno lasciato l' Esercito libero siriano per unirsi ai jihadisti, definiti “ghuraba' a” (stranieri).

I combattenti di al Qaida cercano però di nascondere la loro presenza. "Alcune persone hanno paura di sventolare la bandiera nera - ha  raccontato al quotidiano britannico Abu Khunder, comandante di una brigata di jihadisti - temono che l' America decida di intervenire per combattere contro di noi. Per questo combattiamo in segreto. Perché fornire a Bashar (al Assad) e all'Occidente un pretesto?". Tuttavia, ha puntualizzato, i combattenti di al Qaida operano a stretto contatto con il consiglio militare che comanda le brigate dell' Esercito libero siriano nella regione: "Ci incontriamo quasi ogni giorno. Abbiamo chiare istruzioni dalla nostra leadership sul fatto che se l'Esercito libero siriano ha bisogno del nostro aiuto dobbiamo intervenire. Li aiutiamo con ordigni e autobomba. La nostra specialità sono le operazioni con ordigni esplosivi". "All'inizio eravamo in pochi - ha aggiunto - ora, grazie ad Allah, ci sono immigrati che si stanno unendo a noi, portando la loro esperienza. Uomini provenienti da Yemen, Arabia Saudita, Iraq e Giordania". L'obiettivo di al Qaida è "creare uno Stato islamico e non uno Stato siriano", ha concluso. Già ieri, al Jazeera e il New York Times avevano riferito di un crescente ruolo dei jihadisti stranieri nella guerra in atto in Siria.

raccontato al quotidiano britannico Abu Khunder, comandante di una brigata di jihadisti - temono che l' America decida di intervenire per combattere contro di noi. Per questo combattiamo in segreto. Perché fornire a Bashar (al Assad) e all'Occidente un pretesto?". Tuttavia, ha puntualizzato, i combattenti di al Qaida operano a stretto contatto con il consiglio militare che comanda le brigate dell' Esercito libero siriano nella regione: "Ci incontriamo quasi ogni giorno. Abbiamo chiare istruzioni dalla nostra leadership sul fatto che se l'Esercito libero siriano ha bisogno del nostro aiuto dobbiamo intervenire. Li aiutiamo con ordigni e autobomba. La nostra specialità sono le operazioni con ordigni esplosivi". "All'inizio eravamo in pochi - ha aggiunto - ora, grazie ad Allah, ci sono immigrati che si stanno unendo a noi, portando la loro esperienza. Uomini provenienti da Yemen, Arabia Saudita, Iraq e Giordania". L'obiettivo di al Qaida è "creare uno Stato islamico e non uno Stato siriano", ha concluso. Già ieri, al Jazeera e il New York Times avevano riferito di un crescente ruolo dei jihadisti stranieri nella guerra in atto in Siria.

Il film sembra quindi essere lo stesso di quello proiettato sugli schermi libici. Al-Queda mette a disposizione bombe, denaro e guerriglieri, ma evita la prima fila, dal momento che di fronte alla cattura di alcuni di loro o, comunque, all’evidenza del ruolo giocato nel conflitto, difficilmente l’Occidente potrebbe continuare a sostenere la rivolta armata. In Siria, così come avvenne in Libia, ci furono rapporti elaborati dalla CIA che lanciavano l’allarme circa la penetrazione di Al-Queda nelle file degli insorti, ma vennero rapidamente silenziati: la conquista dei pozzi per francesi e inglesi era decisamente più importante e una quota di bottino andava garantita anche agli europei.

Che avevano combattuto “gratis” in Afghanistan e Iraq: non si poteva recedere, se non si voleva rischiare l’abbandono dello scenario afgano e iracheno da parte di Parigi e Londra. In un cordiale scambio dei ruoli, in Libia prima e in Siria ora, francesi e britannici sono in prima linea ad addestrare i rivoltosi, a realizzare le operazioni di intelligence, i sabotaggi e gli attacchi mirati, a organizzare la guerriglia e a fornire ogni armamento necessario, mentre gli Stati Uniti hanno un profilo basso, si muovono sul terreno diplomatico e politico ma hanno sul terreno un impatto ridotto (non inesistente, si badi bene).

E dal momento che una guerra non si vince senza propaganda bellica, gli stessi canali d’informazione su cui si lavora per gonfiare con la propaganda le cause e gli effetti della guerra civile sono parte fondamentale della strategia. Dal momento però che serve offrire un’immagine di guerra civile a quello che invece è un conflitto internazionale tra una coalizione e uno Stato, a parlare al mondo intero di cosa succeda in Siria è l’Osservatorio per i diritti umani in Siria, cioè l’ufficio stampa e propaganda dei combattenti islamici, che viene supportato con ogni mezzo dall’emittente Al-jazeera, tv degli emiri che finanziano i guerriglieri.

E dal momento che una guerra non si vince senza propaganda bellica, gli stessi canali d’informazione su cui si lavora per gonfiare con la propaganda le cause e gli effetti della guerra civile sono parte fondamentale della strategia. Dal momento però che serve offrire un’immagine di guerra civile a quello che invece è un conflitto internazionale tra una coalizione e uno Stato, a parlare al mondo intero di cosa succeda in Siria è l’Osservatorio per i diritti umani in Siria, cioè l’ufficio stampa e propaganda dei combattenti islamici, che viene supportato con ogni mezzo dall’emittente Al-jazeera, tv degli emiri che finanziano i guerriglieri.

Non c’è spazio per obiettare o controbattere a quanto da Londra viene quotidianamente fornito: la propaganda islamica è l’unica fonte per i media nostrani. Nemmeno provare a contare le vittime: se lo si facesse, si scoprirebbe che sommando i numeri dall’inizio del conflitto, praticamente la Siria dovrebbe essere ormai appena più popolata del deserto.

Certo non si può non notare come essere amici degli Usa non porta alla lunga a grandi risultati. Erano amici degli Usa i Talebani che combattevano in Afghanistan contro i sovietici; lo erano gli iraniani che fornivano di armi i contras contro i sandinisti; lo erano i combattenti islamici in Bosnia che combattevano contro i serbi; era amico degli Usa Saddam Hussein così come lo era divenuto Gheddafi ed era diventato Assad che aveva accettato di torturare i prigionieri delle renditions statunitensi dopo l’11 Settembre. Davvero non c’è niente di più incerto che le amicizie nello scacchiere del dominio globale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Luca Mazzucato

di Luca Mazzucato

NEW YORK. Esce di casa, lo stereo a tutto volume per indurre i vicini a chiamare la polizia. Scende le scale di un condominio della periferia di Aurora, Colorado, nella zona malfamata della città. Prende la macchina e guida fino al cinema multisala. Per compiere una strage pianificata nei minimi dettagli.

James Holmes aveva nascosto nel suo appartamento sofisticate trappole esplosive. Secondo i suoi piani, la polizia, chiamata dai vicini per il rumore insostenibile, avrebbe abbattuto il portone di ingresso, facendo saltare un “interruttore magnetico” all'apertura della porta. L'interruttore avrebbe innescato una reazione a catena, in cui una serie di taniche contenenti vari composti chimici si sarebbero mescolate in sequenza creando un potente esplosivo, che avrebbe fatto saltare in aria il palazzo. Questo avrebbe creato un diversivo per distogliere l'attenzione della polizia dal suo vero obiettivo: la strage al cinema.

Con la musica tecno dell'autoradio a tutto volume, secondo i testimoni, James Holmes va a vedere l'anteprima di Batman. Compra il biglietto per il film, entra in sala insieme al resto del pubblico, ma si nasconde dietro una porta, si cambia d'abito e rientra in sala. Indossa l'uniforme d'ordinanza dello SWAT team, ovvero un'armatura da guerra, comprata legalmente su internet come tutto il resto dell'arsenale, il volto coperto da una maschera, i capelli tinti d'arancione. In assetto da guerra, impugna fucili e pistole, lancia due lacrimogeni tra il pubblico. Alcuni sopravvissuti raccontano di aver pensato ad uno spettacolo pirotecnico per l'anteprima del film.

James Holmes inizia a sparare raffiche di proiettili con il suo fucile d'assalto, modificato con tre caricatori, per non dover ricaricare. Il bilancio finale di due soli minuti di fuoco è dodici morti e cinquattotto feriti. Poi Holmes esce e se ne torna alla macchina. Subito alcuni poliziotti lo notano e si avvicinano. Mentre a prima vista Holmes sembra vestito proprio come i poliziotti dello SWAT team accorsi sul posto, questi però notano come due particolar dell'uniforme del ragazzo siano fuori posto, benché parte della divisa ufficiale. Si tratta di due protezioni rinforzate per il collo e l'inguine, che impacciano i movimenti. Dunque i poliziotti capiscono che c'è qualcosa che non va e lo smascherano in un istante.

Holmes non oppone alcuna resistenza all'arresto, e se ne va in cella. Capisce subito che, con l'esplosione dell'appartamento andata a vuoto, il suo piano per distrarre le forze dell'ordine ha fallito. Ai poliziotti che gli chiedono le generalità risponde di essere Joker. Il cattivo di Batman.

Holmes non oppone alcuna resistenza all'arresto, e se ne va in cella. Capisce subito che, con l'esplosione dell'appartamento andata a vuoto, il suo piano per distrarre le forze dell'ordine ha fallito. Ai poliziotti che gli chiedono le generalità risponde di essere Joker. Il cattivo di Batman.

Secondo le cronache, James Holmes è entrato nel personaggio. In carcere, sputa in continuazione in faccia ai secondini, al punto che hanno dovuto mettergli una museruola. Alla sua prima apparizione in tribunale, Holmes ha la faccia stralunata, strabuzza gli occhi in continuazione, ciondola, socchiude gli occhi, fa delle facce da pazzo, con i suoi capelli arancioni. Il giudice gli nega la cauzione. Fingere deliberatamente l'incapacità mentale, forse scampare la pena di morte. Questa la conclusione dei media sulla strategia processuale di Holmes.

James Holmes era, fino a due mesi fa, una promessa della scienza. In un video su ABCnews, un Holmes diciottenne presenta una lezione di neuroscienze alla sua scuola superiore a San Diego, dopo uno stage estivo in un prestigioso laboratorio dell'Università di San Diego. Holmes in seguito vince un premio del governo nel campo della ricerca medica, soldi probabilmente usati per comprare le armi, e frequenta il primo anno di dottorato all'Università del Colorado. Studente brillante, è sulla lista degli speaker della Scuola di Medicina con un seminario dal titolo “Le basi biologiche dei disordini psichiatrici e neurologici.” Secondo i vicini è “un tipo tranquillo”, mentre altri erano incuriositi dal numero di enormi scatole di consegna a domicilio che l'uomo riceveva quasi ogni giorno. Si trattava dell'arsenale di armi ed esplosivi, acquistato su internet.

Il giorno dopo la tragedia i poliziotti in tutto il paese hanno ricevuto l'ordine di piantonare tutti i cinema in cui viene proiettato Batman, fino a data da destinarsi. Questo dovrebbe scoraggiare l'arrivo dei cosiddetti “copycat”, i serial killer che potrebbero voler imitare le azioni di Holmes. È vietato indossare maschere e costumi in tutti i multisala della catena AMC. Queste alcune delle reazioni al massacro. Con l'eccezione del sindaco di New York, si contano sulle dita di una mano i politici che all'indomani del massacro chiedono di rivedere le leggi sul controllo delle armi. Smisurato è il potere della lobby delle armi: la National Rifle Association.

Un aspetto inquietante della vicenda è che Holmes abbia potuto procurarsi tutto quello che gli serviva in maniera legale. Armi, esplosivi, munizioni, attrezzature dei corpi speciali. Ma anche farmaci in gran quantità. Secondo le analisi tossicologiche, James Holmes era sotto l'effetto di un'altissima dose di Vicodin, un popolare antidolorifico derivato dall'oppio, che ci si può procurare in farmacia con la ricetta. Bastano una carta di credito e un computer e chiunque può preparare un'azione di guerra di queste proporzioni senza destare mai il minimo sospetto.

Un aspetto inquietante della vicenda è che Holmes abbia potuto procurarsi tutto quello che gli serviva in maniera legale. Armi, esplosivi, munizioni, attrezzature dei corpi speciali. Ma anche farmaci in gran quantità. Secondo le analisi tossicologiche, James Holmes era sotto l'effetto di un'altissima dose di Vicodin, un popolare antidolorifico derivato dall'oppio, che ci si può procurare in farmacia con la ricetta. Bastano una carta di credito e un computer e chiunque può preparare un'azione di guerra di queste proporzioni senza destare mai il minimo sospetto.

Il nuovo episodio della saga fumettistica di Christopher Nolan che ha ispirato la mente malata di James Holmes, d'altra parte, non è all'altezza delle aspettative. Niente a che vedere con l'epica battagia tra Batman e Joker, nell'episodio precedente della saga. Il fatto che Bane, così si chiama il cattivo di turno, si pronunci proprio come Bain Capital, la controversa azienda di Mitt Romney è stato proprietario, ha tenuto banco per qualche giorno grazie ai report di Fox News. Secondo la tv di Rupert Murdoch, si tratterebbe di una cospirazione hollywoodiana per mettere in cattiva luce Romney usando tecniche subliminali, associando il nome del cattivo di Batman con il candidato repubblicano. Questi i veri problemi, secondo i commentatori conservatori, e non il fatto che chiunque possa acquistare armi da guerra senza alcun controllo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Dopo l’assassinio della settimana scorsa di quattro stretti collaboratori del presidente Assad e svariati giorni di scontri tra le opposizioni armate e le forze di sicurezza del regime a Damasco, i “ribelli” sembrano avere spostato ora la loro attenzione verso la più grande città della Siria, Aleppo, anch’essa come la capitale fino a poco tempo fa in gran parte risparmiata dalle violenze registrate altrove nel paese.

Nonostante la propagandata maggiore intraprendenza dimostrata in questi ultimi giorni dai gruppi di opposizione nello sfidare un regime sempre più allo sbando, dai rari resoconti indipendenti sul campo in Siria sembra emergere una realtà almeno in parte diversa. Le operazioni messe in atto recentemente dagli oppositori di Assad, cioè, appaiono più che altro come gesti dimostrativi per provocare la reazione del regime, così da esporlo alla censura dell’opinione pubblica internazionale.

Infatti, il governo ha ripreso in fretta il controllo della situazione a Damasco e, malgrado l’assassinio di uomini importanti per Assad, a cominciare dal cognato Asef Shawkat, e alcune defezioni di alti ufficiali dell’esercito, appare ancora sostanzialmente compatto.

Nelle giornate di domenica e lunedì sono continuati in tono minore gli scontri nella capitale, ma le truppe governative hanno cacciato i ribelli dai quartieri momentaneamente controllati da questi ultimi. La TV di stato siriana ha così trasmesso in questi giorni immagini di una Damasco dove la vita sembra essere tornata alla normalità anche nelle aree coinvolte nei combattimenti più duri. Lo stesso Assad, dopo le voci di una sua fuga, è apparso per la seconda volta in televisione mentre teneva un faccia a faccia con il nuovo capo di stato maggiore.

I ribelli, intanto, hanno iniziato una nuova campagna propagandistica, prontamente amplificata dai media occidentali, annunciando l’avvio della campagna per la liberazione di Aleppo. Lo spostamento dell’attenzione delle opposizioni sulle due principali città della Siria serve a comunicare alla comunità internazionale l’impressione di un consenso sempre più debole per il regime nelle roccaforti del suo potere. Allo stesso scopo, i media internazionali lo scorso fine settimana hanno dato ampio spazio alla notizia che gruppi di ribelli avevano preso il controllo di quattro posti di confine con l’Iraq, dove, secondo le testimonianze di alcuni ufficiali iracheni, le forze di opposizione hanno subito provveduto a giustiziare alcuni soldati dell’esercito siriano. Il colpo di mano dei guerriglieri è però durato ben poco e lunedì le forze del regime sono rientrate in possesso dei valichi di confine. Oltretutto, è successivamente emerso che i posti di frontiera presi dai ribelli erano soltanto due e non quattro come riportato inizialmente dalla stampa.

Allo stesso scopo, i media internazionali lo scorso fine settimana hanno dato ampio spazio alla notizia che gruppi di ribelli avevano preso il controllo di quattro posti di confine con l’Iraq, dove, secondo le testimonianze di alcuni ufficiali iracheni, le forze di opposizione hanno subito provveduto a giustiziare alcuni soldati dell’esercito siriano. Il colpo di mano dei guerriglieri è però durato ben poco e lunedì le forze del regime sono rientrate in possesso dei valichi di confine. Oltretutto, è successivamente emerso che i posti di frontiera presi dai ribelli erano soltanto due e non quattro come riportato inizialmente dalla stampa.

Sabato scorso, poi, altri ribelli avrebbero cercato di assumere il controllo del valico di Nassib al confine con la Giordania ma, secondo quanto riportato dal quotidiano libanese Daily Star, sarebbero stati sopraffatti dalle forze del regime. Un reporter dell’agenzia di stampa AFP ha invece testimoniato che l’opposizione armata ha strappato al controllo delle forze governative il posto di frontiera di Bab al-Salam, al confine turco.

Questi sforzi dei ribelli sono coordinati sia con i governi occidentali e le monarchie sunnite del Golfo Persico sia con i principali media. I primi, infatti, dopo gli eventi di questi ultimi giorni hanno fatto a gara nel descrivere un regime ormai sull’orlo del baratro, mentre i secondi hanno pubblicato una lunga serie di analisi ed editoriali che hanno raccontato quelle che avrebbero dovuto essere le ultime ore di Assad e della sua cerchia di potere.

Parallelamente sono apparse rivelazioni sui piani degli Stati Uniti e dei loro alleati per far fronte all’imminente crollo del regime. Particolare attenzione viene data alla sorte dell’arsenale di armi chimiche in possesso della Siria. Tali armi, secondo l’intelligence americana, sono in fase di trasferimento per evitare che possano entrare in possesso dei terroristi presenti sul territorio siriano. Politici e commentatori si sono però già affrettati a sostenere che Assad avrebbe intenzione di utilizzare le armi chimiche contro i cittadini in rivolta.

Washington e Tel Aviv avrebbero perciò già discusso della possibilità di un blitz militare di Israele per distruggere l’arsenale a disposizione di Damasco. A farlo è stato con ogni probabilità il consigliere per la sicurezza nazionale USA, Thomas Donilon, in visita in Israele durante lo scorso fine settimana, così come lo farà il Segretario alla Difesa, Leon Panetta, atteso a giorni dal governo Netanyahu. Un intervento di questo genere potrebbe essere giustificato sia dalla necessità di evitare che il regime possa usare le armi chimiche contro i civili, sia per non farle cadere in mano ai terroristi. Su quest’ultimo punto sono in molti all’interno dei governi occidentali a esprimere pubblicamente le loro preoccupazioni, senza curarsi troppo del fatto che, se tale rischio esiste realmente, è dovuto in primo luogo alle loro stesse politiche di destabilizzazione del regime che hanno portato allo scontro settario attualmente in atto e all’ingresso nel paese di cellule estremiste.

Un intervento di questo genere potrebbe essere giustificato sia dalla necessità di evitare che il regime possa usare le armi chimiche contro i civili, sia per non farle cadere in mano ai terroristi. Su quest’ultimo punto sono in molti all’interno dei governi occidentali a esprimere pubblicamente le loro preoccupazioni, senza curarsi troppo del fatto che, se tale rischio esiste realmente, è dovuto in primo luogo alle loro stesse politiche di destabilizzazione del regime che hanno portato allo scontro settario attualmente in atto e all’ingresso nel paese di cellule estremiste.

In ogni caso, dopo il veto di settimana scorsa al Consiglio di Sicurezza da parte di Russia e Cina su una risoluzione che avrebbe aperto la strada ad un possibile intervento militare esterno, gli Stati Uniti e i loro alleati hanno promesso di intensificare gli sforzi per rovesciare il regime al di fuori dell’ONU. Dal momento che le condizioni per un intervento militare esterno appaiono ancora lontane, la strategia principale passa attraverso il rafforzamento del Libero Esercito della Siria e degli altri gruppi anti-Assad, i quali peraltro già da mesi ricevono denaro e armi in abbondanza da Arabia Saudita, Qatar e Turchia con la supervisione di Washington.

Inoltre, un articolo di un paio di giorni fa apparso sul Wall Street Journal ha rivelato come l’amministrazione Obama stia costruendo una nuova strategia per far cadere il regime di Assad. L’iniziativa comprende, tra l’altro, pressioni diplomatiche sul governo dell’Iraq per chiudere lo spazio aereo di questo paese ai voli diretti dall’Iran alla Siria che, secondo gli USA, trasporterebbero forniture di armi e carburante. Ugualmente, gli americani hanno chiesto alle autorità egiziane di impedire il transito attraverso il Canale di Suez alle navi che trasportano materiale destinato alla Siria, anche se i risultati non sembrano essere per ora all’altezza delle aspettative di Washington.

Sul campo, intanto, la CIA è operativa da tempo nei paesi confinanti con la Siria e, secondo fonti governative anonime citate dallo stesso Wall Street Journal, la principale agenzia spionistica americana sta fornendo informazioni di intelligence non solo alle forze armate giordane e turche che stanno operando a stretto contatto con i ribelli, ma anche direttamente a questi ultimi.

Proprio la Turchia appare essere sempre più come il paese che potrebbe condurre un’operazione militare contro il regime di Assad per conto dell’Occidente. A conferma dell’atteggiamento provocatorio di Ankara, domenica l’agenzia di stampa Anatolia News ha diffuso la notizia che la Turchia ha rifornito le proprie truppe impiegate al confine con la Siria di missili terra-aria. Le tensioni tra i due paesi sono salite alle stelle dopo il recente abbattimento di un velivolo militare turco che aveva sconfinato nello spazio aereo siriano e le provocazioni di Ankara sembrano mirate precisamente a provocare la reazione di Damasco per giustificare un intervento armato.

Sul fronte diplomatico, infine, la Lega Araba ha tenuto un vertice di emergenza lunedì a Doha, nel Qatar. Al termite del summit, il primo ministro del Qatar, Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabr al-Thani, ha riferito alla stampa che i paesi membri si sono accordati su un appello al presidente Assad a dimettersi in cambio di un esilio all’estero e su un invito ai ribelli a formare al più presto un governo di transizione.