- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Subito dopo la strage di Parigi della scorsa settimana, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha prontamente condannato quello che ha definito un “atto barbaro”, affermando che la lotta al terrorismo islamista “non deve conoscere alcun confine”. Domenica, poi, il premier di estrema destra è apparso in prima fila assieme ad altri leader nella marcia contro il fondamentalismo jihadista organizzata nelle strade della capitale francese. A un’analisi più approfondita, tuttavia, il suo impegno apparentemente così fermo contro il terrorismo di matrice islamica sembra essere alquanto discutibile.

L’esercito dello stato ebraico di Israele collabora infatti da mesi nientemeno che con l’organizzazione che vanta il sigillo dell’approvazione ufficiale di al-Qaeda nella lotta condotta dai vari gruppi armati in Siria per il rovesciamento del regime secolare di Bashar al-Assad, ovvero il famigerato Fronte al-Nusra (Jabhat al-Nusra). Quest’ultimo è stato designato come organizzazione terroristica da molti paesi, tra cui gli Stati Uniti, la Francia e la Gran Bretagna, ed è di fatto affiliato a uno dei gruppi che potrebbero avere diretto l’attentato di Parigi: al-Qaeda nella Penisola Arabica (AQAP).

Le accuse rivolte da Damasco a Tel Aviv di appoggiare i ribelli terroristi sono note da tempo, ma le manovre israeliane in questo senso risultano sempre più difficili da nascondere, tanto che un rapporto prodotto addirittura dalle Nazioni Unite ha recentemente confermato gli imbarazzanti rapporti tra Israele e il Fronte al-Nusra.

Le comunicazioni tra le due parti che, a rigor di logica, dovrebbero essere nemiche giurate, sembrano essersi intensificate in seguito all’apertura di un nuovo fronte nella guerra che sta sconvolgendo la Siria, cioè nel sud del paese e in particolare a Quneitra, presso le alture del Golan teoricamente presidiate dagli uomini della Forza di Disimpegno degli Osservatori delle Nazioni Unite (UNDOF).

Proprio un rapporto indirizzato lo scorso dicembre dall’UNDOF al Consiglio di Sicurezza ONU ha confermato quanto era stato in precedenza riscontrato, vale a dire “l’interazione lungo la linea del cessate il fuoco tra le Forze di Occupazione Israeliane e membri armati dell’opposizione siriana”.

La collaborazione si è concretizzata in vari modi, a cominciare dal trasferimento dei guerriglieri anti-Assad feriti in strutture mediche in territorio israeliano. Il governo Netanyahu ha dovuto ammettere questa circostanza, precisando però che la presenza di membri del Fronte al-Nusra tra le persone che hanno ricevuto assistenza è dovuta solo al fatto che Israele non fa differenze quando si tratta di questioni umanitarie. Al di là dell’involontaria ironia di simili dichiarazioni rilasciate dai vertici di un governo che è a tutti gli effetti uno dei più accaniti violatori dei diritti umani nel pianeta, i rapporti vanno ben oltre l’aspetto “umanitario”. Non solo i soldati della forza ONU hanno assistito alla consegna di “pacchi” più che sospetti dall’esercito israeliano ai ribelli, ma Tel Aviv ha ad esempio contribuito attivamente all’insediamento di questi ultimi nell’area delle alture del Golan sotto il controllo di Damasco.

Al di là dell’involontaria ironia di simili dichiarazioni rilasciate dai vertici di un governo che è a tutti gli effetti uno dei più accaniti violatori dei diritti umani nel pianeta, i rapporti vanno ben oltre l’aspetto “umanitario”. Non solo i soldati della forza ONU hanno assistito alla consegna di “pacchi” più che sospetti dall’esercito israeliano ai ribelli, ma Tel Aviv ha ad esempio contribuito attivamente all’insediamento di questi ultimi nell’area delle alture del Golan sotto il controllo di Damasco.

Una sconcertante testimonianza in proposito è stata rilasciata recentemente da un esponente dell’opposizione anti-Assad alla testata on-line Al-Monitor. Nell’intervista dalla Siria, l’uomo ha spiegato come “la battaglia per la presa di Quneitra del 27 settembre [2014] fosse stata preceduta dalla coordinazione e da intense comunicazioni tra Abu Dardaa, uno dei leader del Fronte al-Nusra, e l’esercito di Israele” per “preparare l’attacco” contro le forze del regime di Damasco.

Gli israeliani, ha aggiunto il testimone identificato con lo pseudonimo di Mohammad Qasim, avevano in quell’occasione fornito mappe dettagliate dell’area di confine con la Siria in modo da consentire l’individuazione delle postazioni stragiche delle forze dell’esercito regolare. “Durante la battaglia”, inoltre, “gli israeliani hanno bombardato pesantemente molte postazioni del regime” e “abbattuto un aereo da guerra” che cercava di impedire l’avanzata dei ribelli.

L’impegno del governo Netanyahu sarebbe andato anche oltre, visto che Qasim ha parlato del trasferimento ai ribelli da parte di Israele di equipaggiamenti medici e per favorire le comunicazioni, mentre ha confermato la garanzia dell’assistenza ai feriti nelle strutture ospedaliere oltre il confine meridionale.

Lo sforzo di Israele è stato confermato sempre ad Al-Monitor dal generale siriano Rami al-Hasan, il quale ha spiegato come Tel Aviv intenda “esercitare l’intero controllo sulle alture del Golan” e per questa ragione, oltre ad appoggiare i ribelli tra cui spiccano i seguaci di al-Qaeda, “ha contribuito significativamente all’intimidazione degli ossevatori ONU per spingerli a ritirarsi dalle loro posizioni”.

Un altro anonimo attivista dell’opposizione anti-Assad ha sostenuto che la presa da parte del Fronte al-Nusra della città di Tal al-Hara, non lontano da Quineitra, il 4 ottobre scorso “non sarebbe stata possibile senza l’appoggio di Israele”. Per questa seconda fonte di Al-Monitor, addirittura, “l’esercito israeliano è stato la mente della battaglia in termini di pianificazione e tattica”. Gli strumenti di comunicazione, verosimilmente forniti da Israele, “davano istruzioni precise in lingua araba in merito a ciò che i guerriglieri dovevano fare, istante dopo istante”.

A Tal al-Hara, l’ultimo centro di ricognizione del regime nel sud della Siria era stato bombardato da Israele il 5 settembre, un mese prima della caduta di questa località nelle mani del Fronte al-Nusra, cosa che difficilmente può essere considerata una coincidenza.

L’interesse immediato di Israele nel fornire assistenza a forze che operano per conto di al-Qaeda è legato al desiderio di mettere la comunità internazionale davanti a un altro fatto compiuto riguardo alle alture del Golan, ritardando indefinitamente il ritiro delle forze di Tel Aviv da questo territorio siriano occupato. Per questa ragione, il governo Netanyahu, con il consueto disprezzo per il diritto internazionale, ha fatto di tutto per compromettere il lavoro degli osservatori ONU che hanno l’incarico di garantire il rispetto del cessate il fuoco siglato nel 1974. Secondo quanto riportato lo scorso settembre dalla Associated Press, infatti, la forza UNDOF “è ora per lo più al riparo all’interno del Campo Ziouani… nel territorio delle alture del Golan controllato da Israele”, lasciando la zona siriana, come afferma il rapporto ONU, nelle mani del Fronte al-Nusra.

Per questa ragione, il governo Netanyahu, con il consueto disprezzo per il diritto internazionale, ha fatto di tutto per compromettere il lavoro degli osservatori ONU che hanno l’incarico di garantire il rispetto del cessate il fuoco siglato nel 1974. Secondo quanto riportato lo scorso settembre dalla Associated Press, infatti, la forza UNDOF “è ora per lo più al riparo all’interno del Campo Ziouani… nel territorio delle alture del Golan controllato da Israele”, lasciando la zona siriana, come afferma il rapporto ONU, nelle mani del Fronte al-Nusra.

Per i propri interessi strategici, dunque, il governo guidato dallo stesso Netanyahu che nei giorni scorsi ha tuonato contro l’integralismo islamico non ha avuto scrupoli nel collaborare con l’incarnazione siriana di al-Qaeda. Da un paese che fonda la propria stessa esistenza sulla repressione di un intero popolo e su politiche al limite del genocidio non si può d’altra parte attendere troppe riserve nell’operare a fianco di membri di un’organizzazione terroristica.

Gli stessi governi occidentali, d’altra parte, manipolano da sempre le formazioni jihadiste, come appare clamorosamente evidente proprio in Siria, sostenendole o combattendole a seconda delle necessità strategiche del momento, salvo poi pagarne le conseguenze quando sfuggono al loro controllo.

Il rapporto degli osservatori ONU sulle alture del Golan e le testimonianze citate in precedenza hanno comprensibilmente trovato poco o nessuno spazio nei media ufficiali, ma la vera natura del governo di Israele e dello stesso progetto sionista appare sempre più chiaramente agli occhi di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, rendendo questo paese molto più isolato di quanto non lasci intendere la persistente alleanza che lo lega all’Occidente.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il diritto teorico alla libertà di stampa e il principio della riservatezza delle fonti giornalistiche sono stati a stento salvati negli Stati Uniti - almeno per il momento - dopo che questa settimana il Dipartimento di Giustizia ha esonerato un noto reporter del New York Times dall’obbligo di rivelare l’identità di un ex funzionario del governo che, alcuni anni fa, gli avrebbe fornito informazioni riservate su un’operazione americana di boicottaggio del programma nucleare iraniano.

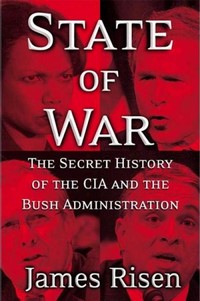

Il giornalista in questione è il due volte premio Pulitzer, James Risen, ed era stato “invitato” ad apparire come testimone nel processo a carico dell’ex agente della CIA, Jeffrey Sterling, accusato appunto di essere la fonte di informazioni segrete pubblicate nel libro dello stesso giornalista, uscito nel 2006 col titolo di “State of War”.

L’imposizione fatta a Risen da parte del governo aveva suscitato non poche preoccupazioni nel mondo del giornalismo d’oltreoceano, alla luce soprattutto dei precedenti già stabiliti dall’amministrazione Obama, ad oggi la più severa in assoluto nei confronti dei responsabili di fughe di notizie riservate e di coloro che queste ultime le ricevono e le pubblicano.

Risen era stato il destinatario di un mandato di comparizione (“subpoena”) per testimoniare sulla sua fonte già nel 2008 dall’amministrazione Bush. L’ordine era stato poi confermato nel 2011 dal ministro della Giustizia di Obama, Eric Holder, mentre un ricorso da parte del giornalista alla Corte Suprema è stato successivamente respinto.

Tra le critiche di giornalisti e organizzazioni a difesa dei diritti civili, Holder ha fatto alla fine una parziale marcia indietro, dichiarando recentemente che il suo Dipartimento avrebbe chiesto all’accusa nel caso Sterling di non costringere Risen a rivelare le proprie fonti.

Risen è stato in ogni caso obbligato ad apparire in tribunale qualche giorno fa dopo che già aveva dovuto subire indagini invasive della propria vita privata. Il mandato di comparizione a suo carico era infatti rimasto in essere, così che in aula i procuratori federali hanno di fatto risparmiato il giornalista dall’interrogatorio in modo da conformarsi all’indicazione di Holder ed evitare un’incriminazione per oltraggio alla corte. Risen, da parte sua, ha confermato ancora una volta l’indisponibilità a rivelare la provenienza delle informazioni contenute nel suo libro.

Le notizie diffuse da Risen e oggetto del processo all’ex agente della CIA Sterling riguardano un’operazione segreta denominata “Merlin”, con la quale la principale agenzia di intelligence americana aveva utilizzato un ex scienziato nucleare sovietico per cercare di trasmettere agli iraniani dei progetti intenzionalmente imprecisi di un componente necessario al loro programma nucleare.

Secondo l’accusa, Sterling era stato l’unico all’interno dell’agenzia a sollevare perplessità sull’operazione e ciò viene raccontato nel libro di Risen. In mano agli investigatori ci sarebbero e-mail e dati di conversazioni telefoniche tra Risen e Sterling ma, secondo la difesa, questa circostanza proverebbe solo che il giornalista stava raccogliendo informazioni sul programma di sabotaggio ovunque fosse possibile.

Il processo contro l’ex agente CIA è comunque iniziato ufficialmente martedì, ma in molti ritengono che senza la testimonianza di Risen le prove a suo carico appaiono piuttosto deboli. L’accusa ha però una lunga lista di testimoni che sfileranno in aula, tra cui Condoleezza Rice, ex segretario di Stato ed ex consigliere per la Sicurezza Nazionale del presidente.

Quest’ultima dovrebbe testimoniare in merito ai tentativi dell’amministrazione Bush di impedire al New York Times di pubblicare nel 2003 un articolo, sempre di James Risen, sulla stessa operazione di sabotaggio ai danni dell’Iran.

In un’occasione, la Rice si incontrò con lo stesso reporter e l’allora capo della redazione di Washington del quotidiano newyorchese, Jill Abramson, sostenendo che la pubblicazione della notizia avrebbe messo in pericolo la sicurezza nazionale USA. In linea con il proprio atteggiamento di subordinazione al potere, il Times accolse la richiesta della Casa Bianca e non pubblicò la notizia, anche se essa sarebbe apparsa nel libro di Risen qualche anno più tardi.

In un’occasione, la Rice si incontrò con lo stesso reporter e l’allora capo della redazione di Washington del quotidiano newyorchese, Jill Abramson, sostenendo che la pubblicazione della notizia avrebbe messo in pericolo la sicurezza nazionale USA. In linea con il proprio atteggiamento di subordinazione al potere, il Times accolse la richiesta della Casa Bianca e non pubblicò la notizia, anche se essa sarebbe apparsa nel libro di Risen qualche anno più tardi.

L’accanimento contro questo giornalista, ad ogni modo, aggiunge ulteriore apprensione per lo stato delle libertà democratiche negli Stati Uniti. Se è vero che Risen è stato alla fine esentato dal rivelare le proprie fonti, il mandato di comparizione per testimoniare sotto minaccia di incriminazione non è stato annullato dal Dipartimento di Giustizia e, soprattutto, la vicenda ha fissato un pericoloso precedente che verrà con ogni probabilità utilizzato dal governo nel prossimo futuro contro i giornalisti nei casi di “sicurezza nazionale”.

L’amministrazione Obama ha dovuto tornare sui propri passi e non insistere sulla testimonianza di Risen principalmente a causa delle numerose critiche provocate dalla decisione del Dipartimento di Giustizia e non per una inesistente predisposizione alla difesa dei principi della libertà di stampa. Lo stesso Holder, per limitare le polemiche, era giunto addirittura a riscrivere le regole secondo le quali il governo ha facoltà di costringere i giornalisti a testimoniare, ufficialmente rafforzando le garanzie per questi ultimi.

Inoltre, l’incriminazione di un giornalista negli Stati Uniti per essersi rifiutato di nominare una propria fonte che intendeva rimanere segreta avrebbe causato un enorme imbarazzo per l’amministrazione Obama, visto che sarebbe giunta nel pieno della già di per sé ridicola campagna a difesa della libertà di espressione orchestrata dai governi occidentali dopo la strage di Parigi nella redazione del settimanale satirico Charlie Hebdo.

I motivi per rallegrarsi della soluzione del caso Risen o delle norme di “garanzia” per i giornalisti decise da Holder sono dunque ben pochi se si considera lo zelo di questa amministrazione nel perseguire qualsiasi fuga di notizie dall’interno del governo. Il Dipartimento di Giustizia guidato da Holder ha infatti aperto un numero di procedimenti e indagini secondo il dettato del cosiddetto Espionage Act superiore a quelli avviati da tutte le amministrazioni precedenti combinate.

Gli esempi sono estremamente significativi e confermano come il presidente e il suo entourage cerchino in tutti i modi di prevenire, punire e scoraggiare la diffusione di informazioni che rivelino i crimini di cui il governo americano è responsabile. Di ciò, l’attacco ai principi del libero giornalismo appare come un logico corollario, visto che gli innumerevoli abusi del governo sono stati resi noti negli ultimi anni solo grazie a fughe di notizie “non autorizzate”. La criminalizzazione del giornalismo investigativo negli Stati Uniti si è concretizzata non solo con le vere e proprie minacce contro James Risen, ma anche, nel recente passato, con l’intercettazione arbitraria del traffico telefonico di alcuni giornalisti della Associated Press e con l’accusa formulata contro il giornalista di Fox News, James Rosen, di essere un “co-cospiratore” in relazione ad altre fughe di notizie.

La criminalizzazione del giornalismo investigativo negli Stati Uniti si è concretizzata non solo con le vere e proprie minacce contro James Risen, ma anche, nel recente passato, con l’intercettazione arbitraria del traffico telefonico di alcuni giornalisti della Associated Press e con l’accusa formulata contro il giornalista di Fox News, James Rosen, di essere un “co-cospiratore” in relazione ad altre fughe di notizie.

Per quanto riguarda invece le incriminazioni e le condanne di veri o presunti responsabili di avere passato informazioni riservate alla stampa, i casi più celebri sono quelli di Bradley (Chelsea) Manning e Edward Snowden. Il primo è stato condannato nel 2013 a 35 anni di carcere militare per avere sostanzialmente fornito a WikiLeaks le prove dei crimini commessi dall’imperialismo americano in Iraq e in Afghanistan, nonché centinaia di migliaia di documenti diplomatici.

Snowden, com’è noto, vive invece esiliato a Mosca da quasi due anni e rischia il carcere a vita o la pena di morte negli USA per avere svelato i programmi illegali di controllo delle comunicazioni telefoniche ed elettroniche di virtualmente tutta la popolazione del pianeta tuttora messi in atto dalla NSA.

Lo stesso Julian Assange è poi seriamente a rischio di finire negli ingranaggi della vendicativa giustizia americana per le pubblicazioni di WikiLeaks. Assange, pur non essendo accusato formalmente di nessun crimine, è costretto da quasi tre anni a vivere nell’ambasciata ecuadoriana di Londra per sfuggire a un mandato di estradizione in Svezia nell’ambito di un’assurda indagine per stupro. Dalla Svezia, Assange teme giustamente un suo possibile trasferimento negli Stati Uniti, dove è stato creato da tempo un Grand Jury segreto per procedere con la sua incriminazione.

Già condannati sono infine l’ex agente della CIA, John Kiriakou, e l’ex funzionario della NSA, Thomas Drake, accusati rispettivamente di avere discusso per primo in pubblico i programmi di tortura della stessa CIA durante gli interrogatori di sospettati di terrorismo e di avere confidato alla stampa le proprie preoccupazioni circa la criminalità di uno dei vari programmi di intercettazione condotti dal governo USA.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’ex generale dell’esercito americano e già direttore della CIA, David Petraeus, potrebbe essere sottoposto a una formale incriminazione da parte del Dipartimento di Giustizia per avere passato informazioni riservate alla sua biografa ed ex amante, Paula Broadwell. A rivelare questa possibilità è stata un’esclusiva di qualche giorno fa del New York Times, che ha riportato al centro del dibattito politico di Washington una vicenda dai molti lati oscuri e rimasta in sospeso da quasi tre anni.

La rilevanza dell’eventuale provvedimento giudiziario, ipotizzato domenica dallo stesso ministro della Giustizia (“Attorney general”) Eric Holder, risulta evidente dall’importanza del personaggio coinvolto. Petraeus era stato il comandante delle forze di occupazione americane in Iraq a partire dal 2007, mentre tre anni più tardi sarebbe stato chiamato dal presidente Obama per sostituire alla guida delle truppe USA in Afghanistan il generale Stanley McChrystal, rimosso dall’incarico dopo la pubblicazione di una sua intervista apertamente critica verso la Casa Bianca.

Nel 2011, poi, Petraeus si era ufficialmente ritirato dall’esercito per essere nominato, sempre da Obama, direttore della CIA, dove è rimasto dal settembre dello stesso anno al novembre di quello successivo, quando si dimise dopo la diffusione della notizia della sua relazione extraconiugale con Paula Broadwell.

Secondo la versione ufficiale, Petraeus era finito sotto l’occhio dell’FBI pressoché casualmente. A innescare i suoi guai sarebbe stata infatti l’iniziativa di una seconda donna, residente a Tampa, in Florida, la quale nella primavera del 2012 aveva notificato al “Bureau” la ricezione di una manciata di e-mail anonime nelle quali veniva minacciata per avere flirtato in maniera impropria con il generale Petraeus.

La seconda donna, Jill Kelley, era una funzionaria del Dipartimento di Stato incaricata di coordinare i rapporti con il Comando delle Forze Speciali e, assieme al marito, aveva conosciuto Petraeus e la moglie, Holly, quando quest’ultimo era a capo del Comando Centrale, la cui sede si trova nella città sulla costa occidentale della Florida.

La successiva indagine dell’FBI aveva appurato che la persona che minacciava Jill Kelley era appunto Paula Broadwell e l’analisi del suo account di posta elettronica aveva portato alla luce altre e-mail dal contenuto esplicito provenienti dall’allora direttore della CIA, rivelando così la relazione tra i due.

Nel PC della Broadwell sarebbero stati poi rinvenuti alcuni documenti classificati ma la donna ha sempre negato di averli ricevuti da Petraeus e lo stesso ex generale, pur ammettendo l’affaire, ha a sua volta negato la circostanza.

A parte questi fatti, il caso era apparso subito ricco di interrogativi, tutt’altro che risolti a oltre due anni di distanza. Ad esempio, l’FBI pare avesse concluso che non vi erano ragioni per aprire un procedimento legale contro Petraeus ben prima che la vicenda diventasse di dominio pubblico. La sicurezza nazionale, insomma, non era stata messa in nessun modo in pericolo dal presunto trafugamento di documenti segreti da parte dell’ex generale, ma l’indagine si è comunque trascinata per parecchi mesi.

Inoltre, i vertici del Dipartimento di Giustizia e la stessa Casa Bianca erano stati informati molto tardivamente del coinvolgimento di Petraeus nell’indagine, mentre l’allora leader di maggioranza alla Camera dei Rappresentanti, il deputato repubblicano Eric Cantor, ne aveva invece avuto notizia tempestivamente perché messo al corrente del caso da un agente dell’FBI amico di Jill Kelley. La vicenda, infine, era emersa sui giornali americani solo pochi giorni dopo la rielezione di Obama alla presidenza.

Dal 2012, dunque, gli investigatori federali stanno studiando la situazione di Petraeus e il già ricordato articolo del New York Times di qualche giorno fa ha rivelato che questi ultimi avrebbero finalmente raccomandato al Dipartimento di Giustizia di incriminare in maniera formale l’ex generale. Dopo le dimissioni, Petraeus ha inziato a operare nel settore privato, pur continuando a svolgere il ruolo di consigliere per l’amministrazione Obama, in particolare sull’Iraq. L’indagine nei suoi confronti, secondo alcuni, gli ha però impedito finora di perseguire possibili incarichi di alto livello dopo che già nel 2012 si era parlato addirittura di una sua possibile candidatura alla Casa Bianca.

Dopo le dimissioni, Petraeus ha inziato a operare nel settore privato, pur continuando a svolgere il ruolo di consigliere per l’amministrazione Obama, in particolare sull’Iraq. L’indagine nei suoi confronti, secondo alcuni, gli ha però impedito finora di perseguire possibili incarichi di alto livello dopo che già nel 2012 si era parlato addirittura di una sua possibile candidatura alla Casa Bianca.

Petraeus gode di ottime relazioni con importanti membri ed ex membri del governo e del Congresso, sia democratici che repubblicani. In particolare, l’ex direttore della CIA ha costruito un solido rapporto con l’ex segretario di Stato, Hillary Clinton, sempre più probabile candidata alla presidenza per i democratici nel 2016.

I suoi rapporti con la politica di Washington hanno fatto in modo in questi giorni che vari leader di entrambi gli schieramenti siano intervenuti pubblicamente per difenderlo. La senatrice democratica Dianne Feinstein, ex presidente della commissione per i Servizi Segreti, ha affermato ad esempio in diretta TV che Petraeus ha già “sofferto a sufficienza” e non dovrebbe essere perciò incriminato.

Ancora più accesi sono stati gli interventi in favore di Petraeus dei senatori repubblicani John McCain, Lindsey Graham e Richard Burr, tutti, come la stessa Feinstein, tra i più convinti accusatori di Bradley (Chelsea) Manning o Edward Snowden, rispettivamente condannato e incriminato con lo stesso capo d’accusa che potrebbe gravare sull’ex generale per avere rivelato informazioni classificate.

Allo stesso tempo, alcune testate americane hanno anche sostenuto che la condivisione con giornalisti o scrittori fidati di taluni documenti classificati da parte di esponenti di spicco dell’apparato della sicurezza nazionale è una pratica tutt’altro che insolita e praticamente mai episodi del genere sono oggetto di indagini federali.

La stessa amministrazione Obama, come peraltro quelle che l’hanno preceduta, favorisce “fughe di notizie” mirate quando intende far trapelare determinate informazioni con scopi ben precisi o per sondare la reazione dell’opinione pubblica a determinate situazioni.

Tutto nella vicenda di Petraeus, in definitiva, fa pensare a motivi più seri dietro all’indagine di quelli legati alla consegna di documenti riservati alla sua amante/biografa o, tantomento, alla stessa relazione extraconiugale intrattenuta con quest’ultima, fermo restando che Petraeus, in un sistema veramente democratico, meriterebbe di essere al centro di inchieste per reati ben più gravi visto il suo ruolo di spicco nella gestione della macchina da guerra - e di morte - degli Stati Uniti.

I molti punti oscuri della vicenda non permettono tuttavia un’analisi adeguata delle dinamiche all’interno della classe dirigente USA che hanno determinato la caduta di una personalità così importante. Lo stesso indugiare del Dipartimento di Giustizia circa l’opportunità di aprire un procedimento formale ai suoi danni sembra confermare l’esistenza di forze contrastanti che esprimono posizioni divergenti sull’intero caso.

Petraeus, oltretutto, continua a rifiutare un accordo con gli investigatori federali per ammettere le sue responsabilità ed evitare un vero e proprio processo, mostrandosi al contrario disponibile a dibattere in aula le circostanze della sua incriminazione.

Ancor più delle ambizioni politiche, in ogni caso, a segnare la sua sorte potrebbero essere state altre controversie che lo hanno visto protagonista negli anni scorsi. Limitandosi necessariamente a quanto è di dominio pubblico, va ricordato almeno che David Petraeus e l’allora primo consigliere di Obama in materia di anti-terrorismo, John Brennan, avevano avuto serie divergenze attorno alla campagna di assassini mirati condotta con i droni in Pakistan, Yemen e altrove. Mentre il primo intendeva espandere la flotta di droni assegnata alla CIA, Brennan preferiva limitare il ruolo dell’intelligence in questo settore dell’anti-terrorismo, per lasciarlo soprattutto nelle mani delle forze armate, teoricamente sottoposte a regole più trasparenti e quindi più facilmente controllabili dal potere civile. Brennan, com’è noto, a inizio 2013 è diventato direttore della CIA dopo le dimissioni di Petraeus e un breve interregno del vice di quest’ultimo, Michael Morell.

Mentre il primo intendeva espandere la flotta di droni assegnata alla CIA, Brennan preferiva limitare il ruolo dell’intelligence in questo settore dell’anti-terrorismo, per lasciarlo soprattutto nelle mani delle forze armate, teoricamente sottoposte a regole più trasparenti e quindi più facilmente controllabili dal potere civile. Brennan, com’è noto, a inizio 2013 è diventato direttore della CIA dopo le dimissioni di Petraeus e un breve interregno del vice di quest’ultimo, Michael Morell.

Petraeus, infine, qualche settimana fa era stato accreditato dalla stampa americana di posizioni relativamente critiche sugli interrogatori della CIA con metodi di tortura. L’ex generale si era anche rifiutato di sottoscrivere una risposta alla diffusione del rapporto sulle torture, recentemente pubblicato dalla commissione di controllo sui Servizi Segreti del Senato, promossa da altri ex direttori della CIA per difendere gli interrogatori.

Anche su questo argomento, Petraeus potrebbe essersi scontrato con i vertici dell’agenzia di Langley e con la stessa Casa Bianca, dove lavorava John Brennan, visto che questi ultimi avevano tutti più o meno apertamente combattuto il lavoro di indagine della commissione e la pubblicazione del rapporto sui crimini della CIA.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’operazione più o meno mascherata di cambio di regime in Sri Lanka diretta da Washington sembra essere riuscita alla perfezione dopo che le elezioni presidenziali di giovedì scorso hanno decretato la sconfitta di Mahinda Rajapaksa e il successo del candidato dell’opposizione, Maithripala Sirisena. Apparentemente senza resistenza, il presidente uscente ha ammesso la sconfitta il giorno successivo, abbandonando il palazzo presidenziale per consentire un passaggio di consegne senza scosse alla guida del paese del sud-est asiatico.

L’ex ministro della Sanità Sirisena ha ottenuto il 51,3% dei voti, contro il 47,6% del suo ex compagno di partito Rajapaksa, rimosso dalla carica di presidente dopo dieci anni e un progressivo consolidamento del potere. Piuttosto elevata è risultata l’affluenza alle urne, attestatasi attorno all’81,5% rispetto al 74,5% di cinque anni fa.

Dietro ai commenti dei giornali internazionali di questi giorni circa il probabile “riequilibrio” della politica estera di Colombo in seguito all’insediamento del nuovo governo si nasconde in realtà un vero e proprio ribaltamento delle alleanze di questo paese o, per lo meno, ciò è quanto si aspettano gli Stati Uniti e l’India.

Rajapaksa aveva costruito in questi anni una strettissima partnership con la Cina, concretizzatasi, come ha scritto qualche giorno fa Bloomberg News, in un aumento dei prestiti allo Sri Lanka di cinquanta volte in dieci anni e in investimenti diretti pari a 4 miliardi di dollari.

Ciò ha provocato parecchi malumori a Washington e, soprattutto, a Delhi, dove il vicino sud-orientale è tradizionalmente considerato all’interno della sfera di influenza indiana. Più in generale, lo Sri Lanka si trova al centro di rotte marittime strategiche, il controllo delle quali consente potenzialmente di ostacolare i traffici da e per la Cina.

Le manovre americane in concerto con l’opposizione cingalese sono andate a buon fine grazie alla vasta ostilità popolare per le tendenze dittatoriali dell’amministrazione Rajapaksa. Sirisena ha ottenuto un largo consenso nei distretti operai della capitale, nonché nelle aree a maggioranza musulmana e Tamil, dove il risentimento nei confronti del presidente uscente rimane fortissimo dopo il brutale soffocamento della ribellione delle “Tigri” nel 2009.

Proprio la campagna militare contro le Tigri Tamil aveva offerto agli Stati Uniti e ai loro alleati la possibilità di esercitare pressioni su un Rajapaksa avvicinatosi pericolosamente alla Cina. Poco meno di un anno fa, infatti, l’amministrazione Obama aveva sponsorizzato alle Nazioni Unite una mozione di condanna del governo dello Sri Lanka per le diffuse violazioni dei diritti umani durante le fasi finali della guerra civile.

Gli stessi USA, tuttavia, avevano appoggiato Rajapaksa nella sua guerra contro la minoranza Tamil, salvo poi accusarlo di crimini contro i civili in una delle consuete manipolazioni della questione dei diritti umani da parte dei governi occidentali in base alle necessità strategiche del momento. A decidere il proprio destino era stato inaspettatamente lo stesso Rajapaksa, il quale lo scorso novembre aveva indetto nuove elezioni dopo avere modificato la costituzione in modo da consentirgli di correre per un terzo mandato. Il presidente intendeva così consolidare il potere di fronte alla crescente opposizione popolare a causa degli spazi democratici sempre più ristretti nel paese e delle conseguenze dell’implementazione di misure di “rigore” dettate dal Fondo Monetario Internazionale, protagonista nel 2009 di un prestito erogato allo Sri Lanka da quasi 3 miliardi di dollari.

A decidere il proprio destino era stato inaspettatamente lo stesso Rajapaksa, il quale lo scorso novembre aveva indetto nuove elezioni dopo avere modificato la costituzione in modo da consentirgli di correre per un terzo mandato. Il presidente intendeva così consolidare il potere di fronte alla crescente opposizione popolare a causa degli spazi democratici sempre più ristretti nel paese e delle conseguenze dell’implementazione di misure di “rigore” dettate dal Fondo Monetario Internazionale, protagonista nel 2009 di un prestito erogato allo Sri Lanka da quasi 3 miliardi di dollari.

Pochi giorni dopo l’annuncio delle elezioni, dunque, Sirisena aveva dato le dimissioni dal governo e dalla carica di segretario generale del Partito della Libertà dello Sri Lanka (SLFP) di Rajapaksa per diventare il candidato alla presidenza dell’opposizione.

Secondo molti, la scelta di Sirisena come candidato comune dell’opposizione sarebbe stata pilotata dalla ex presidente ed ex primo ministro, Chandrika Kumaratunga, anch’essa già membro dell’SLFP ma con profondi legami con gli Stati Uniti e, in particolare, con la famiglia Clinton.

Attorno a Sirisena si sono raccolti i principali partiti di opposizione, a cominciare dal Partito Nazionale Unito (UNP) di centro-destra, ma anche il partito estremista buddista JHU e il Partito Democratico dell’ex generale e sfidante di Rajapaksa nelle presidenziali del 2010, Sarath Fonseka. Forse determinante per il successo di Sirisena è stato poi il sostegno ottenuto da vari partiti musulmani e Tamil.

La defezione di Sirisena dal partito di governo ha provocato un’ondata di diserzioni che ha riguardato decine di parlamentari e una manciata di ministri. Una dinamica, quest’ultima, che rivela come una parte molto consistente della classe dirigente cingalese abbia deciso di imprimere una svolta alla politica estera del proprio paese, con lo scopo di allinearlo a Washington.

Questa intenzione è evidente anche dalle dichiarazioni dello stesso neo-presidente, intenzionato ad esempio a “rompere l’isolamento” internazionale dello Sri Lanka o a “rivedere” i progetti cinesi di investimento nel paese.

La stessa accettazione della sconfitta da parte di Rajapaksa riflette le pressioni esercitate dagli Stati Uniti sul suo governo, apparse chiare ad esempio dall’intervento pubblico poco prima del voto del segretario di Stato USA, John Kerry, per invitare il regime a garantire elezioni “credibili e trasparenti”, nonché senza violenze o intimidazioni.

Rajapaksa, tuttavia, deve avere pensato a un colpo di mano per rimanere alla guida del paese, vista anche la sua scarsa predisposizione per le norme democratiche. Nel 2010, ad esempio, dopo la vittoria su Fonseka aveva ordinato l’arresto del rivale quando quest’ultimo aveva cercato di denunciare irregolarità nel voto. In questa occasione, Rajapaksa si è però trovato di fronte a forze ben più importanti sia internamente che a livello internazionale. Visti i precedenti in molti altri paesi, un intervento per mantenere il presidente al potere avrebbe con ogni probabilità dato vita a una sorta di “rivoluzione colorata” pilotata dall’Occidente anche in Sri Lanka.

In questa occasione, Rajapaksa si è però trovato di fronte a forze ben più importanti sia internamente che a livello internazionale. Visti i precedenti in molti altri paesi, un intervento per mantenere il presidente al potere avrebbe con ogni probabilità dato vita a una sorta di “rivoluzione colorata” pilotata dall’Occidente anche in Sri Lanka.

Nella giornata di domenica, in ogni caso, un alleato del neo-presidente Sirisena ha affermato che Rajapaksa aveva dato ordine ai vertici militari di schierare truppe nel paese in seguito ad una sua possibile dichiarazione unilaterale di vittoria nelle elezioni. Dopo il rifiuto degli alti ufficiali cingalesi, Rajapaksa deve avere realizzato di non avere altre possibilità di rimanere al suo posto, convincendosi così ad ammettere la sconfitta e a passare la mano al suo ex ministro.

L’indisponibilità dei militari ad assecondare l’ormai decaduto presidente è estremamente indicativa delle forze schierate contro Rajapaksa e le sue politiche di allineamento alla Cina. Anche le forze armate, cioè, devono avere scommesso sulla svolta strategica a favore degli Stati Uniti e dell’India, visto che il loro impegno per la democrazia è molto poco credibile, come confermano i massacri di cui si sono rese responsabili nel corso della guerra contro la minoranza Tamil nel 2009.

Ciò che resta da verificare sarà ora la capacità effettiva di Sirisena di operare lo sganciamento da Pechino richiesto da Washington e Delhi. La Cina, infatti, svolge ormai un ruolo pressoché imprescindibile nell’economia cingalese e difficilmente potrà essere sostituita in questo ambito dai nuovi sponsor del regime entrante a Colombo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

I professionisti della geopolitica, a poche ore dalla tragedia di Charlie, hanno numerosi scenari in cui misurare la loro competenza. Un duello a tratti esaltante e di raffinato sapore accademico sulla miglior lettura del panorama internazionale e di come, di fatto, gli Stati Uniti abbiano lasciato alle porte dell’Europa terre di nessuno, paesi ad alta instabilità, abbandonati in pasto alle bombe e a primavere arabe fallite, che hanno solo aggiornato oppressioni e rivitalizzato il fondamentalismo islamico

Fin troppo evidente che scontiamo la sconfitta solenne della strategia bellica di Bush lasciata in eredità ad Obama. Ma sorprendente che a parte Salvini nessuno impugni con competenza e decenza il tema della religiosità di questo terrorismo per portarlo nell’agone del dibattito in un modo che non sia certamente quello della retorica anti immigrazione. Semplice perfino, ma troppo dimesso nei toni.

Gli attentatori Said e Cherif Kouachi sono francesi a tutti gli effetti. Godono di tutti i diritti di cittadinanza, nonostante peraltro alcune ombre passate. Sono entrambi reduci dalla «Jihad» in Siria e non da Mare Nostrum. Non sono esuli, né rifugiati ma zelanti fedeli. L’urlo di morte “Allah Akbar” non è un urlo qualsiasi. Non è un incitamento di guerra come altri rivolto a nemici, ma un anatema che si scaglia contro degli infedeli. Non importa se siano cittadini, patrioti della stessa Francia, persino fratelli musulmani.

Sono infedeli perché tradiscono l’ideale fanatico della teocrazia, perché come occidentali hanno scelto di secolarizzare, tanto tempo fa, la loro vita e di restituire lo Stato a Cesare e la Chiesa a Dio. Una divisione che solo nel piccolo Stato Vaticano non è del tutto chiarita. Ma per fortuna lì non si fa catechismo per futuri kamikaze. Questa valutazione non soddisfa i complottisti e i raffinati dottori della geopolitica, eppure recupera un concetto vecchissimo che l’Europa ha vissuto, ha pagato e ha risolto con l’Illuminismo.

I killer, gli sgozzatori dell’Isis, quali che siano le loro sovrane regie, sono formati scientificamente al martirio. Sono istruiti a credere che il miglior sistema di governo sia quello d’ispirazione religiosa. Forse perché la religione è lo strumento più temibile e più semplice per tenere il dominio sul popolo in nome della paura, della repressione e del primo terrorismo che è tutto psicologico. E la mentalizzazione di questo concetto ha confermato con dolore il potere che una mente grande come quella del maestro Marx aveva ben analizzato.

Questo terrorismo di fucilazioni, sgozzamenti, treni e discoteche che saltano, non è solo legato all’economia delle armi, ai territori conquistati, alla resistenza contro gli invasori e i droni americani ed europei. E’ una battaglia di civiltà in grande stile e quanto prima lo comprenderemo, come nel suo editoriale segnala con passione Eugenio Scalfari, quanto meglio sapremo difenderci contro chi dentro il cuore delle nostre democrazie, perfettibili certamente, parziali, zoppicanti ma ben salde nella testa delle persone, si nasconde sotto i panni della cittadinanza europea per condurre una crociata religiosa.

Ne siamo stati esperti come cristiani in un orrendo passato di violenza ed è un fatto, non un dettaglio neutro e trascurabile, se oggi tutto questo ritorna in nome di Allah e non di Gesù.

Ne siamo stati esperti come cristiani in un orrendo passato di violenza ed è un fatto, non un dettaglio neutro e trascurabile, se oggi tutto questo ritorna in nome di Allah e non di Gesù.

Cosi mentre Salvini mette il binocolo su Lampedusa per scovare il terrorista, non si accorge che la clandestinità di cui aver paura è quella di cittadini regolarissimi ingaggiati per una battaglia di religione dentro qualche garage delle nostre città. Magari padanissime e leghiste fino a morire.

Non abbiano paura di denunciarlo, come hanno fatto, gli imam. Molti, alcuni. Non abbiano timore di chiudere le moschee e di cacciare i fiancheggiatori di questi barbari del duemila. Perché la fede, anche la loro, sarà salva solo se non sarà sovrapponibile alla religione e al potere temporale. Che lo vogliano o no questa è la lezione che l’Occidente, che su molto altro ha da imparare, può invece dare a tutti.

Le guerre di religione patite nel cuore dell’Europa sono morte sul nascere di una primavera della ragione, molti secoli fa. E i lumi che brillarono allora, sono gli stessi accesi sui colleghi caduti martiri in nome di alcun Allah, ma di valori condivisi da tutti, non importa il credo della fede. Voler portare o no il velo ad esempio. Non essere lapidati per adulterio, solo se donne. Non essere uccisi per apostasia, altro esempio. Non pensare che il martirio sia qualcosa di diverso dal suicidio. E tanto altro ancora per cui basta rievocare la Bastiglia. La libertà, l’eguaglianza e la fraternità.