- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

A sei mesi dall’inizio dei bombardamenti americani in Siria e in Iraq contro lo Stato Islamico (ISIS), il presidente Obama ha presentato al Congresso di Washington una richiesta ufficiale per la concessione, da parte dell’organo legislativo USA, di una nuova Autorizzazione all’Uso della Forza Militare (AUMF) per legittimare e proseguire una guerra senza fine in Medio Oriente e altrove.

La proposta della Casa Bianca ha subito innescato un acceso “dibattito” tra i parlamentari di entrambi gli schieramenti, con i repubblicani generalmente critici verso una richiesta di autorizzazione che, a loro dire, restringerebbe eccessivamente la libertà di manovra del presidente e, al contrario, la maggior parte dei democratici che la giudicano troppo flessibile, in quanto il presidente avrebbe facoltà di agire in totale libertà sul fronte della “guerra al terrore”.

Nella sua richiesta, Obama auspica un’autorizzazione per condurre operazioni militari contro l’ISIS oppure “persone o forze associate”, definite come chiunque “combatta per, a sostegno o a fianco dell’ISIS o qualsiasi entità a esso associata o che lo succeda nelle ostilità contro gli Stati Uniti o i loro partner di coalizione”.

Il linguaggio della richiesta di autorizzazione alla forza è ancora più vago in relazione al tipo di intervento militare consentito. L’AUMF voluta da Obama esclude cioè “operazioni di combattimento durature e di natura offensiva con forze di terra”. Questa definizione è stata attentamente studiata dalla Casa Bianca per soddisfare sia i membri del Congresso democratici, nominalmente contrari a un nuovo conflitto di lunga durata e con il pieno coinvolgimento degli Stati Uniti, sia una popolazione americana in gran parte contraria a nuove guerre all’estero.

A ben vedere, però, questi limiti all’uso della forza militare sono facilmente superabili, come dimostra l’attuale conflitto in corso in Medio Oriente e quelli scatenati dagli Stati Uniti in passato. Non solo il concetto di operazioni “durature” è di per sé molto flessibile, ma qualsiasi iniziativa bellica americana è stata e può continuare a essere definita “difensiva” anziché “offensiva” a piacimento del governo.

La dichiarata esclusione dell’uso di truppe di terra è inoltre una farsa, visto che vi sono innumerevoli definizioni con cui gli USA giustificano il dispiegamento di propri uomini sul campo con compiti sostanzialmente di combattimento. Come sta accadendo in Iraq, ad esempio, i soldati americani impegnati contro l’ISIS sono definiti “consiglieri” o “addestratori”, mentre vere e proprie operazioni di guerra sono condotte dai membri delle Forze Speciali, le quali appunto non sono regolamentate dall’AUMF richiesta da Obama. Da notare, inoltre, che la nuova richiesta di autorizzazione all’uso della forza non comporta vincoli territoriali, mentre è del tutto risibile anche il limite di validità stabilito in tre anni. Qualsiasi paese del pianeta potrebbe dunque diventare un teatro di guerra, compreso lo stesso territorio degli Stati Uniti.

Da notare, inoltre, che la nuova richiesta di autorizzazione all’uso della forza non comporta vincoli territoriali, mentre è del tutto risibile anche il limite di validità stabilito in tre anni. Qualsiasi paese del pianeta potrebbe dunque diventare un teatro di guerra, compreso lo stesso territorio degli Stati Uniti.

Quest’ultima ipotesi non è una semplice speculazione, come hanno velatamente prospettato nelle ultime settimane svariati esponenti di spicco dell’apparato della sicurezza nazionale USA, i quali hanno messo in guardia dal ritorno in patria di un numero indefinito di affiliati all’ISIS, ovviamente pronti a mettere in atto sanguinosi attentati terroristici.

Nel secondo caso, invece, il prolungamento dell’autorizzazione all’uso della forza militare oltre i tre anni previsti dovrebbe essere deciso da un nuovo voto del Congresso ma, visti i precedenti nell’ultimo decennio, ciò si risolverebbe quasi certamente in una pura formalità.

Un ulteriore aspetto chiarisce poi come la richiesta presentata pochi giorni fa da Obama al Congresso sia in definitiva una manovra per dare una facciata di legalità a una guerra illegale.

L’AUMF che dovrebbe essere votata nel prossimo futuro rescinderebbe cioè l’autorizzazione all’uso della forza approvata dal Congresso nel 2002, che consentì all’amministrazione Bush di invadere l’Iraq, ma lascerebbe intatta quella ben più ampia del 2001, votata subito dopo gli attentati dell’11 settembre e che servì ufficialmente per dare la caccia ai membri di al-Qaeda.

Proprio su quest’ultima autorizzazione si era basata la decisione presa la scorsa estate da Obama di scatenare una nuova guerra in Medio Oriente, questa volta contro l’ISIS, e il presidente democratico ha infatti tenuto a sottolineare che l’autorizzazione che sta chiedendo al Congresso è di fatto superflua, visto che già “le leggi esistenti mi assegnano l’autorità necessaria” a condurre la guerra.

L’interrogativo cruciale in merito al dibattito in corso sulla nuova AUMF è legato così al senso di un voto del Congresso che, anche in caso di bocciatura, non avrebbe conseguenze sulla più recente avventura bellica USA nel mondo arabo.

Secondo quanto dichiarato pubblicamente da Obama, la necessità di avere la benedizione ex post del Congresso dovrebbe servire a sanzionare l’unità delle istituzioni del paese nell’appoggio alla guerra contro l’ultima creatura del terrorismo internazionale. I giornali americani hanno inoltre sostenuto che la proposta di Obama sarebbe dettata da un desiderio di quest’ultimo di fissare alcuni limiti ai poteri presidenziali. Come è già stato detto in precedenza, i limiti ai poteri del presidente stabiliti dalla nuova AUMF sono però solo apparenti e, oltretutto, una simile attitudine da parte di Obama sarebbe quanto meno insolita dopo oltre sei anni nei quali l’inquilino della Casa Bianca è andato nella direzione esattamente opposta. Obama ha cioè ampliato costantemente le facoltà previste dal suo incarico, andando anche oltre il suo predecessore fino a comprendere il potere di decidere personalmente l’assassinio segreto ed extra-giudiziario di cittadini americani sospettati di legami terroristici.

Come è già stato detto in precedenza, i limiti ai poteri del presidente stabiliti dalla nuova AUMF sono però solo apparenti e, oltretutto, una simile attitudine da parte di Obama sarebbe quanto meno insolita dopo oltre sei anni nei quali l’inquilino della Casa Bianca è andato nella direzione esattamente opposta. Obama ha cioè ampliato costantemente le facoltà previste dal suo incarico, andando anche oltre il suo predecessore fino a comprendere il potere di decidere personalmente l’assassinio segreto ed extra-giudiziario di cittadini americani sospettati di legami terroristici.

In realtà, la nuova autorizzazione all’uso della forza militare viene richiesta da Obama perché, dietro all’apparente limitazione dei poteri di guerra assegnati al presidente e all’esecutivo, rispetto all’AUMF del 2002 allarga drasticamente le facoltà di dichiarare guerra e condurre operazioni militari ovunque siano in gioco gli interessi USA.

Aggiugendosi all’autorizzazione del 2001, così, l’AUMF in discussione fornirebbe una base pseudo-legale formidabile per utilizzare ancora più liberamente e fuori da qualsiasi serio controllo del Congresso, e quindi della popolazione, la forza militare come strumento della politica estera americana, la cui caratteristica essenziale appare ormai lo stato di guerra permanente.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’atteso vertice di Minsk, andato in scena tra la serata di mercoledì e le prime ore di giovedì, si è concluso con un debole accordo per il cessate il fuoco in Ucraina sud-orientale che dovrebbe mettere fine alle ostilità tra le forze di Kiev e i “ribelli” filo-russi a partire dalla mezzanotte di domenica prossima. Il compromesso concordato tra i presidenti di Russia, Ucraina, Francia - Putin, Poroshenko, Hollande - e la cancelliera tedesca Merkel è giunto però nel pieno di un’escalation militare e delle minacce americane di fornire armi “difensive” al regime golpista ucraino, rendendo poco incoraggianti le prospettive di pace in Europa orientale.

Il successo principale delle discussioni nella capitale bielorussa starebbe proprio nella dichiarazione della tregua senza condizioni, visto che sulle questioni più delicate del conflitto l’intesa appare debolissima e i disaccordi ancora sensibili.

Le maggiori preoccupazioni erano rappresentate dalla resistenza dei rappresentanti delle cosiddette Repubbliche Popolari di Donestsk e Lugansk a cedere il territorio conquistato a partire dal “memorandum di Minsk” siglato lo scorso settembre e quasi subito violato da entrambe le parti.

Nel testo sottoscritto giovedì si è stabilito che le forze di Kiev dovranno ritirare le loro armi pesanti a partire “dall’effettiva linea di contatto”, mentre i “ribelli” avranno come riferimento “la linea di contatto” stabilita a settembre. In sostanza, questi ultimi dovranno sgombrare la porzione di territorio conquistata negli ultimi mesi ma, almeno per il momento, essa non verrà rioccupata dal governo.

Il ritiro delle armi pesanti dovrà essere completato entro 14 giorni dall’inizio del cessate il fuoco, il quale sarà monitorato sul campo dall’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

Il nuovo accordo ribadisce poi la necessità di concordare una riforma costituzionale che, pur garantendo l’integrità territoriale dell’Ucraina, preveda un “elemento di decentralizzazione” per le aree di Donetsk e Lugansk. Questa condizione è da tempo richiesta dalla Russia, anche se Mosca non ha mai cercato di imporre la struttura da dare allo Stato ucraino. Attorno ad essa rimangono profondi disaccordi, evidenziati anche dallo stesso presidente Poroshenko subito dopo il vertice di Minsk. Sulla sua pagina Facebook, il leader ucraino ha scritto infatti che il progetto di autonomia che avrebbe in mente per le regioni sud-orientali non si tradurrà in una struttura “federativa” del paese.

Un altro punto spinoso era il ristabilimento del sistema di pagamento da parte di Kievi di pensioni e stipendi pubblici nelle regioni controllate dai “ribelli”, interrotto da tempo dal governo con l’adozione di una sorta di “embargo economico”. Il documento stabilisce però soltanto che vengano decise le modalità specifiche per normalizzare la situazione in questo ambito, lasciando molti dubbi circa una soluzione rapida. I 13 punti concordati a Minsk sono stati sottoscritti dai membri del cosiddetto “Gruppo di Contatto” - Russia, Ucraina, Repubbliche di Donetsk e Lugansk, OSCE - mentre i governi che hanno condotto le trattative a Minsk hanno emesso una dichiarazione a sostegno del lavoro svolto nella capitale bielorussa.

I 13 punti concordati a Minsk sono stati sottoscritti dai membri del cosiddetto “Gruppo di Contatto” - Russia, Ucraina, Repubbliche di Donetsk e Lugansk, OSCE - mentre i governi che hanno condotto le trattative a Minsk hanno emesso una dichiarazione a sostegno del lavoro svolto nella capitale bielorussa.

La Merkel e Hollande si sono recati giovedì a Bruxelles per un summit UE nel quale è prevalsa la cautela sugli sviluppi della crisi ucraina. I leader europei hanno escluso un allentamento delle sanzioni contro la Russia, in attesa, a loro dire, che l’accordo dia qualche frutto.

Le discussioni a Minsk erano state più volte prolungate a partire da mercoledì sera a causa delle divergenze tra le parti e dell’irremovibilità di alcuni partecipanti. Secondo Hollande, i rappresentanti dei “ribelli” avrebbero a un certo punto respinto la bozza di accordo, per poi fare marcia indietro. Per Putin, al contrario, la laboriosità dei negoziati sarebbe da attribuire al governo di Kiev, il quale si è a lungo rifiutato di parlare direttamente con i “ribelli”.

La fragilità dell’accordo è stata confermata anche dal leader della Repubblica Popolare di Donestsk, Aleksandr Zakharchenko, per il quale “se i termini stabiliti [a Minsk] saranno violati, non ci saranno altri vertici o memorandum”.

Il successo dell’intesa appena raggiunta dipende insomma dalla complicata applicazione di una serie di condizioni a partire già dai prossimi giorni. Soprattutto, la fragile intesa di Minsk non cambia il quadro politico e militare creatosi a un anno dal colpo di stato a Kiev, sponsorizzato dai governi occidentali.

In qualche modo, il cessate il fuoco raggiunto giovedì può essere considerato il risultato della volontà dei governi europei di ridurre le tensioni in Ucraina e segnare una certa distanza tra le proprie posizioni e quelle più apertamente guerrafondaie degli Stati Uniti. I rappresentanti di Washington erano infatti assenti a Minsk, pur avendo con ogni probabilità mantenuto costantemente i contatti con i leader europei e, soprattutto, con il presidente ucraino.

Più realisticamente, l’accordo sembra rappresentare un rallentamento temporaneo dell’escalation di provocazioni da parte degli sponsor di Kiev, dettato da un drammatico peggioramento sia della situazione militare sia di quella economica che minaccia la tenuta stessa del regime.

Non a caso, l’annuncio della tregua è coinciso con la notizia che il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha accettato di sborsare 17,5 miliardi di dollari in “aiuti” per l’Ucraina, parte di un pacchetto di “salvataggio” che ammonterebbe complessivamente a 40 miliardi. L’FMI aveva sempre sostenuto di non potere intervenire in Ucraina se lo stallo militare nel sud-est del paese non fosse stato risolto.

Osservando gli sviluppi degli ultimi mesi, inoltre, è impossibile non dubitare del fatto che il regime di Kiev e i sui protettori in Occidente desiderino sfruttare lo stop ai combattimenti per riorganizzare le forze e progettare una nuova offensiva militare contro i separatisti filo-russi nel prossimo futuro. Sia l’accordo di giovedì sia quello dello scorso settembre sono giunti d’altra parte dopo pesanti perdite militari per le forze del governo e le milizie neo-naziste con cui collaborano nel reprimere la rivolta dei filo-russi. Le pressioni su Mosca restano poi invariate, con le sanzioni economiche tuttora in vigore e le sempre più frequenti iniziative militari decise da Washington. Proprio mercoledì, ad esempio, il comandante delle forze armate USA in Europa, generale Ben Hodges, ha fatto sapere che a partire dal prossimo mese di marzo 600 soldati americani approderanno in Ucraina per addestrare le truppe locali.

Le pressioni su Mosca restano poi invariate, con le sanzioni economiche tuttora in vigore e le sempre più frequenti iniziative militari decise da Washington. Proprio mercoledì, ad esempio, il comandante delle forze armate USA in Europa, generale Ben Hodges, ha fatto sapere che a partire dal prossimo mese di marzo 600 soldati americani approderanno in Ucraina per addestrare le truppe locali.

La già ricordata ipotesi di trasferire armi direttamente al governo di Kiev è stata inoltre confermata questa settimana anche dal presidente Obama, dopo un incontro alla Casa Bianca con la Merkel, se la diplomazia non dovesse portare a risultati concreti, mentre la Camera dei Rappresentanti di Washington ha approvato una legge che autorizza forniture militari a Kiev per un miliardo di dollari.

L’annuncio dell’accordo di Minsk è stato infine offuscato da un’altra notizia provocatoria, quella cioè che l’aeronautica militare americana settimana prossima invierà in Europa alcuni velivoli da guerra per partecipare a un’esercitazione militare con gli alleati NATO dell’ex blocco sovietico, con l’obiettivo definito, nel consueto linguaggio orwelliano dei vertici politici e militari di Washington, di “dimostrare l’impegno degli USA per la sicurezza e la stabilità” del vecchio continente.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Migliaia di lavoratori delle raffinerie di petrolio americane sono in sciopero da ormai dieci giorni nell’ambito delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto il primo febbraio scorso. La mobilitazione in questo settore cruciale è la prima negli Stati Uniti dal 1980 e, nonostante i tentativi di contenerla messi in atto dal sindacato del settore siderurgico (United Steelworkers, USW), si sta allargando in maniera relativamente rapida nelle decine di impianti sparsi per il paese.

A tutt’oggi risultano in sciopero più di 5 mila lavoratori in 11 delle 63 raffinerie che operano sul suolo americano. Le trattative sono affidate ai rappresentanti dello USW e della dirigenza di Royal Dutch Shell, a sua volta in rappresentanza dell’intera industria petrolifera che gestisce le raffinerie USA.

Le discussioni erano iniziate il 21 gennaio e non hanno dato finora alcun risultato per i 30 mila lavoratori interessati e costretti a fare i conti non solo con stipendi sempre meno pesanti e costi per pensione e assistenza sanitaria sempre più gravosi, ma anche con rischi estremamente elevati nello svolgimento delle loro mansioni.

Lo USW, nell’avviare lo sciopero, aveva deliberatamente limitato la protesta a nove raffinerie negli stati di California, Kentucky, Texas e Washington. La linea dura mantenuta da Shell ha però determinato la chiusura di altri due impianti nel fine settimana: quelli della BP a Whiting, nell’Indiana, e della stessa BP e di Husky Energy a Toledo, nell’Ohio.

In un altro tentativo di bloccare una mobilitazione generale, il sindacato ha inoltre dichiarato ufficialmente che le richieste avanzate non riguardano l’aspetto economico – per il quale avrebbero di cui lamentarsi praticamente tutti i lavoratori americani – bensì soltanto questioni legate alla sicurezza e alle condizioni di lavoro.

Finora, nonostante le dichiarazioni di disponiblità dell’industria petrolifera, non sembrano esserci state concessioni significative ai lavoratori. Anzi, Shell e le altre compagnie intendono utilizzare il rinnovo del contratto per ottenere ulteriori tagli del costo del lavoro.

Nel 2014, le cinque principali compagnie petrolifere - BP, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil e Shell - hanno registrato complessivamente quasi 90 miliardi di profitti, di cui la gran parte sono finiti nel pagamento di dividendi agli azionisti o nel riacquisto di azioni proprie. Il crollo del prezzo del greggio non ha inoltre penalizzato le compagnie, visto che la nuova realtà ha permesso di aumentare i loro margini di profitto sulle operazioni di raffinamento. La mobilitazione dei lavoratori americani in questo settore è stata seguita finora in maniera approssimativa dai principali giornali americani, ma la classe dirigente d’oltreoceano vede lo sciopero in atto con una certa preoccupazione.

La mobilitazione dei lavoratori americani in questo settore è stata seguita finora in maniera approssimativa dai principali giornali americani, ma la classe dirigente d’oltreoceano vede lo sciopero in atto con una certa preoccupazione.

Il solo fatto che l’ultima azione dei dipendenti delle raffinerie di petrolio sia stata messa in atto ben 35 anni fa testimonia delle tensioni sociali sempre più difficili da soffocare, sia pure in presenza di sindacati che cercano in tutti i modi di isolare le proteste dei lavoratori.

La stessa decisione dello USW di limitare lo sciopero a pochi impianti è il sintomo di come il sindacato non intenda esercitare particolari pressioni sulle compagnie petrolifere. Infatti, il livello attuale di mobilitazione comporta la perdita di appena il 13% delle capacità di raffinazione degli impianti americani, mentre la chiusura di tutti e 63 gli impianti determinerebbe un calo pari ai due terzi del totale. Nel 1980, lo sciopero in questo settore coinvolse 60 mila lavoratori e durò 14 settimane, prima di chiudersi con l’ottenimento di un aumento delle retribuzioni di oltre il 30%.

Azioni simili sono oggi bloccate principalmente dai sindacati per una ragione che ha a che fare con il ruolo che essi stessi sono ormai chiamati a svolgere, ovvero far digerire ai lavoratori i diktat dei vertici aziendali.

Se gli scioperi, che pure negli ultimi anni sono tornati ad animare la società americana, fossero accompagnati da una mobilitazione generale dei lavoratori dei vari settori industriali per riconquistare i diritti e il potere d’acquisto persi in tre decenni di sconfitte, i sindacati nella loro attuale forma non potrebbero che essere messi totalmente in discussione.

Il sistema preferito dai sindacati USA per soffocare le proteste dei lavoratori è quello di incanalarle in un’azione sterile subordinata al Partito Democratico. Non a caso, perciò, la Casa Bianca qualche giorno fa era intervenuta sullo sciopero nelle raffinerie, facendo appello alle compagnie e allo USW per implementare il “metodo ben testato della contrattazione collettiva” e porre fine alla mobilitazione.

Le compagnie petrolifere, in sostanza, dovrebbero fare alcune trascurabili concessioni ai lavoratori, così che il sindacato possa presentare il negoziato come una vittoria e terminare lo sciopero. Una radicalizzazione della protesta rischierebbe infatti di rinvigorire non solo le altre decine di migliaia di lavoratori delle raffinerie paralizzati dai sindacati, ma anche quelli di altri settori dell’industria, a cominciare da quello automobilistico, visto che la prossima estate scadrà il contratto collettivo di quasi 140 mila lavoratori di Chrysler, Ford e General Motors. L’appoggio dell’amministrazione Obama allo USW e alla stipula del nuovo contratto nelle raffinerie suona comunque come un avvertimento per i lavoratori americani. Infatti, il presidente democratico ha favorito fin dal 2009 politiche di impoverimento di questi ultimi nell’ambito di una strategia volta a rendere competitiva l’industria USA e a convincere le grandi aziende a investire nuovamente nel settore manifatturiero del paese.

L’appoggio dell’amministrazione Obama allo USW e alla stipula del nuovo contratto nelle raffinerie suona comunque come un avvertimento per i lavoratori americani. Infatti, il presidente democratico ha favorito fin dal 2009 politiche di impoverimento di questi ultimi nell’ambito di una strategia volta a rendere competitiva l’industria USA e a convincere le grandi aziende a investire nuovamente nel settore manifatturiero del paese.

La Casa Bianca ha infine precedenti poco incoraggianti sul fronte dei rapporti con l’industria petrolifera. Ad esempio, solo l’anno scorso il governo americano aveva chiuso senza nessuna incriminazione le indagini sulla gravissima esplosione che nel 2010 costò la vita a 7 operai della raffineria di Anacortes, nello stato di Washington, di proprietà della compagnia texana Tesoro.

Proprio il problema del mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, fortemente sentito nei pericolosi impianti di raffinazione, si è poi aggravato negli ultimi anni, dopo che i tagli alla spesa pubblica sotto la supervisione di Obama hanno causato la drastica riduzione del personale della Occupational Safety and Health Administration (OSHA), cioè l’agenzia federale incaricata di eseguire gli ormai sempre più sporadici controlli sul campo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

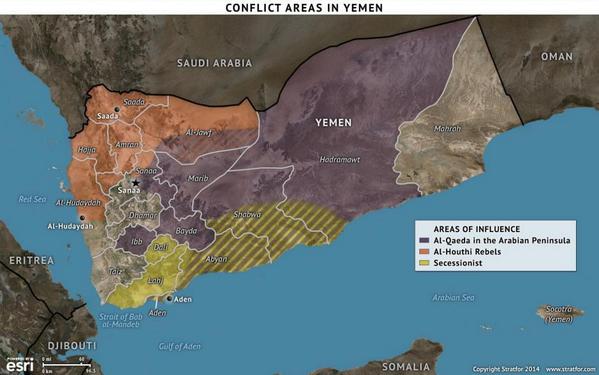

Lo scontro politico in atto da alcuni mesi a questa parte nello Yemen continua a dare segnali di aggravamento in seguito alla persistente impossibilità anche solo di sedere al tavolo delle trattative dei rappresentanti delle fazioni coinvolte nella crisi del più povero dei paesi arabi. L’avanzata del gruppo sciita degli Houthi (Ansar Allah) aveva provocato la settimana scorsa il crollo definitivo del governo installato da Stati Uniti e Arabia Saudita, scatenando una valanga di condanne di quello che è stato definito da più parti come un vero e proprio colpo di stato.

A favorire un qualche dialogo tra i vertici degli Houthi e i principali partiti politici yemeniti ci stanno provando le stesse Nazioni Unite, ma la ripresa dei negoziati dopo il caos dei giorni precedenti è subito naufragata nella giornata di lunedì. I leader del partito Nasserita e di quello islamista sunnita Islah hanno infatti abbandonato le discussioni denunciando la minaccia, espressa a loro dire da uno dei negoziatori Houthi, di usare la forza per costringere le proprie controparti ad accettare un piano di transizione per il paese, studiato e implementato dalla stessa organizzazione sciita.

Il piano in questione consiste in una “dichiarazione costituzionale” e, secondo gli Houthi, sarebbe stato adottato in seguito al vuoto di potere venutosi a creare in Yemen dopo le dimissioni del presidente filo-americano, Rabbu Mansour Hadi, il 22 gennaio scorso.

Hadi e vari membri del suo governo erano stati di fatto tenuti agli arresti domiciliari dagli stessi Houthi per forzare il regime a dare finalmente attuazione a un piano per l’integrazione dei leader del movimento che rappresenta le tribù sciite del nord dello Yemen nelle istituzioni del paese dopo decenni di repressione e marginalizzazione.

Dopo questi sviluppi, le Nazioni Unite hanno cercato di organizzare colloqui di pace tra le parti ma, spazientiti dallo stallo, gli Houthi hanno alla fine lanciato un ultimatum di tre giorni per trovare un accordo. Scaduto questo termine, gli Houthi hanno deciso di passare all’azione, assumendo il potere in maniera diretta e portando a compimento una rapidissima ascesa iniziata nel settembre 2014 con la presa della capitale, Sanaa.

La già citata “dichiarazione costituzionale” ha così dissolto il parlamento yemenita per sostituirlo con un Consiglio Nazionale di Transizione di 551 membri guidato da un Consiglio Presidenziale di 5 membri. A supervisionare il nuovo governo “tecnico” dovrebbe essere poi un Comitato Rivoluzionario degli Houthi, presieduto dal loro leader, Mohammad Al-Houthi.

L’unica strada verso una soluzione pacifica della crisi nel paese della penisola arabica appare quella del negoziato promosso dall’ONU, rappresentato dall’inviato speciale Jamar Benomar. Tuttavia, il livello dello scontro non lascia intravedere progressi, tanto più che lo stesso segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, continua a chiedere il reintegro del presidente Hadi, mentre quest’ultimo avrebbe dichiarato lunedì la sua indisponibilità a riassumere l’incarico che aveva abbandonato sotto pressione a gennaio. Il dilagare in Yemen degli Houthi rappresenta un duro colpo per gli interessi dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti, i cui governi, dopo i disordini provocati dalla “Primavera Araba” del 2011, erano riusciti a mandare in porto un piano di transizione per mettere da parte l’odiato presidente, Ali Abdullah Saleh, e continuare a mantenere il controllo sul paese.

Il dilagare in Yemen degli Houthi rappresenta un duro colpo per gli interessi dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti, i cui governi, dopo i disordini provocati dalla “Primavera Araba” del 2011, erano riusciti a mandare in porto un piano di transizione per mettere da parte l’odiato presidente, Ali Abdullah Saleh, e continuare a mantenere il controllo sul paese.

Nel 2012, così, a seguito di negoziati tra i leader politici e alle spalle della popolazione, era stata organizzata un’elezione-farsa con un solo candidato alla presidenza – Hadi, allora vice di Saleh – il quale, una volta assunto il potere, si è mostrato ancora più disponibile del suo predecessore a garantire a Washington l’utilizzo del proprio paese come base per condurre operazioni militari nell’ambito della “guerra al terrore”.

Da qualche anno, lo Yemen viene infatti indicato come uno dei poli di attrazione del terrorismo qaedista, come confermerebbe il fatto che qui sarebbero stati progettati alcuni degli attentati in Occidente nel recente passato, andati a buon fine o, per lo più, sventati. La stessa programmazione del massacro di gennaio nella redazione parigina del giornale satirico Charlie Hebdo viene ricondotta dai governi occidentali all’organizzazione al-Qaeda nella Penisola Arabica (AQAP), di stanza appunto in Yemen.

Lo Yemen è così uno dei campi di battaglia dei droni americani, ma dietro la retorica che prende di mira il fondamentalismo sunnita si nascondono interessi di altra natura. La preoccupazione principale degli USA in relazione allo Yemen è legata cioè all’importanza strategica di questo paese che confina con l’Arabia Saudita e si affaccia sullo stretto di Bab el-Mandeb, il quale congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi l’Oceano Indiano.

Da qui transitano importantissime rotte commerciali, come quelle che consentono il trasporto del petrolio nordafricano o dell’export europeo e americano verso i paesi asiatici. Le preoccupazioni di Washington o Riyadh per la situazione in Yemen sono dunque facilmente comprensibili, soprattutto in considerazione del fatto che gli Houthi sciiti, secondo molti, sarebbero appoggiati dall’Iran.

Nonostante la retorica “rivoluzionaria” degli Houthi, tuttavia, i leader di questo movimento non intendono sconvolgere i rapporti sociali o le strutture del potere in Yemen, bensì desiderano ottenere un certo ruolo nella gestione dello stato e mettere fine alle persecuzioni a lungo patite dalla minoranza sciita per mano del governo centrale. Inoltre, gli Houthi si sono mostrati più volte disponibili al compromesso sia con gli altri partiti politici yemeniti sia con le potenze internazionali interessate alla stabilità del loro paese, a cominciare dagli Stati Uniti. Proprio a Washington, infatti, sembrano essere in corso valutazioni circa la natura dei nuovi padroni dello Yemen, in modo da assodare, come ha scritto recentemente il Los Angeles Times, “se il prossimo governo [degli Houthi] possa essere convinto a prendere parte alla guerra contro al-Qaeda”, sia pure “con meno entusiasmo dei precedenti” di Saleh e Hadi.

Proprio a Washington, infatti, sembrano essere in corso valutazioni circa la natura dei nuovi padroni dello Yemen, in modo da assodare, come ha scritto recentemente il Los Angeles Times, “se il prossimo governo [degli Houthi] possa essere convinto a prendere parte alla guerra contro al-Qaeda”, sia pure “con meno entusiasmo dei precedenti” di Saleh e Hadi.

La battaglia condotta dagli Houthi aveva comunque trovato un certo sostegno tra una popolazione sempre più ostile al governo filo-americano e filo-saudita. Secondo alcune rivelazioni, inoltre, gli stessi sostenitori del deposto presidente Saleh avrebbero appoggiato più o meno direttamente gli Houthi nel tentativo di rimuovere il governo di Hadi.

Ben presto, però, l’offensiva di un gruppo settario che rappresenta solo una minoranza della popolazione dello Yemen ha suscitato svariate proteste popolari e l’avversione delle forze politiche tradizionali, estromesse dal potere.

Lo scenario venutosi a creare, poi, rischia seriamente di far scivolare il paese nella guerra civile, dal momento che gli Houthi sono in conflitto con i militanti di al-Qaeda e, soprattutto, il loro tentativo di espandere il controllo ad altre regioni dello Yemen sta provocando pericolose spinte indipendentiste.

Il baratro in cui sta scivolando lo Yemen è in definitiva il risultato del fallimento dell’impopolare progetto politico imposto da USA e Arabia Saudita nel 2012. In maniera tutt’altro che sorprendente, tuttavia, proprio l’implosione dell’apparato statale e il caos dilagante potrebbero fornire l’ennesima occasione per giustificare un nuovo intervento militare da parte di questi stessi governi, in modo da cercare di “stabilizzare” la situazione e controllare direttamente le sorti di un paese strategicamente fondamentale e teatro di scontro delle crescenti rivalità regionali.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Il primo ministro conservatore australiano, Tony Abbott, è sopravvissuto lunedì a una mozione di sfiducia presentata da membri del suo stesso Partito Liberale, sempre più preoccupati per il crollo di consensi del partito di governo. Il premier, al potere da nemmeno 18 mesi, è riuscito per ora a sventare la minaccia alla propria leadership, ma la crisi politica in cui il suo gabinetto continua a dibattersi appare tutt’altro che risolta.

A scatenare l’ennesima resa dei conti all’interno di un partito di governo in Australia era stata la recente batosta patita dai liberali nelle elezioni per il rinnovo del parlamento locale nello stato del Queensland. Qui, il partito di Abbott aveva perso la maggioranza in maniera clamorosa dopo che appena tre anni prima aveva rifilato una pesantissima sconfitta al Partito Laburista.

Il voto nel Queensland era stato però solo l’ultimo segnale del tracollo del governo, evidenziato già da un altro rovescio elettorale a dicembre nello stato di Victoria e, soprattutto, dalla crescente opposizione nel paese alle politiche di rigore volute da Abbott.

In particolare, gli elettori australiani che avevano punito il governo laburista per avere perseguito a sua volta politiche anti-sociali di impronta neo-liberista si sono rapidamente resi conto della natura dell’Esecutivo premiato nelle elezioni del 2013. Abbott, infatti, alla presentazione del suo primo bilancio in parlamento aveva fatto marcia indietro su tutte le principali promesse elettorali.

Ad esempio, su richiesta degli ambienti del business australiano e internazionale, il governo liberale aveva proposto una serie di tagli ai programmi pubblici destinati alle fasce più deboli della popolazione, in particolare in ambito sanitario e dell’educazione, dopo avere escluso iniziative di questo genere durante la campagna elettorale.

La legge di bilancio rimane così in buona parte bloccata fin dal maggio dello scorso anno al Senato, dove il governo non dispone di una maggioranza, in seguito all’ostruzionismo del Partito Laburista e di altre formazioni minori, costrette ad agire in questo modo per la diffusa ostilità popolare verso le misure volute da Abbott.

L’immediato abbandono da parte del governo anche di minime iniziative a difesa delle classi più disagiate è stato determinato dal rapido deterioramento delle condizioni dell’economia australiana, a sua volta colpita duramente dal rallentamento dell’economia globale e, in particolar modo, di quella cinese, nonché dal crollo delle quotazioni dei materiali ferrosi e del carbone, le cui esportazioni avevano alimentato nel recente passato un certo boom di crescita nel paese del continente oceanico.

Di fronte a questo scenario e a un sempre più probabile rovescio elettorale nel 2016, una parte significativa del Partito Liberale, assieme a potenti sezioni del business e dei media, ha orchestrato una sorta di mozione di sfiducia ai danni di Tony Abbott, per sostituirlo alla guida del governo e dello stesso partito, così da provare a invertire la tendenza.

Una simile mozione, se approvata, si risolve in quello che nel sistema politico australiano viene definito “leadership spill”, cioè una dichiarazione che la leadership di un partito è vacante e che quindi il nuovo occupante di questa posizione deve essere scelto tramite una votazione dei parlamentari dello stesso partito. Nel caso del partito di maggioranza, l’eventuale cambio al suo vertice coincide con un cambio alla guida del governo.

La mozione contro Abbott è stata presentata lunedì da due parlamentari dell’ala destra del partito ma è stata sconfitta con 61 voti contrari e 39 a favore. La “vittoria” del primo ministro è stata possibile probabilmente anche grazie alle manovre messe in atto nei giorni scorsi dai suoi fedelissimi, concretizzatesi tra l’altro nell’anticipazione di un giorno del voto in modo da limitare la progressiva emorragia di consensi all’interno del partito.

Nel disperato tentativo di rimanere al suo posto, Abbott avrebbe fatto una serie di promesse ai suoi compagni di partito. Per cominciare, il premier ha assicurato che la sua amministrazione d’ora in avanti prenderà decisioni in maniera “più collegiale”, mentre concretamente potrebbero arrivare misure simboliche di stampo populista, tra cui un taglio alle tasse per le piccole imprese e qualche agevolazione fiscale per le famiglie.

Dopo il voto, un Abbott visibilmente abbattuto ha provato a dichiarare in diretta TV che la lotta intestina dei giorni scorsi è ormai “alle spalle”, ma la realtà politica australiana si è vista consegnare un premier fortemente indebolito e seriamente esposto a possibili nuove sfide interne nel prossimo futuro.

Innanzitutto, i voti favorevoli alla rimozione di Abbott sono stati più numerosi di quanto il premier auspicava e quest’ultimo si ritroverà ora a fronteggiare un’agguerrita opposizione interna pronta a lanciare una nuova sfida per la leadership del partito al primo passo falso del governo. A questo proposito, molti osservatori in Australia hanno descritto il voto di lunedì come una prova generale per un prossimo cambio al vertice del partito e per testare i possibili equilibri tra i liberali. Gli oppositori interni di Abbott, d’altra parte, non avevano nemmeno proposto un proprio candidato ufficiale per sostituire il premier nel caso la mozione di sfiducia fosse andata a buon fine.

A questo proposito, molti osservatori in Australia hanno descritto il voto di lunedì come una prova generale per un prossimo cambio al vertice del partito e per testare i possibili equilibri tra i liberali. Gli oppositori interni di Abbott, d’altra parte, non avevano nemmeno proposto un proprio candidato ufficiale per sostituire il premier nel caso la mozione di sfiducia fosse andata a buon fine.

Secondo i media australiani, il più probabile sfidante di Abbott potrebbe essere l’attuale ministro per le Comunicazioni, Malcolm Turnbull, ex banchiere e milionario strettamente legato agli ambienti finanziari del paese, sconfitto di misura dal premier sei anni fa nella corsa alla guida del Partito Liberale. Un’altra contendente potrebbe essere poi il ministro degli Esteri, Julie Bishop, la quale ha però finora escluso di essere interessata alla posizione occupata da Abbott, a fianco del quale si è presentata lunedì alla votazione tenuta nella capitale, Canberra.

Le sorti del primo ministro Abbott rivelano in ogni caso la grave crisi non solo del suo governo ma dello stesso sistema rappresentativo australiano, e non solo. Ciò è determinato dalla profonda ostilità della maggior parte della popolazione nei confronti di una politica che, in parrallelo con il peggioramento delle condizioni dell’economia, non è in grado di fornire risposte o soluzioni diverse da quelle viste finora un po’ ovunque e che consistono nel far pagare il prezzo del salvataggio del capitalismo a lavoratori, giovani, pensionati e disoccupati.

La crisi del sistema parlamentare, osservabile in Australia nel rapidissimo declino di un governo che aveva trionfato alle elezioni meno di un anno e mezzo fa, è dunque la conseguenza delle pressioni che vengono esercitate sulle classi politiche nazionali dai rappresentanti delle élites economiche e finanziarie per implementare, di fronte alla crisi economica globale, misure socialmente devastanti contro il volere della grande maggioranza degli elettori.

Lo stesso processo in atto oggi nel Partito Liberale australiano aveva interessato anche quello Laburista negli anni scorsi, nel tentativo di arrestare – inutilmente – un crollo di consensi dovuto ancora una volta all’applicazione di politiche ultra-liberiste. In questo partito teoricamente di centro-sinistra si erano verificati due cambi al vertice, uno nel 2010 con Julia Gillard che, grazie anche alle manovre di Washington, aveva rimpiazzato il primo ministro Kevin Rudd e l’altro nel 2013 con quest’ultimo che aveva scalzato la stessa Gillard alla vigilia del voto.

Dietro alla precaria posizione dei primi ministri australiani vi sono infine anche le frustrazioni che attraversano gli ambienti di potere, sia in patria sia a livello internazionale. Questi ultimi non si fanno infatti scrupoli nel muovere critiche accese o nell’orchestare campagne di discredito nei confronti di quei governi giudicati incapaci di portare a compimento politiche che si traducono in assalti alle condizioni di vita della popolazione, sia pure nascoste dietro la definizione apparentemente innocua o benevola di “riforme”. Nel caso attuale dell’Australia, le posizioni dei poteri forti sono espresse dai media “mainstream”, con ad esempio i giornali del colosso editoriale Fairfax che appoggiano più o meno apertamente un cambio alla guida del paese a favore del ministro Turnbull, mentre il gruppo di proprietà di Rupert Murdoch continua per il momento a sostenere il premier Abbott.

Nel caso attuale dell’Australia, le posizioni dei poteri forti sono espresse dai media “mainstream”, con ad esempio i giornali del colosso editoriale Fairfax che appoggiano più o meno apertamente un cambio alla guida del paese a favore del ministro Turnbull, mentre il gruppo di proprietà di Rupert Murdoch continua per il momento a sostenere il premier Abbott.

La crisi del sistema esclude comunque qualsiasi cambiamento di rotta significativo, se non per il peggio, visto che gli stessi leader laburisti australiani, pur mantenendo a livello ufficiale posizioni critiche verso il governo per ragioni di opportunità politica, hanno già più volte ammesso che ciò che attende lavoratori e classe media saranno ancora a lungo le conseguenze di “decisioni difficili” e “impopolari”.