- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Gli scenari emersi subito dopo l’orrenda strage di mercoledì nella redazione del settimanale satirico francese Charlie Hebdo appaiono prevedibilmente simili a quelli registrati virtualmente ovunque nell’ultimo decennio dopo ogni singolo episodio classificato come atto di “terrorismo”. Non solo la rivelazione dell’identità e il modus operandi dei reponsabili dell’attacco hanno come sempre aggiunto più dubbi che certezze alla vicenda, ma anche le reazioni dei governi e dei media ufficiali hanno innescato nuovamente il consueto squallido tentativo di occultare le cause reali di simili episodi di violenza e le questioni cruciali che dovrebbero essere sollevate.

Quasi automaticamente, per cominciare, l’individuazione degli autori dell’attentato che ha provocato dodici vittime a Parigi si è accompagnata alla diffusione della notizia che i giovani e, in particolare, uno di essi, erano ben noti alle forze di sicurezza francesi.

Ciò era accaduto, solo per citare gli episodi più recenti, nel mese di ottobre anche a Ottawa, in Canada, e lo scorso dicembre a Sydney, in Australia. A differenza di questi ultimi due casi, tuttavia, il massacro parigino alimenta maggiori interrogativi, visto che la dinamica dei fatti ha messo in luce come i responsabili avessero pianificato in maniera dettagliata e professionale l’assalto, condotto con armi automatiche non sono esattamente facili da reperire.

Uno dei tre uomini, il 34enne di origine algerina, Chérif Kouachi, era poi passato attraverso il sistema giudiziario transalpino a partire almeno dal 2005, per avere dapprima tentato di unirsi alle forze anti-americane in Iraq e successivamente a causa dei suoi legami con un’organizzazione islamista che cercava di inviare fedeli musulmani a combattere nello stesso paese mediorientale occupato.

Chiedersi come individui conosciuti dai servizi di sicurezza di un paese come la Francia, teoricamente in primissima linea contro la minaccia “terroristica”, possano essere sfuggiti al controllo e mettere in atto un attentato così clamoroso e ben studiato appare oggi quasi un esercizio scontato, anche se scontate e fin troppo banali appaiono in realtà le spiegazioni solitamente offerte dalle autorità e che hanno quasi sempre a che fare con presunti “errori” o “falle” dei servizi di intelligence.

La storia proposta dai giornali dei sospettati delle morti nell’edificio che ospita il settimanale Charlie Hebdo consente in ogni caso di fare una riflessione sul processo di radicalizzazione attraverso il quale continuano a passare molti giovani musulmani.

L’attentato potrebbe essere stato commesso da individui disorientati dalle vicende politiche e belliche che hanno riguardato i paesi islamici in questi ultimi decenni, così come dall’alienazione vissuta dai musulmani in Europa, negli Stati Uniti, in Canada o in Australia in parallelo con l’adozione di misure discriminatorie nei loro confronti e con il ricorso da parte delle classi dirigenti a iniziative di natura xenofoba se non apertamente razzista. Allo stesso tempo, la scrupolosa pianificazione dell’attentato nell’11esimo arrondissement di Parigi sembra non poter escludere nemmeno l’ipotesi che gli uomini armati siano stati appoggiati in qualche modo da entità organizzate che perseguono una precisa agenda destabilizzatoria.

Allo stesso tempo, la scrupolosa pianificazione dell’attentato nell’11esimo arrondissement di Parigi sembra non poter escludere nemmeno l’ipotesi che gli uomini armati siano stati appoggiati in qualche modo da entità organizzate che perseguono una precisa agenda destabilizzatoria.

Qualunque sia la verità, le operazioni portate a compimento dall’estremismo islamista come quella di mercoledì - se la matrice dell’attentato sarà effettivamente confermata - non possono essere comprese senza un’analisi delle conseguenze delle decisioni di politica estera prese dai governi occidentali.

Parigi, così come Washington e Londra, da tempo sono protagoniste di un gioco molto pericoloso in Medio Oriente e in Africa del nord, dove i rapporti ambigui, per non dire di aperta collaborazione, con organizzazioni jihadiste vengono sfruttati deliberatamente per avanzare i propri interessi.

Questa sorta di partnership si concretizza spesso nella fornitura diretta di armi a cellule integraliste che, in Libia come in Siria, hanno svolto o continuano a svolgere il ruolo di alleati nella lotta per il rovesciamento di regimi ostili.

Ancora più stretti sono addirittura i rapporti tra paesi come la Turchia o le monarchie assolute del Golfo Persico alleate dell’Occidente e questi gruppi fondamentalisti, utilizzati per il lavoro sporco contro i rivali regionali (Iran, Siria), salvo poi pagarne le conseguenze quando sfuggono al loro controllo.

Quali che siano i legami, i mandanti o le simpatie degli attentatori di Parigi, è indubbio che l’attentato contro Charlie Hebdo vada inserito in questo panorama inquietante, al cui delineamento lo stesso governo francese ha contribuito in maniera decisiva.

I governi sia di Sarkozy che di Hollande hanno d’altra parte promosso la fornitura di armi, denaro e addestramento ai “ribelli” prima libici poi siriani, inclusi quelli di tendenze ultra-fondamentaliste, alimentando di fatto una minaccia jihadista che ha finito per bussare alla porta dei loro stessi benefattori occidentali.

Piuttosto che cercare di fare chiarezza su questi aspetti, tuttavia, giornali e televisioni operano da casse di risonanza per governi che sfruttano ogni occasione per implementare, da un lato, misure sempre più anti-democratiche con la scusa di combattere la minaccia del terrorismo e per alimentare, dall’altro, tendenze di estrema destra già ampiamente riscontrabili in tutta Europa.

In questa prospettiva la strage di Parigi non è solo un atto feroce e spietato ma anche profondamente reazionario, in quanto consente ai leader dei paesi colpiti di promuovere politiche da stato di polizia sul suolo domestico e di aumentare l’impegno militare all’estero, vale a dire iniziative oggettivamente impopolari e, diversamente, difficili da adottare in una società democratica. Per fare ciò è necessario proclamare, come viene fatto appunto in queste ore, una sorta di scontro culturale in atto tra un estremismo cieco e, come ha ad esempio spiegato pateticamente giovedì il New York Times, “la devozione dell’Occidente per la libertà di espressione”.

Per fare ciò è necessario proclamare, come viene fatto appunto in queste ore, una sorta di scontro culturale in atto tra un estremismo cieco e, come ha ad esempio spiegato pateticamente giovedì il New York Times, “la devozione dell’Occidente per la libertà di espressione”.

In realtà, la rivendicazione del ruolo di difensori dei valori democratici di fronte alla barbarie fondamentalista da parte di individui come il presidente francese Hollande appare rivoltante, poiché le vicende di questi anni indicano piuttosto uno scenario nel quale sono i popoli musulmani a essere le vittime della violenza prodotta dalla nuova fase di un imperialismo occidentale senza scrupoli.

La ferma condanna dell’attentato di Parigi e la più che giustificata espressione popolare di solidarietà con le vittime non devono però essere confuse con la difesa della libertà di espressione, ostentata dai politici, nel caso di Charlie Hebdo.

L’appello alla difesa dei valori democratici dell’Occidente da parte di media e politici di fronte alla brutalità del fondamentalismo islamista andrebbe dunque messo a confronto con una strategia consolidata in oltre dieci anni di “guerra al terrore”, per poi verificare se e quanto s’intersecano con le reali responsabilità e implicazioni per il clima tossico nel quale si verificano episodi cruenti come quello che ha sconvolto la capitale francese in questo scorcio di nuovo anno.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il 114esimo Congresso degli Stati Uniti si è riunito per la prima volta questa settimana con una maggioranza tutta repubblicana pronta a implementare un’agenda marcatamente reazionaria, non senza l’aiuto della minoranza democratica e della Casa Bianca. Il Partito Repubblicano dispone alla Camera dei Rappresentanti di una maggioranza mai così ampia da 87 anni a questa parte, mentre il margine che detiene al Senato è di 8 seggi, insufficienti sia ad approvare autonomamente la legislazione più importante sia a superare eventuali veti del presidente Obama.

Nonostante i numeri a favore, i vertici repubblicani devono continuare a fare i conti anche con una frangia interna libertaria e di estrema destra particolarmente agguerrita che, con ogni probabilità, renderà necessaria una frequente collaborazione tra la maggioranza e i democratici, per lo meno quelli considerati “moderati” o “centristi”.

L’agitazione dell’ala libertaria nel Partito Repubblicano servirà però più che altro a far sfogare al Congresso qualcuno dei malumori che la propria base nutre nei confronti dell’establishment di Washington, anche se concretamente i successi legislativi saranno ben pochi.

Soprattutto, l’irrequietezza dei “congressmen” repubblicani legati ai Tea Party e al movimento libertario - puntualmente amplificata dai media ufficiali di qualsiasi tendenza - continuerà a svolgere quella che appare da tempo la propria funzione principale all’interno del panorama politico USA. Questa frangia, cioè, sarà utilizzata per spostare il dibattito politico ancora più a destra, in linea con l’evoluzione del sistema americano registrata negli ultimi decenni.

Qualche fastidio per la leadership repubblicana è apparso in ogni caso evidente già dal primo giorno di lavoro del nuovo Congresso, quando la rielezione dello “speaker” della Camera, John Boehner, è avvenuta con il voto contrario di un numero insolitamente alto di deputati della maggioranza (25).

La conferma relativamente sofferta di Boehner è stata descritta dalla stampa d’oltreoceano come una possibile avvisaglia dei problemi con cui i repubblicani potrebbero dover fare i conti nei prossimi mesi, finendo per sciupare il vantaggio di una larga maggioranza al Congresso di fronte alle lacerazioni interne al partito.

L’altra questione che ha tenuto banco questa settimana è poi la minaccia di veto, prospettata dalla Casa Bianca poche ore dopo l’insediamento del nuovo Congresso, sulla legislazione legata al via libera alla costruzione dell’oleodotto Keystone XL.

Questo progetto è in sospeso da anni e dovrebbe consentire il trasporto di oltre 800 mila barili al giorno di petrolio estratto dalle cosiddette “tar sands” (sabbie bituminose) estremamente inquinanti del Canada occidentale al Golfo del Messico. Dal momento che il controverso oleodotto attraverserebbe un confine internazionale, è il Dipartimento di Stato ad avere l’ultima parola sulla sua realizzazione, ma il Congresso potrebbe approvare una legge già nei prossimi giorni per privare l’Esecutivo di questa autorità, sbloccando così il progetto. L’eventuale di veto di Obama renderebbe probabilmente nulla quest’ultima iniziativa, visto che su di essa solo una manciata di senatori democratici sembra appoggiare i repubblicani. Per neutralizzare il veto posto dal presidente degli Stati Uniti è necessario un voto dei due terzi dei membri di entrambi i rami del Congresso, una supermaggioranza cioè di cui i repubblicani non dispongono.

L’eventuale di veto di Obama renderebbe probabilmente nulla quest’ultima iniziativa, visto che su di essa solo una manciata di senatori democratici sembra appoggiare i repubblicani. Per neutralizzare il veto posto dal presidente degli Stati Uniti è necessario un voto dei due terzi dei membri di entrambi i rami del Congresso, una supermaggioranza cioè di cui i repubblicani non dispongono.

L’intervento della Casa Bianca ha comunque animato il dibattito politico, con i leader di maggioranza che hanno accusato il presidente democratico di volere avvelenare l’atmosfera al Campidoglio col rischio di far naufragare precocemente qualsiasi ipotesi di dialogo tra i due partiti.

I prevedibili scontri verbali tra democratici e repubblicani di questi giorni nascondono in realtà prospettive più che concrete di accordi bipartisan attorno alle questioni fondamentali per il capitalismo americano che detta sostanzialmente l’agenda politica di Washington.

Un esempio di ciò si è avuto dalle dichiarazioni concilianti di vari membri del Congresso di entrambi gli schieramenti, ma soprattutto repubblicani, alla vigilia dell’apertura dei lavori di Camera e Senato.

Uno dei punti d’incontro sarà ad esempio l’autorizzazione all’uso della forza militare contro i militanti dello Stato Islamico (ISIS) in Iraq e in Siria, dove peraltro la macchina da guerra americana opera già dalla scorsa estate. L’unico disaccordo sembra essere legato al grado di libertà garantita al presidente nella conduzione della nuova guerra in Medio Oriente, con i repubblicani che intendono approvare una risoluzione che consegni alla Casa Bianca poteri più ampi rispetto a quelli previsti dalla bozza di legge allo studio della commissione Esteri del Senato a maggioranza democratica sul finire del 2014.

Sgravati dalla responsabilità di proporre e far approvare iniziative impopolari in quanto partito di maggioranza, i leader democratici consentiranno poi a un numero sufficiente dei loro rappresentanti al Congresso di votare assieme ai repubblicani anche su varie misure di politica interna.

Alleanze trasversali di varia natura potrebbero così formarsi, oltre che attorno all’approvazione dell’oleodotto Keystone XL, sulla ratifica fortemente voluta dalla Casa Bianca del trattato di libero scambio trans-pacifico (TPP), che rappresenta un colossale regalo alle corporations americane, sullo smantellamento delle regolamentazioni dell’industria o sulla “riforma” fiscale.

Sul fronte delle tasse, l’obiettivo repubblicano rimane sempre quello di abbassare il più possibile il carico fiscale per i redditi più elevati, con le conseguenze immaginabili in termini di mancate entrate per le casse federali.

Su altre due questioni ritenute tra le più calde sul fronte dello “scontro” tra democratici e repubblicani, questi ultimi hanno infine lasciato intendere che a prevalere sarà la moderazione e la ricerca di un accordo bipartisan. Innanzitutto, la leadership repubblicana ha escluso la possibilità di privare il Dipartimento della Sicurezza Interna (DHS) dei fondi necessari per operare dopo che precisamente ciò era stato minacciato in seguito alla recente decisione di Obama di autorizzare una modesta sanatoria a favore degli immigrati irregolari.

Il DHS è infatti il dipartimento addetto all’applicazione delle norme sull’immigrazione negli Stati Uniti e con l’approvazione del bilancio federale sul finire dello scorso anno gli erano stati garantiti fondi solo fino al 28 febbraio. La decisione dei repubblicani di non forzare la mano e costringere il presidente a ritirare il decreto sull’immigrazione riflette d’altra parte il sostanziale appoggio alla Casa Bianca dell’industria e dell’agribusiness domestico, i quali vedono con favore una qualche regolarizzazione della manodopera straniera a basso costo su cui possono contare. La fermezza delle élites economico-finanziarie nel non ripetere l’esperienza dello “shutdown” degli uffici federali avvenuto nell’autunno del 2013, e che provocò una certa destabilizzazione dei mercati finanziari, ha spinto poi i repubblicani a chiarire da subito che non ci saranno posizioni troppo rigide da parte del loro partito nemmeno nella discussione sul prossimo bilancio. In questo ambito, peraltro, i democratici sono come sempre diposti a concedere nuovi tagli alla spesa pubblica in cambio di qualche provvedimento vagamente progressista da sventolare di fronte a ciò che resta della propria base elettorale.

La fermezza delle élites economico-finanziarie nel non ripetere l’esperienza dello “shutdown” degli uffici federali avvenuto nell’autunno del 2013, e che provocò una certa destabilizzazione dei mercati finanziari, ha spinto poi i repubblicani a chiarire da subito che non ci saranno posizioni troppo rigide da parte del loro partito nemmeno nella discussione sul prossimo bilancio. In questo ambito, peraltro, i democratici sono come sempre diposti a concedere nuovi tagli alla spesa pubblica in cambio di qualche provvedimento vagamente progressista da sventolare di fronte a ciò che resta della propria base elettorale.

L’inaugurazione del 114esimo Congresso americano è apparsa insomma come il primo atto di una nuova stagione politica ancora una volta all’insegna della regressione e del costante spostamento a destra del baricentro politico a Washington.

Un episodio, in particolare, ha illustrato nei giorni scorsi il livello di deterioramento del clima democratico negli Stati Uniti. L’elezione dei leader di maggioranza del Congresso ha visto cioè la riconferma anche del deputato repubblicano della Louisiana, Steve Scalise, nel suo ruolo di “whip”, ovvero la terza carica più importante della Camera dei Rappresentanti.

Scalise era stato solo un paio di settimane fa al centro di una polemica dopo la rivelazione da parte della stampa di un suo intervento nel 2002 di fronte a una conferenza organizzata da un gruppo suprematista bianco neo-nazista legato al Ku Klux Klan.

Non solo il deputato repubblicano aveva incassato il sostegno della leadership del suo partito ma è stato appunto rieletto “whip” senza praticamente alcuna opposizione nemmeno della minoranza democratica, della Casa Bianca o della stampa “mainstream”. Significativamente, l’annuncio in aula della conferma di Scalise alla carica di terzo uomo più potente della Camera è stato accolto da un applauso scrosciante di tutti i suoi nuovi membri.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

"Je suis Charlie" è scritto ovunque, online e sui cartelli esposti in place de la République, a Parigi. E' qui che centinaia di persone hanno manifestato solidarietà a Charlie Hebdo, il giornale satirico francese scelto dal terrorismo islamico per tornare a fare vittime in Europa. Armati di kalashnikov, incappucciati e vestiti di nero, ieri tre uomini hanno fatto irruzione nella redazione parigina del settimanale, aprendo il fuoco al grido di “Allahu Akbar” e “vendicheremo il Profeta”.

Nell’attacco sono morte 12 persone, fra cui il direttore Stephan Charbonnier e i vignettisti Cabu, Tignous e Georges Wolinski. Morti anche due agenti di polizia, uno dei quali freddato mentre chiedeva pietà, steso su un marciapiede. I feriti sono otto, di cui cinque gravi.

“Mi hanno costretta a digitare il codice per entrare nella sede" ha rivelato la vignettista Corinne Rey. Parlavano un ottimo francese e sostenevano di essere di al Qaeda. Ero andata a cercare mia figlia al Kindergarten. Arrivando davanti alla porta del palazzo del giornale, due uomini incappucciati ed armati ci hanno brutalmente minacciato. Volevano entrare, salire. Poi hanno sparato a Wolinski, Cabu... E' durato cinque minuti... Io mi sono riparata sotto una scrivania”.

Dopo la carneficina, che si è svolta in rue Nicolas-Appert, nelle vicinanze della Bastiglia, gli attentatori si sono allontanati in automobile e hanno avuto tre scontri a fuoco con le forze dell'ordine, ma sono riusciti a fuggire. In serata, secondo il giornale L'Union, i tre assalitori sono stati identificati e uno di loro sarebbe di Reims, dove un'unità di forze speciali ha già iniziato le perquisizioni. Il giornale Le Point rivela inoltre che i due uomini che hanno sparato sono due franco-algerini, di 32 e 34 anni, tornati in Francia quest'estate dalla Siria. C'è inoltre un terzo ricercato, un giovane "senza fissa dimora", che potrebbe averli aiutati.

Poco prima dell’assalto, Charlie Hebdo aveva condiviso su Twitter una vignetta che raffigurava Abu Bakr al-Baghdadi, califfo dello Stato Islamico ed ex leader dell’Isis. In passato, la testata aveva pubblicato diverse vignette satiriche su Maometto, e l’ultima copertina del settimanale era dedicata a Michel Houellebecq, scrittore francese al centro di violente polemiche per “Sottomissione”, un romanzo - uscito proprio ieri - che racconta l'ascesa al potere in Francia dei Fratelli Musulmani e la progressiva islamizzazione della società.

“È terrorismo, non c'è dubbio”, ha detto a caldo il numero uno dell’Eliseo, François Hollande, rivelando che “diversi attentati erano stati sventati nelle scorse settimane”. Immediata la riunione d’emergenza del Governo di Parigi, che si è tenuta mentre in tutta la città venivano organizzati posti di blocco e schieramenti di polizia a presidio di scuole e redazioni giornalistiche. L’allarme anti-terrorismo è stato alzato al massimo livello, il numero tre, che contempla la possibilità di altri pericoli imminenti. “Questi uomini, questa donna, sono morti per l'idea che avevano della Francia, e cioè per la libertà - ha detto in serata Hollande in un discorso alla nazione -. L'Hebdo, i feriti, le loro famiglie e chi è loro vicino sono oggi i nostri eroi”.  Messaggi di solidarietà al popolo francese e di condanna dell’attentato sono arrivati da tutto il mondo, in primis da Stati Uniti, Gran Bretagna, Nato e istituzioni europee. Il premier italiano Matteo Renzi ha manifestato “orrore e sgomento” per l'accaduto, esprimendo “vicinanza totale a François Hollande in questo momento terribile” e ribadendo che “la violenza perderà sempre contro la libertà e la democrazia”.

Messaggi di solidarietà al popolo francese e di condanna dell’attentato sono arrivati da tutto il mondo, in primis da Stati Uniti, Gran Bretagna, Nato e istituzioni europee. Il premier italiano Matteo Renzi ha manifestato “orrore e sgomento” per l'accaduto, esprimendo “vicinanza totale a François Hollande in questo momento terribile” e ribadendo che “la violenza perderà sempre contro la libertà e la democrazia”.

Nel 2011 la sede di Charlie Hebdo era stata distrutta dall'incendio provocato da una bomba molotov. Quell'attacco, che non fece vittime, era arrivato dopo che la redazione aveva annunciato la nomina di Maometto a direttore del giornale per il numero speciale dal titolo “Charia Hebdo” (gioco di parole fra Charlie e Sharia), dedicato alla vittoria del partito islamico alle elezioni tunisine e alla decisione del governo libico di usare la sharia come principale fonte di legge.

Nel 2006, invece, il settimanale aveva pubblicato 12 vignette satiriche su Maometto, comparse per la prima volta sulla testata danese Jyllands-Posten il 30 settembre 2005. Altre vignette dello stesso genere erano state pubblicate nel 2012, traendo ispirazione dal film anti-islam "L'Innocenza dei musulmani", che all'epoca stava infiammando il mondo islamico. In risposta alle polemiche che ne erano seguite, Charbonnier aveva scritto un editoriale intitolato "Rire, bordel de dieu". Ecco il testo:

"Dipingi un Maometto glorioso, e muori.

Disegna un Maometto divertente, e muori.

Scarabocchia un Maometto ignobile, e muori.

Gira un film di merda su Maometto, e muori.

Resisti al terrorismo religioso, e muori.

Lecca il culo agli integralisti, e muori.

Prendi un oscurantista per un idiota, e muori.

Cerca di discutere con un oscurantista, e muori.

Non c'è niente da negoziare con i fascisti.

La libertà di ridere senza alcun ritegno ce la dà già la legge,

la violenza sistematica degli estremisti ce la rinnova.

Grazie, banda d'imbecilli".

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La morte il primo giorno dell’anno del tre volte governatore dello stato di New York, Mario Cuomo, è avvenuta poche ore dopo l’inaugurazione ufficiale del secondo mandato alla stessa carica del figlio 57enne, Andrew. La parabola politica dei due leader italo-americani è estremamente significativa dell’evoluzione del Partito Democratico negli Stati Uniti, dal declino del progressismo negli anni Ottanta all’ascesa di Bill Clinton nel decennio successivo fino all’abbraccio definitivo del neo-liberismo nel nuovo millennio.

La valanga di commenti e necrologi che hanno occupato le prime pagine dei giornali americani nei giorni scorsi ha evidenziato nella carriera di Cuomo sia la sua difesa dei valori “liberal” di stampo rooseveltiano in un’America trascinata sempre più a destra dalla rivoluzione reaganiana sia le esitazioni e i dubbi di un politico perennemente a un passo dal grande salto sulla scena nazionale.

Figlio di immigrati campani stabilitisi prima nel New Jersey e poi nel Queens, a New York, Mario Matthew Cuomo aveva vissuto sulla propria pelle le discriminazioni dovute alle sue origini, nonostante un invidiabile curriculum universitario.

Dopo la laurea in legge ed essere puntualmente ignorato dai grandi studi di Manhattan, Cuomo esercitò a Brooklyn difendendo principalmente piccoli proprietari minacciati dagli espropri del municipio, conquistando una certa popolarità che convinse i leader democratici a candidarlo alla carica di vice-governatore dello stato di New York nel 1974.

Cuomo fu però sconfitto già nelle primarie dalla futura vice-governatrice, Mary Anne Krupsak, ma il superiore di quest’ultima, Hugh Carey, l’anno dopo lo avrebbe nominato segretario di stato per poi spingerlo a candidarsi a sindaco della città di New York nel 1977, sia pure nuovamente senza successo.

Cuomo accettò poi di correre nel 1978 a fianco dello stesso governatore Carey, quando la sua vice decise di sfidarlo nelle primarie democratiche. Quattro anni più tardi, Carey si ritirò e Mario Cuomo riuscì a perfezionare la sua scalata al vertice della politica dello stato.

In tre mandati da governatore acquisì una vasta popolarità in tutto il paese, difendendo, almeno a parole, il ruolo del governo nella correzione degli squilibri creati dal mercato. Dopo avere accarezzato più volte l’idea di correre per la Casa Bianca e rifiutato la nomina a giudice della Corte Suprema offerta dal presidente Clinton, Cuomo finì sconfitto nel 1994 dall’allora semi-sconosciuto repubblicano George Pataki nel tentativo di conquistare un quarto mandato consecutivo da governatore di New York. L’apice della notorietà negli Stati Uniti Cuomo la raggiunge nel 1984, quando tenne il discorso principale alla convention democratica di San Francisco. Il suo intervento fu un attacco frontale alle politiche reaganiane, con il celebre riferimento alle “due città” per descrivere le disuguaglianze e la povertà crescenti nel paese.

L’apice della notorietà negli Stati Uniti Cuomo la raggiunge nel 1984, quando tenne il discorso principale alla convention democratica di San Francisco. Il suo intervento fu un attacco frontale alle politiche reaganiane, con il celebre riferimento alle “due città” per descrivere le disuguaglianze e la povertà crescenti nel paese.

Le elezioni di quell’anno registrarono una pesantissima sconfitta per il candidato democratico, Walter Mondale, ma la popolarità di Cuomo crebbe sensibilmente fino a fargli valutare una candidatura alla presidenza sia nel 1988 sia nel 1992.

In entrambi i casi, tuttavia, Cuomo finì per rinunciare, non tanto, come hanno raccontato i giornali d’oltreoceano in questi giorni, per i pregiudizi circa le sue origini italiane o la scarsa preparazione sulle questioni di politica estera, quanto a causa dei cambiamenti stessi avvenuti nel panorama politico americano di quegli anni.

La sua immagine di “liberal” irriducibile - oppositore della pena di morte e sostenitore del diritto all’aborto - poco si confaceva alle inclinazioni dei grandi finanziatori democratici, decisi a liquidare ciò che rimaneva delle politiche del New Deal e del progressismo degli anni Sessanta.

I due candidati democratici nel 1984 e nel 1988 - rispettivamente il già ricordato Mondale e Michael Dukakis - soccombettero infatti a Reagan e George H. W. Bush in maniera molto netta dopo avere condotto campagne elettorali su piattaforme “liberal”. Il ritorno alla Casa Bianca del Partito Democratico avvenne invece solo con lo spostamento al “centro”, ovvero a destra, di Bill Clinton.

L’attitudine di “sinistra” di Mario Cuomo fu peraltro in buona parte più retorica che reale, come dimostra il pragmatismo evidenziato dal governatore già durante il suo primo mandato. Cuomo ereditò un deficit di quasi 2 miliardi di dollari dalla precedente amministrazione e non esitò a proporre una legge di bilancio fatta di tasse e tagli ai servizi pubblici, alienando subito le organizzazioni sindacali che lo avevano appoggiato. L’esperienza politica di Mario Cuomo è servita in ogni caso da lezione al figlio Andrew, al fianco del padre come consigliere fin dai primi anni Ottanta. L’attuale governatore di New York si è infatti costruito un’immagine di politico “centrista”, disposto tra l’altro a collaborare con i repubblicani e ben deciso a perseguire politiche di rigore.

L’esperienza politica di Mario Cuomo è servita in ogni caso da lezione al figlio Andrew, al fianco del padre come consigliere fin dai primi anni Ottanta. L’attuale governatore di New York si è infatti costruito un’immagine di politico “centrista”, disposto tra l’altro a collaborare con i repubblicani e ben deciso a perseguire politiche di rigore.

Non a caso, d’altra parte, piuttosto che il padre, Andrew Cuomo ha sempre considerato Bill Clinton il suo vero mentore e all’interno dell’amministrazione di quest’ultimo ha ricoperto vari incarichi nel dipartimento per l’Urbanistica.

Per Andrew Cuomo, in definitiva, come per tutta la classe dirigente democratica e l’élite “liberal” della generazione successiva al defunto ex governatore di New York, le uniche politiche progressiste oggi implementabili sembrano essere rimaste quelle di genere, come conferma l’impegno del governatore per l’approvazione dei matrimoni gay nel suo stato in parallelo, ad esempio, con gli attacchi ai dipendenti del settore pubblico.

Nella storia pubblica di Mario Cuomo, così come del figlio e successore Andrew, si intravede dunque il riflesso stesso della traiettoria declinante del progressismo americano in concomitanza con la crisi del capitalismo, incapace da tempo di rispondere a qualsiasi istanza di autentica riforma sociale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

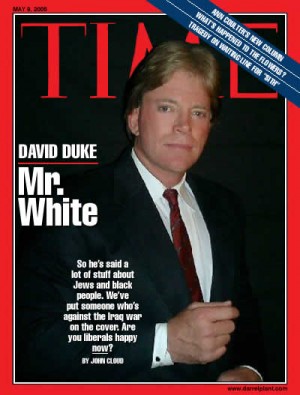

Uno dei leader repubblicani del Congresso americano è finito al centro di un’accesa polemica nei giorni scorsi per avere tenuto un discorso di fronte a una conferenza di un gruppo suprematista bianco nel 2002. Il politico in questione è il deputato della Louisiana Steve Scalise, attualmente il terzo membro più potente della Camera dei Rappresentanti dopo lo “speaker”, John Boehner, e il leader di maggioranza, Kevin McCarthy.

Scalise ricopre la carica di “whip” di maggioranza dall’agosto scorso in seguito al rimpasto all’interno della leadership repubblicana provocato dalla sconfitta nelle primarie e dalle successive dimissioni dell’ex numero due della Camera, Eric Cantor. La figura del “whip” al Congresso USA ha l’incarico di tenere le fila della delegazione del partito e assicurare la disciplina dei propri membri durante le votazioni in aula.

La notizia che ha rivelato i legami imbarazzanti di Scalise è stata diffusa dal blog dedicato alla politica nello stato della Louisiana CenLamar ed è subito rimbalzata sui media nazionali sollevando un polverone.

Nel 2002, Scalise era dunque stato tra gli ospiti che erano intervenuti in un incontro organizzato dall’Organizzazione Euro-Americana per l’Unità e i Diritti (EURO), fondata dall’attivista di estrema destra ed ex leader del Ku Klux Klan, David Duke.

Quest’ultimo è un veterano del movimento nazionalista bianco, razzista e anti-semita americano, ma è stato anche un deputato repubblicano nell’assemblea legislativa statale della Louisiana e ha corso più volte senza successo per il Congresso di Washington. Duke sostiene apertamente teorie cospirazioniste e a suo dire gli americani bianchi sarebbero esposti alla minaccia di “genocidio”. I membri dell’organizzazione ai quali aveva parlato nel 2002 il deputato repubblicano Scalise sono a loro volta sostenitori della Germania nazista e si oppongono alla desegregazione razziale negli Stati Uniti. Nel corso del suo intervento in un hotel alla periferia di New Orleans, l’allora deputato repubblicano all’assemblea statale parlò, tra l’altro, della carenza di fondi pubblici per le comunità bianche svantaggiate, dovuta a una presunta eccessiva generosità nei confronti di “gruppi selezionati in base alla razza”, cioè degli afro-americani. Questo tema è uno dei preferiti tra quelli promossi dall’organizzazione, la quale afferma di battersi per i “diritti civili” della razza bianca.

Nel corso del suo intervento in un hotel alla periferia di New Orleans, l’allora deputato repubblicano all’assemblea statale parlò, tra l’altro, della carenza di fondi pubblici per le comunità bianche svantaggiate, dovuta a una presunta eccessiva generosità nei confronti di “gruppi selezionati in base alla razza”, cioè degli afro-americani. Questo tema è uno dei preferiti tra quelli promossi dall’organizzazione, la quale afferma di battersi per i “diritti civili” della razza bianca.

Un riassunto dell’evento apparso sul web dopo la conferenza dava poi ampio spazio all’intervento di Scalise, mentre quelli dello stesso Duke - collegatosi dall’Europa - e del suo braccio destro, Vincent Breeding, non erano nemmeno citati.

Ciò rivela l’importanza del discorso di Scalise nell’ambito della conferenza, smentendo le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dallo stesso deputato repubblicano per cercare di minimizzare l’episodio. Scalise e il suo staff stanno cercando infatti di dipingere la vicenda come un errore di valutazione commesso da un politico inesperto che non condividerebbe in nessun modo le posizioni dell’organizzazione suprematista.

Se i membri dell’entourage del numero tre dei repubblicani alla Camera hanno assicurato che il loro superiore non avrebbe partecipato all’evento nel 2002 se avesse conosciuto le opinioni politiche del gruppo, David Duke in un’intervista all’Huffington Post, dopo avere definito Scalise come “un uomo per bene”, ha giudicato “strane” le sue affermazioni circa la presunta ignoranza sul messaggio che l’organizzazione intendeva promuovere.

Scalise, inoltre, aveva uno stretto rapporto di amicizia con il responsabile delle varie campagne elettorali di Duke, Kenny Knight, il quale era stato appunto l’organizzatore dell’evento del 2002. Il gruppo EURO avrebbe poco più tardi espresso anche il proprio sostanziale appoggio all’elezione di Scalise a deputato statale, in caso di bocciatura dello stesso Duke.

Dopo un iniziale silenzio, nella giornata di martedì i leader repubblicani hanno in ogni caso rilasciato dichiarazioni di solidarietà nei confronti del loro collega con simpatie neo-naziste. I due diretti superiori di Scalise, in particolare, hanno appoggiato la versione dell’errore di giudizio e lo speaker Boehner ha elogiato sia l’ammissione di responsabilità sia l’integrità morale del compagno di partito nei guai.

L’intervento dei due leader della Camera è ovviamente dettato da motivi di convenienza politica a pochi giorni dall’insediamento del nuovo Congresso a totale maggioranza repubblicana, tanto più che lo scandalo che ha coinvolto Scalise è giunto a breve distanza dall’esplosione di un’altra grana all’interno del partito, vale a dire l’ammissione da parte del deputato di New York, Michael Grimm, di avere evaso le tasse. L’apparente assenza di imbarazzo tra i vertici repubblicani nella difesa delle frequentazioni di Steve Scalise è però forse anche la conseguenza dei legami - ben documentati - tra membri autorevoli del “Grand Old Party” e organizzazioni di estrema destra se non apertamente razziste e neo-naziste.

L’apparente assenza di imbarazzo tra i vertici repubblicani nella difesa delle frequentazioni di Steve Scalise è però forse anche la conseguenza dei legami - ben documentati - tra membri autorevoli del “Grand Old Party” e organizzazioni di estrema destra se non apertamente razziste e neo-naziste.

Nel 1999, ad esempio, Bob Barr, allora deputato della Georgia nonché uno dei principali protagonisti dell’impeachment di Bill Clinton, parlò a una convention del Consiglio dei Cittadini Conservatori (CCC), cioè un gruppo suprematista bianco vicino al Ku Klux Klan.

Al CCC era legato infine anche l’ex capo di maggioranza al Senato Trent Lott, dimessosi dalla sua carica nel 2002 in seguito alla polemica esplosa dopo che aveva espresso ammirazione per l’ex senatore della South Carolina, Strom Thurmond, oppositore delle leggi sui diritti civili negli anni Sessanta e già candidato alla presidenza nel 1948 sotto le insegne del Partito Democratico (segregazionista) per il Diritto degli Stati.