- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

L’annuncio del lancio ufficiale della campagna per la presidenza degli Stati Uniti da parte di Hillary Clinton è giunto nel pomeriggio di domenica con la diffusione in rete di un breve e piuttosto insolito filmato. L’ex first lady è di gran lunga la favorita per la conquista della “nomination” in casa democratica, essendosi assicurata da tempo l’appoggio più importante per qualsiasi candidato americano, quello dei ricchi finanziatori del proprio partito.

Mentre tra i repubblicani gli equilibri appaiono decisamente più fluidi, nonostante la posizione di relativo vantaggio da cui sembra partire Jeb Bush, Hillary non ha al momento rivali nel suo partito. Non solo nessun altro democratico ha ancora annunciato la propria candidatura in maniera ufficiale, ma anche i possibili ipotetici sfidanti indicati dalla stampa - l’ex governatore del Maryland, Martin O’Malley, l’ex senatore della Virginia, Jim Webb, il senatore nominalmente indipendente del Vermont, Bernie Sanders, l’ex governatore del Rhode Island ed ex repubblicano, Lincoln Chafee - sono poco più che sconosciuti al grande pubblico negli USA.

Gli unici nomi di un certo peso in un eventuale confronto con la Clinton potrebbero essere l’attuale vice-presidente, Joe Biden, o la senatrice “liberal” del Massachusetts, Elizabeth Warren, ma, per motivi diversi, dovrebbero entrambi rinunciare pur avendo accarezzato l’idea di correre per la Casa Bianca. Biden, al di là della tendenza a collezionare clamorose gaffes in pubblico, dal 2009 a oggi ha ricoperto un ruolo ancora più secondario rispetto a quello già tutt’altro che di primo piano normalmente previsto dal suo incarico, non essendo riuscito dunque a costruirsi un’immagine presidenziale come fece, ad esempio, Al Gore nel 2000.

La senatrice Warren, invece, è considerata una sorta di paladina del progressismo d’oltreoceano e raccoglie un certo seguito negli ambienti democratici frustrati dall’inclinazione eccessivamente pro-business del partito. Alcuni dei temi moderatamente progressisti in campo economico della Warren saranno però sfruttati dalla stessa Hillary, così che la senatrice del Massachusetts verrebbe con buone probabilità travolta dalla “front-runner” democratica, molto meglio finanziata e appoggiata dall’establishment del partito.

Il team Clinton è in ogni caso ben cosciente che a quasi nove mesi dal primo appuntamento delle primarie la propria candidata non può pensare di avere la nomination in tasca, soprattutto alla luce della clamorosa sconfitta del 2008 per mano di Obama. Tanto più che il curriculum di Hillary e del marito, assieme all’avversione suscitata dalla sua candidatura in ampie fasce della popolazione, comporta non pochi rischi e possibili sorprese.

L’ex segretario di Stato ha infatti già dovuto fronteggiare almeno un paio di controversie nelle scorse settimane, ancor prima cioè di lanciare in maniera ufficiale la propria campagna per la Casa Bianca. La prima ha riguardato le donazioni fatte da governi stranieri all’organizzazione filantropica fondata da Bill durante la permanenza di Hillary al Dipartimento di Stato, mentre la seconda l’utilizzo di un account privato di posta elettronica tra il 2009 e il 2013 laddove le norme federali impongono l’uso esclusivo di uno governativo.

Il suo staff, formato da svariati professionisti che lavorarono per la campagna di Obama nel 2008, appare comunque molto agguerrito e intenzionato a evitare gli errori del passato, primo fra tutti quello di far apparire da subito Hillary come la vincitrice obbligata nel partito Democratico. Secondo quanto riportato dai media americani, l’ex senatrice di New York intende concentrarsi sugli stati che tradizionalmente inaugurano la stagione delle primarie: Iowa, New Hampshire, South Carolina e Nevada. Quando all’interno di un partito vi è un chiaro favorito per la nomination, infatti, eventuali successi a catena in questi primi stati determinano quasi sempre la rinuncia da parte degli sfidanti a proseguire lunghe e dispendiose campagne, nonostante in essi vengano assegnati solo un numero minimo di delegati alla convention.

Secondo quanto riportato dai media americani, l’ex senatrice di New York intende concentrarsi sugli stati che tradizionalmente inaugurano la stagione delle primarie: Iowa, New Hampshire, South Carolina e Nevada. Quando all’interno di un partito vi è un chiaro favorito per la nomination, infatti, eventuali successi a catena in questi primi stati determinano quasi sempre la rinuncia da parte degli sfidanti a proseguire lunghe e dispendiose campagne, nonostante in essi vengano assegnati solo un numero minimo di delegati alla convention.

Nel video in cui ha annunciato la sua candidatura, Hillary non ha citato nemmeno sommariamente una piattaforma politica o un punto programmatico su cui baserà la campagna dei prossimi mesi. Vista la situazione precaria in cui versa buona parte degli americani, è tuttavia estremamente probabile che farà ricorso alla retorica progressista, promettendo ad esempio l’aumento delle retribuzioni minime o, più in generale, la riduzione delle disparità di reddito, pur avendo fatto parte di un’amministrazione che ha ingigantito queste problematiche negli ultimi anni.

Come ha evidenziato un commento di Bloomberg News, inoltre, non mancheranno occasionali tirate contro i “super-ricchi” d’America, così come gli sforzi per togliersi di dosso l’etichetta di “candidata di Wall Street”, che le aderisce peraltro in maniera pressochè perfetta.

Sui temi di politica estera e della sicurezza nazionale si annuncia invece una gara tra i candidati sia nelle primarie sia nelle presidenziali vere e proprie per mostrare le rispettive credenziali da “falco”. Hillary, da parte sua, è posizionata ancora più a destra di Obama in questo ambito, facendo quindi intravedere, da un lato, una linea ancora più dura nei confronti di Russia e Cina, e dall’altro un atteggiamento più conciliante verso Israele.

Prevedibilmente, però, Hillary punterà soprattutto sul fatto che, se eletta, sarà la prima donna a entrare alla Casa Bianca da “comandante in capo”. Le questioni di genere, assieme a quelle razziali e dei diritti degli omosessuali, sono l’arma rimasta ai democratici per accendere un qualche entusiasmo tra l’elettorato - soprattutto della classe media - avendo da tempo abbandonato qualsiasi velleità di riforma economica in senso progressista.

L’interesse della stampa americana e internazionale per la candidatura di Hillary Clinton non può comunque dare particolare credibilità democratica al processo di selezione del potere negli Stati Uniti. I candidati tra cui gli elettori americani si trovano a dover scegliere sono di fatto vagliati esclusivamente da un gruppo ristretto di ricchi e potenti che controllano la politica e i media grazie al loro denaro.

Molti mesi prima delle elezioni primarie e della stessa inaugurazione ufficiale delle varie campagne elettorali, i candidati di entrambi i partiti operano dietro le quinte per assicurarsi l’appoggio e i dollari dei grandi finanziatori. Il primo candidato repubblicano ad aveve annunciato la corsa alla Casa Bianca era stato un paio di settimane fa il senatore di estrema destra del Texas, Ted Cruz, il quale dispone già di oltre 30 milioni di dollari per la propria campagna.

Jeb Bush, pur non essendo ancora formalmente in lizza per la nomination, intende toccare addirittura i 100 milioni di dollari raccolti entro il primo semestre dell’anno, mentre la stessa Hillary potrebbe sfondare tutti i record, mettendo assieme una somma complessiva stimata tra 1,5 e 2 miliardi di dollari in contributi per le primarie e le presidenziali. La raccolta di somme di questa importanza comporta necessariamente che i candidati garantiscano di essere totalmente al servizio dei propri finanziatori una volta raggiunta la posizione di potere. Soprattutto, uno scenario di questo genere esclude a priori la presenza di candidati che mettano in discussione il sistema del capitalismo americano o, in altre parole, che sostengano misure fortemente popolari tra la vasta maggioranza degli americani: dall’aumento delle tasse per i redditi più elevati all’adeguato finanziamento dei programmi pubblici di assistenza o del sistema scolastico, dalla fine delle guerre allo stop ai programmi di sorveglianza condotti dall’apparato da stato polizia creato in questi anni.

La raccolta di somme di questa importanza comporta necessariamente che i candidati garantiscano di essere totalmente al servizio dei propri finanziatori una volta raggiunta la posizione di potere. Soprattutto, uno scenario di questo genere esclude a priori la presenza di candidati che mettano in discussione il sistema del capitalismo americano o, in altre parole, che sostengano misure fortemente popolari tra la vasta maggioranza degli americani: dall’aumento delle tasse per i redditi più elevati all’adeguato finanziamento dei programmi pubblici di assistenza o del sistema scolastico, dalla fine delle guerre allo stop ai programmi di sorveglianza condotti dall’apparato da stato polizia creato in questi anni.

Il risultato è così la presenza sulle schede elettorali di due candidati virtualmente identici che si battono per la Casa Bianca, entrambi legati ai grandi interessi economico-finanziari del paese e essi stessi appartenenti alla cerchia dei milionari, se non addirittura miliardari, come nel caso di Mitt Romney nel 2012.

Ironicamente, perciò, come confermerà anche la candidatura di Hillary Clinton, l’infusione di denaro in proporzioni sempre maggiori per conquistare incarichi di rilievo riflette la necessità di alimentare una macchina della propaganda tale da sottrarre al dibattito politico e, per quanto possibile, agli occhi degli elettori le condizioni reali del sistema politico e sociale degli Stati Uniti.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

Con cinquantacinque anni di ritardo, un presidente degli Stati Uniti ha accettato d’incontrare un presidente Cubano. Le strette di mano e i colloqui intercorsi tra Barak Obama e Raul Castro sono un fatto storico che, sebbene non cancellino responsabilità e memoria, possono preludere ad un futuro diverso. Obama si è impegnato a togliere il nome di Cuba dalla lista dei paesi che patrocinano il terrorismo e questo è certamente un passo importante; oltre a rimuovere una idiozia assoluta, permette la rimozione di una serie di misure ad esso legate, fondamentali per proseguire il dialogo e per aprire il cammino a nuove aperture, che vedranno il ristabilimento pieno delle relazioni diplomatiche con le rispettive sedi. Relazioni che dovranno essere improntate al pieno rispetto della Convenzione di Vienna e non alla Dottrina Monroe.

Cuba chiedeva l’apertura di un dialogo alla pari e senza inibizioni, da decenni, erano gli USA che rifiutavano, ponendo come precondizione la fine del sistema politico. Adesso, invece, Obama non chiede niente a Cuba che l’isola non abbia già deciso di fare per proprio conto e ascoltare Obama ammettere che non è possibile continuare con l’ingerenza diretta negli affari interni degli altri paesi è ovviamente una novità positiva, per quanto al momento risulti ancora un espediente retorico.

L’apertura di quella che con ogni evidenza appare una fase nuova nella relazione tra i due paesi, è certamente un risultato della determinazione di entrambe le leadership. La stampa internazionale sottolinea il coraggio (indiscutibile nella circostanza) di Obama a rompere con un errore lungo 55 anni ed accettare la sfida con Congresso e Senato a maggioranza repubblicana. Peraltro, molti dei senatori e deputati democratici hanno verso Cuba identica posizione dei falchi repubblicani, il che complica ulteriormente le cose.

Quindi, in assenza di pressioni importanti da parte delle aziende USA, che vedono in Cuba un possibile nuovo mercato, è difficile ipotizzare una legge a breve per l’abolizione del blocco. Sia appunto per quanto produrrebbe nel seno dell’establishment statunitense sia anche sotto il profilo della rottura del vincolo con il terrorismo cubano americano dei fuoriusciti, serbatoio elettorale in due stati chiave per la presidenza. In questo senso, anche se alla fine del suo secondo mandato, Obama ha dimostrato oggettivamente coraggio. Ma è giusto sottolineare come sia Cuba a potersi assumere gran parte del merito di questo cambiamento profondo nella politica statunitense.

Se Obama oggi ammette la necessità di voltare pagina, se riconosce l’inutilità di una linea fallimentare, è perché la resistenza di Cuba ha condotto al fallimento quella linea. Quelle strette di mano, quel colloquio a due, la serie d’incontri tra le rispettive delegazioni per affrontare i distinti temi e problemi che l’apertura di una relazione politica comporta dopo 55 anni di scontro, sono il risultato di una resistenza tenace dell’isola che non ha mai ceduto a ricatti e minacce, al terrorismo che ha dovuto subire per 5 decadi.

Quando Obama afferma che non ha interesse a proseguire politiche fallimentari cominciate quando lui non era ancora nato, altro non certifica che la definitiva presa d’atto di una linea annessionista che non ha vinto perché non poteva vincere, dal momento che Cuba, di fronte allo scorrere degli eventi, non ha mai nemmeno ipotizzato compiere passi indietro sul piano della sua sovranità nazionale.

La scelta di costruire un sistema socialista, ribadita anche ieri nel discorso tenuto da Raul, conferma quanto la richiesta di apertura di un dialogo diretto e di porre fine all’ostilità statunitense verso Cuba, non possa essere intesa come un disarmo ideologico.

La costruzione del socialismo cubano, che pure nel corso di cinquantasei anni ha visto nell’applicazione del suo modello modificazioni, rettifiche ed assestamenti, d’accordo ai cambiamenti intervenuti sul piano internazionale le cui ripercussioni, ovviamente, sono state avvertite sull’isola, hanno portato l'isola alla ricerca (tutt'ora in corso) di un modello funzionale alle peculiarità del Paese, ma non si sono trasformate nella rinuncia alla costruzione di un sistema sociopolitico a carattere socialista.

E’ proprio di queste differenze profonde che parla Raul quando ricorda come il dialogo può e deve affrontare ogni ambito, ma che questo avrà bisogno di molta pazienza e potrà darsi solo con il reciproco rispetto delle diverse identità politiche e culturali. Cuba, che attraversa una fondamentale processo di modernizzazione del suo sistema economico e sociale, continuerà come nei 56 anni precedenti a determinare in piena sovranità presente e futuro del Paese.

E’ proprio di queste differenze profonde che parla Raul quando ricorda come il dialogo può e deve affrontare ogni ambito, ma che questo avrà bisogno di molta pazienza e potrà darsi solo con il reciproco rispetto delle diverse identità politiche e culturali. Cuba, che attraversa una fondamentale processo di modernizzazione del suo sistema economico e sociale, continuerà come nei 56 anni precedenti a determinare in piena sovranità presente e futuro del Paese.

Del resto, pur riconoscendo onestà e correttezza al presidente statunitense, pur lodandone il coraggio e le buone intenzioni, Raul ha ricordato come dalla vittoria del 1959 ad oggi, nel contenzioso tra Stati Uniti e Cuba c’è un aggressore e un aggredito. E, che se per Obama il blocco è una scelta decisa quando lui non era ancora nato, lo stesso possono dire il 77% dei cubani, che sono nati con il blocco vigente. Dunque sarà la fine di quel sistema di crimini intrecciati ed anacronismo, di guerra ideologica e business illegale il momento decisivo per chiudere una ferita che è costata a Cuba sviluppo, pace e sacrifici immensi.

Vi è poi un altro aspetto, di valore assoluto, che ha concorso a dare il via al cambio di politica statunitense verso l’isola. Se la posizione ferma di tutta la comunità internazionale che, anno dopo anno, in sede ONU ha isolato e sconfitto con numeri schiaccianti il blocco USA, è in particolare l’unità dei paesi latinoamericani, ulteriormente rafforzata dalle sue istituzioni nate negli ultimi anni come CELAC e UNASUR, che ha rappresentato un potente asset per l'isola socialista.

Istituzioni che hanno messo fine alla esclusiva relazione bilaterale che caratterizzava la debolezza di ciascun paese latino con gli Stati Uniti; con esse si è assunta una dimensione collettiva rilevatasi un autentico muro di protezione per l’indipendenza di ogni paese latinoamericano. Uno scenario di cui Cuba si è certamente giovata, potendo chiudere con i decenni nei quali a fronteggiare l’aggressione imperiale era sola.

Questa stessa unità ha permesso al Venezuela, oggetto di una campagna mediatica e politica con finalità sovversive orchestrata dagli Stati Uniti, di ottenere il sostegno di tutta l’America Latina nella richiesta di abrogazione del Decreto presidenziale USA de 9 Marzo scorso, nel quale Washington definiva Caracas una “minaccia alla sicurezza nazionale USA”.

Sebbene Obama nei giorni scorsi abbia parzialmente rettificato quanto affermato dal portavoce che illustrò il Decreto, sostenendo che “Il Venezuela non minaccia gli USA e gli USA non minacciano il Venezuela”, a scanso di equivoci e per chiedere a Obama, in coerenza con quanto affermato, il ritiro di quel Decreto, tutti i paesi latinoamericani hanno chiesto al presidente USA di cancellare il Decreto e la politica che lo ha espresso.

Proprio la consapevolezza del significato intrinseco delle parole contenute nel Decreto, storicamente premessa formale per l’avvio di attività sovversive ed invasioni da parte degli USA verso paesi terzi, aveva già prodotto una roboante reazione politica in Venezuela e nel resto del subcontinente.

Reazione culminata sul piano formale proprio a Panama, con la consegna a John Kerry di oltre 10 milioni di firme che chiedono agli USA il ritiro di quel Decreto, accompagnato dal pronunciamento diretto di 33 paesi su 35 presenti al Vertice delle Americhe, che hanno isolato così Stati Uniti e Canada.  L’assenza di una dichiarazione finale al Vertice è stato purtroppo un epilogo inevitabile. Sarebbe stato certo un grande risultato impegnare tutto il continente in una dichiarazione d'intenti, ma non c'erano le condizioni oggettive.

L’assenza di una dichiarazione finale al Vertice è stato purtroppo un epilogo inevitabile. Sarebbe stato certo un grande risultato impegnare tutto il continente in una dichiarazione d'intenti, ma non c'erano le condizioni oggettive.

Non sono certo possibili, all'oggi, dichiarazioni comuni sul Venezuela o sulla richiesta di cambiare radicalmente metodi e obiettivi nella politica di sicurezza e di guerra al narcotraffico, così come sulla necessità di porre fine alle scorribande delle multinazionali estrattive che distruggono l’ambiente. Sono questi tutti temi sollevati con forza dal blocco democratico latinoamericano ai quali però gli USA e il Canada, con il codazzo del Messico, non sono certo in grado di dare risposte che non siano un'autoaccusa.

Ma come già a Mar del Plata nel 2005, proprio l’impossibilità di ricondurre la comunità latinoamericana alla compatibilità politica con gli interessi statunitensi conferma un ulteriore rafforzamento del blocco democratico latinoamericano, che è ben lungi dalla crisi che alcuni media occidentali dipingono e semmai più risoluto nel costruire il suo futuro a prescindere dal Washington Consensus. Finiti i tempi in cui si pensava in inglese ciò che andava accettato in spagnolo. Il Sud adesso parla chiaro, con molte voci ma in una sola lingua. Tocca al Nord imparare ad ascoltare.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

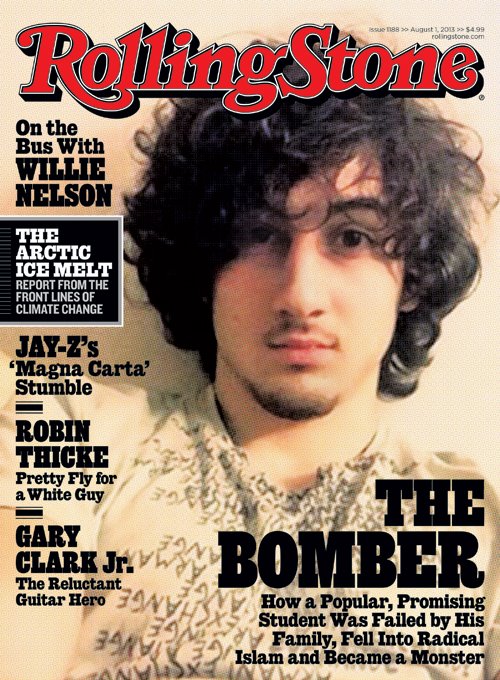

Una giuria composta da dodici membri ha giudicato il 22enne di origine cecena, Dzhokhar Tsarnaev, colpevole di tutti e 30 i capi d’accusa a suo carico per avere fatto esplodere assieme al fratello deceduto, Tamerlan, due bombe artigianali sulla linea del traguardo della maratona di Boston il 15 aprile 2013. Il verdetto era ampiamente prevedibile, anche alla luce della strategia difensiva, ma, in maniera altrettanto prevedibile, il breve processo svoltosi nella metropoli del Massachusetts ha sorvolato sui numerosi punti oscuri di una vicenda culminata con la morte di tre persone e il ferimento di altre 264.

Tsarnaev è stato condannato anche per l’omicidio di un agente della polizia del Massachusetts Institute of Technology, avvenuto durante il tentativo di fuga dei due fratelli tre giorni dopo l’attentato. 17 dei 30 capi d’accusa formulati dalla procura federale comportano l’esecuzione capitale come pena massima.

Nello stato del Massachusetts non è in realtà contemplata la pena di morte ma il processo a Tsarnaev è stato intentato nel circuito federale che invece continua a prevederla. L’entità della pena disposta nei confronti del giovane ceceno verrà decisa al termine della seconda fase del processo che dovrebbe avere inizio già nei prossimi giorni e durare un paio di settimane.

La pena capitale è appoggiata da una minima parte della popolazione nel nord-est degli Stati Uniti. Tuttavia, in fase di selezione i dodici membri della giuria sono stati obbligati a giurare di essere pronti a emettere una sentenza di condanna a morte se i fatti presentati in aula fossero stati sufficientemente gravi.

Agli avvocati della difesa, in ogni caso, basterà convincere anche uno solo dei giurati che non vi sono gli estremi per una sentenza capitale, così da risparmiare il patibolo al loro assistito. Su questo obiettivo minimo, e sulla ricerca di una condanna all’ergastolo senza possibilità di libertà condizionata, si è basata d’altra parte la strategia difensiva durante la prima fase del processo.

Il verdetto di colpevolezza non era mai apparso in dubbio, visto che l’avvocato difensore Judy Clark aveva ammesso durante la propria arringa d’apertura che non vi erano dubbi sul fatto che Dzhokhar avesse partecipato all’attentato. Quest’ultimo, però, era stato a suo dire interamente influenzato dal vero ideatore del piano, il fratello maggiore Tamerlan, convenientemente ucciso dalla polizia il 18 aprile del 2013 durante una spettacolare caccia all’uomo che aveva di fatto determinato la sospensione per alcune ore delle libertà democratiche di milioni di persone nell’area di Boston.

Il piano scelto dalla difesa ha lasciato così ampio spazio alle tesi dell’accusa nel corso del dibattimento, con ben 92 testimoni sfilati davanti ai giurati, inclusi vari sopravvissuti all’attentato. In aula sono stati descritti nel dettaglio molti particolari raccapriccianti dei momenti seguiti all’esplosione, così come è stata mostrata la piccola imbarcazione privata in cui Dzhokhar si era nascosto per sfuggire inutilmente alla cattura e sulla cui parete, malgrado il buio e gli spari degli agenti di polizia, avrebbe scritto in maniera perfettamente leggibile alcune frasi di odio contro gli Stati Uniti per il trattamento riservato ai musulmani in molte parti del pianeta.

La difesa, da parte sua, ha convocato solo quattro testimoni e non ha praticamente mai contro-interrogato quelli dell’accusa. Secondo alcune stime, il tempo complessivo utilizzato dalla difesa durante il dibattimento è stato di appena cinque ore. La colpevolezza di Dzhokhar Tsarnaev nella pianificazione e nell’esecuzione della strage di Boston sembra in ogni caso chiara, come avevano confermato anche i filmati di sorveglianza che lo hanno ritratto nei momenti precedenti e successivi alle esplosioni.

La colpevolezza di Dzhokhar Tsarnaev nella pianificazione e nell’esecuzione della strage di Boston sembra in ogni caso chiara, come avevano confermato anche i filmati di sorveglianza che lo hanno ritratto nei momenti precedenti e successivi alle esplosioni.

Sull’intera vicenda pesano tuttavia interrogativi irrisolti e, anzi, frequentemente oscurati dalle autorità, talvolta anche con il ricorso a metodi estremi. Quest’opera di insabbiamento è stata possibile anche grazie alla collaborazione dei media ufficiali, ben attenti a non sollevare le questioni più delicate collegate a uno dei fatti di terrorismo più gravi accaduti negli USA dopo l’11 settembre 2001.

Per cominciare, la notizia ampiamente diffusa delle segnalazioni inviate dalle autorità russe all’FBI e alla CIA nel 2011 e nel 2012 sui contatti di Tamerlan Tsarnaev con ambienti terroristici ceceni non è mai stata approfondita né spiegata in modo convincente.

L’FBI ha sostenuto di avere condotto indagini su Tamerlan ma di non avere trovato informazioni che meritassero una maggiore attenzione, così che nel 2012 gli sarebbe stato possibile effettuare indisturbato un viaggio di sei mesi nelle repubbliche caucasiche russe della Cecenia e del Daghestan, entrando probabilmente in contatto con ambienti jihadisti notoriamente sostenuti dalla CIA.

Ciò appare ancora più sconcertante alla luce dei sospetti che la polizia americana doveva avere sul coinvolgimento di Tamerlan in un triplice omicidio avvenuto l’11 settembre 2011 in un appartamento di Waltham, nel Massachusetts, tra le cui vittime figurava un suo amico intimo.

Dopo l’attentato alla maratona, inoltre, i familiari dei due fratelli Tsarnaev avevano dichiarato in varie interviste che l’FBI aveva interrogato più volte Tamerlan, così come la sua abitazione era stata perquisita in più occasioni. Secondo la madre, poi, gli agenti federali non avevano nascosto i propri timori sulla pericolosità dello stesso Tamerlan.

L’FBI, la CIA e il dipartimento della Sicurezza Interna erano quindi a conoscenza delle attività e delle inclinazioni dei responsabili degli attentati del 2013 ma non hanno mai informato gli altri membri della task force congiunta per l’anti-terrorismo nell’area di Boston, cioè le autorità locali di polizia. Questa mancanza da parte delle agenzie federali è stata sempre definita come un semplice errore o la conseguenza dello scarso coordinamento tra i vari organi della sicurezza nazionale.

Almeno su una parte di queste oscure vicende avevano provato a fare luce i legali di Dzhokhar Tsarnaev, quando lo scorso anno nelle fasi preliminari del processo avevano rivelato il tentativo da parte dell’FBI di reclutare Tamerlan come informatore. Gli avvocati avevano così chiesto alla corte federale distrettuale la consegna di tutti i documenti del “Bureau” relativi al più anziano dei fratelli Tsarnaev. L’istanza è stata però respinta dopo che il governo si è appellato alla necessità di proteggere la “sicurezza nazionale”. Un’altra rivelazione aveva contribuito ad alimentare i dubbi sugli oscuri rapporti tra le agenzie federali americane e la famiglia Tsarnaev. Uno zio dei due fratelli, Ruslan Tsarni, era stato identificato come il fondatore nel 1995 del cosiddetto Congresso delle Organizzazioni Internazionali Cecene (CCIO), da molti considerato uno strumento della CIA per fornire armi ai ribelli della repubblica autonoma russa nel Caucaso.

Un’altra rivelazione aveva contribuito ad alimentare i dubbi sugli oscuri rapporti tra le agenzie federali americane e la famiglia Tsarnaev. Uno zio dei due fratelli, Ruslan Tsarni, era stato identificato come il fondatore nel 1995 del cosiddetto Congresso delle Organizzazioni Internazionali Cecene (CCIO), da molti considerato uno strumento della CIA per fornire armi ai ribelli della repubblica autonoma russa nel Caucaso.

La sede del CCIO risultava essere presso un indirizzo di Rockville, nel Maryland, corrispondente all’abitazione di Graham Fuller, vice-direttore del Consiglio per l’Intelligence Nazionale della CIA durante la presidenza Reagan e agente segreto operativo in molti paesi, tra cui Afghanistan, Yemen e Arabia Saudita, prima di lasciare ufficialmente l’agenzia nel 1988 a causa del suo coinvolgimento nello scandalo Iran-Contras. A conferma dei legami tra Tsarni e Fuller, entrambi avevano confermato che la figlia di quest’ultimo era stata sposata con lo zio dei fratelli Tsarnaev negli anni Novanta.

Sempre l’FBI aveva infine messo a tacere poco più di un mese dopo l’attentato di Boston un possibile testimone delle vicende legate ai fratelli Tsarnaev. Il 27enne ceceno Ibragim Todashev, amico di Tamerlan, era stato infatti ucciso nel corso di un interrogatorio nella sua abitazione di Orlando, in Florida, in circostanze a dir poco dubbie.

Il resoconto della morte di Todashev fatto dall’FBI era stato smentito clamorosamente dai rapporti dell’autopsia e da indagini giornalistiche indipendenti che hanno mostrato come il giovane immigrato non aveva tenuto alcun comportamento minaccioso nei confronti degli agenti che lo stavano interrogando.

Nessuna delle questioni suddette è stata dunque sollevata durante il processo a Dzhokhar Tsarnaev, tanto meno dalla difesa di quest’ultimo. Il procedimento in aula si è risolto così in uno spettacolo attentamente coreografato, con l’obiettivo di tenere nascosta la verità dietro alle bombe di Boston e di servire una condanna già pronta da tempo all’unico imputato della strage.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

Il Vertice delle Americhe che comincia oggi a Panama, che tutti si augurano possa offrire passi avanti sul terreno delle relazioni tra America latina e Stati Uniti, non è iniziato nel migliore dei modi. Alla vigilia dell’inaugurazione dei lavori, le delegazioni cubane e venezuelane presente al Foro della società civile si sono trovate a dover assistere alla presenza di agenti della CIA di origini cubana spacciati come rappresentanti della società civile dell’isola.

La reazione dei rappresentanti autentici delle organizzazioni sociali cubane è stata immediata e, dopo aver chiesto l’allontanamento dei mercenari alle autorità panamensi, hanno abbandonato l’inaugurazione come reazione alla presenza di terroristi e mercenari cui il governo di Panama ha permesso di accreditarsi nei diversi Fori previsti al margine dei lavori istituzionali.

Per solidarietà con i cubani, anche la delegazione venezuelana ha abbandonato i lavori dell’inaugurazione. A caratterizzare ulteriormente l’autentica fede della gusanera, tra mercoledì e giovedì l’ambasciata cubana a Panama City e il pullman che ospitava la delegazione cubana, sono stati oggetto di provocazioni che hanno obbligato la polizia di Panama ad intervenire per evitare guai peggiori.

Tanto la delegazione cubana come quella venezuelana ovviamente parteciperanno al Foro, non avendo intenzione di lasciare i lavori di quello che poteva essere un primo, positivo incontro tra le diverse organizzazioni delle società civili latinoamericane e c’è da scommettere che non sarà semplice per i mercenari assistervi.

Se per i diversi paesi presenti, i rispettivi settori della società civile hanno, in qualche modo, la legittima rappresentanza di settori popolari, nei confronti di L’Avana e Caracas il Dipartimento di Stato USA ha deciso di forzare le maglie “molto amichevoli” del governo panamense per provare a mettere in scena la provocazione.

L’arrivo a Panama di cotanta immondizia è infatti una mossa degli Stati Uniti, che hanno tentato un’operazione di accreditamento internazionale dei loro manutengoli di stanza in Florida. Non si capisce quale dovrebbe essere la loro rappresentazione della società civile cubana, giacché la maggior parte vivono a Miami e quei pochi che risiedono a Cuba sono stipendiati dal governo statunitense per costruire dall’interno campagne di destabilizzazione. Cavallo di Troja delle attività sovversive degli Stati Uniti, sebbene ignoti ai cubani, sono però notissimi agli amministratori dei fondi statunitensi contro l’isola.

Come svelarono i documenti pubblicati da Wikileaks riguardanti le comunicazioni tra Washington e l’Ufficio d’interessi USA a L’Avana dal 2008 al 2010, il convincimento del Dipartimento di Stato è che “il movimento dissidente a Cuba è completamente sconnesso dalla realtà dei cubani” e che i loro membri siano “viziati dall’avidità e dall’ego personale”. Dunque persino Washington sa di che pasta sono fatti i componenti della colonna interna delle truppe mercenarie impiegate nella guerra contro il governo dell’isola, che non sembrerebbe essere il principio-guida su cui nascono le organizzazioni della società civile.

E nonostante l’ordine di grandezza sia ridicolo, non c’è sigla che non abbia sollecitato e ricevuto denaro per la loro attività cospirativa. Benché siano incapaci ricevono denaro a sufficienza, perché spargere menzogne è un lavoro che non ha bisogno di particolari abilità professionali.

E nonostante l’ordine di grandezza sia ridicolo, non c’è sigla che non abbia sollecitato e ricevuto denaro per la loro attività cospirativa. Benché siano incapaci ricevono denaro a sufficienza, perché spargere menzogne è un lavoro che non ha bisogno di particolari abilità professionali.

Ma il fatto che – come gli stessi Stati Uniti ammettono – non abbiano il benché minimo seguito nell’isola, ha un’importanza relativa ai fini del loro utilizzo. La campagna anticubana che gli USA finanziano con decine di milioni di dollari all’anno ha bisogno di poter dimostrare che qualcuno si arruola, non fosse altro per evitare che l’anno successivo i fondi diminuiscano e la giostra s’interrompa. Sarebbe la fine della cuccagna dei fondi senza controllo sui quali mettono le mani a Miami.

Ma che c’entrano i mercenari con la società civile? A che titolo essi possono parlare a nome della società civile di Cuba? Personaggi come Costa Morua, Elisardo Sanchez, Berta Soler, Yoani Sanchez, Guillermo Farinas e altri tolgono ogni credibilità al Foro, e la presenza di Felix Rodriguez Mendeguita ha addirittura seppellito la pubblica decenza.

Felix Rodriguez, agente CIA e socio di Posada Carriles, il “bin Ladin delle Americhe”, oltre ad essere colui che guidò i soldati boliviani al nascondiglio di Ernesto Guevara, è stato al centro di ogni attività terroristica ella CIA in America Latina ed è noto il suo coinvolgimento nell’Iran-Contras-gate, l’operazione di finanziamento illegale della CIA ai terroristi Contras in Nicaragua finanziato con i proventi della vendita di armi (sotto embargo) all’Iran.

Il Vertice presenta comunque aspetti politici di assoluto rilievo rispetto ad altri nel passato. Vede il rientro di Cuba dopo che per decenni era stata esclusa per volontà del governo degli Stati Uniti. Una novità resasi inevitabile viste le pressioni di Brasile, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia e Nicaragua, giunti in diversi momenti a minacciare di disertare i lavori se Cuba non fosse stata riammessa. Peraltro, il dialogo tra Washington e L’Avana sembra proseguire lentamente ma decisamente: ieri il Dipartimento di Stato ha chiesto alla Casa Bianca di togliere Cuba dalla “black list”, ovvero la lista dei paesi che gli USA ritengono “patrocinatori del terrorismo”.

Ovviamente Cuba niente aveva a che vedere con il sostegno al terrorismo, esclusiva degli alleati di Washington nel Golfo Persico e in Medio Oriente, ma la misura è politicamente importante, dal momento che la “black list” è sempre stata utile premessa per embarghi, minacce ed invasioni verso i suoi componenti. Quella della rimozione di Cuba dalla “black list” era una delle richieste inderogabili che L’Avana aveva posto per proseguire il dialogo su basi serie e non solo per effetti propagandistici e che alla vigilia del Vertice delle Americhe gli USA diano visto bueno è certamente un passo avanti nella giusta direzione. Novità anche per quanto riguarda le minacce rivolte al Venezuela. Il presidente Obama, in una intervista durante una visita-lampo in Giamaica, ha affermato che “il Venezuela non è una minaccia alla sicurezza nazionale degli USA e gli USA non sono una minaccia per il Venezuela”. Una decisa retromarcia, dunque, da quanto da lui stesso firmato in calce al Decreto Presidenziale dello scorso Marzo, dove il Venezuela veniva invece catalogato come “minaccia”.

Novità anche per quanto riguarda le minacce rivolte al Venezuela. Il presidente Obama, in una intervista durante una visita-lampo in Giamaica, ha affermato che “il Venezuela non è una minaccia alla sicurezza nazionale degli USA e gli USA non sono una minaccia per il Venezuela”. Una decisa retromarcia, dunque, da quanto da lui stesso firmato in calce al Decreto Presidenziale dello scorso Marzo, dove il Venezuela veniva invece catalogato come “minaccia”.

Probabilmente Obama ha compreso l’errore strategico di un atto che ha compattato il popolo venezuelano e quasi tutta l’America Latina con il governo di Nicolas Maduro, ben oltre le differenze politiche pure esistenti, vedi il caso della Colombia di Santos.

Tra provocazione allo stato puro e barlumi di aperture politiche, gli Stati Uniti sembrano comunque voler giocare ancora una volta una partita aggressiva, riconfermando alla destra latinoamericana come qualunque novità nel subcontinente, per quanto dotata di maquillage, non comporterà un sostanziale cambio di approccio tra il gigante del nord e quello che si ostina a ritenere “il giardino di casa”.

Le aperture a Cuba e i passi indietro nei confronti del Venezuela si accompagnano all’aumento della pressione politica e del dispiegamento di militari lungo tutto il continente. Il Vertice si concluderà domenica e solo la dichiarazione finale dirà se prevarranno gli aspetti innovatori o quelli più imperiali nel proseguimento delle relazioni tra Centro-Sud e Nord America. E’ lecito non farsi soverchie illusioni: la dottrina Monroe è ancora vigente, diversamente i mercenari sarebbero rimasti a Miami.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Il campo profughi per i rifugiati palestinesi di Yarmouk, in Siria, è da qualche giorno teatro di intensi combattimenti in seguito al controllo quasi totale di esso assunto dallo Stato Islamico (ISIS). Prima dell’inizio della guerra, l’insediamento situato a una manciata di chilometri dal centro di Damasco ospitava più di centomila palestinesi, ma le sanguinose battaglie di questi ultimi anni hanno lasciato circa 16 mila persone intrappolate nel campo, di cui almeno 3.500 bambini.

Ad aggravare le condizioni dei residenti rimasti a Yarmouk è stato l’arrivo la scorsa settimana dei guerriglieri dell’ISIS. Secondo l’Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, entro la giornata di sabato lo Stato Islamico deteneva il controllo del 90% del campo, anche se il responsabile per la Siria dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), Anwar Abdel-Hadi, ha affermato martedì che Yarmouk è ora solo per il 60% nelle mani dell’ISIS.

Gli scontri all’interno del campo stanno avvenendo principalmente tra l’ISIS e i combattenti palestinesi, in primo luogo quelli affiliati ad Aknaf Beit al-Maqdis, un gruppo anti-Assad molto vicino ai Fratelli Musulmani ma opposto alle truppe del califfato.

Il conteggio dei morti causati dagli scontri dei giorni scorsi appare piuttosto incerto, anche se varie fonti hanno riferito di decine di vittime accertate e di molti corpi abbandonati per le strade a causa dell’intensità della battaglia in atto.

Fonti palestinesi pro-Assad all’interno del campo hanno descritto svariati massacri per mano dell’ISIS e della formazione affiliata ufficialmente ad al-Qada in Siria, il Fronte al-Nusra. Numerosi abitanti di Yarmouk sarebbero stati rapiti e 5 persone decapitate.

Per Roger Hearn di Save the Children, “i palestinesi residenti in Siria hanno cercato di non farsi coinvolgere nel conflitto” e proprio per questa ragione sono ora “sotto assedio, bombardati, affamati e massacrati”.

Le Nazioni Unite e le associazioni umanitarie hanno lanciato appelli alle parti in conflitto a Yarmouk per consentire l’accesso al campo degli operatori e l’evacuazione dei civili. Il commissario generale per i rifugiati palestinesi dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione (UNRWA), Pierre Krähenbühl, ha avvertito lunedì che l’attuale situazione dei profughi nel campo è la più grave dall’inizio della guerra in Siria. I residenti rimasti, già provati da due anni di assedio, sono privi di cibo, acqua e medicinali, visto che la UNRWA è impossibilitata a portare assistenza a Yarmouk. La questione del campo è stata sollevata al Palazzo di Vetro di New York questa settimana nel corso di una riunione a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza.

I residenti rimasti, già provati da due anni di assedio, sono privi di cibo, acqua e medicinali, visto che la UNRWA è impossibilitata a portare assistenza a Yarmouk. La questione del campo è stata sollevata al Palazzo di Vetro di New York questa settimana nel corso di una riunione a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza.

La situazione dei civili a Yarmouk sarebbe aggravata anche dall’intensificarsi negli ultimi giorni dei lanci delle cosiddette “barrel bombs” ad alto tasso di distruzione da parte delle forze del regime di Assad nel tentativo di colpire le postazioni dell’ISIS.

Il fronte all’interno del campo alle porte di Damasco è in ogni caso complicato dalla presenza di varie fazioni che sostengono il regime e altre che lo combattono, pur essendo allo stesso tempo rivali dell’ISIS.

Martedì è andato in scena però a Damasco un vertice tra il vice-ministro degli Esteri, Faisal Mekdad, e una delegazione dell’OLP, i cui membri hanno rivelato come le autorità siriane “siano pronte a sostenere i combattenti palestinesi in vari modi, incluso quello militare, per espellere l’ISIS” da Yarmouk.

Il capo della missione palesinese a Damasco, Ahmed Majdalani, ha affermato invece all’agenzia di stampa AFP che l’incontro ha prodotto un accordo tra le varie fazioni palestinesi nel campo profughi per unire le proprie forze e coordinare con il regime la lotta all’ISIS.

A conferma di ciò è arrivata anche la dichiarazione del numero uno del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina-Comando Generale, Ahmed Jibril, legato al regime di Assad, secondo il quale il leader politico di Hamas, Khaled Meshal, avrebbe chiesto al suo gruppo di “assistere” i combattenti di Aknaf Beit al-Maqdis nella battaglia di Yarmouk. I vertici di Hamas si erano sganciati da Damasco dopo l’inizio della guerra in Siria, appoggiando apertamente la causa dei “ribelli”.

Le immediate prospettive per il campo di Yarmouk non sono comunque rosee, al di là delle forze che riusciranno eventualmente a prevalere. Un intensificarsi degli scontri è infatti molto probabile, anche in seguito alle dichiarazioni rilasciate mercoledì dal ministro siriano per la Riconciliazione, Ali Haidar. Citato dalla AFP, Haidar ha ipotizzato un impegno da parte del regime più incisivo di quello tenuto finora. Vista la “priorità di sconfiggere ed espellere militanti e terroristi dal campo”, ha avvertito il ministro di Assad, “nelle circostanze attuali sarà necessaria una soluzione militare”.

Citato dalla AFP, Haidar ha ipotizzato un impegno da parte del regime più incisivo di quello tenuto finora. Vista la “priorità di sconfiggere ed espellere militanti e terroristi dal campo”, ha avvertito il ministro di Assad, “nelle circostanze attuali sarà necessaria una soluzione militare”.

Il controllo di Yarmouk da parte dell’ISIS è d’altra parte di grande importanza strategica. Il campo rappresenta cioè una possibile base per accedere al centro di Damasco, mentre la presenza dello Stato Islamico vicino alla capitale potrebbe facilitare l’afflusso dei propri membri e il reclutamento di nuovi combattenti.

Come hanno spiegato alcuni commentatori arabi, inoltre, l’area in cui si trova Yarmouk è caratterizzata da accese rivalità tra vari gruppi “ribelli”, così che l’ISIS potrebbe rappresentare ancora una volta un formidabile polo di attrazione per i militanti frustrati dall’impotenza delle formazioni minori di cui fanno parte.

L’espansione dell’ISIS nei pressi di Damasco rischia così di assestare un altro colpo alle forze del regime, già provate qualche giorno fa dalla conquista dell’importante città nord-occidentale di Idlib da parte di alcuni gruppi jihadisti guidati dal Fronte al-Nusra.