- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita, e impegnata nell’aggressione contro lo Yemen, tra martedì e mercoledì ha interrotto e poi ripreso le operazioni aeree di bombardamento in un possibile segnale delle contraddizioni che caratterizzano l’iniziativa di Riyadh che da circa un mese ha aperto un nuovo fronte di guerra in Medio Oriente.

Nella serata di martedì, un comunicato del ministero della Difesa saudita aveva annunciato lo stop alle bombe, poiché la cosiddetta “Operazione Tempesta Decisiva” aveva raggiunto tutti i suoi obiettivi.

Gli attacchi delle ultime quattro settimane avrebbero cioè “annientato la minaccia alla sicurezza del regno e dei paesi vicini grazie alla distruzione delle armi pesanti e dei missili balistici finiti nelle mani degli Houthi e delle truppe fedeli all’ex presidente, Ali Abdullah Saleh”.

Il regime saudita aveva inoltre annunciato l’inizio della seconda fase dell’operazione relativa allo Yemen, denominata “Restituzione della speranza”, basata ufficialmente sulla ricostruzione del più povero dei paesi arabi e sul lancio di un processo politico. La fine dei bombardamenti avrebbe dovuto consentire anche l’ingresso degli aiuti umanitari nel paese, dove il bilancio stilato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità parla di quasi 950 morti, in gran parte civili, 3.500 feriti e svariate migliaia di sfollati.

Molti giornali internazionali avevano però messo in guardia dalla possibile ripresa delle operazioni militari, vista la sostanziale inefficacia dell’intervento saudita nel fermare l’avanzata dei “ribelli” sciiti Houthi nello Yemen.

Infatti, nemmeno 24 ore dopo l’annuncio di Riyadh le bombe sono tornate a cadere sullo Yemen. Facendo seguito a una minaccia già lanciata martedì, gli aerei sauditi hanno nuovamente colpito le postazioni Houthi in risposta a un attacco scatenato da questi ultimi contro una brigata dell’esercito governativo yemenita nella città di Taiz.

Nonostante le intenzioni dell’Arabia Saudita appaiano difficili da decifrare, l’evoluzione delle operazioni nello Yemen osservata nei giorni scorsi sembra mostrare molte meno certezze da parte dei vertici del regno rispetto alle posizioni ufficiali.

Riyadh aveva ad esempio respinto in maniera sommaria una proposta presentata qualche giorno fa dall’Iran per una soluzione pacifica della crisi nello Yemen. Martedì, però, la decisione di sospendere le operazioni militari è giunta poche ore dopo che il vice-ministro degli Esteri di Teheran, Hossein Amir Abdollahian, aveva anticipato all’agenzia di stampa iraniana Tasnim la probabile entrata in vigore di un cessate il fuoco.

Se al momento non ci sono prove di una possibile intesa tra i due paesi rivali sullo Yemen, non è da escludere che l’Arabia Saudita stia valutando una qualche marcia indietro.

D’altra parte, alquanto dubbio appare il raggiungimento da parte saudita dell’obiettivo di gettare le basi per il reintegro dell’impopolare presidente-fantoccio Abd Rabbu Manosur Hadi, costretto prima alle dimissioni e poi alla fuga dall’offensiva degli Houthi iniziata lo scorso mese di settembre.

D’altra parte, alquanto dubbio appare il raggiungimento da parte saudita dell’obiettivo di gettare le basi per il reintegro dell’impopolare presidente-fantoccio Abd Rabbu Manosur Hadi, costretto prima alle dimissioni e poi alla fuga dall’offensiva degli Houthi iniziata lo scorso mese di settembre.

Del tutto plausibile sembra dunque che lo stop ai bombardamenti annunciato martedì sia motivato dalle conseguenze di una campagna che ha fatto poco o nulla per indebolire gli Houthi ma che, invece, ha provocato la devastazione nello Yemen.

L’altissimo numero di vittime civili e l’evidenza di svariate incursioni che hanno avuto come bersaglio obiettivi tutt’altro che militari hanno provocato l’orrore nella comunità internazionale, mentre nello Yemen hanno suscitato l’ostilità di gran parte della popolazione, ad esclusione degli ambienti militari e politici anti-Houthi che vedono nell’intervento saudita l’unica possibilità di riconquistare il potere perduto.

Su Riyadh sono così aumentate le pressioni per interrompere le operazioni militari. Dagli stessi Stati Uniti erano apparsi chiari i malumori per l’iniziativa militare yemenita, soprattutto in relazione a possibili riflessi negativi sul negoziato per il nucleare dell’Iran in dirittura d’arrivo.

La complicità dell’amministrazione Obama nell’aggressione saudita allo Yemen è comunque innegabile, visto che Washington ha garantito assistenza nell’identificazione dei bersagli da colpire e ha collaborato nel blocco navale ai danni del paese della penisola arabica, da ultimo proprio qualche giorno fa quando è stato rafforzato il dispiegamento di navi da guerra USA al largo delle coste per impedire possibili trasferimenti di armi agli Houthi da parte dell’Iran.

In ogni caso, molti giornali avevano riportato nei giorni scorsi colloqui tra i vertici del governo americano e le autorità saudite. Il segretario di Stato, John Kerry, avrebbe ad esempio discusso più volte con Riyadh della crisi nello Yemen, mentre il direttore della CIA, John Brennan, ha recentemente visitato la capitale saudita.

Il presidente Obama, poi, ha incontrato lunedì alla Casa Bianca il principe di Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan, al quale, secondo la stampa americana, avrebbe manifestato le proprie perplessità per una campagna a cui anche gli Emirati Arabi hanno dato il pieno sostegno.

La ripresa dei bombardamenti nella giornata di mercoledì ha comunque rimesso in discussione - almeno in parte - gli sviluppi delle ore precedenti, anche se l’eventuale prosecuzione delle incursioni aeree difficilmente potrà cambiare la situazione sul campo. Gli unici risultati prodotti da quattro settimane di campagna militare nello Yemen, così, sono stati esclusivamente massacri di civili, il precipitare della crisi umanitaria e significativi progressi dell’organizzazione jihadista al-Qaeda nella Penisola Arabica (AQAP), combattuta dagli Houthi e teoricamente nemico giurato di Arabia Saudita e Stati Uniti.

Gli unici risultati prodotti da quattro settimane di campagna militare nello Yemen, così, sono stati esclusivamente massacri di civili, il precipitare della crisi umanitaria e significativi progressi dell’organizzazione jihadista al-Qaeda nella Penisola Arabica (AQAP), combattuta dagli Houthi e teoricamente nemico giurato di Arabia Saudita e Stati Uniti.

Al di là dell’eventuale proseguimento dei bombardamenti o di una nuova sospensione delle incursioni aeree, resta sempre percorribile per Riyadh l’opzione di un’invasione dello Yemen con truppe di terra. Altri osservatori hanno al contrario collegato la decisione di martedì con i possibili spiragli di una soluzione politica alla crisi emersi in seguito alla nomina da parte del presidente in esilio Hadi dell’ex primo ministro, Khaled Bahah, alla carica di vice-presidente.

Secondo la stampa internazionale, quest’ultimo sarebbe una figura meno controversa di Hadi e in grado di raccogliere consensi in tutto il panorama politico yemenita, forse perchè aveva cavalcato l’ondata rivoluzionaria che nel 2011 chiedeva le dimissioni del presidente Saleh, nonostante egli stesso facesse parte del partito al potere.

Bahah era finito tuttavia agli arresti domiciliari dopo l’offensiva che a gennaio aveva portato alla conquista della capitale, Sanaa, da parte degli Houthi, i quali, a fronte di settimane di bombardamenti, non sembrano ancora disposti a fare troppe concessioni all’Arabia Saudita e ai suoi alleati sunniti.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

Il presidente cinese, Xi Jinping, all’inzio di questa settimana è stato accolto in maniera quasi trionfale dalla classe politica pakistana nel corso di una visita più volte rimandata a Islamabad e da molti definita dai connotati storici o, quanto meno, con il potenziale di innescare un riassetto delle relazioni strategiche nel continente asiatico.

Il leader cinese è giunto in Pakistan con un pacchetto di prestiti e progetti d’investimento in infrastrutture pari a qualcosa come 45 miliardi di dollari. In particolare, l’obiettivo di Pechino è quello di sviluppare il cosiddetto “corridoio economico” che dovrebbe collegare i due paesi partendo dal porto pakistano di Gwadar, sul Mare Arabico, per giungere alla provincia nord-occidentale cinese di Xinjiang.

Secondo il ministro pakistano per la Programmazione, Ahsan Iqbal, 28 dei 45 miliardi di dollari promessi dalla Cina andranno in progetti che dovrebbero essere completati già entro il 2018. Tra di essi spiccano quelli per infrastrutture destinate a risolvere la cronica carenza di energia elettrica che affligge il Pakistan, i cui abitanti e le cui aziende devono fare i conti con black-out quasi giornalieri.

Il presidente Xi è atterrato lunedì a Islamabad, dove, assieme al primo ministro pakistano Nawaz Sharif ha siglato una cinquantina di accordi commerciali e per nuovi progetti. Una dichiarazione congiunta ha specificato alcuni dei punti sui quali i due paesi intendono cooperare, a cominciare dall’incremento degli scambi commerciali dagli attuali 15 miliardi di dollari annui ad almeno 20 miliardi nei prossimi tre anni. A questo scopo, Cina e Pakistan hanno concordato di accelerare il secondo round delle discussioni già inaugurate per la firma di un trattato bilaterale di libero scambio.

Pechino e Islamabad intendono poi rafforzare i già robusti legami militari attraverso una maggiore collaborazione nell’ambito delle esercitazioni, dell’addestramento del personale e della fornitura di tecnologia ed equipaggiamenti.

Cruciali sono inoltre anche gli accordi di cooperazione riguardo all’energia atomica e alla sicurezza. Nel primo caso, i rapporti risultano già intensi, con la Cina che ha contribuito alla costruzione di sei reattori in funzione e fornirà assistenza, tra l’altro, anche nella realizzazione di una nuova centrale nucleare che sorgerà a Karachi.

In merito alla sicurezza e alla lotta alla minaccia fondamentalista, gli interessi dei due paesi appaiono strettamente legati, come ha ribadito Xi nel suo discorso senza precedenti di martedì di fronte a una sessione congiunta del parlamento di Islamabad. Non solo la stabilizzazione del Pakistan è il requisito fondamentale per la creazione di uno spazio economico che può generare benefici comuni, ma, nell’immediato, la Cina conta sull’impegno del proprio vicino per annientare la minaccia di gruppi estremisti che operano da entrambi i lati del confine, come il Movimento Islamico del Turkestan Orientale. L’irruzione in maniera così clamorosa della Cina nella realtà economica pakistana appare dunque estremamente significativa, nonostante i due paesi siano tradizionalmente alleati, alla luce dell’importanza strategica attribuita a Islamabad dagli Stati Uniti dopo l’invasione dell’Afghanistan nell’autunno del 2001.

L’irruzione in maniera così clamorosa della Cina nella realtà economica pakistana appare dunque estremamente significativa, nonostante i due paesi siano tradizionalmente alleati, alla luce dell’importanza strategica attribuita a Islamabad dagli Stati Uniti dopo l’invasione dell’Afghanistan nell’autunno del 2001.

Ancor più, la visita di Xi va inserita in un contesto geo-strategico in pieno fermento, segnato dall’accordo sempre più vicino sul nucleare dell’Iran, con il conseguente “reintegro” a tutti gli effetti di Teheran nella comunità internazionale, dalla freddezza del Pakistan nei confronti dell’avventura bellica in Yemen di un altro alleato di ferro, come l’Arabia Saudita, e dal consolidamento della partnership dalla portata epocale tra Cina e Russia.

Il peso degli investimenti cinesi prospettati per il Pakistan è da considerarsi eccezionale vista l’immagine non esattamente di stabilità e affidabilità che distingue quest’ultimo paese. Come ha spiegato un’attenta analisi dell’ex ambasciatore indiano M K Bhadrakumar sulla testata on-line Asia Times, ciò indica come il rilancio del Pakistan sia diventato un “motivo di serio interesse dalla prospettiva delle esigenze di sicurezza interne della Cina”, ma anche come Pechino si consideri ormai pienamente uno dei garanti della stabilità dell’Asia centrale, requisito peraltro essenziale alla “promozione delle proprie politiche regionali e globali”.

Questa rinnovata attenzione verso il Pakistan comporta, almeno nelle intenzioni di Pechino, nientemeno che il tentativo di “liquidare l’influenza americana” su Islamabad. Uno sforzo strategicamente necessario vista la natura anti-cinese della “svolta” asiatica intrapresa da qualche anno da Washington.

Sul piano strettamente economico, d’altra parte, gli Stati Uniti non sono in alcun modo in grado di competere con la Cina. Secondo i dati del Congresso USA, infatti, a partire dal 2002 il governo americano avrebbe sborsato un totale di 31 miiardi di dollari in aiuti al Pakistan, di cui due terzi destinati oltretutto a questioni legate alla “sicurezza”, con la conseguenza di avere inasprito il conflitto interno e ostacolato ancor più i progressi economici e sociali del paese.

Allo stesso modo, a minare i rapporti con Islamabad hanno contribuito anche le incertezze delle amministrazioni succedutesi a Washington, la mancanza di rispetto per la sovrantà del paese, mostrata più volte dagli USA nell’ultimo decennio, e l’urgenza della costruzione di una nuova partnership strategica con l’India, ovvero il nemico storico del Pakistan, anche in questo caso principalmente in funzione anti-cinese. Per la Cina, in sostanza, il Pakistan rappresenta una porta d’accesso fondamentale ai mercati mondiali, offrendo soprattutto la possibilità di avere un’alternativa alle rotte marittime che transitano attraverso lo stretto di Malacca, esposto alla minaccia di blocco da parte americana in situazioni di crisi.

Per la Cina, in sostanza, il Pakistan rappresenta una porta d’accesso fondamentale ai mercati mondiali, offrendo soprattutto la possibilità di avere un’alternativa alle rotte marittime che transitano attraverso lo stretto di Malacca, esposto alla minaccia di blocco da parte americana in situazioni di crisi.

Per questa ragione, ha aggiunto il già citato articolo apparso qualche giorno fa su Asia Times, Pechino ritiene “cruciale” fare in modo che Washington non abbia alcuna capacità di bloccare lo sbocco cinese verso i mercati globali attraverso il Pakistan.

La strategia cinese va comunque inquadrata in un panorama più ampio, come confermano gli sforzi già ben avviati per stabilire relazioni salde con altri paesi dell’Asia centrale, facendo però attenzione ad “armonizzare le proprie mosse” con quelle della Russia, la quale considera quest’area come la propria area di influenza.

Il coordinamento delle strategie centro-asiatiche di Cina e Russia, con l’obiettivo di contrastare le iniziative americane, è visibile proprio in Pakistan. Un paio di giorni prima della visita di Xi a Islamabad, infatti, i ministri della Difesa di Russia e Pakistan hanno sottoscritto a Mosca un accordo per un’esercitazione militare congiunta, la prima in assoluto tra le forze armate dei due paesi, a segnalare l’avvio di un possibile disgelo nelle loro relazioni bilaterali storicamente complicate.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Nel silenzio quasi assoluto dei governi e dei giornali occidentali che hanno sostenuto il colpo di stato in Ucraina più di un anno fa, in queste settimane una catena di morti estremamente sospette di personalità filo-russe, o comunque critiche del regime di Kiev, sta scuotendo il già travagliato paese dell’Europa orientale.

Gli ultimi assassini sono stati rivendicati da un’organizzazione autodefinitasi Esercito Insurrezionale Ucraino (UPA), la quale venerdì scorso avrebbe recapitato un messagio e-mail a un accademico ucraino sostenendo la propria responsabilità nella morte di un totale di cinque “traditori”. Tra le vittime ci sono Oleh Kalashnykov, ex deputato per il Partito delle Regioni del deposto presidente Yanukovich, e il giornalista Oles Buzyna.

Il corpo del primo è stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione di Kiev mercoledì scorso, mentre il secondo è stato ucciso il giorno successivo da due uomini armati che gli hanno sparato da un’auto nei pressi della sua abitazione, sempre nella capitale ucraina.

Entrambe le vittime, secondo quanto affermato dal “consigliere” del ministero dell’Interno di Kiev, Ihor Gerashcenko, facevano parte del movimento “anti-Maidan”, cioè erano critici del regime salito al potere in Ucraina dopo la rivolta anti-Yanukovich manovrata dall’Occidente e che aveva come quartier generale la piazza Maidan.

Prima della sua morte, Kalashnykov aveva parlato pubblicamente delle minacce di morte ricevute, mentre aveva più volte denunciato la creazione in Ucraina di un clima di intimidazione per reprimere ogni forma di dissenso. Buzyna, da parte sia, era un blogger molto attivo e aveva diretto il quotidiano filo-russo Segodnya, appartenente al gruppo editoriale dell’oligarca ucraino Rinat Akhmetov, già sostenitore di Yanukovich e del suo partito. Sia Buzyna che Akhmetov si erano candidati senza successo per un seggio in parlamento nelle elezioni del 2014.

La lettera di rivendicazione dell’UPA conteneva anche la minaccia dell’eliminazione fisica di altri politici e commentatori “anti-ucraini”, invitati a lasciare il paese entro 72 ore. Nella sua forma originale, il famigerato Esercito Insurrezionale Ucraino era stato fondato nel 1942 come braccio armato dell’Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini (OUN). L’UPA era una milizia apertamente fascista collaboratrice delle forze di occupazione naziste nella guerra contro l’Unione Sovietica e in operazioni di pulizia etnica ai danni della popolazione ebraica durante la Seconda Guerra Mondiale. Oltre a Kalashnykov e a Buzyna, a perdere la vita la settimana scorsa sono stati altri due noti giornalisti, Sergey Sukhobok, anch’egli oppositore del regime del presidente Poroshenko, e Olga Moroz, direttore della testata Neteshinskiy Vestnik.

Oltre a Kalashnykov e a Buzyna, a perdere la vita la settimana scorsa sono stati altri due noti giornalisti, Sergey Sukhobok, anch’egli oppositore del regime del presidente Poroshenko, e Olga Moroz, direttore della testata Neteshinskiy Vestnik.

Il corpo di quest’ultima, trovato nella sua abitazione, presentava segni di violenza anche se la polizia ucraina ha escluso che ci fossero state minacce dovute alla sua attività di giornalista.

Queste morti più recenti vanno poi aggiunte a quelle più che sospette di altri politici legati a Yanukovich registrate tra la fine di gennaio e la metà di marzo. Classificati come suicidi sono stati i decessi di Aleksey Kolesnik, ex presidente del governo regionale di Kharkov, trovato impiccato il 29 gennaio così come, poco meno di un mese dopo, Sergey Valter, sindaco della città di Melitopol, nell’Ucraina sud-orientale.

Sempre catalogati come suicidi sono stati anche quelli di Oleksandr Peklushenko e Mykhaylo Chechetov, entrambi membri del Partito delle Regioni e coinvolti in procedimenti giudiziari, rispettivamente per violenze contro i manifestanti anti-Yanukovich nel 2014 e per abuso d’ufficio.

Nonostante i forti sospetti che almeno alcuni di questi e altri decessi siano veri e propri assassini di matrice politica, in Occidente non si è nemmeno lontanamente assistito al clamore suscitato dai media per la morte, ad esempio, del leader dell’opposizione “liberale” russa Boris Nemtsov, ucciso a Mosca il 27 febbraio scorso non lontano dal Cremlino.

In quell’occasione, pur senza alcuna prova, le accuse lanciate direttamente o indirettamente al presidente russo Putin e alla sua cerchia di potere si erano sprecate sui giornali occidentali, i quali, al contrario, non ritengono evidentemente degne di attenzione le morti violente di politici di opposizione in Ucraina.

Come nel caso della guerra nelle regioni sud-orientali del paese, d’altra parte, i casi descritti rischiano di guastare la propaganda occidentale relativa alla cosiddetta rivoluzione democratica ucraina, risoltasi in realtà in un colpo di stato che ha portato all’installazione di un regime di estrema destra.

Il regime di Kiev si basa infatti su elementi neo-nazisti, osteggiati dalla maggior parte della popolazione ma molto influenti all’interno del governo, alcuni dei quali hanno salutato con entusiasmo tutt’altro che celato l’assassinio di Oleh Kalashnykov e Oles Buzyna.

La responsabilità della morte di questi ultimi è da ricercare almeno in parte proprio tra i governi occidentali che hanno appoggiato il golpe contro Yanukovich per ragioni strategiche legate al tentativo di sganciare l’Ucraina dalla Russia. Nel fare ciò, Washington e Berlino hanno foraggiato e continuano ad appoggiare forze russofobe di ultra-destra che da mesi operano nella pressoché completa impunità. Il clima tossico che si respira a Kiev è alimentato poi dalle stesse formazioni politiche filo-occidentali al potere, protagoniste di recenti iniziative di legge che hanno assecondato le persecuzioni a cui sono esposti da mesi i membri dell’opposizione, dal Partito Comunista Ucraino (KPU) al Partito delle Regioni dell’ex presidente Yanukovich.

Il clima tossico che si respira a Kiev è alimentato poi dalle stesse formazioni politiche filo-occidentali al potere, protagoniste di recenti iniziative di legge che hanno assecondato le persecuzioni a cui sono esposti da mesi i membri dell’opposizione, dal Partito Comunista Ucraino (KPU) al Partito delle Regioni dell’ex presidente Yanukovich.

Il parlamento ucraino ha cioè messo fuori legge lo stesso KPU ed equiparato il comunismo al nazismo, mentre ha parallelamente riabilitato l’Esercito Insurrezionale Ucraino e l’Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini.

La tolleranza, se non l’aperta collaborazione con forze violente dell’estrema destra neo-fascista da parte del regime di Kiev, oltre a essere un devastante atto d’acccusa nei confronti delle manovre dei governi occidentali, risponde in definitiva alla necessità di reprimere il crescente dissenso interno, prodotto da una situazione economica esplosiva e da una guerra - contro i “ribelli” filo-russi - a cui si oppone un numero crescente di cittadini ucraini, non solo nelle regioni sud-orientali interessate da mesi di durissimi combattimenti.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Un articolo pubblicato questa settimana dal New York Times ha rivelato il nome di un secondo cittadino americano finito sulla lista nera di presunti terroristi che il governo degli Stati Uniti intende assassinare extra-giudiziariamente dietro ordine personale del presidente Obama. La notizia è stata diffusa pochi giorni dopo l’apparizione dell’uomo di fronte a un tribunale di Brooklyn, a New York, in seguito al suo arresto avvenuto in Pakistan nel 2014.

Il detenuto risponde al nome di Mohanad Mahmoud Al Farekh, nato in Texas e trasferitosi in giovane età in Giordania assieme alla famiglia. Secondo il governo americano, Farekh aveva frequentato un’università in Canada ed era passato attraverso un processo di radicalizzazione “in parte seguendo i sermoni on-line di Anwar Al Awlaki”.

Quest’ultimo, a quanto è dato sapere, è stato il primo cittadino di passaporto americano ucciso da un drone a seguito di una semplice decisione presa dal governo americano, senza cioè essere accusato formalmente di nessun crimine né, tantomeno, essere passato attraverso un normale processo.

Farekh si sarebbe in ogni caso spostato in Pakistan, dove ha rapidamente scalato le gerarchie di al-Qaeda anche grazie al matrimonio con la figlia di un leader dell’organizzazione fondamentalista. I suoi compiti prevedevano, tra l’altro, la progettazione di attentati terroristici al di fuori dei confini pakistani, rendendosi responsabile perciò di operazioni dirette contro le forze americane di occupazione in Afghanistan.

Per il New York Times, le discussioni all’interno dell’amministrazione Obama sulla sorte di Farekh sarebbero iniziate nel 2012 e nei mesi successivi sia il Pentagono sia la CIA avevano incrementato la sorveglianza dell’uomo nei suoi spostamenti nelle aree tribali del Pakistan, spingendo per l’assassinio.

Qualche perplessità era stata manifestata invece dal dipartimento di Giustizia, a cominciare dal ministro Eric Holder, il quale dubitava del fatto che Farekh rappresentasse “una minaccia imminente per gli Stati Uniti” o fosse un esponente di primo piano di al-Qaeda. Holder riteneva cioè che il cittadino americano potesse essere arrestato e processato negli Stati Uniti.

La ricostruzione della vicenda proposta dal giornale newyorchese mostra però come a salvare la vita di Farekh non siano stati gli scrupoli di componenti dell’amministrazione Obama per il rispetto dei principi costituzionali, bensì ragioni di convenienza politica e dissidi tra le varie agenzie governative. In particolare, il dibattito attorno alla punizione da somministrare a Farekh era stato influenzato dall’eco delle polemiche attorno all’assassinio di Awlaki nel settembre del 2011 in Yemen.

In particolare, il dibattito attorno alla punizione da somministrare a Farekh era stato influenzato dall’eco delle polemiche attorno all’assassinio di Awlaki nel settembre del 2011 in Yemen.

Nel maggio del 2013, poi, Obama aveva parlato per la prima volta pubblicamente del programma di assassini mirati con i droni, ammettendo l’uccisione di Awlaki e di altri tre cittadini americani, tra cui il figlio sedicenne di Awlaki, Abdulrahman. Questi ultimi non erano sulla lista nera di presunti terroristi ma erano da considerarsi “danni collaterali” dei bombardamenti USA.

Nello stesso intervento, il presidente democratico aveva delineato regole apparentemente più stringenti per l’utilizzo dei droni nel programma di assassini mirati, con l’intenzione non tanto di limitarne l’abuso bensì di istituzionalizzarlo come strumento della “guerra al terrore”.

Tra le norme stabilite da Obama vi era l’assegnazione al Pentagono invece che alla CIA dell’incarico delle operazioni con i droni dirette contro cittadini americani, ufficialmente per consentire agli esponenti del governo di discuterne pubblicamente.

I militari americani non potevano però condurre bombardamenti con i droni in Pakistan, dal momento che questo paese aveva chiesto a Washington di incaricare la CIA, in modo che il governo di Islamabad avrebbe potuto negare di essere a conoscenza delle operazioni che, allo stesso modo, gli USA non avrebbero commentato né smentito.

Il Times riferisce inoltre di parecchio “nervosismo” all’interno dell’amministrazione Obama dopo l’assassinio di Awlaki, a conferma della consapevolezza di molti a Washington che il programma di omicidi mirati di cittadini americani era palesemente illegale e che esso avrebbe potuto giustificare in futuro un’incriminazione per i responsabili, incluso il presidente e il suo ministro della Giustizia.

Ancora più inquietante è il resoconto di un’audizione a porte chiuse al Congresso di esponenti delle forze armate e dell’intelligence nel luglio del 2013. In quell’occasione, vari membri della commissione della Camera dei Rappresentanti per i Servizi Segreti si erano lamentati per il mancato assassinio di Farekh.

Le circostanze che hanno determinato la sorte di Farekh dimostrano così ancora una volta la sostanziale assenza nel panorama politico americano di qualsiasi traccia di impegno per il rispetto dei diritti democratici e costituzionali, minati seriamente dall’implementazione delle misure volte ufficialmente a combattere la “guerra al terrore”. Le stesse parole pronunciate da Obama circa la necessità di garantire anche ai cittadini americani sospettati di terrorismo un giusto processo sono a dir poco fuorvianti. Questa tesi del presidente si basa infatti su una tristemente nota dichiarazione di Eric Holder del 2012, nella quale il ministro della Giustizia di Obama aveva spazzato via due secoli di interpretazioni dei principi costituzionali, sostenendo che il diritto a un “giusto processo” non corrisponde necessariamente alla garanzia di un “processo giudiziario”.

Le stesse parole pronunciate da Obama circa la necessità di garantire anche ai cittadini americani sospettati di terrorismo un giusto processo sono a dir poco fuorvianti. Questa tesi del presidente si basa infatti su una tristemente nota dichiarazione di Eric Holder del 2012, nella quale il ministro della Giustizia di Obama aveva spazzato via due secoli di interpretazioni dei principi costituzionali, sostenendo che il diritto a un “giusto processo” non corrisponde necessariamente alla garanzia di un “processo giudiziario”.

In questo modo, secondo l’amministrazione democratica guidata da un ex docente di diritto costituzionale, il requisito del “giusto processo” per i cittadini americani nel mirino dei droni sarebbe soddisfatto semplicemente dal processo decisionale che avviene all’interno dell’esecutivo, condotto oltretutto in totale segretezza.

Evidentemente, questa interpretazione è accettata anche dal New York Times, così come da tutti i media ufficiali americani, visto che nell’articolo relativo a Farekh non vi è traccia di un qualche commento critico dei metodi criminali dell’amministrazione Obama, se non nella citazione di un opinione espressa dal vice-direttore legale dell’associazione a difesa dei diritti civili ACLU (American Civil Liberties Union).

L’arresto di Farekh e il fatto che la sua vita sia stata incidentalmente risparmiata non devono dunque illudere sulla predisposizione democratica della classe dirigente d’oltreoceano. Il governo americano continua a operare il proprio programma di assassini mirati in Pakistan, così come in Yemen, in Afghanistan e in Somalia, contro chiunque ritenga necessario eliminare senza alcuna restrizione.

Anzi, lo stesso ministro Holder un paio di anni fa aveva indirizzato una comunicazione al Senato di Washington, ammettendo che, “in circostanze straordinarie”, il presidente avrebbe facoltà di ordinare l’assassinio extra-giudiziario di propri connazionali anche “sul territorio degli Stati Uniti”.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

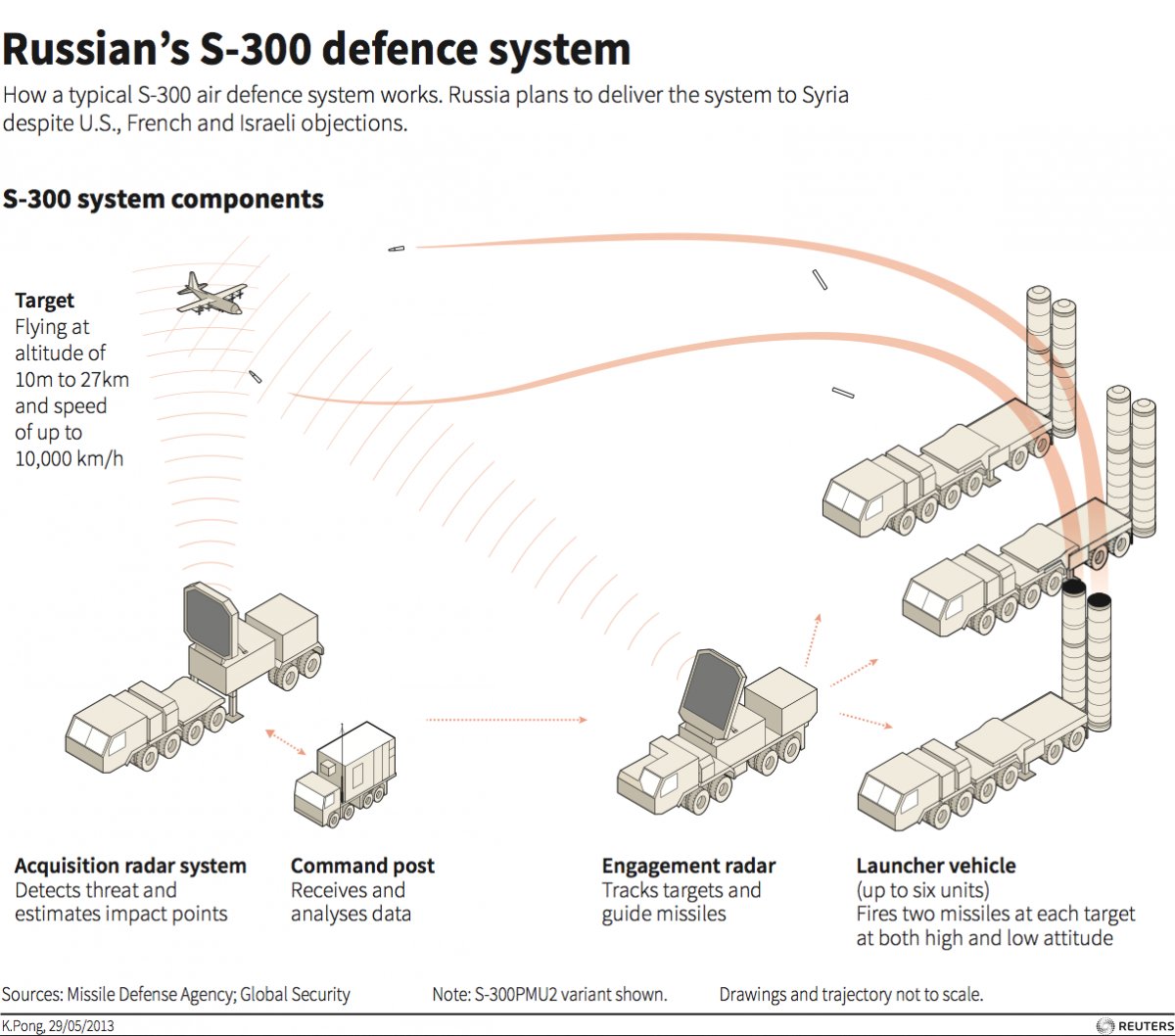

La decisione annunciata questa settimana dal presidente russo, Vladimir Putin, di sbloccare la fornitura all’Iran di un sistema di difesa missilistico relativamente avanzato, ha provocato non pochi malumori in Occidente e in Israele. L’iniziativa del Cremlino giunge d’altra parte a pochi giorni dalla ripresa dei negoziati sul nucleare della Repubblica Islamica per il raggiungimento di un accordo definitivo con la comunità internazionale e sembra gettare le basi per una sorta di asse Mosca-Teheran che potrebbe influire significativamente sugli assetti strategici mediorientali del prossimo futuro.

La consegna della batteria di missili terra-aria S-300 era stata volontariamente fermata dal governo russo nel 2010, durante la presidenza di Dmitrij Medvedev, in seguito alle pressioni di USA e Israele e nel quadro del fallito processo di distensione allora in atto tra Washington e Mosca.

Il mancato adempimento di un contratto del valore di 800 milioni di dollari, siglato nel 2007 con la compagnia pubblica russa Rosoboronexport, aveva spinto l’Iran ad aprire una causa legale presso l’arbitrato di Ginevra per ottenere un rimborso da 4 miliardi di dollari.

A livello immediato, il ripristino del contratto relativo al sistema S-300 sembra rappresentare una mossa da parte russa per anticipare i paesi occidentali nell’accaparrarsi quote importanti del mercato delle armi in Iran, visto che, come ha spiegato un’analisi apparsa martedì sul Moscow Times, la Repubblica Islamica dovrà spendere circa 40 miliardi di dollari per rimodernare le proprie forze armate nel caso venissero abolite le sanzioni attualmente in essere.

Questa necesità è accentuata dal fatto che i rivali regionali di Teheran - le monarchie assolute sunnite del Golfo Persico, impegnate in una guerra indiretta contro l’Iran sul territorio yemenita - stanno spendendo decine di miliardi di dollari in armamenti, come conferma negli ultimi anni la presenza di paesi come Arabia Saudita ed Emirati Arabi in cima alla lista dei clienti delle compagnie produttrici, soprattutto americane.

Il sistema anti-missile S-300 risponde poi all’esigenza iraniana di difendersi dalla costante minaccia di aggressione militare di Stati Uniti e Israele. Da Tel Aviv e Washington sono infatti giunte critiche alla Russia per lo sblocco della fornitura, visto che essa mette a rischio i piani di entrambi i governi - tuttora “sul tavolo” nonostante il possibile accordo con Teheran - per bombardare le installazioni nucleari iraniane.

Secondo le notizie riportate dai media, il primo ministro israeliano Netanyahu avrebbe espresso direttamente a Putin il proprio disappunto per la decisione presa questa settimana. Il Dipartimento di Stato americano ha invece manifestato perplessità al ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ma la portavoce, Marie Harf, nel corso di un incontro con i giornalisti ha dovuto ammettere che la vendita non viola alcuna delle sanzioni internazionali che gravano sull’Iran.

Lavrov, da parte sua, ha correttamente ribattuto che il sistema S-300 non rappresenta alcuna minaccia per nessun paese, vista la sua natura esclusivamente difensiva. Il numero uno della diplomazia russa non ha risparmiato anche qualche stoccata nei confronti degli Stati Uniti, affermando che il precedente stop alla fornitura era stata una decisione presa autonomamente da Mosca e che, quindi, lo sblocco della vendita annunciato questa settimana non deve essere soggetto a indebite interferenze esterne.

Il riferimento degli USA a un possibile ostacolo al raggiungimento di un accordo finale sul nucleare con Teheran a causa degli S-300 è stato ugualmente respinto dallo stesso Lavrov, il quale ha anzi assicurato che la decisione russa intende “stimolare un processo costruttivo” all’interno dei negoziati in corso.

Qualche critica a Putin è giunta anche dalla Germania, con la cancelliera Merkel che ha ricordato come “i paesi che hanno concordato le sanzioni contro Teheran dovrebbero, per quanto possibile, deciderne la rimozione in maniera collettiva”. Il messaggio proveniente da Berlino rivela principalmente i timori da parte degli ambienti del business tedesco di essere sopravanzati dalla Russia nella corsa al mercato iraniano. Mosca, in ogni caso, parallelamente all’annuncio dello sblocco della fornitura del sistema anti-missile S-300, ha fatto sapere di volere inaugurare un programma di scambio del valore di alcune decine di miliardi di dollari con la Repubblica Islamica. Il programma prevede l’invio all’Iran di cibo ed equipaggiamenti vari prodotti in Russia in cambio di petrolio.

Mosca, in ogni caso, parallelamente all’annuncio dello sblocco della fornitura del sistema anti-missile S-300, ha fatto sapere di volere inaugurare un programma di scambio del valore di alcune decine di miliardi di dollari con la Repubblica Islamica. Il programma prevede l’invio all’Iran di cibo ed equipaggiamenti vari prodotti in Russia in cambio di petrolio.

La decisione di Putin ha però un risvolto soprattutto strategico e smentisce tutti quegli osservatori che presagivano una certa resistenza da parte russa ad approvare lo sdoganamento dell’Iran tramite un accordo sul nucleare con la comunità internazionale, poiché un simile passo avrebbe favorito il riavvicinamento di Teheran all’Occidente a discapito dei rapporti con Mosca. Entrambi i paesi, al contrario, hanno indicato chiaramente nei giorni scorsi come la partnership russo-iraniana abbia solide basi e potenzialità di crescita.

Un commento dell’ex ambasciatore indiano M K Bhadrakumar pubblicato martedì sulla testata on-line Asia Times, ha ricordato la fondamentale visita al Cremlino a fine gennaio dell’ex ministro degli Esteri iraniano, Ali Akbar Velayati, stretto consigliere della guida suprema della Repubblica Islamica, ayatollah Ali Khamenei.

Il vertice avrebbe dato un impulso decisivo alla ridefinizione dei rapporti strategici tra Russia e Iran, visto che, come aveva commentato l’agenzia di stampa ufficiale iraniana IRNA, la missione di Velayati aveva due obiettivi, verosimilmente raggiunti: “Preparare la traiettoria delle politiche dell’Iran in uno scenario segnato dal possibile stallo dei negoziati con le potenze mondiali attorno alla questione del nucleare” e “convincere la Russia che la distensione con l’Occidente non avverrà mai a spese delle relazioni” con Mosca.

Recepito il messaggio proveniente direttamente da Khamenei, Putin ha agito di conseguenza, ritenendo con ogni probabilità anche necessario contrastare i calcoli strategici di Washington nel cercare un’intesa con la leadership iraniana. L’impegno diplomatico degli USA sulla questione del nucleare è dettato infatti dal desiderio di trovare un accomodamento con Teheran, sia pure secondo i termini dettati da Washington, in vista di una stabilizzazione del Medio Oriente, così da concentrare l’attenzione su minacce ben maggiori alla propria declinante egemonia, come appunto la Russia o la Cina.

Che l’annuncio di dare il via libera alla fornitura del sistema S-300 sia da inserire in un quadro strategico più ampio è confermato poi dal fatto che Putin ne ha dato notizia ufficiale poche ore prima di ospitare lunedì a Mosca i rappresentanti dell’Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione (SCO), un blocco politico, economico e militare che include, oltre alla Russia, la Cina e quattro repubbliche centro-asiatiche.

L’SCO è uno strumento ideato in primo luogo per contrastare l’influenza americana in Asia e, all’interno di esso, l’Iran è accreditato dello status di osservatore. Secondo molti analisti, l’evoluzione dei rapporti tra Mosca e Teheran potrebbe portare a breve all’ammissione a tutti gli effetti della Repubblica Islamica nell’SCO. La Russia, infine, promette di essere un punto di riferimento per l’Iran in caso di naufragio delle trattative sul nucleare o, quanto meno, se l’amministrazione Obama non dovesse rispondere alla concessione fondamentale richiesta da Teheran, vale a dire l’abrogazione di tutte le sanzioni economiche dopo la firma di un eventuale accordo.

La Russia, infine, promette di essere un punto di riferimento per l’Iran in caso di naufragio delle trattative sul nucleare o, quanto meno, se l’amministrazione Obama non dovesse rispondere alla concessione fondamentale richiesta da Teheran, vale a dire l’abrogazione di tutte le sanzioni economiche dopo la firma di un eventuale accordo.

Qualche nube sull’esito dei negoziati si è infatti addensata martedì, quando la commissione Esteri del Senato di Washington ha approvato in maniera bipartisan un provvedimento che, contro la volontà della Casa Bianca, assegna al Congresso americano la facoltà di esprimersi su qualsiasi accordo sul nucleare iraniano dovesse essere raggiunto entro il 30 giugno prossimo.

La versione votata questa settimana è stata in realtà ammorbidita in seguito a negoziati tra senatori e Casa Bianca, così che Obama dovrebbe conservare ampia discrezione sull’implementazione dell’eventuale accordo. Tuttavia, la vicenda ricorda come rimangano intatti i possibili ostacoli alla finalizzazione dell’intesa provvisoria sottoscritta il 2 aprile, tanto più che il dibattito in aula potrebbe portare all’inclusione di pericolosi emendamenti da parte dei “falchi” repubblicani, con il rischio concreto di mettere a repentaglio il lavoro svolto nei mesi scorsi dalla diplomazia internazionale.