- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

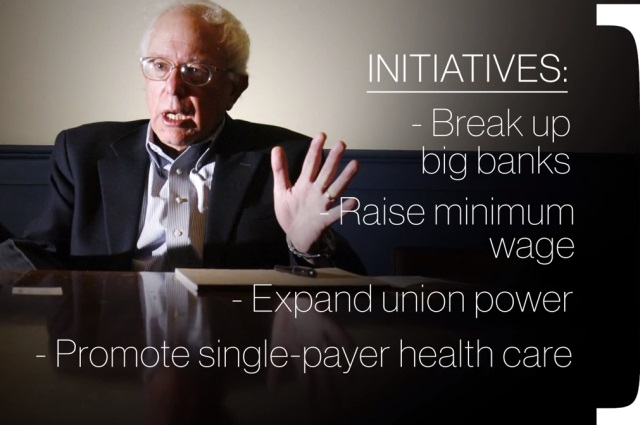

Da qualche giorno a questa parte, la super-favorita del Partito Democratico, Hillary Clinton, ha conosciuto il primo sfidante ufficiale nella corsa alla nomination per la Casa Bianca che si aprirà il prossimo mese di gennaio negli Stati Uniti con il tradizionale appuntamento delle primarie. A lanciare la propria candidatura è stato il senatore in carica del Vermont, Bernard “Bernie” Sanders, veterano della politica del suo stato in qualità di “indipendente” e talvolta auto-definitosi “democratico socialista”.

L’annuncio di Sanders è stato dato dai giardini del Congresso di Washington e ciò che avrebbe motivato il neo-candidato alla presidenza è soprattutto il livello assurdo e insostenibile di disparità economiche che continua a caratterizzare la realtà del suo paese. Pescando nel consueto repertorio dell’ala progressista del Partito Democratico, Sanders ha poi lamentato l’eccessiva influenza del denaro sulla politica USA e i pericoli per il pianeta causati dal cambiamento climatico.

In un’intervista televisiva alla ABC trasmessa nel fine settimana, Sanders ha inoltre parlato della necessità di una “rivoluzione politica fatta da milioni di persone”, da realizzare, evidentemente, attraverso il Partito Democratico, ovvero uno degli strumenti - assieme a quello Repubblicano - del dominio dei grandi interessi economici e finanziari sul sistema politico e sociale americano.

Il modello a cui si ispira il 73enne senatore del Vermont è comunque decisamente meno minaccioso di un non ben definito esperimento rivoluzionario, cioè i paesi scandinavi e il loro sistema basato su un welfare generoso, peraltro intaccato seriamente negli anni seguiti alla crisi economica globale.

Il presunto status di politico “indipendente” vantato da Bernie Sanders, per non parlare delle sue sfumatissime inclinazioni “socialiste”, appare difficilmente rilevabile dalla sua attività al Congresso negli ultimi due decenni. Dal suo ingresso alla Camera dei Rappresentanti nel 1991, Sanders ha infatti seguito un percorso che lo ha portato a integrarsi pressoché completamente nel Partito Democratico, diventandone di fatto un esponente della sempre più ristretta fazione “liberal”.

Dopo avere più volte sconfitto candidati democratici nelle elezioni per conservare il suo seggio alla Camera, nel 2006 corse per il Senato ottenendo l’appoggio di tutti i leader democratici, i quali manovrarono per non candidare un membro del proprio partito in opposizione a Sanders. Identico scenario si è ripetuto in occasione della rielezione di quest’ultimo nel 2012, quando lo stesso presidente Obama fece campagna elettorale in suo favore.

Al Congresso, Sanders fa dunque parte del gruppo dei democratici e grazie a ciò ha ottenuto incarichi prestigiosi in importanti commissioni. Tra il 2013 e il 2015 è stato ad esempio presidente della commissione del Senato per gli Affari relativi ai Reduci, mentre con il passaggio dei democratici all’opposizione dopo la sconfitta elettorale del 2014 è diventato il membro di minoranza più influente nella commissione Bilancio.

Durante i 16 anni trascorsi alla Camera ha votato il 98% delle volte con i democratici, appoggiando, tra l’altro, l’aggressione americana della Serbia nel 1999 e la cosiddetta Autorizzazione all’Uso della Forza Militare dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 che ha consentito l’invasione dell’Afghanistan e l’inaugurazione della “guerra al terrore”. Sanders aveva invece votato contro le risoluzioni relative alle guerre in Iraq nel 1991 e nel 2003, ma ha regolarmente appoggiato gli stanziamenti per le operazioni militari in questo paese e in Afghanistan.

Sanders aveva invece votato contro le risoluzioni relative alle guerre in Iraq nel 1991 e nel 2003, ma ha regolarmente appoggiato gli stanziamenti per le operazioni militari in questo paese e in Afghanistan.

Questa simbiosi con i democratici ha fatto in modo che la decisione di Sanders di correre per la Casa Bianca sia stata accolta con favore dal partito, così come dai media che gravitano attorno ad esso, nonostante le sue stesse regole impongano ai candidati che partecipano a elezioni sotto le proprie insegne di esserne membri a tutti gli effetti.

La candidatura di Sanders risponde d’altra parte a impulsi più che evidenti nel Partito Democratico, non solo tra coloro che sono appunto attestati su posizioni “liberal”, ma anche tra la grande maggioranza centrista che vede con apprensione il costante spostamento a sinistra di ciò che rimane del proprio elettorato di riferimento in parallelo alla deriva destrorsa del partito stesso.

Per far digerire agli elettori le politiche pro-business del Partito Democratico è necessario cioè mettere a disposizione almeno un’opzione che dia l’illusione di rappresentare un’alternativa di “sinistra”, soprattutto in presenza di una candidata favorita come Hillary Clinton, non esattamente ascrivibile all’annacquata galassia pseudo-progressista d’oltreoceano.

Questo è appunto il ruolo che si appresta a giocare nella campagna del 2016 Bernie Sanders, verosimilmente sull’esempio di Al Sharpton e Dennis Kucinich nel 2004 e ancora di quest’ultimo nel 2008. Sanders andrà così a cercare consensi tra i sostenitori democratici della senatrice del Massachusetts al primo mandato, Elizabeth Warren, vero e proprio idolo della “sinistra” del Partito Democratico, la quale ha per ora escluso una propria candidatura.

L’integrazione di Sanders nel Partito Democratico in vista delle primarie appare con ogni probabilità concordata con gli stessi vertici del partito, almeno a giudicare da alcune dichiarazioni di uno dei suoi principali consiglieri, Tad Devine.

Già membro in passato dei team di altri candidati democratici perdenti come Michael Dukakis, Al Gore e John Kerry, Devine ha sostenuto che Sanders non intende essere un altro Ralph Nader, candidatosi per la Casa Bianca varie volte da indipendente o da membro del Partito dei Verdi. Nader viene generalmente visto con astio dai democratici, in quanto ritenuto responsabile di avere sottratto voti ad Al Gore nelle presidenziali del 2000, perse contro George W. Bush in seguito a una scandalosa decisione della Corte Suprema.

Correndo per i democratici, durante le primarie Sanders potrà rappresentare una sorta di valvola di sfogo per la fazione “liberal” e gli elettori che chiedono una svolta a sinistra negli Stati Uniti, consentendo ai leader del partito allineati alla candidatura di Hillary Clinton di neutralizzare il rischio di perdere consensi decisivi nel voto di novembre.

Se pure risulterà alla fine inoffensiva, la candidatura di Sanders ha generato un certo entusiasmo tra una parte dei potenziali elettori, a conferma del diffusissimo desiderio anche tra la popolazione degli Stati Uniti di una piattaforma politica autenticamente progressista. Nel solo giorno in cui ha lanciato la sua candidatura, il senatore del Vermont ha raccolto 1,5 milioni di dollari da circa 35 mila donatori. Nei primi tre giorni, poi, le donazioni sono salite a 2,1 milioni e quasi 150 mila persone si sono registrate sul suo sito ufficiale come sostenitori della campagna per la Casa Bianca. Proprio la questione dei finanziamenti elettorali è stata citata da Sanders per giustificare la sua scelta di candidarsi per il Partito Democratico. Non essendo “miliardario”, ha affermato il senatore, gli sarebbe stato impossibile correre per la Casa Bianca da “indipendente” o per un terzo partito, visto che il sistema americano impone di avere a disposizione enormi somme di denaro da spendere in campagna elettorale.

Proprio la questione dei finanziamenti elettorali è stata citata da Sanders per giustificare la sua scelta di candidarsi per il Partito Democratico. Non essendo “miliardario”, ha affermato il senatore, gli sarebbe stato impossibile correre per la Casa Bianca da “indipendente” o per un terzo partito, visto che il sistema americano impone di avere a disposizione enormi somme di denaro da spendere in campagna elettorale.

Per risolvere l’ostacolo, Sanders ha deciso curiosamente di affiliarsi a uno dei due partiti USA controllati dai miliardari pur promettendo di condurre una campagna contro le disuguaglianze e l’influenza indebita del denaro nella vita politica americana.

Viste le circostanze della sua candidatura, non è una sorpresa che Sanders non abbia rivolto critiche dirette né al presidente Obama né, in larga misura, a Hillary Clinton, malgrado entrambi abbiano gravi responsabilità nella creazione della situazione economica e sociale denunciata dal senatore del Vermont.

Allo stesso modo, Sanders non ha chiarito in quale modo e con quali politiche, all’interno dei confini imposti dal Partito Democratico, intende invertire una tendenza che ha portato, ad esempio, l’1% degli americani più benestanti a possedere la stessa ricchezza detenuta complessivamente dal 90% della popolazione più povera.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Alcune notizie contraddittorie circolate negli ultimi giorni hanno prospettato l’inizio di una nuova fase della guerra lanciata dall’Arabia Saudita a fine marzo contro lo Yemen e i “ribelli” Houthi sciiti. Riyadh avrebbe cioè inviato le prime truppe di terra per combattere sul fronte yemenita, anche se gli uomini che nel fine settimana sarebbero sbarcati nella citta meridionale di Aden non sarebbero delle forze armate saudite ma proverrebbero da altri paesi arabi o dallo stesso Yemen.

La notizia di una mini-invasione guidata dalla monarchia saudita è stata diffusa da network come Al Jazeera ed è stata confermata da autorità yemenite alla stampa internazionale. La AFP, ad esempio, ha parlato domenica di un numero “limitato” di soldati della coalizione guidata dall’Arabia Saudita giunti a Aden, mentre altre truppe di terra sarebbero pronte ad essere impiegate.

Un portavoce della cosiddetta “Resistenza Popolare” anti-Houthi nel sud del paese ha sostenuto in un’intervista alla Reuters che i nuovi combattenti risultano essere tutti di nazionalità yemenita. Altre testimonianze citate dalla stampa raccontano di soldati sudanesi e degli Emirati Arabi, impegnati in particolare nel tentativo di riprendere il controllo dell’aeroporto di Aden, conquistato settimana scorsa dagli Houthi.

Le forze di terra inviate da Riyadh hanno sostenuto un periodo di addestramento nel regno e sarebbero arrivate nella città portuale dello Yemen via mare dal vicino Gibuti, il piccolo paese africano affacciato sul Golfo di Aden che ospita svariate basi militari di paesi occidentali e dei loro alleati.

Dal regime saudita sono giunte in ogni caso smentite, con il generale Ahmed al-Asiri che ha escluso ci siano forze straniere a Aden, ribadendo però la volontà della “coalizione di contribuire alla lotta contro la milizia Houthi” e reinsediare al potere in Yemen il presidente-fantoccio, Abd Rabbu Manosur Hadi.

Nella giornata di lunedì, inoltre, il neo-ministro degli Esteri saudita, Adel al-Jubeir, ha fatto sapere che la coalizione starebbe valutando la possibilità di dichiarare una tregua in alcune “aree specifiche” dello Yemen, così da consentire l’ingresso di “forniture umanitarie”.

In ogni caso, se la notizia dell’invio delle prime truppe di terra in Yemen fosse confermata segnerebbe una svolta significativa nell’aggressione saudita in atto dalla fine di marzo per fermare l’avanza dei “ribelli” sciiti e il tracollo delle istituzioni dello stato nel paese più povero del mondo arabo.

Di fronte al sostanziale fallimento di settimane di bombardamenti aerei, l’Arabia Saudita sembra essere ora sul punto di intensificare il proprio impegno in Yemen, nonostante le conseguenze già catastrofiche per la popolazione civile dopo la prima fase delle operazioni.

L’evoluzione della campagna militare smentisce anche quanto annunciato un paio di settimana fa da Riyadh, quando venne proclamata la fine dell’operazione “Tempesta Decisiva” e l’avvio di quella denominata “Restituzione della Speranza”, teoricamente per iniziare a ricostruire lo Yemen e rilanciare un qualche processo politico.

Un’eventuale operazione di terra rischia anche di far salire ulteriormente le tensioni tra i regimi sunniti che fanno parte della coalizione promossa dall’Arabia Saudita e l’Iran, accusato di essere dietro i successi militari degli Houthi in Yemen.

Proprio nel fine settimana, Teheran ha collegato per la prima volta la crisi in quest’ultimo paese alla propria sicurezza nazionale, lasciando presagire possibili iniziative dirette anche verso gli Stati Uniti, i quali continuano ad approvare più o meno tacitamente le azioni saudite e a fornire supporto logistico alle operazioni in territorio yemenita. Se le bombe della coalizione anti-Houthi poco o nulla hanno fatto per fermare i “ribelli” sciiti e le forze fedeli all’ex presidente, Ali Abdullah Saleh, che li sostengono, le operazioni militari hanno fatto diventare ben presto drammatica la situazione umanitaria nello Yemen. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la guerra ha fatto finora più di 1.200 vittime, di cui almeno la metà civili.

Se le bombe della coalizione anti-Houthi poco o nulla hanno fatto per fermare i “ribelli” sciiti e le forze fedeli all’ex presidente, Ali Abdullah Saleh, che li sostengono, le operazioni militari hanno fatto diventare ben presto drammatica la situazione umanitaria nello Yemen. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la guerra ha fatto finora più di 1.200 vittime, di cui almeno la metà civili.

Centinaia di migliaia di yemeniti sono stati poi costretti a lasciare il paese o le loro abitazioni, mentre le infrastrutture interne sono sull’orlo del collasso. Un portavoce delle Nazioni Unite ha affermato che “i servizi ancora disponibili relativi all’assistenza sanitaria, alla fornitura di cibo e acqua stanno sparendo velocemente”, soprattutto a causa dell’impossiblità di importare carburante e altro materiale di prima necessità in seguito al blocco imposto dall’Arabia Saudita.

Non solo la campagna saudita contro lo Yemen appare a tutti gli effetti un’aggressione contraria al diritto internazionale ma le forze del regime di Riyadh continuano a fare ricorso a metodi criminali che prendono di mira i civili in maniera deliberata.

Dopo i numerosi casi di bombardamenti aerei diretti contro edifici civili segnalati nelle scorse settimane, l’Arabia Saudita è stata accusata nel fine settimana da Human Rights Watch (HRW) di avere utilizzato “cluster bombs”, ovvero “bombe a grappolo” bandite dalla gran parte dei paesi del pianeta per il loro potenziale distruttivo indiscriminato.

Queste armi contengono, all’interno dell’ordigno principale, delle “sub-munizioni” di misura inferiore che si diffondono in un’area più o meno ampia dal punto in cui vengono lanciate o sganciate. Le “cluster bombs” sono considerate particolarmente pericolose anche perché le “sub-munizioni” che le compongono spesso non esplodono immediatamente, ma possono rimanere innescate per anni, con le prevedibili conseguenze sulla popolazione civile.

Più di 100 paesi hanno firmato una convenzione per mettere al bando le “cluster bombs” nel 2008, ma tra di essi non figurano né l’Arabia Saudita o le altre monarchie del Golfo Persico né gli Stati Uniti. Gli USA prevedono tuttavia che la vendita di questi ordigni a paesi esteri sia consentita solo se essi non vengono usati contro obiettivi civili.

Il rapporto diffuso da HRW si basa sul racconto di testimoni, ma anche su materiale fotografico e filmati, relativo all’impiego di “cluster bombs” da parte saudita nel corso di bombardamenti contro le postazioni degli Houthi. In una circostanza, gli ordigni sarebbero caduti in un’area a poche centinaia di metri da decine di edifici civili, anche se l’organizzazione statunitense non è stata in grado di stabilire con certezza eventuali danni o vittime dovuti agli attacchi.

Le armi in questioni usate in Yemen sono state vendute all’Arabia Saudita dalla compagnia americana Textron Systems in base a un contratto di fornitura siglato nel 2013. Per HRW, anche gli Emirati Arabi nel 2010 avevano ricevuto un numero imprecisato di “cluster bombs” dalla stessa azienda in seguito alla stipula di un contratto datato 2007.

Il governo americano, d’altra parte, mostra tradizionalmente ben pochi scrupoli nel fornire armamenti letali e al limite della legalità a regimi dittatoriali che ne fanno ampio uso contro le popolazioni civili. Ciò non impedisce a Washington di puntare il dito contro governi poco graditi quando emergono indizi sull’utilizzo da parte di questi ultimi di queste stesse armi. Nel 2012, ad esempio, il regime di Assad venne accusato di avere sganciato proprio “cluster bombs” sui civili in Siria, provocando dure condanne che ora stridono con il silenzio dei governi occidentali sulle recenti rivelazioni di HRW.

Nel 2012, ad esempio, il regime di Assad venne accusato di avere sganciato proprio “cluster bombs” sui civili in Siria, provocando dure condanne che ora stridono con il silenzio dei governi occidentali sulle recenti rivelazioni di HRW.

L’Arabia Saudita non è peraltro nuova a questi metodi di guerra, visto che varie organizzazioni a difesa dei diritti umani avevano accusato le forze del regno di avere impiegato “cluster bombs” nel 2009 sempre in Yemen e sempre nel corso di attacchi aerei contro gli Houthi nel governatorato settentrionale di Saada.

Gli stessi Stati Uniti non hanno nulla da invidiare ai loro alleati quando si tratta di crimini di guerra. Per limitarsi alle “cluster bombs” e allo Yemen, le forze navali americane sempre nel 2009 avevano lanciato questi ordigni su un’area che ospitava un campo di addestramento di Al-Qaeda. Per le autorità yemenite, in quell’occasione furono uccisi 14 militanti assieme a decine di civili innocenti.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Alessandro Iacuelli

di Alessandro Iacuelli

Proprio in concomitanza con l'anniversario dell'incidente di Cernobyl, avvenuto il 26 aprile 1986, una foresta di 320 ettari nelle vicinanze della Zona di esclusione speciale attorno alla centrale, è andata a fuoco. La prima a scriverlo è stata l'agenzia di stampa Interfax, generando situazioni di allarmismo che, come vedremo, è fondato sia in Ucraina che in Bielorussia.

Secondo il Servizio per le situazioni d'emergenza dell'Ucraina, le squadre di pompieri sono riuscite ad impedire che le fiamme si dirigessero verso la centrale distrutta. "Per quanto riguarda il grande incendio nel territorio della Zona d'esclusione, le unità del Servizio di stato per le situazioni d'emergenza sono riuscite a fermare la diffusione del fuoco verso la centrale nucleare di Cernobyl", ha scritto sul suo profilo Facebook il capo dei servizi di soccorso Zorian Shkiriak. La Zona d'esclusione copre un raggio di 30 km dalla centrale distrutta.

"La struttura è fuori pericolo", ha concluso Shkiriak, assicurando che l'incendio non causerà danni al luogo che è stato teatro del più grande disastro della storia del nucleare civile. Frase abbastanza ovvia, considerando che il pericolo maggiore non deriva affatto dalla minaccia da parte delle fiamme nei confronti della centrale, ma dal livello di radioattività che si leva in atmosfera con i fumi dell'incendio e che poi potranno contaminare altre zone a seconda della direzione dei venti. Secondo il corrispondente dall'Ucraina della BBC, sono stati evacuati due insediamenti all'interno della zona di esclusione: Cernobyl e Ivankov. Nello spegnimento del rogo sono impegnati 182 pompieri, 32 mezzi tecnici, due elicotteri e due aerei An-32P.

Purtroppo nei scorsi giorni, per motivi ancora da identificare, l'incendio si è aggravato in concomitanza con un cambio di direzione del vento. Lo ha riferito il ministro dell'Interno ucraino Arsen Avakov: "L'incendio", ha dichiarato il ministro, "si è intensificato nell'area attorno alla centrale nucleare di Cernobyl. Le fiamme hanno raggiunto le cime degli alberi e i forti venti minacciano di espandere l'incendio in una zona a 20 Km dalla centrale. Circa 400 ettari di foresta sono in fiamme". Tre i principali focolai; non sarà un incidente facile da gestire e controllare poiché le fiamme sono alimentate dalla tesa e calda ventilazione dai quadranti meridionali, richiamata dal vasto sistema frontale presente fra la Polonia e il settore più occidentale della Russia europea.

Il premier ucraino, Arseni Iatseniuk, ha convocato una riunione urgente della Commissione per le situazioni di emergenza sull'incendio nella zona di esclusione di Cernobyl e, insieme al personale della protezione civile, "sta lavorando nelle dirette vicinanze della linea del fuoco": lo scrive ancora il ministro dell'interno Arsen Avakov, che sta coordinando la partenze di voli speciali dall'aeroporto di Kiev.

L'incendio boschivo potrebbe essere stato causato da un'azione dolosa o da un comportamento negligente: lo ha affermato il vice presidente del comitato della protezione civile, Mikola Cecotkin, il 28 aprile scorso, ma nella giornata del 29 l'ipotesi di una natura dolosa ha iniziato a prendere il sopravvento, finché è stato lo stesso Ministero dell’Interno dell’Ucraina ad ammettere tramite una nota che si tratti di un più che probabile incendio di natura dolosa; qualcuno insomma, ha volutamente appiccato le fiamme in uno dei posti più pericolosi al mondo. Al momento in cui si scrive, stando alle informazioni non sempre puntuali provenienti dall'Ucraina, l'incendio non è ancora domato. Fin qui la cronaca, ma restano da fare due tipi di analisi: quella politica e quella ambientale.

Al momento in cui si scrive, stando alle informazioni non sempre puntuali provenienti dall'Ucraina, l'incendio non è ancora domato. Fin qui la cronaca, ma restano da fare due tipi di analisi: quella politica e quella ambientale.

L'incendio si è verificato, con un'estrema puntualità, alla vigilia della riunione, a Londra, dei contributori del fondo per il sarcofago di Cernobyl, destinato a mettere in sicurezza la centrale. Si tratta di un incontro promosso dal G7 allo scopo di raccogliere altri fondi per completare la copertura dell'impianto, entro la nuova scadenza di metà 2017. All'appello mancano 615 milioni di euro.

Proprio l'altro ieri, durante il vertice Ucraina-Ue a Kiev, il presidente della commissione europea Jean-Claude Juncker ha annunciato che Bruxelles stanzierà altri 70 milioni di euro, mentre la banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo intende contribuire con altri 350 milioni di euro.

La politica non finisce qui. L'incendio è scoppiato in un'area inaccessibile alla popolazione e quindi risulta strano che sia scoppiato proprio nella Zona di esclusione speciale, visto che tutta l’area è presidiata affinché nessuno entri sia per motivi di sicurezza delle persone e sia per la delicatezza del luogo. A svelare che si tratti di un'azione proditoria, è l'agenzia di stampa Interfax che scrive: "C’è un ragionevole sospetto che sia un attacco incendiario, visto che è scoppiato in diversi punti sui due lati del fiume”.

Poi c'è la situazione ambientale. Il livello di radiazioni a Kiev è normale, l'ha affermato il Servizio per le emergenze della capitale ucraina, che dista circa 126 chilometeri da Cernobyl, e invece come stanno le cose nelle zone più vicine all'area colpita?

Come accade sempre in questi casi, immediata è stata la corsa allo spegnere non l'incendio, ma ogni allarmismo e probabilmente ogni verità. Puntuale infatti la dichiarazione: "Il fumo provocato dall'incendio intorno a Cernobyl non è radioattivo". A rassicurare è stato in primis Vyachslav Vodolagin, un ufficiale in servizio dal servizio meteo russo Rushydromet: secondo lui “l'incendio intorno all'impianto non pone alcun pericolo" di radioattività "per la popolazione. È semplicemente fuoco" ha detto.

Anche questa è una frase incredibilmente scontata e banale. E' evidente che si tratta semplicemente di fuoco, che non costituisce un problema ambientale sulla lunga distanza temporale; quel che semmai è un problema serio è che quel fuoco trasforma in fumo e particelle fini dei terreni e materiali altamente contaminati e radioattivi.

A farlo notare, per ora unica voce fuori dal coro, è l'organizzazione ambientalista Greenpeace, che in un comunicato fa notare che una stima approssimativa degli incendi in corso indica con chiarezza il rischio di "causare una notevole dispersione di radioattività. A causa della notevole contaminazione delle foreste e dei terreni attorno alla centrale, i quantitativi totali di materiali radioattivi rilasciati da questi incendi potrebbero essere potenzialmente equivalenti a quelli di un incidente nucleare rilevante".

Ventinove anni dopo l’esplosione della centrale, l’incidente a Cernobyl non è ancora un capitolo chiuso. Sulle foreste e sui terreni attorno alla centrale si sono depositati, infatti, quantitativi notevoli di sostanze radioattive molto pericolose come il cesio 137, lo stronzio 90 e il plutonio 239. Gli incendi del 2010 hanno già disperso in atmosfera radioattività dal suolo, dagli alberi e dalle altre piante, questo nuovo incendio sta facendo il resto. I primi incendi nell’area sono stati segnalati il 26 aprile, giorno dell’anniversario del disastro avvenuto nel 1986. La radioattività è rilasciata in atmosfera dai fumi dell’incendio e dispersa a seconda dell’andamento dei venti, dell’altezza del pennacchio di fumo e altri fattori meteorologici.

I primi incendi nell’area sono stati segnalati il 26 aprile, giorno dell’anniversario del disastro avvenuto nel 1986. La radioattività è rilasciata in atmosfera dai fumi dell’incendio e dispersa a seconda dell’andamento dei venti, dell’altezza del pennacchio di fumo e altri fattori meteorologici.

In incendi precedenti la radioattività è arrivata fino alla Turchia. Sulla base di dati satellitari, gli esperti di Greenpeace stimano che gli incendi, e soprattutto i loro fumi, abbiano interessato un’area complessiva di circa 13.300 ettari.

Solo all’inizio di quest’anno, era stata presentata un’analisi dettagliata sui rischi da incendio a Cernobyl: la conclusione fu che nel caso peggiore il rilascio di radioattività in atmosfera potrebbe equivalere a un incidente di livello 6 della scala INES (International Nuclear Events Scale). Sia l’incidente di Cernobyl che quello di Fukushima sono stati collocati al livello 7 della scala INES, parliamo quindi di incidenti gravissimi.

Nonostante questi rischi, nei prossimi giorni plausibilmente, come avvenuto pochi anni fa a Fukushima, sentiremo a raffica le dichiarazioni che "tutto va bene", che "non è successo nulla", che "tutto è al sicuro". Con buona pace per la verità, che rischia ancora una volta di essere anche lei sepolta nel sarcofago di cemento armato della centrale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

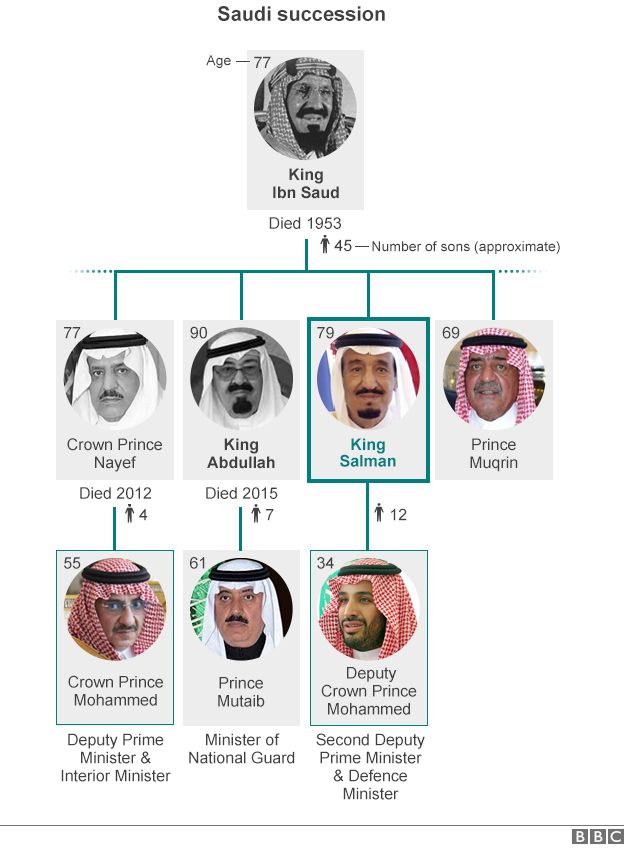

Il sovrano saudita Salman bin Abdulaziz, salito al trono tre mesi fa dopo la morte del fratellastro Abdullah, ha decretato questa settimana un importante cambiamento nella linea di successione alla guida della monarchia, aprendo la strada a una nuova generazione di principi pur ancorando il regno del Golfo Persico all’alleanza strategica con Washington e alla tradizione oscurantista che lo contraddistingue.

Il 79enne Salman ha escluso dalla discendenza al trono l’ormai ex principe ereditario, il fratellastro 69enne Muqrin bin Abdulaziz, sostituendolo con colui che doveva essere il successore di quest’ultimo, ovvero il nipote Mohammed bin Nayef. Per gli standard della casa regnante dell’Arabia Saudita, con i suoi 55 anni Nayef è decisamente giovane e rappresenta il primo erede al trono che non sia un figlio - bensì nipote - del fondatore del regno nel 1932, Abdulaziz ibn Saud.

Nayef ricopre un ruolo cruciale nell’apparato della sicurezza nazionale saudita, essendo ministro dell’Interno dal 2012, quando prese il posto del defunto padre, Nayef bin Abdulaziz. All’interno del sistema di potere di Riyadh, il neo-principe ereditario è tra i più accesi sostenitori di una politica estera aggressiva, mentre ben noti sono i suoi legami con gli Stati Uniti.

A conferma della volontà di re Salman di rinsaldare i legami della casa regnante con le forze di sicurezza saudite vi è anche la nomina, potenzialmente ancora più importante, del vice-principe ereditario, il figlio Mohammed bin Salman, ministro della Difesa dallo scorso mese di gennaio dopo l’ascesa al trono del padre.

Mohammed ha una trentina d’anni e ricopre anche l’incarico di segretario della corte reale, essendo così in contatto continuo con il sovrano. Nella sua veste di ministro della Difesa, Mohammed ha la responsabilità dell’aggressione militare in corso contro lo Yemen, ma anche delle operazioni saudite negli altri teatri di guerra mediorientali, a cominciare da quello in Siria e in Iraq, ufficialmente per combattere le forze dello Stato Islamico (ISIS) a fianco di Washington.

Mohammed viene considerato da molti analisti come “l’uomo degli Stati Uniti” negli ambienti della sicurezza di Riyadh, così come profondi legami con il governo americano vanta un altro beneficiario delle recentissime nomine fatte dal sovrano, l’ex ambasciatore saudita a Washington, Adel al-Jubeir. Quest’ultimo è diventato il nuovo ministro degli Esteri dopo la rimozione del 75enne Saud Al Faisal, il quale ha mantenuto il suo incarico addirittura per quattro decenni. Jubeir era stato protagonista poco più di un mese fa dell’annuncio pubblico dell’inizio delle operazioni belliche in Yemen nel corso di una insolita conferenza stampa negli USA e sarà il primo ministro degli Esteri saudita non appartenente alla famiglia reale dal 1962.

Quest’ultimo è diventato il nuovo ministro degli Esteri dopo la rimozione del 75enne Saud Al Faisal, il quale ha mantenuto il suo incarico addirittura per quattro decenni. Jubeir era stato protagonista poco più di un mese fa dell’annuncio pubblico dell’inizio delle operazioni belliche in Yemen nel corso di una insolita conferenza stampa negli USA e sarà il primo ministro degli Esteri saudita non appartenente alla famiglia reale dal 1962.

Le nomine di re Salman sembrano riflettere dunque il tentativo di far fronte alla crisi del regno con il consolidamento del potere nelle mani di personalità dall’orientamento ultra-reazionario, sia sul piano domestico che regionale. Nel primo caso, anche le modestissime “riforme” politiche e sociali intraprese o abbozzate da re Abdullah saranno messe da parte in nome del rafforzamento dei principi religiosi medievali wahhabiti.

Sul fronte internazionale, invece, i cambiamenti registrati a Riyadh segneranno un ulteriore intensificarsi dello scontro tra i regimi sunniti, come quello saudita, e l’arco della resistenza sciita mediorientale, in particolare l’Iran. Il tutto, come conferma la vicinanza a Washington dei prescelti dal sovrano, in sintonia con l’alleato americano.

Le nomine di re Salman potrebbero in ogni caso essere state accolte non senza malumori all’interno della famiglia reale. Il principe Muqrin, ad esempio, prima di essere brevemente nominato primo erede al trono nel mese di gennaio, era stato scelto come secondo in linea di successione nel 2013 da un decreto di re Abdullah che avrebbe dovuto essere sostanzialmente irrevocabile.

Ciononostante, Salman ha liquidato Muqrin senza troppi scrupoli nei confronti del suo predecessore, anche se per salvare le apparenze da Riyadh è subito circolata la notizia che sarebbe stato lo stesso Muqrin a chiedere al sovrano di venire escluso dalla linea di successione al trono.

Molto più probabile, tuttavia, è che Muqrin - ritenuto un fedelissimo del defunto re Abdullah - sia stato messo da parte a causa delle sue posizioni relativamente “liberali”, con ogni probabilità condivise da una parte dei membri della sterminata famiglia Al Saud. Muqrin, inoltre, secondo alcuni aveva espresso un certo scetticismo per l’avventura militare in Yemen, rendendolo immediatamente sgradito alla cerchia di potere promossa dal nuovo sovrano. Gli intrighi e i rapporti di forza all’interno della corte di Riyadh si sovrappongo così agli orientamenti politici e strategici del regno. La marginalizzazione di Muqrin comporta infatti il ristabilimento del cosiddetto clan dei Sudairi in una posizione dominante in Arabia Saudita.

Gli intrighi e i rapporti di forza all’interno della corte di Riyadh si sovrappongo così agli orientamenti politici e strategici del regno. La marginalizzazione di Muqrin comporta infatti il ristabilimento del cosiddetto clan dei Sudairi in una posizione dominante in Arabia Saudita.

Questa potente fazione è formata dai discendenti di Abdulaziz ibn Saud e Hassa bint Ahmed Al Sudairi, una delle 22 mogli del fondatore del regno. Di questo clan fanno parte, oltre a re Salman, sia il neo-principe ereditario, Mohammed bin Nayef, sia il secondo in linea di successione al trono, Mohammed bin Salman.

Secondo un esperto della realtà saudita citato dalla testata on-line Middle East Eye, il consolidamento della fazione Sudairi è un passo decisivo nello “smantellamento delle disposizioni per la successione decise da re Abdullah” che, da ultimo, avrebbero dovuto portare sul trono il figlio Mutaib.

In definitiva, le nomine di re Salman intendono suggellare il riallineameto strategico tra Riyadh e Washington dopo le relative frizioni registrate negli ultimi anni del regno di Abdullah con l’amministrazione Obama. Ancor più, la nuova linea di successione al trono conferma il ruolo del regime saudita in Medio Oriente come baluardo della reazione e del fronte ultra-settario sunnita, messo in crisi dal progressivo ritorno dell’Iran sciita sulla scena internazionale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

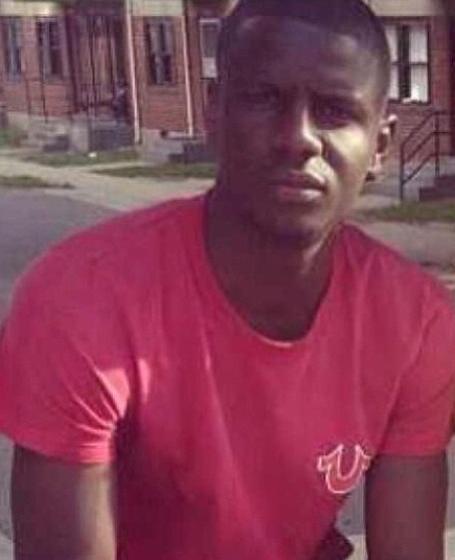

L’ennesimo omicidio di un cittadino americano per mano della polizia è stato seguito nei giorni scorsi da una nuova ondata di proteste popolari in una città degli Stati Uniti e dalla massiccia mobilitazione delle forze di sicurezza in uno scenario di fatto da legge marziale. La rabbia esplosa a inizio settimana a Baltimora, nel Maryland, è stata scatenata dalla morte del 25enne di colore Freddie Gray dopo che era stato preso in custodia dalla polizia il 12 aprile scorso in seguito all’arresto perché in possesso di un coltello a scatto. Gray era deceduto sette giorni più tardi a causa di gravi lesioni subite alla spina dorsale.

Le proteste contro la brutalità della polizia si erano intensificate dopo i funerali di Gray e nella notte di lunedì si sono verificati gli scontri più gravi, con alcuni edifici pubblici ed esercizi commerciali assaltati e dati alle fiamme. Questi episodi hanno spinto le autorità di Baltimora a dichiarare il coprifuoco a partire dalla serata di martedì, nonché a dispiegare nella città ben duemila uomini della Guardia Nazionale e altre centinaia di agenti dello stato e dei dipartimenti di polizia di località limitrofe.

Inizialmente, centinaia di manifestanti hanno sfidato il coprifuoco e l’intervento della polizia, dotata di veicoli e mezzi da guerra come previsto dal programma di trasferimento di equipaggiamenti militari dal Pentagono ai dipartimenti americani, ma in seguito la situazione è tornata relativamente sotto controllo.

Il dispiegamento di forze visto a Baltimora ricorda quello avvenuto lo scorso novembre a Ferguson, nel Missouri, dopo l’esplosione della rabbia popolare a causa dell’annuncio della decisione di un Grand Jury di non incriminare il poliziotto reponsabile della morte del 18enne di colore, Michael Brown.

A distanza di pochi mesi, la polizia americana ha ucciso altre 500 persone e, soprattutto, è stata registrata una nuova clamorosa esplosione del gravissimo malessere sociale che attraversa gli Stati Uniti, accolta ancora una volta con metodi repressivi e violenti da una classe dirigente sempre più lontana dai problemi della grande maggioranza della popolazione.

Di fronte alle manifestazioni di rabbia non solo per la condotta della polizia e l’impunità di cui godono i suoi membri, ma anche e soprattutto per le condizioni di povertà e degrado sociale con cui milioni di persone sono costrette a fare i conti, i vertici politici della città di Baltimora, dello stato del Maryland e dello stesso governo federale hanno fatto quadrato, riservando denunce e disprezzo verso coloro che sono scesi nelle strade per protestare.

Il sindaco democratico e di colore della città, Stephanie Rawlings-Blake, nel corso di una conferenza stampa tenuta lunedì aveva bollato come “teppisti” i manifestanti, salvo poi pentirsi e chiedere scusa ai suoi concittadini. La stessa definizione di “teppisti” è stata però utilizzata da molti in questi giorni, non solo tra i politici, come il governatore repubblicano del Maryland Larry Hogan, ma anche tra i commentatori dei media “mainstream”.

Lo stesso presidente Obama, nel corso di un vertice con il premier giapponese Abe all’insegna del militarismo, ha avuto soltanto parole di condanna per gli abitanti di Baltimora che protestavano contro la polizia. Obama ha affermato che coloro che hanno fatto ricorso a metodi violenti “non hanno scuse” per un comportamento che “sottrae lavoro e opportunità agli abitanti di quest’area”.

La reazione dei politici americani ai fatti di Baltimora è dunque prevedibilmente caratterizzata dal completo disinteresse per le condizioni di forte disagio e sopraffazione in cui sono costretti a vivere ampi strati della popolazione negli Stati Uniti. Le manifestazioni di Baltimora, così come quelle di Ferguson, sono il sintomo di una realtà sociale pronta a esplodere sotto le pressioni di un processo che da decenni ha prodotto regressione e povertà, frutto di dinamiche economiche, favorite dalla classe al potere, che hanno fatto della società americana una delle più inique tra i paesi sviluppati.

Le manifestazioni di Baltimora, così come quelle di Ferguson, sono il sintomo di una realtà sociale pronta a esplodere sotto le pressioni di un processo che da decenni ha prodotto regressione e povertà, frutto di dinamiche economiche, favorite dalla classe al potere, che hanno fatto della società americana una delle più inique tra i paesi sviluppati.

La deindustrializzazione forzata che ha interessato vaste aree degli Stati Uniti si è accompagnata alla finanziarizzazione dell’economia, con il conseguente trasferimento della ricchezza dai lavoratori e dalla classe media a una ristretta élite parassitaria. A questa evoluzione ha contribuito in maniera decisiva l’amministrazione Obama, dal momento che negli anni seguiti alla crisi del 2008 praticamente tutto l’aumento di ricchezza prodotto negli USA è andato a beneficio dell’1% situato al vertice della piramide sociale.

Il quartiere di Baltimora in cui è cresciuto Freddie Gray - Sandtown-Winchester - è una sorta di emblema del dramma vissuto da intere comunità nelle ex aree industriali degli Stati Uniti. Qui, più della metà della popolazione tra i 16 e i 64 anni risulta senza lavoro e il reddito medio annuo pro-capite è al di sotto della soglia ufficiale di povertà. Inoltre, il livello di degrado è confermato dal fatto che tra un quarto e un terzo degli edifici di Sandtown è a tutt’oggi disabitato.

Nonostante queste condizioni, per Obama e il resto della classe politica USA non esistono “scuse” o “ragioni” dietro all’esplosione della rabbia degli abitanti di Baltimora. La loro indifferenza è tanto più spietata alla luce del fatto che, al contrario, le “scuse” continuano ad abbondare per le politiche repressive e violente del governo e delle forze di polizia.

Solo pochi giorni prima degli scontri a Baltimora, Obama si era ad esempio presentato in pubblico ammettendo la sua responsabilità nell’assassinio con un missile lanciato da un drone di due operatori umanitari in Pakistan ostaggi di al-Qaeda. La “scusa”, in questo caso, è legata alla farsa della “guerra al terrore”, la quale ha fornito e continua a fornire la giustificazione per la distruzione di interi paesi.

Le “scuse” sono poi puntualmente a disposizione della stessa polizia americana che uccide cittadini quasi sempre disarmati e inoffensivi senza che vi sia alcuna conseguenza legale per i responsabili. I fatti di Baltimora hanno infine confermato ancora una volta come il fattore razziale, se pure importante, è tutt’altro che determinante in circostanze simili. Dal sindaco della città fino all’inquilino della Casa Bianca, passando per i membri del Congresso e i professionisti del contenimento delle tensioni sociali legati al Partito Democratico, come il reverendo Al Sharpton, tutti i leader della comunità afro-americana hanno condannato senza riserve le proteste per la morte di Freddie Gray e appoggiato la militarizzazione della città del Maryland.

I fatti di Baltimora hanno infine confermato ancora una volta come il fattore razziale, se pure importante, è tutt’altro che determinante in circostanze simili. Dal sindaco della città fino all’inquilino della Casa Bianca, passando per i membri del Congresso e i professionisti del contenimento delle tensioni sociali legati al Partito Democratico, come il reverendo Al Sharpton, tutti i leader della comunità afro-americana hanno condannato senza riserve le proteste per la morte di Freddie Gray e appoggiato la militarizzazione della città del Maryland.

Se a soffrire delle peggiori condizioni sociali ed economiche negli Stati Uniti sono spesso gli americani di colore, la questione cruciale per la comprensione delle esplosive tensioni sociali che attraversano questo paese non è però legata alla razza bensì alle differenze di classe, imposte spietatamente da un apparato di potere, composto sia da bianchi che da neri, pronto a utilizzare metodi da stato di polizia per schiacciare la resistenza di chiunque si batta per un sistema diverso.