- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Emy Muzzi

di Emy Muzzi

Londra. Nel tentativo di venire a capo della disfatta Labour e di capire cosa ci riservano gli scenari post elettorali in Gran Bretagna, Altrenotizie ha incontrato Tony Travers, professore di politiche governative alla London School of Economics e direttore "LSE London”, centro di ricerca di livello mondiale che sforna studi ed analisi di impatto mondiale sugli assetti di politica, geopolitica ed economia. LSE London sta lavorando ad un’analisi del comportamento dell’elettorato a queste elezioni politiche che segnano il ‘disincanto’ degli elettori verso i Labour.

Professor Travers, in questi giorni coincitati di dimissioni, candidature e ritiro candidature alla guida dei Labour il partito sembra allo sbaraglio. Quali scelte dovrebbero fare i Labour del post-Miliband per sopravvivere alla disfatta elettorale?

“Sicuramente la questione è più profonda e radicale dell’andare a destra, verso i New Labour di Tony Blair o più a sinistra verso i sindacati. Andrei oltre tutto questo per dire che il Labour Party ha bisogno di andare avanti con un leader nuovo e giovane che non abbia alcun legame con la leadership del partito dal 1997 al 2010.

Perché?

“Per via dell’eredità del passato. Penso che Tony Blair sia stato un leader importante; del resto ha vinto tre elezioni. Ma la ragione principale è il coinvolgimento di Blair con la guerra in Iraq, ed anche per via del fatto che i labour erano al governo nel momento in cui è scoppiata la crisi finanziaria globale”.

I sindacati (Unite in particolare) hanno portato Ed Miliband alla leadership a scapito del fratello David, ma portano fondi e voti; come può il partito svincolarsi visto che, anche attraverso la campagna contro la privatizzazione della sanità pubblica (NHS) hanno un ruolo fondamentale?

“Innanzitutto bisogna chiarire che sì, la NHS può essere anche una bandiera della campagna elettorale, ma non porta necessariamente alla vittoria; questa è una delle lezioni di questo risultato elettorale. Penso che le relazioni tra Labour e Trade Unions siano complicate da decenni. Questo ha danneggiato il partito negli anni ’70; in seguito sono state le leggi-sindacato della Thatcher a favorire - involontariamente e paradossalmente - i Labour, perché, indebolendo le Unions riducevano anche la loro influenza sul partito.

Chi, tra i candidati alla guida Labour è il meno ‘influenzato’?

“Beh, vediamo, Liz Kendall è lontana dall’eredità di partito di cui parlavamo, ed anche David Lammy; sono entrambi lontani dalle ultime leadership e sufficientemente distanti dalle passate amministrazioni Blair-Brown”. LSE London sta elaborando un’analisi sul comportamento di voto. A cosa si deve ciò che lei ha definito ‘disincanto’ rispetto ai Labour?

LSE London sta elaborando un’analisi sul comportamento di voto. A cosa si deve ciò che lei ha definito ‘disincanto’ rispetto ai Labour?

“Nel nord dell’Inghilterra c’è stato uno spostamento di voti dai Labour all’UKIP in un contesto in cui i Liberal Democratici hanno perso sia dai Conservatori che dai Labour stessi. Questo si deve al fatto che in termini di contenuti i Labour hanno incentrato la loro comunicazione sul fatto di essere il partito in favore dei poveri contro i ricchi escludendo del tutto gli aspiranti middle-class che rappresentano poi gran parte dell’elettorato. Si tratta di non aver avuto l’abilità di comunicare con successo, e questo lo hanno riconosciuto anche loro stessi”.

Ma nel frattempo l’opposizione in Parlamento è di fatto divisa tra Labour e SNP. Si rischia l’immobilità?

“Questo aspetto non è ancora stato discusso sui media, ma è vero che l’opposizione è spaccata in due fazioni in lotta tra loro e che gli stessi laburisti sono spaccati in due fazioni. Questo è un grosso vantaggio per Cameron in Parlamento,

Lei ha detto che i risultati di queste elezioni sono un passo ulteriore verso la fine del sistema bipartitico inglese. Possiamo considerarlo già finito?

“Da tempo parlo della fine del two-party system. Ma se da una parte la percentuale del consenso elettorale per entrambi Laburisti e Conservatori diminuisce e nuovi pariti emergono, dall’altra i nuovi soggetti in campo non hanno ancora raggiunto grandi dimensioni. Lo stesso SNP ha 56 seggi contro 331 della maggioranza Tory e 232 dei Labour. In sostanza il sistema bipartitico continua a funzionare anche se lo share dei voti diminuisce progressivamente. Credo che questo durerà più a lungo di quanto abbiamo previsto...”

Questo complica il pieno svolgimento della dialettica democratica e del dibattito parlamentare?

“Io ho fiducia nella democrazia britannica perché è l’elettorato che fa la democrazia non i partiti politici. Del resto abbiamo avuto maggioranze assolute molto più problematiche come ad esempio sotto la Thatcher”.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

La Camera dei Rappresentanti del Congresso di Washington questa settimana ha approvato a larga maggioranza il cosiddetto USA Freedom Act che dovrebbe mettere fine alla raccolta di massa di dati telefonici dei cittadini americani da parte dell’Agenzia per la Sicurezza Nazionale (NSA).

In realtà, il provvedimento non solo rischia di istituzionalizzare ancor più una pratica gravemente lesiva della privacy, sia pure con modeste limitazioni, ma lascia intatte le facoltà della NSA di sorvegliare le comunicazioni elettroniche che avvengono ogni giorno in ogni angolo del pianeta.

Il Freedom Act è stato licenziato con 338 voti a favore e 88 contrari e, se approvato anche dal Senato, modificherà una norma contenuta nella sezione 215 del famigerato Patriot Act del 2001 che autorizza l’intercettazione indiscriminata dei “metadati” telefonici gestiti dalle compagnie americane.

Questo emendamento potrebbe fare in modo che il governo non possa più raccogliere e archiviare direttamente i dati, i quali verranno invece conservati dalle stesse compagnie di telecomunicazioni. Le agenzie governative potranno tuttavia continuare ad accedere alle informazioni, ma dopo avere ottenuto l’approvazione del Tribunale per la Sorveglianza dell’Intelligence Straniera (FISC), che si riunisce e delibera nella totale segretezza. La NSA o l’FBI dovranno anche sottoporre alle compagnie richieste relativamente mirate, sulla base cioè di “termini specifici” legati a ipotetiche minacce terroristiche.

Inoltre, il Freedom Act istituisce una figura non ben definita che dovrebbe teoricamente rappresentare l’interesse dei cittadini di fronte al FISC, dove però continueranno a non apparire coloro che sono oggetto dei provvedimenti di sorveglianza del governo. Le compagnie telefoniche avranno poi la possibilità di rendere pubbliche le richieste che riceveranno dalle agenzie di intelligence, sia pure con serie restrizioni.

La leadership repubblicana alla Camera aveva di fatto blindato il Freedom Act, impedendo il voto in aula su qualsiasi emendamento, nonostante alcuni deputati avessero manifestato l’intenzione di presentare modifiche migliorative.

La quasi unanimità con cui è stata votata mercoledì la nuova legge alla Camera dovrebbe ora lasciare spazio alle divisioni che vengono registrate al Senato, soprattutto all’interno della stessa maggioranza repubblicana. Le pressioni per giungere a un provvedimento definitivo sono però notevoli, visto che il prossimo primo giugno scadrà proprio l’autorizzazione della NSA alla raccolta in blocco dei dati telefonici basata sulla sezione 215 del Patriot Act.

Un semplice rinnovo dell’autorizzazione sembra essere improbabile, poiché settimana scorsa una corte d’appello federale aveva dichiarato illegale il programma di sorveglianza autorizzato da questa legge. Un qualche compromesso dovrebbe quindi uscire dal Senato oppure, secondo i giornali americani, il Patriot Act potrebbe essere prorogato per un breve periodo in attesa di un accordo. Politici e commentatori che appoggiano il Freedom Act insistono nel sottolineare l’importanza della legge nel raggiungere un punto di equilibrio tra la privacy dei cittadini americani e la necessità di difendere gli Stati Uniti dalla minaccia del terrorismo, anche se esistono prove abbondanti che le operazioni della NSA non hanno aiutato a sventare praticamente nessun attentato terroristico.

Politici e commentatori che appoggiano il Freedom Act insistono nel sottolineare l’importanza della legge nel raggiungere un punto di equilibrio tra la privacy dei cittadini americani e la necessità di difendere gli Stati Uniti dalla minaccia del terrorismo, anche se esistono prove abbondanti che le operazioni della NSA non hanno aiutato a sventare praticamente nessun attentato terroristico.

In realtà, le modifiche approvate questa settimana dalla Camera non sono altro che un giochetto politico per consentire alla NSA di continuare a intercettare a tappeto le comunicazioni di persone innocenti, dando l’impressione di avere rimediato agli eccessi dell’intelligence rivelati al mondo grazie al coraggio di Edward Snowden.

Oltre al fatto che le agenzie governative potranno comunque accedere alle informazioni desiderate grazie anche alla solerte collaborazione delle compagnie telefoniche e di un tribunale (FISC) che asseconda in pratica tutte le richieste sottoposte alla propria attenzione, la sorveglianza di massa continuerà a essere autorizzata da altre due leggi tuttora in vigore e che resteranno inalterate.

La prima è la sezione 702 del FISA Amendments Act, il quale, come suggerisce il nome, nel 2008 ha emendato la legge sulla Sorveglianza dell’Intelligence Straniera del 1978. In base a questa disposizione, il governo può intercettare le comunicazioni elettroniche di cittadini non americani che si trovano in un paese diverso dagli Stati Uniti anche in assenza di un ragionevole sospetto.

Nonostante questi limiti, la sorveglianza condotta secondo la sezione 702 può riguardare anche cittadini americani, se ciò viene fatto in maniera “non intenzionale”. La vera perla nel ventaglio di norme pseudo-legali a disposizione della NSA è però l’oscuro Ordine Esecutivo 12333, firmato dal presidente Reagan nel 1981.

La vera perla nel ventaglio di norme pseudo-legali a disposizione della NSA è però l’oscuro Ordine Esecutivo 12333, firmato dal presidente Reagan nel 1981.

Questa sorta di decreto legge è stato modificato più volte negli anni successivi e dimostra come la gran parte dei programmi di sorveglianza di massa in America avvenga di fatto senza nemmeno l’apparenza di un qualche controllo o autorizzazione di un organo legislativo.

L’Ordine Esecutivo 12333 consente intercettazioni virtualmente illimitate ai danni di chiunque si trovi al di fuori degli Stati Uniti ma, anche in questo caso, nella rete finiscono puntualmente i cittadini americani, dal momento che la NSA inghiotte indiscriminatamente tutti i dati che transitano sui server delle compagnie private, spesso situati fisicamente in un paese straniero.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

Prima l’incontro con il Papa a San Pietro, insolitamente lungo per il rigido protocollo vaticano; quindi la riunione con Renzi, definita “importante e molto positiva”, poi la visita a Cuba del Presidente francese Francoise Hollande, primo Capo di Stato occidentale a visitare l’isola negli ultimi anni. E’ il bilancio più che positivo dell’offensiva diplomatica e politica lanciata da Raul Castro, iniziata con la presenza sulla Piazza Rossa di Mosca per le celebrazioni del 70esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo.

Un tour che ha riportato l’isola socialista e il suo presidente all’attenzione mediatica internazionale e che ha collocato Cuba nell’agenda di politica estera di questi mesi a venire. Due le scadenze ravvicinate: quella del prossimo 28 Maggio, quando dovrebbe concretizzarsi sul piano formale la rimozione di Cuba dalla black list statunitense dei paesi che sostengono il terrorismo e poi la visita nell'isola di Papa Francesco, prevista dal 19 al 22 di Settembre.

Il ruolo del Pontefice nel ripensamento della politica degli USA verso Cuba è stato ripetutamente riconosciuto da Castro come da Obama e il suo viaggio pastorale sull’isola non potrà che beneficiare ulteriormente il clima - già positivo - nel quale si continuano a svolgere gli incontri tra le due diverse diplomazie.

Il mutamento intervenuto nell’approccio europeo è importante. Tanto Hollande quanto Renzi sembrano aver mandato in soffitta l’ostilità europea che si esprimeva nella “posizione comune” voluta a suo tempo da Aznar. Bruxelles segue quindi con attenzione l’evolversi del dialogo tra Washington e L’Avana. Sa che l’apertura della strada verso l’America Latina passa da Cuba, paese di riferimento sia per i 13 paesi dell’ALBA che per l’insieme dei paesi latinoamericani, a cominciare dai 33 rappresentati nella CELAC, dove Cuba esercita una importante leadership.

Il tour diplomatico di Raul ha quindi aperto il terreno per un nuovo ruolo di Cuba anche nella relazione con l’Occidente. Il processo di ammodernamento del sistema cubano può ora giovarsi di un clima inedito per l’isola, che pur continuando a patire il blocco vede una fase completamente nuova per una sua integrazione piena nel sistema di relazioni internazionali.

In tempi non sospetti, quando i tentativi sotterranei della diplomazia cubana non avevano ancora trovato la strada per la retromarcia di Obama, Fidel Castro disse che i cubani sono più preparati per la guerra che per la pace. Si riferiva ad una certa attitudine ad affrontare l’isolamento, il terrorismo ed una estensione planetaria del bloqueo, che vedeva Europa e Canada distinguersi nel giorno del voto all’Onu ma allinearsi nella ostilità negli altri giorni dell’anno.

E se i tempi cambiano lentamente, le attitudini ci mettono ancora meno, visto che il sostegno dei cubani alla nuova fase delle relazioni tra Cuba e Usa è palpabile, pur con legittime perplessità sul “come” e “quando”. Proseguono così con il vento a favore i colloqui tra gli staff delle due cancellerie, sebbene i riflessi interni dei rispettivi paesi vedono scenari decisamente diversi.

Se infatti per Cuba non esistono opposizioni interne alla linea del dialogo, non altrettanto si può dire per quanto riguarda gli USA. Ha destato scalpore che i repubblicani non si oppongano alla decisione della Casa Bianca di escludere Cuba dalla lista dei paesi che sponsorizzano il terrorismo. Ma non si tratta certo di un cambio di marcia, ovvero di riconoscere che Cuba non avrebbe mai dovuto far parte di quella lista; bensì della consapevolezza che la decisione di Obama è nelle prerogative presidenziali e né il Senato, né il Congresso - sebbene entrambi a maggioranza repubblicana - possono farci molto.

Lo scontro è rimandato a quando Obama deciderà di far portare in aula la legge che abolirà l’embargo. Quaranta congressisti hanno già pronto un progetto di legge ad hoc: è lì che la lobby anticubana, presente tra i repubblicani come tra i democratici, proverà ad impedire quello che sarebbe davvero l’atto di nascita del disgelo.

Il successo del dialogo dipenderà anche dai tempi nei quali il processo di normalizzazione avverrà. Obama infatti ha solo un anno e mezzo alla Casa Bianca e in questo senso i colloqui preparatori non potranno dilatare all’infinito il preambolo della riapertura delle relazioni diplomatiche. Lo stesso Raul da parte sua, pur ricordando che “i tempi non saranno brevi”, avrebbe interesse ad accellerare: non solo ogni giorno in più con il blocco costa sacrifici importanti all’isola, ma tra un anno ci sarà il Congresso del PCC dove confermerà il ritiro già annunciato ed è ovvio che aggiungerebbe un valore esemplare farlo dopo aver ottenuto il risultato storico della fine del blocco. Ma nonostante la reciproca buona volontà dei negoziatori, le questioni sul tavolo non sono né poche né semplici. Riconoscersi diplomaticamente tra i due paesi non implica per gli USA anche il riconoscimento dell’identità politica cubana, che è il vero tema che si muove sullo sfondo dei negoziati.

Ma nonostante la reciproca buona volontà dei negoziatori, le questioni sul tavolo non sono né poche né semplici. Riconoscersi diplomaticamente tra i due paesi non implica per gli USA anche il riconoscimento dell’identità politica cubana, che è il vero tema che si muove sullo sfondo dei negoziati.

Cuba intende comunque il dialogo sulla base di reciprocità e parità di condizioni. Immigrazione, integrità territoriale (Guantanamo), fine delle attività sovversive sull’isola, Ley de Adjuste cubano, sicurezza comune, verranno discusse nel rispetto della reciproca sovranità politica.

D’altra parte lo stesso Obama non può apparire solo come colui che concede e questo la scaltra diplomazia cubana lo sa perfettamente, in questo senso si dovranno trovare elementi di comune interesse a sancire una trattativa reciprocamente soddisfacente.

Non sarà impossibile. Cuba è conscia di come alcuni temi servano a Obama tanto quanto a Raul. Il ritiro USA da Guantanamo, la cui chiusura era una promessa elettorale di Obama, oggi potrebbe essere offerta tanto a Castro come prova di buona volontà quanto agli americani come prova di realizzazione di quanto promesso. Gli USA potranno rimuovere le norme USA che rendono i cubani benvenuti solo se illegali, mentre tutti gli altri finiscono in galera.

L’abolizione delle norma del piè mojado (quella per cui un cubano uscito illegalmente dall’isola viene dotato di residenza per il solo fatto di calpestare il territorio statunitense) è stato uno dei più fiorenti business dei pescecani di Miami e la sua eliminazione avrebbe dei riflessi inevitabili proprio sulle organizzazioni terroristiche che ancora operano indisturbate in Florida. Le condizioni per farlo ci sono: la composizione dell’emigrazione cubana è cambiata, non è più quella della seconda metà del secolo scorso. Oggi la stessa popolazione cubano americana della Florida emigrata negli ultimi 20 anni, vuole una normalità nelle relazioni che consenta viaggi e invii delle rimesse in denaro più semplici e rapidi.

Nello stesso tempo gli Stati Uniti sanno perfettamente che seppure a Cuba non potranno mai chiedere di abbandonare il Venezuela e gli altri paesi latinoamericani verso i quali L’Avana ha sempre sostenuto un ruolo di riferimento, Raul potrebbe però aprire un binario parallelo che favorisca gli investimenti statunitensi in un paese dove struttura industriale e commercio vanno decisamente reinventati. Aprire la strada alle major statunitensi in un nuovo mercato e cominciare ad interrompere l’incessante afflusso di capitali cinesi e russi in America Latina sarebbe un risultato molto importante per il presidente USA. Certo, Cuba muoverà su questa scacchiera le pedine che considera più convenienti, ma in quest’ambito i due paesi possono trovare convenienze importanti reciproche.

Certo, Cuba muoverà su questa scacchiera le pedine che considera più convenienti, ma in quest’ambito i due paesi possono trovare convenienze importanti reciproche.

A riprova di ciò, i cantieri proliferano. Si aprono nuovi hotel, si riparano strade e si ampliano aeroporti in previsione dell'ondata di turismo proveniente dagli Usa, destinato a raddoppiare in poco tempo i milioni di turisti del resto del mondo che annualmente visitano l’isola.

A disegnare quella che più che un epoca di cambi sembra voler disegnare un autentico cambio d'epoca, arrivano i traghetti passeggeri provenienti dagli USA, che attraccano ormai anche nel porto dell’Avana. Dalla Florida a Cuba si va in aereo o in traghetto: niente più balseros, niente più vittime, niente più politicanti che ci speculavano sopra. Agli squali di mare e a quelli di Miami non resta che la delusione per i tempi che furono.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La crisi politica che sta attraversando la Macedonia dall’inizio dell’anno ha fatto segnare una drammatica accelerazione in questi ultimi giorni con un violento scontro armato in una delle più importanti città del paese balcanico. Parallelamente, il panorama politico domestico continua a essere turbato dagli attacchi dell’opposizione al governo conservatore del primo ministro, Nikola Gruevsky, scosso martedì dalle dimissioni di due importanti ministri.

A partire dal mese di febbraio, il leader dell’Unione Socialdemocratica (SDSM), Zoran Zaev, ha inziato a rendere pubbliche una serie di intercettazioni di conversazioni di esponenti del governo che dimostrerebbero varie illegalità commesse dagli uomini al potere, da brogli elettorali alla manipolazione del sistema giudiziario.

Zaev continua inoltre ad accusare il premier di avere attuato una svolta autoritaria, con piani, tra l’altro, per mettere sotto controllo la stampa e sorvegliare le comunicazioni di decine di migliaia di persone.

In particolare, una delle intercettazioni diffuse dal leader socialdemocratico aveva scatenato settimana scorsa una manifestazione di protesta nella capitale, Skopje. I dimostranti si erano mobilitati per contestare il governo dopo che erano emerse le manovre delle autorità per insabbiare le indagini sulla morte nel 2011 di un 22enne dopo le percosse subite da un agente di polizia.

Al centro delle critiche dell’opposizione vi erano soprattutto il ministro dell’Interno, Gordana Jankulovska, quello dei Trasporti, Mile Janakieski, e il numero uno dell’intelligence macedone, nonché cugino del primo ministro, Saso Mijalkov. Martedì, tutti e tre hanno rassegnato le proprie dimissioni, prontamente accettate da Gruevsky, nel tentativo di allentare le pressioni sul governo.

La mossa non ha però soddisfatto l’opposizione socialdemocratica, la quale chiede le dimissioni dello stesso Gruevsky e dell’intero gabinetto, mentre Zaev ha indetto una nuova manifestazione di protesta per domenica prossima.

Se le tensioni interne alla Macedonia sono almeno in parte causate da una precaria situazione economica e sociale e da un diffuso malcontento verso il governo, sono in molti a sospettare che dietro la campagna di Zaev e del suo partito ci siano le mire di alcuni paesi occidentali interessati a destabilizzare il paese.

Governi stranieri starebbero cioè impiegando i consueti metodi che negli anni scorsi hanno portato al lancio delle cosiddette “Rivoluzioni Colorate” in vari paesi dell’est europeo, appoggiando politici di opposizione e organizzazioni della società civile nello sforzo di capitalizzare l’ostilità nei confronti dei partiti al potere, così da dare una copertura democratica a veri e propri colpi di stato.

A questo scenario ha fatto riferimento il primo ministro Gruevsky quando ha sostenuto, quasi certamente in maniera corretta, che le intercettazioni diffuse da Zaev provengono da agenzie di intelligence straniere, coinvolte con lo stesso leader socialdemocratico in un complotto per deporre il suo governo. Recentemente, Zaev è stato incriminato con l’accusa di avere commesso atti di “violenza contro i rappresentanti delle più alte autorità” del paese. I tentativi di colpire Gruevsky dipendono in larga misura dalle relazioni cordiali mantenute dal suo governo con la Russia, apparse più che evidenti dal rifiuto ad appoggiare le sanzioni USA/UE applicate contro Mosca per la questione Ucraina e dalla disponiblità a ospitare sul territorio macedone una parte del nuovo gasdotto progettato dal Cremlino in sostituzione del defunto “South Stream” che avrebbe dovuto originariamente attraversare la vicina Bulgaria.

I tentativi di colpire Gruevsky dipendono in larga misura dalle relazioni cordiali mantenute dal suo governo con la Russia, apparse più che evidenti dal rifiuto ad appoggiare le sanzioni USA/UE applicate contro Mosca per la questione Ucraina e dalla disponiblità a ospitare sul territorio macedone una parte del nuovo gasdotto progettato dal Cremlino in sostituzione del defunto “South Stream” che avrebbe dovuto originariamente attraversare la vicina Bulgaria.

Quest’ultima vicenda chiarisce l’importanza della Macedonia per gli obiettivi strategici degli Stati Uniti, intenzionati a boicottare la partnership energetica tra Russia e Unione Europea. Il nuovo gasdotto russo dovrebbe essere dirottato dal Mar Nero verso la Turchia e, da qui, alla Grecia fino ad un terminale in Serbia – passando appunto per la Macedonia – prima di raggiungere l’Europa occidentale.

Come ha spiegato qualche giorno fa un’analisi apparsa sull’agenzia di stampa ufficiale russa Sputniknews, “se la Macedonia dovesse finire nel caos o se il suo governo venisse deposto illegalmente, il gasdotto balcanico resterebbe un sogno”.

Per ottenere questo e altri obiettivi potrebbero essere state messe in atto non solo le provocazioni che stanno vedendo protagonista Zoran Zaev ma anche azioni violente. Lo scorso fine settimana, le forze di polizia macedoni hanno infatti dovuto fronteggiare nella città di Kumanovo un’incursione di un gruppo armato facente parte di una milizia albanese teoricamente dissolta parecchi anni fa, l’Esercito di Liberazione Nazionale (OHA), strettamente legata all’Esercito di Liberazione del Kosovo (UCK), ovvero uno degli strumenti utilizzati dagli Stati Uniti per avanzare i propri interessi nei Balcani.

Negli scontri hanno perso la vita 14 guerriglieri e 8 agenti delle forze di sicurezza macedoni. Dei 30 arrestati e incriminati per terrorismo, 18 erano kosovari, 11 cittadini della Macedonia e un albanese residente in Germania.

Nei giorni successivi agli incidenti, la stampa internazionale ha spiegato che quanto è accaduto a Kumanovo rischia di inasprire i conflitti interetnici in un paese dove un quarto della popolazione è albanese. La Macedonia era stata sull’orlo della guerra civile nel 2001, quando l’OHA aveva dato vita a un’insurrezione armata per chiedere maggiori diritti per la minoranza albanese.

Dopo mesi di scontri, con la mediazione dell’Occidente era stato trovato un accordo tra il governo e i ribelli, con questi ultimi che avevano deposto le armi in cambio di importanti concessioni. Grazie all’accordo di Ohrid, sottoscritto nell’agosto del 2001, era stata riconosciuta l’esistenza di un’etnia albanese all’interno di uno stato unitario macedone. I contenuti dell’intesa garantivano ampia autonomia alla minoranza albanese e alcuni mesi dopo sarebbero stati incorporati nella stessa costituzione macedone.

Secondo alcuni commentatori, le garanzie fissate nell’accordo di Ohrid sarebbero alla base del rifiuto dei due principali partiti albanesi di opposizione di appoggiare la campagna anti-governativa di Zaev. Lo stesso ex leader dell’OHA, Ali Ahmeti, ora membro della coalizione di governo a Skopje ha invitato gli albanesi di Macedonia ad adoperarsi per risolvere la crisi “all’interno dell’accordo di Ohrid”.

Nondimeno, l’iniziativa dei miliziani albanesi a Kumanovo solleva parecchie preoccupazioni per la stabilità del paese della ex Yugoslavia e, assieme alle trame orchestrate dall’opposizione socialdemocratica, lascia intendere che siano in atto manovre dirette dall’estero per giungere a un cambio di regime. L’inquietante ritorno all’azione dell’OHA e dell’UCK sembra essere calibrato per incoraggiare i sentimenti irredentisti della minoranza albanese, alimentati anche da recenti dichiarazioni del governo di Tirana per auspicare una futura unione con il Kosovo all’interno di un progetto per una “Grande Albania”.

L’inquietante ritorno all’azione dell’OHA e dell’UCK sembra essere calibrato per incoraggiare i sentimenti irredentisti della minoranza albanese, alimentati anche da recenti dichiarazioni del governo di Tirana per auspicare una futura unione con il Kosovo all’interno di un progetto per una “Grande Albania”.

L’Occidente, a sua volta, sta facendo la propria parte nell’esercitare pressioni sul governo di Gruevsky. Gli ambasciatori a Skopje di Stati Uniti, Unione Europea, Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia hanno ad esempio rilasciato una dichiarazione congiunta che condanna il governo macedone per non avere indagato sullo scandalo delle intercettazioni rivelate da Zaev, sollevando così “seri dubbi sull’impegno per i principi democratici e i valori della comunità Euro-Atlantica”.

L’assenza di progressi in questo senso, continua il comunicato, potrebbe mettere a rischio gli sforzi della Macedonia per entrare nella NATO e nell’Unione Europea.

La presa di posizione più dura è stata presa finora dal vice-presidente del Parlamento Europeo, Alexander Lambsdorff, il quale ha indicato apertamente il percorso da seguire in Macedonia verso quello che potrebbe essere l’ennesimo golpe promosso dall’Occidente dietro le apparenze di un processo di transizione democratica.

Senza mezzi termini, il politico del Partito Liberale Democratico tedesco ha affermato che il primo ministro “Gruevsky deve dimettersi”, poiché è diventato “un ostacolo all’allentamento delle tensioni interetniche”, provocate peraltro in gran parte da agenti dell’Occidente. Nuove elezioni dovranno essere dunque indette, “nel rispetto delle appropriate condizioni democratiche”, con l’obiettivo di installare un nuovo governo che, senza equivoci, prenda finalmente le distanze da Mosca.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

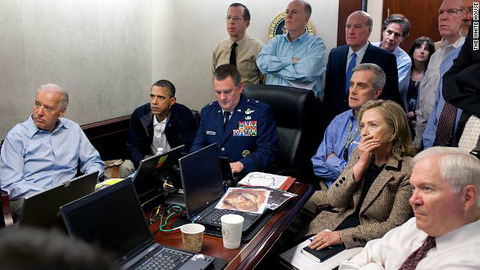

Nei giorni successivi all’assassinio di Osama bin Laden in Pakistan il 2 maggio del 2011, la Casa Bianca si era trasformata in una macchina di menzogne da distribuire all’opinione pubblica internazionale al fine di creare una versione accettabile dell’operazione che aveva portato alla morte del leader e fondatore di al-Qaeda. Questa è la conclusione a cui giunge l’ultima esplosiva rivelazione dell’autorevole giornalista investigativo americano, Seymour Hersh, pubblicata in questi giorni dalla London Review of Books.

Il resoconto del raid delle Forze Speciali USA in un edificio della città di Abbottabad proposto dall’amministrazione Obama, sostiene il noto reporter, “potrebbe essere stato scritto da Lewis Carroll”, l’autore di Alice nel Paese delle Meraviglie, vista la quantità di notizie fabbricate ad arte presenti in esso per nascondere la verità dei fatti.

Hersh ha prodotto una lunghissima e dettagliata indagine, uscita significativamente su una rivista letteraria in Gran Bretagna, basandosi sulle testimonianze di fonti anonime e non solo, sia negli Stati Uniti che in Pakistan, tra cui un membro in pensione dell’intelligence americana a conoscenza dei fatti relativi alla preparazione e all’esecuzione dell’operazione conclusasi con la morte di bin Laden.

Per cominciare, Washington aveva sempre assicurato che i vertici militari e dei servizi segreti pakistani non erano al corrente del raid condotto dalle Forze Speciali USA e che erano stati informati solo al termine del blitz. Hersh dimostra al contrario che l’operazione non solo era stata concordata con i due più importanti ufficiali militari pakistani - i generali Ashfaq Pervez Kayani e Ahmed Shuja Pasha, allora rispettivamente capo di stato maggiore dell’esercito e direttore generale della potente agenzia di intelligence ISI (Inter-Services Intelligence) - ma che bin Laden era di fatto prigioniero di Islamabad e che a consegnarlo agli americani era stato un agente segreto del paese centro-asiatico.

La ricostruzione di Hersh è stata sostanzialmente confermata dall’ex generale pakistano Asad Durrani, capo dell’ISI nei primi anni Novanta e inizia con la visita all’ambasciata americana di Islamabad di un ex agente della stessa agenzia di intelligence nell’agosto del 2010.

Quest’ultimo aveva approcciato il numero uno della CIA in Pakistan, Jonathan Bank, proponendogli di rivelare la località in cui si trovava Osama bin Laden in cambio del pagamento della taglia da 25 milioni di dollari messa sulla sua testa dal governo USA dopo gli attentati dell’11 settembre 2001. Accolto con un qualche scetticismo, l’agente pakistano superò il test della macchina della verità e di lì a poco la CIA si sarebbe messa in moto per far fronte ai principali ostacoli all’eliminazione del terrorista saudita, cioè tenere all’oscuro il più a lungo possibile le autorità pakistane e raccogliere prove sulla “qualità dell’informazione” ottenuta.

La CIA aveva allora affittato un’abitazione ad Abbottabad per sorvegliare l’edificio dove viveva bin Laden. Nel mese di ottobre, poi, l’informazione venne comunicata al presidente Obama, il quale, oltre a rimanere sbalordito del fatto che bin Laden si trovasse in Pakistan, chiese alla CIA di raccogliere prove incontrovertibili sulla sua identità.

Per la CIA e il comando delle Operazioni Speciali si rendeva dunque necessario ottenere il DNA di bin Laden, così da avere un riconoscimento certo, e preparare le condizioni per progettare un’incursione senza rischi. Entrambi gli obiettivi avrebbero potuto essere raggiunti solo con la collaborazione dei generali pakistani Kayani e Pasha e delle istituzioni da essi guidate. D’altra parte, l’agente segreto pakistano che si era presentato all’ambasciata USA aveva rivelato che l’abitazione di bin Laden ad Abbottabad era sotto il controllo dell’ISI. Il leader di al-Qaeda era stato trasferito qui nel 2006 dopo essere stato catturato, grazie alla collaborazione di tribù locali, sulle montagne dell’Hindu Kush, tra l’Afghanistan e il Pakistan, dove aveva vissuto fin dal 2001 con alcune delle sue mogli e svariati figli.

D’altra parte, l’agente segreto pakistano che si era presentato all’ambasciata USA aveva rivelato che l’abitazione di bin Laden ad Abbottabad era sotto il controllo dell’ISI. Il leader di al-Qaeda era stato trasferito qui nel 2006 dopo essere stato catturato, grazie alla collaborazione di tribù locali, sulle montagne dell’Hindu Kush, tra l’Afghanistan e il Pakistan, dove aveva vissuto fin dal 2001 con alcune delle sue mogli e svariati figli.

La tesi, sostenuta dal governo americano, che bin Laden avesse vissuto per anni senza essere notato dall’intelligence o dai militari pakistani in una località come Abbottabad aveva da subito suscitato molte perplessità, visto che a circa tre chilometri da quella che era la sua abitazione si trova un’Accademia Militare, a meno di due chilometri il quartier generale di un battagione dell’esercito e a 15 minuti di elicottero la base di Tarbela Ghazi dell’ISI.

Alla CIA venne inoltre rivelato che bin Laden era seriamente malato e fin dall’inizio del suo confino ad Abbottabad l’intelligence pakistana aveva ordinato a un medico dell’esercito, Amir Aziz, di trasferirsi in questa città per assistere il prezioso “ospite”.

Nel frattempo, gli USA non avevano dovuto faticare troppo per convincere le autorità pakistane a collaborare, visto che a Islamabad premeva continuare a ricevere gli aiuti militari tradizionalmente stanziati da Washington e sospesi proprio in quel frangente. Secondo la fonte di Hersh, la CIA era ricorsa anche a qualche “piccolo ricatto”, minacciando Islamabad della possibilità di far sapere ai Talebani e ai gruppi jihadisti attivi nella regione che il Pakistan teneva prigioniero il loro leader.

Qualche complicazione poteva tuttavia presentarsi relativamente alla posizione dell’Arabia Saudita, il cui regime stava finanziando il mantenimento ad Abbottabad del cittadino del regno bin Laden. Riyadh non desiderava infatti che la sua presenza in Pakistan fosse resa nota, soprattutto agli americani, per il timore che Washington avesse potuto spingere sui pakistani per conoscere i legami oscuri tra al-Qaeda e l’Arabia Saudita.

In ogni caso, il Pakistan aveva ormai accettato di collaborare con gli Stati Uniti. Il medico assegnato a bin Laden venne così incaricato di raccogliere campioni del suo DNA in cambio di una parte della già ricordata taglia da 25 milioni offerta dagli USA. In seguito, per non bruciare la copertura del dottor Aziz, gli USA avrebbero sacrificato un altro medico pakistano, Shakil Afridi, indicato pubblicamente come il responsabile del reperimento del DNA di bin Laden durante una campagna di vaccinazioni. Afridi, successivamente arrestato dalle autorità pakistante, era in realtà un informatore occasionale della CIA ma non aveva partecipato all’operazione bin Laden.

Hersh racconta degli scrupoli dell’amministrazione Obama prima di dare l’approvazione al raid per eliminare bin Laden, dal momento che un eventuale fallimento avrebbe potuto scatenare forti polemiche che si sarebbero trascinate fino alle successive elezioni, compromettendo le possibilità del presidente democratico di essere riconfermato alla Casa Bianca. Alla fine di gennaio del 2011 tra Washington e Islamabad venne finalmente raggiunto l’accordo sulle modalità dell’operazione da lanciare ad Abbottabad. Il capo di stato maggiore pakistano, generale Kayani, aveva richiesto che il raid fosse condotto da un team di pochi uomini e, soprattutto, che si concludesse con la morte di bin Laden.

Alla fine di gennaio del 2011 tra Washington e Islamabad venne finalmente raggiunto l’accordo sulle modalità dell’operazione da lanciare ad Abbottabad. Il capo di stato maggiore pakistano, generale Kayani, aveva richiesto che il raid fosse condotto da un team di pochi uomini e, soprattutto, che si concludesse con la morte di bin Laden.

A questo punto, il comando delle Forze Speciali americane presentò una lunga lista di domande ai vertici dell’ISI, in modo da conoscere nel dettaglio la situazione logistica che si sarebbe presentata ai propri uomini una volta entrati nell’abitazione di bin Laden. In un vecchio sito utilizzato per i test nucleari nel Nevada, addirittura, venne costruita una replica dell’edificio per consentire a una squadra scelta di “Seals” americani di esercitarsi prima del viaggio in Pakistan.

I militari e l’intelligence del Pakistan si impegnarono così a consentire il libero accesso dei velivoli americani addetti alla missione di morte ad Abbottabad, mentre una cellula di agenti USA si sarebbe occupata delle comunicazioni tra l’ISI, i comandanti statunitensi in Afghanistan e la squadra delle Forze Speciali incaricata del blitz.

L’accordo iniziale tra Stati Uniti e Pakistan prevedeva che l’operazione fosse tenuta segreta per almeno una settimana, dopodiché sarebbe stata diffusa una versione fabbricata ad arte per il pubblico. Obama avrebbe cioè annunciato che bin Laden era stato ucciso da un drone americano in una località sul versante afgano delle montagne dell’Hindu Kush. Ai generali Kayani e Pasha era stato poi assicurato che il loro contributo sarebbe rimasto segreto, anche per evitare lo scatenarsi di proteste in Pakistan, dove molti consideravano bin Laden un eroe.

Sia per i pakistani che per gli americani, l’operazione doveva necessariamente portare all’assassinio del numero uno di al-Qaeda. Per i primi, il fatto che gli USA fossero ormai a conoscenza della sua presenza nel paese rappresentava un rischio, mentre a Washington vi era verosimilmente molta preoccupazione per eventuali rivelazioni che il loro principale nemico avrebbe potuto fare riguardo gli intrecci tra la politica estera di Washington e la sua organizzazione fondamentalista.

Quello andato in scena il 2 maggio ad Abbottabad fu perciò “chiaramente e inequivocabilmente un omicidio premeditato”, nascosto dalla ricostruzione della Casa Bianca dei frangenti seguiti all’irruzione delle Forze Speciali nell’abitazione di bin Laden. Ufficialmente, quest’ultimo avrebbe dovuto essere catturato vivo se si fosse arreso in maniera tempestiva ma, secondo la versione ufficiale, era stato alla fine ucciso perché aveva opposto resistenza e cercato di raggiungere un’arma per combattere i soldati americani.

L’ISI aveva dunque preparato accuratamente l’arrivo delle Forze Speciali USA ad Abbottabad, garantendo ad esempio il black-out elettrico nella città e l’assenza totale di guardie a sorveglianza dell’edificio. Un’agente di collegamento dell’ISI guidò poi i “Seals” americani all’interno, fino al terzo piano dove, indisturbati, raggiunsero la stanza di bin Laden. Qui, due soldati spararono a ripetizione contro un uomo totalmente indifeso e, al contrario di quanto avrebbe successivamente sostenuto l’amministrazione Obama, senza che ci fosse stata alcuna sparatoria o che altre persone fossero state uccise nell’abitazione.

L’indagine di Hersh smentirebbe anche un’altra menzogna del governo americano, quella relativa al presunto ritrovamento di computer e dispositivi digitali di archiviazione contenenti importanti informazioni su al-Qaeda e possibili trame terroristiche. I soldati americani raccolsero soltanto alcuni libri e documenti ritrovati nella stanza di bin Laden, il quale, a differenza di quanto dichiarato dal governo USA per convenienza politica e per giustificare l’operazione, in quanto prigioniero dei militari pakistani non poteva agire da comandante operativo dell’organizzazione terroristica da Abbottabad. Al termine dell’operazione, all’interno della Casa Bianca iniziò un’accesa discussione circa l’opportunità di rivelare immediatamente l’accaduto, sia pure in maniera manipolata, o di attenersi agli accordi con i pakistani e attendere alcuni giorni.

Al termine dell’operazione, all’interno della Casa Bianca iniziò un’accesa discussione circa l’opportunità di rivelare immediatamente l’accaduto, sia pure in maniera manipolata, o di attenersi agli accordi con i pakistani e attendere alcuni giorni.

Il presidente Obama insisteva per la prima opzione e questa scelta venne facilitata dallo schianto di uno degli elicotteri della squadra inviata ad assassinare bin Laden contro il perimetro esterno dell’edificio di Abbottabad. L’incidente aveva reso infatti più complicato lo sforzo di mantenere segreta l’operazione e far credere alla versione del drone.

Questa decisione fece infuriare le autorità pakistane e fu seguita da una ricostruzione ufficiale degli eventi messa assieme in maniera frettolosa, producendo una serie di contraddizioni che avrebbero suscitato non pochi dubbi sulla sua veridicità. La Casa Bianca, ad ogni modo, finì per basare la propria versione nuovamente su una serie di menzogne.

Oltre a quelle relative ai fatti avvenuti all’intero dell’abitazione di bin Laden e alla collaborazione delle autorità pakistane, Hersh ha smascherato anche le dichiarazioni fuorvianti circa le modalità con cui gli USA erano arrivati al leader di al-Qaeda e alla sorte riservata al suo cadavere.

Obama aveva sostenuto che a partire dall’agosto del 2010 l’intelligence americana stava seguendo indizi che portavano al presunto “corriere” di bin Laden e controllando i suoi spostamenti era stato possibile individuare l’abitazione di Abbottabad. Per confermare l’esistenza della fantomatica figura del “corriere”, la Casa Bianca avrebbe poi riferito che il suo cadavere era stato rinvenuto dopo la sparatoria all’interno dell’edificio di Abbottabad, nonostante l’unica vittima dell’operazione fosse appunto bin Laden.

Il corpo del terrorista più ricercato del pianeta sarebbe stato infine portato prima in una base militare americana a Jalalabad, in Afghanistan, e poi a bordo della nave da guerra “Carl Vinson” che si trovava nel Mare Arabico settentrionale. Dopo essere stato trattato secondo quanto previsto dalla religione islamica, il cadavere sarebbe stato “seppellito in mare”.

Secondo Hersh e la sua fonte, invece, le cose andarono diversamente. I resti gravemente dilaniati di bin Laden erano stati identificati e fotografati in Afghanistan e poi presi in consegna dalla CIA per essere gettati da un elicottero sulle montagne dell’Hindu Kush. Le rivelazioni di Seymor Hersh sulla fine di Osama bin Laden confermano dunque ancora una volta come le dichiarazioni rilasciate dal governo americano e le notizie diffuse dalla stampa ufficiale debbano essere prese in ogni occasione quanto meno con le molle, se non come vere e proprie menzogne, soprattutto nei casi legati a questioni controverse o alla “sicurezza nazionale”.

Le rivelazioni di Seymor Hersh sulla fine di Osama bin Laden confermano dunque ancora una volta come le dichiarazioni rilasciate dal governo americano e le notizie diffuse dalla stampa ufficiale debbano essere prese in ogni occasione quanto meno con le molle, se non come vere e proprie menzogne, soprattutto nei casi legati a questioni controverse o alla “sicurezza nazionale”.

Prevedibilmente, l’indagine di Hersh, poiché basata in buona parte su fonti anonime, è stata subito attaccata dall’amministrazione Obama e da molti giornali “mainstream”, molti dei quali operano da autentiche casse di risonanza della propaganda di Washington, spesso riportando “rivelazioni” utili al governo fornite da fonti anonime all’interno di esso.

Nonostante le critiche subite, Hersh vanta in fin dei conti una credibilità infinitamente superiore a quella dei giornali ufficiali sostanzialmente allineati alle posizioni del governo. L’accuratezza delle sue indagini è confermata da decenni di rivelazioni che hanno alzato il velo sui crimini dell’imperialismo a stelle e strisce, dal massacro di My Lai in Vietnam nel 1968 alle torture dei prigionieri iracheni ad Abu Ghraib nel 2004, fino alla più recente devastante smentita dell’uso di armi chimiche da parte del regime siriano, impiegate al contrario dai “ribelli” sostenuti dall’Occidente con l’aiuto del governo turco.