- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La pesantissima sconfitta patita dal Partito Laburista britannico nelle elezioni di giovedì scorso ha provocato le prevedibili dimissioni del suo leader, Ed Miliband, scatenando immediatamente la corsa alla successione. Per dare un’idea del livello del dibattito interno al partito cui la Gran Bretagna assisterà a breve, nei giorni successivi alla chiusura delle urne un coro di voci ha chiesto il ritorno ai valori “centristi” e alle strategie del “New Labour” di Tony Blair, visto che la punizione impartita dagli elettori sarebbe dovuta a un eccessivo spostamento a sinistra sotto la guida di Miliband.

Personalità profondamente screditate come lo stesso Blair hanno fatto ritorno sui media d’oltremanica per dare lezioni alla leadership laburista uscente sulla linea politica da tenere per risollevare il partito. L’ex premier e potenziale criminale di guerra ha fatto appello in prima persona alla necessità di “rioccupare il centro della politica britannica”, ovvero di fare del “Labour” un partito di destra non solo nel programma ma anche nella retorica, tornando così a promuovere un’agenda apertamente “pro-business” e i propositi di “riforma” (distruzione) del settore pubblico.

La stessa interpretazione del rovescio elettorale laburista è stata data da uno degli architetti del “New Labour”, l’ex ministro per le Attività Produttive, Peter Mandelson, secondo il quale il partito ha sbagliato nel presentarsi in campagna elettorale “a favore dei poveri” e contro i ricchi, “ignorando completamente quella vasta parte della popolazione che si trova nel mezzo”.

Il riferimento a una classe media trascurata nasconde in realtà un rimprovero per non avere corteggiato a sufficienza o non avere dato abbastanza rassicurazioni al business britannico circa l’affidabilità del Partito Laburista nel continuare il percorso intrapreso dai conservatori, anche di fronte a una forte opposizione popolare e alle crescenti tensioni sociali causate dalle politiche del governo.

L’elenco dei fautori del “New Labour” che hanno rialzato la testa in seguito al fallimento della dirigenza Miliband include molti nomi, da Alan Johnson a Ben Bradshaw fino all’ex Cancelliere dello Scacchiere (Ministro delle Finanze), Alistair Darling.

Per quest’ultimo, sarebbe stato un errore anche ripudiare l’esperienza dei 13 anni di governo di Blair e Gordon Brown, come ha fatto Miliband. Darling ha tralasciato però di ricordare come i laburisti furono sonoramente sconfitti anche nelle elezioni del 2010 sull’ondata di repulsione per le politiche ultra-liberiste e guerrafondaie dei due ex primi ministri che egli stesso vorrebbe ora rilanciare per il partito.

Questo punto di vista è stato adottato anche da uno dei presunti favoriti per la successione a Miliband, il 36enne di origine nigeriana Chuka Umunna, già osannato da parte della stampa britannica come “l’Obama laburista”. In un articolo firmato da egli stesso e apparso domenica sul Guardian, il ministro-ombra per le Attività Produttive ha affermato che il partito ha “parlato alla nostra base elettorale ma non all’ambiziosa classe media”, dando così l’impressione di “non essere dalla parte di coloro che se la stanno cavando bene”. L’analisi della sconfitta fatta da Umunna rivela in maniera esemplare il processo di spostamento a destra attraversato dal Partito Laburista britannico. A differenza di quanto sostenuto dall’astro nascente del “Labour”, gli elettori hanno voltato le spalle al partito non perché troppo a sinistra, bensì precisamente per la virtuale indistinguibilità di esso dai conservatori, tanto più dopo il decennio a guida Tony Blair.

L’analisi della sconfitta fatta da Umunna rivela in maniera esemplare il processo di spostamento a destra attraversato dal Partito Laburista britannico. A differenza di quanto sostenuto dall’astro nascente del “Labour”, gli elettori hanno voltato le spalle al partito non perché troppo a sinistra, bensì precisamente per la virtuale indistinguibilità di esso dai conservatori, tanto più dopo il decennio a guida Tony Blair.

Il tentativo di Miliband di dare un’immagine di “sinistra” al suo partito nel pieno dell’orgia neo-liberista avanzata dal governo di coalizione conservatore-liberaldemocratico non ha convinto in nessun modo l’elettorato teoricamente di riferimento dei laburisti e ha prodotto un risultato ancora peggiore rispetto alle precedenti elezioni.

Gli sforzi per mascherare questa realtà sono significativamente evidenti nella ragione fornita per spiegare il dilagare del Partito Nazionale Scozzese (SNP) che in Scozia ha quasi completamente spazzato via i laburisti. Lo stesso Umunna, come la gran parte dei media e dei politici britannici, ha infatti attribuito questo fenomeno alla crescita di un sentimento nazionalista con “profonde radici culturali”.

Molto più semplicemente, l’SNP ha capitalizzato una campagna elettorale basata su un appello marcatamente anti-austerity, sia pure quasi esclusivamente retorico, al contrario di Miliband e i laburisti che si sono limitati tutt’al più a promettere un alleggerimento delle devastanti politiche anti-sociali dei “Tories”, pur impegnandosi a mantenere una condotta “responsabile” sulle questioni di bilancio.

I laburisti, in sostanza, hanno cercato di cavalcare in maniera decisamente limitata il malcontento verso il governo tra le classi più disagiate che hanno pagato le politiche di austerity di questi anni, pur mettendosi in competizione con i conservatori nel garantire la prosecuzione del rigore, in modo da ingraziarsi gli ambienti della City che, peraltro, hanno continuato a puntare su Cameron.

Le ragioni del rovescio decretato dalle urne per il “Labour” sono così sostanzialmente simili a quelle che hanno determinato la quasi estinzione politica del Partito Liberal Democratico britannico. I “Lib-Dem”, solitamenti accreditati di posizioni relativamente più a sinistra dei labursiti, hanno pagato a carissimo prezzo la partecipazione al governo guidato dai conservatori in questi cinque anni, vedendo ridotta la propria delegazione al parlamento di Londra a una manciata di deputati contro i 57 conquistati nel 2010. Per quanto riguarda la successione a Ed Miliband, in ogni caso, i media britannici hanno snocciolato vari nomi di probabili candidati. Per il Daily Telegraph, ad esempio, oltre al già citato Chuka Umunna i favoriti sarebbero il ministro-ombra della Sanità, Andy Burnham, il ministro-ombra dell’Interno nonché moglie del trombato di lusso Ed Balls, Yvette Cooper, e Dan Jarvis, ex ufficiale delle forze speciali considerato come possibile opzione al di fuori dell’establishment tradizionale del partito. Alla competizione parteciperà inoltre anche Liz Kendall, 43enne ex ministro-ombra della Sanità e fedelissima di Tony Blair.

Per quanto riguarda la successione a Ed Miliband, in ogni caso, i media britannici hanno snocciolato vari nomi di probabili candidati. Per il Daily Telegraph, ad esempio, oltre al già citato Chuka Umunna i favoriti sarebbero il ministro-ombra della Sanità, Andy Burnham, il ministro-ombra dell’Interno nonché moglie del trombato di lusso Ed Balls, Yvette Cooper, e Dan Jarvis, ex ufficiale delle forze speciali considerato come possibile opzione al di fuori dell’establishment tradizionale del partito. Alla competizione parteciperà inoltre anche Liz Kendall, 43enne ex ministro-ombra della Sanità e fedelissima di Tony Blair.

In aggiunta, scrive sempre il Telegraph, ci potrebbero essere svariati altri candidati con pochissime chances di successo ma che parteciparanno alla corsa per la guida del partito solo per mettersi in luce e ottenere uno degli incarichi nel governo-ombra una volta insediata la nuova leadership.

Al di là delle posizioni propagandate dagli aspiranti leader laburisti, l’esito della sfida interna che sta per prendere il via risulterà con ogni probabilità in un ulteriore spostamento a destra del baricentro del partito e, di conseguenza, anche del panorama politico britannico.

Ciò sembra essere confermato dalle intenzioni di uno dei favoriti, Andy Burnham, 45enne con origini nella “working-class” dei sobborghi di Liverpool. Burnham è considerato tra gli esponenti della “sinistra” laburista, tuttavia, secondo i suoi alleati nel partito, la sua campagna per la leadership si baserà su un’agenda “inclusiva”, cioè su un appello al business in pieno stile “New Labour”.

I tempi per il procedimento che porterà alla sostituzione del dimissinario Miliband e della sua vice, Harriet Harman, verranno decisi dal Comitato Nazionale Esecutivo del partito che prevede di riunirsi già all’inizio della prossima settimana.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

E' stata una parata militare imponente quella che Vladimir Putin ha messo in scena sulla Piazza Rossa di Mosca nel 70esimo anniversario della vittoria dell’Unione Sovietica sul nazifascismo. Alla presenza dei presidenti di Cina, India, Sudafrica, Cuba, Venezuela e di altri 30 dei 68 invitati, 15mila soldati russi, 1.300 militari stranieri, circa 200 mezzi corazzati e 143 tra aerei ed elicotteri, sono stati i protagonisti di quella che, a ragione, può essere chiamata come una dimostrazione di forza.

Una scenografia sottolineata da toni patriottici del'oggi appena mascherati dall’enfasi di una memoria che la Russia non intende abdicare sull’altare della fine dell’allora Unione Sovietica. Difficile del resto dargli torto nel voler rimarcare di fronte al mondo il credito di cui vanta per la vittoria sul nazifascismo; una vittoria ottenuta al prezzo di 27 milioni di morti e città distrutte, di sacrifici immensi da parte della popolazione.

Per i deboli in storia va riordato che l più emblematico di questi sacrifici - e allo stesso tempo quello fondamentale - fu la resistenza eroica di Stalingrado, dove dopo diciotto mesi di assedio della sesta armata della Wermacht affiancata dall’esercito italiano, ungherese e romeno, l’Armata Rossa riuscì a liberare la città e a dare così il via alla controffensiva che portò due anni dopo alla conquista di Berlino e alla resa incondizionata dei gerarchi nazisti con la bandiera sovietica sventolante sul tetto del Reichstag. Seppure la storiografia ufficiale narra solo di statunitensi liberatori, è bene sapere che dal punto di vista militare senza l’Unione Sovietica e i suoi 27 milioni di morti, oggi la storia racconterebbe ben altre vicende e la democrazia di cui l’Occidente si fregia sarebbe forse un’ipotesi scolastica da coltivare in elaborati clandestini.

A far da contraltare alle celebrazioni, è spiccata l’assenza di tutti i governi occidentali più importanti alla parata, riflesso pavloviano delle sanzioni contro la Russia, prodotto della politica ostile di Stati Uniti ed Europa. Le diplomazie europee e statunitensi affermano trattarsi di una presa di posizione determinata dalla vicenda ucraina e di quanto avvenuto in Crimea, ma se così fosse l'assenza alla parata militare sarebbe stata comunque superata da un alto livello nel resto delle celebrazioni, mentre invece pare che sarà solo la Cancelliera Angela Merkel a rappresentare il suo paese ai livelli più alti.

Eppure, la vittoria sul nazifascismo ed il ruolo sostenuto dall'Unione Sovietica meriterebbe il riconoscimento di tutti i paesi che combatterono l'orrore hitleriano e mussoliniano e l'occasione era propizia per inviare un messaggio di disponibilità all'ascolto. Niente da fare, Stati Uniti ed Europa preferiscono continuare sulla strada del confronto a mascelle serrate. I primi ci guadagnano, i secondi pagano ma, come ogni intendenza, seguono.

La sfilata russa è stata preparata con il maggior sfoggio di potenza bellica di questi ultimi anni. E' un chiaro messaggio di Putin rivolto agli Stranamore del Pentagono, che ritengono di poter continuare ad intruppare basi, uomini e batterie missilistiche ogni volta più vicini al territorio russo, così come stimolano il riarmo nazionalista giapponese e continuano a minacciare Pechino nel Mar della Cina.

A questo proposito la sfilata militare ha avuto come principale motivo d’interesse proprio la riaffermazione pubblica dell’asse Mosca-Pechino-Nuova Delhi, che tanto sul piano militare quanto su quello economico e finanziario, mette davvero in discussione il primato mondiale dell’Occidente a guida statunitense.

A questo proposito la sfilata militare ha avuto come principale motivo d’interesse proprio la riaffermazione pubblica dell’asse Mosca-Pechino-Nuova Delhi, che tanto sul piano militare quanto su quello economico e finanziario, mette davvero in discussione il primato mondiale dell’Occidente a guida statunitense.

Le immagini di Putin e Xi Jinping (con cui Mosca ha formato un’asse strategica economica e miitare) con al loro fianco il premier indiano Pranab Mukherjee (che ha con la Cina una partnership importante), indicano la volontà di relazionarsi unitariamente con Stati Uniti ed Europa ed esprimono un’idea di sviluppo e di governance planetaria multipolare che interrompe l’unipolarismo statunitense, rivendicando un ruolo strategico.

Miliardi di persone, risorse strategiche e territori immensi sostenuti da imponenti arsenali militari non potevano, del resto, rimanere dei nani politici e militari subordinati alla leadership statunitense, peraltro in profonda crisi.

Con questa nuova realtà, con questo nuovo approccio strategico per la governance globale, si dovrebbe costruire un dialogo fondato sull’integrazione reciproca e la suddivisione delle responsabilità, ma ad oggi la sfida militare e l’aggressione politica sembrano essere le scelte che un Occidente privo di vision globale mette in campo, con la speranza di poter continuare a perpetrare un comando che né le sue condizioni economiche, né quelle militari sembrano in grado di confermare.

Teatri di guerra in Medio Oriente, in Africa, in Asia, terrorismo internazionale e crisi economiche europee; migrazioni di massa e redistribuzione delle risorse energetiche ed alimentari; accesso all’acqua e salvaguardia ambientale sono alcuni dei temi sui quali il dialogo e la condivisione di analisi e soluzioni andrebbero ricercati proprio da Washington e Bruxelles, dal momento che anche Mosca, Pechino e Nuova Delhi hanno tutto l’interesse alla costruzione di un clima internazionale concertato ed inclusivo. Russia, Cina e India chiedono a chiare lettere un ruolo primario nello scacchiere globale, fatto anche di condivisione nella gestione del pianeta, di attenzione agli interessi strategici ed ai processi di consolidamento della loro crescita.

Ma l'allargamento dell'area di governo planetario viene visto come una minaccia agli interessi occidentali. Si costruiscono vere e proprie aggressioni alle sfere d'influenza e si vìolano accordi firmati, per poi, dopo l'inevitabile reazione, imporre sanzioni. Piuttosto che cercare un terreno possibile di partnership si preferisce destabilizzare il Medio Oriente e l’Europa dell’Est, elaborare progetti di colpi di stato nei confronti dei paesi che non si allineano ai voleri di Washington e realizzare operazioni di assalto alle loro riserve finanziarie.

Si sceglie di affrontare il dramma epocale delle migrazioni di massa con politiche repressive e la necessità di una migliore e diversa distribuzione delle risorse energetiche viene gestita con manovre politiche e speculative nel tentativo d’indebolire e piegare i paesi produttori di petrolio che sfuggono agli ordini della Casa Bianca.

Si sceglie di affrontare il dramma epocale delle migrazioni di massa con politiche repressive e la necessità di una migliore e diversa distribuzione delle risorse energetiche viene gestita con manovre politiche e speculative nel tentativo d’indebolire e piegare i paesi produttori di petrolio che sfuggono agli ordini della Casa Bianca.

Vista l'inutilità, se non addirittura il suo essere controproducente delle politiche di sanzioni ed embarghi, per USA, GB e Francia partecipare alla celebrazione di Mosca poteva essere un'occasione per passare dalle minacce alla riapertura di un dialogo. In questo senso l’assenza di Stati Uniti ed Europa alla parata militare risulta più un gesto di stizza che non una linea di lungimiranza politica.

Putin, come del resto Xi e Mukherjee, davvero non possono essere additati ad esempio per un modello di democrazia partecipativa, elemento d’altra parte che certo non figura tra le caratteristiche di USA ed Europa.

Ma Russia, Cina ed India sono paesi che non possono essere confinati nell’angolo dell’assenso dovuto. Men che mai per confermare, in spregio alla realtà, un mondo con al comando chi declina e all’obbedienza chi emerge.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Emy Muzzi

di Emy Muzzi

Londra. L’alba grigia che annuncia la vittoria dei Conservatori dopo la lunga notte elettorale in Gran Bretagna, ha una luce ambigua che dissimula nell’apparente continuità del governo Tory un cambiamento sostanziale: un punto di non ritorno. Nel segreto dell’urna i sudditi di sua Maestà hanno dato una batosta ai Laburisti e particolarmente a Ed Miliband, il quale - saggiamente - si è subito dimesso. I Conservatori di Cameron disporranno della maggioranza assoluta, risultato che nessuno aveva previsto, nè nelle stanze dei partiti, nè dagli istituti di rilevamento.

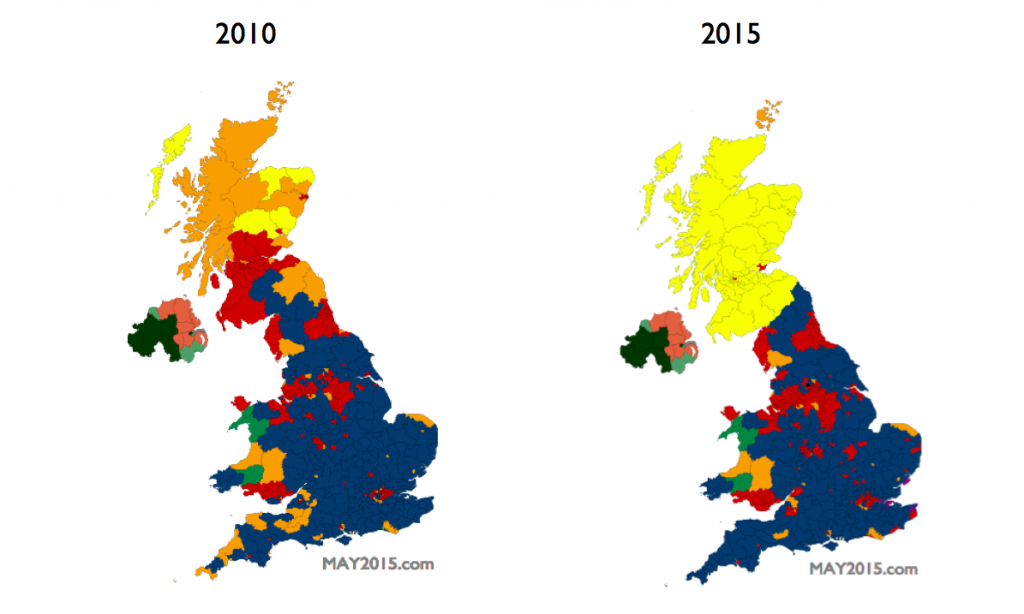

Il voto ha spaccato in due il Regno Unito portando l’indipendentista Scottish National Party ad una vittoria schiacciante che ha spazzato via il Labour ed umiliato i Liberal Democratici. E’ un colpo al cuore al bipartitismo come sistema e come idea politica che va oltre il timore del ‘Brexit’ e di un possibile ‘scisma scozzese’.

I dati non sono ancora definitivi, ma la tornata elettorale 2015 riconferma Cameron per altri cinque anni con un margine di vantaggio ampio; il risultato provvisorio, infatti, assegna 321 seggi contro 228 dei Labour. I blu di Cameron guadagnano 21 poltrone, i rossi Lab ne perdono 26. Distanza ampia, incolmabile. Un risultato che è la rivincita politica di un referendum indipendentista fallito solo per poco, ma evidentemente non per pochi. Nel 2010, infatti, i Labour avevano 41 seggi mentre oggi ne hanno solo uno.

I 40 seggi di differenza sono andati ad un SNP che sostiene, ad esempio, che andare all’Università debba dipendere dall’abilità e potenzialità di una persona e non dal suo conto in banca. Anche i Labour, da parte loro, avevano un programma di sostegno agli studi universitari, come del resto anche altri aspetti e programmi della politica SNP e Lab non sono poi così distanti. Allora cos’è che fa la differenza, che sposta i voti così radicalmente? Qual’era in questo caso la vera discriminante?

E’ la parola ‘national’ che ha una forza determinante a livello ideologico e politico (nel senso pragmatico del termine) in un contesto regionale, perché di regione si tratta ancora per il momento. Il bisogno di un governo in cui i cittadini si possano identificare, attraverso il quale possano definire la propria identità e questo avviene attraverso la definizione delle politiche locali, se la politica non è abbastanza forte, inclusiva o equa, anche attraverso la definizione del territorio stesso e dei propri confini.

La Scozia degli indipendentisti riproverà il coup referendario? Saremo a vedere. Ma una tale prospettiva dipende dagli assetti di maggioranza o minoranza in Parlamento, a Londra. Secondo gli analisti della London school of Economics, lo scenario (triste) sarebbe il seguente: i Conservatives indicono il Brexit, la Scozia è contraria all’uscita dal’Unione Europea e, pertanto, potrebbe indire un nuovo referendum, che qui chiameremo per assonanza ‘Scotxit’. Uscite a parte, la verità di questo andamento del voto chiarisce un’insofferenza per il tradizionale bipartitismo del quale, a certi livelli, non si distinguono neanche le differenze: cosa distinge Laburisti e Conservatori nella politica estera? La risposta è: i primi predicano un’uscita dall’Europa i secondi no. Cos’altro? Niente. Sono d’accordo anche sul TTIP, uno scempio multinazionale che dovrebbe essere eletto a bandiera d’opposizione da chi è di sinistra o anche solo democratico.

Uscite a parte, la verità di questo andamento del voto chiarisce un’insofferenza per il tradizionale bipartitismo del quale, a certi livelli, non si distinguono neanche le differenze: cosa distinge Laburisti e Conservatori nella politica estera? La risposta è: i primi predicano un’uscita dall’Europa i secondi no. Cos’altro? Niente. Sono d’accordo anche sul TTIP, uno scempio multinazionale che dovrebbe essere eletto a bandiera d’opposizione da chi è di sinistra o anche solo democratico.

Questo offre un’idea chiara sul fatto che le spinte nazional-referendarie definiscono differenze che in sostanza non ci sono. Sono in verità definizioni differenziali in funzione elettorale e di mantenimento (o conquista) del potere. L’euroscetticismo, infatti, è stata la finta discriminante tra UKIP (il partito indipendentista di Nigel Farage) e Conservatives, in questa elezione in diretta competizione. In questo caso i Tories hanno risolto il problema includendo l’euroscetticismo in quanto tale ed escludendone (o attenuandone) i contenuti razzisti e xenofobi relativi ai flussi migratori.

Questo approccio generale ha determinato la fine dell’opposizione frontale e di sostanza della destra e della sinistra in Gran Bretagna. E questo è dovuto alle mancate scelte di fondo di questi due soggetti politici rispetto ai poteri veri che muovono gli interessi del Regno Unito come potenza economica, politica e finanziaria globale, come ad esempio le banche e lo Stock Exchange. Quali saranno le dinamiche future della politica britannica sarà il parlamento britannico a dirlo; oppure l’andamento dell’FTSE.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La vittoria relativamente a sorpresa del Likud del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, nelle elezioni anticipate del 17 marzo scorso sembrava avere spianato la strada all’agevole formazione di un solido governo di coalizione a Tel Aviv. Dopo 42 giorni di negoziati, invece, il premier è riuscito a mettere assieme il suo quarto esecutivo letteralmente a pochi minuti dalla scadenza del mandato esplorativo assegnatogli dal presidente di Israele, oltretutto con una maggioranza nella nuova Knesset (Parlamento) di un solo seggio.

I guai per Netanyahu erano arrivati ad inizio settimana, quando il ministro degli Esteri, Avigdor Lieberman, del partito ultra-nazionalista Yisrael Beitenu, aveva annunciato l’intenzione di non far parte del nascente governo.

Se il primo ministro sembrava fino ad allora poter contare su una coalizione che gli garantiva una maggioranza di 67 seggi, sui 120 totali, dopo la rottura con Lieberman si è ritrovato con sei seggi in meno su cui fare affidamento e la prospettiva di creare un gabinetto estremamente debole.

La decisione di Lieberman è stata probabilmente presa in maniera calibrata per infliggere il maggior danno possibile a Netanyahu, il quale, a nemmeno due giorni dall’ultima data utile per la formazione del governo, non ha potuto far altro che ripiegare sulla risicata maggioranza rimastagli.

Fin dalla chiusura delle urne a marzo, in realtà, molti avevano ipotizzato la possibilità di un governo di “unità nazionale” con l’Unione Sionista di centro-sinistra, nonostante le ripetute smentite del suo leader, Isaac Herzog, ma i tempi ristrettissimi a disposizione di Netanyahu per avviare eventuali trattative hanno escluso questa ipotesi. L’Unione Sionista è un’alleanza politica formata alla vigilia del voto tra il Partito Laburista e Hatnuah (“Il Movimento”) del più volte ministro Tzipi Livni.

Con l’uscita di scena di Lieberman, l’unica forza politica in grado di scongiurare una clamorosa rinuncia al mandato per la formazione del governo da parte di Netanyahu è diventata HaBayit HaYehudi (“Casa Ebraica”), il partito religioso di estrema destra del ministro dell’Economia, Naftali Bennett.

In precedenza, Netanyahu aveva già siglato un accordo di governo con il partito di centro-destra Kulanu (“Tutti Noi”) dell’ex compagno di partito, Moshe Kahlon, e con due formazioni ultra-ortodosse, Shas e Giudaismo Unito della Torah. Oltre ai 30 seggi del Likud, questi tre partiti ne portano in dote a Netanyahu altri 23 che, con gli 8 di HaBayit HaYehudi, fanno appunto registrare un totale di 61.

Bennet ha puntualmente sfruttato la situazione di emergenza in cui si è venuto a trovare Netanyahu per estrarre importanti concessioni in cambio del sostegno al governo. Il suo partito avrà il ministero dell’Educazione, che andrà allo stesso Bennett, e quello della Giustizia, occupato dal suo vice, Ayelet Shaked.

“Casa Ebraica” otterrà inoltre la posizione di vice-ministro della Difesa, carica che presiede alle operazioni in Cisgiordania, con prospettive ben poco incoraggianti viste le attitudini di un partito che chiede un’ulteriore espansione degli insediamenti illegali e si dichiara contrario alla creazione di uno stato palestinese. Il carattere reazionario di un governo che molti commentatori hanno definito come il più a destra della storia di Israele è confermato poi dalle concessioni già fatte da Netanyahu a Shas e Giudaismo Unito della Torah, come l’abrogazione dell’obbligo di leva per gli ultra-ortodossi e di altre iniziative di legge di impronta secolare che erano state adottate dal precedente gabinetto su impulso del partito centrista Yesh Atid dell’ex ministro delle Finanze, Yair Lapid.

Il carattere reazionario di un governo che molti commentatori hanno definito come il più a destra della storia di Israele è confermato poi dalle concessioni già fatte da Netanyahu a Shas e Giudaismo Unito della Torah, come l’abrogazione dell’obbligo di leva per gli ultra-ortodossi e di altre iniziative di legge di impronta secolare che erano state adottate dal precedente gabinetto su impulso del partito centrista Yesh Atid dell’ex ministro delle Finanze, Yair Lapid.

A rappresentare la componente moderata del nuovo governo dovrebbe essere il partito Kulanu, ma il suo leader, che avrà l’incarico di ministro delle Finanze, ha promesso di concentrare i propri sforzi in ambito economico, mentre vari esponenti di spicco di questo movimento fondato lo scorso novembre sono ascrivibili alla fazione dei “falchi” per quanto riguarda le politiche relative alla “sicurezza” di Israele.

Vista la fragilità delle fondamenta su cui poggerà il quarto governo Netanyahu, la stampa israeliana e internazionale ha osservato che l’unica possibilità per evitare nuove elezioni nel breve periodo sarà tentare di allargare l’attuale maggioranza.

Lo stesso Netanyahu, nell’annunciare la nuova coalizione nella tarda serata di mercoledì, ha lasciato intendere che i suoi sforzi andranno precisamente in questa direzione. “Ho detto che 61 è un buon numero”, ha affermato il premier, prima di aggiungere però che “61 è soltanto l’inizio”.

I media di Israele sembrano essere certi che un serio tentativo per ampliare la maggioranza di governo verrà fatto dopo l’approvazione del bilancio per il 2016, prevista per la fine dell’estate. Il quotidiano Haaretz ha poi citato fonti anonime secondo le quali avrebbero già avuto luogo incontri tra esponenti del Likud e dell’Unione Sionista che vedono con favore la nascita di un governo di “unità nazionale”.

La principale formazione di opposizione, che vanta 24 seggi nella Knesset, avrebbe fissato alcuni paletti per garantire il proprio sostegno a Netanyahu, tra cui la ripresa dei negoziati con i palestinesi, l’estromissione di Naftali Bennett e del suo partito dalla coalizione e la creazione di un meccanismo per una leadership condivisa tra l’attuale primo ministro e Isaac Herzog.

Quest’ultimo e il suo entourage continuano però a escludere un accordo di questo genere, visto che rappresenterebbe un clamoroso voltafaccia rispetto a quanto sostenuto in campagna elettorale, con possibili ripercussioni negative al prossimo appuntamento con le urne.

Le circostanze della nascita del prossimo governo di Tel Aviv rivelano in ogni caso il profondo stato di crisi del sistema politico israeliano e, in particolare, della destra, nonostante la presunta forza di un Netanyahu che si appresta a diventare il primo ministro più longevo nella storia del suo paese.

Ciò appare tanto più evidente se si considera che lo stesso Netanyahu aveva sciolto anticipatamente il Parlamento lo scorso dicembre per mettere fine a un governo considerato cronicamente instabile e ottenere un mandato elettorale per crearne uno più solido. La rottura di Avigdor Lieberman ha contribuito così a evidenziare la fragilità di Netanyahu e le difficoltà in cui si dibatte la classe politica israeliana. Come ha sostenuto qualche giorno fa l’editorialista israeliano Ben Caspit, lo schiaffo dell’ex ministro degli Esteri a Netanyahu potrebbe essere motivato dalla tradizionale rivalità tra i due leader o da ragioni più o meno personali.

La rottura di Avigdor Lieberman ha contribuito così a evidenziare la fragilità di Netanyahu e le difficoltà in cui si dibatte la classe politica israeliana. Come ha sostenuto qualche giorno fa l’editorialista israeliano Ben Caspit, lo schiaffo dell’ex ministro degli Esteri a Netanyahu potrebbe essere motivato dalla tradizionale rivalità tra i due leader o da ragioni più o meno personali.

Come ad esempio il desiderio di Lieberman di vendicarsi sul premier per il presunto ruolo avuto da quest’ultimo nel favorire un’indagine su alcuni membri del partito Yisrael Beitenu, accusati di corruzione poco prima delle elezioni.

Tuttavia, dietro alla mossa di Lieberman sembra esserci un preciso calcolo politico, legato proprio alla crisi della governance in Israele, accentuata dalle esplosive disuguaglianze sociali e dal crescente isolamento di un paese che agisce regolarmente al di fuori delle norme del diritto internazionale.

Lieberman, le cui ambizioni a diventare prima o poi capo del governo sono note da tempo, ha in definitiva scelto di sganciarsi da Netanyahu, assestandogli nel contempo un grave colpo politico, per evitare di essere trascinato nel declino della destra dominata dal Likud, di cui lo stesso primo ministro è il primo responsabile, e costruirsi un percorso autonomo verso il potere, sia pure sulle stesse fondamenta ideologiche che hanno guidato il suo ormai ex alleato.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

Il tour dell’Africa orientale di questa settimana del segretario di Stato americano, John Kerry, ha incluso martedì una brevissima quanto inedita visita in Somalia dove ha assicurato le autorità del paese, devastato da oltre due decenni di conflitti, circa il “ritorno” degli Stati Uniti per sostenere il processo di transizione in atto.

La delicatezza della situazione somala è apparsa più che evidente dalle eccezionali misure di sicurezza che hanno accompagnato la visita di Kerry, notificata al governo locale con un solo giorno di anticipo. L’ex senatore democratico non è nemmeno uscito dall’aeroporto di Mogadiscio, dove è rimasto per circa tre ore durante le quali ha incontrato il presidente, Hassan Sheikh Mohamud, e il primo ministro, Omar Abdirashid Ali Sharmarke.

“Ho visitato oggi la Somalia perché il vostro paese è a un punto di svolta” ha affemato Kerry in un discorso teoricamente indirizzato alla popolazione somala. “Sono passati tre anni dall’adozione di una nuova Costituzione provvisoria e dall’insediamento di un Parlamento”, ha poi aggiunto il segretario di Stato USA, ricordando come, “con l’aiuto delle forze dell’Unione Africana, i soldati somali hanno spinto [i militanti integralisti di] al-Shabaab fuori dai principali centri abitati”.

Il quadro relativamente roseo della società somala dipinto da Kerry si è ovviamente scontrato con la decisione della delegazione americana di non avventurarsi al di fuori dei confini dell’aeroporto della capitale. Al-Shabaab sembra avere in effetti perso il controllo su buona parte del territorio somalo ma la persistente minaccia di questo gruppo fondamentalista è sottolineata da ricorrenti e sanguinosi attentati condotti nel paese, a cominciare dalla stessa città di Mogadiscio.

La stampa americana e internazionale ha comunque celebrato martedì la prima visita in assoluto di un segretario di Stato USA in Somalia e quella dell’esponente più importante del governo di Washington dal tracollo delle istituzioni statali di questo paese all’inizio degli anni Novanta in seguito alla caduta della dittatura di Siad Barre.

Truppe americane erano state inviate in Somalia nel 1992 per una missione di “peacekeeping” ma due anni più tardi avrebbero lasciato il paese africano dopo l’umiliante abbattimento di due elicotteri da parte di miliziani somali e la morte di 18 soldati.

L’annuncio del presunto “ritorno” degli Stati Uniti in Somalia suggellato dalla visita di John Kerry è però decisamente fuorviante, visto che Washington non ha mai smesso di interferire nelle vicende di questo paese, promuovendo tra l’altro la disastrosa invasione dell’esercito etiope nel 2006 per ristabilire il cosiddetto Governo Federale di Transizione, minacciato dall’Unione delle Corti Islamiche. Gli USA hanno poi sostenuto economicamente e militarmente la missione multinazionale dell’Unione Africana in Somalia (AMISOM), cioè la forza militare che da allora ha permesso la sopravvivenza del Governo Federale di Transizione e, dalla fine del suo mandato nel 2012, del primo governo permanente istituito in questo paese a partire dall’inizio della guerra civile.

Gli USA hanno poi sostenuto economicamente e militarmente la missione multinazionale dell’Unione Africana in Somalia (AMISOM), cioè la forza militare che da allora ha permesso la sopravvivenza del Governo Federale di Transizione e, dalla fine del suo mandato nel 2012, del primo governo permanente istituito in questo paese a partire dall’inizio della guerra civile.

L’interesse degli Stati Uniti per la Somalia è legato soprattutto alla sua posizione strategica in Africa orientale, dal momento che si affaccia sul Golfo di Aden, da dove transitano importantissime rotte commerciali che collegano l’Europa e il Golfo Persico con l’Oceano Indiano e l’Asia sud-orientale.

Il nemico da combattere in Somalia che consente la presenza più o meno diretta degli USA nel paese era e resta la milizia al-Shabaab, presa di mira in questi anni con svariate incursioni operate dai droni. Nel settembre scorso, ad esempio, era stata annunciata l’uccisione con un raid aereo americano del suo leader, Ahmed Abdi Godane.

Con la parvenza di un governo relativamente stabile a Mogadiscio, gli Stati Uniti cercano ora di integrare la Somalia nei propri piani per l’Africa orientale, principalmente attraverso la creazione di un esercito e di una forza di polizia efficaci. Di questo ha appunto discusso martedì Kerry con le autorità locali, oltre che della questione delle elezioni, previste in Somalia per il 2016, le quali verranno con ogni probabilità “coordinate” proprio da Washington.

La Somalia, in definitiva, è parte a tutti gli effetti dell’agenda americana in l’Africa orientale, basata in primo luogo sulla militarizzazione di questa porzione di continente, non da ultimo per contrastare la crescente influenza cinese in ambito economico.

Il giorno prima dell’arrivo a sorpresa a Mogadiscio, Kerry aveva promesso un pacchetto da 100 milioni di dollari per sostenere lo sforzo “anti-terrorismo” del vicino Kenya, paese profondamente coinvolto nel conflitto somalo.

Il governo kenyano del presidente Uhuru Kenyatta, già incriminato dal Tribunale Penale Internazionale per le violenze seguite alle elezioni del 2007, è stato d’altronde sdoganato da Washington dopo avere ottenuto la garanzia dell’allineamento del paese africano agli interessi americani nella regione. Kerry ha così prospettato anche un finanziamento di 45 milioni di dollari per evitare la chiusura del gigantesco campo profughi di Dadaab, nel nord del Kenya, minacciata dal governo di Nairobi nell’ambito dell’isteria anti-somala diffusasi dopo l’attentato del 2 aprile scorso presso l’università di Garissa che ha fatto 148 morti e attribuito ad al-Shabaab.

Kerry ha così prospettato anche un finanziamento di 45 milioni di dollari per evitare la chiusura del gigantesco campo profughi di Dadaab, nel nord del Kenya, minacciata dal governo di Nairobi nell’ambito dell’isteria anti-somala diffusasi dopo l’attentato del 2 aprile scorso presso l’università di Garissa che ha fatto 148 morti e attribuito ad al-Shabaab.

Nello stesso disegno strategico degli Stati Uniti rientra infine anche il terzo e ultimo stop della trasferta africana di John Kerry, sbarcato mercoledì nel piccolo stato di Gibuti. Questo paese ospita la base USA di Camp Lemonnier, quartier generale delle operazioni militari americane nel continente ma anche nel vicino Yemen.

Il numero uno della diplomazia statunitense ha ringraziato le autorità di Gibuti per l’ospitalità garantita a centinaia di cittadini americani fuggiti dalla guerra in Yemen, mentre ha significativamente discusso delle modalità per contrastare in maniera “più efficace la minaccia di al-Shabaab” nella regione.