- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Le attività della Cina in un’area contesa del Mar Cinese Meridionale continuano a incoraggiare aperte provocazioni da parte degli Stati Uniti, con il risultato di far salire pericolosamente le tensioni tra le prime due potenze economiche del pianeta. A Washington è in corso infatti un’incessante campagna di denunce nei confronti del regime di Pechino, accusato di voler mettere a rischio la stabilità dell’Asia sud-orientale a fronte dei presunti sforzi americani per mantenere intatta la libertà di navigazione e favorire una risoluzione pacifica dei conflitti territoriali.

Tutte le azioni intraprese dall’amministrazione Obama rispondono in realtà a una logica provocatoria nei confronti della Cina, le cui iniziative in un’area strategicamente cruciale per i propri interessi vengono sfruttate per accelerare i piani di militarizzazione e accerchiamento del gigante asiatico nell’ambito del confronto in atto per l’egemonia sull’intero continente.

Da qualche settimana, la Cina sta costruendo una serie di isole artificiali nei pressi dell’arcipelago delle Spratly che il suo governo controlla pur essendo rivendicato da vari paesi, tra cui le Filippine e il Vietnam. Sui nuovi terreni strappati alle acque, Pechino sta realizzando opere civili e militari che hanno provocato non solo la condanna degli USA e dei loro alleati ma anche azioni eclatanti che rischiano di creare episodi in grado di innescare un conflitto di ampia portata.

Settimana scorsa, ad esempio, il Pentagono aveva inviato un aereo militare da ricognizione non lontano da un atollo delle Spratly, dove erano in corso lavori da parte cinese. Anche se il velivolo non era entrato nelle acque territoriali della Cina, l’azione aveva un chiaro intento provocatorio e così è stato interpretato da Pechino.

Le forze armate cinesi avevano ripetutamente ordinato all’aereo americano di lasciare l’area e, successivamente, un portavoce del ministero degli Esteri ha avuto parole molto dure nei confronti del governo USA, bollando l’iniziativa come “pericolosa e irresponsabile”.

L’amministrazione Obama, tuttavia, tramite il segretario alla Difesa, Ashton Carter, aveva fatto sapere di essere sul punto di andare oltre, annunciando come sia già allo studio il possibile stazionamento di navi da guerra nelle vicinanze delle Spratly, con un aumento sensibile delle possibilità di una risposta concreta da parte cinese.

Lunedì, in ogni caso, Pechino ha presentato una protesta formale nei confronti degli USA per avere inviato un aereo da ricognizione nel Mar Cinese Meridionale, ma il malcontento espresso dal regime non ha fatto altro che gettare benzina sul fuoco del dibattito negli ambienti di potere e sui giornali ufficiali negli Stati Uniti.

A ciò ha contribuito poi anche la notizia, diffusa martedì, che la Cina starebbe costruendo sulle Spratly altri edifici a uso civile, come ad esempio due fari, ufficialmente per favorire future operazioni di salvataggio in mare.

Ogni annuncio o rivelazione di una nuova iniziativa cinese nelle isole contese serve in definitiva agli Stati Uniti per alimentare la propria campagna di propaganda, finalizzata a dipingere Pechino come una minaccia senza precedenti alla stabilità dei paesi dell’Asia sud-orientale e delle importanti rotte commerciali che vi transitano.

La Cina, da parte sua, continua a rispondere in maniera ferma alle denunce americane. Un portavoce delle forze armate di Pechino ha ad esempio puntato il dito contro “potenze straniere” che cercano di “infangare la reputazione dei militari cinesi e di creare un’atmosfera fatta di tensioni spropositate”. Altri esponenti del governo hanno inoltre ricordato come le provocazioni USA possano “causare equivoci e incidenti problematici in mare e nello spazio aereo”. Ancora più esplicito è stato infine un recente editoriale della testata governativa Global Times, secondo la quale “se l’obiettivo degli Stati Uniti è convincere la Cina a fermare le proprie attività” nelle isole Spratly, “allora una guerra tra USA e Cina nel Mar Cinese Meridionale appare inevitabile”.

Altri esponenti del governo hanno inoltre ricordato come le provocazioni USA possano “causare equivoci e incidenti problematici in mare e nello spazio aereo”. Ancora più esplicito è stato infine un recente editoriale della testata governativa Global Times, secondo la quale “se l’obiettivo degli Stati Uniti è convincere la Cina a fermare le proprie attività” nelle isole Spratly, “allora una guerra tra USA e Cina nel Mar Cinese Meridionale appare inevitabile”.

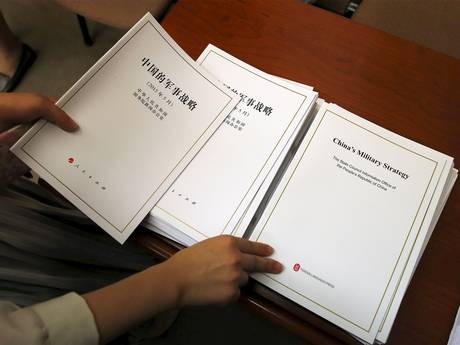

In risposta al clima creatosi alle proprie frontiere, il governo cinese questa settimana ha presentato un nuovo “Libro Bianco” relativo alle strategie di difesa nazionale. Significativamente, con un chiaro riferimento agli Stati Uniti, il documento mette in guardia dalle minacce rappresentate dalle politiche egemoniche e “neo-interventiste”, in parallelo con l’intensificarsi della “competizione internazionale per la redistribuzione del potere, dei diritti e degli interessi”.

I pericoli principali per Pechino sono identificati nell’escalation militare e diplomatica americana nel continente asiatico e nel nuovo impulso al militarismo giapponese registrato con l’ascesa al potere a Tokyo del primo ministro ultra-conservatore, Shinzo Abe.

La sezione del “Libro Bianco” più discussa dai media e commentatori americani è stata quella riguardante le strategie di difesa navale, soprattutto alla luce dell’impegno cinese di aumentare le “protezioni in mare aperto” e di passare dalle predisposizioni per la sola “difesa” aerea a quelle per “difesa e attacco”.

Questi nuovi obiettivi, come evidenzia lo stesso documento diffuso dal governo - o Consiglio di Stato - cinese, sono in gran parte la conseguenza delle tensioni crescenti nel Mar Cinese Meridionale, provocate dalle iniziative di paesi vicini - a cominciare dalle Filippine - su istigazione americana. Per fronteggiare efficacemente le sfide attuali, dunque, sarebbe “necessario per la Cina sviluppare una moderna forza militare marittima commisurata ai propri interessi di sicurezza nazionale e di sviluppo”.

In Occidente e nei paesi alleati di Washington, il documento strategico cinese ha sollevato un coro di commenti allarmati, poiché esso indicherebbe la chiara volontà da parte di Pechino di ricorrere a politiche egemoniche a discapito dell’indipendenza e della sicurezza dei propri vicini e, soprattutto, degli interessi degli Stati Uniti. A ben vedere, però, l’atteggiamento cinese non è che un riflesso di quello tenuto in questi anni dagli USA, nel tentativo di impedire un accerchiamento che, in caso di conflitto, comporterebbe un blocco rovinoso delle rotte commerciali marittime vitali per Pechino. La Cina, d’altra parte, dipende ancora in larga misura da queste vie d’acque contese ed esposte alla minaccia statunitense per gli approvvigionamenti di energia e materie prime, nonché per le proprie esportazioni.

A ben vedere, però, l’atteggiamento cinese non è che un riflesso di quello tenuto in questi anni dagli USA, nel tentativo di impedire un accerchiamento che, in caso di conflitto, comporterebbe un blocco rovinoso delle rotte commerciali marittime vitali per Pechino. La Cina, d’altra parte, dipende ancora in larga misura da queste vie d’acque contese ed esposte alla minaccia statunitense per gli approvvigionamenti di energia e materie prime, nonché per le proprie esportazioni.

La strategia americana è invece precisamente quella di esercitare pressioni crescenti sulla Cina, così da provocare risposte sempre più aggressive e disporre della giustificazione per proseguire con i propri piani militari e diplomatici in Asia sud-orientale, anche a rischio di far precipitare la situazione in uno scenario di guerra aperta tra potenze nucleari.

Per il momento, il conflitto tra Washington e Pechino dovrebbe continuare a svolgersi sul piano retorico. Il prossimo teatro dei rimproveri americani alla Cina sarà con ogni probabilità l’appuntamento di venerdì a Singapore, dove andrà in scena l’annuale conferenza sulla sicurezza in Asia (“Dialogo Shangri-La”), a cui parteciperanno, tra gli altri, il numero uno del Pentagono e una delegazione di alti ufficiali delle forze armate di Pechino.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

La cattolicissima Irlanda ha detto sì alle nozze gay. Anzi, lo ha strillato. Il referendum sull'introduzione del matrimonio omosessuale è passato con il 62,1% di voti favorevoli. I contrari, con il loro 37,9%, sono stati quasi doppiati nel conteggio delle schede: 1,2 milioni contro 734mila (su una popolazione totale di 5 milioni di persone, con 3,2 milioni iscritti al voto). A livello nazionale, l'affluenza è stata del 60,5%, con una punta del 71% di sì nella circoscrizione di Dublino sud.

Sul risultato finale ha pesato in modo decisivo il voto dei giovani fra i 18 e i 25 anni, ovvero 400mila elettori cresciuti in un Paese lontanissimo da quello dei loro genitori. Pur continuando a essere una delle popolazioni più cattoliche d'Europa, oggi gli irlandesi sperimentano un livello di secolarizzazione impensabile anche solo negli anni Novanta.

L'allontanamento delle nuove generazioni dal bigottismo oscurantista del recente passato è stato alimentato dagli scandali a ripetizione legati alla pedofilia nel clero irlandese, ma ha anche a vedere con il ritorno ad una massiccia emigrazione.

Fra il 2006 e il 2012 il 70% degli irlandesi espatriati erano giovani, una massa di persone costretta a cercare fortuna oltreconfine dall'esplosione della bolla speculativa che ha prostrato l'economia irlandese e soprattutto dalla successiva cura d'austerità inflitta dalla Troika. Lo scorso finesettimana quegli stessi giovani sono tornati a casa per votare sì, intonando su Twitter l'urlo di battaglia #hometovote.

In termini di civiltà, hanno concesso all'Irlanda un riscatto di proporzioni storiche, considerando che il reato di omosessualità - o meglio, di sodomia - è stato cancellato dal codice penale soltanto nel 1993, quando ormai l'età vittoriana era finita da un'era geologica.

L'entusiasmo per la clamorosa sterzata progressista dell'Irlanda non deve però trasformarsi in facile venerazione. Dublino non è la nuova El Dorado dell'uguaglianza e della modernità. Sul piano dei diritti civili, ad esempio, le donne irlandesi non sono ancora libere di abortire, a meno che non si trovino in pericolo di vita.

Quanto al modello economico, l'Irlanda è da anni complice spudorata di colossi globali come Google e Apple, che per eludere il fisco in tutta Europa sfruttano proprio gli espedienti legislativi concessi da Dublino (il più noto è il "Double Irish", abolito quest'anno su pressioni internazionali e prontamente sostituito con un trucco equivalente).

Ce n'è abbastanza per non essere d'accordo con il ministro della Sanità irlandese, Leo Varadkar, che nel post voto si è lasciato andare all'esaltazione: "Questo risultato ci rende un faro - ha detto - una luce di libertà ed eguaglianza per il resto del mondo". Non è così, gli irlandesi non sono un modello da seguire in tutto, ma è innegabile che stavolta abbiano aperto una via. E non perché hanno legalizzato il matrimonio omosessuale, ma per come lo hanno fatto. Prima dell'Irlanda, le nozze gay erano un diritto riconosciuto già in 21 Paesi nel mondo, di cui 14 in Europa.

Non è così, gli irlandesi non sono un modello da seguire in tutto, ma è innegabile che stavolta abbiano aperto una via. E non perché hanno legalizzato il matrimonio omosessuale, ma per come lo hanno fatto. Prima dell'Irlanda, le nozze gay erano un diritto riconosciuto già in 21 Paesi nel mondo, di cui 14 in Europa.

La vera novità quindi non è la legge in sé, ma il referendum. Quello irlandese è il primo in assoluto su questo tema, il che può sembrare strano, visto che parliamo di applicare a un diritto civile il principale strumento di democrazia diretta.

E nel nostro Paese? "Dall’Irlanda una spinta in più. È tempo che anche l’Italia abbia una legge sulle unioni civili. Essere europei significa riconoscere i diritti", ha twittato la presidente della Camera, Laura Boldrini.

Il governo sembra sulla stessa linea: "Nel mio partito, su questo tema c'è chi vorrebbe di più - avrebbe detto in privato il premier Matteo Renzi, secondo alcune fonti stampa, alludendo alla possibilità d'istituire il matrimonio omosessuale -, ma le unioni civili non sono più rinviabili".

Da Maria Elena Boschi è arrivato poi un chiarimento: "Stiamo lavorando in Parlamento a una proposta di legge che riconoscendo le unioni civili tra persone dello stesso sesso riconosca i diritti di tutti - ha detto il ministro delle Riforme -, siamo a buon punto, sono già stati presentati gli emendamenti e c'è la volontà di arrivare fino in fondo".

Almeno per il momento, quindi, in Italia il matrimonio gay è irraggiungibile, ma le unioni civili sembrano a portata di mano, visto che anche il centrodestra afferma di essere d'accordo. Alla fine qualcuno si dirà soddisfatto, qualcuno si accontenterà, qualcuno sarà deluso, qualcuno protesterà. L'importante però è iniziare a riempire il vuoto attuale, che di civile non ha nulla.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

Grazie alla determinazione di Papa Francesco, è finalmente stato dichiarato Beato Monsignor Oscar Arnulfo Romero. La messa officiata nella sua San Salvador, di fronte a 300.000 fedeli, in parte giunti da diversi paesi del centro-sud America, ha così chiuso i conti con i ritardi, le omissioni e le opposizioni aperte e nascoste che hanno operato in ogni modo affinché l’Arcivescovo Oscar Arnulfo Romero rimanesse solo una vittima. Invece fu molto più che una vittima, fu un martire.

Uomo dai radicati principi conservatori, Romero venne profondamente influenzato dall’osservazione di quanto avveniva in El Salvador negli anni ’80. Nel paese centroamericano, proprietà di 14 famiglie latifondiste che usavano il ferro e il fuoco per contenere le rivendicazioni sociali dei contadini, i militari e le bande paramilitari che dal latifondo venivano finanziate, s’incaricavano di mantenere le distanze tra la miseria e l’opulenza attraverso la diffusione su larga scala del terrore.

Lo spettro che agitavano era il comunismo, ma ciò di cui avevano paura era la fine della paura. E quell’uomo di chiesa, così devoto al suo credo spirituale e, proprio per questo, così attento alla lettura autentica del Vangelo, si occupava di ridurre la paura nei deboli, diventando così un nemico pericolosissimo per il potere.

E sebbene Romero non aderì mai all’impostazione evangelica e politica proposta dalla Teologia della Liberazione, non vi è dubbio che la constatazione quotidiana delle sofferenze del suo popolo di fronte alla repressione del regime genocida aveva in qualche modo messo in discussione i suoi precedenti convincimenti, lo aveva spinto verso un'interpretazione del suo sacerdozio diversissima da quella che avrebbe immaginato.

Monsignor Romero proponeva un ordine sociale più equo. Si sentiva - giustamente - il pastore delle sue anime e il difensore degli oppressi e provò a stabilire per la chiesa un ruolo di mediazione con il governo. Riteneva che l’influenza che la chiesa poteva esercitare su un paese così profondamente cattolico, potesse essere spesa anche sul piano diretto della difesa di un popolo vessato e massacrato da un regime che non era nemmeno in grado di concepire un esercizio del potere che non fosse ispirato dal terrore. Monsignor Romero venne assassinato perché aveva scelto il sacerdozio con spirito di servizio verso il suo popolo. La sua lealtà alla Chiesa di Roma non venne mai messa in discussione, però comprese rapidamente come le scelte del Vaticano in America Latina configuravano una strettissima alleanza con le dittature militari in nome del comune obiettivo di lotta all’emancipazione sociale e, nel contempo, alla diffusione della Teologia della Liberazione che dalle istanze liberatrici si nutriva e che a sua volta alimentava.

Monsignor Romero venne assassinato perché aveva scelto il sacerdozio con spirito di servizio verso il suo popolo. La sua lealtà alla Chiesa di Roma non venne mai messa in discussione, però comprese rapidamente come le scelte del Vaticano in America Latina configuravano una strettissima alleanza con le dittature militari in nome del comune obiettivo di lotta all’emancipazione sociale e, nel contempo, alla diffusione della Teologia della Liberazione che dalle istanze liberatrici si nutriva e che a sua volta alimentava.

I militari e il latifondo ebbero chiaro come, omelia dopo omelia, i fedeli accorrevano nella cattedrale alla ricerca di protezione e d’ispirazione. A tutti i suoi fedeli chiamava hermano (fratello). Monsignor Romero, proprio perché mai identificato con la sinistra, e dunque senza poter essere etichettato politicamente, appariva come l’uomo e il pastore di fedeli che si batteva al fianco dei più deboli scevro da qualunque disegno politico.

Per questo agli occhi degli Stati Uniti e del latifondo locale l’Arcivescovo era pericoloso al pari della guerriglia: ritenevano che il suo operato, la sua difesa strenua degli oppressi, fosse un veicolo di consenso poderoso per chi lottava contro il regime sanguinario salvadoregno.

L’assassinio di Monsignor Romero sì inserisce proprio in questo disegno: la chiesa disponeva e dispone di una presa enorme in tutta l’America Latina, particolarmente nell’area centroamericana. Di fronte ad una gerarchia ecclesiale che interrompeva la consuetudine che la vuole al fianco delle dittature militari, che sposava la causa degli sfruttati, che invocava la fine della repressione e che contestava le politiche del governo di destra, da Langley a San Salvador si decise che non c’era altro modo che silenziare con la morte Monsignor Romero.

Con la stessa logica e lo stesso obiettivo, ovvero silenziare la chiesa che assumeva la difesa degli oppressi in El Salvador, vennero assassinati Ignacio Ellacurria - Rettore dell’università cattolica - e altri 5 sacerdoti e suore. Si voleva dimostrare che nemmeno vestire gli abiti sacri poteva essere considerato un lasciapassare per chi decideva di sfidare il potere dei militari e del latifondo.

E non vi sono dubbi che se i gorilla salvadoregni di D’Abuisson poterono pensare ad un atto come l’uccisione dell’Arcivescovo fu perché sapevano di avere il sostegno silente ma operativo del loro padrone, gli Stati Uniti di Ronald Reagan. Sapevano di avere il consenso del latifondo e dei militari salvadoregni e, soprattutto, sapevano che la chiesa guidata da Karol Wojtyla avrebbe limitato al minimo la protesta.

Il Papa polacco, infatti, era il miglior alleato di Reagan nella “guerra al comunismo” ingaggiata con particolare entusiasmo in Centroamerica e nell’Europa dell’Est e l’ostilità aperta dimostrata nei confronti dei Sandinisti in Nicaragua tolse ogni dubbio al riguardo. Con la stessa pervicacia, anni dopo, Monsignor Romero fu dapprima indicato come candidato al Nobel per la pace, ma alla fine gli venne preferita da Madre Teresa di Calcutta, decisamente più affine alla linea politica vaticana. Avrebbero potuto colpirlo in ogni momento, Monsignor Romero non era protetto. Decisero di assassinarlo sull’altare, mentre celebrava la messa, proprio perché l’intelligenza non appartiene ai servi. Il 24 Marzo del 1980 venne assassinato nella cappella dell’ospedale della Divina provvidenza, nella colonia Miramonte di San Salvador.

Avrebbero potuto colpirlo in ogni momento, Monsignor Romero non era protetto. Decisero di assassinarlo sull’altare, mentre celebrava la messa, proprio perché l’intelligenza non appartiene ai servi. Il 24 Marzo del 1980 venne assassinato nella cappella dell’ospedale della Divina provvidenza, nella colonia Miramonte di San Salvador.

Venne colpito dopo aver pronunciato quello che, a ragione, può essere definito il suo testamento: “Vogliamo che il governo prenda sul serio che non servono a nulla le riforme se sono bagnate con tanto sangue…In nome di Dio e in nome di questo popolo sofferente, i cui lamenti si alzano verso il cielo ogni giorno più tumultuosi, vi supplico, vi prego, vi ordino: in nome di Dio cessi la repressione!!”

Ucciderlo sull’altare, di fronte al suo popolo e al suo Dio, trasformò un sacerdote onesto e coraggioso in un martire, in una icona indimenticabile per tutti gli oppressi.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

La caduta dell’importante città irachena di Ramadi nelle mani dello Stato Islamico (ISIS) questa settimana è stata la prova del sostanziale fallimento della strategia messa in atto dagli Stati Uniti per combattere i militanti jihadisti attraverso il sostegno all’esercito regolare del governo di Baghdad. Le forze armate irachene - finanziate, armate e addestrate da Washington - hanno infatti patito la più grave sconfitta per mano dell’ISIS a partire dallo scorso mese di giugno, quando l’organizzazione fondamentalista dilagò nel nord del paese mediorientale conquistando praticamente senza sforzi la città di Mosul.

A Ramadi, l’assedio dell’ISIS durava da qualche settimana e la débacle dell’esercito di Baghdad è apparsa ancora più umiliante vista la presenza di unità “di élite” a difesa della città e gli intensi bombardamenti condotti dagli americani che, tuttavia, non hanno evidentemente fatto nulla per modificare gli equilibri sul campo.

I nuovi progressi dell’ISIS in Iraq contrastano con i resoconti ufficiali più recenti che lo volevano sulla difensiva nella provincia a larga maggioranza sunnita di Anbar. Gli eventi dei giorni scorsi a Ramadi sono stati prevedibilmente accompagnati dalle notizie delle consuete atrocità ai danni della popolazione civile commesse dall’ISIS, i cui uomini hanno oltretutto messo le mani su equipaggiamenti militari pesanti abbandonati dalle truppe regolari in fuga.

Con l’ISIS a poco più di cento chilometri da Baghdad, il governo del primo ministro Haider al-Abadi è stato alla fine costretto ad autorizzare l’invio delle milizie sciite a Ramadi per cercare di riprendere il controllo della città popolata da una maggioranza sunnita.

Il ricorso alle forze paramilitari sciite, fortemente legate all’Iran, nella guerra all’ISIS viene visto con estremo sospetto dagli Stati Uniti, da dove anzi era stato spesso richiesto il ritiro dal fronte di queste milizie prima di fornire assistenza militare all’esercito regolare.

Nella campagna dello scorso marzo che portò alla riconquista di Tikrit, ad esempio, Washington aveva insistito sul governo di Baghdad per ordinare il ripiegamento delle milizie sciite in cambio dell’avvio di una campagna di bombardamenti aerei contri le postazioni dell’ISIS.

Queste stesse formazioni appaiono però ora indispensabili alla luce della caduta di Ramadi, dal momento che nei mesi scorsi hanno dimostrato di essere l’unica forza in Iraq in grado di contrastare in maniera efficace l’ISIS. Le milizie sciite sono raggruppate nelle cosiddette Forze di Mobilitazione Popolare e rispondono nominalmente al primo ministro Abadi, anche se, in realtà, sono in gran parte appoggiate direttamente da Teheran.

Le milizie sciite sono raggruppate nelle cosiddette Forze di Mobilitazione Popolare e rispondono nominalmente al primo ministro Abadi, anche se, in realtà, sono in gran parte appoggiate direttamente da Teheran.

Una sintesi efficace della situazione in cui si è venuto a trovare il governo di Baghdad è stata fatta a Patrick Cockburn del britannico The Independent da un ex ministro iracheno, secondo il quale “le pressioni stanno aumentando per sciogliere le restrizioni imposte dagli USA al governo circa i rapporti con Hashid [le milizie sciite]”, poiché “risulta abbastanza evidente che esse sono le uniche forze in grado di contrastare l’ISIS”.

Il governo americano, da parte sua, ha finora mantenuto la propria posizione ufficiale al riguardo, rifiutando di fornire appoggio aereo e d’intelligence alle formazioni sostenute dall’Iran.

Il convergere delle forze paramilitari sciite irachene a Ramadi solleva non poche preoccupazioni per possibili nuove violenze settarie. Ogni campagna militare in cui queste milizie erano state protagoniste nei mesi scorsi aveva fatto registrare brutalità e ritorsioni nei confronti della popolazione sunnita, considerata spesso come simpatizzante dell’ISIS.

Questa percezione era stata rafforzata dal fatto che, ancor prima dell’offensiva dell’ISIS dello scorso anno, le province sunnite irachene erano state attraversate da un’ondata di ribellione nei confronti del governo centrale a guida sciita, accusato di operare discriminazioni su base settaria.

Ad ogni modo, oltre a riconsegnare all’Iran un ruolo di spicco nella lotta all’ISIS in Iraq, l’appello del governo di Baghdad alle milizie sciite segna anche l’inizio di una probabile crisi per il premier Abadi. Quest’ultimo era stato di fatto imposto dagli Stati Uniti nel settembre dello scorso anno, ufficialmente per ridurre le tensioni settarie nel paese dopo gli anni in cui esse erano state alimentate sotto la leadership di Nouri al-Maliki, ritenuto troppo vicino all’Iran malgrado egli stesso fosse stato inizialmente installato da Washington. La posizione di Abadi risulta dunque gravemente idebolita dopo gli sviluppi degli ultimi giorni e apre la strada agli attacchi della fazione all’interno del suo partito - Dawa - che denuncia le eccessive concessioni fatte alle minoranze sunnita e curda, nonché il fallimento della strategia anti-ISIS prescritta dagli USA.

La posizione di Abadi risulta dunque gravemente idebolita dopo gli sviluppi degli ultimi giorni e apre la strada agli attacchi della fazione all’interno del suo partito - Dawa - che denuncia le eccessive concessioni fatte alle minoranze sunnita e curda, nonché il fallimento della strategia anti-ISIS prescritta dagli USA.

La crisi in cui continua a dibattersi l’Iraq è in definitiva la conseguenza delle manovre americane messe in atto fin dall’invasione del 2003, passando per il conflitto nella vicina Siria, dove forze fondamentaliste violente come l’ISIS sono state coltivate appositamente per provocare un cambio di regime.

I nuovi scenari osservati con la perdita della città di Ramadi rischiano quindi di rinvigorire le divisioni settarie in Iraq, tradizionalmente sfruttate dagli Stati Uniti, aggravando nel contempo le frizioni tra Teheran e Washington, da dove, inevitabilmente, il quasi naufragio della strategia anti-ISIS dell’amministrazione Obama ha già suscitato polemiche negli ambienti dei “neo-con”, impegnati a chiedere il ritorno in massa delle truppe americane nel martoriato paese mediorientale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mario Lombardo

di Mario Lombardo

La presunta “gaffe” sull’invasione dell’Iraq del 2003 che ha visto protagonista qualche giorno fa il probabile favorito nella corsa alla Casa Bianca per il Partito Repubblicano, Jeb Bush, continua ad animare il dibattito politico negli Stati Uniti proprio mentre i candidati stanno cercando di raccogliere la maggiore quantità possibile di denaro in vista delle primarie che prenderanno il via il prossimo mese di gennaio.

La settimana scorsa l’ex governatore della Florida aveva riposto a una domanda di una giornalista di FoxNews affermando sostanzialmente che, nel caso fosse stato al posto del fratello, George W. Bush, avrebbe anch’egli scatenato una guerra contro il regime di Saddam Hussein.

Jeb Bush, per spiegare la sua presa di posizione, aveva fatto riferimento alle informazioni di intelligence nelle mani del governo americano all’epoca, ovvero i rapporti “inesatti” sul possesso di armi di distruzione di massa da parte di Baghdad. Inoltre, lo stesso candidato alla presidenza aveva ricordato come praticamente tutti gli attuali contendenti per la Casa Bianca avessero appoggiato la decisione di invadere l’Iraq, compresa la favorita alla nomination per il Partito Democratico, Hillary Clinton.

Successivamente, Jeb Bush ha cercato di rimediare alla sua dichiarazione, dando risposte con sfumature diverse alla stessa domanda, sostenendo ad esempio di avere male interpretato la questione sottopostagli da FoxNews per poi proporre finalmente una versione definitiva nel corso di un’apparizione pubblica in Arizona. Il figlio dell’ex presidente George H. W. Bush non avrebbe cioè deciso l’invasione dell’Iraq “se avessimo saputo quello che sappiamo oggi”.

Per precisare che il chiarimento non è dovuto a nessun genere di sentimento anti-militarista o di rispetto per le norme del diritto internazionale, il più giovane della famiglia Bush a correre per la Casa Bianca non solo ha garantito il suo sostegno alla campagna militare americana in corso in Iraq, ufficialmente contro lo Stato Islamico (ISIS), ma ha anche auspicato un impegno ancora maggiore.

Le parole iniziali di Jeb Bush erano state in ogni caso sfruttate dagli altri candidati alla nomination repubblicana per distanziarsi dal collega di partito che gode dei favori della maggior parte dei multi-milionari e miliardari che ruotano attorno al partito. Se l’intelligence USA avesse prodotto informazioni corrette, avevano assicurato, nessuno di loro avrebbe autorizzato uno dei più gravi crimini del 21esimo secolo.

In seguito, tuttavia, il chiarimento della posizione di Jeb Bush ha in definitiva portato tutti i candidati sullo stesso piano in relazione alla guerra in Iraq, confermando l’unanimità all’interno della classe dirigente americana circa gli obiettivi dell’imperialismo a stelle e strisce.

L’unico candidato repubblicano che ha mantenuto una posizione in parte differente è stato il senatore di tendenze libertarie del Kentucky, Rand Paul, il quale, riferendosi non solo alla vicenda di Saddam ma anche a quella attuale di Assad in Siria, ha ricordato come il rovesciamento di “dittatori secolari” da parte del suo paese non faccia altro che generare “caos”. La “gaffe” di Jeb Bush, comunque, non ha fatto che evidenziare la vulnerabilità di un candidato che, pur essendo dato dai media come favorito e avendo raccolto già decine di milioni di dollari in donazioni, è irrimediabilmente legato all’eredità tossica di quello che è stato probabilmente il presidente più impopolare nella storia degli Stati Uniti.

La “gaffe” di Jeb Bush, comunque, non ha fatto che evidenziare la vulnerabilità di un candidato che, pur essendo dato dai media come favorito e avendo raccolto già decine di milioni di dollari in donazioni, è irrimediabilmente legato all’eredità tossica di quello che è stato probabilmente il presidente più impopolare nella storia degli Stati Uniti.

Ancor più, la diatriba di questi giorni mostra il persistente punto di vista della classe politica americana sull’avventura irachena inaugurata nel 2003 e sui metodi di proiezione del potere degli Stati Uniti in Medio Oriente e non solo.

Estremamente rivelatrice in questo senso è stata un’intervista sullo stesso argomento rilasciata nel fine settimana da un altro candidato alla nomination repubblicana, il senatore al primo mandato della Florida, Marco Rubio.

Anch’egli interrogato da un giornalista di FoxNews sull’invasione dell’Iraq, dopo qualche indugio Rubio ha escluso che la decisione presa da George W. Bush nel 2003 possa essere considerata un “errore”.

Lo stesso senatore di estrema destra ha poi sviluppato il suo punto di vista, ripetendo infine che l’allora presidente aveva di fronte a sé informazioni di intelligence che descrivevano la presenza di “armi di distruzione di massa” in Iraq, paese oltretutto “governato da un uomo che aveva commesso atrocità in passato con armi di distruzione di massa”.

In definitiva, l’intera controversia scatenata dalle dichiarazioni della settimana scorsa di Jeb Bush è servita a mettere ancora una volta in luce come nei circoli del potere di Washington e, in larga misura, nei principali media la versione ufficiale accettata pressoché universalmente della guerra in Iraq del 2003 continui a essere quella dell’errore dell’intelligence USA nel collegare il regime di Saddam alle “armi di distruzione di massa”, così come ad al-Qaeda.

Secondo questa versione, se solo i servizi segreti americani avessero fornito informazioni più precise all’amministrazione Bush, l’immane tragedia che ha vissuto la popolazione irachena sarebbe stata risparmiata.

In realtà, i presunti “errori” dell’intelligence americana servono a nascondere quelle che erano le intenzioni del presidente Bush e della sua cerchia di “neo-con” guerrafondai, a cominciare dall’ex vice-presidente Cheney.

Il loro obiettivo, ancor prima degli stessi attentati dell’11 settembre 2001, era la rimozione di Saddam Hussein ma per poterlo raggiungere era necessario fabbricare un pretesto valido, così da superare la profonda opposizione popolare nei confronti di una nuova guerra in Medio Oriente.

Per fare ciò, il governo di Washington poté contare su una stampa “mainstream” ben disposta a fare da cassa di risonanza alla propaganda ufficiale. Nessun “errore” ci fu, quindi. Piuttosto, i servizi segreti non fecero altro che consegnare all’amministrazione Bush quello che quest’ultima voleva e le finte “prove” create ad arte della colpevolezza di Saddam sarebbero state in seguito accettate per buone da praticamente tutta la classe politica d’oltreoceano, da Jeb Bush a Hillary Clinton.

Nessun “errore” ci fu, quindi. Piuttosto, i servizi segreti non fecero altro che consegnare all’amministrazione Bush quello che quest’ultima voleva e le finte “prove” create ad arte della colpevolezza di Saddam sarebbero state in seguito accettate per buone da praticamente tutta la classe politica d’oltreoceano, da Jeb Bush a Hillary Clinton.

Che i candidati alla presidenza degli Stati Uniti nelle prossime elezioni continuino a convalidare questa tesi rappresenta una grave minaccia per la popolazione americana, così come per quelle mediorientali e di tutto il pianeta. Il governo americano, come ha già fatto peraltro più di una volta dopo la distruzione dell’Iraq, sarà infatti pronto a costruire prove inventate di presunti crimini per aggredire paesi rivali, chiunque sia il prossimo inquilino della Casa Bianca.