- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Due settimane di bombardamenti aerei condotti dalle forze armate dell’Arabia Saudita e di una decina di altri regimi sunniti stanno provocando una vera e propria catastrofe umanitaria nello Yemen, paese già considerato alla vigilia del conflitto come il più povero e socialmente arretrato del mondo arabo. I morti a causa della nuova guerra, secondo alcune stime, sarebbero finora più di 500, migliaia risultano invece i feriti, mentre la situazione sanitaria è in piena crisi a causa della distruzione delle infrastrutture e del blocco delle forniture deciso da Riyadh.

L’aggressione ai danni dello Yemen ha ricevuto da subito l’appoggio degli Stati Uniti e, come tutte le guerre avviate da Washington, anche quella in corso nella penisola araba sta provocando il caos più totale assieme a un aggravamento delle tensioni settarie interne.

Com’è noto, le monarchie oscurantiste del Golfo Persico hanno lanciato un’azione militare coordinata contro lo Yemen per fermare i cosidetti “ribelli” sciiti Houthi, la cui avanzata dall’autunno scorso ha provocato il dissolvimento dell’impopolarissimo regime del presidente-fantoccio Abd Rabbuh Mansour Hadi.

Quest’ultimo era stato installato da Arabia Saudita e Stati Uniti nel 2012 in seguito a un’elezione in cui non vi erano altri candidati, mettendo fine, almeno temporaneamente, alla crisi del sistema statale yemenita provocata dalle manifestazioni di protesta nell’ambito della “Primavera Araba” per chiedere l’allontanamento dell’allora presidente-autocrate, Ali Abdullah Saleh.

Hadi aveva garantito la totale collaborazione del suo governo con Riyadh e Washington, in particolare nella lotta al “terrorismo”, in questo caso rappresentato principalmente da al-Qaeda nella Penisola Arabica (AQAP).

In realtà, l’importanza dello Yemen è determinata dalla sua posizione strategica sulle rotte commerciali che collegano il Mediterraneo all’Oceano Indiano, nonché dalla possibilità che la destabilizzazione di questo paese possa contagiare i paesi del Golfo - a cominciare dall’Arabia Saudita - ovvero i bastioni della reazione in Medio Oriente e, dunque, degli interessi americani.

Le attività della sezione yemenita di al-Qaeda erano state comunque ridotte dai successi militari degli Houthi ma la guerra scatenata dall’Arabia Saudita ha prevedibilmente invertito questa tendenza, consentendo ai jihadisti di tornare a guadagnare terreno.

Secondo le notizie provenienti dallo Yemen, qualche giorno fa AQAP avrebbe tra l’altro conquistato la città di Mukalla, costringendo le forze governative a fuggire e lasciando grandi quantità di armi - provenienti dagli Stati Uniti - nelle mani dei fondamentalisti.

Se AQAP era fino a pochi mesi fa la giustificazione dell’intervento militare (droni) e finanziario-strategico rispettivamente degli USA e dell’Arabia Saudita in Yemen, oggi sia Washington sia soprattutto Riyadh, vedono quasi certamente questo gruppo affiliato ad al-Qaeda come una forza utile nella loro battaglia contro gli Houthi. Tutte le forze impegnate in Yemen dalla parte della coalizione sunnita, nonostante la retorica della “guerra al terrore”, temono infatti maggiormente lo scivolamento di questo paese nell’orbita iraniana (sciita) rispetto al rafforzamento di al-Qaeda. La galassia fondamentalista viene utilizzata d’altra parte da tempo come alleato o forza d’urto contro governi sgraditi agli Stati Uniti e ai loro alleati in Medio Oriente, come è accaduto in Libia o in Siria, mentre il proliferare del jihadismo offre puntalmente la giustificazione per intervenire miltarmente o per prolungare l’occupazione di un determinato paese.

La galassia fondamentalista viene utilizzata d’altra parte da tempo come alleato o forza d’urto contro governi sgraditi agli Stati Uniti e ai loro alleati in Medio Oriente, come è accaduto in Libia o in Siria, mentre il proliferare del jihadismo offre puntalmente la giustificazione per intervenire miltarmente o per prolungare l’occupazione di un determinato paese.

Nel caso yemenita, la minaccia che Riyadh intenderebbe sventare è rappresentata invece dall’Iran e dalla presunta interferenza della Repubblica Islamica nelle vicende mediorientali a discapito degli interessi del regime saudita. Il timore di un’espansione dell’influenza di Teheran nella regione è così la preoccupazione principale dell’Arabia Saudita, al di là del reale grado di collaborazione tra l’Iran e gli Houthi. In questa prospettiva, appare tutt’altro che casuale che l’inaugurazione della campagna militare in Yemen sia avvenuta nell’immediata vigilia della sottoscrizione a Losanna dell’accordo preliminare sul programma nucleare iraniano.

Un Iran riconciliato con la comunità internazionale potrebbe infatti tornare a far sentire il proprio peso in Medio Oriente, minacciando la posizione di un’Arabia Saudita che, oltretutto, ospita sul proprio territorio una vivace minoranza sciita, localizzata soprattutto in aree con importanti giacimenti petroliferi.

Il senso di minaccia fortemente percepito dai regimi che stanno combattendo in Yemen con l’appoggio americano ha prodotto quindi una coalizione araba piuttosto insolita, a testimonianza in primo luogo dell’intenistà delle scosse causate dal possibile riassetto strategico derivante dall’intesa sul nucleare di Teheran.

Se è l’Arabia Saudita a guidare e coordinare le operazioni belliche, paesi come Bahrain, Qatar, Emirati Arabi, Marocco, Giordania, Kuwait e, addirittura, Sudan contribuiscono alle incursioni in Yemen con i propri aerei da guerra. L’Egitto ha invece prevalentemente garantito forze navali, mentre il Pakistan, se pure ha promesso un qualche impegno, ha assunto nel concreto una posizione più cauta, viste le implicazioni relative agli equilibri settari interni e alle relazioni con l’Iran.

L’efficacia della coalizione potrebbe inoltre essere testata in caso di invasione di terra in Yemen, un’eventualità che i vertici militari sauditi hanno detto non essere imminente ma chiaramente allo studio per fermare gli Houthi e reinsediare Hadi alla guida del paese.

Lo scenario collaborativo venutosi a creare in Yemen ha moltiplicato così in varie capitali arabe gli appelli alla formazione di un’alleanza militare sunnita modellata sull’esempio della NATO, con tutte le implicazioni rovinose del caso visti i precedenti di quest’ultima.

Un’analisi pubblicata questa settimana dal quotidiano in lingua inglese degli Emirati Arabi, The National, ha affermato minacciosamente che “la complessità delle operazioni in Yemen sono simili ad altre che potrebbero essere intraprese in Medio Oriente e in Nordafrica nel prossimo futuro”. “Entro un anno”, ad esempio, la Libia potrebbe essere oggetto di un intervento militare da parte di “un’alleanza araba”. L’uso delle forze aeree per “ottenere obiettivi stategici e tattici” in Yemen, continua il pezzo del giornale governativo, è d’altra parte ispirato alle operazioni degli Stati Uniti e della NATO. Se una nuova alleanza militare dovesse nascere tra i paesi arabi sunniti, Riyadh ne ospiterebbe inevitabilmente il quartier generale, come Bruxelles ospita quello della NATO.

L’uso delle forze aeree per “ottenere obiettivi stategici e tattici” in Yemen, continua il pezzo del giornale governativo, è d’altra parte ispirato alle operazioni degli Stati Uniti e della NATO. Se una nuova alleanza militare dovesse nascere tra i paesi arabi sunniti, Riyadh ne ospiterebbe inevitabilmente il quartier generale, come Bruxelles ospita quello della NATO.

Ancor prima della guerra in Yemen, spiega infine The National, alcuni dei paesi che fanno parte della coalizione avevano partecipato a esercitazioni militari bilaterali e multilaterali, “specialmente all’indomani della Primavera Araba”.

Quest’ultimo riferimento appare estremamente significativo, visto che, assieme al contenimento dell’Iran, il ruolo principale della sorta di versione araba sunnita della NATO che potrebbe sorgere dalla devastazione dello Yemen sarebbe di natura prettamente contro-rivoluzionaria, così da mantenere intatti gli equilibri favorevoli alle dittature ultra-reazionarie del Golfo e, di riflesso, dei loro alleati americani.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

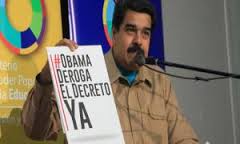

Con la novità della presenza di Cuba, si aprirà venerdì, a Panama, il Vertice dell’Organizzazione degli Stati Americani. Arriveranno tutti o quasi i presidenti del continente americano, ma quello venezuelano, Nicolas Maduro, porterà con se un bagaglio particolare, contenente oltre dieci milioni di firme in ripudio alle minacce statunitensi che hanno definito il Venezuela una “minaccia costante alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti”.

Gli USA, da parte loro, provano ad uscire dall’angolo in cui si sono messi con le minacce imperiali, sostenendo che sarebbe la presunta repressione applicata dalle autorità venezuelane nei confronti delle manifestazioni violente organizzate dalla destra ciò che preoccupa gli Stati Uniti e che li spinge ad adottare sanzioni contro il governo venezuelano.

Certo, sentire Obama che si preoccupa della repressione in Venezuela, mentre la polizia statunitense uccide un innocente al giorno, colpevole solo di avere un colore della pelle diverso, o ascoltarlo spacciare il Venezuela come “minaccia incombente alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti” mentre a Langley si organizzano colpi di Stato contro Caracas, è veramente paradossale. Ma non si tratta solo di questo.

Ciò che ha causato la sfuriata yankee contro il Venezuela è stata la scoperta e lo smantellamento del colpo di Stato organizzato dagli USA, cui sono seguiti gli arresti dei militari traditori, tra i quali il sindaco di Caracas, che figurava tra gli organizzatori principali. E’ così fallito il più recente (ma non l’ultimo, ci si può scommettere) tentativo di Washington di rovesciare violentemente il governo venezuelano.

Organizzare colpi di stato mentre si accusano presunte limitazioni ai diritti umani é paradossale. Ma è proprio il paradosso la cifra con la quale si evidenzia l’arroganza politica e mediatica di chi si sente il padrone del mondo e, senza battere ciglio, afferma l’insostenibile assegnandogli valore di verità. Come in una pagina rovesciata, la verità non è quella che si legge ma quella che ti legge chi detiene il libro. Dal Golfo del Tonchino a Caracas, sono decenni che gli Stati Uniti difendono i loro interessi politici con campagne mediatiche generalmente prive di sostanza e riscontri.

La scelta di porre il Venezuela come obiettivo dell’aggressività statunitense indica però come Washington non riesca ad elaborare una linea politica verso il subcontinente ed abbia nell’automatismo minaccioso verso ogni paese non obbediente la prima e spesso unica relazione dialettica e politica. Il greggio a 45 dollari al barile, che comporta una maggiore fragilità di Caracas sul piano economico-finanziario, deve aver tratto in inganno Washington circa la capacità di utilizzare la crisi economica come grimaldello politico per mettere alle corde il governo bolivariano.

La signora Jacobson, sottosegretaria di Stato per l’America Latina, si è detta “delusa” dalla mancanza di appoggio agli Stati Uniti nella posizione espressa contro il Venezuela e questo, più di ogni altra cosa, conferma come il personale politico-diplomatico statunitense non sia assolutamente in grado di comprendere, analizzare ed interpretare la realtà centro e sudamericana.

La signora Jacobson, sottosegretaria di Stato per l’America Latina, si è detta “delusa” dalla mancanza di appoggio agli Stati Uniti nella posizione espressa contro il Venezuela e questo, più di ogni altra cosa, conferma come il personale politico-diplomatico statunitense non sia assolutamente in grado di comprendere, analizzare ed interpretare la realtà centro e sudamericana.

Come poteva pensare, la signora Jacobson, che la rete dei paesi democratici latinoamericani potesse in qualche modo condividere i proclami imperiali contro Caracas? Che conoscenza hanno alla Casa Bianca, dell’intera rete latinoamericana che attraverso Alba, Petrocaribe, Unasur e Celac tiene insieme radici, progetti, cooperazione e futuro dei paesi latinoamericani?

Probabilmente, la signora Jacobson ha letto frettolosamente un report sul continente elaborato da qualche testa d’uovo del Miami Herald o delle organizzazioni terroristico-mafiose cubano americane e venezuelane che si rosolano al sole della Florida mentre progettano politiche criminali contro i loro stessi paesi. Ammalati di nostalgia, sono tink-tank ignoranti, imbottiti di odio ideologico e rancori personali, angosciati per il venir meno dei loro business speculativi e ansiosi di vendette impossibili da cogliere. Affidarsi nelle valutazioni alle diagnosi riferita dai fuoriusciti reazionari di ogni paese e trasformarle in linea politica, è stupido, prima che sbagliato.

E se sul piano internazionale l’attacco frontale e smisurato al Venezuela, lungi dall’ottenere le adesioni a livello continentali auspicate dalla Casa Bianca, ha prodotto una presa di posizione immediata e netta dei paesi latinoamericani, a livello interno ha addirittura ulteriormente ricompattato il popolo venezuelano in chiave indipendentista e a difesa della sovranità nazionale del Paese e, quindi, del governo Maduro.

Addirittura il Presidente colombiano Santos ha duramente criticato Obama: “Abbiamo sempre detto che le sanzioni unilaterali risltano controproducenti ed è per questo che le rifiutiamo”. In una intervista al quotidiano El Tiempo, Santos ha auspicato che il vertice di Panama “possa fornire l’occasione perché si produca una distensione tra USA e Venezuela”. In una sola occasione, così, gli Stati Uniti hanno determinato un rifiuto netto sul piano interno venezuelano e su quello internazionale al reflusso di guerra fredda. Ad evidenziare quanto siano state controproducenti parole e toni contro il Venezuela, ci sono state anche le prese di posizione di alcuni analisti politici statunitensi, che hanno invitato la Casa Bianca a tornare sui suoi passi.

Tra questi, nelle ultime ore, si è distinta Cynthia Arnson, direttrice del programma per l’America Latina del Woodrow Wilson International Center for Scholars, un centro di analisi di Washington, che ha definito “linguaggio antiquato e fuori luogo” quello utilizzato dalla Casa Bianca. E non sono certo sufficienti a correggere il tiro le parole di Michael J. Fitzpatrick, ambasciatore degli USA presso l’Organizzazione degli Stati Americani (OEA), che da Washington si è detto convinto che “la redazione del Decreto sia stata mal interpretata se si pensa che gli USA vogliono invadere il Venezuela”.

Tra questi, nelle ultime ore, si è distinta Cynthia Arnson, direttrice del programma per l’America Latina del Woodrow Wilson International Center for Scholars, un centro di analisi di Washington, che ha definito “linguaggio antiquato e fuori luogo” quello utilizzato dalla Casa Bianca. E non sono certo sufficienti a correggere il tiro le parole di Michael J. Fitzpatrick, ambasciatore degli USA presso l’Organizzazione degli Stati Americani (OEA), che da Washington si è detto convinto che “la redazione del Decreto sia stata mal interpretata se si pensa che gli USA vogliono invadere il Venezuela”.

Conscio delle critiche generali che la sua Amministrazione si prepara ad incassare al Vertice OEA, Obama corre quindi ai ripari; se, ovviamente, non può rimangiarsi il Decreto antivenezuelano, dovrà comunque cercare di ridurne l’impatto e la centralità al vertice di Panama. Il rientro di Cuba nell’OEA e le aperture al dialogo recenti, rischiano di passare in secondo piano a causa della verbosità imperiale, riportando di nuovo gli USA nel ruolo dello Yanqui.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Uno dei senatori più noti e influenti del Congresso americano è stato incriminato formalmente questa settimana dal Dipartimento di Giustizia per corruzione e una serie di altre gravi accuse. Il democratico Robert Menendez è oggetto di un’indagine dell’FBI durata due anni e i suoi guai giudiziari si incrociano con delicate questioni di politica estera al centro del dibattito politico negli Stati Uniti, come il ristabilimento delle relazioni diplomatiche con Cuba e l’accordo sul programma nucleare dell’Iran.

Il 61enne senatore del New Jersey deve fronteggiare 14 capi d’accusa fondamentalmente per avere favorito gli interessi economici dell’amico e medico oftalmologo multimilionario della Florida, Salomon Melgen, in cambio di regali e contributi alla propria attività politica.

Menendez è stato eletto per la prima volta alla Camera dei Rappresentanti di Washington nel 1993 e dal 2006 occupa un seggio al Senato. Nella camera alta del Congresso USA, il senatore cubano-americano è stato alla guida della commissione Affari Esteri tra il febbraio 2013 e il gennaio di quest’anno, per diventarne poi il membro democratico più importante dopo la conquista della maggioranza da parte dei repubblicani.

Dalle carte del procedimento emerge come Menendez abbia fatto pressioni sui vertici dell’agenzia federale che gestisce i programmi di assistenza pubblici Medicare e Medicaid per ottenere clemenza nei confronti di Melgen. Quest’ultimo era accusato di avere gonfiato per quasi 9 milioni di dollari le richieste di rimborso per prestazioni mediche da lui fornite nell’ambito del programma Medicare.

Melgen ha raggiunto una certa notorietà in Florida e ha visto i propri redditi salire vertiginosamente grazie a una catena di cliniche di sua proprietà convenzionate con Medicare e specializzate nel trattamento della degenerazione maculare, una grave malattia dell’occhio. Nel 2012, il dottor Melgen era al primo posto della graduatoria dei medici americani che avevano ricevuto i rimborsi più sostanziosi dal governo federale.

Menendez ha comunque respinto seccamente tutte le accuse, sostenendo che il Dipartimento di Giustizia “non conosce la differenza tra amicizia e corruzione”. Il senatore e Melgen si frequentano da due decenni e i loro rapporti di amicizia, a detta di Menendez, si sovrapporrebbero in maniera legittima agli affari del medico.

Oltre che per la risoluzione della questione delle fatturazioni gonfiate, Menendez si sarebbe adoperato anche con il Dipartimento per la Sicurezza Interna nel tentativo di far naufragare un progetto di fornitura gratuita al governo della Repubblica Dominicana di strumenti di controllo destinati alle dogane. Se la fornitura fosse andata in porto, un’azienda di proprietà di Melgen sarebbe stata danneggiata economicamente, visto che aveva in essere un contratto di vendita dello stesso materiale con il governo dell’isola caraibica.

Inoltre, il senatore avrebbe favorito l’emissione di visti per l’ingresso negli Stati Uniti a favore di “amiche” del dottor Melgen provenienti da vari paesi, tra cui Repubblica Dominicana, Brasile e Ucraina. In cambio di questi servizi, Menendez avrebbe ricevuto dall’amico centinaia di migliaia di dollari in contributi elettorali. Inoltre, Melgen ha ospitato in parecchie occasioni il senatore democratico, assieme ad amici e parenti, nella sua villa presso il resort esclusivo Casa de Campo, in Repubblica Dominicana. Melgen, tra l’altro, avrebbe anche saldato il conto di un viaggio di Menendez a Parigi, di cui solo le tre notti in hotel erano costate quasi 5 mila dollari.

In cambio di questi servizi, Menendez avrebbe ricevuto dall’amico centinaia di migliaia di dollari in contributi elettorali. Inoltre, Melgen ha ospitato in parecchie occasioni il senatore democratico, assieme ad amici e parenti, nella sua villa presso il resort esclusivo Casa de Campo, in Repubblica Dominicana. Melgen, tra l’altro, avrebbe anche saldato il conto di un viaggio di Menendez a Parigi, di cui solo le tre notti in hotel erano costate quasi 5 mila dollari.

Secondo la legge americana, i regali ricevuti dai membri del Congresso devono essere dichiarati ed eventualmente rimborsati. Menendez, però, ha restituito a Melgen un totale di 58.500 dollari per rimborsare soltanto due voli con jet privati pagati dal medico su un totale di 12. Il denaro è stato oltretutto versato tardivamente e fino al 2013 il senatore non aveva dichiarato nessuno dei benefit goduti grazie alla generosità dell’amico.

Se le circostanze della vicenda che riguarda Menendez appaiono piuttosto compromettenti, in molti sui giornali americani si sono interrogati circa l’effettiva possibilità del Dipartimento di Giustizia di riuscire a dimostrare la sua colpevolezza. Per fare ciò, come ha spiegato il Wall Street Journal, è indispensabile che l’accusa presenti prove inconfutabili del fatto che Melgen abbia fatto regali e donazioni al senatore in cambio di favori specifici e non soltanto che si sia adoperato per aiutare un vecchio amico.

Il precedente più recente di un’incriminazione di un senatore in carica finita nel nulla risale al 2008. In quell’occasione, il repubblicano dell’Alaska Ted Stevens era stato indagato e condannato per corruzione ma l’anno successivo il verdetto sarebbe stato annullato per negligenza dell’accusa nella raccolta e presentazione delle prove.

In ogni caso, in molte occasioni durante la sua carriera politica Robert Menendez è stato sfiorato da controversie e scandali per avere utilizzato il proprio potere a beneficio di amici o finanziatori, uscendone però sempre indenne.

Il New Jersey, poi, è tradizionalmente noto per i legami più che sospetti tra il business e la politica, soprattutto di parte democratica. Solo negli ultimi tre decenni, altri due senatori democratici di questo stato hanno visto finire le proprie carriere politiche per accuse di corruzione: Harrison Williams negli anni Ottanta, la cui vicenda è stata raccontata dal film del 2013 American Hustle, e Robert Torricelli nel 2002.

Poche settimane fa, invece, il governatore repubblicano del New Jersey, Chris Christie, era finito al centro di un’accesa polemica per avere negoziato con il gigante petrolifero ExxonMobil il pagamento di una penale pari a solo il 3% di quanto richiesto dalla pubblica accusa in tribunale nell’ambito di un processo per disastro ecologico. Al di là dell’esito dell’indagine a carico di Menendez, le ripercussioni politiche della sua incriminazione potrebbero farsi sentire a breve. Il senatore del New Jersey è annoverato tra i “falchi” sulle questioni di politica estera e si è scontrato varie volte con lo stesso presidente Obama.

Al di là dell’esito dell’indagine a carico di Menendez, le ripercussioni politiche della sua incriminazione potrebbero farsi sentire a breve. Il senatore del New Jersey è annoverato tra i “falchi” sulle questioni di politica estera e si è scontrato varie volte con lo stesso presidente Obama.

In particolare, l’ex presidente della commissione Esteri del Senato aveva promesso battaglia contro l’iniziativa dell’ammnistrazione Obama per normalizzare i rapporti con Cuba. Sulla crisi del nucleare iraniano, Menendez intendeva poi utilizzare la sua posizione influente nella commissione per ostacolare l’eventuale accordo che potrebbe uscire dai negoziati in corso in Svizzera, visto che risulta essere co-firmatario di un provvedimento - osteggiato dalla Casa Bianca - che impone la ratifica da parte del Senato di qualsiasi intesa sottoscritta con Teheran.

Menendez ha già annunciato di volere abbandonare temporaneamente l’incarico di numero uno della delegazione democratica nella commissione Esteri del Senato, lasciando così ad altri colleghi del suo partito il compito di stabilire l’agenda dell’opposizione, con possibili effetti positivi per l’amministrazione Obama.

I potenziali sostituti di Menendez indicati dai media americani - tra i favoriti spiccano Barbara Boxer (California), Ben Cardin (Maryland) e Jeanne Shaheen (New Hampshire) - sono accreditati infatti di posizioni decisamente più moderate in materia di politica estera.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Con un annuncio congiunto della numero uno della politica estera UE, Federica Mogherini, e del ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, giovedì è stato finalmente confermato il raggiungimento di una bozza di accordo preliminare per la risoluzione della questione del programma nucleare della Repubblica Islamica.

L’intesa è stata siglata quasi due giorni dopo il superamento della data limite del 31 marzo, auto-imposta dalle parti in trattativa, a indicare sia la serietà delle questioni ancora da risolvere sia il fatto che un punto di incontro era comunque a portata di mano. Nelle ore precedenti l’accordo erano iniziate a circolare voci di un possibile naufragio dei negoziati, anche se l’esito finale ha chiarito che queste indicazioni erano prevalentemente di natura tattica per esercitare pressioni sulla delegazione iraniana.

I toni dei commenti dei rappresentanti dei governi occidentali a Losanna nel pomeriggio di giovedì sono stati in alcuni casi addirittura euforici, come ad esempio quello del ministro degli Esteri britannico, Philip Hammond, secondo il quale l’accordo è andato “al di là di quanto molti di noi credevano possibile 18 mesi fa”. Il documento sottoscritto giovedì, ha aggiunto Hammond, “è una buona base per quello che, credo, potrebbe essere un accordo molto positivo”. Il presidente Obama ha a sua volta salutato una “storica intesa” che potrebbe rendere “il mondo più sicuro”

L’entusiasmo occidentale è facilmente comprensibile alla luce del testo dell’accordo diffuso alla stampa. I punti principali indicano infatti ampie concessioni da parte iraniana, a cominciare dall’accettazione di ispezioni intrusive del proprio programma nucleare da parte degli ispettori internazionali.

Inoltre, Teheran limiterà le attività di arricchimento dell’uranio a un solo impianto – Natanz – dove rimarranno operative appena 5 mila centrifughe, sulle 19 mila attualmente installate, e oltretutto di prima generazione, non quelle più moderne già a disposizione. Se le richieste trapelate dagli Stati Uniti in passato indicavano un numero non superiore a mille, alcuni mesi fa lo stesso ayatollah Khamenei aveva affermato l’intenzione di mantenere attive tutte e 19 mila le centrifughe disponibili.

Sulla controversa struttura di Fordow, invece, l’Iran ha acconsentito a trasformarla da un centro di arricchimento a un impianto per la ricerca, dove non sarà presente “materiale fissile”. Fordow risultava molto controverso, in quanto costruito all’interno di una montagna nei pressi della località di Qom e quindi non raggiungibile da eventuali bombardamenti americani o di Israele. La terza struttura presa in considerazione è infine quella di Arak. Qui, il reattore nucleare sarà modificato in modo da rendere impossibile la produzione di plutonio utilizzabile per la costruzione di armi nucleari.

La terza struttura presa in considerazione è infine quella di Arak. Qui, il reattore nucleare sarà modificato in modo da rendere impossibile la produzione di plutonio utilizzabile per la costruzione di armi nucleari.

Per quanto riguarda le tempistiche, il periodo teoricamente necessario all’Iran per mettere assieme abbastanza materiale fissile da utilizzare per la realizzazione di un’arma (“breakout time”) sarà di un anno - come voluto da Washington - e le condizioni perché rimanga tale saranno valide per almeno dieci anni.

Dalle notizie diffuse nelle prime ore dopo l’annuncio dell’accordo non sembra esserci completa sintonia sulla questione forse più delicata, cioè le modalità della revoca delle sanzioni economiche che pesano sull’Iran.

Secondo i governi occidentali le misure punitive verranno sospese ma potrebbero essere riapplicate se Teheran non dovesse rispettare i termini dell’accordo. Zarif ha invece sostenuto di fronte alla stampa che le sanzioni approvate negli anni scorsi dalle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea saranno cancellate a seguito dell’implementazione dei contenuti dell’accordo.

Come previsto dal piano delle trattative, e come hanno ricordato le parti coinvolte, quella siglata giovedì è solo un’intesa preliminare che fissa le questioni fondamentali su cui dovranno basarsi le trattative dei prossimi tre mesi per la definizione dei dettagli tecnici e non solo.

Entro il 30 giugno prossimo dovrà essere approvata una versione definitiva dell’accordo, per giungere al quale ci sarà ancora molto lavoro da fare anche su temi delicati. Ad esempio, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU dovrà stabilire quali saranno le modalità delle ispezioni nelle strutture nucleari iraniane, mentre ancora nulla sarebbe stato deciso sulla spinosa questione delle possibili “dimensioni militari” che il programma nucleare iraniano avrebbe avuto in passato, almeno a detta degli Stati Uniti. Le prossime settimane dovrebbero in ogni caso registrare un allentamento delle pressioni esercitate dagli ambienti contrari all’accordo e allo sviluppo più che legittimo del programma nucleare civile dell’Iran. Allo stesso tempo, tuttavia, i “falchi” del Congresso USA e il governo Netanyahu in Israele potrebbero sfruttare qualsiasi frizione durante la fase finale delle trattative per ostacolare ulteriormente il processo di distensione.

Le prossime settimane dovrebbero in ogni caso registrare un allentamento delle pressioni esercitate dagli ambienti contrari all’accordo e allo sviluppo più che legittimo del programma nucleare civile dell’Iran. Allo stesso tempo, tuttavia, i “falchi” del Congresso USA e il governo Netanyahu in Israele potrebbero sfruttare qualsiasi frizione durante la fase finale delle trattative per ostacolare ulteriormente il processo di distensione.

Già giovedì, infatti, da Washington e Tel Aviv sono giunte condanne per quella che il premier israeliano ha definito, assurdamente, l’autorizzazione concessa “al regime criminale iraniano di un percorso verso la costruzione di armi atomiche”.

Il reale percorso della Repubblica Islamica verso il nucleare, ratificato da un eventuale accordo definitivo con i P5+1, dipenderà piuttosto da quanto la sua leadership sarà disposta ad accettare le condizioni dettate da Washington, non tanto per il rispetto di ciò che è stato sottoscritto a Losanna bensì per desistere dal rappresentare una qualsiasi minaccia agli interessi strategici americani in Medio Oriente.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Dopo tre tentativi falliti di conquistare la presidenza della Nigeria, l’ex dittatore e generale in pensione, Muhammadu Buhari, ha sconfitto nelle elezioni di sabato scorso il presidente in carica, Goodluck Jonathan, grazie soprattutto al processo di deterioramento del clima economico e sociale nella prima economia del continente africano durante la gestione dell’amministrazione uscente.

La vittoria di Buhari e del suo partito - Congresso di Tutti i Progressisti (APC) - ha segnato la prima transizione favorevole a un esponente dell’opposizione sanzionata dalle urne da quando, nel 1999, la Nigeria si è liberata della dittatura militare.

L’esito del voto riporta anche alla guida di questo paese un presidente musulmano, dopo che il cristiano Jonathan nel 2011 si era presentato alle elezioni, vincendole, in violazione del tacito accordo tra le élites nigeriane che prevede l’alternanza tra un leader musulmano e uno cristiano.

Jonathan, in qualità di vice-presidente, aveva preso il posto del presidente musulmano Umaru Yar’Adua al momento del decesso di quest’ultimo nel 2010, mentre l’anno successivo aveva sconfitto proprio Buhari. Anche nelle elezioni del 2003 e del 2007, l’ex generale aveva ceduto molto nettamente ai candidati del Partito Popolare Democratico – rispettivamente Olusegun Obasanjo e Yar’Adua – al potere ininterrottamente in Nigeria dal 1999.

Al voto di sabato, il paese più popoloso dell’Africa era giunto tra gravi difficoltà e crisi crescenti. La stessa regolarità dell’appuntamento con le urne era stata messa in dubbio da molti, in particolare dopo la decisione presa dal presidente Jonathan di posporre di sei settimane le elezioni, inizialmente previste per il mese di febbraio, su “suggerimento” delle forze di sicurezza a causa della precaria situazione in molte aree del paese in seguito al dilagare dei guerriglieri fondamentalisti di Boko Haram.

Durante le operazioni di voto sono state segnalate irregolarità ed episodi di violenza ma, alla fine, il margine tra i due principali candidati è apparso nettissimo e le organizzazioni internazionali e i governi stranieri hanno dato il proprio sigillo di legittimità alle elezioni.

Buhari ha ottenuto il 54% dei suffragi contro il 45% di Jonathan. Una differenza quantificabile cioè in oltre due milioni di voti: 15,4 milioni per il presidente-eletto e 13,3 milioni per il suo rivale. Buhari ha avuto la meglio non solo negli stati settentrionali a maggioranza musulmana, ma è stato il più votato anche nel sud-ovest e nel centro del paese, così come nella megalopoli Lagos, capitale commerciale della Nigeria.

Secondo la Costituzione della Nigeria, il candidato vincente al primo turno può evitare il ballottaggio se, oltre a ottenere complessivamente il maggior numero di voti, riceve almeno un quarto dei voti in almeno i due terzi dei 36 stati in cui è suddiviso amministrativamente il paese. Oltre ai risultati ufficiali presumibilmente inequivocabili, a convincere il presidente uscente a riconoscere la sconfitta e a congratularsi con Buhari è stata con ogni probabilità la velata ma chiarissima preferenza per il suo avversario manifestata dai paesi occidentali, a cominciare dagli Stati Uniti e dall’ex potenza coloniale, la Gran Bretagna.

Oltre ai risultati ufficiali presumibilmente inequivocabili, a convincere il presidente uscente a riconoscere la sconfitta e a congratularsi con Buhari è stata con ogni probabilità la velata ma chiarissima preferenza per il suo avversario manifestata dai paesi occidentali, a cominciare dagli Stati Uniti e dall’ex potenza coloniale, la Gran Bretagna.

Il segretario di Stato USA, John Kerry, e il ministro degli Esteri britannico, Philip Hammond, lunedì avevano emesso un insolito comunicato congiunto, nel quale si sosteneva che, pur “non avendo finora osservato una sistematica manipolazione del processo” di voto, vi erano “preoccupanti segnali” di possibili “deliberate interferenze politiche” sul conteggio finale dei voti.

Ambienti diplomatici degli stessi paesi avevano in seguito rivelato l’esistenza di presunte richieste fatte “dal partito di governo e dal presidente” alle forze armate per “intimidire” gli addetti alle operazioni di conteggio.

Come sempre accade con Washington, simili prese di posizioni non sono il sintomo di scrupoli democratici da parte del governo americano, bensì segnali del proprio orientamento in merito all’evoluzione politica di un determinato paese. Le indicazioni della preferenza per l’ex generale Buhari da parte degli USA erano d’altra parte evidenti.

Per la campagna elettorale del vincitore, ad esempio, aveva lavorato la società di consulenze americana di David Axelrod, strettissimo consigliere di Obama per il quale aveva curato le operazioni strategiche durante la corsa alla Casa Bianca del 2008.

Il livello di gradimento di Buhari nei circoli di potere d’oltreoceano era apparso poi chiaro dall’invito ricevuto da parte dell’influente think tank di Washington, Center for Strategic and International Studies, a tenere un discorso - poi cancellato - in una conferenza nel mese di gennaio. Buhari ha anche un passato di studi negli Stati Uniti, visto che tra il 1979 e il 1980 ha frequentato il College dell’Esercito di Carlisle, in Pennsylvania, conseguendo un Master in “studi strategici”.

I suoi trascorsi da dittatore non sono inoltre un ostacolo all’ottenimento del sostegno americano. Anzi, la repressione del dissenso e dell’opposizione al regime durante gli anni alla guida della giunta militare è un precedente utile agli occhi dei governi e delle compagnie petrolifere occidentali, in caso Buhari, nonostante la “conversione” alla democrazia, fosse chiamato a fronteggiare rivolte interne che minaccino il flusso di greggio prodotto dal suo paese.

Buhari era stato uno degli ufficiali protagonisti del colpo di stato messo in atto nel dicembre del 1983 contro il governo del presidente democraticamente eletto Shehu Shagari. Prima di essere a sua volta deposto nell’agosto del 1985 da un golpe militare, guidato dal generale Ibrahim Babangida, Buhari aveva condotto una campagna di arresti ai danni di intellettuali, politici, giornalisti e studenti, mentre sul fronte economico si era distinto per l’adozione di misure ancora più rigorose di quelle raccomandate dal Fondo Monetario Internazionale. Il favore manifestato dagli USA nei confronti di Buhari è la diretta conseguenza del precipitare delle relazioni tra Washington e l’amministrazione del presidente Jonathan. Quest’ultimo lo scorso anno era giunto a cancellare un programma di addestramento di nuove unità militari nigeriane operato da istruttori americani.

Il favore manifestato dagli USA nei confronti di Buhari è la diretta conseguenza del precipitare delle relazioni tra Washington e l’amministrazione del presidente Jonathan. Quest’ultimo lo scorso anno era giunto a cancellare un programma di addestramento di nuove unità militari nigeriane operato da istruttori americani.

La mossa di Jonathan intendeva essere una protesta contro il mancato impegno di Washington in appoggio alle forze armate della Nigeria nella guerra a Boko Haram.

Ad alimentare i sospetti di Jonathan erano stati probabilmente anche i ripetuti interventi sul territorio nigeriano per combattere i ribelli integralisti da parte degli eserciti di paesi confinanti, primo fra tutti il Ciad, il cui regime è uno dei più fedeli alleati dell’Occidente.

In questo modo, il governo della Nigeria è apparso ulteriormente screditato agli occhi della popolazione, già provata sia dall’incapacità di frenare le violenze di Boko Haram sia dai massacri indiscriminati commessi dalle stesse forze di sicurezza nel corso delle operazioni di “anti-terrorismo” nel nord del paese.

La transizione “democratica” tra Goodluck Jonathan e Muhammadu Buhari si inserisce soprattutto nel quadro delle manovre degli Stati Uniti e dei loro alleati europei per assicurarsi una presenza permanente in Africa occidentale. Qui come in Medio Oriente, il pretesto dell’interventismo occidentale è rappresentanto dalla necessità della lotta al terrorismo islamista, nel caso della Nigeria incarnato appunto in Boko Haram.

L’importanza della Nigeria per gli USA è dettata poi principalmente dalle ingenti risorse petrolifere di cui dispone e che sono in larga misura sfruttate da compagnie occidentali. Inevitabilmente, l’offensiva di Washington in Africa è legata anche al tentativo di contrastare l’influenza della Cina nel continente, cresciuta a livelli esponenziali nell’ultimo decennio.

Anche la Nigeria di Jonathan ha infatti stabilito solidi legami economici con Pechino nel recente passato. Nel luglio del 2013, ad esempio, una visita del presidente in Cina aveva portato alla firma di accordi per prestiti da oltre un miliardo di dollari destinati alla realizzazione di varie infrastrutture.

Compagnie cinesi sono peraltro già ampiamente presenti in Nigeria e operano anche nel settore petrolifero, mentre la solidità dei rapporti bilaterali era stata ribadita lo scorso mese di maggio con la visita nella capitale, Abuja, del premier cinese, Li Keqiang.

La sconfitta patita da Jonathan alle urne è però dovuta anche e soprattutto all’aggravamento durante la sua amministrazione delle piaghe che affliggono la Nigeria. Oltre alle attività di Boko Haram, gli elettori nigeriani avevano in mente i numerosi casi di corruzione registrati negli ultimi tempi e, ancor più, le esplosive e crescenti disuguaglianze sociali.

Scalpore aveva fatto qualche mese fa il licenziamento del governatore della Banca Centrale dopo che aveva denunciato al Senato nigeriano la sottrazione al Tesoro di fondi per svariati miliardi di dollari provenienti dalle attività petrolifere. Sempre in questo settore, il governo viene inoltre costantemente accusato di coltivare rapporti clientelistici con intermediari che realizzano profitti enormi sulle vendite di greggio. Simili pratiche hanno contribuito alla formazione di una ristretta cerchia di super-ricchi e a fare della Nigeria uno dei paesi più iniqui del continente.

Sempre in questo settore, il governo viene inoltre costantemente accusato di coltivare rapporti clientelistici con intermediari che realizzano profitti enormi sulle vendite di greggio. Simili pratiche hanno contribuito alla formazione di una ristretta cerchia di super-ricchi e a fare della Nigeria uno dei paesi più iniqui del continente.

Come ha messo in luce una recente analisi del britannico Guardian, nonostante il recente crollo delle quotazioni del petrolio, l’economia nigeriana nell’ultimo decennio ha fatto segnare tassi di crescita costantemente vicini al 7% annuo. Tuttavia, mentre il numero dei milionari nel paese è cresciuto in sei anni del 44%, salendo a 16 mila, il livello di povertà assoluta è passato dal 55% nel 2004 al 61% nel 2014.

Al di là del relativamente pacifico passaggio di consegne celebrato dalla stampa internazionale, dunque, la nuova leadership politica non avrà nulla da offrire per alleviare la miseria totale in cui versa la maggior parte dei nigeriani. Il processo “democratico” a cui si è assisito nei giorni scorsi non è infatti che un avvicendamento tra due sezioni della classe dirigente del paese africano, ugualmente ostili alle masse impoverite della popolazione e legate invece, per le proprie fortune, al capitale internazionale.