- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Luca Mazzucato

di Luca Mazzucato

Teheran. Ahmed è un ricercatore iraniano che ha vissuto in prima persona le drammatiche vicende di questi ultimi mesi. Gli chiediamo di raccontarci la sua esperienza, partendo dai brogli elettorali che hanno dato il via alla rivolta popolare. Lasciò l'Iran per un periodo di studio all'estero durante la presidenza riformatrice di Khatami e vi fece ritorno quattro anni dopo nel mezzo della presidenza Ahmadinejad. Il paese che si trova di fronte è irriconoscibile rispetto a soli pochi anni prima.

Che cosa trovasti cambiato al tuo ritorno, dopo i primi anni di Ahmadinejad al potere?

Mi sentivo uno straniero nella mia terra. Il capo della polizia si stava lanciando in una crociata contro l'abbigliamento femminile. Aveva vietato alle donne l'uso degli stivali, perché “provocano un'erezione negli uomini.” La polizia cominciò a picchiare le ragazze per la strada, anche se il loro abbigliamento seguiva la regola islamica, solo perché il colore dei loro vestiti non era sufficientemente scuro. Ma non c'è nessuna legge che discuta del colore dei vestiti. Il linguaggio del capo della polizia era talmente sopra le righe che molti cominciarono a farsene beffe. Si sentiva la gente discutere: “Se causare un'erezione negli uomini è un crimine per una fanciulla, allora quale può essere considerato un pene standard? Quello del capo della polizia, di Ahmadinejad, o della Guida Suprema?”

Quando studiavo all'Università, chiunque lasciasse una nota sulla bacheca studenti, nella quale contestava la legittimità della Guida Suprema, veniva fermato dai servizi segreti. L'argomento era tabù fino a pochi anni fa. Oggi la dottrina “della guida e del controllo delle menti degli iraniani,” che era lo slogan con cui Khamenei venne eletto presidente per ben otto anni (prima di essere eletto a Guida Suprema), è ormai morta e sepolta. Oggi gli iraniani mettono in discussione la legittimità del regime in pubblico senza paura.

Qual è stata la tua esperienza delle ultime elezioni presidenziali?

I candidati erano quattro: Ahmadinejad, Karrubi, Mousavi e Rezai. A ridosso delle elezioni, il grande ayatollah Mesbah Yazdi emise una fatva che giustificava i brogli elettorali per assicurare la vittoria del candidato prescelto dalla Guida Suprema. Sebbene Khamenei non avesse mai annunciato pubblicamente quale candidato sostenesse, Ahmadinejad si era autoproclamato tale. Il ministro dell'interno, per la prima volta, poteva controllare via Internet l'affluenza in tempo reale e decretò un'affluenza dell'85% alla chiusura delle urne. L'altissima affluenza, come di consueto, fu interpretata da tutti come un voto di protesta contro il presidente in carica Ahmadinejad.

Mentre il conteggio dei voti era ancora in corso, il ministero dell'Interno annunciò il risultato ufficiale, dando una vittoria schiacciante ad Ahmadinejad, con conseguenze paradossali: mentre Karrubi e Rezai ottenevano zero voti, ad un certo punto i voti di Rezai cominciarono a diventare negativi! Finora nessuno ha ancora spiegato tali incredibili anomalie.

Cosa successe il giorno dopo le elezioni?

Incontrai alcuni amici per la strada il sabato pomeriggio, che mi dissero che Mousavi e Karrubi non avevano accettato il risultato. Molta gente si era riversata per le strade, erano tutti stupefatti, molti cantavano “Dove sono finiti i nostri voti?” Altri distribuivano piccole bandiere iraniane o fasce verdi. Io presi una fascetta verde in mano mentre parlavo e, in men che non si dica, la polizia invase la strada, picchiando tutti quelli che avevano simboli verdi addosso. Non picchiavano con violenza, ma quel tanto che bastava per farci cadere le bandiere o le fasce, e poi se ne andavano. C'era anche gente che lanciava pietre alla polizia, ma per lo più gli agenti non rispondevano alle provocazioni. Cercai subito di far smettere il lancio di pietre da parte dei manifestanti, per evitare una reazione della polizia che sarebbe stata micidiale. Un manifestante mi colpì alla spalla con una mattonella, chiamandomi traditore. La spalla mi fece male per una settimana, ma tutto sommato il primo giorno il numero di manifestanti violenti era minimo.

Qualche episodio ti ha particolarmente colpito?

Non sono ancora riuscito ad interpretare una scena strana che vidi quella sera. Un gruppo di poliziotti stazionava da una parte della strada mentre, proprio dietro di loro, due uomini stavano distruggendo un bancomat a martellate. Mi avvicinai ai poliziotti per chiedere che intervenissero per fermare la rapina, ma quelli mi strapparono la mia fascetta verde e, dopo avermi minacciato con il manganello, mi cacciarono via. Osservai allibito mentre i poliziotti, invece di intervenire per fermare la rapina, si allontanavano per picchiare un gruppo di persone che cantava slogan pro Mousavi.

Evidentemente la polizia aveva ricevuto ordine di reprimere i manifestanti e dare l'impressione che questi saccheggiassero la città.

Infatti la domenica molti bancomat erano distrutti per le strade e le vetrine delle banche erano tutte divelte, mentre i negozi non avevano subito alcun danno. Osservai strani giochi di guardie e ladri tra la polizia e i manifestanti. La gente cantava “Dove sono i nostri voti?” sventolando le bandiere verdi, ma quando la polizia antisommossa arrivava, tutti nascondevano le bandiere e i dimostranti passavano tra i poliziotti come se niente fosse. Dopo poche ore la polizia cambiò strategia radicalmente. Iniziò a picchiare brutalmente chiunque si trovasse per la strada o sui marciapiedi. Nonostante questo, le strade erano colme di gente.

Stavo tornando a casa quando vidi un uomo collassare sul marciapiede, sangue usciva dalle orecchie e dal naso. La rete telefonica era oscurata. Chiedevo aiuto alla gente, ma nessuno si fermava. Attraversai la strada per chiedere aiuto alla milizia Basij e agli agenti in borghese. Quelli mi picchiarono, poi mi bloccarono e perquisirono. Io dissi loro che un uomo stava morendo dall'altra parte della strada, ma non gli importava minimamente. Dopo un quarto d'ora mi lasciarono andare, tornai dall'uomo ancora riverso al suolo, ma non riuscii più a sentirgli il polso.

Me ne andai, ero in stato di shock. Saltai sul bus, ma poco dopo quattro uomini in abiti civili lo fermarono. Ci chiesero di scendere perché dovevano incendiare il veicolo. Alcuni scesero per chiamare la polizia, una cui unità era poco distante, mentre io e gli altri rimasti sul bus iniziammo a cantare “Autobuso rahaa kon, Mir Hosseino sedaa kon” (lascia il bus, chiama Mir Hossein [Mousavi]) e tutti i pedoni lì attorno si unirono al nostro canto. I quattro uomini desistettero dal loro proposito, ma la polizia, invece di fermarli, inseguiva e picchiava la gente per la strada, che camminava con le mani alzate in segno di vittoria.

Come è proseguita la protesta nei giorni successivi?

La prima gigantesca manifestazione silenziosa accadde il giorno dopo, lunedì. Secondo la Costituzione, il popolo ha il diritto di riunirsi pacificamente, dunque Mousavi e Karrubi chiesero il permesso di manifestare, ma il ministero dell'Interno rifiutò, mentre la TV e la radio minacciavano pesanti repressioni in caso di manifestazioni illegali. Nonostante le minacce, un milione di persone scese nelle strade: uomini e donne di tutte le classi e di ogni età. Il corteo era silenzioso, nessuno cantava e non ci fu nessuna violenza. Mousavi e Karrubi sono riusciti ad incanalare una protesta potenzialmente violenta in una pacifica dimostrazione oceanica e la Guida Suprema dovrebbe essere loro grata per questo. Le dimostrazioni silenziose si ripeterono fino a giovedì. Ma ogni giorno la gente si stufava sempre più di camminare per chilometri e chilometri. Anche perché la richiesta era sempre la stessa: un'investigazione sui risultati delle elezioni.

L'ironia della sorte volle che persino i consiglieri di Ahmadinejad si unissero ai protestanti nel dichiarare irregolarità, annunciando che i voti del presidente in carica erano più di trenta milioni, ma il ministero dell'Interno ne aveva annunciati soltanto ventiquattro! Tutti e quattro i candidati stavano dunque dichiarando brogli elettorali! Rezai dimostrò che in certi distretti il 140% degli aventi diritto aveva votato e chiese che si scoprisse cosa era successo. Allora il Consiglio dei Guardiani (il cui capo aveva appoggiato pubblicamente Ahmadinejad durante la campagna elettorale) ricontò alcune schede e annunciò che i voti di Rezai erano infatti diminuiti. Il riconteggio fu trasmesso in diretta, ma si vide chiaramente che le schede ricontate non erano state piegate ed erano state firmate dalla stessa mano! In conclusione, nessuna di queste clamorose irregolarità è stata finora spiegata e nessuno dei tre sfidanti ha ancora accettato il risultato. Persino i sostenitori di Ahmadinejad (come hanno ammesso candidamente i suoi consiglieri) ammettono che le elezioni sono state piene di brogli.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Eugenio Roscini Vitali

di Eugenio Roscini Vitali

Poche ore dopo l’arrivo a Sana’a del Generale David Petraeus, comandante del Comando Centrale Usa in Medio Oriente ed Asia centrale, il presidente yemenita Ali Abdullah Saleh ha lanciato la sua grande offensiva. Obiettivo: le cellule di al-Qaeda presenti nella regione più meridionale della penisola Araba; migliaia di soldati inviati nei governatorati di Abyan, Al Bayada, Shawbah, Maarib, Al-Jawf e nei 16 distretti della capitale. Truppe decise a stanare quella che Washington definisce “una specifica minaccia”, la stessa che alimenta il terrorismo in Iraq, Afghanistan, Pakistan, India, Filippine, vicino Medio Oriente, Corno d’Africa, Caucaso, Maghreb e in mille altri angoli della Terra.

Scontri a fuoco tra militanti e forze di sicurezza nel distretto di Arhab, 60 chilometri a nord est di Sanaa, e nell’area di Al-Majalah, bombardata dai Mig-29 dell’aviazione yemenita: 50 i terroristi uccisi, 60 i feriti, decine quelli che si sono arresi. Clamorose notizie, poi smentite, sulla cattura di quello che sembrerebbe essere stato il capo della rete locale di al-Qaeda, Mohammad Ahmed al Hanak, e su altri militanti di secondo piano.

Intanto, della nuova minaccia jihadista al mondo occidentale, dello yemenita che in molti già definiscono “il nuovo Bin Laden”, la mente della strage di Fort Hood e del mancato attento di Natale al volo della Delta Airlines, nessuna traccia. Anwar al-Awlaki, Imam radicale e cittadino americano, nato nel 1971 a Las Cruces, nel Nuovo Messico; laureato in Ingegneria civile alla Colorado State University e master in Pedagogia alla San Diego State University; guida spirituale dei militari di fede musulmana a Fort Collins, Colorado e capo della Comunità islamica presso la moschea Masjid Ar-Ribat al-Islami di San Diego. E’ questo l’uomo più ricercati al mondo.

I legami con lo studente nigeriano Umar Farouk Abdulmutallab e con Nidal Malik Hisan, psichiatra e militare americano che a Fort Hood ha aperto il fuoco e ha ucciso 13 commilitoni, lo rendono uno dei terroristi più pericolosi in circolazione, peggiore di quanto possano essere alcuni leader regionali quali l’algerino Abdel Malik Daroqedel o il filippino Radullah Sahiron o l’egiziano Mohammad al-Hakim, presumibilmente morto in Pakistan durante un attacco aereo avvenuto il 31 ottobre 2008.

Al-Qaeda e Anwar al-Awlak potrebbero però non essere il solo motivo per il quale lo Yemen sta diventando il terzo fronte della guerra al terrorismo. Il paese è, da tempo, sottoposto ad una costante escalation militare che vede a nord le truppe Saudite che attaccano i ribelli sciiti e a sud l’esercito yemenita che combatte la rivolta jihadista. Tutto a pochi passi dal Golfo di Aden, dal Mar Rosso e dallo stretto di Bab el-Mandeb: 30 chilometri di acqua che separano Ras Menheli da Ras Siyan, la penisola Araba dal Corno d’Africa.

Elementi di un mosaico che evidenziano l’immenso interesse strategico che può avere un’area attraverso la quale passa gran parte del greggio proveniente dal Golfo Persico. Uno stretto che, insieme a quelli di Hormuz e Malacca, è una delle tre zone geografiche più importanti al mondo, determinante nell’analisi della sicurezza energetica globale ma anche particolarmente vulnerabile agli attacchi terroristici e alle turbolenze politiche.

E’ chiaro che è qui che il Pentagono vuole stabilire il nuovo avamposto militare della guerra al terrorismo: cercare di militarizzare lo stretto di Bab el-Mandeb per fissare alle porte del Mar Rosso una sorta di checkpoint navale con il quale rendere più sicuro il collegamento tra Oceano Indiano e Mediterraneo, il che eviterebbe tra l’altro l’ipotesi della concorrenza cinese, ed interrompere gran parte dei traffici di armi che l’Iran convoglia verso il vicino Medio Oriente. Oltre a questo c’è poi la necessità di sostenere la traballante presidenza Saleh e mettere in sicurezza la zona di confine con l’Arabia Saudita, ricca di riserve petrolifere non ancora sfruttate e particolarmente instabile a causa della presenza dei ribelli Houthi, che da oltre otto anni combattono per restaurare nello Yemen settentrionale l’imamato Zaydita e che neanche i Tornado e gli M198 howitzer di Riyad sono ancora riusciti a piegare.

Anche se le prime notizie sono state diramate nell’aprile scorso, sulla scacchiera yemenita i primi movimenti si sono registrati all’inizio del 2009, quando, dopo 15 anni di alleanza, Tariq al-Fadhli, ex leader jihadista e personaggio di spicco della Repubblica Democratica Popolare dello Yemen, ha rotto con il presidente Ali Abdullah Saleh ed ha annunciato il suo passaggio tra le file del Movimento del Sud, un fronte secessionista che da tempo rivendica l’indipendenza da Sana’a. La figura dell’ex mujahedin afgano, considerato tra i responsabili degli attentati del 1992 contro gli hotel Movenpick e Gold Mohur di Aden, ha subito ridato vita alla moribonda opposizione portata avanti dai leader dell’ex partito socialista ed ha trasformato il Movimento del Sud in un fronte antigovernativo a livello nazionale: lo dimostrano le proteste organizzate il 28 aprile nelle province meridionali di Lahj, Dalea e Hadramout, manifestazioni a cui hanno partecipato decine di migliaia di yemeniti.

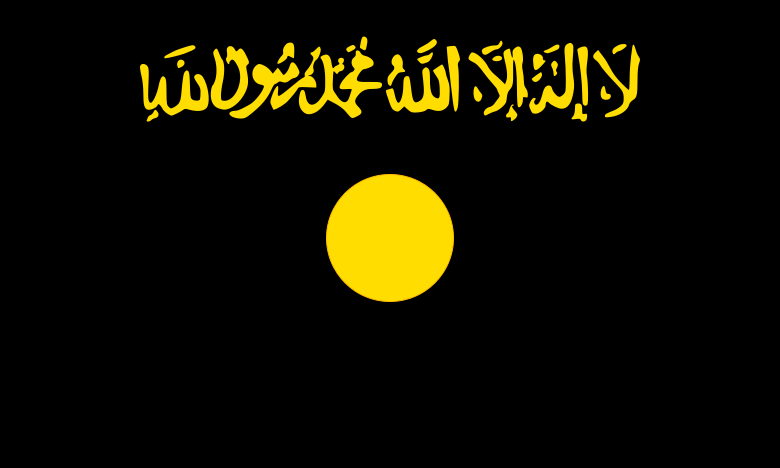

E’ stata proprio questa condizione di instabilità a creare i presupposti affinché nel sud del paese l’organizzazione fondata da Bin Laden potesse realizzare il progetto annunciato nell’aprile del 2008: riorganizzare nella penisola Araba una rete terroristica che facesse capo alla cellula yemenita guidata da Nasir al-Wahayshi. Raccogliendo alcuni militanti provenienti dall’Iraq e dall’Afghanistan e quello che era rimasto della defunta ala saudita, il 20 gennaio 2009, al-Wahayshi annuncia la nascita di Al Qaeda nella Penisola Arabica (AQAP): con lui ci sono Abu-Sayyaf al-Shihri, Abu-al-Harith Muhammad al-Awfi e un’altra decina di ex detenuti di Guantanamo.

Alcuni giorni dopo, in un video online, al-Wahayshi minaccia Ali Abdallah Saleh, i membri della famiglia Reale saudita ed il presidente egiziano Mubarak e promette di portare la jihad fino al cuore di Israele: “Iniziamo da qui per incontrarci ad al-Aqsa”, la moschea che sorge sul Monte del Tempio, nel centro storico di Gerusalemme. Nel video compaiono anche al-Shihri e al-Awfi, una coincidenza preoccupante che avrebbe dovuto mettere l’intelligence americana sulle tracce di Anwar al-Awlaki e Umar Farouk Abdulmutallabe e che dimostra come a quasi un anno dagli attentati la CIA e il Pentagono fossero già a conoscenza dell’esistenza di un pericolo yemenita.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Mariavittoria Orsolato

di Mariavittoria Orsolato

E’ un futuro incerto quello che vede il Paraguay e il suo presidente come protagonisti. Ormai da settimane, nei corridoi istituzionali, si vocifera di un prossimo golpe ai danni del Presidente Fernando Armindo Lugo Mendez, un colpo di mano in tutto e per tutto simile a quello che ha interessato l’Honduras e Manuel Zelaya lo scorso 28 giugno. I presupposti sono gli stessi e la sequenza degli antefatti sembra pressoché speculare.

Prima la svolta socialista del Paese e la dichiarata volontà di allinearsi all’ALBA (Alleanza Bolivariana per le Americhe) di Chavez, seguendo la linea di cooperazione nella lotta alla povertà e all’esclusione sociale; poi a ottobre, il capo di gabinetto Miguel Angel Lopez Perito, che propone una modifica alla Costituzione per poter permettere all’ex vescovo di potersi ricandidare e porre così a compimento la politica di riforme avviata nel 2008; un mese dopo, la destituzione del capo delle forze armate Cibar Benitez pare sventare l’ipotesi di un golpe militare.

L’opposizione dell’ANR, Partido Colorado, ha provato a intralciarlo con metodi da operetta, muovendogli contro un paio di figli illegittimi avuti da perpetue ventenni, ma la vera e propria frangia oltranzista Lugo ce l’ha in seno alla sua maggioranza e corrisponde al PLRA (Partido Liberal Radical Autentico) fazione politica del vicepresidente Federico Franco. Già prima delle elezioni del 20 aprile 2008 si parlava di come Franco, pur essendo l’alleato moderato indispensabile ai fini della vittoria, non fosse persona poi così fidata e si temeva di conseguenza che la stessa base elettorale del PLRA - storicamente legata alla tradizione liberale e borghese - fosse il bacino ideale per concentrare il malcontento che sicuramente avrebbero destato le manovre istituzionali di Lugo. Già mentre si ventilavano gli scandali sulla morale dell’ex vescovo, Franco accusava pubblicamente il Presidente di essere un traditore e, personalmente, di essere pronto ad assumere la guida del Paese in caso d’impeachment.

La manovra che si vorrebbe usare per defenestrare il Presidente teologo della liberazione è infatti quella di un golpe formalmente impeccabile. Secondo le norme giuridiche paraguayane, la ricusazione del Presidente in carica è possibile con l’azione congiunta di soli 30 voti alla Camera e al Senato e, date le motivazioni avanzate dai detrattori ed esposte polemicamente dal vicepresidente del Parlatino - il parlamento collegiale latinoamericano - il venezuelano e chavista Carolus Wimmer, Lugo potrebbe essere destituito, in quanto la lotta alla povertà che sta portando avanti, cela in realtà un odio di classe proibito categoricamente nella Costituzione nazionale.

Quello che più pare preoccupare il “vescovo rosso” è la poderosa coda di sostenitori e accoliti che Franco è riuscito guadagnare al suo disegno: nelle manovre di destabilizzazione sono infatti coinvolti settori della destra collegabili all’ex golpista ed ex avversario presidenziale generale Lino Oviedo, vecchi sostenitori del regime Stroessner, grossi industriali e latifondisti e quegli stessi mezzi d’informazione che, solo 18 mesi prima, acclamavano Lugo e la sua Alianza Patriotica para el Cambio “I liberatori del Paraguay”.

Questi ultimi, pur essendo pienamente consci del fatto che al Senato il Presidente fosse praticamente privo di rappresentanza e, perciò, con le mani legate, hanno subito cominciato a sottolineare come le promesse fatte in campagna elettorale fossero ancora disattese ed hanno bellamente ignorato gli sforzi compiuti da ministri come Margarita Mbywangi - l’ex schiava guaranì promossa al Ministero per gli affari indigeni - per migliorare le condizioni della sconfinata popolazione indigente, per avviare una seria riforma agraria e per rendere gratuiti sanità ed educazione.

Molti vedono in questi fermenti golpisti una ripresa nostalgica di quell’Operazione Condor che negli anni 70 mise a soqquadro gli equilibri politici che lentamente si stavano facendo strada in America Latina, Paraguay compreso. Altri, come il sovracitato Wimmer, compiono un ulteriore salto e pensano invece che dietro al vicepresidente Franco si muovano in realtà Lino Oviedo e un cileno di nome Eduardo Avilès: i due starebbero organizzando un comando anticomunista nazionale i cui obiettivi manifesti sarebbero la raccolta fondi per l’acquisto di armi e la conseguente “ricerca, individuazione e liquidazione fisica di tutti i comunisti”.

Secondo Franco e i suoi sostenitori, però, il vero terrorista è proprio Lugo, intempestivo nell’organizzare un piano di salvataggio per il rapimento di un tenutario paraguayano, Fidel Zavala, e perciò connivente con quell’EPP (Esercito Popular Paraguayo) che lo hanno sequestrato lo scorso 15 ottobre. E poco importa se questo fantomatico EPP sembra essere più che altro un’organizzazione fantasma montata ad hoc per destabilizzare la già fragile democrazia paraguayana.

Nel frattempo il presidente del Cambio, che al momento del suo insediamento, nell’agosto del 2008, godeva del 93% dei consensi, ora si trova il Paese contro con solo il 25% degli abitanti che approva il suo governo. Certo, lui non è un politico e come tale non può o non riesce a difendersi ed è probabile che, nel caso in cui si attuasse effettivamente un colpo di mano istituzionale, Lugo chinerebbe mesto il capo alla maniera del Galileo di Brecht. Il che, purtroppo, sarebbe un peccato, perché il cambio che l’ex vescovo sta cercando di attuare non è certo quello dei grattacieli e delle finanziarie che auspicano i suoi ormai ex alleati, ma ha dalla sua il reale intento di rendere più sopportabile il tremendo giogo cui il secondo paese più povero dell’America Latina è costretto a soggiacere.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di mazzetta

di mazzetta

Dopo oltre otto anni l'invasione dell'Afghanistan, lo stato della missione è, se possibile, peggiore di quella di allora. Otto anni di presenza occidentale e di governo Karzai non hanno lasciato nessuna traccia sullo sviluppo del paese e, soprattutto, non hanno sconfitto i temibili talebani. La mancanza di controllo sul paese è talmente evidente che gli Stati Uniti non hanno, esattamente come non avevano otto anni orsono, che due scelte: il ritiro o l'esclation militare. Obama, che non vuole offrire il fianco alle accuse interne che gli vengono rivolte dai repubblicani, di essere morbido con i nemici dell'America, ha scelto l'opzione dell'escalation militare: così quest'anno in Afghanistan ci saranno più truppe americane di quante ve ne siano in Iraq, supportate da qualche migliaio di soldati di altri paesi e da un numero almeno equivalente di mercenari. Un contingente che sfiora ormai i trecentomila uomini, contro la presenza stimata di un nemico. come i Talebani, che può effettivamente contare su una decina di migliaia di combattenti a cavallo tra Pakistan e Afghanistan.

Del resto, numeri appena inferiori, come quelli in vigore fino ad oggi, non sono riusciti ad assicurare il controllo, nemmeno parziale, del paese e i Talebani hanno già annunciato a loro volta una campagna di rinforzo in Afghanistan. Anche quella talebana è un po' una scelta obbligata, perché dall'altro lato della frontiera l'esercito pachistano ha picchiato duro, costringendo anche i militanti pachistani provenienti dal Kashmir nella zona del North Waziristan, chiudendo così loro la possibilità di operare a Est della linea Durand. Sono movimenti che fanno pensare ad un successo della strategia militare messa a punto negli ultimi anni, che attraverso il cambio del governo in Pakistan avrebbe dato nuovo vigore alla lotta all'estremismo islamico. Stando alle esperienze degli ultimi anni, il progresso non è affatto assicurato; già durante i primi anni dell'occupazione il North Waziristan e le città transfrontaliere erano state riserve sufficienti ad incubare l'infinito ritorno talebano durante i periodi di crisi del movimento.

Dall'altra parte del confine, poi, la situazione si è deteriorata moltissimo. Karzai, un tempo definito “il sindaco di Kabul”, oggi è un leader delegittimato da quelle che l'ONU e la stessa amministrazione americana hanno catalogato come “elezioni-truffa”. Oggi si trova con il Parlamento che gli ha respinto la lista dei ministri, composta per lo più dai signorotti locali e dai signori della guerra che gli hanno permesso la truffa elettorale. Metà del governo è identica al precedente, i ministri hanno quasi tutti fama di corrotti quando non sono addirittura conosciuti per i leggendari saccheggi della ricchezza del paese e delle province che controllano.

Il governo manca quindi di legittimità sia interna che internazionale, ma Karzai non pare preoccuparsene, tanto che ha escluso dal Gabinetto di governo anche il suo rivale, quell'Abullah Abdullah sconfitto al primo turno e che si è rifiutato di correre al secondo turno, che pure si era detto disponibile a un esecutivo di “unità nazionale”, soluzione che anche gli americani vedevano come il minore dei mali. Se il governo civile del paese è allo sbando, lo stato dell'iniziativa militare non è molto migliore. Il patchwork di forze multinazionali pattuglia il paese, ma non lo controlla, le iniziative statunitensi si perdono ai piedi delle montagne, mentre la costituzione dell'esercito afgano arranca tra disertori che raggiungono i talebani con le armi consegnate loro e una truppa lealista che, secondo gli americani è più incline a fumare oppio che a combattere i talebani.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Eugenio Roscini Vitali

di Eugenio Roscini Vitali

Ad un anno dalla fine dell’operazione Piombo Fuso e ad un mese dalla scadenza dell’ultimatum imposto dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Israele ed Hamas non hanno ancora punito i responsabili dei crimini commessi durante tre settimane di guerra nelle quali hanno perso la vita 1.417 palestinesi e 13 israeliani. La Risoluzione 64/10, approvata il 5 novembre scorso con 114 voti a favore, 18 contrari e 44 astenuti e bocciata da Gerusalemme, perché considerata completamente avulsa dalla realtà, concedeva ad entrambe le parti 90 giorni per avviare un’inchiesta credibile sulle denunce relative ai delitti commessi contro la popolazione civile tra il 27 dicembre 2008 e il 18 gennaio 2009.

Al contrario, nonostante la tregua stabilita a Sharm el Sheikh e il Rapporto Goldstone, che nel settembre scorso ha messo sul tavolo le prove di quanto accaduto in quel conflitto, i responsabili delle violazioni del diritto internazionale non sono ancora stati identificati e i razzi e l’assedio hanno continuato a minacciare la vita degli uni e degli altri. E, cosa più importante, le vittime non hanno ricevuto - e molto probabilmente non riceveranno mai - la giustizia dovuta.

Se Israele e Hamas non dovessero svolgere indagini serie, a febbraio il Consiglio di sicurezza potrebbe trasmettere al procuratore della Corte penale internazionale le conclusioni del rapporto stilato dalla missione di accertamento diretta dal giudice sud-africano Richard Goldstone. Sono 575 pagine che condannano entrambe le parti e parlano di palestinesi usati come scudi umani e di 22 giorni di sconsiderati attacchi militari, di gravi violazioni della IV Convenzione di Ginevra e di bombardamenti che hanno trasformato intere zone di Gaza in cumuli di macerie.

Descrizioni approfondite e circostanziate di quelli che possono essere considerati crimini contro l’umanità: uccisioni, torture e trattamenti inumani che non trovano giustificazione in alcuna operazioni di carattere militare. La relazione parla anche di esposizione della popolazione civile a rischi inutili e di violazione del principio di distinzione degli obiettivi con lancio di razzi e mortai contro insediamenti civili, località abitate che in alcun modo potevano essere considerati installazioni militari.

In realtà, secondo molti analisti, l’operazione Piombo Fuso non ha prodotto i risultati sperati. Ancora oggi, infatti, anche se con minore intensità, i Qassam continuano a cadere sullo Stato ebraico; incessanti, come incessanti sono i raid dell’aviazione israeliana. Fino ad ora l’intervento della comunità internazionale non ha neanche impedito il blocco dei valichi e gli egiziani non hanno nemmeno fermato l’arrivo di armi contrabbandate attraverso i tunnel scavati in prossimità del confine di Rafah.

Ad un anno dalla fine del conflitto, neanche i numeri sono una cosa certa, o perlomeno un argomento sul quale si riesca a trovare un punto di convergenza: le stime ufficiali diramate dall’organizzazione israeliana per i diritti umani “B’Tselem” parlano della morte di 765 civili estranei ai combattimenti: 762 arabi, di cui circa 300 bambini, e 3 ebrei. Completamente diverso il numero dichiarato dalle Forze di Difesa Israeliane, che si fermano a 295 vittime. Human Rights Watch documenta poi la violazione israeliana delle leggi di guerra e del diritto umanitario internazionale con la distruzione delle infrastrutture civili e sanitarie necessarie alla sopravvivenza e all’assistenza della popolazione, con l’uso di proiettili al fosforo bianco nelle aree densamente abitare (vietato tra l’altro dal Trattato di Ginevra del 1980).

Il rapporto prosegue con casi altrettanto significativi, come la morte dei 29 civili palestinesi, fra cui otto bambini, colpiti dai missili sparati dai droni utilizzati dalle truppe del Tsahal, o come gli 11 arabi disarmati, tra i quali cinque donne e quattro bambini, caduti sotto il fuoco dei militari israeliani mentre sventolavano bandiera bianca. Per quanto riguarda Hamas, l’organizzazione newyorkese per i diritti umani denuncia poi il lancio di razzi contro aree urbane e i numerosi casi di tortura nei riguardi dei rivali di Fatah catturati durante i giorni del conflitto.

Mentre il rapporto annuale dei servizi di sicurezza israeliani elogia, e non a torto dal punto di vista ebraico, gli effetti dell’operazione anti-Hamas come il risultato di un’azione efficace e fruttuosa, a Gaza la ricostruzione non é ancora partita. Secondo i numeri diramati da Gerusalemme, il 2009 è stato sicuramente l’anno più calmo dall’inizio della seconda Intifada, sia per quanto riguarda la Cisgiordania che la Striscia di Gaza; non vi è stato un solo attentato suicida e il lancio dei razzi sugli insediamenti è calato del 75%, con 15 israeliani rimasti uccisi contro i 36 del 2008.

Da parte palestinese invece le famiglie costrette a vivere sotto le tende fornite dalle Nazioni Unite sono ancora 162; 40 mila le persone senza corrente elettrica; più di 3.500 le case da ricostruire, 268 le piccole aziende distrutte, decine le scuole, i depositi e le infrastrutture ancora inutilizzabili. Tutto fermo, fin quando non verranno almeno rimosse le 600 mila tonnellate di detriti causati dai bombardamenti e non inizierà ad arrivare il materiale necessario alla ricostruzione. Facile a dirsi, ma non a farsi: per questo tipo di attività nel 2009 a Gaza sono stati fatti entrare 41 camion, contro i 7.400 veicoli al mese autorizzati prima del blocco imposto nel 2007.