- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Fabrizio Casari

di Fabrizio Casari

Sembra ormai che sia proprio lui, il “boia” di Srebrenica, quel vecchio malato catturato dai Servizi di sicurezza serbi a Lazareno, in Vojvodina, vicino al confine romeno. Non ci sono omonimie o errori di persona di qualunque altro genere. Ratko Mladic, comandante in capo degli ottantamila soldati che formavano l’esercito serbo-bosniaco, protagonista macabro insieme a tanti altri serbi, croati e bosniaci della guerra civile nella ex-Jugoslavia, è stato arrestato.

Ricercato per genocidio e crimini contro l’umanità, era inseguito dal 1996. Si nascondeva nel suo paese, quello per il quale aveva prestato servizio sin dai tempi in cui la Jugoslavia era una nazione forte, orgogliosa della sua diversità e della sua storia. Prima di diventare il boia di Srebrenica, Mladic era stato Comandante di brigata nell’Armata Popolare di Jugoslavia, quella fondata dal Maresciallo Tito che riempì di gloria i Balcani nella resistenza ai nazisti, che dai partigiani jugoslavi furono sconfitti.

La guerra nella ex-Jugoslavia venne promossa dalla Slovenia prima e dalla Croazia di Tudjiman poi, alimentata dall’Occidente e benedetta in poche ore dal riconoscimento diplomatico del Vaticano e dell’Austria. E, dopo Zagabria, venne il turno della Bosnia, dove Itzebegovic pensò di modellare su basi etnico-religiose (musulmane) la Bosnia-Erzegovina. La guerra era si contro i serbi, ma anche tra croati e bosniaci e le stragi immonde, come quella della quale furono vittime le popolazioni serbe della Krajina, sono state raccontate sempre con le lenti deformate e il doppiopesismo che contraddistinguono la politica europea e statunitense. Lo stesso avvenne, anni dopo, con Albania e Kossovo.

Aveva solo due anni quando suo padre, partigiano, venne assassinato dagli Ustascia croati, cioè le formazioni naziste croate che superavano le SS tedesche in ferocia durante la Seconda Guerra Mondiale e anche per questo Ratko Mladic non poteva certo crescere senza il peso di quella morte e senza l’odio verso i seguaci di Ante Pavelic. “Mio figlio - disse una volta - fa parte dell’unica generazione di serbi che hanno fatto in tempo a conoscere i loro padri”. In questo senso non si può certo ritenere che vivesse la guerra civile come un dramma, piuttosto come l’occasione di sposare il suo ultranazionalismo con il desiderio di vendetta privata.

La biografia di Mladic racconta di una carriera militare quasi casuale. Nel 1991 venne messo a capo del Nono Corpo d’Armata, schierato a Knin (la Krajina serba in Croazia) contro le forze croate. Successivamente gli venne conferito il comando del Secondo Distretto militare dell’esercito jugoslavo con base a Sarajevo. Ma l’ascesa pubblica avvenne nel 1992, quando l’Assemblea serbo-bosniaca decise la creazione della Repubblica dei Serbi di Bosnia - la Srpska - e di un suo esercito, alla cui testa venne messo proprio Mladic.

In quella guerra Mladic è stato carnefice e vittima al tempo stesso. Carnefice di Srebrenica e di Sarajevo, certo; istigatore e complice delle Tigri di Arkan, i reparti irregolari che si distinsero nella furia contro i musulmani e che fecero quello che l’esercito serbo non poteva fare. Mladic fu invece a suo modo succube della follia di Karadzic, che credeva poter trasformare Pale e Banja Luka in nuove Stalingrado. Non che il militare non credesse alla stessa mission del suo presidente, ma la capacità di analisi politica di Mladic non fu mai celebre: per lui, semplicemente, la Serbia e la sua autorità erano inizio e fine di qualunque ragionamento, di qualunque politica, di qualunque guerra.

In quella guerra Mladic è stato carnefice e vittima al tempo stesso. Carnefice di Srebrenica e di Sarajevo, certo; istigatore e complice delle Tigri di Arkan, i reparti irregolari che si distinsero nella furia contro i musulmani e che fecero quello che l’esercito serbo non poteva fare. Mladic fu invece a suo modo succube della follia di Karadzic, che credeva poter trasformare Pale e Banja Luka in nuove Stalingrado. Non che il militare non credesse alla stessa mission del suo presidente, ma la capacità di analisi politica di Mladic non fu mai celebre: per lui, semplicemente, la Serbia e la sua autorità erano inizio e fine di qualunque ragionamento, di qualunque politica, di qualunque guerra.

Tra il 1995 e il 2003, Ratko Mladic godette della copertura di governo, servizi e popolazione serba. Condusse una vita alla luce del sole. Si sentì protetto da quell’entourage per il quale, in fondo, aveva combattuto e sterminato senza remore. Ma, come si diceva, non è mai stato un genio della politica, il generale e non si è accorto, forse, che i tempi stavano cambiando. La Serbia ha bisogno di uscire dall’isolamento e vuole entrare in Europa. Il chip d’ingresso richiestole è salato: la consegna di Mladic e di Karadzic, insieme ad altre figure minori pur se non meno feroci come Hadzic. E siccome il futuro conta più del passato, Belgrado, compiendo l’ennesima mossa per l'avvicinamento all'Europa, accetta e consegna prima Karadzic e ora Mladic.

La testa di coloro che un tempo furono i leader dei serbi di Bosnia, che Belgrado prima inventò e poi depose senza tanti complimenti, una volta che la loro missione era esaurita, è sembrato essere un prezzo ragionevole per il biglietto d’entrata in Europa. E dunque prima lo psichiatra di Pale, ora il generale, entrambi inseguiti da una taglia di sei milioni di dollari, sono stati consegnati su un piatto d’argento. Manca ancora Goran Hadzic, ma è prevedibile che anche la sua consegna non tarderà ad arrivare nei prossimi mesi. Giusto in tempo, magari, per la riunione del prossimo 10 Ottobre, quando si discuterà dell’ingresso di Belgrado nella Ue.

Carla Del Ponte, il Procuratore capo del Tribunale Penale Internazionale che incriminò Mladic nel Luglio del 1995, ha accolto la notizia “con soddisfazione”. Ma ora, con il rigore imparziale che le viene riconosciuto, definisce “giusta” anche la rivendicazione della Serbia affinché vengano aperte le indagini per perseguire il leader kossovaro Hashin Thaqi, colpevole con i suoi bravacci dell’espianto di organi a civili serbi, uccisi proprio per favorire il lurido business con cui s’ingrassava l’UCK, la formazione terroristica guidata proprio da Thaqi, detto “il serpente”.

E forse ora, con l’arresto di Mladic, sarà possibile cercare le risposte (ancora ignote) a tante domande, prima tra tutte al perché Itzebegovic e il suo comandante Naser Oric decisero di lasciare Sarajevo al suo destino, evitando accuratamente di correre in aiuto della città assediata. E forse ci sarà modo di accertare le responsabilità dei criminali di guerra bosniaci, tra cui spicca proprio Oric, responsabile di eccidi ai danni dei serbi lungo la Drina (quattromila morti, tra questi 1300 tra civili, donne e bambini) e che mostrava ai giornalisti occidentali i video nei quali i suoi uomini decapitavano i serbi ridendo.

E forse ora, con l’arresto di Mladic, sarà possibile cercare le risposte (ancora ignote) a tante domande, prima tra tutte al perché Itzebegovic e il suo comandante Naser Oric decisero di lasciare Sarajevo al suo destino, evitando accuratamente di correre in aiuto della città assediata. E forse ci sarà modo di accertare le responsabilità dei criminali di guerra bosniaci, tra cui spicca proprio Oric, responsabile di eccidi ai danni dei serbi lungo la Drina (quattromila morti, tra questi 1300 tra civili, donne e bambini) e che mostrava ai giornalisti occidentali i video nei quali i suoi uomini decapitavano i serbi ridendo.

La Bosnia, dove (su richiesta statunitense ai capi dei Mujahidin) combatterono i soldati islamici reclutati in Afghanistan, non ha ancora messo piede con i suoi uomini più significativi al tribunale Penale dell’Aja. Dipenderà dal fatto che ha ottimi rapporti con l’Occidente, Stati Uniti in particolare?

La caduta, come l’ascesa, è stata per Mladic una questione tra serbi: fu Milosevic a inventarlo capo di una parte del suo esercito e sono stati ora i serbi a consegnarlo al Tribunale dell’Aja. Fosse dipeso da europei e americani, Mladic sarebbe ancora a casa. Come già nel Luglio del 1995, alle porte di Srebrenica, quando i Caschi Blu olandesi dell’Onu si girarono dall’altra parte e lasciarono terreno libero al massacro, anche in tutti gli anni seguiti agli accordi di Dayton nessuna forza di polizia europea o statunitense riuscì a prenderlo. I serbi l’avevano eletto a simbolo della loro difesa, i serbi l’hanno eletto a pegno della loro resa. Per l’uomo che fece recapitare dalle duecento alle mille granate al giorno sulla gente di Srebrenica, non è stato necessario nemmeno un colpo di pistola.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Giuliano Luongo

di Giuliano Luongo

Dalla sogghignante soddisfazione che trapela dalle pagine del Wall Street Journal allo stupore più contenuto del moscovita Kommersant, il fiasco della compagine di sedicenti socialisti guidata da Zapatero ha visto salire agli onori della cronaca una nuova interessante prospettiva per una politica di piazza, fuori da schemi rigidi e non rappresentativi della realtà come quello bipartitico. Ad aver attratto le luci della ribalta non è stato solo il fiasco alle urne, ma soprattutto l’avvento del Movimento 15-M o “Indignados”.

Cioè di una massa eterogenea di giovani e meno giovani che, grazie ad un rapido passaparola su internet, si sono riuniti per manifestare alla vigilia delle elezioni e poi a oltranza il loro scontento a 360° non solo verso il governo attuale, ma soprattutto verso il sistema politico in generale e i due maggiori partiti di massa - Socialisti (PSOE) e Popolari (PP). Forti le critiche verso l’azione del governo in carica, ritenuto troppo vicino alle banche e colpevole di aver scaricato la crisi sulle spalle dei giovani e delle famiglie di risparmiatori, tagliando il welfare e appesantendo il gettito fiscale.

Una delle peculiarità del movimento è la sua dichiarata apartiticità: i suoi membri non hanno dato indicazioni di voto, né hanno favorito la nascita di un partito politico proprio foriero delle idee discusse in piazza. Sin dal momento dell’occupazione di Puerta del Sol il movimento ha suggerito - a volte tra le righe, a volte meno (dipende da quale giornale o tiggì riferisse la notizia) - il boicottaggio ai danni dei due grandi partiti politici, visto come l’unica “cura” contro un sistema partitico che porta alla vittoria solo formazioni ancora abbarbicate su posizioni pro-lobbistiche. E’ giusto dunque soffermarsi in attimo più sugli intenti di questa marea di volenterosi, onde evitare di commentare il tutto superficialmente, liquidandoli come i “grillini iberici”.

Gli Indignati hanno pubblicato online (in inglese e nelle varie lingue regionali spagnole) il loro manifesto e una serie di proposte in otto punti, lodevole tentativo di chiarezza. Il tutto è pervaso di un gusto rivoluzionario e di un senso di partecipazione piacevolmente retrò, quello che i sedicenti riformisti contemporanei hanno clamorosamente perso: in esso si afferma che il corrente assetto governativo ed economico del Paese non tiene conto di diritti basilari come quello alla casa, al lavoro, all’educazione, allo sviluppo personale e alla partecipazione politica.

Il sistema bipartitico PSOE-PP sarebbe totalmente disinteressato a tutto ciò, ponendosi come il grande muro dello status quo a difesa delle lobby e degli interessi economici di pochi. Il manifesto prosegue criticando in linea generale il modello economico attuale non solo spagnolo, creatore di disuguaglianze e mirante solo all’accumulazione di denaro e del potere che da esso deriva: in chiusura, si fa un accorato appello ad una “rivoluzione etica” che porti all’uscita di questo sistema che fa gli interessi di pochi a scapito delle masse dei semplici cittadini, che vengono ridotti a meri “oggetti economici”.

Il sistema bipartitico PSOE-PP sarebbe totalmente disinteressato a tutto ciò, ponendosi come il grande muro dello status quo a difesa delle lobby e degli interessi economici di pochi. Il manifesto prosegue criticando in linea generale il modello economico attuale non solo spagnolo, creatore di disuguaglianze e mirante solo all’accumulazione di denaro e del potere che da esso deriva: in chiusura, si fa un accorato appello ad una “rivoluzione etica” che porti all’uscita di questo sistema che fa gli interessi di pochi a scapito delle masse dei semplici cittadini, che vengono ridotti a meri “oggetti economici”.

Le proposte sono in otto punti, dalla politica economica alla gestione della pubblica amministrazione fino alle libertà civili. Volendone riportare gli highligts, vediamo che viene proposto uno stretto controllo sull’assenteismo e la pubblicazione degli stipendi di chi ricopre un incarico pubblico, accanto all’eliminazione dell’immunità per chi svolge incarichi di rilievo e la soppressione dei privilegi fiscali per gli eletti. In tema di lavoro, si propongono vantaggi alle imprese con meno del 10% dei dipendenti a progetto, la redistribuzione delle ore di lavoro per assorbire disoccupati, licenziamento solo con giusta causa e in pensione a 65 anni.

Ci sono anche note interessanti sulle banche: niente salvataggi, chi toppa o fallisce o viene nazionalizzato per divenire banca pubblica sotto controllo sociale (punto interessante, purtroppo ancora embrionale), divieto di usufruire dei paradisi fiscali. Si parla di riduzione delle spese militari (senza definire il quibus), maggiori imposte per grandi capitali e banche, introduzione della discussa Tobin Tax e tagliare gli sprechi della PA.

A livello elettorale i voli pindarici aumentano: si propone - giustamente - un sistema più proiettivo (del quale non si danno alcuni dettagli), per poi chiedere una rappresentanza assembleare per gli astenuti e “un sistema che garantisca democrazia interna ai partiti”. Si chiede un maggiore uso del referendum, che diverrebbe obbligatorio per l’applicazione di ogni norma europea.

Dunque, diciamocelo: checché ne dicano gli stessi fondatori, il movimento segue una linea ideologica ben chiara, con la speranza di far sì che si concretizzi una risposta politica alle richieste della popolazione onde mandare a casa non solo gli attuali governanti - rei di essere dei socialisti di carta - ma anche in grado di contenere eventuali altre spinte al conservatorismo. Il movimento, la gente, vuole che qualcuno non solo “dica qualcosa di sinistra” ma, a differenza di Zapatero, lo faccia anche.

Dopo due legislazioni con i conservatori al comando, il fiasco dei socialisti è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza degli elettori, giovani e meno giovani, che si sono decisi a spingere con la forza delle idee la coscienza del Paese e dei suoi politici verso una società meno “economica” e più umana, più al servizio della gente. Di contro, alcune proposte non hanno una base definita, con il rischio di sembrare, se non divenire, fuffa.

Dopo due legislazioni con i conservatori al comando, il fiasco dei socialisti è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza degli elettori, giovani e meno giovani, che si sono decisi a spingere con la forza delle idee la coscienza del Paese e dei suoi politici verso una società meno “economica” e più umana, più al servizio della gente. Di contro, alcune proposte non hanno una base definita, con il rischio di sembrare, se non divenire, fuffa.

E dunque, quali saranno i risultati politici di questo movimento? Far vincere i conservatori? Detto così sembra un controsenso, ma è quello che succederà a breve se il trend non si concretizzerà in una proposta politica che riesca a superare le barriere imposte dal sistema attuale. Visto che il cambiamento verso un sistema elettorale meno bipartitico sarà difficilmente fatto da chi è al potere oggi, bisogna riuscire a vincere con le regole del gioco attuali.

Purtroppo per fare questo serve un partito nuovo, partendo dall’assunto pessimistico-realista che con PSOE e PP c’è ben poco da fare: allo stato attuale delle cose, è più che plausibile che numerosi partiti progressisti minori assorbiranno i voti degli indignati, finendo di fatto per sprecarli.

Le recenti amministrative hanno mostrato che il deflusso verso partiti minori più sulle posizioni degli indignati è stato minimo, con risultati degni di Rutelli. Di contro, il PP ha mantenuto i suoi voti: il suo è un elettorato che di certo non vede di buon occhio i movimenti di piazza, e in più, temendo una radicalizzazione del conflitto sociale e derive riformiste eccessive, potrebbe impegnarsi ancor più nel sostegno alla formazione dell’ultraconservatore Rajoy.

In un modo o nell’altro, i rischi di clamorosa autorete sono più che tangibili. Ora come ora, a fronte anche della tentata espansione in altri paesi, bisognerà vedere come e quanto velocemente gli indignati sapranno dare un senso più organizzato alla propria azione. Un’espansione a macchia d’olio del movimento potrebbe davvero portare ottimi risultati per la presa di coscienza di cittadini e politici, ma per ora abbiamo solo degli extraparlamentari volenterosi. Dunque, restiamo con i piedi per terra - e il sedere in piazza - e lavoriamoci su. Forse qualcosa si può fare.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

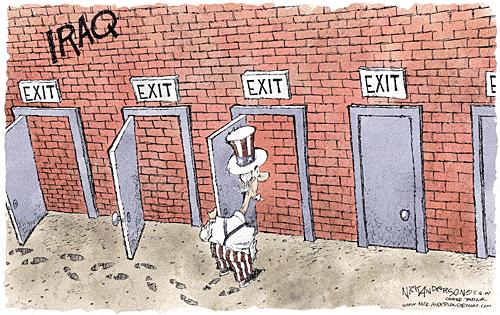

Da qualche tempo gli Stati Uniti stanno facendo enormi pressioni sul governo dell’Iraq per cercare di mantenere una presenza consistente di proprie truppe in questo paese oltre il 31 dicembre prossimo. Lo spostamento della data fissata bilateralmente per il ritiro di tutti i soldati americani potrebbe tuttavia creare non pochi problemi al governo del premier Maliki e minacciare la stabilità stessa del paese. Con l’avanzata delle proteste nel mondo arabo, da Washington sembrano in ogni caso pronti ad accettare il rischio pur di avanzare i propri interessi strategici nella regione mediorientale.

Secondo l’accordo firmato con il governo di Baghdad dal presidente Bush nel novembre 2008, tutte le truppe statunitensi sul suolo iracheno dovranno ritirarsi entro la fine dell’anno 2011. Attualmente, in Iraq sono presenti poco meno di 50 mila soldati occupanti. Nonostante Barack Obama nell’agosto scorso dichiarò ufficialmente concluse le operazioni di combattimento, la svolta è stata puramente di facciata e gli americani continuano a mantenere numerose basi militari nel paese.

Ad alzare la voce a Washington negli ultimi giorni è stato il Segretario alla Difesa uscente, Robert Gates, destinato il 30 giugno prossimo a lasciare l’incarico affidatogli da George W. Bush nel 2006 al direttore della CIA, Leon Panetta. In una conferenza presso il think tank conservatore "American Enterprise Institute", il numero uno del Pentagono ha sostenuto chiaramente la volontà del proprio governo di continuare a mantenere un contingente militare in Iraq ben oltre il 31 dicembre 2011.

Ciò che spinge gli americani a volere rimanere, a detta di Gates, è l’incapacità dei militari iracheni a difendere da soli il paese. L’esercito locale sarebbe sprovvisto degli strumenti logistici e di intelligence necessari a far fronte alle minacce interne ed esterne. Le carenze dell’Iraq sono peraltro la diretta conseguenza dell’invasione illegale degli Stati Uniti nel 2003 e della successiva incapacità degli occupanti di costruire una struttura statale e di difesa autonoma ed efficace. Ciò corrisponde d’altra parte alla strategia americana che punta precisamente su una controparte irachena debole per giustificare la propria permanenza nel paese.

Le dichiarazioni di Gates sono solo l’ultimo di una serie di interventi dei vertici politici e militari americani sul governo di Maliki per convincerlo a richiedere in maniera formale il prolungamento della scadenza del 31 dicembre. Lo stesso Segretario alla Difesa e il Capo di Stato Maggiore, ammiraglio Mike Mullen, erano stati a Baghdad lo scorso mese di aprile per premere sul primo ministro, così come hanno fatto altri esponenti di spicco del Dipartimento di Stato inviati nelle ultime settimane a Baghdad.

A oltre otto anni dall’invasione dell’Iraq, l’atteggiamento americano rivela ancora una volta le ragioni che hanno spinto gli Stati Uniti a rovesciare il regime di Saddam Hussein. Nel suo intervento all’American Enterprise Institute, Gates ha affermato che la permanenza di truppe USA in Iraq manderebbe un segnale forte a tutta la regione. Un segnale rassicurante per le monarchie dittatoriali del Golfo - impegnate nella repressione del dissenso interno con l’avallo di Washington - e, al contrario, ben poco incoraggiante per l’Iran, con cui si getterebbero le basi per un ulteriore inasprimento dei rapporti.

A oltre otto anni dall’invasione dell’Iraq, l’atteggiamento americano rivela ancora una volta le ragioni che hanno spinto gli Stati Uniti a rovesciare il regime di Saddam Hussein. Nel suo intervento all’American Enterprise Institute, Gates ha affermato che la permanenza di truppe USA in Iraq manderebbe un segnale forte a tutta la regione. Un segnale rassicurante per le monarchie dittatoriali del Golfo - impegnate nella repressione del dissenso interno con l’avallo di Washington - e, al contrario, ben poco incoraggiante per l’Iran, con cui si getterebbero le basi per un ulteriore inasprimento dei rapporti.

Un’avventura bellica intrapresa per impedire il proliferare d’inesistenti armi di distruzione di massa e per portare la democrazia viene dunque ora prolungata a oltranza per consentire il controllo da parte americana del quarto paese del pianeta per riserve petrolifere accertate. Il diffondersi delle inquietudini nei paesi arabi rende poi ancora più urgenti le necessità strategiche americane di continuare ad esercitare la propria influenza in un Medio Oriente in pieno fermento.

Chiedere ai vertici militari degli Stati Uniti di rimanere nel paese indefinitamente è in ogni caso una decisione a dir poco complicata per Maliki, dal momento che l’occupazione americana è comprensibilmente avversata dalla stragrande maggioranza degli iracheni. In suo soccorso potrebbe però giungere un imminente rapporto sulle condizioni delle forze armate locali stilato dai comandanti militari, i quali hanno ottenuto i loro incarichi proprio grazie agli Stati Uniti. Secondo quanto scritto dalla Reuters un paio di giorni fa, il quadro dipinto dai generali iracheni sarebbe quello di un esercito impreparato a difendere il paese e a contrastare eventuali attacchi degli “insorti”.

Se questa relazione potrebbe fornire al premier Maliki l’assist per chiedere la permanenza delle truppe USA, la questione rimane comunque estremamente delicata. Tant’è vero che lo stesso Maliki aveva sempre respinto fermamente ogni ipotesi di prolungamento del trattato con Washington. Dietro insistenza americana, il primo ministro solo recentemente ha mostrato maggiore disponibilità, vincolando però la decisione ad un accordo da cercare con la maggioranza delle forze politiche irachene.

Sempre il Segretario Gates ha apertamente ammesso di perseguire una politica rischiosa per la stabilità del paese e che va contro i sentimenti della popolazione irachena. Per Gates, infatti, “prolungare l’occupazione americana è una sfida politica perché, che ci piaccia o meno, non siamo molto popolari in Iraq”. Alla luce della distruzione della società irachena dopo l’invasione del 2003, della morte di oltre un milione di persone e di un’occupazione senza fine in vista, l’analisi del capo del Pentagono risulta facilmente condivisibile.

Sempre il Segretario Gates ha apertamente ammesso di perseguire una politica rischiosa per la stabilità del paese e che va contro i sentimenti della popolazione irachena. Per Gates, infatti, “prolungare l’occupazione americana è una sfida politica perché, che ci piaccia o meno, non siamo molto popolari in Iraq”. Alla luce della distruzione della società irachena dopo l’invasione del 2003, della morte di oltre un milione di persone e di un’occupazione senza fine in vista, l’analisi del capo del Pentagono risulta facilmente condivisibile.

All’interno del gabinetto di Maliki le resistenze maggiori sono quelle dei sadristi di Muqtada al-Sadr che continuano a mettere in guardia da un allungamento dei tempi per il ritiro delle forze americane. Le loro minacce risultano particolarmente preoccupanti, visto che il secondo governo Maliki è potuto nascere solo grazie al supporto dei trenta parlamentari sadristi dopo uno stallo durato nove mesi in seguito alle elezioni del marzo 2010. In questo scenario, è facile prevedere che un accordo tra Maliki e gli americani provocherebbe una rapida caduta del governo a Baghdad e una nuova escalation di violenze nel paese.

I sadristi e il loro “esercito di Mahdi” condussero già una lotta armata contro gli statunitensi nel 2004 e oggi possono contare su un vasto seguito tra gli sciiti più poveri residenti a Baghdad e nel sud dell’Iraq. Le sole voci di una possibile permanenza nel paese di truppe americane dopo la fine dell’anno hanno causato negli ultimi mesi un intensificarsi degli attacchi contro i soldati occupanti.

Contro l’occupazione non mancano poi anche accese manifestazioni di protesta, come quella andata in scena proprio giovedì a Baghdad e a cui hanno partecipato decine di migliaia di persone. Sciiti dei quartieri più disagiati e sostenitori di Muqtada al-Sadr hanno sfilato per le strade della capitale calpestando e bruciando bandiere americane e di Israele. Un messaggio chiaro quello lanciato dai partner di governo di Maliki e con il quale il premier iracheno dovrà fare i conti se deciderà di assecondare i progetti di Washington per il futuro del suo paese.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

I socialisti di Zapatero sono crollati. Alle elezioni amministrative di domenica il Partito Popolare li ha staccati di 10 punti. Il Governo forse non resterà in carica fino alla fine del mandato, nel marzo 2012, ma la vera notizia è che il bipolarismo spagnolo sembra resistere. Non c'è stata un'esplosione di astensionismo (che addirittura è diminuito di due punti), né un grosso recupero dei partiti minori. E questo nonostante il "Movimento degli Indignati", che la settimana scorsa ha tenuto banco in tutto il Paese.

Migliaia di studenti, precari e disoccupati si sono accampati per giorni nei luoghi più rappresentativi di varie città. Su tutti, Puerta del Sol a Madrid e Plaza de Catalunya a Barcellona. Altre manifestazioni si sono svolte a Valencia, Saragozza, Palma de Mallorca, Siviglia e Bilbao, giusto per citare i centri maggiori. Sembra che in tutto i comuni coinvolti siano stati 166. "I politici non ci rappresentano", "siamo stufi", si leggeva un po' ovunque su cartelli e striscioni.

In realtà, gli Indignados non hanno dato indicazioni di voto. Non hanno nemmeno chiesto l'astensione. Hanno protestato in modo pacifico, seduti per terra a parlare. Al contrario di quello che spesso avviene in Italia, non hanno offerto alla Polizia la soluzione facile di una bella carica vecchio stile. Per queste ragioni la loro è stata una protesta efficace.

A questo punto, sgomberare i giovani con la forza sarebbe stato il suicidio politico definitivo. Così dal primo ministro sono arrivate solo delle frasi un po' ruffiane e un po' goffe, vaghe al punto giusto da non voler dire niente. Di fronte alle manifestazioni, il governo si è comportato "in maniera corretta e intelligente", dando prova "di comprensione e sensibilità". D'altra parte, la protesta si è espressa in maniera pacifica "e questo è stato importante".

Anche se la Commissione elettorale aveva dichiarato illegali le concentrazioni di protesta alla vigilia del voto, il governo non ha potuto fare nulla contro questi ragazzi. Aveva in mano una pistola scarica. "Non stiamo facendo politica", dicevano dalle piazze. Eppure i giovani hanno messo nero su bianco un manifesto chiaro e conciso. Con richieste secche e pragmatiche, mica campate in aria. Su alcuni punti forse sono andati un po' fuori tema, ma non li si può comunque tacciare di ingenuità.

Anche se la Commissione elettorale aveva dichiarato illegali le concentrazioni di protesta alla vigilia del voto, il governo non ha potuto fare nulla contro questi ragazzi. Aveva in mano una pistola scarica. "Non stiamo facendo politica", dicevano dalle piazze. Eppure i giovani hanno messo nero su bianco un manifesto chiaro e conciso. Con richieste secche e pragmatiche, mica campate in aria. Su alcuni punti forse sono andati un po' fuori tema, ma non li si può comunque tacciare di ingenuità.

Gli Indignados combattono la loro battaglia principalmente sul piano del lavoro, esasperati da un tasso di disoccupazione giovanile siderale (addirittura il 45%). A Bruxelles come a Madrid, i potenti devono rendersi conto che gambizzare una generazione non è un modo efficace di uscire dalla crisi. Purtroppo il Governo è troppo impegnato a inventarsi misure rocambolesche per rianimare un Pil moribondo. Non vuole capire che per far risorgere il Paese è indispensabile investire in formazione e occupazione. Anche se i piani di ripresa economica funzionassero davvero, finché non ci sarà un'adeguata tutela del diritto al lavoro, il Paese continuerà a non avere futuro.

Ma non basta. Gli Indignados parlano anche di una metamorfosi completa del sistema. Vogliono una riforma elettorale e una fiscale, una tassa sulle speculazioni finanziarie e la nazionalizzazione delle banche salvate dallo Stato. Vogliono che la monarchia sia abolita, che in politica si combatta la corruzione e che agli indagati non sia permesso di ricandidarsi. Chiedono poi una nuova legge sul finanziamento ai partiti, la soppressione dei fondi alla Chiesa, il decentramento amministrativo. E che siano chiuse tutte le centrali nucleari.

La posizione del governo socialista nei confronti degli Indignados è stata ambigua. Non poteva essere diversamente. Il partito di Zapatero, lo stesso che fino a qualche anno fa era esaltato come l'araldo del rinnovamento europeo, non è mai arrivato così in basso nella classifica di chi promette e non mantiene. Dopo gli ultimi, duri interventi per mettere un freno al deficit galoppante, gli elettori sono scappati. Il rischio però è che, qualora la destra dovesse tornare al governo, nessuna delle richieste degli Indinados troverebbe ascolto; anzi, le politiche economiche, sociali e il rapporto con la chiesa e la monarchia andrebbero proprio nella direzione opposta da quella auspicata dai manifestanti.

La posizione del governo socialista nei confronti degli Indignados è stata ambigua. Non poteva essere diversamente. Il partito di Zapatero, lo stesso che fino a qualche anno fa era esaltato come l'araldo del rinnovamento europeo, non è mai arrivato così in basso nella classifica di chi promette e non mantiene. Dopo gli ultimi, duri interventi per mettere un freno al deficit galoppante, gli elettori sono scappati. Il rischio però è che, qualora la destra dovesse tornare al governo, nessuna delle richieste degli Indinados troverebbe ascolto; anzi, le politiche economiche, sociali e il rapporto con la chiesa e la monarchia andrebbero proprio nella direzione opposta da quella auspicata dai manifestanti.

Nemmeno tanto tempo fa, Zapatero avrebbe avuto buon gioco a cavalcare l'onda di un movimento giovanile che riscuote tante simpatie in tutto il Paese. Oggi che quel movimento si rivolta contro di lui, il suo imbarazzo è evidente. Forse ha perfino paura. Vorrebbe riavvicinarsi alle piazze, ma è come un elefante che cerca di destreggiarsi in una cristalleria. Quanto all'opposizione, sarebbe troppo chiedere al Partito Popolare di Mariano Rajoy di ricavare qualcosa dagli avvenimenti della settimana scorsa. L'unico tentativo che hanno fatto è stato quello di sfruttare la protesta per attaccare i socialisti. Nemmeno a dirlo, con risultati patetici di questo livello: "Quando governava il Pp nessuno era indignato!". Davvero poco per tirarsi fuori da quella che ormai sembra una plaza de toros nazionale. Gli indignados ce l'hanno anche con loro.

Nel frattempo il movimento si è espanso anche fuori dalla Spagna: Buenos Aires, Bogotà, Città del Messico, Bruxelles, Edimburgo, Berlino, Parigi. E perfino Roma. Solo che da noi, come sempre, arrivano in piazza anche i politici di professione. Magari in sordina, con passo felpato, ma alla fine arrivano. In Spagna li avrebbero cacciati.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Vincenzo Maddaloni

di Vincenzo Maddaloni

TEHERAN. L’ultima esternazione è di qualche giorno fa, quando ha affermato che l'eliminazione di Osama bin Laden é stata tutta una montatura per aiutare Barack Obama a riconquistare la Casa Bianca nel 2012. Con l’occasione il presidente Mahmoud Ahmadinejad ha pure affermato che gli americani avevano già nelle loro mani «da un po' di tempo» il fondatore di al Qaeda e che hanno deciso di ucciderlo «per motivi di politica interna».

La notizia sull’intervento del Presidente iraniano potrebbe concludersi con queste battute se non fosse che - udite,udite - l’uomo che l’Occidente vede come un minaccioso oscurantista, da qualche tempo a questa parte appare agli iraniani come un liberal, un laico sovversivo. http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704693104575638210916460270.html .

All’origine, si sussurra, c’è la lotta tra gli ayatollah per la successione a Khamenei che scuote il Paese. Ma se restiamo ai fatti, vanno ricordati i ripetuti attacchi con i quali il partito conservatore mira ad erodere progressivamente il potere del Presidente. Ad Ahmadinejad si rimprovera l’impegno più volte dichiarato di voler celebrare gli antichi fasti di in un Paese dove la popolazione tuttora parla di “invasione araba” per eventi che risalgono a oltre un millennio fa e continua a utilizzare con orgoglio la lingua persiana, sopravvissuta all’imperialismo arabo che convertì l’antica Persia all’Islam.

Infatti, Ahmadinejad e il suo consigliere più fidato, Esfandiar Mashaei, hanno rivalutato, con tutta una serie di celebrazioni, il concetto di “Islam Iraniano”, facendo del nazionalismo una colonna portante della politica governativa e rievocando in più occasioni la grandezza pre-islamica dell’Iran. Naturalmente, le mosse del presidente hanno irritato il clero più conservatore, poiché malgrado in ogni paese l’elogio delle memorie antiche sia ben accetto, nella Repubblica Islamica invece, esso è considerato un’eresia.

Il conflitto tra gli ayatollah e Ahmadinejad è diventato pubblico dopo che a metà aprile il presidente ha costretto alle dimissioni il ministro del Servizi segreti, Heydar Moslehi, molto legato alla guida suprema, l’ayatollah Khamenei. Pochi giorni dopo, però, egli è stato di nuovo reintegrato nella carica e nel medesimo tempo l’ufficio di Khamenei ha diffuso un comunicato nel quale si dichiarava che il comportamento di Ahmadineijad equivaleva a un «rinnegamento della fede» http://www.nationalreview.com/articles/254072/islamist-turkey-vs-secular-iran-daniel-pipes .

Il conflitto tra gli ayatollah e Ahmadinejad è diventato pubblico dopo che a metà aprile il presidente ha costretto alle dimissioni il ministro del Servizi segreti, Heydar Moslehi, molto legato alla guida suprema, l’ayatollah Khamenei. Pochi giorni dopo, però, egli è stato di nuovo reintegrato nella carica e nel medesimo tempo l’ufficio di Khamenei ha diffuso un comunicato nel quale si dichiarava che il comportamento di Ahmadineijad equivaleva a un «rinnegamento della fede» http://www.nationalreview.com/articles/254072/islamist-turkey-vs-secular-iran-daniel-pipes .

Un’accusa pesante, poiché nella Repubblica islamica dell’Iran spetta ai preti l’ultima parola su ogni singolo atto del governo della nazione. Essi conserveranno questo potere che li pone al di sopra di tutto e di tutti fino a quando non ricomparirà sulla terra il “Dodicesimo Imam”, il Mahdî, come promette il credo sciita. Quindi il solo tentativo di governare lo Stato come un ente a sé stante, senza interpellare le tonache che rappresentano la volontà divina diventa, in Iran, blasfemia.

E dunque Ahmadinejad avrebbe peccato non soltanto per l’eccessiva indulgenza con la quale è stata “concessa” alle donne la possibilità di presenziare alle manifestazioni sportive, ma perché egli ha rivendicato la centralità della sua figura di Presidente laico nel sistema teocratico vigente a Teheran, dichiarando non indispensabile l’approvazione del Parlamento per ogni suo atto. Così facendo egli ha innescato una sorta di conflitto istituzionale subito stoppato dall’intervento di Ali Khamenei che ha nominato una commissione arbitrale per la risoluzione della controversia. Il che significa, in questa parte di mondo, che bisogna prepararsi al peggio.

Tuttavia, Ahmadinejad non sembra preoccuparsene, perché ha licenziato altri tre ministri (del Petrolio, del Benessere sociale e dell’Industria) senza chiedere al Parlamento l’autorizzazione. L’obiettivo è evidente: ridurli da 21 a 17 perché con meno ministri e dovendo egli da ora rappresentare anche i tre ministeri, vede accrescere il suo potere. http://news.yahoo.com/s/afp/20110516/bs_afp/iranoilopec_20110516072527. E’ accaduto benché il presidente del Parlamento, Ali Larijani, gli avesse intimato di non trasgredire la Costituzione, «perché la nomina e l’assetto del governo sono una prerogativa parlamentare». Sicché la Guida suprema si ritrova con un’altra grana sulla scrivania, e sarà costretta a prendere una decisione che in ogni caso allargherà la frattura all’interno delle istituzioni. http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-11824142. Ecco perché sostenere che ci si “prepara al peggio” non è affatto un’esagerazione.

Evidentemente, Ahmadinejad non agisce a caso. Il suo stile populista fa ancora presa sui poveri e i ceti bassi, soprattutto è condiviso sul piano culturale. Ha ancora la sua Peugeot vecchia di 30 anni, e continua a ripetere che « i soldi delle mafie del petrolio devono finire sul sofreh degli iraniani poveri», con un riferimento al tappeto su cui le famiglie più umili si siedono per mangiare. L’umile figlio della rivoluzione, il semisconosciuto sindaco di Teheran, è diventato - ricordate - il presidente più temuto della Terra nel modo più brutale con quella dichiarazione:«Israele va cancellata dalle carte geografiche», con la quale si era guadagnato le prime pagine dei giornali a livello internazionale.

Evidentemente, Ahmadinejad non agisce a caso. Il suo stile populista fa ancora presa sui poveri e i ceti bassi, soprattutto è condiviso sul piano culturale. Ha ancora la sua Peugeot vecchia di 30 anni, e continua a ripetere che « i soldi delle mafie del petrolio devono finire sul sofreh degli iraniani poveri», con un riferimento al tappeto su cui le famiglie più umili si siedono per mangiare. L’umile figlio della rivoluzione, il semisconosciuto sindaco di Teheran, è diventato - ricordate - il presidente più temuto della Terra nel modo più brutale con quella dichiarazione:«Israele va cancellata dalle carte geografiche», con la quale si era guadagnato le prime pagine dei giornali a livello internazionale.

Apriti cielo, da allora non ci siamo persi una battuta. Anche quando, qualche tempo dopo, alla Conferenza islamica alla Mecca, in un clima di estrema religiosità, se ne uscì con una dichiarazione bomba quando affermò che l’Israele deve essere trasferita in una località dell’ Europa o del Canada o dell’ Alaska. Poi ancora, nella città di Zahedan, quando aveva definito l’olocausto «un mito» raccogliendo l’ovazione delle «genti più povere». E infine - pochi giorni fa - quando commentando l’uccisione di bin Laden ha detto di essere in possesso di «precise informazioni» a comprova della sua versione dei fatti, aggiungendo che l'ex presidente americano George W. Bush «ha invaso la nostra regione per salvare l'economia degli Usa e guadagnare i voti degli americani, e il suo successore è arrivato al potere seguendo la stessa linea».

Per meglio capire, si tenga a mente che sul versante religioso, il primo mentore di Ahmadinejad è l’ayatollah Mohammad Taqi Mesbah Yazdi. E’ uno che conta, uno tosto, un accanito sostenitore del confronto non soltanto ideologico. http://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad-Taqi_Mesbah-Yazdi. Egli è il titolare della più agguerrita scuola islamica del centro religioso della città santa di Qom, a cento chilometri da Teheran, ma soprattutto è il leader di un’associazione islamica che in questi anni in Iran si è mossa come una consorteria potentissima. Il teologo pubblicamente guida l’Istituto Imam Khomeini, la più ricca università islamica di Qom, e discretamente benedice l’associazione Hogiatieyeh, una sorta di Opus Dei islamica, fondata all’inizio del 1900 e che lavora nell’ombra, adocchiando e allevando gli studenti migliori nelle madrasse di Qom, seguendoli nell’ingresso nel mondo del lavoro, collocandoli - soprattutto dopo la rivoluzione - nei posti chiave, ma anche in quelli di medio livello di tutte le organizzazioni che contano.

Con l’ayatollah Mesbah Yazdi il presidente Ahmadinejad tiene da sempre, come usa dire, un rapporto da discepolo a maestro, e quindi di stretta consulenza, che ricade su ogni sua azione politica connotandola di sapori ecclesiali. Yazdi l’ha plasmato come si conviene. Infatti, per mantenere alto il consenso interno Ahmadinejad sempre più nei suoi discorsi cita Abul-Kasim Muhammad che per gli sciiti duodecimani è il dodicesimo Imam, il Mahdî (“ben guidato [da Dio]”), l’ “Imam nascosto” colui che ha il compito di ristabilire la giustizia prima del Giudizio Universale e di guidare la comunità persiana fino alla fine del mondo.

Con l’ayatollah Mesbah Yazdi il presidente Ahmadinejad tiene da sempre, come usa dire, un rapporto da discepolo a maestro, e quindi di stretta consulenza, che ricade su ogni sua azione politica connotandola di sapori ecclesiali. Yazdi l’ha plasmato come si conviene. Infatti, per mantenere alto il consenso interno Ahmadinejad sempre più nei suoi discorsi cita Abul-Kasim Muhammad che per gli sciiti duodecimani è il dodicesimo Imam, il Mahdî (“ben guidato [da Dio]”), l’ “Imam nascosto” colui che ha il compito di ristabilire la giustizia prima del Giudizio Universale e di guidare la comunità persiana fino alla fine del mondo.

Sicuramente l’ayatollah Yazdi continua a vegliare sul suo pupillo sul quale ha investito molto del suo prestigio e perciò si adopera - è opinione diffusa - per ricucirgli lo strappo con Khamenei, anzi come si sostiene qui il “gesto d'insubordinazione” nei confronti della Guida Suprema, che è dovuta più volte intervenire per riaffermare il primato delle “teste fasciate”. Tuttavia l’ayatollah Yazdi, che ha tanto di sito web personale, e i suoi testi teologici sono offerti su Amazon, sa che l’Ahmadinejad furibondo, il quale per una decina di giorni ha disertato gli impegni istituzionali, riassume il crescente malessere delle masse.

Accade in un Paese nel quale la Banca centrale ha appena annunciato che l’inflazione sui generi alimentari è del 25 per cento e la disoccupazione reale intorno al 30 per cento (anche se un importante membro del Parlamento ha dichiarato che si tratta di cifre ritoccate, e che i dati reali sono più preoccupanti). La novità comunque è che anche loro, le classi più povere, le più numerose si sono stancate di questo governo di preti che continua a promettere e non riesce a concretizzare.

Ne è la conferma più evidente Ahmadinejad che prende le distanze da un establishment clericale con il prestigio compromesso e in erosione, e lo sfida in vista delle elezioni del prossimo anno per il rinnovo del Parlamento dove appunto forte è la presenza dei preti. Egli conta, così facendo, di aumentare la propria popolarità. In quest’ottica la decisione di sfoltire i ministri sarebbe soltanto il primo atto di un confronto che dovrebbe concludersi con un ridimensionamento del potere politico degli ayatollah.

Non si annuncia facile poiché da una parte c’è il clero che si arroga il diritto di governare perché - sostiene - esso si radica sulla sovranità di Dio, sulla centralità dell’Onnipotente e sul consenso di coloro che vengono governati. Dall’altra parte c’è soltanto la constatazione che nella culla del modello teocratico dell’Islam sciita, l’ultimo elemento, il consenso, si sta sbriciolando. Un dato comunque non da poco per chi vuol perseverare nel confronto. Che in questa parte di mondo è ideologico, religioso, culturale, sociale, politico. Non sul Bunga bunga, per intenderci.