- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Le attività dell’ENI costituiscono da tempo un motivo di apprensione per gli Stati Uniti. L’indipendenza del gigante energetico italiano sembra suscitare profonde preoccupazioni per Washington soprattutto a causa delle relazioni stabilite con la compagnia (semi) pubblica russa Gazprom e del coinvolgimento in progetti estrattivi in Iran. A rivelare le manovre messe in atto da Washington per convincere l’ENI e il suo amministratore delegato, Paolo Scaroni, a conformarsi ad una politica più consona agli obiettivi strategici americani ed europei, sono alcuni cablo recentemente divulgati da Wikileaks, che lasciano intravedere anche i veri motivi che stanno dietro all’aggressione in corso contro il regime di Gheddafi in Libia.

Si deve premettere che gli oltre 250 mila cablo della diplomazia americana su cui ha messo le mani Wikileaks continuano a vedere la luce su svariati giornali di tutto il mondo. Negli USA, la testata McClatchy ha raggiunto un accordo con il sito fondato da Julian Assange per la pubblicazione di quasi 24 mila documenti. Tra questi ve ne sono molti che descrivono con perizia come a guidare la politica estera americana sia principalmente la necessità di controllare le fonti energetiche del pianeta.

Proprio McClatchy ha pubblicato qualche giorno fa due cablogrammi che riguardano l’ENI, redatti dall’ambasciatore americano a Roma tra il 2005 e il 2009, Ronald P. Spogli. Il primo documento è datato 12 gennaio 2007 e indirizzato al Dipartimento di Stato sotto la classificazione di “segreto”. In esso si racconta di un incontro del precedente 9 gennaio tra Spogli e Scaroni, nel quale quest’ultimo riferisce di un’offerta fatta all’ENI da parte del Ministero dell’Energia iraniano a margine di una conferenza OPEC. I funzionari del governo di Teheran in quell’occasione proposero alla multinazionale italiana la possibilità di investire nei giacimenti petroliferi di Azadegan e South Pars.

Nel diligente resoconto fatto agli americani, Scaroni afferma di aver risposto agli iraniani che l’ENI era interessato all’investimento, ma ad alcune condizioni. I ricavi dell’ENI dovevano essere cioè basati sul prezzo internazionale di petrolio e gas naturale piuttosto che su importi predefiniti in relazione al prodotto estratto, mentre i nuovi investimenti sarebbero dovuti rientrare nell’ambito dei contratti già in essere con l’Iran. In questo modo sarebbe stata soddisfatta la terza condizione posta dal manager italiano, quella di non incorrere nelle sanzioni applicate contro la Repubblica Islamica a causa del suo presunto programma nucleare.

Della proposta iraniana Scaroni aveva discusso con l’allora premier Prodi e con il Ministro degli Esteri D’Alema, e all’ambasciatore USA aveva confermato il desiderio dell’ENI di avere un rapporto trasparente con Washington riguardo i propri rapporti d’affari con l’Iran. Per alleviare i timori statunitensi, Scaroni aveva sottolineato come l’Iran fosse l’unica valida alternativa alla Russia per l’approvvigionamento di gas naturale destinato al mercato Europeo.

Della proposta iraniana Scaroni aveva discusso con l’allora premier Prodi e con il Ministro degli Esteri D’Alema, e all’ambasciatore USA aveva confermato il desiderio dell’ENI di avere un rapporto trasparente con Washington riguardo i propri rapporti d’affari con l’Iran. Per alleviare i timori statunitensi, Scaroni aveva sottolineato come l’Iran fosse l’unica valida alternativa alla Russia per l’approvvigionamento di gas naturale destinato al mercato Europeo.

Le rassicurazioni di Scaroni non fecero tuttavia nulla per dissipare le perplessità americane. Spogli, infatti, fece intendere chiaramente come il suo governo fosse contrario a qualsiasi investimento che andava a favorire il regime di Teheran. L’ambasciatore americano a Roma sollecitava poi l’Amministrazione Bush a premere allo stesso modo su Scaroni nel corso del suo imminente viaggio a Washington (4 e 5 febbraio 2007) per il forum dell’Aspen Institute su energia e sicurezza.

Per Spogli gli incontri di Scaroni con i funzionari USA sarebbero stati un’eccellente opportunità per far comprendere all’ENI le conseguenze di eventuali nuovi investimenti nel settore energetico dell’Iran, dove la compagnia ha peraltro già investito 2,5 miliardi di dollari a partire dagli anni Cinquanta.

Anche nel secondo cablo pubblicato da McClatchy si riscontrano identiche preoccupazioni per gli affari dell’ENI in Iran (“vorremmo che l’ENI abbandonasse l’Iran”, sostiene senza mezzi termini l’ambasciatore americano), ma a prevalere sono in questo caso le inquietudini per gli stretti legami con Gazprom. La data è quella del 24 aprile 2008 e la classificazione è “confidenziale”. Un’altra visita di Scaroni a Washington, in programma tra il 5 e il 6 maggio dello stesso anno, secondo l’ambasciatore Spogli avrebbe fornito l’opportunità di ricordare “in maniera molto chiara” al numero uno dell’ENI la posizione americana circa le attività della sua compagnia.

Lo scrupolo immediato per gli Stati Uniti è rappresentato dal fatto che ENI è un partner al 50 per cento di Gazprom nel progetto South Stream, il gasdotto che dovrebbe collegare la Russia con l’Europa passando per il Mar Nero. Anche se un dirigente della compagnia italiana aveva confidato all’ambasciata USA che vi erano difficoltà nell’avanzamento del South Stream a causa di contrasti con Serbia e Romania. Per Washington questo progetto continuava a rappresentare una minaccia alla costruzione del gasdotto Nabucco, sponsorizzato dagli stessi americani e dall’Unione Europea per trasportare il gas estratto dai giacimenti nel bacino del Mar Caspio e ridurre così la dipendenza dalle forniture russe.

Lo scrupolo immediato per gli Stati Uniti è rappresentato dal fatto che ENI è un partner al 50 per cento di Gazprom nel progetto South Stream, il gasdotto che dovrebbe collegare la Russia con l’Europa passando per il Mar Nero. Anche se un dirigente della compagnia italiana aveva confidato all’ambasciata USA che vi erano difficoltà nell’avanzamento del South Stream a causa di contrasti con Serbia e Romania. Per Washington questo progetto continuava a rappresentare una minaccia alla costruzione del gasdotto Nabucco, sponsorizzato dagli stessi americani e dall’Unione Europea per trasportare il gas estratto dai giacimenti nel bacino del Mar Caspio e ridurre così la dipendenza dalle forniture russe.

La diversificazione degli approvvigionamenti europei viene continuamente citata nel cablo diffuso da Wikileaks e ritorna in un passaggio chiave per comprendere forse anche le origini dell’aggressione militare in corso in Libia. L’ambasciatore Spogli fa riferimento a un recente “accordo con Gazprom secondo il quale ENI faciliterebbe l’accesso dei russi ai giacimenti di gas naturale in Nord Africa” - più precisamente in Libia - in cambio della concessione alla stessa ENI di operare in quelli situati in Russia.

Per convincere Scaroni a rinunciare all’alleanza con Gazprom - che nell’ottica americana minaccia il controllo delle ingenti risorse energetiche nordafricane da parte di Washington - si propongono allora pressioni sul premier in pectore Silvio Berlusconi, fresco vincitore dalle elezioni politiche (13 e 14 aprile 2008) e autore della nomina dello stesso manager al vertice dell’ENI nel 2005. Se i rapporti di Berlusconi con Putin sono visti come una complicazione, gli americani intravedono però maggiori possibilità di intesa con altre personalità che stavano per far parte del nascente governo, a partire da Giulio Tremonti.

Al futuro Ministro dell’Economia viene attribuito un commento negativo sulle attività dell’ENI (“è andato troppo in là”) che indicava un possibile malcontento all’interno del nascente gabinetto Berlusconi circa la condotta di Scaroni. Con la consueta fermezza, l’ambasciata americana a Roma - dopo aver citato le accuse di corruzione sollevate in tempi più o meno recenti nei confronti di Scaroni - raccomanda ancora una volta di manifestare all’ENI tutto il dissenso del governo di Washington e di “sollecitare … un riallineamento dei progetti e della politica aziendale agli sforzi dell’UE nel diversificare le fonti dei rifornimenti energetici”.

Mentre dalle precedenti visite negli Stati Uniti Scaroni era tornato con l’impressione che gli affari dell’ENI non rappresentavano motivo di grave preoccupazione per Washington (sostiene il diplomatico americano) nell’imminente incontro dei primi di maggio del 2008 sarebbe stato utile, al contrario, trasmettergli una maggiore consapevolezza della profonda disapprovazione degli USA per la vicinanza a Gazprom e le operazioni condotte in Iran.

Mentre dalle precedenti visite negli Stati Uniti Scaroni era tornato con l’impressione che gli affari dell’ENI non rappresentavano motivo di grave preoccupazione per Washington (sostiene il diplomatico americano) nell’imminente incontro dei primi di maggio del 2008 sarebbe stato utile, al contrario, trasmettergli una maggiore consapevolezza della profonda disapprovazione degli USA per la vicinanza a Gazprom e le operazioni condotte in Iran.

Se le iniziative diplomatiche statunitensi non riuscirono nell’obiettivo di escludere la compagnia russa dalla Libia e dal Nord Africa, maggiore successo hanno avuto le operazioni militari attualmente in corso, non a caso duramente criticate da Mosca. Puntualmente, un mese dopo l’inizio dei bombardamenti NATO contro il regime di Gheddafi, i vertici di ENI e Gazprom hanno annunciato, infatti, il congelamento “temporaneo” dell’accordo che avrebbe consentito alla compagnia russa di assicurarsi una buona fetta del petrolio e del gas libico.

Un epilogo inevitabile con l’arrivo delle bombe occidentali sulla Libia e che, come mostrano i documenti resi pubblici da Wikileaks, gli Stati Uniti auspicavano, e per il quale si erano adoperati, a partire almeno dal 2008.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

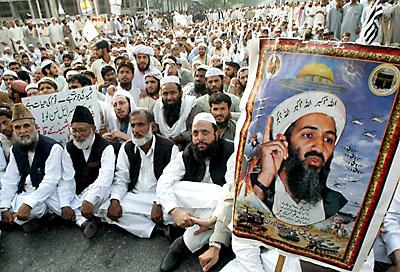

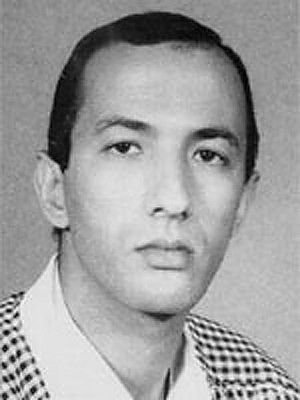

Lo chiamano Saif Al-Adeli, "Spada della Giustizia", ma il suo vero nome è Muhammad Ibrahim Makkawi. Secondo la Cnn, che ha ripreso alcune indiscrezioni apparse sulla stampa pakistana, sarebbe il successore di Bin Laden. Makkawi è un cinquantenne egiziano, ex ufficiale delle Forze speciali poi diventato comandante del ramo di Al Qaeda attivo nel suo Paese. Ci dobbiamo credere? Sembra tanto un'investitura di comodo, arrivata perché proprio non se ne poteva fare a meno.

Pare che negli ultimi giorni la comunità jihadista abbia espresso su internet un certo nervosismo. Dopo la morte dello sceicco, la latitanza del successore non giovava alla loro causa. D'altra parte, Al-Adeli non è stato eletto secondo copione. E' un tantino pericoloso riunire il Consiglio della Shura proprio adesso, quindi alla nomina ci hanno pensato una manciata di leader sparsi tra Afghanistan e Pakistan. Qualcuno dice che tra i fondamentalisti siano nate tensioni perché la scelta è ricaduta su un egiziano: avrebbero preferito un islamico puro, originario della penisola arabica.

Nemmeno questa posizione è tanto credibile. Se non altro perché è egiziano anche Al Zawahiri, ex braccio destro di Osama, da molti considerato suo naturale successore. Era la sua investitura che il mondo aspettava. Secondo Noman Benotman, ex militante di un gruppo libico affiliato al network terroristico e oggi analista a Londra, "il ruolo assunto da Al-Adeli non è di leadership complessiva, ma solo di natura operativa e militare".

Anzi, sempre secondo Benotman, la sua nomina "ad interim" aprirebbe addirittura la strada "all'ascesa di Al Zawahiri", che avrà più tempo per convincere la base dell'organizzazione della propria fedeltà. Pur essendo lui il più vecchio fra i pretendenti al trono (ha 59 anni), i vertici di Al Qaeda in Iraq e nello Yemen hanno già dato l'ok alla sua elezione.

Fin qui tutto chiaro, ma il punto è un altro. Ammettiamo che Bin Laden, prima di beccarsi una pallottola in faccia, avesse avuto ancora un ruolo concreto nel coordinamento dell'intera organizzazione. Ammettiamo che fosse stato ancora un vero capo e non più che altro un simbolo. Che speranze avrebbe avuto un suo eventuale successore di svolgere la stessa funzione? Poche.

Ormai da anni Al Qaeda continua a spezzettarsi come una tavoletta di cioccolata. La nuova frammentazione non è la ragione principale per cui l'organizzazione appare meno pericolosa di un tempo, ma certo rende meno credibile l'immagine del grande burattinaio che regge i fili dal suo misterioso bunker pakistano.

Ormai da anni Al Qaeda continua a spezzettarsi come una tavoletta di cioccolata. La nuova frammentazione non è la ragione principale per cui l'organizzazione appare meno pericolosa di un tempo, ma certo rende meno credibile l'immagine del grande burattinaio che regge i fili dal suo misterioso bunker pakistano.

Nella rete dei terroristi, le lotte tra fazioni sono all'ordine del giorno. Le primavere del mondo arabo non hanno sicuramente giovato ai rapporti fra il ramo egiziano e quello libico di Al Qaeda, che già da qualche tempo erano piuttosto conflittuali. Per non parlare delle dispute generazionali all'interno dei singoli schieramenti. O delle visioni contrastanti sulle tattiche e le strategie da seguire.

La maggior parte delle azioni ormai viene progettata e realizzata in completa autonomia dalle diverse cellule. Qua e là nascono ancora gruppi di jihadisti che si autodefiniscono "membri di Al Qaeda", ma che in realtà difficilmente hanno contatti con i vertici dell'organizzazione. In uno scenario del genere, la figura di Bin Laden svolgeva quantomeno una funzione di collante ideologico. Il suo carisma era tale da suscitare una sorta di ammirazione spirituale nei seguaci della guerra santa. Per molti non era più un comandante da seguire direttamente sul campo di battaglia, ma poteva ancora rappresentare un punto di riferimento simbolico per adepti vecchi e nuovi.

Bin Laden poteva. Al Zawahiri, semplicemente, non può. Quel carisma a lui manca. Forse anche per questo l'organizzazione ha scelto di mettere in prima linea, almeno per il momento, uno come Al-Adel. Di natura più pragmatica, la nuova guida potrebbe ispirare un ritorno alle azioni in grande stile.

Bin Laden poteva. Al Zawahiri, semplicemente, non può. Quel carisma a lui manca. Forse anche per questo l'organizzazione ha scelto di mettere in prima linea, almeno per il momento, uno come Al-Adel. Di natura più pragmatica, la nuova guida potrebbe ispirare un ritorno alle azioni in grande stile.

Il curriculum non gli manca. E' stato lui a ideare gli attacchi del 1998 contro le ambasciate Usa in Kenya e Tanzania che provocarono 86 morti e oltre mille feriti. Fuggito in Iran dopo l'invasione americana dell'Afghanistan, fu messo agli arresti domiciliari. Secondo la stampa araba é stato rilasciato un anno fa e da allora si muove nell'area di confine tra il nord del Pakistan e l'Afghanistan. Sulla sua testa l'Fbi ha messo una taglia da 5 milioni di dollari

Resta da capire quali siano le attuali capacità operative dei terroristi. In Afghanistan non possono più contare sull'appoggio diretto dei talebani, che già da qualche tempo si sono defilati per tentare di riconquistare il potere battendo altre strade. Il Pakistan invece deve recuperare in termini d’immagine dopo l'operazione di Abbottabad, che ha rivelato la sfiducia di Washington nell'intelligence di Islamabad, troppo compromessa con il terrorismo. Ora più che mai ad Al Qaeda servirebbe qualcosa di più che un leader di facciata. La tenaglia tra le esigenze di Washington e quelle di Islamabad é letale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Un anno fa di questi tempi, gli Stati Uniti erano alle prese con la colossale fuoriuscita di petrolio causata dall’esplosione della piattaforma Deepwater Horizon, gestita dalla BP nel Golfo del Messico. A seguito del più grave incidente di questo genere mai avvenuto sul suolo americano, nel paese si era diffusa un’ondata di proteste nei confronti delle compagnie petrolifere, accusate di mettere i loro profitti davanti alle norme di sicurezza e al rispetto dell’ambiente. La stessa Casa Bianca aveva messo in atto una moratoria sulle trivellazioni dei pozzi ritenuti più pericolosi e, allo stesso tempo, aveva vincolato il rilascio di nuovi permessi all’implementazione di una serie di regole più severe sulla sicurezza.

Alle nuove norme si era accompagnato un tacito accordo sulla rinuncia ad aprire alle esplorazioni petrolifere nuove aree costiere degli Stati Uniti, revocando così la promessa che il presidente Obama aveva fatto alle compagnie private solo poche settimane prima dell’incidente.

Ora, a oltre un anno di distanza, durante il suo intervento radiofonico settimanale, qualche giorno fa lo stesso Obama ha invece annunciato imminenti iniziative volte a promuovere i già sostanziosi profitti dell’industria petrolifera e a fare potenzialmente scempio di ampie aree al largo delle coste americane. La decisione dell’amministrazione democratica, oltre ad assicurare incentivi fiscali alle compagnie, consentirà nuove esplorazioni non solo nel Golfo del Messico ma anche nell’Oceano Atlantico e, soprattutto, in Alaska, dove sono in molti a sollevare timori per la fragilità dell’ecosistema.

A giustificazione dell’ennesima marcia indietro della sua amministrazione, Barack Obama ha citato la necessità di fare qualcosa per fronteggiare l’impennata dei prezzi dei carburanti e di ridurre le importazioni di petrolio aumentando la produzione domestica. Malgrado i proclami, le nuove concessioni richiederanno svariati anni per contribuire in maniera significativa al fabbisogno energetico statunitense, mentre il sollievo per le tasche degli automobilisti sarà praticamente nullo.

A giustificazione dell’ennesima marcia indietro della sua amministrazione, Barack Obama ha citato la necessità di fare qualcosa per fronteggiare l’impennata dei prezzi dei carburanti e di ridurre le importazioni di petrolio aumentando la produzione domestica. Malgrado i proclami, le nuove concessioni richiederanno svariati anni per contribuire in maniera significativa al fabbisogno energetico statunitense, mentre il sollievo per le tasche degli automobilisti sarà praticamente nullo.

Tra gli altri provvedimenti in arrivo c’è poi l’estensione automatica di un anno delle concessioni già assegnate alle compagnie petrolifere nel Mare Glaciale Artico e nel Golfo del Messico, così da compensare la moratoria imposta dopo il disastro dello scorso anno. Obama ha inoltre promesso l’accelerazione degli studi sull’impatto ambientale di eventuali nuovi pozzi nell’Oceano Atlantico, dove l’attuale legislazione proibisce trivellazioni almeno fino al 2018.

Ancora più significative sono infine la riduzione delle “royalties” da corrispondere al governo per le compagnie che inizieranno l’estrazione di petrolio entro tre anni dall’ottenimento delle concessioni e gli incentivi per quelle che avvieranno le trivellazioni dei pozzi già concessi in passato ma tuttora in attesa di essere sfruttati.

A suscitare particolare apprensione sono in particolare le operazioni che potrebbero essere presto avviate presso la costa settentrionale dell’Alaska. Qui si trova infatti la cosiddetta Riserva Petrolifera Nazionale dell’Alaska, un’area di quasi cento mila chilometri quadrati dove nidificano milioni di uccelli migratori e vivono numerose altre specie animali. In questa riserva, dove cacciano e pescano le popolazioni indigene, attualmente non ha luogo alcuna attività estrattiva.

Secondo i piani dell’amministrazione Obama, già nel 2011 verrà rilasciata una concessione per le trivellazioni in quest’area, a cui se ne aggiungeranno altre due il prossimo anno. L’apertura alle estrazioni in questa regione dell’Alaska è stata fortemente voluta sia dalle compagnie petrolifere, sia dai due senatori dello stato, la repubblicana Lisa Murkowski e il democratico Mark Begich.

Assieme a queste misure, Obama ne ha annunciate altre che dovrebbero teoricamente contenere gli aumenti dei prezzi dei carburanti e penalizzare le stesse compagnie petrolifere. Ben poco di concreto potrà però fare la task force istituita presso il Dipartimento di Giustizia che dovrebbe indagare su possibili manipolazioni del mercato e sull’eccessiva speculazione. Ugualmente inefficace sarà anche lo sforzo promesso di tagliare benefici fiscali pari a quattro miliardi di dollari riservati annualmente alle stesse multinazionali private.

Assieme a queste misure, Obama ne ha annunciate altre che dovrebbero teoricamente contenere gli aumenti dei prezzi dei carburanti e penalizzare le stesse compagnie petrolifere. Ben poco di concreto potrà però fare la task force istituita presso il Dipartimento di Giustizia che dovrebbe indagare su possibili manipolazioni del mercato e sull’eccessiva speculazione. Ugualmente inefficace sarà anche lo sforzo promesso di tagliare benefici fiscali pari a quattro miliardi di dollari riservati annualmente alle stesse multinazionali private.

L’impegno del presidente fa il paio con un progetto di legge presentato dai democratici al Senato nel tentativo di presentarsi come strenui oppositori dei giganti del petrolio. Il partito di maggioranza al Senato ha infatti presentato una proposta per sopprimere gli incentivi fiscali riservati a questi ultimi e che ammontano a 21 miliardi di dollari per i prossimi dieci anni. Il progetto di legge non ha alcuna possibilità di essere approvato, dal momento che incontra l’opposizione compatta dei repubblicani, in maggioranza alla Camera dei Rappresentanti e numericamente in grado di ostacolare ogni iniziativa dei democratici anche al Senato.

Con l’aumentare del malcontento tra la popolazione americana, i tagli alle tasse per compagnie petrolifere che stanno incassando miliardi di dollari in profitti sono da qualche tempo al centro del dibattito politico. La settimana scorsa, ad esempio, i vertici delle principali aziende del settore energetico sono stati convocati dalla Commissione Finanze del Senato, di fronte alla quale hanno assistito alle sfuriate di alcuni democratici. Nonostante siano stati messi per qualche ora alla berlina, i manager hanno comunque lasciato il Campidoglio con la certezza che da Washington che non verrà adottata alcuna iniziativa ostile nei loro confronti.

Il vento, anzi, sembra soffiare ancor più a loro favore, come dimostra il passaggio alla Camera di tre progetti di legge nelle ultime due settimane che vanno ben al di là dei provvedimenti annunciati da Obama sull’apertura alle esplorazioni on e off-shore negli Stati Uniti. Proprio l’accelerazione voluta dai repubblicani sulle trivellazioni, nonostante le smentite della Casa Bianca, sembra aver convinto il presidente democratico a promettere maggiori spazi di manovra alle compagnie del petrolio.

Una mossa, da parte di Obama, che s’inserisce in una strategia avviata almeno a partire dalla batosta elettorale nelle elezioni di medio termine dello scorso novembre e che, a fronte di un sentimento di ostilità per i poteri forti ampiamente diffuso tra la popolazione, riflette lo sforzo di conquistare il consenso dei grandi interessi economici e finanziari del paese per assicurarsi le risorse necessarie a condurre una imminente e costosissima campagna per la rielezione.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Emanuela Pessina

di Emanuela Pessina

BERLINO. Come se l’Unione europea non avesse abbastanza problemi, dieci anni dopo l’entrata in vigore degli accordi di Schengen la Danimarca reintroduce controlli permanenti alle frontiere con Germania e Svezia, mettendo ulteriormente in discussione un’Europa che, nonostante i buoni propositi di tutti, di acqua ne fa già tanta. Il dado, a quanto pare, è tratto: perché Bruxelles, spaventata dal rischio di un’influenza negativa sugli altri Paesi membri, valuta la possibilità di citare il Governo danese in giudizio di fronte alla Corte Costituzionale Europea con l’accusa di violazione del trattato di Schengen.

A reclamare la misura di protezione di frontiera a Copenaghen è stato il Partito Popolare Danese (DF), la forza conservatrice- populista che ha venduto da tempo la propria fedeltà al primo ministro liberale Lars Lokke Rasmussen (V) in cambio di una politica anti-immigrazione più decisa. Ora siamo alla resa dei conti: Rassmussen ha bisogno dell’appoggio dei Popolari per l'approvazione del piano economico del 2020 e, per ottenerlo, non ha esitato a sacrificare la propria credibilità di fronte all’Eurozona e al mondo.

La decisione di Copenaghen ha suscitato il disappunto della maggior parte dei politici europei, tra cui anche quello dei governi notoriamente più conservatori, ma non solo. A quanto pare, la reintroduzione delle frontiere controllate potrebbe implicare gravi conseguenze anche a livello giuridico. L’attuale presidente della commissione europea José Manuel Barroso ha minacciato di portare il Governo danese di fronte alle Corte Costituzionale Europea con l’accusa di violazione di contratto: Barroso fa riferimento a una possibile infrazione della convenzione di Schengen, cui la Danimarca ha aderito nel 2001.

Perché, in effetti, l’abbattimento dei controlli doganali e di documenti alle frontiere è parte integrante del trattato di Schengen, firmato nell’ormai lontano 1985 e valido oggi per ben 28 Paesi tra membri della zona euro e Stati terzi, e metterlo in discussione non è diritto di nessuno Stato firmatario. La reintroduzione dei controlli di frontiera, di qualsiasi tipo e a qualsiasi livello, è incompatibile con le basi teoriche e legali dell’affidabilità dell’Eurogruppo.

Perché, in effetti, l’abbattimento dei controlli doganali e di documenti alle frontiere è parte integrante del trattato di Schengen, firmato nell’ormai lontano 1985 e valido oggi per ben 28 Paesi tra membri della zona euro e Stati terzi, e metterlo in discussione non è diritto di nessuno Stato firmatario. La reintroduzione dei controlli di frontiera, di qualsiasi tipo e a qualsiasi livello, è incompatibile con le basi teoriche e legali dell’affidabilità dell’Eurogruppo.

Senza dimenticare che il provvedimento anti-immigrazione potrebbe comportare anche conseguenze economiche: la Danimarca rischia di mettere in discussione anche la libera circolazione dei beni e Barroso farà esaminare alla Corte anche questo successivo punto. L’unica sicurezza, per il momento, è la ferita che Copenaghen ha inferto all’Unione europea e alla sua ragione d’essere.

Eppure, nonostante le minacce di Barroso, il Governo danese continua a considerare la riorganizzazione dei propri confini assolutamente legittima. Copenaghen ha giustificato la mossa sulla base di un presunto aumento della criminalità gestita dagli immigrati provenienti dall’Europa dell’Est. I controlli saranno semplicemente mirati a individuare criminali e profughi irregolari, hanno spiegato i Popolari, precisando inoltre anche che la Danimarca non ha intenzione di lasciare lo spazio Schengen.

Ai confini tra Danimarca, Germania e Svezia saranno posti dei sistemi di controllo elettronico e apparecchi per l’identificazione delle targhe automobilistiche, hanno spiegato a Copenaghen. A questo proposito il Governo è pronto a stanziare 150 milioni di corone danesi, circa 20 milioni di euro. Oltre a costituire dei punti di controllo permanenti, una sorta di polizia di confine che possa ispezionare occasionalmente il traffico in entrata, Copenaghen ha stabilito di rinforzare le squadre mobili sui convogli ferroviari internazionali. Per queste altre misure, Rasmussen spenderà ulteriori 120 milioni di corone.

Ai confini tra Danimarca, Germania e Svezia saranno posti dei sistemi di controllo elettronico e apparecchi per l’identificazione delle targhe automobilistiche, hanno spiegato a Copenaghen. A questo proposito il Governo è pronto a stanziare 150 milioni di corone danesi, circa 20 milioni di euro. Oltre a costituire dei punti di controllo permanenti, una sorta di polizia di confine che possa ispezionare occasionalmente il traffico in entrata, Copenaghen ha stabilito di rinforzare le squadre mobili sui convogli ferroviari internazionali. Per queste altre misure, Rasmussen spenderà ulteriori 120 milioni di corone.

Le tappe della corsa all’isolamento della Danimarca sembrano già scritte, quindi, e la preoccupazione del Parlamento europeo è grande. La scelta anti-immigrazione di Copenaghen potrebbe offrire una scusa valida a quei Governi EU che cercano scappatoie per risolvere il problema dell’immigrazione in modo facile ed estremo, dando il via a una reazione a catena che rischierebbe di mettere in gioco l’Unione europea stessa.

Con una densità di 129 abitanti per chilometro quadrato e un Prodotto interno lordo (Pil) individuale di quasi 60mila dollari nel 2009, la Danimarca conta fra i Paesi più ricchi dell’intero spazio Schengen. Basti pensare che, in Italia, per ogni chilometro quadrato vivono 200 persone e il Pil è poco più della metà rispetto a quello dello Stato nordico. Come devono comportarsi, dunque, quei Paesi di confine europeo, tra cui Italia e Spagna, che hanno problemi più gravi sebbene non irrisolvibili?

La situazione danese mostra inoltre il pericolo concreto che rappresentano i partiti populisti e di estrema destra in Europa: fomentano la paura dei cittadini nei confronti degli immigrati attraverso i media, sfruttano l’angoscia che creano per farli votare la loro politica di protezione, arrivano a Governi e Parlamenti e si rendono indispensabili alle forze in carica, a volte senza avere quote di rilievo. E una maggioranza in Parlamento, a quanto pare, a volte può valere più di tutto il sogno europeo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Eugenio Roscini Vitali

di Eugenio Roscini Vitali

Lo stallo dei colloqui di pace impedirebbe all’Autorità palestinese di fermare una nuova intifada: ne è convinto Abbas Zaki, membro del Comitato centrale di Fatah che nei giorni scorsi, ai microfoni della radio dell’esercito israeliano, aveva parlato delle manifestazioni di protesta che avrebbero infiammato la Cisgiordania in occasione della commemorazione del 63° anniversario della Nakba. E come previsto, il giorno del “disastro” è stato segnato da scontri e tensioni, con 20 morti e centinaia di feriti.

Un giovane palestinese è stato ucciso e 82 feriti nel nord della Striscia di Gaza, mentre insieme ad un migliaio di dimostranti cercava di forzare l’ingresso al valico di Erez; 10 (14 secondo fonti palestinesi) i cadaveri consegnati dalle autorità israeliane alla Croce Rossa Internazionale, manifestanti provenienti dalla Siria che avevano sconfinato dopo aver abbattuto, al grido di «vogliamo indietro la nostra terra», un tratto della linea di demarcazione nei pressi di Majdel Shams, principale città drusa delle alture del Golan; 9 morti e 12 feriti registrati anche al confine con il Libano, nei pressi del villaggio di Mafoun al Ras, dove le forze di sicurezza libanesi sono intervenute per cercare di placare i dimostranti. Incidenti segnalati anche ai valichi con la Cisgiordania e in Alta Galilea, dove la polizia israeliana ha chiuso gli accessi al villaggio di Avivim: a Kalandya i palestinesi feriti in modo grave sarebbero mentre altri 120 sarebbero stati costretti a ricorre alle cure mediche a causa dei gas lacrimogeni.

Violenze anche in vari punti di del settore orientale di Gerusalemme, dove sabato era morto un adolescente colpito al ventre da un proiettile, mentre a Tel Aviv un camion guidato da un arabo-israeliano ha urtato una serie di auto e si è infine scontrato contro un bus causando la morte di un cittadino ebreo e diversi feriti. Nel corso dell’intervista Zaki si era anche soffermato sulla mediazione egiziana per un possibile scambio di prigionieri tra Fatah ed Hamas, una trattativa che includerebbe i rispettivi detenuti politici, ma che potrebbe estendersi anche il rilascio di Gilad Shalit, il soldato israeliano catturato il 25 giugno 2006 da un commando palestinese a Kerem Shalom, località del Negev non lontana dal confine meridionale con la Striscia di Gaza.

Dopo che qualche settimana fa Hamas aveva reso noto che la sorte dell’ostaggio non sarebbe mai dipesa dalle decisioni prese dallo Stato ebraico, ora il rilascio di Shalit sembra più vicino; l’Egitto starebbe infatti facendo pressioni affinché la dirigenza del Movimento di resistenza islamico accetti un piano che prevede la liberazione dell’ostaggio in cambio di altri prigionieri, una proposta che in passato si era fermata alle sole dichiarazioni di intenti ma che questa volta potrebbe trovare il favore delle parti.

Dopo che qualche settimana fa Hamas aveva reso noto che la sorte dell’ostaggio non sarebbe mai dipesa dalle decisioni prese dallo Stato ebraico, ora il rilascio di Shalit sembra più vicino; l’Egitto starebbe infatti facendo pressioni affinché la dirigenza del Movimento di resistenza islamico accetti un piano che prevede la liberazione dell’ostaggio in cambio di altri prigionieri, una proposta che in passato si era fermata alle sole dichiarazioni di intenti ma che questa volta potrebbe trovare il favore delle parti.

Fortemente criticato dall’opinione pubblica israeliana per la scarsa convinzione con la quale è stata portata avanti la trattativa per il rilascio del sodato Shalit e per la scarsa disponibilità al dialogo manifestata dal suo governo, Netanyahu ha ora bisogno di dimostrare all’alleato americano che è ancora pronto a credere nella pace e che un tavolo di trattative con i rappresentanti del governo di Gaza è possibile; d’altro canto, il ritorno a casa di un centinaio di prigionieri premierebbe anche Hamas che potrebbero guadagnare legittimità di fronte all’opinione pubblica ed ottenere maggiori consensi elettorali.

Prima di affrontare il caso Shalit il Movimento di resistenza islamico deve però risolvere un’altra questione: lo scambio di prigionieri con Fatah, uno degli aspetti interni più delicati della recente riconciliazione palestinese. Per ora le parti affermavano di detenere solo criminali che hanno violato la legge, ma sembra che le delegazioni stiano già lavorando per la liberazione dei prigionieri politici detenuti in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza: un numero imprecisato di attivisti e simpatizzanti di Hamas, incarcerati nella prigione di Juneid, a Nablus, dove per altro sarebbero detenuti anche alcuni militanti del Jihad, e una decina di attivisti di Fatah, trattenuti nelle celle di Gaza city.

C’è poi la questione riguardante la formazione del nuovo governo di unità nazionale. Per Nabil Shaath, membro del comitato centrale di Fatah, la nomina del capo del gabinetto e dei ministri dovrebbe avvenire entro qualche giorno: «Appena il governo sarà operativo, il comitato di sorveglianza araba guidato dall'Egitto si recherà a Gaza dove aprirà probabilmente un ufficio. Da lì inizierà il piano di riunificazione e verranno realizzate le commissioni previste dall’accordo del Cairo, tutte per consenso: quelle sulla sicurezza, la riconciliazione, l’unificazione amministrativa e le elezioni».

A guidare l’Esecutivo, composto principalmente da personalità indipendenti dovrebbe essere chiamato l’attuale primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese, Salam Fayyad, ma se il candidato non dovesse essere gradito ad entrambe le parti si dovrebbe passare al vaglio di una serie di nomi che a livello internazionale godano della stessa fiducia e della stessa credibilità di cui gode Fayyad.

A guidare l’Esecutivo, composto principalmente da personalità indipendenti dovrebbe essere chiamato l’attuale primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese, Salam Fayyad, ma se il candidato non dovesse essere gradito ad entrambe le parti si dovrebbe passare al vaglio di una serie di nomi che a livello internazionale godano della stessa fiducia e della stessa credibilità di cui gode Fayyad.

Nei rapporti con Israele il primo punto che il nuovo governo palestinese dovrà affrontare riguarda la questione degli insediamenti. In occasione della Giornata dell’Indipendenza il capo dello Stato israeliano, Shimon Peres, ha ammesso che «in ogni futuro accordo politico Israele sarà obbligato a smantellare gli insediamenti. Ci sono due possibilità: la prima, che i coloni tornino a casa di propria volontà, con degli indennizzi; la seconda, che noi edifichiamo (in Cisgiordania) tre aree centrali, tre zone d’insediamento, concordando uno scambio di terreni con i palestinesi». Secondo Peres le divergenze riguarderebbero un’estensione territoriale che varia dall’1,5% al 7% della Cisgiordania e per trovare un accordo sarebbero necessari negoziati segreti; negoziati che per ora nessuno sembra disposto ad avviare.

Alla fine del 2009 in Cisgiordania si contavano più di 121 insediamenti, per una popolazione totale di oltre 280 mila abitanti; a questi si aggiungevano altri 102 avamposti che ufficialmente lo Stato ebraico non riconosce. Cinque le zone a più alta concentrazione: Modiin Illit, 42.000 abitanti, città fondata nel 1996 ai piedi delle montagne della Giudea, a metà strada tra Gerusalemme e Tel Aviv, sul confine con la Cisgiordania, a pochi chilometri da Ramallah; Betar Illit, 35.000 abitanti, insediamento israeliano istituito nel 1985 a ovest di Gush Etzion, nel nord della Giudea, 10 chilometri a sud di Gerusalemme; Maale Adumim, 34.000 abitanti, costruito nel 1975 ai bordi del deserto di Giuda, ad est di Gerusalemme, a circa tre chilometri dalla Linea Verde; Gush Etzion, 22.000 abitanti, gruppo di insediamenti ricostruiti dopo la guerra dei Sei giorni a sud di Gerusalemme, sulla parte settentrionale del monte Hebron, nel sud della Giudea; Ariel, 17.0000 abitanti, fondato nel 1978 a nord di Gerusalemme ed ora a circa 12 chilometri dal muro di separazione. A questi si aggiungono altre decine di località minori, kibbutzim e moshavim costruiti, oltre ai sobborghi urbani e ai quartieri residenziali costruiti nella zona est di Gerusalemme.

Nei giorni scorsi il quotidiano Haaretz ha rivelato che tra il 1967 al 1994 le autorità israeliane hanno usato criteri non resi pubblici per annullare lo status di residente in Cisgiordania a circa 140.000 palestinesi. Ad affermarlo è il Centro per la Difesa dei Diritti dell’Individuo che riporta le ammissioni fatte dal consigliere legale dell’ufficio del ministero della Giustizia israeliano responsabile per la Samaria e la Giudea: in quegli anni le autorità militari israeliane avrebbero imposto ai tutti i palestinesi che avessero voluto attraversare il confine giordano di lasciare i loro documenti di identità al valico di Allenby; la procedura sarebbero state interrotta in seguito all’applicazione degli Accordi di Oslo e alla successiva creazione dell’Autorità nazionale palestinese.

Il permesso ottenuto in cambio del documento d’identità era valido tre anni e poteva essere rinnovato solo tre volte, ogni volta per un anno; la carta di identità di coloro che non rientravano nei Territori sei mesi prima della scadenza del permesso veniva immediatamente inviata al Registro della popolazione perché venisse apposto il timbro NLR, sigla con la quale venivano identificati i non più residente.