- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Dopo il veto congiunto di Russia e Cina al Consiglio di Sicurezza dell’ONU sulla questione siriana, Mosca e, in misura minore, Pechino, continuano ad essere oggetto di pesanti critiche e pressioni da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati. Il governo russo, da parte sua, difende la scelta fatta a favore dell’alleato Assad e, dopo la visita di martedì scorso a Damasco del ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, annuncia di voler promuovere un qualche dialogo tra il regime e le opposizioni.

Nonostante il tentativo di risolvere pacificamente la crisi in Siria, è comunque improbabile che a questo punto l’Occidente e le monarchie del Golfo possano accettare una soluzione diversa dalla sostituzione di Assad con un governo meglio disposto verso i loro interessi nella regione.

La bocciatura della risoluzione di condanna del governo siriano al Consiglio di Sicurezza è stata seguita sui media di mezzo mondo da una nuova ondata di rapporti che hanno ampiamente descritto una rinnovata offensiva delle forze di sicurezza del regime in molte località del paese. Secondo la versione sposata in maniera pressoché uniforme dai giornali occidentali, il doppio veto all’ONU avrebbe rinvigorito Assad che, incassato il sostegno dell’alleato russo, starebbe ora intensificando la repressione.

I resoconti della presunta nuova esplosione di violenze in Siria, attribuite quasi del tutto al regime, provengono tuttavia esclusivamente dalle varie organizzazioni con sede all’estero che sostengono le opposizioni, mentre risulta impossibile qualsiasi conferma da parte di fonti indipendenti. Il punto di riferimento preferito dai media è in particolare l’Osservatorio per i Diritti Umani in Siria, di stanza a Londra e legato a quei Fratelli Musulmani che fanno parte dell’opposizione armata al regime, nonché, secondo alcuni, finanziato da Qatar e Arabia Saudita.

Da Washington, Londra e Parigi, ma anche dalla Turchia e dalle monarchie del Golfo, sono così partite nuove iniziative per mettere all’angolo Assad e trovare una soluzione alla crisi al di fuori delle Nazioni Unite. Per cominciare, negli ultimi giorni molti paesi arabi ed europei hanno ritirato i propri rappresentanti diplomatici da Damasco in seguito alla chiusura dell’ambasciata americana in Siria.

Nuove sanzioni vengono poi minacciate quotidianamente, mentre rappresentanti del governo statunitense sostengono ormai apertamente di voler fornire armi e finanziamenti ai ribelli. Già da tempo, peraltro, pare siano operativi voli NATO che trasportano armi verso basi militari turche al confine con la Turchia dove trovano rifugio i disertori siriani, così come i membri dell’Esercito Libero della Siria ricevono addestramento dai servizi segreti occidentali.

Anche se recentemente è stato ipotizzato un possibile prossimo intervento diretto da parte americana o della NATO, questa eventualità appare ancora lontana, quanto meno perché estremamente impopolare sia tra l’opinione pubblica occidentale che tra la maggior parte degli oppositori di Assad.

Più probabile è invece la creazione, verosimilmente da parte delle forze armate turche, di zone cuscinetto entro i confini della Siria, così da permettere ai combattenti dell’opposizione di organizzarsi e, con il sostegno dell’Occidente, dei paesi del Golfo e della stessa Turchia, sferrare attacchi più incisivi contro il regime. Questa ipotesi richiama alla mente la vicenda libica, con i ribelli che avevano stabilito la loro roccaforte a Bengasi.

Più probabile è invece la creazione, verosimilmente da parte delle forze armate turche, di zone cuscinetto entro i confini della Siria, così da permettere ai combattenti dell’opposizione di organizzarsi e, con il sostegno dell’Occidente, dei paesi del Golfo e della stessa Turchia, sferrare attacchi più incisivi contro il regime. Questa ipotesi richiama alla mente la vicenda libica, con i ribelli che avevano stabilito la loro roccaforte a Bengasi.

Il rapido approssimarsi di un simile scenario contrasta fortemente con quanto annunciato dal ministro degli Esteri russo Lavrov dopo aver incontrato il presidente Assad a Damasco. Per il primo diplomatico russo, il governo siriano avrebbe confermato la disponibilità a lanciare una serie di riforme, tra cui una nuova Costituzione, elezioni multipartitiche e la fine del predominio del partito Baath nel panorama politico del paese.

Qualsiasi promessa di Assad, in ogni caso, non soddisferà né le opposizioni né i loro sponsor in Occidente e nel Golfo, ben decisi ormai ad andare fino in fondo e rimuovere il regime alauita, così da infliggere un colpo mortale all’obiettivo ultimo della loro campagna di aggressione, l’Iran.

Nella strategia occidentale vero la Siria, così come accadde per la Libia, la Lega Araba ricopre un ruolo fondamentale per fornire una parvenza di legittimità alle iniziative che si prospettano nel prossimo futuro. La risoluzione bocciata la settimana scorsa all’ONU, ad esempio, era basata sulle conclusioni del summit della Lega Araba seguito all’esame del rapporto stilato dagli osservatori inviati in Siria a dicembre. Quello che i governi e la gran parte dei media occidentali hanno mancato di dire, tuttavia, è che questo stesso rapporto è stato praticamente calpestato, in particolare dalle autocrazie del Golfo che sono in prima linea nel puntare il dito contro il regime siriano.

Apparso integralmente di recente sul web in lingua inglese, il rapporto degli osservatori, guidati dal generale sudanese Muhammad Ahmad Mustafa al-Dabi, aveva infatti sottolineato il miglioramento della situazione in Siria dopo l’inizio della missione. Gli episodi di violenza erano diminuiti e il governo di Damasco stava conformandosi a poco a poco alle richieste della Lega Araba. Soprattutto, per la prima volta dall’inizio della rivolta in Siria, un organo internazionale aveva riconosciuto l’esistenza nel paese di un’opposizione armata, anch’essa responsabile di azioni sanguinose contro le forze di sicurezza del regime.

Per tutta risposta, i due principali alleati degli USA nel mondo arabo - Qatar e Arabia Saudita - avevano comunque deciso di ritirare i propri osservatori impegnati nella missione, definendola inutile e gettando così le basi per la sua definitiva sospensione pochi giorni più tardi.

Nel rapporto così distorto si legge, tra l’altro, che da molte parti sono giunti “rapporti falsi di esplosioni o violenze in varie località. Quando gli osservatori si sono recati in queste località, essi hanno riscontrato che i rapporti erano infondati. La Missione ha anche notato che i media hanno ingigantito la natura degli incidenti e il numero di persone uccise durante le proteste in alcune città”. Inoltre, le dimostrazioni pacifiche, sia di sostenitori del governo che degli oppositori, in molte località non sono mai state impedite, nonostante qualche scontro trascurabile.

Un altro punto della road map approvata dalla Lega Araba per risolvere la crisi era la liberazione dei detenuti politici. Secondo i gruppi di opposizione attivi al di fuori del paese, gli oppositori fatti prigionieri dall’inizio delle proteste sono tra i 12 e i 16 mila. Per gli osservatori questi numeri non sono però affidabili, poiché le informazioni al riguardo risultano “inaccurate e spesso i nomi dei detenuti sono ripetuti”. Ancora, il rapporto sostiene chiaramente che tutti “i mezzi militari, i carri armati e le armi pesanti sono stati ritirati dalle città e dalle aree residenziali”.

Contro la missione della Lega Araba, inoltre, è stata quasi subito orchestrata una campagna di discredito che viene descritta dagli stessi osservatori. “Fin dall’inizio del proprio incarico”, si legge nel rapporto, “la Missione è stata presa di mira da una campagna mediatica diffamatoria. Alcuni osservatori sono venuti meno ai loro doveri, hanno preso contatti con esponenti dei loro governi ai quali hanno fornito resoconti ingigantiti degli eventi sul campo. Questi governi hanno di conseguenza dipinto un quadro più cupo e senza fondamento della situazione”.

Contro la missione della Lega Araba, inoltre, è stata quasi subito orchestrata una campagna di discredito che viene descritta dagli stessi osservatori. “Fin dall’inizio del proprio incarico”, si legge nel rapporto, “la Missione è stata presa di mira da una campagna mediatica diffamatoria. Alcuni osservatori sono venuti meno ai loro doveri, hanno preso contatti con esponenti dei loro governi ai quali hanno fornito resoconti ingigantiti degli eventi sul campo. Questi governi hanno di conseguenza dipinto un quadro più cupo e senza fondamento della situazione”.

Grazie soprattutto a questa deliberata falsificazione della realtà siriana, gli Stati Uniti e i loro alleati si stanno ora muovendo per aggirare il Consiglio di Sicurezza dell’ONU e giungere ad un esito a loro favorevole della crisi. Molto attiva in questo senso è la Turchia che l’altro giorno ha annunciato la volontà di organizzare un summit internazionale per coordinare le prossime mosse.

La proposta fa seguito a quella americana di creare un gruppo di “amici della Siria democratica”, sull’esempio del gruppo di contatto per la Libia che ha portato all’assassinio di Gheddafi e alla spartizione delle ricchezze energetiche del paese nordafricano.

La Turchia, va ricordato, fino a pochi mesi fa vantava una stretta partnership, soprattutto economica, con il vicino meridionale, mentre ora è tra i critici più accesi del regime di Assad. Inoltre, Ankara ospita entro i propri confini i rappresentanti del Libero Esercito della Siria e del Consiglio Nazionale Siriano. L’inversione di rotta del governo Erdogan - che ha gettato alle ortiche la tanto propagandata politica di “zero problemi con i paesi vicini”, appiattendosi invece sulla linea di Washington - si spiega forse proprio con i fatti di Libia dello scorso anno. La Turchia, infatti, non abbracciò da subito l’aggressione militare contro Gheddafi, rischiando di rimanere emarginata dal nuovo regime libico. Un errore che ora Ankara non vuole ripetere con la Siria, un paese di gran lunga più importante per i propri interessi.

Alle Nazioni Unite, infine, dopo l’intervento del Segretario Generale, Ban Ki-moon, che ha definito “disastroso” il fallimento del Consiglio di Sicurezza sulla risoluzione anti-Assad, si sta valutando la possibilità di inviare una nuova missione congiunta in Siria composta da osservatori ONU e della Lega Araba. Una missione, quest’ultima, che sarebbe inevitabilmente sottoposta alle stesse pressioni di quella da poco interrotta e che con ogni probabilità servirebbe soltanto a mettere il sigillo delle Nazioni Uniti sulle accuse e gli ultimatum che i nuovi osservatori sarebbero chiamati a lanciare contro Damasco.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Con l’ennesimo sconvolgimento degli equilibri nelle primarie in casa repubblicana, le tre competizioni andate in scena martedì per selezionare il prossimo sfidante di Barack Obama per la Casa Bianca se le è aggiudicate l’ex senatore della Pennsylvania, Rick Santorum. Vincitore di misura nei caucus dell’Iowa lo scorso 3 gennaio e per molti ormai destinato ad una rapida uscita di scena, Santorum ha invece incassato tre limpide vittorie nei caucus di Colorado e Minnesota e nelle primarie non vincolanti del Missouri, facendo nuovamente riemergere tutte le perplessità che rimangono attorno alla candidatura di quello che rimane comunque il favorito per la nomination repubblicana, il miliardario mormone Mitt Romney.

Più che risultare in una spinta decisiva alle sue possibilità di rimanere competitivo anche nelle settimane a venire, il triplo successo di Santorum sembra costituire più che altro un ostacolo alle velleità dell’ex speaker della Camera, Newt Gingrich, di diventare l’unico rivale di Romney. Le affermazioni di martedì permetteranno infatti a Santorum di continuare la sua corsa almeno nel medio periodo, impedendo così a Gingrich di attrarre la gran parte del voto anti-Romney, soprattutto tra gli elettori più conservatori del Partito Repubblicano. Una prospettiva, quest’ultima, che potrebbe finire per favorire lo stesso Romney, nonostante le conseguenze negative delle più recenti sconfitte.

Nei tre stati che hanno votato martedì, Santorum ha ampiamente beneficiato della sintonia del suo messaggio ultraconservatore con gli ambienti evangelici e gli aderenti ai Tea Party. La débacle di Romney, in ogni caso, appare per molti versi sorprendente, soprattutto perché è giunta dopo le due nette vittorie dell’ex governatore del Massachusetts in Florida e Nevada che sembravano dovergli spianare la strada verso la nomination, anche in virtù dell’enorme vantaggio nei confronti dei suoi rivali sul piano finanziario.

In Minnesota, Rick Santorum ha raccolto il 44,8% dei consensi (13 delegati), contro il 27,2% di Ron Paul, il 16,9% di Mitt Romney e il 10,7% di Newt Gingrich. Più ridotto è stato invece il margine in Colorado, dove Santorum ha fatto registrare il 40,2% (15 delegati), Romney il 34,9% (6 delegati), Gingrich il 12,8% e Paul l’11,8%. In Missouri, infine, le primarie non prevedevano l’attribuzione di alcun delegato - l’assegnazione avverrà con i caucus che inizieranno il 17 marzo - ma sono state comunque seguite con qualche attenzione poiché, ad esempio, vi hanno partecipato più elettori rispetto ai caucus conquistati sabato scorso da Romney in Nevada. Santorum ha vinto in Missouri con il 55,2% dei voti espressi, staccando nettamente Romney (25,3%) e Paul (12,2%), mentre il nome di Gingrich non è apparso sulle schede. Fino ad ora, Mitt Romney ha accumulato 91 delegati, Santorum 44, Gingrich 29 e Paul 8. Per assicurarsi la nomination repubblicana, sono necessari almeno 1.144 delegati.

Anche questo appuntamento elettorale ha fatto segnare un evidente calo nell’affluenza. In Colorado, Santorum si è imposto con meno della metà dei voti che ottenne Romney quando vinse nel 2008. In Minnesota, invece, l’affluenza totale è stata inferiore di quasi un quarto rispetto a quattro anni fa.

Anche questo appuntamento elettorale ha fatto segnare un evidente calo nell’affluenza. In Colorado, Santorum si è imposto con meno della metà dei voti che ottenne Romney quando vinse nel 2008. In Minnesota, invece, l’affluenza totale è stata inferiore di quasi un quarto rispetto a quattro anni fa.

Per Romney, le sconfitte appaiono a tratti imbarazzanti. In Minnesota, infatti, è giunto addirittura terzo, dietro anche a Ron Paul, mentre in Colorado la battuta d’arresto di martedì contrasta con la sua vittoria nei caucus del 2008, quando s’impose con oltre 40 punti percentuali su John McCain. A testimonianza del drastico spostamento a destra del baricentro politico repubblicano - a sua volta determinato dalla svolta a destra di Obama - vale la pena ricordare, inoltre, che quattro anni fa Romney venne premiato dagli elettori in Colorado perché rappresentava un’alternativa conservatrice al moderato McCain. Oggi, invece, è proprio Romney ad essere considerato da molti nel suo partito fin troppo moderato e virtualmente indistinguibile dal presidente democratico.

Anche se sono in molti a nutrire dubbi nei suoi confronti, Romney avrà ora quasi tre settimane a disposizione per ripristinare quell’apparenza d’inevitabilità che ha avvolto finora la sua candidatura. Dopo un dibattito tra i quattro sfidanti repubblicani in programma il 22 febbraio, il calendario delle primarie di questo mese si chiuderà con gli appuntamenti in Arizona e in Michigan il giorno 28. In questi due stati Romney parte da favorito, soprattutto in Michigan, dove il padre è stato governatore negli anni Sessanta. Il 6 marzo, poi, ci sarà il tradizionale Supermartedì con dieci stati chiamati a votare, tra cui alcuni nel sud degli Stati Uniti teoricamente favorevoli a Newt Gingrich.

Le vittorie di Santorum di martedì dovrebbero consentirgli di raccogliere nuovi finanziamenti da una limitata rete di fedeli donatori. Come per tutti gli altri candidati, un ruolo di spicco nella campagna elettorale dell’ex senatore della Pennsylvania è giocato dalla Super PAC che lo sostiene (“Red, White and Blue Fund”). Buona parte dei fondi ad essa destinati provengono da un unico generoso donatore, il finanziere miliardario Foster Friess, il quale non a caso era presente sul palco di Santorum martedì sera durante il discorso di quest’ultimo dopo la diffusione dei risultati definitivi delle primarie.

L’importanza delle Super PAC - “Political Action Committee”, le quali grazie ad una sentenza della Corte Suprema del 2010 possono raccogliere denaro senza limiti da individui e corporation, purché non coordino la propria campagna elettorale direttamente con i team dei candidati che appoggiano - è sempre più evidente in questo scorcio di primarie repubblicane e lo sarà ancora di più nelle elezioni del novembre prossimo. A conferma di ciò, lunedì anche Obama ha finito per abbracciare ufficialmente questo nuovo modo di fare campagna elettorale, caratterizzato dallo strapotere di un esiguo numero di donatori super-ricchi in grado di decidere le sorti di un candidato.

Tre giorni fa, infatti, il presidente ha annunciato di aver autorizzato alcuni membri della sua amministrazione e del suo team per la rielezione ad apparire in eventi destinati alla raccolta di fondi per la sua Super PAC (“Priorities USA Action”) e per altre due che appoggiano i candidati democratici in corsa per la Camera e il Senato. Nel recente passato, Obama aveva duramente criticato la sentenza della Corte Suprema, definendo le Super PAC una “minaccia per la democrazia” e denunciando l’eccessiva influenza dei poteri forti sulla politica americana.

Tre giorni fa, infatti, il presidente ha annunciato di aver autorizzato alcuni membri della sua amministrazione e del suo team per la rielezione ad apparire in eventi destinati alla raccolta di fondi per la sua Super PAC (“Priorities USA Action”) e per altre due che appoggiano i candidati democratici in corsa per la Camera e il Senato. Nel recente passato, Obama aveva duramente criticato la sentenza della Corte Suprema, definendo le Super PAC una “minaccia per la democrazia” e denunciando l’eccessiva influenza dei poteri forti sulla politica americana.

Il voltafaccia di Obama è dovuto alla crescente disparità di risorse finanziarie a disposizione dei due partiti, con le Super PAC democratiche che nel 2011 hanno raccolto appena un quarto del denaro finito nelle casse di quelle repubblicane. In un sistema che dipende pressoché esclusivamente dalla quantità di fondi a disposizione dei candidati, questa differenza rischiava di mettere a repentaglio le chances di successo dei democratici nelle elezioni di novembre.

Così, dopo il via libera di Obama, il suo staff ha iniziato subito a mettere in atto la propria strategia per raccogliere quanto più denaro possibile. Martedì, ad esempio, il responsabile della campagna elettorale di Obama, Jim Messina, ha incontrato a New York un gruppo di facoltosi donatori democratici - tra cui il presidente di UBS America, Robert Wolf, ed altri amministratori delegati di hedge-funds e banche di investimento di Wall Street per convincerli a staccare sostanziosi assegni a favore del presidente.

Sempre nell’ambito dei finanziamenti elettorali, infine, lo stesso Obama qualche giorno fa è stato al centro di una nuova polemica quando è emerso che due importanti finanziatori democratici sono risultati essere i fratelli di un magnate messicano del gioco d’azzardo, Juan José “Pepe” Rojas Cardona, il quale nel 1994 era fuggito dagli Stati Uniti mentre era in libertà vigilata in Iowa. “Pepe” Cardona è stato successivamente collegato ad episodi di violenza e corruzione in Messico, mentre i suoi due fratelli, residenti a Chicago, sul finire del 2010 cercavano di ottenere per lui un provvedimento di grazia da parte dell’allora governatore democratico dell’Iowa, Chet Culver.

Anche se la squadra di Obama ha negato di essere a conoscenza dei legami dei due donatori messicani, di fronte alle pressioni della stampa si è vista costretta ad annunciare la restituzione di oltre 200 mila dollari in finanziamenti elettorali che la famiglia Cardona aveva erogato per la campagna del presidente.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Il primo ministro romeno, Emil Boc, lunedì ha rassegnato le proprie dimissioni in seguito alle proteste di massa scoppiate nel paese contro le misure di austerity adottate dal suo governo. In diretta TV, il premier conservatore ha affermato di aver lasciato la guida dell’Esecutivo per cercare di attenuare le tensioni e, soprattutto, per salvare gli stessi provvedimenti draconiani che hanno spinto centinaia di migliaia di cittadini a scendere in piazza.

Nonostante l’addio di Boc fosse una delle principali richieste dei manifestanti, è comunque da escludere che il corso della politica in Romania possa prendere ora una strada diversa da quella seguita dal gabinetto uscente.

In seguito al crollo del governo Boc, il presidente romeno, Traian Basescu, ha immediatamente nominato nuovo premier ad interim il ministro della Giustizia, Catalin Predoiu, il quale aveva avuto un ruolo di primo piano nei colloqui con Bruxelles che portarono il suo paese nell’Unione Europea nel 2007. Con ogni probabilità, Predoiu rimarrà tuttavia in carica solo per pochi giorni, fino a quando cioè il primo ministro incaricato, Mihai-Razvan Ungureanu, avrà ultimato le procedure costituzionali per formare il prossimo governo.

Il 43enne Ungureanu è un ex membro del PNL (Partito Liberale Nazionale), attualmente all’opposizione, ed è il capo dei servizi segreti esteri romeni (SIE). Già ministro degli Esteri tra il 2004 e il 2007, Ungureanu si è subito affrettato a promettere di proseguire le “riforme” lanciate dal suo predecessore, cioè la politica di rigore che ha ulteriormente aggravato le condizioni di vita di milioni di persone in Romania. A conferma della continuità del prossimo esecutivo, la testata giornalistica romena Mediafax ha ipotizzato che il premier in pectore potrebbe promuovere l’attuale vice-ministro delle Finanze, Bogdan Dragoi, a capo dello stesso dicastero e nominare la consigliera economica di Emil Boc, Andreea Paul-Vass, a ministro dell’Economia.

Per formare il nuovo governo, Ungureanu dovrà assicurarsi l’appoggio dei Liberal Democratici (PDL) dello stesso Boc che, assieme a formazioni minori, detengono la maggioranza in Parlamento. Dal momento che il sostegno appare scontato, la crisi dovrebbe risolversi in tempi rapidi. Le consultazioni per la scelta dei ministri sono già state avviate martedì. Ungureanu avrà dieci giorni di tempo per presentare il suo gabinetto e due mesi per ottenere la fiducia della Camera e del Senato. Le elezioni generali sono previste per il prossimo novembre ma, alla luce del crescente conflitto sociale, sembra tutt’altro che scontato che Ungureanu possa traghettare il paese fino a quella data.

Come già anticipato, la caduta di Boc è dovuta principalmente alle reazioni provocate dalle durissime misure di austerity imposte alla gran parte della popolazione romena fin dalla sua ascesa al potere nel dicembre del 2008. Il suo governo, tra l’altro, ha provveduto a tagliare di circa un quarto gli stipendi dei dipendenti pubblici (in un paese dove il salario medio mensile è di appena 350 euro), ha licenziato più di 200 mila statali dal 2009 a oggi ed ha aumentato l’IVA dal 19 al 24%.

Come già anticipato, la caduta di Boc è dovuta principalmente alle reazioni provocate dalle durissime misure di austerity imposte alla gran parte della popolazione romena fin dalla sua ascesa al potere nel dicembre del 2008. Il suo governo, tra l’altro, ha provveduto a tagliare di circa un quarto gli stipendi dei dipendenti pubblici (in un paese dove il salario medio mensile è di appena 350 euro), ha licenziato più di 200 mila statali dal 2009 a oggi ed ha aumentato l’IVA dal 19 al 24%.

Queste ed altre iniziative sono state chieste dal Fondo Monetario Internazionale come condizioni per un prestito da 20 miliardi di euro che è stato erogato nel 2009 per proteggere la Romania dalla crisi finanziaria internazionale.

Più recentemente l’FMI ha concesso un nuovo prestito precauzionale da 5 miliardi di euro alla Romania, in cambio del quale il governo di Bucarest si è impegnato a svendere alcune quote di svariate aziende pubbliche in settori nevralgici, a cominciare da quello energetico.

Dopo le dimissioni di Boc, lo stesso FMI ha tenuto a precisare che l’accordo siglato con il governo romeno non verrà messo in discussione dal nuovo governo. La fiducia del Fondo Monetario Internazionale deriva dal fatto che, nonostante le critiche rivolte dai partiti dell’opposizione alla maggioranza e la richiesta di elezioni anticipate, tutte le forze politiche romene condividono la necessità di continuare a far pagare gli effetti della crisi alle classi più disagiate. Quello che sta avvenendo in Romania, ha detto significativamente un’economista di Volksbank alla Reuters, “è solo un cambio di persone e non determinerà nessun mutamento radicale dell’agenda di governo”.

Partiti come il PNL o il PSD - Partito Social Democratico, alla guida della coalizione USL (Unione Sociale Liberale), di cui fanno parte altre due formazioni conservatrici - hanno d’altra parte già governato a più riprese negli ultimi due decenni, contribuendo dapprima alle privatizzazioni selvagge in seguito alla caduta del regime stalinista e successivamente abbracciando le direttive UE per liberalizzare ulteriormente l’economia romena.

Questo scenario fa sì che in Romania sia diffusa una generale avversione nei confronti di tutte le formazioni politiche. Le proteste delle ultime settimane, senza precedenti nel paese negli ultimi vent’anni, sono perciò esplose in maniera del tutto spontanea.

Questo scenario fa sì che in Romania sia diffusa una generale avversione nei confronti di tutte le formazioni politiche. Le proteste delle ultime settimane, senza precedenti nel paese negli ultimi vent’anni, sono perciò esplose in maniera del tutto spontanea.

A fare da detonatore alla rabbia popolare erano state a gennaio le dimissioni del vice-ministro della Sanità, Raed Arafat, vittima di una campagna diffamatoria orchestrata dal presidente Basescu.

Arafat, medico di origine palestinese trasferitosi in Romania all’inizio degli anni Ottanta, si era infatti permesso di esprimere pubblicamente la propria contrarietà alla privatizzazione del sistema sanitario voluta dal governo. Le manifestazioni di solidarietà nei suoi confronti sono poi rapidamente sfociate in un movimento di protesta contro le misure di austerity implementate negli ultimi anni.

Alle proteste, le forze di sicurezza hanno risposto con il pugno di ferro, causando un innalzamento delle tensioni nel paese. Per placare gli animi a nulla era servito il reinsediamento dello stesso Arafat, né il licenziamento lo scorso 23 gennaio del ministro degli Esteri, Teodor Baconschi, il quale aveva apostrofato con parole gravemente offensive i manifestanti scesi nelle piazze.

Sull’onda delle pressioni popolari, il governo di Emil Boc è così inevitabilmente crollato, anche se al profondo malcontento diffuso nel paese non potrà in nessun modo far fronte il nuovo esecutivo romeno che si appresta a nascere nei prossimi giorni a Bucarest.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Michele Paris

di Michele Paris

Qualche giorno fa, il presidente americano Barack Obama ha ammesso per la prima volta pubblicamente l’esistenza del programma militare condotto con velivoli senza pilota (droni) per colpire presunti terroristi nell’area tribale del Pakistan. L’ammissione, tutt’altro che casuale, è avvenuta nel corso di un’intervista virtuale organizzata lunedì scorso dal social network Google+ e, a ben vedere, risulta estremamente rivelatoria della strategia che Washington intende perseguire negli anni a venire per difendere i propri interessi imperialistici in Asia centrale e altrove.

L’uscita di Obama rappresenta una vera e propria difesa pubblica di un discusso programma che ha causato finora migliaia di vittime civili e sul quale lo stesso presidente ha fatto affidamento in maniera sempre più massiccia fin dal suo ingresso alla Casa Bianca nel gennaio 2009.

La politica del governo americano sui droni dispiegati in Pakistan era tradizionalmente quella di mantenere il massimo riserbo. Questo programma, diretto dalla CIA, ufficialmente sembrava non esistere, anche se la stampa riporta in genere ogni singola incursione effettuata non solo in territorio pakistano, ma anche in altri paesi come Yemen e Somalia. Gli attacchi così condotti vengono inoltre quasi sempre confermati anonimamente da esponenti del governo americano.

Il giorno successivo la dichiarazione via Google+, alcuni giornali d’oltreoceano si sono chiesti se Obama avesse violato inavvertitamente la segretezza imposta sul programma dei droni. I portavoce della Casa Bianca hanno però smentito una possibile gaffe del presidente. Molto più probabile è che Obama e il suo staff abbiano deciso deliberatamente di fare una dichiarazione pubblica di sostegno all’impiego dei droni in Pakistan. Infatti, durante l’evento sponsorizzato da Google, il presidente ha ricevuto più di cento mila domande dagli utenti collegati, tra le quali ne sono state selezionate accuratamente solo sei e una di esse era appunto quella relativa ai droni.

“Voglio che la gente comprenda che in realtà i droni non hanno causato un gran numero di vittime civili”, ha affermato Obama nella sua replica. “Nella maggior parte dei casi, i droni sono risultati molto precisi nel colpire membri di Al-Qaeda e i loro affiliati”.

“Voglio che la gente comprenda che in realtà i droni non hanno causato un gran numero di vittime civili”, ha affermato Obama nella sua replica. “Nella maggior parte dei casi, i droni sono risultati molto precisi nel colpire membri di Al-Qaeda e i loro affiliati”.

Per l’inquilino della Casa Bianca quello dei droni è “uno sforzo rivolto contro persone che sono su una lista di terroristi attivi, i quali cercano di colpire cittadini, strutture e basi degli Stati Uniti”. Ancora, “il maggior numero di queste incursioni avviene nella FATA [l’area tribale pakistana al confine con l’Afghanistan]” e “il programma viene operato con moderazione”.

Oltre alla più che dubbia legalità di assassini mirati entro i confini di un paese sovrano che non è in guerra con gli Stati Uniti e contro individui finiti sulla lista nera di Washington senza alcuno scrutinio pubblico o intervento di un’autorità giudiziaria, le operazioni dei droni non appaiono nemmeno particolarmente precise.

Molte organizzazioni hanno condotto studi approfonditi sulle conseguenze dei bombardamenti con i droni in Pakistan e i risultati hanno mostrato le stragi di civili puntualmente causate da ogni singola incursione. Secondo un rapporto dell’ottobre 2010 di Campaign for Innocent Victim in Conflicts (CIVIC), i dati raccolti dall’intelligence americana per giustificare un attacco militare si basano su informazioni sommarie e spesso imprecise. I ricercatori di CIVIC hanno analizzato nove delle oltre cento incursioni portate a termine tra il 2009 e il 2010, nelle quali hanno contato 30 vittime civili, tra cui donne e bambini.

Il numero totale delle vittime dei droni in Pakistan dall’inizio del 2008, pur essendo impossibile da stabilire in maniera ufficiale, è stata stimata tra i 1.109 e i 1.734 da due ricercatori di New American Foundation. In questi attacchi, sarebbero stati uccisi solo 66 esponenti di spicco di Al-Qaeda o di altri gruppi fondamentalisti. Per il "Bureau of Investigative Journalism", fino all’agosto 2011 i bambini assassinati dai droni sono stati almeno 168, mentre proprio due giorni fa la stessa organizzazione londinese ha pubblicato una nuova ricerca che ha evidenziato come gli americani colpiscano ripetutamente anche i soccorritori che giungono sui luoghi dove avvengono le incursioni, così come i funerali delle vittime. Ancora più inquietante è infine lo studio fatto dall’influente think tank di Washington, Brookings Institution, secondo il quale un incursione dei droni nell’area tribale pakistana miete in media dieci vittime civili per ogni presunto terrorista ucciso.

Oltretutto, le vittime delle incursione, al contrario di quanto sostiene il governo americano sia pure in maniera non ufficiale, raramente sono operativi di spicco di Al-Qaeda oltre il confine afgano, bensì quasi sempre militanti di basso livello che mai avrebbero la possibilità di rendersi responsabili di attacchi terroristici negli USA e che invece combattono esclusivamente contro l’occupazione americana del loro paese.

La questione più importante relativa all’uscita pubblica di Obama della settimana scorsa è legata in ogni caso alle motivazione che hanno spinto il presidente a rompere il silenzio sui droni. L’ammissione può essere in parte legata al peggioramento dei rapporti con il governo pakistano nell’ultimo anno, così da esercitare pressioni su Islamabad, da dove pubblicamente le incursioni vengono condannate anche se in privato sono tollerate o, addirittura, apertamente incoraggiate.

Soprattutto, però, le dichiarazioni del presidente democratico fanno parte di una strategia propagandistica tesa a far accettare all’opinione pubblica occidentale come normali i metodi criminali utilizzati dall’establishment militare e dell’intelligence a stelle e strisce in nome della guerra al terrore.

Soprattutto, però, le dichiarazioni del presidente democratico fanno parte di una strategia propagandistica tesa a far accettare all’opinione pubblica occidentale come normali i metodi criminali utilizzati dall’establishment militare e dell’intelligence a stelle e strisce in nome della guerra al terrore.

Già lo scorso ottobre, poi, il Segretario alla Difesa, Leon Panetta, aveva aperto la strada alla recente ammissione di Obama, facendo riferimento all’esistenza di un programma con l’impiego di droni da parte della CIA, pur senza specificare dove avvengono gli attacchi e quali finalità hanno.

Forse non a caso, inoltre, l’uscita di Obama è giunta a quasi un mese esatto di stanza dalla sua firma posta su un provvedimento approvato dal Congresso che ha sancito la legalità delle detenzioni a tempo indefinito presso l’autorità militare per quei cittadini americani e stranieri accusati dalla Casa Bianca di avere legami con il terrorismo, anche senza prove né processo o accuse formali.

Lo stesso Obama, d’altra parte, lo scorso settembre aveva indicato come un successo della sua amministrazione l’esecuzione mirata con un drone in Yemen di Anwar al-Awlaki, il predicatore fondamentalista con cittadinanza americana, e del figlio appena sedicenne.

Con il Pentagono costretto nel prossimo futuro a consistenti tagli di bilancio, infine, l’utilizzo dei droni diventerà per gli Stati Uniti un metodo sempre più economico e senza vittime americane per continuare a condurre le proprie operazioni militari nelle aree più strategiche del globo. In questo senso, probabilmente, va in parte inteso anche l’annuncio fatto a sorpresa qualche giorno fa dallo stesso Panetta, secondo il quale le truppe USA da combattimento in Afghanistan termineranno il loro compito già entro la metà del 2013, vale a dire con un anno e mezzo di anticipo sulla data stabilita ufficialmente da Obama per il ritiro delle forze di occupazione dal paese asiatico.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

- Categoria principale: Articoli

- Categoria: Esteri

di Vincenzo Maddaloni

di Vincenzo Maddaloni

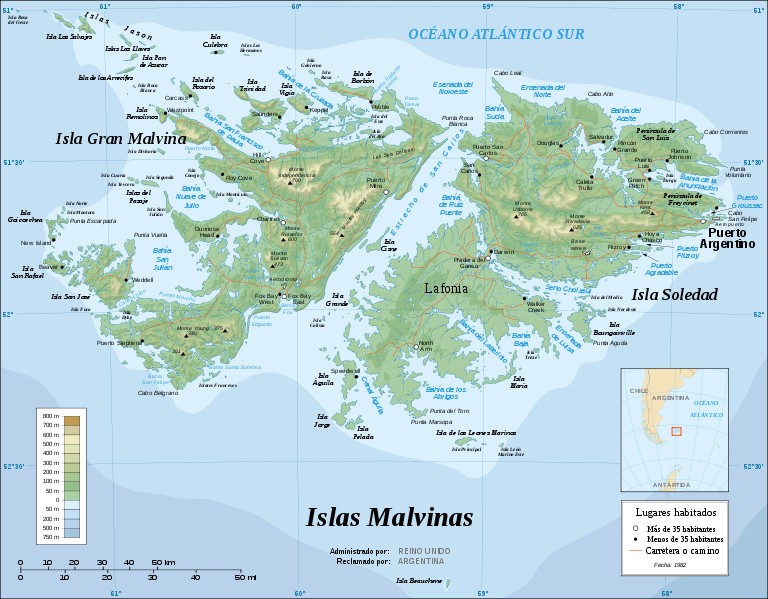

Ci vuole tutto l’afflato del flatulente neocolonialismo britannico per sospingere il cacciatorpediniere Dauntless (letteralmente, Intrepido), la più moderna e sofisticata nave da guerra della Royal Navy nelle acque davanti a Port Stanley (Puerto Argentino, secondo la denominazione in spagnolo) la capitale delle isole Falkland (Malvinas, in spagnolo), trent’anni dopo la guerra con l’ Argentina.

Quella del 1982 nei mari del Sud non fu una scaramuccia, sebbene le operazioni militari fossero durate meno di tre mesi. Si conclusero il 14 di giugno con la resa degli argentini. La Gran Bretagna perdette 250 uomini, 6 navi, 9 aerei Harriers, 10 elicotteri che andarono a fondo con la nave che li trasportava e, consumò nell' operazione un miliardo e 600 milioni di sterline. L'Argentina perse ottocento uomini, fra i quali 368 marinai dell' incrociatore “General Belgrano”e, un considerevole numero di aerei.

Di tutte le guerre combattute dopo la fine del secondo conflitto mondiale, quella fu probabilmente la più assurda e la più inutile. L'oggetto della contesa è il remoto arcipelago delle Falkland–Malvinas al largo delle coste della Patagonia oltre alle ancor più isolate Georgia del Sud e isole Sandwich meridionali, tutti territori d'oltremare britannici rivendicati dal governo di Buenos Aires.

Il 19 marzo del 1982, cinquanta argentini sbarcarono sulla Georgia del Sud e vi piantarono la bandiera nazionale. E’ l’azione che viene indicata dagli storici come la prima azione offensiva della guerra, e fu per gli argentini la sola che ebbe pieno successo. Le Malvinas furono conquistate in poco più di undici ore con un’unica vittima e cinque feriti. Le isole erano abitate da tremila cittadini britannici di origine prevalentemente scozzese, non avevano una particolare importanza strategica, vivevano di pastorizia, pesca e commercio del legname. Nulla, in linea di principio, avrebbe dovuto impedire un accordo anglo-argentino per l'amministrazione congiunta dell’arcipelago, ma la vera causa della crisi fu la situazione politica a Buenos Aires.

L'Argentina era a quel tempo governata da una Giunta militare - retta dal generale Leopoldo Galtieri - che aveva brutalmente eliminato i suoi oppositori e che si era dimostrata incapace di raddrizzare le sorti economiche del Paese e di garantire ai suoi cittadini una decorosa esistenza. Quando l'inflazione balzò al 160 per cento e la disoccupazione e la recessione registrarono aumenti preoccupanti, la Giunta decise che la conquista delle Malvinas avrebbe distratto la pubblica opinione e messo il regime al riparo da eventuali soprassalti rivoluzionari.

All'inizio sembrò tutto facile. I generali però, non aveva fatto i conti con l'orgoglio britannico e con la tenacia di Margaret Thatcher, primo ministro dal 1979, che in breve tempo mise in piedi un corpo di spedizione composto da sei mila uomini, trenta navi da guerra, sedici navi-appoggio e un consistente sostegno aereo.

All'inizio sembrò tutto facile. I generali però, non aveva fatto i conti con l'orgoglio britannico e con la tenacia di Margaret Thatcher, primo ministro dal 1979, che in breve tempo mise in piedi un corpo di spedizione composto da sei mila uomini, trenta navi da guerra, sedici navi-appoggio e un consistente sostegno aereo.

Racconta la leggenda che non poco contribuì a quella reazione l’intervento di sir Henry Leach, all'epoca Primo Lord del Mare e capo di Stato Maggiore della Royal Navy che, su una esplicita richiesta del Primo Ministro riguardo alla possibilità di riprendersi le isole, disse: «Sì, possiamo riprendercele», e poi aggiunse «e dobbiamo». La Thatcher rispose: «Perché?», e Leach completò: «Perché se non lo facciamo, in pochi mesi vivremo in un Paese diverso la cui parola non conterà più niente». http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_delle_Falkland.

Le operazioni militari si conclusero il 14 giugno 1982 con la disfatta delle forze argentine e con conseguenze politiche che segnarono profondamente ambedue i Paesi. Tra gli inglesi si diffuse un'ondata di patriottismo che, ridando forza ai conservatori suggellò il soprannome di “Lady di ferro” del primo ministro Margaret Thatcher per molti anni ancora. Dall’altra parte dell’oceano, gli argentini cominciarono a chiamare l’Inghilterra “la Perfida Albione”, con quel spregiativo epiteto la paternità del quale è attribuita a Napoleone e che Mussolini riesumò facendolo diventare d’uso comune anche da noi. Naturalmente non bastò a voltare pagina.

Nello stesso giorno nel quale fu diffusa la notizia della sconfitta, cominciarono le manifestazioni di protesta a Buenos Aires, a Còrdoba, e nelle altre città più importanti del Paese. Il 18 giugno il generale Galtieri diede le dimissioni, il suo governo era durato appena sei mesi. Prese il suo posto un altro generale, Reynaldo Bignone, e la prima cosa che fece fu di nominarsi presidente a vita. Invece, anche lui ebbe vita breve, perché non riuscendo a sedare le piazze non ebbe altra scelta che indire (1983) le libere elezioni.

Reynaldo Bignone fu sconfitto e con lui si dissolse la Junta militare, che nel 1976 era arrivata al potere con un colpo di Stato ai danni di Isabelita Perón, ordito dal generale Jorge Rafael Videla il quale sospese le garanzie costituzionali, dissolse le associazioni politiche e sindacali e fece della “Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA)” uno dei centri di detenzione clandestini e di repressione senza precedenti (i desaparicidos, ricordate?). Erano i tempi nei quali in Cile governava il generale Pinochet e le giunte militari occupavano i palazzi di governo di molti paesi del Sud America, tant’è che il continente era denominato “ il cortile degli USA”.

Con l’elezione a presidente (ottobre 1983) di Raul Alfonsin, 56 anni, membro della Unión Cívica Radical e schierato su posizioni socialiste, l’Argentina entrò nella democrazia. Durante il suo governo, uno dei più duraturi della storia recente del Paese, molti protagonisti di spicco del regime militare vennero arrestati, processati per crimini contro l’umanità. Tuttavia, Alfonsin, primo presidente liberamente eletto, tentò di governare con un programma improntato alla moderazione, nel tentativo di non surriscaldare troppo la rabbia che gravava sul Paese in quel momento. Ricordo che dai tre mesi di conflitto la popolazione di Buenos Aires ne era uscita stremata.

Si tenga a mente che a quei tempi Internet non esisteva, la radio a onde corte era proprietà di pochi eletti, i giornalisti argentini erano minacciati dalla censura, a quelli stranieri era interdetto il fronte. Sicché la propaganda fatta dai giornali e dalla radio controllati dai generali era stata così esaltante e perciò falsa, che la presa di coscienza della sconfitta fu per la gente comune ancora più lacerante delle rivelazioni sulle nefandezze compiute dai generali della Junta.

I morti dell’incrociatore “Belgrano” divennero l’emblema della spietatezza britannica di cui se ne conserva - immutato - il ricordo. Perché fino a oggi non c’è nave che sia mai stata affondata da un sommergibile nucleare in tempo di guerra come accadde col “Belgrano”, sebbene esso navigasse al centro di un piccolo convoglio, molto distante dai 370 chilometri (200 miglia) della “Zona di Interdizione Totale” fissata dai britannici.

I morti dell’incrociatore “Belgrano” divennero l’emblema della spietatezza britannica di cui se ne conserva - immutato - il ricordo. Perché fino a oggi non c’è nave che sia mai stata affondata da un sommergibile nucleare in tempo di guerra come accadde col “Belgrano”, sebbene esso navigasse al centro di un piccolo convoglio, molto distante dai 370 chilometri (200 miglia) della “Zona di Interdizione Totale” fissata dai britannici.

Tuttavia essi lo classificarono come una minaccia e, prima di aprire il fuoco, il comandante Chris Wreford-Brown volle l’autorizzazione della Royal Navy. Fu lo stesso primo ministro Margaret Thatcher a concedergliela. Alle 15,57 del 2 maggio, il “Conqueror” lanciò tre siluri, due dei quali colpirono il “General Belgrano”. La fotografia con l’incrociatore che cominciava a inabissarsi, circondato da poche scialuppe in bilico sulle onde, fece il giro del mondo. La data e l’ora dell’attacco sono incisi sul “Monumento a los caídos en las Malvinas” assieme ai nomi dei 358 marinai, dei quali si riuscirono a recuperare soltanto pochi corpi.

Ricordo che quando incontrai il presidente Alfonsin (l’avevo conosciuto dopo la caduta di Allende, quando (1973) l’Argentina era governata da Juan Domingo Perón) egli mi concesse un po’ più del suo tempo. Per prima cosa mi disse che quella nave, costruita sul modello dell’ incrociatore “Garibaldi”, rappresentava uno scorcio della Storia del paese; questo, a parer suo, spiegava la reazione popolare che poteva sembrare esagerata a chi argentino non è. Poi mi accennò alla difficoltà che avrebbe incontrato per pacificare gli animi così duramente provati dalla guerra e dai tanti anni di repressione dei militari. Mi parlò delle Madres de Plaza de Mayo, delle madri dei desaparecidos, (i dissidenti scomparsi durante la dittatura militare), che ogni giorno, sotto i balconi della Casa Rosada, il Palazzo presidenziale, invocavano giustizia per i figli uccisi.

Infine, mi completò il quadro confidandomi che non poteva contare nemmeno sul sostegno della Chiesa, poiché essa s’era troppo compromessa durante il governo dei militari. Tuttavia, il presidente Alfonsin era convinto che nulla, in linea di principio, avrebbe dovuto impedire un accordo anglo-argentino che assicurasse conclusa la guerra un futuro di tranquillità. Ma aggiunse che gli Stati Uniti - o meglio il presidente Ronald Reagan - non s’era affatto mosso per trovare una soluzione definitiva della controversia, benché proprio grazie ad essa si fosse sbarazzato della Junta che era diventata per lui troppo ingombrante.

Infatti, la Casa Bianca dapprincipio rimase neutrale, anche perché c’erano marcate differenze di vedute tra i vari esponenti dell'amministrazione Reagan. Poi a due settimane dall’inizio del conflitto, sebbene violasse la Dottrina Monroe di cui era il garante, il presidente Ronald Reagan dichiarò al mondo che i generali erano i veri responsabili del fallimento della mediazione e che, pertanto, gli Stati Uniti avrebbero supportato la Gran Bretagna. Il sostegno superò l’immaginabile quando il segretario alla Difesa Casper Weinberger offrì agli inglesi persino l'utilizzo di una loro portaerei. Sicché, a guerra conclusa, sia a Weinberger che al presidente Reagan venne concessa la medaglia di Cavaliere Comandante dell'Impero Britannico, per aver “contribuito alla vittoria”. http://it.wikipedia.org/wiki/Dottrina_Monroe

Dopo trent’anni di disinteresse per le sorti di un arcipelago che conta tuttora più pecore che abitanti, la stampa inglese gli sta ridedicando ampio spazio. Il cacciatorpediniere Dauntless, che dovrebbe raggiungere le isole nei prossimi giorni, arma un radar avanzatissimo e 48 missili Sea Viper che, secondo una fonte della Marina britannica raccolta dal Daily Telegraph, «possono distruggere tutto quello che vola». Un'altra fonte della Marina ha precisato al quotidiano che la nave «può abbattere i caccia non appena decollano dalle loro basi».

Persino il principe di Galles, duca di Cambridge ed erede al trono d’Inghilterra, William, è dal 2 febbraio nella capitale Port Stanley (Puerto Argentino secondo la denominazione in spagnolo), dove è atterrato dopo un volo di diciotto ore dalla base aerea inglese di Brize Norton. Vi trascorrerà le prossime sei settimane, con il compito di elicotterista, come ha chiarito il quotidiano Sun.

Persino il principe di Galles, duca di Cambridge ed erede al trono d’Inghilterra, William, è dal 2 febbraio nella capitale Port Stanley (Puerto Argentino secondo la denominazione in spagnolo), dove è atterrato dopo un volo di diciotto ore dalla base aerea inglese di Brize Norton. Vi trascorrerà le prossime sei settimane, con il compito di elicotterista, come ha chiarito il quotidiano Sun.

Pennacchi e cannoni, niente male come scenario per ridare nuovo smalto alle ambizioni di potenza post imperiale, e per ricordare al mondo che, al Regno Unito non è mai venuta meno la capacità di proiettare con successo la propria potenza militare, anche ad enormi distanze dalla madrepatria. Insomma, sembrerebbe davvero una “Perfida Albione” di nome e di fatto.

Intanto per non abbassare la guardia, i giornali titolano: “Falkland, terra inglese di fuoco e di tensione”; “Regno Unito contro Argentina?”; "Oggi come ieri?" Sicuramente sono ispirati dalle dichiarazioni della Rockhopper Exploration, compagnia petrolifera britannica, che ha annunciato un investimento di oltre due miliardi di dollari per un progetto di estrazione del greggio al largo delle coste delle Falkland-Malvinas. Siccome dalle prime stime risulta che potrebbero essere pompati, 120 mila di barili al giorno, s’è scatenata di nuovo la disputa per il controllo dell’arcipelago.

Si sono mossi per primi il Brasile, l’Uruguay, il Paraguay e naturalmente l'Argentina, avvertendo che chiuderanno i propri porti alle navi battenti la bandiera di Puerto Argentino. E, a cascata, si è aggiunto il resto dell’America Latina e dei Caraibi che, (come da nota ufficiale diramata sabato scorso al vertice dell'ALBA) vede Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Cuba, Repubblica Dominicana, Isole Grenadine, San Vicente, Antigua e Barbuda schierate al fianco di Buenos Aires nell’impedire il transito delle imbarcazioni battenti bandiera delle Malvinas, definita “bandiera illegale”.

A Buenos Aires si sono moltiplicate le dimostrazioni anti-britanniche con tanto di bandiere dell'Union Jack date alle fiamme dinnanzi all'ambasciata del Regno Unito. La stessa presidente argentina, Kristina Kirchner, non è andata di certo per il sottile quando ha dichiarato che «Il Regno Unito è membro permanente del Consiglio di sicurezza dell’Onu, ma non rispetta una sola delle disposizioni» e ha aggiunto che «si stanno portando via le nostre risorse petrolifere e ittiche. E quando avranno bisogno di nuove e maggiori risorse, forti come sono, andranno a prendersele dove e come vogliono».

Le ha replicato sul giornale lord West, ex primo ammiraglio e veterano delle Falkland, confermando al Daily Telegraph che se gli argentini «facessero follie, il Dauntless stando appena un po’ al largo dalla base aerea sull’isola gli potrebbe abbattere tutti i caccia; e quindi, la nostra capacità di fuoco dovrebbe servire a far riflettere Buenos Aires», ha concluso il Lord. Insomma, risiamo alle solite. Almeno così appare.